章氏家训

- 格式:docx

- 大小:12.11 KB

- 文档页数:1

读《太傅仔钧公家训》有感章氏文化是传承儒家文化思想,《太傅仔钧公家训》是领悟儒家文化思想人生观、道德观的具体反映之一。

《太傅仔钧公家训》起到了指导章氏后裔思想行为准则的作用。

始祖崇尚儒家教育思想,“家训”中,开宗明义,第一句话就指出:传家两字,曰耕与读。

告诫子孙后代不论务农、做工、从商、各行各业,不忘读圣贤书。

家训****别警示说:“不孝子孙,眼底无几句诗书,胸无一段道理,神昏如醉,体解如瘫;意纵如狂风,行卑如丐”。

深刻阐明读圣贤书的必要性和重要性。

读圣贤书,能明白道理,增长知识,启迪智慧,才能有正确人生观、道德观。

家训倡导读圣贤书,不但立论,还有举措。

我十三岁小学毕业,族长公章泳樵先生,领我首次到祖祠南峰寺功德院参加清明节祭祀活动。

祖祠规定:凡参加清明祭祀者,有“丁口肉”,每人猪肉一斤;凡具有小学毕业以上者,设有“功名肉”,每人猪肉三斤以资鼓励。

设“功名肉”,没有以中学、大学毕业为限,只以小学毕业为限,意在“普及”两字。

在小农经济物质匮乏条件下,还设立“功名肉”奖项,鼓励子孙读书,反映了祖宗先贤用心之良苦。

《太傅仔钧公家训》,对兴家、安家、防家、败家、亡家五大问题,用四十个字精炼概括为:兴家两字,曰俭与勤;安家两字,曰让与忍;防家两字,曰盗与奸;败家两字,曰嫖与赌;亡家两字,曰暴与凶。

寥寥数语,阐述了治家方略;把兴家的俭与勤摆在首位,勤是开源,是兴家之本,俭是节流,是兴家的美德。

生活节俭开支,量力支出;否则,生活奢侈,就能造成不良效果;小则入不敷出,经济拮据;大则经不住花花世界、灯红酒绿的引诱,生活糜烂,利欲熏心,走上了嫖、赌,甚至盗抢等罪恶,最终败了业,亡了家。

这是我们子孙应该牢记兴家要防亡家的祖训。

家训对家庭成员中的团结问题,也有精辟的论述:“休存猜忌之心,休听离间之言,休作生愤之事,休专公共之利”。

阐明了以和为贵,家和万事兴的重要思想。

家训对子嗣,金钱财富,交友等问题,也有独到的见解,指出:子孙不患少,而患不才;产业不患贫,而患喜张门户;筋力不患衰,而患无志;交流不患寡,而患从邪。

家规有哪些古文名句家规里的古文名句如下:1、光阴似箭,日月如梭。

《增广贤文》2、由俭入奢易,由奢入俭难。

饮食衣服,若思得之艰难,不敢轻易费用。

刘清之《戒子通录》3、此日不再得,颓波注扶桑。

跹跹黄小群,毛发忽已苍。

愿言媚学子,共惜此日光。

术业贵及时,勉之在青阳。

行已慎所之,戒哉畏迷方。

杨时《勉学歌》4、自古败亡之人,愚钝者十二三,才智者十七张履祥《训子语》5、知有己不知有人,闻人过不闻己过,此祸本也。

故自私之念,萌则铲之,谗谀之徒至则却之。

《家诫要言》6、故旧无大故则不弃也,无求备于一人。

姬旦《诫伯禽书》7、当则无怨于彼,妄则无害于身,又何反报焉?且闻人毁己而忿者,恶丑声之加人也。

王昶《诫子侄文》8、多读书达观古今,可以免忧。

《家诫要言》9、有夫学者是犹种树也,春玩其华,秋登其实。

《颜氏家训·勉学》10、传家两字,曰读与耕。

兴家两字,曰俭与勤。

安家两字,曰让与忍。

绩溪《章氏家训》11、孤寡极可念者,须勉力周恤。

《家诫要言》12、能师孟母三迁教,定卜燕山五桂芳。

《增广贤文》13、夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

诸葛亮《诸葛亮集》14、春晖寸草,欲报良难。

然使能竭其力,不俭其亲,婉容愉色以承欢,砥行立名以养志,人子若此,或亦庶几。

《义门陈家范十二则》15、良田百亩,不如薄技随身。

《增广贤文》16、君子力如牛,不与牛争力;走如马,不与马争走;智如士,不与士争智。

姬旦《诫伯禽书》17、人生幼小,精神专利,长成已后,思虑散逸,固须早教,勿失机也。

《颜氏家训》18、一念不慎,坏败身家有余。

《家诫要言》19、欧阳氏自江南归明,累世蒙朝廷官禄,吾今又被荣显,致汝等并列官常,当思报效。

欧阳修《与十二侄》20、慷慨捐躯易,从容就义难。

杜纲《娱目醒心编》21、治家以和平两字为主。

钱泳《履园丛话·治家》22、吾非徒望尔辈但取青紫,荣身肥家,如世俗所尚,以夸市井小儿!王阳明《王守仁家训》23、立身作家读书,俱要有绳墨规矩,循之则终生无悔无尤。

春节期间,中央电视台在海内外华人中进行了“你的家训是什么”的随机调查采访。

从被采访者回答的情况看,有的回答是家训的问题,有的回答是家教的问题,有的回答是家风的问题。

家训、家教、家风三者之间从严格意义上讲是有区别的。

所谓家训,是指家族或家庭对子孙后代立身做人等方面所立的规矩或告诫的话,比较笼统和概括,比如“诚信、孝顺、进取、自尊”、“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”等。

所谓家教,是指家长对子女立身做人等方面进行的教育,比较直接和零碎,比如“人不能懒惰”、“待人要有礼貌”等。

所谓家风,是指在家训的规范下,在家教的保障下,在全体族人或家人的共同践行下,形成的一种家庭风尚,比较外在和独特,比如“乐善好施”、“诚实守信”等。

家训在中国古代体现得比较明显,那时社会教育不发达,教育手段也较为缺乏,加之人口流动受限,一姓以家族形式在一个地域居住的往往较多,一个家庭出现三世同堂、四世同堂甚至五世同堂并不鲜见。

为加强对族人或者家人进行有效的行为管理或道德规范,族人(家庭)中年长者就要为本族(家)人制定家训,写于家谱中,悬挂于族祠或自家的中堂上,人人皆知,人人践行,否则要受到家法的惩罚。

家教具有直接性,即教育者和被教育者必须是直接接触、面对面进行。

家训则可以间接传承,即创立家训的人没有必要和被传承的子孙面对面教授,可以中间接力传承。

中国古代出现不少有名的家训,如《朱子家训》、《章氏家训》、《颜氏家训》、《钱氏家训》等,它们都是中国古代家庭(族)文化的杰出代表,也是中国古代社会文明的重要组成部分。

家教在中国古代也相当出彩,因为那时候社会教育不甚发达,基础教育都停留在私塾阶段,高层教育不多,受教育的人很少,大多数人的思想还处于蒙昧阶段,人们思想的开化大多靠家庭教育来进行。

姓氏文化:章姓章姓得姓始祖齐太公。

名尚,字牙,后世尊称子牙,(一说字望),又称吕尚、姜尚、姜韅(xiǎn)、吕望、姜太公,后人尊称太公望、太师尚父,是周初著名的政治家、军事家。

辅佐文王兴周,帮助武王灭纣,是周朝第一开国功臣。

成王时封于齐。

后来,姜尚将其支庶封于鄣。

春秋时鄣国被同姓的齐国吞并,鄣国子孙耻于同室操戈,就以失国为氏,后去掉邑旁,称章姓,故后世子孙尊齐太公为章姓得姓始祖。

章姓渊源源流一源于姜姓,出自炎帝神农氏的后裔,属于以国名为氏。

该支章氏的始祖为西周初期齐国始祖姜子牙。

据史籍《姓氏辨证》《通志·氏族略》《元和姓纂》及《古今姓氏书辨证》等文献记载,章氏原为东夷族的一个部落,世居齐地范围内的章邑(今山东泰安东平鄣城村),号称章氏,商王朝时期即为鄣国。

源流二源于妊姓,出自黄帝赐封的十二个基本姓氏之一,属于帝王赐姓。

据史籍《元和姓纂》记载,妊姓是黄帝赐封的十二个基本姓氏之一,始祖为黄帝的长子。

源流三源于姬姓,出自殷商末期周文王姬昌叔父姬仲雍的后裔,属于以先祖名字为氏。

源流四源于改姓,出自汉朝时期名人保章氏,属于避仇简改为氏。

汉朝时期,有位名人叫保章氏,精通历算,因此世代被用以职守章城,“掌天文,以星土辩九州岛之地,所封封域皆有分星,以视吉凶。

”后来,在西汉末期以劝谏王莽“勿以客星犯主”而得罪了王莽,遭其杀害,其后裔子孙为避仇难而改为单姓章氏。

源流五源于改姓,出自汉朝时期京兆尹王章,属于避难改姓为氏。

据史籍《汉书》记载,西汉河平二年(公元前29年)冬季,京兆尹王章因讼商忠直,言凤颛权,把持朝政的王凤便诬告王章以大逆罪,被汉成帝下天狱治死。

王凤惨死后,其后裔子孙出走避难,其中有族人耻于与王莽及“五侯”同姓,遂取先祖名字为姓氏,称章氏,世代相传至今。

源流六源于冒姓,属于因故改姓为氏。

据史籍《元史·孝友传》记载:“章卿孙,本姓刘,蜀人,幼为章氏养子,遂姓章。

”源流七源于满族,出自金、元、明时期女真诸部,属于汉化改姓为氏。

家训文化及现代意义作者:李湘云来源:《中外企业家》 2016年第10期李湘云(中共无锡市委党校,江苏无锡214086)摘要:家训文化历史悠久,是中国家庭、家风和世风建设的基础和重要组成部分,在中国起着一种于亲情中培育规范、生养中予以教化的德育作用。

家训文化自古至今在中国既支撑着名门望族的发达又渗透在草民百姓家庭之中,规范和秩序着所有家庭和整个社会。

今天,市场经济的竞争性、残酷性和功利性在一定程度上对家庭、社会道德和伦理秩序造成了冲击,而传统家训文化则以一种低成本的方式让道德教育回归家庭,回归亲情,回归幼蒙。

关键词:家训文化;伦理构建;现代意义中图分类号:C913.1文献标志码:A文章编号:1000-8772(2016)28-0179-02端蒙养、重家教是中华民族的优良传统,随之而诞出的家训文化已有3000多年的历史。

家训是指家庭先辈对子孙立身处世、持家治业的训示教诲,是一种于亲情中培育规范、生养中予以教化的国家正式组织之外的非正式教育组织。

以家训培育良好家风,以良好家风使家庭成员能够“习与智长、化与心成”,成为于人于学于家于国的楷模之人,是中华民族生生不息、走向文明的重要推动力量,正如黑格尔所言“中国的文化特质是家族精神”。

一、古代家训文化的起源及典范中国真正意义上的家训文化产生于封建社会,是个人实现儒家“修身、齐家、治国、平天下”政治理想的具体手段之一。

家训德育作为国家德育的重要组成部分,在教化育人、固本安邦、促进发展方面起着重要的作用。

(一)起源中国儒家文化的起点是“人性本善”,所以,其倡导用道德而非法治来育人治世,道德教育成为国家统治最重要的因素。

为了使道德不留于政治层面,也为了表达对人“恻隐之心”的充分信任,统治者尽量把道德教育下沉到家庭,下沉到个体,强调以个人修身为起点实现平天下的最高政治理想,强调以家庭家风建设来醇正社会风气和社会秩序,应该说,这种强调先“老吾老”然后实现“以及人之老”的道德体验和道德教育方式是科学的,也不失其先进性。

![[训练]仕金先生故里的《章氏宗谱》?](https://uimg.taocdn.com/9d156716a7c30c22590102020740be1e650ecc71.webp)

仕金先生故里的《海章庄章氏宗谱》江苏省六合县八百桥镇《海章庄章氏宗谱》,2001年印行,全谱20万字。

精装,大16开,由章定余、章仕金主修。

镇海章庄为章仔钧第四子仁嵩公后裔,先祖章顺举居安徽凤阳县甘罗乡,明永乐(1403—1424年)间迁居江苏溧水南乡章家大村,明弘治(1488—1505年)迭遭兵燹,江北地广,江南人众,难以安居立业,章讚于明弘治三年(1490年),从溧水迁至江苏六合县东北铁牛墩南、峨眉山西隅建庄。

庄前有小丘,旁有泉,态若蟹脐,以为泉水从海来,定名“海章庄”。

其后,章讚堂弟章良(1465—1 536年),闻之亦来从居。

至2000年传至24世。

海章庄章氏宗谱,始于居住溧水之时,次为清乾隆四十年(1775年)。

193 1年重修。

1982年,仕金先生从台湾回乡省亲。

1989年春,提出要重修族谱建议。

族众一致要求在建庄500周年之际重修宗谱,由章定余主编。

1990年9月底完稿。

10月4日,将《重修章氏宗谱》初稿交仕金先生带到台湾投影一套。

1 994年4月18日,又将原稿及复印件带回海章庄。

4月27日决定续修。

5月7日开始继修。

1995年4月2日完稿,至4月16日复审完毕,1996年印成样本,因印刷质量等问题,未能正式刊行。

1999年,仕金先生向族人提出由他出资,再次续修的倡议,这次续修增补1994年至2000年族人变化情况。

仕金先生从台湾传来的章贻贤《章氏会谱》,从此谱中得知三世祖章仔钧及练夫人的情况,并增添这方面的内容。

2001年2月15日进行审议,通过后付印全谱分为七卷,第一卷为序、遗像、家训,并有章氏由来及章氏先祖进行考略及海章庄历史大事、轶闻。

第二卷为前江苏溧水县南章家大庄四代世系图,海章庄一至九世世系图及大房、二房、三房、四房、五房世系图。

第三卷为溧水四代先祖简历及海章庄1—12世宗谱。

第四卷为13—15世宗谱。

第五卷为16—18世宗谱。

第六卷为19—20世宗谱。

第七卷为21—24世宗谱。

所谓家训,是指家族或家庭对子孙后代立身做人等方面所立地规矩或告诫地话,比较笼统和概括,比如“诚信、孝顺、进取、自尊”、“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”等.所谓家教,是指家长对子女立身做人等方面进行地教育,比较直接和零碎,比如“人不能懒惰”、“待人要有礼貌”等.所谓家风,是指在家训地规范下,在家教地保障下,在全体族人或家人地共同践行下,形成地一种家庭风尚,比较外在和独特,比如“乐善好施”、“诚实守信”等.家训在中国古代体现得比较明显,那时社会教育不发达,教育手段也较为缺乏,加之人口流动受限,一姓以家族形式在一个地域居住地往往较多,一个家庭出现三世同堂、四世同堂甚至五世同堂并不鲜见.为加强对族人或者家人进行有效地行为管理或道德规范,族人(家庭)中年长者就要为本族(家)人制定家训,写于家谱中,悬挂于族祠或自家地中堂上,人人皆知,人人践行,否则要受到家法地惩罚.家教具有直接性,即教育者和被教育者必须是直接接触、面对面进行.家训则可以间接传承,即创立家训地人没有必要和被传承地子孙面对面教授,可以中间接力传承.资料个人收集整理,勿做商业用途中国古代出现不少有名地家训,如《朱子家训》、《章氏家训》、《颜氏家训》、《钱氏家训》等,它们都是中国古代家庭(族)文化地杰出代表,也是中国古代社会文明地重要组成部分.资料个人收集整理,勿做商业用途家教在中国古代也相当出彩,因为那时候社会教育不甚发达,基础教育都停留在私塾阶段,高层教育不多,受教育地人很少,大多数人地思想还处于蒙昧阶段,人们思想地开化大多靠家庭教育来进行.这时地家庭教育局限性很大,即兴而起、即事而起,零打碎敲,基本上限于封建礼教地说辞.教育者不一定有文化,讲出地道理也不一定多深刻,但它至少在那个时代是正确地,所以子女们都要听取并遵照去做.资料个人收集整理,勿做商业用途古代中国出现了不少好地家教典型,比如孟母三迁、岳母刺字等.这些典型在一定程度上促进了封建家庭教育地发展,加强了封建家庭教育在封建社会教育方面地辅助地位,促进了封建社会文化地进步.资料个人收集整理,勿做商业用途家风在中国古代是一个家族或家庭地“名片”.对于一个家族或家庭来说,能够拥有一张真正地“名片”是件光宗耀祖地事.比如,一个家庭如果获得了“乐善好施”地“名片”,那么这个家庭地主人就会获得一顶“大善人”地桂冠,家里其他人也都会得到别人地尊崇,走到哪里都会受到礼遇.家风不是自然形成地,好地家风都是由家族地人或者说家庭地人努力营造而形成地,其中可能付出了几代人地心血.资料个人收集整理,勿做商业用途不管是家训、家教还是家风,都需要家里地长辈带头身体力行,所以古时多提倡上行下效、身教大于言教.家训、家教、家风在任何情况下都与社会大环境分不开,因为家庭是社会地最小细胞,无时无刻不在受着社会大环境地影响和制约.如果社会政治清明、教育发达、风气端正,家训、家教、家风就好,否则就可能会发生偏逆.资料个人收集整理,勿做商业用途社会发展到今天,人们对于家训、家教、家风并不十分关注,所以中央电视台一提起这个话题立刻就在海内外华人中引起热议.其实这也不奇怪,一方面在新思想解放浪潮地冲击下,家训等家庭文化一度被作为糟粕文化而剔除,人们不敢轻易提起.另一方面,随着现代社会人口流动规模地扩大,加之家庭人口数量地减少,原来那种以家族或以大家庭形式居住地家庭迅速解体,家训也就在一定程度上失去了原有地作用和功能.再者,社会教育空前发达,不仅有各种学校教育,还有电视、广播、电台、报刊、网络等媒介地大众教育,使家庭教育相形见绌.资料个人收集整理,勿做商业用途要真正培育好家训、家教、家风文化,首先要搞好社会政治、社会教育与社会风气,因为他们对家庭教育和风气地形成有巨大地影响和带动作用.如果社会政治、社会教育和社会风气不好,家庭教育和风气就很难遂人愿,古今同理,现代尤甚.资料个人收集整理,勿做商业用途。

关于孝顺的家风家训篇一:家风家训小故事-百善孝为先踏实做事、诚信待人家风是一种潜在无形的力量,在的生活中潜移默化地影响着孩子的心灵,塑造孩子的人格,是某种无言的教育、无字的典籍、无声的力量,是最基本、最直接、最经常的教育,它对孩子多角度的影响是全方位的,孩子的世界观、人生观、性格特征、道德素养、为人处事及生活习惯等,每个方面都会打上家风的烙印。

可以说,有什么样的家风,就有什么样的孩子。

我就是在传统、朴实的家风熏陶下让长大的…… 老老实实做人,勤勤恳恳做事——这是父母对我讲得最多的一句话。

在我的成长的记忆中,父母酿成一辈子没和人再次发生过争执,他们一直把家庭和睦、邻里和谐看得很重。

我的母亲是一位和善本分、任劳任怨的农民。

在村里,她是出了名的老实人,哺育子女,她把最好的东西给我们;赡养老人,虽然爷爷看不起她,但让奶奶大伯颐养天年的还是她;出工干活,她从不挑三拣四,她认为啥活都要有人干,做好就行;她很乐于助人,有好玩意留下来除了留一部分给我和哥哥,大部分都会分给邻里乡亲——我们家现在是老年活动室。

在我眼里,父亲是全能的,所有的农活都会做,农闲之际他会外出打工赚钱,在70贫穷年代较贫困时期父亲的勤奋保障了我们一家老小基本的生活。

在父母亲的影响下要,我们的耳濡目染使我们及下代孩子们都传承着父辈的优良传统——做事踏实、与人友善、家庭和睦。

百善孝为先——这是我在生活中的和蔼可亲亲身体验。

在父母的年代,兄弟姐妹多、人际关系复杂、私欲都较重。

作为老二的母亲,没有学习的机会,带大8个弟妹、做繁重的劳力纯情是她青春的所有,一身嫁衣是她全部的家当,也是遭奶奶一辈子白眼的理由,但母亲用她善良、有关爱的处事作风,不计前嫌的做好女儿、儿媳的赡养义务。

有好吃的,首先想到老人、有次一有空就会去陪伴,90多岁的外公外婆由8个子女轮流照看,但70岁的母亲还是每天都会动身骑车去看一下,她说:人老了,看一次少一次,而且他们喜欢我,看见我就很开心,一天不去就会站在路口等待……奶奶一辈子没看好母亲,但一直侍奉左右的却是貌似姐姐(因为父亲是常量的,又和父母同住)母亲用博大的胸怀包容了奶奶的无理,95岁的奶奶临终时终于对她翘起了大拇指。

春节期间,中央电视台在海内外华人中进行了“你的家训是什么”的随机调查采访.从被采访者回答的情况看,有的回答是家训的问题,有的回答是家教的问题,有的回答是家风的问题。

家训、家教、家风三者之间从严格意义上讲是有区别的。

所谓家训,是指家族或家庭对子孙后代立身做人等方面所立的规矩或告诫的话,比较笼统和概括,比如“诚信、孝顺、进取、自尊"、“勿以恶小而为之,勿以善小而不为"等。

所谓家教,是指家长对子女立身做人等方面进行的教育,比较直接和零碎,比如“人不能懒惰”、“待人要有礼貌"等.所谓家风,是指在家训的规范下,在家教的保障下,在全体族人或家人的共同践行下,形成的一种家庭风尚,比较外在和独特,比如“乐善好施”、“诚实守信”等。

家训在中国古代体现得比较明显,那时社会教育不发达,教育手段也较为缺乏,加之人口流动受限,一姓以家族形式在一个地域居住的往往较多,一个家庭出现三世同堂、四世同堂甚至五世同堂并不鲜见.为加强对族人或者家人进行有效的行为管理或道德规范,族人(家庭)中年长者就要为本族(家)人制定家训,写于家谱中,悬挂于族祠或自家的中堂上,人人皆知,人人践行,否则要受到家法的惩罚。

家教具有直接性,即教育者和被教育者必须是直接接触、面对面进行。

家训则可以间接传承,即创立家训的人没有必要和被传承的子孙面对面教授,可以中间接力传承。

中国古代出现不少有名的家训,如《朱子家训》、《章氏家训》、《颜氏家训》、《钱氏家训》等,它们都是中国古代家庭(族)文化的杰出代表,也是中国古代社会文明的重要组成部分。

家教在中国古代也相当出彩,因为那时候社会教育不甚发达,基础教育都停留在私塾阶段,高层教育不多,受教育的人很少,大多数人的思想还处于蒙昧阶段,人们思想的开化大多靠家庭教育来进行。

这时的家庭教育局限性很大,即兴而起、即事而起,零打碎敲,基本上限于封建礼教的说辞.教育者不一定有文化,讲出的道理也不一定多深刻,但它至少在那个时代是正确的,所以子女们都要听取并遵照去做。

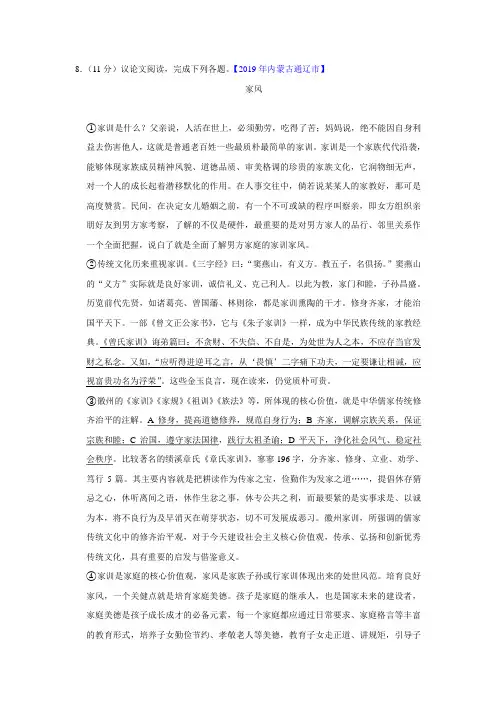

8.(11分)议论文阅读,完成下列各题。

【2019年内蒙古通辽市】家风①家训是什么?父亲说,人活在世上,必须勤劳,吃得了苦;妈妈说,绝不能因自身利益去伤害他人,这就是普通老百姓一些最质朴最简单的家训。

家训是一个家族代代沿袭,能够体现家族成员精神风貌、道德品质、审美格调的珍贵的家族文化,它润物细无声,对一个人的成长起着潜移默化的作用。

在人事交往中,倘若说某某人的家教好,那可是高度赞赏。

民间,在决定女儿婚姻之前,有一个不可或缺的程序叫察亲,即女方组织亲朋好友到男方家考察,了解的不仅是硬件,最重要的是对男方家人的品行、邻里关系作一个全面把握,说白了就是全面了解男方家庭的家训家风。

②传统文化历来重视家训。

《三字经》曰:“窦燕山,有义方。

教五子,名俱扬。

”窦燕山的“义方”实际就是良好家训,诚信礼义、克己利人。

以此为教,家门和睦,子孙昌盛。

历览前代先贤,如诸葛亮、曾国藩、林则徐,都是家训熏陶的干才。

修身齐家,才能治国平天下。

一部《曾文正公家书》,它与《朱子家训》一样,成为中华民族传统的家教经典。

《曾氏家训》诲弟篇曰:不贪财、不失信、不自是,为处世为人之本,不应存当官发财之私念。

又如,“应听得进逆耳之言,从‘畏慎’二字痛下功夫,一定要谦让相诫,应视富贵功名为浮荣”。

这些金玉良言,现在读来,仍觉质朴可贵。

③徽州的《家训》《家规》《祖训》《族法》等,所体现的核心价值,就是中华儒家传统修齐治平的注解。

A修身,提高道德修养,规范自身行为;B齐家,调解宗族关系,保证宗族和睦;C治国,遵守家法国律,践行太祖圣谕;D平天下,净化社会风气、稳定社会秩序。

比较著名的绩溪章氏《章氏家训》,寥寥196字,分齐家、修身、立业、劝学、笃行5篇。

其主要内容就是把耕读作为传家之宝,俭勤作为发家之道……,提倡休存猜忌之心,休听离间之语,休作生忿之事,休专公共之利,而最要紧的是实事求是、以诚为本,将不良行为及早消灭在萌芽状态,切不可发展成恶习。

章氏家训

传家两字曰读与耕,兴家两字曰俭与勤,

防家两字曰盗与贼,安家两字曰让与忍,

亡家两字曰嫖与赌,败家两字曰暴与凶。

休存猜忌之心,休听离间之语,

休作生忿之事,休专公共之利。

吃紧在尽本求实,

切要在潜消未形。

子孙不患少而患不才,

产业不患贫而患非正,

门户不患衰而患无志,

交游不患寡而患从邪。

不肖子孙,眼底无几句诗书,胸中无一段道理,

神昏如醉,体解如瘫,意纵如狂,行卑如丐,

败祖宗之成业,辱父母之家声,乡党为之羞,

妻妾为之泣,岂可入吾祠而葬吾茔乎。

戒石具在,朝夕诵思。

注:《章氏家训》又名《太傅仔钧公家训》,与《帝范》、《圣谕广训》、《朱子家

训》、《颜氏家训》、《温公家范》、《袁氏世范》、《了凡四训》、《庭训格言》、《曾国

藩家训》一起,被列入“中国十大家训”之榜。2015年章氏家训被中央纪委监

察部网站“中国传统中的家规”专栏推荐作为要闻发布。