我国经济增长的收敛性.doc

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:13

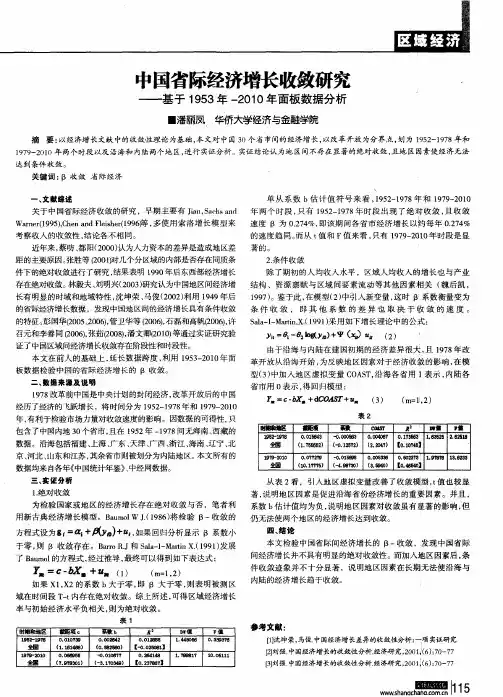

中国数字经济发展水平的时空分异化及其收敛性研究王金波;王凯;王佳【期刊名称】《西部经济管理论坛》【年(卷),期】2024(35)2【摘要】在数字经济发展的背景下,探究数字经济发展的时空格局和收敛性问题,对于促进地区协调发展具有重要的现实意义。

文章基于选取的2011—2021年我国30个省份的面板数据,采用熵权法构建了中国数字经济综合指数,并利用核密度估计考察了中国数字经济的地区非均衡性及动态演化规律,同时采用变异系数法与空间计量模型检验了数字经济的收敛特性。

研究发现:中国数字经济的发展呈现出以东部沿海省份为核心,中西部内陆省份为外围的“核心—边缘”结构,“数字鸿沟”特征明显;“H-H”集聚与“L-L”集聚构成了中国数字经济发展的主要格局,呈现出一定的极化特征,并且随着时间的推移极化特征有所减弱,非对称结构趋于缓解。

计量结果显示:中国数字经济发展水平具有收敛、收敛以及俱乐部收敛特征,但在不同地区收敛速度存在差异,相对于东部地区而言中西部具有明显的“赶超效应”,收敛速度在省际间呈现“分化特征”。

为此,政府应该遵循协同思维把握中国数字经济发展的时空演变规律与区域结构优化,从而实现区域间的共同发展。

【总页数】14页(P75-88)【作者】王金波;王凯;王佳【作者单位】德州学院经济管理学院;浙江万里学院商学院【正文语种】中文【中图分类】F49【相关文献】1.数字经济发展水平的区域差异、分布动态及收敛性--基于中国十大城市群的实证研究2.成渝地区双城经济圈数字普惠金融发展时空分异及收敛性研究3.中国数字经济发展水平的时空格局与收敛性研究4.中国经济高质量发展水平:测度、时空演变与动态空间收敛性5.中国八大综合经济区数字经济发展水平测度、区域差异和收敛性研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

贵州省县域经济收敛性分析摘要:我们采用基尼系数法来分析了贵州省县域经济的收敛性,结论表明:总体上贵州县域间经济增长的差距尚属合理,但是贫困县域组与非贫困县域组的地区差异在不断增加,各组内差距呈逐渐缩小趋势,这种态势及状况应该引起政策制定者的高度重视。

关键词:县域经济;收敛性;基尼系数;俱乐部收敛2011年温家宝总理在政府工作报告中指出:“经济越发展,越要重视加强社会建设和保障改善民生。

”提出要将合理调整收入分配关系放到当前紧迫工作的地位上。

而与民生问题紧密相关的是收入分配差距问题。

衡量地区间发展的不均等程度,分配差距是否合理,主要是依据国际公认的基尼系数指标。

以县域为单位的区域经济发展差异来看,同样存在着发展不均等问题。

例如2009年贵阳市南明区人均GDP高达34864元,而黔西南望谟县人均GDP仅为3803元,仅为南明区的1/10。

因此,本文研究的目的旨在科学判断贵州省以县域为单位的区域间经济发展水平的差异程度及其趋势,这对促进贵州省县域经济的协调发展具有重要意义。

一、相关研究自我国改革开放后,经济发展迅猛,地区间经济发展的差距也在不断扩大,这种现象引起了国内外学者的广泛关注。

如Lee(1995)认为,不同地区外商直接投资的规模的差距是造成不同地区经济发展差距的主要原因。

Jian(1996)认为,中央政府给予沿海优先优惠政策是造成东西部经济发展差距的主要原因。

Sylvie(2002)等认为,地理位置与优惠政策的差异是造成东西部地区经济发展差距的主要原因。

Chun-Yu,Dan Li(2008)对我国1952—2000年的数据进行单位根检验,得出我国地区间的差距一直在不断扩大,并认为造成这种地区差异的原因是由于各省初始条件的差异和政府政策差异所致。

吴玉鸣(2005)通过将全国基尼系数进行地区分解后得出我国省域间的总体差距在扩大,并呈现“俱乐部收敛”。

关于贵州省县域经济问题的研究成果也颇多,如臧忠卿(2007)使用主成分分析法对贵州省县域间经济发展水平情况进行了综合评价、分类与排位,并得出贵州县域经济发展也存在很大的不平衡。

地区经济收敛的实证透析关键词经济增长绝对收敛条件收敛内容摘要本文运用陕西省各地市的面板数据,采取固定效应和两阶段最小二乘方法对陕西1989年以来的经济增长进行了实证分析,并得出相关结论,以期对今后的研究有所启示。

关于省内的收敛性问题却较少有人研究。

因此,深入研究陕西各地区是否发生收敛现象,剖析影响其收敛性的决定因素,对准确把握陕西省经济发展趋势、提出缩小区域差异的具体建议具有重要意义。

等1991提出一个关键的经济问题,贫穷国家或地区是否比富裕国家或地区增长得更快,是否存在必然的力量导致人均产出水平的收敛。

许多学者对我国省际之间的收敛性先后进行了大量的研究,如林毅夫2003、董先安2004、赵伟2005、汪锋2006、沈坤荣2006和张晓旭2008等通过不同的模型和估计方法考察了我国的省际收敛问题,得出了绝对收敛、条件收敛或俱乐部收敛的结论。

陕西省地区经济收敛的实证分析一模型构建根据1956、--1991、1992、沈坤荣2002和林毅夫2003等人的实证研究和本文研究的实际情况,本文选取影响人均产出增长率的解释变量有投资率,劳动增长率,人力资本和工业化水平。

,,-1=β0-β1,-1+β2,+β3,-1+β4,-1+β5,-1+,1其中,,-1为-1至期的人均增长率,,-1为-1期对数人均产出,为劳动力增长率,为投资率,为人力资本,为工业化水平,为误差项。

二数据来源和变量解释1数据来源。

本文分析的原始数据主要来源于《陕西统计年鉴》1990-2009。

考虑到不同年份可比价格的差异,凡牵涉到不同年份可比价格问题的数据,均采用基年法进行换算和调整,以剔除物价因素的影响,增强不同时间数据间的可比性。

本文采用各市商品零售价格指数来进行折减,基期为1989年。

本文采用陕西省十个地市的面板数据进行回归分析,截面包括西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、汉中、安康、商洛、延安和榆林,时间序列为1989-2008年,总共190个观测值。

新疆地区经济增长收敛性影响因素研究[提要] 本文选取2000~2012年新疆15个地市的面板数据,使用动态面板的计量模型,研究新疆地区经济增长差异的条件收敛性,并分析所选变量对收敛性的影响。

关键词:经济差异;条件收敛;动态面板一、引言由于地区间资源禀赋、地理位置等差异存在,区域经济差异是经济发展的必然现象。

差异的存在对社会进步和经济发展有促进和制约的作用,因此有必要对地区之间经济差异有清楚的认识。

针对经济差异现象,从收敛角度进行研究是目前经济问题研究的热点。

经济收敛理论最早出现在20世纪八十年代,源于索洛模型,经过研究者的丰富和完善,收敛问题的研究已逐渐成熟。

学者们对经济收敛的概念已细分为收敛、绝对收敛、条件收敛和俱乐部收敛等类型,其中条件收敛对研究影响地区经济收敛的因素分析时意义重大,在资本边际报酬递减的条件下,具有不同初始人均产出水平的经济体,在长期内不会收敛于同一稳定状态,而是有各自的稳态,同时各经济体的稳态是由其初始水平及以外的因素决定。

国内关于经济收敛的研究也已广泛,从宏观收敛到微观机制收敛,从省级层面到区域和地级层面,实证内容较丰富,得到的结论不同。

蔡昉和都阳(2000)对中国地区经济增长的收敛问题做了初步分析,他们注意到中国经济中所谓“俱乐部收敛”现象,即东中西三大区域之间的差距在不断拉大,但区域内部却呈现出收敛的趋势。

郭爱君、贾善铭(2010)对西部地区1952~2007年经济增长的敛散性进行了研究。

研究表明,西部地区并不存在收敛性,特别是在改革开放和西部大开发政策实施后,经济的发散性进一步增强。

陈芳与龙志和(2011)采用动态面板分析方法,分析我国县域经济的收敛性,认为存在条件收敛,同时揭示了缩小县域经济差距的部分原因。

新疆地处中国西北边陲,地域面积大,人口少且分布不均。

各地市间距离较远,自然资源等条件有较大差异,经济发展不均衡,地区经济差异较大。

本文使用面板数据,对新疆地区经济的条件收敛进行动态面板分析。

北京市区域经济增长的收敛性分析摘要:本文对北京市区域经济增长的收敛性进行了研究。

在将北京市18个区县划分为4个经济区的基础上,用基尼系数分解方法,得出北京市区域经济增长不存在?滓-收敛。

同时,还利用面板数据和空间面板数据模型分析得出北京市区域经济增长不存在β-绝对收敛,但存在β-条件收敛,并且分析了形成这种条件β-收敛的原因。

关键词:基尼系数;β-收敛;条件β-收敛在对北京市区域经济增长的收敛性研究中,我们首先将北京市划分为功能核心区、功能拓展区、发展新区、生态涵养发展区4个经济区,应用基尼系数分解方法(这里所说的基尼系数是以各经济区或各区县为单位算出的,它可以表示各经济区或各区县之间的贫富差距水平),对1994-2004 年的数据进行分析,得出北京市区域经济增长不存在?滓-收敛。

然后,利用面板数据(panel data)和空间面板数据(spatial panel data)模型分析得出北京区域经济增长不存在β-绝对收敛,但存在β-条件收敛,并且分析了形成这种β-条件收敛的原因。

一、经济收敛问题研究的简单追朔新古典增长理论认为,若技术外生一致,资本边际报酬递减会使经济欠发达地区以更快的增长速度发展,进而赶上发达地区,实现经济增长的趋同,即经济收敛。

新增长理论则认为与物质资本、技术及人力资本相关的规模报酬递增很可能使各地区经济增长朝着不同的方向发展,即经济增长发散。

这两种理论对经济增长收敛性长期争论并引发了大量实证研究的出现。

在区域经济收敛性的实证研究中,一般将经济收敛区分为σ-收敛、β-收敛和俱乐部收敛。

σ-收敛是指经济体人均GDP的标准差具有下降的趋势。

β-收敛可分为β-绝对收敛和β-条件收敛,β-绝对收敛是指穷经济体比富经济体有更快的发展速度,并最终都达到相同的稳定状态。

β-条件收敛是指经济体的增长由于其自身初始状态的不同而收敛到各自不同的稳定状态。

俱乐部收敛是指在初期经济发展水平相近的经济集团内部,其增长速度和发展水平趋同,而集团间的差异仍会存在。

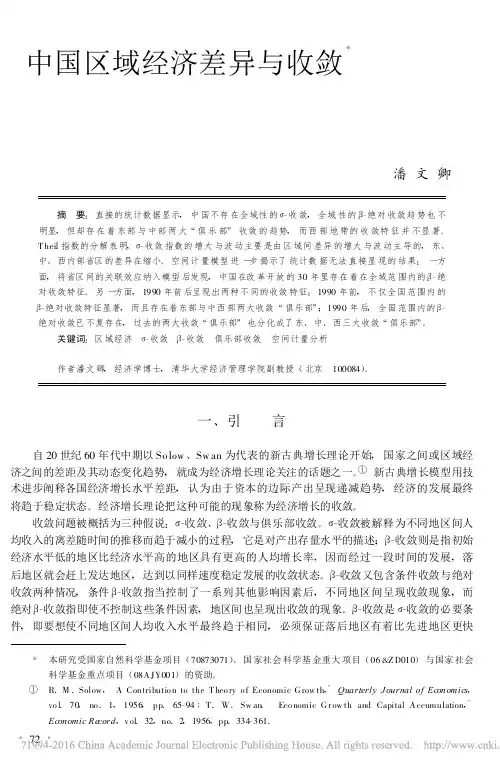

中国区域经济发展收敛的空间计量分析一、本文概述《中国区域经济发展收敛的空间计量分析》一文旨在深入探讨中国不同区域间经济发展水平是否存在收敛趋势,并运用空间计量经济学的方法对这一现象进行科学分析。

文章首先概述了中国区域经济发展的现状和特点,指出改革开放以来,中国经济发展取得了显著成就,但区域间发展不平衡的问题依然存在。

东部沿海地区经济发展迅速,而中西部地区相对滞后,这种差异在一定程度上影响了社会稳定和可持续发展。

文章进一步阐述了区域经济收敛的概念和理论基础,包括绝对收敛、条件收敛等不同类型,以及影响收敛的因素,如人力资本、技术创新、基础设施建设等。

同时,文章也指出了空间效应在区域经济发展中的重要作用,即地理邻近性如何通过各种渠道影响区域间的经济互动和发展。

在方法论上,本文采用了空间自相关、空间误差模型和空间杜宾模型等空间计量经济模型,以期更准确地捕捉区域间经济发展的动态关系和空间依赖性。

通过对中国省际面板数据的实证分析,文章旨在揭示中国区域经济发展收敛的真实情况,为政策制定提供科学依据,推动区域协调发展,缩小区域发展差距。

二、文献综述区域经济发展收敛性的研究一直是经济学领域中的热点话题。

自20世纪80年代以来,众多学者通过不同的理论框架和实证方法,对区域间的经济差异进行了深入探讨。

Solow(1956)的外生增长模型首次提出了收敛的概念,认为在一定条件下,不同地区的经济水平会趋向一致。

随后,Romer(1986)和Lucas(1988)等人的内生增长理论进一步丰富了收敛机制的讨论,强调了人力资本和技术进步在区域经济收敛中的作用。

在中国的背景下,随着改革开放的不断深入,区域间经济发展的不平衡问题日益凸显。

张晓晶和李善同(2003)通过对中国省际面板数据的分析,发现中国东部沿海地区与中西部地区的经济差距在不断扩大。

近年来,随着国家一系列区域发展战略的实施,如西部大开发、东北振兴等,区域经济差距有所缩小,这引起了学术界对区域经济收敛性的新关注。

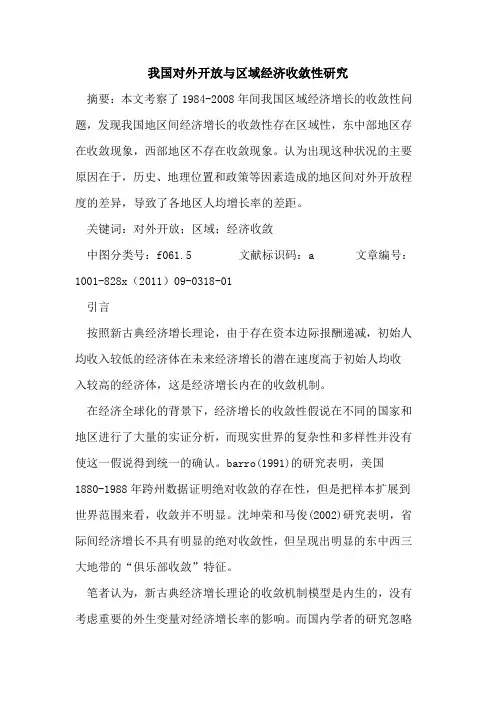

我国对外开放与区域经济收敛性研究摘要:本文考察了1984-2008年间我国区域经济增长的收敛性问题,发现我国地区间经济增长的收敛性存在区域性,东中部地区存在收敛现象,西部地区不存在收敛现象。

认为出现这种状况的主要原因在于,历史、地理位置和政策等因素造成的地区间对外开放程度的差异,导致了各地区人均增长率的差距。

关键词:对外开放;区域;经济收敛中图分类号:f061.5 文献标识码:a 文章编号:1001-828x(2011)09-0318-01引言按照新古典经济增长理论,由于存在资本边际报酬递减,初始人均收入较低的经济体在未来经济增长的潜在速度高于初始人均收入较高的经济体,这是经济增长内在的收敛机制。

在经济全球化的背景下,经济增长的收敛性假说在不同的国家和地区进行了大量的实证分析,而现实世界的复杂性和多样性并没有使这一假说得到统一的确认。

barro(1991)的研究表明,美国1880-1988年跨州数据证明绝对收敛的存在性,但是把样本扩展到世界范围来看,收敛并不明显。

沈坤荣和马俊(2002)研究表明,省际间经济增长不具有明显的绝对收敛性,但呈现出明显的东中西三大地带的“俱乐部收敛”特征。

笔者认为,新古典经济增长理论的收敛机制模型是内生的,没有考虑重要的外生变量对经济增长率的影响。

而国内学者的研究忽略了经济收敛机制产生的原因分析。

本文在对促进经济收敛的内外因素分析基础上,利用各地区时序数据对我国对外开放以来经济增长的收敛性做出判断。

一、计量模型的设定(一)模型的设定新古典增长理论认为,偏好和技术相似的经济会收敛到相同的稳态水平。

不过经济增长的速度一定程度上还受到其他外部因素的影响,加速或阻碍经济收敛。

因此为更好的研究收敛问题,分析两种因素的作用,在建模时引入其他解释变量x。

利用barro的收敛性分析框架,引入代表其他变量的x,构造如下的计量方程:其中,i指某一地区经济,t表示某一时点,t为观察期长度,和分别指观察期的起初和期末人均gdp,指稳态的人均gdp增长率,指稳态人均gdp水平,指人均gdp向稳态水平的收敛速度,x代表其他的外生解释变量,表示随机误差项。

政府规模和经济收敛Government size and economy convergence南京大学经济系戴广地址:南京大学5舍603室210093 Email: daiwd@电话:025-*******研究领域:宏观经济学政府规模和经济收敛Government size and economy convergence南京大学经济系戴广Department of Eco, Nanjing University Dai Guang摘要:本文通过建立一个带有不同地方政府(落后及发达地区的政府)和中央政府的增长模型来考察政府规模对一国区域经济收敛的影响。

文章认为政府规模和人均产出的收敛速度呈倒U型的关系。

针对中国的地区差距扩大的趋势,本文指出,造成这一不收敛现象的一个重要原因可能在于政府支出的低效率。

文章还发展了一个新的计算收敛速度的方法。

关键词:政府规模收敛速度增长模型Abstract: Building a growth model with one central government and different local governments, this paper examines the relationship between the government size and the economy convergence .The key finding is that the relationship is the inverted U. The underlying cause leading to the divergence of Chinese growth is also surveyed . Finally the paper extend a new way to calculate the convergence speed.JEL Classification: H110 H790 O100一、引言自从Romer(1986),Lucas(1988)在增长理论方面所作的开创性工作以来,对经济增长理论的重新关注已经产生了大量的文献。

收敛假说是经济增长经验研究的核心之一。

“收敛假说”的实证检验,所关心的问题是:经济是否存在新古典增长模型所预言的“稳态”和“条件收敛”,还是如内生增长理论所说的那样,即没有“稳态”,初始条件的变化将对经济有长久影响,没有什么机制可以保证各国经济趋于“收敛”。

这一部分实证研究的重点在于区分和检验各种理论假说,评判理论模型对现实的解释力。

收敛假说的类型[2](一)β−收敛检验收敛指初期人均产出水平较低的经济实体趋于在人均产出增长率、人均资本增长率等人均项目上比初期人均产出水平较高的经济实体以更快的速度增长。

设表示第个经济实体(县域) 在第t年的人均GDP, 则它在第t年到第t+ T年间的人均GDP的年平均增长率为γit,t + T = ln(y i,t + T / y i,t)。

β收敛检验方程为:方程一:γit,t + T = α−βlny i,t + μi,t式中,μi,t为扰动项,它反映生产函数、储蓄率等所受到的暂时性的冲击。

一般假定μi,t在不同经济之间是独立分布的,均值为零。

如果参数β大于零,就称这n个经济间呈现β−收敛。

β值越大,收敛越强。

β−收敛存在绝对收敛与条件收敛之分,即如果方程一的回归结果不受是否加入其他有关附加变量的影响,均表现为γit,t+ T与lny i,t之间呈负相关,那么就是绝对β收敛;如果只有在加入其他有关附加变量之后,方程一的回归结果才能得到负相关关系,就认为是条件β收敛。

(二)σ−收敛的检验Σ−收敛是指不同经济系统间人均收入的离差随时间的推移而趋于下降。

σ−收敛的检验方程为:方程二:式中,y i,t表示第i个经济在时间t的人均GDP数值,σt为n个经济之间实际人均GDP对数值log y i,t的标准差。

若在年份t+T满足:σt + T < σt,则称这n个经济具有T阶段的Sigma−收敛。

如果对任意年份sσs < σt,则称这n个经济具有一致σ−收敛。

(三)俱乐部收敛的检验俱乐部收敛的计量检验是以Sala-I-Martin的模型为基础,其检验方程为:方程三:γi,t = α1−α2log(y i,o) + εi,tγi,t为末期第t年各区域的人均GDP增长率,γi,o为基期各区域的人均GDP 水平,α1为常数项,α2为待估参数,εi,t为随机扰动项。

我国经济增长的收敛性一、经济增长收敛性的理论溯源及实证分歧所谓经济增长收敛性(convergence)是指在封闭的经济条件下,对于一个有效经济范围的不同经济单位(国家、地区甚至家庭),初期的静态指标(人均产出、人均收入)和其经济增长速度之间存在负相关关系,即落后地区比发达地区有更高的经济增长率,从而导致各经济单位期初的静态指标差异逐步消失的过程。

20世纪90年代以来,经济增长的收敛性问题逐步成为发展经济学和国际经济学的热点问题之一。

Bernard(1995)认为,“新古典模型最激动人心的特征之一是其在收敛现象中的应用”。

在经济全球化和一体化的时代背景下,经济增长的收敛性假说在不同的国家和地区进行了大量的实证分析,而现实世界的复杂性和多样性并没有使这一假说得到统一的确认,甚至还对这一假说的技术方法产生质疑。

但是,经济增长收敛性假说蕴涵的独特魅力吸引着越来越多的经济学家为其作出更加广泛细致的研究。

Ramsey(1928)等的研究表明,在新古典框架内,对于一个封闭经济,各地区人均增长率可能与人均收入或人均产出水平存在反向关系。

特别地,如果存在相似的技术结构和偏好,落后地区比发达地区增长的速度要快,经济收敛现象就会出现。

Baumol(1986)在收集整理16个工业化国家1870年至1978年的人均收入数据加以回归研究后认为,自1870年以来,经济收敛现象在这些国家表现得非常明显。

Delong(1988)则通过两个疑问证实Baumol的结论不可信:其一,Baumol的实证样本时间跨度太长,一些发达的工业化国家在其间已衰落为不发达国家;其二,实证检验误差太大,对1870年有些国家的人均收入估计是不准确的。

出于以上原因,难以证实收敛现象的存在。

20世纪90年代,对收敛性的研究进入了新阶段。

虽然在新古典框架内增长的收敛性得到确认,但是有关研究的实证分析过程却遭到了激烈的反对。

Rebelo(1991)认为体现新古典思想的收敛现象在世界经济中并不是普遍存在的,另一方面,他强调了内生增长理论的兴起。

特别地,Mauro和Godrecca(1994)用Barro和Sala-I-Martin的分析方法研究了意大利地区的收敛现象,结论却完全相反,收敛假说在意大利被拒绝,数据检验发现意大利的南方和北方存在着经济双元化特征。

Pagano(1993)研究了欧共体国家的产出率和收入的收敛现象后认为,自20世纪70年代石油冲击以来,这种收敛过程已经停止甚至走向发散。

此外,Bernard,Durlauf(1995)提出用新的时间序列分析技术来研究收敛假说,他们认为资本边际收益递减是短期动态波动和长期稳定增长共同起作用的结果。

如果从长期来看,技术进步包含着一种随机的增长趋势或特征值,这意味着在不同国家的产出收敛中有相同的不变成分,而协整理论提供了检测这些成分的适宜途径。

根据这种思想,他们实证分析了1900年至1987年15个OECD国家的数据,证明了收敛假说的无效性。

深尾京司、岳希明(2000)整理分析了日本1955—1973年间各县的数据,认为日本地区间收入水平存在收敛现象,但新古典框架内的索洛模型收敛机制在日本并不存在。

国内对这一问题的研究成果比较少,针对收敛性假说在中国的实践论证并不充分。

研究成果中有代表性的是魏后凯(1997),较全面地研究了中国经济增长的收敛性,沿用Barro和Sala-I-Martin分析方法计算了自1978年以来各地区省份产出差距收敛(β收敛)和部门产出差距收敛(σ收敛),即无条件收敛和有条件收敛,认为中国各地区GDP差距大约以每年2%的速度收敛,但从发展阶段来看,1978—1985年各地区人均GDP的收敛速度相对较快,而1985—1995年则不存在显著的收敛性。

宋学明(1996)也认为1978年各地区人均收入与1978—1992年经济增长率呈反向关系;把国有工业生产总值占工业生产总值在1978年超过80%的省份与其他省份分离以后,新古典增长理论仍然适用。

申海(1999)分析了1978—1996年中国地区间的经济增长数据,认为中国区域经济存在比较明显的β收敛,并且分别采用四组数据计算β系数,得出的重要结论之一是人均GDP收敛快于人均收入的收敛。

Chen,Fleisher(1996)用部门截面(panelsection)数据分析了中国各省1978—1993年的人均GDP后认为地区间存在条件收敛,收敛速度主要取决于资本系数、就业增长、人力资本投资、外国直接投资和沿海区位。

但是,笔者发现,以上讨论主要集中在中国地区间是否存在收敛现象,收敛速度如何,收敛的主要影响因素是什么,而对索洛模型的收敛机制在中国的运用没有涉及,对产生收敛的原因也没能给出完满的解释。

本文在分析各地区时序资料的基础上,试图做出对中国1981年以来的经济增长收敛性的独立判断,并研究新古典的收敛机制在中国的实现问题。

二、中国经济增长收敛性的实证分析(一)各地区经济增长的静态指标分析首先解释一下数据资料的选取情况。

本文集中分析中国各省份1981年至1998年间数据,样本长度是18年,数据来源为《中国统计年鉴》和《中国劳动年鉴》。

考虑到样本的选取对收敛性的检验和结论有一定影响,本文选取划分样本区间的理由有两方面:(1)尽量与以前的研究成果保持时段上的一致性,但适当更新具体年份数据,以便既能与以前的研究成果相互印证又使得出的结论有一定的更新成分。

(2)划分收敛区间主要根据宏观经济的波动状态和经济运行的体制环境改变来确定。

分为两个区间,即1981—1989年和1989—1998年,前一时段总体上是宏观经济波动的平缓期,计划机制在经济运行中仍占主导地位,但正逐步走向衰落。

体制改革主要在农村领域内展开,市场机制对经济运行只起着辅助性的调节作用。

后一时段是中国经济增长的波动期,而政府积累的宏观调控经验逐步成熟,计划机制的职能和范围逐步萎缩和减小,市场机制在资源配置中逐步起着基础性的作用。

从整个转型期的样本区间来看,以1989年作为分界点比较合理。

通过计算各年份各省经济产出增长的变异系数(标准差/平均值)和绝对差率(各地区产出最小值/各地区产出最大值)分析各省份的产出水平差距。

自1984—1998年中国地区经济差距呈现明显的波动状态,大体可以分为三个阶段。

1984至1990年期间,变异系数逐年减小,从0.76降至0.62。

绝对差率同期同步增大,从0.11增至0.14,表明地区差距逐步减小。

而此时段,经济增长速度逐步放慢。

1990年由于双紧措施的出台使经济增长急剧回落;1990年至1993年期间,各地区变异系数逐步增加,从0.62增至0·71,而绝对差率逐步减小,从0.14降至0.09,这说明地区差距逐步扩大,此时,经济运行呈现大幅波动态势,增长率与急速上涨的物价一起达到了两位数。

1993年至1998年期间,各地区变异系数总体上在0.71附近徘徊,绝对差率也大致稳定在0.08附近,两个指标的波动幅度都不大。

从整个1984年至1998年时段来看,中国地区经济产出差距在波动中呈现逐步缩小的趋势。

但经济波动(收缩和扩张)与地区产出差距变化之间的关系可能比较密切,还值得进一步研究。

因此,以经济增长率VGDP为解释变量,以各地区变异系数V AR为被解释变量,对1984年至1998年间经济增长率与地区变异系数进行相关回归分析。

相关回归分析结果显示,1984年至1998年间经济增长与地区差距变化存在一定的正相关关系,即经济扩张时期,地区间人均产出差距加大,而经济收缩时期,地区间人均产出差距减小。

这种情况表明,在加快地区经济发展,调控地区产出差距的时候,应该有一定的逆向思维,即在经济运行加快的扩张时期,决不能放松对地区发展差距的监控,而在经济运行放慢的收缩时期,应该集中财力,抓住此时缩小地区间发展差距的有利时机。

事实和资料分析证明,习惯上认为只有在经济过热时期才能通过足够的转移支付手段缩小地区间发展差距的做法存在着片面性。

(二)中国各地区经济增长的收敛性检验我们利用Barro的收敛性分析框架研究1981—1998年各分省资料。

在利用上述公式的计算中,对人均GDP均利用价格平减指数进行了折算,以消除价格差异的影响。

结果显示,中国地区的人均产出增长与初期产出水平的关系在不同时段呈现不同特征,在1981年至1989年期间,两者呈现明显的负相关关系,收敛系数β为0.024,表明落后地区将以每年约2%的速度弥补与发达地区之间的人均产出差距。

在1989至1998年期间,人均产出增长与初期人均产出之间没有发现反向相关关系,在这一时段并没有收敛现象的存在。

从1981至1998年整个样本时段来看,人均产出增长率与初期人均产出水平存在弱收敛现象,收敛趋势并不明显,β值仅为0.0014。

如果把全国分为东中西地区,设定两个虚构变量W1,W2,东部地区数为(1,0),西部地区为(0,1),中部地区为(1,1)。

再次利用同样方法对样本数据进行回归分析,结果显示,则在各个样本时段内各地区经济增长与初期产出水平存在明显的收敛趋势。

三个时段的平均收敛系数是0.017,即在三个经济区域内初期产出水平落后省份将以每年 1.7%的速度弥补在本区内与发达省份的差距水平。

进一步,如果以长江为界,把全国分为南北两个地区,设定一个虚拟变量W,再次利用同样方法对样本数据进行回归分析,分析结果表明,北方地区和南方地区仅在1981至1989年的时段上,存在收敛现象,收敛系数β为0.017,比同期东中西区域内部收敛系数低约0.007,即收敛速度低约0.7个百分点。

在1989至1998年和1981至1998年整个时段上,并没有出现收敛现象,反而是各地区经济增长率与期初产出水平呈现正相关关系,表现为一定的发散现象,这表明南北两大区域内各省份的经济增长存在分化现象。

在我们的研究中,没有进行σ收敛分析,主要是因为:(1)样本期时序资料难以收集全面,各地区的部门资料的质量也不相同。

(2)根据国内外学者Barro(1992)和魏后凯(1997)的研究成果已经证明,加入结构变量S的σ收敛分析从整体上会改善回归方程的稳定性,导致收敛系数有所下降。

因此我们省略了这一部分的分析。

综合上述分析,我们发现一个值得研究的问题,即中国经济增长的收敛性存在着整体减弱、局部加强的特征。

具体表现为东中西三大区域内经济增长的收敛性在各个时段上始终存在,比较而言,南北地区的收敛性基本上不存在。

而从表面上看,南北地区内各省份的经济发展水平相差不大,似乎更具有区域内收敛的可能性。

因此,中国经济增长中存在的这种特定的东中西梯度式收敛值得我们结合其他因素继续分析。

三、索洛模型的收敛机制在中国的实证分析下面简述一下新古典模型的经济收敛机制,假定某一地区i的产出水平为Yi,由劳动投入量(以一定技术水平A折算)ALi和资本存量投入量Ki决定。