中学语文教材文言文注释分析

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:3

人教版高中必修教材通假字、古今字注释刍议作者:陆宗成来源:《语文教学与研究(教研天地)》2022年第06期人教版高中语文必修教材共5册。

这套教材相对于其他教材而言,编写水平高,十分利于教学。

但是正如白璧微瑕一样,这套教材也有美中不足之處。

笔者在教学中发现,该教材的编者在处理通假字、古今字时,存在“不作注”“只作注,但未指明通假字或古今字”“不明通假字,造成注释错误”三种不足。

此外,注释术语“通”“同”使用混乱。

现不揣浅陋,特择数例试作分析,望广大同仁和编者不吝指正。

一、对某些通假字、古今字漏注清代文字学家朱骏声在《说文通训定声·自叙》中说:“不知假借,不可与读古书。

”清代训诂名家段玉裁在《说文解字·注》中说:“凡读经传,不可不知古今字。

”通假字、古今字所在之处,字不一定生僻,往往一看即知,但如果照字面解释,很容易产生望文生义的错误。

所以,为避免产生望文生义的错误,教材的编者一般都会将教材中的通假字、古今字指出来,并作相应解释。

让人遗憾的是,人教版高中必修教材的编者,对教材中的个别通假字、古今字仍然漏注。

(一)对通假字漏注。

例如:1.以精铁铸成,员径八尺。

(必修4《张衡传》对“员”无注)教材对通假字“员”漏注,结果造成理解困难。

《说文解字》:“员,物数也。

”徐锴注曰:“古以贝为货,故数之。

”《说文解字注》:“员,物数也。

本为物数,引伸为人数。

”不管是将“员”注为“物数”,还是“人数”,在“员径八尺”此语境中,都生硬谬误,殊不可解。

其实,“员”是“圆”的通假字。

“员”和“圆”都属云母,仙韵,同音通假。

“员”通“圆”,见于古籍。

如《孟子·离娄上》:“规矩,方员之至也。

”又如《徐霞客游记》:“其穴竖而起,亦员如井。

”所以,宜将“员”注作:通“圆”。

(二)对古今字漏注。

例如:1.谨使臣良奉白璧一双,再拜献大王足下。

(必修1《鸿门宴》对“奉”无注)《说文解字》:“奉,承也。

”《说文解字注》:“奉,承也。

《与朱元思书》注释商补作者:刘丽芳来源:《语文教学之友》2019年第10期关键词:《与朱元思书》;注释;完善语言是发展的,现代汉语中除了少数基本词汇的意义与古代汉语相比变化不大外,其余一些词的含义多有程度不等的变化。

这就需要教师在进行文言文教学时要掌握一定的训诂方法,审慎鉴别古今词义的不同,避免误注误釋。

但目前中学语文教材中的文言文注释还存在一些问题,其质量有待进一步提高。

下面以人教版初语教材《与朱元思书》一文中的几个注释为例进行说明。

“急湍甚箭,猛浪若奔。

”教材注释解释“甚箭:甚于箭,比箭还快。

”似乎将“甚”理解成了快速、迅捷,但“甚”字并无此义。

况且将“甚箭”理解为“甚于箭”的话,那么“甚箭”就成了述补结构,与下句的述宾结构“若奔”就不相对应了,明显不符合骈文两两相对的要求。

吴均的《与朱元思书》是一篇著名的写景骈文,全文句式整齐,多为对偶句,读来朗朗上口,音韵和谐。

正因如此,可从骈文的句式入手来探求“甚”的确切意义。

从“急湍甚箭,猛浪若奔”一句可看出,“急湍”与“猛浪”为偏正结构的短语,“箭”与“奔”为名词(“奔”是奔马),它们都两两相对,构成同义对文。

根据汉语同义对文的特点,可以推断“甚”与“若”的意思应该一样,即“甚”应为好像、如同的意思。

此处有著名语言学家徐仁甫的《广释词》为证:“甚犹‘如’,内动词。

吴均《与柳恽相赠答》:‘岁去甚流烟,年来如转轴。

’‘甚’‘如’互文,知‘甚’犹‘如’也。

又:‘思君甚琼树,不见方离忧。

’谓思君如琼树。

”据此,教材中此处关于“甚”的注解应当纠正。

“蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

”句中关于“转”字的意思理解常使学生感到困惑。

教材是这样注解的:“转,通‘啭’,鸟叫声。

”这个注解固然尚可,但学生对其只能死记硬背,不能理解和掌握。

教师可以根据这两句结构上对文的特点,引导学生分析推出“转”字的意思。

请看表动物的“蝉”“猿”相对,表数词的“千”“百”相对,“不穷”与“无绝”两个短语也构成对文,表示“没有停止”的意思,这样就不难发现“转”与“叫”也处在对文位置上,词义应该相同。

苏教版高中语文教材中文言文注释的问题

赵丽丽

【期刊名称】《作文教学研究》

【年(卷),期】2013(000)002

【摘要】文言文字、词的注释,体现一部教材的质量。

苏教版高中语文教材自2005年试用以来,已经过不断修改和校正,但在文言文注释方面仍有不够完善的地方,个别词条的释义有待推敲,个别词义当注而未注,吸收新研究成果不够,某些字词释义有前后抵牾情况等。

本文以苏教版高中语文教材为例,分析了其中很多有争议的问题,希望能为教材的进一步完善提供一些有益的参考。

【总页数】2页(P106-107)

【作者】赵丽丽

【作者单位】江苏省南京市第十四中学

【正文语种】中文

【中图分类】G633.3

【相关文献】

1.苏教版高一语文教材文言文注释的问题 [J], 张海洲;

2.现行中学语文教材文言文注释中的两个问题 [J], 陈淑萍

3.苏教版高一语文教材文言文注释的问题 [J], 张海洲

4.苏教版高中语文教材文言文注释商榷——以必修一为例 [J], 申艳

5.人教版高中语文教材中文言文注释问题探究——以《离骚》为例 [J], 温华近

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

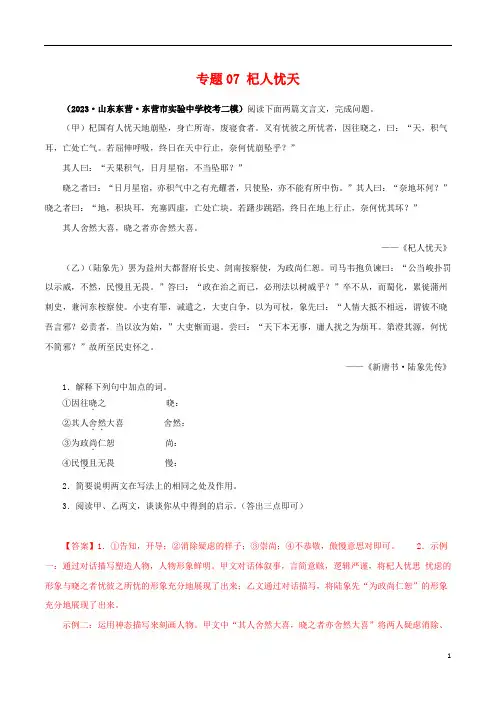

专题07 杞人忧天(2023·山东东营·东营市实验中学校考二模)阅读下面两篇文言文,完成问题。

(甲)杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

叉有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。

若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。

”其人曰:“奈地坏何?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。

若躇步跳蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

——《杞人忧天》(乙)(陆象先)罢为益州大都督府长史、剑南按察使,为政尚仁恕。

司马韦抱负谏曰:“公当峻扑罚以示威,不然,民慢且无畏。

”答曰:“政在治之而已,必刑法以树威乎?”卒不从,而蜀化,累徙蒲州刺史,兼河东桉察使。

小吏有罪,诫遣之,大吏白争,以为可杖,象先曰:“人情大抵不相远,谓彼不晓吾言邪?必责者,当以汝为始,”大吏惭而退。

尝曰:“天下本无事,庸人扰之为烦耳。

第澄其源,何忧不简邪?”故所至民吏怀之。

——《新唐书·陆象先传》1.解释下列句中加点的词。

①因往晓.之晓:②其人舍然..大喜舍然:③为政尚.仁恕尚:④民慢.且无畏慢:2.简要说明两文在写法上的相同之处及作用。

3.阅读甲、乙两文,谈谈你从中得到的启示。

(答出三点即可)【答案】1.①告知,开导;②消除疑虑的样子;③崇尚;④不恭敬,傲慢意思对即可。

2.示例一:通过对话描写塑造人物,人物形象鲜明。

甲文对话体叙事,言简意赅,逻辑严谨,将杞人忧思忧虑的形象与晓之者忧彼之所忧的形象充分地展现了出来;乙文通过对话描写,将陆象先“为政尚仁恕”的形象充分地展现了出来。

示例二:运用神态描写来刻画人物。

甲文中“其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜”将两人疑虑消除、愿望实现后的喜悦之情充分地展现了出来;乙文中“大吏惭而退”等描写则把大吏惭愧而退的心理生动地表现了出来,惟妙惟肖,跃然纸上。

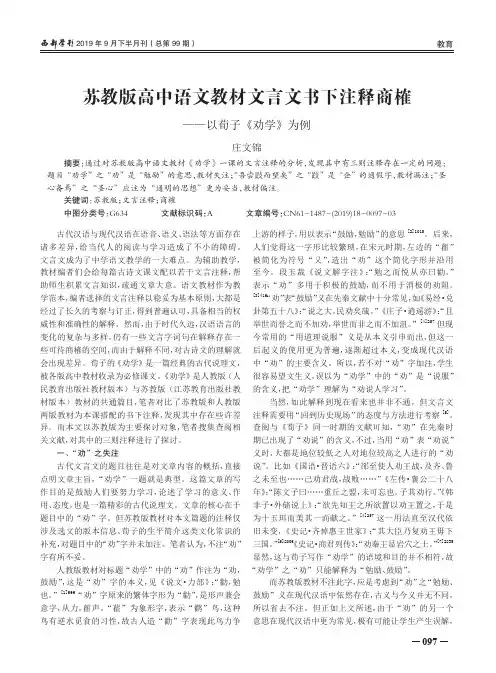

苏教版高中语文教材文言文书下注释商榷——以荀子《劝学》为例庄文锦摘要:通过对苏教版高中语文教材《劝学》一课的文言注释的分析,发现其中有三则注释存在一定的问题:题目“劝学”之“劝”是“勉励”的意思,教材失注;“吾尝跂而望矣”之“跂”是“企”的通假字,教材漏注;“圣心备焉”之“圣心”应注为“通明的思想”更为妥当,教材偏注。

关键词:苏教版;文言注释;商榷中图分类号:G634 文献标识码:A 文章编号:CN61-1487-(2019)18-0097-03古代汉语与现代汉语在语音、语义、语法等方面存在诸多差异,给当代人的阅读与学习造成了不小的障碍。

文言文成为了中学语文教学的一大难点。

为辅助教学,教材编者们会给每篇古诗文课文配以若干文言注释,帮助师生积累文言知识,疏通文章大意。

语文教材作为教学范本,编者选择的文言注释以稳妥为基本原则,大都是经过了长久的考察与订正,得到普遍认可,具备相当的权威性和准确性的解释。

然而,由于时代久远,汉语语言的变化的复杂与多样,仍有一些文言字词句在解释存在一些可待商榷的空间,而由于解释不同,对古诗文的理解就会出现差异。

荀子的《劝学》是一篇经典的古代说理文,被各版高中教材收录为必修课文。

《劝学》是人教版(人民教育出版社教材版本)与苏教版(江苏教育出版社教材版本)教材的共通篇目,笔者对比了苏教版和人教版两版教材为本课搭配的书下注释,发现其中存在些许差异。

而本文以苏教版为主要探讨对象,笔者搜集查阅相关文献,对其中的三则注释进行了探讨。

一、“劝”之失注古代文言文的题目往往是对文章内容的概括,直接点明文章主旨,“劝学”一题就是典型。

这篇文章的写作目的是鼓励人们要努力学习,论述了学习的意义、作用、态度,也是一篇精彩的古代说理文。

文章的核心在于题目中的“劝”字。

但苏教版教材对本文篇题的注释仅涉及选文的版本信息、荀子的生平简介这类文化常识的补充,对题目中的“劝”字并未加注。

笔者认为,不注“劝”字有所不妥。

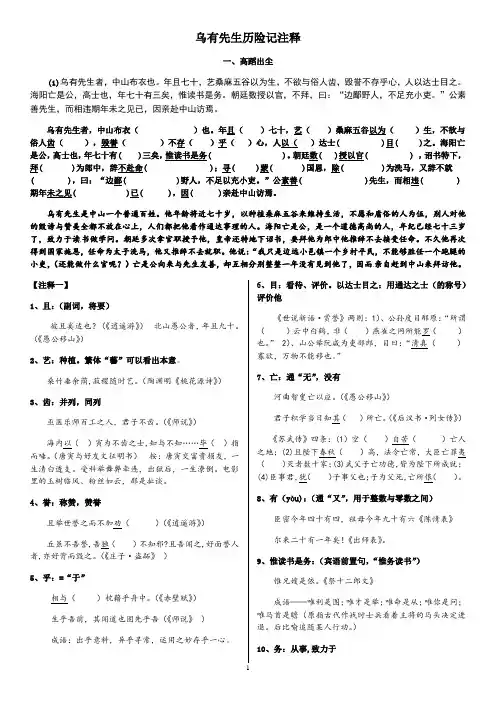

1乌有先生历险记注释一、高蹈出尘(1)乌有先生者,中山布衣也。

年且七十,艺桑麻五谷以为生,不欲与俗人齿,毁誉不存乎心,人以达士目之。

海阳亡是公,高士也,年七十有三矣,惟读书是务。

朝廷数授以官,不拜,曰:“边鄙野人,不足充小吏。

”公素善先生,而相违期年未之见已,因亲赴中山访焉。

乌有先生者,中山布衣( )也。

年且( )七十,艺( )桑麻五谷以为( )生,不欲与俗人齿( ),毁誉( )不存( )乎( )心,人以( )达士( )目( )之。

海阳亡是公,高士也,年七十有( )三矣,惟读书是务( )。

朝廷数( )授以官( ) ,诏书特下,拜( )为郎中,辞不赴命( );寻( )蒙( )国恩,除( )为洗马,又辞不就( ),曰:“边鄙( )野人,不足以充小吏。

”公素善( )先生,而相违( )期年未之见( )已( ),因( )亲赴中山访焉。

乌有先生是中山一个普通百姓。

他年龄将近七十岁,以种植桑麻五谷来维持生活,不愿和庸俗的人为伍,别人对他的毁谤与赞美全都不放在心上,人们都把他看作通达事理的人。

海阳亡是公,是一个道德高尚的人,年纪已经七十三岁了,致力于读书做学问。

朝廷多次拿官职授予他,皇帝还特地下诏书,要拜他为郎中他推辞不去接受任命。

不久他再次得到国家施恩,任命为太子洗马,他又推辞不去就职。

他说:“我只是边远小邑镇一个乡村平民,不能够胜任一个跑腿的小吏,(还能做什么官呢?)亡是公向来与先生友善,却互相分别整整一年没有见到他了,因而亲自赶到中山来拜访他。

【注释一】1、且:(副词,将要)彼且奚适也?(《逍遥游》) 北山愚公者,年且九十。

(《愚公移山》)2、艺:种植。

繁体“藝”可以看出本意。

桑竹垂余荫,菽稷随时艺。

(陶渊明《桃花源诗》) 3、齿:并列,同列巫医乐师百工之人,君子不齿。

(《师说》)海内以( )寅为不齿之士,知与不知……毕( )指而唾。

(唐寅与好友文征明书) 按:唐寅交富贵损友,一生清白透支。

受科举舞弊牵连,出狱后,一生潦倒。

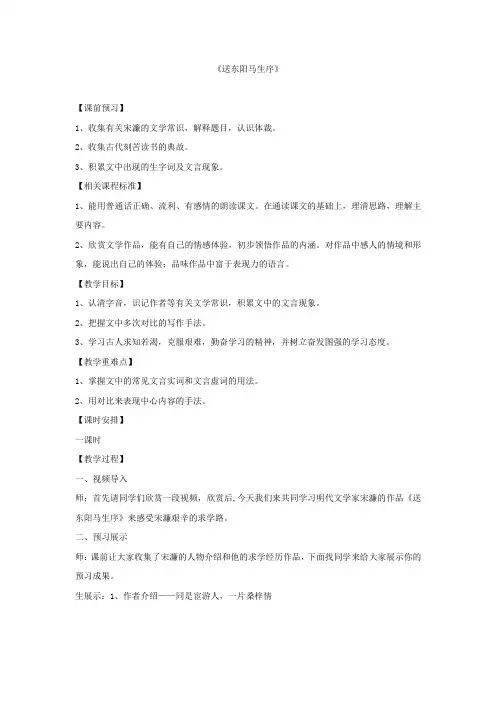

《送东阳马生序》【课前预习】1、收集有关宋濂的文学常识,解释题目,认识体裁。

2、收集古代刻苦读书的典故。

3、积累文中出现的生字词及文言现象。

【相关课程标准】1、能用普通话正确、流利、有感情的朗读课文。

在通读课文的基础上,理清思路,理解主要内容。

2、欣赏文学作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵。

对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。

【教学目标】1、认清字音,识记作者等有关文学常识,积累文中的文言现象。

2、把握文中多次对比的写作手法。

3、学习古人求知若渴,克服艰难,勤奋学习的精神,并树立奋发图强的学习态度。

【教学重难点】1、掌握文中的常见文言实词和文言虚词的用法。

2、用对比来表现中心内容的手法。

【课时安排】一课时【教学过程】一、视频导入师:首先请同学们欣赏一段视频,欣赏后,今天我们来共同学习明代文学家宋濂的作品《送东阳马生序》来感受宋濂艰辛的求学路。

二、预习展示师:课前让大家收集了宋濂的人物介绍和他的求学经历作品,下面找同学来给大家展示你的预习成果。

生展示:1、作者介绍——同是宦游人,一片桑梓情宋濂,字,号,著名文学家。

与并列为明初诗文三大家。

宋濂很受朱元璋器重,为明代“开国文臣之首”。

刘基赞许他为“当今文章第一”平生著作很多,有《宋学士文集》。

师:这位学生收集的资料言简意赅,重点突出,下面请在成果簿做一下重点标注并填空。

生展示:2、认识题目关于马生,马君则。

“生”是长辈对晚辈的称呼。

马君则是作者的同乡,在京城太学(太学是中国古代的大学。

学生经考试及格,任用为政府官吏。

)里读书。

洪武十一年(1378),即宋濂告老还乡的第二年,他应召入朝觐见明太祖朱元璋,正在太学读书的同乡晚辈马君则前去拜访他。

宋濂了解到马生是个“善学者”便写了这篇序文,介绍自己的学习经历和学习态度,勉励他珍惜太学的学习条件,刻苦学习,成为德才兼备的人。

关于东阳:浙江东阳县。

与作者算是同乡(同一个省)。

《语文》必修5文言文注释补正-中学语文论文《语文》必修5文言文注释补正黄宾主语文教科书文言课文的字词注释,不仅要内容正确,而且要表述精准。

但现行人教版高中《语文》文言课文的一些注释,有的语意含糊不明,有的外延过大或过小,有的表述内容有误。

还有一些处于词汇化阶段的古代短语,其意义与现代并不完全相同,应该拆分解释更为妥当。

因而,本文基于此,依照《普通高中课程标准实验教科书·语文(必修5)》(第二版)课文顺序摘录原注,然后订正。

1.尝从人事,皆口腹自役。

(第4课《归去来兮辞》)原注:[尝从人事]曾经出仕。

从,顺随。

人事,指做官。

按:“人事”释义不误,但这是引申义,与本义相距甚远,教科书应当尽量解释其义源,以利于学生关联理解。

“人事”本指人所用力、所做之事,人世之杂事。

《孟子·告子上》:“今夫麰麦,播种而耰之,其地同,树之时又同,浡然而生,至于日至之时,皆熟矣。

虽有不同,则地有肥硗、雨露之养、人事之不齐也。

”引申则指“人与人之事”“与人打交道之事”。

本文作者“归去”之后,就只是与土地、与自然打交道,而不用关心衙门之事(即“人事”)了。

那么,“从”即是“从事”,不是“顺随”,原注误。

2.或命巾车,或棹孤舟。

(第4课《归去来兮辞》)原注:[或命巾车]有时坐着有布篷的小车。

按:译文没有落实“命”字,大失旨趣。

原文写使唤、差遣巾车,自由随意,比“坐”字生动、活泼多了。

3.鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。

(第5课《滕王阁序》)原注:[鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。

]鹤、野鸭止息的水边平地和小洲,极尽岛屿曲折回环的景致;用桂木、木兰修筑的宫殿,(高低起伏)像冈峦的样子。

按:译文前半句句法不通,表意有误;后半句失却了原文的气势。

前半句,“岛屿之萦回”,意思是“岛屿(的岸线)曲折回环”,或者“岛屿曲折回环(的岸线)”。

原注增译“极尽……景致”,误会了描述的主体。

“穷”的主语应是“鹤、凫”,而不是“汀、渚”。

中学语文教学中的文言文古今异义词解析文言文是古代汉语的书面形式,也是古代文化的载体。

在中学语文教学中,文言文是不可或缺的一部分。

然而,文言文中的古今异义词却是一个难点,因为这些词语在不同的历史时期有着不同的含义和用法。

因此,对于学生来说,理解和掌握这些古今异义词是学习文言文的关键。

一、古今异义词的概念和分类古今异义词是指在古代汉语中使用的词语,而在现代汉语中其含义和用法已经发生了变化。

这些词语通常在古代文献中保留下来,但在现代的普通语言中已经不再使用或意义已经发生了变化。

根据不同的分类标准,古今异义词可以有不同的分类方式。

其中一种常见的分类方式是将古今异义词分为两种类型:一种是词义变化较大的词语,另一种是词义变化较小的词语。

二、古今异义词在中学文言文教学中的重要性文言文中的古今异义词是学生学习文言文的难点之一。

因为这些词语在不同的历史时期有着不同的含义和用法,学生需要花费大量的时间和精力去理解和掌握。

如果学生不能正确地理解和掌握这些古今异义词,那么他们将很难理解文言文的含义和表达方式,甚至会影响他们对文言文的阅读和写作能力。

因此,古今异义词在中学文言文教学中具有重要的作用。

三、如何解析文言文中的古今异义词解析文言文中的古今异义词需要采用一些特殊的方法和技巧。

首先,需要了解这些词语在不同历史时期的含义和用法,以便能够正确地理解文言文的含义和表达方式。

其次,需要将这些古今异义词与其他相关词语进行比较和分析,以便能够更好地理解和掌握它们。

最后,需要运用翻译技巧和方法将这些古今异义词翻译成现代汉语,以便更好地理解文言文的表达方式。

以“今日之日不如昔日也”为例,这句话中的“日”是一个古今异义词。

在古代汉语中,“日”通常指“一天”,而在现代汉语中,“日”通常指“时间”。

因此,这句话的含义是“现在的情况不如过去好”。

通过将这句话与其他相关词语进行比较和分析,我们可以发现“昔日”指的是过去的一天或一段时间,“今不如昔”指的是现在的情况不如过去的好。

中学语文中文言文句意的译释摘要笔者本着从认知文言句意入手学识文言精髓的方法论,浅谈一下学生如何对文言句意的译释。

关键词中学语文文言文句意译释在我多年的语文教学实践中,深感现代社会语言快速发展和变化之巨烈,对初中学生的影响,前卫的白话用语让为师者门目不暇接,这从而也引起我对文言文这一中华语粹在教学授业过程中重要意义的着重认识,结合学生们考试和平时学习情况的分析,本着从认知文言句意入手学识文言精髓的方法论,浅谈一下学生如何对文言句意的译释。

就一个句子而言,无论是文言文还是白话文,都有其内在的语言意韵和外在的语境扩展,对于文言文来说,理解一个句子的语意并将一个文言句子准确的翻译,显得尤为重要,它是深入理解句章深刻含义重要基础。

那么,要准确理解一个文言文句子的语言意义,仅仅掌握文言实词、文言虚词是不够的,还需要弄懂文言句子与现代汉语句子中的一些不同点,这主要是指四种文言句式、文言文中的几种固定的格式和一些特殊的语言现象。

一、文言句式:古代汉语中的句式特点绝大部分与现代汉语中的句式相同,但是下面这四种特殊的文言句式,在文言文中也比较常见,如果不弄清楚,是很难正确理解文言语句的意思的。

(一)判断句:由于文言文中没有专职的判断词,“是”在绝大部分语句中都是以指示代词的身份出现的。

因此,文言文中判断句往往用“者”、“也”来表示。

如“夫大国,难测也”,“陈胜者,阳城人也”。

这样的句子在翻译的时候,应去掉“者”、“也”,用“是”连接一个句子前后两部分,如“陈胜是阳城人”。

当然,文言文中也有一些词可临时充当判断词的,如“则、乃、为”等,比如“此则岳阳楼之大观也”。

(二)省略句。

省略句是古今汉语都有的现象,不过文言文的省略比现代汉语更常见,更为复杂。

在文言文中,常常根据上下文,省略一些成分,如主语、宾语、谓语;有时还可省略介词“于”和“以”等,这些省略的部分,在翻译的时候,应该吧它们补全,语言才连贯。

如;①林尽(于)水源,(渔人)便得一山。

中学语文教材文言文注释分析

摘要:文言文注释在中学语文教学中是重点和难点,注释的恰当与否对文言文教学有重要意义。

本文主要介绍文言文注释中经常遇到的各类问题,并分析产生这类问题的原因,目的是提升学生的文言文学习效率,为将来文言文教学提供更多的借鉴和指导。

关键词:中学语文;文言文注释;问题分析

我国古代典籍记录形式是文言文,虽然在“五四运动”以后开始普及白话文,但传承是文言文学习的重要原则,因而各类教学大纲还要去学生掌握文言文阅读能力。

所以从小学到高中文言文的阅读比重逐步较大,因而在现代教育中,让学生读懂和理解文言文是提升学生语文能力的重要目标。

1中学语文教材文言文注释中常见的问题

1.1注释术语使用不当,导致注释混淆:在探究注释不当问题时,需要介绍何为语义注释,其实语义注释严格上说是表述或者现实文言文词的概况义的句子或者局面含义注释,体现方式是古代汉语与现代汉语的严格对译形式。

语义注释相对应的是文意注释,主要涉及范围是陈述词句在文章中体现出的内在含义,主要是客观语义包含主观内容。

1.2注释缺乏准确性

1.2.1需要详细的地方注释趋向简单:部分注释的简单,让师生在教学和学习中产生误解,比如在学习《鸿门宴》这课时,有这样一句话“沛公左司马曹无伤使人言与项羽曰:沛公欲亡于关中”在课文下面有着明确的注释左司马,官名。

但是很多高中学生都质疑过左司马是什么级别的官级,后来学习中才逐步了解,其实左司马不是一般程度的官级,是掌管整个军中事物、执行军法、参与作战计划的一个重要官员。

相当于现在的参谋长级别,所以是具有极高地位的官级,处于这样重要位置人员成为内奸,刘邦回去后才会马上诛杀曹无伤。

如果课文在注释时能够详细的讲明情况,学生在理解课文时能更为深入的理解学习细节,更有助于学生体会课文主旨。

1.2.2无需注释的地方详细注释:在课文中一些比较简单的注释在文章中有过介绍,其实在后面就无需仔细说明。

例如在学习《鸿门宴》这课时,有这

样一句话“项伯乃夜驰之沛公军”,课文下面明确写明之,到的意思。

其实学生对这个“之”字很了解,由于在初一时学生就接触过这个字,并且这是文言文中经常运用的一个词汇,因而这类的注释就没有太大的实用性,并且重复学习也不利于培养学的自学能力。

1.3注释详略不当:注释缺失准确性是注释过程中比较常见的问题,由于注释过程中需要考虑方方面面因素,不但需要了解词汇的具体含义,更好结合实际情况,从上下文、具体语境角度考虑问题,目的是让文言文注释能够接近于文章本义。

从常识角度考虑,这种说法显然是不科学的,由于白色是不能倒影景物颜色,因而也就不存在倒影各类景物的。

其实详细解释应该是白色的急流回旋清波,在碧绿潭水内倒映各类景物的影子。

还有在《木兰诗》中,有“可汗大点兵”这句话,课文注释则写着皇上要大征兵。

其实在我国古代可汗是鲜卑和突厥等少数民族地域的最高统领,中原地域才称为黄帝,两者的地位相差不多,但是称谓还是有所不同。

并且在社会发展中其实严格上说汗是小的部落首领,有时候要听从于黄帝号令,比如清朝的准格尔葛尔丹可汗,就是臣属于大清朝,要每年向大清朝朝贡;鲜卑在游牧民族时也是用“汗”作为部落首领的称谓,但是在入住中原以后,却也改成“皇帝”,所以严格意义上黄帝与大汗不能等同。

2中学语文教材文言文注释问题产生之因

2.1教材编者意见不统一:为教材做编著需要有较强的综合能力,编著教材不但需要有较深的文字功底,更需要具有较广的知识层面,需要了解天文、地理、历史方方面面的知识,另外更要对训诂学、音韵学有深刻体会,最重要的一点需要遵循教材编著原则,一个注释是否能够完善与编著者的个人知识储备量有着密不可分的关系。

如果编著者对古今字、通假字和同源字概念不是很清晰,那么就会造成注释术语使用混乱的状况。

但是严格的区分这三方面,不是依靠查阅资料或者基础文字功底就能做到,需要长年累月的学习和积累,并且熟悉各类典籍和不同版本的释义,对比筛选中找到最合适的版本,不但需要贴近古义,更要便于学生理解,因而如何筛选、如果取舍是工作的关键所在。

为文言文编著是一项耗时耗力的工作,另外编著者也要有个人智慧。

因而做好教材文言文注释是一项较为繁琐和细致的学问,需要编著者学问广而且深。

另外教材选文注释主要功能是帮助学生理解课文内容,选择的文章都是根据教学大纲和课程标准详细筛选

出来的,因而注释要结合这两方面,形成课程互动依据,并且准确解读课文。

但是不同版本的课程标准阐述不是十分统一,并且对于文言文注释方面有些学者认为应该多注释,辅助学理解。

但是有的学者认为应该点到为止,发挥学生的自主学习能力,这些意见多少会出现不一致。

2.2未考虑教学实际:文言文注释方面难易、繁简等都需要考虑学生学习文言文的实际情况还有教师对文言文的接受程度。

文言文教学过程和注释过程需要详细探究教学实际需求,在探究中不能割裂探究需求,考虑学生的发展,在探究学生需求的前提下,教材注释也编写规则要有紧密联系。

其实注释主要是要写给教师或者学生看,若注释开展时不去充分考虑学生的基本需求,那么注释过程中就会出现很多当注不注的情况。

很多学者的观点是文言文注释不易太详尽,如果注释详尽,把文言文翻译都呈现给学生,那么学生自己探究方面就会减弱,平时学习中更依赖注释,不益培养学生的文言文素养。

3结束语

文言文注释研究方面,需要做到态度严谨,编制时要做到精益求精,教学中遵循实事求是的教学理念,不能不懂装懂,最终误人子弟。

另外相关的编撰部门要在编撰时多听取中学语文教师的想法和意见,让学生主动学习古代文学,积极探究我国灿烂文化发展史。

参考文献:

[1]张志磊,包偎丽.苏教版高中语文必修教材文言文注释校对及商榷[J].现代语文(学术综合版).2014(12):35-36.[2]林冰清,潘巧媚.高中语文教科书文言文注释比较分析———以人教版和华师版为例[J].现代语文(学术综合版).2013(06):41-43.

[3]张华娟.《兰亭集序》在中学语文教材中的编排变迁[J].课程.教材.教法.2010(02):41-43.。