稻纵卷叶螟的综合防治技术

- 格式:doc

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:1

3%甲氨基阿维菌素乳油防治稻纵卷叶螟试验药效报告一、引言稻纵卷叶螟是水稻的主要病虫害之一,其幼虫以水稻叶片为食,严重影响了水稻的生长发育,降低产量和品质。

针对该病虫害,已经研发了各种防治方法和药剂,其中3%甲氨基阿维菌素乳油是一种广泛应用于农业生产中的杀虫剂。

本试验旨在评估3%甲氨基阿维菌素乳油对稻纵卷叶螟的防治效果,为稻田病虫害的防治提供科学依据。

二、材料与方法1. 试验地点:本试验选择了三个有稻田病虫害发生的水稻田作为试验地点。

2. 试验品种:选取了适合当地生长条件的耐病水稻品种作为试验品种。

3. 试验设计:本试验采用了随机区组设计,每个试验地点设置了3个处理组,每个处理组有3个重复。

处理组包括对照组、低浓度组和高浓度组。

4. 药剂处理:选用3%甲氨基阿维菌素乳油作为试验药剂,在低浓度组和高浓度组中进行稀释处理。

5. 药剂施用:在水稻生长期的不同阶段,采用喷雾的方式对不同处理组进行药剂施用。

6. 试验观测:在药剂施用后的24小时、48小时和72小时,对叶片中的稻纵卷叶螟数量进行观测和记录。

三、结果与分析经过试验观测和数据统计分析,得出以下结果:1. 对照组:未进行药剂处理的对照组中,稻纵卷叶螟数量呈逐渐增加趋势,说明了田间病虫害的发生。

2. 低浓度组:低浓度组的稻纵卷叶螟数量在药剂施用后的24小时、48小时和72小时均有所减少,但效果不明显。

3. 高浓度组:高浓度组的稻纵卷叶螟数量在药剂施用后的24小时、48小时和72小时明显减少,且效果随着时间的推移逐渐增强。

根据试验结果分析,3%甲氨基阿维菌素乳油对稻纵卷叶螟具有一定的防治效果,尤其是在高浓度处理组中,其防治效果显著,能够有效减少稻纵卷叶螟的数量。

四、结论与建议综合以上试验结果,可以得出以下结论:1. 3%甲氨基阿维菌素乳油对稻纵卷叶螟具有良好的防治效果,尤其在高浓度处理组中表现突出。

2. 在实际农田生产中,可以适量使用3%甲氨基阿维菌素乳油进行病虫害防治,但需注意使用方法和剂量,避免药剂残留对环境和人体造成危害。

水稻“两迁”害虫是指什么害虫,如何防

治?

水稻“两迁害虫”常在局部地区突然暴发成灾,给生产带来严重损失。

下面我们介绍一下水稻“两迁”害虫是指什么害虫,以及“两迁”害虫的防治方法。

一、水稻“两迁”害虫是指什么

水稻“两迁害虫”,是指稻纵卷叶螟与稻飞虱。

1、稻飞虱属于迁飞性害虫,前期以白背飞虱为主,后期以褐飞虱为主。

在湖北一般危害5代,以3-5代为主害代,6月底至7月初危害早稻,8月中旬开始危害小稻,9月中旬开始危害晚稻。

2、稻纵卷叶螟的幼虫在水稻分蘸期或孕穗、抽穗期取食嫩叶或剑叶,对产量造成影响。

剑叶受害对产量更有直接影响,造成千粒重降低,砒粒率增加。

二、稻纵卷叶螟的防治方法

防治稻纵卷叶螟,应在每百丛水稻有10-15个新卷叶尖时开始施药。

具体防治药剂可选用21%的“山瑞”,亩用量50-70ml;或5%的“锐劲特”,亩用量30-40ml;或48%的乐斯本,亩用量50-70ml,兑水45千克喷雾。

此外,也可用“特杀螟”、“螟虫快杀”等常规杀螟药或“杀螟杆菌”、“bt生绿杀虫剂”等生物菌剂防治。

三、稻飞虱的防治方法

一是应控制水稻后期追肥灌水,尽量做到浅水勤灌,适时晒田,降低田间湿度,防止水稻后期贪青徒长,恶化稻飞虱生存环境。

二是有条件可在稻田放养小鸭,以鸭治虫。

三是化学防治,应抢在稻飞虱大发生前,灌足田水,用“高效大功臣”或“纹虱净”或“绿亨杀杀死”等药对症杀虫剂重喷稻丛基部;水稻生育生期;

也可趁天晴田水落干时,亩用“敌敌畏”300-400ml制成毒土后,于中午气温较高时撒于稻丛基部,薰杀稻飞虱。

水稻害虫综合防治技术指导方案水稻主要害虫为稻飞虱、稻纵卷叶螟和水稻螟虫。

不同时期要针对不同的主要害虫进行防治。

水稻害虫的综合治理措施主要有:(1)明确当地水稻不同生育期的主要害虫;(2)创造不利于害虫滋生的环境,最大限度地利用自然的力量,减少化学农药的使用;(3)向稻田生态系引入生防物及其产物;(4)培育选用抗虫耐害的优质高产良种;(5)安全科学使用农药,推广应用高效、低毒、低残留农药品种。

(一)稻飞虱:稻飞虱是近年来连续严重爆发的水稻害虫,随着杂交稻面积的扩大以及稻飞虱的迁飞危害,防治需采用“狠治一代,控制二代”的策略,治秧田,保大田,治前期,保后期。

穗前治虫保苗,压低虫口基数,防后期上穗为害的防治策略。

1.农业防治措施:合理安排作物布局,重抓田间管理,消灭越冬虫源,适当提早栽培节令栽插,避开稻飞虱危害代的高峰期,水稻收获后及时翻耕晒垡;选育抗虫品种,合理密植,规范化栽培。

可采用旱育稀植、抛秧、水直播等方式改善田间小气候,使水稻提早分蘖,在稻飞虱混发高峰前水稻分蘖结束,从而可减轻危害;同时控制氮肥,增施磷肥、硅钙肥,巧施追肥,使水稻早生快发,加快分蘖,增加株体硬度以避开稻飞虱的趋嫩性而减轻其危害;通过合理灌溉,做到“浅水栽秧、寸水活棵、苗够晒田、深水孕穗、湿润灌浆”,促使水稻植株生长健壮,增强抗逆性。

2.生物防治措施:调控稻田块周围的小生态环境,在田埂上撒施可引诱稻飞虱天敌的有益杂草,增加天敌的数量,充分发挥天敌对稻飞虱的控害作用。

3.化学防治措施:撒种时稻谷用5%锐劲特悬浮剂加水拌种预防稻飞虱的发生。

大田防治,在水稻分蘖期加强测报及田间调查,监测稻飞虱的发生情况,在主害代的低龄若虫盛期,以1%灭虫清(阿维菌素)悬浮剂(40—50)ml/亩喷雾防治,在田间虫量达到百丛稻株虫口>1000头时开始选用吡虫啉、阿克泰、艾美乐、速灭威等药剂进行喷雾防治。

例如可用10%吡虫啉可湿性粉剂20g/亩兑水37.5kg喷雾。

稻纵卷叶螟的发生与防治摘要由于水稻种植面积逐年扩大和常年使用单一化学农药等原因,使稻纵卷叶螟的发生出现了一些新情况、新问题,导致水稻产量损失加重。

结合防治实践,探讨了稻纵卷叶螟的发生原因和防治措施,以指导稻纵卷叶螟的防治。

关键词稻纵卷叶螟;发生原因;防治措施近几年来,随着国家补贴扶持政策的实行,农业种植结构的调整,旱育秧、抛秧、直播等轻型栽培技术的推广,水稻种植面积逐年扩大[1]。

常年使用单一化学农药如杀虫双、杀虫单等沙蚕毒素类药剂和有机磷杀虫剂,使害虫产生了极高的抗性,用药量逐年提高,稻米农药残留超标;加上近几年气温变化异常、化学农药长期使用的影响等,导致上虞地区稻纵卷叶螟的发生出现了一些新情况、新问题,使水稻产量损失加重。

因此,分析稻纵卷叶螟的发生规律,找到解决问题的办法,对有效控制稻纵卷叶螟的发生,实行可持续治理,保护农田生态环境,实现环境与经济协调、可持续发展都有重要的现实意义。

1稻纵卷叶螟的发生原因1.1降雨频繁由于6月至7月上旬的防治适期连续降雨,无法按时施药,即使施药的田块,防治效果也较差。

降雨频繁十分有利于稻纵卷叶螟迁入,造成稻纵卷叶螟暴发。

1.2施氮量增加由于种植的杂交稻、单季稻需要较好的水肥条件和较高的栽插密度,故氮肥施用量和栽培密度增加,形成了弱光、高湿的农田小气候,对稻纵卷叶螟的繁衍极为有利。

在生产过程中,人们为了高产而不断增加肥料尤其是氮肥的施用量。

胡建章等[2]指出,过量施用氮肥,水稻叶片生长过旺,叶色偏绿,诱集稻纵卷叶螟成虫产卵;同时稻株内的氮和游离氨基酸含量增加,碳氮比下降,降低了稻株的抗虫性,又加快了害虫的生长发育,提高了幼虫的存活率和成虫产卵量,导致害虫种群数量迅速增长,使水稻受害程度加重。

1.3“籼改粳”的推广由于稻纵卷叶螟有趋绿的特性,而粳稻叶色浓绿,这为稻纵卷叶螟的产卵、繁殖、危害提供了十分有利的条件,造成稻纵卷叶螟的危害加重。

1.4害虫抗药性突增自20世纪70年代以来,杀虫双、杀虫单一直是防治稻纵卷叶螟的当家药剂,但由于普遍和连续使用,使稻纵卷叶螟的抗药性越来越强。

一、稻纵卷叶螟稻纵卷叶螟(以下简称卷叶虫),是水稻主要害虫之一。

每年发生面积早晚稻和中稻55-65万次,占种植面积的65-80%。

每年属中等偏重至大发生程度。

此虫属迁飞性害虫,春季由我国南方或南方以远迁往北方,冬季由北方迁往南方。

成虫依靠气流抬到空中,随着气流远距离迁移。

在南北气流交锋处,形成一个风面,带着下雨迫降下来的成虫就产卵繁殖。

通过放虫试验已证实。

1、卷叶虫的发生规律。

在广西桂北资源,一年可以发生七代,基本上每月可以完成一个世代。

随着气温升高,在26-28天可以完成一代。

F1代成虫在3月底至4月10日,虫量很少。

F2代成虫4月底至5月10日。

F3代成虫在5月底至6月10日,主害代,是早稻重点防治代,虫量最多的一代。

F4代在6月底至7月10日,主要发生在中稻和晚稻秧苗上。

F5代在7月底至8月10日,如果,第五代的虫量比第六代多,是晚稻的主害代,反之第六代为主害代。

F6代在8月底至9月10日。

F7代成虫在9月底至10月10日,产卵孵化出来幼虫,由于晚稻齐穗后叶片老化,不利幼虫卷苞取食。

同时北方气候转冷,迫使成虫往南方迁移。

2、防治对策与方法。

(1)要避免在水稻幼穗分化后偏施、重施氮肥,使叶色浓绿贪青,招致卷叶虫成虫产卵为害。

(2)在防治策略上,早稻主攻第三代。

掌握成虫高峰期,出现后7-10天,使用农药防治。

也就是1-3龄幼虫高峰期,效果最佳。

(3)中稻地区(主要高寒山区),种植中稻面积多。

及晚稻秧苗,主要防治第四代卷叶虫。

秧田面积少,又是过渡到晚稻上的桥梁田。

所以,防治秧苗上的卷叶虫很重要。

(4)防治晚稻上第五代和第六代。

是夺取晚稻丰收的最后一仗。

要看哪一代虫量多,达到防治指标的,就防治那一代卷叶虫。

(5)选择农药:A、每亩用甲胺磷三两。

B、每亩用氧化乐果二两。

C、每亩用杀虫双四两。

D、每亩用喹硫磷二两。

E、每亩用氯氰菊酯1-1.5两。

F、以上几种农药,可以选择一种,均要兑水60公斤喷雾。

二、稻飞虱稻飞虱是资源县水稻的主要害虫之一,早晚稻发生面积达50-60万亩(次),占种植面积的60-75%,每年属中等偏重至大发生程度。

楚州区稻纵卷叶螟发生特点及防治技术摘要:阐述了稻纵卷叶螟的形态特征、在楚州区的发生规律,并提出防治对策,以期指导楚州区稻纵卷叶螟的防治工作。

关键词:稻纵卷叶螟;形态特征;防治方法;江苏淮安;楚州区中图分类号:s435.112+.1文献标识码 : b文章编号:1007-5739(2009)20-0190-01稻纵卷叶螟俗称卷叶虫,属鳞翅目螟蛾科,是从外地随雨水迁入楚州区的一种常见迁飞性害虫,最近几年每年都有发生,随着东南亚地区推广生态防治技术,使得近几年楚州区发生频率有越来越高的趋势。

1形态特征1.1成虫体色为黄褐色,翅外缘为黑褐色,前翅中间有3条黑褐色横线,中间一条极短,呈波浪形(同显纹纵卷叶明显不同)。

体长7~9mm,翅展12~18mm,雄蛾体形小于雌蛾,停息时雄蛾尾巴翘起,雌蛾平直。

1.2卵椭圆形,长约1mm,宽0.5mm,扁平,中间稍隆起,初产近透明,类似小水滴,后转为乳白色,再转为淡黄色,要孵化时为黄褐色,头部呈现明显的黑褐色。

卵分4级,历期正常4~5d。

卵块很小,一般肉眼要认真寻找才行。

1.3幼虫一般分为5龄,少数6龄,初孵为蚁螟,1~2龄体色为黄绿色,头为黑褐色,4龄转为绿色,5龄为黄绿色,老熟后为桔红色。

对龄期最重要的区分方法为看体长大小,1龄2mm以下,2龄3mm左右,3龄为6mm左右,4龄接近1cm,5龄则超过15mm,老熟后体形缩小。

幼虫历期14~23d,温度高时历期短,一般每个龄期3~5d。

2发生规律2.1发生世代稻纵卷叶螟在江苏为害为4~5代,楚州区为害一般为3代,分别为6月下旬至7月中旬的四(2)代,7月下旬至8月中旬的五(3)代,8月下旬至9月下旬的六(4)代,以五(3)代为害较重,峰次较多,六(4)代进入21世纪来为害也越来越重。

2.2生活习性成虫羽化盛期在晚上8时左右,午夜进入高峰,羽化后1~2d交配,产卵前期3~6d,4代较长,达11d以上,迁飞虫源基本无产卵前期,迁入即产卵,产卵时间一般为上半夜居多。

安徽农学通报,Anhui Agri.Sei.Bul1.2010,16(3) 119 南通地区稻纵卷叶螟暴发成灾特点及防治技术 顾 红 (南通市通州区市植保站,江苏南通226300)

摘要:近几年南通地区稻纵卷叶螟主要发生特点是二代迁入期早,三、四代发生数量大,某些高温低湿年份也能造 成害虫异常重发。抓住关键时期开展防治,提高科学施药水平,可以取得预期防治效果。 关键词:稻纵卷叶螟;发生特点;防治技术 中图分类号¥435.112 .1 文献标识码A 文章编号1007—7731(2010)03—119—01

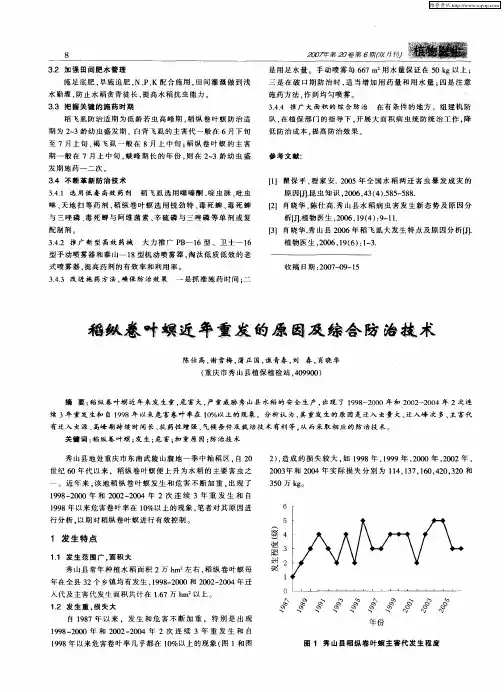

2006~2008年稻纵卷叶螟三、四代在南通地区连续 大发生,经大力防治,大面积水稻为害损失基本控制在允 许水平以下,白叶率平均为2%左右。但仍有少部分田块 的白叶率达30%~40%,未用药田块白叶率100%,产量 损失高达3成。 1稻纵卷叶螟近年暴发成灾的特点 1.1二代迁入期特早2002年前二代迁入峰期一般都 在7月10 Et以后,2002年后大部分年份迁入期在7月5 13之前,而2008年更是提前到6月21 Et,比早发的2007 年还早7d,为1990年以来最早的年份。2007、2008两年 二代卵孵峰分别提前到7月5 13、6月29 Et,而1991年以 来其他年份一般都在7月15 13以后(见图1)。 35 30 —25 20 詈15 10 5 0 1995 l996 1997 1998 l9g9 2000 2o01 2o02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 图1历年二代纵卷叶螟迁入峰期比较 注:历年二代纵卷叶螟迁入峰期(6月20日为0) 1.2三、四代蛾卵量发生数量特大 主害代三代的峰日 卵量2003年以来6年中有4年超过百丛500粒,1年接近 500粒,而1991—2002年的12a中,只有1a超过500粒, 其他年份一般都在100粒以下(见图2)。2003年以来三 代大发生频率高达83.33%,而1991—2003年间仅为 16.67%。四代纵卷叶螟2003年以来有4年达偏重以上 发生,其中有3年大发生;1981—2002年22间只有1982、 1988年偏重以上,其他年份均为轻至偏轻发生。2008年 三代稻纵卷叶螟于7月中旬末田间蛾量迅速上升,7月21 日蛾量急增,7月23日出现第一个发蛾高峰,当日每 667m 有蛾2110头,一直延续到7月底,7月26日出现产 卵高峰,当日百穴有卵845粒,同日普查百穴有卵666~ 2697粒,平均1505.4粒,卵量列1990年以来的第一位。 四代稻纵卷叶螟8月25日卵量急剧上升,8月27日出现 产卵高峰,当日百穴有卵630粒,至8月29日止,系统田 百穴有卵1260粒,普查田百穴有卵320~2060粒,平均 1070.2粒。 1,500 1000 誉500

安徽农学通报,Anhui A .Sci.Bul1.2006,12(5):201—202 南通地区稻纵卷叶螟暴发 成灾特点及防治技术

王述明 陈小兵 (1通州市兴仁镇农技站,江苏通州226300;2 张夕林

江苏通州植保站,江苏通州226371)

201

摘要:调查总结了2003—2004年南通地区稻纵卷叶螟暴发的五个特点,分析其暴发的主客原因,提出四个防治要 点。 关键词:稻纵卷叶螟:暴发;防治技术 中图分类号¥435.1 文献标识码B 文章编号1007—7731(2006)05—201—02

稻纵卷叶螟是南通地区水稻上常发性主要害虫, 2003—2004年稻纵卷叶螟三、四代连续大发生,蛾量之多, 卵、虫量之高,范围之大,危害之重是前所未有的。据统 计,全市3万多hm 水稻,三、四代防治面积14.6万hm 。 经大力防治,大面积水稻危害损失基本控制在允许水平以 下,白叶率平均为2%左右。有少部分田块的白叶率在 30%一40%。未用药田块白叶率100%,产量损失高达3 成,严重影响了水稻的高产优质和增产增收。 1稻纵卷叶螟发生危害特点 1.1发生范围广。受害面积大。防治不及时的田块损失 严重 2003—2004年三、四代稻纵卷叶螟的发生范围遍及全 市各个稻区,发生面积为16.7×104hm ,发生面100%。8 月10日调查用药田块,白叶率为0.12%一12.15%,平均 3.47%;8月16日调查农科所及周围的三代稻纵卷叶螟为 害,适期用药的白叶率4.1%,防治不及时田块的白叶率 达25.13%,而不用药或用药不对路的田块的白叶率高达 60%一90%;9月下旬调查四代稻纵卷叶螟为害情况,适 期用药3次的田块,白叶率2%一4%,用药2次的白叶率 为10.5%一15.5%,用药不及时或用药不对路的白叶率为 20.5%一45.9%,不用药田块全田一片白,白叶率为80% 一100%,产量损失二成以上。 1.2二代迁入期特早。中等发生。残留量大 近年来,二代稻纵卷叶螟灯下5月下旬即始见,迁入 峰为6月下旬,高峰日虫量为6o一88头,为90年代以来 发生最早的年份,比常年早10—15d。6月下旬水稻处于 返青活棵期,稻田赶蛾发现较少,但稻田外水花生等杂草 上蛾量则较多。6月27日赶蛾,每66.7hm 杂草上有蛾 67500头。7月16日调查,大面积田块白叶率平均2%,早 栽田块白叶率达5%一10%。百穴残虫均在50头以上。 1.3三、四代发生期提前,蛾卵峰频发、期长。数量特大 三代稻纵卷叶螟虫源由本地上代繁殖与外来迁飞虫 源叠加组成。三代稻纵卷叶螟于7月中旬末田间蛾量迅 速上升。7月21日蛾量急增,7月23日出现第一个发蛾 高峰,当日有蛾31650头/hm ,一直延续到7月底。7月 26日出现产卵高峰,当日百穴有卵845粒,同日普查百穴 有卵666—2697粒,平均1505.4粒,卵量列1990年以来的 第一位。四代稻纵卷叶螟自8月15日后蛾量激剧上升,8 月19日出现第一发蛾高峰,峰日蛾量为1875—3037头;8 月26日为第二发蛾高峰,峰日蛾量3407.5—7210头,蛾 量超过大发生的2002年;8月31日为第三发蛾高峰,峰日 蛾量达2990头。8月21—22日,百穴有卵115.6—246.7 粒,8月25日卵量急剧上升,8月27日出现产卵高峰,当 日百穴有卵630粒,至8月29日止,系统田百穴有卵1260 粒,普查田百穴有卵320—2060粒,平均1070.2粒,高于 去年同期卵量。 1.4三代稻纵卷叶螟在高温条件下。仍表现“蛾多、卵多、 虫多”。对水稻危害严重 据有关资料介绍,稻纵卷叶螟的生长发育要求适温、 高湿。适宜温度为22—28℃,相对湿度在80%以上。长 期高温干旱,即使成虫发生很多,也不会造成严重危害。 历年资料显示本市三代稻纵卷叶螟发生期间,遇到35 ̄C 以上的高温天气时,一般表现为“蛾多、卵少、虫也少”。 但20o3年则表现异常。在7月15日至8月5日的22d 内,本市平均气温29.5 ̄C,比常年高1.6 ̄C,其中最高温度 超过35℃的高温日为lld,雨日为l1d,雨量89.5mm。在 这种特殊的高温气候条件下,应该不利于三代稻纵卷叶螟 的发生和为害。8月1日在金沙地区调查,因受高温引起 的干瘪卵和寄生卵很多,百穴的黑卵(包括寄生卵和干瘪 卵)200—1820粒,平均902粒,百穴有效卵100—1000粒, 平均412.4粒,百穴有虫0—420头,平均84头,其中有效 卵及虫占总卵、虫量的35.47%,但三代稻纵卷叶螟仍表 现出“蛾多、卵多、虫多、为害重”的特点。 1.5四代稻纵卷叶螟在本地滞留比例高。田间虫口密度 大 90年代以前,本地四代稻纵卷叶螟多为迁出型,一般 年份不需用药防治,也不会对水稻造成多大危害。随着抛

2008年大丰市稻纵卷叶螟大发生原因及综合防治技术摘要水稻是大丰市最主要的粮食作物,近几年来,稻纵卷叶螟已从次要害虫上升为主要害虫,成为水稻生长最难对付的害虫之一。

从该虫迁入期、迁入峰次、残留基数、气候条件等方面综合分析其重发原因,提出科学测报、科学施药、治前控后等切实可行的防治措施。

该项技术对指导苏北沿海地区稻纵卷叶螟的防治具有指导意义。

关键词稻纵卷叶螟;重发原因;综合防治;江苏大丰;2008年中图分类号 s435.112+.1 文献标识码b文章编号 1007-5739(2008)23-0145-02近年来,稻纵卷叶螟暴发频率高,危害重。

据统计,2001~2008年稻纵卷叶螟中等以上发生年份有2003年、2005~2008年,成为影响水稻安全生长最主要的害虫之一。

2007年稻纵卷叶螟迁入期早、迁入量大、危害期长,为历史罕见,通过准确测报、行政推动,及时部署落实各项防治措施,大力推广综合配套防治技术,及时有效地控制了稻纵卷叶螟的发生危害,确保水稻大灾之年获得丰产丰收。

据统计,共挽回产量损失2.08万吨,挽回产值3 744万元。

1发生概况(1)四(2)代。

发生期早,西部稻区中等偏轻发生;东部沿海、水旱交界地区偏重发生。

灯下6月22日始见,早于常年,6月22~23日、6月27日至7月5日、7月9~16日有3次迁入过程,全代累计诱蛾12头,高于前3年。

最终未治田虫量17头/百穴,卷叶率4.29%,防治田虫量0~15头/百穴,平均3.75头/百穴,卷叶率0.29%。

(2)五(3)代。

发生期偏早,迁入量多,直播田偏轻至中等发生,移栽田偏重至大发生。

迁入虫源与本地虫源混合发生。

佳多频振测报灯:7月17日始见,7月22日、28日灯下出现2次蛾峰,峰日蛾量分别为31头、24头,至8月10日累计蛾量达197头,高于前4年。

系统赶蛾:7月17日田间始见,7月22日、28日田间出现2次发蛾高峰,至8月10日累计蛾量56 406头/hm2。

水稻常见病虫害防治技术水稻是我国重要的粮食作物之一,但是由于生长季节长、适应性广、容易滋生病虫害等特点,使得水稻受到多种病虫害的威胁,严重影响着水稻生产的正常发展。

为此,我们应该积极采取有效的防治措施,保障水稻的生长发育和产量。

一、病害防治(一)稻瘟病发病特点:稻瘟病是水稻一种极为常见的病害,主要发生在水稻移栽后的40天左右。

发病初期呈现灰绿色,后来逐渐变为稻叶上的白色霉点,霉点愈来愈大,相互连成片状,并向叶缘蔓延。

最后可导致叶片完全枯死。

防治方法:防治稻瘟病应采取综合防治措施,主要包括以下几点:1.选用抗病品种:选用抗病性强的水稻品种可以有效地抵御稻瘟病的危害,降低病害发生的风险。

2.合理施肥:充分施肥可以提高水稻的抗病能力,特别是增施有机肥可以促进土壤微生物的生长和繁殖,降低稻瘟病的发生率。

3.及时清除病害来源:病株及时清除可以有效减少病害传播,防止病害扩散。

4.化学防治:在病害高发期,可以采取化学防治方法进行防治,一般选用三唑酮或甲基托布津进行喷洒,但不能过度使用,防止产生药害。

(二)白叶枯病发病特点:白叶枯病是一种高温、高湿条件下水稻易受感染的病害。

发病初期,水稻叶面有白色粉末状斑点,随着病程的推进,叶片渐渐变黄,形成大片坏死,最终叶片脱落。

1.搭建遮阳棚:高温、高湿条件下易使水稻感染白叶枯病,适当搭建遮阳棚可以降低气温、湿度,减少病害的发生。

3.药剂防治:在发病初期可以采用20%多菌灵可湿性粉剂进行防治,工作液浓度为400倍左右,每隔7-10天进行一次喷洒。

发病特点:纹枯病是一种常见的水稻病害,主要发生在生育期后期。

发病初期,叶片表面有灰色细长的纵条状斑点,随着病程的继续,病斑逐渐变大、变形,形成不规则的褐色干枯斑片。

防治方法:防治纹枯病的方法主要包括以下方面:1.选用先进品种:选用耐病、抗病性强的水稻品种是防治纹枯病的首要措施。

2.积极除去鼠害:鼠类是纹枯病的主要传播媒介,应该加强田间鼠害的防治。

稻纵卷叶螟的综合防治技术

稻纵卷叶螟属鳞翅目螟蛾科,是东南亚和东北亚危害水稻的一种迁飞性害虫。我国除新

疆和宁夏分布情况不明外,其他各省、自治区均有发生。此虫20世纪60年代前仅在局部地

区偶发危害,其后发生面积和危害程度逐年增加和加重;20世纪70年代以来,在全国主要

稻区大发生的频率明显增加。尤其是在2003—2004年,在江苏、安徽、浙江、上海、湖北、

重庆等地连续大发生。数量之大、危害周期之长、波及范围之广,乃历史罕见,严重危害水

稻生产。在自然条件下,其寄主除水稻外,很难发现取食完成其世代的其他植物。以幼虫吐

丝纵卷叶尖为害。为害时幼虫躲在苞内取食上表皮和绿色叶肉组织,形成白色条斑,受害重

的稻田一片枯白,严重影响水稻产量。

1形态特征 稻纵卷叶螟的成虫体长7~9mm,翅展12~18mm,黄褐色。前、后翅外缘有黑

褐色宽边。前翅前缘暗褐色,有3条黑褐色横线,中横线短,不伸达后缘;后翅黑褐色横线2

条。雄蛾体较小,前翅前缘中央有1黑色毛簇组成的眼状纹;前足跗节基部有1丛黑毛;停息

时,尾部常向上翘起。雌蛾体较大,停息时尾部平直。卵近椭圆形。长约1mm,宽0.5mm.扁平,

中央稍隆起,卵壳表面有网状纹。初产时乳白色孵化前为淡黄褐色。被寄生的卵呈黑褐色。

2龄幼虫啃食叶肉留皮,呈白色短条状,吐丝纵卷叶尖1.5~5厘米。3龄幼虫啃食叶肉呈白

斑状,纵卷叶片虫苞长10~15厘米。4龄以上幼虫暴食叶片,食肉留皮。1头幼虫可食稻叶6~

10片。老熟幼虫在稻丛下部枯叶鞘内、枯黄叶片稻丛之间、老虫苞里、新鲜叶片和田边杂草

丛间叠苞结茧化蛹,或在土隙缝中化蛹。显纹纵卷叶螟在穗期还能群集钻蛀茎秆,造成枯孕

穗和白穗。

2生活习性 稻纵卷叶螟成虫昼伏夜出,白天多隐藏在植株丛中,一遇惊动,即做短距

离飞翔。有趋光性。栖息趋荫蔽性,产卵趋嫩性。适温高湿情况产卵量大。幼虫孵化后在叶

或茎秆上爬行,钻入心叶、叶鞘内或在叶面上取食叶肉,后吐丝将叶的两边纵折成苞,在内

取食为害,幼虫老熟后在稻基部黄叶及无效分蘖上结茧化蛹。喜欢吸食植物的花蜜和蚜虫的

蜜露补充营养。水稻受稻纵卷叶螟危害后,叶片造成白色,严重影响光合作用。引起水稻减

产,一般减产15%左右,严重地区减产50%以上。稻纵卷叶螟发生程度受迁入虫源数量、迁

入后气候条件、水稻品种及长势等因素影响。一般阴雨、寡照、高湿有利于该病发生.干旱、

高温对其发育不利。糯稻重于粳稻,粳稻重于籼稻,叶色深绿宽软比叶色浅淡挺直的品种重,

成虫喜欢栖息在生长茂密的稻田,在生长嫩绿的稻苗上产卵(一般为散产,大发生时几粒连

在一起,多产于叶上部、叶背),幼虫取食分蘖期至孕穗期的稻株存活率高,有利于发育。

3发生条件 一是气候。气温在22—28℃。相对湿度达80%以上,有利于稻纵卷叶螟卵巢

发育、交尾产卵、卵的孵化以及幼虫成活、结苞;温度高于30℃或低于20℃,或相对湿度低

于70%,均不利于发育。二是食料。凡早、中、晚稻混栽地区,种植的品种复杂,田间水稻

生育期不一。为各代稻纵卷叶螟提供了丰富的食料,其繁殖率和成活率相应提高,发生量大。

不同品种及同一品种不同的生育阶段,稻纵卷叶螟的危害程度有一定差异。一般叶质软、叶

片宽的品种受害较重;在成虫盛发期和幼虫危害期,正处在分蘖期或孕穗期的水稻受害较重。

三是天敌因素。绒茧蜂、稻螟赤眼蜂、蜻蜓、青蛙、蜘蛛、隐翅虫等可捕食稻纵卷叶螟的蛹、

卵、幼虫、成虫,这些天敌对稻纵卷叶螟的虫口数量都有一定的抑制作用。但由于目前大量

使用化学农药,杀死了较多数量和种类的天敌,使天敌自然控制作用下降。也是造成稻纵卷

叶螟危害猖獗的重要因素。四是栽培因素。水稻分蘖至孕育期,特别是氮肥施用过多,稻叶嫩

绿,郁蔽度大,灌水深的田块,发生尤重。