稻纵卷叶螟幼虫龄期的区别表

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:1

稻纵卷叶螟的发生与防治稻纵卷叶螟(Cnaphalocrocis medinalis)是稻田中一种重要的害虫,对稻作生产造成了严重的危害。

在中国的南方地区特别是稻区,稻纵卷叶螟被广泛分布,对稻株叶片进行蛀食危害,使稻株的光合作用减弱,导致稻株的生长发育受阻,从而影响产量和品质。

稻纵卷叶螟的生活史一般分为卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。

在南方稻区,稻纵卷叶螟一年发生2-3代,卵期约为4-6天,幼虫期约为12-14天,蛹期约为6-8天。

幼虫主要在稻叶上进行蛀食,通过对稻叶进行卷曲形成避免敌害和干扰气流的保护环境,使得幼虫更容易获得食物并防止捕食者的侵害。

稻纵卷叶螟的主要危害表现为稻叶被蛀食形成不同大小的斑点,严重时会出现叶尖弯曲、植株枯萎、穗小、抽穗延迟等症状。

特别是稻纵卷叶螟的幼虫在水稻穗上进行蛀食,不仅直接危害稻粒的发育,还会造成水稻的白粉病和赤霉病的发生。

针对稻纵卷叶螟的防治可以采取综合防治措施,包括合理的田间管理、生物防治和化学防治。

在田间管理方面,可以采用合理的种植密度,增强稻株的竞争能力,减少病虫害的发生。

及时深耕、整地和及时收割退田,清除田间杂草和稻草等,减少害虫栖息地。

生物防治是利用天敌、寄生蜂和捕食性昆虫等天然敌害因子来控制稻纵卷叶螟的繁殖和发生。

可以引入稻纵卷叶螟的天敌多眼眉寄蝇、胸斑蜡蝉和蚜茧蜂等,进行天敌增殖。

化学防治是最常用的稻纵卷叶螟防治方法,能够快速有效地控制害虫数量。

常用的化学农药有溴氰菊酯、氯氰菊酯和噻虫嗪等,对稻纵卷叶螟有较好的防治效果。

但是在使用化学农药时要注意使用剂量和使用时机,避免对环境和农田生态造成污染。

稻纵卷叶螟是一种对稻作生产造成严重危害的害虫,应采取综合的防治措施来控制其发生。

合理的田间管理、生物防治和化学防治相结合,可以有效地减少稻纵卷叶螟的危害程度,保障稻作的正常生长发育和产量。

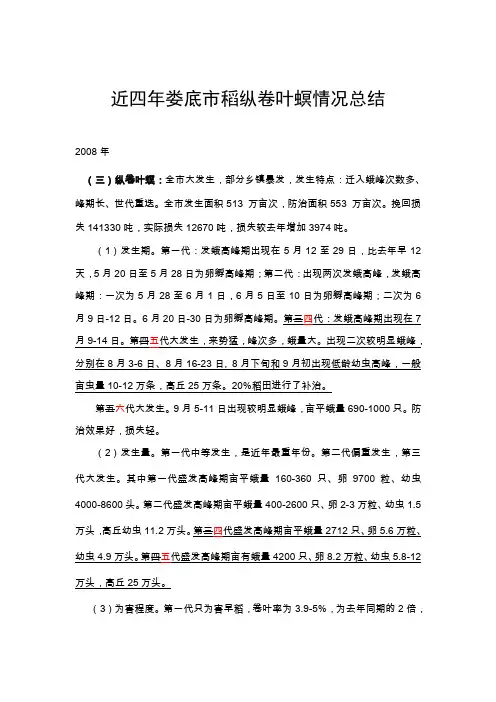

近四年娄底市稻纵卷叶螟情况总结2008年(三)纵卷叶螟:全市大发生,部分乡镇暴发,发生特点:迁入蛾峰次数多、峰期长、世代重迭。

全市发生面积513 万亩次,防治面积553 万亩次。

挽回损失141330吨,实际损失12670吨,损失较去年增加3974吨。

(1)发生期。

第一代:发蛾高峰期出现在5月12至29日,比去年早12天,5月20日至5月28日为卵孵高峰期;第二代:出现两次发蛾高峰,发蛾高峰期:一次为5月28至6月1日,6月5日至10日为卵孵高峰期;二次为6月9日-12日。

6月20日-30日为卵孵高峰期。

第三四代:发蛾高峰期出现在7月9-14日。

第四五代大发生,来势猛,峰次多,蛾量大。

出现二次较明显蛾峰,分别在8月3-6日、8月16-23日, 8月下旬和9月初出现低龄幼虫高峰,一般亩虫量10-12万条,高丘25万条。

20%稻田进行了补治。

第五六代大发生。

9月5-11日出现较明显蛾峰,亩平蛾量690-1000只。

防治效果好,损失轻。

(2)发生量。

第一代中等发生,是近年最重年份。

第二代偏重发生,第三代大发生。

其中第一代盛发高峰期亩平蛾量160-360只、卵9700粒、幼虫4000-8600头。

第二代盛发高峰期亩平蛾量400-2600只、卵2-3万粒、幼虫1.5万头,高丘幼虫11.2万头。

第三四代盛发高峰期亩平蛾量2712只、卵5.6万粒、幼虫4.9万头。

第四五代盛发高峰期亩有蛾量4200只、卵8.2万粒、幼虫5.8-12万头,高丘25万头。

(3)为害程度。

第一代只为害早稻,卷叶率为3.9-5%,为去年同期的2倍,高丘15%。

第二代早稻、中稻平均卷叶率分别为3%、3%。

第三四主要为害迟熟早稻、中稻,平均卷叶率分别为1.1%、5.8%。

第四五代主要为害中稻,晚稻。

平均卷叶率分别为8.4%、4.8%。

第五代主要为害晚稻平均卷叶率为2.8% 纵卷叶螟迁入峰次多,发生复杂,6-9月因气候、桥梁田等因素影响,田间蛾、卵、幼虫长时并存,密度一直较大。

稻纵卷叶螟的生命周期是多长

稻纵卷叶螟每雌产卵量40~50粒,最多150粒秋季,成虫随季风回迁到南方进行繁殖,以幼虫和蛹越冬。

在山东可残留少量虫源,每年5—7月成虫从南方大量迁来成为主要虫源,在稻田内发生4—5代,常年各代幼虫为害盛期:一代6月上中旬;二代7月上中旬;三代8月上中旬;四代在9月上中旬;五代在10月中旬。

生产上1、5代虫量少,一般以2、3代发生为害重。

成虫白天在稻田里栖息,遇惊即飞起,但飞不远,夜晚活动、交配,把卵产在稻叶的正面或背面,单粒居多,少数2—3粒串生在一起,成虫有趋光性和趋向嫩绿稻田产卵的习性,喜欢吸食蚜虫分泌的蜜露和花蜜。

卵期3—6天,幼虫期15—26天,共5龄,一龄幼虫不结苞;二龄时爬至叶尖处,吐丝缀卷叶尖或近叶尖的叶缘,即“卷尖期”;三龄幼虫纵卷叶片,形成明显的束腰状虫苞,即“束叶期”;3龄后食量增加,虫苞膨大,进入4—5龄频繁转苞为害,被害虫苞呈枯白色,整个稻田白叶累累。

幼虫活泼,剥开虫苞查虫时,迅速向后退缩或翻落地面。

老熟幼虫多爬至稻丛基部,在无效分蘖的小叶或枯黄叶片上吐丝结成紧密的小苞,在苞内化蛹,蛹多在叶鞘处或位于株间或地表枯叶薄茧中。

蛹期5—8氏,雌蛾产卵前期3—12天,雌蛾寿命5—17天,雄蛾4—16天。

该虫喜温暖、高湿。

气温22一28℃,相对湿度高于80%利于成虫卵巢发育、交配、产卵和卵的孵化及初孵幼虫的。

水稻螟虫水稻螟虫是水稻主要的害虫之一,严重危害水稻的生长和产量。

在全球范围内,水稻螟虫的危害已成为重要的农业问题。

本文将介绍水稻螟虫的种类、生命周期、危害以及预防控制方法等内容。

一、水稻螟虫的种类水稻螟虫是一类以水稻为寄主的昆虫,主要包括稻纵卷叶螟、稻纵卷心螟和稻谷盗三种。

稻纵卷叶螟和稻纵卷心螟属于螟蛾科,成虫外形相似,但在翅膀上纹理和颜色上有所不同。

稻谷盗则属于稻小卷蛾科,是水稻产区常见的一种害虫。

二、水稻螟虫的生命周期水稻螟虫的生命周期分为幼虫期、蛹期和成虫期。

幼虫期是水稻螟虫的发育阶段,主要以破坏水稻叶片为食。

在幼虫期,它们会蜕皮多次,经过几个不同的龄期后才会变成蛹。

成虫期是水稻螟虫繁殖和传播的阶段,成虫通过飞翔将卵产在水稻植株上,再次开始一个新的生命周期。

三、水稻螟虫的危害水稻螟虫的危害主要体现在以下几个方面:1. 叶片损害:水稻螟虫在幼虫期主要以水稻叶片为食,会在叶片上咬出大片的窟窿,严重的话会导致叶片枯黄、凋萎。

2. 鞘膜螟危害:鞘膜螟是一种以幼嫩水稻茎鞘为食的害虫,会导致水稻鞘膜变黄、穿孔,严重的话会导致水稻植株生长不良。

3. 空心心螟危害:空心心螟是一种以水稻穗粒为食的害虫,会导致水稻穗粒成熟度降低,产量减少。

四、水稻螟虫的预防控制方法为了有效地防治水稻螟虫的危害,有以下几种预防控制方法:1. 生物防治:利用天敌对水稻螟虫进行防治是一种环保且有效的方法。

一些昆虫如蚂蚁、蜻蜓、寄生蜂等是水稻螟虫的天敌,可以在一定程度上减轻水稻螟虫的危害。

2. 防治剂的使用:化学防治是一种常用的方法。

使用合适的农药可以有效地控制水稻螟虫的数量。

然而,农药使用过量可能会对环境产生不良影响,因此在使用农药的时候要注意使用剂量和方法。

3. 种植抗虫品种:选择抗虫品种进行种植是一种有效的防治方法。

通过选育和选择适应性强、抗虫性好的水稻品种,可以降低水稻螟虫对作物的危害。

4. 田间管理:良好的田间管理能够有效地减少水稻螟虫的繁殖和传播。

稻纵卷叶螟的发生与防治稻纵卷叶螟(Cnaphalocrocis medinalis)是一种严重危害稻谷的害虫。

它主要危害水稻,严重影响稻谷产量和品质。

稻纵卷叶螟的幼虫寄生在水稻的叶片内,大量吸食叶片汁液,造成叶片卷曲和枯黄,严重的话还会导致水稻减产甚至死亡。

对稻纵卷叶螟的发生与防治是非常重要的。

本文将从稻纵卷叶螟的生活习性和发生规律出发,介绍其防治措施和方法,以期对农民朋友有所帮助。

稻纵卷叶螟主要通过卵、幼虫、蛹和成虫四个生长发育阶段来完成其生命周期。

卵期一般在5至7天,幼虫期约20天,成虫寿命约7天。

稻纵卷叶螟的卵在水稻叶片上产卵,卵呈黄色,并集中在叶片的背面。

每个卵团中一般有20-60粒卵,成熟的卵约0.5mm长。

卵经过5-7天孵化成幼虫,幼虫期共分为六龄幼虫。

幼虫期内,它们主要以叶片为食,不停地吸食叶片表皮细胞的液汁,其食量可达到其体重1500-2000倍。

蛹期一般在土中完成,需7-10天。

而成虫常在夜晚飞翔,由田间悄悄飞入座养,约能活动7-10天。

稻纵卷叶螟的发生规律主要受气候、天敌、宿主作物和栽培措施的影响。

气温和湿度是稻纵卷叶螟发生的重要因素。

春季气温上升和雨水增加,适宜稻纵卷叶螟的卵和幼虫孵化和发育。

气温高湿度大也有利于稻纵卷叶螟的发生,且有利于虫害的大量繁殖。

稻纵卷叶螟的天敌也对其发生起到一定的限制作用。

蜻蜓、蚜蝇、蚜虫都是稻纵卷叶螟的天敌,它们能有效地降低稻纵卷叶螟的数量。

宿主作物和栽培措施也会影响稻纵卷叶螟的发生。

在稻田中适当间作一些驱虫植物,如金鱼草、一串红、龙葵等,都可以起到一定程度的防治效果。

针对稻纵卷叶螟的发生规律和生活习性,可以采取一些防治措施和方法。

可采用物理防治,及时清理和销毁种植区周围的草木,尽量减少害虫的寄主环境。

可以进行化学防治,如使用农药进行喷洒或施放,进行全方位的喷雾以达到灭杀害虫的目的。

但是在使用农药时一定要注意按照正确的方法和用药量进行操作,以免对农作物和环境造成危害。

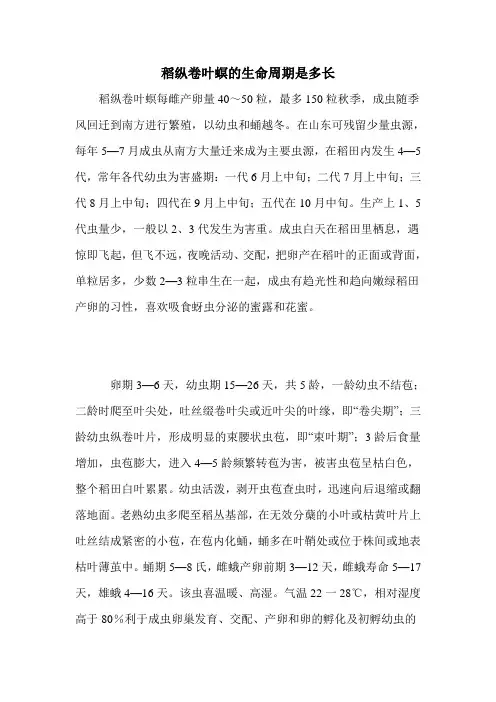

全国稻纵卷叶螟稻叶受害程度分类标准

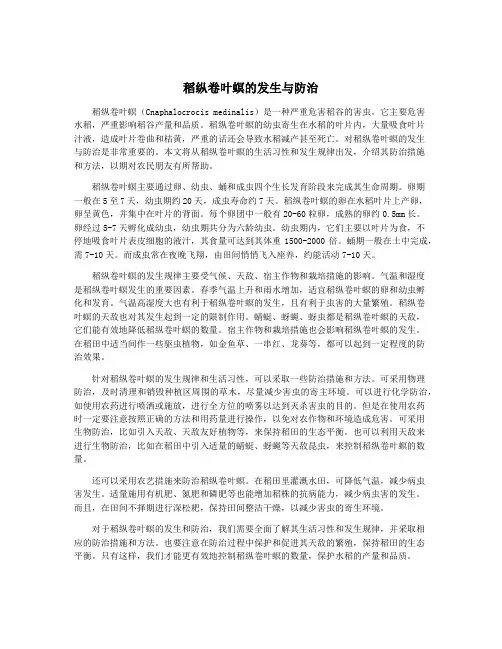

全国稻纵卷叶螟发生(危害)程度等级标准

全国稻飞虱、稻纵卷叶螟世代划分起止时间标准

全国稻飞虱发生程度分级标准

主要棉虫发生期(世代)划分

2、棉叶螨:

苗期:5/12—6/15

蕾花期:6/16—7/31 (蕾花期:8片真叶至开花盛期)

花铃期:8/1—8/31

3、棉蚜:

苗蚜:5/29—6/18

伏蚜:6/26—7/18

4、棉铃虫

第二代:6/1—30 第三代:7/1—25

第四代:7/26—8/28 第五代:8/26—10/5

湖南省植保植检站

一九九四年十一月

湖南省主要棉虫防治指标

1、红铃虫

第二代百株卵量40-60粒

第三代百株卵量60粒以上

2、棉铃虫

第二代百株累计卵量30粒以上

第三代百株累计卵量36-60粒

第四代百株累计卵量80-96粒

(1998年修订)

3、棉叶螨

苗期:有螨株率5%

蕾花期、花铃期:有螨株率20%

4、棉蚜

苗蚜卷叶株率10%

伏蚜卷叶株率30%,天敌不能控制危害时。

湖南省水稻主要虫害发生程度等级指标试行标准

湖南省主要水稻病虫防治指标试行标准。

稻纵卷叶螟稻纵卷叶螟简介英文名 Rice leaf folder异名俗称卷叶虫、白叶虫、刮叶虫、苞叶虫等。

学名Cnaphalocrocis medinalis Guenée。

分类鳞翅目,螟蛾科。

寄主水稻、麦类、粟、甘庶、稗草、马唐、游草等。

危害幼虫取食水稻叶片,影响水稻发育,降低千粒重,秕谷增加,一般减产10%~20%,严重达60%以上。

分布全国各稻区均有分布。

详细资料形态特征(1)成虫:稻纵卷叶螟的成虫是小型蛾子,体长8~9毫米,翅展18毫米。

翅黄褐色,前翅有3条黑褐色条斑,中间一条很短,翅外缘有1条黑褐色宽边。

雄蛾前翅前缘中央有1个突起的小黑点,黑点附近有暗褐色毛和黄褐色长毛。

后翅有2横带,外缘有灰黑色宽带。

身体背面黄褐色,腹面白色。

静止时前后翅斜展在背部两旁,雄蛾尾部举起。

(2)卵:卵扁平椭圆形,长1毫米,宽0.5毫米,初产时乳白色,卵壳表面有隆起网状纹。

孵化时淡黄色,眼点黑色,孵化后残留卵壳白色半透明。

被寄生的卵赭红至紫黑色。

卵散产在稻叶的正、背面和叶鞘上。

(3)幼虫:幼虫共5~6龄。

初孵进长1~2毫米,头黑色,体淡黄绿色。

2龄虫头淡黄褐色,两边各有1个黑点,体黄绿至绿色,前胸背板有两个黑点。

3龄体长5~6毫米,前胸背板有4个黑点,中、后胸背板各可见2个黑点。

4龄体长8~9毫米,前胸背板的黑点外侧两个变成括弧状,中后胸背面有8个小黑圈,前排6个后排2个,气门黑点状。

5龄体长14毫米左右,气门黑点明显增大。

老熟幼虫体长1 4~19毫米,头褐色,全体橘红色。

腹足跗钩39根左右,为单行三序缺环。

预蛹时体橙黄色,体节膨胀。

(4)蛹:蛹体长7~10毫米,圆筒形,尾部尖削,有8根臀棘。

初蛹体淡黄白色,渐变黄褐色,眼点红褐色褐色。

翅纹明显可见,各腹节背面的后缘隆起,近前缘有两根棘毛排成两纵行。

显纹纵卷叶螟,与稻纵卷叶螟相似,其主要区别是,成虫体较稻卷叶螟略小,前翅有3条灰黑色纹,横贯全翅,外缘灰褐色宽带两端内折成“]”形。

(精)稻纵卷叶螟世代划分及发生

稻纵卷叶螟世代划分及发生(危害)程度的确定

1、世代划分的起止日期如下:

世代划分的起点虫态为成虫。

以广东和广西南部的发生为基础,全年共分八个世代。

第一代 4月15曰以前

第二代 4月16日至5月20日

第三代 5月21日至6月20日

第四代 6月21日至7月20日

第五代 7月21日至8月20日

第六代 8月21日至9月20日

第七代 9月21日至10月31日

第八代 11月1日至12月10日

2、适用范围

为南海岸线以北大陆发生区,海南等地发生区可采用当地的习惯划分方法,但世代起止日期可参照本标准确定。

世代具体起止日期根据当年实际发生划定,但一般不宜超过标准日期5天以上。

3、幼虫发生级别的分类

表1 稻纵卷叶螟幼虫发生级别分类表万头/亩

4、稻叶受害程度级别的分类

表2 稻叶受害程度级别分类表百分比(%)

5、发生(危害)程度的确定

发生程度的确定以大田防治前普查的幼虫发生级别及其面占适生面积的比例为依据;危害程度的确定以大田防治后普查的稻叶受害程度级别及其面积占适生面积的比例为依据。

发生(危害)程度等级及其指标见表3

表3 发生(危害)程度等级。

水稻稻纵卷叶螟怎样识别和防治?稻纵卷叶螟属食叶性害虫,完全变态昆虫,从卵→幼虫→化蛹→成虫(蛾)为一个世代。

初孵幼虫一般先爬入水稻心叶或附近叶鞘或旧虫苞中,虫量大时亦可几头幼虫聚集在叶尖、叶片一侧边缘小虫苞,2龄幼虫则一般在叶尖或叶侧结小苞,3龄开始吐丝缀合叶片两边叶缘,将整段叶片向正面纵卷成苞,一般单叶成苞,少数可以将临近数片叶缀合成苞。

幼虫取食叶片上表皮与叶肉,仅留下白色下表皮及叶脉,虫苞上显现白斑。

危害严重时,田间虫苞累累,甚至植株枯死,一片枯白。

使水稻无法进行光合作用,造成空壳率增加,千粒重降低,对产量影响很大。

在防治上要综合考虑,在达到防治指标时才打药防治。

一方面,采取农业防治,合理施肥,防止偏施氮肥或施肥过迟。

结合稻田管理,在幼虫孵化期间烤田,或在化蛹盛期灌水,减轻受害程度。

第二,采用物理防治,安装频振式杀虫灯诱杀成虫、稻田养鸭、保护青蛙等都有较好的防治效果,可有效减少下代虫源。

第三,生物防治,具体方法是:每亩用杀螟杆菌、青虫菌等含活孢子量100亿/克的菌粉150~200克,对水60~75千克喷雾。

也可在产卵始盛期至高峰期分期分批释放赤眼蜂,每亩每次放3万~4万头,隔3天1次,连续3次。

第四,药剂防治:在分蘖期有效虫量40头/百丛、穗期20头/百丛以上即可防治,以幼虫盛孵期或2、3龄幼虫期高峰期为宜。

亩用5%氟虫腈胶悬剂20~30毫升,或用25%毒死蜱乳剂每亩70~80毫升,或用80%杀虫单粉剂35~40克,或用25%杀虫双水剂150~200毫升(蚕桑区可改用5%杀虫双颗粒剂1.5千克加湿润细土撒施)等。

上述喷雾每亩用水50~60千克,施药时田间保水1~2寸寸为非法定计量单位,1寸=3.3厘米。

,施药后6小时内遇大雨需补防一次。