解析几何的解题思路方法与策略

- 格式:doc

- 大小:3.81 MB

- 文档页数:36

高三平面解析几何复习的教学策略一、理清知识体系:在进行平面解析几何复习之前,首先要对整个知识体系进行理清,明确各个知识点之间的内在联系和逻辑框架。

可以通过查阅教材、总结笔记、参考书籍等方式,将所学的知识进行整理和分类,形成一个完整的知识体系框架。

在教学中,可以根据这个框架,有针对性地进行知识点的复习和练习,提高学生对知识的整体把握能力。

二、强化基础知识:平面解析几何复习首先要从基础开始,因此需要针对高三学生的基础知识进行复习和强化。

可以通过课堂讲解、练习、习题讲解等方式,对基础知识点进行详细讲解和巩固。

还可以结合实际生活中的例子和应用场景,使学生更好地理解和掌握基础知识。

三、注重思维能力的培养:平面解析几何需要学生具备良好的逻辑思维和空间想象能力。

在复习中要注重培养学生的思维能力。

可以通过启发式教学、问题引导等方式,培养学生的问题解决能力和创新思维。

还可以提供一些拓展性的题目和思考题,让学生能够更深入地思考和探索问题,提高他们的思维能力。

四、强化解题方法和技巧:平面解析几何的解题方法和技巧是学生复习的关键。

在进行复习时,要重点讲解和总结解题方法和技巧,帮助学生掌握解题的步骤和技巧。

可以通过实例讲解、习题讲解等方式,详细解释解题过程和思路,引导学生运用正确的方法和技巧解题。

还可以结合历年高考试题,分析解题方法和思路,让学生熟悉高考考点和命题方式。

五、加强练习和巩固:练习是巩固知识的重要方式,因此在复习中要加强练习和巩固。

可以通过布置大量的练习题,让学生进行反复练习和巩固。

可以根据难度和复习进度,逐步增加练习的难度和数量,提高学生解题的能力和水平。

在练习中要注重引导学生掌握解题的方法和技巧,培养他们独立解决问题的能力。

高三平面解析几何的复习教学策略主要包括理清知识体系、强化基础知识、注重思维能力的培养、强化解题方法和技巧以及加强练习和巩固。

通过这些策略的实施,可以帮助学生全面复习和掌握平面解析几何的知识,提高他们的解题能力和考试成绩。

空间解析几何.求解答过程谢谢.空间解析几何是一种数学和几何学结合的方法,主要用于解决三维空间中的几何问题,其中利用几何图形来分析和计算问题,并尝试为给定的几何形状和位置找出恰当的解决方案,从而在空间中进行解析。

以下是常用于空间解析几何的策略:首先要弄清楚问题的跨度,仔细观察图形,运用几何和数学原理来理清问题,并尝试提出解答。

借助图形,解决难题更为容易,因此,准确地推断几何图形的概念显空间解析几何是介绍几何相关问题的一种数学方法,主要用于解决几何问题,处理图形和空间结构。

在这种数学方法中,探讨和求解问题的基本方法是以坐标系方式反映和表示空间的物理状况、分析各元素之间的相互作用,从而推断出问题的解决方案。

下面就来分析解析几何的解决过程。

一、建立空间坐标系首先,要建立空间坐标系,建立三维坐标系,将空间中的每一个点和每一条线定义为三个坐标轴所确定的空间坐标位置。

这样可以使解析几何的空间操作变得容易,也可以将各种几何图像表示为相应的数字坐标。

二、确定问题并抽象表示其次,要确定问题,有参数地抽象表示出来。

几何的问题可以用相应的几何方程表示,其实就是一个建模表达,其形式如下:f(x,y,z)=0其中,x、y、z分别是坐标轴上的三个坐标变量,函数《f》可以是任何几何函数,表示问题的本质,0表示函数满足等于0的时候,其坐标就找到了问题的答案。

三、求解几何模型最后,要求解出几何模型,也就是要把几何学中的一切问题转化成一个可以求解的数学问题。

求解几何模型的方法可以有多种,例如直角坐标系方法,极坐标系方法,空间直线方程法,圆锥全等式法等。

求解过程不仅要考虑本身的几何问题,还要考虑几何模型的特性,最终获得准确的解决方案。

空间解析几何解决过程就是以上这三个步骤:建立空间坐标系,确定问题并抽象表示,最后求解几何模型。

这种方法能够容易地明确几何问题,并以节省时间、节约空间的方式高效求解几何问题。

高三平面解析几何复习的教学策略高三平面解析几何是数学课程中的重要内容之一,也是考试中常考的题型。

为了帮助学生复习和掌握这一部分知识,教师需要制定相应的教学策略。

本文将从教学内容、教学方法和复习计划三个方面来介绍高三平面解析几何复习的教学策略。

一、教学内容在高三平面解析几何的复习中,教师需要重点复习以下内容:1. 平面方程的应用:包括点斜式、两点式、一般式等平面方程的互相转化和应用;2. 直线与平面的位置关系:直线的方程和位置关系、直线与平面的位置关系等内容;3. 空间几何体的平面截线:包括球、圆锥、圆柱等空间几何体与平面的截线问题;4. 空间向量的应用:包括向量的夹角、向量的共线、向量的运算等内容。

以上内容是高三平面解析几何的重点内容,复习时要注重学生的理解和掌握程度,尤其是与其他几何知识的联系和综合应用。

二、教学方法1. 综合性教学法:平面解析几何与向量、数学分析、几何等知识有很大的联系,复习时可以采用综合性教学法,将平面解析几何与其他知识点相结合,使学生能更好地理解和掌握知识。

2. 案例教学法:通过实际案例的讲解,让学生了解平面解析几何的应用,加深他们对知识点的理解。

学生可以通过解决实际问题来巩固和提升他们的解题能力。

3. 多维度教学法:平面解析几何涉及到三维空间的问题,教师需要引导学生将平面几何的题目转化为三维空间的问题,从多个角度来理解和解决问题。

4. 实践教学法:通过实践操作,比如利用几何软件进行模拟实验,让学生更直观地理解平面解析几何的内容,提高他们的学习兴趣和解题能力。

以上教学方法可以有效地帮助学生巩固和提高平面解析几何的学习成绩,加强和应用所学知识。

三、复习计划为了让学生更好地复习平面解析几何,教师可以制定以下复习计划:1. 明确复习内容:教师首先要明确定义好复习的内容和目标,包括重点、难点和易错点的整理和梳理。

2. 分阶段复习:根据复习内容的特点,可以将复习分为基础阶段、巩固阶段和强化阶段,逐步推进,循序渐进。

解析几何解析几何在高考中约占22~32分,其中小题2~4题,大题1题。

在这些题目中,只要掌握了解析几何的基础知识,绝大多数同学都能拿到全部小题的分数和大题的一半以上的分数。

必须牢记的基础知识:1.直线倾斜角的概念及范围;斜率的概念及斜率公式;直线方程的五种形式及其不能表示的直线;平行、垂直的判定;点到直线的距离;平行线间的距离。

2.圆圆的定义;标准方程;一般方程(圆心、半径);圆的性质。

3.椭圆椭圆定义;标准方程(两个);基本性质(范围;对称性;特征点:顶点、焦点、中心;特征量:轴长、焦距、离心率)。

4.双曲线(常考小题)双曲线定义;标准方程(两个);基本性质(范围;对称性;特征点:顶点、焦点、中心;特征量:轴长、焦距、离心率;渐近线...)。

5.抛物线抛物线定义;标准方程(四个,常考两个);基本性质:范围;对称性;顶点、焦点、准线;焦准距、离心率。

值得注意的是“二次函数”的图象是抛物线,尤其是函数y=ax2(a ≠0)。

必会知识:6.直线与圆的位置关系(两种判定方法);切线问题;弦长问题;切点弦问题。

7.两圆的位置关系;公共弦问题(方程、长度)。

8.直线与椭圆、(双曲线)、抛物线的位置关系。

9.对称问题(中心对称、轴对称);中点问题;弦长问题。

常用知识:10.判别式;求根公式;韦达定理;配方法;十字相乘法。

周边相关知识:三角函数;三角恒等变换;解三角形;平面向量;函数(最值);不等式。

另,数列也有可能融合到解析几何中。

解题时应注意的问题:1.设直线方程时要注意防漏;2.求轨迹时要注意说明(变量的取值范围、曲线特征);3.可以使用参数方法(如果你对参数比较钟爱);4.注意圆锥曲线的定义在解题中的应用,注意平面几何知识在解题中的应用;5.细读:将题目中每句话所包含的显性信息和隐性信息读出、记下、排列待用;慎思:通过联想,将题目中的条件、结论和相关知识联系起来,形成完整的解题思路,确保路子畅通;快解:按既定解题思路迅速完成题目解答,解答过程要完整(不漏关键步骤)、简洁(不写无关紧要的过程),运算要准确无误。

高三平面解析几何复习的教学策略1. 引言1.1 教学重点高三平面解析几何复习的教学重点主要包括以下几个方面:1.熟练掌握平面解析几何的基本概念和常见定理,包括点、直线、圆等的坐标表示方法,平面直角坐标系的性质,线段、角度等的计算方法等。

2.能够运用解析几何的方法解决实际问题,例如求直线的方程、圆的方程、线段的长度、角的性质等。

3.掌握解析几何与其他几何知识(如向量、三角形等)的联系和应用,能够灵活运用不同几何方法相互验证、推导问题。

4.具备良好的推导和论证能力,能够独立完成一些复杂的解析几何证明题目,培养学生的逻辑思维和数学分析能力。

5.注重基础知识的巩固和拓展,通过复习和练习,不断提高学生的解析几何水平,为高考做好充分准备。

1.2 教学难点在高三平面解析几何复习中,教学难点主要集中在几何图形的性质运用、向量与坐标的运用以及证明方法的应用上。

学生在复习过程中往往容易混淆几何图形的性质,例如在相似三角形证明中,容易将相似条件和一般性质混淆,导致证明不严谨。

在向量与坐标的运用中,学生也容易忽略向量的方向性与模长的关系,导致计算错误。

在证明方法的应用上,学生往往缺乏实际运用的机会,缺乏实际案例的练习,导致对证明方法的理解不够深入。

针对这些难点,需要通过系统化的讲解和大量的练习来加强学生对几何知识的理解和应用能力,从而提高他们的解题能力和整体水平。

1.3 教学目标教学目标是高三平面解析几何复习的重要组成部分。

通过本次复习,学生应该能够熟练掌握平面解析几何的基本概念和方法,能够灵活运用各种定理和公式解决与平面解析几何相关的问题。

教学目标还包括培养学生的数学思维能力和解决问题的能力,提高他们的分析和推理能力,以及对数学知识的理解和应用能力。

通过本次复习,学生应该能够在高考中取得优异的成绩,为未来的学习和发展奠定坚实的数学基础。

2. 正文2.1 复习内容安排1. 复习基础知识:包括平面向量的表示、运算规则、平面直角坐标系中的点、向量的共线定理等基础知识点的复习,这些知识是平面解析几何的基础,学生需要通过大量的练习巩固这些知识。

《解析几何》课程教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解解析几何的基本概念和性质;(2)掌握直线的斜率、截距、方程以及直线与坐标轴的交点;(3)学会运用解析几何解决实际问题。

2. 过程与方法:(1)通过实例引导学生认识解析几何的基本概念,培养学生的空间想象能力;(2)借助图形软件或坐标纸,直观展示直线方程的图形含义,提高学生的数形结合能力;(3)运用小组讨论、探究等方法,探讨直线与坐标轴的交点问题,培养学生的合作与交流能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对数学学科的兴趣和好奇心;(2)培养学生勇于探索、坚持不懈的科学精神;(3)通过实际问题,让学生感受数学与生活的紧密联系,提高学生运用数学解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 解析几何的基本概念与性质(1)点的坐标;(2)直线的斜率与截距;(3)直线方程的表示方法。

2. 直线的斜率、截距与方程(1)斜率的定义与计算;(2)截距的定义与计算;(3)直线方程的斜截式与点斜式。

3. 直线与坐标轴的交点(1)直线与x轴的交点;(2)直线与y轴的交点;(3)直线与坐标轴的交点求解方法。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)解析几何的基本概念与性质;(2)直线的斜率、截距与方程;(3)直线与坐标轴的交点求解方法。

2. 教学难点:(1)直线方程的表示方法;(2)直线与坐标轴的交点求解方法。

四、教学方法与手段1. 教学方法:(1)讲授法:讲解解析几何的基本概念、性质和直线的斜率、截距、方程;(2)案例分析法:分析实际问题,引导学生运用解析几何知识解决问题;(3)小组讨论法:探讨直线与坐标轴的交点问题,培养学生的合作与交流能力。

2. 教学手段:(1)多媒体教学:利用PPT、图形软件等展示直线方程的图形含义;(2)板书教学:板书关键步骤,强化学生对知识点的理解;(3)实践操作:让学生动手操作,绘制直线图形,提高学生的实践能力。

五、教学评价1. 过程性评价:关注学生在课堂上的参与程度、思考问题的方式和方法,以及与合作同学之间的交流情况;2. 终结性评价:通过课后作业、课堂测试等方式,检查学生对直线方程、直线与坐标轴交点等知识的掌握程度;3. 综合评价:结合学生的课堂表现、作业完成情况和测试成绩,全面评价学生对解析几何知识的掌握及运用能力。

解析几何中有关参数范围问题的求解策略曾庆宝解析几何中的参数范围问题是平时考试和高考中的重要考查内容,但这一类题综合性强、变量多、涉及知识面广,是难点问题。

解答这类问题往往运用函数思想、方程思想、数形结合思想等,将问题转化为求函数的值域划最值等来解决。

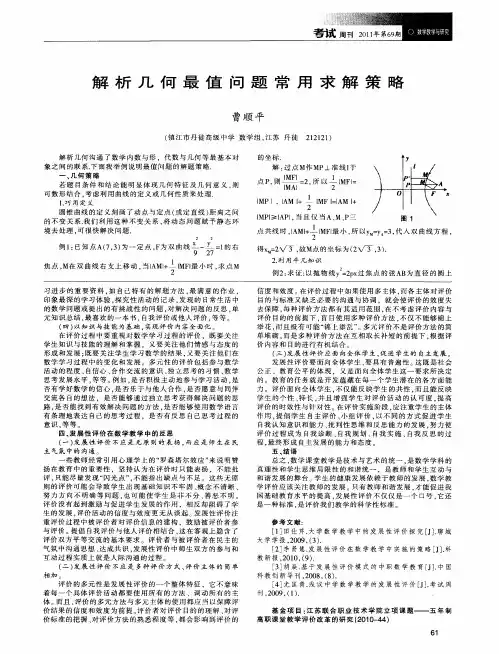

一. 运用数形结合探求参数范围例1. m 为何值时,直线y x m =-+与半椭圆()()xy y 22201511+-=≥只有一个公共点?分析:因为椭圆()()xy y 22201511+-=≥为半条曲线,若利用方程观点研究这类问题,则需转化成根的分布问题,较麻烦且易出错。

若用数形结合的思想来研究则直观易解。

如图,l l l 123、、是直线系y x m =-+中的三条直线,这三条直线是直线系中的直线与半椭圆交点个数的“界线”,在l 1与l 2之间的直线(含l 1,不含l 2)及l 3都是与半椭圆只有一个公共点的直线,而m 是这些直线在y 轴上的截距,由此可求m 的范围。

解:l 1过()-251,,则125251=+=-+m m ,l 2过()251,,则125251=-+=+m m ,由()()y x mx y y =-++-=≥⎧⎨⎪⎩⎪22201511得到关于x 的一元二次方程。

利用△=0得m =6综上所得,125125-≤<+m 或m =6二. 构建函数关系探求参数范围例2. P 、Q 、M 、N 四点都在椭圆x y 2221+=上,F 为椭圆在y 轴正半轴上的焦点。

已知PF →与FQ →共线,MF →与FN →共线,且PF MF →→=·0。

求四边形PMQN 的面积的最小值和最大值。

分析:显然,我们只要把面积表示为一个变量的函数,然后求函数的最值即可。

解:如图,由条件知MN 和PQ 是椭圆的两条弦,相交于焦点F (0,1),且PQ ⊥MN ,直线PQ 、MN 中至少有一条存在斜率,不妨设PQ 的斜率为k ,又PQ 过点F (0,1),故PQ 方程为y kx =+1。

高考数学冲刺:解析几何难题突破与得分攻略一、解析几何难题特点剖析1.知识点综合强o往往将直线、圆、椭圆、双曲线、抛物线等多种曲线知识融合,同时涉及代数运算、向量、三角函数等多领域内容。

例如在一道题中,既要求根据椭圆方程求出焦点坐标,又要用直线与之联立,借助向量关系得出某点坐标满足的条件,对知识的全面掌握程度要求极高。

1.计算量大o联立方程后化简求解过程复杂,常常出现高次方程、分式方程等。

像求解直线与双曲线交点坐标,消元后的方程可能含有二次项系数不为1 的二次方程,需要运用求根公式仔细计算,稍不留意就会出错,且耗费大量时间。

1.图形条件隐蔽o题目给出的几何条件需要巧妙转化为代数表达式。

比如两直线夹角为定值,要联想到斜率关系;图形中的对称点,需通过中点坐标公式与垂直条件来构建等式,若不能敏锐捕捉这些隐含条件,解题就会陷入僵局。

二、突破策略1.夯实基础,构建知识网络o熟练掌握各类曲线的标准方程、基本性质,如椭圆中a、b、c 的关系,双曲线的渐近线方程等。

梳理各知识点之间的联系,形成知识体系,做到看到题目条件能迅速联想相关知识模块。

o定期回顾错题,分析错误根源是概念不清、公式记错还是计算失误,针对性强化薄弱环节。

1.强化运算能力o日常练习中注重计算的准确性与速度,养成良好运算习惯,书写工整,步骤清晰,避免跳步导致错误。

o学习一些简便运算技巧,如利用韦达定理简化联立方程后的根与系数关系计算,对于复杂分式化简先观察分子分母特点再通分或约分等。

1.巧用几何性质解题o培养“几何直观”,画图要规范、精准,从图形中挖掘等量关系、特殊三角形、平行四边形等几何特征,将其转化为代数方程求解。

o例如涉及圆的问题,利用圆心到直线距离与半径关系判断位置关系,比单纯联立方程求解交点更简洁高效。

三、得分攻略1.分步得分o对于复杂的解析几何解答题,即使最终结果求不出,只要写出关键步骤,如正确列出联立方程、求出判别式、表示出韦达定理结果等,都能得到相应分数。

专题四:解析几何综合题型分析及解题策略【命题趋向】纵观近三年的高考题,解析几何题目是每年必考题型,主要体现在解析几何知识内的综合及与其它知识之间的综合,如08年08年江西理7文7题(5分)是基础题,考查与向量的交汇、08年天津文7题(5分)是基础题,考查圆锥曲线间的交汇、08年08徽理22题(12分)难度中档偏上,考查圆锥曲线与向量、直线与圆锥曲线的综合、08年福建21题(12分)难度中档偏上,考查圆锥曲线与不等式的交汇、08年湖北理19题(12分)中等难度,考查直线、圆与圆锥曲线的综合题、08年江苏21题(12分)中档偏下题,考查解析几何与三角函数的交汇,等等.预计在09年高考中解答题仍会重点考查直线与圆锥曲线的位置关系,同时可能与平面向量、导数相交汇,每个题一般设置了两个问,第(1)问一般考查曲线方程的求法,主要利用定义法与待定系数法求解,而第(2)问主要涉及最值问题、定值问题、对称问题、轨迹问题、探索性问题、参数范围问题等.这类问题综合性大,解题时需根据具体问题,灵活运用解析几何、平面几何、函数、不等式、三角知识,正确构造不等式,体现了解析几何与其他数学知识的密切联系.这体现了考试中心提出的“应更多地从知识网络的交汇点上设计题目,从学科的整体意义、思想含义上考虑问题”的思想.【考试要求】1.掌握两条直线平行与垂直的条件,两条直线所成的角和点到直线的距离公式,能够根据直线的方程判断两条直线的位置关系.2.了解线性规划的意义,并会简单的应用.3.掌握圆的标准方程和一般方程,了解参数方程的概念。

理解圆的参数方程.4.掌握椭圆的定义、标准方程和椭圆的简单几何性质,了解椭圆的参数方程.5.掌握双曲线的定义、标准方程和双曲线的简单几何性质.6.掌握抛物线的定义、标准方程和抛物线的简单几何性质.【考点透视】解析几何是高中数学的重要内容,包括直线和圆与圆锥曲线两部分,而直线和圆单独命为解答题较少,只有极个别的省市高考有出现,而圆锥曲线是解析几何的核心内容,每年在全国及各省市的高考中均出现.主要考查热点:(1)直线的方程、斜率、倾斜角、距离公式及圆的方程;(2)直线与直线、直线与圆的位置关系及对称问题等;(3)圆锥曲线的定义及标准方程;(4)与圆锥曲线有关的轨迹问题;(5)与圆锥曲线有关的最值、定值问题;(6)与平面向量、数列及导数等知识相结合的交汇试题.【典例分析】题型一 直线与圆的位置关系 此类题型主要考查:(1)判断直线与圆的三种位置关系是:相离、相切、相交;(2)运用三种位置关系求参数的值或取值范围;(3)直线与圆相交时,求解弦长、弦的中点问题及轨迹问题.【例1】 若直线3x +4y +m =0=0与圆x 2+y 2-2x +4y +4=0没有公共点,则实数m 的取值范围是_____________.【分析】 利用点到直线的距离来解决.【解】 圆心为(1,-2),要没有公共点,根据圆心到直线的距离大于半径,得 d =|3×1+2×(-4)+m|32+42>r =1,即|m -5|>5,m ∈(-∞,0)∪(10,+∞). 【点评】 解答此类题型的思路有:①判别式法(即方程法),②平面几何法(运用d 与r 的关系),③数形结合法.由于圆的特殊性(既是中心对称图形又是轴对称),因此解答直线与圆的位置关系时一般不利用判别式法,而利用平面几何法求解,即利用半径r 、圆心到直线的距离d 的求解.题型二 圆锥曲线间相互依存抛物线与椭圆、双曲线的依存关系表现为有相同的焦点、准线重合、准线过焦点等形式,只要对三种圆锥曲线的概念与性质掌握得好,处理这类问题的困难不大.【例2】 (2009届大同市高三学情调研测试)设双曲线以椭圆x 225+y29=1长轴的两个端点为焦点,其准线过椭圆的焦点,则双曲线的渐近线的斜率为 ( )A .±2B .±43C .±34D .±12【分析】 根据椭圆的两个端点坐标确定双曲线的焦点坐标,再根据椭圆的焦点得到双曲线的准线方程,由此得到关于双曲线关于a 、c 的值,进而得到b 的值,再进一步求得渐近线的斜率.【解】 由椭圆方程知双曲线的焦点为(5,0),即c =5,又同椭圆的焦点得a2c =4,所以a =25,则b =c 2-a 2=5,故双曲线渐近线的斜率为±b a =±12,故选D.【点评】 本题主要考查椭圆与双曲线的标准方程、几何性质及相关几何量之间的相互关系.本题主要体现为有相同的焦点、准线重合、准线过焦点等形式的圆锥曲线间交汇,解答时主要根据这两种曲线的相同点建立关于基本量a 、b 、c 、p 之间的方程,再通过解方程求出相关基本量值,进而求取相关的问题.题型三 直线与圆锥曲线的位置关系直线与圆锥曲线的位置关系主要考查三种题型:一是判断已知直线与已知曲线的位置关系;二是根据直线与圆锥曲线的位置关系,求直线或曲线方程的参数问题;三是求直线与圆锥曲线相交时所得弦长、弦的中点及轨迹问题等.解答此类题型的一般方法化为二次方程,利用判别式与韦达定理来求解.【例3】 (2009届东城区高中示范校高三质量检测题)已知中心在原点的双曲线C 的右焦点为(2,0),实轴长为23.(Ⅰ)求双曲线C 的方程;(Ⅱ)若直线l :y =kx +2与双曲线C 左支交于A 、B 两点,求k 的取值范围;(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,线段AB 的垂直平分线l 0与y 轴交于M (0,b ),求b 的取值范围.【分析】 第(1)小题利用直接法求解;第(Ⅱ)小题将直线与双曲线方程联立消去y ,然后利用判别式及韦达定理求解;第(Ⅲ)小题须利用“垂直”与“平分”联系两条直线斜率间的关系及中点坐标公式建立b 关于斜率k 的表达式,结合第(Ⅱ)小题k 的范围求解.【解】 (Ⅰ)设双曲线方程为x 2a 2-y2b2=1(a >0,b >0),由已知,得a =3,c =2,b 2=c 2-a 2=1,故双曲线方程为x 23-y 2=1.(Ⅱ)设A (x A ,y A ),B(x B ,y B ),将y =kx +2代入x 23-y 2=1,得(1-3k 2)x 2-62kx -9=0.由题意知⎩⎪⎨⎪⎧1-3k 2≠0△=36(1-k 2)>0x A+x B=62k1-3k2<0x A x B=-91-3k2>0,解得,33<k <1.∴当33<k <1时,l 与双曲线左支有两个交点. (Ⅲ)由(Ⅱ)得:x A +x B =62k1-3k 2,∴y A +y B =(kx A +2)+(kx B +2)=k (x A +x B )+2 2=221-3k2. ∴AB 中点P 的坐标为(32k 1-3k 2,21-3k2). 设l 0方程为:y =-1k x +b ,将P 点坐标代入l 0方程,得b =421-3k 2.∵33<k <1,∴-2<1-3k 2<0,∴b <-22. ∴b 的取值范围为:(-∞,-22).【点评】 本题主要考查利用直接法求双曲线标准方程、直线与圆锥曲线位置关系不等式的解法等知识,以及考查函数与方程的思想、转化与化归的思想,考查逻辑思维能力及运算能力.直线与圆锥曲线位置关系的主要涉及到交点个数问题、中点问题、弦长问题、最值与定值问题等,解答时往往通过消元最终归结为一元二次方程来进行解决.特别地:(1)如果遇到弦的中点与斜率问题则考虑利用“点差法”较为简单,但须注意对结果进行检验;(2)求最值与参数的范围时注意确定自变量的范围;(3)过焦点的弦长问题一般利用圆锥曲线的统一定义进行转化可大大减少运算量.题型四 圆锥曲线与三角函数的交汇此类试题主要体现在以三角函数为直线方程、圆的方程或圆锥曲线方程的系数,或根据三角函数满足的等式求解解析几何问题,或利用三角为工具研究解析几何问题等,解答时一般要根据所涉及到的解析几何知识及三角知识,将它们有机的结合在一起进行解答.【例4】 (08年高考新课标各地联考考场全真提高测试)已知α是三角形的一个内角,且sin α+cos α=15,则方程x 2tan α-y 2cot α=-1表示( )A .焦点在x 轴上的双曲线B .焦点在y 轴上的双曲线C .焦点在x 轴上的椭圆D .焦点在y 轴上的椭圆【分析】 首先利用同角三角函数的基本关系可求得正弦函数与余弦函数值,进而具体化圆锥曲线方程,再根据方程进行判断.【解】 由sin α+cos α=15及sin 2α+cos 2α=1,且0<α<π,解得sin α=45,cos α=-35,因此x 2tan α-y 2cot α=-1就是4x 23-3y 24=1,表示焦点在x 轴上的双曲线,故选A. 【点评】 本题主要考查同角三角函数的基本关系及双曲线方程的识别.解答的关键是求得sin α与cos α的值,以及会根据圆锥曲线方程识别曲线类型的能力.题型五 圆锥曲线与向量的交汇圆锥曲线与向量知识交汇在一起的综合题,以复杂多变、综合性强、解法灵活,知识覆盖面广,注重考查逻辑推理能力、解题实践能力和数学思想方程应用能力.在解题中需要把握住知识间的联系,注意借助转化的思想、方程思想等.【例5】 (2009届湖南省高考模拟题)在直角坐标平面中,△ABC 的两个顶点A 、B 的坐标分别为A(-1,0)、B(1,0),平面内两点G ,M 同时满足下列条件:①→GA +→GB +→GC =→0;②|→MA|=|→MB|=|→MC|:③→GM ∥→AB .(Ⅰ)求△ABC 的顶点C 的轨迹方程;(Ⅱ)过点P(3,0)的直线l 与(Ⅱ)中轨迹交于E ,F 两点,求→PE ·→PF 的取值范围.【分析】 由于涉及到的动点有三个,因此采用设而不求思想先设C 、G 、M 三点的坐标,然后将坐标代入①②中的两个等式,同时利用向量平行的条件进行转化,第(Ⅰ)小题就可求解.第(Ⅱ)小题则需利用判别式确定直线与所求轨迹相交的条件,即直线斜率k 的范围,然后利用向量的数量积公式及韦达定理建立→PE ·→PF 关于k 的函数式,最后根据求函数值域的方法即可求得结果.【解】 (Ⅰ)设C(x ,y),G(x 0,y 0),M(x M ,y M ),∵|→MA|=|→MB|,∴M 点在线段AB 的中垂线上.由已知A(-1,0),B(1,0),∴x M =0,又∵→GM ∥→AB ,∴y M =y 0, 又→GA +→GB +→GC =→0,∴(-1-x 0,y 0)+(1-x 0,-y 0)+(x -x 0,x -y 0)=(0,0),∴x 0=x 3,y 0=y 3,y M =y 3,∵|→MB|=|→MC|,∴(0-1)2+(y 3-0)2=(0-x)2+(y 3-y)2,∴x 2+y 23=1(y≠0),∴顶点C 的轨迹方程为x 2+y 23=1(y≠0).(Ⅱ)设直线l 方程为:y =k(x -3),E(x 1,y 1),F(x 2,y 2),由⎩⎨⎧ y =k(x -3)x 2+y 23=1,消去y 得:(k 2+3)x 2-6k 2x +9k 2-3=0…①,∴x 1+x 2=6k 2k 2+3,x 1x 2=9k 2-3k 2+3,而→PE ·→PF =|→PE |·|→PF |·cos0°=|PE|·|PF|=1+k 2|3-x 1|·1+k 2|3-x 2|=(1+k 2)|9-3(x 1+x 2)+x 1x 2|=(1+k 2)|9k 2+27-18k 2+9k 2-3k 2+3|=24(k 2+1)k 2+3=24-48k 2+3, 由方程①知△=(6k 2)2-4(k 2+3)(9k 2-3)>0,k 2<38,∵k≠0,∴0<k 2<38,∴k 2+3∈(3,278),∴→PE ·→PF ∈(8,889).【点评】 本题主要考查向量的坐标运算及几何意义、轨迹的直接求法、不等式的解法,考查“设而不求法”结合二次方程的判别式及韦达定理在解决直线与圆锥曲线位置关系中的应用,同时考查函数与方程的思想、转化的思想以及逻辑推理能力、解题实践能力和数学思想方法应用能力.本题解答有两个关键:(1)对条件中的向量关系的转化;(2)建立→PE ·→PF 关于直线斜率k 的函数.解答本题还有一个易错点:忽视直线与圆锥曲线相交的条件限制,造成所求范围扩大.题型六 圆锥曲线与数列的交汇此类试题主要体现为以解析几何中的点的坐标为数列,或某数列为圆锥曲线方程的系数,或以直线与圆及圆锥曲线的弦长构成数列等.解答时一般须根据解析几何的知识确定数列的通项或递推关系,进而利用数列的知识作答.例6 (2009届渭南市高三教学质量检测)已知双曲线a n -1y 2-a n x 2=a n -1a n 的一个焦点为(0,c n ),一条渐近线方程为y =2x ,其中{a n }是以4为首项的正数数列.(Ⅰ)求数列{c n }的通项公式;(Ⅱ)求数列{nc n3}的前n 项和S n .【分析】 将焦点坐标与双曲线实轴与短轴的关系建立c n 与a n 、a n -1的等式,再利用渐近线的斜率与实轴与短轴的可判断数列{a n }为等比数列,由此可求得a n 的表达式,进而求得{c n }的通项公式,由此解决第(Ⅰ)小题;第(Ⅱ)小题利用第(Ⅰ)的结果确定数列{nc n3}的通项公式,根据公式特点选择利用错位相减法求解.【解】 (Ⅰ)∵双曲线方程y 2a n -x2a n -1=1的焦点为(0,c n ),∴c n =a n +a n -1,又∵一条渐近线方程为y =2x ,即a na n -1=2,∴a na n -1=2,又a 1=4, ∴a n =4·2n -1=2n+1,即c n =2n+1+2n=3·2n.(Ⅱ)∵nc n 3=n·2n ,∴S n =1·2+2·22+3·23+…+n·2n①2S n =1·22+2·23+3·24+ … +(n -1)·2n+n·2n+1②由①-② 得 -Sn =2+22+…+2n -n·2n+1, ∴S=-2(1-2 n)1-2+n·2 n+1=2-2 n+1+n·2 n+1.【点评】 本题主要考查双曲线的几何性质、等比数列的定义和通项公式及利用错位相减法,同时考查转化思想及解答综合处理交汇试题的能力.本题是一道与数列相结合的一道综合题,但难度并不大.解答本题注意两点基本知识及方法的应用:(2)通过双曲线的焦点坐标与渐近线方程建立等式;(2)利用错位相减法求解求和.【专题训练】一、选择题1.设x ,y∈R,且2y 是1+x 和1-x 的等比中项,则动点(x ,y)的轨迹为除去x 轴上点的( ) A .一条直线 B .一个圆 C .双曲线的一支 D .一个椭圆 2.已知△ABC 的顶点A (0,-4),B (0,4),且4(sinB -sinA)=3sinC ,则顶点C 的轨迹方程是 ( )A .x 29-y27=1(x >3)B .x 27-y29=1(x >7)C .y 29-x27=1(y >3)D .y 27-x29=1(y <-7)3.现有一块长轴长为10分米,短轴长为8分米,形状为椭圆的玻璃镜子,欲从此镜中划块面积尽可能大的矩形镜子,则可划出的矩形镜子的最大面积为 ( ) A .10平方分米 B .20平方分米 C .40平方分米 D .41平方分米 4.设A(x 1,y 1),B(4,95),C(x 2,y 2)是右焦点为F 的椭圆x 225+y 29=1上三个不同的点,则“|AF|,|BF|,|CF|成等差数列”是“x 1+x 2=8”的( ) A .充要条件 B .必要不充分条件 C .充分不必要条件 D .既非充分也非必要5.直线l :y =k(x -2)+2与圆C :x 2+y 2-2x -2y =0相切,则直线l 的一个方向向量→v =( )A .(2,-2)B .(1,1)C .(-3,2)D .(1,12)6.已知椭圆E 的离心率为e ,两焦点为F 1,F 2,抛物线C 以F 1为顶点,F 2为焦点,P 为两曲线的一个交点,若|PF 1||PF 2|=e ,则e 的值为( )A .33B .32C .22D .637.椭圆x 2a 2+y2b2=1(a >b >0)的左、右焦点为F 1,F 2,过F 1的直线l 与椭圆相交于A 、B 两点。

解析几何的解题思路方法与策略 解析几何的解题思路、方法与策略 高三数学复习的目的, 一方面就是回顾已学过的数学知识, 进一步巩固基础知识, 另一方面, 随着学生学习能力的不断提高, 学生不会仅仅满足于对数学知识的简单重复, 而就是有对所学知识进一步理解的需求, 如数学知识蕴涵的思想方法、 数学知识之间本质联系等等, 所以高三数学复习既要“温故” , 更要“知新” , 既能引起学生的兴趣, 启发学生的思维, 又能促使学生不断提出问题, 有新的发现与创造, 进而培养学生问题研究的能力. 以“圆锥曲线与方程”内容为主的解题思想思路、方法与策略就是高中平面解析几何的核心内容, 也就是高考考查的重点.每年的高考卷中,一般有两道选择或填空题以及一道解答题, 主要考查圆锥曲线的标准方程及其几何性质等基础知识、基本技能及基本方法的灵活运用, 而解答题注重对数学思想方法与数学能力的考查,重视对圆锥曲线定义的应用, 求轨迹及直线与圆锥曲线的位置关系的考查. 解析几何在高考数学中占有十分重要的地位,就是高考的重点、热点与难点.通过以圆锥曲线为主要载体,与平面向量、导数、数列、不等式、平面几何等知识进行综合,结合数学思想方法,并与高等数学基础知识融为一体,考查学生的数学思维能力及创新能力,其设问形式新颖、有趣、综合性很强.基于解析几何在高考中重要地位,这一板块知识一直以来都就是学生在高三复习中一块“难啃的骨头” .所以研究解析几何的解题思路,方法与策略,重视一题多解,一题多变,多题一解这样三位一体的拓展型变式教学,就是老师与同学们在高三复习一起攻坚的主题之一.本文尝试以笔者在实际高三复习教学中,在教辅教参与各类考试中遇到的几道题目来谈谈解析几何解题思路与方法策略. 一、一道直线方程与面积最值问题的求解与变式 例1 已知直线l过点(2,1)M ,若直线l交x轴负半轴于A,交y轴正半轴于B,O为坐标原点、 (1)设AOB的面积为S,求S的最小值并求此时直线l的方程; (2)求OAOB最小值;

(3)求MMAB最小值. 解:方法一:∵直线l交x轴负半轴,y轴正半轴,设直线l的方程为(2)1(0)ykxk,∴)(0,12kkA )12,0(kB,

(1)∴422122)12(2kkkkS, ∴当1)22k(时,即412k ,即 21k时取等号,∴此时直线l的方程为221xy、 解析几何的解题思路方法与策略 (2)3223211221kkkkOBOA,当且仅当22k时取等号; (3)4212)1)(11(24411222222kkkkkkMBMA, 当且仅当1k时取等号; 方法二:设直线截距式为)0,0(1babyax,∵过点(2,1)M,∴112ba

(1)∵abba22121, ∴822abab,∴42121abbaSAOB; (2)322)2(3))(12(baabbabababaOBOA; (3)5)12)(2(52)1()2(2babababaMBMAMBMA 422abb

a.

(3)方法三: sin1MA,cos2MB, ∴42sin4cossin2MBMA,当且仅当12sin时最小,∴4. 变式1:原题条件不变,(1)求△AOB的重心轨迹;(2)求△AOB的周长l最小值. 解:(1)设重心坐标为(,)xy,且(,0)Aa,(0,)Bb,则3ax,3by,

又∵112ba ,∴13132yx,

∴2332312332)23(3123xxxxxy,该重心的轨迹为双曲线一部分; (2)令直线AB倾斜角为,则20,又(2,1)M,过M分别作x轴与y轴的垂线,垂足为,EF, 则sin1MA, cos2MB,tan1AE,tan2BF ∴)20(tan2tan1cos2sin13l

2sin2cos)2cos2(sin22cos2sin22cos23cos)sin1(2sincos132222 解析几何的解题思路方法与策略 )420(12cot)2cot1(22cot3,

令12cott, 则t>0, ∴周长10)2(213tttl ∴32cot212cot。 变式2:求ABOBOA的最小值.(留给读者参照变式1,自行解决) 点评:由于三角函数具有有界性,均值不等式有放大与缩小的功能,在解析几何中遇上求最值的问题,可构建三角函数与均值不等式,合理地放大缩小,利用有界性,求得最值. 圆锥曲线的最值问题, 解法一般分为两种: 一就是几何法, 特别就是用圆锥曲线的定义与平面几何的有关结论来处理非常巧妙; 二就是代数法, 将圆锥曲线中的最值问题转化为二次函数或三角函数的最值问题, 然后利用基本不等式、 函数的单调性或三角函数的有界性等求最值; 二、涉及到抛物线的相关题目与证明 例2 证明抛物线的焦点弦定值、

设直线AB:2pxty,与抛物线22ypx交于,AB两点,则有如下一些结论:

①221pyy,2124pxx;②12ABxxp22sinp; ③112AFBFp; ④234OAOBp. 证明:方法一:设),(),(2211yxByxA、 由222ptyxpxy,得0222pptyy,044222ptp、 ① 221pyy,则44422224221222121ppppyypypyxx、 ② 作lAA1,lBB1,,假设11AABB,211pxAAAF,221pxBBBF, 设1BAA, ∴pxxBFAFAB21, ∵221212pyyptyy,

∴pptpppyyyypppyyAB)24(21]2)[(212222212212221 解析几何的解题思路方法与策略 222

sin2)1sincos(2p

p、

方法二:2111sin1sin1sinyyBABEAB 222212122

112()444sinsinsinpyyyyptp;

③ ppxxpxxpxxpxpxBFAF24)(2212111221212121;

④ 2221212344pOAOBxxyypp、 例3 已知A,B为抛物线2:2Cypx(0)p上两点,且满足OAOB,O为坐标原点, 求证:(1)A,B两点横坐标之积,纵坐标之积分别为定值; (2)直线AB经过一定点.

解:(1)设11(,)Axy,22(,)Bxy,易得2112ypx,2222ypx,又OAOB,则12120xxyy,

∴22221212124()yypxxxx,∴ 2124xxp, 2124yyp; (2) 方法一:由对称性,可知直线AB过定点一定在x轴上,取特值,得定点为(2,0)p; 设直线AB的方程为(2)ykxp(0)k,

化简整理把x代入抛物线2:2Cypx的方程,可得2202kyypkp,

那么212242pkyypkp,2124xxp, ∴ 12120xxyy,则OAOB满足题意,表明直线AB过定点(2,0)p、 方法二:易得直线AB的斜率212122212112222yyyypkyyxxyypp,

∴直线AB的方程为11122()pyyxxyy,整理得2111212222yppyxyyyyyp, 解析几何的解题思路方法与策略 即1212122yypyxyyyy,又∵ 2124yyp,∴ 直线AB的方程为122(2)pyxpyy, 即得直线AB过定点(2,0)p、 方法三:设11(,)Axy,22(,)Bxy,设直线AB方程为xtym, 将其代入抛物线2:2Cypx的方程,得方程2220yptypm, 只需22480ptpm,∴21224yypmp,解得2mp, ∴ 直线AB的方程为2xtyp,即得直线AB过定点(2,0)p、

方法四:设直线OA的方程为ykx,由22ykxypx,得交点为(0,0)O与222(,)ppAkk, 又∵ OB的方程为1yxk,同理可得2(2,2)Bpkpk, ①当1k时,21ABkkk,∴ 直线AB方程为222(2)1kypkxpkk, 即2222(2)111kxpkkyxpkkk,即得直线AB过定点(2,0)p; ②当1k,得(2,2)App,(2,2)Bpp,∴AB的方程为2xp, 综上,由①②直线AB过定点(2,0)p、 点评:方法一就是用特殊位置找结论,再证明,方法二、三、四就是处理垂直关系的通法. 类似地,过椭圆,双曲线的一个顶点Q作QAQB,分别交椭圆,双曲线于,AB,则直线AB也 经过一定点.

变式 如图,椭圆22122:1(0)xyCabab与圆2222:Cxyb,已知圆2C将椭圆1C的长轴三等分,且圆2C的面积为.椭圆1C的下顶点为E,过坐标原点O且与坐标轴不重合的任意直线l与圆2C相交于点A、B,直线EA、EB与椭圆1C的另一个交点分别就是P、M. (1)求椭圆1C的方程;

(2)(i)设PM的斜率为t,直线l斜率为lk,求lkt的值;(ii)求△EPM面积最大时直线l的方程. 解:(1)依题意:1b,则3ab,∴椭圆方程为2219xy; (2)(i)由题意知直线PE,ME的斜率存在且不为0,PE⊥ME.