土壤氮素转化

- 格式:ppt

- 大小:342.00 KB

- 文档页数:18

[1]王晓蓉•环境化学•南京大学出版社,2005.氮的基态电子构型为 1s 22s 22p 3,有5个价电子,氧化态从一3到+ 5。

氮在地壳中的百分含量为0.0046%,大部分以氮分子的形式存在于大气中。

已知氮有 7种同位素,质量数 12- 18。

天然存在的稳定同位素有 14N 和15N ,丰度比为273:1。

其它五种均为放射性同位素,寿命最长 的13N 半衰期近10min 。

土壤氮素含量与分布自然土壤中氮素的含量分布有明显的地带性,与自然条件特别是气候条件相关。

耕地土壤 的氮素含量受人为因素的强烈影响。

土壤中氮的含量范围为: 0.02-0.5%,表层土壤和心、底土的含量相差很大。

一般耕地土壤有机质和氮素含量自亚表层以下锐减。

土壤氮含量在剖面中分布状况各异,主要与有机质的分布有关。

影响进入土壤的有机质的 数量和有机质分解的因素,包括水热条件、土壤质地等,都对土壤有机质和氮素含量产生显著 影响。

例在太湖平原,黏壤质中性潴育性水稻土的有机质和氮素含量分别为 25.8g/kg 和1.59g/kg , 而质地较轻粗的石灰性的潴育性水稻土仅分别为 19.2g/kg 和1.16g/kg 。

氮素,作为植物矿物质营养之首:作物中积累的氮素约有 50%系来自土壤,个别土壤上该 值超过70%。

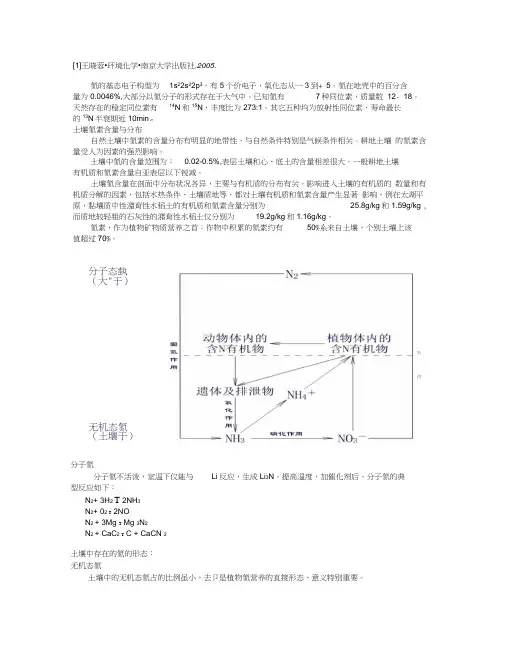

分子氮分子氮不活泼,室温下仅能与型反应如下:N 2+ 3H 2 T 2NH 3N 2+ 02 T 2NON 2 + 3Mg T Mg 3N 2N 2 + CaC 2 T C + CaCN 2土壤中存在的氮的形态:无机态氮土壤中的无机态氮占的比例虽小,去卩是植物氮营养的直接形态,意义特别重要。

分子态埶 (大"于)无机态氮(土壤于)Li 反应,生成Li 3N 。

提高温度,加催化剂后,分子氮的典殆用目前我国氮肥施用也以无机态氮为主。

无机态氮包括固定态铵、交换性铵(包括土壤溶液中铵)硝态氮、亚硝态氮、氮氧化物和氮气,在土壤中占全氮的比例变幅较大,一般在2- 8%。

新兴有机污染物DEHP(邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯)对土壤氮转化与氮气体排放的影响新兴有机污染物DEHP(邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯)对土壤氮转化与氮气体排放的影响地球上的环境问题日益突出,其中土壤污染问题备受关注。

新兴有机污染物DEHP(邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯)是近年来受到广泛关注的土壤污染物之一。

DEHP广泛存在于塑料制品、胶粘剂和涂料等工业产品中,由于其广泛应用和强大的稳定性,DEHP被释放到环境中的机会也越来越多。

本文将探讨DEHP对土壤氮转化与氮气体排放的影响。

首先,DEHP的存在对土壤氮转化过程会产生直接的负面影响。

氨化反应是一种重要的土壤氮转化过程,DEHP的存在会抑制氨化菌的活性,从而降低土壤中氨化的速率。

氨化是氮循环中的重要环节,如果土壤中的氨化速率降低,将直接影响土壤氮素的有效利用程度,从而导致土壤的肥力下降。

其次,DEHP还会引起土壤中硝化和反硝化过程的紊乱。

硝化是一种将氨态氮转化为硝酸盐态氮的过程,而反硝化则是将硝酸盐态氮还原为氮气的过程。

这两个过程的平衡对土壤中氮素的有效利用和循环至关重要。

研究表明,DEHP的存在会抑制硝化菌和反硝化菌的活性,从而干扰硝化和反硝化过程的平衡,导致土壤中硝酸盐态氮的积累和氮气排放的减少。

除了直接影响土壤氮转化过程外,DEHP还对土壤中微生物群落结构和功能产生间接影响。

微生物在土壤中起着至关重要的作用,参与着土壤的养分循环和有机物分解过程。

研究发现,DEHP的存在会改变土壤中微生物群落的组成和丰度,从而影响土壤中有机物的降解和氮转化过程。

特别是对于一些氮固定菌和脱氮菌,DEHP的存在会抑制其生物活性,导致土壤中有机氮和无机氮的积累。

最后,由于DEHP的存在对土壤氮转化与氮气体排放产生的负面影响,可能给环境和生态系统带来严重的问题。

氮气排放是导致大气中氮氧化物积累的重要原因之一,而氮氧化物的积累则会导致大气污染和酸雨的产生。

此外,土壤中氮素的缺乏也会影响植物的生长和发育,进而影响整个生态系统的稳定性。

尿素在土壤中的转化过程

尿素在土壤中的转化过程可以分为两个主要阶段:

1. 水解:尿素首先会被土壤中的酶类水解成氨和二氧化碳。

这个过程由一种酶类叫尿素酶(urease)催化。

水解反应的化学方程式为:(NH2)2CO + H2O → 2NH3 + CO2

2. 氨化:水解产生的氨会进一步被土壤中的其他微生物转化为氨态氮(NH4+)。

这个过程叫做氨化反应,主要由硝化细菌完成。

氨化过程的化学方程式为:NH3 + H2O → NH4+

需要注意的是,尿素转化过程中产生的氨气很容易挥发散失,这会导致氮素的损失,降低肥料的利用效率。

因此,在施用尿素肥料时,需要注意减少氨气的挥发,例如尽量选择有机肥料掩埋尿素,或者通过表面覆盖物、冲洗等手段减少挥发。

土壤中转氨酶的作用土壤中的转氨酶是一类重要的酶类,它在土壤生态系统中发挥着重要的作用。

转氨酶主要参与氮元素的转化和循环过程,对土壤中的氮素供应和利用具有重要影响。

本文将从转氨酶的定义、分类、作用机制和调控等方面进行探讨。

一、转氨酶的定义和分类转氨酶是一类催化氨基酸转氨反应的酶,能够将氨基酸中的氨基转移到另一种有机酸上,生成新的氨基酸和有机酸。

根据其催化的底物和产物的不同,转氨酶可分为多种类型,如谷氨酸转氨酶、丙氨酸转氨酶、天门冬氨酸转氨酶等。

二、转氨酶在土壤中的作用1. 氮素转化:土壤中的有机氮主要以蛋白质和氨基酸的形式存在,转氨酶能够将氨基酸转化为其他有机酸,进而参与土壤中的氮素转化过程。

例如,谷氨酸转氨酶催化谷氨酸和α-酮戊二酸之间的转化,参与氮的转化和氨基酸的代谢。

2. 氮素循环:土壤中的氮元素存在着多种形式,包括无机态氮和有机态氮。

转氨酶在氮素循环中扮演着重要角色,能够催化氨基酸的转化,将有机氮释放为无机氮。

这些无机氮化合物可以通过硝化作用、反硝化作用和氮固定作用等过程,进一步影响土壤氮素的供应和利用。

三、转氨酶的作用机制转氨酶主要通过氨基酸的氨基与α-酮酸的羰基之间的转移反应来催化氨基酸的转化。

转氨酶的催化过程主要分为两步:第一步是底物与酶结合形成酶底物复合物,底物的氨基通过共价键与酶上的辅基结合,形成稳定的中间体;第二步是底物与酶底物复合物之间的转移反应,氨基从底物转移到另一种有机酸上,生成新的氨基酸和有机酸。

四、转氨酶的调控转氨酶的活性受到多种因素的调控,如温度、pH值、底物浓度、酶底物比例等。

适宜的温度和pH值有利于转氨酶的活性,但过高或过低的温度和pH值会抑制酶的催化活性。

底物浓度和酶底物比例的变化也会影响转氨酶的催化效率。

总结:土壤中的转氨酶是一类重要的酶类,它参与氮元素的转化和循环过程,对土壤中的氮素供应和利用具有重要影响。

转氨酶通过催化氨基酸的转化,将有机氮释放为无机氮,进而影响土壤氮素的转化和循环。

土壤氮同化作用土壤氮同化作用是指土壤中氮元素在不同环境作用下被转换为可供植物吸收利用的形式的过程。

这个过程涉及到有机氮化合物向铵盐和硝酸盐的转化,被植物吸收利用之后,再通过动物养殖及排泄、土壤微生物分解等过程反复地进行。

土壤氮同化涉及三个主要的化学反应:铵化、硝化和亚硝化。

其中,铵化是指氮被转化成铵盐的反应,比如:NH3 + H+ <-> NH4+硝化是指氨氧化细菌将铵盐氧化成硝酸盐的反应,比如:2NH3 + 3O2 -> 2NO3- + CO2 + 2H2O亚硝化则是指硝化细菌将硝酸盐还原成亚硝酸盐的反应:2NO3- + 10e- + 12H+ -> NH4+ + 2N2 + 6H2O这些反应的进行主要取决于土壤pH值、温度、土壤湿度、通风、植物残体等因素。

土壤中的氮可以以不同的形式存在。

例如,有机氮化合物是氮在土壤中最主要的形式,包括植物残体、动物粪便和其他有机物。

对于这些有机物,铵化是其最初的转化过程,放置一段时间后,硝化便可以将它们进一步转化为硝酸盐,这些硝酸盐则可以被植物利用。

另一方面,氮素还可以滞留在土壤中,或者通过流失或蒸发等途径流失。

因此,了解土壤中氮的循环过程对于提高农业生产效率和减少污染具有重要意义。

除了土壤中的微生物,某些植物也可以进行氮同化。

例如,豆科植物具有根瘤菌,这些细菌可以将空气中的氮气固定为铵盐,成为一种自身代表氮的来源。

这类植物在农业中有广泛的应用,可作为绿肥或补充氮源的辅助措施。

在农业生产中,氮素的使用对于植物的生长起着至关重要的作用。

然而,若干研究表明,过度使用人造氮肥可能会导致土壤肥力下降、环境污染和生态系统破坏等副作用。

因此,深入探究氮同化过程对于减少农业生产的负面影响有着重要的意义。

综上所述,土壤氮同化涉及铵化、硝化和亚硝化等多种化学反应,在不同的环境条件下完成氮元素的转化和利用。

与农业生产息息相关的氮循环过程对于实现高效、环保的农业生产目标具有重要意义。

土壤氮循环功能基因

土壤氮循环是指土壤中氮元素的转化和循环过程,涉及到多个关键基因的参与。

这些功能基因在氮循环过程中发挥着重要作用,包括氮的固定、硝化、反硝化等过程。

其中,一些常见的土壤氮循环功能基因包括:

1.氮固定相关基因:如nifH基因,它编码固氮酶的还原酶,参与将大气中的氮气

转化为植物可利用的氨态氮的过程。

2.硝化作用相关基因:如amoA基因,它编码氨单加氧酶的α亚基,参与将氨氧

化为羟胺的过程;nxrA基因则编码亚硝酸盐氧化酶的α亚基,参与将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的过程。

3.反硝化作用相关基因:如narG基因,它编码硝酸盐还原酶的α亚基,参与将

硝酸盐还原为亚硝酸盐的过程;nirK和nirS基因分别编码两种不同的亚硝酸盐还原酶,参与将亚硝酸盐还原为一氧化氮的过程;nosZ基因则编码氧化亚氮还原酶,参与将一氧化二氮还原为氮气的过程。

这些功能基因的存在和表达量可以影响土壤氮循环的速率和方向,从而影响土壤中氮素的含量和分布,进一步影响植物的生长和发育。

因此,研究土壤氮循环功能基因对于理解土壤氮循环的机制和调控土壤氮素供应具有重要意义。

氮素的矿化作用氮素是植物生长的重要元素之一,它能够促进植物的生长和发育。

然而,在自然界中,氮素并不是以形式存在的,而是以有机物或无机盐的形式存在。

在这些化合物中,只有一部分能够被植物直接吸收利用。

因此,为了提高植物的产量和品质,必须将这些无法利用的氮素转化为可供植物吸收利用的形态。

这种转化过程就称为氮素矿化作用。

氮素矿化作用是指将有机氮转化为无机氮的过程。

通常情况下,有机氮主要来自于土壤中残留的动、植物体和微生物体等有机质,其中包含着蛋白质、脂肪、碳水化合物等复杂有机分子。

而无机氮则主要存在于土壤中的铵离子(NH4+)和硝酸盐离子(NO3-)两种形式。

在土壤中,氮素矿化作用主要由微生物完成。

它们通过分解和代谢土壤中残留的动、植物体和微生物体等有机质来释放出有机氮。

这些有机氮分子经过一系列的化学反应,逐渐转化为铵离子和硝酸盐离子等无机形态,从而成为植物可吸收利用的氮素源。

氮素矿化作用的速度受到多种因素的影响,如土壤温度、湿度、pH值、有机质含量等。

其中,温度是影响矿化速率最主要的因素之一。

一般来说,土壤温度越高,微生物代谢活动越旺盛,氮素矿化速率也就越快。

此外,在酸性土壤中,矿化速率也会受到抑制。

除了微生物作用外,还有其他因素也能够促进氮素矿化作用。

例如,在农业生产中常采用施肥和耕作等措施来增加土壤中的有机质含量和改善土壤结构,从而促进氮素矿化作用。

此外,在植物根际区域内存在着大量的根际微生物群落,它们与植物之间存在着密切的互惠共生关系。

这些微生物能够通过分泌酶类等物质来促进土壤中有机质的分解和氮素的矿化,从而提高植物对氮素的利用效率。

总之,氮素矿化作用是土壤中一种重要的生物地球化学过程。

它能够将无法直接被植物吸收利用的有机氮转化为可供植物吸收利用的无机形态,从而提高植物对氮素的利用效率和产量品质。

在农业生产中,采取合理的施肥措施和耕作管理等措施,能够有效促进土壤中氮素矿化作用的进行,从而实现农业可持续发展。

[1] 王晓蓉. 环境化学. 南京大学出版社, 2005.氮的基态电子构型为1s22s22p3,有5个价电子,氧化态从-3到+5。

氮在地壳中的百分含量为0.0046%, 大部分以氮分子的形式存在于大气中。

已知氮有7种同位素,质量数12-18。

天然存在的稳定同位素有14N和15N,丰度比为273:1。

其它五种均为放射性同位素,寿命最长的13N半衰期近10min。

土壤氮素含量与分布自然土壤中氮素的含量分布有明显的地带性,与自然条件特别是气候条件相关。

耕地土壤的氮素含量受人为因素的强烈影响。

土壤中氮的含量范围为:0.02-0.5%, 表层土壤和心、底土的含量相差很大。

一般耕地土壤有机质和氮素含量自亚表层以下锐减。

土壤氮含量在剖面中分布状况各异,主要与有机质的分布有关。

影响进入土壤的有机质的数量和有机质分解的因素,包括水热条件、土壤质地等,都对土壤有机质和氮素含量产生显著影响。

例在太湖平原,黏壤质中性潴育性水稻土的有机质和氮素含量分别为25.8g/kg和1.59g/kg,而质地较轻粗的石灰性的潴育性水稻土仅分别为19.2g/kg和1.16g/kg。

氮素,作为植物矿物质营养之首:作物中积累的氮素约有50%系来自土壤,个别土壤上该值超过70%。

分子氮分子氮不活泼,室温下仅能与Li反应,生成Li3N。

提高温度,加催化剂后,分子氮的典型反应如下:N2 + 3H2→2NH3N2 + O2→2NON2 + 3Mg →Mg3N2N2 + CaC2→C + CaCN2土壤中存在的氮的形态:无机态氮土壤中的无机态氮占的比例虽小,却是植物氮营养的直接形态,意义特别重要。

目前我国氮肥施用也以无机态氮为主。

无机态氮包括固定态铵、交换性铵(包括土壤溶液中铵)硝态氮、亚硝态氮、氮氧化物和氮气,在土壤中占全氮的比例变幅较大,一般在2-8%。

铵能以同晶置换作用(类质同象)取代钾离子占据矿物晶格,形成固定态氮。

影响铵固定的因子有粘土矿类型、铵的浓度、共存阳离子、土壤的质地、pH、有机质等。

氮肥的合理施用氮素是限制作物产量和品质的主要元素之一。

称为生命元素。

一、土壤氮素(一)土壤氮素的含量我国土壤全氮含量变化很大,变幅0.4--3.8g/kg,平均为1.3g/kg,多数和土壤在0.5--1.0g/kg。

土壤中的氮素含量与气候、地形、植物、成土母质、农业利用的方式及年限。

(二)土壤氮素的来源耕作土壤中氮的来源主要有:生物固氮、降水、尘埃、施入的肥料、土壤吸附空气中的NH3、灌溉水和地下水的补给,其中生物固氮和施肥是主要来源方式。

(三)土壤氮素的形态(四)土壤氮素的转化1.矿化作用矿化作用是指在土壤中的有机物经过矿化作用分解成无机氮素的过程。

矿化作用主要分为两步:水解作用和氨化作用。

水解作用是指在蛋白质水解酶、纤维素水解酶、木酵素菌等各种水解酶的作用下将高分子的蛋白质、纤维素、脂肪、糖类分解成为各种氨基酸。

氨化作用是指土壤中的有机氮化物在微生物——氨化细菌的作用下进一步分解成为铵离子(NH4+)或氨气(NH3)。

2.硝化作用土壤中的氨(NH3)或铵离子(NH4+)在硝化细菌的作用下转化为硝酸的过程叫硝化作用。

硝化作用产生的硝态氮是作物最容易吸收的氮素。

3.反硝化作用反硝化作用是硝酸盐或亚硝酸盐还原为气体分子态氮氧化物的过程中。

4.土壤中的生物固氮作用土壤中的生物固氮作用是指通过一些生物所有的固氮菌将土壤空气中气态的氮被植物根系所固定而存在于土壤中的氮,生物固氮作用一般发生在豆科植物的根系。

5.土壤对氮素的固定与释放土壤中的氮素在处于铵离子状态时可以从土壤溶液中被颗粒表面所吸附,另一方面被土壤吸附的铵离子还可以被释放出返回土壤溶液中。

在一定条件下铵离子在固相和液相之间处于一种动态平衡状态。

6.氮素在土壤中的淋溶作用土壤中以硝酸或亚硝酸形态存在的氮素在灌溉条件下,随着灌溉水的下渗作用。

7.氨的挥发作用铵转化成氨气损失掉的过程。

二、氮肥的性质和施用氨态氮肥 NH4HCO3、NH4Cl、(NH4)2SO4根据氮素的形态分硝态氮肥与硝铵态氮肥 NH4NO3酰胺态氮肥 CO(NH2)2速效氮肥根据肥效分缓(长)效氮肥(一)铵态氮肥的特点与施用1.铵态氮肥的特点氮素形态以氨或铵离子形态存在的氮肥称为铵态氮肥。