山东省产业结构_演进_现状与对策分析

- 格式:pdf

- 大小:741.46 KB

- 文档页数:8

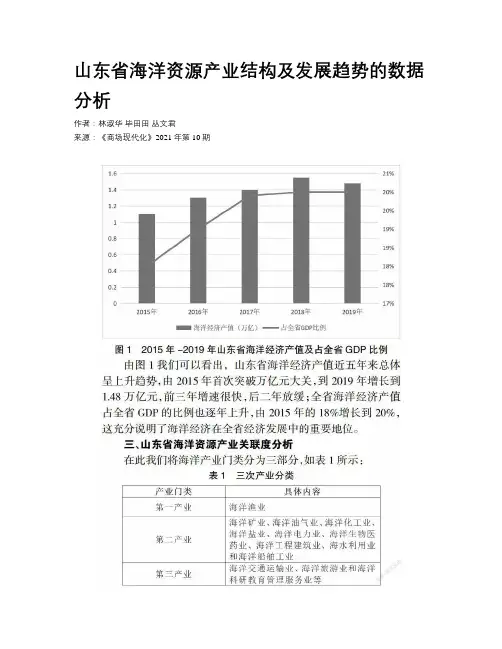

山东省海洋资源产业结构及发展趋势的数据分析作者:林淑华毕田田丛文君来源:《商场现代化》2021年第10期摘要:在海洋资源越来越受到重视的今天,发展海洋经济已成为当下全球的一种共识,只有努力发展海洋经济,才能够开辟“21世纪海上丝绸之路”。

海洋产业结构优化是发展海洋经济的核心内容,本文在对山东省海洋资源产业现状分析的基础上,利用灰色关联度模型进行海洋产业结构分析及预测。

研究结果表明山东省海洋产业结构变动并不明显,基本特征仍为第二产业高于第三产业高于第一产业,并且第一产业呈缓慢下降趋势,海洋第二和第三产业呈缓慢上升态势,总体结构水平仍与发达国家存在较大差距。

因此,建议从培养新兴产业人才、优化发展海洋新兴产业、实现产学研一体化等方面优化海洋资源产业结构,推动海洋产业升级。

关键词:山东省;海洋资源;产业结构;灰色关联度一、引言“向海则兴,背海则衰”。

2019年山东全省海洋产业产值在全省地区生产总值中占比约为20%,在全国海洋总产值中占比大约20%。

要想把握海洋经济发展新趋向,充分理解和把握山东省的省情,着力打造蓝色经济区是非常有必要的。

这不仅能够将山东省的海洋经济发展推上更高的台阶,也能够使山东经济社会迈入新的阶段。

海洋经济概念经过了长时间的发展实践,吸取了多年的经验,已经产生了深刻的改变。

传统的思路比较单一,单纯寻求量的改变,而现在正逐步转换为质的改变。

这就需要我们确定好领先的海洋产业并加以合理布局,通过点带动面的发展,最终推动整体协调发展。

海洋产业结构不断优化,能够促进新兴产业和新业态快速成长,在海洋经济发展的过程中起到引擎作用,进而有效推动国民经济高质量快速发展。

作为中国海洋经济强省的山东,海洋产业在整个国民经济和区域经济中仍存在问题,因此本文拟在山东省海洋资源现状分析的基础上,深入地探究海洋产业结构存在的问题,提出优化的建议对策,希望有利于海洋产业结构的调整、优化和升级,为推动山东省海洋经济的发展提供重要的理论价值和现实意义。

山东省国际旅游产业结构及其优化措施研究山东省国际旅游产业结构及其优化措施研究摘要:分析山东省国际旅游产业发展基础与结构现状,运用结构变化指数和专业化指数、灰色关联度、偏离—份额分析法分别对山东省国际旅游产业结构的变动状况、产业结构关联度、产业结构效益进行系统分析,明确产业结构的问题所在,确定各产业部门的优势与竞争力大小,并提出相应的产业结构优化措施。

关键词:旅游产业结构;灰色关联度;偏离—份额分析法中图分类号:F590 文献标识码:A一、引言旅游业是以食、住、行、游、购、娱等产业要素为核心,由旅游餐饮业、旅游住宿业、旅游运输业、旅游景观业、旅行社业、批发零售业、娱乐业和旅游服务机构等产业部门整合构成的具有强关联性的综合性产业,其自身的发展伴随着内部产业结构的转化。

旅游产业结构是指旅游产业内部各部门的构成状况和相互比例关系,对于区域旅游产业而言,一定的发展水平对应着一定的旅游产业结构,而旅游产业结构又直接影响着区域旅游产业布局与旅游产业政策,很大程度上决定了区域旅游产业的发展方向和发展速度。

旅游产业结构的优化升级,有利于充分发挥区域资源优势,提高旅游产业的集聚质量和整体效应,增强整体旅游实力,形成新的旅游经济增长点,同时合理的旅游产业结构还有利于资源的高效配置,确保旅游产业各部门在发展过程中的动态平衡,缩小区域旅游差异,促进区域旅游的可持续发展。

本文在对山东省国际旅游产业发展现状进行分析的基础上,运用科学的产业结构评价方法,深入研究山东省国际旅游产业结构的特点与转化规律,明确各旅游产业部门的优势与问题所在,以此设定国际旅游产业结构优化目标体系,合理配置部门资源、协调部门关系,从而提高山东省国际旅游产业的经济效益,为区域旅游发展的相关政策制定和理论研究提供参考。

二、山东省国际旅游产业结构现状(一)山东省国际旅游产业发展的区域基础山东省优越的自然、文化、经济和区位交通等条件为国际旅游产业的发展提供了有利的基础。

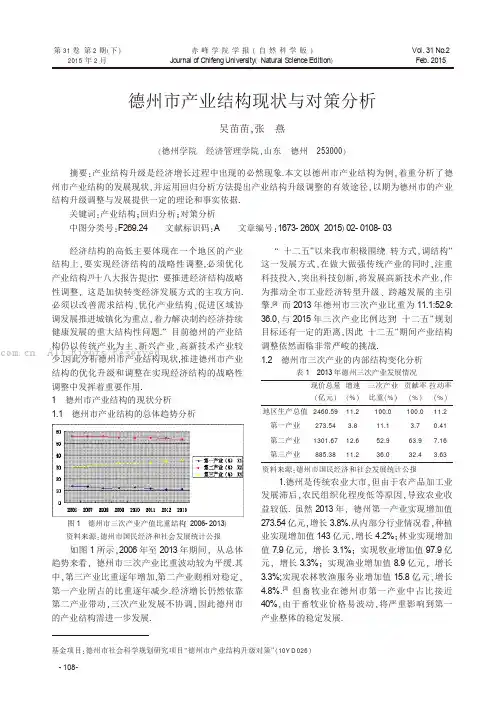

Vol.31No.2Feb.2015赤峰学院学报(自然科学版)Journal of Chifeng University (Natural S cience Edition )第31卷第2期(下)2015年2月德州市产业结构现状与对策分析吴苗苗,张燕(德州学院经济管理学院,山东德州253000)摘要:产业结构升级是经济增长过程中出现的必然现象.本文以德州市产业结构为例,着重分析了德州市产业结构的发展现状,并运用回归分析方法提出产业结构升级调整的有效途径,以期为德州市的产业结构升级调整与发展提供一定的理论和事实依据.关键词:产业结构;回归分析;对策分析中图分类号:F269.24文献标识码:A文章编号:1673-260X (2015)02-0108-03基金项目:德州市社会科学规划研究项目“德州市产业结构升级对策”(10YD026)经济结构的高低主要体现在一个地区的产业结构上,要实现经济结构的战略性调整,必须优化产业结构.[1]十八大报告提出:“要推进经济结构战略性调整,这是加快转变经济发展方式的主攻方向.必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展推进城镇化为重点,着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题.”目前德州的产业结构仍以传统产业为主,新兴产业、高新技术产业较少.因此分析德州市产业结构现状,推进德州市产业结构的优化升级和调整在实现经济结构的战略性调整中发挥着重要作用.1德州市产业结构的现状分析1.1德州市产业结构的总体趋势分析如图1所示,2006年至2013年期间,从总体趋势来看,德州市三次产业比重波动较为平缓.其中,第三产业比重逐年增加,第二产业则相对稳定,第一产业所占的比重逐年减少.经济增长仍然依靠第二产业带动,三次产业发展不协调,因此德州市的产业结构需进一步发展.“十二五”以来我市积极围绕“转方式,调结构”这一发展方式,在做大做强传统产业的同时,注重科技投入,突出科技创新,将发展高新技术产业,作为推动全市工业经济转型升级、跨越发展的主引擎.[2]而2013年德州市三次产业比重为11.1:52.9:36.0,与2015年三次产业比例达到“十二五”规划目标还有一定的距离,因此“十二五”期间产业结构调整依然面临非常严峻的挑战.1.2德州市三次产业的内部结构变化分析1.德州是传统农业大市,但由于农产品加工业发展滞后,农民组织化程度低等原因,导致农业收益较低.虽然2013年,德州第一产业实现增加值273.54亿元,增长3.8%.从内部分行业情况看,种植业实现增加值143亿元,增长4.2%;林业实现增加值7.9亿元,增长3.1%;实现牧业增加值97.9亿元,增长3.3%;实现渔业增加值8.9亿元,增长3.3%;实现农林牧渔服务业增加值15.8亿元,增长4.8%.[3]但畜牧业在德州市第一产业中占比接近40%,由于畜牧业价格易波动,将严重影响到第一产业整体的稳定发展.图1德州市三次产业产值比重结构(2006-2013)资料来源:德州市国民经济和社会发展统计公报现价总量(亿元)增速(%)三次产业比重(%)贡献率(%)拉动率(%)地区生产总值2460.5911.2100.0100.011.2第一产业273.54 3.811.1 3.70.41第二产业1301.6712.652.963.97.16第三产业885.3811.236.032.4 3.63表12013年德州三次产业发展情况资料来源:德州市国民经济和社会发展统计公报108--. All Rights Reserved.尽管德州市第一产业格局正在发生转变,但以种植业为主,畜牧业其次,“农业大市,经济小市”的问题仍然较为突出,因此大力加强、发展“高产、高质、高效”的现代农业应受到更加广泛的重视和关注.2.第二产业所占比重大,并以传统的工业制造业为主保持相对稳定.第二产业包括工业和建筑业两大类,其中工业在德州市的第二产业中占最为主要的地位.2013年,3371家规模以上工业企业完成增加值1468亿元,同比增长14.3%,居全省第三位.其中1661家轻工业累计完成增加值694.34亿元,增速13.17%,总量占比达47.3%;1710家重工业企业完成增加值773.91亿元,同比增长14.96%,增速高出轻工业1.46个百分点,拉动全市工业增长7.8个百分点,贡献率达54.9%.轻重工业比重为45:55,重工业比重较上年提高2个百分点.[4]从以上数据可以看出,德州市工业经济整体上以重工业为主,重工业发展速度比较快,并且保持明显的增长趋势.与此同时重工业的高速发展也带来了环境污染的问题.3.第三产业是现代经济发展的重要特征,由表1、表2得知,德州第三产业实现增加值885.38亿元,增长11.2%,对地区生产总值增长的贡献率为32.4%,拉动地区生产总值增长3.63个百分点,与2010年相比,第三产业占地区生产总值的比重由33%提升到36%,提高了3个百分点.2013年德州市第三产业占地区生产总值的比重也创下了自2006年以来的最好水平.虽然近几年第三产业结构总体变化趋势良好,但在发展层次方面还是相对滞后.目前,我市服务业仍以传统的批发零售业和交通运输业为主,一些基础性第三产业和新兴第三产业(如金融保险、信息、咨询、科技等)发展仍然不足.尽管第三产业的比例逐年缓慢增长,但依然能反映出德州市第三产业的发展是一种较低层次的扩张,技术含量较低.长远来看此种内部结构并不利于德州市产业结构发展.2德州市生产总值(GDP)与三次产业实证分析在本部分中,首先给出本文实证分析采用的变量及数据来源.数据来源主要是德州市统计局国民经济和社会发展统计公报.最后给出德州市生产总值(GDP)与三次产业百分比的回归结果,并对结果进行分析.2.1根据“德州市统计局国民经济和社会发展统计公报”发布的信息整理得到德州市2006年-2013年生产总值(GDP)及三次产业各占GDP的百分比,其中Y表示生产总值(GDP),X1、X2、X3分别表示一、二、三次产业各占GDP的百分比,具体数据见表2.2.2以表2的信息为基础,利用参数最小二乘原理估计生产总量GDP与三次产业的变动关系.假定多元线性回归模型为Y=β+β1*X1+β2*X2+β3*X3;利用EXCEL软件的统计功能对表2德州市生产总值(GDP)与三次产业所占GDP百分比进行多元回归分析,回归结果见表2.根据表2的结果,得到生产总值(GDP)与三次产业各占GDP百分比的多元线性回归方程为: Y=-7670.264+0*X1+12.6985402*X2+262.406895*X3各回归系数的实际意义为:β1=0表示,第一产业变动与生产总值(GDP)无关.β2=12.6985402表示,在第三产业占GDP百分比不变的条件下,第二产业占GDP百分比每增加1%,生产总值(GDP)增加12.6985402亿元.β3=262.406895表示,在第二产业占GDP百分比不变的条件下,第三产业占GDP百分比每增加1%,生产总值(GDP)增加262.406895亿元.3结论和对策建议3.1基本结论年份第一产业(%)X1第二产业(%)X2第三产业(%)X3生产总值GDP(亿元)Y 200614.055.830.21003.4 200713.455.531.11245.82 200812.155.932.01400.91 200912.454.633.01545.35 201012.754.333.01657.82 201111.854.333.91950.71 201210.954.234.92230.56 201311.152.936.02460.59表2德州市生产总值(GDP)与三次产业占GDP的百分比变量描述资料来源:德州市国民经济和社会发展统计公报图2德州市生产总值(GDP)与三次产业百分比的回归结果109--. All Rights Reserved.通过对德州市2006年-2013年的统计数据资料进行回归分析,可以发现,生产总值(GDP)与三次产业占GDP的比重存在不同的依存关系.其中,生产总值(GDP)的变化受第三产业占GDP百分比的影响最大,每当第三产业占GDP百分比增加1%,生产总值(GDP)就会增加262.406895亿元,是第二产业对生产总值(GDP)影响作用的20倍.换言之,生产总值(GDP)对第三产业增长的变动最为敏感,提升第三产业增加值是增加GDP最有效的途径.由表2得知,2013年三次产业比例由2012年的11.0:54.1:34.9调整为11.1:52.9:36.0,与上年同期相比,第一产业下降1.4个百分点,第二产业下降2.1个百分点,第三产业上升1个百分点.虽然第三产业比重有所上升,但重工业占据主导地位的现状仍未改变,也正因如此,一直以来德州市“二、三、一”的产业格局始终未能得到根本改善.这样的产业结构,表明德州经济增长方式仍属于粗放型,以投资拉动为主,工业技术水平低,高新技术产业发展慢,节能、环保工作形势严峻等.要进一步提高德州经济增长的质量和效益,就必须推进经济结构的优化和调整.3.2对策建议3.2.1加快第三产业发展调整产业结构的发展重点,持续稳定地发展第一产业,适当地发展第二产业,积极地发展第三产业.对三次产业结构进行调整,大力发展现代服务业,使之与制造业一起成为经济增长的两个重要支撑,对于促进德州市产业结构升级、转变经济增长方式意义深远.具体来看,第一,坚持“高端、高效、高辐射力”的产业发展方向,结合第二产业快速发展现代物流、金融、电子商务、技术咨询、信息服务等生产性服务业,提高生产性服务业对第一、二产业的渗透力和辐射力,服务于中高端制造业升级;第二,鼓励创新,把企业作为发展服务业的实施主体,不断扩大服务领域,提高服务技术含量,增强企业核心竞争力,逐步改变德州服务企业规模小、实力弱、分布散的状况.第三,结合不断提高的消费水平要求,加速发展房地产、旅游、医疗保健、文化体育、社区服务等生活服务业,带动提升产业结构.[6] 3.2.2加大第二产业中工业技术改造投入,促进传统产业的优化升级实施高端高质高效产业发展战略,设立专项资金,加大技术投入,推动纺织服装、食品制造等传统优势产业由一般加工向高端环节发展转变.就德州而言,有关部门应进一步加强研究和推广具有德州特色的小枣产业、德州棉花和德州扒鸡产业集群的优势.通过推进企业技术创新和体制机制创新,进行新产品研发,改造传统产业;通过推进名牌战略和工业化与信息化融合,重点发展扶持一批技术含量高、附加值高、有市场潜力的产品,提升传统产业;通过积极争取国家、省资源节约和综合利用项目,大力发展循环经济,坚持淘汰落后产能,推广应用先进节能工艺技术,实现由“两高一资”产业向节能环保产业的转变,推进传统产业可持续发展. 3.2.3加快高新技术产业发展,加速新兴产业崛起高新技术产业是优化产业结构、提升产业竞争力的突破口,2013年我市高新技术产业产值占工业总产值比重虽然达到25.4%,但发展还有较大空间.[7]作为太阳城的德州,发展新能源的优势与潜能是巨大的,2010年世界太阳城大会结束后,我市新能源产业在建项目达到63个,总投资额为268亿元,建成后预计新增销售收入511亿元.因此,“十二五”时期,德州市应大力发展低碳高新技术产业和新能源产业,加快建设国家级产业基地,着力打造新能源、生物技术产业基地和新材料、体育装备、环保设备三大产业集群,推动德州市工业向高端高质高效发展,以带动产业结构的不断优化升级.———————————————————参考文献:〔1〕于青.经济结构和产业结构问题研究[J].企业改革与管理,2014(6).〔2〕德州市统计局———统计数据分析研究.德州市开放型经济发展现状、存在问题及路径选择分析,2014.9.〔3〕德州市统计局———统计数据分析研究.德州三次产业齐发力助推经济实现新跨越,2014.3.〔4〕德州市统计局———统计数据分析研究.2013年全市工业经济运行综述及2014年展望,2014.1.〔5〕德州市统计局.德州统计年鉴2011[M].北京:中国统计出版社,2012.〔6〕景虹.天津产业结构优化升级的障碍和对策建议[J].天津经济,2010(7).〔7〕郭立伟,任用,梁红涛.德州市高新技术企业研发状况的分析研究[J].信息时代———科技情报研究学术论文,2008(3).110--. All Rights Reserved.。

2023年山东省软件行业市场分析现状山东省是中国重要的经济发展区域之一,软件行业也得到了快速发展。

以下是对山东省软件行业市场现状的分析:1. 市场规模扩大:山东省作为人口众多的省份,具备较大的市场潜力。

软件行业市场规模不断扩大,年均增长率保持在两位数以上。

2. 产业集聚效应明显:山东省的软件行业存在较为完善的产业链,从软件开发、系统集成到应用服务等环节,包括了软件企业、软件园区、软件人才、软件政策等一系列产业要素。

各个环节相互配合,形成了良好的生态系统。

3.企业数量增加:山东省软件企业数量逐年增加。

其中,济南、青岛、烟台等地的软件企业较为集中,拥有一些具有一定规模的软件企业,包括国内知名企业和跨国公司。

4. 创新能力提升:山东省软件企业的创新能力逐步提升。

企业加大研发投入,培养和引进高层次人才,积极开展技术合作和创新项目,推动软件行业的技术升级。

5. 主导产品:山东省软件行业的主导产品主要涵盖ERP管理系统、大数据分析、人工智能、云计算、物联网等领域。

随着数字化转型需求的增加,这些产品受到了市场的广泛关注和需求。

6. 市场竞争激烈:山东省软件行业市场竞争激烈,同质化产品较多。

企业需要通过不断提高产品质量和服务水平,不断创新和迎合市场需求,赢得市场份额。

7. 政府支持力度加大:山东省政府对软件行业给予了大力支持,出台了一系列政策措施,包括财税优惠、协调融资等,鼓励软件企业的发展,促进软件行业的繁荣。

总的来说,山东省软件行业市场向好的方向发展,市场规模不断扩大,创新能力提升,政府支持力度加大等都是市场发展的重要推动因素。

同时,行业也面临着激烈的竞争和技术更新换代的挑战,需要企业加大研发投入,提高创新能力,以适应市场需求和技术发展的新变化。

收稿日期:2020-07-28作者简介:胡智胜(1977-),男,山东省莱州人,硕士,高级畜牧师,主要从事畜牧业生产统计与经济运行监测预警工作。

山东省奶业发展现状、存在问题与对策建议胡智胜1,李建斌2,曲绪仙1,王乃健3,陈勇3(1.山东省畜牧总站,济南 250102;2.山东省农业科学院奶牛研究中心,济南 250100;3.潍坊市寒亭区畜牧业发展中心,潍坊 261100)中图分类号:S8-1 文献标识码:A 文章编号:1004-4264(2020)12-0055-04DOI: 10.19305/ki.11-3009/s.2020.12.015摘 要:2020年疫情给奶业生产带来了“黑天鹅”式的突变,但用长远眼光看,山东省奶业发展底色、趋势并没有改变。

从现状看,山东奶业行情逐步好转,单产和规模水平日渐提升,产业集中度和科技支撑力度向好发展,种养结合有效推进;从产业存在的问题来看,奶业可持续性发展的基础仍然不稳定、不巩固、不平衡,一些深层次矛盾特别是结构性矛盾仍然突出。

因此,奶业要提升风险抵御能力,战胜存在的困难和挑战,必须坚持“科技创新、产业融合、绿色高效”的发展原则,充分利用发展机遇,实现持续健康发展;坚持一手抓生产发展,一手抓质量管控,因地制宜创新发展。

关键词:山东奶业;现状;问题;机遇;对策建议2020年,自新冠疫情发生以来,山东奶业各界坚持底线思维,直面风险挑战,奶业生产虽有震荡但仍保持增长。

据国家统计局山东省调查总队统计,2020年上半年山东省奶牛存栏同比增长12.1%;牛奶产量同比增长11.0%。

疫情给奶业生产带来了“黑天鹅”式的突到中国的数量将进一步增加。

除此之外,法国作为欧洲的奶酪生产大国,奶酪品种丰富多样并具有发达的奶酪加工工艺。

中国的人均奶酪消费量目前不到0.1kg,是世界平均水平的1/26,奶酪产业亟待振兴,而奶酪作为奶业振兴的新动能,是提振乳制品消费的关键点。

3.2 遗传物质贸易扩大化法国是世界顶级畜禽育种大国,遗传改良业务处于世界领先地位,每个地方品种都设有研究所。

山东省高新技术产业出口的现状及对策建议摘要:山东省在实施了一系列诸如“科教兴贸”、“名牌战略”和“市场多元化战略”等政策措施后,对外贸易发展迅速。

其中,高新技术产品对外贸易发展势头强劲,对于促进全省外贸增长,优化产业结构,提升出口商品附加值起到了重要作用。

本文主要分析了山东省高新技术产品出口的现状以及存在的问题,如高新技术产品对外出口所占比重较低;出口产品中自有核心技术所占比重低;对外贸易面临日益严重的贸易壁垒等等,从而提出来相应的对策建议。

关键词:高新技术产品;出口竞争力;自主知识产权Abstract:Shandong province in the implementation of a series of "science and technology", such as "famous brand strategy" and "market diversification" policy, the rapid development of foreign trade. Among them, the momentum of the development of foreign trade of high-tech products to promote the province's strong, foreign trade growth, optimize the industrial structure, improve the added value of export commodities plays an important role in. This paper analyzes the current situation of high-tech products export in Shandong province and the existing problems, such as the export of high-tech products, the lower the proportion of its own core technology; low proportion of exports; foreign trade is facing increasing trade barriers and so on, so as to put forward corresponding countermeasures and suggestions.Keywords:High-tech products, Export competitiveness, Independent intellectual property rights目录一、山东省高新技术产品出口的现状 (1)(一)产品出口规模 (1)(二)产品出口的商品结构 (2)(三)产品出口的企业构成 (3)(四)产品出口的市场分布 (3)(五)出口企业在山东省的地区分布 (4)二、山东省高新技术发展出口存在的主要问题 (5)(一)出口额占外贸出口总额的比重不高 (5)(二)出口产品的品种过于集中 (6)(三)出口企业主体分布不平衡 (6)(四)出口产品自主知识产品比重低 (7)(五)出口环境建设滞后 (7)三、进一步促进山东省高新技术产品出口的对策建议 (8)(一)推动以国产品牌为主的产品出口 (8)(二)优化出口产品的商品结构 (8)(三)协调各类高新技术企业的发展 (9)(四)提高高新技术产业的自主创新能力 (9)(五)健全产品出口的配套服务机制 (9)结论 (10)参考文献 (11)随着经济发展步伐的不断加快,科学技术日趋成为一国综合国力的重要支撑。

山东省旅游业发展分析及对策选择山东,作为中国的一个重要省份,拥有丰富的历史文化和自然景观资源,旅游业在其经济发展中占据着重要地位。

近年来,山东省旅游业取得了显著的成就,但也面临着一些挑战。

一、山东省旅游业发展现状1、丰富的旅游资源山东拥有悠久的历史和灿烂的文化,是儒家文化的发源地。

泰山作为五岳之首,雄伟壮观,吸引着无数游客前来攀登。

曲阜的孔庙、孔府和孔林,是世界文化遗产,承载着深厚的儒家文化底蕴。

此外,济南的泉水、青岛的海滨风光、烟台的蓬莱仙境等,都各具特色。

2、旅游基础设施不断完善山东省加大了对旅游基础设施的投入,交通条件得到极大改善,高速公路、铁路和航空网络日益发达,方便了游客的出行。

酒店、餐饮等配套设施也逐步升级,提高了旅游接待能力。

3、旅游市场规模持续扩大近年来,山东省接待的国内外游客数量不断增加,旅游收入稳步增长。

旅游消费结构也在不断优化,从传统的观光旅游向休闲度假、文化体验等多元化方向发展。

二、山东省旅游业发展存在的问题1、旅游资源开发不均衡部分地区的旅游资源开发不足,一些优质的旅游资源尚未得到充分挖掘和利用。

例如,一些古村落、民俗文化等具有独特魅力的资源,还没有形成有效的旅游产品。

2、旅游产品同质化严重一些旅游景区的产品缺乏创新,同质化现象较为突出。

在旅游项目和活动的设计上,缺乏个性化和特色化,难以满足游客日益多样化的需求。

3、旅游服务质量有待提高部分旅游从业人员的服务意识和专业素质有待加强,旅游投诉时有发生。

景区的管理和服务水平也参差不齐,影响了游客的旅游体验。

4、旅游营销力度不够在旅游市场的宣传推广方面,手段相对单一,缺乏创新性和针对性。

对新兴媒体和网络营销的运用不够充分,导致山东省旅游品牌在国内外的知名度和影响力有待提升。

三、山东省旅游业发展的对策选择1、加强旅游资源整合与开发深入挖掘各地的特色旅游资源,制定科学合理的开发规划。

加大对欠发达地区旅游资源的开发力度,促进区域旅游协调发展。

山东省就业现状及对策山东省是中国东部沿海地区的重要省份之一,其就业现状直接关系到该地区的经济发展和社会稳定。

随着经济转型升级的进程不断推进,山东省面临着就业结构调整和就业压力增大的双重挑战。

本文将从山东省就业现状入手,探讨相关对策。

一、山东省就业现状1.就业人口规模增长不断2.就业结构失衡山东省的就业结构依然以传统行业为主,如制造业、农业和采矿业等。

同时,高技能、高薪资的就业岗位相对匮乏,导致大量劳动力流向低技能、低薪资的就业岗位。

3.高校毕业生就业难山东省拥有众多高校和大学,每年都有大量毕业生投入就业市场。

然而,与此同时,高校毕业生的就业难问题也存在。

尤其是一些专业与市场需求不匹配的学生,往往面临就业困境。

4.农民工问题突出山东省农村劳动力外出务工是一种常见现象,尤其在建筑业、服务业等领域。

然而,农民工的权益保护和工作条件仍然不尽如人意,给他们带来了不少困扰。

二、山东省就业对策1.调整产业结构,优化就业结构山东省应积极推动经济结构转型升级,发展高新技术产业、现代服务业等新兴行业,增加高薪资、高技能的就业机会。

此外,通过加大对中小企业的支持力度,提升其创新能力和竞争力,为就业提供更多的机会。

2.加强职业教育和技能培训山东省应加大对职业教育和技能培训的投入,提高劳动者的就业竞争力。

通过与企业合作,开展产教融合的人才培养模式,让学生能够获得更实际的技能和经验。

3.加强高校毕业生就业指导山东省应加大对高校毕业生就业指导的力度,提供更多的就业信息和培训机会。

与企业建立良好的合作关系,开展实习和校企合作项目,提高学生的就业能力和竞争力。

4.加强农民工权益保护山东省应加强对农民工的权益保护,落实最低工资标准、工时管理和社会保险等制度,维护其合法权益。

同时,加强对农民工的职业培训和技能提升,提高他们的就业能力和待遇。

5.加大创业和就业扶持力度山东省应加大对创业和就业扶持政策的宣传和落实力度,支持创新创业和自主就业。

环境管理Environmental Management赵玉潮1,曾香梅2(1.山东钢铁集团有限公司,济南 250101;2.济钢集团国际工程技术有限公司,济南 250101)摘 要:研究了山东省循环经济产业的发展历程,介绍了山东省近年来循环经济发展的基本情况,重点介绍了工业固废综合利用情况、危废处置及利用现状、城市矿产利用情况、再制造产业发展现状,总结了山东省发展循环经济产业的主要经验,并针对存在的主要问题提出了对策措施。

关键词:山东省;循环经济;产业;现状;分析中图分类号:X324 文献标志码:A 文章编号:1006-5377(2018)07-0025-041 山东省近十年循环经济发展的基本情况近十年来,山东省坚持把发展循环经济作为转方式、调结构和缓解资源环境瓶颈制约的重要措施,开展以企业为实施主体,以自主创新和技术改造为支撑,以能源资源循环综合利用为途径,降低资源消耗、减少废物产生和排放、提高资源产出效率为目标,加快产业结构调整,转变经济增长方式,走绿色低碳、可持续发展的新型工业化道路。

科学谋划,精心组织,实施多项举措推动循环经济发展。

通过以点带面、典型引路和示范引导,着力提升产业核心竞争力,实现科学发展、清洁发展和可持续发展,促进资源环境与经济社会协调发展。

“十二五”期间,山东省万元GDP能耗累计下降19.8%,工业固体废弃物综合利用率达到85.3%,主要再生资源回收利用率达到65%,万元工业增加值用水量注:本文为山东钢铁集团有限公司“十三五”重点课题《山钢集团循环经济产业发展规划暨循环经济产业基地建设初步方案设计》的部分研究成果。

达到11.4立方米。

《山东省循环经济发展“十三五”规划》提出,到2020年,全省万元GDP能耗比2015年降低17%,能源产出率比2015年提高15%,工业固体废弃物综合利用率达到88%,主要再生资源回收利用率达到75%,农作物秸秆综合利用率达到92%,基本形成绿色生产方式、绿色消费方式、循环型产业体系[1]。

产业结构优化调整分析[提要]近年来,青岛市逐年增长,但增速却大不如前。

本文以青岛市产业结构为突破口,主要分析青岛经济现状、青岛市产业结构的特点及产业结构优化对策,从而探究青岛经济如何持续发展。

主要运用数据分析及理论分析方法,利用产业经济学相关理论展开讨论。

关键词青岛;产业结构优化;可持续发展一、青岛市经济概况青岛位于山东半岛,现有人口900万人,被称为世界啤酒之城和世界帆船之都。

青岛的、财政支出、人口迁入量和工业生产总值等主要指标都超过了省会济南,位居山东之首。

作为山东省经济发展的领头羊,青岛一直坚持加工制造业、旅游业、海洋资源产业以及创新型工业相互融合的发展战略,如今已经形成了海洋经济、高端产业、生态科技为一体的发展模式。

青岛市地理位置优越,拥有中国第二个外贸亿吨吞吐大港——青岛港,既是重要的交通枢纽,又是中国的军事要地。

并且,青岛集中了全国三分之一的科技开发机构,主要集中于青岛高新区。

高新区有5个主要园区,其中最为发达的是高科园,孕育了许多世界500强企业,如海尔集团、海信集团等。

此外,青岛还孕育了中国海洋大雪、青岛科技大学、青岛大学、青岛理工大学等诸多科研高校。

所以,无论在政治上还是经济上,青岛都具有重要的综合战略地位,已成为中国环渤海经济圈中综合经济实力仅次于北京、天津的重要经济中心城市。

2022年,中国各省份排行榜上,排名前五位的分别是广东省、江苏省、山东省、浙江省和河南省。

在城市排行榜上,青岛市排名第十二位,这个排名相比往年有下降趋势。

青岛近年来的虽然一直在增长,但增速逐年下降,远远低于十年前的增速。

二、青岛市五大重点产业青岛的五大重点产业是信息技术产业、高端装备与新材料产业、生物产业、绿色低碳产业、数字创意产业,这五大产业的比重约为20。

那么,这五大产业究竟为何具有如此高的产值呢?第一,信息技术产业,在青岛高新区内配套设施完备,拥有众多骨干企业,并利用外资扩大规模,外向型经济活跃;第二,青岛的矿产资源丰富,周边的985211大学也源源不断地为青岛提供人才,给予高端装备与新材料产业人力和物力的优势;第三,生物产业的优势在于以海洋生物医药国家火炬特色产业基地为依托,又有天然的海洋生物研究条件;第四,绿色低碳产业的优势主要是政府支持,因为青岛人口负担过重,所以发展此产业是必然趋势;第五,数字创意产业的兴起是由于青岛形成了由广告产业链、传媒产业链和高科技产业链所组成的全新产业园区的新型发展平台,提高了生产链的整体效率。

章丘大葱产业发展存在问题及对策分析【摘要】章丘大葱是山东章丘特色农产品,具有浓厚的地方特色和市场需求。

随着社会经济的发展,章丘大葱产业也面临着一些问题。

本文通过对章丘大葱产业现状的分析,发现存在市场竞争激烈、产品质量参差不齐等问题。

针对这些问题,我们提出了一些对策建议,包括加强品牌建设、提高产品质量、拓展销售渠道等。

我们也展望了章丘大葱产业的发展前景,认为只要调整发展策略,充分发挥地方特色和市场优势,章丘大葱产业仍然具有很大的发展潜力。

我们总结评价了本文的研究结果,展望了未来发展的方向,并提出了进一步的建议措施。

通过本文的研究,将有助于推动章丘大葱产业的健康发展。

【关键词】章丘大葱产业、发展问题、对策分析、现状分析、发展前景、可行性分析、总结评价、展望未来、建议措施、研究背景、研究目的、研究意义。

1. 引言1.1 研究背景章丘大葱作为山东省章丘市的特产之一,早在唐代就被列为贡品,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

随着农业产业结构调整和城乡一体化发展的推进,章丘大葱产业在近年来得到了极大的发展。

随着市场竞争的加剧和外部环境的变化,章丘大葱产业也面临着一些问题和挑战。

对章丘大葱产业的发展现状进行深入分析,解决存在的问题,寻找发展的新途径,具有重要的理论和实践意义。

1.2 研究目的本文旨在深入了解章丘大葱产业的发展现状,分析存在的问题和挑战,提出相应的对策建议,探讨未来发展前景和可行性,以期为章丘大葱产业的持续健康发展提供参考和借鉴。

具体目的包括:1. 系统分析章丘大葱产业的现状及其发展趋势,揭示产业面临的主要问题和挑战;2. 分析产业发展中存在的瓶颈和障碍,寻找解决问题的有效途径和对策;3. 提出针对性的发展建议和措施,促进章丘大葱产业的可持续发展;4. 展望未来章丘大葱产业的发展方向和前景,探讨产业发展的可行性及潜在风险;5. 提出具体的建议措施,为推动章丘大葱产业的发展做出努力和贡献。

1.3 研究意义章丘大葱产业作为农业的重要组成部分,对当地经济发展和农民收入增加起着至关重要的作用。

第2期总第124期2013年3月

山东财政学院学报JOURNALOFSHANDONGUNIVERSITYOFFINANCENo.2Vol.124

Mar2013

山东省产业结构:演进、现状与对策分析王晓辉1,张永2,刘楠楠1(1.山东财经大学管理科学与工程学院,山东济南250014;2.南开大学经济学院,天津271000)摘要:改革开放以来,随着山东经济的快速发展,省内产业结构也出现了明显的变化与波动,从1978年的“一、二、三”模式转变为现阶段的“二、三、一”模式。当前,山东省第二产业比重过大,第三

产业投资不足,产业结构不合理,地区间发展不均衡已经成为制约山东省经济健康发展的重要问题。在低碳经济背景下,限制高碳强度产业的增长、大力发展第三产业以及完善山东省低碳经济发展的相关政策与法规是解决上述问题的有效路径。关键词:产业结构;三次产业;低碳经济中图分类号:F269.24文献标识码:A文章编号:1008-2670(2013)02-0038-08

收稿日期:2012-12-15基金项目:山东省软科学研究计划项目“山东省低碳排放产业体系与消费模式的构建与对策研究”(2012RKB01384);山东省信息化与工业化融合专项研究项目“建设以低碳排放为特征的产业体系和消费模式研究”(2012EI018)。作者简介:王晓辉,女,山东泰安人,管理学博士,山东财经大学管理科学与工程学院副教授,研究方向:管理科学与低碳经济;张永,男,山东淄博人,经济学博士,南开大学经济学院博士后,研究方向:产业经济与金融风险管理;刘楠楠,女,山东莱阳人,山东财经大学管理科学与工程学院,研究方向:管理科学与低碳经济。

改革开放以来,山东省的经济发展速度维持了较高水平。2011年山东省实现生产总值(GDP)45361.85亿元,在全国占据的比重由1978年的3.3%上升到9.6%,人均GDP由316元上升至2011年的47335元,明显高于全国平均水平。2012年,在外部环境错综复杂、国内经济下行的不利形势下,上半年山东省生产总值达到24118.1亿元,同比增长9.7%,超过全国平均水平1.9个百分点,显示出平稳增长的良好态势。地区经济发展过程往往伴随着产业结构的变化[1,2]。随着山东经济的快速发展,省内产业结构也出现了

明显的变化与波动。文中主要运用1978-2012年的山东省统计年鉴数据以及近三年的中国统计年鉴数据,围绕产业结构的历史演进与结构现状进行深入分析,并提出调整和优化山东省产业结构的对策建议。

一、山东省产业结构的总体趋势分析产业结构是指资金、劳动力、生产资料等各种生产要素在国民经济各部门的配置比例及其相互制约的关系,反映着各个国家或者地区经济发展的水平、内在活力与增长潜力。本文将以产值结构和就业结构作为主要指标依据,针对山东省产业结构的总体趋势进行分析。从产值结构来看,改革开放以来,山东省三次产业的产值结构发生了显著变化。如图1所示,1978至2011年期间,山东省三次产业比重有较为明显的波动,但从总体趋势来看,波动较为平缓。其中,第三产业所

占比重逐年增加,第一产业所占比重逐年减少,第二产业则保持基本稳定,这是山东省一直以来提倡“优化产

83第2期王晓辉,张永,刘楠楠:山东省产业结构:演进、现状与对策分析业结构”所取得的成果。山东省三次产业中,第二产业所占比例最大,并且保持相对的稳中有涨,但在近几年有缓慢下降的趋势,2011年第二产业占比52.95%,与1978年基本持平。第一产业占比逐年缩小,已由1978年的33.3%下降为2011年的8.8%。第三产业比重占比则呈逐年扩大的趋势,占比由1978年的13.8%增加到2011年的38.3%。

从就业结构来看,改革开放以来,三次产业的变动趋势与产值结构变动趋势相似,但三次产业就业结构却与多次变化的产值结构显现出较大的差别。如图2所示,虽然第一产业就业人数比重逐年降低,第二产业、第三产业就业人数比重逐年增加,但就业结构一直以来呈现“一、二、三”的特征。第一产业就业比重由1978年的79.2%下降至2011年的34.1%,下降幅度明显。但在2011年第一产业占山东省GDP的比重仅为

8.8%的情况下,第一产业就业比重依然占到34.1%,无论是从就业比重还是从所占就业绝对数来看,第一产

业均居首位,表明山东省农业就业人口比例过大。第二产业就业比重从1978年的12.3%上升至33.7%,根据发达国家发展经验,现有的第二产业就业比重比例是基本合理的。第三产业的就业比重从1978年的8.5%上升至32.2%,吸纳劳动力的潜力日益增强,但与发达国家和地区相比,第三产业的就业比重依然过

低[3],势必成为山东省今后最具发展潜力的产业。由上述数据分析不难看出,第二产业在山东省国民经济中处于主导地位,而第二产业恰恰正是排放二氧化碳的主要产业,因此山东省的产业结构亟待进一步升级。世界经济发展规律显示,一个国家随着经济和技术等各方面发展水平的日益提高,产业结构的变化通常要依次经历“一、二、三”、“二、一、三”、“二、三、一”和“三、二、一”四个阶段,以实现产业结构的持续升级。可见,山东省目前已由“二、一、三”模式转变为“二、三、一”模式,第二产业一直处于主导地位,第一产业比重大幅下降,第三产业比重迅速提高,服务业越来越发达,整体产业结构的变化趋势基本符合经济发展规律。按照经济学家钱纳里等人提出的人均GDP标准模式,结合山东省自身经济发展和工业化进程的实际现状,山东省总体上已经由“十五”时期所处的工业化中级阶段进入了工业化高级阶段。“十一五”期间,山东省第一产业在GDP中所占的比重由9.77%下降为9.16%,降低了0.61个百分点,与山东省确定的8%的“十一五”规划目标存在一定差距。第二产业产值比重稳中有降,从业人员比重缓慢上升。2006年山东省第二产业占GDP比重为57.42%,2010年第二产业所占的比重为54.22%,与山东省“十一五”规划55%的目标尚有一定距离。第三产业产值比重持续上升,2006年第三产业在GDP中所占比重约32.82%,2010年为36.62%,与“十一五”规划目标(37%)已非常接近。2011年山东省三次产业比重

9∶53∶38,与2015年三次产业比例达到7∶48∶45的“十二五”规划目标相比差距较大,因此,“十二五”期间产

业结构调整依然面临非常严峻的挑战。

93山东财政学院学报2013年二、三次产业的内部结构变化分析(一)第一产业内部结构变化情况

第一产业主要包括粮食作物、经济作物、种植业、畜牧业、林业、渔业、副业等,即农林牧渔各业。作为国民经济的基础,农业是支持整个国民经济不断发展与进步的必要条件与基本保障。山东省位于我国东部沿海、黄河下游地区,农业生产在国民经济中占有重要地位。2011年农业总产值为3843.6亿元,达到1978年的45倍,居全国之首,粮食总产量达4426万吨,占全国的7.7%,是全国重要的商品粮生产基地。从表1中所列出的产值比重变化情况可以看出,山东省农业所占第一产业比重的下降幅度较大,牧业比重明显增加,渔业比重虽然涨中有降,但也基本保持较为平稳的增长趋势,林业比重始终较低,形成了农业占一半,其他产业总和占一半的局

表1山东省第一产业内部结构单位:%年度19781980198519901995200020052011农业82.980.174.065.055.556.754.451.9林业1.82.83.33.22.52.11.51.3牧业11.914.618.723.325.826.130.129.3渔业3.42.64.08.616.115.112.413.5农林牧渔服务业0.00.00.00.00.00.01.64.0

注:1.根据《山东统计年鉴(2012)》相关数据计算而得;2.2003年开始把农林牧渔服务业归入第一产业。

面。从实物产量来看,1978-2011年的粮食、棉花、油料分别增长0.93、3.3和2.6倍,而肉类、禽蛋、奶类的产量分别增加10.7、16.9和39.8倍,水产品总量增加10倍,也比较直接地反映出畜牧业和渔业增长较快,而种植业的发展相对较缓慢。总之,山东省第一产业格局正在发生转变,但仍以种植业为主,畜牧业其次,且还不够稳定,产业化、市场化和现代化水平较低,大力加强、发展“高产、高质、高效”的现代农业应受到更加广泛的重视和关注。(二)第二产业内部结构变化情况

改革开放以来,山东省第二产业所占比重最大,并保持相对稳定。第二产业包括工业和建筑业两大类,其中工业在山东省的第二产业中占最为主要的地位[4]。图3显示,1978-2011年间,山东省工业占第二产业总

值的平均比重为89.1%,且始终保持稳定。2011年,工业占山东省GDP的比重达到40.6%,年工业增加值达到2.1万亿元,占第二产业的88.5%,这一年的工业总量仅次于广东和江苏,居全国第三位。

图4表明,改革开放以来,山东的工业经济整体上以重工业为主,重工业发展速度比较快,并且保持明显的增长态势。山东省重工业在工业中占比从1978年的51.4%上升至2011年的68.8%,总体呈现重工业化趋势。按所有权性质分类来看,山东省国有经济工业产值占全部工业总产值的比重由1978年的67.63%降至2009年的5.72%,2011年又略微回升到6.23%,集体经济占比由1978年的26.48%降为2011年的3%,04