改革开放以来山东省产业结构演进特征分析

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:4

广角视野w i d e angle山东省产业结构的演进分析孙连山魏继承(西南财经大学工商管理学院611130)=摘要>与其他发达省份相比,山东省的产业结构仍然存在不足,第一产业产值比重与就业比重仍占有较大比重;第二产业中重工业化率较高,高新技术产业发展不足;第三产业发展速度较慢。

本文通过对山东省三大产业结构及其内部结构演进的分析,发现其在演进过程中存在的问题,提出优化产业结构的建议。

=关键词>产业结构;结构偏离度;结构变动速度改革开放以后,山东省根据国内外经济形势的变化,制定了适合本省的经济政策,使得山东省的经济得到了快速的发展。

2008年地区实现生产总值31072.06亿元,比上年增长12.1%,居全国第二位。

从经济总量看,山东省的经济确实得到了快速的发展,但从经济结构内部看,尤其是产业结构,与其他发达省市相比,存在着不合理的一面。

这些结构性的问题如果解决不好,将会制约着山东省经济的健康发展。

因此,对产业结构进行分析,具有重要的现实意义。

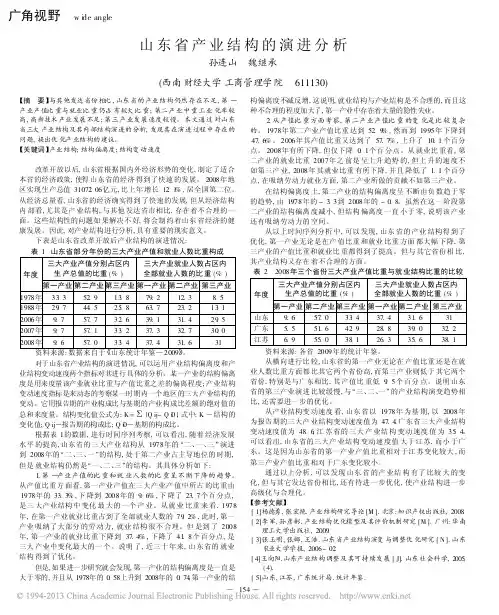

下表是山东省改革开放后产业结构的演进情况:表1山东省部分年份的三大产业产值和就业人数比重构成年度三大产业产值分别占区内生产总值的比重(%)第一产业第二产业第三产业三大产业就业人数占区内全部就业人数的比重(%)第一产业第二产业第三产业1978年33.352.913.879.212.38.5 1988年29.744.525.863.723.213.1 2006年9.757.732.639.131.429.5 2007年9.757.133.237.332.730.0 2008年9.657.033.437.431.631资料来源:数据来自于5山东统计年鉴)20096。

对于山东省产业结构的演进情况,可以运用产业结构偏离度和产业结构变动速度两个指标对其进行具体的分析。

某一产业的结构偏离度是用来度量该产业就业比重与产值比重之差的偏离程度;产业结构变动速度指标是来动态的考察某一时期内一个地区的三大产业结构的变动。

山东省产业结构调整及对策分析1. 引言1.1 引言山东省作为我国的经济大省之一,其产业结构一直是各界关注的焦点。

随着经济结构转型升级的步伐加快,山东省的产业结构也在不断变化和调整中。

本文将对山东省的产业结构调整进行深入分析,并提出相应的对策。

在全国范围内,山东省的产业结构呈现出明显的特点:第一是工业占比较大,尤其是传统产业比重仍较高;第二是服务业增长势头良好,但比重相对较低;第三是农业结构依然存在不少问题,产出规模和效益均较为一般。

这些问题的存在,制约了山东省产业结构的进一步优化和升级,亟需采取有效措施进行调整。

在制定产业结构调整对策时,需要综合考虑政府引导、市场调节、企业自身等多方因素,采取因地制宜、因时制宜的策略。

山东省作为全国经济发达地区,有着得天独厚的资源优势和产业基础,具备较好的产业结构调整潜力和条件。

通过加大科技创新力度、优化产业布局结构、推动企业转型升级等措施,可以有效地推动山东省产业结构的转型调整,实现经济高质量发展的目标。

山东省产业结构调整是当前经济工作的一项重要任务,其重要性不言而喻。

只有通过不懈的努力和持续的改革创新,才能实现产业结构的升级优化,为山东经济的可持续发展打下坚实基础。

1.2 背景介绍山东省是中国的经济大省,拥有丰富的资源和人才优势。

近年来,随着全球经济格局的变化和国内市场需求的调整,山东省的产业结构也在不断发生变化。

传统的重工业和原材料加工产业面临着市场竞争压力和环保政策的挑战,需要进行结构调整和转型升级。

在全面建设现代化经济体系的背景下,山东省正面临着产业结构调整的重大任务。

通过深化供给侧结构性改革,推动优化产业结构,提高产业链水平,加快发展先进制造业、现代服务业和数字经济,实现经济高质量发展。

为了实现产业结构调整的目标,山东省需要制定科学合理的对策和措施,积极推动产业转型升级,提升产业竞争力和创新能力。

在推动产业结构调整的过程中,需要保障就业稳定和民生改善,实现经济增长和社会可持续发展的统一目标。

改革开放以来山东区域经济发展战略的历史演变研究自改革开放以来,山东根据社会经济发展所处阶段的特点和任务,实施了具有明显成效的区域经济发展战略,使山东区域经济空间结构更加合理化。

山东区域经济发展战略大体经历了五个阶段。

一、开发开放战略(1978年一1984年)进人改革开放新时期,国家政策由沿海向内地的时序展开。

这一阶段属于山东区域经济发展的探索实验阶段,发展战略上一方面努力清除经济社会生活中长期存在的左的影响,一方面深化农村改革,着手推动各项经济改革逐步开展。

省委按照中央部署进行了全面的拨乱反正,处理了大批历史遗留问题,把党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来。

在发展战略的设计上,把农村改革作为经济社会发展的先导,菏泽、德州、聊城等地放宽经济政策,率先实行多种形式的生产经营承包责任制,使农村改革由西向东发展起来。

农村改革带动了城市改革,以扩大地方和企业自主权为重点的城市改革初步展开,为长期封闭的经济注人了生机和活力。

1983年省委召开第四次代表大会,确定了实现提前翻番、富民兴鲁的20世纪国民经济和社会发展目标,不久,国务院确定青岛、烟台作为对外开放城市,把山东推向对外开放最前沿。

省委、省政府迅速对发展战略作出调整,要求积极扩大出口贸易,加快利用外资和引进技术,形成以出口为导向的产业结构。

这一时期,全省生产总值年均增长两位数以上,农业生产迅速发展,农村温饱问题基本解决。

进出口增长迅猛,外商直接投资开始涌入,山东的发展进入了现代化建设新时期。

二、东部开放,西部开发,东西结合,共同发展战略(1985年1991年)1978年党的十一届三中全会之后,山东省各地经济普遍繁荣发展,到1984年温饱问题基本解决,但区域间差距扩大问题也日益显现出来。

1984年2月,政府部署开展经济和社会发展战略研究,对区域差距扩大问题给予高度关注,并逐步形成一系列决策。

1984年11月,启动沂蒙山建设计划;1986年10月,展开区域经济开发,在东平县召开现场办公会上首次提出东西结合,共同发展的战略;1988年,把区域发展战略进一步确定为东部开放,西部开发,东西结合,共同发展,强调优势互补,相对平衡发展,形成总体优势,参与国内外大市场竞争。

山东省农业产业结构演进及其影响因素研究山东省是中国的农业大省,其农业产业结构一直以来都受到广泛关注。

随着时间的推移和经济的发展,山东省农业产业结构也发生了不断变化,这一变化不仅影响着山东省农业的发展,也对整个地区的经济和社会产生了重要影响。

本文将重点研究山东省农业产业结构的演进及其影响因素,希望为深入了解山东省农业发展的特点和规律提供一定的参考。

一、山东省农业产业结构的演进1.1 1980年代以前在改革开放初期,山东省农业产业结构主要以粮食作物为主,以小规模农业生产为特点。

此时期,山东省农业收入主要来源于粮食种植和养殖业,农业综合经营水平较低,就业人口主要分布在农村地区。

1.2 1990年代随着农村改革的深入和市场经济的发展,山东省农业产业结构出现了较大变化。

农业产业多元化逐渐成为主流,果蔬、畜牧业等产业得到了快速发展,并逐渐成为农业经济的支柱产业。

农业机械化水平逐渐提高,农业生产效率明显提高。

1.3 2000年代以后进入21世纪以后,随着全球化和信息化的发展,山东省农业产业结构不断优化升级。

生态农业、有机农业等新型农业模式得到了推广和应用,农业生产方式和模式发生了较大变化。

农业科技水平不断提高,农作物种植结构和畜牧业品种结构也发生了明显变化。

2.1 资源禀赋山东省地处黄河下游平原地区,拥有较为丰富的农业资源,包括土地资源、水资源和气候资源等。

这些资源的禀赋为山东省农业产业的多元化和发展提供了有力支撑,同时也影响着山东省农业产业结构的演进。

2.2 政策法规政策法规对农业产业结构影响深远。

在改革开放初期,农村经济体制改革和农村土地制度改革的推进,为农业产业结构变革奠定了基础。

近年来,国家也出台了一系列支持农业产业结构调整的政策措施,加速了农业结构的调整和优化。

2.3 技术进步农业技术的进步对农业产业结构有着重要影响。

随着科技的不断发展,农业生产方式和生产技术得到了很大提升,包括农业机械化、生物技术、信息技术等方面,这些技术进步改变了传统的农业生产方式,也影响着农业产业结构的演进。

山东省产业结构与就业结构协调性研究作者:景建军来源:《科技与创新》2016年第23期摘要:产业结构与就业结构演变关系是经济发展的重要研究领域,两者存在非常密切的关系。

分析了山东省产业结构和就业结构的演进过程,同时与国际理论标准模式作了对比分析。

结果表明,第一产业发展协调性较差,有大量剩余劳动力没有转移,第二产业发展协调性较好,对促进劳动力就业作用明显,但是产业结构和就业结构的协调空间还很大,第三产业发展的协调性最好,吸纳劳动力的能力较强。

关键词:产业结构;就业结构;国际标准模式;就业岗位中图分类号:F249.2 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2016.23.0371 山东省产业结构演变过程分析1.1 山东产业结构的演变过程改革开放以来,尤其是进入新世纪以后,山东经济得到了持续、快速增长,经济规模不断增大,国内生产总值由1978年的225.45亿元增加到2014年的59 462.59亿元,增长了262.7倍。

与此同时,山东产业结构也不断进行优化调整,1978年三次产业结构比例为33.3∶52.9∶13.8,2014年产业结构比例演变为8.1∶48.4∶43.5. 从具体的演变过程看,可以把山东产业结构演变分为两个阶段,分别为“二一三”阶段(1978—1989年)和“二三一”阶段(1990—2014年)。

纵观改革开放以来山东产业结构的发展,山东产业结构不断向高级化特征演变,整个演变过程符合产业结构演变的规律,第一产业比例下降迅速,且已经下降到较低的水平,从长远发展看,第一产业比例还将下降,但下降速度会很缓慢,第二、三产业在经济增长中占主导地位,且第三产业增长潜力巨大。

1.2 与国际理论标准模式的比较这里选用钱纳里和赛尔奎因产业结构模式作为国际理论标准模式。

钱纳里和赛尔奎因通过对多个国家的产业结构的演变进行了分析研究,得出了不同收入水平下产业结构演变的一般规律。

在赛尔奎因和钱纳里产业结构标准模式中,人均GDP(美元)是以1980年为基期计算的,以1980年为基期,2008年我国物价共上涨了4.227倍,2008年山东省人均GDP为32 936元,去除物价上涨因素,相当于1980年的6 300元,按照当时人民币对美元汇率1.5∶1,折合成美元为4 200美元,接近于产业结构标准模式中人均GDP4 000美元,其所对应的就业结构应为9.7∶45.6∶44.7,而2008年山东产业结构水平为8.7∶50.1∶41.2. 与国际标准模式对比,产业结构基本接近于国际标准的产业结构,第一产业比例略低1个百分点,第二产业比例偏高,要高出标准模式4.5个百分点,而第三产业比例低于标准模式3.5个百分点。

山东省产业结构升级研究[提要] 产业结构优化升级是当前经济发展进程中重大的战略选择。

山东省应以产业内部布局重塑作为产业升级的重要切入点,以参与国际分工、承接国外产业转移、实现自我发展与创新作为产业升级的主要途径,逐步构建产业梯度发展模式,并形成有效的产业传递,以提升山东省产业结构的整体水平。

关键词:产业结构;优化升级;产业转移一、产业结构优化升级带动经济增长的运作机理分析经济发展的过程实质上就是产业升级的过程,产业结构发展与优化已经成为工业化阶段经济增长的主题,更是在开放条件下的政策选择。

一个国家经济发展过程本身就是产业结构升级的过程,产业结构的调整与升级对一个国家经济的发展有着至关重要的作用。

产业结构升级一般蕴含两层涵义:一是指在发达国家的增长过程中,各个产业部门所表现出的相似的变动趋势,即第一产业的份额显著下降,第二产业的比重显著上升,第三产业也略有上升;另一层涵义是指发生在工业部门内部的产业由低级向高级,由低劳动生产率向高劳动生产率,由低附加值向高附加值,由劳动密集型向资本、技术密集型的发展变化过程。

这里所谓的产业结构优化升级,主要是对于后一种涵义的理解。

自1978年实行改革开放以来,经过30多年的发展,山东省经济建设取得重大成就,产业结构也发生了巨大变化,逐步摆脱了改革开放以前的“农业基础薄弱、工业发展水平较低、服务业发展严重滞后”的局面,产业结构开始由第一产业为主,发展到第二产业高速增长,第三产业在国民经济中的比重迅速增加的新格局,形成了具有自身特色的产业体系,实现了产业结构的高级化演变,经济发展水平得到了大幅提升。

由此可见,产业结构调整与升级是实现一个地区乃至整个国家经济又好又快发展的有效途径。

(一)产业结构优化升级有效促进资源合理配置是经济发展的基础动力。

产业结构伴随经济增长和发展而变动,相对应,随着生产要素在社会各部门之间的流动,产业结构合理化、高度化和现代化无疑也会加快经济增长。

山东省产业结构与劳动力结构演变趋势1山东省产业结构和劳动力结构的演变趋势1.1产业结构的调整根据山东省统计年鉴的数据,整理如表1。

根据表1,可以把山东省产业结构的演变分为三个阶段。

第一阶段为1980-1983年改革初期调整期。

这一时期,第一产业和第三产业得到了较快的发展,第一产业增加值占GDP的比重从1980年的36.4%上升到1983年的40.4%;第三产业增加值占GDP的比重从1980年的13.6 %上升到1983年的20.7%;而第二产业增加值占GDP的比重则由1980年的50.0%下降到1983年的38.9%,降低了14个百分点。

整个产业结构呈现“2-1-3”的格局。

1983年是山东省产业发展的一个重要转折点,从这年开始,第一产业增加值占GDP的比重一直处于下降状态中。

第二阶段为1984-1991年第三产业崛起期。

这一时期,第三产业增加值占GDP的比重从1984年的20.7%上升到1991年的30%,上升了9.3个百分点;第二产业增加值占GDP的比重缓慢上升;第一产业所占比重明显下降,从1984年的38.2%下降到1991年的28.8%,下降了11.6个百分点。

整个产业结构也呈现“2-1-3”的格局。

1991年也是山东省产业发展的一个重要转折点,从这年开始,第三产业增加值占GDP的比重超过了第一产业增加值占GDP的比重。

第三阶段为1992年至今三大产业稳步调整期。

这一时期,第一产业增加值占GDP的比重一直处于下降通道,而第二、三产业增加值占GDP的比重一直处于上升通道,但是第二产业增加值占GDP的比重要高于第三产业增加值占GDP 的比重,整个产业结构呈现“2-3-1”的格局。

山东省三大产业增加值占GDP的比重的演变趋势基本符合配第—克拉克定理。

随着经济的发展和进步,首先是第一产业所占比重最大,第二产业次之,第三产业最小;其次,由于工业化的发展,第二产业所占比重逐渐增大,并超过第一产业位居第一位,第一产业退居第二位,第三产业所占比重最小;再者,随着科技的发展知识经济的到来,第三产业所占比重超过第一产业位居第二位,第一产业退居第三位。

⼭东省第三产业发展及其就业带动效应分析【【《⾦融发展研究》第2期随着全球⾦融危机的蔓延,就业问题⼜⼀次成为⼈们关注的焦点。

当前,我国就业结构呈现出第⼀产业就业量基本饱和、第⼆产业吸纳就业能⼒有限、第三产业新增就业⼈数最多的特点。

与发达省份相⽐,⼭东省第三产业发展相对滞后,具有较⼤发展潜⼒,⼤⼒发展第三产业可以有效解决就业问题。

⼀、⼭东省第三产业发展现状评价改⾰开放以来,⼭东省经济社会发展⼀直领先于全国,第三产业不论从产值上还是从解决就业上都取得了较快的发展。

但是,与发达省份⽐较,⼭东省第三产业发展相对滞后。

主要表现为产业层次不⾼和产业内部结构发展失衡两个⽅⾯,具体是:(⼀)产业层次不⾼,产值和从业⼈员⽐重较低从产业产值⽐重来看,2008年,⼭东省第三产业产值为10367.23亿元,占GDP 的33.3%,排名仅全国第26位,产值占⽐不仅⽐同属东部沿海地区的江苏、福建、浙江和⼴东省份分别低4.7、5.9、7.6和9.6个百分点,⽽且低于全国平均⽔平(2008年为40.07%)。

根据《国际统计年鉴2009》的数据,⽬前发达国家第三产业占GDP 的⽐重为72.5%,发展中国家为54.7%。

可见,⼭东省第三产业不但发展不⾜,⽽且相当落后,甚⾄拖了我国第三产业发展的后腿。

从就业⽐重来看,2008年,⼭东省第三产业就业⼈员⽐重仅为31%,全国排名仅第24位。

2007年,⼭东省三⼤产业就业⼈员⽐重之⽐为37.4:31.6:31.0(以下⽂中数据均来源于《⼭东省统计年鉴》)。

⼭东省第三产业发展及其就业带动效应分析摘要:本⽂⾸先简要回顾了⼭东省第三产业的发展历史,并利⽤回归分析⽅法,对⼭东省1978-2008年第三产业的就业带动效应进⾏了研究,发现第三产业就业带动效应显著,发展潜⼒很⼤;随后,将第三产业细分为四⼤类,综合各种考察⽅法,分析它们各⾃的就业吸纳能⼒;最后,提出相关政策建议。

关键词:第三产业;就业吸纳能⼒;回归分析Abstract :This article firstly reviews the third industry development in Shandong Province ,and then studies the labor-admitted functions in the third industry between 1978and 2008by regression analysis method.Subsequently ,it subdivides the third industry into four kinds and analyses their labor-admitted powers in details by various methods.It gives relative policy recommendations in the end.Key Words :the third industry ,labor-admitted powers ,regression analysis中图分类号:F830⽂献标识码:B ⽂章编号:1674-2265(2011)02-0053-05作者简介:孙⽟奎(1988-),男,⼭东费县⼈,北京信息科技⼤学硕⼠研究⽣。

山东省产业结构的发展和现状研究作者:张艳丽来源:《环球市场》2018年第03期摘要:改革开放以来,山东省的产业结构得到优化发展,但是与中国的发达省份相比,还存在着不足。

基于以上背景,研究山东省产业结构的发展及现状,探讨经济发展的优势和劣势,并结合其经济发展的实际情况提出产业结构发展的政策建议,这有着重要的现实意义。

从两个方面进行山东省产业结构的发展分析:山东省三次产业的产值结构分析;山东省三次产业的比较劳动率分析,得出大力发展第三产业是当前山东省经济发展的迫切需要,得出在山东省的整体经济中能最有效的拉动经济增长的是第二产业中的工业,其次是第三产业,最后才是第一产业和建筑业;最后则是根据目前我省产业结构存在的问题,提出了几点关于我省产业结构调整的策略建议。

关键词:产业结构;比较劳动生产率;结构调整一、山东省三次产业的产值结构分析山东省地区生产总值1978年为225.45亿元,2015年为63002.33亿元,是1978年的279.45倍。

其中第一产值1978年为75.06亿元,2015年为4979.08亿元;第二产业的产值1978年为119.35亿元,2015年为29485.90亿元;第三产业的产值1978年为31.04亿元,2015为28537.35亿元。

随着经济的快速增长,产业结构得到进一步的调整和优化。

2015年实现地区产业总值63002.33亿元,按可比价格计算比上年增长6%%。

其中第一产业的增加值为180.72亿元,增长3.8%,第二产业的增加值为697.79,增长2.4%,第三产业的增加值为2697.23亿元,增长10.4%。

第一、二、三产业对GDP的贡献率为7.9%、46.8%、45.3%。

山东省的经济发展步伐不断加快,人均GDP由1985年的887元增加到2015年的64168元,年均增长2109元。

人均收入水平可以用来判断经济发展阶段的一个总体指标,山东省的经济发展处于工业阶段。

山东省经济布局评析山东,作为中国的经济大省之一,其经济布局在多年的发展中逐渐形成了独特的特点和优势。

同时,也面临着一些挑战和需要进一步优化的方面。

从产业结构来看,山东的农业一直占据着重要地位。

山东是我国的农业大省,粮食产量常年位居全国前列。

不仅如此,山东在蔬菜水果、畜牧养殖等领域也表现出色。

寿光的蔬菜、烟台的苹果、金乡的大蒜等特色农产品在全国乃至国际市场上都享有盛誉。

这种农业优势为保障国家粮食安全和丰富百姓的“菜篮子”做出了重要贡献。

工业方面,山东拥有较为完备的工业体系。

传统制造业如化工、钢铁、机械等在国内具有较强的竞争力。

然而,随着经济的发展和市场需求的变化,这些传统产业也面临着转型升级的压力。

近年来,山东在高端装备制造、新能源、新材料等新兴产业领域不断发力,取得了一定的成果。

比如,济南的数控机床、青岛的轨道交通装备等产业逐渐崭露头角。

服务业在山东经济中的比重也在逐步提高。

济南、青岛等城市的金融、物流、信息技术服务等行业发展迅速。

特别是在金融领域,山东的金融机构不断增多,金融服务的质量和效率也在逐步提升。

物流行业依托山东发达的交通网络,实现了快速发展,为商品的流通提供了有力保障。

在区域经济布局上,山东形成了以济南、青岛为核心的发展格局。

济南作为省会,在政治、文化、教育等方面具有优势,同时也在加快发展高新技术产业和现代服务业,努力提升城市的综合竞争力。

青岛则凭借其优越的地理位置和开放的经济环境,在对外贸易、海洋经济等方面表现突出。

此外,山东的其他城市也在各自的优势领域不断发展。

比如,淄博的化工产业、潍坊的机械制造、临沂的商贸物流等,都为山东经济的整体发展贡献了力量。

但也要看到,山东的区域发展仍存在不平衡的问题。

济南、青岛等城市的发展相对较快,而一些内陆城市的发展相对滞后,这种差距在一定程度上影响了全省经济的协同发展。

在产业集群方面,山东拥有多个知名的产业集群。

例如,青岛的家电产业集群、潍坊的动力装备产业集群等。

山东省农业产业结构演进及其影响因素研究1. 引言1.1 研究背景山东省是中国重要的农业大省之一,拥有丰富的农业资源和良好的农业生产条件。

随着中国经济的快速发展和农业现代化的推进,山东省农业产业结构也在不断调整和演进。

对于山东省农业产业结构演进的研究,可以帮助我们更好地了解山东省农业产业的发展现状和趋势,为政府决策和农业产业发展提供科学依据和参考。

在这样的背景下,对山东省农业产业结构演进及其影响因素的研究显得尤为重要和必要。

通过深入分析山东省农业产业结构的演进历程和现状,探讨影响山东省农业产业结构变化的因素,以及政府政策和市场需求对山东省农业产业结构的影响,有助于揭示山东省农业产业发展的规律和特点,为山东省农业产业的可持续发展提供理论支持和政策建议。

本论文旨在对山东省农业产业结构的演进及其影响因素进行深入研究,为山东省农业产业的优化调整和可持续发展提供科学依据和政策建议。

1.2 研究意义研究农业产业结构的演进及其影响因素对于山东省农业发展具有重要的意义。

通过深入研究山东省农业产业结构的历史演变,可以帮助我们更好地了解山东省农业发展的过程与规律,为制定未来的农业政策和发展战略提供重要参考。

分析山东省农业产业结构的现状,可以帮助我们发现当前存在的问题和挑战,为调整产业结构、提升农业综合竞争力提供依据和方向。

研究影响山东省农业产业结构演进的因素,有助于深入了解农业产业变革中的各种驱动力量,为科学推动农业产业结构优化升级提供理论支撑。

研究政府政策和市场需求变化对山东省农业产业结构的影响,可以帮助政府及相关部门更好地制定政策和措施,指导农业产业结构的调整和转型,促进农业可持续发展和经济增长。

研究山东省农业产业结构的演进及其影响因素具有重要的现实意义和战略意义,有助于推动山东省农业产业结构的持续优化和发展,推动农业经济的转型升级。

2. 正文2.1 山东省农业产业结构演进的历史沿革一、进入新中国时期的农业产业结构新中国成立初期,山东省的农业产业结构以粮食种植为主,农村以小农经济为主导。

山东省农业产业结构演进及其影响因素研究作者:杨甜甜王慧来源:《经济研究导刊》2019年第18期摘要:选取1978—2016年时间序列数据,通过构建演进测度方法和计量经济模型来实证研究山东省农业产业结构演进的总体特征及影响因素,以期为供给侧改革条件下的农业结构升级提供参考和借鉴。

研究表明,改革开放以来,山东省区域产业结构演进与经济社会发展水平、农业生产资源禀赋、农业生产经营条件和市场需求等因素之间存在长期均衡关系。

关键词:农业产业结构;演进;影响因素;山东省中图分类号:F327 ; ; ; ;文献标志码:A ; ; ;文章编号:1673-291X(2019)18-0029-03 改革开放以来,随着经济的快速发展,我国农业结构不断升级。

新时期,我国农业生产的结构性矛盾依然存在,基于供给侧改革的新一轮农业结构调整是我国现代化农业产业体系构建的关键问题之一。

作为农业和人口的大省,山东省农业人均占有资源少。

随着工业化和城镇化进程的加快,农业生产面临农产品质量不高、供需矛盾突出和农业区域结构雷同、地区优势发挥不充分、农业效益不高和农产品竞争力不强等问题[1~2]。

因此,对1978年以来山东省农业产业结构演进趋势和影响因素的探讨,有助于把握区域农业结构演进的规律与机理,为新时期山东省农业产业结构的调整与优化提供参考。

一、研究方法为了能够更加深入地研究农业产业结构演进趋势变化规律,本文运用农业产业结构演进指数[3],探析山东省农业产业结构演进的趋势和速度变化特征。

其计算公式为:ASIt=式中,t代表年份,m表示农业产业部门(主要包括种植业、林业、畜牧业和渔业),Qmt表示第m种农业产业部门在t年份的生产总值,Qt表示在t年份农业产业总产值。

本文采用长期均衡方程模型[4]。

由于农业产业结构演进的特征与形成因素存在非线性关系,因此使用非线性函数来表示它们之间的关系。

设农业产业结构演进特征指数为Yt,影响演进特征指数形成的因素有N种,设为Xnt(n=1,2,…,n),则它们之间的关系模型为:lnYt=lnA+?姿1lnX1t+?姿2ln?锥2t+…+?姿ntln?锥nt+ut式中,Yt表示各年农业产业结构演进特征指数,X1t、X2t、X3tt、...、Xnt表示研究期内(t=1,2,…,T),对农业产业结构演进具有重要影响的N种因素,?姿1,?姿2,…,?姿n为这N种因素对农业产业结构演进特征形成的作用贡献,A表示N种因素协同作用对农业产业结构演进的影响,是一个指数模型。

改革开放以来山东省产业结构演进特征分析中图分类号:f207 文献标识:a 文章编号:1009-4202(2013)02-000-02

摘要本文以1978年至2010年的统计数据为基础,运用偏离—份额分析法,定量研究了改革开放以来山东省产业结构演进的特征。

研究表明,改革开放30多年来山东省的产业结构正处在向高级演进的过程中,产业结构转化较为合理。

1990年以来山东省的经济增长率已明显高于全国,产业竞争力有所提升,但经济增长主要还是依靠第二产业带动,产业结构仍需进一步优化。

关键词产业结构演进偏离—份额分析山东省

产业结构是指区域经济中各类产业之间的比例关系与组合形式,是区域进行资源配置,实现资源增值的重要载体[1]。

本文以1978—2010年的面板数据为依据,利用偏离—份额分析模型,力图科学的总结山东省产业结构演进的历史特征,为调整山东省产业结构和促进区域经济发展提出相应对策与建议。

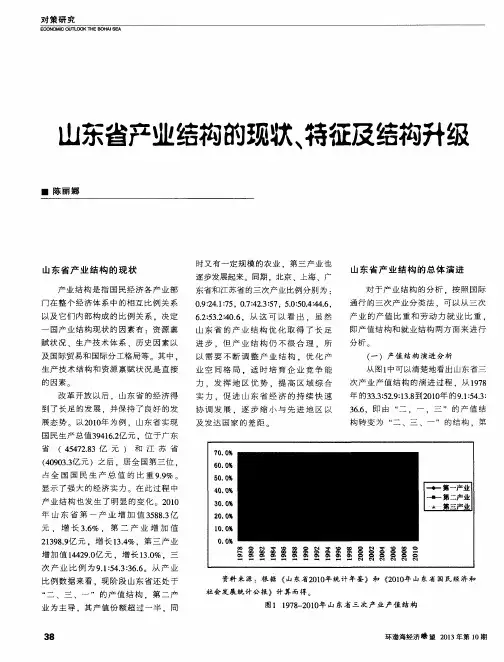

一、山东省产业结构演进分析

1.产业结构演进的总体趋势

图1 1978-2010年山东省产业结构演进动态过程

从图1可以看出,山东省产业结构演进的总体趋势可以分为三个阶段:第一个阶段从1978年到1983年,第一产业所占比重持续上升,1983年成为三次产业中比重最高的部门;第三产业也有了迅速发展。

而第二产业所占比重却持续下降。

这一阶段产业结构由

“二、一、三”转变为“一、二、三”。

第二阶段为1984年至1990年,此阶段受居民旺盛的消费需求、对外开放政策的深入、城市经济体制改革、山东省基础设施及轻工业发展、等多方力量的推动和影响,第一产业迅速下降,第三产业稳步上升,第二产业曲折上升,所占比重42.8%,居各产业之首,为主导产业。

第三阶段为1991年至今,随着社会主义市场经济体系的日趋完善,以及我国开始倡导协调和可持续发展理念,走新型工业化道路等科学理念,山东省适时进一步优化产业。

到 2010年底,第一产业继续稳步下降;第二产业则站上新的更高的起点,在经历快速发展后趋于稳定;第三产业则呈现平稳上升态势。

整体上说,改革开放以来,山东省三次产业结构演进趋势基本上符合产业结构趋向高级化的演变规律,也基本上符合工业化进程的变动趋势。

2.三次产业内部结构动态演进分析

第一产业一直是山东省产业结构的重要组成部分,1978年到1983年的改革开放初期,农村全面实现承包经营责任制,充分调动了广大农民的积极性和创造性,农业生产劳动率得到了快速提高,农业经济迅速增长。

1983年产业增加值比重超过第二,第三产业。

但随着经济发展水平的提高,特别是1991年后,第一产业增加值所占比重日渐缩小,地位不断下降。

第二产业一直是山东省的支柱产业。

上世纪70年代末到80年代后期,山东省以轻工业发展为主。

山东省第二产业相对于第一、

第三产业发展缓慢, 1983年第二产业增加值比重为历年最低。

由于1983年到1991年第二产业仍以轻工业为主,虽有一定增长,但增长效果不明显。

上世纪90年代初期开始,山东省第二产业的发展以突出基础产业和基础设施发展、解决“瓶颈’’制约为重点。

这一时期,山东集中力量发展起能源、原材料、运输等基础产业,并大力扶持了一系列高新技术企业和产品的发展,以产业升级和技术进步为手段,形成了一批有影响力的优势企业和名牌产品,加快了第二产业内部结构的优化。

改革开放以来第三产业发展迅速,所占gdp比重逐年提高,1990年所占比重超过第一产业比重,成为全省第二大产业。

但第三产业内部结构也不尽合理。

从整体上看,产值较大的部门为交通运输仓储和邮政业,批发零售业两大传统服务业。

基于知识和信息的金融保险、房地产等现代服务业发展不足,导致第三产业内部结构层次不高,限制了产业结构高级化的发展。

二、产业结构变迁的ssm分析

选取1978-1989年、1990-1999年、2000-2010年3个时段,依据ssm模型进行计算,结果见表1、表2。

从全国份额分量来看,三次产业均为全国性增长部门。

结合山东省的实际发展情况来看,第一产业和第二产业总增长量在这三个时段均大于全国份额分量,说明山东省第一、第二产业发展较好,增长速度快于全国平均速度。

相对于第一、第二产业良好的发展形势,山东省第三产业的发展形势并不乐观。

在所研究的三个时段中只有1990—1999年第三产业

增长高于全国份额分量,其余两个时段均低于全国份额分量。

这说明山东省的第三产业并不合理,主要是由传统服务部门所占比重过大,基于信息和知识的新兴服务业体系发展不足造成,这就限制了第三产业的进一步发展。

三、政策建议

从山东省目前的经济发展状况和产业结构实际出发,应在继续推进第二产业发展的情况下,大力发展第三产业,转变经济发展方式,促进经济又好又快发展。

⑴走新型工业化道路,继续推进第二产业发展。

经过改革开放的30多年的发展,山东省打下了一个坚实的工业化基础。

从山东省产业结构发展的长远角度看,山东省的工业化进程必须走科技含量高,经济效益好,资源消耗少,环境污染少,人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。

⑵优化第三产业结构,促进产业结构的升级。

第三产业发展一直处于相对滞后状态,严重限制了山东省产业结构的升级。

山东省今后发展第三产业的着眼点要优化内部结构,重点发展对国民经济发展制约度大的行业和短缺行业,以实现各行业间的相互促进、共同发展。

参考文献:

[1]陈才.区域经济地理学(第二版).北京:科学出版社.2009:112-113.。