水环境数学模型研究进展

- 格式:docx

- 大小:72.12 KB

- 文档页数:17

水生态承载力的研究进展摘要: 生态承载力是目前资源,生态及环境研究的热门问题之一。

本文阐述了承载力的概念演化、研究发展,以及水生态承载力的概念、特点和研究方法。

最后提出了今后流域水生态承载力的研究重点和方向。

关键词: 生态承载力;水生态承载力随着人口的增长及社会经济的发展,水环境恶化和水资源短缺受到人们越来越多的关注,并发展成为全球性的问题。

对水资源和水环境的各项研究纷纷展开,而生态承载力的研究,将有助于政府决策部门做好水资源的调控和管理,己引起学术界和政府部门的高度重视,因而成为当下研究的重点和热点。

1 承载力概念的发展承载力一词出自生态学。

1921年,帕克和伯吉斯提出承载力的概念:某一特定环境条件下(主要指生存空间、营养物质、阳光等生态因子的组合),某种个体存在数量的最高极限[1]。

经过八十多年的发展,承载力的概念也发生了很大的变化。

如(表1)[1,2]表1 承载力概念的发展Tab1. The developments of carrying capacity conceptions可以看出,承载力概念的发展本质上是对现实社会发展中出现的问题的反映。

80年代后,可持续发展的思路提出并被重视,生态完整是实现可持续发展的基本和首要条件。

于是提出了生态承载力的概念。

高吉喜定义生态承载力的概念为:生态系统的自我维持、自我调节能力、资源与环境的供容能力及其可维育的社会经济活动强度和具有一定生活水平的人口数量。

[1]。

生态承载力在实际应用中存在指标量化的困难。

由此一些学者提出水生态承载力,从水生态系统入手研究并发展完善生态承载力。

目前关于水生态承载力并无统一的概念和完善的理论体系。

水生态承载力和之前的承载力概念相比,它更关注于流域承载状况,以及在保证水生态系统健康发展下,解决水资源与社会经济发展之间的矛盾。

2 水生态承载力的特征⑴水生态承载力的客观存在性。

在某一特定时空和状态下,水生态系统的自我调节能力、水资源供给能力和纳污能力,所能支撑的人口及社会可持续发展的规模都是定量的。

长江水质状况分析摘要本文通过对长江水质污染设立评价指标,成功地对过去长江水质情况做出了评价,并分析了各地区的水污染状况。

在此基础上,对未来十年长江水质污染趋势做出了大胆的预测,给出了令人堪忧的结果,最后对长江水质污染的治理提出了几点可行的建议。

第一问,采用线性加权平均法,给出了长江水质的评价指标,得到了长江水质不断恶化,且以江西南昌滁槎最为严重的结论。

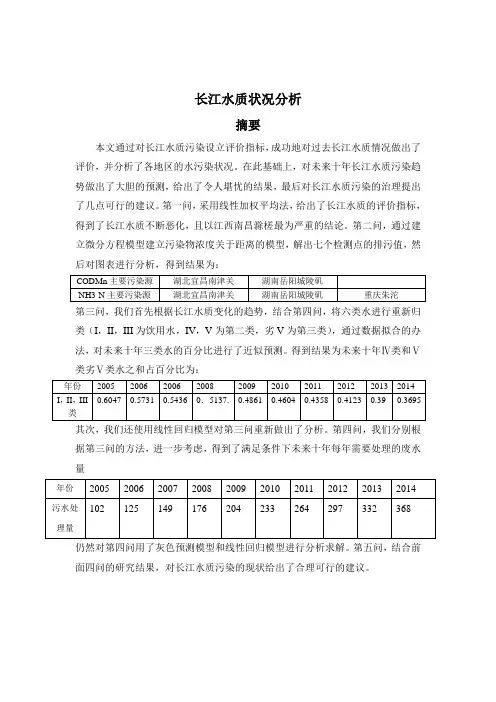

第二问,通过建 立微分方程模型建立污染物浓度关于距离的模型,解出七个检测点的排污值,然后对图表进行分析,得到结果为:第三问,我们首先根据长江水质变化的趋势,结合第四问,将六类水进行重新归类(I ,II ,III 为饮用水,IV ,V 为第二类,劣V 为第三类),通过数据拟合的办法,对未来十年三类水的百分比进行了近似预测。

得到结果为未来十年Ⅳ类和Ⅴ类劣Ⅴ类水之和占百分比为:其次,我们还使用线性回归模型对第三问重新做出了分析。

第四问,我们分别根据第三问的方法,进一步考虑,得到了满足条件下未来十年每年需要处理的废水量仍然对第四问用了灰色预测模型和线性回归模型进行分析求解。

第五问,结合前面四问的研究结果,对长江水质污染的现状给出了合理可行的建议。

关键词:长江水质污染线性加权平均法微分方程模型线性回归模型一、问题提出长江乃中国的第一大江,流淌了千万年,哺乳了无数中华儿女。

她在我们心目中早已成一种精神寄托。

伴随着中国经济高速的发展,长江水质受到了日益严重的挑战。

水质严重恶化,危及沿江许多城市的饮用水,癌症肆虐沿江城乡;物种受到威胁,珍稀水生物日益灭绝。

若不采取措施解决污染问题,长江将重蹈淮河覆辙,最终受害的人是整个长江流域的百姓。

对此,有必要对长江水质污染状况作研究分析。

本文要解决五个问题。

一是根据已有数据对长江近两年的水质情况作出定量的综合评价,并分析各地水质的污染状况。

二是研究分析长江干流近一年主要污染物污染源在哪些地区。

三是依据现在的情况,预测未来长江的污染趋势。

EFDC模型在港湾水环境中的应用及进展樊乔铭;丁志斌【摘要】加强港湾水域的环境控制是海洋管理的重要方面,而水环境系统的模拟是进行环境控制的前提条件.EFDC(Environmental Fluid Dynamics Code)由美国威廉玛丽大学维吉尼亚海洋科学研究所开发的综合水质模型,使用范围广泛,能够模拟河流、湖泊、河口、水库、湿地,以及近海区域等多种水体的水动力、水质状况、沉积物迁移等.介绍EFDC的基本原理、方程及综述了其在港湾水环境模拟方面的应用和发展.【期刊名称】《人民珠江》【年(卷),期】2016(037)002【总页数】5页(P92-96)【关键词】EFDC;水环境模拟;港口;海湾【作者】樊乔铭;丁志斌【作者单位】中国人民解放军理工大学国防工程学院,江苏南京210007;中国人民解放军理工大学国防工程学院,江苏南京210007【正文语种】中文【中图分类】X55随着沿海地区人类经济和社会活动的高速发展,我国近海域,特别是人口密集工业发达的海湾和港口承受的环境压力越来越大,对人类活动和经济发展的不利影响日益显著。

因此对港湾水环境系统的科学评价、系统规划与管理、污染控制是中国当前一项十分迫切的任务,具有理论和现实的意义,而水环境系统的模拟是其的前提条件[1]。

水环境的数值模型是通过抽象和简化,将水环境系统中的信息进行提炼、分析后,用数学方程来定量的描述污染物在水体中的迁移转化规律[2]。

同时,计算机和现代计算技术的发展,使得使用数值方法对水力学问题进行研究和计算,更加便捷和高效,现以成为该领域的热点[3]。

EFDC(The Environmental Fluid Dynamics Code)模型模拟范围包括湖泊、水库、河流、河口、湿地、海域自近岸至陆架等地表水环境系统的三维综合数学模型,可用于模拟水系统一维、二维和三维流场;物质迁移输运包括温、盐、非粘性和粘性泥沙的输送、生态过程,可以同时考虑风、浪、潮、径流等因子的影响[4]。

Journal of Water Resources Research 水资源研究, 2014, 3, 247-256Published Online June 2014 in Hans. /journal/jwrr/10.12677/jwrr.2014.33031The Research and Application Progress ofEnvironmental Fluid Dynamics CodeHainan Ai, Wenshi Zhang, Xuebin Hu, Qiang He, Yuanyuan LiuKey Laboratory of the Three Gorges Reservoir Region’s Eco-Environment, Ministry of Education,Chongqing University, ChongqingEmail: aihainan@Received: Apr. 2nd, 2014; revised: Apr. 9th, 2014; accepted: Apr. 15th, 2014Copyright © 2014 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractWith improvement of people’s understanding of environmental problems and the rapid develop-ment of computer science, simulation of environmental processes has become a research focus in the field of environmental science and geochemistry. Environmental Fluid Dynamics Code is de-veloped according to multiple mathematical models by Virginia Institution of Marine Science.Based on more than 200 papers from journal at home and abroad from 2003 to 2013, this paper presents the application and study of hydrodynamic model, water quality model and sediment model about estuaries, rivers, lakes and reservoirs, and meanwhile analyzes the development di-rection of EFDC.KeywordsEFDC, Hydrodynamic Model, Water Quality Model, Sediment Model环境流体动力学代码EFDC模型的研究及应用进展艾海男,张文时,胡学斌,何强,刘媛媛重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆Email: aihainan@作者简介:艾海男(1982-),男,副教授,主要从事活性污泥数学模型、排水管道污水处理研究。

分类号: 密级: UDC: 单位代码: 10078华北水利水电大学硕士学位论文广谱哲学对辩证唯物主义数理哲学的继承和发展MARXIST PHILOSOPHY AND BROAD-SPECTRUMPHILOSOPHYCOMPARATIVE STUDY ON THEMATHEMATICAL PHILOSOPHY研究生姓名:高海泉指导教师:张玉祥专业名称:马克思主义基本原理所在学院:思想政治教育学院二〇一四年十一月独立完成与诚信声明本人郑重声明:所提交的学位论文,是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的研究成果并撰写完成的。

没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为。

文中除已经标注引用的内容外,本学位论文中不包含其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得华北水利大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名:保证人(导师)签名:签字日期:签字日期:学位论文版权使用授权书本人完全了解华北水利大学有关保管、使用学位论文的规定。

特授权华北水利大学可以将学位论文的全部或部分内容公开和编入有关数据库提供检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段复制、保存、汇编以供查阅和借阅。

同意学校向国家有关部门或机构送交论文原件或复印件和电子文档。

(涉密的学位论文在解密后应遵守此规定)学位论文作者签名:导师签名:签字日期:签字日期:摘要广谱哲学对辩证唯物主义数理哲学的继承和发展摘要辩证唯物主义的数理哲学是用唯物辩证法的观点分析和考察数学问题,它的研究对象是“数量型数学”,即研究数量或变量及其关系的数学。

广谱哲学把研究对象拓展到“结构型数学”,即研究“结构量及其关系的数学”。

这里的“结构量”是指建立在抽象集合(任意事物的集合)上的关系、关系的关系、结构等等。

广谱哲学的数理哲学坚持了唯物辩证法的基本思想,同时由于它的独特研究对象而获得了更为普遍和深刻的结果。

数学建模在生态环境保护中的应用研究生态环境保护是人类共同面临的重要问题之一,随着科技的发展和人们环保意识的不断提高,人们对于保护生态环境的需求越来越迫切。

数学建模在生态环境保护中的应用研究也日益成为研究的热点之一。

一、数学建模在环境保护中的重要性数学建模是一种研究方法,将现实中的问题转化为数学模型,通过模型的建立和求解来解决问题。

在环境保护中,数学建模可以帮助研究人员对环境问题进行有效的分析和控制。

例如,在工业企业的废水处理中,数学建模可以帮助预测废水处理的效果,优化废水处理流程,提高废水处理的效率。

在农业生态系统中,数学建模可以帮助研究人员探究农业系统的生态状况,有效地控制植物生长的过程。

在城市规划中,数学建模也可以帮助考虑城市的发展和环境问题,例如绿地的分布、公路的管控等等。

因此,数学建模在生态环境保护中的应用能够帮助研究人员深入了解环境问题,并制定科学的控制策略。

二、数学模型在生态环境保护中的应用1、废水处理废水处理是一项重要的环保工作,但是目前对于废水处理设备的优化和控制策略还存在很多的不确定性。

数学模型建立在废水处理设备中,通过分析废水处理设备中的物理机制,建立数学模型来对废水处理进行预测。

例如,基于生物反应器的研究,可以建立机理模型来研究污水的处理效果。

建立数学模型可以有效地研究废水处理设备的运作基础和优化方案,从而提高废水处理的效率和控制策略。

2、植被分布植被分布是生态环境中的重要问题之一。

植被的分布状况与气候、土壤等因素密切相关。

通过建立生态物理学模型,可以解决生态环境变化及其对植被生态的影响程度、量化植被密码对生态环境变化的响应等问题。

例如,基于GIS和RS技术,可以建立植被分布模型,实现对植被变化的定量分析和预测,对生态环境保护提供有力的参考依据。

3、资源与环境规划生态环境保护中,资源与环境规划是非常重要的一个环节。

通过建立资源与环境规划模型,可以有效地考虑资源与环境规划的目标,根据资源与能源的利用现状和未来预期,实现资源与环境规划目标的定量分配。

数学建模在生态环境监测中的应用研究随着人类社会的发展,生态环境问题日益显著。

而如何有效地监测和保护生态环境,成为了当今社会面临的重要问题。

在这一背景下,数学建模成为了研究生态环境问题的一种重要手段,因其能够帮助研究人员深入理解生态环境系统的运作机理和演变规律,从而为环保工作提供科学依据。

一、生态环境监测的现状和挑战生态环境监测是环保工作的基础性工作,是实现环境保护的前提和基础。

然而,当前我国生态环境监测还面临着一些困难和挑战。

具体表现在以下几个方面:1. 监测手段和技术相对落后。

目前,我国大部分生态环境监测工作仍然依赖人工观测、化验等手段,缺乏现代化的监测和诊断技术和手段,难以满足现代环保的需要。

2. 数据收集不完整、不准确。

目前,我国生态环境监测数据获取难度较大,尤其是在偏远地区和短时间内的监测。

此外,数据的收集和整合存在问题,多个部门和单位的监测数据难以集成为一个窗口。

3. 预警和控制机制有待完善。

在实际工作中,生态环境监测的数据仅用于简单的比对和分析,缺乏有效的预警和控制机制。

二、数学建模在生态环境监测中的应用针对生态环境监测面临的挑战和困难,采用数学建模技术进行分析和预测,能够为生态环境的监测与管理提供可靠的技术支持。

1. 空气质量监测现代城市发展使得城市空气污染问题日益突出。

采取合理有效的监测和控制手段是保障城市居民身体健康的必要措施。

数学建模在空气质量监测与评估中广泛应用。

例如,利用监测数据建立空气质量指数模型,可以用来对城市空气质量进行整体评估,为城市管理部门提供科学决策依据。

2. 水质监测水环境污染问题已经成为了全球性问题,水质监测也已经成为社会关注的重点问题。

采用数学建模技术,可以针对水质监测中的病源细菌、水质污染物等问题进行模拟分析,以便采取相应的措施。

例如,数学模型可以预测洪水对水体的影响和扩散规律,从而帮助城市管理部门进行预警和应对措施。

3. 生态系统监测生态系统监测遇到的问题包括物种数量的统计、生态秩序的定量描述等。

地下水数值模拟的研究与应用进展1. 引言1.1 地下水数值模拟简介地下水数值模拟是指利用数学模型和计算机技术对地下水系统进行模拟和预测的方法。

通过模拟地下水系统的水文地质特征、水文动力过程和水文化学过程,可以更好地理解地下水运动规律,预测地下水资源的变化趋势,指导地下水资源的合理开发和利用。

地下水数值模拟的基本原理包括建立地下水数学模型、确定模型参数、选择数值计算方法、进行模拟计算和模拟结果分析。

地下水数值模拟常用的模型包括地下水流模型、地下水热盐模型、地下水污染迁移模型等,可以根据实际问题的不同选择合适的模型进行建模。

地下水数值模拟在水资源管理、环境保护、地质灾害防治等领域有着重要的应用价值。

通过地下水数值模拟,可以预测地下水位变化、地下水资源补给和排泄规律,为科学合理地开发利用地下水资源提供参考依据。

地下水数值模拟还可以用于评估地下水污染风险、指导地下水污染防治,保护地下水资源环境。

地下水数值模拟是一种强大的工具,为研究人员提供了深入理解地下水系统运行机制和分析地下水问题的方法。

通过不断地研究和应用,地下水数值模拟将在未来发展中发挥更加重要的作用。

1.2 地下水数值模拟的重要性地下水作为重要的水资源之一,对人类生存和发展具有重要意义。

地下水数值模拟是研究地下水流动规律和预测地下水变化的重要手段。

其重要性主要体现在以下几个方面:1.优化地下水资源管理:地下水数值模拟可通过对地下水流动模式的研究和模拟,优化地下水资源的开发和利用。

通过模拟可以更好地预测地下水位变化、水质变化等情况,有助于科学合理地规划地下水资源的开发和利用方案。

2.保护地下水环境:地下水数值模拟可以帮助研究人员识别地下水受到威胁和污染的情况,从而采取合适的措施进行保护和修复。

通过模拟可以及时发现地下水受到污染的源头和扩散路径,指导环境保护工作的开展。

3.灾害预警和防范:地下水数值模拟可以用于预测地下水位变化、地下水涌出、地下水泛滥等情况,为灾害预警和防范提供科学依据。

地表水质模型应用研究现状与趋势摘要水质模型是水环境污染治理规划决策的有效工具。

阐述了当前5种主要的综合地表水质模型,以及在水质预测、水质规划评价、水质预警预报中的基本应用研究现状。

结合计算机技术等高科技手段的应用,重点探讨了水质模型在环境预测与评价领域中的应用发展趋势,对我国环境工作者科学地选择、使用地表水质模型具有一定的参考价值。

关键词水质模型;应用现状;趋势;模拟水质模型(water quality model)是根据物质守恒原理用数学的语言和方法描述参加水循环的水体中水质组分所发生的物理、化学、生物化学和生态学诸方面的变化、内在规律和相互关系的数学模型。

它是水环境污染治理、规划决策分析的重要工具[1-2]。

对现有模型的研究是改良其功效、设计新型模型所必须的,研究现有水质模型是为水环境规划治理提供更科学更有效决策的基础,是设计出更完善更能适应复杂水环境预测评价模型的依据。

1几种主要地表水质模型1.1WASP模型WASP(The water quality analysis simulation program,水质分析模拟程序)是美国环境保护局提出的水质模型系统,能够用于不同环境污染决策系统中分析和预测由于自然和人为污染造成的各种水质状况,可以模拟水文动力学、河流一维不稳定流、湖泊和河口三维不稳定流、常规污染物和有毒污染物在水中的迁移和转化规律,被称为万能水质模型[3]。

目前的最新版本是WASP7,它具有2个独立的计算机子程序:DYNHYD(水力学计算程序)和WASP(水质分析模拟程序)。

WASP提供了两类水质模拟子程序:EUTRO(富营养化模型)和TOXI (有毒化学物模型)。

WASP模型的基本方程反映了对流、弥散、点杂质负荷与扩散杂质负荷以及边界的交换等随时间变化的工程,经简化WASP常用模型如下:式中,SL为点源和面源负荷;SB为边界负荷;SK为总动力转化系数,正值为源,负值为汇。

目前,WASP水质模型已被广泛应用于水质模拟。

湖泊水动力模型研究进展1. 引言1.1 背景介绍湖泊水动力模型是研究湖泊水体流动特性和水质变化规律的重要工具。

随着水环境监测技术的发展和对水资源保护的需求增加,湖泊水动力模型的研究也逐渐受到关注。

背景介绍部分将介绍湖泊水动力模型研究的历史渊源和发展现状,为深入了解该领域的研究进展和意义奠定基础。

湖泊是地球上重要的水资源,承载着生态环境、供水、农业灌溉等多种功能。

受人类活动影响和自然因素的影响,湖泊水体的污染和水质问题日益突出。

湖泊水动力模型的研究是理解湖泊水体运动规律和传输过程的重要手段,能够对湖泊水质进行预测和管理。

在过去的几十年里,湖泊水动力模型研究取得了不俗的成果,但仍存在许多问题和挑战。

本文将通过对湖泊水动力模型的基本原理、分类、应用案例、发展趋势以及存在的问题与挑战进行系统总结,希望能够为湖泊水质改善和保护提供参考依据。

1.2 研究意义湖泊是地球上重要的水域之一,对生态环境和人类生活具有重要意义。

湖泊水动力模型研究的意义在于可以帮助我们更好地了解湖泊水流运动规律,预测湖泊水质变化,指导湖泊管理和保护工作,推动水环境保护技术的发展和进步。

通过构建湖泊水动力模型,可以研究湖泊水流、水质的变化规律,为湖泊生态系统的保护和恢复提供科学依据。

湖泊水动力模型可以用于预测湖泊水质状况,及时发现水环境问题并制定相应的控制和管控措施。

湖泊水动力模型还可以帮助农业、工业、生活污水等排放源的布置和管理,减少污染物输入,维护湖泊生态平衡。

湖泊水动力模型的研究对于湖泊生态环境的保护、水资源的合理利用以及人类健康与生活质量的提升具有重要意义。

通过不断深入的研究和应用,可以更好地实现湖泊水环境的可持续发展和保护。

2. 正文2.1 湖泊水动力模型的基本原理1. 流体力学基础:湖泊水动力模型的基本原理源自于流体力学的基本理论。

流体力学是研究流体运动规律的科学,通过研究流体的密度、粘度、压力等参数,可以建立湖泊水动力学模型。

水质污染处理数学模型水质污染处理数学模型是指使用各种数学方法建立的可以用来描述和预测水质污染处理过程的数学模型。

水质污染处理数学模型可以帮助我们更好地了解水质污染的成因和处理过程,为水质污染治理和管理提供科学依据。

下面我们将介绍水质污染处理数学模型的相关内容。

一、水质污染处理数学模型的基本原理1、质量守恒原理水体中化学物质的浓度和质量在时间和空间上的变化受到水质污染的贡献和处理过程的调节。

如果不考虑均衡和生物降解等因素,仅仅从数量的角度看,水体中物质的质量守恒原理可以用以下公式表示:dC/dt=-Q(Cin-Cout)+R其中,dC/dt表示物质浓度随时间的变化率,Q表示水流量,Cin和Cout分别表示水的进口和出口处的污染物浓度,R表示污染物在水中的产生速率。

2、化学反应原理许多水质污染处理中涉及到的化学反应可用动力学模型描述如下:C=C0*[1-exp(-k*t)]其中,C表示化学物质浓度,C0表示初始浓度,k为反应速率常数,t为反应时间,exp(-k*t)为反应进程函数。

3、生物反应原理许多水质污染处理中涉及到的生物反应也可以用动力学模型描述。

一般规律是肥料-微生物-氧化物系统中微生物的生长是符合“麦克斯韦-卡尔克莱文方程”形式的:μ=μmax*C/(K+C)其中,μ为微生物生长速率,μmax为最大生长速率,C为可利用物质的浓度,K为半饱和常数,和生物种类密切相关。

二、水质污染处理数学模型的应用1、水体污染负荷分析水质污染处理数学模型可以帮助我们对水体污染情况进行预测和分析。

通过建立水体污染负荷数学模型,可以预测污染物质的浓度、分布和转移规律,从而合理选择处理方法和措施,提高水质污染治理的效率和成效。

2、水体污染治理方案设计水质污染处理数学模型可以帮助我们设计污染治理方案。

通过建立污染物迁移扩散模型、水环境质量模型以及处理工艺模型等,可以对治理方案的可行性进行评价和比较,优化处理流程和条件,提高治理方案的可靠性和效率。

数学建模在环境污染治理中的应用研究随着工业化的快速发展以及城市化进程的加速,环境污染问题日益严重。

为了有效治理环境污染,数学建模在环境领域得到了广泛应用和重视。

本文将介绍数学建模在环境污染治理中的应用,并重点讨论数学建模在大气污染、水体污染和固体废弃物管理方面的研究。

一、数学建模在大气污染治理中的应用研究大气污染是目前环境污染问题中较为突出的一个方面。

数学建模在大气污染治理中的应用研究主要集中在大气传输模型、污染源辨识和排放控制策略等方面。

首先,数学建模在大气传输模型方面的研究帮助我们了解污染物在大气中的传输和扩散规律。

通过建立数学模型,可以预测污染物在不同气象条件下的传输路径和浓度分布,从而为环境管理者提供科学依据。

其次,数学建模在污染源辨识方面的研究可以帮助我们确定大气污染源的位置和排放强度。

通过统计分析和模拟计算,可以准确地找出造成大气污染的主要污染源,为环境管理部门采取相应的治理措施提供可靠的依据。

最后,数学建模在排放控制策略方面的研究可以帮助我们制定合理的排放控制政策。

通过建立优化模型,可以找到使得大气污染物排放最小化的策略,从而实现环境保护与经济发展的平衡。

二、数学建模在水体污染治理中的应用研究水体污染是另一个严重的环境问题,也是生态系统破坏和健康威胁的重要原因。

数学建模在水体污染治理中的应用研究主要涉及水质模拟和污染源溯源等方面。

首先,数学建模在水质模拟方面的研究可以帮助我们了解水体污染的传播和演化规律。

通过建立水质模型,可以模拟水体中污染物的扩散过程和浓度分布,为环境管理者提供决策支持。

其次,数学建模在污染源溯源方面的研究可以帮助我们确定水体污染的来源。

通过数学模型和统计方法,可以追踪污染物的运动轨迹和浓度变化,从而找出污染源,并采取相应的治理措施。

三、数学建模在固体废弃物管理中的应用研究固体废弃物的产生和处理是当前环境污染治理面临的重要问题之一。

数学建模在固体废弃物管理中的应用研究主要涉及垃圾堆积模型、废弃物分类和处理规划等方面。

基于模糊数学的水环境质量综合评价研究摘要:本文将模糊数学的基本原理引入到湿地水质评价中。

参照《地面水环境质量标准》把水质的污染程度分为5个级别,正确地选择了隶属函数和各参评因子的权重,在此基础上构建了湿地水质模糊综合评判模型,并以扎龙湿地为例进行了实例计算与分析,同时结合以往多年数据,对其水质变迁做出阐释,并对其进行必要推断,进一步对湿地水环境质量的过去、现在和将来发展趋势及其变化规律作以初步探讨。

关键词:水环境质量模糊数学评价水是湿地的血液,滋润着湿地的土壤,哺育着湿地中种类繁多的生物,从而构成一个丰富多彩的湿地生态系统。

因此对湿地的水环境质量进行监测和评价显得尤为重要。

湿地水质评价问题具有以下特征:评判客体在概念上具有模糊性,没有明确的外延;评判主体的思维方法上具有多样性;评判结果在表达上具有口语化的特征。

因此,不能用一个简单的“是”或“否”,“非此即彼”来回答。

对于这种界限(边界)不分明的事物,需要有一种能对事物渐变过程中的不分明性加以描述的数学形式,模糊数学中的模糊综合评判法是处理这类外延边界“模糊不清”问题的最好方法。

本文即用这种方法对扎龙湿地水环境质量进行评价。

1 建立水质模糊综合评判数学模型1.1 确定评价因子和水质分级标准评价因子和水质分级标准以国家规定的《地面水环境质量标准》为依据。

水质共分为5个评价等级,见表1。

各评价因子的标准值也以《地面水环境质量标准》中的分类值为依据。

1.2 隶属函数的确定隶属函数是各单项水质指标模糊评价的依据,各单项指标的评价又是多因素模糊综合评价的基础。

因此确定各因素对各级的隶属函数是问题的关键。

求隶属函数的方法很多,其中有中值法以及按函数分布形态曲线求隶属函数等。

较为成熟的是用降半梯形分布函数确定某种元素的隶属函数。

分别用降半梯形和升半梯形隶属函数求两端等级的隶属度,用对称山型隶属函数求中间等级隶属度。

1.3 建立评判因子的权重矩阵在综合模糊评判中应考虑到各指标高低有所不同,在总的污染中所起的作用亦有所差别。

摘要 水环境数学模型的研究按照时间可以划分为三个阶段。对每个阶段的特点和发展情况进行了详细叙述。阐述了水质模型在水质预测、水质规划评价、水环境容量计算和水质预警预报中所起的作用,以及在国内外的实际应用情况。介绍了当前国内外在各个发展方向上的研究进展,说明水质模型未来的六个发展趋势:新模型的开发,不确定性水质模型的研究,水质模型与“3S”的结合,多介质环境生态综合模人工智能和水质模型的结合,地下水和地表水转换的水质模型。

关键词:水环境;水质模型;发展阶段 目 录 引言 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1. 水质模型的发展过程 .................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1 第一阶段 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 第二阶段 .......................................................................................................................... 3 1.3 第三阶段 .......................................................................................................................... 3 2 水质模型的应用 ........................................................................................................................... 4 2.1 污染物在水环境中行为的模拟和预测 ............................................................................ 4 2.2 水质管理规划与评价 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 水环境容量 ........................................................................................................................ 6 2.4 水质预警预报 .................................................................................................................... 7 3 水质模型的发展趋势 ................................................................................................................... 8 3.1 新模型的开发 .................................................................................................................... 8 3.2 不确定性水质模型的研究 ................................................................................................ 8 3.3 水质模型与“3S”的结合................................................................................................ 9 3.4 多介质环境生态综合模型 .............................................................................................. 10 3.5 人工智能和水质模型的结合 .......................................................................................... 11 3.6 地下水与地表水转换的水质模型 .................................................................................. 12 4 参考文献..................................................................................................................................... 12 引言 污染物进入水体后,随水流迁移,在迁移的过程中受到水力学、水文、物理、化学等因素的影响,引起了污染物的输移、混合、分解、稀释和降解。建立水质模型的目的就是力图把这些相互制约因素的定量关系确定下来,从而为水质的规划、控制和管理提供技术支持[1]。利用水质模型进行河流、水库、湖泊及河口的水质规划已经取得成功,一些在20世纪五六十年代严重污染的河流,如芝加哥河、泰晤士河、莱茵河等利用水质模型进行规划和管理,使水体有了根本性的好转。 1 水质模型的发展过程 描述河流水质的第一个模型是斯特里特(H.W.Streeter)和费尔普斯(E.B.Phelps)于1925年研究美国俄亥俄河污染问题时建立的,简称S-P模型[3]。现在已有用于不同用途的各种水质模型。自S-P模型至今,已有70多年,国际上对水质模型的开发研究划分为三个阶段。 1.1 第一阶段(1925~1980年) 这个阶段研究的主体主要是水体水质本身,模型注重分析水质内部组分之间的规律关系,主要研究受生活和工业点污染源严重污染的河流系统,输入的污染负荷仅强调点源。与水动力传输一样,底泥耗氧和藻类光合及呼吸作用都是作为外部输入,而面污染源仅仅作为背景负荷。该阶段的发展历程简述如下[3]。 a.1925~1965年。开发了比较简单的生物化学需氧量和溶解氧(BOD-DO)的双线性系统模型并成功应用于水质预测。对河流与河口问题采用一维计算方法。S-P模型的基本方程为 式中:U为河流平均流速,m/s;L为河流x处BOD质量浓度,mg/L;x为离排污口(x=0)的河水流动距离,m;E为河流弥散系数,m2/s;K1为BOD的衰减系数,s-1;K2为河水复氧系数,s-1;O为河流x处DO质量浓度,mg/L;D为河流x处溶解氧亏质量浓度,mg/L。 在随后的70多年里,许多学者对S-P模型提出了各种修正和补充:①托马斯(H.A.Thomas)于1948年提出BOD随泥沙的沉降和絮凝作用而减少且不消耗溶解氧,并认为其减少速率正比于存留的BOD数量。因此在稳态的S-P生化需氧量方程中引入了絮凝系数。②奥康纳(D.J.O'Connor)于1967年提出将BOD分为碳化BOD和硝化BOD两部分,并在托马斯方程上进行了修改。③多坎(Dobbins-Camp)在托马斯模型的基础上,添加了因底泥释放BOD和地表径流所引起的BOD变化速率;藻类光合作用和呼吸作用以及地表径流引起的溶解氧速率变化。 b.1965~1970年。除继续研究BOD-DO模型的多维参数估值问题外,水质模型发展为六个线性系统,计算机的应用使水质模型的研究取得突破性进展,计算方法从一维发展到二维,开始计算湖泊及海湾问题。 c.1970~1975年。研究发展了相互作用的非线性系统模型。涉及营养物质磷、氮的循环系统,浮游植物和浮游动物系统,以及生物生长率同这些营养物质、阳光、温度的关系,浮游植物与浮游动物生长率之间的关系。其相互关系都是非线性的,有限差分法、有限元计算应用于水质模型的计算,空间上用一维和二维方法进行计算。 d.1975~1980年。除继续研究第三阶段的食物链问题外,还发展了多种相互作用系统,涉及与有毒物质的相互作用。空间尺度已经发展到三维。模型中状态变量的数目已大大增加。 1.2 第二阶段(1980~1995年) 这一阶段模型的发展:①在状态变量(水质组分)数量上的增长;②在多维模型系统中纳入了水动力模型;③将底泥等作用纳入了模型内部(如O'Conner等,1983年;Thomann等,1983年;DiToro等,1993年);④与流域模型进行连接以使面污染源能被连入初始输入(如Donigian等,1991年)。 在这一阶段,由于能对流域内面源进行控制,从而使管理决策更加完善;由于将底泥的影响作为模型内部相互作用的过程处理,从而在不同的输入条件下使底泥通量能随之改变;由于水质模型的约束更多了,预测的主观性大大减少了。这一时期,人们对一些系统建立了模型,如美国的大湖、切萨比特湾等。 1.3 第三阶段(1995年至今) 随着发达国家加强了对面污染源的控制,面源污染减少了,而大气中污染物质沉降的输入,如有机化合物、金属(如汞)和氮化合物等对河流水质的影响日趋重要。虽然营养物和有毒化学物由于沉降直接进入