气象学资料

- 格式:ppt

- 大小:15.88 MB

- 文档页数:76

气象学复习绪论1.什么是天气和气候?什么是天气学和气候学?天气和气候有什么不同?又有什么联系?一个地方某一瞬间大气状态和大气现象的综合称为天气。

研究天气及其演变规律并预测预报未来天气变化的学科称为天气学。

气候是一个地方多年间发生的天气状态, 它既包括平均状态, 也包括极端状态。

研究气候的形成、分布和变化规律的学科称为气候学。

2.小气候和小气候学的定义。

由于人类活动和各种生物的生命活动, 绝大部分在紧靠下垫面附近的空气层中进行, 而这个气层的气候主要决定于下垫面(也称为作用面)状况和特性。

因此把在局部地区范围内作用面条件影响而形成的与大气候不同的近地气层气候称为小气候。

并把研究小气候的学科从气候学中分出, 称为小气候学。

第一章大气1.干洁空气的定义是什么?主要成分有哪些?这些主要成分在大气中的来源、分布和作用是什么?(主要是氮、氧、臭氧、二氧化碳)大气中, 除了水汽、液体和固体杂质的整个混合气体, 称为干洁空气。

它的主要成分是氮和氧, 约占干洁空气体积的99%。

氮是大气中最多的气体, 它能起冲淡氧, 使氧化作用不致过于激烈的作用。

有的植物通过菌根的作用, 可直接将大气中的氮改造为植物体内不可缺少的养料。

氧是大气中次多的气体, 是地球上一切生命所必需的。

氧还决定着有机物的燃烧、腐烂和分解过程, 以及影响到在大气中进行的各种化学反应过程。

臭氧是氧分子在太阳紫外线作用下分解为氧原子, 然后又与氧分子化合而成。

它在大气中含量极少, 分布也不均匀。

在近地层中臭氧很少且不稳定。

从10km高度开始逐渐增多, 在20km到30km高度处达到最大值, 再往上, 臭氧含量又逐渐减少, 到55-60km高度上就极少了。

臭氧能大量吸收太阳紫外线, 使臭氧层增暖, 影响到大气中温度的铅直分布。

同时, 也使地球上的生物免受过多太阳紫外线的伤害。

二氧化碳主要来源于燃料的燃烧、有机物的腐烂分解和生物的呼吸作用。

这些作用集中在大气底层, 因此二氧化碳分布在大气底层20km的气层内。

1、简述干洁空气的概念及其主要成分。

干洁空气是指大气中除去水汽、液体和固体微粒以外的整个混合气体,简称干空气。

它的主要成分是氮、氧、氩、二氧化碳等,其容积含量占全部干洁空气的99.99%以上。

其余还有少量的氢、氖、氪、氙、臭氧等。

2、虚温含义,它可直接测量吗?在等压条件下,当干空气具湿空气密度时之温度即称为虚温,由此可知其代表干空气的温度,一般由Tv表示。

定义虚温的用意在于,湿空气的分子量会随环境水气量改变而改变,使气体常数(R)成为变数,而较难正确计算出来。

为使计算方便,所以利用干空气的气体常数来计算,因此定义虚温来代替湿空气的温度,如此就不用考虑变动的气体常数了,亦即可以处理掉复杂的水气效应,由此可知,虚温为水气的函数。

因为实际观测环境大气所得的温度为湿空气温度,而所使用的气体常数为干空气气体常数(R),所以实际上状态方程(P=ρRT)(其中R=R*/md) 并不成立(因为其使用干空气气体常数(R),而温度却用湿空气的),所以为使其成立需使用虚温(即干空气之温度),如此才可使R与T均为干空气之值。

由于虚温与实际观测之温度误差不算大(仍在允许的误差范围内),因此目前大多数的人仍直接利用实际观测之温度来代替虚温。

Tv=T+W/6。

其中T为实际大气温度,W为饱和混合比值。

表示虚温与实际温度之差距,等于露点温度所在的饱和混合比数值的六分之一。

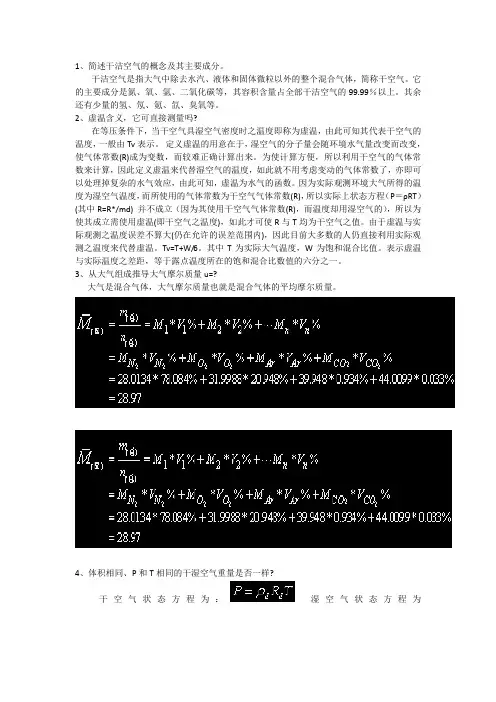

3、从大气组成推导大气摩尔质量u=?大气是混合气体,大气摩尔质量也就是混合气体的平均摩尔质量。

4、体积相同、P和T相同的干湿空气重量是否一样?干空气状态方程为:湿空气状态方程为:在T,V,P相同的情况下:,得出V相同,所以5、P=1010hPa,e=10hPa,t=27 ℃,求Tv(虚温)。

Tv=(1+0.378e/p)T= 301.12286、当气温为25 ℃,气压为1080hPa,相对湿度f=65%时,求e(水汽压)、E(饱和水汽压)、d(饱和差)、a(绝对湿度)、q(比湿)。

一、名词解释1.天气: 是指一地短时的大气状态。

2、气候:是指某一地区或全球范围内大气的多年统计状态,它既包括多年的统计状况,也包括少数年份出现的极端天气事件。

3、气象要素: 定性或定量描述大气物理现象和过程的物理量4、太阳常数: 在大气上界,当日地处于平均距离时,垂直于太阳光线平面上,单位面积、单位时间内所接受的太阳辐射能称为太阳常数。

5、太阳高度角: 太阳平行光线与水平面的夹角称为太阳高度角。

6、大气透明系数: 是指太阳辐射透过一个大气量后的辐射通量密度与透过前的辐射通量密度之比。

7、大气质量: 通常用太阳辐射通过大气路径的长度与大气在垂直方向上的厚度的比值来表示。

8、地面有效辐射: 地面放射的辐射与地面吸收的大气逆辐射之差称为地面有效辐射。

9、地面净辐射: 地面辐射能得总收入和总支出之差值称为地面净辐射。

辐射通量老度,单位面积上的辐射通量(单位时间内通过单位面积的辐射能)。

10、可照时间,大阳中心,从出现在一地的东方地平线到进入西方地平线,其直射光在无地物、云、雾等任何遮蔽条件下照射地面所经历的时间称为可照时间,亦称可照时数或昼长。

12、日照时间:一天中太阳光实际照射地面的时间。

13、热容量: 单位体积物质温度每升高1C所吸收的热量。

14.导热率: 当温度垂直梯度为1℃时,单位时间内通过单位水平截面积的热量,15.气温日较差:一天中,最高气温与最低气温之差,16、气温年较差:一年中最热月平均气温和最冷月平均气温之差。

17、Y气温垂直梯度: 高度每相整100m,两端气温的差值。

18、Ym(湿绝热直减率): 湿绝热过程中,高度每相差100m,两端气温的差值。

19、Yd(干绝热直减率): 干绝热过程中,高度每相差100m,两端气温的差值。

20、积温: 一段时间内日平均气温的总和。

21、有效积温: 作物在某时间内有效温度的总和。

22、活动积温: 作物在菜时期内活动温度的总和。

23.空气湿度: 表示空气中水汽含量多少或空气潮湿程度的物理量。

气象类书籍气象是研究大气现象的科学,它对人类生产生活有着重要的影响。

气象类书籍是人们学习气象知识、了解天气变化的重要途径。

本文将从气象观测、天气预报、气候变化等方面介绍几本重要的气象类书籍。

一、《气象学导论》《气象学导论》是一本系统介绍气象学基础知识的教材。

该书包括了气象学的起源、研究内容、观测方法、气象要素及其变化规律等内容。

通过学习该书,读者可以初步了解气象学的基本概念和理论,为进一步学习和研究气象学打下坚实的基础。

二、《天气预报原理与方法》《天气预报原理与方法》是一本介绍天气预报基本原理和方法的专著。

该书首先介绍了天气要素的观测和收集方法,然后详细阐述了天气预报的常用方法和技术。

通过学习该书,读者可以了解天气预报的基本原理,学会利用气象资料和模型进行天气预报,提高对天气变化的预测能力。

三、《气候变化与全球变暖》《气候变化与全球变暖》是一本介绍气候变化和全球变暖现象的专著。

该书首先介绍了气候变化的基本概念和原因,然后详细解析了全球变暖对地球生态系统、人类社会和经济发展的影响。

通过学习该书,读者可以了解气候变化的科学原理,认识到全球变暖对人类生存和可持续发展的重要性,从而积极参与到应对气候变化的行动中。

四、《气候与农业》《气候与农业》是一本介绍气候对农业生产的影响的专著。

该书首先介绍了气候要素对农作物生长和发育的影响,然后详细分析了气候变化对农业生产的影响和农业适应气候变化的策略。

通过学习该书,农民和农业科研人员可以了解气候对农业的重要性,制定科学合理的农业生产计划,提高农作物产量和质量。

五、《气象与航空》《气象与航空》是一本介绍气象与航空领域关系的专著。

该书首先介绍了气象观测对航空安全的重要性,然后详细解析了气象现象对飞行的影响和航空器对气象的要求。

通过学习该书,航空人员和航空管理人员可以了解气象在航空领域的应用,提高对飞行安全的判断和决策能力。

以上是几本重要的气象类书籍的简要介绍。

通过学习这些书籍,人们可以了解气象学的基本概念、天气预报的原理和方法、气候变化和全球变暖的影响以及气象在农业和航空等领域的应用。

⽓象学要点⽓象学资料第⼀章地球⼤⽓1、什么是天⽓?什么是⽓候?两者的区别?天⽓:某⼀地区在某⼀瞬间或某⼀短时间内⼤⽓状态和天⽓现象的综合。

⽓候:在太阳辐射、⼤⽓环流、下垫⾯性质和⼈类活动,在长时间互相作⽤下,在某⼀短时间内⼤量天⽓过程的综合。

区别:①天⽓是短期过程,天⽓系统简单;②⽓候是长期过程,⽓候系统复杂,其中⽓候系统包括(⼤⽓圈、岩⽯圈、⽔圈、⽣物圈、冰雪圈)2、什么叫⼲洁⼤⽓?⼤⽓中除去⽔汽和悬浮在⼤⽓中的固态、液态微粒以外的整个混合⽓体。

3、关于CO2的时空变化、⽇变化、年变化和长期变化?低层嗲⽓中CO2含量随时间和空间⽽略有变化。

在时间上,①由于卢瑟植物光合作⽤对CO2消耗,在⽩天、晴天、夏季时的CO2浓度⽐⿊夜、阴天、冬季要⼩;②⼯业⾰命前⼩于⼯业⾰命后。

在空间上,⽔平⽅向:城市⼤于农村;垂直⽅向:0—20kmCO2含量⾼,20km 以上,含量逐渐减少。

CO2的⽇变化:⽩天午后最少,⽇出前后达到最⾼CO2的年变化:秋季最低,冬季最⼤CO2的⽇变化:不断增加4、⽔汽⽔汽的来源:主要来⾃江河湖海等⽔体和潮湿地表的⽔分蒸发以及植物的蒸腾,最重要的是:⽔汽是可变成分。

⽔汽时空变化:时间上,夏季多于冬季;空间上,⼀般低纬多于⾼纬,下层多于上层⽔汽特点:①⽔汽是实际⼤⽓中唯⼀能在⾃然条件下发⽣⽓、液、固三态相变的成分,在天⽓变化、⽓候形成中扮演了⼗分重要的⾓⾊。

②⽔汽还能强烈的吸收地⾯和⼤⽓长波辐射并放射长波辐射对地⾯存在保温效应,因此⼤⽓中⽔汽含量多少对地⾯和⼤⽓的温度情况有着重要的影响③⽔汽是⾃然界潜热最⼤的物质。

5、⼤⽓的热⼒学分层(图P16)根据温度、⼤⽓成分、电荷、随⾼度的分布特点将整个⼤⽓层划分为五层:对流层、平流层、中间层、热成层和散逸层。

对流层:低纬度温度低,⾼纬度温度⾼,因为低⾼纬度地区的地⾯受热不平均,低纬度地区的平均厚度为17—18km,⾼纬度地区的平均厚度为8—9km。

气象学知识点资料气象学知识点1.根据大气温度铅直分布特征和大气铅直运动状况,可将地球大气层分为对流层、平流层、中间层、热成层和散逸层。

2.正午时刻太阳高度角的计算h正午=90°-φ+δ;式中φ为观测点纬度,δ=23.5sinN°式中N°以度为单位,实际是距春分日或秋分日最近的总天数。

春分日至秋分日取正值,否则,取负值。

3北半球可照时数变化规律可照时数冬至→夏至加长,夏至→冬至缩短可照时数随纬度增加,夏季加长,冬季缩短4、地面有效辐射时的影响因子及其影响地面辐射(Eg)与被地面吸收的大气逆辐射(Ea)之差,称为地面有效辐射。

影响因素主要有:地面温度、空气温度、空气湿度、云状、风、海拔、地面状况等。

地面温度高时,有效辐射增大;空气温度高时,有效辐射减弱;空气湿度大时,有效辐射减弱;云量多云层厚时,有效辐射减弱;风力加大,有效辐射减弱;海拔增大,有效辐射增大;粗糙地表比平滑地面有效辐射大。

5.为什么潮湿土壤地面温度日较差比干燥土壤的小?分析:从热容角度分析,由于水的比热容比空气大很多,吸收同样的太阳辐射,水上升的温度比空气少的多。

因此干燥土壤地对温度的变化更敏感,极差更大。

从导热的角度分析,空气导热更快,热能传递快,吸收快,散失也快,因此干燥土壤地比潮湿土壤地先升温,先降温变化领先于潮湿土壤地。

从潜热交换的角度分析,温度高时潮湿土壤地水分蒸发作用强于干燥土壤地,因此潮湿土壤地实际获得的辐射能小于干燥土壤地,所以其温度极大值比干燥土壤地小。

同理,潮湿土壤地的空气湿度大于干燥土壤地,温度低时,其水汽凝结作用大于干燥土壤地,由此回收蒸腾水汽的内能。

因此其温度极小值大于干燥土壤地。

6.地面热量收支方程,并据此分析塑料大棚的保温原理白天地面热量收支方程表示:R-P-B-LE=0夜间地面热量收支方程表示:-R+P+B+LE=0塑料大棚充分利用太阳能,有一定的保温作用,并通过卷膜能在一定范围调节棚内的温度和湿度。

绪论1.气象:地球大气中每时每刻都发生着的风、云、雨、雪、雷电、旱涝、寒暑等等各种各样的自然现象,这些现在统称为大气现象,简称为气象。

2.气象学:是研究大气中各种现象的成因和演变规律及如何利用这些规律为人类服务的科学。

第一章1.大气的组成及作用。

(主要是干洁大气)(1)大气的组成:大气是包括悬浮其中的固态和液态微粒在内的混合物,由干洁大气、水汽、悬浮在大气中的固液态微粒三部分构成。

干洁大气的组成:干洁大气最主要的成分是氮(78%)、氧(21%)、氩。

低层干洁大气中以氮、氧、二氧化碳和臭氧最为重要。

(2)干洁大气的作用:a)氮(N2)氮是大气中含量最多的成分,其在大气中所占的体积百分比约为78%。

氮是地球上生命有机体的基本组成成分,也是合成氮肥的基本原料,大部分以蛋白质的形式存在于有机体中。

b)氧(O2)氧是大气中次多的成分,其在大气中所占的体积百分比约为21%。

氧是维持人类和动植物生命活动的极为重要的气体,积极参加大气中的许多化学过程,对有机物质的燃烧、腐败和分解起着十分重要的作用。

c)臭氧(O3)臭氧在大气中的含量极少,是干洁大气中的可变气体成分。

大气臭氧层对紫外线有着极其重要的调控作用;能够强烈吸收太阳紫外辐射;对高层大气有明显的增温作用;对地面生物有着极为重要的保护作用,有利对动植物形成有利影响并杀灭一些有害病菌。

d)二氧化碳(CO2)二氧化碳是绿色植物进行光合作用不可缺少的原料;能够强烈吸收地面和大气长波辐射并放射长波辐射,形成保温作用,即温室效应。

(3)水汽的作用:a)水汽的相变会引起云、雾、雨、雪、霜、露等一系列的天气现象产生;b)能强烈吸收地面和大气长波辐射并放射长波辐射,对地面存在保温效应。

(4)大气气溶胶粒子a)吸收太阳辐射,使空气温度升高,同时也削弱了到达地面的太阳辐射;b)吸收地面长波辐射并放射大气逆辐射,在一定程度上补偿地面因放射而失去的热量,从而缓冲地面的辐射冷却;c)降低大气透明度,影响大气能见度;d)作为大气中水汽发生凝结时的凝结核,对云、雾及降水的形成有重要意义。

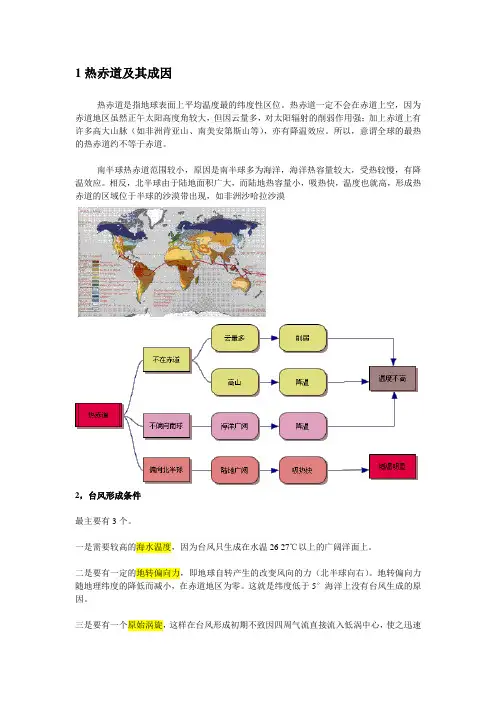

1热赤道及其成因

热赤道是指地球表面上平均温度最的纬度性区位。

热赤道一定不会在赤道上空,因为赤道地区虽然正午太阳高度角较大,但因云量多,对太阳辐射的削弱作用强;加上赤道上有许多高大山脉(如非洲肯亚山、南美安第斯山等),亦有降温效应。

所以,意谓全球的最热的热赤道约不等于赤道。

南半球热赤道范围较小,原因是南半球多为海洋,海洋热容量较大,受热较慢,有降温效应。

相反,北半球由于陆地面积广大,而陆地热容量小,吸热快,温度也就高,形成热赤道的区域位于半球的沙漠带出现,如非洲沙哈拉沙漠

2,台风形成条件

最主要有3个。

一是需要较高的海水温度,因为台风只生成在水温26 27℃以上的广阔洋面上。

二是要有一定的地转偏向力,即地球自转产生的改变风向的力(北半球向右)。

地转偏向力随地理纬度的降低而减小,在赤道地区为零。

这就是纬度低于5°海洋上没有台风生成的原因。

三是要有一个原始涡旋,这样在台风形成初期不致因四周气流直接流入低涡中心,使之迅速

填塞而消失。

还有,在台风生成区高低空风向风速差别要小,这就是20°纬度以上不易生成台风的主要原因。

气象专业基础知识

气象学是研究大气现象、气象要素和气象变化规律的科学。

以下是气象专业的一些基础知识:

1. 气象要素:包括温度、湿度、压强、风速和风向等,这些要素描述了大气的物理状态和动力特征。

2. 气象观测:通过使用各种仪器设备,对大气要素进行实时监测和记录,以获取气象数据。

常见的观测站点包括气象站、雷达站和卫星。

3. 天气系统:掌握不同尺度下的天气系统,例如大尺度环流系统(如赤道西风带、副热带高压带)、中尺度天气系统(如锋面、低压槽)和小尺度天气系统(如暴雨云团、台风等)。

4. 气候学:研究长期气候特征、季节变化和气候类型等,从而预测未来的气候趋势。

5. 气象预报:基于气象观测数据和数值模型,预测未来短期(数小时至数天)和长期(数天以上)的天气情况。

6. 气候变化:了解全球气候变化、气候变暖等问题,研究其对环境、生态和人类生活等方面的影响。

7. 应用领域:气象学的应用包括天气预报、灾害预警、农业、航空航天、海洋、环境保护等多个领域。

以上是气象学的一些基础知识,涵盖了气象要素、观测、预测、气候学和气象应用等内容。

气象学与气候学复习资料气象学与气候学复习资料气象学和气候学是研究大气现象和气候变化的两个重要学科。

虽然它们有着密切的联系,但在研究对象和方法上有所不同。

本文将为大家提供一些关于气象学和气候学的复习资料,帮助大家更好地理解和掌握这两个学科。

一、气象学气象学是研究大气现象的学科,主要关注天气的形成、演变和预测。

它涉及的内容非常广泛,包括大气的物理性质、天气系统的结构和运动、气象观测和仪器等。

下面我们来看一些气象学的重要概念和知识点。

1. 大气层结:大气层结是指大气在垂直方向上的温度和湿度变化。

常见的大气层结类型有逆温层、正常层、辐射逆温层等。

了解大气层结对于预测天气和理解大气运动非常重要。

2. 天气系统:天气系统是指在一定时间和空间范围内形成的大气现象,如高压系统、低压系统、冷锋、暖锋等。

它们的形成和演变对于天气变化有着重要的影响。

3. 气象观测:气象观测是指对大气现象进行系统的监测和记录。

常用的气象观测参数包括温度、湿度、气压、风速和降水量等。

气象观测数据是进行天气预报和气候研究的重要依据。

4. 天气预报:天气预报是根据气象观测数据和气象模型进行的对未来天气情况的预测。

它可以帮助人们做出合理的决策,如出行安排、防灾减灾等。

二、气候学气候学是研究气候变化的学科,主要关注长期气候的统计规律和变化趋势。

它涉及的内容包括气候系统的组成、气候要素的测量和分析、气候变化的原因和影响等。

下面我们来看一些气候学的重要概念和知识点。

1. 气候要素:气候要素是指描述气候特征的物理量,如温度、降水量、风速、湿度等。

它们的变化可以反映气候的不同特征和变化趋势。

2. 气候类型:气候类型是根据气候要素的长期统计特征划分的。

常见的气候类型有热带雨林气候、温带季风气候、地中海气候等。

了解不同气候类型对于理解全球气候分布和变化具有重要意义。

3. 气候变化:气候变化是指长期气候的统计规律和变化趋势。

气候变化的原因包括自然因素和人类活动因素。

⽓象学复习资料第⼀章1.⼲洁⼤⽓:除去⽔汽及其他悬浮在⼤⽓中的固、液体质粒以外的整个混合⽓体。

2.⼆氧化碳(CO2):时间变化:a) ⽩天、晴天、夏季时的⼆氧化碳浓度⼩于⿊夜、阴天、冬季。

b) ⼯业⾰命前⼩于⼯业⾰命后。

空间变化:⽔平:城市⼤于农村;垂直:0~20km,含量最⾼;20km以上,含量显著减少。

CO2的⽇变化(diurnal variation):主要取决于光合作⽤⽩天午后达最低值,⽇出前后达最⾼值CO2的年变化(annual variation) :秋季达最低值,春季达最⼤值CO2的长期变化(long-term change) :由于⼈类活动,⼤⽓中CO2浓度不断升⾼。

在⼗七世纪⼯业⾰命前,全球平均⼤约为280ppm,但现在则⾼达380ppm.3.⽔汽的分布规律:时空变化:时间:夏季多于冬季空间:⼀般低纬多于⾼纬,下层多于上层。

特点:是唯⼀能在⾃然条件下发⽣相变的物质,因此它是天⽓变化的最重要的⾓⾊;是⾃然界潜热最⼤的物质。

4.天⽓:某⼀地区在某⼀瞬间或某⼀短时间内⼤⽓状态和⼤⽓现象的综合。

⽓候:在太阳辐射、⼤⽓环流、下垫⾯性质和⼈类活动在长时间相互作⽤下,在某⼀段时间内⼤量天⽓过程的综合。

天⽓与⽓候的区别:①天⽓是短期过程,⽓候是长期过程②天⽓系统简单,⽓候系统庞杂5.⼤⽓的铅直运动根据温度、成分、电荷等物理性质,并考虑⼤⽓的垂直运动情况,可将⼤⽓分为五层:对流层,平流层,中间层,热层,散逸层。

对流层特点:①主要天⽓现象均发⽣在此层。

②温度随⾼度升⾼⽽降低。

(平均⾼度每升⾼100m,⽓温下降0.65℃。

)③空⽓具有强烈的垂直运动和不规则的乱流运动。

④⽓象要素的⽔平分布不均匀。

平流层(对流层顶~55km)特点:①25km以下,⽓温保持不变;25km以上,⽓温随⾼度增加⽽显著升⾼(-3℃)。

②空⽓运动以⽔平运动为主,⽆明显的垂直运动。

中间层(平流层顶~85km)特点:①⽓温随⾼度增加迅速下降,顶部⽓温可降⾄-83℃以下。

第一章引论第二节气候系统概述气候系统是一个包括大气圈、水圈、陆地表面、冰雪圈和生物圈在内的,能够决定气候形成、气候分布和气候变化的统一的物理系统。

一、大气圈概述大气圈是气候系统中最活跃、变化最大的组成部分。

1)大气圈的组成:大气是由多种气体混合组成的,此外,还悬浮由一些固体杂质和液体微粒;大气的气体组成成分:主要成分——氮、氧、氩,99.96%;微量气体成分——二氧化碳、臭氧、甲烷等;干洁空气:90km以下可以看成是分子量为28.97的“单一成分”的气体;大气中的氧气:大气中的氧是一切生命所必须的,这是因为动物和植物都要进行呼吸,都要在氧化作用中得到热能以维持生命大气中臭氧的形成、分布与作用: 大气中的臭氧主要是由于在太阳的短波辐射下,通过光化学作用,氧分子分解成氧原子后再和另外的氧分子结合而成的,另外有机物的氧化和雷电的作用也能形成臭氧,臭氧可以大量吸收太阳紫外线使臭氧层增暖,影响大气温度的垂直分布,从而对地球大气环流和气候的形成起着重要的作用。

大气中的氮气:大气中的氮气能够冲淡氧气,使氧气不至太浓,氧化作用不过于激烈,大量的氮气可以通过豆科植物的根瘤菌固定到土壤中,成为植物体内不可缺少的养料大气中的二氧化碳、甲烷、一氧化碳等都是温室气体,它们对太阳辐射吸收甚少,但却能强烈地吸收地面辐射,同时又向周围空气和地面放射长波辐射。

因此它们都有使空气和地面增温的效应。

大气中的水汽:大气中的水汽来自江、河、湖、海及潮湿物体表面的水分蒸发和植物蒸腾,并借助空气的垂直交换向上传输。

空气中的水汽含量夏季多于冬季,随高度的增加而减少。

水汽可以凝结或凝华为水滴或冰晶,成为淡水的主要来源。

大气气溶胶粒子:大气中悬浮的多种固体微粒和液体微粒,统称大气气溶胶粒子。

固体微粒有的来源于自然界,如火山喷发的烟尘,被风吹起的土壤颗粒,海水飞溅扬入大气后而被蒸发的盐粒,细菌、微生物、孢子花粉,流星燃烧所产生的细小微粒和宇宙尘埃等;有的是由于人类活动,如燃烧物质排放至空气中的大量烟粒等。

太阳常数:日地距离为平均值时,被照亮的半个地球的大气上界,垂直于太阳光线,每秒每平方米上获得的的太阳辐射。

土壤定容热容量:土壤热容量又称土壤容积热容量。

是单位容积的土壤,温度升高l℃所需要的热能。

相对湿度:指空气中实际水汽压与同温下饱和水汽压的比值,用百分数表示。

梯度风:指在自由大气中,当空气质点作曲线除了受气压梯度力和地转偏向力作用外,还受到惯性离心力的作用,当这三个力达到平衡时的风称为梯度风。

气候:某一地方地球大气的温度,降水,气压,风,湿度等气象要素在较长时期内的平均值或统计率,以及它们以年为周期的振动。

大气污染:人类活动或自然过程使排放到大气中的物质的数量、浓度及持续时间超过了大气环境的容量,直接或间接对人类生产生活产生不良影响。

地面净辐射:指在单位时间内单位面积地面所吸收的辐射与放出辐射之差。

低气压:指与等压面下凹部分相应的是由一组等高线构成的低值区域,高度值由中心向外递增称为低压,高度值由中心向外递减称为高压。

气压梯度力:由于空间气压分布不均而作用于空气体上的力。

霜期:指从秋季的初霜日期到春季的终霜日期间的持续日期。

分子散射:对于一定大小的分子来说,散射能力与波长的四次方成反比,这种散射是有选择性的,称为分子散射,也叫蕾利散射。

三基点温度:作物生命活动过程的最适温度、最低温度和最高温度的总称。

小气候:指在具有相同的大气特点的范围内,在局部地区由于下垫面性质不一致,使该地区具有独特的气候状况,大气活动中心:指由于海陆热力差异使有完整向气压地分裂为一个个范围较大的高低压区,它们决定大气的活动和水热交换,对天气和气候变化有重大影响。

天气:指一定地区短时间内的大气状况(风,云,雨,雪)及其变化总称是这一地区短时间内各种气象要素综合表现出的大气物理状况。

光合有效辐射:太阳辐射光谱中可被绿色植物的质体色素吸收、转化并用于合成有机物质的一定波段的辐射能。

活动积温:某时段内大于或等于生物学下限温度的日平均气温的累积值。