肛痈(肛周脓肿)围手术期中医临床路径

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:5

肛痈中医辨证论治发表时间:2012-08-09T09:02:55.577Z 来源:《中外健康文摘》2012年第19期供稿作者:宋玉龙[导读] 肛管直肠周围存在许多间隙,故肛痈可发生在不同的部位,临床上根据发生部位的不同,可有不同的名称。

宋玉龙(黑龙江省塔河县人民医院 165200)(一)辨证思路1.辨部位肛痈是肛门直肠周围间隙发生的急慢性感染。

肛管直肠周围存在许多间隙,故肛痈可发生在不同的部位,临床上根据发生部位的不同,可有不同的名称。

同时,不同部位的肛痈,其临床表现和处理方法也各有差异,因此,辨别肛痈的部位对于肛痈的诊断和治疗都有十分重要的意义。

(1)高位肛痈:位于肛提肌以上的间隙称为高位间隙,高位间隙的脓肿称为高位脓肿。

主要有以下几种: 1)骨盆直肠间隙脓肿:位于骨盆直肠间隙内,感染常由直肠炎、直肠溃疡和直肠外伤引起,也可由肌问脓肿或坐骨直肠间隙脓肿向上扩散而成。

骨盆直肠间隙上界为腹膜,下界为肛提肌,后为侧韧带和直肠,前面男性为前列腺和精囊,女为子宫和阔韧带,其容积大,位置深,故患者局部症状常不明显,而全身感染症状重。

患者自觉直肠内坠胀,有便意,排便时加重,有时有排尿困难。

全身症状可有发热、恶寒、乏力等。

检查一般肛门周围无异常,指诊时可在直肠前侧壁外发现有浸润、压痛、隆起,甚至波动感。

诊断主要靠穿刺抽脓,以手指在直肠定位,由肛门周围皮肤进针进行穿刺抽吸,抽出脓液即可确诊。

必要时做肛管超声检查以协助诊断。

在临床上对于发热、恶寒、白细胞增高并有肛门部不适的患者,必须进行肛管直肠指诊,方能避免骨盆直肠间隙脓肿的漏诊。

临床上若骨盆直肠间隙脓肿未能及时诊断和处理,脓液可进入直肠后间隙并通过直肠后间隙进入对侧骨盆直肠间隙,形成直肠后间隙脓肿或高位马蹄形脓肿;有时脓液可向下方穿过肛提肌进入骨盆直肠间隙,然后穿破皮肤,形成高位肛瘘;偶尔脓液可沿腹膜后间隙向上扩散到下腹部形成盆腔脓肿。

2)直肠后间隙脓肿:位于直肠后间隙内,临床较为少见。

肛漏病(肛瘘)中医临床路径一、肛漏病(肛瘘)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为肛漏病(TCD编码:BWG050)。

西医诊断:第一诊断为肛瘘(ICD-10编码:K60.3)。

(二)诊断依据1.疾病诊断中医诊断标准:参照《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.2-94)(国家中医药管理局1994年发布)。

西医诊断标准:参照2006年中华中医药学会肛肠分会、中华医学会外科学分会结直肠肛门外科学组、中国中西医结合学会大肠肛门病专业委员会联合制定的“肛瘘诊断标准”。

2.疾病分类低位肛瘘:单纯低位肛瘘、复杂低位肛瘘。

高位肛瘘:单纯高位肛瘘、复杂高位肛瘘。

3.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组肛漏病(肛瘘)诊疗方案”(见附件)。

肛漏病(肛瘘)临床常见证候:湿热下注证正虚邪恋证阴液亏虚证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组肛漏病(肛瘘)诊疗方案”(见附件)。

1.诊断明确,第一诊断为肛漏病(肛瘘)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤21天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合肛漏病(TCD编码:BWG050)和肛瘘(ICD-10编码:K60.3)的患者。

2. 单纯高位肛瘘者。

3.无手术禁忌证。

4.当患者同时具有其他疾病,但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

5.患者同意接受手术。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规、尿常规、便常规。

(2)凝血功能。

(3)传染性疾病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等)。

(4)肝功能、肾功能。

(5)血糖。

(6)心电图。

(7)胸部X线片。

2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如电解质、腹部超声、腔内超声、盆腔影像学检查(CT或MRI)等。

(八)治疗方法1.辨证选择口服中药汤剂(1)湿热下注证:予以清热利湿。

肛痈患者应用中医临床护理方案的效果分析【摘要】目的:肛痈患者应用中医临床护理方案的效果分析。

方法:研究时间起于2022年1月,止于2023年1月,参考对象具体构成为:罹患肛痈的患者,而后分组,指导原则为:随机抽签法,具体组别为:对照组、实验组,2组肛痈患者病例数为76,各组中收纳样本数为38;其中,常规护理用于对照组,中医临床护理用于实验组,就2组护理效果展开比较。

结果:肛痈患者各项症状发生率比较,实验组低于对照组,P<0.05;护理满意度比较,实验组高于对照组,P<0.05。

结论:肛痈患者应用中医临床护理方案,能够从根本全面的角度改善患者的预后效果,优化患者治疗的安全程度。

【关键词】肛痈患者;中医临床护理;干预效果肛肠科常见的疾病患者中就包括了肛痈患者,主要是位于患者的肛门直肠周围间隙,由于急慢性感染引起了化脓性脓肿现象,多与肛门腺感染化脓有直接的关系,肛痛疾病具有显著的特征,疼痛比较剧烈,发病比较急促,会存在肛门周围局部肿胀现象,还会伴随产生高热症状[1]。

肛痛疾病比较常见于青壮年,以20岁到40岁的青壮年居多,男性的发病率要高于女性[2]。

肛痛疾病会产生较为显著的症状表现,容易出现反复发作,经过长期治疗不愈合的现象,因此要对患者实施的治疗和护理方案有效性进行优化改善,避免出现感染出血症状加重[3]。

本文将从更为全面的角度分析,为肛痛患者实施护理干预的效果,对比分析常规性护理与中医临床护理的应用效果。

1 资料与方法1.1一般资料实验时间:2022年1月--2023年1月,实验样本:76例肛痈患者,随机抽签法划分为实验组和对照组,常规护理用于对照组,中医临床护理用于实验组。

实验组:38例肛痈患者中包括男性23例、男性15例,年龄区间22-62岁,均值(41.56±8.59)岁,肛痈患者中医诊断分类:热毒炽盛证20例、阴虚毒恋证12例、火毒蕴结证6例;对照组:38例肛痈患者中包括男性25例、男性13例,年龄区间21-61岁,均值(41.86±8.68)岁,肛痈患者中医诊断分类:热毒炽盛证18例、阴虚毒恋证13例、火毒蕴结证7例。

肛周脓肿治疗方案

肛周脓肿的治疗:1.药物治疗(1)抗炎表浅的脓肿可选择口服抗生素,一般用广谱抗生素。

对范围相对大的脓肿需联合用药,甲硝唑、硫酸依替米星、卡那霉素、链霉素等。

(2)外用药涂金黄膏、活血止痛散、四黄膏、玉露膏等。

(3)中药内服明·薛已校注的《外科精要》中提出初起予以消散,成脓期予以托毒的治疗理念。

可以用仙方活命p饮、黄连解毒汤加减。

2.手术治疗(1)抽脓减压局部消毒,用20ml注射器从脓肿最薄弱处刺入脓腔,抽取脓液,边抽边上下移动针头,直至无脓可抽。

本方法可以暂时减轻脓腔张力,缓解疼痛,适用于临时应急处理,但不能代替手术。

如果病情发展快,如坏死性筋膜炎等,就不能用,以免耽误病情。

(2)切开排脓在局部麻醉下,从脓腔中间部位,切开小口排脓,术后用甲硝唑冲洗脓腔,并放置油纱条引流。

属于暂时性应急处理,或是二次手术疗法的第一次手术。

可排出脓液,迅速减轻症状,但不能代替根治术,一般约需3个月左右,待瘘管形成,内口明确,再行根治术。

(3)根治术①低位脓肿-直接切开。

②马蹄脓肿-切开加旷置。

③高位脓肿-挂线术。

④高位脓肿-等压引流术。

由于切割挂线依然切断了肛直环,痛苦大,创口深。

为了进一步减少手术创伤,可采取双向等压引流手术治疗,术中采取半切割挂线,并放置引流管,可不切断肛直环而使脓腔愈合。

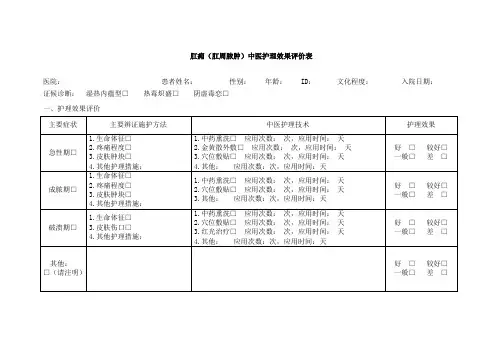

肛痈(肛周脓肿)中医护理效果评价表医院:患者姓名:性别:年龄: ID:文化程度:入院日期:证候诊断:湿热内蕴型□热毒炽盛□阴虚毒恋□一、护理效果评价主要症状主要辨证施护方法中医护理技术护理效果急性期□1.生命体征□2.疼痛程度□3.皮肤肿块□4.其他护理措施:1.中药熏洗□应用次数:次,应用时间:天2.金黄散外敷□应用次数:次,应用时间:天3.穴位敷贴□应用次数:次,应用时间:天4.其他:应用次数:次,应用时间:天好□较好□一般□差□成脓期□1.生命体征□2.疼痛程度□3.皮肤肿块□4.其他护理措施:1.中药熏洗□应用次数:次,应用时间:天2.穴位敷贴□应用次数:次,应用时间:天3.其他:应用次数:次,应用时间:天好□较好□一般□差□破溃期□1.生命体征□3.皮肤伤口□4.其他护理措施:1.中药熏洗□应用次数:次,应用时间:天2.穴位敷贴□应用次数:次,应用时间:天3.红光治疗□应用次数:次,应用时间:天4.其他:应用次数:次,应用时间:天好□较好□一般□差□其他:□(请注明)好□较好□一般□差□二、护理依从性及满意度评价评价项目患者对护理的依从性患者对护理的满意度依从部分依从不依从满意一般不满意中医护理技术中药熏洗金黄散外敷穴位敷贴红光治疗健康指导/ / /签名责任护士签名:上级护士或护士长签名:三、对本病中医护理方案的评价:实用性强□实用性较强□实用性一般□不实用□改进意见:四、评价人(责任护士)姓名技术职称护士长签字:。

肛周脓肿的最佳治疗方法有哪些

肛周脓肿的治疗需要积极应对,因为越是拖着,造成的影响和危害就更大,而现在治疗肛周囊肿,有手术引流的方法,就是切开脓肿之后是引流通畅,手术治疗是比较有优势的。

★(一)单纯性脓肿的治疗

可在截石位或侧卧下,用局麻或腰麻,在脓肿部位做放射状切口,放出脓液后,伸入食指探查脓腔大小,分开其间隔。

必要时将切口边缘皮肤切开少许,以利引流,最后用凡士林纱条放入脓腔做引流。

★(二)脓腔与肛瘘相通的脓肿

可在切开脓肿后,用探针仔细检查内口,然后切开瘘管,适当切除皮肤和皮下组织,内口周围组织也稍加切除,使引流通畅。

如内口较深,瘘管通过肛管括约肌,可采用挂线疗法。

以上手术优点是脓肿一期治愈,不再形成肛瘘。

但在急性炎症中,找内口有困难时,不应盲目寻找,以免炎症蔓延或形成假道,仅做切开排脓,待形成肛瘘后,再做肛瘘手术。

二期手术优点是效果准确,治愈率高。

★(三)肛周脓肿中医治疗

1.实证肛痈:证属湿热内蕴郁毒内生。

症见肛门红肿热痛明显,大便秘结,小便短赤,舌质红苔黄腻,脉数。

治法:清热解毒利湿。

2.虚证肛痈:证属阴虚内热湿热内生。

症见肛门皮色不变,界限不明显,不隆起或轻度隆起,脓液白稀,全身乏力,有虚热,舌质红苔腻,脉细。

治法:养阴清热利湿。

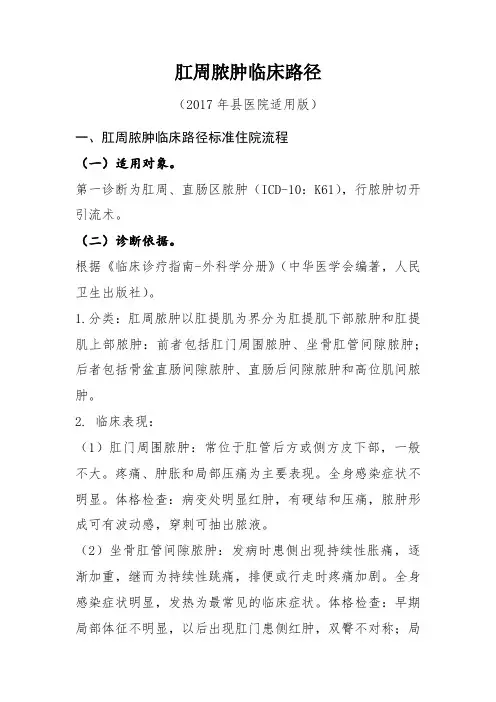

肛周脓肿临床路径(2017年县医院适用版)一、肛周脓肿临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为肛周、直肠区脓肿(ICD-10:K61),行脓肿切开引流术。

(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)。

1.分类:肛周脓肿以肛提肌为界分为肛提肌下部脓肿和肛提肌上部脓肿:前者包括肛门周围脓肿、坐骨肛管间隙脓肿;后者包括骨盆直肠间隙脓肿、直肠后间隙脓肿和高位肌间脓肿。

2. 临床表现:(1)肛门周围脓肿:常位于肛管后方或侧方皮下部,一般不大。

疼痛、肿胀和局部压痛为主要表现。

全身感染症状不明显。

体格检查:病变处明显红肿,有硬结和压痛,脓肿形成可有波动感,穿刺可抽出脓液。

(2)坐骨肛管间隙脓肿:发病时患侧出现持续性胀痛,逐渐加重,继而为持续性跳痛,排便或行走时疼痛加剧。

全身感染症状明显,发热为最常见的临床症状。

体格检查:早期局部体征不明显,以后出现肛门患侧红肿,双臀不对称;局部触诊或肛门指诊时患侧有深压痛,甚至波动感。

(3)骨盆直肠间隙脓肿:全身症状较重而局部症状不明显。

会阴部检查多无异常,直肠指诊可在直肠壁上触及肿块隆起,有压痛和波动感。

(4)其他由于位臵较深,局部症状大多不明显,主要表现为会阴、直肠坠胀感,排便时疼痛加重,同时合并不同程度的全身感染症状。

直肠指诊可触及疼痛性肿块。

3.辅助检查:(1)低位脓肿:肛周彩超。

(2)高位脓肿:血常规、盆腔CT。

可选择肛管直肠腔内彩超,盆腔MRI。

(三)进入路径标准。

1.第一诊断符合ICD-10:K61疾病编码。

2.有手术适应证,无手术禁忌证。

3.当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(四)标准住院日。

2-7日(五)住院期间的检查项目。

1.必需的检查项目体格检查:直肠指诊新入院病人检查抽血:血常规尿常规肝肾功能电解质血糖凝血全套及输血前检查辅助检查:心电图,胸片,肛周彩超。

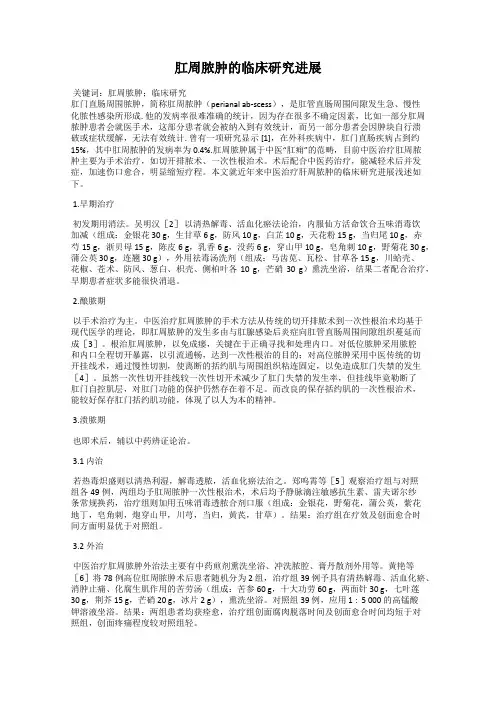

肛周脓肿的临床研究进展关键词:肛周脓肿;临床研究肛门直肠周围脓肿,简称肛周脓肿(perianal ab-scess),是肛管直肠周围间隙发生急、慢性化脓性感染所形成. 他的发病率很难准确的统计,因为存在很多不确定因素,比如一部分肛周脓肿患者会就医手术,这部分患者就会被纳入到有效统计,而另一部分患者会因肿块自行溃破或症状缓解,无法有效统计. 曾有一项研究显示 [1],在外科疾病中,肛门直肠疾病占到约15%,其中肛周脓肿的发病率为0.4%.肛周脓肿属于中医“肛痈”的范畴,目前中医治疗肛周脓肿主要为手术治疗,如切开排脓术、一次性根治术。

术后配合中医药治疗,能减轻术后并发症,加速伤口愈合,明显缩短疗程。

本文就近年来中医治疗肝周脓肿的临床研究进展浅述如下。

1.早期治疗初发期用消法。

吴明汉[2]以清热解毒、活血化瘀法论治,内服仙方活命饮合五味消毒饮加减(组成:金银花 30 g,生甘草 6 g,防风 10 g,白芷 10 g,天花粉 15 g,当归尾 10 g,赤芍 15 g,浙贝母 15 g,陈皮 6 g,乳香 6 g,没药 6 g,穿山甲 10 g,皂角刺 10 g,野菊花 30 g,蒲公英 30 g,连翘 30 g),外用祛毒汤洗剂(组成:马齿苋、瓦松、甘草各 15 g,川蛤壳、花椒、苍术、防风、葱白、枳壳、侧柏叶各10 g,芒硝30 g)熏洗坐浴,结果二者配合治疗,早期患者症状多能很快消退。

2.酿脓期以手术治疗为主。

中医治疗肛周脓肿的手术方法从传统的切开排脓术到一次性根治术均基于现代医学的理论,即肛周脓肿的发生多由与肛腺感染后炎症向肛管直肠周围间隙组织蔓延而成[3]。

根治肛周脓肿,以免成瘘,关键在于正确寻找和处理内口。

对低位脓肿采用脓腔和内口全程切开暴露,以引流通畅,达到一次性根治的目的;对高位脓肿采用中医传统的切开挂线术,通过慢性切割,使离断的括约肌与周围组织粘连固定,以免造成肛门失禁的发生[4]。

几个中医方法控制肛周脓肿中医治疗肛周脓肿具有独特的优势,可以通过中药泡脚、中药熏洗、中药外敷等方法,起到清热解毒、消炎止痛的作用,从而缓解肛周脓肿的症状。

中医治疗具有疗效稳定、副作用小的特点,中药泡脚、中药熏洗等治疗方法不会对身体产生负面影响,适合长期治疗。

可以改善局部血液循环,促进局部组织的新陈代谢,加速炎症的吸收和排出,从而缩短肛周脓肿的病程。

而且可以提高机体免疫力,增强机体抵抗病菌的能力,从而预防肛周脓肿的复发。

肛周脓肿是一种常见的肛肠疾病,中医有多种方法可以控制肛周脓肿,以下是几种常用的方法:1中药熏洗将中药煎煮后,用药水进行熏洗,可以起到消炎、止痛、促进伤口愈合的作用。

常用的中药有黄连、黄柏、苦参等。

以下是中药熏洗的流程和注意事项以及常用的药物:1.流程:(1)将中药煎煮,煮至药水颜色变深。

(2)将药水倒入盆中,水温以能承受为宜。

(3)将盆放在马桶上,坐在盆上,将肛门浸泡在药水中,每次15-20分钟。

(4)每天进行2-3次,连续使用3-5天。

2. 注意事项:(1)药水的温度不宜过高,以免烫伤肛门。

(2)浸泡时间不宜过长,以免影响局部血液循环。

(3)使用过程中应保持局部清洁卫生。

3.常用药物:(1)黄连:具有清热解毒、消炎止痛的作用。

(2)黄柏:具有清热解毒、收敛止泻的作用。

(3)苦参:具有清热解毒、杀菌消炎的作用。

(4)地榆:具有清热解毒、止血生肌的作用。

(5)白芷:具有祛风散寒、活血止痛的作用。

2中药外敷肛周脓肿中药外敷是一种中医治疗方法,常用的中药有黄连、黄柏、苦参等。

以下是中药外敷的流程和注意事项,:1.流程:(1)将中药煎煮,煮至药水颜色变深。

(2)将药水倒入盆中,水温以能承受为宜。

(3)将纱布或棉布浸泡在药水中,拧干后敷在肛周脓肿处。

(4)每天进行2-3次,每次敷20-30分钟。

(5)敷完后用温水清洗肛周脓肿处,保持局部清洁卫生。

2.注意事项:(1)药水的温度不宜过高,以免烫伤皮肤。

肛周脓肿诊疗常规肛周脓肿是指肛门直肠周围间隙发生的化脓性疾病,又称肛门直肠周围脓肿。

发病多以青年居多,男性明显多于女性。

中医称之为肛痈,藏毒等。

1.诊断依据一般病情急,病史短,多在一周以内,好发于青壮年男性。

肛门旁红肿疼痛:部分患者脓肿部位高,肛周症状不突出,表现为肛门坠胀、灼热、便秘、伴有全身发热、恶寒。

检查:肛周或直肠周围间隙有炎症肿块,浅表者可扪及波动感。

血常规检查WBC总数以及中性可增高.2.治疗原则肛周脓肿的治疗方法很多,但以手术为主要手段,其他治疗方法多为手术前后的辅助治疗。

除了极个别的情况外,肛周脓肿一经确诊均应该尽早手术,以防止脓肿向其他间隙扩展,加重病情。

必要时可以不待检查结果,先行急诊手术.肛周脓肿一次根治术已经非常成熟,形成一整套完整的术式。

因此在选择手术方法时应考虑根治术式。

根治术的实质是在切开引流时同期处理内口,其关键是正确地寻找内口。

3.手术治疗3.1.手术指征3.1.1.脓肿已成熟3.1.2.脓肿溃破后内口未做处理,或者引流不畅.3.1.3.无其他严重肠道疾病,如直肠癌等。

3.1.4.无其他手术禁忌症。

3.1.5.患者愿意承担可能的手术风险.3.2.术前检查血常规、尿常规、心电图、胸透、血压、肝功、乙肝两对半、肾功、血糖等。

3.3.术前准备3.3.1.术前谈话:术前必须向病员或者家属讲明病情、手术疗效以及可能发生的问题。

病员或者家属签署手术同意书。

3.3.2.肠道准备:生理盐水或者软皂水500ml术前灌肠一次。

3.3.3.术区准备:备皮,清洁局部。

3.4.手术方式选择3.4.1.切开引流术:适用于单一间隙的低位脓肿。

3.4.2.多切口引流术:适用于多间隙的低位脓肿.3.4.3.切开内口挂线引流术:适用于高位脓肿。

3.4.4.单纯切开引流术:适用于非瘘管性脓肿、内口不明显的肛周脓肿、患者体弱不能承受上述手术者。

3.5.术后处理3.5.1.辨证论治3.5.1.1.热度壅盛症状:肛旁肿痛,皮肤潮红,溃后或者术后脓液黄稠,带粪臭味,大便秘结,小便短赤,或全身不适,发热恶寒,坐卧不安.舌质红,苔黄,脉数。

肛痈病(肛周脓肿)中医护理常规肛痈病,是因过食肥甘、辛辣、醇酒等物,抑或肺、脾、肾亏虚,湿热下注所致的疾病。

一、护理评估(1)了解患者饮食、排便习惯及诱发因素。

(2)了解患者肛门症状及伴随症状、肛门指检结果。

(3)中医临床辨证:舌象、脉象及情志状态。

(4)中医证型:①火毒蕴结证。

证候:肛门周围突然肿痛,持续加剧,伴有恶寒、发热、便秘、漫赤。

肛周红肿,触痛明显,质硬,表面灼热。

舌质红,苔薄黄。

②热毒炽盛证。

证候:肛门肿痛剧烈,可持续数日,痛如鸡啄,夜寐不安,伴有恶寒、发热、口干便秘、小便困难。

肛周红肿,按之有波动感或穿刺有脓。

舌质红,苔黄。

③阴虚毒恋证。

证候:肛门肿痛、灼热,表皮色红,溃后难敛,伴有午后潮热、心烦口干、夜间盗汗。

舌质红,少苔Q二、护理要点(1)按中医外科一般护理常规进行护理Q(2)患者避免坐位,高热及病情较重者侧卧休息,保持肛门、会阴部清洁。

(3)观察病情,做好护理记录。

①观察患者局部皮肤红肿范围、温度、疼痛程度、有无波动感,观察体温变化及全身情况。

②观察患者术后伤口情况及引流物的颜色、性质、量,有无出血或渗血,发现异常情况,及时报告医生并配合处理。

(4)给药护理:中药应保后偏凉服;便后遵医嘱中药熏洗。

(5)饮食护理:①多食蔬菜、水果及富含纤维素的食物,忌饮酒和辛辣食物Q②手术后一周宜进清淡且营养丰富之品,以促进伤口愈合。

③急性期给予少渣、半流质饮食Q(6)情志护理:安慰患者,使患者调节情绪,安心静养。

(7)临证(症)施护:①患者疼痛时指导其中药熏洗坐浴,促使肿痛消退。

②患者发热时协助其取舒适体位,汗多时勤换衣裤、多饮水;高热不退时遵医嘱用药°③患者便秘时遵医嘱口服润肠通便药物,或行中药保留灌肠,或艾灸。

①排尿困难者,遵医嘱热敷下腹部,或艾灸,或留置导尿。

(8)中医特色治疗护理:①肛门肿痛:a.观察患者皮肤红,肿、热、痛的程度及范围。

b.协助患者取舒适体位。

C.遵医嘱给予耳穴贴压,取肛门、神门、皮质下、直肠等穴。

临床护理China &Foreign Medical Treatment 中外医疗中医护理在肛周脓肿手术中的应用效果和VAS评分评价方丽丽深圳市中医肛肠医院肛肠科,广东深圳 518030[摘要] 目的 探讨中医护理应用在肛周脓肿手术中的效果及对视觉模拟评分法(VAS )的影响。

方法 方便选择2020年1月—2021年6月深圳市中医肛肠医院接诊且行肛周脓肿切开引流术的92例患者作为研究对象,随机分为观察组(46例,提供中医护理)、对照组(46例,提供常规护理),评价两组肉芽生长评分、组织水肿评分、匹兹堡睡眠质量指数量表评分(PSQI )、世界卫生组织生存质量测定量表简表评分(WHOQOL-BREF )、焦虑自评量表评分(SAS )、抑郁自评量表评分(SDS )、VAS 评分、排尿障碍评分、便秘评分。

结果 护理后,观察组肉芽生长评分、组织水肿评分、PSQI 评分、WHOQOL-BREF 评分、SAS 评分、SDS 评分均较对照组更佳,差异有统计学意义(t =3.087、2.654、2.636、2.095、2.457、8.379、5.902、3.364、4.279、7.197,P <0.05)。

观察组术后不同时段VAS 评分[术后24 h (3.67±1.09)分、术后48 h (2.84±0.66)分、术后72 h (2.42±0.58)分]、排尿障碍评分(0.48±0.11)分、便秘评分(0.76±0.22)分均低于对照组的(6.77±1.56)分、(5.89±1.42)分、(5.20±1.34)分、(0.92±0.29)分、(1.06±0.25)分,差异有统计学意义(t =11.048、13.210、12.913、9.622、6.109,P <0.05)。

结论 对肛周脓肿手术患者实施中医护理,能够促进创面愈合,减轻术后疼痛,改善排尿障碍及便秘,缓解睡眠障碍,减轻负性情绪,提高生活质量,值得临床推广。

肛门湿疡病(肛门湿疹)中医临床路径(试行)一、肛门湿疡病(肛门湿疹)中医临床路径标准门诊流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为肛门湿疡病(TCD编码:BWP070)。

西医诊断:第一诊断为肛门湿疹(ICD-10编码:L30.902)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.1-94)。

(2)西医诊断:参照《临床诊疗指南-皮肤病与性病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2006年)。

2.证候诊断参照国家中医药管理局重点专科协作组制定的《肛门湿疡病(肛门湿疹)中医诊疗方案(试行)》。

肛门湿疡病(肛门湿疹)临床常见证候:湿热浸淫证脾虚湿蕴证血虚风燥证(三)治疗方案的选择参照国家中医药管理局重点专科协作组制定的《肛门湿疡病(肛门湿疹)中医诊疗方案(试行)》。

1.诊断明确,第一诊断为肛门湿疡病(肛门湿疹)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准治疗时间为≤14天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合肛门湿疡病(肛门湿疹)的患者。

2.患者同时具有其他疾病,但在路径治疗期间既不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

3.合并其他系统疾病者,治疗期间病情加重,需要特殊处理,导致治疗时间延长、费用增加。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)门诊检查项目根据病情需要可选择以下检查项目:血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血糖、过敏原检测、IgE水平检测、细菌培养及药敏试验、真菌检查等。

(八)治疗方案1.辨证选择口服中药汤剂及中成药(1)湿热浸淫证:清热利湿。

(2)脾虚湿蕴证:健脾利湿。

(3)血虚风燥证:养血祛风。

2.外治法。

3.针灸疗法。

4.其它疗法。

(九)完成路径标准肛周瘙痒症状消失,肛周皮损好转。

(十)有无变异及原因分析1.皮损搔抓后出现脓性分泌物或形成溃疡伴脓性分泌物,并伴有发热等全身症状,需增加抗感染治疗,延长治疗时间,增加治疗费用。

可编辑

精品

肛痈围手术期中医诊疗方案

一、诊断

(一)疾病诊断

1.中医诊断标准:参照中华人民共和国中医药行业标准

《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.7-94)。

局部症状:起病急骤,肛周肿痛,便时痛剧,继而破溃

流脓经久不愈。

全身症状:头身痛,乏力,大便秘结,小便黄赤。

2.西医诊断标准:参照《外科学》第七版(吴在德等主

编,人民卫生出版社,2008年)。

(1)肛门烧灼痛或跳痛,排便或行走时加重,少数患者

伴有排尿困难。

(2)可伴有发冷、发热、全身不适等症状。

(3)肛周超声检查可测及脓腔。

(4)血白细胞及中性粒细胞计数可有不同程度的增多。

(5)肛门周围有硬结或肿块,局部温度增高、压痛或有

波动感。

位于肛提肌以下的脓肿,局部红、肿、热、痛症状较重

而全身症状较轻;位于肛提肌以上的脓肿,局部症状较轻而

全身症状较重,直肠指检可触及压痛性肿块,肛周穿刺可抽

出脓液。

必要时辅助直肠腔内超声检查,CT或MRI检查发现病灶

可以确诊。

(二)疾病分期

1.急性期:肛管直肠周围硬结或肿块形成,疼痛,坠胀,

呈持续性加重;

2.成脓期:疼痛剧烈,肿块增大,红肿发热,中心波动

感,坠胀不适,伴发全身全身症状,如发冷发热,倦怠乏力,

食欲不振,大便秘结,小便黄赤等;

3.溃破期:肿块缩小,形成硬结逐渐软化或脓肿破溃,

形成瘘管,经久不愈。

可编辑

精品

(三)疾病分类

1.低位脓肿(肛提肌以下脓肿):包括肛周皮下脓肿、坐骨

直肠窝脓肿、肛管后脓肿。

2.高位脓肿(肛提肌以上脓肿):直肠后间隙脓肿、骨盆直

肠间隙脓肿、粘膜下脓肿。

(四)证候诊断

1.火毒蕴结证:肛门周围突然肿痛,持续加剧,伴有恶

寒、发热、便秘、溲赤。肛周红肿,触痛明显,质硬,表面

灼热。舌红,苔薄黄,脉数。

2.热毒炽盛证:肛门肿痛剧烈,可持续数日,痛如鸡啄,

夜寐不安,伴有恶寒发热,口干便秘,小便困难。肛周红肿,

按之有波动感或穿刺有脓。舌红,苔黄,脉弦滑。

3.阴虚毒恋证:肛门肿痛、灼热,表皮色红,溃后难敛,

伴有午后潮热,心烦口干,夜间盗汗。舌红,少苔,脉细数。

二、肛痈病手术前后中医治疗

(一)术前禁食水6小时,术前2小时清洁灌肠

(二)辩证选择口服中药汤剂及中成药

1.火毒蕴结证

治法:清热泻火解毒

方药:仙方活命饮加减,白芷、贝母、防风、赤芍药、

当归尾、甘草节、皂角刺(炒)、穿山甲(炙)、天花粉、乳

香、没药、金银花、陈皮。

2.热毒炽盛证

治法:清热败毒透脓

方药:透脓散加减、黄芪、山甲(炒末)、川芎、当归、

皂角针。

3.阴虚毒恋证

治法:养阴清热解毒

方药:青蒿鳖甲汤加减,青蒿、鳖甲、生地、知母、丹

皮。

初期:经坐浴后外伤金黄如意散;成脓时外上咬头膏或

苍耳子膏;溃脓时上二味拔毒膏药捻。结合性脓肿外敷冲和

可编辑

精品

膏或阳和解凝膏。

可编辑

精品

三、中医外治法

1.中药熏洗法:适用于手术前后,以缓解症状。

适应症:肛痈手术前后肛门部疼痛、便血等。

治法:清热解毒,消肿止痛。

方药:马齿笕,野菊花,三颗针,鱼腥草,芒硝。水

煎先熏后坐浴15---20分钟。

2.中药外敷法:肛痈手术前后肛门部疼痛、便血,中

药熏洗后选用紫草油纱条,清热凉血、理气止痛,生肌敛疮。

3.外用中成药

根据病情选用具有清热祛湿、理气止痛、生肌敛疮等

功效的中成药,如马应龙痔疮栓、马应龙麝香痔疮膏。

(1)中药膏剂外用:选用马应龙麝香痔疮膏。

(2)栓剂纳肛:选用马应龙麝香痔疮栓。

四、中医非药物疗法

针灸疗法:根据病情需要选择针灸治疗肛痈及术后并

发症

1.疼痛:针刺长强、承山、足三里、环跳穴。

2.术后尿储留:针刺关元、中极、气海、三阴交、水

道、阳陵泉透阴陵泉、

可编辑

精品

3.粪嵌塞:针刺支沟、足三里、气海、合谷、曲池、

发挥中医中药治疗肛肠病特色优势,临床针对肛痈病

(肛管直肠周围脓肿)围手术期疼痛、便秘、便血、裂口感

染、瘙痒。创口迁延不愈等症,辩证使用中药汤剂、中成药、

特色制剂,能有效减轻患者症状,加速创面愈合,提高治愈

率。

.