释文

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:6

《曹全碑》释文、翻译[原文]:君讳全,字景完,敦煌效谷人也。

其先盖周之冑,武王秉干之机,翦伐殷商,既定尔勋,福禄攸同,封弟叔振铎于曹国,因氏焉。

秦汉之际,曹参夹辅王室,世宗廓土斥(境)竟,子孙迁于雍州之郊,分止右扶风,或在安定,或处武都,或居陇西,或家敦煌。

枝分叶布,所在为雄。

君高祖父敏,举孝廉,武威长史、巴郡朐忍令张掖居延都尉。

曾祖父述,孝廉、谒者、金城长史、夏阳令、蜀郡西部都尉。

祖父凤,孝廉、张掖属国都尉丞、右扶风隃糜侯相、金城西部都尉,北地太守。

父琫,少贯名州郡,不幸早世,是以位不副德。

[译文]:曹君讳名曰全,字景完。

是敦煌郡效谷县人氏。

其先祖是周朝姬氏,昔日周武王姬发,乘执掌乾坤之机,灭掉殷商,功勋既定,福袛和官禄应该分享,于是封其弟叔振铎于曹国,这是以曹为姓氏的开始。

秦末汉初之际,(曹全的先祖)曹参(鸿门宴上的主角之一)辅佐王室(刘邦)。

汉武帝(世宗)扩充疆土,将其子孙迁徙于古雍州(古地名)近郊,分别住在扶风和安定、武都、陇西、敦煌等地。

(曹氏)后裔分布各地,雄居一方。

君之高祖(太爷爷之爹)名敏,他举孝廉(汉朝是征辟制,通过举荐来当官,孝廉是一种官职名)、历任武威长史,巴郡朐忍县令和张掖、居延都郡的都尉。

其曾祖(太爷爷)名述。

举孝廉,任谒者、金城长史、夏阳县令和蜀郡的西部都尉。

其祖父名凤。

曾举孝廉。

任张掖属国都尉丞,又任右扶风隃糜侯国之相。

以及金城西部都尉和北地郡太守。

(有政绩曾得天子奖励)。

其父名琫(beng),少年时即州郡闻名,可惜不幸早逝。

所以其地位不能与其德相符。

[原文]:君童龀好学,甄极瑟纬,无文不综。

贤孝之性,根生于心,收养季祖母,供事继母,先意承志,存亡之敬,礼无遗阙,是以乡人为之谚曰:“重亲致欢曹景完。

”易世载德,不陨其名。

[译文]:君(曹全)儿童时期就好学习,他能鉴别(非常难懂的)谶(chen)讳经学,他无书不看,并能综合贯通。

孝敬前辈的观念,已在心中生根,他收养了叔祖母,又十分孝敬继母,父母,其心情他能预测,父母的遗志,他能继承。

最全章草〈〈急就章〉〉全文及释文皇象《急就章》拓本,系明杨政于正统四年(1439)据宋人叶梦得颍昌本摹刻的所谓《松江本》,其它古本未见流传。

启功先生所收藏的明拓《松江本》是所见到的较佳拓本。

《松江本》原石现藏上海市松江县博物馆。

《急就章》,相传为三国时吴皇象所书,也有魏钟繇,晋卫夫人或王羲之所书的说法,为章草体的正宗,原为刻本,印本有于右任所藏"太和观本",现已罕见。

明朝正统四年(公元1439年)杨政根据叶梦得摹临而刻石的"松江本",比较普及,笔调古雅雄浑。

元赵孟頫及明宋克的临本极有名,墨迹本笔势劲利,用笔清晰,宜于取法。

----《古代碑帖鉴赏》费声骞皇象,广陵江都(今江苏扬州)人。

生卒年不详。

三国吴书法家。

字休明。

官至侍中、青州刺史。

幼工书,师于杜度。

善篆、隶、章草,时人谓之"书圣"。

时人以其书法与严武棋、曹不兴之画并称八绝。

他的书法被赞为"中国善书者不能及也。

他学习别人的书法,能取各家所长而成自家面目。

晋葛洪《抱朴子》誉为"一代绝手"。

南朝宋羊欣说:"吴人皇象能草,世称沉著痛快。

"唐张怀瓘《书断》评他的章草为神品,八分为妙品,小篆为能品。

传世书迹有《文武帖》、《急就章》、《天发神谶碑》,相传为皇象书。

书论《论草书》。

今世仅存《急就章》石刻,相传为皇象书。

又有数种,文字多少有异同,以松江本最为著名。

此帖点画简约、凝重,亦较含蓄,又多隶书笔意。

结字工整,法度森严。

整篇观之,气息古朴温厚,沉着痛快。

对喜爱章草的人来说,是学习章草的优秀范本。

因章草是早期的草书,到了皇象时代,已十分成熟,且为众多书家所擅长。

而皇象所书《急就章》,形体已经很规范化了。

(概要)第一章、开头是编书目的,为七言五句,请道其章以下直至第七,全是三字虚构人名。

第八以下均为七言。

第八、皇室游猎、纟旁字,第九、交易、纟旁字,第十、农产品、禾旁、草头字,第十一、仕途、衣旁字,十二、边疆、金旁字,十三、工具、器皿、竹头字,十四、器皿、水产、嫁娶,十五、玉器,十六、五音、饮食,十七、人体外形,十八、五脏、兵器,十九、车舆、车旁、革旁字,二十、门户、建筑,廿一、树木、牲畜、木旁、马旁字,廿二、禽兽、鸟旁字,廿三、疾病、疒头字,廿四、中药,廿五、丧葬,廿六、仕宦,廿七、吏治,廿八、司法,廿九、罪犯,三十、祸事,卅一、贪卑,卅二、四言七句,颂汉朝国泰民安。

⼗七帖释⽂及译⽂1、《郗司马帖》⼗七⽇先书,郗司马未去。

即⽇得⾜下书,为慰。

先书以具⽰,复数字。

译⽂:⼗七⽇这天信已写好了,本想请郗司马带去,还未启程,当天就得到您的来信,甚感安慰。

要说的话已都写在先前的信上了,这⾥只简单写⼏个字作为答复。

2、《逸民帖》吾前东,粗⾜作佳观。

吾为逸民之怀久矣,⾜下何以⽅复及此?似梦中语耶!⽆缘⾔⾯,为叹,书何能悉。

译⽂:我上次东⾏,略见当时美好的⼭川景物。

我想隐居当逸民的想法已经很久了,您怎么⼜同样提起(再次出仕)之事?简直像梦话⼀般!没有机缘见⾯,甚为感叹,书信中何能尽表我的⼼意。

3、《龙保帖》龙保等平安也,谢之。

甚迟见卿,舅可⽿,⾄为简隔也。

译⽂:龙保等⼏个晚辈都平安,谢谢。

很想见您舅舅,他可好。

真是疏隔得太久了。

4、《积雪帖》计与⾜下别廿六年,于今虽时书问,不解阔怀。

省⾜下先后⼆书,但增叹慨。

顷积雪凝寒,五⼗年中所⽆。

想顷如常,冀来夏秋间,或复得⾜下问⽿。

⽐者悠悠,如何可⾔。

译⽂:算算⽇⼦,和您分别⾄今已廿六年了,虽时常有书信往来,却难以舒解久别思念的情怀。

读您先后寄来的两封信,只更增加⼼⾥的喟叹和感慨。

最近积雪未消,天⽓严寒,是五⼗年来所未曾见的景象。

想您近况⼀切如常,希望明年的夏秋之间,或能再得到您的来信。

⽅今岁⽉漫长,要从那⾥说起呢。

5、《服⾷帖》吾服⾷久,犹为劣劣。

⼤都⽐之年时,为复可可。

⾜下保爱为上,临书,但有惆怅。

译⽂:我炼丹服药虽久,功效还是不怎么理想,但是和⽐起往年来,⼤概还是差强⼈意的。

您⾃⼰保重珍爱为要。

写这封信时,有⽆限的惆怅。

6、《知⾜下帖》知⾜下⾏⾄吴。

念违离不可居,叔当西耶!迟知问.译⽂:知道您⾏将出任吴郡之守,想其地离家太远,不适合居处。

叔是否将有西⾏?希望您能回信。

7、《瞻近帖》瞻近⽆缘省苦,但有悲叹。

⾜下⼩⼤悉平安也。

云卿当来居,此喜迟不可⾔,想必果⾔苦有期⽿。

亦度卿当不居京,此既避,⼜节⽓佳,是以欣卿来也。

此信旨还具⽰问。

王羲之奉告帖释文及译文王羲之是中国古代著名的书法家,他的作品被誉为中国书法艺术的巅峰之作。

其中,王羲之的《奉告帖》是他的代表作之一。

本文将为您提供《奉告帖》的释文及译文,并对其进行深入分析和讨论。

《奉告帖》的释文如下:奉告:敬告,告知。

天下:指整个世界,泛指人间。

有:存在,具备。

道:指道德、原则、法则。

者:表示人或事物。

必:一定,必然。

学:学习,修养。

好:善于,擅长。

人:指人类。

者:表示人或事物。

也:表示强调。

根据以上释文,我们可以得出《奉告帖》的大致意思:敬告天下的人们,要学习道德原则,善于修养自己。

接下来,我们对《奉告帖》进行深入分析和讨论。

首先,王羲之在《奉告帖》中强调了学习道德原则的重要性。

他认为,人们应该通过学习来提高自己的道德修养。

这与中国传统文化中的儒家思想相契合,儒家强调修身齐家治国平天下,注重个人修养和道德规范。

其次,王羲之在《奉告帖》中提到了“好人者也”。

这句话表明,他认为善良的人是值得学习的榜样。

通过学习善良的人的品德和行为,可以提高自己的道德水平。

这也反映了中国传统文化中对于道德模范的推崇和尊重。

此外,王羲之在《奉告帖》中使用了简练而富有力量的文字表达。

他通过简单的几个字,传达了深刻的道德教诲。

这种简练而有力的表达方式,体现了王羲之在书法艺术上的造诣和独特的风格。

最后,我们来看一下《奉告帖》的译文:敬告天下的人们,要学习道德原则,善于修养自己。

善良的人是值得学习的榜样。

通过以上的分析和讨论,我们可以更好地理解《奉告帖》的含义和王羲之的艺术创作。

王羲之通过简练而有力的文字,传达了对道德修养的重视,并强调了善良的人是值得学习的榜样。

他的作品不仅在艺术上具有独特的魅力,更蕴含了深刻的思想和教育意义。

总结起来,《奉告帖》是王羲之的代表作之一,通过简练而有力的文字,传达了对道德修养的重视,并强调了善良的人是值得学习的榜样。

这一作品不仅在艺术上具有独特的魅力,更蕴含了深刻的思想和教育意义。

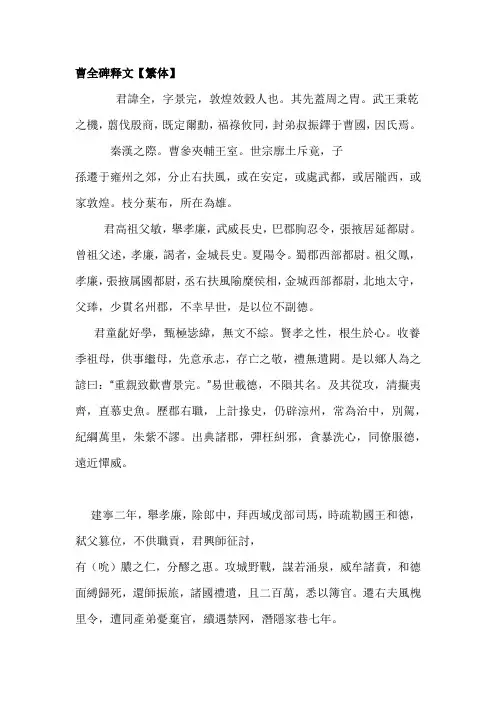

曹全碑释文【繁体】君諱全,字景完,敦煌效穀人也。

其先蓋周之冑。

武王秉乾之機,翦伐殷商,既定爾勳,福祿攸同,封弟叔振鐸于曹國,因氏焉。

秦漢之際。

曹參夾輔王室。

世宗廓土斥竟,子孫遷于雍州之郊,分止右扶風,或在安定,或處武都,或居隴西,或家敦煌。

枝分葉布,所在為雄。

君高祖父敏,舉孝廉,武威長史,巴郡朐忍令,張掖居延都尉。

曾祖父述,孝廉,謁者,金城長史。

夏陽令。

蜀郡西部都尉。

祖父鳳,孝廉,張掖属國都尉,丞右扶風隃糜侯相,金城西部都尉,北地太守,父琫,少貫名州郡,不幸早世,是以位不副德。

君童齔好學,甄極毖緯,無文不綜。

賢孝之性,根生於心。

收養季祖母,供事繼母,先意承志,存亡之敬,禮無遺闕。

是以鄉人為之諺曰:“重親致歡曹景完。

”易世載德,不隕其名。

及其從攻,清擬夷齊,直慕史魚。

歷郡右職,上計掾史,仍辟涼州,常為治中,別駕,紀綱萬里,朱紫不謬。

出典諸郡,彈枉糾邪,貪暴洗心,同僚服德,遠近憚威。

建寧二年,舉孝廉,除郎中,拜西域戊部司馬,時疏勒國王和德,弒父篡位,不供職貢,君興師征討,有(吮)膿之仁,分醪之惠。

攻城野戰,謀若涌泉,威牟諸賁,和德面縛歸死,還師振旅,諸國禮遺,且二百萬,悉以簿官。

遷右夫風槐里令,遭同產弟憂棄官,續遇禁网,潛隱家巷七年。

光和六年,復舉孝廉,七年三月,除郎中,拜酒泉祿福長。

訞賊張角,起兵幽冀,兗豫荊楊,同時並動。

而縣民郭家等復造逆亂,燔燒城寺,萬民騷擾,人褱不安。

三郡告急,羽檄仍至。

于時聖主諮諏,群僚咸曰:“君哉!”轉拜郃陽令,收合餘燼,芟夷殘迸,絕其本根。

遂訪故老商量,儁艾王敞、王畢等,恤民之要,存慰高年,撫育鰥寡,以家錢糴米粟賜癃盲。

大女桃婓等,合七首藥神明膏,親至離亭,部吏王宰、程橫等,賦與有疾者,咸蒙瘳悛。

惠政之流,甚於置郵。

百姓繈負,反者如雲,戢治廧屋,市肆列陳。

風雨時節,歲獲豐年。

農夫織婦,百工戴恩。

縣,前以河平元年,遭白茅谷水灾,害退,於戌亥閒,興造城郭。

是後,舊姓及修身之士,官位不登,君乃閔縉紳之徒不濟,開南寺門,承望華嶽,鄉明而治,庶使學者李儒、欒規、程寅等,各獲人爵之報。

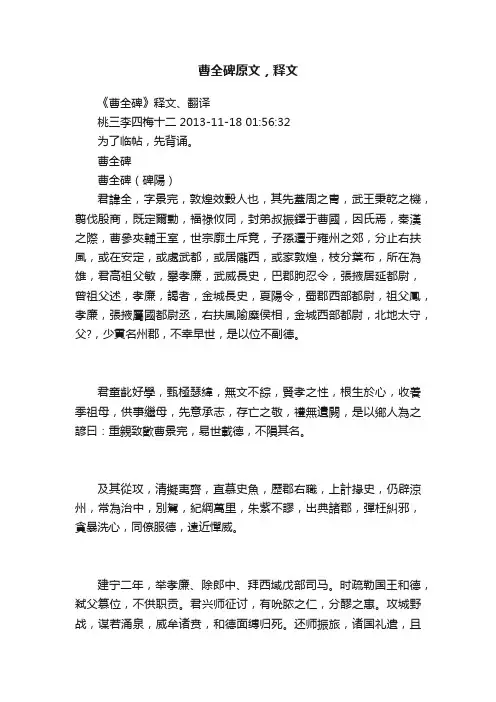

曹全碑原文,释文《曹全碑》释文、翻译桃三李四梅十二 2013-11-18 01:56:32为了临帖,先背诵。

曹全碑曹全碑(碑陽)君諱全,字景完,敦煌效穀人也,其先蓋周之冑,武王秉乾之機,翦伐殷商,既定爾勳,福祿攸同,封弟叔振鐸于曹國,因氏焉,秦漢之際,曹參夾輔王室,世宗廓土斥竟,子孫遷于雍州之郊,分止右扶風,或在安定,或處武都,或居隴西,或家敦煌,枝分葉布,所在為雄,君高祖父敏,舉孝廉,武威長史,巴郡朐忍令,張掖居延都尉,曾祖父述,孝廉,謁者,金城長史,夏陽令,蜀郡西部都尉,祖父鳳,孝廉,張掖屬國都尉丞,右扶風隃糜侯相,金城西部都尉,北地太守,父?,少貫名州郡,不幸早世,是以位不副德。

君童齔好學,甄極瑟緯,無文不綜,賢孝之性,根生於心,收養季祖母,供事繼母,先意承志,存亡之敬,禮無遺闕,是以鄉人為之諺曰:重親致歡曹景完,易世載德,不隕其名。

及其從攻,清擬夷齊,直慕史魚,歷郡右職,上計掾史,仍辟涼州,常為治中,別駕,紀綱萬里,朱紫不謬,出典諸郡,彈枉糾邪,貪暴洗心,同僚服德,遠近憚威。

建宁二年,举孝廉、除郎中、拜西域戊部司马。

时疏勒国王和德,弒父篡位,不供职贡。

君兴师征讨,有吮脓之仁,分醪之惠。

攻城野战,谋若涌泉,威牟诸贲,和德面缚归死。

还师振旅,诸国礼遣,且二百万,悉以簿官。

迁右夫风槐里令,遭同产弟忧,弃官。

续遇禁网(冈),潜隐家巷七年。

光和六年,复举孝廉。

七年三月,除郎中,拜酒泉禄福长。

訞贼张角,起兵幽冀,兖、豫、荆、杨同时并动。

而县民郭家等复造逆乱,燔烧城寺,万民骚扰,人褱不安,三郡告急,羽檄仍至。

于时圣主咨诹,群僚咸曰:君哉!转拜合阳令,收合余烬,芟夷残迸,绝其本根。

遂访故老商量儁艾王敞、王毕等,恤民之要,存慰高年,抚育鳏寡,以家钱籴(di)米粟,赐癃盲。

大女桃婓等,合七首药神明膏,亲至离亭。

部吏王宰、程横等,赋与有疾者,咸蒙瘳悛。

惠政之流,甚于置邮,百姓襁负,反者如云。

戢治廧屋,市肆列陈。

《寒山子庞居士诗帖》原文及释文

一、《寒山子庞居士诗帖》原文

我见黄河水,凡经几度清。

水流如激箭,人世若浮萍。

痴属根本业,爱为烦恼阬。

轮迴几许劫,不解了旡明。

寒山出此语,举世狂痴半。

有事对面说,所以足人怨。

心真语亦直,直语无背面。

君看渡奈河,谁是喽罗汉。

寄语诸仁者,仁以何为怀。

归源知自性,自性即如来。

任运堂试张通笔为法耸上座书寒山子庞居士诗两卷。

涪翁题。

二、释文如下:

我看到黄河的水,经历了多少次变清。

水流就像激射的箭一样快速,人生在世就如同水上的浮萍般漂泊不定。

愚痴是根本的业障,贪爱是烦恼的深坑。

在轮回中经历了多少劫数,还是不能解除无明 对真理的无知)。

寒山说出这样的话语,世上有一半的人都是癫狂痴迷的。

有事当面说出来,所以容易招致别人的怨恨。

心地真诚话语也直率,直率的话语没有背后的心思。

你看那渡过奈河的人,谁是真正的罗汉呢。

寄语各位仁者,仁是以什么为心怀呢。

回归本源就能知道自己的本性,自己的本性就是如来 佛的别称,指觉悟者)。

在任运堂尝试用张通笔,为 法耸上座”这个人书写寒山子和庞居士的诗两卷。

涪翁题 涪翁是黄庭坚的号)。

此帖是北宋诗人、书法家黄庭坚的晚年杰作,用笔凝练有力、遒

劲郁拔,结体舒展大度,气宇轩昂。

其在章法上富有创造性,常运用移位的方法打破单字之间的界限,使线条形成新的组合,通篇大气磅礴,笔墨淋漓。

书法作品释⽂书法作品释⽂及其赏析⼀、⽑泽东⽔调歌头【重上井冈⼭】〖原词〗久有凌云志,重上井冈⼭。

千⾥来寻故地,旧貌变新颜。

到处莺歌燕舞,更有潺潺流⽔,⾼路⼊云端。

过了黄洋界,险处不须看。

风雷动,旌旗奋,是⼈寰。

三⼗⼋年过去,弹指⼀挥间。

可上九天揽⽉,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还。

世上⽆难事,只要肯登攀。

【鉴赏】上⽚起句“久有凌云志”,劈空⽽下,声势不凡。

“凌云”既是形容⼭势之⾼,也昭⽰了词⼈志向的远⼤,这“凌云志”,就是当年初上井冈⼭,开创⾰命根据地之“志”,也是今天重上井冈⼭,开拓新征程之志。

⼀个“久”字,连接今昔,指向未来,同时还突出了诗⼈的⼼理蓄势和期望价值。

“重上”⼆字,显然是以井冈⼭的过去和现在作为审美背景的,看到井冈⼭的今天,不由想起它的昨天。

“千⾥来寻故地,旧貌变新颜”。

前句深挚地表达了对井冈⼭和⽼区⼈民的情意,“千⾥”写⾏程之远,“故地”写梦魂所系,“寻”写感情之殷。

后句点出解放后的井冈⼭,变得如此壮美。

这⾥的“变”字,连接了过去,突出了现在,回应了“久有”和“重上”。

在描述“新颜”时,词⼈摄取了⼏个典型的镜头:莺歌燕舞、潺潺流⽔、⾼⼊云端的公路。

这⾥,视觉映象和听觉映象融为⼀体。

“⾼路⼊云端”,既赞美社会主义建设取得的成就,也补充井冈⼭之⾼峻。

从艺术上看,⼜形成了国画⼭⽔的意境。

很明显,这些景物着上了词⼈浓重的情感⾊彩。

此时,词⼈的情绪格外轻松愉快,⼀⽅⾯是故地重游,另⼀⽅⾯也因为那⼏年社会主义建设取得了重⼤成就,故词⼈对未来充满信⼼。

“过了黄洋界,险处不须看”,进⼀步体现了词⼈的豪壮情怀。

黄洋界是井冈⼭五⼤哨⼝之⼀,最为险要。

词⼈登上黄洋界,想起当年黄洋界保卫战,对未来信⼼更⾜。

据当时随⽑泽东重上井冈⼭的同志回忆:“他⽼⼈家不顾乘车的疲劳,风尘仆仆,登上黄洋界。

黄洋界上阳光明媚,显得格外壮丽。

⽑主席他⽼⼈家站在最⾼处,极⽬远眺,久久不离。

”这段回忆可印证词中所表现的⽑泽东的⼼境:当年⾎与⽕的战⽃难关都闯过来了,狭窄和将来还有什么艰难险阻不能超越呢?“不须看”表现了对困难的蔑视,也表现了对前途的⾃信与乐观。

钟繇《宣示表》释文及译文第一篇:《宣示表》释文及译文(1-1000字)宣示表是文化名臣钟繇所作,据考证是晋朝司马炎发动北伐之际,钟繇在江夏写下的。

这篇文章的主旨在于阐明司马炎剿灭蜀汉的行动是合理和必要的,并通过各种历史事实予以支持。

下面是《宣示表》的原文及释义:司马引弓长驱,北指凉州,西讨胡寇。

义军并起,临阵喊雄;姜维英勇,立功于天山之巅;胡烈奋起,拜印于渭源之畔。

三军鼓噪,齐呼攻阵;披堵击户,共尽穷兵。

破虏消凶,流血成渠;岂有惧虏,而却惧刚。

方今北寇横行,中原烟尘同起;同赓天子,机属将军,同系祖宗,男耕女织。

竭子囊以助疆场,极权衡以制灾异。

有华夏之心,现将军之力,何愁胜负不定?如若所荐枝臣,硕德中台;当裁以效尤,当改以蕙风。

司马炎带领强大的军队北上,前往凉州讨伐胡寇。

义军纷纷响应,大喊进攻的口号,姜维在天山之巅立下赫赫战功,胡烈也在渭源之畔拜印成为功臣。

三军热血沸腾,一致拥护攻阵,打破敌人、消灭邪恶,血流成河。

怎么能害怕敌人,退缩怯懦呢?现在北方敌人横行,中原烽烟四起,我们都是华夏人,都是跟天子、将军、祖宗、男耕女织有着紧密联系的人。

我们要无私奉献,用我们的力量来保家卫国,千万不要担心成败。

如若有人还想投靠敌方,我们就惩治他们,如果有人干得好,就改善他们的生活条件。

钟繇这篇文章通过阐述历史背景和现实紧迫性,强调了抗击北方敌人的必要性。

文章劝告将军和普通百姓一并为社会稳定、国家安全而齐心协力,同时也提供了策略和方法。

宣示表的文辞雄浑,意蕴丰富,语言直白,表达出古人对家国大事的忧思与呼唤。

第二篇:《宣示表》释文及译文(1000-2000字)下面是《宣示表》的接下来的原文及释义:建安七子,斧正传扬;董卓乱政,社稷凋亡。

汉及晋隆盛,魏蜀争强。

司马懿策淮阴,诸葛瑾镇寿春。

左宠骄虐,陆抗圣明。

永嘉之乱,群盗竞暴;南中之乱,发英彰善。

八王之乱,戎马倥偬;孔明南征,无人能当。

唯有暴诛,变国易俗。

凡历表王图,过目如发。

【书法理论】东汉赵壹《⾮草书》原⽂与释⽂【书法理论】东汉赵壹《⾮草书》原⽂与释⽂【原⽂1】余郡⼠有梁孔达、姜孟颖者,皆当世之彦哲也,然慕张⽣之草书过於希孔、颜焉。

孔达写书以⽰孟颖,皆⼝诵其⽂,⼿楷其篇,⽆怠倦焉。

於是後学之徒竞慕⼆贤,守令作篇,⼈撰⼀卷,以为秘玩。

余惧其背经⽽趋俗,此⾮所以弘道兴世也;⼜想罗、赵之所见嗤沮,故为说草书本末,以慰罗、赵,息梁、姜焉。

【释⽂1】我所在的汉阳郡(今⽢肃境内)有⼠⼈梁孔达和姜孟颖⼆⼈,都属当代贤哲。

然⽽他⼆⼈对张芝草书的仰慕甚⾄已超过对孔⼦和颜渊的仰慕。

梁孔达摹写张芝的草书给姜孟颖看,都是边念诵着张芝的⽂章,边⼀板⼀眼地临写,不敢有⼀丝怠慢。

因此晚辈後学们也都很敬重他,等他写完全篇後,每⼈都拿⾛⼀卷,视为不轻易⽰⼈的珍藏。

我担⼼他们弘扬草书是有悖正统且趋於流俗,此也并⾮弘扬⼤道及有益於世风,加之⼜想起张芝曾讥笑蔑视过罗晖与赵袭,所以我想来谈谈草书的原委始末,权作对罗晖和赵袭的慰籍,并期望梁孔达和姜孟颖也能罢⼿。

【原⽂2】窃览有道张君所与朱使君书,称正⽓可以消邪,⼈⽆其畔,妖不⾃作,诚可谓通道抱真,知命乐天者也。

若夫褒杜崔,沮罗赵,忻忻有⾃臧之意者,⽆乃近於矜伎,贱彼贵我哉!夫草书之兴也,其於近古乎?上⾮天象所垂,下⾮河洛所吐,中⾮圣⼈所造。

盖秦之末,刑峻⽹密,官书烦冗,战攻并作,军书交驰,⽻檄纷飞,故为⾪草,趋急速⽿,⽰简易之指,⾮圣⼈之业也。

【释⽂2】我看张芝(⼜名张有道)给太仆朱宽所写的信,说正⽓可以消除邪恶,⼈们若⽆罪过,邪恶也不会⾃⾏跑来,此也就真可以说是信守⼤道,保持真性,安守命运,乐於天道了。

⾄於张芝褒扬他所师法的前辈杜度与崔瑗,蔑视後来的罗晖和赵袭,且颇有⾃鸣得意之状,莫⾮对⾃⼰的书艺过於⾃负,轻⼈重⼰麽!当初草书的兴起,难道很古麽?(我觉得草书)上不是(庖羲⽒)仰观天象所得,下不是河洛⼆⽔所吐的河图洛书,中不是⼈间圣贤所造。

是因秦代末年时,刑罚严酷法律严密,官家的公⽂繁琐冗长,你来我往的战事⼜多,军事公⽂往奔传送,紧急⽂件满天纷飞,所以出现了潦草的⾪书,为赶时间提速度⽽已,只求简便快速地传达指令,但此并⾮圣⼈所推崇的主旨。

万安桥记的释文如下:

泉州的万安渡石桥,开始于皇祐五年四月庚寅,在嘉祐四年十二月辛未完成。

桥墩建在深水处,分水为四十七道,桥孔空行。

桥长三千六百尺,宽一丈五尺,桥的两边建有扶栏,因为桥长又加宽了两倍。

耗费金钱一千四百万,由募捐而来。

渡海已非靠船而改为徒步,化危险为安全,老百姓都能从中得到便利。

负责这项工程的人有庐锡、王寔、许忠、浮图义波、宗善等十五人。

桥建成后,太守莆阳蔡襄主持了落成宴饮。

第二年秋天,我奉召还京,取道经过这里,于是记下这座桥的始末,刻在桥的左侧。

王铎颂苏侍御全文释文王铎颂苏侍御是一首古代汉诗,出自唐代诗人王铎的手笔。

这首诗歌描述了诗人对苏侍御的崇拜和赞美之情,同时也传达了诗人对于爱情的理解和态度。

下面是对这首诗歌的释文。

开宴桃花水,纵歌清歌谣。

玫瑰杯中酒,芍药插踏箜。

这四句诗描述了宴会氛围,歌舞狂欢的景象。

真是桃花红得绚烂,水流清澈透明,人们在水边纵歌高歌,欢声笑语,庆祝着什么。

桃花、杯中的酒、芍药都让宴会的氛围更加美妙。

朱唇飞曳笑,碧眼含娇妖。

芙蓉帐里人,鸣环羯鼓遥。

这四句诗描写了苏侍御的美丽和温柔。

苏侍御的朱唇微微张开,不停地娇俏着,而碧绿的眼睛则流露出一丝丝难以言说的柔情。

她就像是芙蓉帐中的美人,比芙蓉更加妖娆。

同时,远处响起了羯鼓和铜铃的声音,给气氛增加了几分神秘感。

比目小蜻蜒,翻飞照水草。

鹁鸪清夜静,啼叫惊人早。

这四句诗讲述了自然景象和动物的美丽和声音。

小蜻蜒在湖水上快速翻飞,照着水中的绿草,好像世上最美的景色,而鹁鸪在夜间的安静中凄美清亮的啼叫,更是打动人心的声音,就像是分别不舍的告别。

横笛弄清绝,细雨晚萧萧。

白马待峨眉,红楼依旧朝。

这四句诗描写了赏景的情景。

横笛吹奏出一阵动听的曲子,伴着细雨的声音,仿佛是在高山峡谷之间,清幽神秘。

一匹雪白的马在峨眉山前等待,而红楼则耸立在城市的角落,始终那么热闹,合着清脆的铃声和人们的呼喊声,给城市增加了一份热闹和欢乐。

从下到上,从内到外,歌颂苏侍御的详细描绘形象的方式,充满极度的魅力和神秘性,再加上栩栩如生的自然景色描写,这首诗歌可谓是一道极佳的写作典范。

龙井山方圆庵记释文及译文《龙井山方圆庵记》原文:龙井山,去钱塘十里。

凡山中之人有事于钱塘,与游客之将至山中者,皆取道井旁。

法师辨才之庵居是山之龙井,而字其室曰方圆庵。

盖称人心之正也,虽小而大;邪也,虽大而小。

方而圆,其理然也。

夫理之在天下,至虚之中,有至实者存;至无之中,有至有者存。

夫惟虚而能应,应而能通,通而能久者,理也。

如使执其所见,滞于有形,其为道也小矣。

昔者,谢灵运为永嘉守,尝著《山居赋》,其言曰:“抗北顶以葺馆,瞰南峰而启轩。

罗曾崖于户里,列镜澜于窗前。

因丹霞以赪楣,附碧云以翠椽。

”观其辞,知灵运之用心于山居者,亦不为不至矣,然终之舍宅为寺,归于空无。

今辨才法师之庵,亦若是也。

师,杭人也,少以才闻,长于诗律,晚节愈淳,守道愈固。

以其所学,于佛氏之法,穷深极微,而于世间文字,脱落浮华,趋向真朴。

师既得之,心能转物,不为物转,虽居一室,而无所往而非道场。

余尝问师:“是庵之形,虽因于自然,其用之也,必有待于人力。

然师之庵,可谓至小也,而庵之景,可谓至多也。

日月风云,雾露烟霭,其出入于庵中者,朝昏几变。

而师于此庵,既以名之,又为之记,将以遗于后人,使后人知师之庵,虽小而大,虽有而无者,其亦有以异于常人之所为乎?”师曰:“然。

吾之庵,非为其形也,而为其心也。

吾之心,非为其有也,而为其无也。

吾之无,非为其虚也,而为其道也。

道之在吾心,犹水之在地中。

地中无求水之迹,而水之妙自存。

吾心无求道之形,而道之妙自显。

此吾庵之所以为方圆也。

”余闻之,喟然叹曰:“善哉!师之言也。

夫水者,天下之至柔也;而其攻坚者,莫之能胜。

其为道也,亦若是而已矣。

今师之庵,以方圆名之,其亦取于水之柔而能刚者乎?”师笑而不答,余遂为之记。

译文:龙井山啊,离钱塘有十里地呢。

凡是山里的人要是去钱塘有点啥事,还有那些要到山里来游玩的游客啊,都得从井边经过。

辨才法师的小庵就在龙井山这儿,他还给自己住的屋子取名叫方圆庵呢。

为啥叫这个名儿呢?大概是说人的心要是正的,就算看着小那也是大的;要是心歪了呢,哪怕看着大其实也是小的。

明肃楼记释文

嘿,朋友们!今天咱来聊聊这明肃楼记释文。

你说这明肃楼啊,它就像是一个时光宝盒,装满了历史的故事和秘密。

想象一下,当你站在明肃楼前,是不是感觉自己仿佛穿越了时空,能听到过去的声音呢?

这明肃楼记释文啊,那可不是一般的文字,那是打开宝盒的钥匙。

它就像一个引路人,带着我们一点点走进那个遥远的时代。

你看那字里行间,不都透着古人的智慧和情感嘛!

每次我读到这些释文,就好像在和古人聊天。

他们在跟我诉说着当年的辉煌与沧桑,我仿佛能看到那时候的热闹场景,人们在楼里楼外忙碌着,有着说不完的故事。

它又好比是一幅神秘的画卷,我们得慢慢去解读,去琢磨,才能领略到其中的美妙。

这里面的每一个字、每一句话,都有着它独特的意义和价值。

你说,这明肃楼记释文是不是特别神奇?就像一个隐藏的宝藏,等待着我们去发掘。

我们得用心去感受,去体会,才能真正理解它的魅力所在啊。

咱可不能小瞧了这些释文,它们可是历史的见证者呢!它们记录了那个时代的点点滴滴,让我们对过去有了更清晰的认识。

没有它们,我们怎么能知道曾经发生过什么呢?

所以啊,大家一定要好好珍惜这明肃楼记释文,好好去研究它们。

说不定哪天,你就能从里面发现一个惊天大秘密呢!这可不是开玩笑的哟!让我们一起沉浸在这明肃楼记释文的世界里,感受历史的韵味吧!

总之,明肃楼记释文是非常重要且有趣的,我们应该重视它、保护它,让更多的人了解它的价值。

孙过庭《书谱》释文(附注音、分节)笔阵图收藏,长按二维码,经典不容错过!《書譜》卷上,吳郡孫過庭撰。

夫(fú)自古之善書者,漢、魏有鍾、張之絕,晉末稱二王之妙。

王羲之云:“頃尋諸名書,鍾、張信為絕倫,其餘不足觀。

”可謂鍾、張云沒(mò,歿),而羲、獻繼之。

又云:“吾書比之鍾、張,鍾當抗行(háng),或謂過之;張草猶當雁行(háng)。

然張精熟,池水盡墨,假令寡人耽之若此,未必謝之。

”此乃推張邁鍾之意也。

考其專擅,雖未果於前規;摭(zhí)以兼通,故無慙(cán,慚)於即(jí)事。

評者云:“彼之四賢,古今特絕;而今不逮古,古質而今妍(yán)。

”夫質以代興,妍因俗易。

雖書契(qì)之作,適以記言;而淳醨(chúnlí)一遷,質文三變,馳蜓馗铮锢沓H弧YF能古不乖時,今不同弊,所謂“文質彬彬,然後君子。

”何必易雕宮於穴處,反(返)玉輅(lù)於椎(chuí)輪者乎!又云:“子敬之不及逸少,猶逸少之不及鍾、張。

”意者以為評得其綱紀,而未詳其始卒也。

且元常專工于隸書,百英尤精於草體;彼之二美,而逸少兼之。

擬草則餘眞,比眞則長(cháng)草,雖專工小劣,而博涉多優;揔(zǒng,總)其終始,匪(fěi)無乖互。

謝安素善尺櫝(牘),而輕子敬之書。

子敬嘗作佳書與之,謂必存錄,安輒題後答之,甚以為恨。

安嘗問敬:“卿書何如右軍?”答云:“故(固)當勝。

”安云:“物論殊不爾。

”子敬又答:“時人那(nǎ)得知!”敬雖權以此辭折安所鑒,自稱勝父,不亦過乎!且立身揚名,事資尊顯,勝母之里,曾參(shēn)不入。

以子敬之豪(毫)翰,紹右軍之筆札,雖復粗傳楷則,實恐未克箕裘(jīqiú)。

况乃假託神仙,恥崇家範,以斯成學,孰(shú)愈面牆!後羲之往都,臨行題壁,子敬密拭除之,輒書易其處,私為不惡(è)。

怀素草书论书帖释文

怀素《论书帖》原文

原文

为其山不高,地亦无灵;为其泉不深,水亦不清;为其书不精,亦无令名,后来足可深戒。

藏真自风废,近来已四岁,近蒙薄减,今所为其颠逸,全胜往年。

所颠形诡异,不知从何而来,常自不知耳。

昨奉《二谢》书,问知山中事有也。

注释

•为:因为,如果。

•令名:美好的名声。

•深戒:深深引以为戒。

•藏真:怀素的字。

•风废:因风痹之症而身体废损,指患病。

•薄减:病情稍微减轻。

•颠逸:颠狂纵逸,形容书法的豪放洒脱之态。

•诡异:奇特,怪异。

•奉:恭敬地接受,这里可理解为收到。

•《二谢》书:指王羲之的草书《二谢帖》。

释文

如果山不高大,那么土地也会没有灵气;如果泉不幽深,那么水也不会清澈;如果书法不精湛,那么也不会有美名,后人应当深深以此为戒。

我自从患风痹之症以来,至今已经四年了。

近来病情稍微减轻,如今我所写的字的颠狂纵逸之态,完全超过了往年。

但这种颠狂纵逸所呈现出的形态十分怪异,我自己也常常不知道是从哪里来的。

昨天我收到了王羲之的《二谢帖》,通过问人得知了一些山中的事情。

释文

释文:贝叶之文。

泽其昆虫。

金匮流梵说之偈。

遂使阿(禾辱)达水。

通神旬之八川。

耆阇崛山。

接嵩华之翠岭。

窃以性德凝寂。

麋归心而不通。

智地玄奥。

感恳诚而遂显。

岂谓重昏之夜。

烛

释文:慧炬之光。

火宅之朝。

降法雨之泽。

于是百川异流。

同会于海。

万区分义。

总成乎实。

岂与汤武校其优劣。

尧舜比其圣德者哉。

玄奘法师者。

夙怀聪令。

立志夷简。

神清龆龀

释文:之年。

体拔浮华之世。

凝情定室。

匿迹幽巖。

栖息三禅。

巡游十地,超六尘之境。

独步迦维。

会一乘之旨。

随机化物。

以中华之无质。

寻印度之真文。

远涉恒河。

终期满字。

频登雪岭。

更获

释文:无恶而不翦。

开法纲之纲纪。

弘六度之正教。

拯群有之涂炭。

启三藏之秘扃是以。

名无翼而长飞。

道无根而永固。

道名流庆。

历遂古而镇常。

赴感应身。

经尘劫而不朽。

晨钟夕梵

释文:交二音于鹫峰。

慧日法流。

转双轮于鹿菀。

排空宝盖。

接翔云而共飞。

庄野春林。

与天花而合彩。

伏惟皇帝陛下。

上玄资福。

垂拱而治八荒。

德被黔黎。

敛衽而朝万国。

恩加朽骨。

石室归

释文:谬承褒赞。

循躬省虑。

弥盖厚颜。

善不足称,空劳致谢。

皇帝在春宫述三藏。

圣记。

夫显扬正教,非智无以广其文。

崇阐微言。

非贤莫能定其旨。

盖真如圣教者。

诸法之玄

释文:宗。

众经之辄(足属)也。

综括宏远。

奥旨遐深。

极空有之精微。

体生减之机要。

词茂道旷。

寻之者不究其源。

文显义幽。

履之者莫测其际。

故知圣慈所被。

业无善而不臻。

妙化所敷。

缘

释文:渌波,飞尘不能污其叶。

非莲性自洁而桂质本贞,良由所附者高,则微物不能累;所凭者净,则浊类不能沾。

夫以卉木无知,犹资善而成善,况乎人伦有识,不缘庆而求庆!

释文:方冀兹经流施,将日月而无穷;斯福遐敷,与乾坤而永大。

朕才谢珪璋。

言惭博达。

至于内典。

尤所未闲。

昨制序文。

涂为鄙拙。

唯恐秽翰墨于金简。

标瓦砾于森林。

忽得

来书。

释文:探赜妙门,精穷奥业。

一乘五律之道,驰骤于心田;八藏三箧之文,波涛于口海。

爰自所历之国,总将三藏要文,凡六百五十七部,译布中夏,宣扬胜业。

引慈云于西极,注法雨于

释文:东垂,圣教缺而复全,苍生罪而还福。

湿火宅之干焰,共拔迷途;朗爱水之昏波,同臻彼岸。

是知恶因业坠,善以缘升,升坠之端,惟人所托。

譬夫桂生高岭,零露方得泫其华;莲出

释文:慨深文之讹谬。

思欲分条析理,广彼前闻,截伪续真,开兹后学。

是以翘心净土,往游西域。

乘危远迈,杖策孤征。

积雪晨飞,途闲失地;惊砂夕起,空外迷天。

万里山川,拨烟霞而

释文:进影;百重寒暑,蹑霜雨(别本有作「雪」者)而前踪。

诚重劳轻,求深愿达,周游西宇,十有七年。

穷历道邦,询求正教,双林八水,味道餐风,鹿苑鹫峰,瞻奇仰异。

承至言于先圣,受真教于上贤,

释文:地。

然而真教难仰,莫能一其旨归,曲学易遵,邪

正于焉纷纠。

所以空有之论,或习俗而是非;大小之乘,乍沿时而隆替。

有玄奘法师者,法门之领袖也。

幼怀贞敏,早悟三空之心;

释文:长契神情,先苞四忍之行。

松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润。

故以智通无累,神测未形,超六尘而迥出,只千古而无对。

凝心内境,悲正法之陵迟;栖虑玄门,

释文:莫知其际;法流湛寂,挹之莫测其源。

故知蠢蠢凡愚,区区庸鄙,投其旨趣,能无疑惑者哉!

然则大教之兴,基乎西土,腾汉庭而皎梦,照东域而流慈。

昔者,分形分迹之时,言未驰

释文:而成化;当常现常之世,民仰德而知遵。

及乎晦影归真,迁仪越世,金容掩色,不镜三千之光;丽象开图,空端四八之相。

于是微言广被,拯含类于三涂;遗训遐宣,导群生于十

释文:皆识其端;明阴洞阳,贤哲罕穷其数。

然而天地苞乎阴阳而易识者,以其有像也;阴阳处乎天地而难穷者,以其

无形也。

故知像显可征,虽愚不惑;形潜莫睹,在智犹迷。

况

文:道崇虚,乘幽控寂,弘济万品,典御十方,举威灵而无上,抑神力而无下。

大之则弥于宇宙,细之则摄于毫厘。

无灭无生,历千劫而不古;若隐若显,运百福而长今。

妙道凝玄,遵之

全称《大唐三藏圣教序》。

怀仁集王羲之行书而成。

唐·咸亨三年(672)十二月建。

行书。

30行,行83~88字不等。

《金石萃编》载:碑高九尺四寸六分,宽四尺二寸四分;文共三十行。

现藏西安碑林。

王氏书迹大都赖此以传,故为历代书家所重。

《三藏圣教序》是唐太宗为表彰玄奘法师赴西域各国求取佛经,回国后翻译三藏要籍而写的。

太子李治(高宗)并为附记。

怀仁是长安弘福寺僧,能文工书,受诸寺委托,借内府王羲之书迹,煞费苦心,历时二十四年,集摹而成此碑。

遂使

“逸少真迹,咸萃其中”。

碑文选自王书各帖,如知、趣、或、群、然、林、怀、将、风、朗、是、崇、幽、托、为、揽、时、集等字皆取自《兰亭序》。

由于怀仁对于书学的深厚造诣和严谨态度,致使此碑点画气势、起落转侧,

纤微克肖,充分地体现了王书的特点与韵味,达到了位置天然、章法秩理、平和简静的境界。

”

当然这种集字的做法也有相当的局限性。

如重复的字较少变化,偏旁拼合的字结体缺少呼应。

自此碑以后,效集王羲之书或其它大书法家书的字集为碑刻者不断出现,如僧大雅集《兴福寺碑》,唐玄序集《新译金刚经》等均为佳作,但仍以《集王羲之圣教序》最为成功。

传世宋拓有墨皇本,现藏天津市艺术博物馆;明代刘正宗藏本,现藏陕西博物馆;1972年在西安碑林石缝间发现整幅宋拓本;其他还有郭尚先藏本等;均有影印本行世。

释文:大唐三藏圣教序太宗文皇帝制盖闻二仪有像,显覆载以含生;四时无形,潜寒暑以化物。

是以窥天鉴地,庸愚。