那些拜五台山开悟的高僧

- 格式:doc

- 大小:16.70 KB

- 文档页数:6

丁元英在五台山的诗及和尚改诗

丁元英,一位精通传统文化和现代商业的奇才,在五台山论道时,他写下了下面这首词,表达了他对“道”的理解和对命运的看法:

悟道休言天命,修行勿取真经。

一悲一喜一枯荣,哪个前生注定?袈裟本无清净,红尘不染性空。

幽幽古刹千年钟,都是痴人说梦。

这首词的意境深远,表达了丁元英对“道”的独特见解。

他认为,悟道并不是说命运,因为命运是变幻莫测的,无法预测和决定。

修行也不能只是简单地取真经,因为真正的修行应该是从内心出发,通过实践和体验来达到对真理的理解。

人生中的喜怒哀乐、生死荣辱,都不是前生注定的,而是与个人的修行、因果报应有关。

袈裟并不是绝对的清净,修行也不能只是追求红尘之外的空灵。

相反,应该从内心出发,不染红尘,保持性空。

古刹里的钟声虽然已经响了千年,但那只是人们的痴言梦语,不能真正悟道。

后来,智玄大师在书案上改写了这首词,更加强调了悟道的重要性,并且把“务”

字代替了原句中的“勿”,强调了修行必须积极取真经,而不是消极地避免错误。

同时,“生、灭、枯、荣”的改变也更加贴近原句的“悲、喜、枯、荣”,使整个词更加协调:

悟道方知天命,修行务取真经。

一生一灭一枯荣,皆有因缘注定。

这首改写的词更加强调了修行的重要性,并把“皆有因缘注定”改为“皆有因果注定”,强调了因果报应的观念。

同时,“方知”和“务取”的运用也更加贴近原句的意境,使整个词更加协调。

智玄大师的改写不仅体现了他的高超文化素养和修行境界,也进一步彰显了丁元英原词的精髓和智慧。

虚云大师开悟的故事虚云大师,俗姓于,字元智,福建南安人。

他的一生是跨越了清末、民国、抗战、新中国等历史时期的长寿禅师,被誉为“中国近现代著名高僧之一”,有着极高的禅宗地位。

他的开悟经历是其一生中非常重要的部分。

虚云大师在出家之前的人生非常坎坷。

他曾经迷恋于世俗的名利,曾经俯首称臣,仕途得意,权倾朝野。

可是,在离开官场之后,他开始思考更深层次的意义。

他学了几年佛经,但始终不得其真谛。

他终于下定决心,亲自赴禅院讨教,在禅师的指导下接受了半年的严格修行,终于在一天晚上放下种种杂念,心灵得到彻底的净空,悟得了生死的真相,彻底开悟。

虚云大师回忆道:“那天晚上,我漫步在花园里,忽然听到一声猛响,如惊雷般大。

接着,我听到了自己内心最深层的声音:‘生死有定,因果不虚。

’那一刻,所有的纷扰、所有的执念、所有的痴迷,在它的面前尽皆化为虚幻。

我当时有如洗礼一般的感觉,浑身畅快,欣喜若狂。

”虚云大师开悟后,寻找教义的经历并没有结束。

他一直担心自己没有完全悟透佛理,所以继续不断地提问诸如“菩提道相究竟如何?”,“何为佛法?”,“佛陀慈悲智慧何时常在?”等问题。

而他所寻的答案恰恰是佛学的根本要义,修行的目的不是为了解脱自己,而是为了利益众生,让他们也能实现自我解脱。

虚云大师的故事向我们传达了一个非常重要的信息,那就是开悟不是一蹴而就的瞬间,而是在长时间的冥思苦想和充满挑战的修行中慢慢地逐渐成长。

在这个过程中,我们要经历重重考验,学会战胜自己的贪婪、嫉妒、憎恨等各种执着,也要学会关注其他人的幸福,学会在无私的行为中找到内心真正的快乐。

只有这样,我们才能真正实现心灵的解放,成就自己的一生。

明哲方丈:爱国爱教的高僧明哲法师,字日晶,俗名张玉祥,号云祥。

1925年3月出生,山东济宁市人,7岁开始读私塾,跟母亲吃素学佛,通读四书五经。

因家境贫寒,15岁辍学,曾想出家未遂,到万盛祥玻璃店学徒。

1948年2月8日投拜上海圆明讲堂圆瑛老法师座前,正式出家为僧,即到福州鼓山涌泉寺做沙弥。

1950年在福州市舍利院慈舟老法师门下,受三坛具足大戒,学戒律,学华严教义。

1952年随慈老去厦门南陀普寺任僧值职。

1953年春在上海随静权大德高僧学天台,华严大教。

1954年秋去五台山清凉吉祥寺随能海上师学习戒律和密宗教法。

1955年应广济茅逢净如方丈邀请,参加华严法会,作为副讲。

1956年以优异的成绩考入中国佛学院,1959年毕业,并分配回原籍。

“十年磨一剑”,到1979年止,明哲法师对佛法则是潜心研究三十余年。

1980年,唐代东渡的鉴真大师肉身回国巡礼,明哲陪同日本京都提寺馆长森本教顺长者上供,念经、瞻礼,使活动圆满完成,并增进中日两国佛教交流和人民友谊。

1980年秋中国佛学院恢复,任副教务长,兼任讲师授课,并任中国佛协理事及常务理事。

1984年调任中国佛协所在地广济寺任首座和尚,开办僧伽学习班。

在中国佛协赵朴初会长领导下,经常参加外事活动,并出访日本、法国等。

1987年在赵朴初会长支持下,应青岛市佛教界的邀请,1988年膺任青岛市湛山寺第三任方丈,并为青岛市佛教会会长。

明哲法师现任中国政协委员、中国佛教协会常任理事,山东省佛教协会名誉会长、山东湛山佛学院院长,青岛市佛教协会会长、青岛湛山寺方丈等职。

湛山寺是于1932年由虚法师创办的天台宗道场,占地150亩,1983年经国务院批准为全国首批重点开放性寺庙,规模为五进,沿中轴线依次是山门、天王殿、大雄宝殿,三圣殿、藏经楼(楼下设法堂,可容纳约五百人听讲)。

两侧分东西两院:西院为佛学院,属教育区:东院建有可供五百人同时用斋的大斋堂,上设文化楼,另设佛缘宾寓和素香斋。

禅宗公案大全1、比自已优秀峨山慈棹禅师在月船禅慧禅师处得到印可,月船就对他说道:“你是大器,至今终能成就,从今以后,天下人莫能奈你何,你应发心再参善知识,不要忘记行脚云游是禅者的任务。

”有一年,峨山听说白隐禅师在江户的地方开讲《碧岩录》,便到江户参访白隐禅师,并呈上自己的见解,谁知白隐禅师却说道:“你从恶知识处得来的见解,许多臭气薰我!”于是,便把峨山赶出去,峨山不服,再三入室,三次都被打出来。

峨山心想:我是被印可的人,难道白隐禅师看不出我有实悟?或许是在考验我吧!便再去叩禅师的门说道:“前几次都因我的无知,而触犯了禅师,愿垂慈诲,我一定虚心纳受。

”白隐禅师道:“你虽担一肚皮禅,到生死岸头,总无着力,如果要痛快平生,须听我‘只手之声’(参一只手所发出的声音)!”因此,峨山便在白隐禅师座下,随侍四年,在峨山三十岁那年终于开悟。

峨山是白隐禅师晚年的高足,峻机妙用,大振白隐的门风。

后来年老时,在庭院外整理自己的被单,信徒看到,觉得奇怪,便问道:“禅师!您有那么多的弟子,这些杂事为什么要您亲自整理呢?”峨山禅师道:“杂事,老年人不做,那要做什么?”信徒说道:“老年人可以修行呀!”峨山禅师非常不满意,反问道:“你以为处理杂务就不是修行吗?那佛陀为弟子穿针,为弟子煎药,又算什么呢?”信徒终于了解到生活中的禅。

一般人最大的错误,就是把做事与修行分开,其实,如黄檗禅师开田、种菜,沩山禅师合酱、采茶,石霜禅师磨麦、筛米,临济禅师栽松、锄地,雪峰禅师砍柴、担水,其它还有仰山的牧牛,洞山的果园等,这在在说明,禅在生活中。

2、断指求法唐代仰山慧寂禅师,广州人,俗姓叶,九岁时,父母便送他到广州和安寺出家,到了十六岁时,父母又后悔不该送他出家,故又想尽方法,把他接回家来,令他还俗,准备完婚。

慧寂知道后,大惊,着急地问道:“这是为什么呢?”慧寂的父亲回答道:“从前我和你母亲之所以要送你到寺院里出家,是因为有一个算命先生说你命中犯凶煞,如果不投入僧门,求菩萨的庇护,便无法抚养长大。

五台山是谁的道场

文殊菩萨的道场。

地处山西省东北部,共有五座山峰,因称五峰山,又名清凉山。

因山高顶平,好像平台,故又称五台山。

山上最早的寺院,是东汉明帝时建立的显通寺,寺中供奉无量寿佛。

这里曾是道士们修行的地方。

到了东汉永平11年(公元68年),天竺(今印度)高僧迦叶摩腾、竺法兰从洛阳白马寺来到五峰山一带,认为这里是文殊菩萨讲经说法的道场,于是就想在这里建筑寺院,供奉文殊菩萨。

可是这里的道士并不同意,最后由汉明帝在洛阳白马寺主持,举行道士与两位高僧的赛法,结果两位高僧获胜。

从此,佛教界在台怀镇一带就取得了建筑佛教寺院的权利,所建的第一座寺院就是如今的显通寺。

从此,历经各个朝代的修建、扩建,以台怀镇为中心的寺院最多时曾达到360多座,直到今天还保留着100多座。

因此,五台山也就以其佛教寺院历史悠久、规模宏大位于全国佛教四大名山之首。

作者: 辛补堂;郑伏林

出版物刊名: 法音

页码: 44-44页

主题词: 广济;佛教圣地;成佛;化悲痛为力量;新都宝光寺;中国佛教协会;近慈寺;佛教界;南禅寺;弘法

摘要: 闻名中外的佛教圣地五台山的净如、成佛、通愿三位法师分别于今年3月3日、15日、6日先后圆寂,全山400多各族僧众举行回向法会,决心化悲痛为力量,继承法师们的遗志,爱国爱教,振兴佛教圣地。

净如法师,俗名李子阳,1906年9月出生于山西省应县寨子村,1926年在上海法鹿寺出家。

1930年后常住广济茅蓬,1946年后,先后担任过知客、维那,主讲等僧职。

1951年代理法度法师任方丈,1957年正式升为方丈和尚。

法师曾往陕西、浙江、福建、北京等地参学,1980年再回广济茅蓬任方丈。

中国当代十大高僧的介绍一、中国当代十大高僧之星云大师星云大师那可是相当有名呢。

他出生于1927年,江苏江都人。

星云大师一生致力于弘扬佛法,推动佛教国际化、现代化。

他在世界各地建立了众多的寺院和佛教文化中心,像佛光山就是他一手创建的。

他的理念特别与时俱进,用现代人容易理解的方式去阐释佛法。

他很注重佛教文化的传播,写了好多好多书呢,那些书就像是一把把钥匙,打开了很多人了解佛教的大门。

他还特别关心社会公益,经常组织各种慈善活动,救助那些需要帮助的人,真的超级有爱心。

二、中国当代十大高僧之净慧长老净慧长老出生于1933年,湖北新洲人。

他提出了“生活禅”的理念,这可太酷了。

就是说在日常生活中就能感悟禅意,不是非得在寺庙里正襟危坐才行。

长老经常举办各种禅修活动,吸引了很多人参加。

他还努力推动佛教文化与传统文化的融合,让更多的人通过佛教文化了解到中国传统文化的博大精深。

他为人非常的平和,对待弟子和信众都是充满关爱,就像一位慈祥的老爷爷,给人带来温暖和力量。

三、中国当代十大高僧之传印长老传印长老出生于1927年,辽宁庄河人。

他在佛教的教义研究上那是相当的深入。

长老特别重视佛教的教育事业,培养了好多优秀的佛教人才。

他在寺院管理方面也很有一套,把寺院管理得井井有条。

而且他还积极参与国际佛教交流活动,让中国佛教在国际上的影响力不断扩大。

他那种对佛教事业的执着和认真的态度,真的很值得钦佩。

四、中国当代十大高僧之一诚长老一诚长老出生于1926年,湖南望城人。

他一生都在为佛教的传承和发展努力。

长老非常注重僧伽教育,他觉得只有僧人自身的素养提高了,才能更好地弘扬佛法。

他在寺院建设方面也做出了很多贡献,让寺院成为了人们心灵慰藉的地方。

他的慈悲心怀那是有目共睹的,对待每一个人都充满善意,就像一盏明灯,照亮周围的人。

五、中国当代十大高僧之本焕长老本焕长老出生于1907年,湖北新洲人。

他的一生可谓充满传奇色彩。

他历经风雨,始终坚守对佛法的信仰。

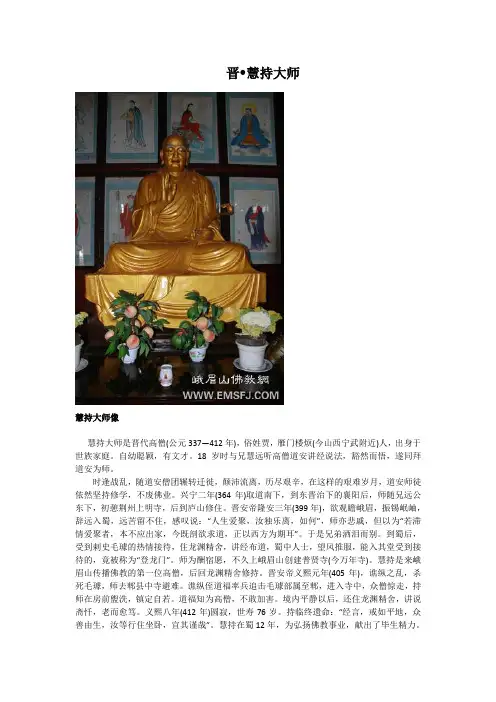

慧持大师像慧持大师是晋代高僧(公元337—412年),俗姓贾,雁门楼烦(今山西宁武附近)人,出身于世族家庭。

自幼聪颖,有文才。

18岁时与兄慧远听高僧道安讲经说法,豁然而悟,遂同拜道安为师。

时逢战乱,随道安僧团辗转迁徙,颠沛流离,历尽艰辛,在这样的艰难岁月,道安师徒依然坚持修学,不废佛业。

兴宁二年(364年)取道南下,到东晋治下的襄阳后,师随兄远公东下,初憩荆州上明寺,后到庐山修住。

晋安帝隆安三年(399年),欲观瞻峨眉,振锡岷岫,辞远入蜀,远苦留不住,感叹说:“人生爱聚,汝独乐离,如何”,师亦悲戚,但以为“若滞情爱聚者,本不应出家,今既剖欲求道,正以西方为期耳”。

于是兄弟洒泪而别。

到蜀后,受到剌史毛璩的热情接待,住龙渊精舍,讲经布道,蜀中人士,望风推服,能入其堂受到接待的,竟被称为“登龙门”。

师为酬宿愿,不久上峨眉山创建普贤寺(今万年寺)。

慧持是来峨眉山传播佛教的第一位高僧,后回龙渊精舍修持。

晋安帝义熙元年(405年),谯纵之乱,杀死毛璩,师去郫县中寺避难。

谯纵侄道福率兵追击毛璩部属至郫,进入寺中,众僧惊走,持师在房前盥洗,镇定自若。

道福知为高僧,不敢加害。

境内平静以后,还住龙渊精舍,讲说斋忏,老而愈笃。

义熙八年(412年)圆寂,世寿76岁。

持临终遗命:“经言,戒如平地,众善由生,汝等行住坐卧,宜其谨哉”。

慧持在蜀12年,为弘扬佛教事业,献出了毕生精力。

晋朝的明果大师是四川资州人,幼年剃发龙游山。

回蜀后到峨眉山结茅住锡。

此时,当地百姓传说道观乾明观中有妖孽蟒患,骚扰四邻。

于是,明果大师遂约山民来到乾明观,弄清妖孽是蟒患。

经过他勇射妖蟒,清除妖孽鬼怪,保其四方安宁。

此事对乾明观的道士和山民影响甚大,也令观中道士欣佩,愿归依佛门。

后来,明果大师被道士礼请主持观中之事,师主事后便重新修建殿宇,改道观为寺院,因寺后白岩峰居中,故取名中峰寺。

由此,中峰寺乃峨眉山中道观改佛寺之初始,为峨眉山最早的六大古寺之一。

明代四大高僧之憨山德清憨山德清 1546-1623,明代四大高僧之一,俗姓蔡,字澄印,号憨山,全椒今属安徽省人。

宣讲三教一理,主张禅净双修。

其佛学思想受莲池祩宏的影响颇深,与紫柏真可堪称至交,突出功业是中兴曹溪。

他的学问,幼师孔子,少时师老庄,最后皈于佛。

人物生平憨山德清禅师,字澄印,俗姓蔡,安徽全椒人。

德清禅师幼时即怀出尘之志。

七岁时,叔父病丧,停尸于床。

德清禅师放学回来,他的母亲骗他说:“汝叔睡,可呼起。

”德清禅师便连呼数声,也不见叔叔答应。

他的婶母听了,倍感伤痛,哭道:“天耶!那里去也?”母亲回答道:“汝叔死矣!”德清禅师很迷惑,便道:“死向什么处去?”母亲不能回答。

不久,另一位婶母生了一子,德清禅师随母亲前往探望。

见初生婴儿如此模样,德清禅师便问母亲:“此儿从何处得入婶母腹中耶?”母亲拍了他一掌,说道:“痴子,你从何入你娘腹中耶?”从此以后,生死去来之疑问,便常常萦绕于德清禅师之心中[1]。

九岁时,他已能念诵《法华经》中的《观世音菩萨普门品》,十二岁时,从南京报恩寺西林永宁禅师出家。

当时,无极明信禅师正在报恩寺三藏殿讲经。

永宁禅师于是携德清禅师前往礼谒。

赵吉贞大洲居士当时亦在座下听经,一见憨山禅师,便抚而问之曰:“汝爱做官?要做佛?”德清禅师道:“要作佛。

”赵吉贞居士赞叹道:“此儿不可轻视,当善教之。

”从此以后,西林禅师便请人教德清禅师学习《法华经》和《四书》等内外典籍,以及为诗作文之法。

在寺中听习《法华经》及一些儒典。

十九岁时,他前往栖霞寺从云谷法会披剃,参礼云谷法会禅师。

云谷禅师令他阅读《传灯录》和《高僧传》。

当他读至《中峰广录》这一部分时,德清禅师忽然心生欢喜,决志参禅。

于是他便请求永宁禅师为他剃度,并焚弃俗书,专究生死大事。

德清禅师虽用功精勤,惜乎未得其要,终无所入。

于是他便改持阿弥陀佛圣号,昼夜不断。

一天晚上,德清禅师梦见阿弥陀佛现于空中,醒后心大欢喜,自信此生修行必可成办。

不久,德清禅师又从无极明信禅师听习《华严玄谈》,得悟法界圆融之旨,因自号澄印,以示对清凉澄观大师的仰慕。

《遥远的救世主》五台山论道全文《遥远的救世主》中五台山论道全文智玄大师说:“两位施主,请坐下说话。

”明心阁的房子不是很大,四周墙壁上有一些佛教字画,屋内正中摆着一张老式方桌和4把木椅,3人围桌而坐,桌上放着丁元英的一首词和压在纸上的信封。

智玄大师把信纸和信封轻轻往前推了一下,说:“敢问施主什么是真经?修行不取真经又修什么呢?”韩楚风不知道这首词的内容,就势拿过看了一遍,上面写道——悟悟道休言天命,修行勿取真经。

一悲一喜一枯荣,哪个前生注定?袈裟本无清净,红尘不染性空。

幽幽古刹千年钟,都是痴人说梦。

韩楚风马上明白了智玄大师为什么要提这样的问题,所不同的是,大师心里有解,而他心里无解,他在心里是真正的提问:什么是真经?修行不取真经还修什么?他觉得词中诸如“休言”、“勿取”、“痴人说梦”之类的用词过于激烈了,不太妥当。

但此时他更关心的是丁元英如何回答这个问题,或者说他更想知道这个问题的答案。

丁元英回答道:“大师考问晚辈自在情理之中,晚辈就斗胆妄言了。

所谓真经,就是能够达到寂空涅槃的究竟法门,可悟不可修。

修为成佛,在求。

悟为明性,在知。

修行以行制性,悟道以性施行,觉者由心生律,修者以律制心。

不落恶果者有信无证,住因住果、住念住心,如是生灭。

不昧因果者无住而住,无欲无不欲,无戒无不戒,如是涅槃。

”智玄大师含笑而问:“不为成佛,那什么是佛教呢?”丁元英说:“佛乃觉性,非人,人人都有觉性不等于觉性就是人。

人相可坏,觉性无生无灭,即觉即显,即障即尘蔽,无障不显,了障涅槃。

觉行圆满之佛乃佛教人相之佛,圆满即止,即非无量。

若佛有量,即非阿弥陀佛。

佛法无量即觉行无量,无圆无不圆,无满无不满,亦无是名究竟圆满。

晚辈个人以为,佛教以次第而分,从精深处说是得道天成的道法,道法如来不可思议,即非文化。

从浅义处说是导人向善的教义,善恶本有人相、我相、众生相,即是文化。

从众生处说是以贪制贪、以幻制幻的善巧,虽不灭败坏下流,却无碍抚慰灵魂的慈悲。

从古德的开大智慧说起看古人传记,发现这些祖师都是了不得。

单单就以智慧来讲,不管是出家年龄,还是他们的背诵能力。

比如鸠摩罗什一天能背诵千偈颂,智者大师七岁,僧人给他普门品,他一念就记住了。

清凉国师看书能一目十行,而且日背万言,他十四岁就开始讲经,而且是讲最难的般若经。

这些祖师智慧超人,实在不一般。

我看法华经感应录中,许多僧人很小就能背诵法华经。

可见古人的智慧超群。

可是我们常常一念经就头晕,这就是业障啊。

修行就要修福修慧,福报要有九朝天子命,七代状元才,这样你来度化众生才方便。

这个是福报,从智慧上来讲,就要通宗通教。

相比古德,我们是不是都是业障重。

我研究了一下,发现古人诵经最多的是法华经金刚经。

但现在最流行的地藏经,古人没有提倡。

乃至在古代感应录中,有念普门品,法华经,金刚经,华严经的感应。

但地藏经感应录中,许多故事都是以造佛像,然后地藏菩萨冥阳救苦为主,而很少以念地藏经为主。

包括你知道九华山的金乔觉,还有无瑕禅师,他们都是修华严为主。

地藏经的提倡也是明末蕅益大师提倡,近代的弘一大师,梦参老和尚提倡。

这个是为什么?大家可以去参一参。

现在大家讲超度,其实古代就用法华经和金刚经超度。

那地藏经的地位在哪里?可见现在是末法来临了,众生根器普遍恶劣。

就比如你念经都头晕,你怎么去背诵法华。

这就是根器恶劣的缘故。

那地藏菩萨刚好有这个愿力,你要想增加记忆力,就在地藏菩萨前供水,念地藏经来加持你。

不然其它经的门,你无法进去。

再加上你要修行,要有福报。

福报不足,家宅不安,你要修行就很困难。

梦参老和尚提倡地藏经,也有他的因缘,他坐过监狱,知道监狱之苦,但地狱更苦,人更无明,他就来弘扬地藏法门了。

我们弘扬法门,不要把一个经抬到最高。

每个经它的特殊性不同。

没有最高。

就像你恶业重,生活很困苦,你还是先修地藏经。

可见你还没有具备修行的资粮。

地藏菩萨刚好给你准备资粮。

但你有了资粮后,你要更进一步,佛门还有有许多经典你要学习的。

地藏菩萨也希望你,也加持你去学其它经典。

虚云祈雪的记载虚云,是清朝末叶至民国初年著名的佛教高僧,他的祈雪经历,流传着一段美丽而神秘的故事。

这场降雨,不仅对虚云的传世具有重要价值,也成为了中国佛教文化的一道奇观。

在距今约百年前的清朝同治年间,虚云老和尚(1643年-1929年)担任五台山圆光寺住持,他每天都要外出打鼓化缘。

一天,天空突然阴沉,寒风凛冽,虚云预测将有一场大雪,为防止雪灾,他决定前往五台山周边查看是否有灾情。

虚云沿着山路行驶,途经一个山洞时,突然眼前一黑,陷入了极度黑暗。

他定睛一看,只见满天繁星闪烁,就在这时,一道金光照射进来,一位神秘的天使的声音传来:“明天将有大劫,大劫过后,将有一场瑞雪。

现在你前往五台山,为我求得一瓣好雪,将为百姓带来福祉。

”虚云一边心惊肉跳,一边坚定地回答:“好的,我会尽快为您求得一瓣好雪。

”于是,虚云开始在五台山的山脚下、寺庙内,乃至百姓家中,开始忙碌地祈雪。

他祈了一整天,终于在天黑时分,满月圆镜般的月光洒满人间。

此时,虚云认为时已至深夜,应该休息一下。

于是,他在月光下找了一处空地,搭起了一个简陋的帐篷,准备在月光下露宿。

然而,就在虚云即将入睡的时候,一阵祥和的微风吹拂着他,温暖了他的心房。

他舒服地闭上了眼睛,仿佛看到了一位度母正站在他的身边,她微笑着说:“你已修行多年,现在该休息了,明日再继续为百姓祈雪吧。

”虚云心中一喜,便闭上了眼睛,沉入了冥想之中。

次日,阳光明媚,虚云按照头天晚上梦中所见,开始为百姓祈雪。

此时,天空中飘洒着无数繁星,在阳光照耀下闪烁生辉。

这场景让人不由想起了那道神秘的月光,似乎在预示着什么。

虚云祈雪心无旁骛,专一祈求。

在他的祈求中,一场场瑞雪纷纷洒下,为百姓带来了福祉。

他的善愿感动了上天,天空中的星星也似乎都为我点亮了。

这场降雨,不仅使百姓们感受到了大自然的恩赐,也让虚云老和尚的佛法传播地更加广泛。

而虚云祈雪的故事,也在中国佛教史上成为了流传千古的传说。

今天,我们生活在一个昌盛的时代,物质生活丰富,科技飞速发展。

上正下文大和尚生平上正下文大和尚生平000一九一三年农历七月二十七日酉时,生于山西太原河西小王村一个普通农民家庭,属牛,俗姓崔,讳中和。

年轻时先在太原市晋府店同兴绸缎行当店员,后自己开了个刀剪铺,经营小买卖。

一九四零年左右,家中发生瘟疫,父母及儿子前后病逝,后最亲的二弟也病故。

他从变故中顿悟人生,看破红尘,蒙生了出家之念。

一九四零年去太原大帝庙,在了世师父门下剃度,法名正文,法号明澈。

同年又去北京广济寺,在现明法师门下受具足戒,后又在北京弥勒院真空长老处参学,这期间正逢天台宗高僧倓虚长老在此传法,他曾得倓老的看重与赏识。

他在弥勒院还担任监院两年。

一九四四年,他从北京弥勒院回到太原大关帝庙,任主持不到一年就开始了行脚参访。

他准备了简单的行李、托钵,捆扎了背篓,反复练习、调整好才正式上路。

普陀山参访了慧济寺、法雨寺、普济寺。

又去洛迦山拜了观音庵,还拜访了济公和尚在过的灵隐寺和法海和尚在过的金山寺。

正文师父从金山寺行脚到了上海。

先去玉佛寺参拜缅甸迎来的释迦牟尼玉佛,再参访上海最大的龙华寺,最后来到普济寺。

并担任了监院职事。

一年多后,正文师父卸下监院职事,踏上了去往九华山的征途。

那真是:"云山苍苍兮,餐风以饮露;四野茫茫兮,孤身而一僧。

"到得九华山,先朝礼一千三百米高的天台顶上的天台寺,再朝四山环绕的化城寺,最后上了九华山的神光岭,朝礼地藏肉身宝殿。

更增加了他对这位"地狱未空,誓不成佛"的菩萨的无限敬意。

正文师父从九华山下来,经安庆、武汉来到当阳玉泉寺。

正文师父告别了玉泉寺,从湖北进入四川。

经云阳到万县,又从万县到重庆便歇下脚来。

在此拜访了能海法师,并听法师讲经。

法师精通禅、密,辩才无碍,给他留下深刻印象。

之后又去乐山拜了大佛,才来到峨嵋山普贤菩萨的道场。

他先参访报国寺,后拜伏虎寺,最后来到万年寺。

万年寺也称普贤寺,在此怀着崇敬的心情参拜了七米多高骑白象的普贤菩萨铜像。

空戒清净—ZXM什么是空?上不怨天,下不尤人。

什么是戒?己所不欲,勿施于人。

什么是清净?诸恶莫作,众善奉行。

看完《百年虚云》这部电视剧后,我受益良多。

他一钵千家饭,孤身万里游,行人之所难行,忍人之所难忍。

拥有这种精神,还有什么事情办不到哪?他一生九死一生,一直在求佛的路上,尤其以他朝礼五台山,三步一拜最为动人。

他是一个很能坚持的人。

随着修行年月的增加,他遍访名山古刹,大德高僧,终于开悟。

之后又不断地住庙安僧,修遍中国六大古刹,度人无数。

怎么说他的一生哪?传奇。

关键是他这一生一心向佛,一直在反求诸己,修炼本心。

做人行事都异常小心,极为合乎规矩;又懂得不断的学习,不断地与高僧交流,向高僧请教,自己那也不断地研习经典,苦思冥想;同时又行万里路,在具体的实践中学习,领悟。

最终总结出佛教的根本是诸恶莫作,众善奉行,求的是清净;而空并不是无,而是上不怨天,下不尤人;而想要达到前两者靠的就是戒,怎么戒那?这就是己所不欲,勿施于人。

虚云法师最终总结出来的这些东西都是靠自身的修行、学习、磨练而获得的,他不单单是简单地几句话,而是饱含了他一生的经历,是他一生求佛精华之所在呀!当然,这是一个漫长的过程。

想虚云法师本就天赋异禀,且向佛之心如此之重,却仍然在五十多岁才开悟,由此观之,凡事无欲速,无见小利,欲速则不达,见小利则大事不成。

在这个过程中,法师也办过很多的错事。

比方说他的抛弃妻子,不顾老父,而只为自己;田娥英后来又去找他,只为见他最后一面,他却仍然不见,虽然体现了他的道心坚固,但加速了田娥英的离世,这也是个不争的事实······想想这些都是人命关天的事,都是被千夫指、万夫骂,无一人苟同的事,但他依然这么做了。

所以我们在年轻时期做事的时候,不用怕,不用悔,关键的关键是要从中吸取经验,快快成长。

就像法师说的一样:这修行啊是自己的事,别人是代替不了的。

就好像是吃饭睡觉一样,别人是代替不了的。

隆莲法师诗中的五台山2019年09月14日21:22:41来源:凤凰网华人佛教4人参与2评论编者按:2019年是当代第一比丘尼、中国佛教尼众教育开拓者、四川尼众佛学院创办者隆莲老法师诞辰110周年,为缅怀隆莲法师爱道高风,发扬其爱国爱教、慈悲济世的佛教精神,凤凰网佛教推出特别策划《一朵红莲满池香——隆莲法师诞辰110周年纪念》。

隆莲法师自称“文殊爱子”,她圆寂后,由赵朴初居士亲自签批,于佛教圣地五台山建造一座灵骨舍利塔。

隆莲老法师的许多书写五台山的诗词至今为人传诵,凤凰网佛教特别编发隆莲老法师与五台山有关的诗词如下:隆莲法师(图片来源:凤凰网佛教四川尼众佛学院供图)1957年,隆莲法师第一次上五台山。

初次上山,她写下了《丁酉初上五台》:无风无雨半晴阴,三晋云山一日行。

我是文殊心爱子,六千里路远相迎。

1959年,隆莲法师在回北京上交了完成的书稿并补充了新的资料后,又第二次来到五台山。

两次朝台,隆莲法师写下许多诗词。

如《雪中辞五台》:彤云远送下层冈,回首银涛百里长。

自是文殊怜爱子,琼瑶十万赠行装。

(注:时请得《大般若经》下山)还有《五台杂诗》八首:摩腾法派至今名,灵境遥传启汉明。

珠网露盘凝碧落,翠岩丹陛接朱甍。

(注:显通寺大宝塔传迦叶摩腾于此以天眼见佛舍利,今五台僧伽犹有摩腾派。

寺后倚翠岩峰,即中台,沿山名刹蝉联,俨若画图。

)僧祇罢讲四分开,律学神州溯北台。

半月布萨规矩在,宝坛香拥世尊来。

(注:北台法聪罢讲僧祇,首开四分,今北山寺尚存布萨安居等羯磨,不废律学。

)殷雷声震梵仙山,栈道新开路百盘。

征服自然科学吉,仙人拱手让输般。

(注:梵仙山传是五百仙人成道处,今于山半炸去岩石,新开公路。

)芋魁烂煮融如乳,荞麦精磨滑似油。

并作台山三件宝,夏凉冬暖敝羊裘。

(注:五台山有谚云:五台三件宝,洋芋荞麦老皮袄。

)天花开遍五台巅,清供伊蒲第一鲜。

珍重阇黎劳采撷,盈筐百里踏云还。

(注:五台山磨菇,古名天花,蔬食珍品,旧时官吏诛求扰及方外。

那些拜五台山开悟的高僧

古来修道人,他们在修行时,特别注重求菩萨加持开智慧,消业障。

这些菩萨加持修行人开悟的故事,在佛教各大名山都有,而尤其以五台山最多。

历来要弘法利益众生,就需要智慧,三步一拜文殊菩萨道场,则成为许多修行人的功课。

拜五台山,在历代高僧中都有记载。

唐朝,法云和尚。

雁门赵姓人士之子,天生的资质纯朴善良,对于别人的毁誉皆能淡然处之。

等到就学之后,愚痴鲁钝而没有记性。

年十二岁时,父母将其送往五台山华严寺礼拜净觉和尚为师,不论是捡拾柴火汲取用水,都能不畏其辛劳,年纪到三十六岁时,读诵习经都不能胜任,大众因为他的愚笨,于是称呼他为‘牛云’。

有一日自己很恨自己的资质怎么如此鲁钝,长久生于人世又有什么作为。

当时正当大雪的日子,法云光著脚朝礼五台山,一心持念文殊师利菩萨之圣号,祈愿恳求文殊大圣开发他的心眼智慧。

法云如是而一路前行礼拜,寒冷也不知道穿衣,饮食不知其味,内不知有色身,外不知有他物,唯有祈求文殊大圣,凡是路上逢著人便问文殊菩萨的住处。

如是走遍五台山的五个峰头,完全了无所见。

每到寺里乞食,求见文殊菩萨的心志便更增恳切。

整日皆这样如迷如醉,然后又来到东五台,见到一位老人正在烤火取暖。

法云即前

往请问曰:‘大德,请问文殊菩萨住在何处?’老人云:‘你问他要作什么?’法云曰:‘我天生愚痴鲁钝,要请菩萨为我开明智慧。

’老人云:‘那个老弱衰颓的百拙汉,你还是不要见的好。

’法云以为他是发狂了,于是前往北五台。

一到北五台,便见到先前那位老人拥著雪而坐,法云心中认为非常稀奇,心中以为此老人就是真的文殊菩萨也,于是又前往叩头请问。

但是由于长久以来寒冻饥饿,并且因为四处奔驰而极度疲困,因此体力不支而倒地不起,口中吐出一堆血团。

法云见到先前的那位老人语曰:‘你于过去生曾经作法师,贪爱他人的利养,自私而吝于布施佛法,以如是因缘,堕入于牛类之中,愚痴而一无所知,以酬偿这个宿世业债。

但是由兮于受佛法之力的缘故,如今可以得到人身,又能出家而入于僧数。

由于悭吝布施佛法而尚余的业报,是故没有办法读诵学习经典。

’ 老人随即以铁如意钩,砍其胸口而取出心脏,令法云视之,宛然就如同牛的心,接著就在天井当中洗涤干净,最后再将其安置回身中。

然后老人叱声云:‘起!起!’法云于是忽然醒过来,感觉身体没有任何的痛苦微恙,只是整个身体全部流汗,更再寻觅老人,竟然已经不见了。

只见有祥瑞的云彩突然生起,有柔软的微风吹拂衣裳,法云仰头看著天际,有圆满之光明犹如明镜,并且见到先前的老人,坐在莲华之上,闪耀而消失不见。

法云从此以后,过去世所诵持的经论,宛然清晰而能够记忆,如同获得自己遗失的旧物。

从此

之后终身精进修行,如同抢救头上的火燃。

有一天夜里旋绕经行于阿育王塔,一直到夜半三更,忽然见到白色的光明如同流水,从北天台一直连接到灵鹫峰,当中现出天人楼阁,珍宝颜色灿烂光明,天阁上题额曰‘善住’。

当时为开元二十二年春天,然后向大众辞别而命终。

(清凉山志)

近代最有名的,应该有以下几位,我就大概介绍。

第一位就是禅门泰斗云公(虚云老和尚)。

云公发愿拜五台山,是从普陀山起香,他是四十二岁,原来跟他一起拜的,有五六个人,但后来都退去了。

而云公却坚持下来。

有一次,拜到黄河边上,刚好下大雪,云公就被冻僵了,昏过去。

这时乞丐文吉来救他,给他喝了一碗粥,他就醒过来。

第二次,又是昏过去,还是乞丐文吉来救他。

后人说,这个乞丐是文殊菩萨。

文殊菩萨叫做妙吉祥。

文吉刚好暗和了这两个字。

其实,里面有个对话,就知道文吉真是文殊菩萨。

那次文吉用雪煮粥,让云公吃了恢复身体。

文吉问云公,你为什么要拜山,云公说,自己一出生,母亲就去世,父亲希望他继承家业,给他娶了两房妻子,但他却跑去出家了。

想起来实在不孝。

所以就发愿拜五台山,来报答父母恩。

文吉又问,你从哪里来?云公回答:从普陀山。

文吉舀出了一碗雪,问云公:普陀山有这个不?文公回答:没有。

文吉把碗热了,变成了水,问云公:这个是什么?云公一时语塞。

这个对话,很精彩,就知道了文吉不是一般的乞丐。

这个机

锋,云公到了五十六岁开悟,他才明白了文吉乞丐当时问他的。

虚云和尚三步一拜五台山,建议大家去看《百年虚云》,看这个电视剧,很好。

这些电视剧都是近代的禅门高僧,如本焕,净慧、佛源等大德他们智慧的结晶。

近代的祖师中,能拍出一部电视剧的,只有云公了。

第二位,是本焕长老,他在五台山拜了七万多个头。

后来在碧山寺闭关,原来是广济茅棚,本老在碧山寺放了三年的焰口,连供一千场来超度在抗战中阵亡的人。

一堂焰口要整整四个小时,佛门中放焰口是很大的超度法会。

我建议说,修《地藏经》的,要多学会放蒙山施食,冥阳两利。

人间为什么会有灾难,就是因为众生有怨气。

包括杀生的,乃至各种战争后,就会留下一股怨恨的磁场,要是没有化解掉,人间灾难就比较多。

每个朝代都特别注重安抚这些亡魂。

比如唐朝开元年间,在全国建大开元寺,就是超度阵亡将领。

禅宗和天台宗的祖师,都特别注重超度这一块。

像蒙山施食,瑜伽焰口,水陆法会等,这些天台宗祖师创造出来的,用来化解怨结的。

还有现在比较有名的,像仁达法师,他以科学家的身份出家后,六十岁的高龄,去三步一拜五台山。

这个就很了不得了。

还有广东的日照法师,他从广东出发,是三步一拜四大名山,广东到普陀,到九华,到五台,最后到峨眉山。

当然,

也有其他默默无闻的苦行僧。

文殊菩萨加持不可思议。

如果你要度众生,尤其是度亲人,你用嘴巴去度,根本度化不了,你越是讲,他越是反感。

那我建议你带他去圣地朝拜一下。

也不要怕说,父母都会诽谤三宝,以后造下无间地狱。

这个是错啦。

他其实是无心的,算不上诽谤三宝。

文殊菩萨有个大愿,凡是诽谤我的人,都都要度他。

为什么呢,你诽谤他,说明你跟他有缘,只是恶缘而已,但在文殊菩萨的大智慧里,善恶只在一念间啊。

一念善起来,千年之恶就消失了。

善好比灯光,恶好比黑暗,一灯能破千年暗。

在五台山,北台,去过五台山的都知道,北台最高,上面供者是无垢文殊,五爷庙真正的是在北台。

以前有个人的,他看到北台上有个龙池,里面有钱,他就去偷,偷了以后跑下来,滑到了山腰,上不去也下不来,底下又是万丈深渊。

这时,他内心起了一念的忏悔心,知道自己偷了菩萨的钱,被护法神惩罚了。

就赶紧忏悔,求文殊菩萨加持,到了天明,跑出一条白兔,他顺着白兔就走出来了。

所以恶念起来时,清凉即地狱,五台山是清凉山。

善念起来时,地狱变清凉。

地狱和天堂其实不遥远,只是当前人一念彰。

所以众生不信佛,诽谤三宝,没有关系,等他信佛时,他会懂得去忏悔,过去的罪业就消的比较快。

以前有个世亲菩萨,他诽谤大乘,有一次生病呢,他哥哥专门弘扬大乘,就是度他,给他念大

乘经典,他念了以后,知道自己以前执着小乘,诽谤大乘,起了忏悔心,说自己要把舌头割下来谢罪。

他哥哥说,你不要割下舌头,你只要用你的舌头来赞扬大乘,那也是忏悔。

世亲菩萨也成就了。

北宋的宰相张商英,他原来也是不信佛,看每个人都对佛很有虔诚,他就写文章来批判。

晚上写文章时,他绞尽了脑子,写不出来,妻子问他,你要些什么,他说,我准备写《无佛论》。

妻子说,既然是无佛,又何须论呢?你还是去看看佛经先,你才能去反驳。

他就去看了《维摩诘经》、《金刚经》,感觉佛法实在伟大了。

而后成为佛教的大护法。

文殊菩萨为什么要度诽谤佛的人,不信佛,是因为他知见有错误,知见对了,他信了,会更加勇猛。

当然这是要有大魄力的人来讲。

修行成就比较快的,都是大魄力的人。

拿起屠刀当强盗,是大魄力,只是他用错了,但他放下屠刀时,他去修行,也是大魄力,成就就比较快。