第三次工业革命与中国

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:3

两次工业革命及其对中国的影响1. 第一次工业革命的影响及对中国的启示第一次工业革命始于十八世纪的欧洲,其核心是推动从手工劳动向机械化生产的转变。

这一时期的主要特征是蒸汽机的发明和应用,及其带来的工业化进程的飞速发展。

第一次工业革命极大地改变了世界面貌,推动了生产力的巨大提升,带来了深远的经济和社会变革。

对于当时的中国来说,第一次工业革命的影响是间接的,主要通过对外贸易和外国侵略的方式传入中国。

虽然当时的中国社会封闭,未能主动参与到这场工业革命中去,但工业革命带来的商品和资本主义生产方式逐渐影响了中国的社会经济结构。

随着外国商品的涌入和外国资本的渗透,中国的自然经济开始解体,一些先进的中国人开始意识到工业革命的重要性,并开始尝试引进西方的技术和机器生产方式。

由于各种原因,中国对第一次工业革命的吸收并不全面,影响有限。

但这次的冲击,却为我们敲响了警钟,意识到落后就会遭受外来势力的侵袭,意识到工业革命对发展的重要性。

这对我们来说是一次重要的启示。

第一次工业革命的影响深远而重大,对于中国而言,虽然初次接触工业革命时未能抓住机遇,但也意识到了自身的落后和变革的必要性。

这为后来的发展奠定了基础,也为我们在面对未来的挑战时提供了宝贵的经验和教训。

我们必须从历史中吸取教训,推动自身的工业化和现代化进程。

1.1 蒸汽机的发明和应用这一改变世界的伟大发明,其起源可以追溯到十八世纪末的英国。

科学家们正在探索各种能够提供更有效、更强大动力的机械装置。

在这一背景下,詹姆斯瓦特,一位苏格兰发明家,受到了前人的启发,开始致力于蒸汽机的改进工作。

瓦特的蒸汽机工作原理主要是将加热的水产生的蒸汽引入到一个密闭的容器中,使容器内的活塞做往复运动。

这一创新使得蒸汽机不再仅仅依赖于风力和水力,而是可以通过煤炭燃烧产生的热量来驱动。

这使得蒸汽机的功率得到了极大的提升,同时也为其在工业生产中的应用提供了可能。

随着蒸汽机的不断改进和完善,它逐渐渗透到了社会的各个领域。

西方两次工业革命对中国的启示与反思随着西方两次工业革命的推进,世界的经济、政治、文化等各个领域都发生了巨大的变化,而中国作为一个传统农业国家,其面临的挑战也随之而来。

西方两次工业革命对中国来说既是启示也是反思,本文将从劳动力、科技创新和产业结构等方面展开讨论。

一、劳动力在第一次工业革命中,英国采用了大量的机器,然后大量雇佣工人,让他们在工厂生产线上快速地劳动,但同时也发现,雇佣工人的工作环境很差,工作时间长,劳动强度大,一些工作人员因为疲劳过度导致缺失劳动能力。

因此,工业革命告诉我们必须重视人的尊严和权利,不能为了工业化牺牲工人的生命和健康。

而在第二次工业革命中,机器已经基本取代了人工,也就是人体的“精神”开始被重视,精神劳动的比重越来越高。

但对于中国来说,目前的实际情况是很多人依然靠体力劳动为生,而且其中许多人工作时间长,福利待遇差,必须加强对他们的保护和福利待遇待遇,保障他们身体和心理健康,以提高其工作效率和生产效益。

二、科技创新西方在工业革命过程中,科技创新发挥了极其重要的作用,不断推动生产的实践性和效率。

第一次工业革命的时候,正是由于科学技术的发展,才有了蒸汽机和棉纺机等机器的出现,推动了生产效率的大幅提高。

而第二次工业革命则是以大型装置和化工为主导,电器、通讯等高科技工业快速发展,催生了一批新兴行业。

中国应该加强科技创新,培养更多的研究人员,扎实推进大众创业、万众创新等重点工作,同时要引进国外先进技术,吸收外来智慧,还要自主开发科技,发挥自身优势和特点,立足于世界科技领先地位。

三、产业结构第一次工业革命涌现了一批纺织、煤矿等传统行业,大公司垄断了市场份额,社会分化也比较明显;而第二次工业革命则推动了新的高科技行业,产能增长了一倍以上,制造业产值在国内的重要性少了一点。

对于中国来说,必须要注重产业升级,同时加强对国内传统产业的发展,例如加强对实体零售和制造业的支持,推动新兴产业的发展,培育高端制造业,向世界前沿产业靠拢。

西方两次工业革命如何改变了中国西方两次工业革命,即18世纪末至19世纪初的第一次工业革命和20世纪初的第二次工业革命,对中国的影响至关重要。

这两次工业革命带来的新技术和工业化模式让中国一度陷入了危机和挑战,也起到了推动中国现代化的作用。

一、第一次工业革命第一次工业革命(1750-1900)标志着人类进入了现代工业社会。

英国的纺织业和煤炭工业是第一次工业革命的代表,其影响迅速传播到欧洲大陆和全球。

这次工业革命在中国的影响主要表现在以下几个方面:1.技术上的影响第一次工业革命带来了许多先进技术,如蒸汽机、纺织机、铁路、电报、化学工业等。

这些技术的出现使得生产方式得到了极大改变,人们开始利用机器取代人力生产,使得生产效率大幅提高。

这对中国的农民经济有了不可逆转的影响。

农业生产的机械化和化学化进程逐渐加快,许多传统农业工艺也逐渐消失,社会经济结构发生了改变。

2.对经济的影响第一次工业革命对中国的影响表现在贸易、制造业、城市化和区域发展等方面。

经济依赖于纺织、茶叶、丝绸等传统手工业的中国,受到了英国商品制造和贸易的挑战。

西方的商品大量涌入中国市场,造成了中国的贸易逆差。

与此同时,中国的纺织业逐步落后于西方发达国家,商品质量低下,生产效率低下,导致了经济落后,失去了对全球市场的竞争力。

3.对社会的影响经济变化导致了社会的变革,中国的城市化进程也因此开始。

由于农民的财富被剥夺,大量流向城市,城市人口呈现快速增长的趋势。

这使得城市生活环境和卫生形势急剧恶化,社会压力增加,也引发了不同阶层之间的矛盾和对立。

二、第二次工业革命第二次工业革命(1890-1939)主要以电力、石油化学工业和制造业的机械化和自动化为代表。

第二次工业革命彻底改变了人们的生活和生产方式,对中国的改变也十分显著。

1.技术上的影响第二次工业革命带来了许多骨干工业体系和高新技术,如钢铁、汽车、飞机、轮船、无线电和电视广播等。

这些技术的出现进一步推动了生产方式和生产效率的变革。

第五次工业革命始于中国!工业革命,是以机器生产逐步取代手工劳动,以大规模工厂化生产取代个体手工作坊的一场生产与科技革命。

● 第一次工业革命始于18世纪60年代的英格兰。

以蒸汽机作为动力机被广泛使用为标志,大机器生产开始取代工厂手工业,生产力得到突飞猛进的发展。

它是一场深刻的社会变革,也是技术发展史上的一次巨变,开创了以机器代替手工劳动的时代。

最终确立了资产阶级对世界的统治地位,率先完成工业革命的英国很快成为世界霸主。

● 而第二次工业革命,是指美、德、英、法、日、俄等资本主义国家在19世纪中期所发生的一场经济革命。

它的重大意义在于促成了电器的广泛使用、内燃机的使用以及通讯事业的发展,发明了诸如电机、电灯、电车等,人类由此进入“电气时代”。

它的政治意义在于改变了世界格局,形成了持续一个世纪的西方先进、东方落后的局面。

导致最终资本主义国家扩张为帝国主义国家,对世界进行殖民统治,确立了资本主义的世界体系。

● 第三次工业革命则发生了重大变化,实现了人类历史上第一次科技革命。

这是二战后科技领域的重大革命。

其以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志,涉及信息技术、新能源技术等诸多领域的一场信息控制技术革命。

由于各国的科技发展水平不同,加剧了资本主义各国发展的不平衡,也就导致了各国的国际地位发生了新变化,进一步拉大社会主义国家在与西方资本主义国家的贫富差距,并成全了美国的世界霸主地位。

● 第四次工业革命可以称得上是全新技术革命。

由于有前三次工业革命为基础,这次的工业革命,则是以人工智能,机器人技术,虚拟现实,量子信息技术,可控核聚变、清洁能源以及生物技术为技术为突破口的工业革命。

人工智能走进了人类的生活中,智能家居,智能办公,智能机器人等。

大数据,新能源利用在社会多领域被广泛应用。

量子通讯实现了人类通讯技术的新突破。

● 新基建”是近一段时期出现的热词之一。

国家发改委近日首次明确新型基础设施的范围———新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

伟大的中国工业革命新财界财经6月7日讯仅用35年的时间,就从一个贫穷落后的农业大国变成一个令人敬畏的世界头号工业国和制造业中心,有着14亿人口的中国是如何在鸦片战争一个半世纪后突然实现这一历史性转变的呢?要知道,很多具有更“优越”的社会、经济和地缘政治条件的小国都一直无法做到这一点。

探究这一问题的原因,有很多不同的声音,其中有两种颇具代表性,也最有影响力。

一种属于盲目悲观派,认为中国自1978年改革开放以来的超高速增长不过是政府靠海量投资制造出来的“振兴假象”,是靠牺牲环境和人民长远利益炮制出来的经济泡沫。

这一泡沫的不可持续性在于,中国缺乏一系列使得西方当年能够崛起并维持其经济繁荣和技术创新能力的文化和政治元素,比如民主、人权、言论自由、法制、私有银行和独特知识体系,以及完美的市场机制、资本自由流动能力和知识产权保护,等等;因而中国必须靠不断山寨和剽窃西方技术和商业秘密,以及更多的低效国企投资来维持基本增长和就业。

一旦廉价劳动力用光(即所谓刘易斯拐点到来)和政府债台高筑,除非能够实现政治体制向民主制度转型,完成彻底的金融市场化改革、全面的国企和土地私有化,中国的经济衰退和社会崩溃将不可避免。

■ N&a-4liifrn 小IKYH E Ci^lHaRions(OireCt EqYDL Tu 胸0."痴)・ Ui5口.河 w.] 01115fgMp ◎阳h 崛|5小F*口蚓匚稣U EJ J I 沿初nwiqtffln - MI 中xgnw fei2a 博"田助NOH TJW EMulWI* 瞄S£51曜以4口向旧皿 Uif 叩 犍fHT H IN* 附IM 闷 Lh« vtbimflJ 痴 y BEEa■ r [ DrtH AL III lihhK I J r LZ i图一:从公元500年到2014年之间,世界各国累加GDP 相对比例变化图。

从左至右、 由上到下各个颜色分别代表:非亚洲古文明国冢希腊、埃及、土耳其、伊朗、中国、印度、 日本、俄罗斯、德国、意大利、西班牙、英国、法国、美国。

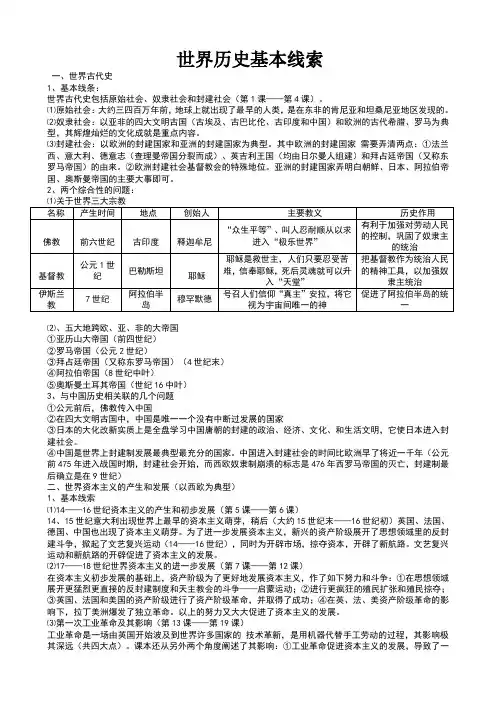

世界历史基本线索一、世界古代史1、基本线条:世界古代史包括原始社会、奴隶社会和封建社会(第1课——第4课)。

⑴原始社会:大约三四百万年前,地球上就出现了最早的人类,是在东非的肯尼亚和坦桑尼亚地区发现的。

⑵奴隶社会:以亚非的四大文明古国(古埃及、古巴比伦、古印度和中国)和欧洲的古代希腊、罗马为典型,其辉煌灿烂的文化成就是重点内容。

⑶封建社会:以欧洲的封建国家和亚洲的封建国家为典型。

其中欧洲的封建国家需要弄清两点:①法兰西、意大利、德意志(查理曼帝国分裂而成)、英吉利王国(均由日尔曼人组建)和拜占廷帝国(又称东罗马帝国)的由来。

②欧洲封建社会基督教会的特殊地位。

亚洲的封建国家弄明白朝鲜、日本、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国的主要大事即可。

2、两个综合性的问题:⑵、五大地跨欧、亚、非的大帝国①亚历山大帝国(前四世纪)②罗马帝国(公元2世纪)③拜占廷帝国(又称东罗马帝国)(4世纪末)④阿拉伯帝国(8世纪中叶)⑤奥斯曼土耳其帝国(世纪16中叶)3、与中国历史相关联的几个问题①公元前后,佛教传入中国②在四大文明古国中,中国是唯一一个没有中断过发展的国家③日本的大化改新实质上是全盘学习中国唐朝的封建的政治、经济、文化、和生活文明,它使日本进入封建社会。

④中国是世界上封建制发展最典型最充分的国家。

中国进入封建社会的时间比欧洲早了将近一千年(公元前475年进入战国时期,封建社会开始,而西欧奴隶制崩溃的标志是476年西罗马帝国的灭亡,封建制最后确立是在9世纪)二、世界资本主义的产生和发展(以西欧为典型)1、基本线索⑴14——16世纪资本主义的产生和初步发展(第5课——第6课)14、15世纪意大利出现世界上最早的资本主义萌芽,稍后(大约15世纪末——16世纪初)英国、法国、德国、中国也出现了资本主义萌芽。

为了进一步发展资本主义,新兴的资产阶级展开了思想领域里的反封建斗争,掀起了文艺复兴运动(14——16世纪),同时为开辟市场,掠夺资本,开辟了新航路。

世界工业文明发展及其影响下的中国近代化历程——世界近代史(14世纪-20世纪初)及中国近代史(1840-1949年)时空整合Ⅰ.世界工业文明发展历程一、工业文明的含义工业文明是以工业化为重要标志、机器化大生产占主导地位的一种现代社会文明形态。

其主要特征为工业化、城市化、法制化与民主化、教育普及、社会阶层流动性增强、非农业人口比例大幅增长等。

这些特征可视为传统农耕文明向工业文明转轨的重要因素。

二、工业文明的内容1.以文明发展为主题,世界近代工业文明的发展经历了四个阶段:①从15、16世纪起,人类文明开始由农业文明向工业文明迈进;②17、18世纪的政治革命开启了工业文明的大门;③在工业革命的推动下,19世纪是工业文明时代确立和扩展的世纪;④在第二次工业革命的推动下,工业文明到19世纪末20世纪初进一步深化。

在此过程中,世界各国文明相互碰撞,相互学习,相互融合,共同推动了世界近代工业文明的发展进程。

2.以现代化为主题,西方的现代化历程经历三个阶段:①首先在思想领域获得突破,文艺复兴、宗教改革、启蒙运动吹起了思想解放的号角;②然后在政治领域取得重大成果,英法美革命后建立的资产阶级代议制提供了制度保障;③最后在经济领域迎来了工业革命,最终完成了现代化的历程。

西方现代化历程的特点是先思想解放,然后制度创新,最后工业革命,是早发内生型的现代化模式。

而中国近代化(现代化)历程走的路与西方正好相反,是属于后发外生型现代化模式。

3.以全球化为主题,近代世界又是一部从孤立分散到逐步成为一个整体的全球化历史:①1500年前后,新航路开辟,世界市场开始形成;②第一次工业革命,19世纪中后期,世界市场基本形成;③第二次工业革命,20世纪初,世界市场最终形成;④进入20世纪,全球化的潮流已不可阻挡。

三、世界工业文明的发展历程及阶段特征(一)14-16世纪末,向工业文明迈进。

14、15世纪,欧洲资本主义工商业开始萌芽并发展,逐渐引起重大的历史变革。

部编版:九下历史《比较两次工业革命》【知识网络】【阶段特征】总述:人类先后进入“蒸汽时代”与“电气时代”;主要资本主义国家由自由资本主义向垄断资本主义过渡特征:两次工业革命,为资本主义制度在世界范围内的确立奠定了雄厚的物质基础,也促使主要资本主义国家从自由资本主义过渡到垄断资本主义;西方逐步确立了在世界的领导地位;为了扩大市场和原料产地,西方列强陆续发动了一系列侵略活动。

【考点精析】考点1 第一次工业革命(九上第20课)一、时间:18世纪60年代~19世纪上半叶。

二、最先开始的国家:英国。

三、首先开始的部门:棉纺织业。

四、重大发明(一)1765年,哈格里夫斯发明“珍妮机”。

(二)蒸汽机的改进:1.时间、人物:18世纪中期,_瓦特改进了蒸汽机。

2.应用:1785年,瓦特改进的蒸汽机首先在纺织部门投入使用;后来许多生产部门都开始使用蒸汽机;到19世纪30年代,蒸汽机成为主要的动力来源。

3.意义:蒸汽机的广泛应用是生产领域的一次意义重大的飞跃,极大地提高了_生产力,使工业革命得以更快地向纵深发展。

4.影响:瓦特蒸汽机提供了更有效便捷的动力,使早期以_水作动力的工厂可以设在远离河流的地方,工厂的规模也变得更大。

进入19世纪,传统的手工工场逐渐被_大工厂代替,现代工厂制度最终确立。

(三)1825年,由斯蒂芬森设计的蒸汽机车拖着车厢载着450名乘客正式试车,标志着铁路时代的开始。

五、实质:大机器生产代替手工劳动。

六、影响:极大地提高了社会生产力水平,人类进入“蒸汽时代”;19世纪中期,英国成为世界上第一个工业国家。

七、工业革命的扩展:从18世纪后期起,其他西方国家纷纷学习英国的先进技术和生产经验,法国、美国、德国等先后进行了工业革命。

【知识拓展】1、工业革命首先发生在英国的原因(1)政治前提:17世纪末,英国君主立宪制确立,政局稳定。

(2)市场:到18世纪中期,英国通过一系列殖民战争最终成为最大的殖民国家,海外市场空前扩大,成为工业革命的必要条件。

新工业革命与中国制造202518世纪60年代从英国发起的技术革命是技术发展史上的一次巨大革命,它开创了以机器代替手工劳动的时代。

这场革命以蒸汽机作为动力机被广泛使用为标志,这就是第一次科技革命。

与之相关的生产方式发生变革,被称为第一次工业革命,进入工业1.0时代。

使得纺织、冶铁、交通运输等行业得到发展,轻工业化特征明显。

19世纪六七十年代起,电灯、电报、电话、发电机、内燃机、火力发电厂等一系列电气发明相继问世。

电力作为一种优良而价廉的新能源被广泛应用。

来到了第二次科技革命,人类历史从“蒸汽时代”跨入了“电气时代”。

生产方式再次变革,被称为第二次工业革命,进入工业2.0时代。

汽车、石油、钢铁等重化工行业得到迅速发展。

上世纪40年代后期的电子管计算机为第一代计算机,开创了电子信息时代。

到了第三次科技革命,人工合成材料、分子生物学和遗传工程等高新技术开始出现。

同时开启了第三次工业革命,开启了工业3.0时代,电子计算机的广泛应用,促进了生产自动化。

推动了电子信息、医药、材料、航空航天等行业的发展。

1991年,科学家提姆·伯纳斯李开发出了万维网及简单的浏览器,互联网开始向社会大众普及。

随着互联网的商业化发展,人类进入互联网浪潮时代。

互联网对生产生活产生了全面的影响。

然而每一次信息通信技术的重大创新都会为制造业带来新的变革,这一次可能是互联网引领的产业变革,推动制造业智能化、网络化。

使我们进入工业4.0时代。

工业4.0是德国政府提出的一个高科技战略计划。

德国人认为第四次工业革命是指:机械化+电气化+IT技术+Internet技术。

第四次工业革命就是第三次工业革命的成果上再加上互联网技术。

必须说明这里所要求的互联网是“Things and Services”的互联网,Things可理解为物和事情;Services泛指一切服务。

所以,第四次工业革命首先要建设“物事互联网”与“服务互联网”。

这意味着有史以来第一次将资源、信息、物事、人和对这一切的服务进行互联。

心得体会——浅谈中国制造2025伴随着电子信息技术、人工智能的发展,社会的进步,人们发现传统的工业似乎以及开始制约我们的发展脚步,越来越多的人认识到,只有发展自身的工业,并结合新技术进行新一轮工业革命,转变工业制造手段,才能在世界舞台占据发展优势,才能更好的提升本国国力。

因此,有人把新一轮的工业变化改进称为第四次工业革命。

众所周知,人类目前已经经历过三次工业革命,每一次工业革命必然带来巨大的社会变革以及生产力提升。

中国缺席了前三次工业革命,所以当中国终于完成解放,中国统合全国力量耗费70多年的时间才勉强赶上时代的步伐,而在这次即将到来的第四次工业革命中,中国必须抓住这次发展机遇,紧跟时代,补全不足,完善缺陷,发展未来。

在信息技术和人工智能快速发展的今天,如何把信息技术应用在生产上,提高社会生产力,加强国家竞争力成为了世界各国主要关注的焦点问题。

在这个问题上,各国都有属于自己的见解和发展,其中,最为突出,潜力最为巨大的,无疑是中美两国。

然而对比中美两国的新时代工业信息化发展可以看出,中美两国的工业信息化发展有着截然不同的历程与目的。

中国自十五大开始,便着眼于工业升级以及制造业优化工程,而在2014年,中国便提出了“中国制造2025”这一概念,并通过不断的发展与研究,最终确定“中国制造2025”的主要目标以及“一二三四五五十”的总体结构等,不断明确“中国制造2025”的发展要求,出台相关政策鼓励企事业发展信息技术并进行工业改革。

相比较而言,美国的工业互联网技术则是源自于美国收拢制造业战略计划而产生的,并在中美贸易摩擦中晋升为对抗“中国制造2025”的策略。

在2018年9月17日,美国正式对中国2000万商品加征10%的关税,其中重点针对科技产品,客观来看,现在中国高技术距离美国,还有相当的距离,例如高技术芯片、航空发动机、大型民用商用飞机等领域,差的不是一星半点,甚至有人认为可能永远无法赶上。

至于其他生物医药、新材料等“中国制造2025”规划的领域,也和日本、西欧等发达国家具有相当的差距。

两次工业革命对中国的影响目录1. 内容概要 (2)1.1 研究背景与问题 (2)1.1.1 中国的历史与工业革命的关系 (3)1.1.2 两次工业革命的全球影响 (5)1.1.3 研究的意义与目的 (6)1.2 文献综述 (7)1.2.1 国内外关于工业革命的研究 (8)1.2.2 专门针对第一次工业革命对中国的影响的研究 (9)1.2.3 关于第二次工业革命对中国启发和影响的研究 (10)2. 第一次工业革命对中国的影响 (12)2.1 社会变革 (13)2.1.1 传统农业社会的解构与现代化尝试 (15)2.1.2 社会结构变动与新兴阶级的形成 (16)2.2 经济影响 (17)2.2.1 对外贸易与手工业的兴衰 (18)2.2.2 “洋务运动”中西方技术引入对中国经济的作用 (19)2.3 文化与思想领域 (21)2.3.1 启蒙思想与传统思想的冲突与融合 (22)2.3.2 科举制度的终结与新文化运动的出现 (23)3. 第二次工业革命对中国的影响 (25)3.1 社会变革 (26)3.1.1 社会运动与群体意识的觉醒 (28)3.1.2 立法与司法改革的尝试 (29)3.2 经济影响 (31)3.2.1 垄断资本主义的冲击与中国近代工业 (32)3.2.2 民族资本主义的兴起与发展 (33)3.3 科技与教育 (35)3.3.1 西学东渐与教育体制的变革 (37)3.3.2 新式科技教育的推广与结果 (38)1. 内容概要本文旨在探讨两次工业革命对中国的影响,首先,概述了两次工业革命的历史背景与特点,指出它们分别标志着以机器代替人力和以蒸汽动力代替人力动力的重大技术进步,对全球经济与社会产生了深远影响。

随后,文章详细分析了中国在两次工业革命中的不同阶段所受到的影响。

第一次工业革命后,西方列强利用其先进的工业技术对中国进行经济侵略,导致中国沦为半殖民地半封建社会。

在此期间,中国的传统手工业逐渐衰落,现代工业起步较晚,民族资本主义发展受阻。

第三次工业革命与中国

作者:程东金

来源:《文化纵横》2012年第06期

里夫金所描绘的世界

新世纪以来,探讨新工业革命的书籍和报道不断涌现。

英国《经济学人》杂志4月推出“第三次工业革命”专号,集中谈论数字技术给先进制造业带来的颠覆性改造。

这一专号迅速在财经人士和各国意见领域引发关注。

在全球经济仍未摆脱危机的压力下,人们需要能够引领未来的新创见。

里夫金所展示的图景,远比《经济学人》更为宏大。

在里夫金看来,那本杂志只是讨论了制造业,而忽视了背后一个更大范围的经济样式转变,“让3D打印成为可能的,是互联网、能源矩阵的转型,是第三次工业革命基础设施建设的完成”。

里夫金认为,信息技术和互联网本身并不会造就新的工业革命。

要想产生新的工业革命,新通信技术必须和新能源体系结合,就像历史上的每次重大经济革新一样。

当下,我们正在走向新的通讯革命和能源革命的汇合处。

这就是他所倡导的第三次工业革命。

其具体内容,里夫金自1990年代末起在欧洲和北美不断地宣讲和游说。

《第三次工业革命》即是这一内容的系统讲解。

在这一规划中,第三次工业革命将包含五大支柱:一、使用绿色能源,从传统能源向可再生新能源过渡;二、每一座建筑都将成为绿色发电厂;三、使用氢等先进技术储存电力;四、模仿互联网建设“智能电网”,或者叫能源互联网,使人们像分享互联网信息一样分享绿色电力;五、交通绿色电动化。

在里夫金的畅想里,新技术的发展可以把每栋建筑变成发电厂,因此,数亿人将可以在家、办公室、厂房生产可再生资源。

此外,新技术的发展也将改变电力传输的模式。

除了生产自身用电,还可以将剩余的电力用氢等先进的储存方式储存起来,然后通过像互联网般的“能源互联网”将之出售、分享。

迄今为止,这是所有新经济模式乃至新文明设计方案中,最为系统也是最具乐观精神的一种。

里夫金的书应和了当下人们对于传统工业文明弊端的反思。

自1970年代罗马俱乐部推出《增长的极限》以来,越来越多的人认识到现行的经济增长模式不可持续,亟须替代之路。

当2008年金融危机席卷世界,主要经济体几年之后仍然陷于政治、经济困境之中不能自拔之时,人们更加迫切地寻找出路。

里夫金的倡议在提供信心和演示前景方面,非常及时。

正置身于全球性经济不景气的世界各国,需要这一强心剂。

如果真如他所描述,石油文明以及第二次工业革命模式已走到尽头,那么,深刻的转型就是不可避免的了。

“欧洲梦”能成真吗?

里夫金不仅就新产业革命提出了完整的构想,还致力于推动各国政府和产业界的实践。

他在欧盟国家赢得了最多的听众。

根据欧盟计划,到2020年欧洲电力将有20%来自可再生能源,到2030年达到30%。

在德国,这场革命已经发生。

德国已经确立目标,到2020年可再生能源将占其能源总需求的35%。

最重要的是,欧盟的新经济实践(在很大程度上基于里夫金倡议所发起)是一个系统的工程。

也就是说,欧盟同时致力于在里夫金所规划的“五个支柱”中进行大规模投资。

因为这五个支柱如果分别孤立地存在,毫无意义;只有互相配合,相互联系,建立起一个集成的基础系统才有意义。

就此一点,里夫金对美国的新能源政策非常失望。

在他看来,奥巴马犯了根本性错误——虽然提出绿色经济战略,但却将经济刺激计划资金分别投在一个个孤立的实验性项目上,而项目之间彼此没有联系,其结果,基础设施还是没能建设起来。

人们无法预计眼下正受困于主权债务危机的欧盟,是否能借助里夫金的大胆计划走出危机。

因为这是个长时段的问题。

我们深知,对于像“第三次工业革命”这样宏大的概念,以及其后所必然伴随的社会和经济转型,里夫金提供的只能是其中的一种方案。

但是,只要这种方案契合今天的经济和技术水平,只要它能展示出前景,帮助拯救被石油祝福同时也被石油诅咒的现代社会,那么它就有重大的意义。

与自己的母国美国比起来,里夫金似乎对欧洲情有独钟。

几年前,他曾出版过倡导欧洲社会模式的《欧洲梦》,该书曾在布鲁塞尔引起很大的轰动。

所谓欧洲梦,是对于美国梦而言。

在里夫金看来,这一梦想虽然一度为世界所钦羡,如今却因过度关注个人的物质获取,日益陷入消费主义而无法适应一个日益多样化和互相依存的世界。

相比之下,新的欧洲梦则更加关注可持续发展、生活质量、社区归属和相互依赖。

如果我们把包含里夫金畅想在内的欧盟“2020战略”当作这一欧洲梦的某种体现的话,那么,在这一战略中,确实内涵着一些颇具吸引力的因素。

比如其最突出的部分:不以GDP增长为最主要指标的“巧增长”,把科技发展、人的发展、社会发展以及自然和谐列为核心目标。

里夫金所演示的欧洲梦提供了一个不同于美国梦的另一种模式。

今天看来,里夫金几年前的高调似乎不合时宜——眼下的欧洲正因为政治整合与经济整合的结构性错位而深陷主权债务危机,其社会模式也面临着民主/福利和经济效率的两难,迟迟找不到出路。

但是,人们还是有理由相信欧洲将继续朝着一种新模式前进,它自战后以来的历史能够支持这一乐观判断。

我

们希望欧洲能走出自己的路,不同于美国的发展。

同时,中国人也将寻找自己发展道路的模式。

中国式的焦虑

里夫金的著作在中国的热销大概并不令人意外。

毕竟,自改革开放以来,我们已经目睹过许多类似这样描画未来社会趋势和变迁的书的畅销。

从最早的托夫勒、丹尼尔·贝尔,到互联网时代的《未来之路》、《数字化生存》等等。

那些书中所描绘的变迁从距离中国遥不可及,到感同身受。

这也从一个侧面,反映着中国社会正与世界同步,直到成为塑造今天这个全球化时代的基本力量之一。

可以说,我们对于里夫金们的书,仍然带有一丝焦虑。

这是近代以来所遗传的发展之焦虑、深恐落后之焦虑。

中国错过了第一次工业革命,其代价惨重。

世界历史不幸告诉我们,现代化本身具有一种侵略能力。

现代化一旦在某一国家或者地区出现,其他国家或地区为了生存和自保,就必然采用现代化之道。

因为现代化作为一种理性化和效率化的过程,能够更有效地动员一个国家和地区的人力物力。

针对这一侵略力量能做的最有效的自卫,则是以其矛攻其盾。

任何想要自立的民族,只有迎头赶上。

在现实版本中,这一现代化很大程度上被缩减为工业化,进而再被简化为诸经济要素的重组,社会和政治变革也经常服务于这一经济目的。

纵使今天的世界已全然不同,但这一得自历史的记忆在短时间内,不可能被忽略。

它仍在深层推动着中国人的集体行为,尤其是在其精英阶层。

经济学家大都同意,中国仍然处于工业化进程的中期阶段。

中国所演出的伟剧,大都还是第一次工业革命和第二次工业革命。

而在里夫金所描绘的世界中,第二次工业革命已近末路,人类已经走向第三次工业革命。

每一次工业革命的后果,除了伴随一个国家内部各种社会和政治关系的重新安排,也带来国际关系的重构。

因为力量格局将发生改变。

里夫金所设想的新革命,其国内和国际的深远后果将是什么,我们还不可能看清楚。

唯一肯定的是,它将孕育着巨变。