华荣教授-国医大师李振华 脾胃病学术思想与经验应用体会

- 格式:pptx

- 大小:13.43 MB

- 文档页数:68

喝水都长胖,属于脾湿,国医大师李振华的健脾消脂汤好用你一定见过这样的人——体型偏胖,一直控制饮食但就是瘦不下来。

他们常自嘲:“我喝水都长胖”。

这话夸张吗?以前我不信,然而学医后不得不信。

肥胖并不是现在才有,早在《黄帝内经》时代就有对肥胖系统的记载了。

《灵枢·卫气失常篇》把肥胖之人分为肥人、膏人、肉人三种类型。

《素问·奇病论篇》指出肥胖和多吃肥腻浓厚的食物有关系。

总之,中医认为肥胖主要和肝脾肾三脏关系密切,其病因病机主要有痰湿、气虚和阳虚等证。

几种证型之间又常有相兼。

具体而言喝水长胖属于脾湿一类。

中医有句俗语“瘦人多火,肥人多湿”。

一般而言,脾虚不能运化水液,从而造成代谢障碍,停留体内不能排出,进而聚湿生痰,导致肥胖。

表现为体态肥胖,四肢困重,大便稀溏,神疲乏力,纳谷不香,女性也常兼有白带清稀的症状。

临床用药从脾虚生湿论治,不仅能快速取得效果,没有副作用,还能改变体质,改善兼有症状。

这里给大家介绍一张方子,来自国医大师李振华的健脾消脂汤。

处方:白术10 克,苍术10 克,茯苓18 克,泽泻18 克,桂枝6 克,陈皮10 克,半夏10 克,厚朴10 克,枳壳10 克,香附10 克,荷叶25 克,玉米须20 克,甘草3 克。

该方主要起到健脾益气、化痰祛湿的功效。

针灸治疗单纯性肥胖也有很好的效果,一般临床常用穴位有:三阴交、天枢、中脘、丰隆,也是从脾湿入手论治的。

临床上针药并用往往能取得较好的效果。

当然也需要患者配合治疗,适量饮食,不暴饮暴食,加以运动锻炼,方能保持效果。

常见的食疗物品有薏苡仁、红豆、山药、冬瓜等,但效果有限。

本文旨在科普并供同行参考,患者请在医生指导下用药。

(崔晓春,南京中医药大学硕士在读)。

国医大师(10)——李振华李振华李振华,男,河南中医学院原院长,享受国务院特殊津贴的专家。

他从医60余年,从教50余载,是全国著名中医学家、中医教育家。

曾任七届全国人大代表、中华中医药学会常务理事,1990年被人事部、卫生部和中医药管理局确定为首批全国名老中医药专家,2009年被人力资源和社会保障部、卫生部评选为全国首届国医大师。

李振华 - 人物小传李振华1954年洛阳地区中医师进修班学习1958年河南省卫生厅中医处工作1960年调河南中医学院,历任教研室主任、附院医教部主任、附院副院长、中医系副主任、学院副院长、院长等职;1988年当选第七届全国人大代表;1990年成为全国首批老中医药专家学术经验继承工作指导老师;1992年享受国务院政府特殊津贴;2006年获全国首届中医药传承特别贡献奖。

李振华 - 人物贡献李振华李振华教授遵循“重医术当更重人品”的准则,时时以病人为重,将济世活人、积善成德作为其一生之追求。

他精于临床,经验丰富,对患者一视同仁,不分贫富,临证强调四诊合参、谨守病机,其辨证确切、用药灵活,理、法、方、药丝丝入扣。

李振华教授治学严谨,勤学务实,精益求精,经验丰富,其治学经验为勤、恒、精、博、悟,学术思想独特,科学研究成果累累。

他育才爱才,先后指导培养了10届硕士研究生,同时为学院培养出一代又一代的中医人才。

他还曾任《河南中医学院学报》、《河南中医》杂志主编,为推进中医药学术发展作出了卓越贡献。

[1]中医学术精湛,60年来一直从事中医医疗、教学、科研工作。

研究生、学生桃李满天下。

负责研究的“流行性乙型脑炎临床治疗研究”、“肿瘤耳部信息早期诊断”、“脾胃气虚本质的研究”分别被获河南省重大科技成果奖和科技进步三等奖。

负责“七五”国家重点科技攻关项目“慢性萎缩性胃炎脾虚证的临床及实验研究”,获河南省教委及河南省一、二等科技成果进步奖。

现承担着“十五”国家科技攻关项目“名老中医学术思想、临证经验总结和传承方法研究”。

国医大师李振华教授论治妇科病经验

康志媛;李真

【期刊名称】《中医学报》

【年(卷),期】2016(31)12

【摘要】李振华教授根据《黄帝内经》及相关理论,抓住"女子以血为本",脾胃为后天之本,气血生化之源,脾主统血、主健运的生理特点,确定脾失健运、脾失统摄及脾虚下陷是经、带、胎、产诸症的基本病机。

确立以健脾法为主治疗妇科病的思路与方法,具体方法为:采用健脾益气、升阳举陷止血治疗崩漏;采用健脾疏肝、活血化瘀治疗闭经;采用疏肝健脾、活血止痛治疗痛经;采用健脾疏肝、清心豁痰治疗脏躁;采用补肾健脾除湿、疏肝理气活血治疗不孕症;健脾益气燥湿治疗带下病;采用益气摄血、养血活血治疗产后恶露不绝,均取得良好效果。

【总页数】4页(P1904-1907)

【关键词】妇科病;崩漏;闭经;痛经;脏躁;不孕症;带下病;恶露不绝;李振华

【作者】康志媛;李真

【作者单位】河南中医药大学第一附属医院

【正文语种】中文

【中图分类】R249.27

【相关文献】

1.国医大师李振华教授辨治积聚经验 [J], 于鲲;郭淑云

2.国医大师李振华教授运用和法治疗功能性室性早搏经验 [J], 韩景辉

3.国医大师李振华教授从脾论治紫癜验案2则 [J], 李永泉;郭淑云

4.国医大师李振华教授治疗黄疸经验 [J], 郭淑云;李墨航

5.国医大师李振华教授从脾论治非酒精性脂肪肝经验 [J], 李合国

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

【临床基础】李振华脾易虚胃易滞肝易郁病机学思想诊治举隅X郭淑云(河南中医学院第一附属医院,河南郑州 450000) 关键词:脾虚胃滞肝郁P香砂温中汤;名医经验;李振华 中图分类号:R228 文献标识码:A 文章编号:100623250(2008)0120058201 李振华教授是卫生部首批国家级名老中医,擅治疑难杂证,且尤对脾胃病的诊疗独具特色。

基于脾、胃、肝各自的生理、病理特点及相互间的特殊关系,提出脾易虚、胃易滞、肝易郁的发病特点及脾宜健、胃宜和、肝宜疏的治疗特色,关键还在临证中常将上三法熔于一炉,灵活机动地用其独特的辨证用药,治疗常见及疑难脾胃病证疗效颇佳。

兹举验案两则如下。

案1:王某某,女,40岁,2005年6月18日初诊。

患者胃脘胀满6年余,常因情志不畅、饮食失宜而加重。

初诊:自诉胃脘部胀满不适6年余,伴食欲下降、食量减少等症,平素自服“胃必治”、“健胃消食片”等药,病症有所好转。

延至2004年4月底,至省人民医院电子胃镜检查提示慢性萎缩性胃炎,口服胶体次枸橼酸铋、阿莫西林、胃蛋白酶,病情减轻。

停服药物月余后,病情再次加重,继服上药效果不佳。

现胃脘痞满怕凉,畏进凉食,纳差乏力,大便秘结,劳累、心情不舒或饮食稍有不慎则病症加重。

望之面色少华,神情倦怠,舌质淡,体稍胖大,边有齿痕,苔稍白腻,脉沉细弦。

李老诊其为脾虚肝郁、胃失和降、中阳不振之胃痞(慢性萎缩性胃炎)。

据症凭脉,系由烦劳思虑及饮食失调、损伤脾胃,使脾失健运、肝气郁结、胃气壅塞所致。

治以健脾疏肝,温运中焦,消食和胃。

方拟香砂温中汤加减:白术10g,茯苓12g,陈皮10g,旱半夏10g,香附10g,木香6g,厚朴10g,乌药10g,枳壳10g,沉香3g,郁金10g,刘寄奴15g,桂枝5g,白芍10g,西茴10g,砂仁6g,焦三仙各12g,甘草3g。

水煎服,每日1剂。

2005年7月9日二诊:服药20剂,患者大便每日1次,质软,排便通畅,胃脘胀满及食欲有所好转,感口干。

医家名方国医大师李振华治疗不寐经验随着时代的发展和生活节奏的加快,来自工作或生活中的压力随之增多,有些人的心理承受能力也较差,从而影响了正常的生活作息。

在日常生活当中,我们或多或少都会谈及睡眠问题。

有些人可能会说“ 我不想熬夜,我好困可是又睡不着” ;有的说“ 忙了一天,夜晚休息时做梦多,还容易醒,第二天又感觉浑浑噩噩,无精打采,影响工作或学习” 。

其实,失眠的问题大部分人都经历过,可能是由于学业、工作,亦或人或事。

我们为什么会失眠,如此又该怎么办呢?失眠亦称不寐是由心神失养或心神不安所致,以经常不能获得正常睡眠为特征的一类病证。

主要表现为睡眠时间及深度的不足。

轻者入睡困难,或寐而易醒,醒后不能再寐。

重则彻夜不寐。

可伴有头昏头痛、心悸、心烦、健忘、神疲。

正常睡眠依赖于人体的“阴平阳秘”,脏腑调和,气血充足,心神安定,卫阳入阴。

若思虑过度、或体虚阴伤、或受大惊大恐、或饮食积滞、或肝气郁滞,均能使心神不安而发为本病。

明· 李中梓《医宗必读· 不得卧》中有云:“不寐之故大约有五:一曰气虚;一曰阴虚;一曰痰滞;一曰水停;一曰胃不和”。

不寐病因虽多,病机总属阳盛阴衰,阴阳失交。

病位在心,与肝脾肾密切相关。

案例鲍某,女,46岁。

郑州市人。

初诊:2006年11月21日。

主诉:失眠1个月余。

现病史:患者自诉人流术后一月余,术后打消炎针,身体一直不适,夜晚眠差,服用安定及安神片等中西药物治疗后效果不佳。

现症见:失眠严重,常彻夜不寐。

精神差,易心烦急躁,记忆力减退,耳鸣。

咽干, 偶有胃部灼热隐痛,经常嗳气,气短,纳差,大便2~3天1次,小便调。

舌质红, 舌体稍胖大,舌苔白厚腻,脉弦稍滑。

中医诊断:不寐(脾虚肝郁,痰湿阻滞,心肝火盛)。

西医诊断:失眠,神经官能症。

治法:健脾疏肝,宁神清心。

方药(李老经验方):清心豁痰汤加减。

炒白术10g,茯神15g,橘红10g,姜半夏10g,香附10g,白豆蔻10g,川厚朴10g,炒枳壳10g,郁金10g,乌药10g,小茴香10g,焦三仙各12g,炒栀子10g,莲子心5g,煅龙齿15g,合欢皮15g,夜交藤15g,节菖蒲10g、琥珀3g(分2次冲服),佛手10g,甘草3g。

国医大师李振华心脾同治法治疗功能性室性早搏经验韩景辉【摘要】@@ 室性早搏是临床上常见的心律失常,其发生人群相当广泛,包括正常健康人群和各种心脏病患者.室性早搏的临床表现有很大的差异,从无症状、轻微心慌不适,到早搏触发恶性室性心律失常致晕厥或黑矇,以至猝死,且其临床症状与预后并无平行关系.正常健康人群以及各种不同心脏病患者的室性早搏,其临床预后各不相同.【期刊名称】《中医研究》【年(卷),期】2011(024)006【总页数】2页(P61-62)【关键词】中医师李振华;心脾同治法;室性早搏/中医药疗法【作者】韩景辉【作者单位】河南中医学院第一附属医院国医大师李振华传承工作室,河南,郑州,450000【正文语种】中文【中图分类】R249.2室性早搏是临床上常见的心律失常,其发生人群相当广泛,包括正常健康人群和各种心脏病患者。

室性早搏的临床表现有很大的差异,从无症状、轻微心慌不适,到早搏触发恶性室性心律失常致晕厥或黑矇,以至猝死,且其临床症状与预后并无平行关系。

正常健康人群以及各种不同心脏病患者的室性早搏,其临床预后各不相同。

在临床实践中,一部分人群尤以年轻女性多见,出现反复发作心慌不适,心电图或动态心电图提示频发室性早搏,但实验室检查无明确器质性心脏病,采用心律平或慢西律治疗,时好时坏,反复发作,给临床带来一定困难。

心脾同治法是李振华教授总结的治疗室性早搏的重要治则,李振华教授是我国著名中医脾胃学专家,是国家两部一局确定的全国首批名老中医药专家之一,2009年获全国首届“国医大师”荣誉称号,被国务院批准享受政府特殊津贴。

李老从事中医临床与教学六十余载,擅长内科杂病,晚年潜心于脾胃学说研究,著有《中国传统脾胃病学》等,提出“脾本虚证无实证,胃多实证;脾虚是气虚,甚则阳虚,脾无阴虚而胃有阴虚;治脾胃必须紧密联系肝;治脾兼治胃,治胃亦必兼治脾,脾胃病不可单治一方;胃阴虚治疗用药宜轻灵甘凉”等学术观点。

李老从心脾生理功能相关、病理影响的角度论述了室性早搏的发生机制,进而采用“心脾同治”法治疗室性早搏,不但能够较好的改善部分患者的症状,且能明显减少室性早搏的发生,避免反复发作。

李振华国医大师:中医的根不能丢!编者按:本文由河南中医人集体创作于2016年。

籍此深切缅怀首届国医大师李振华先生!传染病肆虐时,他立起沉疴,挽救众生;慢性病高发时,他潜心钻研,奋斗终生。

饮水思源,不忘根本。

他热爱中医,爱得那么的深沉。

为了留住中医之根,他孜孜不倦,济世救人;为了留住中医之根,他殚精竭虑,书写精诚。

他就是原河南中医学院院长、国医大师李振华。

下面请听他的弟子郭文的讲述《中医的根不能丢》。

大家好,我叫郭文,是李振华的学生。

今天,给大家讲述的是恩师李振华一辈子的心声:中医的根不能丢。

去年10月份,我国著名药学家屠呦呦凭青蒿素的研发,荣获诺贝尔生理学或医学奖,结束了我国该奖项零的历史。

社会各界为之欢欣鼓舞。

而屠呦呦提炼青蒿素的方法,正是从东晋葛洪《肘后备急方》中获得的灵感。

1000多年前的中医典籍,1000多年后还能指导今人做出重大科学发现,这提醒人们,中医药有多少宝库等着发掘啊!这也让我想起了李振华老师多年来挂在嘴边的话:“中医的根不能丢!”回顾70多年的行医生涯,李老感到最自豪的一点就是,他从来没有偏离过中医的方向。

老师出生在一个中医世家,年幼时闻着药香味儿长大,从小就对中医感情深厚。

16岁那年,豫西发生大旱,饿死的人不计其数,霍乱流行。

正在高中念书的李老师,遵从父命辍学从医,救治得瘟疫的老百姓。

李老师白天跟随父亲四处给人治病,晚上点着煤油灯苦读《内经》《伤寒论》。

他亲眼目睹父亲治愈了大量危重病人,进一步被中医药的魅力所折服。

他想,一根针,一把草,就能消除患者的痛苦,祖宗医学经过几千年的发展,博大精深,需要我们一代一代往下传!从那时起,李老师就决心把中医当作一辈子的事业,将它传承下去。

使李老师终身难以忘怀的,是在两次传染病爆发过程中,中医的力挽狂澜。

1956年底,洛阳地区发生流脑。

李老师与医疗队成员冒着大雪,抢救了许多危重病人。

一个32岁的女病人,高烧昏迷抽搐,眼看性命不保。

李老师用清热解毒、熄风透窍的银翘散、白虎汤加减,加服安宫牛黄丸治疗。

气滞、血瘀、寒凝、痰浊均可诱发冠心病,国医大师李振华的理法方药不得不知!点击上方蓝字关注我们小编导读冠心病是生活中比较常见的一种心血管疾病,有人给其冠以“人类健康第一杀手”的名号。

同样的冠心病,其实病因各不相同。

今天就看看首届国医大师李振华治疗冠心病的经验吧!字字句句皆妙法!李振华教授在六十余年的行医生涯中活人无数,尤其是对疑难杂症的诊治见解独到,疗效显著。

现仅将李老对冠心病的认识及治疗经验做一简要介绍。

一、病因病机李老认为冠心病是由于人体正气内虚,加之劳逸不当,或恣食膏粱厚味,或七情内伤,致气血运行失畅,痰浊瘀血痹阻心络而成。

其病机为本虚标实,本虚为心阴心阳偏虚,标实为痰浊和瘀血阻滞。

正如《圣济总录·胸痹门》所言:“胸痹短气者,由脏腑虚弱,阴阳不和,风冷邪气,攻注胸中。

其脉太过与不及,阳微阴弦,即胸痹而痛。

所以然者,极虚故也。

”二、辨证施治1阳脱证多见于老年人突然心肌梗死,心功能衰竭或逐渐心衰之危症。

症见心绞痛不止,胸闷气短,甚至倚息不得卧,大汗出,四肢厥冷,语言无力,甚至神智、视力不清,脉沉细欲绝。

本证为心脏阳气衰竭,血行失畅,血瘀气闭,气血难以温煦四肢,乃阴阳离绝之证。

急以峻补阳气,并加活血通脉,促使气通血活为先务,可急用王清任《医林改错》之“急救回阳汤”。

药用人参、干姜、白术、桃仁、红花、甘草,重用制附子。

附子要先煎2~3小时,后加入余药,水煎取汁频服。

2气阴两虚证本证临床多见。

症见心胸隐痛,时作时休,心悸气短,动则益甚,伴倦怠无力,声息低微,面色白,易汗出,舌质绛红,舌体胖而边有齿痕,苔薄白,脉虚细缓或结代。

证属心气不足,阴血亏耗,血行瘀滞,治以益气养阴,活血通脉。

宜生脉饮合丹参饮为主方,加茯神、远志、酸枣仁、节菖蒲。

气虚较甚,损及心阳者,可酌加黄芪、桂枝、薤白、延胡索、檀香以通阳宽胸,理气活血;阴虚偏重者,可选加龙齿、枸杞子、黄精、山茱萸、元参、女贞子、旱莲草等。

3气虚血瘀证胸痛多为持续隐痛,兼短暂刺痛,部位固定,每因劳累而诱发或加重,伴心悸、气短、胸中窒闷、善太息,以深吸气为快,头晕目眩,面色无华,舌质淡,舌体胖大或有瘀斑,脉涩或沉细或结代。

国医大师李振华治“口苦”的方子,改善口苦、体胖、爱生气今天这篇文字,我想跟你聊聊,中医如何调治口苦这个事儿。

先把方子放在前边:组成:牡丹皮,山栀子,当归,白芍药,白术,茯苓,香附,郁金,青皮,柴胡,莪术,山楂,鸡内金,枳壳,丹参,菊花,甘草。

在分享这个方子之前,我想跟你们分享一个故事。

故事的主人公,是一个女性,年38岁。

她什么毛病呢?就是从大概5年前开始吧,反复出现口苦症状,而且口中黏腻。

右侧肋部位不舒服,似乎有些胀闷。

这个现象,在心情不愉快的时候会加重。

但要命的是,她的心情,总是不愉快。

终于,在38岁这一年,她的问题加重了。

口苦口黏比往常严重了不说,而且下肢和颜面似乎出现浮肿,胁肋部位胀满不适,四肢沉重、食欲下降。

这个人以为自己是不是得了什么不好的病。

她到医院检查,发现仅仅是脂肪肝而已。

怎么办?她想治疗,不再受这份罪了。

后来,经人介绍,她来到了中医名家李振华老师的诊室。

李师,是我非常推崇的一位中医大家,2009年被评为我国首届国医大师。

刻诊,见患者舌质红,舌苔黄腻,舌体胖大,脉象弦细。

李师寻思片刻,写了开头我们说的那张配伍。

结果,14剂用完之后,患者口苦现象大大好转,浮肿消失,心烦之感大减,但是双眼感觉有些视物模糊。

于是,李师遵原方,加入木贼,增加栀子。

14剂,每日一剂。

到最后,患者诸症悉平,基本上没有任何不适了。

这是怎么一回事呢?我想跟你仔细探讨一下。

其实,口苦这个事儿,经常看我文章的人都该知道了,它和肝有密切关系。

因为古人认为,口苦,主要原因就是胆汁之气上溢口腔。

那胆气为啥会往上走,而不是往下走呢?因为肝气失常。

肝气不调,则胆气不畅上逆,所以造成口苦。

在这个情况下,就得调理肝。

因此,中医在治疗口苦的时候,往往会想到清肝火、疏肝气之类的方法。

就这个女患者而言,显然,她的问题也出在肝上。

早年感情经历的不顺畅,令她长期抑郁满怀。

肝郁日久,胆气上逆,出现口苦。

她脉弦,说明肝郁,舌红,苔黄,说明有肝郁化火之象。

⾸届国医⼤师李振华脾胃系列病症——胃痛诊治验⽅及病案胃痛王某,男,52岁,⼲部,2005年3⽉21⽇初诊主诉:间断性胃脘痛10余年。

病史:患者⾃述于10年前因饮⾷不节,过⾷⽣冷、油腻之品致胃脘隐痛,虽长期服⽤多种中西药物进⾏治疗,但病情仍时轻时重,反复发作。

且每因饮⾷不调或情志不遂⽽使病症加重。

2005年1⽉因情志不畅加之饮酒病情加重,经洛阳市某医院胃镜、胃黏膜组织活检诊断为浅表——萎缩性胃炎。

来诊时症见胃脘疼痛连及两胁,腹胀,⾷后胀甚,暖⽓频作,少⾷,⽇进⾷半⽄(250g)许,⼤便溏薄 ,每⽇1-2次,⾝倦乏⼒。

望之⾯⾊萎黄,呈慢性病容,形体消瘦。

按压上腹部感轻微疼痛。

⾆质淡、体胖⼤、苔⽩腻,脉弦滑。

中医诊断:胃痛(脾虚肝郁)。

西医诊断:慢性萎缩性胃炎。

治法:健脾益⽓,疏肝和胃。

⽅药:⾹砂六君⼦汤加减。

党参10g,⽩术10g,茯苓15g,陈⽪10g,半夏10g,⽊⾹6g,砂仁8g、厚朴10g,枳壳10g,郁⾦10g,元胡10g,乌药10g,焦三仙各12g,⽢草3g,⽣姜3⽚⼤枣3枚。

15剂,⽔煎服,每⽇1剂。

医嘱:忌⾷⾟辣、⽣冷、油腻之品,调畅情志,勿劳累过度。

⼆诊:2005年4⽉7⽇。

药后胃脘疼痛连及两胁,腹胀、⾷后胀甚、嗳⽓频作等症减轻,纳⾷较前增加,⽇进⾷7两(350g)左右,⾃感⾝体较前有⼒,但仍⼤便溏薄,每⽇⾏1-2次。

⾆质淡、体胖⼤、苔⽩稍腻,脉弦。

⼆诊辨证论治:药后胃脘胀痛等症⼤减,纳⾷、体⼒较前好转,为脾胃之⽓渐复、肝⽓趋于条达之象;仍见⼤便溏薄,为脾胃虚弱⽇久,⾮短时可使运化之职恢复正常,原⽅加炒薏苡仁30g,以健脾祛湿,分清泌浊。

25剂,⽔煎服。

三诊:205年5⽉8⽇。

诸症消失,精神、体⼒、纳⾷、⼤便均正常,⾯⾊趋于红润,体重较前增加2kg。

但每遇情绪不畅或进⾷⽣冷之品,感胃中胀闷不适,⾆质淡红、体胖⼤、苔薄⽩,脉沉细。

三诊辨证论治:脾胃运化功能继续恢复,⼟不壅则⽊不郁,肝脾协调,纳化渐正常,故诸症消失,病情好转。

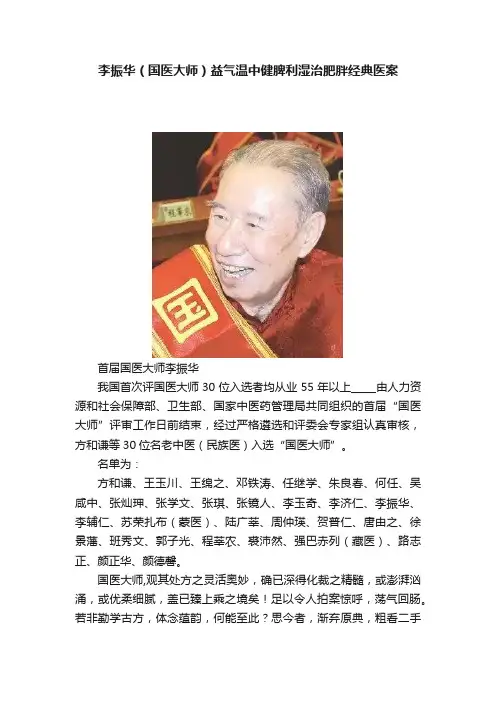

李振华(国医大师)益气温中健脾利湿治肥胖经典医案首届国医大师李振华我国首次评国医大师30位入选者均从业55年以上_____由人力资源和社会保障部、卫生部、国家中医药管理局共同组织的首届“国医大师”评审工作日前结束,经过严格遴选和评委会专家组认真审核,方和谦等30位名老中医(民族医)入选“国医大师”。

名单为:方和谦、王玉川、王绵之、邓铁涛、任继学、朱良春、何任、吴咸中、张灿玾、张学文、张琪、张镜人、李玉奇、李济仁、李振华、李辅仁、苏荣扎布(蒙医)、陆广莘、周仲瑛、贺普仁、唐由之、徐景藩、班秀文、郭子光、程莘农、裘沛然、强巴赤列(藏医)、路志正、颜正华、颜德馨。

国医大师,观其处方之灵活奥妙,确已深得化裁之精髓,或澎湃汹涌,或优柔细腻,盖已臻上乘之境矣!足以令人拍案惊呼,荡气回肠。

若非勤学古方,体念蕴韵,何能至此?思今者,渐弃原典,粗看二手三手资料,虽曰开卷有益,然弃三千年代代菁华,不亦舍本逐末乎!乃披露当今大师秘方公诸同道,以共勉之。

李振华,男,汉族,1924年11月出生,河南中医学院主任医师、教授,1943年3月起从事中医临床工作,为全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师。

他从医60余年,从教50余载,是全国著名中医学家、中医教育家。

曾任七届全国人大代表、中华中医药学会常务理事,1990年被人事部、卫生部和中医药管理局确定为首批全国名老中医药专家,2009年被人力资源和社会保障部、卫生部评选为全国首届国医大师。

李振华:中医妙招助你告别肥胖病导读:说肥胖是会呼吸的痛,还真是不假。

出门遛个弯儿,气喘吁吁;购物逛商场,看着橱窗漂亮的衣裳,内心全是伤;浑身的脂肪,燃烧不完的能量。

这让很多“胖纸”甚是感伤,如何告别肥胖,享“瘦”生活?国医大师李振华有独门妙方!肥胖病是指体重超过标准体重20%以上,并多伴有头晕乏力,体倦懒动,或行动不便,动则气短喘促,汗出心悸等症状的病证。

在现代社会中,由于人们饮食结构的变化和生活方式的变化,肥胖病有明显增加趋势,而成为一种常见疾病。

首届国医大师李振华脾胃系列病症——胃痞诊治验方及医案展开全文医易同源中医药研究院(二) 胃痞王某,女,77岁,干部,2005年6月18日初诊。

主诉:胃不适感已6年。

病史:1999年夏季因工作繁忙,饮食不规律,始感胃部胀满不适,食欲下降,食量减少,当时未予重视。

次年病情有加重趋势,乃自购“胃必治”“健胃消食片”等药服用约2个月,病有好转。

停服后病情时轻时重,影响活动及生活。

2002年9月,经市级医院诊治确诊为慢性浅表性胃炎,按常规治疗,病情无明显改善。

2004年4月底,省人民医院用电子胃镜检查提示慢性萎缩性胃炎,口服胶体次枸橼酸铋、阿莫西林、胃蛋白酶,病情有所好转。

依照医嘱停服后月余,病情再次加重,继服上药效果不显。

2005年9月再次复查胃镜,提示慢性萎缩性胃炎。

现胃脘痞满怕凉、不能进凉食,纳差,不思饮食,周身乏力,大便干结、劳累、心情不舒或饮食稍有不慎则病症加重。

望之面色少华,神情倦怠,舌质淡、体稍胖大,舌边有齿痕,舌苔稍白腻;脉沉细弦。

中医诊断:胃痞(肝郁脾虚,胃失和降,中阳不振)。

西医诊断:慢性萎缩性胃炎。

治法:疏肝理气,健脾温中,通降和胃。

方药:香砂温中汤加味。

白术10g,茯苓12g,陈皮10g,旱半夏10g,香附10g,木香6g,厚朴10g,乌药10g,积壳10g,沉香3g,郁金10g,刘寄奴15g,桂枝5g,白芍10g,西茴10g,砂仁6g 焦,三仙各12g,甘草3g。

20剂,水煎服。

医嘱:保持情志舒畅,饮食及生活规律,忌食油腻辛辣,勿过劳。

二诊:2005年7月5日。

大便每日1次、质软排便通畅、胃脘胀满及食欲好转,口干。

舌质淡、体稍胖大,舌边有齿痕、苔稍黄腻,脉沉细弦。

二诊辨证论治:排便通畅,胃脘胀满及食欲好转,脾胃有健运之象、积滞渐化,大肠传导之职复常,口干、苔稍黄表明方药稍嫌温燥,上方加知母明12g,滋阴润燥,以防阴伤;萝卜籽15g下气宽中,加强消痞除胀之力。

三诊:2005年8月9日胃脘胀满感、口干消失,食欲增强。

『名医经验』李振华用药配伍经验国医大师李振华为河南中医学院主任医师、教授,全国首批老中医药专家学术经验继承工作指导老师、中医教育家。

专著有《中医对流行性脑脊髓膜炎的治疗》、《常见病辨证治疗》、《中国传统脾胃病学》、《中医内科学》、《中国百年百名中医临床家·李振华》、《国医大师李振华》等。

从医60余年,从教50余载,学验俱丰,擅长治疗急性热病、脾胃病及疑难杂病。

笔者通过学习李教授有关著作,现将其用药配伍经验总结如下。

卫气营血辨证治流脑温病的基本病理是“损阴伤正”。

李振华教授提出治疗应注意清热解毒,保持津液,他用这一方法指导治疗流行性脑炎、乙脑等热病,取得了良好疗效。

流脑属于温病中的春温病,发病开始类似伤风感冒,患者会突然发热,头痛,咳嗽,多伴有呕吐,咽干咽痛,皮肤黏膜多有出血点(皮疹),重者出现项强,甚至抽搐、昏迷等危急症状。

上世纪五十年代豫西发生较严重的流脑时,采用卫气营血辨证,以辛凉透表、清热解毒、息风通络、凉开透窍、保存津液为治疗总则:卫分证可见发热,头痛,咽干,口渴,咳嗽,恶心呕吐,恶风或不恶风,精神不振,皮肤多伴有出血点,轻度项强,舌尖红、苔薄白或微黄,脉浮数;治宜辛凉透邪,散热解毒,方用银翘散加减(连翘、银花、公英、葛根、桔梗、杏仁、荆芥穗、薄荷、牛蒡子、淡豆豉、菊花、竹茹、甘草)。

气分证可见高热持续不退,不恶风,自汗出,呼吸气促,咽痛,口渴,头痛,呕吐加重,面色发红,项强,嗜睡,舌质红,舌苔黄,脉洪大;治宜清解里热,解毒存津,方用白虎汤加味(生石膏、知母、连翘、银花、葛根、菊花、竹茹、牛蒡子、天花粉、陈皮、甘草)。

营血证可见高热不退,项强,抽搐,神昏,谵语,甚则深度昏迷,口唇干燥,皮肤皮疹明显而色暗,舌质绛苔黄缺津,脉数;治宜凉血解毒,息风透窍,方用清瘟败毒饮加减(犀角或水牛角代、丹皮、赤芍、玄参、知母、生石膏、黄连、栀子、黄芩、葛根、连翘、全蝎、地龙、僵蚕、甘草),配服安宫牛黄丸。

李振华教授健脾温肾法治疗溃疡性结肠炎经验

华荣;罗湛滨;李郑生

【期刊名称】《河南中医》

【年(卷),期】2006(26)8

【总页数】2页(P17-18)

【关键词】溃疡性结肠炎;泄泻;健脾温肾法

【作者】华荣;罗湛滨;李郑生

【作者单位】广东省中医院;河南中医学院第三附属医院

【正文语种】中文

【中图分类】R249.856.34

【相关文献】

1.李炯弘健脾温肾法治疗结直肠癌的经验总结 [J], 万伟萍;李炯弘

2.马玉宝教授运用健脾温肾化湿法治疗慢性肠炎经验 [J], 孙红涛;马艳;杨锦亮;马玉宝;罗玉雪;李浩

3.韩捷教授运用健脾温肾法治疗老年性溃疡性结肠炎经验总结 [J], 牛锦锦;袁媛;韩捷

4.论温肾健脾法在溃疡性结肠炎治疗及抗复发中的应用 [J], 王延秋;杜晓泉

5.李振华教授温中健脾除湿通络治疗顽痹经验 [J], 郭会卿;李沛;李郑生

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

国医大师李振华教授治疗脾胃病的香砂温中汤

国医大师李振华教授治疗脾胃病的香砂温中汤:党参12克 白朮

10克 茯苓15克 陈皮10克 半夏10克 木香6克 砂仁8克 厚

朴10克 干姜10克 川芎10克 丁香5克 炙甘草3克。日一剂,

水煎,早晚两服。

主治:浅表性胃炎、萎缩性胃炎、返流性胃炎、十二指肠球炎等

病。症见胃脘隐痛、喜暖喜按、遇冷加重、腹胀纳差、暧气泛吐清水、

大便溏薄、倦怠乏力、神疲懒言、畏寒肢冷、形体消瘦、舌质淡、舌

体胖大、苔薄白、脉沉细无力等,中医辨证属于脾胃气虚、阳虚者。

加减:

(1)兼肝郁甚者,加香附10克、乌药10克。

(2)兼血瘀,加丹参15克、元胡10克。

(3)湿盛泄泻者,加薏仁30克、泽泻10克、桂枝5克。

(4)湿阻呕恶者,加苍朮10克、藿香15克。

(5)食滞不化者,加焦山楂、神曲、麦芽各12克。

(6)阳虚甚者,加制附子10克。

(7)气虚甚者,加黄耆15~30克。

国医大师李振华:腹泻(拉肚子)验方岐黄国医在国学中具有举足轻重、至关重要的地位,乃国学密不可分的一部分。

在悠悠历史长河中凝聚了华夏儿女的智慧,在上下五千年的进程中立下了汗马功劳,为各个时代历史进程中保驾护航,抵御和战胜灾害,才使得华夏民族繁衍昌盛至今。

在这漫长的历史洪流中也积累且沉淀了大量的医学文明而成为一颗璀璨的明珠。

每天分享岐黄国医国术,为其传承发扬光大,更好的造福人类。

李振华,全国著名中医学家、中医教育家。

曾任七届全国人大代表、中华中医药学会常务理事,1990年被人事部、卫生部和中医药管理局确定为首批全国名老中医药专家,2009年被人力资源和社会保障部、卫生部评选为全国首届国医大师。

李振华1924年出生于河南省西部的洛宁县。

这里是“河洛文化”的发源地,悠久的文化积淀孕育出不少名贤名医。

他父亲李景唐为豫西名医,善治外感热病和内伤杂病。

李振华闻着药香味长大,他边读私塾边在父亲的“广济堂”帮父抓药,父亲的高尚医德和精湛医术,让他钦佩并铭刻于心。

1940年豫西大旱,饿殍遍野,霍乱流行。

正在读高中的李振华,遵从父命辍学回家学医。

父亲教导李振华要“真善为本,济世成德”,并在每日诊余,尤其晚间对他有计划地讲授中医经典,医文并重。

《内经》、《伤寒论》、《金匮要略》以及叶天士、吴鞠通等温病学诸家著作的系统学习,让他打下了扎实的中医基本功。

李振华说:“这段学习对我一生至关重要,后来我又通过学习哲学,特别是唯物辩证法,对中医经典有了更深入的理解,为以后的医、教、研工作奠定了基础。

”经验方1【组成】党参12g,白术10g,茯苓20g,泽泻12g,桂枝6g,厚朴10g,砂仁8g,薏苡仁30g,煨肉豆蔻10g,诃子肉12g,生姜3片,大枣5枚,炙甘草6g。

【功效】温中健脾,理气和胃。

【主治】慢性泄泻,属脾胃虚弱者。

症见泄泻、完谷不化,面色萎黄,形体消瘦,神倦乏力,腹胀纳差,舌体胖大、边有齿痕,舌质淡,苔白腻,脉濡缓。

国医大师李振华:口腔溃疡,不过是一团湿热!一张方子,送给大家健康达人今天这篇文说,我想跟你聊聊口腔溃疡。

有人曾经抱怨说,口腔溃疡这玩意儿,烦人,不爱好!我说,是啊,是不爱好。

为什么呢?因为口腔溃疡虽然发生在口腔里头,但是代表的却是身体里头的阴阳失衡。

你想想,身体内环境的偏颇一旦形成,能那么容易就改善吗?肯定是不容易啊。

来,我给你举个例子吧。

故事的主人公,是我非常推崇的中医老前辈,我国首届国医大师称号获得者,李振华大师。

有这么一次,李师碰上一个患者,年40岁,男性。

什么毛病呢?就是口腔溃疡。

其实他小半辈子以来,总爱口腔溃疡。

最近这一个月,情况加重。

这一块似乎刚刚见好,另一块马上出现。

他曾经到很多诊所去看过,中医、西医的办法都用了,不好使。

怎么才能把这个口腔溃疡彻底治好,不再犯病呢?在别人引荐之下,他求治李师。

刻诊,见患者口腔里头,确有三块黄豆大小的溃疡点,疼痛剧烈,溃疡面呈黄色,周围红肿明显。

仔细询问,这次连续发作,最初是因为有一次和朋友吃饭,吃的东西可能过于辛辣了,才导致这样的。

疼不说,患者浑身还觉得瘙痒。

整个人没有胃口,吃东西之后就觉得腹胀,睡眠不好,大便溏稀。

看舌脉,发现舌体胖大,舌边尖红,苔黄腻,脉弦滑。

这患者对李师说,我这口腔溃疡40年了,您要是给我治好了,我下半辈子给你当干儿子,你让我干啥我就干啥。

李师却笑答:“我可不用你当干儿子。

你答应我一件事儿就行,这就是以后戒掉辛辣饮食,务必吃得清淡。

只有这样,我才能有办法救你”。

患者应允。

李师提笔开了一个配伍。

方见——白术10克,茯苓15克,炒薏苡仁30克,泽泻15克,木香6克,半夏10克,陈皮10克,白豆蔻10克,厚朴10克,枳壳10克,郁金10克,乌药10克,桔梗10克,炒黄芩10克,地肤子12克,甘草3克,生姜10克。

水煎服,每日一剂,一共是15剂。

患者一看,眉头皱起来了:“我一个小小口腔溃疡,怎么得吃这么多药啊”?李师答:你从前用药简单,病好了吗?口腔溃疡看着小,实际上是大事儿。