第十三章 国民政府抗战时期的财政 中国财政史

- 格式:ppt

- 大小:131.00 KB

- 文档页数:47

解析国民政府时期财政体制改革摘要:本文首先介绍了国民政府时期财政改革的历史背景和现实目的,然后详细介绍了国民政府财政改革在行政、财政及税务方面的一系列措施,最后指出国民政府的财政改革虽然具有一定的积极意义,但由于其真实目的是为了增加国库收入,巩固国民党政权,所以对当时社会经济的社会生活产生了负面影响。

关键词:国民政府;财政体制;改革国民政府时期处于我国由封建统治向近代化转型的重要时期,在这段时期我国开始受西方资本主义的影响,逐渐摆脱传统的封建思想,实现社会发展的近代化。

我国现行的财政管理体系也深受国民政府时期财政管理体系的影响。

所以研究这一时期的财政改革,不仅有利于进一步了解我国财政模式的转变,而且为我国未来的财政改革方向带来一定的借鉴意义。

1 国民政府时期财政体制改革的背景1.1 国民政府时期财政体制改革的历史背景国民政府处于半殖民地半封建社会阶段,要研究其财政变革,应该了解其所处的特殊历史时期。

在政治上,一方面是国内局势紧张,国民政府采取反共态度,同时国民党内部军阀混战。

另一方面,日本帝国主义对中国的侵略不断加剧,尚未形成民族统一战线,民族危机严重。

在经济方面,国家垄断资本主义和外国基本主义迅速膨胀,同时民族资本主义取得了一定的发展。

然而随着国家资本主义的发展,农业生产力受到打击,农村经济日益衰落。

在财政方面,孙中山建立的民国政府一方面整顿农田赋税,革除一系列工商恶税,采取国家信用政策和战时财政政策。

1.2 国民政府时期财政体制改革的现实目的和意义国民政府进行财政改革的主要目的是为了加强中央对地方的财政控制,增加国库收入,实现国家垄断资本主义,从而巩固国民党对国家的统治地位。

由于国民政府的财政改革符合当时资本主义的发展,所以在一定程度上促进了社会经济的发展,同时,国民政府的改革引进了西方先进的财政管理制度,促进了国家财政体系的有序化运行,加快了我国财政制度的近代化步伐,对我国近代以来财政制度的建设有重要意义。

我国古代的政府财政历史研究论⽂2019-09-24第⼀阶段是20年代⾄40年代末即1949年10⽉中华⼈民共和国成⽴之前。

从20世纪20年代起,中国传统史学开始向近代史学转变,这种学术演变的时代特征在财政史领域同样有鲜明反映,即不少学者在继承发扬传统史学⽅法,注重传世⽂献的考据,辨析制度条⽂内容的同时,有意识地借助近代西⽅的经济学和财政学的理论,对中国财政史(包括古代财政史)做出⼀些不同于《汉书·⾷货志》、《通典》、《⽂献通考》等传统典志的编纂、阐释和评论,撰写了⼀些通史体裁或断代体裁的财政史论著,如胡钧《中国财政史讲义》(商务印书馆,1920年)、徐式庄《中国财政史略》(商务印书馆,1926年)、常乃德《中国财政制度史》(上海世界书局,1930年)、刘秉麟《中国财政⼩史》(商务印书馆,1933年)、杨志濂《中国财政史辑要》⼗册(⽆锡⼤公图书馆,1936年)、鞠清远《唐代财政史》(商务印书馆,1940年)、刘不同《中国财政史》(⼤东书局,1948年)等。

同时,专题研究和理财⼈物研究也取得不少成果,特别是⽥赋史。

抗⽇战争爆发前后,国民政府出于财政体制改⾰以及战时经济的需要,进⾏⽥赋整理、⽥赋征实和其他财政制度的变⾰,因此有些学者本着为现实提供历史借鉴的意图,对长期成为古代财政收⼊⽀柱的⽥赋制度予以较多关注,如万国⿍《中国⽥赋史》(正中书局,1933年)、刘道元《两宋⽥赋制度》(上海⼤学⽂学院,1933年)、徐⼠圭《中国⽥赋史略》(商务印书馆,1935年)、陈登原《中国⽥赋史》(商务印书馆,1936年)、吴兆莘《中国税制史》(商务印书馆,1937年)等,尽管内容有详略,识见有深浅,均属有⼀定影响的专著。

程滨遗等编纂的《⽥赋会要》第⼆篇《⽥赋史》上册和马⼤英等编纂的《⽥赋会要》第三篇《⽥赋史》下册(正中书局,1934年),是⼀套按编纂者的观点“铺叙史实,推究因果”的资料性著作,上⾃夏商周,下及清末民国初,“就历代⽥赋沿⾰,为系统叙述,并作史料整理为主。

中国财税史知到章节测试答案智慧树2023年最新中南财经政法大学第一章测试1.决定财政制度的因素不包括参考答案:领导人素质2.财政史研究的内容包括参考答案:其他都是3.财政史的研究对象包括参考答案:其他都是4.熊彼特将西方国家财政发展的历史分为贡赋财政、赋税财政、国家财政和公共财政四个阶段,其划分依据的是参考答案:政府取得财政收入的依据,或者称为财政融资方式5.以财政分配对象的表现形态为标准,不属于财政收入形式的有参考答案:国家财政6.财政史的内容不能拘泥于货币关系。

参考答案:对7.“财政”一词在中国随着夏王朝的建立而同时出现。

参考答案:错8.专业史学与专业知识是相辅相成的关系。

参考答案:对9.财政史的研究对象与财政学史的研究对象相同。

参考答案:错10.财政史是财政学的“流”。

参考答案:错第二章测试1.由于劳动生产率低下,夏代田赋的征收采用了参考答案:定额税制的贡法2.先秦时期的财政制度建立的经济基础是参考答案:井田制3.井田制盛行于参考答案:西周4.“分田赋兵”“分田制禄”反映的是参考答案:普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣5.夏商西周时期,王与地方诸侯国之间的关系是参考答案:相对松散的地方分权型6.夏商周三代的土地制度,从宏观上讲是土地王有制。

对7.受生产力发展水平的限制,先秦时期主要采取量入为出的财政原则。

参考答案:对8.大约公元前5000年前后,农业剩余产品一出现,财政就产生了。

参考答案:错9.中国财政产生于夏禹统治时期。

参考答案:对10.夏商西周时期的财政收入具有租的性质,一旦土地私有制形成,租税将发生分离。

参考答案:对第三章测试1.中国历史上最早的具有税的形态的农业税是初税亩2.春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广产生了深远的社会影响,这些影响不包括参考答案:强化了周王室的统治3.春秋时期各诸侯国竞相进行财税改革的根本原因是参考答案:铁器、牛耕的使用推动了生产力发展4.商鞅变法中“改革帝王之制,除井田,民得买卖”措施的最重要意义是参考答案:从法律上确立了土地私有制5.春秋战国时期,各诸侯国的改革产生的后果不包括参考答案:进一步巩固了井田制6.商君书模式实质上是一种重农抑商思想的体现。

抗日战争时期国统区财政金融政策研究摘要:抗日战争时期国统区的财政金融政策对推动民族统一战线建设、实现抗战胜利发挥了重要作用,做出了重要贡献,但也烙上了国民党政治腐败的印痕。

正确评价抗战时期国统区财政金融政策,对我们以史为鉴进一步完善和发展中国特色社会主义市场经济条件下的财政金融政策体系具有重要意义。

本文对抗战时期国统区的主要财政金融政策进行了剖析,对其历史意义进行了深入的分析,并从政治经济学的角度对其形成进行了反思。

关键词:抗战时期;国统区;财政金融政策一、国统区的主要财政金融政策1田赋收归中央,现金改征实物1941年,国民党五届八中全会通过了“为了适应战时需要拟将各省田赋暂归中央接管,以便统筹而资整理”的决议,将原属各省的田赋收归中央接管,并将征收现金改为征收实物——粮食。

1941年下半年起行政院规定:“各省田赋战时一律征收实物。

”以“田赋正副总额每元折征稻谷二市斗为标准。

”且折征实物数量不断增长,1941年1元法币为稻谷2斗,1942年提高为4斗。

1942年将征购办法统一定为随赋征购,以田赋数额多少和比例征购。

据记载,从1941年至1945年,南京政府共获得粮食24亿石,平均每年在6000万石上下。

2大量发行纸币抗战爆发后,南京政府筹措抗战军费的一个重要手段就是增加货币发行量。

十年内战时期,南京政府的军费开支约占年财政收入的30~40%,抗战时期上升为60~70%,财政赤字年年增长,1937年下半年,赤字5亿元法币,1940年为40亿,1941年90亿,1942年高达198亿。

1939年元月,国民党五届五中全会确定了“军费所需收买物资仍以法币”的原则,于是通货膨胀政策得以大力推行。

1941年12月太平洋战争爆发后,国统区经济情况日趋恶化,法币发行权由中央、中国、交通三银行发行改为由中央银行独家垄断发行。

抗战前共发行1449亿元法币,抗战不到一年即增加了28亿元,1939年底为30亿元,1940年底增至60亿元,1945年底达到10030多亿元。

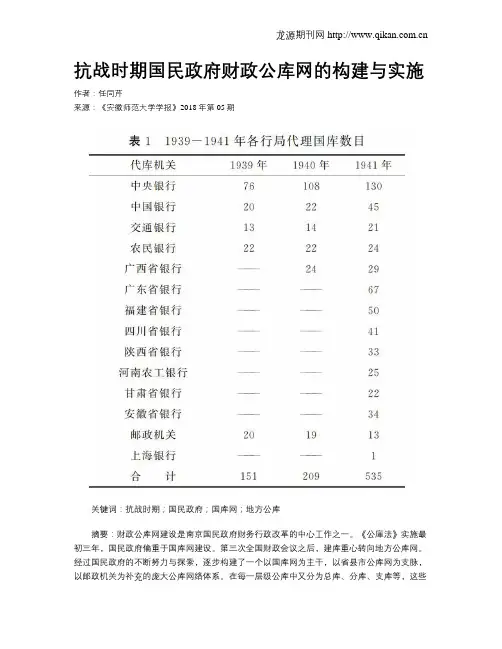

抗战时期国民政府财政公库网的构建与实施作者:任同芹来源:《安徽师范大学学报》2018年第05期关键词:抗战时期;国民政府;国库网;地方公库摘要:财政公库网建设是南京国民政府财务行政改革的中心工作之一。

《公庫法》实施最初三年,国民政府偏重于国库网建设。

第三次全国财政会议之后,建库重心转向地方公库网。

经过国民政府的不断努力与探索,逐步构建了一个以国库网为主干,以省县市公库网为支脉,以邮政机关为补充的庞大公库网络体系。

在每一层级公库中又分为总库、分库、支库等,这些公库犹如毛细血管遍布全国各隅,对国民政府实现统收统支、刷新财务行政、支持抗战等具有积极作用。

但是在公库网建设过程中,仍存在库款流失严重、手续繁琐、代库行局之间矛盾不断等问题,这在一定程度影响库政的推行。

南京国民政府成立之后,为谋求财权集中统一、加强财政收支管理、改善财政秩序,进行了一系列财务行政改革,尤其是加强公库网建设。

抗战爆发后,国民政府正式颁布《公库法》,不仅在制度层面对公库体系进行理性建构,同时采取诸多措施促进公库组织的网状建设与协同管理。

对于公库制度和公库网建设也引起了当时一些财政官员与财政学者的关注,他们多从公库制度的沿革、公库类别、库政推行概况、公库运行程序及实施成效等进行论述。

近年来,学界研究热点主要集中对我国当前中央国库及地方国库的集中收付制度等进行研究,而对国民政府时期的公库建设研究则相对薄弱。

本文拟通过对抗战时期国民政府公库网的构建路径及实施效果进行分析,进而揭示国民政府在实现财务收支统一,改善财政管理秩序,革新财务行政等方面的得与失。

一、公库制度的建立及其存在问题南京国民政府成立后,财政失序的局面并无多大改观。

为谋求财政统一,国民政府于1928年7月召开第一次全国财政会议,会上财政部提出《统一财政收支案》,其中重点阐述了统一财政的重要意义以及寻求财政统一的路径,即统一全国金库是关键。

同年,在国民政府的扶持下,中央银行成立,并被赋予代理国库的特权。

从中华民国成立到抗战时期地方财政的演变

王理想

【期刊名称】《新西部:下旬·理论》

【年(卷),期】2013(000)003

【摘要】本文介绍了我国地方财政的由来,分析了从中华民国临时政府成立至蒋介石南京定都、第一次全国财政会议到第三次全国财政会议、抗战时期等三个时期地方财政的演进。

总的来说,这一时期的地方财政制度不完备,苛捐杂税沉重,中央和地方的财政关系不顺,形成了财政割据的局面,阻碍了省际经济的发展。

【总页数】2页(P84-85)

【作者】王理想

【作者单位】安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠233030

【正文语种】中文

【中图分类】F812.7

【相关文献】

1.从中华民国成立到抗战时期地方财政的演变

2.从《剪辫令》看中华民国成立后国民的国家认同

3.论华北伪中华民国临时政府成立与组成

4.论华北伪中华民国临时政府成立与组成

5.抗战时期伪武汉特别市政府的成立及演变

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

评抗日战争时期国民政府的财政政策

徐旭阳

【期刊名称】《湖北师范学院学报:哲学社会科学版》

【年(卷),期】1994(000)002

【摘要】第二次世界大战是一场真正的总体战.交战双方在政治、经济、军事、外交、民心诸方面激烈地角斗着。

而尤以经济上的抗衡最为至关重要。

当时的中国是个穷困落后的弱国,如何支撑反抗日本帝国主义入侵的抗战,更是一大难题。

史家对中共领导的抗日根据地的经济政策和经济状况的论述甚多,而对疆域辽阔的国民党统治区的有关问题却语焉未详。

我们特对抗日战争期间国民政府的财政政策及其实施后果略作分析,以期对全面研究中国的抗日战争有所裨益。

【总页数】7页(P55-61)

【作者】徐旭阳

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K265

【相关文献】

1.抗日战争时期国民政府和边区政府货币政策比较研究 [J], 姬雄华;殷丹丹

2.珍贵的史料客观的记述——评《中国抗日战争时期物价史》及《中国抗日战争时期物价史料汇编》 [J], 王云川;江源远

3.抗日战争时期国民政府和边区政府货币政策比较研究 [J], 姬雄华;殷丹丹

4.抗日战争时期国民政府对入关东北学生的教育救济 [J], 余子侠;王海凤

5.抗日战争时期重庆的疫病与国民政府的应对 [J], 李全权

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。