补阳还五汤 方解

- 格式:pptx

- 大小:667.21 KB

- 文档页数:14

叶品良教授运用加味补阳还五汤治疗痛风经验痛风是一种因尿酸代谢紊乱导致的疾病,其主要症状是关节炎伴有剧烈的疼痛和关节肿胀。

传统中医认为,痛风是由于肾阳不足,寒湿内蕴,导致经络堵塞而引起的。

叶品良教授根据中医理论,总结出加味补阳还五汤作为治疗痛风的中药方剂。

加味补阳还五汤的组方包括以下药物:补骨脂、金银花、毛蕊花、秦艽、茜草,每味药物的用量和配伍都有严格的要求。

这个方剂的主要作用是补肾阳,祛风湿,通经络。

它可以促进尿酸的排泄,改善肾功能,增强体内阳气的活力,从而减轻疼痛和肿胀的症状。

叶品良教授在临床实践中发现,加味补阳还五汤对痛风患者的疗效非常好。

他曾经治疗过一位中年男性,他的痛风发作频繁,每次都伴有剧烈的疼痛和关节肿胀。

在应用加味补阳还五汤治疗后,患者的症状明显改善,疼痛和肿胀的程度明显减轻。

经过一段时间的治疗,患者的痛风基本得到了控制,再发作的频率也大大降低。

加味补阳还五汤的优点是安全有效,对于痛风的治疗具有独特的作用。

与西药治疗相比,中药治疗具有疗效持久、副作用小和不易产生耐药性等优点。

叶品良教授在治疗痛风的过程中,还结合针灸和推拿疗法,进一步促进了患者的康复。

加味补阳还五汤作为中药方剂,仍然需要在医生的指导下使用。

每个人的体质和病情不同,需要根据具体情况进行个性化的调配和用药。

叶品良教授强调,治疗痛风不仅仅是缓解疼痛,更重要的是平衡身体的阴阳平衡,调整体内的湿气和阳气,才能达到治疗痛风的效果。

叶品良教授利用加味补阳还五汤治疗痛风的经验是一种基于中医理论的有效治疗方法。

这种治疗方法安全有效,可以缓解疼痛和肿胀的症状,提高患者的生活质量。

为了达到更好的治疗效果,患者仍然需要在医生的指导下进行治疗,并注意个人生活习惯的调整和养生保健。

中风要用补阳还五汤方源:清代王清任【医林改错·卷下·瘫痿论】。

王清任认为:人体的阳气,原本左右各五成。

一个人失去五成元气后,就会患半身不遂。

这个方子,重用黄芪,能使亏空的五成元气恢复回来。

元气又叫阳气,所以叫“补阳还五汤”。

组成:黄芪生,四两【120克】;当归尾二钱【6克】;赤芍一钱半【5克】;地龙一钱【3克】;川芎一钱【3克】;红花一钱【3克】;桃仁一钱【3克】。

用法:水煎服。

功效:补气活血通络。

主治:中风及中风后遗症。

半身不遂,口眼歪斜,语言蹇涩,口角流涎,小便频数或遗尿不禁,舌黯淡,苔白,脉缓。

方解:君药---生黄芪:重用,大补脾胃之元气,使气旺血行,瘀去络通。

臣药---当归尾:长于活血,兼能养血,因而有化瘀而不伤血之妙。

佐药---赤芍,川芎,桃仁,红花:助当归尾活血祛瘀;地龙:通经活络。

配伍特点---大量补气药与少量活血药相配,气旺则血行,活血而又不伤正,共奏补气活血通络之功。

本方所治证候,半身不遂,系由气虚血瘀所致。

半身不遂中医辩证为中风。

肝主风又主藏血,喜畅达而行疏泄,“邪之所凑,其气必虚”,气为血之帅,本证中风半身不遂,一属元气不足则邪气中之,二属肝血瘀滞经络不畅,气虚血瘀发为半身不遂。

治宜补气活血为法。

元气虚,故方用黄芪120克补益元气为主;血瘀属肝,治风先治血,故配伍当归尾、川芎、桃仁、赤芍、红花入肝,行瘀活血,疏肝祛风;加入地龙活血而通经络。

共成补气活血通络之剂。

使用及注意事项:1.本方证是由于气虚血瘀所致,以正气亏虚为主,原书称为‘因虚致瘀’,故生黄芪用量宜重(可从30-60克开始,效果不显,再逐渐增加),祛瘀药宜轻。

2.使用时,以病人清醒,体温正常,出血停止,脉缓弱者为宜。

3.使用本方,需久服缓治,疗效方显。

愈后还应继续服用一段时间,以巩固疗效,防止复发。

4.高血压患者可用,但正气未虚者慎用,阴虚阳亢,或阴虚血热,或风,火,痰,湿等余邪未尽者,均忌用。

补阳还五汤方源清代王清任《医林改错·卷下·瘫痿论》。

组成黄芪生,四两[120g];当归尾二钱[3g];赤芍一钱半[5g];地龙一钱[3g];川芎一钱[3g];红花一钱[3g];桃仁一钱[3g]。

用法水煎服。

功效补气活血通络。

主治中风。

半身不遂,口眼歪斜,语言蹇涩,口角流涎,小便频数或遗尿不禁,舌黯淡,苔白,脉缓。

方解君药---生黄芪:重用,大补脾胃之元气,使气旺血行,瘀去络通。

臣药---当归尾∶长于活血,兼能养血,因而有化瘀而不伤血之妙。

佐药---赤芍,川芎,桃仁,红花∶助当归尾活血祛瘀;地龙∶通经活络。

配伍特点---大量补气药与少量活血药相配,气旺则血行,活血而又不伤正,共奏补气活血通络之功。

运用1.本方是体现王清任所创气虚血瘀理论的代表方剂。

常用于中风后的治疗。

以半身不遂,口眼歪斜,苔白脉缓或脉细无力为证治要点。

2.常用于脑血管意外后遗症,以及其他原因引起的偏瘫、截瘫,或上肢或下肢痿软属气虚血瘀者。

加减初得半身不遂,依本方加防风3克,服四五剂后去之;如已病三两个月,前医遵古方用寒凉药过多,加附子12~15克;如用散风药过多,加党参10~15克。

实验研究(1)对血液流变学的影响中风患者血液处于"粘、浓、凝、聚"的倾向,运用本方后,能增加血小板内环磷酸腺甙的含量,抑制血小板聚集和释放反应,抑制和溶解血栓,以改善微循环,促进侧枝循环。

[《浙江中医杂志》1986(3)∶110](2)对心、脑血管系统的药理作用补阳还五汤静脉注射,有缓慢、持久的降压作用,对麻醉家兔能显著地增强心肌收缩幅度,反映心肌耗氧量的心肌张力时间指数显著降低,心肌营养性血流量明显增加。

[《中药通报1987(2)∶51](3)对免疫功能的影响补阳还五汤能使免疫功能低下小鼠的免疫器官重量增加,提高单核巨噬细胞吞噬功能,从而表明本方具有增强机体免疫功能的药理学基础。

[《陕西中医》1986(10):466]使用注意1)本方证是由于气虚血瘀所致,以正气亏虚为主,原书称为‘因虚致瘀’,故生黄芪用量宜重(可从30~60g开始,效果不显,再逐渐增加),祛瘀药宜轻。

分享一个治疗阳痿的清代经典方——补阳还五...

方子出自《医林改错》一书,是清代王清任的代表作,因其精究岐黄,于古书中对人体构造与实际情况不符,颇有微词,并敢于提出修正批评。

尝谓“著书不明脏腑,岂非痴人说梦;治病不明脏腑,何异盲子夜行”,故精心观察人体之构造,并绘制图形,纠正前人错误,写成《医林改错》。

补阳还五汤这个方子是由黄芪生、当归尾、赤芍、地龙去土、川芎、红花、桃仁这7味药构成的,主要功效作用就是补气活血通络,用法也很简单,水煎服即可。

原本这个被用来治疗气虚血瘀型的中风很有疗效的方子,在经过后来临床中的不断摸索后发现,竟对治疗男科常见病中的阳痿,尤其是气虚络瘀型的,存在很大的优势。

方中重用了生黄芪,甘温大补元气,使气旺以促血行,瘀去络通,为君药。

当归尾活血通络而不伤血,为臣药,具有化瘀而不伤血之妙。

赤芍、川芎、桃仁、红花助当归尾活血祛瘀,为佐药。

地龙通经活络,力专善走,并引诸药之力直达络中,使淤阻之血有所通道,为佐使药。

合而用之,则气旺、瘀消、络通,活血而又不伤正,共奏补气活血通络的功,诸症可愈。

对于气虚络瘀型的阳痿也有明显的作用。

补阳还五汤补阳还五汤:是一剂活血祛瘀的方药,补气活血通络。

主治气虚血瘀之中风。

半身不遂,口眼歪斜,语言蹇涩,口角流涎,小便频数或遗尿不止,舌暗淡,苔白,脉缓。

本方所治证候,半身不遂,系由气虚血瘀所致。

半身不遂变称中风。

肝主风又主藏血,喜畅达而行疏泄,“邪之所凑,其气必虚”,气为血之帅,本证中风半身不遂,一属中气不足则邪气中之,二属肝血瘀滞经络不畅,气虚血瘀发为半身不遂。

治宜补气活血为法。

气虚属脾,故方用黄芪120克补中益气为主;血瘀属肝,除风先活血,故配伍当归尾、川芎、桃仁、赤芍、红花入肝,行瘀活血,疏肝祛风;加入地龙活血而通经络。

共成补气活血通络之剂。

用法:水煎服。

黄芪初用一二两,以后渐加至四两。

至微效时,日服两剂,两剂服至五六日,每日仍服一剂。

君药---生黄芪120:重用,大补脾胃之元气,使气旺血行,瘀去络通。

臣药---当归尾6∶长于活血,兼能养血,因而有化瘀而不伤血之妙。

可换鸡血藤活血化瘀、养血、舒经活络佐药---赤芍5,川芎3,桃仁3,红花3∶助当归尾活血祛瘀;使药---地龙3∶通经活络不是很强,不如全虫,能降血压,肝阳上亢,肝火上炎,舒张平滑肌治哮喘。

配伍特点---大量补气药与少量活血药相配,气旺则血行,活血而又不伤正,共奏补气活血通络之功。

运用1.本方是体现王清任所创气虚血瘀理论的代表方剂。

常用于中风后的治疗。

以半身不遂,口眼歪斜,苔白脉缓或脉细无力为证治要点。

2.常用于脑血管意外后遗症,以及其他原因引起的偏瘫、截瘫,或上肢或下肢痿软属气虚血瘀者。

加减:初得半身不遂,依本方加防风3克,服四五剂后去之;如已病三两个月,前医遵古方用寒凉药过多,加附子12~15克;如用散风药过多,加党参10~15克。

粥:生黄芪15,党参15,鸡血藤15,核桃仁2个,桃仁10 无便秘者去桃仁,加山药30苏子降气汤【组成】君药---紫苏子9克、下痰止咳、润肠通便;苏叶散寒、苏梗宽胸理气;臣药---半夏9克降逆和胃润燥祛痰、前胡6克宣肺降气、厚朴6克降气平喘宽胸除满、陈皮3克下气祛痰、佐药---当归6克养血润燥温补下元、肉桂3克温补下元肾纳气、生姜两片宣肺使药---甘草6克、大枣1个、调和诸药【方歌】苏子降气橘半归,前胡桂朴懆姜随;或加沉香去肉桂,化痰平喘此方推。

治疗中风、偏瘫名方:补阳还五汤治疗中风、偏瘫名方:补阳还五汤补阳还五汤出自《医林改错》王清任之手,王氏将人体阳气比拟为有十成,“分布周身,左右各得其半”。

若亏五成还剩五成,十去其五则气亏,归并一侧则半身不遂,故创用本方,使气足、血行、瘀去、络通而“还五”,气行周身则“十全”。

故方名为“补阳还五汤”。

〖方源〗《医林改错·卷下·瘫痿论》:此方治半身不遂,口眼歪斜,语言蹇涩,口角流涎,大便干燥,小便频数,遗尿不禁。

初得半身不遂,依本方加防风一钱,服四、五剂后去之,如先有入耳之言,畏惧黄耆,只得迁就人情,用一、二两,以后渐加至四两,至微效时,日服两剂,岂不是八两?两剂服五、六日,每日仍服一剂。

如已病三、两月,前医遵古方用寒凉药过多,加附子四、五钱。

如用散风药过多,加党参四、五钱,若未服,则不必加。

此法虽良善之方,然病久气太亏,肩膀脱落二、三指缝、胳膊曲而搬不直、脚孤拐骨向外倒,哑不能言一字,皆不能愈之症。

虽不能愈,常服可保病不加重。

若服此方愈后,药不可断,或隔三、五日吃一付,或七、八日吃一付,不吃恐将来得气厥之症,方内黄耆,不论何处所产,药力总是一样,皆可用。

〖组成〗黄芪生,四两[120g] 当归尾二钱[3g] 赤芍一钱半[5g] 地龙一钱[3g]川芎一钱[3g] 红花一钱[3g] 桃仁一钱[3g] 〖用法〗水煎服。

〖方歌〗补阳还五赤芍芎,归尾通经佐地龙,四两黄芪为主药,血中瘀滞用桃红。

〖主治〗中风。

半身不遂,口眼斜,语言蹇涩,口角流涎,小便频数或遗尿不禁,舌黯淡,苔白,脉缓。

〖功用〗补气活血通络。

〖运用〗1.本方是体现王清任所创气虚血瘀理论的代表方剂。

常用于中风后的治疗。

以半身不遂,口眼歪斜,苔白脉缓或脉细无力为证治要点。

2.常用于脑血管意外后遗症,以及其他原因引起的偏瘫、截瘫,或上肢或下肢痿软属气虚血瘀者。

〖注意事项〗1.使用本方需久服缓治,疗效方显。

愈后还应继续服用一段时间,以巩固疗效,防止复发。

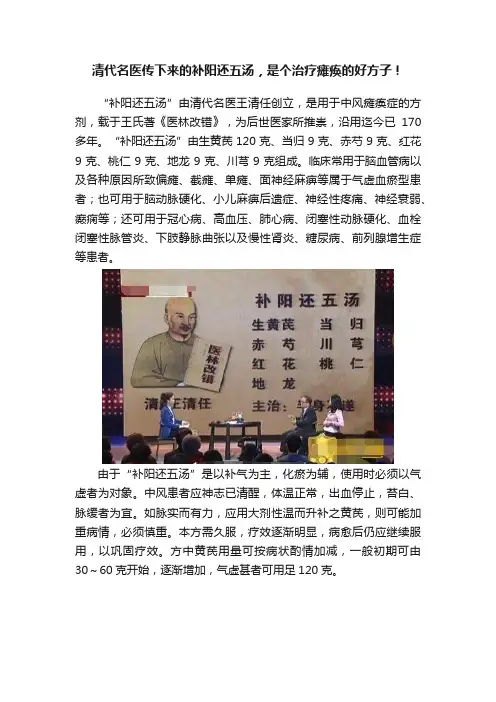

清代名医传下来的补阳还五汤,是个治疗瘫痪的好方子!

“补阳还五汤”由清代名医王清任创立,是用于中风瘫痪症的方剂,载于王氏著《医林改错》,为后世医家所推崇,沿用迄今已170多年。

“补阳还五汤”由生黄芪120克、当归9克、赤芍9克、红花9克、桃仁9克、地龙9克、川芎9克组成。

临床常用于脑血管病以及各种原因所致偏瘫、截瘫、单瘫、面神经麻痹等属于气虚血瘀型患者;也可用于脑动脉硬化、小儿麻痹后遗症、神经性疼痛、神经衰弱、癫痫等;还可用于冠心病、高血压、肺心病、闭塞性动脉硬化、血栓闭塞性脉管炎、下肢静脉曲张以及慢性肾炎、糖尿病、前列腺增生症等患者。

由于“补阳还五汤”是以补气为主,化瘀为辅,使用时必须以气虚者为对象。

中风患者应神志已清醒,体温正常,出血停止,苔白、脉缓者为宜。

如脉实而有力,应用大剂性温而升补之黄芪,则可能加重病情,必须慎重。

本方需久服,疗效逐渐明显,病愈后仍应继续服用,以巩固疗效。

方中黄芪用量可按病状酌情加减,一般初期可由30~60克开始,逐渐增加,气虚甚者可用足120克。

补阳还五汤临床应用——刘翠豹补阳还五汤是清代名医王清任治疗中风半身不遂的著名方剂,现给大家介绍一下。

一、方剂组成黄芪四两生当归尾二钱赤芍一钱半地龙一钱川芎一钱桃仁一钱红花一钱二、立方依据王清任以“补阳还五”为方剂名称,与其提出的“元气”理论密切相关。

他形象地将人一身之元气设定为“十分”或“十成”的整数,若平均横向分配,则左右各有“五分”;若平均纵向分配,则上下各有“五分”。

在生理状况下,元气充达全身无处不到,人“手握足步,头转身摇,用行舍藏,全凭此气”。

而在病理情况下,元气稍有亏虚,即可导致人体机能减退。

当其亏虚程度较轻时,因难以察觉而易于造成人的疏忽;当其持续出现亏虚并达到一定限度时,诸多疾病就会因此而发生了。

王氏认为,这一限度为人体全部元气(十分之一半(五分,是“半身无气”的结局。

因元气亏虚如此之甚,治疗决不可墨守“病属于虚,宜治以缓”的常规方法,而应抓住时机以峻补立法,迅速应用大补元气的方法使周身元气得以恢复。

所以,所谓“补阳还五”实际上就是补足人身“十分”元气之意。

三、方解从补阳还五汤的组成即可看出,该方“不在逐瘀以活血,重在补气以活血”。

方中以重剂黄芪为君,大补元气以起痿废;伍以归尾、川芎、桃仁、红花、地龙、赤芍等活血通络以疗不仁。

方中药物以气运血,气血互用,气足血活,元气复来,用药比例及配伍方法十分科学。

四、药理研究实验研究表明,本方水煎液能降低血粘度,改善微循环,抑制血小板聚集,并有明显抗凝血及抗体内血栓形成作用,对脑血管有显著扩张作用,能持久增加脑血流量,明显降低脑血管阻力,加速损伤脑组织的修复,对脑水肿及并发的脑功能紊乱有一定纠正作用,对促进神经功能恢复疗效肯定。

同时,还有一定的温和降压作用。

五、临床应用体会1、要正确把握临床适应症,做到方随证出,药性相符。

补阳还五汤主要应用对象为辨属正气亏虚,脉络瘀阻的中风后遗症。

其主要临床表现:半身不遂,口眼歪斜,语言蹇涩,口角流涎,下肢痿废,小便频数或遗尿不禁,苔白,脉缓。

这是⼀个神奇的汤补阳还五汤加减补阳还五汤出⾃清代名医王清任的《医林改错》此⽅治疗半⾝不遂,⼝眼歪斜,⼤便⼲燥,⼩便频数,遗尿不禁等。

⽅解:该⽅特点为重⽤黄芪为君,⼤补元⽓,使⽓旺⾎⾏,周流全⾝,川芎、⾚芍、归尾为⾂,养⾎⾏⾎,桃仁、红花为佐,破解散瘀,地龙为使,通经利络。

黄芪量四两,⽽其他活⾎药⼤都⼀钱,仅归尾、⾚芍稍多,也不过⼆钱,合计为⼋钱,其黄芪⽤量是其它活⾎药总和的五倍。

本⽅以补⽓活⾎化瘀通络为主,⽤于中风半⾝不遂等。

治验颇多。

临证加减:---中风急性期加防风兼神志不清加菖蒲、远志兼⾔语不利加菖蒲、远志、桂枝、⽣蒲黄兼⼝眼歪斜加菖蒲、僵蚕、⽩附⼦、全蝎兼偏头痛加茺蔚⼦、钩藤兼眩晕加菊花、蔓荆⼦、⽩芷、元胡兼⼝禁加钩藤、僵蚕兼失眠加知母、茯神、酸枣仁兼⾎压⾼加珍珠母、⽯决明、磁⽯、⽜膝、黄芪⽤量宜少若⾎脂⾼加⼭楂、⼤黄兼⾎压偏低黄芪宜加量,若其体温升⾼,加知母、花粉凉制之品以制之若半⾝不遂已久,脉虚缓⽆⼒重⽤黄芪若病⽇不久,邪⽓仍盛,正⽓未衰,脉弦有⼒者不⽤黄芪为宜若瘫痪⽇久,曾⽤过桃仁、红花、归尾等活⾎药,效果不明显者,可改⽤⽔蛭以破瘀通络若以下肢瘫痪⽆⼒为主加补肝肾之剂,如桑寄⽣、功劳叶、千年健,枸杞、川断、⽜膝、地黄、⼭萸⾁等上肢瘫痪为主加桂枝右瘫痪加⼈参、⽩术左瘫痪加熟地、杭菊腰膝⽆⼒加枸杞肌⾁萎缩加⿅⾓胶、阿胶、鱼鳔如原⽅剂中加上蜈蚣、全蝎、⽩附⼦则疗效更佳⾎管性痴呆加远志、菖蒲、郁⾦、龟板参考借鉴:国医⼤师颜德馨提出的久病、怪病必有瘀学说,平衡⽓⾎,科学调节破坏了的⼈体阴阳平衡可采⽤活⾎化瘀之中药⽅剂--补阳还五汤,来重建⼈体内环境,中⽼年⼈,春秋两季服⽤该⽅药10-15剂,可有效预防⼼脑⾎管病、颈椎病,腰腿痛等⽽⼴泛应⽤于临床。

补阳还五汤折叠编辑本段基本信息方源:清代王清任《医林改错·卷下·瘫痿论》。

组成:黄芪生,四两[125g];当归尾二钱[6g];赤芍一钱半[5g];地龙一钱[3g];川芎一钱[3g];红花一钱[3g];桃仁一钱[3g]。

用法:水煎服。

功效:补气活血通络。

主治:中风及中风后遗症。

半身不遂,口眼歪斜,语言蹇涩,口角流涎,小便频数或遗尿不禁,舌黯淡,苔白,脉缓。

折叠编辑本段方解君药---生黄芪:重用,大补脾胃之元气,使气旺血行,瘀去络通。

臣药---当归尾∶长于活血,兼能养血,因而有化瘀而不伤血之妙。

佐药---赤芍,川芎,桃仁,红花∶助当归尾活血祛瘀;地龙∶通经活络。

配伍特点---大量补气药与少量活血药相配,气旺则血行,活血而又不伤正,共奏补气活血通络之功。

本方所治证候,半身不遂,系由气虚血瘀所致。

半身不遂变称中风。

肝主风又主藏血,喜畅达而行疏泄,“邪之所凑,其气必虚”,气为血之帅,本证中风半身不遂,一属中气不足则邪气中之,二属肝血瘀滞经络不畅,气虚血瘀发为半身不遂。

治宜补气活血为法。

气虚属脾,故方用黄芪120克补中益气为主;血瘀属肝,除风先活血,故配伍当归尾、川芎、桃仁、赤芍、红花入肝,行瘀活血,疏肝祛风;加入地龙活血而通经络。

共成补气活血通络之剂。

折叠编辑本段运用补阳还五汤出自清代王清任著《医林改错》一书。

由黄芪、赤芍、川芎、当归、地龙、桃仁、红花七药组成。

方中重用黄芪补气,与活血化瘀药配伍,功在益气活血,主治气虚血瘀之中风。

笔者根据其益气活血通络功效,广泛用于临床难治之症,常获良效。

1.本方是体现王清任所创气虚血瘀理论的代表方剂。

常用于中风后的治疗。

以半身不遂,口眼歪斜,苔白脉缓或脉细无力为证治要点。

2.常用于脑血管意外后遗症,以及其他原因引起的偏瘫、截瘫,或上肢或下肢痿软属气虚血瘀者。

加减:初得半身不遂,依本方加防风3克,服四五剂后去之;如已病三两个月,前医遵古方用寒凉药过多,加附子12~15克;如用散风药过多,加党参10~15克。

傅毅:补阳还五汤补阳还五汤(《医林改错》)【药物组成】黄芪12g,归尾6g,赤芍5g,地龙3g,川芎3g,红花3g,桃仁3g。

【主治病证】气虚血瘀之中风后遗症。

半舟不遂,口眼口斜,语言謇涩,口角流涎,小便频数或遗尿不禁,舌黯淡,苔白,脉缓。

【加减化裁】方中黄芪虽需重用,但宜先从小量30g开始,逐渐加量至120g。

初得半身不遂,少加防风;偏寒而见肢冷畏寒者,加熟附子;脾胃虚弱加党参、白术;痰多加制半夏、天竺黄、胆南星;舌窍阻滞,言语不利,加石菖蒲、郁金、远志。

【原方证治】此方治半身不遂,口眼歪斜,语言蹇涩,口角流涎,大便干燥,小便频数,遗尿不禁。

【现代运用】本方主要用于脑梗死,脑血栓形成,脑动脉硬化症,血管神经性头痛,坐骨神经痛;亦可用于下肢静脉曲张,多发性纤维瘤,脉管炎,慢性肾炎,冠心病等。

【助记方歌】补阳还五芎桃红,赤芍归尾加地龙;四两生芪为君药,补气活血经络通。

【亲验病例】范某,男,45岁。

初诊:2006年3月4日,平素患高脂血症,脂肪肝,胆囊息肉,慢性结肠炎。

近半月来渐觉右半身麻木,酸楚不舒,患侧面颊拘急,发痒,膝关节酸痛,伴起立时眩晕,小便频数,大便稀溏,每日2~3次,头部CT未见异常,生化及彩超支持高脂血症,中度脂肪肝,胆囊息肉之诊断。

查:神志清楚,反应灵敏,言语清晰,行走如常,双手握力及膝反射均正常,血压80/55mmHg,脉搏78次/分,扪之肝大,质软,季肋下3厘米,肝区叩击痛(+),舌边嫩略红,苔中心黄而微腻,脉细弱。

辨证属气虚湿阻,脉络失和,以益气活血通络为治。

补阳还五汤加减:黄芪30g,当归10g,川芎9g,红花10g,赤芍12g,地龙10g,山楂12g,柴胡7g,生白芍10g,葛根15g,丹参15g,女贞子15g,黄芩9g。

5剂,嘱其平时少吃肉类、鸡蛋,多运动,少坐车。

5日后复诊,眩晕略减,余症如前,查血压100/65 mm,舌淡嫩,边略暗,苔中根部白黄微腻,脉细弱。

原方去柴胡、黄芩,加僵蚕10g、桂枝8g、全蝎6g(冲服)。

论经典名方补阳还五汤治脑梗导语:中风是老年人的常见病、多发病。

该病死亡率高、病残率高、再发率高,临床采用多元化治疗,鸡尾酒疗法,最佳采用中西医结合治疗,笔者常选名方“补阳还五汤”治疗脑梗死、TIA发作和脑出血的恢复期及后遗症期,取得较好的效果。

下面浅谈三个问题,供同道者参考。

补阳还五汤简介补阳还五汤出自清代名医王清任的《医林改错》“此方治半身不遂,口眼歪斜,语言蹇涩,口角流涎,大便干燥,小便频数,遗尿不禁。

方解:该方特点为重用黄芪为君,大补元气使气旺血行,周流全身;川芎、赤芍、归尾为臣,养血行血;桃仁、红花为佐,破结散瘀;地龙为使,通利经络。

黄芪量四两,而其它活血祛瘀药物大都为一钱,仅归尾、赤芍稍多,亦不过二钱,合计为八钱,其黄芪用量是其它活血药总和的五倍。

本方以补气活血化瘀通络为主,用于中风半身不遂等症,治验频多。

补阳还五汤药理研究补阳还五汤据现代药理学研究具有以下药理作用:扩张血管,尤其是动脉血管;改善微循环,提高组织耐氧的能力;改变血液流变学的性质,降低血脂,抗动脉硬化;调节血流分布,改善心脏功能;抑制血液凝固,抗血栓形成及预防血栓再发;促进出血和渗出物的吸收;促进组织的修复和再生;抑制胶原纤维的合成,抗组织增生,促进增生性病变的转化和吸收;增强免疫代谢功能,抗过敏反应或变态反应;增强组织的细胞的兴奋性;抗血小板聚集、降低纤维蛋白原;可促进脑内源性神经干细胞的生长、存活和向神经元及胶质细胞的分化,并与神经功能恢复呈正相关。

补阳还五汤临症辩证加减方药中风急性期加防风;兼神志不清加菖蒲、远志; 兼语言不利者加菖蒲、远志、桂枝、生蒲黄; 兼有口眼歪斜者加菖蒲、生僵蚕、白附子、全蝎; 兼有偏头痛者加茺蔚子、钩藤; 兼有眩晕者加菊花、蔓荆子、白芷、元胡; 兼口禁或唇缓涎出者加钩藤、僵蚕; 兼失眠者加知母、茯神、酸枣仁; 兼血压高者加珍珠母、石决明、磁石、牛膝,黄芪用量宜少; 若血脂高者加山楂、大黄; 兼血压偏低者黄芪宜加量,若其体温升高,可加知母、花粉凉润之品以制之; 若半身不遂已久,脉虚缓无力者重用黄芪;若病日不久,邪气仍盛,正气未衰,脉弦有力者不用黄芪为宜;若瘫痪日久,曾用过桃仁、红花、归尾等活血药,效果不明显者可改用水蛭、虻虫药,以破瘀通络;若以下肢瘫痪无力为主者加补肝、肾之剂,如桑寄生、功劳叶、千年健、枸杞、川断、牛膝、地黄、山萸肉、锁阳、肉苁蓉; 上肢瘫痪为主者加桂枝; 右瘫痪加人参、白术,左瘫痪加熟地、杭菊; 腰脊无力加枸杞子; 若肌肉痿缩者加鹿角胶、阿胶、鱼鳔; 如果原方剂中加上蜈蚣、全蝎、白附子则疗效更佳; 呃逆,用旋覆花、代赭石、人参、半夏、生姜、大枣、甘草; 深静脉血栓症,加乳香、没药、蒲公英、连翘、党参、牛膝等; 血管性痴呆加远志、菖蒲、郁金、龟板。

〖中医佳方〗《补阳还五汤》治好静脉曲张!【中医佳方】《补阳还五汤》治好静脉曲张!下肢静脉曲张,被老方子治好!又是一则好经验。

我以前在学习中医方剂“补阳还五汤”临床运用经验时,曾经阅读研究过一张医案。

话说有一个人,男的,当时年纪是45岁。

这个人大概从两年前开始,就有双腿沉重、胀痛、容易疲劳的感觉。

站得久了、走得久了,都不行。

最近这半年,问题加重了,不适感越来越强烈。

后来,他到医院去。

把裤子掀起来一看,好家伙,小腿上有明显的静脉曲张,隆起弯曲,像蚯蚓一样。

还有的部位,扭曲成团成块。

看舌脉,发现舌色紫暗,舌苔薄白,脉象沉缓无力。

当时,患者就问,我腿上的胀痛、沉重,是不是由这个静脉曲张带来的?医家给的答复是,有一定关系,但从根本上讲,是气虚血瘀。

什么是气虚血瘀?患者不懂。

在他眼中,腿上一团一团的静脉曲张,似乎才是病因。

医家没多说什么,当即给开了一张方子——【配方】:黄芪,当归、木瓜、赤芍、白芍,桃仁、红花、川牛膝,川芎。

【用法】:水煎服,每日一剂。

医家嘱咐患者,平时切忌久站久行,经常抬高双侧下肢,要穿长裤长袜。

【疗效】:患者服药10剂以后,下肢的沉重、酸胀感明显减轻。

看上去,静脉曲张不那么严重了。

接着,再用24剂,诸证悉平,小腿外观如常。

这里头是怎么回事?其实,我们中医的解剖技术,非常粗糙。

下肢静脉曲张到底是怎么形成的,血管发生了什么样的病变,中医说不清楚。

这是中医的局限性所在。

但是,中医认准一个道理,这就是,那一团团盘踞、曲张的血管,意味着“淤血”。

中医讲,气为血之帅。

血的运行离不开气的推动。

如果一个人气虚,推不动血液的运行了,那就容易形成淤血,导致静脉曲张的出现。

那么,上文医案里的患者,是否有气虚的表现呢?是有的。

患者双腿沉重乏力、脉象沉缓无力,这显然是气虚的表现。

舌头紫暗,这说明有淤血。

所以从整体考量到局部观察,这就是“气虚血瘀”。

只不过,此人的气虚血瘀,体现在了小腿的静脉曲张上。

【方解】:文中医案的配伍黄芪重用,毫无疑问是补气的。

补阳还五汤《赵洪钧医学真传(续)——方药指迷》·第七章理血直解·第三节理血要方·补阳还五汤三、补阳还五汤[1][1]补阳还五汤:黄芪(生)四两归尾二钱赤芍钱半地龙(去土)一钱川芎一钱桃仁一钱红花一钱水煎服(《医林改错》)【按:1两≈36.9g;1钱≈3.7g】此方首见于《医林改错》,也是清代名医王清任创制的方剂。

它的适应证,就是中风所致的半身不遂,以及常常伴有的口眼歪斜、语言謇涩、小便频数、遗尿不禁等。

问:补阳还五汤这个方名是什么意思呢?答:“补阳”在这里就是补气。

“还五”就是要补还偏枯侧的五分元气。

王清任以为:人之元气,全体原十分。

有时损去五分,所余五分,虽不能充体,犹可支持全身。

而气虚者,经络必虚,有时气从经络处透过,并于一边,彼无气之边,即成偏枯。

问:此方适用于所有半身不遂患者吗?答:此方补气为主,活血为辅,故适用于气虚明显的半身不遂。

自西医角度看,此方适用于缺血性脑血管病,特别是血压不高者。

顺便说明,即便患者的血压高,也可以用此方。

当然,最好是中西医结合治疗。

以下列举此方验案。

案1:中风(范文甫医案)陈老师母,风中于脏腑,卒然而倒,不省人事,牙关紧闭,喉中痰鸣,遗溺。

证已到危险极巅,按脉幸尚不散,还有希望。

先用苏合香丸1粒,鲜竹沥24g,生姜汁1匙灌服。

醒后服下方。

生黄芪30g,赤芍9g,归身6g,地龙6g,淡附子9g,炙甘草3g,半夏9g。

二诊:见效,神清。

惟半身偏瘫,舌强言謇。

补阳还五汤。

(《近[1] 苏合香丸:苏合香、安息香、冰片、乌犀屑、麝香、檀香、沉香、丁香、香附、木香、乳香(制)、荜茇、白术、诃子肉、朱砂。

代名医学术经验选编·范文甫专集》)洪钧按:此案留下了后遗症,故实际上没有治愈,只是急性期没有死亡。

案2:中风(窦伯清医案)陈某,男,40岁,干部,1972年8月门诊。

近日来兰州探亲,访友会客,甚为疲劳。

一日晨起,突感右侧颜面麻木,口眼歪斜,右半身活动力弱,步履迟缓,语言略有謇涩,今来就诊。

刘氏感冒通方,补阳还五汤加味(源于《医林改错》,印氏加味[方药组成] 生黄芪5O克.当归15克,赤芍l5克,川芎l0克,桃仁10克,红花10克.地龙1 5克.丹参1 5克.鸡血藤3O克.廑虫10克。

(功用) 活血通络。

(主要症状) 半身不遂,口眼歪斜,常发生于睡卧之时.舌歪而蹇,语言不利,或偏头痛.舌质红.少苔,脉弦数。

[辩证要点本证系睡卧时脑血管血栓形成.因在睡卧时血流缓慢,最易形成血栓.血流运行受到障碍.则大脑某一部分得不到血液濡养,故出现半身不递、口眼歪斜、舌歪而蹇.语言不利应当结台CT、MRI 等检查确定诊断,纳入辨证的内容之一。

[适应证:脑梗死、脑血栓形成和脑出血后遗症等。

[加减法] 重在上肢加姜黄l0克、桂枝10克,重在下肢加牛膝10克、木瓜10克[验案] 张某,男.66岁.中日友好医院病案号143880 初诊:1993年2月1日主诉:口舌歪斜1年余病史:患者口舌歪斜,语言不利1年余,伴左手麻木,下肢无力.有时抽搐.大便喀干,l~2日1次。

检查:神志清晰,语言蹇摆.恬动不利。

CT示:多发性瞄梗死,脑萎缩舌质暗,舌根苔喊,脉滑。

辨证:风中血络,气虚血费西医诊断:多发性脑梗死,脑萎缩治法:益气活血,通络熄风。

处方:生黄芪30克,赤芍30克.川芎15克,当归30克.鸡血藤30克.桃仁12克,红花10克,地龙15克.鹰虫12克.水蛭12克.生薏仁3O克,木瓜15克.防己l0克.桑枝30克,丝瓜络1O 克.白附子12克,僵蚕l2克.全蝎6克。

7剂.每日l剂,水煎分2次服。

二诊:1993年2月8日,药后左手麻木减轻.下肢已不抽筋舌质青,舌苔薄自.脉弦。

继服原方加人姜黄15克,桂技5克14剂.每日1剂,水煎服三诊:1993年2月25日服药半月.左上肢麻木基本消失,惟感肢体恬动乏力舌质红,苔薄黄有剥脱.际弦继以原方辅事加.改为丸药.巩固治疗。

处方:白附子12克.僵蚕l0克全蝎6克.赤芍3O克.当归30克,川芎15克.丹参30克.桃仁12克,红花1o克.生黄芪30克,川贝母l0克,元参1 克,夏枯草l5克.昆布l5克.海藻15克t海浮石18克.姜黄15克,桂枝6克.生牡蛎60克10荆共为细柬,炼蜜为丸.每丸重10克.每攻2丸.1日3次[按语] 该患者系多发性脑梗死1年之久.以补用还五汤益气活血通络.合牵正散以祛头面之风;病为瘤疾.故加水蛭、廑虫、地龙以加强活血化赛疏通经隧之力气虚则麻、血盛则木,麻木与气血虐弱有关,故重用黄苠.既曲补气.合当归又能莽血.通过补气以加强括血通经的作用I赤芍、川芎、撬仁、红花话血祛淤血,并有协同作用。