微波遥感第三章

- 格式:pdf

- 大小:3.39 MB

- 文档页数:18

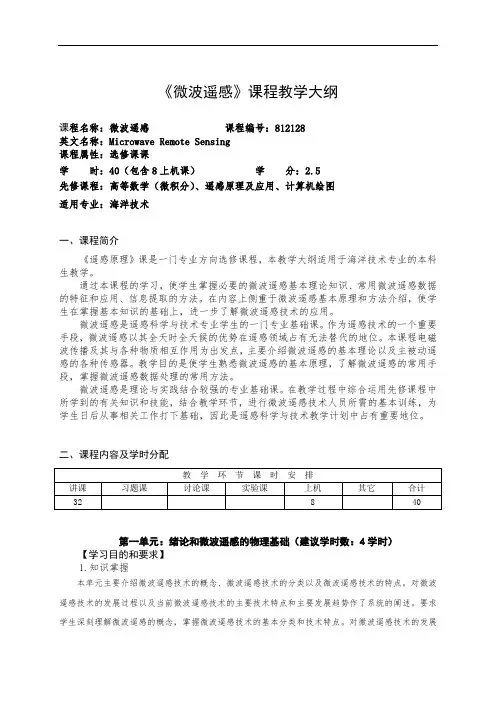

《微波遥感》课程教学大纲课程名称:微波遥感课程编号:812128英文名称:Microwave Remote Sensing课程属性:选修课课学时:40(包含8上机课)学分:2.5先修课程:高等数学(微积分)、遥感原理及应用、计算机绘图适用专业:海洋技术一、课程简介《遥感原理》课是一门专业方向选修课程,本教学大纲适用于海洋技术专业的本科生教学。

通过本课程的学习,使学生掌握必要的微波遥感基本理论知识、常用微波遥感数据的特征和应用、信息提取的方法。

在内容上侧重于微波遥感基本原理和方法介绍,使学生在掌握基本知识的基础上,进一步了解微波遥感技术的应用。

微波遥感是遥感科学与技术专业学生的一门专业基础课。

作为遥感技术的一个重要手段,微波遥感以其全天时全天候的优势在遥感领域占有无法替代的地位。

本课程电磁波传播及其与各种物质相互作用为出发点,主要介绍微波遥感的基本理论以及主被动遥感的各种传感器。

教学目的是使学生熟悉微波遥感的基本原理,了解微波遥感的常用手段,掌握微波遥感数据处理的常用方法。

微波遥感是理论与实践结合较强的专业基础课。

在教学过程中综合运用先修课程中所学到的有关知识和技能,结合教学环节,进行微波遥感技术人员所需的基本训练,为学生日后从事相关工作打下基础,因此是遥感科学与技术教学计划中占有重要地位。

二、课程内容及学时分配第一单元:绪论和微波遥感的物理基础(建议学时数:4学时)【学习目的和要求】1.知识掌握本单元主要介绍微波遥感技术的概念、微波遥感技术的分类以及微波遥感技术的特点。

对微波遥感技术的发展过程以及当前微波遥感技术的主要技术特点和主要发展趋势作了系统的阐述。

要求学生深刻理解微波遥感的概念,掌握微波遥感技术的基本分类和技术特点。

对微波遥感技术的发展过程和微波遥感在地理学中的重要作用有一定的了解。

在此基础上介绍微波遥感物理基础的电磁学部分。

2.能力培养本单元研究微波遥感技术的特点和发展趋势,并使学生理解微波遥感的物理基础。

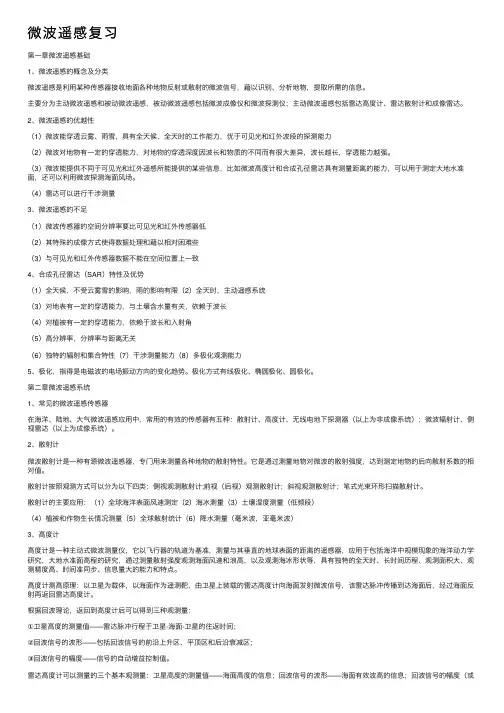

微波遥感复习第⼀章微波遥感基础1、微波遥感的概念及分类微波遥感是利⽤某种传感器接收地⾯各种地物反射或散射的微波信号,藉以识别、分析地物,提取所需的信息。

主要分为主动微波遥感和被动微波遥感,被动微波遥感包括微波成像仪和微波探测仪;主动微波遥感包括雷达⾼度计、雷达散射计和成像雷达。

2、微波遥感的优越性(1)微波能穿透云雾、⾬雪,具有全天候、全天时的⼯作能⼒,优于可见光和红外波段的探测能⼒(2)微波对地物有⼀定的穿透能⼒,对地物的穿透深度因波长和物质的不同⽽有很⼤差异,波长越长,穿透能⼒越强。

(3)微波能提供不同于可见光和红外遥感所能提供的某些信息,⽐如微波⾼度计和合成孔径雷达具有测量距离的能⼒,可以⽤于测定⼤地⽔准⾯,还可以利⽤微波探测海⾯风场。

(4)雷达可以进⾏⼲涉测量3、微波遥感的不⾜(1)微波传感器的空间分辨率要⽐可见光和红外传感器低(2)其特殊的成像⽅式使得数据处理和藉以相对困难些(3)与可见光和红外传感器数据不能在空间位置上⼀致4、合成孔径雷达(SAR)特性及优势(1)全天候,不受云雾雪的影响,⾬的影响有限(2)全天时,主动遥感系统(3)对地表有⼀定的穿透能⼒,与⼟壤含⽔量有关,依赖于波长(4)对植被有⼀定的穿透能⼒,依赖于波长和⼊射⾓(5)⾼分辨率,分辨率与距离⽆关(6)独特的辐射和集合特性(7)⼲涉测量能⼒(8)多极化观测能⼒5、极化,指得是电磁波的电场振动⽅向的变化趋势。

极化⽅式有线极化、椭圆极化、圆极化。

第⼆章微波遥感系统1、常见的微波遥感传感器在海洋、陆地、⼤⽓微波遥感应⽤中,常⽤的有效的传感器有五种:散射计、⾼度计、⽆线电地下探测器(以上为⾮成像系统);微波辐射计、侧视雷达(以上为成像系统)。

2、散射计微波散射计是⼀种有源微波遥感器,专门⽤来测量各种地物的散射特性。

它是通过测量地物对微波的散射强度,达到测定地物的后向散射系数的相对值。

散射计按照观测⽅式可以分为以下四类:侧视观测散射计;前视(后视)观测散射计;斜视观测散射计;笔式光束环形扫描散射计。

第一章测试1.世界上第一颗雷达卫星Seasat是哪一年发射成功的 ( )。

A:1972B:1982C:1978D:1957答案:C2.中国高分3号雷达卫星空间分辨率最高可以达到 ( )。

A:2米B:5米C:3米D:1米答案:D3.发展和设计合成孔径雷达SAR系统,从分辨率指标上提高了雷达成像的()。

A:方位向分辨率B:辐射分辨率C:距离向分辨率D:光谱分辨率答案:A4.ERS-1雷达卫星采用的是()波段A:CB:LC:XD:P答案:A5.Radarsat-1雷达卫星方位向分辨率最高可以达到()A:1米B:10米C:3米D:2米答案:B第二章测试1.蝙蝠在洞穴中飞来飞去时,它利用超声脉冲导航非常有效,这种超声脉冲是持续1 ms或不到1 ms的短促发射,且每秒重复发射几次.假定蝙蝠的超声脉冲发射频率为39 000 Hz,在一次正朝着表面平直的墙壁飞扑的期间,则下列判断正确的是( )A:蝙蝠接收到从墙壁反射回来的超声脉冲频率大于墙壁接收的频率B:墙壁接收到的超声脉冲频率等于39000 HzC:蝙蝠接收到从墙壁反射回来的超声脉冲频率等于39000 HzD:蝙蝠接收到从墙壁反射回来的超声脉冲频率等于墙壁接收的频率答案:A2.关于电磁波,下列说法中正确的是()A:均匀变化的电场产生均匀变化的磁场,均匀变化的磁场产生均匀变化的电场B:电场不一定能产生磁场,磁场也不一定能产生电场C:电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率有关D:稳定的电场产生稳定的磁场,稳定的磁场产生稳定的电场答案:B3.电磁波天线是利用电磁波哪种特性制成的()A:相干性B:绕射C:衍射D:叠加答案:A4.电磁波进入两个介质表面时()A:只会产生反射波B:只会产生折射波和散射波C:只会产生散射波D:会产生反射波、折射波和散射波答案:D5.电磁波散射的能量与()有关A:地面反射率B:分界面相对于入射波长的粗糙程度C:分界面的几何尺寸D:地面温度答案:A第三章测试1.下列说法不正确的是()。

第三章微波图像的特点《微波遥感原理》§3.4典型地物的散射特性《微波遥感原理》第三章微波图像的特点引言不同的地物具有不同的电磁波反射和辐射特性,表现在图像上具有不同的灰利用遥感图像进行度或色调;同一地物在不同波段的图像上的色调也不相同地物分析,识别地物,提取信息像上的色调也不相同。

掌握地物的波谱特性谱对于侧视雷达,地物波谱特性主要表现为地物对于某一波长(包括极化)或几个波地物对于某波长(包括极化)或几个波长的雷达波束的不同散射特性选取有代表性的典型地物量测其微波波谱特性3.4 典型地物的散射特性本节内容安排光滑表面1、光滑表面2、粗糙表面3、农作物4、含水量作物不同的生长期5、作物不同的生长期6、森林土壤7、土壤8、岩石9、海浪10、冰11、雪1、光滑表面平静的水面水泥路面平静的水面、水泥路面 (1)形成镜面反射没(1)形成镜面反射,没有回波,图像上多呈黑色; (2)随入射角变化明显(2)随入射角变化明显,曲线比较陡峭;(3)HH VV差5dB(3)HH、VV差5dB 同极化与交叉极化相差较大可达1015dB 几种光滑表面的散射特性图较大,可达10‾15dB混凝土路面与其它表面散射特性的比较粗糙表面2、粗糙表面绝大多数地物可认为是粗糙表面曲线比较平缓,说明对入射角的敏感小同极化与交叉极化之间的差异变小,大约只有5~15dB 几种粗糙面的散射系数515dB3、不同农作物和草地不同农作物和草地VV与HH,HV与VH之间的差别很小5~15dB同极化与交叉极化之间存在515dB的差异 曲线之间呈平行趋势,对入射角不很敏感(小麦几乎没有变化)水稻在接近垂直入射角时,散射系数增大(由于水稻田中水的反射所致)4、不同含水量不同含水量含水量高时后向散射含水量高时,后向散射系数增大;绿草在入射角为10度以内时,散射系数表现了与土壤镜面反射的叠加波长对散射系数的影响较大,对于波长较长的雷达波束散射系数要雷达波束,散射系数要小。

微波遥感MicrowaveRemoteSensing一、课程基本情况课程类别:专业主干课课程学分:3学分课程总学时:48学时,其中讲课:32学时,实验(含上机):16学时课程性质:必修开课学期:第5学期先修课程:遥感原理1适用专业:遥感科学与技术教材:微波遥感原理,武汉大学出版社;舒宁,2003。

开课单位:地理与遥感学院遥感科学与技术系二、课程性质、敕学目标和任务本课程是遥感科学与技术专业方向专业主干课,是本专业必修课程之一。

通过对本课程的学习,使学生了解与掌握微波遥感的基本理论、原理与应用,了解微波遥感应用领域的最新发展。

进一步加强学生的遥感专业技能素养,扩宽遥感应用知识与技能。

微波遥感课程需要学生掌握微波电磁辐射基本原理、典型地物微波辐射特征、微波遥感平台及特点、微波遥感影像处理与应用、雷达干涉测量原理与应用,在此基础上了解微波遥感在不同领域内的应用。

同时通过对微波遥感的实习实践,培养学生在主被动微波遥感数据处理及解译的能力,加强学生在应用微波遥感方式解决遥感问题的应用技能,为学生微波遥感应用能力及进一步深造奠定基础。

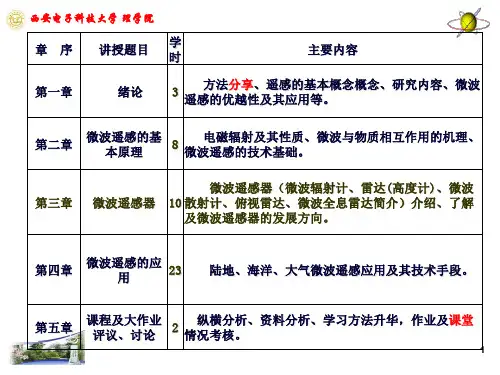

三、教学内容和要求第1章微波遥感基础(6学时)1.1引言(1学时)(1)微波遥感概念;(2)微波遥感的优势与不足;(3)了解微波遥感的发展历史重点:微波遥感的优势与不足;1.2电磁波理论与微波(2学时)(1)掌握微波电磁波基本特征;(2)理解微波电磁辐射定律重点:微波电磁波特征与辐射定律;难点:微波电磁波辐射定律;1.3微波与物质的相互作用(2学时)(1)理解微波与大气的相互作用;(2)理解微波与地物的相关作用难点:微波与地物的相互作用;1.4微波遥感波段(1学时)(1)掌握常用微波遥感波段及各自特点。

重点:微波遥感常用波段;第2章微波遥感系统(8学时)2.1非成像微波传感器(1学时)(1)掌握微波散射计工作原理及应用;(2)掌握雷达高度计工作原理及应用;(3)了解无线电地下探测器工作原理及应用;重点:微波散射计工作原理及主要应用;2.2成像微波传感器(3学时)(1)掌握微波辐射计工作原理;(2)理解并掌握真实孔径侧视雷达工作原理;(4)掌握合成孔径侧视雷达工作原理;重点:成像雷达工作原理;难点:合成孔径雷达原理;2.3天线与雷达方程(2学时)(1)掌握天线的概念及主要参数;(2)掌握雷达方程与灰度方程的推导重点:天线的主要参数与雷达方程;难点:雷达方程的推导;2.4空间微波遥感系统(2学时)(1)了解主要的机载微波遥感系统;(2)了解主要的航天飞机微波遥感系统;(3)了解主要的卫星微波遥感系统;第3章微波图像的特点(8学时)3.1侧视雷达图像参数(1学时)(1)理解并掌握侧视雷达系统的主要工作参数;(2)理解雷达图像质量参数重点:侧视雷达系统的主要工作参数3.2雷达图像的几何特点(2学时)(1)理解并掌握雷达图像的斜距投影;(2)理解雷达图像的透视收缩和叠掩;(3)理解雷达阴影重点:雷达图像的几何变形特点;难点:雷达图像的透视收缩与叠掩;3.3雷达图像的信息特点(2学时)(1)了解地物目标的类型;(2)掌握影响雷达图像色调的主要因素;(3)了解并掌握雷达图像的主要虚假现象;重点:雷达图像色调的主要影响因素;3.4典型地物的散射特性(1学时)(1)掌握主要典型地物的散射特性;(2)掌握主要典型地物的微波热辐射特性难点:典型地物的散射特性;第四章微波遥感图像的校准、定标与模拟(2学时)4.1雷达回波的校准(0.5学时)(1)了解雷达系统内部校准原理与方法;(2)了解雷达系统内部校准原理与方法重点:雷达系统校准的主要方法;4.2雷达图像定标(0.5学时)(1)了解雷达图像定标的一般原理与方法4.3雷达图像模拟(0.5学时)(1)了解雷达图像模拟的一般原理与方法;4.4辐射计的校准与定标(0.5学时)(1)了解微波辐射计图像校准与定标的一般原理与方法;重点:雷达与微波辐射计图像的校准与定标;难点:雷达图像的校准与定标方法;第5章微波图像的几何校正(4学时)5.1雷达图像的几何变形分析(1学时)(1)了解造成雷达图像几何变形的主要原因;5.2侧视雷达图像的构像方程(1学时)(1)掌握基于等效中心投影的构像方程;(2)了解并掌握基于成像矢量关系和多普勒频率方程的构像方程;重点:侧视雷达图像的构像方程难点:基于成像矢量关系和多普勒频率方程的构像方程构建;5.3侧视雷达图像的几何校正方法(1学时)(1)掌握利用多项式与模拟图像的几何校正方法;(2)理解基于构像方程的几何校正方法重点:基于构像方程的几何校正方法第6章雷达干涉测量(4学时)6.1雷达干涉测量基本原理(2学时)(1)掌握干涉测量的基本概念;(2)理解并掌握雷达干涉测量原理;(3)掌握雷达干涉测量的主要工作方式难点:雷达干涉测量基本原理;6.2雷达干涉测量的主要应用(2学时)(1)理解雷达干涉测量的一般流程;(2)了解雷达干涉测量的主要应用;难点:相位解缠的概念及算法;第7章微波遥感应用(2学时)(3)了解微波辐射计的主要应用领域(4)了解雷达遥感技术在测绘、农业、城市、海洋、气象等领域的应用;(2)通过实例,了解微波遥感在资源环境中的应用方法,如土壤湿度遥感;四、课程考核(1)作业和报告:作业:5次左右;(2)考核方式:闭卷考试;(3)总评成绩计算方式:平时成绩、实验成绩、期中考试成绩和期末考试成绩等综合计算; (4)在多媒体教室开展教学活动,力求传统教学手段与现代技术的有机统一;五、参考书目1、雷达影像干涉测量原理,武汉大学出版社,舒宁,2003;2、雷达成像技术,电子工业出版社,保铮等,2005;3、微波遥感导论,科学出版社,lainH.Woodhouse,2014;4、遥感相关期刊。

微波遥感复习要点武汉大学测绘学院X X第一章微波遥感基础1、微波遥感:指利用波长1mm-1m电磁波(微波波段)进行遥感的统称。

利用微波传感器接受地面各种地物发射和反射的微波信号,藉以识别、分析地物、提取所需的信息。

对云层、地表植被、松散沙层和干燥冰雪具有一定的穿透能力,又能夜以继日地全天候工作。

2、微波遥感传感器:主动式:侧视雷达(成像)、微波高度计(不成像)、微波散射计(不成像)被动式:微波辐射计(成像)。

3、微波遥感的优势:全天时:主动被动微波遥感都不依赖;全天候;一定的穿透能力:波长越长、、湿度越小湿度越小,,穿透越深穿透;提供特殊信息:海面形状, 海面风速, 土壤;提供相位信息:高程信息, 地形形变信息(雷达遥感不仅可以记录电磁波振幅信息,还可以记录电磁波相位信息,用于获取高精度的DEM)4、缺点:空间分辨率;影像几何变形大, 处理困难;不易解译;与可见光红外影像在几何上很难一致。

5、成像模式:宽扫描模式:天线(雷达波束)在成像时沿距离向扫描,使观察范围加宽,同时会降低方位向分辨率。

聚束模式:对传统的SAR成像模式而言,其发射波束一般正交于卫飞行方向。

而对聚束模式而言,雷达波束可以前后“斜视”,偏离正方向。

采用这种方式,雷达波束对目标的照射时间将比传统成像模要长,从而提高分辨率。

通过聚束模式,将卫星分辨率提高到lm。

条带模式。

6、微波:1mm-1m(0.3GHz-300GHz),L波段(1-2GHz:15cm-30cm)7、电磁波的基本物理量:频率、传播方向、振幅、极化。

传播过程遵循:反射、折射、衍射、干涉、吸收、散射等规律。

8、干涉的定义:由两个(或两个以上)频率、振动方向相同,相位相同或相位差恒定的电磁波在空间叠加时,合成波振幅为各个波的振幅矢量和。

因此,会出现交叠区某些地方振动加强,某些地方振动减弱或完全抵消的现象。

这种现象称为干涉。

产生干涉现象的电磁波称为相干波。

波的相干性导致微波雷达图像的像片上会出现颗粒状或斑点状的特征。