西藏文化资源保护开发

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:5

2020年1月下半月刊旅游活动对旅游目的地环境文化影响——以西藏拉萨为例肖榕泽 陈 邃旅游环境指在旅游活动特定的区域或范围内各种因素的存在状况和综合作用的结果,主要包括旅游资源状况与旅游活动有关的自然和社会文化两方面的因素。

本文以拉萨及周边地区为研究对象,对该区域内与旅游活动相关的自然和社会两方面的因素进行研究,分析旅游活动对旅游环境文化造成的影响,并对进一步更好地发展和保护拉萨的自然和社会文化的发展建议和对策等方面进行研究。

一、选题背景及意义2006年以来,西藏的旅游业得到了迅速发展,特别是有着“日光城”美称的拉萨,以其壮美的寺庙建筑和周边鬼斧神工的自然景观,快速发展,大量旅游者的进入推动了当地经济的发展,增加了经济收入,同时基于游客和旅游目的地的居民不断的交往过程中,不同的文化相互碰撞,促进了文化交流,并对当地的环境文化造成一定的影响。

二、文献综述本文是基于旅游目的地的环境文化,探寻在拉萨旅游不断发展的情况下,旅游活动会对当地的环境文化造成何种影响,这种影响的利弊会造就什么样的后果,针对此类题材,国内许多学者进行了相关研究,针对旅游活动对民族关系的影响、拉萨地区的节庆旅游等优秀的学刊论文等,除了查阅借鉴相关论文期刊,在研究拉萨旅游发展时,采取了大数据分析法,通过大数据反映出拉萨当地的旅游发展,从中和旅游活动相结合起来,共同探寻对策及相关建议。

三、西藏(拉萨)旅游发展概况拉萨在藏语中意思为“圣地”“佛城”,是西藏自治区的行政首府,同时也是西藏自治区的政治、经济、文化中心。

地理位置位于雅鲁藏布江支流拉萨河中游的河谷地带,海拔3 658米,总人口约50多万人,10多个民族聚集于此,其中藏族人口占到总人口的87%,全年日照时间达3 000小时以上,因此又称“日光城”。

在拉萨同时有着布达拉宫大昭寺、小昭寺等著名的宗教寺院以及虔诚的朝拜者,宗教的神秘感一直吸引着大量的游客前来。

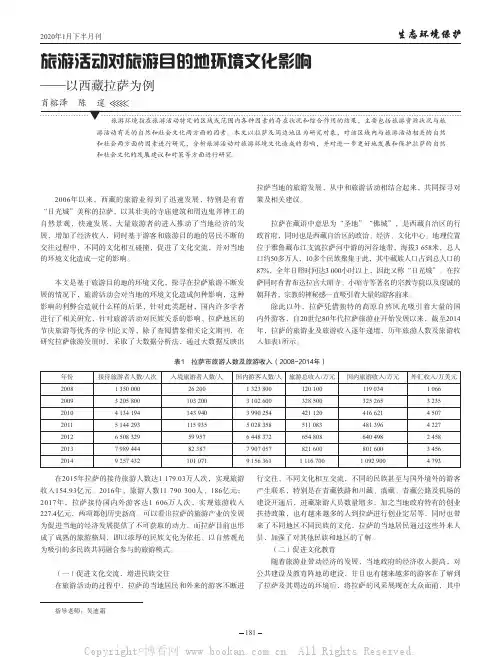

除此以外,拉萨凭借独特的高原自然风光吸引着大量的国内外游客,自20世纪80年代拉萨旅游业开始发展以来,截至2014年,拉萨的旅游业及旅游收入逐年递增,历年旅游人数及旅游收入如表1所示。

浅析西藏的生态环境保护问题摘要:西藏的生态环境一直处于一个良好的状态。

但是随着经济的不断发展、人口的不断增加以及一些违背自然生态法则和浪费资源的人为活动的产生,致使西藏的生态环境面临诸多挑战。

本文分析了西藏生态环境保护的现状以及影响西藏生态环境的因素,提出了保护西藏生态环境的对策措施。

关键词:西藏;生态环境;保护措施一、西藏生态环境保护的现状西藏位于世界屋脊的青藏高原上,总面积120多万平方公里。

目前,西藏的生态环境保持了良好的状态。

西藏目前的水环境、大气环境基本没有受到污染,工业废水的排水量不大,工业废气的排出标准在国家控制的范围内,全区没有发生过大的环境污染事故,主要江河湖泊大多仍处于原始状态。

近年来,西藏自治区政府采取了多项措施,加强对生态环境的保护力度。

第一,加强法制建设。

加大执法力度。

相继制定颁布了《西藏自治区环境保护条例》、《草原法实施办法》、《野生动物保护实施办法》、《森林管理条例》、《土地管理实施条理》、《关于贯彻国务院环境保护若干问题的决定》、《西藏自治区实施办法》等一系列与国家法规相配套的地方性法律、法规和规章。

与此同时,还加强了对生态环境保护的执法检查力度。

促进环境保护法律、法规在全区的贯彻落实,严厉打击各种破坏生态环境和污染环境的违法行为。

第二,强化管理制度。

西藏自治区建立了严格的管理体制,由各级人大监督,政府负责,环保部门统一管理,各部门分工负责。

认真履行环保审批权,严格执行建设项目环境影响评价、“三同时”、排污收费等管理制度。

同时还加大了城镇环境综合整治力度。

彻底清理城镇街巷、集贸市场、居民区卫生死角、流动人口聚居区、沟渠、河道等重点区域的生活垃圾和废弃杂物。

健全垃圾收运体系,逐步淘汰敞开式垃圾中转和运输方式,实现垃圾收集运输密闭化:集中整治企业周边环境和生产噪声扰民,规范排污行为。

在全区范围内全面禁止生产、销售、使用一次性塑料购物袋。

第三,加强生态环境保护,加快自然保护区的建设。

中华人民共和国青藏高原生态保护法(全文)(2023年4月26日第十四届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过)目录第一章总则第二章生态安全布局第三章生态保护修复第四章生态风险防控第五章保障与监督第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了加强青藏高原生态保护,防控生态风险,保障生态安全,建设国家生态文明高地,促进经济社会可持续发展,实现人与自然和谐共生,制定本法。

第二条从事或者涉及青藏高原生态保护相关活动,适用本法;本法未作规定的,适用其他有关法律的规定。

本法所称青藏高原,是指西藏自治区、青海省的全部行政区域和新疆维吾尔自治区、四川省、甘肃省、云南省的相关县级行政区域。

第三条青藏高原生态保护应当尊重自然、顺应自然、保护自然;坚持生态保护第一,自然恢复为主,守住自然生态安全边界;坚持统筹协调、分类施策、科学防控、系统治理。

第四条国家建立青藏高原生态保护协调机制,统筹指导、综合协调青藏高原生态保护工作,审议青藏高原生态保护重大政策、重大规划、重大项目,协调跨地区跨部门重大问题,督促检查相关重要工作的落实情况。

国务院有关部门按照职责分工,负责青藏高原生态保护相关工作。

第五条青藏高原地方各级人民政府应当落实本行政区域的生态保护修复、生态风险防控、优化产业结构和布局、维护青藏高原生态安全等责任。

青藏高原相关地方根据需要在地方性法规和地方政府规章制定、规划编制、监督执法等方面加强协作,协同推进青藏高原生态保护。

第六条国务院和青藏高原县级以上地方人民政府应当将青藏高原生态保护工作纳入国民经济和社会发展规划。

国务院有关部门按照职责分工,组织编制青藏高原生态保护修复等相关专项规划,组织实施重大生态修复等工程,统筹推进青藏高原生态保护修复等工作。

青藏高原县级以上地方人民政府按照国家有关规定,在本行政区域组织实施青藏高原生态保护修复等相关专项规划。

编制青藏高原生态保护修复等相关专项规划,应当进行科学论证评估。

第七条国家加强青藏高原土地、森林、草原、河流、湖泊、湿地、冰川、荒漠、野生动植物等自然资源状况和生态环境状况调查,开展区域资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,健全青藏高原生态环境、自然资源、生物多样性、水文、气象、地质、水土保持、自然灾害等监测网络体系,推进综合监测、协同监测和常态化监测。

藏羌彝文化产业走廊文化产业发展报告一藏羌彝文化产业走廊的缘起1980年费孝通先生提出“藏彝走廊”这个概念,主要指今川、滇、藏三省区毗邻地区由一系列南北走向的山系、河流所构成的高山峡谷区域。

在这片区域以藏族、羌族、彝族为代表的几十个民族,而以藏缅语族的藏语支和彝语支的民族居多,故从民族学而言称之为“藏彝走廊”。

藏羌彝走廊的主体民族是藏族、羌族、彝族,呈现廊道式空间分布,藏族主要分布于青藏高原以及甘肃甘南州、四川阿坝州、云南迪庆州等地;羌族是一个古老民族,是氐羌文化系统的直接传承者,影响到中国南方很多民族,主要聚居在四川阿坝州、汶川县、理县、绵阳市等地;氐羌民族南下或西行,与当地土著居民融合发展,成为汉藏语系汉族、羌族以外的其他民族的先民,因此藏羌彝民族具有深厚的渊源。

随着彝族迁徙与分支,逐渐形成了两条线路的彝文化走廊,一是从青藏高原南下,沿着岷江、安宁河谷,跨过金沙江,往东进入云南昭通、贵州毕节,沿乌蒙山南下,经曲靖,直抵广西百色;二是从青藏高原南下,沿着岷江、安宁河谷,经四川雅安、凉山、攀枝花,跨过金沙江,从云南楚雄、大理,沿着无量山、哀牢山,抵红河、文山、西双版纳。

藏羌彝文化走廊源远流长,是长期的民族迁徙与历史积淀而成。

现在,藏羌彝走廊沿线生活着藏、门巴、珞巴、保安、东乡、土、撒拉、羌、彝、苗、普米、傈僳、独龙、怒、纳西、白、哈尼、拉祜、基诺、景颇、傣等多个民族,成为这些民族生产生活、繁衍生息的“家园走廊”,也是生活于这片土地的不同民族之间团结互助、和睦共处的“家园走廊”。

藏羌彝文化产业走廊的地位与价值越来越凸显:从民族迁徙、融合与分化的史实来看,这是一条民族历史文化迁徙流动的“生命走廊”;从区域内各民族交往交流的发展历程来看,这是一条民族团结和睦共处的“家园走廊”;将这一区域置于西部少数民族地区发展的大格局之下审视,这是一条加快西部经济联系,推动社会发展的“经济走廊”;从区域内大尺度自然景观与生态环境、人文景观的独特构成来看,这是一条人与自然和谐共存的“生态走廊”,也是一条世界文化与自然遗产富集的“遗产走廊”。

西藏自治区旅游条例(2019年修正)文章属性•【制定机关】西藏自治区人大及其常委会•【公布日期】2019.07.31•【字号】•【施行日期】2017.02.01•【效力等级】自治条例、单行条例•【时效性】已被修订•【主题分类】旅游综合规定正文西藏自治区旅游条例(2002年7月26日西藏自治区第七届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过2010年9月29日西藏自治区第九届人民代表大会常务委员会第十八次会议修订2016年11月30日西藏自治区第十届人民代表大会常务委员会第二十七次会议修订2019年7月31日西藏自治区第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议修正)目录第一章总则第二章旅游者第三章规划与促进第四章保护与开发第五章经营与规范第六章服务与管理第七章监督检查第八章法律责任第九章附则第一章总则第一条为了保障旅游者、旅游经营者和旅游从业人员的合法权益,规范旅游市场秩序,保护和合理开发旅游资源,促进旅游业发展,根据《中华人民共和国旅游法》和有关法律、法规,结合自治区实际,制定本条例。

第二条自治区行政区域内的旅游活动和旅游资源保护开发、规划编制、产业促进、公共服务、经营服务以及相关的监督管理,适用本条例。

第三条自治区发展旅游业应当坚持政府主导,市场运作原则。

强化政府规划指导、资源统筹、公共服务和配套设施建设,发挥市场在配置资源中的决定性作用,形成自主经营、公平竞争、平等交换的旅游市场环境。

第四条开发旅游资源应当统一规划、突出特色、融合发展、合理利用、惠民利民、科学保护和可持续发展,实现经济效益、社会效益和生态效益相统一。

第五条自治区人民政府应当制定并组织实施旅游业持续健康发展战略的产业政策,发展特色、高端、精品旅游,提升旅游产品文化内涵,培育旅游市场主体,推动建设重要的世界旅游目的地。

第六条县级以上人民政府应当加强对旅游工作的组织和领导,把旅游业发展纳入国民经济和社会发展规划,建立健全旅游综合协调机制和激励机制,完善促进旅游业发展的政策和措施,推动区域间旅游合作,优化旅游发展环境,促进旅游业发展。

第16卷第4期 南方农业2022年2月Vol.16 No.4 South China Agriculture Feb. 2022168张志新,董帅虎.乡村振兴战略下西藏乡土文化和乡村旅游开发融合研究[J].南方农业,2022,16(4):168-170.乡村振兴战略下西藏乡土文化和乡村旅游开发融合研究张志新,董帅虎*(西藏大学,西藏拉萨 850000)摘 要 旅游业作为西藏自治区的支柱性产业,其发展对全区的经济发展有着重要影响。

在乡村振兴战略全面实施的背景下,如何将乡村发展和乡村旅游结合起来,既是西藏旅游业的现实困境,又是西藏旅游业未来进一步发展的持续动力。

在分析文旅融合与乡村振兴的内涵基础上,探讨文旅融合与乡村振兴的互馈机制,提出西藏乡土文化和乡村旅游开发融合的对策,包括营造舆论氛围、完善资金引进机制,彰显西藏旅游发展的乡村元素和打造数字文旅平台。

关键词 乡村振兴;乡土文化;乡村旅游;西藏自治区中图分类号:G249.2 文献标志码:A DOI :10.19415/ki.1673-890x.2022.04.055党的十八大以来,西藏自治区旅游业加速发展,旅游业作为先导产业的优势得到充分发挥,对于经济社会的综合带动作用凸显,促进了经济、社会、文化和生态全面发展。

2013年,西藏接待游客约1 291万人次,旅游收入约165亿元;2014年,西藏接待游客约 1 553万人次,旅游收入约204亿元;2015年,西藏接待游客首次突破2 000万人次,旅游收入约280亿元,分别比“十一五”末增长1.9倍和2.9倍。

“十三五”期间,西藏累计接待游客1.576 326亿人次,旅游收入2 125.96亿元,分别是“十二五”时期的2.3倍和2.4倍,旅游经济在全区国民经济总收入中占比达33.3%[1]。

旅游市场蓬勃发展的同时国民旅游需求的个性化、异质性特征凸显,传统的观光旅游需求逐渐向休闲型、体验型、沉浸型旅游需求转型。

山南市红色文化资源保护利用条例文章属性•【制定机关】山南地区人大及其常委会•【公布日期】2021.08.04•【字号】山南市人民代表大会常务委员会公告(〔2021〕6号)•【施行日期】2021.08.18•【效力等级】其他设区的市地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】文化正文山南市人民代表大会常务委员会公告(〔2021〕6号)《山南市红色文化资源保护利用条例》已经2021年6月24日山南市第一届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过,并经2021年7月29日西藏自治区第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议批准,现予公布,自2021年8月18日起施行。

特此公告。

山南市人民代表大会常务委员会2021年8月4日山南市红色文化资源保护利用条例(2021年6月24日山南市第一届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过2021年7月29日西藏自治区第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议批准)第一章总则第一条为了加强红色文化资源的保护利用,弘扬红色文化、传承红色基因,培育和践行社会主义核心价值观,铸牢中华民族共同体意识,根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国英雄烈士保护法》和《西藏自治区文物保护条例》等有关法律、法规,结合本市实际,制定本条例。

第二条本市行政区域内红色文化资源的调查认定、保护管理、传承弘扬、开发利用等,适用本条例。

第三条本条例所称红色文化资源,按照表现形式分为红色文化物质资源和红色文化精神资源。

红色文化物质资源是指山南各族人民在中国共产党团结带领下,进行革命、建设、改革进程中,在本市行政区域内留存下来的遗址、遗迹、实物和有关纪念设施等。

主要包括:(一)与重要事件和重大战斗有关的遗址、遗迹和代表性实物;(二)具有重要影响的人物和烈士事迹发生地、墓地或者纪念碑;(三)具有历史意义和代表历史见证的旧址、故居;(四)其他与红色文化相关的具有代表性的遗址、遗迹、实物和纪念设施。

西藏寺庙经济的历史、现状及对策引言西藏是中国的一个自治区,以其丰富的文化遗产和壮丽的自然风景而闻名于世。

其中,寺庙是西藏文化和宗教的重要组成部分。

寺庙不仅是佛教信仰的场所,也是西藏经济的重要组成部分。

本文将探讨西藏寺庙经济的历史、现状以及可能的对策。

寺庙经济的历史西藏寺庙经济可以追溯到古代。

在古代,寺庙不仅是宗教场所,也是政治和经济中心。

当时,寺庙拥有大量土地和财富,通过农业、牧业、商业和手工业等经济活动获得收入。

此外,寺庙还接收信徒的捐赠,这些捐赠被用于维护寺庙及供养僧侣。

然而,随着历史的变迁,西藏寺庙经济经历了一系列的变化。

在中国解放前,寺庙经济受到封建制度的影响,寺庙的土地、财富以及其他资源被剥夺,导致寺庙经济的衰落。

这段历史时期,寺庙经济一直处于停滞状态。

寺庙经济的现状随着中国改革开放的推进,西藏寺庙经济逐渐复苏。

政府恢复了寺庙的宗教功能,保护了其文化遗产,并鼓励寺庙参与经济活动。

目前,寺庙可以通过开展经济合作社、旅游业、手工艺品制作和出售等方式获得收入。

此外,政府还提供补贴和福利,以支持寺庙的运营。

然而,西藏寺庙经济仍面临一系列的挑战和问题。

首先,寺庙经济的发展不平衡,部分寺庙在经济活动方面具有竞争优势,而其他寺庙则面临较大的困难。

其次,寺庙经济受制于西藏地理环境的限制,交通不便、设施简陋、市场有限等问题制约了寺庙经济的发展。

此外,寺庙管理和经营能力相对薄弱也是一个问题。

对策为了促进西藏寺庙经济的可持续发展,可以采取以下对策:1.加强寺庙管理和经营能力的培养。

政府可以提供培训、指导和支持,帮助寺庙提高管理和经营能力,使其更好地利用资源和开展经济活动。

2.提升寺庙的文化旅游价值。

西藏拥有独特的文化和自然资源,政府可以鼓励寺庙保护和展示其文化遗产,吸引更多游客前来参观。

同时,政府可以改善交通和基础设施,提升游客的体验。

3.加强寺庙间的合作与交流。

政府可以组织寺庙间的合作交流活动,促进资源共享和互助合作。

西藏政治试题及答案大全一、单项选择题1. 西藏自治区成立于()年。

A. 1951B. 1955C. 1956D. 1965答案:D2. 西藏自治区的首府是()。

A. 拉萨B. 日喀则C. 昌都D. 林芝答案:A3. 西藏自治区位于中国的()。

B. 东部C. 南部D. 北部答案:A4. 西藏自治区的总面积约为()万平方公里。

A. 120B. 122C. 123D. 125答案:B5. 西藏自治区的主要民族是()。

A. 汉族B. 藏族C. 维吾尔族答案:B6. 西藏自治区的宗教信仰主要是()。

A. 基督教B. 伊斯兰教C. 佛教D. 道教答案:C7. 西藏自治区的气候类型主要是()。

A. 亚热带季风气候B. 温带大陆性气候C. 高原山地气候D. 热带雨林气候答案:C8. 西藏自治区的主要农作物是()。

A. 小麦B. 水稻C. 青稞D. 玉米答案:C9. 西藏自治区的著名景点包括()。

A. 布达拉宫B. 故宫C. 长城D. 黄山答案:A10. 西藏自治区的著名节日是()。

A. 藏历新年B. 春节C. 泼水节D. 端午节答案:A二、多项选择题1. 西藏自治区的地理特征包括()。

A. 高原B. 雪山C. 湖泊D. 森林答案:ABCD2. 西藏自治区的矿产资源包括()。

A. 铜B. 铅C. 锌D. 金答案:ABCD3. 西藏自治区的野生动物包括()。

A. 藏羚羊B. 雪豹C. 藏野驴D. 棕熊答案:ABCD4. 西藏自治区的非物质文化遗产包括()。

A. 藏戏B. 唐卡C. 藏医药D. 格萨尔王传答案:ABCD5. 西藏自治区的经济发展重点包括()。

A. 旅游业B. 农业C. 牧业D. 工业答案:ABCD三、判断题1. 西藏自治区是中国面积最大的省级行政区。

()答案:错误2. 西藏自治区是中国海拔最高的省级行政区。

()答案:正确3. 西藏自治区是中国唯一的藏族自治区。

()答案:正确4. 西藏自治区的气候属于亚热带季风气候。

西藏旅游产业发展存在的问题与对策引言近年来,西藏旅游产业得到了快速发展,吸引了大量的游客前往欣赏其壮丽的自然风光和独特的文化。

然而,与此同时,也面临着一些问题。

本文将深入探讨西藏旅游产业发展存在的问题,并提出相应的对策。

I. 西藏旅游产业面临的问题1.生态环境破坏西藏具有独特的生态环境和丰富的自然资源,但由于大量游客的涌入,旅游活动对当地的生态环境造成了一定程度的破坏。

例如,大量的垃圾、废水和排放物对西藏的自然景观造成了污染,并且过度开发和建设也破坏了当地的生态平衡。

2.文化传统受到威胁西藏拥有独特的文化传统,但随着旅游业的发展,一些传统的生活方式和习俗逐渐消失。

游客观光时的不尊重和商业化对当地的文化造成了威胁。

例如,一些传统节日被粉饰成“旅游表演”,失去了真正的意义。

3.旅游收益不平等尽管旅游业的发展带来了一定的经济收益,但这些收益并不平等地分布。

大部分收益集中在旅游业从业人员和大型旅游企业手中,对于当地居民的收益非常有限。

这加剧了贫富差距并引发了社会不稳定。

4.旅游资源利用效率低下尽管西藏拥有得天独厚的自然景观和文化资源,但目前仍存在资源利用效率低下的问题。

部分旅游景点未能得到充分的利用和保护,旅游线路单一而缺乏创新,不能满足游客的多样化需求。

II. 解决西藏旅游产业发展问题的对策1.加强生态环境保护为了保护西藏的生态环境,需要采取一系列措施。

首先,加强环境监测和治理,对排放的废水和垃圾进行有效处理。

其次,限制游客数量和游览时间,减少对生态环境的影响。

最后,提高游客的环保意识,鼓励他们爱护当地的自然资源。

2.保护和传承文化遗产为了保护西藏的文化传统,需要加强相关法律法规的制定和执行。

同时,需要加强教育和宣传,让游客了解和尊重当地的文化习俗。

此外,当地政府还可以推动传统文化的保护与发展,例如举办传统艺术展览和节日活动。

3.促进旅游收益共享为了解决旅游收益不平等的问题,可以采取一系列措施。

首先,加强社会保障体系建设,提高当地居民的收入水平。

西藏自治区政府办公厅关于印发扎曲水电规划报告审查意见的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 西藏自治区政府办公厅关于印发扎曲水电规划报告审查意见的通知(藏政办发〔2008〕102号)自治区发展改革委:自治区发展改革委《关于审批〈西藏自治区扎曲水电规划报告审查意见〉的请示》(藏发改交能〔2008〕257号)已经2008年8月6日自治区人民政府第17次常务会议研究同意,现将相关审查意见予以印发,并就有关事项明确如下:一、原则同意《西藏自治区扎曲水电规划报告审查意见》。

请据此认真做好水电开发前期工作。

二、自治区电力工业局和有关部门要大力推进规划推荐的近期开发工程(果多、林场)的前期工作,加快扎曲水电开发进程。

三、昌都地区要成立扎曲水电开发协调领导小组,统筹协调扎曲水电开发各项工作。

要做好征地拆迁和移民安置工作,做到搬得出、留得住、逐步能致富;高度重视环境保护工作,做到在保护中开发、在开发中保护,实现人与自然和谐发展。

四、勘测设计单位要按照有关法律法规和设计规程的要求,深入细致做好设计工作,确保设计质量。

二○○八年八月十五日西藏自治区扎曲水电规划报告审查意见2007年4月19至20日,水电水利规划设计总院会同西藏自治区发展改革委及西藏自治区电力工业局在拉萨共同主持召开了西藏自治区扎曲水电规划报告审查会议。

参加会议的有西藏自治区人民政府办公厅、国土资源厅、水利厅、交通厅、环保局、林业局、文物局、电力公司,昌都地区发展改革委,中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院(以下简称“贵阳院”)及西藏水利电力勘测设计院等单位的领导、专家和代表。

扎曲位于西藏昌都地区,为澜沧江上游东源,本规划范围为扎曲西藏境内河段,长140km,落差299m,平均比降2.14‰,河口多年平均流量326立方米/s。

西藏c类面试真题答案解析西藏C类面试真题答案解析作为一项评估个人能力和潜力的考试,面试是西藏C类考试中至关重要的一环。

通过面试,考官能够更好地了解考生的思维能力、表达能力以及专业素养。

今天我们将对西藏C类面试真题中的几个问题进行解析,帮助考生更好地准备面试。

1. 你如何理解“创新”?创新被广泛定义为在现有的基础上发展新的想法、方法或产品,以促进社会的进步。

对于创新的理解和实践有多种角度。

在个人层面,创新是我们拥抱新的思维方式和方法,通过提出问题和尝试新的解决方案来推动个人成长。

在组织层面,创新是开拓新市场、提高效率、增加竞争力的手段。

在社会层面,创新是解决当前社会问题并为未来社会发展做出贡献的途径。

2. 如何推动科技创新在西藏的发展?推动科技创新对于西藏的发展具有重要意义。

首先,需要加大投资力度,提供更多资源和支持给科研机构和创新企业,鼓励他们在技术研发和转化上进行投入。

其次,要加强科技人才培养,提升西藏的科技研发和创新能力。

这可能包括引进人才、加强科研团队的合作以及建立科技创新基地等措施。

最后,要加强科技创新的应用,将科研成果转化为实际生产力,推动经济和社会的发展。

3. 西藏的文化遗产保护与旅游开发如何平衡?西藏拥有丰富的文化遗产,保护和传承这些文化遗产对于维护西藏的独特性和吸引力至关重要。

然而,旅游开发也是推动经济增长的重要手段。

为了平衡文化遗产保护和旅游开发,可以采取以下措施。

首先,要制定相关政策和法规,明确保护的范围和限制,对于一些敏感的文化遗产进行严格的保护,避免过度商业化。

其次,要加强文化教育,提高公众对于文化遗产的认知和尊重。

最后,可以探索利用旅游开发的资金和资源,回馈到文化遗产保护上,确保可持续的发展。

4. 如何解决西藏的环境问题?西藏地处青藏高原,生态环境的保护对于维护西藏的可持续发展至关重要。

为了解决西藏的环境问题,可以采取以下措施。

首先,要加强环境监管和执法,打击破坏环境的行为。

6g坊Sichuan Building Materials 第47卷第4期2021年4月Vol.47,N o.4April,2021藏族传统村落公共开放空间分析与对策——以赤康村为例朱美蓉,索朗白姆(西藏大学工学院,西藏拉萨850000)摘要:本文对藏式传统村落公共开放空间类型进行建构,分为历史建筑、活动场所、自然、基础设施。

定性分析其特点、影响因素;采用语义分析法进行定量分析;从物质、社会、精神、民俗活动的角度,寻找空间需求与活力点。

进一步提出高品质空间的设计原则与对策。

关键词:公共开放空间;SD语义分析法;空间品质;设计策略中图分类号:TU982文献标志码:A文章编号:1672-4011(2021)04-0036-03DOI:10.3969/j.issn.1672-4011.2021.04.018Analysis and countermeasures of public open space in traditional Tibetan villages一A case study of chikang villageZHU Meirong,SUO1ANG BAImu(Institute of Technology,Tibet University,Lasa850000,China) Abstract:This paper constructs the public open space types of traditional Tibetan villages,which can be divided into historical buildings,activity places,nature and infrastructure.Qualitative analysis of its characteristics,influencing factors;the semantic analysis method is used for quantitative analysis.From the material,social,spiritual and folk activities,we looking for space needs and vitality point.Furthermore,the design principles and Countermeasures of high-quality space are put forward oKeywords:public open space;SD semantic analysis;space quality;design strategy1赤康村基本情况伴随着城市化进程加快,出现乡村数量减少、人口流失、基础设施欠缺、人居环境需整治、场所精神渐弱的现象。

在开发民俗文化旅游资源方面,我们应该注意哪些问题?遵循哪些原则?在我国旅游不断发展的大背景下,我们不得不承认在开发民俗文化旅游方面我们确实取得了十分丰硕的成果,而且我们许多地方仍然大力在发展旅游业,并且旅游也逐渐成为我们的支柱性产业,但是在我们不断开发旅游的过程中到底该注意些什么呢?第一,民俗文化的开发要注重保护,坚持保护第一,真正做到可持续发展。

我们不否认在开发民俗资源的过程中确实取得了很高的成就,但是一些问题和现象也是值得我们深思的。

任何一个民族亦或者是民俗的形成都有其鲜明的民族特色和特定的文化背景。

就比如在藏族地区普遍采用的一种葬俗——天葬,亦称“鸟葬”,天葬师把尸体背朝着天,折断四肢,在尸体中央和两肩用力撕开皮肤露出肌肉,然后退开,苍鹰铺天盖地而下竞争啄食。

天葬台上剩下骷髅时天葬师用石头将骷髅敲成骨酱揉成一团,秃鹫再次铺天盖地而下,食尽散去,周围的人开始长跪顶礼。

关于天葬,藏传佛教认为,点燃桑烟是铺上五彩路,恭请空行母到天葬台,尸体作为供品,敬献诸神,祈祷赎去逝者在世时的罪孽,请诸神把其灵魂带到天界。

天葬台上桑烟引来的鹰鹫,除吃人尸体外,不伤害任何动物,藏人称之为“神鸟”。

据说,如此葬法是效仿释迦牟尼“舍身饲虎”的行为,所以西藏至今仍流行天葬。

但是如果把天葬作为旅游资源的话,会让藏族同胞觉得是对他们的不尊重,是不利于民族之间的和谐发展的。

但是同时,被学者称为“上古遗存,天下奇迹”豆沙关悬棺,作为保存最多、最完好,地势最险峻的悬棺群,被称为“悬棺博物馆”,成为重要的旅游资源,也被很好的保护起来。

因此,在开发民俗资源的时候要做到合理取舍,重视民俗资源的保护。

第二,开发民俗旅游要做到保证其“原汁原味”。

在市场经济的作用下,一些地方政府一味地追求经济效益,而造就了许多的“伪民俗”。

甚至为了迎合游客的低俗心理,对其民俗暗示的捕风捉影开发“色文化”的擦边球。

就比如湖北巴东裸体纤夫再现神农溪畔这一事件,当地政府挖掘、整理纤夫文化遗产,弘扬纤夫“团结协作、拼搏向上”的纤夫精神,并以此申报世界非物质文化遗产项目,这无可厚非,裸纤作为当地人民过去生活的一种方式是应保护下来的,但是作为旅游资源大力推出是不是就有一种靠“肉感”赚钱之感?不仅破坏了其神圣性,同时对其文化也是一种亵渎。

保护青藏高原的地理意义青藏高原位于亚洲大陆的西南部,是世界上海拔最高、面积最大的高原。

它的保护意义不仅仅局限于地理层面,更关乎人类的生存和发展。

本文将从多个角度探讨保护青藏高原的地理意义。

青藏高原是世界上重要的水源地之一。

该地区有着丰富的冰川、湖泊和河流资源,其中包括亚洲最长的河流长江和印度最大的河流恒河。

这些水资源对于周边地区的农业、工业和生活用水至关重要。

因此,保护青藏高原就是保护这些重要的水源地,确保水资源的可持续利用。

青藏高原是全球生物多样性的重要保护区。

该地区拥有丰富的植物和动物物种,其中包括稀有的野生动物如藏羚羊、雪豹和藏狐等。

这些物种在生态平衡中起着重要的作用,对于维持生态系统的稳定性具有重要意义。

保护青藏高原就是保护这些珍稀物种,维护地球生态平衡。

青藏高原还是全球气候系统的重要组成部分。

该地区的高山、高原地貌以及特殊的地理位置,使得它对于全球气候具有重要影响。

青藏高原的冰川和积雪是全球气候变化的敏感指标,它们的融化会导致全球海平面上升、气候变暖等问题。

因此,保护青藏高原就是保护全球气候系统,减缓气候变化的影响。

青藏高原还具有重要的科学研究价值。

由于其特殊的地理环境和气候条件,研究人员可以通过对青藏高原的研究,深入了解地球的演化过程、全球气候变化以及生物多样性的形成和演化。

保护青藏高原就是为科学研究提供了宝贵的实验场所和研究资源。

保护青藏高原还具有重要的文化意义。

青藏高原是中国西藏自治区的核心地区,是藏族文化的发源地和传承地。

这里有着悠久的历史和丰富的文化遗产,包括宗教文化、传统艺术和民俗风情等。

保护青藏高原就是保护这一独特的文化遗产,促进多元文化的交流和传承。

保护青藏高原的地理意义不仅仅局限于其地理特征,更关乎人类的生存和发展。

保护青藏高原就是保护重要的水源地、维护生物多样性、减缓气候变化、推动科学研究和传承文化遗产。

我们每个人都应该积极参与到保护青藏高原的行动中,共同为地球的未来贡献自己的力量。

西藏文化资源开发与保护公共事业管理专业次仁加措指导老师黄小丽摘要:21世纪是文化旅游的世纪,文化因素将成为旅游创意经济发展的决定性因素。

通过分析西藏文化旅游资源产业化的现状,提出科学开发利用西藏丰富的文化旅游资源,培育西藏特色文化旅游市场的策略,促进西藏博大精深的民族文化更加繁荣,使得西藏旅游业拥有持久魅力和旺盛生命力。

在西藏地区社会经济特别是西藏旅游产业呈现出持续发展态势的今天,西藏文化成为发展中不可或缺的珍贵资源,一种“文化资本”,有待于从藏民族物质文化、精神文化、民俗风情等多层面进行有效的、合理的综合开发,充分利用西藏文化资源的优势与特色,使之成为西藏经济持续发展的动力来源。

关键词:西藏;文化资源;资源开发:资源保护文化旅游是游客为实现特殊的文化感受,对旅游地文化旅游资源的内涵进行深入体验,从而获得全方位的精神、文化享受的一种旅游类型。

文化旅游资源是开展文化旅游的前提和基础,文化旅游资源的有效利用及开发程度成为衡量旅游地文化旅游产业发展水平的重要指标。

文化旅游产业是旅游产业的一个重要组成部分真正的文化旅游产业主要是由人文旅游资源所开发出来的,是为满足人们的文化消费需求而产生的。

它的目的就是提高人们的旅游活动文化品质文化旅游的核心价值在于文化,文化可以提升旅游的品位,主导旅游形象定位。

西藏悠久的历史、灿烂的民族文化,为其文化旅游产业的发展提供了得天独厚的条件。

一西藏文化旅游资源及分类西藏位于祖国的西南边陲,面积120 多万平方公里,平均海拔4000 米以上,是世界上面积最大、海拔最高的高原,素有“世界屋脊”、“地球第三极”之称。

高亢的地势、较低的纬度,孕育了西藏高原复杂多样的地形地貌、气候特征及丰富多彩的自然资源,形成了极具魅力的自然旅游资源;同时在漫漫历史长河中,勤劳的西藏人民,以坚忍不拔、勇于开拓的民族精神与坚定的信念,创造了灿烂辉煌的高原文化,为后人留下了众多极富吸引力、极富民族文化内涵的文物古迹园林建筑、宗教设施、民俗风情、文化艺术等,成为西藏旅游产业极其宝贵的文化旅游资源。

据不完全统计,到2007年底,西藏目前可供国内外游客观光旅游的名胜古迹161处,其中世界文化遗产2处(布达拉宫、大昭寺),历史文化名城3座(拉萨、江孜、日喀则),国家级重点文物保护单位27家,自治区级文物保护单位55家,县级文物保护单位79家。

另外,一年还有14 个风俗各异的民间重大节日。

面对内涵丰富的文化旅游资源根据文化事象对其进行大体分类,并列举出部分代表性文化吸引物。

其主要特性有:(一)民族性在长期封闭且严酷的自然环境下,西藏先民用自己的智慧和大自然作斗争,创造了极富民族特色的西藏文化。

神秘的藏传佛教、豪放的西藏歌舞、多彩的节日、平顶的碉房民居、奇特的婚葬习俗等无不带着很深的民族印记,异彩纷呈的民族文化不仅可以让旅游者能够领略到完全不同于自己所在地域的民族风情,而且也能让旅游者感受和认识西藏文化的独特魅力,这无疑成为西藏文化旅游业赖以发展的资源基础和原动力。

(二)原生性西藏文化旅游资源的原生性与其特殊的地理环境、长期以来落后的的交通、信息的不畅不无关系。

四周林立的高山,相对封闭的交通通讯,使西藏民族文化较少受到现代工业文明的冲击与影响,不论是其宗教文化,还是其民俗文化等基本保留了原生态民族文化古朴而原始的特征与内涵。

神奇而独特的原生态民族文化,强烈地吸引着众多的国内外旅游爱好者,成为西藏旅游业重要的文化旅游资源。

(三)宗教性千百年来的信仰传统,使藏传佛教已经深深融于藏民族的生产、生活之中,西藏的建筑、戏剧曲艺、音乐舞蹈、民风民俗、工艺美术等无不带着浓厚的宗教色彩,宗教文化无疑成了西藏文化的主体。

来到西藏,就可领略到浓浓的宗教氛围,丰富的旅游资源特别是人文景观更是如此。

(四)地域性追求文化的地域差异性是文化旅游形成的根本动因,西藏地处世界屋脊,独特的自然、地理环境还使西藏文化旅游资源如宗教文化、建筑文化、曲艺文化、民风民俗、服饰文化等具有极明显的地域差异性,这种地方色彩不仅有别于区外,而且就区内而言也是风格迥异。

西藏地域文化的独特性决定了西藏文化旅游资源的不可替代性与垄断性,决定西藏文化旅游产业巨大的发展潜力。

二、西藏文化旅游资源开发中存在的问题(一)对产业观念认识不足,制约了我区文化旅游产业的健康发展近年来,我区学术界、文化界和旅游界政府部门对文化旅游产业的人士普遍存在泛化现象,把旅游业整体作为文化旅游产业的组成部分,包括纯自然的观光型景区、旅游服务基础设施等。

这种泛化意识把旅游文化与文化旅游混为一体,无视人文旅游资源与自然资源的本质区别,混淆了文化旅游产业的特性、功效和主体,妨碍了旅游产业的可持续发展,制约了文化旅游资源的有效开发。

导致成型的纯自然景区被不协调地打造成人造景点,主体模糊失去了原有的服务功效。

(二)文化旅游资源的管理滞后,保护意识淡薄文化旅游产业是综合性很强、关联度很高的产业,因而文化旅游资源的管理涉及到旅游、文化、公安、军队、林业、文物、环保、交通等相关部门。

由于缺乏统一的领导、协调机制,各相关部门各自为政,使文化资源的管理目前仍处于条块管理状态,不能形成合力,来推动文化旅游产业的健康、快速的发展。

(三)文化旅游产品结构单一,缺乏品牌支撑西藏文化旅游发展的整体水平还不高,目前对全区整个文化旅游资源的开发还缺乏科学的规划与系统的论证,由此造成了西藏文化旅游资源开发的低层次性与文化旅游资源一定程度的浪费;从开发的旅游产品看,文化旅游产业发展还基本停留在以寺庙为主题的观光旅游层面上,“下车观庙,上车睡觉”已是西藏旅游不争的事实,这不仅使游客游兴大减,而且也失去了对西藏民族文化进一步了解的兴趣;在景点的开发、旅游线路设计及旅游活动的组织方面,仅限于现有资源的简单利用,民族文化的切入点及挖掘深度不够,从而无论是在旅游容量上,还是在文化涵量上,都明显不足;在西藏民俗文化旅游产品的开发方面,还处于始发阶段,民俗文化的表现形式单一且雷同,文化的区域差异性没能充分体现,具有浓郁地方和民族特色的休闲项目、趣味项目等可参与性项目的综合开发程度总体较低。

单一的缺乏品牌支撑的文化旅游产品,不仅不能全面展示西藏文化独有的精神内涵,也无法让游客全面感受、体验西藏文化的魅力与精髓,更不能适应蓬勃发展的现代旅游业的要求,必将严重制约着西藏文化旅游产业的进一步发展。

(四)文化旅游纪念品创新不够且文化特色不强旅游纪念品作为传统文化的一种载体,在旅游业的发展中起着举足轻重的作用。

特色鲜明的旅游纪念品通过游客可以将西藏的传统文化和地方特色带往全国乃至世界各地,无形中起到宣传促销的作用,但长期以来,由于忽视了对旅游纪念品的发展与创新、忽视了旅游纪念品的制作工艺与文化特色、忽视了旅游纪念品技术含量与生产成本,致使西藏旅游纪念品市场几乎被外货占领。

创新不够:不注重产品开发的创意、系列化与产品更新换代,致使长期以来区内本土旅游纪念品品种单一,无法满足不同旅游消费档次和不同层面旅游者对旅游纪念品需求多样化的要求;特色不强:不注重对纪念品文化内涵的系统挖掘,致使本土旅游纪念品失去其地域性而无特色,进而失去对游客的吸引力;工艺不精:就西藏本土纪念品而言,技术、文化含量有限,设计简单且加工、制作工艺粗糙,面对激烈的市场竞争,致使其失去竞争力;另外西藏本土旅游纪念品还缺乏完善的产权制度或政策的保护,致使内地厂商竞相模仿造成大量“藏”字牌伪劣产品,不仅未能充分体现西藏纪念品的文化品位,而且严重影响了旅游纪念品的市场声誉,旅游纪念品经济效益更是难以体现。

(五)旅游从业人员综合素质不高且对民族传统文化的理解欠缺文化旅游在一定程度上是检验旅游从业人员文化素质的高低的试金石,从业人员中不论其是从事旅游资源的规划与开发,旅游产品的设计,还是旅游过程的服务都是基于一定的文化基础之上。

西藏文化历史悠久,博大精深,这就对文化旅游从业人员提出了更高的要求,从业人员除必备作为一名旅游从业人员基本的专业素质外,而且还要谙熟西藏的传统文化。

然而目前西藏旅游从业人员整体水平还不高,传统文化的素养偏低,特别是一些导游员对西藏的文化和传统知之甚少,有些甚至根本没有什么了解,所以对西藏旅游景点所体现的民族文化内涵很难把握,讲解内容深度自然不够,而且曲解和歪曲的现象时有发生,由此更是无法帮助不同文化背景的游客领悟西藏文化内涵,旅游活动也只能停留在浅显的观光层面上,这不仅无法体现西藏文化的内涵与精髓,而且还直接影响到西藏旅游服务的水平、质量与西藏旅游的形象,更无法适应现代旅游的发展的客观要求。

三、西藏文化旅游资源开发对策(一)挖掘旅游资源的文化内涵提升西藏文化旅游的层次西藏的文化旅游资源丰富而独特,若要将这一资源优势转变为经济优势、竞争优势,全面体现、提升西藏文化旅游的品位与层次,首先必须要改变浅层次开发的旅游理念,对西藏文化旅游资源的品质特征进行科学、全面、综合、有效的分析,即摸清家底进行总体形象定位。

其次,在分析区域文脉的基础上凝炼不同区域文化主题,围绕主题精心组织文化旅游项目,整合区域文化要素,丰富项目的文化内涵,将文化内涵与人文精神渗透、表现到旅游产品的各个层面,形成区域特色品牌;第三,突出文化特色。

(二)加大纪念品的开发力度增强旅游纪念品的市场竞争力(1)建立旅游纪念品研发中心,充分利用区内民族手工艺专家及相关专业人才,在对进藏游客客源构成进行分析和预测,以区别不同国家、不同层次的游客购物心理与消费需求,在此基础上,开发品种多样,档次不同,规格齐全,包装精美,工艺精良,文化内涵丰富的“藏”字牌旅游纪念品,从根本上改变西藏旅游纪念品市场鱼目混珠的局面。

(2)凭借各地区传统手工业资源及工艺优势,聘请有专业才能的设计师,充分挖掘纪念品文化内涵,在产品用材上突出地域特色,在产品工艺上体现民族特色,在产品内涵中注入传统文化的元素,使民族风格、地域特色和艺术品位在西藏旅游纪念品中得到完美的展现。

(3)对于开发和革新的产品及时进行注册与专利申请,加强知识产权的保护,同时以授权方式或其他产权转让方式授让给当地民族手工业企业或家庭作坊进行加工生产,严把质量关,切忌简单粗糙。

(4)对民族手工业生产企业给予政策优惠与重点扶持,加大对民族手工业经营管理人员、技术人员、产品设计人员的培训力度,使其能够以市场为导向,不断优化产品结构,不断提高手工艺品技术含量与工艺水平,在降低生产成本,增加产品的附加值的同时,提升旅游纪念品的内在品质。

(三)加大人才的引进和培养力度造就一支高素质的文化旅游队伍发展西藏文化旅游,关键是要建设一支高素质的从业人员队伍。

要推出极富创意的文化旅游项目,提高文化旅游产品的档次和吸引力,需要一支具有高素养的设计、策划队伍;要充分挖掘旅游产品的文化内涵,打造西藏文化旅游的品牌,需要一支具有高素养的旅游经营者队伍;文化旅游的发展与深化,同样需要高素养导游队伍。