孔子“有教无类”思想提纲

- 格式:docx

- 大小:29.94 KB

- 文档页数:4

孔子“有教无类”思想与我国新《义务教育法》春秋时期,随着社会政治经济的不断发展,文化教育也处于新旧更替的交接点上,新兴地主、“农与工肆”之人、小私有者和要求解放的奴隶们都渴求文化知识。

孔子顺应时代的要求,明确提出了“有教无类”的主张,从而打破了少数奴隶主贵族对文化教育的垄断,扩大了教育的社会基础和人才来源,使更多的人获得了受教育的机会,推动了文化下移和普及教育,促进了私学的发展,为战国诸子兴起、百家争鸣开辟了道路,也为新兴地主阶级培养和造就了一大批“贤才”,从而促进了文化教育和社会的发展。

今天,重温孔子的“有教无类”思想,必将有助于我们更新教育观念,更好地贯彻、落实新的《义务教育法》,在更大范围内实现教育平等。

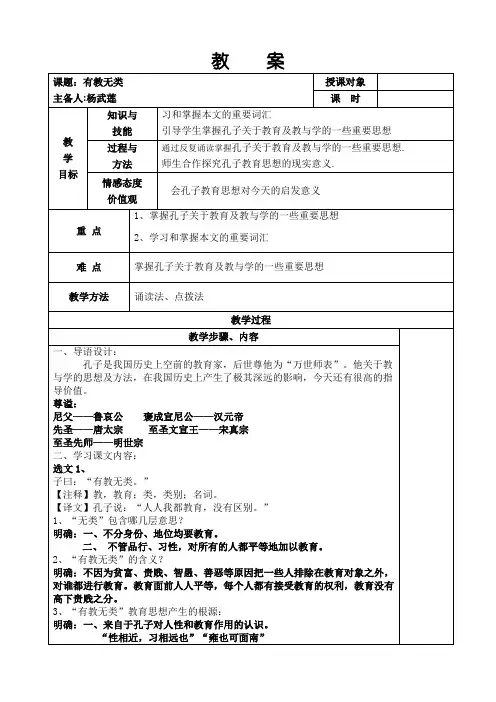

一、孔子“有教无类”思想的主要观点“有教无类”作为孔子在教育对象方面的基本原则,具有极其丰富的内涵,包含了人们不分出身贵贱、不管品行善恶、不论智力高低,也不拘泥于地域和种族差异等,人人都可以接受教育等多重涵义。

1.人不论出身贵贱,都可以接受教育何晏认为“有教无类”的“类”是根据贵贱分的类,即“言人所在见教,无有贵贱种类也”。

[1]皇侃疏:“人乃有贵贱,宜同资教,不可以其种类、庶鄙而不教之也。

教之则善,本无类也。

”[2]此说为大多数人所接受。

冯友兰认为,孔子“如此大招学生,不问身家,凡缴学费者即收,一律教以种种功课,教读各种名贵典籍,此实一大解放也”。

[3]据《史记•仲尼弟子列传》记载,孔子的学生来自不同的家庭,身份也很复杂,只有少数是贵族子弟(如南宫敬叔、司马牛)和商人子弟(如子贡),大多数是平民(如颜回、曾参、子路)。

这表明孔子是不看重学生的出身和等级的。

2.人不论品行善恶、聪明愚笨,都能够进行教育朱熹在《论语集注》中将“有教无类”注为“人性皆善,而其类有善恶之殊者,气习之染也。

故君子有教,则人皆可以复于善,而不当复论其类之恶矣”。

[4]不仅如此,孔子招收学生也是不分智愚的,其学生的知识智能、学习态度都不尽相同。

孔子的教育思想有教无类还有什么

孔子的教育思想的核心是有教无类。

孔子是我国教育史上第一个将毕生精力贡献给教育事业的人,他对后世的教育活动产生了深远的影响。

1孔子的教育思想

孔子在教学方法上要求老师“有教无类”、“经邦济世”的教育观,“因材施教”、“启发式”的方法论、注重童蒙、启蒙教育。

他教育学生要有老老实实的学习态度,要谦虚好学、时常复习学过的知识,以便“温故而知新”、新知识引申拓宽、深入,“举一而反三”。

孔子道德教育的主要内容是“礼”和“仁”;在道德修养方面,他提出树立志向、克己、践履躬行、内省、勇于改过等方法;“学而知之”是孔子教学思想的主导思想;主张不耻下问、虚心好学的同时,强调学习与思考相结合;同时还必须“学以致用”,将学到的知识运用于社会实践。

2影响

孔子提出了儒家学说,尽管他“述而不作”,但他在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”、“千古圣人”,是当时社会上最博学者之一,后世并尊称他为至圣、万世师表,认为他曾修《诗》、《书》、定《礼》、《乐》,序《周易》,作《春秋》,而《论语》是儒家的经典著作。

孔

子的思想及学说对后世产生了极其深远的影响。

孔子的仁说,体现了人道精神;孔子的礼说,则体现了礼制精神,即现代意义上的秩序和制度。

人道主义是人类永恒的主题,对于任何社会、任何时代、任何一个政府都是适用的,而秩序和制度社会则是建立人类文明社会的基本要求。

孔子的这种人道主义和秩序精神,是中国古代社会政治思想的精华。

孔子的“有教无类”教育思想摘要:孔子的“有教无类”思想在各家注疏中共有三种解释,第一种解释是无论什么人都要教育,第二种解释是无论什么人最后都会被教育成没有区别的同类善人。

第三种解释是前两种解释的融合,所以实质上有两种解释。

通过与《论语》文本对比,第一种解释可以在教育学中成立,第二种解释也可以成立,但是却是在对受教育者提出向学之心要求的前提下才可以成立。

孔子的“有教无类”思想对于教育者和受教育者同时提出了要求,对于现代教育颇有意义。

关键词:有教无类;教育万能;论向学之心;劝学孔子的“有教无类”思想出于《论语·卫灵公》篇,第39条就这么四个字,因此没有上下文可以解释。

但是它却是一个重要的教育学思想,并且颇有争议。

因此,需要澄清其含义及对于教育的意义。

一、“有教无类”思想的三种解释通过对《论语》的重读及其对各家的注疏来看,“有教无类”共有三种解释。

第一种解释:无论什么人都要进行教育。

如杨伯峻的注解:“人人我都教育,没有贫富、地域等等区别。

”[1]杨树达的注解依据的是孔子的两段原文,“述而篇曰:子曰:自行束■以上,吾未尝无诲焉。

”[2]这里的束■是弟子见老师的礼物,凡是有了薄礼,孔子都会教育。

“互乡难与言”中互乡这个地方的人都是恶人,但是其中的童子来学习,孔子也没有拒绝教育。

第二种解释:无论什么人最后都会教育成没有什么区别的同类善人。

引申来看,没有区分也就是教育好了,因为教育就是都把学生教育好,不能是教育不好。

如朱熹的解释就是“人性皆善,而其类有善恶之殊者,气习之染也。

故君子有教,则人皆可以复于善,而不当复论其类之恶矣。

”[3]168也就是说,每个人本性是善的,最后经过教育也一定会恢复善的本性。

张居正的《论语别裁》中也同样是这种解释:“智的,愚的,贤的,不肖的,都是一般样教训化导他,何尝分别等类,而有所拣择于其间哉?”[4]252还有第三种解释实质是把第一种和第二种解释融合起来,也就是说无论什么人都可以教育,最后也能把人教育好了。

孔子“有教无类”的民主价值探析孔子是中国古代伟大的思想家和教育家,其思想对中国乃至世界产生了深远的影响。

孔子的“有教无类”思想是其民主价值观的重要组成部分,体现了其对教育和社会的深刻理解和追求。

本文将从不同角度探析孔子“有教无类”的民主价值观,以期为现代社会提供借鉴和启示。

我们需要了解孔子“有教无类”思想的内涵。

在《论语》中,孔子曾说:“有教无类”,这句话体现了孔子对教育的普及和平等的追求。

孔子认为,人人都应该接受教育,无论贫富贵贱,只要有学习的愿望和能力,就应该得到教育的机会。

这一思想与当时的社会现实形成鲜明对比,当时社会上的教育资源主要集中在贵族阶层,平民百姓几乎没有受到教育的机会。

孔子的“有教无类”思想,体现了其对教育平等和普及的追求,具有显著的民主性质。

我们可以从孔子“有教无类”思想对社会结构的影响来探讨其民主价值。

在孔子看来,教育是人才的重要来源,只有通过教育,人们才能接受道德和理性的熏陶,成为有益于社会的人才。

孔子主张要让每个人都有机会接受教育,不分贵贱贫富。

这种思想影响了当时的社会结构,逐渐改变了贵族主导的社会格局,为社会的民主化发展奠定了基础。

在现代社会,教育的普及和全民教育也成为了民主社会的重要标志之一。

孔子“有教无类”的民主价值观还体现在其对政治制度和人治理的思考上。

孔子认为,一个理想的社会应该建立在理性、仁爱和道德之上,而这些素质是通过教育得以培养和提高的。

孔子主张在治理社会时,应该以道德和仁爱为准则,而非以权势和金钱为导向。

这种民主的治理理念,影响了中国古代政治制度的发展,也对后世产生了深远的影响。

我们可以从孔子“有教无类”思想和现代社会的关联来探究其民主价值。

在当代社会,教育的普及和平等是现代民主社会的重要标志之一,孔子的“有教无类”思想对现代社会仍然具有深刻的启示。

在当前社会,教育资源的不平等和教育机会的不公平依然存在,孔子的“有教无类”思想提醒我们,应该努力推动教育的平等和普及,让每个人都能有机会接受良好的教育。

浅析有教无类浅析孔子的“有教无类”思想×××姓名(×××学院,学院所在地点,学院所在地邮编)摘要:中国古代大教育家孔子提出的“有教无类”思想,确定了孔子办私学的教育对象,使教育及于平民,在教育史上具有划时代的意义。

随着时间的的流逝,孔子的“有教无类”思想,通过不断的发展,从单独的“政教”方面运用到包括学校教育、家庭教育、社会教育等诸多形式的教育领域,其意义也不停的在扩展、延伸和变化。

本文通过对孔子的“有教无类”思想的浅显分析揭示其对现代社会教育发展的重大意义。

关键词:有教无类教育孔子Abstract:The great educators'practice confucius'thought in ancient China put forward ideas, ” “ who wishes to learn you have determined your confucius'thought do private school education object, so that education and education at forthousand, in which the histo ry. As time goes by, ” “ who wishes to learn cenfucian, constant thought of development, from a separate terms of use of Church and State ” “ to inc lude school education and family education, social studies and many other forms of education, its significance is also days'continuous in extensions, extension and change. This article on ” “ who wishes to learn cenfucian students'ideological simply analysis reveals the development of modern social education.Key words:make no social distinctions in teaching;Education; Confucius一、前言在两千五百年前,我国古代的一位大教育家——孔子,他提出了“有教无类”的教育思想,从而打破了过去贵族垄断、学于官府的局面,开创了平民办学之风。

孔子有教无类思想对我国教育公平的启示毛泽东曾经说过:“孔子的思想是教育的思想,他的教育观念到今天依然很活跃,对中华民族的发展具有重要意义,而孔子的教育思想也与当今的教育公平问题的有关。

”一、孔子教育思想的核心1、道德操守。

孔子主张以“道德之礼、仁义之德、以乐天下之人”为核心,表现为教育理念中重要的一部分。

他强调要“礼仪”,把学习做人正直、和谐、宽容、自律置于首位;强调要“德行”,尤其要倡导公德,“孝敬父母,事人利物,民兴国家”,实现社会公平教育。

2、精以修身。

孔子主张以“敬吾所亲”为自身修养的基础,培养社会责任意识,形成个人价值观,培养良好的社会本领,推动学生创新思考,倡导改进教育体制,实现教育公平。

3、思考求真。

孔子鼓励人们探究真理,强调“至孝”、“至智”,勉励人们多年考虑、去思考,以期改变自己,由此实现教育公平。

二、孔子教育思想对教育公平的启示1、加强家教。

孔子强调在家庭要培养敬老、孝子,要有健康的精神价值观,家庭作为人的原型示范,在公平教育中,家教也起到了很大的作用。

要切实加强家教教育,让孩子掌握基本的道德礼仪,积极应对公平教育。

2、鼓励实践。

孔子强调要“知行合一”,他认为,实践更能熏陶人的思想品德,是成长的关键,也是促进公平教育的有效手段。

在实践中,学生们在自身日常生活和社会实践中积累论据与经验,完善自身能力,推动社会公平。

3、理解关怀。

孔子教育思想强调要加强管故,以“言教”与“行教”为关怀的基础,结合辅导,传授教育知识,提升人的趣味性,激发人的学习欲望,最终实现公平教育。

三、结语孔子的教育思想给我们公平教育的实践指出了明确的道路,就是社会应该在教育观念、制度设计、资源配置上竭力做到公平对待,让每一个孩子都得到宽松良好的教育环境和充足的资源,培养大家友爱共存、团结一心的社会思想,去改善我国教育公平状况,更加地促进社会发展。

孔子“有教无类”教育公平思想及其当代价值作者:陈海梅来源:《理论与创新》2020年第18期【摘 ;要】孔子冲破了“学在官府”的局限,是提倡教育公平的第一人;普及教育的第一人。

孔子“有教无类”教育公平思想有历史现实和理论基础;孔子“有教无类”的教育机会均等引申出孔子“因材施教”教育发展观和“当仁不让于师”的教育师生平等论;孔子“有教无类”的教育公平思想的实现是社会公平的基本要求,是实现“因材施教”的教育手段,教学协调的重要方式。

【关键词】孔子;有教无类;价值引言孔子“有教无类”教育公平思想,有助于我们更好的理解教育公平的必要性。

当今的教育公平存在一定的问题,教育地域经济发展区域、城乡区域、学校之间教育公平发展仍存在较大的差距,孔子打破地域、年龄、贫富等局限对当时和现今都有借鉴和划时代的意义。

1.孔子“有教无类”的基本内涵与思想基础1.1孔子“有教无类”本质含义孔子在《论语·卫灵公》中曰:“有教无类”①“无类”就是无差别。

不管是教学门槛亦传授过程以及教学成果方面做到无类无别。

孔子曰:“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”②可以看出入孔门的门槛不高,只要带十条干牛肉就可以接受公平的教育,而这干牛肉只是代表学生是自愿接受教育;教育教学传授过程中平等地看待学生。

使接受教育的对象不再局限所谓的“学在官府,民间无学”的局面。

1.2孔子“有教无类”的历史现实及理论基石孔子所处环境是奴隶制向封建制度过渡的时期,随着铁犁牛耕生产工具的改变,井田制分崩离析。

孔子打破“学在官府”的限制而迎来“有教无类”之思来巩固当时的统治,推动社会政治经济的发展。

孔子言:“性相近,习相远”③孔子对于人性善恶只一个“近”字形容,人后天的习性修养造成了品性的不同,“习”字的教育学使人有品行的千差万别,可知学习教育是何等重要。

2.孔子有教无类教育思想的体现2.1重视教育孔子曰:“德之不修,学之不讲,闻义不能徒,不善不能改,是吾忧也”。

④释义为“人的品行不经过修习,学问不进行讲授和学习,耳中听到道义不去实践,自己不良的行为,不去改正这才是我所担心的”。

孔子“有教无类”思想对当代教育的启示孔子(551-479BC)是中国古代思想家、教育家和哲学家,在中国文化的发展中具有至关重要的地位。

孔子的教育思想被称为“有教无类”,这一思想突出了个体的重要性,充分尊重个体的尊严和自主权,对当代教育具有深远的启示价值。

本文将探讨孔子“有教无类”思想在当代教育中的意义和应用。

“有教无类”的理念孔子是一位经验主义者,他认为知识和教育应该基于实践和经验,并坚信所有人都是可以受教育的。

据《论语》记载,孔子曾经说过:“人无高低贵贱之分。

”孔子认为无论是贵族、平民,还是贫民,都有学习和实践的机会,任何人都可以通过自我努力来改变自己的命运。

孔子的“有教无类”思想是建立在他的五伦道德观之上的。

他主张,一个完整的社会需要有家庭的尊重、政府的金钱、朋友的忠诚、人民的诚实和关爱。

每个人都有五伦,即家庭、国家、朋友、社会、自己,每个人都要尊重伦理和秩序,在社会发展中扮演自己的角色。

因此,孔子非常看重教育的重要性,认为教育能够改变人们的思想,促进个人的变革和社会的进步。

当代教育的启示当代教育无疑需要从孔子的“有教无类”思想中汲取灵感。

在世界上许多地区,人们面临着教育不平等和贫困的问题,许多年轻人在教育上无法获得平等的机会。

因此,我们需要践行孔子的思想,提供给所有的人平等的学习和实践机会,充分尊重人的尊严和自主权。

第一,教育应该注重发掘和引领个体特长。

这是与孔子“有教无类”思想最相关的一点,每个人都有自己独特的特长和才能,教育应该重视和发掘个体的潜力。

教育应该是个体化和差异化,采取多元化的方法和手段,鼓励和引导学生在自己的特长和领域上发挥。

第二,教育应该是普及的和公平的。

任何人都应该有平等的学习和实践机会,教育的门槛应该尽可能地降低,人们应该从小学习到成年,从非正式教育到正式教育,受到全面、系统、终身的教育。

同时,教育的内容也应该是普及和公平的,涵盖不同领域、层次和程度的知识和技能,为不同的人提供适用的教育课程和机会。

孔子“有教无类”的民主价值探析孔子被誉为中国古代最伟大的思想家和教育家之一,他提出的“有教无类”思想深刻影响了中国古代和现代的教育观念和价值观念。

这一思想也被认为具有民主价值,因为它强调所有人都有接受教育的权利,而不分贵贱贫富。

在当今世界,民主和平等的价值观越来越受到重视,因此对孔子“有教无类”的民主价值进行探析,有助于我们更好地理解和传承这一古代智慧。

我们需要了解“有教无类”思想的具体含义。

孔子在《论语》中说:“有教无类。

”这句话表明了孔子主张的不分贵贱贫富,人人皆可接受教育。

他认为,教育应该是公平的,不应该受到社会地位的限制。

这与古代中国的士大夫制度和世袭贵族制度形成鲜明对比,反映了孔子对于教育平等的关注和追求。

孔子“有教无类”的思想具有民主的内在价值。

民主是一种政治制度,也是一种价值观念,核心就是平等和自由。

在民主社会中,每个人都拥有平等接受教育的权利,不论他们的社会地位、财富和出身。

孔子主张的“有教无类”思想,契合了民主价值观,促进了教育的平等和包容性,体现了他对人的尊严和平等的追求。

孔子“有教无类”的思想对当今社会也有启示意义。

在现代社会,教育资源的不公平分配和教育机会的不平等现象依然存在。

一些贫困地区和农村地区的孩子因为家庭条件和地理位置的限制,难以获得优质的教育资源。

这就违背了孔子“有教无类”的理念。

我们需要借鉴孔子的思想,努力构建一个真正公平和包容的教育体系,让每个孩子都有机会接受优质的教育,实现人的全面发展。

孔子“有教无类”的思想也呼应了当代社会对于多元文化和多元价值观的尊重和包容。

在一个多元化的社会里,不同族群、文化、宗教、性别等都应该享有平等的教育权利,这也是民主社会所追求的包容性。

孔子的这一思想对于我们推动多元文化教育、跨文化交流和交融具有重要的教育启示作用。

我们需要清醒认识到,孔子“有教无类”的思想也存在一些局限性。

在孔子时代的中国社会里,封建等级制度依然占主导地位,社会地位的不平等是不可避免的。

有教无类孔子教育思想的现代启示在人类文明发展的漫长历程中,孔子的教育思想一直占据着重要的地位。

其中,“有教无类”作为孔子教育思想的核心,强调教育应该不分贵贱贫富,每个人都应该有受教育的机会。

本文旨在探讨有教无类孔子教育思想的现代启示,以期为当下的教育发展提供有益的借鉴。

孔子,作为中国古代著名的思想家和教育家,其教育思想影响深远。

有教无类作为一种具有普适性的教育理念,主张在实施教育时,不应受学生身份、地位、财富等因素的干扰,而是要每个人的个体差异和潜能,力求让每个人都能在教育中获益。

有教无类孔子教育思想要求我们在教育中注重人的尊严和价值。

每个人都具有独特的个性和优点,因此教育应该充分发掘每个人的潜能,帮助他们实现自我价值。

同时,有教无类教育思想还强调人性向善,倡导通过教育引导人们向善,进而提升社会的整体道德水平。

有教无类也倡导身体力行,教育不仅仅是知识的传授,更是人格的塑造,要求学生不仅在理论上理解知识,更要在实践中运用知识。

在当今社会,有教无类孔子教育思想的现代启示仍然具有重要的现实意义。

现代教育应该充分学生的全面发展,尊重每个学生的个性和潜能,注重培养他们的创新能力和实践能力。

现代教育应强调素质教育,而非单纯的应试教育。

学生除了掌握知识外,还应具备独立思考、解决问题的能力,以适应不断变化的社会环境。

现代教育应注重道德教育,引导学生树立正确的价值观和人生观,培养他们良好的道德品质和社会责任感。

总结起来,有教无类孔子教育思想对现代社会的启示在于:教育应该是全人类的福祉,每个人都应该有平等接受教育的机会;教育应该个体的差异和潜能,力求让每个人都能在教育中获得成长;教育应该注重理论与实践的结合,培养学生具备全面发展的素质;教育应该强调道德教育,引导学生树立正确的价值观和人生观。

这些启示对于我们理解并实施现代教育具有重要的指导意义。

在未来的教育发展中,我们应该继续汲取有教无类孔子教育思想的精髓,学生的全面发展,尊重个体差异,注重道德教育和素质教育。

2019年第j期(总第813期)大放从教育对象、教育目的看孔子的“有教无类”思想张黎黎(重庆师范大学文学院,重庆 401331)摘要:在仁爱观的理论基础上,孔子提出了“有教无类”的教育思想。这一思想内涵十分丰富,在学术界引发了很大的 争议。本文从教育对象、教育目的两个角度梳理“有教无类”的具体内涵,在此基础上提出了想法和解释思路。关键词:有教无类论语孔子

“有教无类”是我国伟大的教育家和思想家孔子的主 张,这一教育思想是孔子博大精深的教育思想系统中的重 要组成部分。“有教无类”出自《论语•卫灵公》,原句是子 曰:“有教无类。”但因为只有光秃秃的一句,没有上下文可 以结合语境理解,所以具体内涵在学界一直众说纷纭、莫 衷一■是。!、“有教无类”意思梳理对一个字或词语的理解,最好回到最原始的典籍当中。 《论语》‘‘文辞简约,解 ”,以下总结 大类对“有教无类”的理解。(一)教育对象角度在 到这个词语,就觉得意思为“人人我都教育,没有( 、地域等)区别I杨伯峻",大中小学的教材这,大部分 这教,一 体是 的这个解, 学者南怀瑾、 的观点,南认为这个 要解 。孔子生活在春秋的中期,这是一个社会制度正发生巨 大 的期,是一个“ ”的期,分尖锐。孔子为只有兴办教育,培养众 、君子型治国理政的人才,国家才能发展。因,孔子 ,他招收学生的 是十分的,孔子曾说:“自 以上,吾无 ,”意思是只要 可以到孔子的教 。 有学 为这个 学 可以 为教育对不分类的 ,这的“类”包含的东西很多,可以说不分贵族和平民,不分华夏和华夷诸族,不分年长和年幼,不分氏 族宗姓。在孔子有有姓的弟子当中,的学有大贵族出 身的南宫敬叔、孟懿子,有出身低微后来成了大商人的子 贡,有偷出身的颜逐聚,平民出身的占大数,有子张、曾 参、颜渊等。在《论语》和《史记•仲尼弟子列传》中,记载的七 十余人也是来自各个所居地域,比如颜回是鲁人,端木赐是 卫人,子路是卞人,子游是吴人,还有其来自晋、秦、齐、陈、 温国、楚的弟子。在孔子的弟子中有比孔子小6岁的颜路,还 有比孔子53岁的公孙龙,学之间的年龄差距达47岁。在 这些弟子中,有姬姓氏族、姜姓氏族、芈姓氏族、子姓氏族、妫 姓氏族、赢姓氏族等。《荀子•法行篇》记载,南郭惠子问于子贡曰:“夫子之门何其杂也?”子贡曰君子……是以杂也。” 其中的“杂”字可见孔子 的弟子的确具有 。文、 在《孔子是“全民教育家” 0》和《有教无类解》等文中出一分的 ,为“教”是“教民”, “民” ,就是说不分氏族,按地域对奴隶进行强制训练。通过统计,《论语》中的“教”字一共出 七次, 教育、教学、教之解,“子问…… 教不, ”(《为篇》),#子以四教:文,行,忠,信”(《述而篇》),#子适卫,冉有 仆……曰:教之”(《子路篇》),#子曰:善人教民七年,可以 即戎矣”(《子路篇》),#子曰:以不教民战,是谓弃之”(《子路 篇》),#子曰:不教 之虐,不戎视成之暴, 期谓之”(《尧曰篇》),最后加上文说的《卫灵公篇》中的“子 曰:有教无类”,这七处皆无军事训练的思。在我国 ,只有 主贵族子弟 教育, 这 这个教育对 , 没有 身自 , 只是 说 的 具。 , 和 为国家的 大,为 主贵族子弟来 ,要 ,们在“序”里学“射”,显然奴隶是不可能被训练的。孔子是学的,不是“ ”的JL弟子 、 七,这些 个域、个姓氏、个 有,但没有一是 ,因不可是训练 。这解不合文字训诂和 史 。(二)教育目的角度《 •理志》巴、蜀、广汉本南夷,秦并以为郡,土地肥美……民 , 年,俗不 , 易淫佚,柔弱褊厄。景、武问,文翁为守,教民读法,笃道德, 反以好文刺讥,贵慕权权势。及司马相如游宦京师诸侯,以 文辞于世,=党慕循其迹。后有王褒、严遵、扬雄之,文章 冠天下。繇文翁倡其教,如为之,故孔子曰:‘有教无 类。’”思是巴蜀地区的 是夷人,是没有受到开化的,但是经过文翁和司马相如的改教育后,出 一批名扬天下的文。班固在这虽没有明确解释‘‘有教无类”,但很 明有教育改变的意思。北朝的皇侃在《论语集解义疏》中把‘‘有教无类”疏解 为‘‘乃有贵贱,宜资教,不可以其类庶鄙不教之。169教育理论研究教之则善,本无类也”。也就是说,人无论出身庶鄙都应该接 受教育,因为人们本来是不分类别的,只要得到教育就会变 得善良。清代学者刘宝楠在《论语正义》中赞同这一观点,引 用皇侃的原话注释“有教无类”。宋代朱熹在《论语集注》中说人性皆善,而其类有善 恶之殊者,气习之染也。故君子有教,则人皆可以富于善,而 不 论其类之恶也。”朱熹认为人本善,只不因为后天的习气所熏染才有善恶之分,如果受了教育,就可以恢 复善性。也就是说 教育后的结。一个很有意思的现象出现了, 代从班固到朱熹这条线上的 人的 是不的,是人《论语》的代很,们的观点会不会有说 (二、“有教无类”意思之我见以上分,笔者比较赞同第二种理解,也就是“通 过教育,人们会 类的别”。(一) 从字面含义求证“有教无类”可以分为两个部分理解。一 ,“有……无……”的 。易中天指出,“有……无……”这种句式在汉语中有 意:一是只有5,没有b,比如有眼无珠、有才无命;二是有a,没有非a(b),比 有来无回、有头无尾;是既有5,又没有5,比如有意无意、有 一搭没一-四是 有5,就没有b, 有备无患、有无恐。 ,“有教无类” 释。一 ,“有” 。“有”这个在 语中出。 为,在 一个“有”字,的在,也可以说是 。 中的“有之”,《经》中的“女子有行,远父母兄弟”,这里显然解释 为“ ”、“女子出嫁了”读起来更顺畅,可见“有”并无实际意义,也可以说是强 的语气。这种用法至仍 见客家话、闽言、粤言等,而且在英语、法语、瑞典语等 外语中也有所体现。 闽方言关于“有”的用法就有很多,说“我有吃饭”,在英语中就是“I h5ve e5ten it”,表7K — I的 时。在《论语•公冶篇》中“子路有闻,未之能行,唯 恐有闻。”这里“有闻”和“行”的关系很明显。“有+动词”示 动作的 ,因此,“有教无类”中的“教” “eduC5ted”,也就是“ 教育之 ……”(二) 从孔子思想求证孔子在《论语•阳货篇》中提到“性相近,习相远”,孔子 这 论强调 教育的重要,孔子认为一个人最终品质如何在很大程度是由教育环境决定的。即使具备了好的先天素质,但也不能自觉成才,而要通过教育才 能有所提,最终形好的品质。相反 一个人不继续学习,这些品质就会丧失。《论语•阳货篇》记载,子曰: “……好仁不好学,其弊也愚;好不好学,其弊也-好 不好学,其弊也贼;好直不好学,其弊也绞;好勇不好学,其

孔子“有教无类”提纲

出处:“有教无类”源于《论语•卫灵公》

一、产生的条件

1.时代背景

春秋末期,社会生产力的发展要求更多的人掌握文化知识,这种对教育的迫切需求。

孔子顺应历史发展的潮流创办私学,提出了“有教无类”的思想,打破了“礼不下庶

人”的局面。

2.思想基础

一方面,“仁”是孔子思想体系的核心;另一方面,孔子认为“性相近,习相远也”,

每个人都有受教育的基础,都能通过学习提高、改变自己。

3.个人经历

孔子三岁丧父、十七岁丧母,少年之时“贫且贱”,但是他一直坚持学习并最终

学有所成。因此,他同情下层无条件接受教育的人,也愿意为有心向学的人提供

帮助。

二、内涵

1. 人不论出身贵贱,都可以接受教育

2. 人不论品行善恶,都能够进行教育

3. 人不论聪明愚笨,都可以接受教育

4. 人不论年龄大小、不论是否有了职业,都应该接受教育

三、对“有教无类”思想的争辩

1. 对“自行束脩以上”的争辩

孔子曾说:“自行束脩以上,吾未尝无悔焉。”有的学者借此指责孔子虽言“无类”,

实则又类。大部分学者则认为,这正是孔子“有教无类”的最深动的注脚。孔子

招生并不收取学费,他所要求的是拜师的礼节。凡是真心要学习的、主动地按照

礼仪来拜他为师的,无论贫富、贵贱、男女、老少、远近,孔子都会接纳他、教

诲他的。

2. 对“类”的争辩

大多数人把“类”解释为“种类”,但也有学者认为在春秋时期还没有“逻辑的

类别”的概念,“类”字只是用在氏族范畴里表示族类,因此,孔子“无类”的

本意应该是不分氏族的意思。

3. 对“有教”的争辩

从孔子所处的历史背景来考量,把“有教无类”理解为普及教育难免有不妥之处,

因为当时的教育是完全依附于政治的,教育目的在于维护封建统治。此外,“学

无常师”仍是当时的常态,即使学术下移、私学兴起,教师并没有被职业化。

四、贡献及影响

(1)一方面,“有教无类”教育思想打破了“学在官府”的教育界限,不仅扩大了受教

育的对象及范围,也使更多的人接受了儒家思想的影响,为以后儒家思想对中国的

千年统治打下基础;另一方面,使社会更加稳定,有更多人为政治经济发展出谋划

策。

(2)建立儒家哲学

(3)整理文化遗产

孔子删《诗》书,订《礼》乐,赞《易》象,修《春秋》,赋予古籍以新意义与新

生命,对于维护 与传承文化遗产贡献极大

(4)塑造师道典型

孔子以其“学而不厌,诲而不倦”的精神塑造了我国师道的典型。孔子的师道典

型,影响了后代师道文化的发展,使尊师重道成为中国文化的特色之一。

五、现实意义

1. 合理性

1) 孔子关于“人不论聪明愚笨,都可以接受教育”的思想与“人不论品行善

恶,都能够进行教育”的思想,与我们今天强调的“教育要面向全体学生”

是相通的,有利于实现教育公平。

2) 孔子关于“人不论年龄大小、不论是否有了职业,都应该接受教育”的思

想,与我们今天主张的继续教育和终身教育是相通的,有利于实现大众教

育,提高全体国民素质,促进素质教育的全面推进。

2. 局限性

1) 孔子的“有教无类”不包括妇女。孔子的三千弟子中没有一个是女性,存

在男尊女卑的观念,在当代社会并不适用。

2) 当代中国,城乡之间、区域之间、强势群体与弱势群体之间还存在诸多教

育不平等的现象。

3) 在“应试教育”的强大压力下,一些天资愚钝的学生可能被高校拒之门外,

无法在获得更高层次的教育。

4) 在今天的教育中,一些教师把学习成绩当做衡量学生好坏的标准,缺乏公

平的原则,轻视学习差的学生。

(六) 孔子教育思想对当代教育的启示

1.尊重学生的个性

教育和教学要从学生的实际出发,既要了解掌握学生的优点与长处,又要了解掌握学

生的缺点与不足;既要了解学生的年龄特征和类型特点,还要了解学生的个别特点。

此外,要充分发挥班主任的桥梁作用,班主任应定期召集任课教师研究班级学生的教育,

让各任课教师更全面地了解学生的特点,促进学生的全面发展。

义务教育各学校应该在深化课堂教学改革、全面提高课堂教学质量的同时,从本校实际

出发,大力开展形式多样的课外活动,让所有学生都参加到课外活动中来,以激发学生

的学习兴趣,发展学生的才能和特长,达到因材施教的目的。

2.充分发挥学生的主体作用

当前我国的教学模式基本上是以教师为主体的, 这种教学模式压抑了学生的独立思考能力

和创造精神。我们应该变“灌输教学”为“启发教学”,以启发式的教学方法培养学生独立

思考的能力,鼓励学生经常与老师辩论, 发表不同见解。

3.继承德育的优良传统

孔子认为,“孝悌”是做人的根本。一个人可以没有文化知识,但是不能够不会基本的

为人处事

在物质利益当前的社会,我们应该大力提倡道德教育,指导学生树立正确的价值观和道德

观。

孔子的其他教育思想

孔子的教育目的:施于有政——培养“志道”和“弘道”的志士和君子

在维护社会意识的同时,孔子也强调社会人民大众的利益,“因民之所利而利之”,主张

民有所生有所养,注意尽量减轻对民众的剥削。

孔子的教育心理

1.学习动机与学习境界

2.思维心理与记忆心理

3.素质养成与发展为本

4.迁移整合与认知建构

5.学思结合与知行统一

论教育的作用

1、教育在社会发展中的作用

通过冉有之问,孔子扼要地阐述了他的“庶、富、教”的施政大纲。从三者排列看,孔子

已直观地认识到治理好一个国家,要有这三个条件:首先要有较多的劳动力;其次,发展生

产,解决人民的物质生活中的吃、喝、穿、住的问题只有在先庶、先富的基础上才能有效地

进行教化,发展教育事业。

2、教育在人的成长中的作用

集中体现在孔子“性相近,习相远”的思想中。 他从“习相远”出发提出了早期教育,

他是教育史上第一个提出早期教育理论的人。

论道德教育

1、德智关系

弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁,行有余力,则以学文。(《学而》)

这句话反映出孔子重视道德教育,把道德教育放在首位。

2.德育原则和方法

(1)立志

士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。(《里仁》)

士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

(《泰伯》)

(2)自省自克

己所不欲,勿施于人 。(《卫灵公》)

见贤思齐焉,见不贤而内自省也。 (《里仁》)

(3)改过迁善

子曰:丘也幸,苟有过,人必知之。(《述而》)

(4)力行

“君子耻其言而过于行”《论语•宪问》

(5)乐道与安仁

这是道德修养的最高目标。“知之者,不如好之者;好之者,不如乐之者。”《论语•雍也》

指出了为学和进德的感情和兴趣逐渐加深的三个阶段:知之、乐之与好之。

体 会

在当代社会,我们应当坚持孔子的教育机会均等原则,建立公共的学校体系,公办民办一视

同仁,加大对贫困地区的扶持力度,努力实现义务教育阶段的免费教育,保证所有学生的同

等受教育权利。

作为一名师范生,我认为教师对待学生应该像孔子那样做到不问尊卑贵贱、一视同仁,关心

爱护每个学生,不能只对尖子生情有独钟,对差生却漠不关心。此外,教师还应当注重每个

学生的不同特点,做到“因材施教”,充分挖掘和发挥学生的潜能。