孔子的“有教无类”教育思想

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:8

一、孔子的教育学思想和美学思想教育学思想:有教无类的教育观,因材施教、启发式的教育方式。

孔子所处春秋时期,在春秋之前,在当时平民百姓是没有资格去读书,获得教育的权利的,“学在官府”、“官师合一”、“政教合一”、“不官则无所授书”,教育、学术皆由“官府”世守,那时候的教育是“有类”的。

到了春秋时代,“天子失官,学在四夷”,文化下移,下层平民希望获得受教育的权利。

孔子顺应历史发展潮流,创办私学,实行“有教无类”的办学方针。

无论学生是怎样的身份、地位、民族都愿意去教他们,所以在孔子三千学生之中,来自当时各个国家地区的不同身份的人,绝大多数出身贫贱。

孔子对自己弟子的教育方法不是那种一味的灌输式教育,不管学生是否接受只管老师我说。

孔子对每一位弟子因材施教,让每一位弟子可以根据自身发展去接受教育,在因材施教的同时结合启发式教学方法,用孔子的话说,就是“不愤不启、不悱不发、举一隅不以三隅反,则不复也”。

他要求学生达到“愤”和“悱”的心理状态,然后再施以“启发”的方法,帮助学生打开思路。

所以他的弟子当中各种各样的人才都有,七十二贤士。

他的这些思想在《侍坐》当中得以体现。

美学思想:孔子的学说中最重要的就是“仁”,所以的孔子的美学思想以“仁”为中心,孔子强调善与美相联系。

他认为美与善是密切联系而不可分的,甚至是善的同义词,如“里仁为美”(和有仁德的人在一起,这样才算是善的、好的人)、“君子成人之美,不成人之恶”(帮助和赞成别人做好事,不帮助和不赞同别人做坏事)等。

这里所谓的“美”是和善、德一个意思,二者可以混同使用。

在中国孔子是最早提出美育思想的人,孔子的美学思想以“诗”为基础,提倡“诗教”,即把文学艺术和政治道德结合起来,把文学艺术当作改变社会和政治的手段,陶冶情操的重要方式。

并且孔子认为,一个完人,应该在诗、礼、乐修身成性。

在《侍坐》篇中可以看出他关注的是具体社会中的人。

文质彬彬,是孔子典型的美学思想,它强调内容与形式的统一。

孔子的十大教育思想

1、因材施教的思想。

作为个体的人是有差别的,智力、经验、认识等都有所不同,因此教育要因人而异,不能一成不变。

2、有教无类的思想。

每个人都有接受教育的权利,不能剥夺任何人受教育的权利,教育没有高低贵贱之分。

3、学思结合的思想。

只学习不思考会迷茫,只思考不学习就会危险。

学习不能机械性死学,要消化、思考,才能变成自己的东西。

4、学以致用的思想。

学习的目的是为了应用,没有使用价值的学习毫无意义。

知识很多不能都学,学习要以应用为导向。

5、重视道德教育的思想。

德育和智育是教育的两翼,只有智育没有德育,对社会的危险性更大。

6、重视自我反省的思想。

吾日三省吾身,反省之于个人就像老师之于学习,是自我教育的过程。

一个人只有通过不断地反省总结,才能矫正自己的不足。

7、强调担当与责任教育的思想。

与知识比起来,责任和担当更重要,教育的首要社会目的就是教人有责任心。

8、强调立志对学习的促进作用。

树立远大的志向,明确学习的目标,才能有恒心、有毅力去努力学习。

9、树立终生学习、以民为师的理念。

学习不分高低贵贱,不懂就要请教,要敢于向不如自己的人学习。

不学习就会掉队,活到老学到老。

10、重视教育的社会功能,及对个体的促进作用。

教育不仅是一个人的事,也是一个民族、一个国家和一个社会的事。

孔子教育思想之“有教无类”孔子是我国伟大的思想家、教育家,我国古代教育思想的奠定人。

结合国教科组织把他列为世界十大历史名人之一。

孔子这样描绘自己的一世:“吾十有五而至于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天数,六十耳顺,七十而从心所欲,不逾矩也。

”孔子一世中有一大部分的时间从事传道、授业、解惑的教育工作,积累了丰富的教育经验,形成了比较系统的教育思想,为后代留下一笔可贵的财产。

在孔子的教育思想中,拥有划时代意义的、最光芒的思想,就是“有教无类”。

这短短四个字,把历史分红了两截。

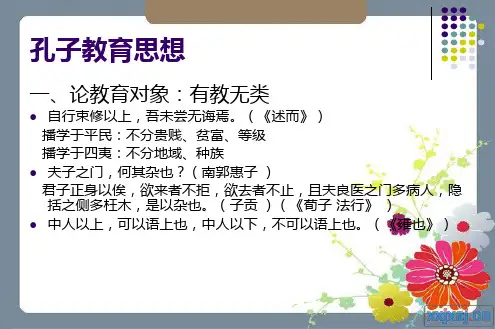

一、何为有教无类在孔子从前,夏、商、西周的学校教育、学术文化知识都掌握在官府之中,所说的“学在官府”就是这个意思。

在教育这个问题上,把人分为两类:一类有权受教育,一类无权受教育。

有权受教育的也有权办教育,无权受教育的也就无权办教育。

办教育与受教育都是一种特权。

孔子的贡献就在于他不单开创了私学这类新的教育形式,并且明确提出了“有教无类”这一思想。

孔子:“有教无类”(《论语 . 卫灵公》),东汉马融注同:“言人所在赐教,无有种类。

”魏人何晏说:“类,谓种类。

言人所在赐教,无有贵贱种类也。

”南北朝时的黄侃日:“人乃有贵贱,宜同资教,不能够其种类庶鄙而不教之也。

教之则善,本无类也。

”从马融、何晏、黄侃的疏证来看,他们从贵贱的角度来解说“类”字,“类”即“种类”。

宋朱熹,则解说:“人性皆善,而其类有善恶之殊者,气习之染也。

故君子有教,则人皆能够复于善,而不妥复论其类之恶矣。

”)朱熹以为,人性皆善,虽因后大环境造成习染不一样,也不该分善、恶两类而分别教育之。

故能够说他也是把“类”看作“种类”讲的。

孔子“有教无类” 中的“教”字,原意是对学生施加影响,而学生接受影响之谓。

二、基本内容“有教无类”的主张是孔子领先提出来的。

“有教无类”见于《论语·卫灵公》,原文为:子曰:有教无类。

译文:人人我都教育,没有(贫富、地区等等)差别。

全章仅仅四个字,但是孔子教育思想系统的总纲却正是这四字。

孔子的”有教无类”思想与教育公平摘要:孔子这位伟大的教育家给我们留下了许多具有超越时空意义的教育思想, "有教无类"便是孔子最重要的教育思想之一。

该思想的提出有利于实现了教育的平民化,开教育公平之先河,推动了中国古代教育事业的发展。

学习孔老夫子的“有教无类”思想对当下的教育改革及发展仍具有重要的现实意义。

关键词:有教无类;教育公平;现实意义一、什么是孔子的“有教无类”有人认为孔子“有教无类”的教育思想本意是指:“在教育对象上,不分贵族与平民,不分华夏与华夷诸族,不分年长与年幼的限制,只要本人愿意,人人都可以接受教育。

”[1]子曰:“有教无类。

”(《论语卫灵公》第39章)孔子所主张的“有教无类”的意思是说:无论是谁都是可以受教育的。

孔子又说:“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”。

(《述而》第7章)意思是说只要你带上一些薄礼来拜师,我从来没有不教的。

孔子本着从人出发,讲究“人道”,提出了人与人之间“性相近,习相远”的理论,指出人的天赋素质相近,否定了奴隶主贵族比平民高贵、优越的思想。

在此基础上,他极力主张“有教无类”、扩大教育对象。

[2]在朱熹的《四书集注》中也提到“人性皆善,而其类有善恶之殊者,气习之染也。

故君子有教,则人皆可以复于善,而不当复论其类之恶意矣”。

由此可见,孔子在招收学生时是不分学生品行的好坏的,认为人的本性都是善良的,通过教育可以使那些品行不好的学生向善,来求学的人一律招收,认为都是可教的。

孔子的有教无类思想还体现了在接受教育对象时不分贫富贵贱,不分种族,实质上体现了教育平等的思想。

正如《论语义疏》中所说的:“言人所在见教,无有种类”;“人乃有贵贱种类,宜同资教,不可以其种类鄙庶而不教之也。

教之则善,本无类也”;“类,种类也。

言所在见教,无有贵贱种类也”。

当代学者冯友兰先生言孔子“如此大招学生,不问身家,凡缴学费者即受,一律教以种种功课,教读各种名贵典籍,此实一大解放也” [3]是的,孔子处在那个等级森严的奴隶主贵族时代,却能提出“有教无类”的教育思想,可谓是古代教育史上的一大发展。

简述孔子有教无类的教育思想

孔子是中国古代最富有影响力的思想家、教育家,他提倡“有教无类”的教育

理念。

“有教无类”是指孔子在推行统一教育和普及教育的过程中,将原有的有类别的教育转变为无类别的教育,男女贵贱不分、父职分给,使有类别的教育变为无类别的教育,实现社会的平等教育。

孔子认为,社会以文化为支柱,文化的根本在于立信言行,然而,当时的文化

极度强调礼教,即在礼教行为中分出等级,包括父职分、父女分、父爱子、子爱父等,以及更严格、更确定的等级,甚至“四等分”,即两个性质不同的家庭,分别负责不同的财富和道德继承陋习。

孔子把这些分级精神视为一种极端,并指出这种分类将导致社会和文化衰落,所以孔子提出了“有教无类”的教育理念,以取代有分类的教育。

他认为,等级在表面上似乎给社会增添了生机,实际上它就是在削弱社会的紧密程度,除了对弱者不公,也容易引起不平等思想的根源,因此提出应以“有教无类”的教育理念作为人人平等的基础,促使学生能够一同受教育,实现社会的公平正义。

孔子认为,由此可发现,去掉等级和贵贱之分,人人可以同等地学习毫无歧视,他就是以这种思想为基础,将政府机构和学校调整为每个人都可以获得同样的教育和机会,不受社会地位的影响,只受学习能力的影响,以志士仁人作为模范。

因此,“有教无类”教育理念也被称之为“有利于智慧出众”,它提倡追求知识和共存共荣。

总之,孔子提出的“有教无类”教育理念,是一种改进文化结构的新思想,强

调了人人平等的教育大原则,促进了不同财富、不同社会地位、不同性别或不同信仰背景下,每个人都可以拥有同等的教育机会,从而拓宽了中国传统社会的教育模式,有力地推进了中国的教育事业的繁荣发展。

孔子有教无类对当今的意义

孔子有教无类,是指孔子的教育理念是不分贵贱、贫富、男女、年龄等各种差异,对所有人都一视同仁,不分等级,不分阶层,不分种族,不分性别,不分年龄,不分贫富,不分地位,不分职业,不分身份,不分地域,不分国籍,不分宗教,不分政治派别,不分文化背景,不分语言,不分肤色,不分外貌,不分智商,不分健康状况,不分性取向,不分婚姻状况,不分家庭背景,不分社会地位,不分职业身份,不分学历水平,不分人类的任何差异,都应该受到同等的教育。

孔子有教无类的教育理念,对当今社会仍然具有重要的意义。

首先,它强调了人的平等,反对了等级制度和歧视。

在当今社会,人们仍然存在着各种各样的歧视,如性别歧视、种族歧视、地域歧视、贫富歧视等等。

孔子有教无类的教育理念,提醒我们要尊重每个人的人格尊严,不应该因为一个人的身份、地位、财富、性别、种族等因素而歧视他人。

孔子有教无类的教育理念,强调了教育的普及和公平。

在当今社会,教育资源的分配不平衡,很多贫困地区的孩子无法接受良好的教育,而一些富裕家庭的孩子则可以享受到更好的教育资源。

孔子有教无类的教育理念,提醒我们要关注教育公平,让每个人都有机会接受良好的教育,实现自我价值。

孔子有教无类的教育理念,强调了教育的终身性。

在当今社会,知

识更新换代很快,人们需要不断学习和更新知识,才能适应社会的发展和变化。

孔子有教无类的教育理念,提醒我们要注重终身教育,不断学习和提高自己的素质,以适应社会的发展和变化。

孔子有教无类的教育理念,对当今社会仍然具有重要的意义。

我们应该秉持这种教育理念,尊重每个人的人格尊严,关注教育公平,注重终身教育,为实现人类的共同发展和进步而努力。

孔子的教育思想孔子的教育思想时常被后人津津乐道,这个话题经常成为《论语》读后感的热门话题,那么初读论语的我们究竟品读出孔子怎样的教学思想呢?以下就是我们小组的总结。

孔子提出"有教无类"思想,使教育及于更大范畴,突破了那个时期阶级教育森严的局面,尤其是突破了那个时期贵族等差教育的束缚。

"士"是周代统治阶级中的最下层,"君子"是指在位的贵族。

所谓"学而优则仕",就是说人类社会不分高低、人不分贵贱尊卑,只要受过教育就可以做官。

孔子既主张有教无类,又主张"学而优则仕",这不仅突破了西周以来奴隶主贵族教育的局限,同时在一定程度上打破了周朝世官世禄制,打破了对做官人员身份的限制。

这是历史的一大进步,也是政治的一大进步。

孔子主张适宜教育:孔子对不同的教育对象采取不同的具有针对性的适宜的方法与途径实施教育,在施以教学时,他首先了解对象的独特个性。

譬如,对不同学生问同一个问题,孔子对各人的答复却不一样:子路问:"闻斯行诸?"子曰:"有父兄在,如之何其闻斯行诸之?" 冉由问:"闻斯行诸?"子曰:"闻斯行之。

" 公西华曰:"由也问'闻斯行诸',子曰:'有父兄在';求也问'闻斯行诸',子曰:'闻斯行之'。

赤也惑,敢问。

子曰:"求也退,故进之,由也兼人,故退之"。

孔子说:因为冉求性格怯懦,所以激他一下,鼓励他去做;子路好胜人,自以为是,所以抑制他一下让他不要急着去做。

这正是孔子根据学生不同的个性,所采取的因材施教,补偏救僻的教育方法。

这就是孔子对教育对象性格的了解和根据不同的特点施以教导的教育方法的具体应用。

孔子主张诱导教育:孔子从不要求学生死读书,认为学习贵在触类旁通,他采取幅射式的教学,即所谓"告诸往而知来者"。

孔子“有教无类”的民主价值探析

孔子是中国古代的伟大思想家和教育家,被誉为中国传统文化的代表人物之一。

他倡

导“有教无类”的教育理念,认为人人都应该有机会接受教育,无论是贵族还是平民。

这一思想表现出的民主价值是显而易见的。

首先,孔子的“有教无类”理念强调了平等。

在传统社会中,贵族享有优越的社会地位和教育资源,而平民则往往被剥夺了这些权利。

孔子认为,每个人都应该有平等的机会接受教育,这意味着无论是贵族还是平民,都

应该受到同等的待遇和机会。

其次,孔子的“有教无类”理念强调了尊重和包容。

不同阶层和不同地位的人都应该

被尊重和关爱,而不是被歧视或排斥。

孔子认为,每个人都有自己的优点和不足,每个人

都应该被教育和提高。

这种态度与民主的基本价值观相符合。

民主强调尊重人权、平等和

多样性。

孔子的思想中包含了这些要素,在某种程度上预示了民主的价值。

第三,孔子的“有教无类”理念强调了社会责任。

他认为,教育是社会的责任和义务。

这意味着政府和社会群体都应该向每个人提供教育资源,并为贫困和少数民族提供特殊的

教育帮助。

这种社会责任感反映了民主价值观,它强调社会责任和公共利益。

孔子的“有教无类”理念强调了平等、尊重和社会责任这些民主价值观。

孔子的思想

对中国传统文化的发展产生了深远的影响,同时也对现代民主制度的建设产生了一定的影响。

通过孔子的思想,我们可以看到中国民主文化的起源和发展,在现代社会中,我们仍

然应该重视这些价值观,并将其融入我们的生活。

孔子有教无类孔子(公元前551年-公元前479年),名丘,字仲尼,是中国古代伟大的思想家、教育家、政治家和儒家学派的创始人。

孔子的教育思想强调人的修养和道德品质的培养,他主张“有教无类”,即不分贵贱、贫富、男女,每个人都有受教育的权利和机会。

孔子的教育思想基础孔子的教育思想源于他对人性的理解和对社会的观察。

他认为人性本善,每个人都有成为君子的潜力。

然而,人性也容易受到外界环境的影响,所以需要通过教育来引导和培养。

孔子认为教育的目的是培养人的道德品质,使其成为有德行的人。

孔子的教育思想主要包括以下几个方面:1. 以德育为先孔子认为德育是教育的核心,他强调修身齐家治国平天下。

他认为一个人首先要修养自己的道德品质,使自己成为一个有德行的人,然后才能影响和改变他人。

孔子提出了“仁”、“义”、“礼”、“智”等伦理道德观念,他认为人应该以仁爱和善良的心态对待他人,以正义和公平的原则行事,以礼仪和规范来规范自己的行为,以智慧和思考来指导自己的行动。

2. 尊重个体差异孔子主张“有教无类”,他认为每个人都有受教育的权利和机会,不论贵贱、贫富、男女。

他强调教育应该根据每个人的个体差异和特点来进行,因材施教,因人施教。

他认为教育应该关注每个人的兴趣、能力和潜力,通过激发他们的内在动力来实现个人的全面发展。

3. 培养人的思维能力和创造力孔子注重培养人的思维能力和创造力。

他认为教育应该培养人的思辨能力和批判精神,使人能够独立思考和解决问题。

他主张“学而时习之,不亦说乎”,即学习应该与实践相结合,通过不断的实践和反思来提高自己的能力和水平。

孔子还强调培养人的创造力和创新能力,他认为教育应该激发人的创造潜力,培养人的创新思维和创新能力。

4. 注重教育的实效性和应用性孔子注重教育的实效性和应用性。

他认为教育应该以实际问题为出发点,培养学生解决实际问题的能力和方法。

他提出了“实学”、“务实”的教育理念,强调教育要与实践相结合,要注重实际应用和实际效果,使教育能够真正为人们的生活和社会发展服务。

孔子有教无类思想对我国教育公平的启示毛泽东曾经说过:“孔子的思想是教育的思想,他的教育观念到今天依然很活跃,对中华民族的发展具有重要意义,而孔子的教育思想也与当今的教育公平问题的有关。

”一、孔子教育思想的核心1、道德操守。

孔子主张以“道德之礼、仁义之德、以乐天下之人”为核心,表现为教育理念中重要的一部分。

他强调要“礼仪”,把学习做人正直、和谐、宽容、自律置于首位;强调要“德行”,尤其要倡导公德,“孝敬父母,事人利物,民兴国家”,实现社会公平教育。

2、精以修身。

孔子主张以“敬吾所亲”为自身修养的基础,培养社会责任意识,形成个人价值观,培养良好的社会本领,推动学生创新思考,倡导改进教育体制,实现教育公平。

3、思考求真。

孔子鼓励人们探究真理,强调“至孝”、“至智”,勉励人们多年考虑、去思考,以期改变自己,由此实现教育公平。

二、孔子教育思想对教育公平的启示1、加强家教。

孔子强调在家庭要培养敬老、孝子,要有健康的精神价值观,家庭作为人的原型示范,在公平教育中,家教也起到了很大的作用。

要切实加强家教教育,让孩子掌握基本的道德礼仪,积极应对公平教育。

2、鼓励实践。

孔子强调要“知行合一”,他认为,实践更能熏陶人的思想品德,是成长的关键,也是促进公平教育的有效手段。

在实践中,学生们在自身日常生活和社会实践中积累论据与经验,完善自身能力,推动社会公平。

3、理解关怀。

孔子教育思想强调要加强管故,以“言教”与“行教”为关怀的基础,结合辅导,传授教育知识,提升人的趣味性,激发人的学习欲望,最终实现公平教育。

三、结语孔子的教育思想给我们公平教育的实践指出了明确的道路,就是社会应该在教育观念、制度设计、资源配置上竭力做到公平对待,让每一个孩子都得到宽松良好的教育环境和充足的资源,培养大家友爱共存、团结一心的社会思想,去改善我国教育公平状况,更加地促进社会发展。

《论语》中所蕴含的教育思想《论语》是我国第一部以语录体形式的著作,它是记录孔子及其弟子言行的一部书,是儒家最重要的一部经典著作。

《论语》大部分记言,小部分记事,只有极少数篇章称得上是比较完整的文章。

全书20篇,共512章,约15000多字。

篇与篇、章与章之间没有内在联系,篇名无义,用的是每篇开头的几个字。

它所记录的内容很广,包括哲学、道德、政治、教育、时事、生活等方面。

下面就其中所蕴含的部分教育思想进行解读,以飨同仁。

1.有教无类此节出自《论语·卫灵公第十五》。

说的是:“人人都可以接受教育,不分族类。

”所谓“类”,即指按政治地位的贵贱、庶鄙等划分种类。

西周时代的学校被世袭的奴隶主贵族所垄断,不仅奴隶主贵族与平民、奴隶之间有严格的阶级界限,就是奴隶主阶级内部也等级森严,有贵贱尊卑之分。

因此,当时的教育则集中在上层阶级,叫做“学在官府”,是没有平等可言的。

孔子所提出的“有教无类”的内涵是:任何人我都可给他以教育,不分贵贱、庶鄙等界限,使教育及于平民,从而实现教育的人人平等。

这一思想的提出则打破了“学在官府”的局面,适应了“士”阶层的兴起及文化学术下移的历史潮流,其实质是要求将教育对象从贵族扩大到广大平民。

这与我们当前所提倡的实施素质教育,实现以人为本,面向全体学生的理念是一脉相承的,目的就是要求使受教育者的起点平等,让所有的受教育者都生活在同一片蓝天下,愉快生活、学习、成长,让人人都能成才。

“有教无类”与孔子提出的“因材施教”是辩证统一、不可分割的两个方面。

二者说的是集体教育与个别指导的结合,是共性与个性的统一。

“因材施教”要在“有教无类”的指导下进行,“有教无类”要靠“因材施教”来落实。

孔子弟子三千,贤士七十二,可以说,他对他们的个性了如指掌,因此,才有了因人而教,扬长避短的生动的教育局面。

这一思想与我们目前“面向全体”、“发展个性”的思想一致。

这一伟大的思想和《论语•雍也第六》中提出的“中人以上,可以语上也。

有教无类孔子教育思想的现代启示在人类文明发展的漫长历程中,孔子的教育思想一直占据着重要的地位。

其中,“有教无类”作为孔子教育思想的核心,强调教育应该不分贵贱贫富,每个人都应该有受教育的机会。

本文旨在探讨有教无类孔子教育思想的现代启示,以期为当下的教育发展提供有益的借鉴。

孔子,作为中国古代著名的思想家和教育家,其教育思想影响深远。

有教无类作为一种具有普适性的教育理念,主张在实施教育时,不应受学生身份、地位、财富等因素的干扰,而是要每个人的个体差异和潜能,力求让每个人都能在教育中获益。

有教无类孔子教育思想要求我们在教育中注重人的尊严和价值。

每个人都具有独特的个性和优点,因此教育应该充分发掘每个人的潜能,帮助他们实现自我价值。

同时,有教无类教育思想还强调人性向善,倡导通过教育引导人们向善,进而提升社会的整体道德水平。

有教无类也倡导身体力行,教育不仅仅是知识的传授,更是人格的塑造,要求学生不仅在理论上理解知识,更要在实践中运用知识。

在当今社会,有教无类孔子教育思想的现代启示仍然具有重要的现实意义。

现代教育应该充分学生的全面发展,尊重每个学生的个性和潜能,注重培养他们的创新能力和实践能力。

现代教育应强调素质教育,而非单纯的应试教育。

学生除了掌握知识外,还应具备独立思考、解决问题的能力,以适应不断变化的社会环境。

现代教育应注重道德教育,引导学生树立正确的价值观和人生观,培养他们良好的道德品质和社会责任感。

总结起来,有教无类孔子教育思想对现代社会的启示在于:教育应该是全人类的福祉,每个人都应该有平等接受教育的机会;教育应该个体的差异和潜能,力求让每个人都能在教育中获得成长;教育应该注重理论与实践的结合,培养学生具备全面发展的素质;教育应该强调道德教育,引导学生树立正确的价值观和人生观。

这些启示对于我们理解并实施现代教育具有重要的指导意义。

在未来的教育发展中,我们应该继续汲取有教无类孔子教育思想的精髓,学生的全面发展,尊重个体差异,注重道德教育和素质教育。

《论语》中的教育观孔子的教育观、教学方法,最为后人称道的,主要包括:“有教无类”(卫灵公15·39)、“因材施教”、“尊师爱生”、“践行兼顾”、“不愤不启,不悱不发”等方面。

1、“有教无类”孔子的教育思想与教育观,主张打破一切界限,让所有的人都有接受教育的机会。

孔子说:“自行束修以上,吾未尝无诲焉”(述而7·7)。

【译文】孔子说:“只要自愿拿着十余干肉为礼来见我的人,我从来没有不教诲的。

”在孔门弟子中,真可谓诸色人等皆有,孔子莫不尽心教导,循循善诱,一视同仁。

2、因材施教由于孔子倡导“有教无类”,其门下各种类型的学生都有,因此便能针对不同情况,做到“因材施教”,把他们培养成为各色各样具有独特表现的人才。

①深入了解学生孔子对自己学生的性格为人、资质才艺,十分了解;对他们的优长与缺点,也非常清楚。

孔子在《论语》中,有多处论及孔门弟子的性格特点。

诸如:“由也果”,“赐也达”,“求也艺”【原文】雍也6·8 季康子问:“仲由可使从政也与?”子曰:“由也果,于从政乎何有?”曰:“赐也可使从政也与?”曰:“赐也达,于从政乎何有?”曰:“求也可使从政也与?”曰:“求也艺,于从政乎何有?”【译文】季康子问孔子:“仲由这个人,可以让他管理国家政事吗?”孔子说:“仲由做事果断,让他管理国家政事有什么困难呢?”季康子又问:“端木赐这个人,可以让他管理国家政事吗?”孔子说:“端木赐通达事理,让他管理政事有什么困难呢?“又问:“冉求这个人,可以让他管理国家政事吗?”孔子说:“冉求有才能,让他管理国家政事有什么困难呢?”先进11·18 柴也愚,参也鲁,师也辟,由也喭yàn。

【译文】高柴愚笨,曾参迟钝,颛孙师偏激,仲由卤莽。

“师也过,商也不及”;先进11·16 子贡问:“师与商也孰贤?”子曰:“师也过,商也不及。

”曰:“然则师愈与?”子曰:“过犹不及。

”【译文】子贡问孔子:“子张和子夏二人谁更好一些呢?”孔子回答说:“子张过份,子夏不足。

浅谈孔子“有教无类”思想及其当代价值一、有教无类思想产生背景及其理论基石有教无类主张出自于《论语卫灵公》。

该思想的提出与孔子所处的奴隶制向封建制过渡的时代背景紧密相连。

由于奴隶制的深入存在,初期所采用的办学形式依然是学在官府, 民间无学。

在这种制度下,只有贵族才可以享受受教育的权利。

随着铁制工具和牛耕的出现, 生产关系发生了重大的变革, 井田制度被破坏, 王权和奴隶主贵族走向了衰落。

正是针对这种紧张的现实情况, 孔子审时度势, 明确提出了以扩大教育对象为特点的有教无类思想,想要通过充分发挥教育的优势,达到缓和尖锐局势、巩固统治的目的。

孔子提出这一思想离不开当时尖锐的历史环境,但另一方面,我们还要认识到,有教无类主张的形成同样有着深刻的理论基础。

首先,孔子有教无类思想是在仁的具体论述基础上提出来的。

仁作为孔子思想体系的核心,其基本体现是爱人。

这里孔子所指的人是大范围的人,不仅仅指爱具有血缘关系的人,还包括爱他人、爱众人。

因而爱人与教育相结合就是要有教无类,让愈多的人去获得受教育的权利是孔子奉行仁的重要内容之一。

其次,有教无类的理论依据还包括其性相近也, 习相远也的人性论。

这句话是说每个人的先天本性是相近的,但后天环境等因素的不同会使人的品质有所不同。

而孔子认为一个人的品质如何和其接受的教育紧密相关,只有经过习,才能为形成更优的品格奠基。

正是在该理论支持下,有教无类思想应运而生。

二、有教无类思想的内涵关于有教无类思想内涵至今没有形成统一的观点。

首先关于教字,古今同义,作为教育之意,没有分歧。

而历来人们的争论点更多的是在类的解释上。

梳理前人关于类的诠释,大多数将类解释成种类、类别。

正如东汉著名经学家马融所说:言人所在见教,无有种类。

又如南朝儒家学者黄侃所言人乃有贵贱, 同宜资教, 不可以其种类庶鄙而不教之也, 教之则差, 本无类也。

二人皆把类解释为种类,而这种解释也历来被更多人所接受。

此后关于类的解释出现的族类、善恶、贵贱等等,皆为后人在类别基础上对类的一种扩展、一种细化。

孔子的“有教无类”教育思想摘要:孔子的“有教无类”思想在各家注疏中共有三种解释,第一种解释是无论什么人都要教育,第二种解释是无论什么人最后都会被教育成没有区别的同类善人。

第三种解释是前两种解释的融合,所以实质上有两种解释。

通过与《论语》文本对比,第一种解释可以在教育学中成立,第二种解释也可以成立,但是却是在对受教育者提出向学之心要求的前提下才可以成立。

孔子的“有教无类”思想对于教育者和受教育者同时提出了要求,对于现代教育颇有意义。

关键词:有教无类;教育万能;论向学之心;劝学孔子的“有教无类”思想出于《论语·卫灵公》篇,第39条就这么四个字,因此没有上下文可以解释。

但是它却是一个重要的教育学思想,并且颇有争议。

因此,需要澄清其含义及对于教育的意义。

一、“有教无类”思想的三种解释通过对《论语》的重读及其对各家的注疏来看,“有教无类”共有三种解释。

第一种解释:无论什么人都要进行教育。

如杨伯峻的注解:“人人我都教育,没有贫富、地域等等区别。

”[1]杨树达的注解依据的是孔子的两段原文,“述而篇曰:子曰:自行束■以上,吾未尝无诲焉。

”[2]这里的束■是弟子见老师的礼物,凡是有了薄礼,孔子都会教育。

“互乡难与言”中互乡这个地方的人都是恶人,但是其中的童子来学习,孔子也没有拒绝教育。

第二种解释:无论什么人最后都会教育成没有什么区别的同类善人。

引申来看,没有区分也就是教育好了,因为教育就是都把学生教育好,不能是教育不好。

如朱熹的解释就是“人性皆善,而其类有善恶之殊者,气习之染也。

故君子有教,则人皆可以复于善,而不当复论其类之恶矣。

”[3]168也就是说,每个人本性是善的,最后经过教育也一定会恢复善的本性。

张居正的《论语别裁》中也同样是这种解释:“智的,愚的,贤的,不肖的,都是一般样教训化导他,何尝分别等类,而有所拣择于其间哉?”[4]252还有第三种解释实质是把第一种和第二种解释融合起来,也就是说无论什么人都可以教育,最后也能把人教育好了。

如钱穆先生在《论语新解》中讲道:“人有差别,如贵贱、贫富、智愚、善恶之类。

惟就教育言,则当因地因材,掖而进之,感而化之,作而成之,不复有类。

孔门富如冉有、子贡,贫如颜渊、原思,孟懿子为鲁之贵族,子路为卞之野人,曾参之鲁,高柴之愚,皆为高第弟子。

”[5]423这里有两层意思,第一层就是第一种解释,人有差别,但是对教育者而言,都要教育;第二层意思是第二种解释,教育者要“感而化之,作而成之”,让其“不复有类”,都教育好。

《论语正义》中讲:“人有贵贱,同宜资教,不可以其种类庶鄙而不教之也。

教之则善,本无类也。

”[6]这种注释也融合了第一种和第二种解释二层意思。

第三种解释因为是两者的融合,所以实质上“有教无类”思想共有两种解释,以下主要分析这两种解释。

二、“有教无类”与对受教育者的要求对于第一种解释,对比《论语》文本中的其他部分是成立的。

他的学生中既有家境贫穷的颜回,也有经商富贵的子贡,既有贵族,也有平民。

依据第二种解释,无论什么人最后都会被教育好。

这种解释猛一看是一种教育万能论,而且这与《论语》的其他说法有矛盾。

孔子曾说过他把学生分为几类人,如分为三等,即“上智”、“下愚”和中人,认为“唯上智与下愚不移”(《论语·阳货》)孔子把人分成应该是部分对应下面的分法,即“生而知之者上也,学而知之者次也,困而学之,又其次也。

困而不学,民斯为下矣。

”(《论语·季氏》)当然这种说法最大可能孔子是从现象上来看的,学生有些人一点就通,如颜回能够以一知十,有些人就榆木疙瘩,教什么也学不会,最后“举一隅而不以三隅反,则不复也,”(《论语·述而》举一不能反三,孔子认为这时就无法教下去了。

那么持第二解释的朱熹和张居正如何与孔子所讲的“唯上智与下下愚不移”进行呼应解释呢?朱熹在解释“唯上智与下愚不移”时引用了程子的话:“人性本善,有不可移者何也?语其性则皆善也,语其才则有下愚之不移。

所谓下愚有二焉:自暴自弃也。

人苟以善自治,则无不可移,虽昏愚之至,皆可渐磨而进也。

惟自暴者拒之以不信,自弃者绝之以不为,虽圣人与居,不能化而入也,仲尼之所谓下愚也。

然其质非必昏且愚也,往往强戾而才力有过人者,商辛是也。

圣人以其自绝于善,谓之下愚,然考其归则诚愚也。

”[3]176引用的这段程子的话告诉我们,第二种解释,也即无论什么人最后都会教育成同一类人是有例外的,这个例外就是两类人:自暴自弃的两类人。

自暴的受教育者不相信所教的东西,自弃的受教育者不按照正道行之。

如果碰到这样的受教育者,就是圣人在他的身边也不能教育好他。

因此,朱子为第二解释设定了例外。

认同第二种解释的张居正为人人都可以教育成同一类人提出了一个非常重要的前提,这个前提就是要有学生的向学之心。

张居正在注解“唯上智与下愚不移”时,认为上智和下愚的人是极少数人,一般人都是中人。

作为大多数的中人只有不断学习,才能进步,如果不学习,那么就有可能变成下愚。

张居正以纣王变为下愚为例,纣王的问题是不听臣子们的谏言,不服教。

可以看到,张居正在这里强调的是受教育者主动学习的能力,是针对受教育者来说的[4]268。

因此,张居正的意图旨在劝学,而且张居正的《论语别裁》就是作为帝王师劝万历皇帝学习,针对的对象正是受教育者。

钱穆对于“唯上智与下愚不移”的解释与张居正的解释相同,认为孔子旨在劝学[5]445。

张居正与钱穆的解释强调了受教育者必须有向学之心,颇有意义。

因此,即使赞同第二种解释的学者也都为这种解释提出了对于受教育者的要求。

朱子是用例外来排除教育万能论的可能性,提出对受教育者的要求;而张居正是用劝学来形成教育之能力的可能性,提出对受教育者的要求。

教学本就是双向的事情,因此,这种双方的要求也是对应的,因此,第二种解释并不是对教育者或教育的万能宣扬,如果能够对照对受教育者的要求来说,这两者都是不可或缺的。

三、“有教无类”思想对现代教育的启示孔子的“有教无类”思想对现代教育仍有着重要的意义。

第一,“无论什么人都要受教育”的第一种解释,在现代教育中已得到很大程度的实现。

对于教育来说,就是教育的大众化。

对于教育者来说表现为在经过学校的选择后,教师已经没有权力拒绝任何学生接受教育了,某个班的教学任务分给哪位教师,班里的学生就分配给哪位教师,哪位教师就要教育之,不能说哪个学生教师不愿教。

但是这种大众化教育和教师的硬任务在我国的教育发展程度还存在着许多的问题,因为有数量往往不意味着有质量,如果学生数量的增加并没有相应的教师增加,就会出现师生比的问题[7]。

人人都受教育并不一定受到的是高质量的,可以因材施教的教育。

在师生比有问题时是否能够教育成同一类善人,其实在教育承受力上也对第二种解释提出了质疑。

第二,对受教育者提出了向学之心的要求。

如果想要把学生教好,有一个重要的前提,就是受教育者的向学之心,也即受教育者的主观能动性,受教育者要好学。

“礼闻来学,不闻往教”(《礼记·曲礼上》)也是这一意思,只有学生有“来学”的积极性,教师的教才能发挥出作用,因此不需要教师“往教”去逼学生学。

“互乡难与言”(《论语·述而》)中孔子愿意教童子,也是因为童子有“来学”之心才来见孔子,而不是孔子“往教”童子。

第三,教育者要进行劝学。

在教育中确实存在天赋高的学生和天赋低的学生,好学的学生和不好学的学生。

不能否定这些事实,否则就是“人有多大胆,地有多大产”的教育万能论。

尤其是天赋低而且不好学的学生是最令教师头疼的学生。

但是,老师也不能就因为学生不好学,就不教他了,老师要对学生进行劝学,劝学也是教师的义务之一。

孔子也面对着学生的不好学问题,他常常慨叹学生的不好学。

“哀公问:弟子孰为好学?孔子对曰:有颜回者好学,不迁怒,不贰过,不幸短命死矣。

今也则亡,未闻好学者也。

”(《论语·雍也》)在他的心目中只有颜回是真正好学之人,而其他的学生不好学,颜回能够不迁怒于别处,能够同样的过错不犯第二次,这个标准或许有些高,但是这正是好学的标志。

如果拿这个标准看现在的学生好学的同样稀少。

孔子也对学生进行过劝学,在《孔子家语》中有一则著名的孔子对子路的劝学。

子路问“学岂益哉也?”孔子回答:“木受绳则直,受谏则圣,受学重问,孰不顺成?毁仁恶士,必近于刑。

君子不可不学。

”后来,子路成为一个贤人,当然还没有达到孔子好学的标准。

当然这里还要注意到一点,文本记载的是子路“来学”见孔子,而不是孔子“往教”劝子路来学。

首先是子路听说孔子在教学上很出名,所以他想看看他能从孔子那里学习到什么,所以,子路原本就有某种向学之心。

而现代教育中许多学生已经不是有心“来学”,而是被逼来学,无路可走而“来学”。

因此,现代教育出现了比孔子教育时更为复杂的情况。

在现代,厌学的学生大量出现,因为现代文明要求学习,不然无法适应现代文明,为了生存,他们被迫来到了学校。

学生的“求学”变成了教师和家长“求着学生来学习”,现代教育遭遇了这一难题。

教育不是万能的,但没有教育却也是万万不能的。

要使教育成功缺少不了教师和学生双方的道德要求,教者要“诲人不倦”,学生要积极向学,任何一方都不可或缺。

参考文献:[1]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980:170.[2]杨树达.论语疏证[M].上海:上海古籍出版社,2007:416.[3]朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,1983.[4]张居正.论语别裁[M].西安:陕西师范大学出版社,2007.[5]钱穆.论语新解[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002.[6]刘宝楠.论语正义[M].北京:中华书局,1990:641[7]胡志刚.论中国高等教育的再精英化浪潮[J].黑龙江高教研究,2014(9).[8]王国轩.孔子家语[M].北京:中华书局,2009:158.。