第十一章 分子扩散

- 格式:ppt

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:55

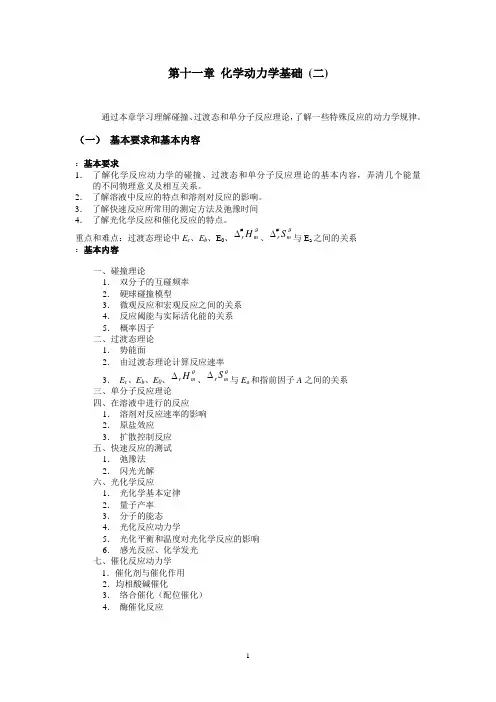

第十一章化学动力学基础(二)通过本章学习理解碰撞、过渡态和单分子反应理论,了解一些特殊反应的动力学规律。

(一)基本要求和基本内容:基本要求1.了解化学反应动力学的碰撞、过渡态和单分子反应理论的基本内容,弄清几个能量的不同物理意义及相互关系。

2.了解溶液中反应的特点和溶剂对反应的影响。

3.了解快速反应所常用的测定方法及弛豫时间4.了解光化学反应和催化反应的特点。

重点和难点:过渡态理论中E c、E b、E0、ϑmrH#∆、ϑmrS#∆与Ea之间的关系:基本内容一、碰撞理论1.双分子的互碰频率2.硬球碰撞模型3.微观反应和宏观反应之间的关系4.反应阈能与实际活化能的关系5.概率因子二、过渡态理论1.势能面2.由过渡态理论计算反应速率3.E c、E b、E0、θmrH∆、θmrS∆与Ea和指前因子A之间的关系三、单分子反应理论四、在溶液中进行的反应1.溶剂对反应速率的影响2.原盐效应3.扩散控制反应五、快速反应的测试1.弛豫法2.闪光光解六、光化学反应1.光化学基本定律2.量子产率3.分子的能态4.光化反应动力学5.光化平衡和温度对光化学反应的影响6.感光反应、化学发光七、催化反应动力学1.催化剂与催化作用2.均相酸碱催化3.络合催化(配位催化)4.酶催化反应(二) 基本理论及公式1. 碰撞理论 ⑴ 要点① 反应物分子必须经过碰撞过程才有可能变成产物 ② 只有能量较大的活化分子的碰撞才能发生化学反映⑵ 计算公式① 不同种物质分子间的碰撞次数 [][]B A RTLdB dA Z ABπμπ222⎪⎭⎫ ⎝⎛+=② 同种物质分子间的碰撞次数 []2222A RTLd Z AA AA πμπ=③ 有效碰撞分数)e x p (RTE q C -= E C 为临界能,是基元反应所必需的能量。

④ 不同种分子间碰撞反应的速率常数⎪⎭⎫⎝⎛-=RT E M RTLd k C AB exp 82ππ ⑤ 同种分子间碰撞反应的速率常数⎪⎭⎫⎝⎛-=RT E M RTLd k C AA exp 22ππ ⑶ 解决的问题① 揭示了反应究竟是如何进行的一个简明﹑清晰的物理现象 ② 解释了简单反应速率公式及阿累尼乌斯公式成立的依据③ 解决了反应速率常数的求算问题 ④ 说明了Ea 与T 间的关系RT E E C a 21+=2. 过渡状态理论 ⑴ 要点反应物先形成不稳定的活化络合物,活化络合物与反应物之间迅速达成化学平衡,另一方面活化络合物转化为产物[]C B A C B A C B A +-→⋅⋅⋅⋅⋅⋅⇔-+≠⑵ 计算公式① 用统计热力学方法计算速率常数⎪⎭⎫ ⎝⎛-⋅⋅=∏≠RT E f f hT k k BBB 0'exp② 用热力学方法计算速率常数 (ⅰ) ()()⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆-⋅⋅=≠-ΘRT G Ch T k k l nB exp 1 或,≠⋅=C B K h Tk k 或,()⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⋅⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⋅⋅=Θ≠-ΘRT H R S ChT k k m r mr nB exp exp 1 (ⅱ) ⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⋅⎪⎭⎫⎝⎛⋅=≠-RTG RT P h T k k PnB exp 1 或 ⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⋅⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⋅⎪⎭⎫⎝⎛⋅=Θ≠-RT H RS RT P h T k k P r Pr nB exp exp 1 ③ 几个能量及其关系 (ⅰ) RT E EC a 21+=Ea 活化能,Ec 分子发生有效反应所必须超过的临界能 (ⅱ)mRT E E a +=0E 0 活化络合物的零点能与反应物零点能之差式中m 包括了普适常数项中及配分函数项中所有与T 有关的因子,对一定的反应体系,m 有定值。

![[经济学]第11章 对流传质](https://uimg.taocdn.com/c880023e227916888486d784.webp)

初中分子扩散教案一、教学目标1. 让学生了解分子扩散的基本概念,理解分子扩散的原理和特点。

2. 培养学生观察、思考和解决问题的能力,提高学生的实验操作技能。

3. 引导学生运用分子扩散知识解释日常生活中的现象,提高学生的科学素养。

二、教学内容1. 分子扩散的基本概念2. 分子扩散的原理和特点3. 分子扩散在日常生活中的应用三、教学重点与难点1. 分子扩散的基本概念2. 分子扩散的原理和特点3. 分子扩散在日常生活中的应用四、教学方法1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生主动探究分子扩散的原理和特点。

2. 利用实验和日常生活实例,让学生直观地感受分子扩散现象。

3. 采用小组讨论和汇报的形式,培养学生的团队合作意识和口头表达能力。

五、教学过程1. 导入:通过提问方式引导学生回顾之前学过的知识,为新课的学习做好铺垫。

2. 基本概念:介绍分子扩散的定义,让学生理解分子扩散是物质自发传播的过程。

3. 原理和特点:讲解分子扩散的原理,让学生了解分子扩散是由于分子间的无规则运动导致的。

通过实验演示,让学生观察和记录分子扩散的现象。

4. 日常生活实例:让学生举例说明分子扩散在日常生活中的应用,如气味传播、染料扩散等。

5. 小组讨论:让学生分组讨论分子扩散的原理和特点,以及如何运用分子扩散知识解释日常生活中的现象。

6. 实验操作:指导学生进行实验,观察和记录分子扩散的现象。

要求学生能够正确操作实验设备,并能够分析实验结果。

7. 总结与反馈:对学生的学习情况进行总结,对学生的疑问进行解答。

布置课后作业,巩固所学知识。

六、教学评价1. 学生的课堂参与程度,包括发言、提问、讨论等。

2. 学生的实验操作技能,包括实验设备的正确使用、实验结果的观察和记录等。

3. 学生对分子扩散知识的掌握程度,包括基本概念、原理和特点的理解,以及日常生活实例的应用等。

通过本教案的学习,学生应该能够掌握分子扩散的基本概念,理解分子扩散的原理和特点,并能够运用分子扩散知识解释日常生活中的现象。

第十一章化学动力学基础(二)本章内容:介绍碰撞理论,过渡状态理论和单分子反应理论。

了解分子反应动力学的常用实验方法,快速反应所常用的测试方法,说明溶液中反应的特点和溶剂对反应的影响;了解光化学反应的特点及量子产率的计算;介绍催化反应的特点和常见的催化反应的类型。

第一节碰撞理论(simple collision theory)一、碰撞理论基本论点分子碰撞理论是在接受了阿仑尼乌斯活化态、活化能概念的基础上,利用分子运动论于1918 年由路易斯建立起来的。

其基本论点是:1.反应物分子要发生反应必须碰撞,反应物分子间的接触碰撞是发生反应的前提;2.不是任何反应物分子间的碰撞均能发生反应,只有那些能量较高的活化分子、并满足一定的空间配布几何条件的碰撞反应才能发生;3.活化分子的能量较普通能量高,它们碰撞时,松动并部分破坏了反应物分子中的旧键,并可能形成新键,从而发生反应,这样的碰撞称为有效碰撞或非弹性碰撞,活化分子愈多,发生化学反应的可能性就愈大;4.若从Z A,B表示单位时间、单位体积内A,B分子碰撞总数,以q代表有效碰撞在总碰撞数Z A,B中所占的百分数,则反应速率可表示为二、双分子的互碰频率设A、B两种分子都是完全弹性的、无压缩性的刚球,二者半径各为1/2d A, 1/2d B, 单位体积中A的分子数为nN A/V, A分子运动的平均速率为〈U A〉。

假定B分子是静止的,那么一个A 分子与静止B 分子的碰撞次数为,A、B 分子的碰撞直径为d AB = 1/2(d A +d B),碰撞截面为πd2AB,,在时间t内,A分子走过的路程为〈U A〉t,碰撞截面所掠过的体积为〈U A〉tπd2AB, 凡是质心落在这个体积内的静态B分子都可能与A碰撞。

所以移动着的A分子在单位时间内与静止B分子相碰的次数(即碰撞频率)为,由于B分子也在运动,因此要用相对速率u r来代替平均速率(u),A与B的相对速率有几种情况考虑平均情况,则那么,一个运动着的A 分子与运动着的B 分子互相碰撞频率为那么,单位时间、单位体积内所有运动着的A、B 分子碰撞的总次数为对于浓度为[A]的同种分子,则三、硬球碰撞摸型设A.和B为两个没有结构的硬球分子,质量分别为m A和m B,折合质量为μ,运动速度分别为u A、u B,总能量E为'四、微观反应与宏观反应之间的关系反应截面是微观反应动力学基本参数,而速率常数k和实验活化能E a 等是宏观反应动力学参数。

聚合物合成工艺学各章重点及要点部分内容不全,大家自己看书第一章绪论1.高分子化合物的生产过程及通常组合形式原料准备与精致,催化剂配置,聚合反应过程,分离过程,聚合物后处理过程,回收过程2.聚合反应釜的排热方式有哪些夹套冷却,夹套附加内冷管冷却,内冷管冷却,反应物料釜外循环冷却,回流冷凝器冷却,反应物料部分闪蒸,反应介质部分预冷。

第二章聚合物单体的原料路线1.生产单体的原料路线有哪些?(教材P24-25)石油化工路线,煤炭路线,其他原料路线(主要以农副产品或木材工业副产品为基本原料)2.石油化工路线可以得到哪些重要的单体和原料?并由乙烯单体可以得到哪些聚合物产品?(教材P24-25、P26、P31)得到单体和原料:乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯。

得到聚合物:聚乙烯、乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、维纶树脂、聚苯乙烯、ABS树脂、丁苯橡胶、聚氧化乙烯、涤纶树脂。

3. 合成聚合物及单体工艺路线第三章自由基聚合生产工艺§ 3-1自由基聚合工艺基础1.自由基聚合实施方法及选择本体聚合、乳液聚合、溶液聚合、悬浮聚合。

聚合方法的选择只要取决于根据产品用途所要求的产品形态和产品成本。

2.引发剂及选择方法,调节分子量方法种类:过氧化物类、偶氮化合物,氧化还原体系。

选择方法:(1)根据聚合操作方式和反应温度条件,选择适当分解速度的引发剂。

(2)根据引发剂分解速度随温度的不同而变化,故根据反应温度选择适引发剂。

(3)根据分解速率常数选择引发剂。

(4)根据分解活化能选择引发剂。

(5)根据引发剂的半衰期选择引发剂。

分子量调节方法:控制引发剂用量、控制反应温度、选择适当分子量调节剂。

§ 3-2本体聚合生产工艺1.本体聚合传热方法、排热措施排热措施:采用预聚、后聚分步聚合法;反应达到一定转化率就分离出聚合物;较低温度,较低引发剂浓度下反应;紫外线或辐射引发聚合;强化聚合设备的传热。

分子热运动教学反思分子热运动教学反思分子热运动教学反思篇1学情分析学生在第十一章“多彩的物质世界”中,已经对物质的组成及分子运动情况有了大致的了解,在化学课中已经知道了扩散现象,对生活中一些常见的扩散现象也有了较深的印象,但对于分子的运动快慢与什么因素有关的问题并不十分清楚。

方法运用在进行“分子运动剧烈程度与温度的关系”的探究中运用类比、推理、论证的方法。

具体做法1.在研究分子运动规律的过程中,通过一系列的推论、实验、现象,引导学生自己的出结论。

2.用到的研究方法:类比法、控制变量法、转换法发挥学生的主动性,根据自己的理解进行小结,培养总结概括能力。

引导学生讨论自行进行探究的过程和方法的小结。

不足之处在于,在提出分子热运动这一观点时应该是让学生多举例子,引导学生自己得出结论,这样学生记忆起来会更深刻,理解的也会更好。

分子热运动教学反思篇21、把学习目标不出示,目的在于学习目标一出示,就把一些问题的答案在没有学习时就告知了学生。

而是在学习小结时以填空的形式出现。

我认为应该是可取的。

但在另一些学科上就不以这样做。

我认为这样是可取的.2、知识学习上分两块,扩散现象和分子间相互作用。

自学完书的内容后就完成学案上的填空。

3、改变了实验探究的做法,而是先接受知识,后用实验来验证。

感觉不是太好.4、教学流程感觉还是完整的,一节课的内容也完成得还好。

存在的问题:1、分组合作学习不到位,与平时要求分小组学习养成习惯不到位有关。

2、缺少点评环节。

与教师平时不常使用这种教学方法有关。

3、教学流程稍显不自然。

与教师准备不充分有关。

4、一个验证实验没有准备好。

这是硬伤。

5、使用导学案和电子白板时,要把电子课件依据导学案做简单一些,在电子白板上展示。

分子热运动教学反思篇3本节课的教学内容是人教版《物理》九年级第十六章的第一节课,教材首先介绍了分子的大小,然后从观察实验,分析宏观扩散现象出发,通过推理去探索微观世界。

依次介绍了分子热运动和分子间的.相互作用力。