从谚语中的动物词汇看中法文化的异同

- 格式:doc

- 大小:104.50 KB

- 文档页数:14

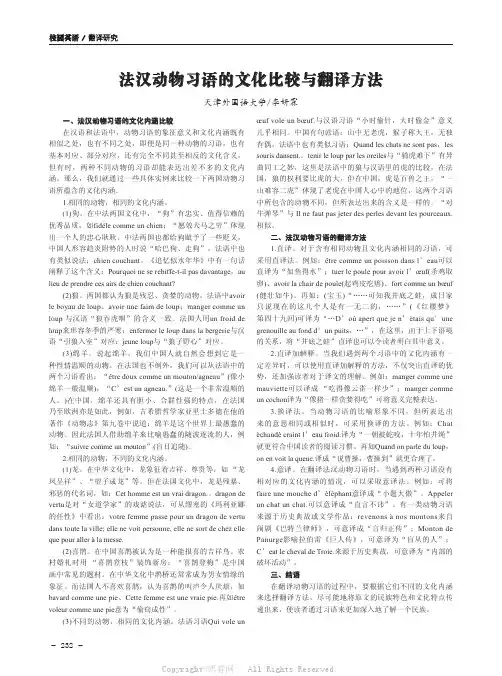

- 232-校园英语 / 翻译研究法汉动物习语的文化比较与翻译方法天津外国语大学/李妍霖一、法汉动物习语的文化内涵比较在汉语和法语中,动物习语的象征意义和文化内涵既有相似之处,也有不同之处,即便是同一种动物的习语,也有基本对应、部分对应,还有完全不同甚至相反的文化含义,但有时,两种不同动物的习语却能表达出差不多的文化内涵。

那么,我们就通过一些具体实例来比较一下两国动物习语所蕴含的文化内涵。

1.相同的动物,相同的文化内涵。

(1)狗。

在中法两国文化中,“狗”有忠实、值得信赖的优秀品质,如fidèle comme un chien;“愿效犬马之劳”体现出一个人的忠心耿耿。

中法两国也都给狗赋予了一些贬义,中国人形容趋炎附势的人时说“哈巴狗、走狗”,法语中也有类似说法:chien couchant。

《追忆似水年华》中有一句话阐释了这个含义:Pourquoi ne se rebiffe-t-il pas davantage,au lieu de prendre ces airs de chien couchant?(2)狼。

两国都认为狼是残忍、贪婪的动物。

法语中avoir le boyau de loup、avoir une faim de loup;manger comme un loup 与汉语“狼吞虎咽”的含义一致。

法国人用un froid de loup来形容冬季的严寒;enfermer le loup dans la bergerie与汉语“引狼入室”对应;jeune loup与“狼子野心”对应。

(3)绵羊。

说起绵羊,我们中国人就自然会想到它是一种性情温顺的动物。

在法国也不例外,我们可以从法语中的两个习语看出:“être doux comme un mouton/agneau”(像小绵羊一般温顺),“C’est un agneau.”(这是一个非常温顺的人。

)在中国,绵羊还具有胆小、合群性强的特点,在法国乃至欧洲亦是如此,例如,古希腊哲学家亚里士多德在他的著作《动物志》第九卷中说道:绵羊是这个世界上最愚蠢的动物。

动物词汇在不同地文化中有不同地文化内涵是的,动物词汇在不同文化中往往有不同的文化内涵。

以下是几个例子:

1. 龙(Dragon):在中国文化中,龙是一种神秘而有力量的生物,被视为象征着权力、幸运和祥瑞的象征。

然而,在西方文化中,龙通常被描绘为凶猛和邪恶的生物,代表着惧怕和破坏。

3. 蛇(Snake):在一些文化中,蛇被视为神圣和智慧的象征,例如在印度教中的眼镜蛇代表着智慧和治愈。

然而,在基督教文化中,蛇常常被视为诱惑和邪恶的象征,如《圣经》中的亚当和夏娃故事中的蛇。

这些例子展示了动物词汇在不同文化中具有不同的符号和意义。

这种文化内涵反映了每个文化对动物的观念、价值观和信仰的不同。

这种差异表明了文化多样性和独特性的重要性。

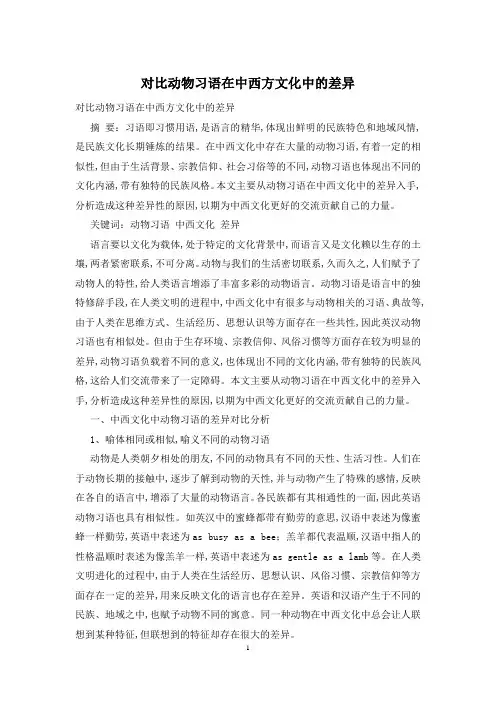

对比动物习语在中西方文化中的差异对比动物习语在中西方文化中的差异摘要:习语即习惯用语,是语言的精华,体现出鲜明的民族特色和地域风情,是民族文化长期锤炼的结果。

在中西文化中存在大量的动物习语,有着一定的相似性,但由于生活背景、宗教信仰、社会习俗等的不同,动物习语也体现出不同的文化内涵,带有独特的民族风格。

本文主要从动物习语在中西文化中的差异入手,分析造成这种差异性的原因,以期为中西文化更好的交流贡献自己的力量。

关键词:动物习语中西文化差异语言要以文化为载体,处于特定的文化背景中,而语言又是文化赖以生存的土壤,两者紧密联系,不可分离。

动物与我们的生活密切联系,久而久之,人们赋予了动物人的特性,给人类语言增添了丰富多彩的动物语言。

动物习语是语言中的独特修辞手段,在人类文明的进程中,中西文化中有很多与动物相关的习语、典故等,由于人类在思维方式、生活经历、思想认识等方面存在一些共性,因此英汉动物习语也有相似处。

但由于生存环境、宗教信仰、风俗习惯等方面存在较为明显的差异,动物习语负载着不同的意义,也体现出不同的文化内涵,带有独特的民族风格,这给人们交流带来了一定障碍。

本文主要从动物习语在中西文化中的差异入手,分析造成这种差异性的原因,以期为中西文化更好的交流贡献自己的力量。

一、中西文化中动物习语的差异对比分析1、喻体相同或相似,喻义不同的动物习语动物是人类朝夕相处的朋友,不同的动物具有不同的天性、生活习性。

人们在于动物长期的接触中,逐步了解到动物的天性,并与动物产生了特殊的感情,反映在各自的语言中,增添了大量的动物语言。

各民族都有其相通性的一面,因此英语动物习语也具有相似性。

如英汉中的蜜蜂都带有勤劳的意思,汉语中表述为像蜜蜂一样勤劳,英语中表述为as busy as a bee;羔羊都代表温顺,汉语中指人的性格温顺时表述为像羔羊一样,英语中表述为as gentle as a lamb等。

在人类文明进化的过程中,由于人类在生活经历、思想认识、风俗习惯、宗教信仰等方面存在一定的差异,用来反映文化的语言也存在差异。

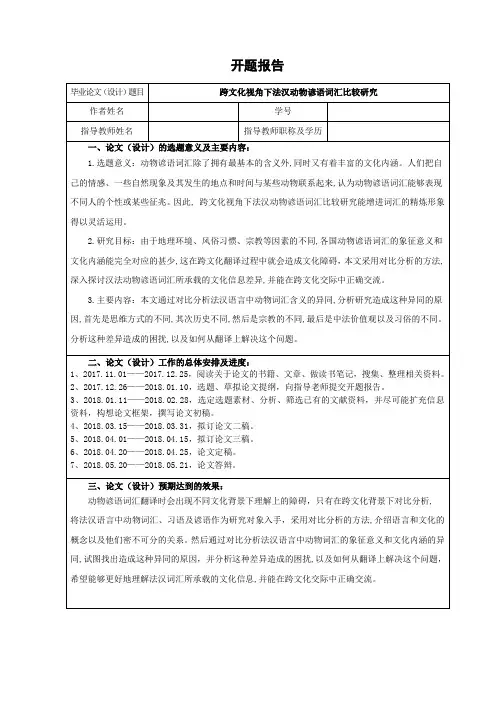

浅析动物词汇在中法两国象征意义的异同

邓广庆

【期刊名称】《环球人文地理》

【年(卷),期】2014(000)012

【摘要】汉语和法语中均存在大量的动物词汇,在汉语中,人们常借助动物的意象形象地揭示事物的发展规律或约束人们的言行:在法语中,我们也不难发现法国人对动物词汇的钟情,他们往往借助于动物词汇使自己的表达更加生动。

但由于中法两国地理环境。

宗教发展和思维方式的不同,中法两国与动物相关的词汇被赋予不同的象征意义。

本文就以下五个方面进行简单的分类比较。

【总页数】1页(P292-292)

【作者】邓广庆

【作者单位】四川师范大学外国语学院法语,四川成都 610101

【正文语种】中文

【相关文献】

1.浅析英汉动物词汇在文化喻义上的异同 [J], 王学艳

2.浅析中英文俗语中动物词汇联想意义的异同 [J], 王节琴

3.从中法广告双关语看中法两国文化异同 [J], 张彦;姚明月;邓禺禅;金雪婷

4.浅论中法两国社会医疗保险制度的异同 [J], 苏洁卿

5.浅析中法两国档案管理体制的异同 [J], 吴双英

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

有关动物比喻的中西方文化差异汉语和英语中都有大量的比喻,然而,理解另一种语言的比喻往往并不容易。

学习英语的学生可能碰上这样的句子:“You chicken!” he cried looking at Tom with contempt.(“你这个胆小鬼!”他轻蔑地看着汤姆道。

)(不是“你这只鸡”。

)The stork visited the Howard Johnstons yesterday.(霍华德·约翰斯顿家昨天添了一个孩子。

)(不是“有鹳鸟做客”。

)学生遇到这样的句子,如果不知道chi cken指“懦夫”或“胆小鬼”,不知道a visit by the stork指“孩子诞生”,就可能会感到迷惑不解。

讲英语的人学汉语时也会对下面的句子感到费解:“你真熊!”“那个家伙简直象条泥瞅!”讲英语的人和中国人对于熊的联想很不一样。

他们认为熊是很凶猛、危险的动物,也可能认为动物园或野生动物园林里的熊调皮淘气,滑稽可爱;但决不会象中国人那样,认为熊愚笨、无能、无用。

在一定的上下文中“你真熊”可能相当于“你真笨”、“你真没用”、“你真软弱”、“你真窝囊”等义。

’大部分英语国家里都没有泥锹,人们不过把泥鳅看作是一种鱼,不会认为它很清,并理解“滑”的转义:“圆滑”、“狡猾”、“不老实”、“不可靠”等。

不过,在英语中的确有一种说法跟汉语中的“滑得象泥锻”这种比喻在意义上和感情上完全一样:slippery as aneel(滑得象鳝鱼)。

从上列论述可以看出,人们时常把某些品质或特性与某些动物或物体联系起来。

这些品质或特性又往往能使人产生某种反应或情绪,尽管这种联想很少或根本没有什么科学根据。

联想到的特性和所引起的情感也往往因民族不同而各异。

在本章中,我们只讨论一些与禽兽有关的比喻,以及在不同文化的环境中这些比喻所引起人们的相同或不同的联想。

先举几个联想相似的例子。

He’s as sly as a fox.He’s foxy. You’ve got to watchhim.(他滑得象个狐狸。

Science &Technology Vision 科技视界谚语是人们世代口头相传并流传下来的语句,言简意赅且内容丰富,是人们生活方式的反映,也是民族智慧的结晶。

通过谚语的表达,可以从侧面了解到一个民族的文化历史、风俗习惯、思维方式、宗教信仰、价值观念等文化信息。

而众所周知,长久以来动物与人类活动密不可分,据相关数据显示中日谚语中与动物相关的谚语占谚语总数的7%~8%,而其中,所占比重较大的是与人们生活息息相关的狗、猫、牛、马、鱼等动物。

本文拟从动物谚语中所占比重较大的这四种动物———狗、猫、牛、马着手,比较中日同种动物谚语,从而了解中日谚语在表达、使用以及文化方面的不同之处。

1中日动物谚语对比1.1与“狗”相关的中日谚语(1)中国相关谚语可以分为两类:第一类是围绕狗‘忠诚’本性的表达,比如:犬马之劳;犬马恋主;犬吠非主;而另一类多是:狗眼看人低;恶狗咬人不露牙;狗头军师;狗仗人势;鸡鸣狗盗;狗咬吕洞宾,不识好人心等这类多否定、贬义的评价。

可见,多为贬义和否定的评价。

(2)日本与狗相关的谚语,如:「犬は三日養えば恩を忘れない」(狗养三日,不忘主人恩);「犬も歩けば棒にあたる」(狗若乱跑利也碰棒。

比喻想做某事者会祸从天降,亦指遇到意外的幸运之事);「犬と猿」(狗和猴子。

比喻关系不好,水火难容);「犬も食わぬ」(连狗也不吃);「犬に論語」(给狗讲论语,意指对牛弹琴);「犬の川端歩き」(狗在河边走。

意指再怎么在河边走也不会有任何收获。

);犬の糞(狗粪。

代指不干净的东西,表示蔑视);「犬の遠吠え」(犬之远吠。

比喻虚张声势);「犬は人に付き猫は家に付く」(狗随主人,猫看家留)等等。

与中国谚语相反,日本与狗相关的谚语表达中,多是褒义的。

可见,中国有关“狗”的谚语大多数比喻贬义、否定、歧视的含义,表示褒义的并不是很多。

而日本与“狗”相关的谚语,正面印象要多于反面的印象。

1.2与“猫”相关的中日谚语(1)中国与猫相关的谚语,多是以猫狗对比的形式存在的。

中法谚语及成语中的文化差异及其翻译方法-法语论文-语言学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——谚语在法文中为proverbes,成语为locutions prover-biales.两者的区别主要在形式上,谚语一般都是句子,用来表示一个比较完整的意思;而成语一般都是固定短语或词组,通常作为句子的一个成分存在,因此常常需要根据上下文语境进行翻译。

谚语和成语一般来源于历史、神话传说、宗教信仰、民间寓言故事、文学作品或民间习俗,在历史演变过程中逐渐成为一种固定的说法,为同一文化内部的大部分人所理解、接受并且应用。

谚语和成语不仅是一种语言现象,更是一种文化现象。

它生动形象、寓意深刻,同时又深入浅出地记录了人类在社会生活中积累的智慧、习俗和行为准则。

中国和法国都有自己的成语和谚语,是在长期的历史实践中逐渐形成的。

两种语言互译时,既要考虑到其形象和意义,又要尽量符合其语言习惯。

然而由于谚语和成语背后包含着浓郁的文化信息,法语中的某些谚语和成语很难在汉语中找到完全对应的说法。

我们如果直接从字面理解,很容易产生歧义。

因此,在翻译过程中,必须结合谚语和成语同文化密切相关的特性,在理解的同时,更要探究其背后的历史文化内涵。

一、中法谚语及成语中体现的文化差异(一)地理环境各国的文化总是存在于特定的地域空间内,因此它会不可避免地反映出该国的地理环境特征。

地域不同,相应的自然地理特征也不同,具体反映在语言文化上也有所不同。

中法两国存在很多反映自然景观的谚语或俗语,它们在表达上就存在着明显的差异。

例如中国有句俗语有眼不识泰山,用来比喻敬仰的人或具有重要价值的事物。

类似的例子还有不到黄河心不死,不到长城非好汉等。

而泰山黄河长城都是中国独一无二的事物,在法语中无法找到对应的说法。

而法国的地理环境适合种植葡萄和鲜花,与此相关的谚语也比较多,如:Point de rosessans pines.哪有玫瑰不带刺,比喻有乐必有苦。

法汉谚语互译中的关联因素及其规划与异化每种语言中都含有各自的谚语,因为文化上的差异性,造就了不同语言对于同样的知识或道理的不同阐述表达方式,下面是搜集的一篇探究法汉谚语互译关联因素的,欢迎阅读参考。

谚语是熟语的一种,是流传于民间的言简意赅的话语,是劳动人民在生产劳动过程中所形成的通俗易懂的短语或短句。

谚语具有极强的口语性,一般所表达的是一个完整的意思。

谚语的形式丰富,包括了农事谚语,比如“清明断雪,谷雨断霜”;事理谚语,比如“路遥知马力,日久见人心”;生活谚语“饭后百步走,活到九___”等等。

谚语的出现使汉语的表达更加富有生动性和趣味性,让原本晦涩难懂的道理马上变得浅显易懂,深入人心。

谚语从另一个侧面体现出了劳动人民的智慧和文化。

每种语言中都含有各自的谚语,因为文化上的差异性,造就了不同语言对于同样的知识或道理的不同阐述表达方式。

法语和汉语作为世界上悠久的语言,更是体现了这种特性。

因此,在进行谚语的法汉互译时,就必须要深入了解双方国家的文化,历史发展,民族特性等方面的因素,才能准确地把原文的意思传递给读者,使读者能够轻松阅读,不至于一头雾水。

中华民族和法兰西民族都拥有悠久的历史和灿烂的文化。

因为谚语的产生和形成是基于一定文化背景的,所以两国谚语都带有各自的文化特色。

因为文化特色的不同,所以就造成了对同一件事情的不同理解方式,比如:“Abonchatbonrat?”从字面意思来看是“好的猫对上了好的老鼠”,如果就这样翻译出来的话,想必中国人看了也会云山雾罩。

其实,这句法国谚语的意思是:“优秀的猫得有一只同样优秀的老鼠才能与之相配”,所以,还不如翻译成“棋逢对手”更为贴切。

从这个例子我们就能看出两国谚语的本质表达其实是一样的,但在具体表达手段,比喻形象,词汇选择与搭配上却有所不同。

所以在进行谚语翻译活动时,应注意以下几个因素对翻译的影响:1.宗教因素。

在两国谚语中,宗教主题都是经常会被提及的内容,但由于宗教的不同,在具体表达用词上会有所不同:法国是一个以天主教为第一大宗教的国家,有数以千万计的天主___。

2021汉语与法语关于动物词汇的比较分析范文 0引言 中法两国处于亚欧大陆的两端,都具有悠久的历史和丰富的文化。

语言作为文化的载体,极大地反映了文化对语言的影响。

而这种影响又很大程度地体现在词汇上,动物词汇也是如此。

人类与动物一起生活了成千上万年,动物对人类社会的发展、人们的生活起着重要的作用。

而人类在长期生活中也总结出了动物的某些自然属性,或对动物的自然属性进行加工,赋予其特殊的文化涵义,使语言变得更为形象和丰富。

不同的文化中,动物在人们眼里也有了不同的特征。

1语言、文化和动物词汇 语言是人类在历史发展过程中为交流而创造的,是文化的组成部分。

古德诺夫(H.Goodenough)在《文化人类学与语言学》中论述了语言和文化的关系:一个社会的语言是该社会文化的一个方面,语言和文化是部分和整体的关系。

语言作为文化的组成部分,其特殊性表现在:它是学习文化的主要工具,人在学习和运用语言的过程中获得整个文化。

文化的发展,可以使语言变得更加丰富实用;语言的进步,则丰富了文化,促进了文化的传播。

语言是文化的载体,它又是文化的镜像折射,透过一个民族的语言层面,窥见的乃是这个民族绚丽多彩的文化形态.词汇是构成语言的基本要素之一,是语言表达不可或缺的重要组成部分,因此文化差异在词汇中表现得十分突出。

动物词汇就是其中的一个方面。

从人类文明产生以来,人们在与动物相处的过程中慢慢发现动物身上某些类似于人的特性或者品格,于是用一些修辞手法将动物词汇运用到语言当中,让语言使用变得更加生动活泼。

但不同国家、民族的人对动物的品质看法并不尽相同。

这种看法有可能是客观唯物的,来源于对动物自然属性的客观观察和总结;也有可能是主观的,如古代经历过的动物崇拜,民族特有文化对动物自然属性的加工,或者是受外来文化的影响。

凝结着民族情感的动物名词的象征意义在不同民族文化之中尽管有不少相同之处,但也存在着明显的差异[3]. 2动物词汇的比较和分析 2.1相同的词有相似的文化内涵 这主要来源于对动物自然属性的客观观察和总结。

从跨文化角度透视法语谚语翻译的归化与异化语言是一个民族文化展示的重要渠道,是文化传播继承的重要载体,言语是语言中重要的组成部位,可谓语言文化中的精品,不仅富含语言的特色还具有非常独特的精神内涵,法国语言同我国语言一样,包含着非常丰富的谚语,在法语谚语的翻译过程要充分利用归化法和异化法将法语谚语翻译为生动形象,简单易懂的汉语短语,以便于大眾了解学习。

标签:法语;谚语;翻译;归化;异化谚语是语言文化中的精华内容,一般结构简单却意义深远,能够通过简单的语句向大众传达一种深刻的意义,大多具有劝诫性质,是人们思想智慧的直接表达,另外,还能够充分展示各类语言文化中的丰富内容及形式,因此,将法语谚语翻译为中文的难度要远远高于法语文章的翻译,不仅涉及不同语言之间的转换,还包含不同社会环境及社会文化习俗的差异性,要求翻译人员需要充分了解法国的文化背景及社会环境,才能做好法语谚语的翻译工作。

一、中法文化差异法国同中国一样,具备非常悠久的文化历史,丰富多彩的民族文化发展造就了鲜活生动的语言环境,自然包含着各具特色的言语,充分展现着各个国家的文化特色及内涵,由于中法两国文化差异较大,因此言语的结构及比喻含义也各有差异。

中法两国之间的文化差异主要体现在宗教信仰、事物认知、自然环境、历史进程、生活习惯几个方面,每个方面都有着非常丰富的谚语,两国之间常用的谚语既有相似之处又有不同之处,在表示同一个道理时,中法两国可能用到的比喻主体是完全不一样的,比如法语谚语“Le loup peut changer de peau,non de naturel”的意思是狼皮可换,本性难移,表达的意思是不管思想怎么转变,本性是很难改变的,中国谚语中表达这个意思经常使用的谚语为“狗改不了吃屎”;法国谚语中“De brau raisin parfois pauvre vin”的意思是好看的葡萄酿出酸的酒有可能是酸的,中国谚语中表达这个意思常用的谚语为“绣花枕头一包草”;法语谚语“ Les cuisiniers font de mauvaises herbes”的意思是“厨师成群做坏羹”,中国谚语中表达这个意思常用的谚语为“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝” ,以上几个例子中两国之间表达同一个意思所用到的主体都是完全不同的,但是中法两国谚语中也有很多相似的表达,“Sur le nez du voleur,il ne pousse pas d ’herbe”的意思是“小偷的脸上没长草”,表达的是坏人的外表和常人是一样的,不可以外表判断一个人的好坏,中国谚语中表达这个意思常用的谚语是“画虎画皮难画骨,知人知面不知心”;如法国谚语:Un jour de travail,une nuit de sommeil,une vie de travail,une longue vie的意思是“勤奋一天可得一夜安眠,勤奋一生可得幸福长眠”中国谚语中会说:早起三光,晚起三慌。

浅谈动物名称在中西方文化中的内涵差异浅谈动物名称在中西方文化中的内涵差异一、中英两种语言中动物文化的差异动物与人类共同生活在这个地球上,朝夕相处,密不可分。

人类通过与动物的长期接触,逐渐了解了各种动物的天性和生活习性,并把与动物的感情反映在自己的语言中。

然而,不同的语言和文化对同一种动物的理解和情感却有着很大的差异,下面以英汉两种语言中对几种动物的不同理解为例。

1、龙对中国人来说是非常重要的动物之一。

它象征着君王,体现着权利,在人们心中是最神圣的。

因此自古以来皇帝穿的是龙袍,祝福自己的孩子成功就叫“望子成龙”,中国人称自己为“龙的传人”等等,这些词都是褒义词。

相反,在西方国家,人们普遍认为dragon是一种凶残的动物,是邪恶的象征,因此大多数都做贬义词来使用,比如“凶悍的女人”就是a dragon of woman。

而在英语文学作品中,龙又象征着邪恶凶险,在圣经中,把Satan比作是“the great dragon”。

2、“老虎”一词在汉语语言文化中一直是英勇威武的象征,因此我们常说“卧虎藏龙”“虎将”等,然而在英美文化中,常常用狮子lion一词来表示勇猛,成为百兽之王,英国甚至将狮子当作国家的象征,“British Lion”是英国的别称。

3、猫头鹰在汉语文化中被看作是不祥的征兆,尤其是害怕看到或者听到猫头鹰的叫声。

然而,在西方社会中,owl(猫头鹰)却象征着智慧。

在婴幼儿的故事中,owl的形象是个裁判,非常严肃,并且有头脑。

二、动物文化差异产生的原因1、历史条件不同的原因以“狗”为例,西方尤其是美国最早以渔猎、畜牧为主,主要食用牛羊,狗在当时是人类的帮手,所以西方将“狗”看成人类最忠实的朋友。

而中国自古是一个农业国,狗不仅仅是帮人看家防盗,还是人们的主要肉食之一,所以国内的大部分地方至今仍保持了吃狗肉的习惯。

2、地域文化不同的原因不同的生活环境中有属于自己不同的文明体系,属于黄土文明的中国和属于海洋文明的英国形成了各具特色的地域文化,而正是由于这种文化的不同,使中英两个民族对有些动物赋予了各自不同的文化内涵和寓意。

浅论动物词汇文化意义在汉法语言中的差异作者:王璞来源:《青年文学家》2013年第01期摘要:本文运用对比分析的方法来探讨汉法两种语言文化中某些动物词汇文化意义的差异,进而揭示动物词汇所具有的深层文化内涵及其来源,使得在跨文化交际中能够避免一些不必要的误会与尴尬。

关键词:动物词汇;文化意义[中图分类号]:H32 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2013)-1--01文化具有鲜明的民族性,其形态上的差异不可避免地会由语言系统的不同层面体现出来。

在学习其他民族文化时,我们往往比较重视其“正式文化”(la culture savante)(高菊敏,2003),然而我们都有过这样的深切感受:在外语学习和跨文化交际时带来障碍的往往不是这种“正式文化”,而常常是外国的“普通文化”即“大众文化”(la culture partagée)(高菊敏,2003)让我们不明就里,如坠云中雾中。

真正构成文化障碍的是我们平时有点不屑一顾的以民间俗语俚语为代表的众多鲜活的表达方式。

正因为其在日常交际中的重要性,如果不能了解,必将成为语言学习与跨文化交流中的主要文化障碍。

外语学习通常是从词汇表达的学习开始,所以要了解异国民族文化与本民族文化的差异也应该从词汇层面入手,动物词汇就是比较容易进行研究的一个领域。

动物的秉性在某些方面与人的品行相似,如狮子的威严、公鸡的骄傲等;但是否将人的某种品行赋予某些特定的动物就因文化而异了,比如,两个人相处得很糟糕,法国人乐于用狗和猫来形容,也就有了s’entendre comme chien et chat的用法,但中国人给狗配搭的伙伴却是鸡,以至于“鸡犬不宁”。

下面便以部分动物词汇为例,对比其在汉法语言中的不同意义,探讨这种不同文化心理的来源。

1、狗(chien):不论在中国还是西方社会,狗都被视为与人类关系最密切的动物。

西方人对狗的宠爱世人皆知,作为西方文化一部分的法国文化自然不例外。

济南大学毕业论文 - 1 - Analyse de l'affinité et la différence entre la culture française et chinoise à travers les animaux dans les proverbes

1.0 Introduction Le français est une language qui appartient à la famille linguistique européenne, le sens des mots français est pour la plupart exprimé par la combinaison des racines et des affixes, cela est évidemment différent à notre langue maternelle, cependant, la culture de la

Chine et celle occident a quand même des similarités, dans le 18 ème sciècle, il est le siècle des Lumières, la culture de la Chine a exercé une grande influence sur l’idéologie européenne. La langue est une part de la culture, elle peut aussi manifester la culture, le proverbe est une fenêtre qui peut manifester les différences et les similarités entre la culture national, et on peut voir les coutumes, la conception de la vie et le sentiment similaire ou caractéristique de chaque nation dans les proverbes. A partir du temps immémorial, la vie humaine a resté en liaison avec les animaux, les gens ont obtenu beaucoup de suggestion et fulguration à travers ces animaux, par conséquent, on a créé de nombreux proverbes. Cepandent, le signification de ces images des animaux est différent dans le chinois et le français. Parce que les pays différents ont géographiques différents, histoire différent, et leurs mode de vie et mode de pensé sont aussi différentes. La Chine et la France, se sont situées respectivement à l’est et l’ouest des deux pôles de la terre dans la plaque de l’Asie-Europe, ils se trouvent très loin l'une de l'autre, donc, il produit des cultures nationales différentes et aussi les deux langues tout à fait différentes: le chinois et le français. Bien que la Chine et la France soient les deux pays totalement différentes, et ils disposent de la culture nationale et la lange différentes, mais observez minutieusement, vous pouvez encore trouver des ressemblances fabuleues des deux cultures à travers les deux langues. Dans ce mémoire, on vas analyser ces ressemblances et les différences des deux 济南大学毕业论文 - 2 - langes, ce qui est utile à notre étude de la parole et de la culture. Plus important, à la communication interculturelle.

2.0 Introduction de la culture et la langue 2.1 Définition de la culture La culture est, selon le sociologue québécois Guy Rocher, un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte(Guy Rocher, 1969, 88). Ensemble des productions matérielles ou immatérielles acquises en société. Il y a deux types de culture: la culture du sens large et du sens étroit. Le premier est la somme de la richesse matérielle et spirituelle créée par l’humanité dans le processus du développement de la société et de l’histore. Il est surtout l’idéologie sociale. La culture du sens étroit est les richesses spirituelles créées par l’idéologique, ces richesses comprennent la religion, la croyance, la coutume, les mœurs, la pensée académique, la littérature, l’art, la science, la technologie, la relation sociale et une variété de systèmes. 2.2 Définition de la langue La langue est un système de signes identifiés permettant une communication entre une ou plusieurs entités. Chez l'homme, c'est la capacité observée d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système de signes par un support extérieur ou non. La langue est le moyen le plus important par lequel les hommes communiquent entre eux. Elles sont les mots que nous disons et seul l’homme peut, on a la capacité naïve de parler. Les hommes ont crée la langue et lui profité. On se compose des phonétiques insignifiantes à proportion des matières de toute espèce, ceux qui deviennent les morphèmes lexicals signifiatifs. Après, on se combine les morphèmes lexicals nombreux au discours, les hommes profitent de l'appui de la langue à garder et transmettre les résultats de la civilisation humaine. Il y a beaucoup de sortes de langues dans le monde, 济南大学毕业论文 - 3 - avec le développement de la société, un nombre croissant de personnes se mettent à apprendre des langues étrangères. 2.3 Relation entre la langue et la culture La langue fait une partie de la culture, et elle joue un rôle très important dans la culture. La langue est une porteuse importante de la culture, et la culture contraint la langue. Certains sociologues croient que la langue est la pierre angulaire de la culture— pas de langue, pas de culture. D’un autre point de vue, la langue est aussi influencée par la culture et reflète la culture, on peut dire que la langue reflète les caractéristiques d’une nation, qui contient non seulement le contexte historique et culturel de la nation, mais encore porte le point de vue des nations sur la vie, style de vie et de pensée, la langue et la culture s’influencent mutuellement, à comprendre la langue, on doit comprendre la culture, et pour comprendre la culture on doit anssi comprendre la langue. La culture est diverse, la langue est aussi variée. Du point de vue culturel, la langue et la culture sont synchronisés de se produire, il n’y a pas de culture sans la langue. La langue est une condition préalable pour la formation et le développement de la culture, le développement culturel a également contribué à la richesse du développement du langage, on peut dire que: avec la langue, les humains ont une culture. La langue est un insigne important de distinguer les hommes des animaux. Du point de vue biologique, les peuples primitifs et les animaux présentent de nombreuses similitudes, mais les gens ont une langue, mais les animaux pas. Les gens ont la religion, la foi, la morale, les coutumes et autres aspects culturels, mais les animaux ne pouvez pas avoir, les hommes ont créé la culture, par contre, la culture a affecté les hommes, et a poussé les hommes vers un progrès plus grand.