格莱斯合作原则理论指导下的《生活大爆炸》言语幽默研究英语论文

- 格式:doc

- 大小:141.00 KB

- 文档页数:37

外国语学院2015届本科生毕业论文〔设计〕开题报告与任务书中文题目:从礼貌原那么看英语会话中的幽默——以《生活大爆炸》为例英文题目:Study on Humor in English Conversation from thePoliteness Principle——Take The Big Bang Theoryfor Example学生:金楠学号:1103111529班级:11级本5指导教师:王静职称:2015年02月从礼貌原那么看英语会话中幽默的产生——以《生活大爆炸》为例1 引言2 文献综述3 幽默3.1 幽默的定义3.2 幽默的分类3.3 幽默的功能4 《生活大爆炸》中言语幽默的语用分析4.1 礼貌原那么4.1.1得体准那么4.1.2慷慨准那么4.1.3 赞誉准那么4.1.4 谦逊准那么4.1.5 一致准那么4.1.6 同情准那么4.2 遵守礼貌原那么产生的幽默4.2.1得体准那么的遵守4.2.2慷慨准那么的遵守4.2.3 赞誉准那么的遵守4.2.4 谦逊准那么的遵守4.2.5 一致准那么的遵守4.2.6 同情准那么的遵守5 结语Study on Humor in English Conversation from the Politeness Principle——Take The Big Bang Theory for ExampleⅠ IntroductionⅡ Literature ReviewⅢ Humor3.1 T he Definition of Humor3.2 The Categories of Humor3.3 The Function of HumorⅣPragmatic Analysis of Humor in The Big Bang Theory4.1 The Humor Comply with Politeness Principle4.1.1The Tact Maxim4.1.2The Generosity Maxim4.1.3The Approbation Maxim4.1.4The Modesty Maxim4.1.5The Agreement Maxim4.1.6The Sympathy Maxim4.24.2.1Comply with The Tact Maxim4.2.2Comply with Generosity Maxim4.2.3Comply with The Approbation Maxim4.2.4Comply with The Modesty Maxim4.2.5Comply with The Agreement Maxim4.2.6Comply with The Sympathy MaximⅤ ConclusionBibliographyAttardo, S. 1994. LinguisticTheoriesofHumor.Berlin:MoutondeGruyter. Gu, Y. 1992. Politeness, pragmatics and culture〔in Chinese〕. Beijing: Foreign LanguageTeaching and Research Press. (顾曰国,《礼貌,语用与文化》外语教学与研究,1992,〕Leech,G. 1983. PrinciplesofPragmatics. London.Li, l. 2002. Pragmatic Principles and humor(in Chinese).TianjinForeignLanguageUniversityjournal.(兰萍,《语用原那么与幽默》,外国语大学报)Lin, Y. 2002. Theory studying of humor.(in Chinese) Beijing: The contemporary wor;d press.(林语堂,《论读书,论幽默》:当代世界,2002.) Ruskin, V. 1985. Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht: Reidel. Richard F.&T. Sitcom, 2005. What It is,How It Works A Theory of Comedy Sherzer, J. 1987. Humor and Comedy in Puttetry: Celebration in popular Culture. Ohio: Bowling GreenStateUniversity Popular Press. Wang, W. & B. Lin. 2003. English Verbal Humor Studies〔in Chinese〕.Foreign language, 23(3):75-77.(王文斌,林波,《英语幽默言语的认知御用研究》,外国语,23(3):75-77,2003.)Watts, R. J. 2003. Politeness. Cambridge: CambridgeUniversity Press.Zajdman,A. 1995. Humorousfacethreatingacts:Humorasstrategy.Journalof Pragmatics(23):325-339.Zhang, Z. & Q. OuYang, 2000. Western philosophy wisdom〔in Chinese〕.Beijing: Renmin university of China publishing house.(志伟,欧阳谦,《西方哲学智慧》,:中国人民大学,2000〕Zhou, J. 1992. The theory of language covered and its impact on human cognition and thinking〔in Chinese〕.Yangzhou teachers college journal.(周静芳.《论语言遮蔽与其对人类认知与思维的影响》,师院学报,1992,)。

最新英语专业全英原创毕业论文,都是近期写作1 论《呼啸山庄》中人性的转变2 中美文化差异对其商务谈判的影响3 简析中西方译者翻译《论语》的差异性4 浅析海尔看中国名牌战略实施现状及关键因素5 A New View of Feminism in The Mill on the Floss River6 英语中的女性歧视7 礼貌原则视角下奥巴马演讲技巧的分析8 论谭恩美小说《喜福会》中的母女关系9 浅析《道林•格雷的画像》中的女性形象10 从《麦琪的礼物》看欧亨利留给世人的礼物11 A Preliminary Study on Christianity12 从语用学的角度分析幽默语13 从《祝福》的英译本谈文化空缺词的翻译14 从归化和异化的角度看张谷若《德伯家的苔丝》的翻译15 从女性主义角度分析简爱的女性意识16 等效理论框架下的中国菜肴英译研究17 浅析《简爱》的主人公简爱18 从文化无意识的角度分析《喜福会》中的边缘人19 A Lonely but Strong-willed Soul A Character Analysis of Ellen Weatherall in The Jilting of Granny Weatherall20 情境创设在小学英语词汇教学中的运用21 汽车广告中的中西文化差异研究22 跨文化交际中英语副语言的表现和交际功能23 《呼啸山庄》的悲剧分析24 从《推销员之死》看消费主义时代美国梦的破灭25 从电影《功夫熊猫》看中国英语的发展26 浅析合作原则在汉英广告语翻译中的运用27 爱情至上——浅析海明威笔下的女性形象28 浅析官方委婉语及其语用功能29 基督教在中国的发展与中国文化的融合30 背景知识在翻译中的重要性31 希拉里退选演讲积极话语分析32 解读《喜福会》的中国式母爱33 教师在英语自主学习中的作用34 试论旅游文本英译策略35 Humor as Perceived from the Cooperative Principle36 中西方饮食文化差异的对比37 从建立商务关系的角度对比中美商务礼仪38 《欲望号街车》中布兰奇的悲剧成因分析39 《喜福会》中的中美文化差异40 从文化角度分析中美情景喜剧差异性的原因41 《绯闻少女》中的话语标记词研究42 国际商务谈判的准备阶段43 由个性反映出爱—《傲慢与偏见》中的婚姻观44 英语广告中双关语的运用及翻译研究45 浅谈《圣经》故事与英语学习46 《野性的呼唤》中巴克形象分析47 “Lady First” Reflected in Different Cultures48 Roads to Happy Marriage: a New Conception of Feminism in Doris Lessing’s Novels49 形成性评价在英语教学中的运用50 从跨文化角度对品牌名称的研究——以化妆品品牌为例51 《冰与火之歌》的人文主义分析52 浅析习语翻译中的语用失误53 英式英语和美式英语词汇对比研究54 Influence of Western Food Culture upon Chinese People55 英语X-ful词的形态与认知构建56 笛福《鲁宾逊漂流记》中鲁宾逊形象解析57 A Comparison of the English Color Terms58 中西方餐桌礼仪差异之比较59 奥巴马演讲词中的委婉语研究60 归化和异化在汉语歇后语翻译中的应用61 从E.B.怀特与秦文君的儿童文学作品看中西方价值观之比较62 中学英语任务型教学理论研究及应用现状评述63 用言语行为理论分析奥巴马推定总统候选人演讲64 悲剧英雄—赫尔曼梅尔维尔笔下的比利巴德形象分析65 《名利场》中蓓基人物形象分析66 从跨文化交际看中西方时间观差异67 工业化进程下人的主体性的追问——梭罗的《瓦尔登湖》68 《老人与海》的家园意识69 从《傲慢与偏见》的婚姻看妇女的社会地位70 任务型教学法在高中英语阅读中的使用初探71 中西方茶文化对比研究——以红茶为例72 How Can Women Survive—Consideration of Virginia Woolf’s A Room of One’s Own73 从“房间”意象看英国当代社会悲剧——哈罗德•品特作品解读74 埃德加爱伦坡哥特小说中的死亡主题探索75 埃德加•爱伦•坡恐怖小说的哥特式特征分析76 对英语影视片名翻译的研究77 The Otherization of China in The Woman Warrior78 “理想化”和“反理想化”--《不能承受的生命之轻》主题辩析79 浅谈《阿拉比》的写作手法及其瘫痪主题80 初中英语词汇教学的有效方法81 象征主义视角下《致海伦》中的意象美82 顺应论视角下的电影片名翻译(开题报告+论)83 中西方空间观对比研究84 成人第二语言习得中的石化现象85 《德伯家的苔丝》中苔丝之死的必然性86 The Heroism in The Old Man and the Sea87 论《老人与海》所表现的人与自然的关系88 跨文化交际意识与中文旅游文本翻译89 论电影翻译中的创造性叛逆——以《肖申克的救赎》为例90 英汉饮食习语对比研究91 美国黑人社会地位的历史演变92 Study on Translation of Long Sentences in Literature Works93 A Contrastive Study of the Associative Meanings of Plant words in English and Chinese94 重压之下的人之风采——以海明威《老人与海》为例95 小说《鲁滨逊漂流记》中的精神力量分析96 新闻英语中的委婉语及其翻译策略97 商务英语信函中名词化结构的翻译98 从电影名的翻译看直译与意译99 A Brief Analysis of Public Sign Translation100 解读二十世纪二十年代美国商业社会——对《巴比特》的人物性格及讽刺手法的分析101 浅谈英语广告的特点及翻译102 对比评析《了不起的盖茨比》中尼克和盖茨比的梦想103 从加菲猫看美国新个人主义价值观104 从美学角度浅析许渊冲《汉英对照唐诗三首》——“意音形”三美论105 浅析委婉语的构造方式及功能106 论外交英语的模糊性107 Risk Comparing of Documentary Collection and Letters of Credit108 论文化对国际市场营销的重要性--以迪斯尼乐园为例109 影响英语专业学生阅读理解因素的分析及对策探讨110 从《瓦尔登湖》看梭罗的自然观111 中西方茶文化映衬的文化差异112 浅谈商务英语广告的翻译113 从个人英雄主义角度解读《肖申克的救赎》114 从合作原则看英语广告中模糊语言的运用及解读115 从关联理论看《茶馆》两个英译本中修辞格的处理116 从《达罗卫夫人》看弗吉妮娅伍尔夫的个性117 怪,或不怪--《小镇畸人》中的主要人物解读118 《圣经》对英语习语的影响119 浅析《老人与海》中人对自然的态度120 An Exploration on Different Cultures in Terms of Flowers121 对《傲慢与偏见》中的婚姻观重新解读122 跨文化交际中的肢体语言123 英汉形合意合的对比性研究及其对翻译的启示124 文化差异对商标翻译的影响125 经典英语电影台词的语言特征和文化态度126 目的论视角下的《边城》的英译研究127 An Interpretation of Feminism in Byatt’s Possession128 浅论影视字幕翻译中的归化与异化——以《老友记》为例129 英文商务信函中的礼貌策略研究130 中美道歉语的跨文化研究131 诀别武器之缘由——再读《永别了,武器》132 (日语系毕业论文)关于食品比喻表现的中日对照研究133 中西谚语的文化比较研究134 分析奥利弗退斯特悲剧生活的原因135 透过《丛林》看美国梦的破灭136 解析《老人与海》中的桑提亚哥形象137 肯德基在中国成功的本土化营销策略138 英语报刊新闻标题的特点及解读139 交替传译中笔记的作用140 A New Woman’s Journey in To the Lighthouse141 The Death Image of Emily Dickinson’s Poetry142 A Comparison between Chinese and American Family Education143 A Comparative Study of the Translation of Puns in Alice’s Adventures in Wonderland144 An analysis of American Racism and Black Traditional Culture in The Bluest Eye145 言语幽默产生的语音机制146 A Comparison of the English Color Terms147 分析《呼啸山庄》的哥特式特征148 逆成构词的分类及其认知机制和规律149 论夏绿蒂勃朗特与简爱在意识形态上的相似之处150 浅析中文商标词英译的原则和方法151 美国电影所体现的时代精神——以《阿凡达》为例152 从归化和异化的角度看张谷若《德伯家的苔丝》的翻译153 英语中常用修辞格154 论《喜福会》中的中美文化冲突与兼容155 研究《了不起的盖茨比》中美国梦的幻灭156 谈如何理解海明威《一个干净明亮的地方》157 从语用原则视角分析政治演讲中的语用策略158 中外服装品牌英文标签语言的跨文化研究159 浅析好莱坞电影中的中国元素160 The Major Characters in Wuthering Heights under the Perspective of Ethics161 霍桑及其矛盾思想在《红字》中的体现162 An Analysis of Female Images in The Thorn Birds163 浅析《紫色》中书信体的运用164 浅析英语歧义句的成因及消除165 浅谈商务英语于商务信函中的运用166 A Contrastive Analysis of Chinese and English Euphemisms for Death from the Perspective of Culture167 论《简爱》中话语的人际意义168 看《一间自己的屋子》中弗吉尼亚伍尔夫的女性主义思想169 从浪漫主义角度剖析《海上钢琴师》在中国流行的原因170 A Survey on Self-regulated Learning of English Major171 《隐形人》中主人公的性格分析172 A Study of Stylistic Features and Translation of Journalistic English173 企业文化在企业发展过程中所起的作用174 Verification of Soft Term in Letter of Credit175 幽默元素在英语电影和电视剧中的翻译176 An Analysis of Bernard Shaw’s Pygmalion from the Perspective of Inter personal Function 177 英汉基本颜色词文化内涵对比研究178 《都柏林人》——一座城市的精神瘫痪179 Comparaison entre l’Histoire d’A Q et l’Etranger180 英语广告双关语的语用分析181 中学英语口语教学中的互动182 论应变能力在同声传译中的应用183 英语委婉语之初探184 论《第二十二条军规》中漫画式的艺术魅力185 试析《生死疲劳》英文版风格之再现:文学文体学视角186 A Comparative Study on Gratitude Expressing Approaches of Chinese and Western Relatives 187 中式英语的潜在价值188 英文电影对白中俚语的翻译189 关联理论视角下《生活大爆炸》中言语幽默的汉译190 The Application of Corpus in Teaching Oral English191 “适者生存”——从社会达尔文主义看《热爱生命》192 On the Techniques and Principles in English-Chinese Translation of Movie Titles193 论例句在中学英语课堂中的应用194 On English Film Title Translation from the Perspective of Skopostheorie195 《呼啸山庄》中男主人公人物分析196 英汉绿色词对比研究197 对《汤姆叔叔的小屋》中人物的圣经原型解读198199 论海明威《太阳照常升起》中的虚无主义。

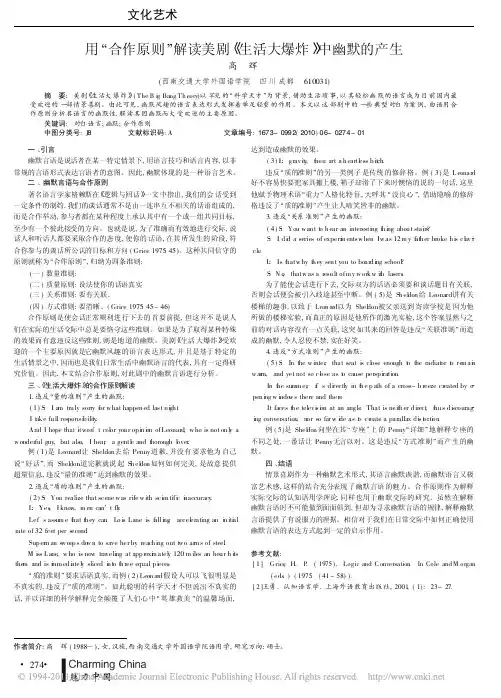

作者简介:高 辉(1988 ),女,汉族,西南交通大学外国语学院语用学,研究方向:硕士。

用 合作原则!解读美剧∀生活大爆炸#中幽默的产生高 辉(西南交通大学外国语学院 四川成都 610031)摘 要:美剧∀生活大爆炸#(The B i g Bang Th eory)以罕见的 科学天才!为背景,借助生活琐事,以其轻松幽默的语言成为目前国内最受欢迎的一部情景喜剧。

由此可见,幽默风趣的语言表达形式发挥着举足轻重的作用。

本文以这部剧中的一些典型对白为案例,由语用合作原则分析其语言的幽默性,解读其因幽默而大受欢迎的主要原因。

关键词:对白语言;幽默;合作原则中图分类号:J 8文献标识码:A 文章编号:1673-0992(2010)06-0274-01一、引言幽默言语是说话者在某一特定情景下,用语言技巧和语言内容,以非常规的言语形式表达言语者的意图。

因此,幽默体现的是一种语言艺术。

二、幽默言语与合作原则著名语言学家格赖斯在∀逻辑与回话#一文中指出,我们的会话受到一定条件的制约,我们的谈话通常不是由一连串互不相关的话语组成的,而是合作举动,参与者都在某种程度上承认其中有一个或一组共同目标,至少有一个彼此接受的方向。

也就是说,为了准确而有效地进行交际,说话人和听话人都要采取合作的态度,使你的话语,在其所发生的阶段,符合你参与的谈话所公认的目标和方向(Grice 1975:45)。

这种共同信守的原则就称为 合作原则!,归纳为四条准则:(一)数量准则:(二)质量原则:设法使你的话语真实(三)关系准则:要有关联。

(四)方式准则:要清晰。

(Grice 1975:45-46)合作原则是使会话正常顺利进行下去的首要前提,但这并不是说人们在实际的生活交际中总是要恪守这些准则。

如果是为了取得某种特殊的效果而有意违反这些准则,则是地道的幽默。

美剧∀生活大爆炸#受欢迎的一个主要原因就是它幽默风趣的语言表达形式,并且是基于特定的生活情景之中,因而也是我们日常生活中幽默语言的代表,具有一定得研究价值。

合作原则视角下《生活大爆炸》中的言语幽默解读作者:高晓平来源:《电影评介》2013年第17期《生活大爆炸》是 2007 年哥伦比亚广播公司推出的一部典型的美国情景喜剧。

该剧讲述了四个高智商、低情商的科学天才和一个美女邻居的故事。

剧中大量言语幽默让人忍俊不禁。

言语幽默是依托语言形式的幽默,是一种高雅的语言艺术。

一、理论基础美国著名语言哲学家Grice 于1967年提出了合作原则。

他通过研究发现,在日常会话中,“我们的交谈通常不是由一串不相关的话语组成的,否则就会不合情理。

它们常常是合作举动,至少在某种程度上;参与者都在某种程度上承认其中有一个或一组共同目标,至少有一个彼此都接受的方向。

”(Grice, H. P. Logic and Conversation.New York: Academic Press,1975)也就是说,谈话双方为保证会话顺利进行,他们总是互相合作并遵循一定原则,在现实会话中,谈话双方都有一个共同目标或方向,这时谈话是有意义的,并且是相互理解的。

这就是著名的Grice合作原则。

这一原则具体包括“四条准则,即量的准则、质的准则、关联准则和方式准则。

其具体解释见下表:合作原则体现的是一种理想的会话状态。

然而,在实际生活中,并不是每个人在任何情况下都能严格恪守这些准则。

相反,他们会有意无意地违背这些准则,闹出笑话或引起误会;制造特殊的会话效果,向听者传达说话人的弦外之音。

我们在观看幽默影视作品时,如果只明白字面意思,就无法真正解读其中的幽默。

二、《生活大爆炸》中言语幽默的实例分析《生活大爆炸》中充斥着各种各样的幽默语言。

剧中人物有意游走于合作原则的背面,他们的对话大多是通过违背合作原则来传达丰富生动的言外之意以达到某种幽默效果。

1.违背量的准则产生的幽默量的准则要求在对话时说话者应该提供含有满足交际所需的信息量。

信息量不足或者过多就会违背量的准则,产生幽默效果。

例 1:信息量过多Sheldon:“Penny,Penny,Penny.”Sheldon 是个物理天才,凡事都讲究精确,对生活中的事情也不例外。

礼貌原则下看虚假礼貌的幽默语用效果及特征--以美国情景喜剧《生活大爆炸》为例马王储【摘要】礼貌是保证人际交往顺利进行的重要准则,越来越多的学者在关注礼貌现象的同时也注意到不礼貌现象的存在,并进行了大量研究。

虚假礼貌现象是不(欠)礼貌现象的重要部分,其表现形式十分复杂,且鲜有研究涉及。

从虚假礼貌的幽默语用效果出发,进一步分析了虚假礼貌言语行为的语用特征。

%Politeness Principle may guarantee the undergoing of interpersonalrelationships ,more and more scholars have been paying their attention from politeness to impoliteness ,and many researches have been carried out .Mock politeness is an important and complex part of impoliteness that has rarely been focused . The pragmatic features of mock politeness was explored from the perspective of humor under the guidance of Politeness Principle .【期刊名称】《河北联合大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】5页(P140-144)【关键词】虚假礼貌;幽默;语用效果;语用特征【作者】马王储【作者单位】华北理工大学外国语学院,河北唐山 063000【正文语种】中文【中图分类】H3194礼貌是维系正常社会生活最起码的道德规范,是保证交际成功的重要因素,也是一个人的思想道德水平、文化修养、交际能力的外在表现,因此,人际交往间的礼貌问题一直是语用学领域的重要研究内容。

![[精品]运用合作原则和礼貌原则简析《生活大爆炸》中的会话幽默](https://uimg.taocdn.com/14474858bf1e650e52ea551810a6f524ccbfcb0c.webp)

运用合作原则和礼貌原则简析《生活大爆炸》中的会话幽默运用合作原则和礼貌原则简析《生活大爆炸》中的会话幽默摘要:幽默是一门艺术,在生活中扮演重要的角色。

会话幽默指在日常生活对话中产生的幽默,是言语幽默的一部分。

近年来倍受追捧的美国情景喜剧《生活大爆炸》在会话幽默方面给人留下了深刻的印象。

本文基于语用学中的合作原则和礼貌原则理论,分析《生活大爆炸》中违背两原则产生的会话幽默,便于广大英语爱好者及语言学习者理解外国情景喜剧中的会话幽默。

关键词:会话幽默合作原则礼貌原则《生活大爆炸》一、引言幽默存在于各个领域,是言语及文化的重要组成部分。

由于人们的交际绝大部分通过语言进行,因此许多幽默产生于言语中。

会话幽默作为言语幽默的一部分,一直受到语言学家和语言研究人士的关注。

本文从合作原则和礼貌原则出发,以情景喜剧《生活大爆炸》中的罐装笑声为参考,分析《生活大爆炸》中违背合作原则和礼貌原则产生的会话幽默,帮助人们更好地理解美国情景喜剧。

二、《生活大爆炸》简介《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)是2007年9月美国哥伦比亚广播公司(CBS)推出的情景喜剧,讲述的是职业、性格、教育背景、感情经历各不相同的四个宅男科学家和一位美女邻居的生活故事[4]。

目前该剧已经更新至第七季,每季24集,每集20分钟,短短剧情中充满了幽默的语言表达。

该剧主要人物包括Sheldon,Penny,leonard,Howard, Raj, Amy, Bernadette等,他们性格各异,在互相磨合的过程中笑料百出。

《生活大爆炸》借助各年龄段、各社会阶层男女在不同情境下的对话,向我们展示了现实生活中的会话幽默,对了解及学习英语语言及文化有重要的作用。

三、合作原则与《生活大爆炸》中的会话幽默美国语言学家格莱斯指出,为了保证会话的顺利进行,谈话双方必须遵循一些基本原则,即所谓的合作原则。

合作原则要求会话者根据会话的目的或交流的方向,使自己讲出的话语在一定的条件下是实际所需的,包括四个范畴:量准则,质准则,关系准则和方式准则[2]。

美剧《生活大爆炸》中的幽默语言分析摘要:《生活大爆炸》这部情景剧讲述了四个物理学天才和一名餐厅女服务生的日常生活故事,得到了英语爱好者和年轻人观众的广大好评。

剧中诸多搞笑诙谐幽默的段子。

本文将主要侧重中分析剧中语言方面幽默的成分。

关键词:语言合作原则;委婉语;反讽语言学界多从语用学和认知学角度来对分析言语幽默,国内外也有着越来越多的学者从语用学的角度来分析言语幽默现象。

情景喜剧无疑提供了最为大量丰富的一手资料。

正在热播的美国情景喜剧《生活大爆炸》在国内外都有着较大的影响力,深受广大电视观众的喜爱,其语言特点幽默风趣,富有个性,具有情景喜剧的典型特点,在研究幽默言语上有很强的代表性。

本文拟在总结剧中的幽默语句的基础上对这部热播美剧中的言语幽默进行分析。

1、语音中的幽默本文重点分析语音的两个方面——停顿和语速的幽默效果。

首先,停顿这种语音中断的现象是为了在日常谈话交往中能够更好地理解彼此而存在的,因而在大段的语言中不加任何停顿,虽然一方面可以显示说话一方的思维和逻辑的严谨性,却也同时对说话对象造成了相当大的压力。

而在大段不停顿对话之后的突然停顿,则更能够造成幽默的效果。

例如在剧中sheldon cooper是一名天才理论物理学家,他常常使用缺少停顿的科学式的解释语言让别人晕头转向。

在第一季的第一集中,sheldon同leonard一起去精子库捐精,碰巧前台的工作人员在做填字游戏。

从普通人的角度来说,要么默不作声地等她做完,要么大声指责她不认真工作。

但是作为天才的sheldon却有着不同凡响的幽默举动,他一口气把几乎所有的字谜全部答出来,这一方面体现了他高超的智商,同时也展现出他不擅长社交和察言观色,因此直到说出了倒数第二个字谜的时候,他才突然意识到自己这样做是十分鲁莽的,因此便刻意进行了长达几秒钟的停顿,就在观众以为sheldon终于领悟了人际交往的技巧的时候,他又憋不住说出了最后一个字谜的答案,从而实现了让观众捧腹大笑的效果。

从合作原则和礼貌原则的视角分析《生活大爆炸》中的会话含义一、概述《生活大爆炸》是由英国著名喜剧团队“elements”创作的情景喜剧,自2007年起在享有盛誉的美国电视台一一CBS上播出。

它模仿了现代科学界的重实验室环境,并以此为背景讲述了四位极客物理学家(Sheldon, Leonard, Howard 和 Raj)和一位非想象力的女孩(Penny)的日常生活。

作为一部广受好评的美剧,《生活大爆炸》不仅因其幽默温馨的剧情而深入人心,还对当代社会的交流方式产生了深远的影响。

本文将从合作原则与礼貌原则的视角出发,对《生活大爆炸》中角色的会话含义进行深入剖析,以期展示该剧在人际交往互动方面的独特魅力。

1. 《生活大爆炸》简介:描述该剧的背景、主要角色以及情节发展。

《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)是一部美国情景喜剧,讲述了四位极客科学家和他们的邻居,也就是一位漂亮但不懂科学的女性,谢尔尔库珀(Sheldon Cooper)之间的友谊与互动。

这部剧以现代科学及流行文化为背景,通过这个跨学科的团体,展示了科学家们的日常生活和对爱情、友情的追求。

其中主要角色包括:天才物理学家莱纳德莫尼卡库珀(Leonard Patrick Cooper),他的温和与顽固;博学多才的生物学家兼物理学家艾米莉亚布兰德(Amy Farrah Fowler);古板但善良的工程师霍华德沃洛维茨(Howard Wolowitz);以及具有社交天赋的医生拉杰什库珀(Rajesh Koothrappali)。

这部剧自2007年开始播出,受到观众喜爱,成为美国家喻户晓的电视剧之一。

剧情发展方面,《生活大爆炸》围绕这四位角色的日常互动展开,他们之间产生了许多有趣而深入的对话。

随着剧情深入,他们也面临着家庭、爱情与事业的选择和挑战。

整个剧情充满了科学探讨、误会与澄清、恋情萌芽以及对权威和固有观念的挑战。

2. 合作原则与礼貌原则:介绍这两个语言学原则的定义及其在交际中的作用。

合作原则视角下的言语幽默分析作者:杨煜琳来源:《校园英语·中旬》2016年第12期【摘要】言语幽默是一种别具一格的语言交际艺术,是一种重要的幽默形式。

本文以美国情景喜剧《生活大爆炸》为实例,从合作原则视角下言语幽默的四个基本准则入手,深刻分析双方会话过程中因违反量的准则、质的准则、关系准则以及方式准则而产生的幽默效果,因而更为全面、系统的对幽默言语的语用认知进行探究。

【关键词】合作原则言语幽默《生活大爆炸》一、《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)简介《生活大爆炸》是一部由Sheldon,Penny,Leonard,Howard,Raj等主演的以“科学天才”为背景的情景喜剧,剧中主人公的家庭背景、知识水平、性格特征以及感情经历大不相同。

《生活大爆炸》用幽默是方式和诙谐的语言讲了四个科学怪人和一个美女邻居之间的故事,在这部情景剧中,大多数人的会话通过违反合作原则以达到幽默的功效,这种喜剧效果大大吸引了观众的眼球。

二、合作原则视角下《生活大爆炸》中的言语幽默1967年,美国著名语言学家格莱斯提出了“合作原则”,认为人们为保证在交谈过程中顺利进行会话,双方会根据说话的目的或方向遵循一定的原则和标准。

这些必要的因素是会话明晰条理的前提,即合作原则,但在实际应用中,人们往往逆原则而行,违反原则本身的会话含义,由此产生了幽默。

格莱斯提出的合作原则包括四个基本准则:量的准则(The Maximof Quantity)、质的准则(The Maxim of Quality)、关系准则(The Maxim of Relation)、方式准则(The Maxim of Manner)。

1.违反量的准则而产生的幽默。

为满足交谈的需要,对话双方总是遵循一定的交际原则,当信息量不足或超出对话所需的信息量时,会阻碍双方的交流,倾听一方试图找寻信息的言外之意,结果往往产生因猜测导致的幽默。

例如:Leonard与Sheldon吃面包土司时,Leonard只是想跟Sheldon分享一个关于黄芥末的有趣段子,还没等Leonard开口,Sheldon超出信息量专业却无趣的回答让观众忍俊不禁,一口气大肆介绍了黄芥末的味道来源以及生长作用,将气氛搞的很感概,这种超出信息量的对话和Sheldon一板一眼的行为举止为此刻的情景制造了意想不到的幽默。

I 本科生毕业论文(设计)册 学院 XXX学院 专业 英语教育 班级 XXXX级英语教育X班 学生 XXX 指导教师 XX

XXXX大学本科毕业论文(设计)任务书 II

编 号: 论文(设计)题目:格莱斯合作原则理论指导下的《生活大爆炸》言语幽默研究 学院: XXX学院 专业: 英语教育 班级: XXX级英语教X班 学生姓名: XXX 学号: XXXX 指导教师: XX职称:副教授_ 论文(设计)研究目标及主要任务 本论文的研究目标是探讨《生活大爆炸》中,违背合作原则产生的幽默。其主要任务是通过分析这些幽默产生的原因帮助观众更好的理解幽默并培养幽默感。 2、论文(设计)的主要内容 本论文分为四章,第一章介绍进行该研究的原因、合作原则和《生活大爆炸》,第二章文献综述,第三章对《生活大爆炸》中违背合作原则产生的幽默案例。最后一章是对本论文的总结。 3、论文(设计)的基础条件及研究路线 本论文的基础条件是不同的学者对《生活大爆炸》中产生的幽默从不同角度进行研究。 研究路线是对《生活大爆炸》中违背合作原则产生的幽默的目的进行阐述,并将其分别应用在日常生活中和之后幽默情景剧的台词设计中。 4、主要参考文献

Attardo, Salvatore. 1994. Linguistic Theories of Humor. New York : Mouton de Gruyter. Chiaro , Delia. 1992. The language of Jokes: Analyzing Verbal Play London and New York: Routledge. Grice, H. P. 1975. Logic and Conversation. New York: Academic Press. 何兆熊,1989,《语用学概要》,上海:上海外语教育出版社。 胡壮麟,2006,《语言学教程》,北京:北京大学出版社。 5、计划进度 阶段 起止日期 1 确定初步论文题目 3月16日前

2 与导师见面,确定大致范围,填开题报告和任务书,导师签字 3月16日-3月23日 3 提交论文提纲 3月23日-3月30日 4 交初稿和文献综述 3月30日-4月20日 5 交终稿和评议书 5月8日前 指 导 教师: XX 年 月 日 教研室主任: 年 月 注:一式三份,学院(系)、指导教师、学生各一份

XXXX大学本科生毕业论文(设计)开题报告书 XXX 学院 英语教育 专业 XXX 届 III

学生 姓名 XXX 论文(设计)题目 格莱斯合作原则理论指导下的《生活大爆炸》言语幽默研究

指导 教师 XX 专业 职称 XXX 所属教研室 英语基础教研室 研究方向 语言学

课题论证:从违背格莱斯合作原则等方面论证违背合作原则在《生活大爆炸》中产生的幽默及其应用。

方案设计:第一章介绍研究该论题的原因、合作原则和《生活大爆炸》, 第二章文献综述, 第三章对《生活大爆炸》中违背合作原则产生的幽默进行个例研究, 第四章对本论文进行总结。

进度计划:3月16日前确定初步论文题目 3月23日前写开题报告、任务书 3月30日前提交论文提纲 4月20日前提交初稿和文献综述 5月8日前交终稿和评议书

指导教师意见:

指导教师签名: 年 月 日 教研室意见:

教研室主任签名: 年 月 日

XXXX大学本科生毕业论文(设计)文献综述 IV

Literature Review The notion “context” has a long history. Different linguists have different understandings about it. Context only refers to the neighboring sounds, words, or phrases in Saussure’s modern linguistics. In his 1923 The problem of meaning in primitive languages, Malinowski first used the notion “language context”. In his opinion, language is a mode of action other than a symbol of thought. The function of language is to organize human’s common action. Malinowski argues that the utterances itself becomes only intelligible when it is placed within its context of situation. According to him, there is no way to categorize the meaning of utterances or the basis of internal considerations of language alone, and the meaning of its functions in the particular situation, with reference to the given culture (Hu zhuanglin, 1988:35). There is no doubt that the meaning of language is situation and culture. However, it also resides in the relation to the linguistic context. Linguistic context here refers to the internal consideration of language. Linguistic context cannot entirely take the place of physical and cultural contexts, but it often helps in understanding the particular meaning of the words, phrases etc. Utterances are also never detached from the linguistic context. Based on these theories, Firth forms and develops his own context theory. Firth believes that context has different levels and that the “sound context” is the most fundamental one in the context system and there is no lower contextual level. Firth denies that the meaning of a language comes from the language itself. On the contrary, he thinks that “each word when used in a new context is a new word” (Firth, 1957:190). Firth views that a context of situation for linguistic work brings into a relation of the following categories: A. the relevant features of participant: persons, personalities. (i) the verbal action of the participants; (ii) the non-verbal action of the participants; B. the relevant objects; C. the effect of the verbal action. He claims that the meaning of the language should be studied through a hierarchy of contexts in the sense that meaning may be defined as the relationship between an element of any level and its context on that level: (i) the relationship of each phoneme to its phonetic V

context; (ii) the relationship of each lexical item to the others in the sentences; (iii) the morphological relations of each word; (iv) the sentence type of which the given sentence is an example; (v) the relationship of the sentence to its context of situation. Both Malinowski and Firth regard language as a social process and a way of living. They both choose the actual language used in a certain context as their researching objects. Another linguist who has made great contributions to linguistics is Halliday. He receives and develops Firth’s two basic theories: “context of situation” and “system”. He thinks that language is a form of doing, not a form of knowing. In his opinion, language only differs in linguistic behavior potential and actual linguistic behavior. Language is the product of social process (Halliday, 1978: preface), and it is not a kind of knowledge or competence. Different with the traditional view that context acts only as a background, Halliday treats context as importantly as language. Context and language affect each other. Contexts determine the ways of language expressions whereas specific language expressions’ methods create certain contexts. Halliday’s another contribution to linguistics is the development of the notion “register”. By virtue of its use, various languages can be distinguished. Language varies as its function varies; it differs in different situations. According to him, register involves what features of context determine the choice of language in the particular context and it can be classified in terms of field of discourse, tenor of discourse, and mode of discourse. These three dimensions of classification collectively define the context of a discourse. After Halliday, another great linguist needs to be mentioned is Hymes. He is an American socialist and classifies the context into eight components: setting; participant; ends; art characteristics; key; instrumentalities; norm of interaction and of interpretation; genres. He analyses context and language together other than treating them as related opposites. He believes that there is no language that can exist without context and no context that has nothing to do with language. His notion of context has some similarities with that of Halliday. It is concerned with what determines the appropriateness of the utterances in the particular context , just as himself says, “In