浅谈我国民族声乐的发展

- 格式:pdf

- 大小:147.12 KB

- 文档页数:2

浅谈美声、民族、通俗三种唱法的特点唱法是指演唱歌曲的方法。

主要分为美声唱法、民族唱法和通俗唱法。

每种唱法都有各自不同的艺术标准,用不同唱法演唱的歌曲具有各自独特的艺术魅力。

美声唱法美声唱法是产生于17世纪意大利的一种演唱方法。

以音色优美,富于变化;声部区分严格,重视音区的和谐统一;发声方法科学,音量的可塑性大;气声一致,音与音的连接平滑匀净为其特点。

这种演唱风格对全世界有很大影响。

现在所说的美声唱法是以传统欧洲声乐技术、尤其是以意大利声乐技术为主体的演唱风格。

美声唱法发展到今天,它的唱法已不再是17世纪的唱法了,不同的时代有不同的演唱形式。

同时,它还有很多的流派,有“靠前”唱的流派,有“靠后”唱的流派,有“竖”唱法,也有“横”唱法。

总之,不管哪个流派都有好的歌唱家涌现,优美的音色,流畅的旋律,清晰的语言,声音的统一,气息的有力支持,是世界上许多歌唱家所追求的最高声乐艺术境界。

美声唱法区别于其他唱法的特点就是混合声区唱法和整体共鸣,真假声按音高比例混合着用,并把所有的共鸣腔体都调动起来。

其中,美声唱法比较注重的有几个方面。

第一,讲究音域宽广、声区统一。

宽广的音域,能使低音区、中音区、高音区三个声区得到完美的统一。

声音连接圆润优美、行腔委婉、线条优美流畅,吐字准确清晰,字音连贯、母音一致,声音灵活华彩、集中而富有穿透力。

第二,讲究深呼吸、低喉位,喉咙的打开,声音的掩盖与集中。

追求明亮松弛的声音,并讲究高位置。

高位置起音,高位置安放。

第三,重视呼吸,强调用气去歌唱。

美声唱法从一开始的训练就非常重视、强调呼吸的艺术,要求每一个声音都要有呼吸的支持,声音要均匀地托在气息上,要用气歌唱,强调不会呼吸就不会歌唱。

第四,在艺术表现方面,强调高雅、大方,沉稳庄重,感情内在而深沉,演唱通常不用扩音设备,伴奏通常为钢琴或管弦乐队。

总的来说,美声唱法的特点可概括为八个字:“通”(气息声音的通畅),“实”(有力度、有音量、有穿透力的结实的声音),“圆”(悦耳动听的圆润的声音),“亮”(集中明亮的音色,富有生命力,辉煌而灿烂),“纯”(清晰透明、优美纯净的音色),“松”(声音松弛而有弹性),“活”(声音灵活自如,无论是在音域、力度、音色、咬字、吐字等方面都能富于变化),“柔”(如丝绒般柔和的声音,与集中明亮的声音形成美学意义上的刚柔相济)。

浅谈民族声乐作品《望故乡》的创作手法和演唱技巧【摘要】本文主要探讨民族声乐作品《望故乡》的创作手法和演唱技巧。

在介绍了该作品的背景及创作手法和演唱技巧在音乐作品中的重要性。

接着在分析了《望故乡》的创作背景、创作手法、演唱技巧、传统与现代融合之处以及演唱者情感表达等方面。

最后在总结了《望故乡》的独特魅力,并展望了民族声乐作品的发展前景。

通过本文的讨论,读者可以更深入地了解《望故乡》这一民族声乐作品的创作过程和演唱技巧,以及它所具有的独特魅力及其在音乐领域中的发展潜力。

【关键词】民族声乐作品,《望故乡》,创作手法,演唱技巧,传统与现代融合,情感表达,独特魅力,发展前景。

1. 引言1.1 介绍《望故乡》民族声乐作品《望故乡》是一首融合了民族元素的声乐作品,它既传承了传统民族音乐的精髓,又融入了现代音乐的创新元素。

这首作品以独特的形式表现了对故乡的深情眷恋和对家乡风土人情的思念。

通过独特的音乐语言和情感表达,展现了民族声乐的独特魅力。

《望故乡》以清亮悠扬的旋律为主线,配以悠扬的笛声和柔和的琵琶音,营造出一种充满乡愁和思念的氛围。

作品中运用了许多传统民族乐器,如二胡、琵琶、箫等,为歌曲增添了浓厚的民族特色。

作品也融入了现代音乐的编曲和制作技术,使整个作品更富有动感和时尚感。

《望故乡》不仅在音乐形式上具有创新,更在歌词内容上表现出对故乡的热爱和思念之情。

歌词中描绘了故乡山川风景、乡村田园以及家乡亲人的场景,让人仿佛置身感受到了作者对故乡的深情眷恋。

《望故乡》这首民族声乐作品以其独特的创作手法和情感表达,成为了广大听众喜爱的音乐作品之一,展现出了民族声乐的魅力和生命力。

1.2 探讨创作手法和演唱技巧的重要性创作手法和演唱技巧是民族声乐作品《望故乡》中至关重要的元素,它们直接影响着作品的表现力和感染力。

在创作手法方面,作曲家需要运用丰富的民族乐器和音乐元素,结合民族传统文化和地域特色,创造出独具特色的音乐风格。

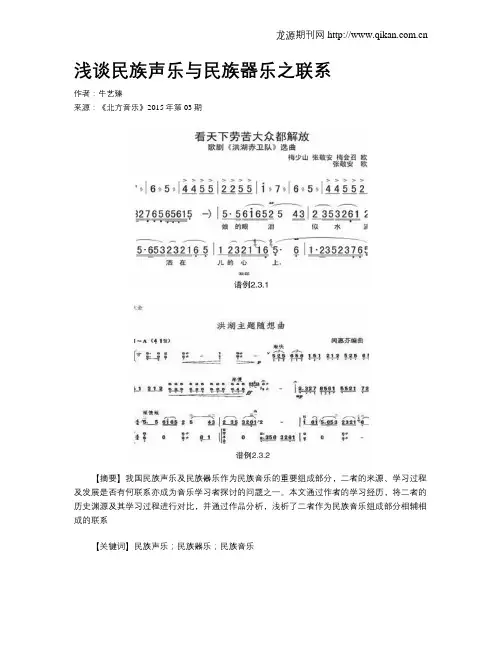

浅谈民族声乐与民族器乐之联系作者:牛艺臻来源:《北方音乐》2015年第03期【摘要】我国民族声乐及民族器乐作为民族音乐的重要组成部分,二者的来源、学习过程及发展是否有何联系亦成为音乐学习者探讨的问题之一。

本文通过作者的学习经历,将二者的历史渊源及其学习过程进行对比,并通过作品分析,浅析了二者作为民族音乐组成部分相辅相成的联系【关键词】民族声乐;民族器乐;民族音乐古往今来,人们对民族器乐与民族声乐便有着广泛的认识。

早在魏晋时期,《世说新语》巾便有“丝不如竹,竹不如肉”的记录,对于民族器乐与民族声乐有了简单的对比。

近年来,人们对于音乐及音乐教育的重视程度日益加深。

而民族声乐和民族器乐作为巾华民族五千年灿烂文化的瑰宝,更是音乐学科的两个重要组成部分。

一、我国民族声乐与民族器乐的历史渊源民族声乐的起源可追溯到远古时期。

“在远古时期,最原始的音乐是声乐,这是人类与自然抗争的结果。

”山歌、号子、小调……各式各样的民歌丰富着人们的生活。

他们日出劳作,日暮而归,生产与生活皆离不开音乐。

而随着贾湖骨笛的出土,民族器乐的起源亦可追溯剑远古时期。

早在西周时期,我国就已经因繁多的乐器种类析出现了人类历史上最早的乐器分类法“八音”。

可见我国民乐有着深远的发展。

民族声乐与民族器乐不仪有着古老悠久的历史,在二者的发展过程巾,亦有着联合表演的形式。

发展到汉代,北方地区兴起了“相和歌”,即一唱众和并配有乐器伴奏的综合表演形式。

汉魏时期的相和大曲更是将其发展到顶峰。

而后出现的戏曲则是通过乐器伴奏与声乐表演的形式,将二者的合作配合的天衣无缝,成为巾华音乐历史中不可磨灭的印记。

从其起源开始,二者就有着深厚的历史渊源。

无论是民族声乐还是民族器乐,都是人民劳动的产物,显示出中华人民的卓绝智慧与创造力。

二、民族声乐与民族器乐学习在民族音乐逐渐兴起的当今社会,民族器乐的演奏与民族声乐的演唱亦有着千丝万缕的联系。

具体表现在以下几个方面:(一)有助于音乐感知能力及表现力的提高民族器乐与民族声乐学习的相同之处在于,二者都需要丰富的音乐感知能力与表现力。

浅谈中国民族声乐演唱与流行音乐作品的有机结合

中国民族声乐演唱与流行音乐作品的有机结合是一种创新的音乐形式,通过将中国传统声乐元素与流行音乐的曲式、编曲和演唱方式结合起来,创作出具有独特风格和丰富内涵的音乐作品。

中国民族声乐演唱与流行音乐作品的结合,既保留了中国民族声乐的独特特点,又融入了流行音乐的时尚元素,形成了一种既具有传统文化底蕴,又符合现代审美趋势的音乐形式。

这种结合不仅丰富了中国音乐的形式和风格,还能够吸引更多的年轻听众,提高音乐的传播和推广效果。

在中国民族声乐演唱与流行音乐作品的结合中,最重要的是曲式和编曲的有机结合。

传统的民族声乐曲式多以小调为主,旋律较为悠扬,结构简单。

而流行音乐作品常采用大调、中调的旋律,节奏感较强,结构复杂。

通过将这两种曲式结合起来,既能保留中国传统音乐的特点,又能增加流行音乐的流畅感和节奏感。

在编曲上,可以采用传统乐器和现代电子乐器的结合,创造出丰富多样的音色和层次感,使音乐更具动感和现代感。

演唱方式也是中国民族声乐演唱与流行音乐作品结合的重要环节。

传统的民族声乐演唱强调声音的表情和韵律感,要求演唱者用真情实感地传达出音乐的内涵和情感。

而流行音乐作品更注重演唱者的个性和唱腔的流行感。

通过将这两种演唱方式结合起来,既能保留民族声乐的细腻和情感表达,又能增加流行音乐的活力和时尚感。

演唱者可以根据音乐的特点和表达的情感,恰当地运用传统声乐技巧和流行唱法,使演唱更具个性和魅力。

007[摘 要] 传统民歌作为当代民族声乐的重要组成部分,具有丰富的历史文化内涵和深厚的民族情感,其彰显的艺术价值与文化价值,犹如璀璨的明珠,在我国文化历史长河中熠熠生辉。

为了全面推进中华优秀传统文化的弘扬和传承,重点分析了当代民族声乐中传统民歌的特点,深入探讨当代民族声乐中传统民歌的价值与意义,并提出弘扬传统民歌的有效措施,旨在为相关工作人员提供借鉴参考,并唤起公众对传统民歌的重视。

[关 键 词] 传统民歌;民族声乐;历史文化;民族认同当代民族声乐中传统民歌的价值与意义魏靓妮民族声乐是一个国家、一个民族音乐文化的重要组成部分,是民族文化的重要载体。

随着社会的不断发展,音乐文化也在不断演变和丰富。

然而,传统民歌作为当代民族声乐的重要组成部分,面临着一些挑战,例如被现代化音乐所替代、文化传承受阻等问题。

因此,对传统民歌的价值与意义进行深入研究,不仅有助于更好地认识传统民歌在当代社会中的地位,而且对推动当代民族声乐的发展具有重要意义。

一、当代民族声乐中传统民歌的特点(一)民族风情传统民歌作为民族声乐的一部分,是当地民族文化的重要代表。

每个地区的传统民歌都有其独特的民族风情,反映着该民族的生活方式、价值观念和情感体验。

在当代民族声乐中,传统民歌的民族风情成了各个地区文化的象征,它承载着民族的历史记忆和文化智慧。

无论是蒙古草原上悠扬的长调民歌,还是西南山区间的豪放歌谣,都体现了民族风情的独特魅力。

(二)自然质朴传统民歌通常以自然质朴的方式呈现,没有过多的修饰和华丽的演奏技巧。

它们更注重情感的真挚表达和歌手内心的感悟。

在当代民族声乐中,传统民歌的自然质朴风格成为一种回归本真的艺术表现形式。

这种质朴的演唱方式,让听众感受到歌手内心的真实情感,产生情感共鸣,使传统民歌不仅只是一种音乐形式,更是一种情感的传递和沟通。

(三)故事叙述传统民歌往往以故事叙述为主要内容,通过歌曲传达民族的传统智慧、生活哲理和情感表达。

浅谈蒙古族艺术——呼麦摘要:蒙古族有一种世界上独一无二的演唱方法——“呼麦”,它的独特之处是一个人的嗓音可以同时发出高低不同的两种声音,由于“呼麦”的发声原理,音色特征和表现方法极其罕见,因而堪称人声艺术的奇葩。

做为喉音之母的演唱方式——“呼麦”,虽然不像其他唱法那么璀璨炫丽,但是,平实之中自有一种洗净铅华的兼容并蓄、淡远悠长。

为了挽救和保护少数民族艺术文化遗产,希望通过本文,对呼麦在我国的的进一步传承和发展起到积极作用。

关键词:呼麦;演唱;发展1 蒙古族呼麦的起源“呼麦”,又名“浩林·潮尔”,是蒙古族复音唱法潮尔的高超演唱形式,是蒙古族复音唱法潮尔的高超演唱形式,是一种“喉音”艺术。

它运用特殊的声音技巧,一人同时唱出两个声部,形成罕见的多声部形态。

形成罕见的多声部形态。

演唱者运用闭气技巧,使气息猛烈冲击声带,发出粗壮的气泡音,形成低音声部。

在此基础上,巧妙调节口腔共鸣,强化和集中泛音,唱出透明清亮、带有金属声的高因声部,获得无比美妙的声音效果。

呼麦是在古代蒙古人中广为流传的一种古老的唱法,已有800多年的历史。

这种唱法是利用咽喉、口腔、鼻腔甚至胸腔等部位同时发音,一般来说至少能发出一高一低两个声部,二者高低之间甚至能达到6个八度的距离。

呼麦的产生和发展,是蒙古族音乐发展的产物,在声学规律的认识和掌握方面出现了质的飞跃,被音乐界誉为“天籁之音”。

呼麦唱法是在特殊的地域条件和生产、生活方式下产生的,其发声方法、声音特色比较罕见,不同于举世闻名的蒙古族长调的唱法,声乐专家形容这种唱法是“高如登苍穹之颠,低如下瀚海之底,宽如于大地之边”。

2 呼麦艺术的现状当代蒙古民族继承并传播开来的“呼麦”艺术,不仅轰动国际乐坛也引起世界各国社会学、人类学、历史学、文化艺术学等专家学者的极大兴趣和普遍关注,更为民族音乐学家、声乐界专家学者高度重视。

中国音乐家协会名誉主席、音乐理论界泰斗吕骥先生指出:“蒙古族就有一种一个人同时唱两个声部的歌曲,外人是想象不出来的,我们应该认真学习研究。

浅谈声乐表演的舞台艺术1. 引言1.1 声乐表演的定义声乐表演是指通过声音来表达情感和表达艺术的一种形式。

声乐表演通常包括歌唱和朗诵等形式,是一种通过声音和音乐来表现情感和意境的艺术形式。

声乐表演结合了声音、音乐和表演技巧,能够让观众感受到美妙的声音和深刻的情感,具有强烈的艺术感染力和表现力。

声乐表演是一种高度艺术化的舞台表演形式,具有较高的观赏性和感染力,能够让观众在欣赏中感受到音乐的魅力和美感。

声乐表演不仅是一种艺术形式,也是一种文化传承和交流的重要方式,能够促进不同文化之间的交流与理解,对于推动世界文化的发展和传承具有重要意义。

1.2 声乐表演的重要性声乐表演作为舞台艺术的重要组成部分,在整个艺术领域中扮演着不可替代的角色。

声乐表演的重要性体现在以下几个方面:1. 传递情感:声乐表演是一种能够通过声音传递情感的艺术形式。

歌手通过歌曲的旋律和歌词表达自己内心的情感,观众也能够通过这些声音感受到歌手想要传达的情感,从而产生共鸣。

2. 增强舞台效果:声乐表演在舞台表演中扮演着重要的角色,能够为舞台作品增添音乐元素,提升整体表现效果。

歌唱和音乐的结合,能够使作品更加生动和感染力十足,吸引观众的眼球,提升舞台的艺术水平。

声乐表演在舞台艺术中具有重要的地位和作用,不仅能够传递情感、增强舞台效果,还能够促进文化传承与交流。

它是舞台艺术中不可或缺的一部分,对人们的精神生活和文化认同具有重要影响。

2. 正文2.1 声乐表演的历史声乐表演的历史可以追溯到古代,最早可以追溯到古希腊时期的戏剧表演。

古希腊文化非常重视音乐和舞蹈,声乐表演在古希腊戏剧中扮演着重要角色。

在古希腊戏剧中,演员通过歌唱和表演来传达情感和故事情节,声音是他们表达情感的重要工具。

随着时间的推移,声乐表演逐渐发展成为独立的艺术形式。

在中世纪的欧洲,教堂音乐扮演了重要的角色,声乐表演也随之发展。

文艺复兴时期,声乐表演开始在宫廷和剧院中兴盛起来,成为一种受人尊重的表演形式。

浅谈新时期甘肃声乐创作及其特点[摘要]改革开放以来,甘肃声乐创作涌现出了大量优秀作品,这些歌曲艺术特点鲜明、西部民族风格浓郁,反映了甘肃改革开放取得的丰硕成果和现实生活的巨大变化,开创了文艺创作的新局面。

[关键词]新时期;甘肃;声乐创作[中图分类号]J161 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2010)16-0074-02改革开放以来,甘肃省的音乐工作贯彻毛泽东文艺思想、邓小平文艺理论,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,努力深入现实生活,坚定不移地从民族民间音乐中汲取养分,立足甘肃、面向全国、面向世界,从丝绸之路、敦煌、多民族丰富多彩的生活中,寻求艺术个性化的发展之路,声乐作品的创作取得了令人瞩目的成就。

这一成就体现在两个方面:一是优秀作品数量多,获奖作品面广;二是所获奖项的规格高,一等奖、金奖作品多。

甘肃省音乐家协会先后举办了一系列评奖活动,推出了一批优秀歌曲。

其主办的杂志《祁连歌声》为词曲作家提供了广阔的创作园地,有力地推动了甘肃的歌曲创作。

一、新时期甘肃声乐创作的特点改革开放以后的新时期,甘肃声乐创作可以说是四面开花、捷报频传,一些优秀歌曲如雨后春笋般纷呈而出,基本上都是基于甘肃乃至西北的地域文化和民族特征。

其在艺术创作上有着鲜明的特点:一是歌曲旋律具有浓郁的民族风格和西部特色,如《黄河岸边的尕娃娃》、《丝绸之路今更宽》、《口弦轻轻吹》、《黄河岸边的唢呐声》、《祁连月》等;二是反映了甘肃多民族兄弟姐妹紧密团结建设社会主义的火热现实生活,如《祖国多大家多大》、《大漠之夜》、《裕固草原换新天》等;三是在题材的挖掘上,向广度和深度发展,有歌颂祖国的《祖国多大家多大》,有表现爱情生活的《山雀雀》,有描写丝路风情的《祁连月》、《请到敦煌来》,有表现少年儿童生活的《小雨沙沙》、《快乐的藏童》,有反映部队生活的《通向哨所的小路》等。

风格多样化的声乐创作成果充分体现了丝绸之路深厚的文化底蕴及甘肃多民族民间音乐丰厚的文化内涵,因而在全国歌坛体现了甘肃声乐作品独有的价值。

浅谈中国传统民歌的概念、起源与传承【摘要】当今社会上有许许多多声乐比赛,一般将歌手按照唱法的不同,分为民族唱法、美声唱法、通俗唱法三类。

民族唱法的歌手经常被人想当然的认定为是唱民歌的,由此及彼,她们所演唱的诸如《亲吻祖国》、《黄河渔娘》等歌曲也被认定为是中国民歌。

实际上,这种观点是错误的。

本文旨在讨论民歌以及中国传统民歌的定义。

只有对中国传统民歌有了正确的认识,才能有利于中国传统民歌的传承与发展。

【关键词】中国传统民歌;概念;起源;特征一、民歌及传统民歌的概念民歌是民间歌曲的简称,是指在社会底层的劳动人民在社会实践过程中即兴创作的一门艺术。

它通常是用来传承民族历史、宣扬道德规范、表达思想情感、配合风俗活动。

有的民间歌曲是劳动人民进行劳动时兴之所起喊的劳动号子,因此民歌具有创作的即兴性;民歌一般是没有记谱的,主要靠演唱者口头流传,具有传播的口头性;许多广为流传、脍炙人口的民歌通常不知道作者出处,一首民间歌曲可能在最初为一个人创作,在不断流传的过程中,不同的演唱者会对歌曲加入自己的音乐处理,最后形成稳定的版本,因此民间歌曲又具有创作的集体性以及传播的变异性。

传统民歌是指历史上产生的、绵延流传至今的民间歌曲。

如侗族的大歌和习俗歌、苗族的哭嫁歌、陕北的信天游、青海的花儿、川江号子、江浙的小调等等。

我国是一个多民族的国家,56个民族各有各的传统,每一个民族都有自己的民歌。

从共通性的角度出发,可以将传统民歌的特性总结如下:1、民族性:传统民歌记载着本民族的历史、习俗、文化,使得传统民歌浸染着各民族独特的风格;2、地域性:根据地域的不同,每个地域都有自己的民歌种类,大致可以分为蒙古草原民歌、黄土高原民歌、西南高原民歌、中南丘陵地区民歌等等;3、普遍性:传统民歌产生之初是社会底层人民抒发情感、记录生活的一种情感需要,而这种情感需要是普适的;4、民间性:传统民歌产生于民间,发展于民间,这一特点使之能够被大众普遍接受,并广为流传。

当代音乐2021年第4期MODERN MUSIC 西方音乐文化对中国民族声乐发展的影响殷进良李悦[摘要]声乐艺术作为一种重要的文化,一直深受各国人民的喜爱,各国之间也在不断地交流学习。

中国民族声乐发展至今,经历了与西方音乐文化相互排斥到相互借鉴的过程,自身也在不断地发展。

本文主要是从中国民族声乐的发展历史出发,了解西方音乐传入中国的历史背景,进一步介绍西方音乐文化对中国声乐发展产生的影响。

[关键词]美声唱法;民族唱法;中国民族声乐[中图分类号]J616[文献标识码]A[文章编号]1007-2233(2021)04-0196-03一、西方音乐文化传入中国的历史背景清末民初,由于鸦片战争的爆发,中国被迫沦为半殖民地半封建社会,半殖半封的社会性质迫使中国打开通向世界的大门。

随着西方资本主义进一步发展,西方音乐文化与我国传统音乐文化发生碰撞,由于西方教会学校的传教活动,使西方音乐进入中国的大门,逐渐进入中国民众的视野。

由于长期受传统封建思想的束缚,中国民众很难主动去接受西方的音乐文化。

但是当时一些思想进步的留学生已经开始去接触西方音乐,并开始主动去了解学习西方音乐文化,这说明西方音乐已经逐渐影响到传统音乐在中国民众思想中的地位。

19世纪末,西方音乐开始进入中国,由于人们意识到西方音乐的优点,这一时期出现了批判传统音乐的思想,但并未对传统音乐地位造成严重的影响,传统音乐仍处于主导地位。

19世纪末,在资本主义入侵、维新变法的影响下,西方音乐开始全面进入中国。

中国开始学习西方的教育方式,创办“新式学堂”。

同时我国的进步分子认识到音乐的重要作用,它可以培养学生的审美能力,在学校开设唱歌课并创编教材,学堂乐歌应运而生。

起初学堂乐歌采用的曲调大多来自于日本军队歌曲,再进行填词,后来就直接采用欧美曲调,自己编创的歌曲较少,有一小部分是根据我国的一些民间小调改编而成。

虽然学堂乐歌并没有自主创作歌曲,但是其发展不仅推动了社会改革,而且还使中国民[收稿日期]2020-10-18[作者简介]殷进良(1973—),男,齐齐哈尔大学音乐与舞蹈学院副教授、硕士生导师;李悅(1996—),女,齐齐哈尔大学音乐与舞蹈学院硕士研究生。

浅谈民族声乐中的“声情并茂”摘要:歌唱是歌唱者对歌曲思想内涵以及情感表达的一种艺术。

它是人类抒发以及交流情感的最自然,最直接的一种方式。

歌唱艺术以深情、响亮而优美的声音,深刻揭示和完美再现歌曲中的情感内涵,赋予音乐作品鲜活的生命力,充分塑造生动的音乐形象,以达到与听众的情感共鸣。

关键词:歌曲演唱,声音,情感,声情并茂在民族声乐中许多声乐学习者都普遍存在着一些现象,有的人在歌唱艺术实践中比较重视声音技术的表现,而忽略了歌曲中情感的表达。

有的人却截然相反在歌唱艺术实践中盲目追求情感的表现,而忽视了声音的基本功,达不到歌唱的技术标准。

总之,声音是情感的载体,情感是声音的灵魂。

两者是相辅相存的,不可分割的整体。

只有把歌曲的思想情感和声音技巧完美的结合起来,才能达到演唱的最终目标。

一声音是歌唱艺术存在的先决条件(一)气息气息是歌唱发声的原动力,是歌曲演唱的基础。

歌唱的气息与日常生活中的呼吸有所不同,在歌唱中气息随着音的变化而变化。

在音乐表现中,气息又必须根据情绪的变化而变化。

气息在歌唱中是一种艺术手段,气息能否正确的运用和控制,直接影响到歌唱得发声。

如果不能正确地控制气息,在歌唱中就不能科学的发声,更无法唱好歌。

在声乐歌唱中的气息是属于意念化的东西,是看不见,摸不着的。

只能凭意识与感觉的运用。

流畅的歌唱性是歌曲演唱的技术基础,歌唱者要想拥有持久地,匀称地声音效果,就必须能够持续地,平稳地控制气息。

歌唱得气息训练不是短短几天就能学会和掌握的。

它是一个循序渐进的过程。

必须要先有正确的气息的理论指导,然后建立在科学的方法的训练上,最后才能真正掌握和运用。

正确运用歌唱得气息也是获得良好歌唱音色效果的前提。

总之,歌唱气息不仅仅是纯技术的东西,它也是歌唱艺术的有效表现手段。

(二)发声发声方法的熟练掌握对于歌唱者来说是十分重要的。

歌唱中的发声练习应该是循序渐进的,不能急于求成。

要从基础练习开始,由浅到深,才能获得良好的效果。