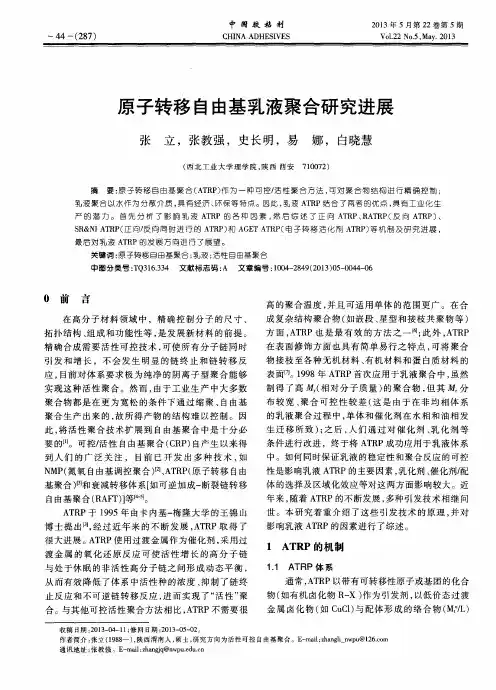

活性可控自由基聚合的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:164.99 KB

- 文档页数:4

活性可控聚合(江婷婷 04300051)摘要:活性聚合是合成特制聚合物一种十分有效的方法。

近十几二十年来,人们除了在活性阴离子聚合理论和应用方面不断拓宽和深入外,还发现了活性阳离子聚合,自由基活性聚合,基团转移聚合以及其他准活性聚合方法。

本文就各种活性聚合化学理论成就,分类作一介绍。

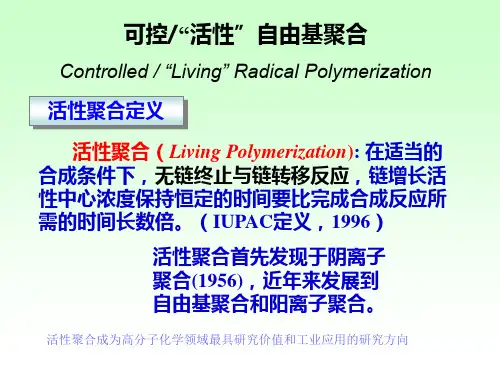

关键词:活性可控聚合;阴离子活性聚合;阳离子活性聚合;自由基活性聚合;基团转移聚合1.前言活性聚合(living polymerization)是指不存在任何使聚合链增长反应停止或不可逆转副反应的聚合反应。

而实际上这种真正理想的情况十分罕见, 为此Matyjaszewski曾提出了可控聚合的概念:一种制备预先设定好的相对分子质量、低分散性(窄相对分子质量分布)和功能度可控的聚合物的方法。

目前活性聚合的判据可归纳为下列7 点[1]:( 1)聚合一直进行到单体全部转化,继续加入单体,大分子链又可继续增长;( 2) 聚合物的数均相对分子质量随单体的不断转化呈线性增加;( 3) 在整个聚合过程中,活性中心数保持不变;( 4) 聚合物相对分子质量可进行计量调控(不可能发生链转移而影响高聚物的相对分子质量);( 5) 聚合物相对分子质量分布为窄分布(Mw /Mn 接近于1) ;( 6) 采用顺序加入不同单体的方法,可制备嵌段共聚物;( 7) 可合成链末端带功能化基团的聚合物。

但到目前为止, 极少有某种聚合能同时满足这7方面的要求。

因此对活性聚合的要求拓宽,凡能满足以上几个重要判据的聚合都称为活性聚合。

2.可控“活性”聚合原理一般活性聚合的原理,即聚合过程中聚合物链的末端始终保持有反应活性。

聚合过程中聚合物链的增长速率可由: - d [M]/ dt = k [M] [ R ·]表示,在聚合过程中几乎没有终止反应,即[ R ·]为常数,因而可以通过调节单体浓度来控制聚合物链的增长速度,在单体浓度一定的条件下,可由反应时间来控制聚合物的分子量和厚度,可以认为聚合物的分子量及厚度随单体浓度、反应时间线性增加。

胺存在下自由基聚合与活性自由基聚合3冯新德,丘坤元(北京大学化学与分子工程学院高分子科学与工程系,北京 100871)谨以此文庆贺中国化学会高分子科学委员会成立50周年! 摘要:综述了胺存在下自由基聚合,包括含胺的过氧化二酰与芳叔胺氧化还原体系、有机过氧化氢物与芳叔胺或脂肪叔胺氧化还原体系、过硫酸盐与脂肪胺氧化还原体系和极性单体的胺光诱导电荷转移引发自由基聚合,以及活性Π控制自由基聚合,主要为原子转移自由基研究的成果。

关键词:含胺氧化还原体系;胺光诱导电荷转移自由基聚合;活性自由基聚合;原子转移自由基聚合;引发聚合机理烯类自由基聚合是通过引发剂分解产生自由基来引发单体的链(式)聚合反应,因所用的单体的多样性、聚合方法简便、重复性好,因而不仅成为实验室制备高分子最常用的方法,同时也成为工业生产高分子产品的重要技术。

自由基聚合的特点,一是慢引发快增长,二是自由基的活性高很容易进行双分子终止,因而得到无活性聚合物。

上世纪50~80年代,在自由基聚合研究中,为了提高引发速率而发展了单一组分的高活性自由基引发剂外,更重要的是使用两组分的氧化还原引发体系。

氧化还原引发体系由于具有快速、低温、低活化能的特点甚受瞩目,已广泛用于乳液、溶液和本体聚合。

在自由基聚合机理研究方面采用自由基捕获和电子自旋共振谱(ESR)方法测定初级自由基的精细结构研究也取得了重要进展。

上世纪80年代,出现了引发转移终止剂聚合和金属络合自由基聚合“活性”自由基聚合的报道,而到90年代出现了氮氧中间体聚合,也称稳定自由基聚合;原子转移自由基聚合,也称为过渡金属催化自由基聚合;可逆加成断裂链转移聚合等活性Π控制自由基聚合。

本文主要介绍作者研究室在胺存在下自由基聚合的研究工作,包括含胺氧化还原引发体系[1~3],主要有过氧化二酰与芳叔胺体系、有机过氧化氢物与芳或脂肪叔胺体系、过硫酸盐与脂肪胺体系,和极性单体的胺光诱导电荷转移引发自由基聚合[3,4],以及活性自由基聚合研究的成果。

光催化可控自由基聚合综述一、概述光催化可控自由基聚合是一种新兴的合成方法,通过光催化产生自由基,在可控条件下进行聚合反应,得到具有精确结构和性能的高分子材料。

本综述将从光催化原理、可控自由基聚合方法以及应用方面进行探讨。

二、光催化原理1. 光催化的基本原理光催化是指在光照条件下,光催化剂吸收光能,激发其电子并参与化学反应的过程。

光催化反应的关键是光催化剂的选择和光反应的机理研究。

2. 光催化产生自由基光催化反应中,光催化剂的激发态电子能够与其他分子发生反应,产生自由基。

这些自由基能够参与聚合反应,从而实现可控自由基聚合。

三、可控自由基聚合方法1. 控制自由基的产生通过合理选择光催化剂和光照条件,可以控制自由基的产生速率和数量,从而实现可控自由基的聚合。

2. 控制聚合反应条件在聚合过程中,可以通过调节温度、溶剂、反应时间等条件,来实现聚合反应的可控性,从而得到具有特定结构和性能的高分子材料。

四、光催化可控自由基聚合的应用1. 高性能功能材料的制备光催化可控自由基聚合可以合成具有特定结构和性能的高性能功能材料,如光催化剂、传感材料、电子材料等。

2. 环保高效合成方法与传统的聚合方法相比,光催化可控自由基聚合具有较高的选择性和效率,能够实现对废弃物料的有效利用,具有很大的环保意义。

五、挑战与展望光催化可控自由基聚合作为一种新兴的合成方法,仍然面临着许多挑战,如光催化剂的设计、反应条件的优化等。

未来,我们可以通过更深入的研究,进一步拓展其在材料合成和环境保护领域的应用。

光催化可控自由基聚合作为一种新兴的合成方法,具有重要的研究价值和应用前景。

通过深入理解其原理和方法,我们可以不断拓展其在高分子材料领域的应用,为解决能源和环境问题提供新的思路和方法。

期待在不久的将来,光催化可控自由基聚合能够为人类社会的发展做出更大的贡献。

光催化可控自由基聚合作为一种新兴的合成方法,近年来受到了广泛的关注和研究。

在过去的一段时间里,研究人员们对光催化原理和可控自由基聚合方法进行了深入的探讨和研究,取得了许多重要的进展。

高分子化学中的自由基聚合反应机理研究近年来,高分子材料的应用越来越广泛。

汽车、建筑、电子、医学等领域都需要高分子材料。

自由基聚合反应是高分子难分子体系中最常见的聚合反应,也是制备高分子材料的核心技术之一。

本文将从机理的角度来探讨自由基聚合反应的研究现状。

一、自由基聚合反应基本原理自由基聚合反应是一种通过自由基的引发、链传递、链终止等步骤来完成聚合反应的机制。

在自由基聚合反应中,单体分子通过引发剂(Initiator)产生自由基,自由基与单体发生反应,再次产生自由基,形成长链聚合物。

具体来说,自由基聚合反应主要包括引发、传递、终止三个步骤:(1)引发:引发剂通过适当的外界条件(温度、光、辐射等)引发分子内部的化学键裂解,形成自由基。

通常选择具有较低裂解能的双原子或三原子分子作为引发剂。

常见的热引发剂有过氧化苯甲酰(BPO)等。

(2)传递:聚合过程中,自由基通过与单体反应进行传递。

自由基与单体反应,会形成另一个自由基,这个自由基会继续在聚合反应中被传递下去。

(3)终止:聚合过程中不会一直延续下去,有三种情况下会停止。

第一种是自由基之间相遇进行反应,形成非自由基物质,这种终止方式称为相遇终止。

第二种是自由基反应中间体(自由基离子)与单体或聚合物反应,形成自由基或分解物,称为杂交终止。

第三种是链传递步骤中分子中心的自由基链转移反应(CTL),即链中间体通过反应不断向其他分子转移,形成较短分子,称为链转移终止。

二、自由基聚合反应机理研究现状自由基聚合反应机理研究是高分子化学中的重要研究方向之一,其目的是为了控制反应过程,提高聚合反应的效率和聚合产物的质量。

目前自由基聚合反应机理研究主要包括以下三个方面。

(1)引发剂的设计和应用引发剂是自由基聚合反应中的关键因素,它的质量和作用直接影响反应的效率和产物的性能。

目前的研究主要集中在设计新型引发剂,在各类聚合反应中实现更加高效、可控、精准的聚合方式。

另一方面,引发剂是自由基聚合反应过程中产生的有毒和易挥发的化学品,对环境和人体健康会造成极大的损害。

六氟丙烯论文:三氟氯乙烯和六氟丙烯的活性/可控自由基聚合研究【中文摘要】自从上世纪40年代杜邦公司发明聚四氟乙烯以来,含氟聚合物一直吸引着众多科学家的兴趣。

由于含氟聚合物具有耐热和耐化学腐蚀性能好、折射率和表面能低等众多优点,因而作为高性能高分子材料被广泛应用,例如高性能弹性体、高性能表面活性剂、高性能涂料以及燃料电池膜等。

把活性/可控自由基聚合方法用于含氟聚合物的合成,不仅可以精确控制聚合物的分子量及其分布,而且可以设计、制备各种复杂结构的含氟聚合物,例如嵌段共聚物、接枝共聚物、星形共聚物及超支化共聚物等。

在过去二十年间,活性/可控自由基聚合取得了重大的进展,先后发现了氮氧稳定自由基聚合(NMP),原子转移自由基聚合(ATRP)和可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合。

这些聚合方法已被广泛用于制备具有特定分子量,窄分子量分布,以及具有各种不同精确结构的聚合物。

尽管这些方法已成功被用于氟化苯乙烯,氟化丙烯酸酯等侧链氟化单体,但关于氟烯烃(如三氟氯乙烯,六氟丙烯等)的活性/可控聚合研究的报道却非常少。

在本论文中,我们合成了多种ATRP引发剂和RAFT链转移剂,分别探索研究了六氟丙烯和三氟氯乙烯单体的活性/可控自由基聚合反应,并获得了一些十分有意义的实验结果。

一.合成了...【英文摘要】Since the invention of the first perfluoropolymer, polytetrafluoroethylene (PTFE) by DuPontCompany, fluorinated polymers have attracted much attention in the field of polymer. Due to the fluorinated polymers exhibiting many high-performance features, such as heat and chemical resistance, low surface energy, low dielectric constants, low refractive index, excellent inertness to acids or bases, and long durability, they have been widely used in many applications such as fuel cell membranes, protective coatin...【关键词】六氟丙烯三氟氯乙烯可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合原子转移自由基聚合(ATRP) 齐聚反应【英文关键词】hexafluoropropylene (HFP) chlorotrifluoroethylene (CTFE) atom transfer radical polymerization (ATRP) reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization hexafluoropropylene dimmer 【索购全文】联系Q1:138113721 Q2:139938848【目录】三氟氯乙烯和六氟丙烯的活性/可控自由基聚合研究摘要4-6ABSTRACT6-7第一章绪论11-35 1.1 引言11-12 1.2 活性自由基聚合12-17 1.2.1 碘转移自由基聚合(ITP)13-14 1.2.2 氮氧稳定自由基聚合(NMP)14-15 1.2.3 原子转移自由基聚合(ATRP)15-16 1.2.4 可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合16-17 1.3 氟化侧基单体的活性自由基聚合17-25 1.3.1 氟化侧链单体的原子转移自由基聚合18-22 1.3.2 含氟单体的氮氧稳定自由基聚合22-24 1.3.3 含氟单体的可逆加成断裂链聚合24-25 1.4 氟烯烃的活性自由基聚合25-29 1.4.1 氟烯烃的碘转移自由基聚合25-28 1.4.2 氟烯烃的硼氧稳定自由基聚合28 1.4.3 氟烯烃的原子转移自由基聚合28-29 1.4.4 氟烯烃的可逆加成-断裂链转移聚合29 1.5 本论文的设计思想及研究内容29-31参考文献31-35第二章三氟氯乙烯和乙烯基丁醚的可逆-加成断裂链转移聚合35-48 2.1 引言35-36 2.2 实验部分36-37 2.2.1 主要原料36 2.2.2 测试仪器36 2.2.3 RAFT链转移剂的合成36-37 2.2.4 三氟氯乙烯和乙烯基丁醚的RAFT共聚37 2.2.5poly(CTFE-alt-BVE)-b-PVAc嵌段共聚物的合成37 2.2.6 poly(CTFE-alt-BVE)-b-PVAc嵌段共聚物的水解37 2.3 结果与讨论37-45 2.3.1 RAFT链转移剂(BEDTC)的合成38-39 2.3.2 三氟氯乙烯和丁基乙烯基醚的RAFT共聚39-43 2.3.3 嵌段共聚物poly(CTFE-alt-BVE)-b-PVAc的合成43-44 2.3.4 嵌段共聚物水解44-45 2.3.5 溶剂对于氟烯烃活性聚合的影响45 2.4 本章小结45-47参考文献47-48第三章三氟氯乙烯和醋酸乙烯酯的可逆加成-断裂链转移聚合48-59 3.1 引言48 3.2 实验部分48-49 3.2.1 实验原料48-49 3.2.2 测试设备49 3.2.3 RAFT链转移剂(BEDTC)的合成49 3.2.4 醋酸乙烯酯和三氟氯乙烯的RAFT共聚49 3.2.5 嵌段共聚物poly(CTFE-co-VAc)-b-PVAc的合成49 3.3 结果与讨论49-57 3.3.1 CTFE和VAc的RAFT共聚50-56 3.3.2 嵌段共聚物poly(CTFE-co-VAc)-bPVAc的合成56-57 3.4 本章小结57-58参考文献58-59第四章通过六氟丙烯的ATRP和RAFT聚合来制备新型氟磺酸聚合物的探索59-67 4.1 引言59 4.2 实验部分59-61 4.2.1 主要原料59-60 4.2.2 测试仪器60 4.2.3 溴代聚苯醚(BrPPO)的合成60 4.2.4 大分子RAFT链转移剂(RPPO)的合成60 4.2.5 RPPO接枝六氟丙烯聚合60 4.2.6 3,5-二溴苄溴的合成60 4.2.7 六氟丙烯的原子转移自由基聚合60-61 4.3 结果与讨论61-65 4.3.1 六氟丙烯的RAFT 聚合63 4.3.2 六氟丙烯的ATRP聚合63-65 4.4 本章小结65-66参考文献66-67第五章溴化亚铜/2,2’-联吡啶络合物催化六氟丙烯二聚反应的研究67-75 5.1 引言67-68 5.2 实验部分68-69 5.2.1 试验原料与仪器68 5.2.2 测试表征68-69 5.2.3 六氟丙烯二聚体的合成69 5.3 结果和讨论69-73 5.3.1 齐聚反应及产物表征69-70 5.3.2 催化剂用量对二聚体产率的影响70-71 5.3.3 反应温度对六氟丙烯二聚体产率的影响71-72 5.3.4 反应时间对六氟丙烯二聚体产率的影响72 5.3.5 催化原理的初步探究72-73 5.4 本章小结73-74参考文献74-75论文结论75-76攻读学位期间发表的论文76-77致谢77。

RAFT聚合法合成蛋白质分子印迹聚合物研究进展RAFT聚合技术主要包括RAFT反应和RAFT聚合两个步骤。

RAFT反应是一种自由基反应,通过反应物(RAFT剂)的作用,实现可逆地增加或减少自由基数量。

RAFT聚合是一种“活性”自由基聚合技术,具有很强的控制分子量和分子结构的能力,可以实现线性、分支和复杂结构聚合物的合成。

在以往的蛋白质印迹聚合物研究中,常用的印迹聚合物包括交联聚合物、亲和性聚合物和MIPs(Molecularly Imprinted Polymers)等。

这些聚合物的制备过程繁琐,印迹效果不尽如人意,难以实现特异性和高选择性的检测。

而采用RAFT聚合技术制备蛋白质印迹聚合物具有以下优点:首先,RAFT聚合技术使得聚合物的结构具有可控性,可以根据不同的蛋白质分子结构进行设计和合成。

其次,其反应过程温和,不需要高温高压等极端条件,同时可以在水相中进行反应,不需要使用有机溶剂。

最后,RAFT聚合技术制备的蛋白质印迹聚合物具有较好的特异性和选择性,可以实现对复杂混合物中蛋白质的高效识别和准确检测。

RAFP技术制备蛋白质印迹聚合物首先需要选择一种适宜的RAFT剂和反应条件。

目前常用的RAFT剂有dithioesters和dithiocarbamates等,这些RAFT剂均具有可逆的较强自由基敏感性。

通过调整RAFT剂的结构和反应条件,可以实现聚合物的结构、分子量的可控。

其次,根据不同的蛋白质结构和特性,选择合适的功能单体和交联剂,例如选择带有氨基酸侧链的单体或者通过共聚合交联剂来实现特异性识别。

对于RAFP技术制备的蛋白质印迹聚合物进行性能评价,常用的方法包括比表面积、亲和性和特异性等。

其中,比表面积是评价聚合物吸附蛋白质能力的重要参数之一。

亲和性和特异性是评价蛋白质印迹聚合物识别蛋白质效果的重要指标,通常可以通过静态吸附实验和滴定等方法进行定量分析。

RAFP技术制备的蛋白质印迹聚合物在生物医药、食品安全、环境监测等领域具有广泛的应用。

ATRP 在嵌段共聚物合成中的应用进展摘要:段共聚物作为一种新型的高分子材料越来越受到人们的关注,原子转移自由基聚合(ATRP)作为一种“活性/可控”聚合方法,在嵌段共聚物合成领域发挥着重要的作用。

文中主要介绍了近年来采用ATRP 合成的不同性能的嵌段高分子聚合物,并对ATRP 在嵌段共聚物中的应用前景进行了展望。

关键词:原子转移自由基聚合;合成;嵌段共聚物0 引言原子转移自由基聚合(Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP)现在作为“活性/可控”自由基聚合技术,具有聚合条件温和(甚至可以在少量氧存在下进行),使用单体范围广范,分子设计能力强等特点,正逐渐成为合成功能高分子材料的有力手段而备受关注[1~4]。

是现在其他活性聚合方法所无法比拟的。

1 ATRP 的反应机理1.1 ATRP 简介原子转移自由基聚合(ATRP)是以低价态过渡金属配合物作为催化剂的“活性/可控”聚合,是制备具有预期分子量、精确末端官能团和预期链结构聚合物的新技术。

早在1995 年王锦山和Matyjaszewski 等人首先报道了一种新型自由基聚合方法[ 5,6 ],它是以卤代化合物为引发剂,过渡金属化合物以适当的配体为催化剂,使可进行自由基聚合的单体进行具有活性特征的聚合。

ATRP 方法进行聚合反应的单体,一般都是一端含有一个卤素端基,另一端含有功能化引发端基;或者两端皆为卤素端基。

这些端基很容易进一步的功能化,合成出相对分子量分布较窄的聚合物。

1.2 ATRP 反应机理过渡金属化合物Mtn 从有机卤化物“提取”出卤原子,产生氧化物种Mtn+1X 和初级自由基R· ;随后自由基R·和烯烃M 反应,生成单体自由基R-M· (即活性种);R-M·与40 Mtn+1X 反应,得到目标物种R-M-X;同时过渡金属被还原为Mtn,可再次引发新一轮的氧化还原反应。