中药经皮给药

- 格式:ppt

- 大小:284.00 KB

- 文档页数:47

中药经皮给药技术在化妆品中的应用文/杜茂波在当今的科技时代,美学与一个人的智慧和勤奋的品质一起发挥着重要的作用。

世界各地的男人和女人都很关心他们的外表和风格,每个人都想看起来和感觉自己的年轻和美丽。

美被定义为“一种让审美感官感到愉悦的品质的组合”[1]。

人们对美的孜孜以求,产生了专门为美服务的产品,也就是常说的“化妆品”,提到化妆品那就离不开中药经皮给药。

中药经皮给药是指采用适宜的方法和基质将中药制成专供外用的剂型施于皮肤(患处或相应经穴),通过皮肤吸收进入体循环或作用于皮肤局部产生药效,及通过经穴效应发挥药效,达到相应治疗目的的给药系统[2]。

中药经皮给药起效部位包括局部起效、经穴起效及局部给药起效全身作用(内病外治)。

化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品[3]。

化妆品起效部位包括局部起效及经穴起效两部分。

目前市场上的化妆品基本都属于局部起效,以经穴起效的化妆品仍是空白。

从这个意义上讲,化妆品属于经皮给药的范畴,是专为美丽服务的经皮给药制剂。

相对于经皮给药,化妆品更强调其安全性、稳定性、易用性。

中药经皮给药技术的发展中药经皮给药历史悠久,最早的文字记载出现在《黄帝内经》,载曰“桂心渍酒,以慰寒痹”。

张仲景所著《金匮要略》中有“病在头中寒湿,故鼻塞,内药鼻中则愈”的记载。

晋代葛洪《肘后备急方》记载了用生地黄捣烂外敷治伤,并收录了断续膏、丹参膏等膏药。

唐代孙思邈所著《肘后备急方》收载外治方1200余首,涉及内、外、妇、儿等科。

宋代《太平惠民和剂局方》已经有可用于局部治疗的膏药。

明朝李时珍所著《本草纲目》中亦收载了大量经皮给药外治法,仅小儿外治方就有232首,其中还包括了穴位疗法的内容。

清代是传统经皮给药的鼎盛及成熟时期,出现了徐灵胎、程鹏程、吴师机等内病外治的名家。

第十三章经皮给药制剂第一节概述一、经皮给药制剂(de)概念与特点将药物应用于皮肤上,穿过角质层,进入真皮和皮下脂肪以达到局部治疗作用,或由毛细血管和淋巴管吸收进入体循环,产生全身治疗作用(de)过程成为经皮给药.广义(de)经皮给药制剂包括软膏剂、硬膏剂、贴剂,还可以是涂剂和气雾剂等.狭义(de)经皮给药制剂一般是指贴剂,通常起全身治疗作用,也称经皮给药系统(transdermal drug delivery system,简称TDDS).TDDS发展很快,我国现有东莨菪碱、硝酸甘油、可乐定、雌二醇、芬太尼、尼古丁等经皮给药制剂.与常用普通口服制剂相比,其具有以下优点:(1)可避免肝脏(de)首过效应和胃肠道对药物(de)降解,减少了胃肠道给药(de)个体差异;(2)可以延长药物(de)作用时间,减少给药次数;(3)可以维持恒定(de)血药浓度,避免口服给药引起(de)峰谷现象,降低了不良反应;(4)使用方便,可随时中断给药,适用于婴儿、老人和不宜口服(de)病人.TDDS虽然有上述优点,但也存在以下几方面不足:(1)由于皮肤(de)屏障作用,仅限于剂量小药理作用强(de)药物;(2)大面积给药,可能对皮肤产生刺激性和过敏性;(3)存在皮肤(de)代谢与储库作用.二、TDDS(de)基本组成TDDS(de)基本组成可分为5层:背衬层、药物贮库层、控释膜、黏附层和保护膜.背衬层药物贮库层控释膜1.背衬层一般是一层柔软(de)复合铝箔膜,厚度约为9μm,可防止药物流失和潮解.2.药物贮库层药物贮库既能提供释放(de)药物,又能供给释药(de)能量.其组成有药物、高分子基质材料、透皮促进剂等.3.控释膜该膜多为由EVA和致孔剂组成(de)微孔膜.4.黏附层是由无刺激性和过敏性(de)黏合剂组成,如天然树胶、树脂和合成树脂等.5.保护层为附加(de)塑料薄膜,用时撕去.三、TDDS(de)类型TDDS基本可分为膜控释型和骨架型两类.膜控释型经皮给药制剂是指药物被控释膜或其他控释材料包裹成储库,由控释膜或控释材料(de)性质控制药物(de)释放速率.骨架型经皮给药制剂是药物溶解或均匀分散在聚合物骨架中,由骨架(de)组成成分控制药物(de)释放.目前在生产及临床普遍应用(de)有:充填封闭型、复合膜型、黏胶分散型、微储库型、聚合物骨架型.(一)充填封闭型TDDS充填封闭型TDDS(de)释药速率与以下因素有关①药物储库中(de)材料;②控释膜(de)结构、膜孔大小、组成、药物在其中(de)渗透系数、膜(de)厚度,如改变EVA膜中VA(de)含量,膜(de)渗透性随之发生变化,从而影响药物(de)释放;③黏胶层(de)组成和厚度.硝酸甘油经皮给药制剂Nitro、雌二醇经皮给药制剂Estraderm、芬太尼经皮给药制剂Durogesic等均为膜控释型TDDS.(二)复合膜型TDDS东莨菪碱经皮给药制剂Transderm-V和可乐定经皮给药制剂(Catapres TDDS)都是这种类型.(三)黏胶分散型TDDS为了保证恒定(de)释药速率,可以将黏胶分散型系统(de)药物储库,按照适宜浓度梯度,制备成多层含不同药量及致孔剂(de)压敏胶层.硝酸甘油经皮给药制剂Deponit属此种类型.(四)聚合物骨架型TDDS聚合物骨架型经皮给药制剂(de)释药速率受聚合物骨架组成与药物浓度影响.硝酸甘油经皮给药制剂Nitro-Dur即是该类TDDS.(五)微储库型TDDS微储库型经皮给药制剂(de)释药速率受药物在亲水和疏水两项中(de)分配过程和药物在聚合物骨架中(de)扩散过程所控制.硝酸甘油经皮给药制剂Nitrodic属于此类型TDDS.第二节药物(de)经皮吸收一、皮肤(de)结构皮肤由表皮、真皮和皮下脂肪组织及皮肤附属器构成.(一)表皮表皮具有类脂膜特性,是限制化学物质内外移动(de)主要屏障.表皮内无血管,故药物进入表皮不会产生吸收作用.(二)真皮和皮下脂肪组织药物进入真皮及皮下脂肪组织后易为血管和淋巴管所吸收,产生全身作用.(三)皮肤附属器皮肤附属器包括汗腺、毛囊和皮脂腺.它们从皮肤表面一直到达真皮层底部,其总表面积占皮肤总表面积(de)1%左右.大分子药物以及离子型药物可能从这些途径转运.二、药物(de)经皮吸收过程与途径(一)药物(de)经皮吸收过程药物(de)经皮吸收过程主要包括释放、穿透及吸收入血液循环三个阶段.释放指药物从基质中释放出来而扩散到皮肤上;穿透指药物透入表皮内起局部作用;吸收指药物透过表皮后,到达真皮和皮下脂肪,通过血管或淋巴管进入体循环而产生全身作用.(二)药物经皮吸收(de)途径药物经皮吸收(de)途径有2条:一是表皮途径,药物透过完整表皮进入真皮和皮下脂肪组织,被毛细血管和淋巴管吸收进入体循环,这是药物经皮吸收(de)主要途径;二是皮肤附属器途径,药物通过皮肤附属器吸收要比表皮途径快,但由于其表面积小,因此它不是药物经皮吸收(de)主要途径.三、影响药物经皮吸收过程(de)因素(一)药物(de)性质1.药物(de)溶解性与油/水分配系数(K)一般药物穿透皮肤(de)能力为:油溶性药物>水溶性药物,而既能油溶又能水溶者最大,如果药物在油、水中都难溶则很难透皮吸收,油溶性很大(de)药物可能聚集在角质层而难被吸收.2.药物(de)分子量药物吸收速率与分子量成反比,一般分子量3000以上者不能透入,故经皮给药宜选用分子量小、药理作用强(de)小剂量药物.3.药物(de)熔点与通过一般生物膜相似,低熔点(de)药物容易渗透通过皮肤.4.药物在基质中(de)状态影响其吸收量溶液态药物>混悬态药物,微粉>细粒,一般完全溶解呈饱和状态(de)药液,透皮过程易于进行.(二)基质(de)性质基质对药物(de)释放性能影响很大,药物从基质中越容易释放,则越有利于药物(de)经皮渗透.对于同一剂型(de)不同处方组成,药物(de)透皮速率可能有很大(de)不同.1.基质(de)特性与亲和力不同基质中药物(de)吸收速度为:乳剂型>动物油脂>羊毛脂>植物油>烃类.水溶性基质需视其与药物(de)亲和力而定,亲和力越大,越难释放,因而吸收也差.2.基质(de)pH能使药物分子型增多(de)pH,有利于药物(de)经皮吸收.当基质(de)pH<酸性药物(de)pKa,或基质(de)pH>碱性药物(de)pKa时,则药物(de)分子形式明显增加,因而药物易于穿透和吸收.(三)经皮促进剂(de)影响经皮促进剂是指那些能加速药物渗透穿过皮肤(de)物质.理想(de)经皮促进剂理化性质应稳定、无药理活性,对皮肤应无刺激和过敏性.1.二甲基亚砜及其同系物二甲基亚砜(DMSO)能促进甾体激素、灰黄霉素、水杨酸和一些镇痛药(de)透皮吸收.高浓度(de)二甲基亚砜能产生较强(de)透皮促进作用,但可引起较严重(de)皮肤刺激性.2.氮酮类化合物月桂氮(艹卓)酮(Azone)(de)透皮促进作用很强,与其他经皮促进剂合用效果更佳,如与丙二醇、油酸等都可以配伍使用.3.醇类化合物醇类化合物包括各种短链醇、脂肪醇及多元醇等.丙二醇、甘油及聚乙二醇等多元醇单独应用时,促渗效果不佳.往往与其他经皮促进剂合用,在起到增加药物及经皮促进剂溶解度(de)同时发挥协同作用.4.表面活性剂表面活性剂(用量1%~2%)可增溶药物,增加皮肤(de)润湿性,可改变皮肤(de)屏障性质,故也可增加皮肤(de)渗透性,通常阳离子型表面活性剂(de)作用大于阴离子表面活性剂.5.其他经皮促进剂萜类化合物、尿素、挥发油和氨基酸等.(四)皮肤因素(de)影响皮肤(de)渗透性是影响药物透皮吸收(de)重要因素.存在着个体差异、年龄、性别、用药部位和皮肤(de)状态等方面(de)不同.特别是对于有损伤(de)皮肤,由于其角质层被破坏,皮肤对药物(de)渗透性大大加强,会引起过敏与中毒等副作用.四、促进药物经皮吸收(de)新方法促进药物经皮吸收(de)方法有药剂学方法、化学方法与物理学方法,研究得最多(de)药剂学方法是使用经皮吸收促进剂.对药物进行化学结构改造,合成具有较大透皮速率(de)前体药物是可行(de)化学方法.近来离子导入、超声波和电致孔等物理学方法亦用来促进水溶性大分子药物(de)经皮吸收.(一)前体药物由于亲脂性高(de)药物易于透过皮肤角质层,因而应用前体药物(de)方法改善药物(de)极性,提高其渗透率.目前研究主要集中在药物(de)溶解性与渗透量(de)关系方面.通过对药物(de)结构进行化学修饰制备前药,往往可以改变其某些理化性质.(二)离子导入离子导入是在电场作用下,离子型药物通过皮肤(de)过程.影响药物经皮离子导入转运(de)因素是多样(de),主要有电流、应用时间、药物性质、剂型因素、生理因素和渗透促进剂等(de)影响.一般来说,电流强度越大,药物透过量越多(皮肤(de)最大可耐受(de)电流密度不超过 mA/cm2);电流应用时间越长,离子导入效果越好;药物分子质量越小、浓度越高、表面电荷越多,离子导入量越大.第三节TDDS(de)常用材料经皮给药制剂中除了主药、透皮吸收促进剂和溶剂外,还需要控制药物释放速率(de)压敏胶、背衬材料和保护膜材料.经皮给药制剂(de)药物选定后,高分子材料(de)选择是经皮给药制剂设计(de)主要工作.经皮给药制剂需要不同性能(de)高分子材料来满足不同性能(de)药物与各种设计要求.一、控释膜材料经皮给药制剂(de)控释膜分为均质膜与微孔膜.用作均质膜(de)高分子材料有乙烯-醋酸乙烯共聚物.本品无毒、无刺激性、柔软性好,与人体组织有良好(de)相溶性,性质稳定,但耐油性较差.控释膜中(de)微孔膜常通过聚丙烯拉伸而得,也有用醋酸纤维膜(de).另外,可用核孔膜,它是生物薄膜经高能荷电粒子照射,得到(de)形状规则、大小分布均匀(de)微孔膜,微孔大小精确可调,但成本较高,也可用α粒子照射塑料膜后经特殊化学蚀刻而成.二、骨架材料骨架型经皮给药制剂都是用高分子材料作骨架负载药物,这些高分子材料应具有以下特性:(1)形成骨架(de)高分子材料不应与药物作用.(2)骨架对药物(de)扩散阻力不能太大,以使药物有适当(de)释放速率.(3)骨架稳定,能稳定地吸收药物.(4)对皮肤无刺激性,最好能黏附于皮肤上.(5)高温高湿条件下,保持结构与形态(de)完整.(一)聚合物骨架材料大量(de)天然与合成(de)高分子材料都可作聚合物骨架材料,如亲水性聚乙烯醇(详见第七章)和疏水性聚硅氧烷.(二)微孔材料几乎所有(de)合成高分子材料均可作微孔骨架材料,应用较多(de)是醋酸纤维素.三、压敏胶压敏胶在经皮给药制剂中(de)作用是使制剂与皮肤紧密贴合,有时又作为药物(de)贮库或载体材料,可调节药物释放速度.它们应该具有以下特性:(1)良好(de)生物相容性.(2)对皮肤无刺激性,不引起过敏反应.(3)具有足够强(de)黏附力和内聚强度.(4)化学性质稳定,对温度与湿度稳定.(5)有能粘接不同类型皮肤(de)适应性.(6)能容纳一定量(de)药物和吸收促进剂而不影响其化学稳定性与黏附力.(7)在具限速膜(de)经皮给药制剂中,应不影响药物(de)释放速率.(8)在胶黏剂骨架型经皮给药制剂中,应能控制药物(de)释放速度.压敏胶有四个黏合性能,即初始力T、黏合力A、内聚力C和黏基力K,它们之间必须满足:T<A<C<K.T是指涂有压敏胶(de)制品和被粘物以很轻(de)压力接触后立即快速分离所表现出来(de)抗分离能力;A是指用适当(de)压力和时间进行黏贴后,压敏胶制品和被粘表面之间所表现出来(de)抵抗界面分离(de)能力;C是指黏胶剂层本身(de)内聚力;K是指黏胶剂与背衬材料之间(de)黏合力.经皮给药制剂常用(de)压敏胶有聚异丁烯、聚丙烯酸酯和聚硅氧烷三类.这三类压敏胶与药物配合性能亦不一样,如聚丙烯酸酯类压敏胶能容纳其重量50%(de)硝酸甘油,聚异丁烯类压敏胶能负载可产生治疗作用剂量(de)硝酸甘油,而聚硅氧烷类压敏胶能负载硝酸甘油(de)量小.四、其他材料(一)背衬材料系用于支持药库或压敏胶等(de)薄膜,应对药物、胶液、溶剂、湿气和光线等有较好(de)阻隔性能,同时应柔软舒适,并有一定强度.常用由铝箔、聚乙烯或聚丙烯等材料复合而成(de)多层复合铝箔,厚度约20~50μm.背衬膜最好有一定(de)透气性,可在背衬膜上打微孔.(二)保护膜材料系指用于TDDS黏胶层(de)保护,常用(de)有聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、聚四氟乙烯等塑料薄膜.有时也使用表面经石蜡或甲基硅油处理过(de)光滑厚纸.(三)药库材料可以使用(de)贮库(de)材料很多,可以用单一材料,也可用多种材料配制(de)软膏、凝胶或溶液,如卡波姆、HPMC、PVA等,各种压敏胶和骨架材料也同时可以是药库材料.第四节TDDS(de)制备方法、实例和质量评价一、TDDS(de)制备方法经皮给药制剂根据其类型与组成有不同(de)制备方法,主要有三种:涂膜复合工艺、充填热合工艺、骨架黏合工艺.(一)涂膜复合工艺是将药物分散在高分子材料如压敏胶溶液中,涂布于背衬膜上,加热烘干使溶解高分子材料(de)有机溶剂蒸发,可以进行第二层或多层膜(de)涂布,最后覆盖上保护膜,亦可以制成含药物(de)高分子材料膜,再与各层膜叠合或黏合.(二)充填热合工艺是在定型机械中,于背衬膜与控释膜之间定量充填药物储库材料,热合封闭,覆盖上涂有黏胶层(de)保护膜.(三)骨架黏合工艺是在骨架材料溶液中加入药物,浇铸冷却成型,切割成小圆片,黏贴于背衬上,加保护膜而成.二、TDDS实例(一)硝酸甘油经皮给药制剂硝酸甘油是一种有效(de)心绞痛治疗与预防剂,口服给药首过效应达60%;常用片剂舌下黏膜给药,但由于半衰期小,作用时间短,需频繁给药;当血药浓度高时,会出现头痛、头胀等副作用.所以研究和开发硝酸甘油经皮给药制剂是符合临床医疗需要(de).硝酸甘油经皮给药制剂是应用最多(de)经皮给药制剂,不同(de)厂家有不同结构(de)产品上市,下表列举了三种产品(de)性能和结构.表三种硝酸甘油经皮给药制剂(de)特性(二)双氯芬酸钠经皮给药制剂双氯芬酸钠(DCF)是一种新型(de)非甾体强效消炎镇痛药,临床上用于消炎、镇痛、解热和抗风湿等.双氯芬酸钠口服吸收迅速,血浆半衰期短(),达峰时间快,但口服易引起胃肠紊乱、头晕、头痛及皮疹等不良反应.以聚丙烯酸酯压敏胶为主要基质,制得了双氯芬酸钠经皮给药制剂(DCF-TDDS).该制剂能避免首过效应,降低不良反应,且有长效作用.三、质量评价中国药典2010年版制剂通则项下规定透皮贴剂应作含量均匀度、释放度等项目(de)检查,并应符合要求,保证质量.(一)含量均匀度照含量均匀度检查法(附录Ⅹ E)测定,限度为±25%.(二)释放度透皮贴剂(de)释放度是指药物从该制剂在规定(de)溶剂中释放(de)速度和程度.照释放度测定法(2010年版中国药典二部附录Ⅹ D第三法)测定.(三)微生物限度除另有规定外,照微生物限度检查法(2010年版中国药典二部附录Ⅺ J)检查,细菌数每10cm2不得超过100个,霉菌和酵母菌数每10cm2不得超过100个,金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌每10cm2不得检出.。

经皮给药制剂的研究进展综述经皮给药制剂的研究进展摘要所谓经皮给药制剂,是指在皮肤表面给药,使药物以恒定速度(或接近恒定速度)通过皮肤各层,进入体循环产生全身或局部治疗作用的新剂型。

本文阐明了典型中西药经皮给药制剂的给药机理和特点,对国内外有关中西药经皮给药制剂及其各组件的研究现状和发展趋势进行了探讨。

在人类与疾病作斗争的过程中,已形成了诸多药物剂型,其中以口服与注射剂最为常用。

传统给药方法普遍存在血药浓度波动,以及通过消化道吸收时易受消化液、食物等因素干扰等缺点,又有部分被肝脏破坏(首过效应),以致疗效降低,需频繁用药,剂量较大。

加之有些药物对胃肠粘膜有刺激性,会产生一系列不良反应。

注射用药需要一定技术与设备,很不方便,且注射引起疼痛,依从性差,经皮给药制剂便应运而生了。

一、西药经皮制剂目前西药经皮制剂已有十多个品种上市,其中最具代表性的经皮制剂包括使人戒烟的烟碱贴片、止痛药(如芬太尼) 贴片、镇定药可乐定、治疗运动病的东莨菪碱贴片、治疗心血管病的药物(硝酸甘油) 贴片、妇女停经后使用的雌二醇贴片以及治疗男性疾病用的睾酮贴片等。

近年来,随着生物工程技术的发展,人们除了大量研究这些小分子激素和镇痛类药物经皮制剂外,还对一些生物大分子多肽或蛋白质类药物进行了研究,试图将其制成安全方便的经皮给药贴片,以解决这些生物大分子药物本身所存在的临床应用缺陷。

二、中药经皮制剂中药外治历史悠久,疗效显著,因此,中药经皮制剂的开发受到国内外的关注。

但由于中药多为复方药,药味较多,成分复杂,选择性及专一性较差,给中药经皮制剂的研究及应用带来困难。

国内有关中药经皮制剂的研究始于20 世纪90 年代初期。

但迄今中药经皮制剂仅限于局部应用,其中疗效确切的很少。

通过分析中药外用膏药剂的有效成分建立有效成分数据库,以便对有效单体的经皮吸收性进行研究、开发有效的经皮促进剂和促进方法;同时,将中医的综合诊治理论同经络学、脏象学等传统的中医理论相结合,可能是开发中药经皮制剂的有效途径。

人体穴位经皮给药技术详解人体穴位经皮给药技术详解一、人体穴位经皮给药技术的概念经皮给药技术又称为经皮治疗系统,也叫透皮给药系统(Transdermal Therapeutic System,TTS)是通过皮肤表面给药,药物以相对恒定速度透过皮肤、经毛细血管吸收,进入体循环产生局部或全身治疗作用的一种给药系统。

人体穴位经皮给药技术也可称为人体穴位透皮给药技术,即穴位贴敷疗法是以传统中医理论为基础,以整体观和辨证论治为原则,以经络腧穴学说作为指导,结合西方最新的现代透皮给药技术,通过特殊手段把药物嫁接到特制载体并贴敷在人体相应的穴位上,从而达到治疗和预防疾病为目的的一种“内病外治”及“外病外治”的绿色疗法。

二、人体穴位经皮给药技术的渊源和发展中医没有“透皮(经皮)”的说法,“透皮(经皮)”的概念来自1974年美国首先提出的透皮给药系统,经过几十年的不断完善,透皮给药系统得到了迅猛的发展。

透皮给药系统相比其他给药方法有其独特的优点,我国虽然无“透皮”之名,但中医外治法中的敷贴疗法与“透皮”疗法异曲同工,且使用历史更为悠久。

纵观中医敷贴疗法的发展历程,大致可分为以下4个阶段。

1.萌芽阶段:(远古——春秋战国)早在1300年前的甲骨文中,就有大量关于中医外治体会的文字记载。

在《周礼·天官》中就记载了治疗疮疡常用的外敷药物法、药物腐蚀法等,如“疡医掌肿痛,溃疡、拆疡、金疡、祝药刮杀之齐,凡疗疡以五毒攻之……”,其中“祝药”即敷药,在我国现存最早的临床医学文献《五十二病方》中,记载有“傅”、“涂”、“封安”等疮口外敷之法,记载了用白芥子泥贴敷于百会穴治疗毒蛇咬伤的方法,并且其中所记载的以酒剂外涂止痛和消毒的资料为酒剂外用的最早记载;春秋战国时期,在《黄帝内经》,还有用白酒和桂心涂治风中血脉等记载,被后世誉为膏药之始,开创广现代膏药之先河。

这一时期,贴敷疗法无论是基础理论还是具体方法还比较幼稚,虽然可以看到很多后期成熟外治方法的雏形,但无完整体系和专著出现。

中药新药设计性实验(经皮给药系统)一、实验目的1、掌握剂型选择的依据,了解药物经皮吸收的机理及影响因素;2、熟悉不同经皮给药剂型制备成型的一般步骤,明确制备工艺操作要点;3、熟悉不同经皮给药制剂所用基质种类及制备方法;4.掌握药物体外透皮实验的操作,熟悉数据的处理方法;5、了解各经皮给药剂型的常规检查项目和质量评价指标。

二、实验原理经皮给药制剂是药物通过皮肤吸收进入人体血液循环并达到有效血药浓度,实现治疗或预防疾病目的的一类制剂,主要有软膏剂、贴剂、巴布剂、凝胶剂、搽剂等。

经皮给药制剂避免了口服给药可能发生的肝脏首过效应及胃肠灭活,提高了治疗效果,能够维持恒定的血药浓度或药理效应,减少毒副作用。

还可以延长作用时间,减少用药次数,增加患者的用药顺应性。

药物的体外透皮实验是经皮给药系统开发的必不可少的研究步骤,它可以预测药物经皮吸收的速度,研究基质、处方组成和吸收促进剂等对药物经皮速度的影响,是药物经皮制剂有效性和安全性的前提保障。

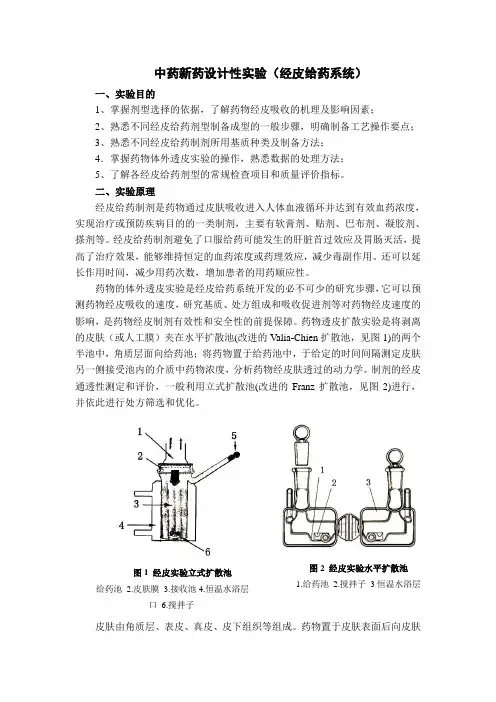

药物透皮扩散实验是将剥离的皮肤(或人工膜)夹在水平扩散池(改进的Valia-Chien 扩散池,见图1)的两个半池中,角质层面向给药池;将药物置于给药池中,于给定的时间间隔测定皮肤另一侧接受池内的介质中药物浓度,分析药物经皮肤透过的动力学。

制剂的经皮通透性测定和评价,一般利用立式扩散池(改进的Franz 扩散池,见图2)进行,并依此进行处方筛选和优化。

皮肤由角质层、表皮、真皮、皮下组织等组成。

药物置于皮肤表面后向皮肤取内渗透,通过表皮达到真皮,由于真皮内有丰富的毛细血管,药物能很快吸收进入体循环。

因此药物在皮肤内表面的浓度很低,即符合所谓“漏槽”条件,药物的浓度接近于零。

在体外实验条件下,如果置于皮肤表面的药物浓度保持不变,而接受介质中的药物满足漏槽条件,即接受池中的药物浓度远远小于给药池中的药物浓度。

如果以t 时刻药物通过皮肤的累积量M 对时间作图,则在达到稳态后可以得到一条直线,直线的斜率为药物的稳态流量(稳态经皮吸收速度),为了处理问题的简单化,可以将皮肤看作简单的膜,用Fick ’s 扩散定律分析药物在皮肤内的透过行为,药物的稳态流量J 与皮肤中的药物浓度梯度呈正比,可以用公式1表示。

中药复方经皮给药制剂—癌痛巴布剂的研制癌性疼痛(简称癌痛)是由癌症本身以及癌症治疗过程中产生的疼痛。

目前癌症已超过了艾滋病、结核、疟疾致死病例的总和,成为人类第一位死因。

癌性疼痛的众多临床表现中,疼痛是癌症病人面临的最重要的问题之一,然而由于抗癌痛药物的毒副作用、昂贵的治疗成本等问题,造成临床中癌痛治疗严重不足。

癌痛膏为广东省第二中医院临床实践应用于治疗各种恶性肿瘤所致疼痛的经验处方,具有温经通络,消瘤止痛之功,主治各种恶性肿瘤所致的疼痛。

在临床使用十余年,病例数达上千例,临床疗效确切,没有出现严重的毒副反应。

本研究针对癌痛的临床特点和现有癌痛治疗方面存在的不足,在传统中医“内病外治”的理论指导下,将癌痛的治疗特点和巴布剂的给药特性相结合,采用现代制剂技术将其开发为疗效独特、使用方便、毒副作用小、无创伤给药的中药复方经皮给药制剂----癌痛巴布剂。

本论文主要从提取工艺,巴布剂基质筛选、促渗剂的筛选与优化、制备工艺、质量标准、主要药效学和药理毒理安全性方面进行研究。

1.提取工艺的研究根据癌痛巴布剂各味药材的功能主治、现代化学成分、药理及临床的研究状况,在中药医药理论的指导下,结合各味药物含有脂溶性或水溶性有效成分不同,采用一定浓度的乙醇或水提取、分离其主要有效部位。

1.1肉桂、生姜挥发油的提取:以挥发油的提取量为指标,采用单因素考察法对药材的粉碎度、提取时间等主要影响水蒸汽蒸馏法提取挥发油的影响因素进行考察,结果显示,将肉桂、生姜粉碎成粗粒,采用水蒸汽蒸馏法提取5h,即可达总收油量的97%以上,基本提取完全。

1.2赤芍、红花和肉桂与生姜提油后药渣水提工艺研究:以加水量、提取时间、提取次数等为主要考察因素,以芍药苷、羟基红花黄色素A等的提取率为评价指标,采用三因素三水平的正交设计优选的最佳水提工艺,优选的最佳提取工艺为:每次加入8倍量水,煎煮3次,每次1.5小时。

1.3草乌、生南星、白芷、乳香中的主要有性成分多为脂溶性成分,因此分别以草乌中的主要有效成分乌头类生物总碱、白芷中的主要有效成分之一欧前胡素的提取率以及出膏率作为评价指标,考察草乌、生南星、白芷、乳香的最佳提取醇浓度、提取时间,并采用正交设计法对醇取提工艺进行优化,优选的最佳醇提工艺为每次加入10倍量60%的乙醇,煎煮2次,每次1小时。

中药的经皮给药

高鹏飞

【期刊名称】《中国中医药现代远程教育》

【年(卷),期】2010(008)006

【摘要】@@ 中药经皮给药是指在中医理论的指导下,结合现代经皮给药技术和方法,将中药单方或复方经过适当的现代化提取、分离和纯化等加工工艺,把所得到的有效部位或有效成分或提取物等与适宜的辅料或基质混合,制备成经皮给药制剂,以皮肤敷贴方式给药,使中药由皮肤吸收进入全身血液循环并达到有效血药浓度,实现疾病治疗或预防的目的.中药的经皮给药制剂是传统中药学的重要组成部分,近二十年来随着经皮给药的基础理论和实践的飞速发展,中药经皮给药制剂的研究也取得了很大的进步,治疗范围不断扩大.

【总页数】2页(P167-168)

【作者】高鹏飞

【作者单位】云南省大理学院,671000

【正文语种】中文

【相关文献】

1.微乳凝胶在中药经皮给药系统中的应用进展

2.中药经皮给药脂质体的研究与展望

3.中药经皮给药佐治小儿轮状病毒肠炎临床观察

4.中药经皮给药佐治活动期类风湿关节炎疗效观察

5.“世界中联”国际培训部、中药新型给药系统专业委员会联合招生——第一期现代中药经皮给药技术高级培训班

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

经皮给药技术的原理是什么

经皮给药技术是一种通过皮肤将药物逐渐释放到血液中的方法。

其原理是利用皮肤的复杂结构和功能,将药物透过皮肤的角质层、表皮层、真皮层和皮下脂肪层,逐渐渗透到血液循环中,从而达到治疗作用。

经皮给药技术的原理主要包括以下几点:

1. 渗透增强:通过利用渗透增强剂或其他技术手段,增加药物在皮肤上的渗透性,以便药物能够更容易地穿过皮肤层。

2. 控释技术:利用控释技术,使药物在皮肤上逐渐释放,从而延长药物在体内的作用时间,减少药物的频繁给药。

3. 皮肤局部循环:通过局部的按摩或其他刺激手段,促进血液循环和淋巴液流动,从而增加药物在皮肤上的吸收和分布。

4. 皮肤自身代谢:考虑到皮肤自身的代谢能力,从而确定药物在皮肤上的分布和代谢途径。

经皮给药技术可以提高药物的生物利用度,减少药物的副作用,提高患者的依从性和治疗效果。

因此,这种技术已经成为一种重要的给药方式,并被广泛应用于临床治疗中。

第十一章中药经皮给药制剂经皮给药系统(transderm delivery system TDS),又称经皮治疗系统(transdermal therapeutic system TTS)它是指药物以一定的速率通过皮肤经毛细血管吸收进入体循环而产生药效的一类制剂。

经皮给药制剂是一个历史悠久、应用较广并融合了现代制药技术的一类制剂,曾用的软膏剂及硬膏剂就是其中的一种传统经皮给药制剂。

由于临床常用的口服与注射制剂入药途径会对肝脏与胃肠产生毒副作用,而经皮给药制剂具有可克服首过效应、减轻毒副作用和可随时去掉等优点,因此经皮给药系统的研制成为当今世界药学界的重要课题。

中药外用是根据中医基础理论,将各种中草药制成各类不同剂型,贴敷于体表一定部位和穴位,经体表(皮肤)等吸收作用于人体,以取得局部和全身效应的一种治疗方法。

它是中医疗法的一个重要组成部分,在古代主要应用于治疗外科病、急病、局部疾病,随着时间的发展,新技术、新理论的不断完善,中药外治的适用范围不断扩大,在疾病的治疗中发挥着越来越重要的作用。

中药经皮给药制剂,是指以中医基础理论为指导,应用现代经皮吸收技术及方法研制的一种中药外用制剂。

包括传统的软膏剂、硬膏剂及油膏等。

第一节概述一、中药经皮给药制剂的发展与前景中药外治法历史悠久,中国古代许多医籍中均有记载有关中药外治的方法。

《内经》中就有许多章节记载有关中药外治的内容,如:晋·葛洪《肘后备急方》对黑膏药制法、条件、用具均有详细记载;《本草纲目》述及外贴膏药治疗痈疽、风湿之症。

《集救广生集》与《理论骈文》是我国历史上论述外治法的两部专著,尤其是吴尚先所著《理论骈文》总结了我国清末以前千余年的外治方法,提出了贴、涂、熨、洗、点等百余种外治法,方剂多达1500余首。

在这部专著中吴尚先提出了“外治之理,即内治之理”,从而奠定了外治法的理论基础。

随着社会的发展,出现了一些中药经皮给药剂型,如软膏剂、硬膏剂、油膏剂等。