应急管理体系及其业务流程研究_王宁

- 格式:pdf

- 大小:805.10 KB

- 文档页数:7

城市突发公共事件应急管理标准体系框架研究城市突发公共事件应急管理标准体系框架研究【摘要】针对城市突发公共事件应急管理标准化工作的现状,应用标准化系统工程结构模型和城市应急管理系统总体框架模型,构建了城市应急管理标准体系框架模型;讨论了充实该标准体系框架具体内容的策略;结合上海市应急管理的标准需求,分析提出了上海市亟需建立的关键标准。

研究成果为各相关组织和部门进一步完善城市应急管理标准体系提供了分析框架和理论依据。

0 引言城市突发公共事件应急管理(以下简称城市应急管理)标准体系是保障应急指挥和应急联动的关键因素,该课题组在针对该专题进行的多方访谈与调研中,深切感受到了应急管理领域的工作者对标准化的迫切需求。

城市应急管理的标准化建设在发达国家尚处于发展初期。

例如:在美国由于国家突发事件管理系统(NIMS)的实施从2004年才开始,加上应急管理所涉及的面非常广,因此,美国的应急管理相关标准体系至今尚未完全建立。

在NIMS实施之前,各标准组织已经建立了不少标准,里面也有许多是和应急管理相关的,如社会公关安全、报警系统、公共卫生标准等。

但该标准大多是按各专业的角度而非应急管理的角度来细分和组织。

另一方面,在按专业细分的现有标准中,大多是就某一方面的某一环节的具体操作标准,很少有应急管理所需的更为全面和系统的标准。

为了完善围绕应急管理的标准体系,美国国土安全部(DHS)委托第三方组织对现有标准进行评价和鉴定,确定完善的重点和顺序,并由其下属机构来推动新标准的建立。

而且随着应急管理相关理论的逐步发展,美国的各标准组织也都不断在填补这一空缺,纷纷制定了不少满足应急管理规范化需求的标准。

我国城市应急管理相关标准有着和美国类似的问题,标准体系建设也是刚刚起步。

为了应对突发紧急事件,加快完善标准体系,在2004年由国家标准委和国家发改委发布了《采用快速程序制修订国家标准的规定》,要求相关单位向国家标准委提出应急标准项目建议。

国家社会科学基金国家应急管理体系建设研究专项文章标题:国家社会科学基金国家应急管理体系建设研究专项今天,我将带您深入探讨国家社会科学基金国家应急管理体系建设研究专项。

作为国家重点研究项目之一,该专项旨在推动我国应急管理体系的建设与发展,以应对各类突发事件和灾害。

1. 背景介绍国家社会科学基金国家应急管理体系建设研究专项,是由国家社会科学基金委员会主持组织的一项重要研究项目。

该专项旨在深入研究应急管理体系的构建与完善,提高我国在灾害应对、突发事件处理等方面的应急响应能力和水平。

2. 项目意义及目标此专项项目的意义非常重大。

在日益复杂多变的社会环境下,各类突发事件和灾害频频发生,对我国的社会稳定和国家安全构成了严峻挑战。

加强应急管理体系的建设和完善,提高应急管理能力,已成为当前十分紧迫的任务。

而国家社会科学基金国家应急管理体系建设研究专项正是应对这一挑战而设立的。

3. 项目研究内容在此专项项目中,研究的内容将涉及到国家应急管理制度、应急管理规划、资源储备、应急指挥体系、信息共享等多个方面。

通过对这些关键领域的深入研究,可以有效的推动我国应急管理体系的现代化建设,提高国家在面对突发事件和灾害时的应对能力。

4. 个人观点在我看来,国家社会科学基金国家应急管理体系建设研究专项的开展具有非常重要的现实意义。

通过专项项目的研究与实践,可以加速我国应急管理体系的现代化建设,提高国家的整体安全水平。

我也认为在专项研究的过程中,应该更加重视理论和实践的结合,注重科学研究成果的转化与应用,为我国的应急管理事业贡献更多有价值的成果。

总结回顾国家社会科学基金国家应急管理体系建设研究专项是我国重要的研究项目之一,其意义和目标非常明确。

通过这项专项项目的开展,可以加速我国应急管理体系的现代化建设,提高国家在面对突发事件和灾害时的应对能力。

在未来的研究中,我们也期待该专项项目能够取得更多的实际成果,为我国的应急管理事业做出更大的贡献。

应急事件处置流程建模及其过程协同研究基于应急预案的应急决策生成问题是一个复杂条件下决策的科学问题。

临机决策过程的实质是迅速生成突发事件的应急处置方案。

在临机决策过程中基于应急预案的决策生成是应急决策的基础问题,目前由于突发公共事件的多样性和复杂性,针对突发事件的处置往往需要基于多个应急预案进行临机决策生成过程。

在临机决策过程中,往往会发生以下两个问题:应急任务的过程协作和应急资源的冲突与协调。

本文首先对应急事件处理过程进行建模,并基于该模型对这两个问题进行深入研究,具体研究内容如下;(1)提出了一个应急事件处理过程模型EEP_ETCPN。

该模型借鉴了模型驱动体系结构的思想,基于赋时层次着色Petri网这一形式化模型,对应急事件处理过程进行描述、分析验证及仿真运行,且模型独立于具体流程描述语言;模型将应急事件处理过程的描述细化到应急任务的执行操作,而且同时可描述应急事件状态流程,支持层次化应急任务组合描述,并以图形方式表示应急事件处理过程,精确、全面、清晰、直观地刻画了应急事件处理过程。

(2)EEP_ETCPN模型的事件状态流程正确性分析与检测。

给出了EEP_ETCPN模型中应急事件状态进程网的形式化定义及其变迁规则,参照工作流模型合理性给出了状态进程网的正确性定义并利用转移矩阵的方法进行正确性分析与检测,着重对状态进程网的死锁进行分析检测且给出死锁消除策略。

(3)EEP_ETCPN模型应急任务协作的分析与检测。

首先分析了应急任务协作类型,给出了单组织内基本的应急任务协作模式和跨组织的组合应急任务协作模式,分析了几种错误的应急任务协作类型,给出了应急任务协作的分析与检测算法。

(4)EEP_ETCPN模型资源协调的分析与检测。

分析了应急过程中的资源冲突和资源协调,定义了资源冲突和资源协调,给出了EEP_ETCPN模型的资源协调检测算法,分析了EEP_ETCPN模型的应急任务时间特征并给出了基于应急任务时间特征的资源协调检测算法,基于关键任务路径和最小应急过程处理时间策略给出了EEP_ETCPN模型的资源协调求解算法。

基于间断-均衡理论视角的中国应急管理政策变迁研究基于间断-均衡理论视角的中国应急管理政策变迁研究摘要:本文基于间断-均衡理论视角,探讨了中国应急管理政策的变迁过程。

通过分析政策制定的间断性和均衡性的相互作用,研究发现,中国应急管理政策变迁在不同时期呈现出有机、逐步演进的趋势。

本研究旨在深入了解政策变迁的根本原因和影响因素,为今后的应急管理政策制定提供借鉴和参考。

关键词:间断-均衡理论,应急管理,政策变迁,中国一、引言应急管理是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。

随着经济快速发展、城市化进程加快以及全球环境变化的不断加剧,中国面临着日益复杂多样的灾害和突发事件挑战。

为了应对这些挑战,中国政府始终高度重视应急管理工作,并多次出台相关政策。

然而,这些政策的制定与实施并非一蹴而就,而是经历了一系列的变迁过程。

二、间断-均衡理论的理论框架间断-均衡理论强调政策制定和变迁的两个核心概念:间断性和均衡性。

间断性指的是政策制定过程中的断裂和变化,这种断裂和变化可能由外部环境的改变、社会需求的变化或者政治因素的作用引起。

均衡性则强调政策制定过程中各种利益、力量之间的平衡和博弈。

间断性和均衡性相互作用,共同塑造了政策的变迁过程。

三、中国应急管理政策的变迁历程1. 第一阶段(20世纪50年代至70年代末)此阶段是中国应急管理政策的起步阶段,主要关注灾害抢险救灾工作。

由于当时国家资源有限,应急管理政策相对较薄弱,主要采取单一的指挥体制。

2. 第二阶段(80年代至90年代末)此阶段是中国应急管理政策的发展阶段,关注的焦点由单一救灾转向了综合性灾害管理,强调防灾、减灾和救灾相结合。

中国政府成立了国家减灾委员会,并出台了相关政策措施。

3. 第三阶段(21世纪初至今)此阶段是中国应急管理政策的转型阶段,强调应急管理的科学化、规范化和体系化。

中国政府成立了国家应急管理部,制定并实施了一系列应急管理法律法规和政策文件。

四、政策变迁的影响因素1. 外部环境的变化:随着全球化、城市化以及气候变化等外部环境的影响,中国面临的灾害和突发事件种类和频率不断增加,这对应急管理政策变迁产生了重要影响。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 基于业务连续性管理的应急管理体系建设研究 作者:姜琪 李亚龙 张洁 马犇 来源:《电脑知识与技术》2019年第23期 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

摘要:该文阐述了信息系统应急管理体系建设的必要性,并且详细分析了业务连续性管理与应急管理的关系以及应急管理体系的动态过程,在风险管理和业务连续性管理的基础上,结合国内外最佳实践标准,设计一套基于业务连续性管理的应急管理体系框架。该管理体系框架从事前(建立应急预案体系、日常技术保障、应急演练),事中(预案选择、应急响应、预案评估)、事后(现场恢复、总结改进)以及贯穿整个应急管理过程的培训出发,构建完整的网络安全事件应急管理体系,围绕安全事件的全过程管理,达到可接受的网络安全水平,从根本上保证信息系统运行的持续性。

关键词:业务连续性管理;应急管理;应急演练;应急预案 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 中图分类号:TP311; ; ; 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2019)23-0042-04 开放科学(资源服务)标识码(OSID): Research on the Construction of Emergency Management System Based on Business Continuity Management

JIANG Qi, LI Ya-long, ZHANG Jie, MA Ben (Information Center of Anhui Seismological Bureau, Hefei 230031, China) Abstract: This paper expounds the necessity of building an emergency management system for information systems, and analyses in detail the relationship between business continuity management and emergency management, as well as the dynamic process of emergency management system. On the basis of risk management and business continuity management, and combining the best practice standards at home and abroad, a framework of emergency management system based on business continuity management is designed. The framework of the management system is to build a complete emergency management system of network security incidents from the aspects of pre-establishment (emergency plan system, daily technical assurance, emergency exercise), in-process (plan selection, emergency response, plan evaluation), post-event (site restoration, summary and improvement) and training throughout the whole emergency management process, and to achieve the goal around the whole process management of security incidents. The acceptable level of network security fundamentally guarantees the continuity of information system operation.

《我国重大气象灾害应急管理体系的研究》篇一一、引言随着全球气候变化的影响,我国面临着越来越频繁和严重的气象灾害。

这些灾害不仅对人民的生命财产安全构成严重威胁,也对社会经济发展带来重大影响。

因此,建立和完善我国重大气象灾害应急管理体系,提高灾害应对能力和水平,已经成为当前迫切需要解决的问题。

本文旨在研究我国重大气象灾害应急管理体系的现状、问题及优化策略,以期为提高我国灾害应对能力提供参考。

二、我国重大气象灾害应急管理体系的现状目前,我国已经建立了一套相对完善的重大气象灾害应急管理体系。

该体系包括国家、省、市、县四级应急管理机构,以及相应的预警、响应、救援和恢复机制。

在预警方面,我国建立了较为完善的气象观测网络和预报预警系统,能够及时发布各类气象灾害预警信息。

在响应和救援方面,各级政府和相关部门建立了应急预案,明确了应对各类气象灾害的职责和措施,同时配备了专业的救援队伍和设备。

在恢复方面,我国政府高度重视灾后恢复重建工作,通过政策扶持、资金投入等措施,帮助受灾地区尽快恢复生产生活秩序。

三、我国重大气象灾害应急管理体系存在的问题尽管我国已经建立了较为完善的重大气象灾害应急管理体系,但在实践中仍存在一些问题。

首先,预警信息发布不够精准和及时。

由于气象观测和预报技术的限制,部分地区在发布预警信息时存在误差和延误现象。

其次,应急响应和救援能力有待提高。

部分地区在应对重大气象灾害时,存在响应速度慢、救援力量不足等问题。

此外,应急管理机构之间的协调配合不够紧密,导致资源浪费和效率低下。

最后,灾后恢复重建工作仍需加强。

部分受灾地区在恢复生产生活秩序方面存在困难,需要政府和社会各界的持续关注和支持。

四、优化我国重大气象灾害应急管理体系的策略针对上述问题,提出以下优化我国重大气象灾害应急管理体系的策略:首先,提升预警信息发布的精准性和及时性。

应加强气象观测网络和预报预警系统的建设,引进先进的气象技术,提高预警信息的准确性和时效性。

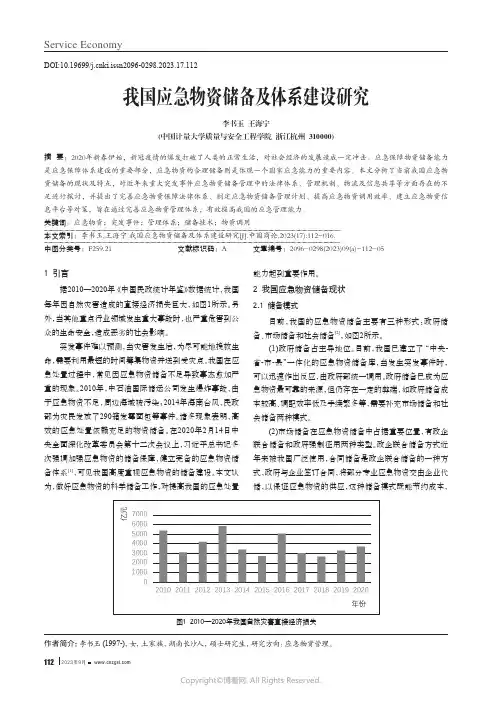

1 引言据2010—2020年《中国民政统计年鉴》数据统计,我国每年因自然灾害造成的直接经济损失巨大,如图1所示。

另外,当其他重点行业领域发生重大事故时,也严重危害到公众的生命安全,造成恶劣的社会影响。

突发事件难以预测,当灾害发生后,为尽可能地挽救生命,需要利用最短的时间筹集物资并送到受灾点。

我国在应急处置过程中,常见因应急物资储备不足导致事态愈加严重的现象。

2010年,中石油国际储运公司发生爆炸事故,由于应急物资不足,周边海域被污染;2014年海南台风,民政部为灾民发放了290箱发霉面包等事件。

诸多现象表明,高效的应急处置依赖充足的物资储备。

在2020年2月14日中央全面深化改革委员会第十二次会议上,习近平总书记多次强调加强应急物资的储备保障,健立完备的应急物资储备体系[1],可见我国高度重视应急物资的储备建设。

本文认为,做好应急物资的科学储备工作,对提高我国的应急处置能力起到重要作用。

2 我国应急物资储备现状2.1 储备模式目前,我国的应急物资储备主要有三种形式:政府储备、市场储备和社会储备[2],如图2所示。

(1)政府储备占主导地位。

目前,我国已建立了“中央-省-市-县”一体化的应急物资储备库,当发生突发事件时,可以迅速作出反应,由政府部统一调用。

政府储备已成为应急物资最可靠的来源,但仍存在一定的弊端,如政府储备成本较高、调配效率低及手续繁多等,需要补充市场储备和社会储备两种模式。

(2)市场储备在应急物资储备中占据重要位置,有政企联合储备和政府强制征用两种类型。

政企联合储备方式近年来被我国广泛使用,合同储备是政企联合储备的一种方式,政府与企业签订合同,将部分专业应急物资交由企业代储,以保证应急物资的供应,这种储备模式既能节约成本,DOI:10.19699/ki.issn2096-0298.2023.17.112我国应急物资储备及体系建设研究李书玉 王海宁(中国计量大学质量与安全工程学院 浙江杭州 310000)摘 要:2020年新春伊始,新冠疫情的爆发打破了人类的正常生活,对社会经济的发展造成一定冲击。

23王向斐,深圳市城市公共安全技术研究院有限公司工程师。

长期从事应急管理研究工作,先后负责深圳市综合性应急物资储备体系建设、深圳市应急处置和指挥作战体系研究与应用(理论课题部分)、深圳市南山区应急物资储备体系建设规划等课题研究。

引言“十四五”时期是我国推进应急管理体系和能力现代化的关键时期,作为应急管理体系和能力现代化建设的重要组成部分,应急物资保障工作面临新形势、新任务与新挑战。

党中央、国务院多次明确提出,要健全统一的应急物资保障体系,加快健全统一的战略和应急物资储备体系。

目前,国家及各地陆续出台应急物资保障政策文件,为指导省、市应急物资保障体系建设提供了方向和指引,但在指导县级应急物资保障体系建设方面,相关政策文件、研究成果相对欠缺。

本文基于对深圳市某区应急物资保障体系建设研究,分析阐述县级应急物资保障体系主要面临的问题,提出体系建设基本框架和要素内容,以期为县级应急物资保障体系建设提供有益借鉴。

面临的形势及存在的问题随着社会快速发展,城市灾害事故发生的隐蔽性、复杂性、耦合性进一步增加,应急物资保障面临巨大考验。

该区在物资保障体系建设方面主要存在以下问题。

一是统筹规划不足。

物资储备职能分散,统筹力度不够;跨部门信息沟通和资源共享不足,联动工作机制不健全;配套管理制度体系不全面,指导性不强。

二是供应保障体系不完善。

潜在物资供应商底数不清,周边城市、毗邻城区的物资储备情况不掌握;物资供应保障渠道单一,主要依托政府实物储备、协议储备;物资采购流程有待进一步简化。

三是储备基础薄弱。

受土地资源限制,基础基于“供—储—用”的应急物资保障体系建设研究——以深圳市某区为例王向斐 焦圆圆 张波 习树峰CITY AND DISASTER REDUCTION设施用地较难满足现有需求,仓库布局不合理;辖区仓储库容普遍偏小,部分仓库条件老旧,先进适用装备器材配备不足。

四是调配能力有待加强。

跨部门、跨领域应急物资调拨机制不健全,与交通、公安交警等部门应急联动缺乏规范化运作,大规模物资接收分发动员能力不足。

**大学继续教育学院毕业设计(论文)开题报告设计(论文)题目:企业应急管理体系分析与研究姓名:王军学号:专业:安全工程电话:学习中心:住址:Email: 开题日期: 2014 年 1 月 16 日指导教师:一、课题主要研究内容;本文在国内外突发事故频发和查阅大量文献的基础上,以A公司为对象,首先对公司安全事故的现状进行描述,探讨问题的成因,在此基础上运用系统工程中的三维结构模型,以分类分级管理、持续改进、双重状态和动态化管理为构建原则建立企业应急管理体系,其中包括组织指挥体系、应急预案体系、资源保障体系和决策辅助体系四个子体系,最后对企业实施应急管理体系提出相应的保障措施。

二、课题的研究意义、国内外现状;1、研究意义;制造业作为中国的支柱行业,近年来频遭安全生产事故,如不能快速有效的进行控制管理,将对公司的人力、物力和财力造成巨大的损失,因此本文运用三维结构模型对A公司进行生产安全事故应急管理策略研究具有重要的理论意义和实践意义,具体体现以下几个方面:第一,建立A公司生产安全事故应急管理策略研究中心,有助于建立应急管理体系。

通过引入系统工程霍尔三维结构模型提出应急管理三维结构模型,包括时间维、功能维和知识维,提出基于功能维的应急管理体系。

第二,开展A公司生产安全应急管理策略研究,有助于提升企业应急管理水平。

通过研究可知A公司在应急管理当中存在的不足,促使公司有针对性的进行改进,加强公司应急管理水平和公司应急管理工作,使公司应急管理更为科学、规范、合理,避免出现生产安全事故后管理盲目和场面混乱的情况。

第三,科学的管理理念和完善的应急管理体系,有助于企业防范和处置安全事故的发生。

通过对A公司生产安全事故应急管理的策略研究,将科学规范的管理理念根植于公司管理的每一个环节,并能为相关企业和公司提供可学习借鉴的应急管理经验。

2、国内外应急管理研究现状;近年来,突发事件的频发给国家和企业带来了巨大的损失,引起了全球各国的重视和国内外学者的深入研究,旨在通过对应急管理领域的研究,找到一种合理的模式以降低突发事件带来的损失。