池塘工程化养殖系统研究综述

- 格式:pdf

- 大小:436.64 KB

- 文档页数:6

池塘养殖生态工程方案设计一、引言随着人口的增加和社会发展,对水产品的需求量不断增加,同时也带来了对水产养殖业的新挑战。

传统的养殖模式已经不能满足人们的需求,但新型的生态工程方案设计可以有效改善水产养殖的环境,提高养殖的效率和品质。

本文将针对池塘养殖生态工程方案设计进行阐述。

二、池塘养殖生态工程概述传统的池塘养殖多采用大面积的单一种类养殖,水体循环不畅,水质易受污染,养殖效益不高。

而现代的池塘养殖生态工程则是通过在养殖池塘中引入多样化的植物和动物,构建一个复合的生态系统,从而改善水体环境,提高水产养殖效益。

池塘养殖生态工程主要是利用生物多样性、生态环境和生态系统工程技术为手段,通过在池塘中建立一整套生态系统,来调节和改善水域生态环境,提高水产养殖的质量和产量。

三、池塘养殖生态工程方案设计1. 水域环境调控对于传统的单一种类鱼类养殖池塘,水体中的氮磷等营养物质积聚较多,容易造成水体富营养化。

因此,在池塘养殖生态工程设计中,可以利用植物来吸收水体中的营养物质,例如选用芦苇、藕、箭茅等植物,利用它们的根系吸收水体中的氮磷等有机物,从而起到净化水体的作用。

同时,可以利用多样性的植物来构建水生植物群落,提高池塘水质的稳定性,增加水中氧气含量,改善鱼类的生存环境。

2. 排水系统优化传统的池塘养殖大多采用人工通排的方式,这种方式会导致排水不畅,污水难以处理。

因此,池塘养殖生态工程方案设计中,应该优化排水系统,采用自然循环的思路,通过地形设计和水生植物布置来构建自然排水系统,达到水质净化的效果。

3. 养殖池塘生态系统建设在池塘养殖生态工程方案设计中,应该充分考虑到养殖环境的多样性,通过种植不同类型的水生植物、鱼类和藻类等物种,形成一个完整的养殖生态系统。

同时,合理设计养殖池塘的深度、形状和大小,增加池塘底部的生物多样性,提高水域生态系统的稳定性和弹性。

4. 养殖密度调控传统的鱼类养殖中,通常采用高密度养殖来提高产能,但这样容易导致水质污染和鱼类争食。

关于池塘蓄水养殖系统设计的论文关于池塘蓄水养殖系统设计的论文1材料与方法1.1试验设计1.1.1传统缢蛏池塘蓄水养殖模式传统养殖模式由进水渠、养蛏池和排水渠组成。

由于直接在养蛏池内施用肥料进行培养缢蛏的生物饵料或直接向养蛏池补充豆浆等人工饵料,因而不设专用池塘用于其饵料培养。

受到人工施肥等因素限制,需留用较大比例的中央沟、蛏畦间沟,蛏埕面积实际占到养蛏池面积的1/4。

1.1.2独立供饵式缢蛏蓄水养殖系统设计系统由进水渠、生物饵料培养池、养蛏池和排水渠组成,主要可分为生物饵料培养和缢蛏养殖两个功能区。

由于不受人工施肥的限制,中央沟和蛏畦间沟的宽度较传统养蛏池小,所建蛏埕的面积达到养蛏池面积的1/3。

生物饵料培养池设计水位高于养蛏池。

养蛏池与生物饵料培养池按面积1∶2和按数量1∶2配比。

生物饵料培养池引入经过筛绢过滤的海水,经过施肥培养浮游生物饵料,当生物饵料达到较大培养浓度和位于指数生长期时,不安装滤网,直接交替向养蛏池不间断供应饵料,经缢蛏摄食后外排。

设计播种密度为传统播种密度除以该系统中养蛏池面积占养殖总面积的比例。

1.2养殖试验1.2.1池塘整修2013年,选择位于福建省福安市溪尾围垦区的1口平均池深1.0m、面积6.0ha的'海水池塘(#1池塘),通过分割改造成3口面积各为2.0ha的池塘开展试验。

其中2口作为缢蛏生物饵培养池,1口作为养蛏池。

池塘底质为泥质,进水以纳潮为主,每月进水时间大于20d;水源附近无生活和工业污染,水温8~32℃,盐度12.6~20.3,pH7.6~8.5,溶氧5mg/L以上。

养蛏池通过整埕、耙埕、平畦等工序建好蛏埕。

养蛏池畦宽4~5m、长10~20m,畦高于原滩面0.7m左右,各畦间沟宽4~6m、深0.6m。

蛏埕面积占养蛏池面积的35%。

纳水淹没蛏埕10cm,再用30g/m2的生石灰全池泼洒消毒,消毒7d。

1.2.2生物饵料培养蛏苗播种前5~7d,生物饵料培养池用80目筛绢滤网进水60~80cm培养生物饵料。

池塘工程化循环水养殖模式助推山区渔业转型升级作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2019年第11期池塘工程化循环水养殖模式具有节水、节地、生态环保、生产可控性强等优点,是一种基于生态学原理的生态循环水养殖技术,能有效降低养殖水体的污染。

目前,全国已有10余个省(市)示范应用流水养殖槽2000多条,推广面积3万余亩,有力助推渔业转型升级,是现代渔业主要发展方向之一,但在推广应用中暴露出一些问题。

本文就山区池塘工程化循环水养殖模式现状及存在的问题进行阐述,并提出相关的建议与思考。

一、背景遵义市位于贵州省北部,以大娄山山脉为分水岭,把全市河流分为乌江、赤水河和綦江三大水系,均属长江流域。

全市10km以上的河流共463条,有水流的河总长9148.5km,地下径流量为42.25亿m3,大水面25万余亩,山塘水库9.33万亩,池塘养鱼1万余亩。

主要养殖方式有网箱养殖、稻田养殖、流水养殖、池塘养殖、山塘水库养殖等。

2017年以来,为认真贯彻落实习总书记关于“共抓大保护不搞大开发”的重要指示精神,牢牢坚守“发展与生态”两条底线,保护和修复水域生态环境,我市全面拆除网箱养殖1690.5亩,彻底消除了网箱养殖对水体造成的污染。

网箱养殖拆除后,全市水产品总量减少4万余吨,水产品人均占有量仅为6.5kg,这远远低于全国平均标准49.91kg。

为保障水产品市场供给,创新养殖方式,提升养殖效能,加快推进渔业转型升级早已迫在眉睫。

在环保相关政策法规的新要求下,传统水产养殖暴露了养殖尾水直排直放、过度追求高密度、种业发展质量不高、饲料转型升级慢、疫病防控压力大等问题。

池塘工程化循环水养殖模式是建立在已有的池塘基础上,通过对传统池塘进行工程化改造,将池塘分为小水体推水养殖区和大水体生态净化区两大区域,其整个养殖系统由池塘、流水槽、增氧推水系统、粪污处理系统等部分组成,通过在水槽安装推水设备,使原来静态池塘形成动态流水,在小水体推水养殖区末端,加装底部吸尘式废弃物收集装置,将粪便、残饵吸出至池塘外污物沉淀池中,处理后再利用,从而让养殖污水得到有效治理。

一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式随着工业、城市化的快速发展,水是人们日常生活以及工业生产不可或缺的重要资源,但同时也受到了日益严峻的污染和资源紧缺的压力。

在此背景下,一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式应运而生。

该模式的基本原理是:通过改变传统水养殖的方式,采用工程化的方式,使得养殖环境可控,达到零污染的目的,进而减少水的使用。

在这种模式下,水从进入池塘开始即不会再被更换,通过对水的处理和循环利用,实现“零换水”的目的。

这不仅可以节约水资源,降低养殖成本,还可以提高养殖效益,满足人们对环保、生态、健康等方面的需求。

该模式应用广泛,养殖种类也多种多样,包括淡水鱼、虾、蟹、龟等各类水生动物,下面我们以淡水鱼养殖业为例,介绍一下该模式的基本流程:一、水质处理水质是保证养殖质量的关键,前提是水的质量要足够好。

首先,将进池水处理,去除大部分污染物,使水的颜色、透明度达到要求。

采用细菌处理、微生物处理和光合作用等方式,减少或清除水中的氨氮、硝氮等浓度过高的化学成分和养分,防止水质过度富营养化。

定期的水质检测可以及时发现水质异常并及时采取措施。

二、水的循环利用对池塘周围的设计采取“零排放”,保证养殖环境的纯净。

在养殖池中采用池底、水面等两种循环方式,使水流动起来,增加水中的溶氧量,避免出现沉淀、浮渣等现象,保证养殖环境的稳定。

养殖池建议采用圆形,以利于水的循环流动。

三、增加养殖密度较动物的自由生长,这种养殖模式在控制水质和环境的基础上,可以适当增加养殖密度,提高养殖效益。

但是不能过度增加养殖密度,以免出现疫病传播等问题,养殖密度还要根据行业标准和市场需求确定。

四、科学合理的饵料配合养殖过程中对饲料的选择和使用也是很重要的,饵料质量的好坏直接影响养殖效益。

在养殖模式中,应根据养殖动物的生长周期和需要,科学合理地配合饵料,同时控制好投饵量,避免过度投饵造成浪费和污染。

该模式养殖的各种水生动物都可以在适宜的环境下健康生长和繁殖,提高产品的品质和供应量,为市场和人们提供更多的选择。

国内外工厂化循环水养殖研究进展工厂化循环水养殖是近年来备受的一种新型养殖模式,其在缓解水资源短缺、提高养殖效益等方面具有显著优势。

本文旨在综述国内外工厂化循环水养殖的研究进展,探讨其技术、管理、环境等方面的优缺点,以期为未来研究提供参考。

自21世纪以来,随着全球水资源日益紧张和人们对水产品的需求不断增长,工厂化循环水养殖在世界范围内得到了快速发展。

国外发达国家在这方面起步较早,技术和管理水平相对较高,而国内则在一些发达城市和地区逐步推广和应用。

在技术方面,国内外工厂化循环水养殖的研究主要集中在养殖系统设计、设备研发、水处理技术等方面。

例如,挪威科学家发明了一种新型养殖系统——海洋牧场,该系统采用封闭式循环水养殖技术,通过生物过滤、物理过滤、化学处理等多种方式净化水质。

一些国内研究机构和企业在养殖设备、水处理技术等方面也取得了重要进展,如中科院水生生物研究所开发的“鱼菜共生”系统,实现了养殖废水的循环利用。

在管理方面,工厂化循环水养殖要求严格的环境控制和饲料管理。

国外一些大型养殖企业已经实现了自动化、智能化管理,能够实时监控养殖环境和水质状况,确保养殖过程的顺利进行。

而国内在这方面的研究相对较少,仍以经验管理为主,缺乏标准化、规范化管理。

在环境方面,工厂化循环水养殖具有减少污染、节约水资源的优势。

与传统的养殖模式相比,工厂化循环水养殖可以减少养殖废水对环境的污染,提高水资源的利用效率。

然而,在实际应用中,仍需要进一步解决如何降低水处理成本、提高废水处理效率等问题。

工厂化循环水养殖在技术、管理、环境等方面具有明显优势,但仍存在一些不足之处。

与国外相比,国内研究在某些方面还存在一定差距,需要加强研发和推广力度。

未来,随着科学技术的不断进步和管理水平的提高,工厂化循环水养殖有望成为一种更为环保、高效的养殖模式。

展望未来,工厂化循环水养殖的研究和应用将进一步拓展到全球范围内。

各国研究人员将继续探索更为先进的技术和管理方法,以降低养殖成本、提高养殖效益。

大口黑鲈池塘工程化循环水养殖系统中溶解氧浓度变动规律及浮游动植物的响应特征一、引言随着养殖业的发展,工程化养殖系统在大口黑鲈养殖领域得到了广泛的应用。

在工程化养殖系统中,水体的溶解氧浓度是关键的生态参数之一,对养殖水体的质量与养殖效益起着重要的作用。

研究溶解氧浓度变动规律及其对浮游动植物的影响具有重要的意义。

1. 溶解氧的来源在大口黑鲈池塘工程化循环水养殖系统中,溶解氧主要来源包括大气对水体的气体交换、水中植物的光合作用以及水中的水生动物呼吸作用。

大气对水体的气体交换是主要的溶解氧补充途径。

溶解氧在养殖过程中会被大口黑鲈和其他水生生物呼吸作用所消耗,同时也会受到有机废物的分解等生化过程的影响,由此导致水体中溶解氧浓度的降低。

3. 溶解氧的变动规律在大口黑鲈池塘工程化循环水养殖系统中,溶解氧浓度存在着昼夜变化和周期性变化。

白天,水中植物进行光合作用,吸收二氧化碳,并释放氧气,从而将水中的溶解氧浓度提高;而夜晚水中植物停止光合作用,同时养殖池中的生物呼吸作用仍在进行,导致水中溶解氧浓度下降。

4. 影响因素大口黑鲈池塘工程化循环水养殖系统中,溶解氧浓度的变动受到多种因素的影响,包括光照强度、水温、养殖密度、饵料投放量等。

充分考虑这些因素对溶解氧浓度变动的影响,有助于合理控制养殖环境,提高养殖效益。

三、浮游动植物的响应特征1. 浮游动植物的种类大口黑鲈池塘工程化循环水养殖系统中,常见的浮游动植物包括浮游藻类和浮游动物。

浮游藻类包括硅藻、绿藻、蓝藻等,浮游动物则包括轮虫、鞭毛虫、细菌等。

浮游动植物在养殖水体中具有重要的生态作用,它们能够利用水体中的养分进行光合作用或摄食作用,从而影响水体中的营养盐浓度、氧气浓度等参数,进而影响养殖环境的稳定性。

3. 溶解氧浓度对浮游动植物的影响充足的溶解氧能够促进浮游植物进行光合作用,从而增加水中溶解氧浓度,改善养殖水质;而溶解氧不足时,浮游植物光合作用受到抑制,使得水中溶解氧浓度降低,造成养殖水质恶化。

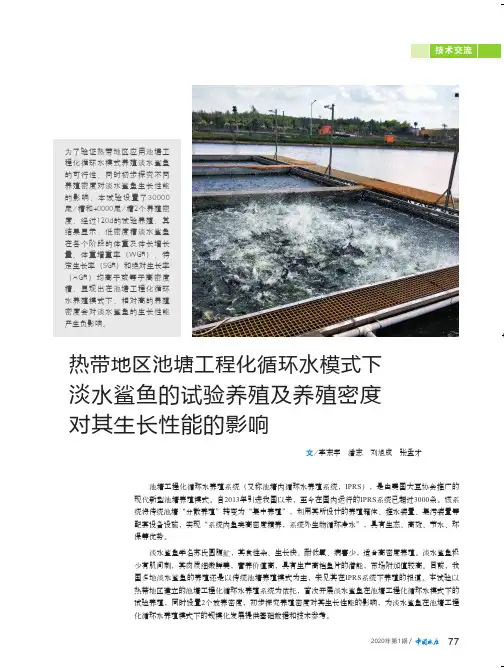

37第9月 上半月刊文/ 李鲁晶池塘工程化循环水养殖技术模式池塘工程化循环水养殖技术模式是一种新型的水产养殖模式,其原理是在室外池塘设置一定数量长方形养殖水槽,面积占池塘的1.5%~2%,将养殖品种集中“圈养”。

水槽前端安装增氧推水装置,水槽末端安装集污设施。

加装在线监测设备。

配套多项先进技术,形成一套完整的、科技含量高的池塘循环水生态健康养殖系统。

增产增效情况养殖区(水槽内)大宗养殖品种产量100公斤/立方米以上、名优特色品种产量50公斤/立方米以上;净化区(水槽外)经济效益占总效益的20%左右。

整体设置循环水养殖系统池塘的效益较常规养殖模式可增收5000元/亩以上。

技术要点1.池塘的选择选择面积20~30亩的池塘作为一个标准池,塘口东西向,长方形、长宽比接近2:1,平均水深2.5米左右,水源稳定、水质好,符合渔业水质标准,有独立的进、排水渠道,交通相对便利,池塘周边无工业污染源等。

2.养殖设施建设(1)拦水坝的建设。

以养殖槽推水区为前端,在池塘纵向建设一条挡水墙,在养殖槽出水区取土构筑土坝,养殖槽出水区一侧池塘水深保持3.5米左右,便于养殖槽出水进行厌氧脱氮。

在挡水墙远离养殖槽一端留有宽15米左右过水口,另一端和养殖槽墙壁闭合。

养殖槽前端最外边的池壁延伸至池塘岸边,高度在水位线以下50厘米,确保推水进槽的水为表层富氧水。

(2)养殖槽(流水池)与外塘的建设。

布局养殖槽总面积约占大塘面积的1.5%~2%,以1.5%为最佳。

养殖槽规格为:长22米×宽5米×高2米。

养殖槽建设材料可因地制宜选择,通常采用钢筋混凝土结构,也可选择钢架帆布结构,有条件的可选择玻璃钢结构。

确保墙体坚固,墙体及底面需光滑平整。

编辑:王勇***********************建设养殖槽需通过有资质建筑设计院设计后方可施工。

在养殖槽的前端安装气提式增氧推水设备,推水区长度一般在2米左右,下游建鱼类排泄物沉淀收集池并安装吸污设备。

池塘工业化养殖系统净化区稻虾生态综合种养试验作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2019年第4期池塘工业化生态养殖系统是近年来发展起来的一种新型养殖系统,该系统具有综合运用新型养殖设施与工业化技术、集约化利用养殖空间、科学构建生态位、水资源循环使用和营养物质多级利用、生产管理方便、池塘综合生产能力强等优点。

美中不足的是,在现有工艺条件下,该系统仅有30%左右的养殖废弃物(残饵、粪便及其发酵分解物)被有效吸除,约有70%左右的养殖废弃物会逸散至养殖水槽外围的净化区内,经过水体循环,会导致整个养殖系统发生水体富营养化、藻类丰富,水色变深,水质恶化、溶解氧匮乏等不良现象,继而严重影响养殖品种的正常生长、水产品质量与产量。

针对池塘工业化养殖系统吸污效果差的技术问题,在暂时无法通过改进工艺水平来提高养殖区集排污效果的情况下,在净化区内开展稻虾综合种养,科学地构建生态位,充分利净化区的空间,开展水稻种植和水产养殖,提高净化区的生态效益和生产效能,在池塘工业化生态养殖系统的推广应用方面是一个可行的思路。

作者在实施“池塘工业化生态养殖关键技术研究”项目时,于2017年开展了池塘工业化系统净化区水稻与青虾生态综合种养试验,取得了较好的试验结果。

现将试验情况简要介绍如下。

1试验条件1.1池塘条件与田间工程建设试验池塘位于江苏省渔业技术推广中心扬中示范基地,面积28亩,建设工业化养殖水槽3条,总面积360m2,实际养殖面积300m2,单条水槽面积100m2,养殖水槽深2.0m,养殖区之外为生态净化区;3条水槽分别养殖草鱼、黄颡鱼、鲈鱼,净化区约占池塘工业化养殖系统总面积的95%;池深1.5m,底质为壤土,平坦不渗漏,进排水口用双层60目尼龙网捆扎结实;沿养殖水槽集排污区外侧,开挖与养殖水槽等宽的作为养殖青虾的环形沟,向池下挖0.8m深,挖出的塘泥置于环形沟和养殖区的衔接处垫高、夯实作为栽种水稻的田面,使得田面面积占池塘工业化养殖系统总面积的40%;平整后的田面与养殖水槽1.2m深等高。

一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式养殖业是我国的传统产业之一,在保障食品安全、提高农民收入等方面发挥着重要作用。

然而,传统的养殖模式往往存在水质污染、养殖效率低下等问题,影响着行业的可持续发展。

为解决这一问题,一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式应运而生。

一、定义“零换水”池塘工程化循环水养殖模式是指在养殖过程中,通过生物滤池等设施将池塘中的底泥、残料等有机物分解为无害物质,再通过生态植物等方式进一步净化水质,最终实现循环利用水资源、降低水质污染和养殖成本的一种养殖模式。

二、特点1. 循环利用水资源,减少用水量和水质污染在常规的养殖模式中,许多农户往往需大量用水,而在使用过后,水质污染严重,无法有效地再利用,造成了水资源的浪费。

而在“零换水”池塘工程化循环水养殖模式中,系统会自动将水循环利用,降低用水量,减少水污染的程度。

2. 提高养殖效率,降低成本通过该养殖模式,池塘中的水经过处理后,水质更清洁、更稳定,可以提高养殖密度和生长速度,提高养殖效率。

同时,通过减少用水量,养殖成本也得到大大降低。

3. 增加生态环境的稳定性该养殖模式中,通过设置生态植物和生物滤池等设施,实现对池塘中的废水的净化,不仅可以减少水质污染的数量,还可以增加生态环境稳定性,对保护生态环境起到重要的作用。

三、实现步骤1. 设计和建造池塘在建造池塘时,需要考虑池塘中养殖生物的数量和密度,以及池塘的大小和深度等因素。

同时,需要设置进出水口和生物滤池等设施。

2. 安装生物滤池生物滤池是最重要的设施之一,起到了去除有机物、杀菌和氧化等作用。

3. 建立生态植物生态植物的作用是吸收有机物和氮磷元素,以净化池塘中的废水。

4. 运行养殖系统设置完毕后,需要运行系统,检查各项设施是否正常运行,并调整水质,使其符合养殖生物的要求。

四、结论“零换水”池塘工程化循环水养殖模式在保障食品安全、提高农民收入和保障生态环境等方面有着重要的作用,但在实施过程中需要考虑多方面的因素,包括养殖生物的品种、数量和密度、设施的设置和管理等,以确保养殖效益和生态环境的稳定性。

国内外渔业装备与工程技术研究进展综述发布时间:2010-12-81循环水养殖工程技术1.1 国外主要研究进展当前主要进展有:(1)循环水养殖系统自动化和智能化控制技术趋于成熟,循环水养殖种类不断拓展。

如UNI再循环系统,可对所有重要水质参数进行控制和调节,系统中采用“鱼语(Fish-talk)可追朔性记录”将鱼类从孵卵到捕获生产过程记录下来,该系统使水产品安全性向前迈进了一步;此外,美国鱼—菜共生系统,虾—藻(微藻)混养系统,欧洲大菱鲆、真鲷循环水养殖和育苗,澳大利亚封闭式水彩虹鲍养殖等已得到大面积推广应用,技术趋于成熟。

(2)对循环水养殖系统关键理论和技术有了定量指标,取得了常用生物和物理过滤器技术指标和经验设计参数。

国外在此领域进行了长期、持续和深入研究,取得了系统性成果。

如生物滤器填料单位面积、单位时间氨氮转化量,每单位体积填料可以承受系统喂食量,以及处理水中不同总氨氮条件下氨氮转化量等,对物理过滤局限性也有了定量指标,比如不同过滤系统所能去除悬浮物颗粒大小确定,生物滤器设计方法等。

(3)对技术难点有了更明确认识。

公认技术难点包括生物过滤器稳定性和可靠性,物理过滤器去除微细悬浮颗粒能力,全封闭系统所需要生物反硝化技术等[1]。

1.2 国内最新研究进展概要科研成果方面:构建了对虾工厂化循环水养殖系统。

它由两个单阶段和两个三阶段两种跑道式室内阳光棚循环水养殖系统组成,运用颗粒旋分过滤、移动床生物处理和低能耗纯氧增氧等技术,在养殖水体中形成优势微藻群落,对虾养殖成功率达到100%。

在淡水工厂化养殖关键设备集成与高效养殖技术开发方面,创立了基于物质平衡工厂化循环水养殖系统设计理论,研制出悬浮颗粒物高效去除工艺及关键设备,由此降低了水处理系统净化负荷和运行能耗;研制出三种高效稳定生物过滤器(浮粒式生物过滤器、一体式物化/生化装置和生物絮凝式净化装置),实现了养殖水离子平衡;研制出高效节能纯氧溶氧装置,创制出新型低能耗纯氧溶氧装置。

一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式随着科技的不断发展和人们对食品安全的高度关注,养殖业的发展也逐渐引起了人们的关注。

传统的池塘养殖方式存在着水质污染和资源浪费的问题,为了解决这些问题,一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式被提出并逐渐得到了广泛应用。

这种养殖模式以其节约水资源、提高养殖效率和减少环境污染的优势备受青睐。

一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式是指利用工程化设施和科学的循环水系统,通过对水质的调控和循环利用,实现对养殖水体的净化和循环利用,从而减少水的消耗。

这种养殖模式不仅能够提高养殖效率,减少资源浪费,还能够减少水质的污染,减少对环境的影响,实现可持续发展的目标。

一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式的关键技术包括池塘的工程设计、循环水系统的建设和水质的监测调控。

首先是池塘的工程设计,这包括池塘的大小、形状、深度和排水系统等方面的设计。

合理的池塘设计可以有效地减少水的消耗和提高水质的循环利用效率。

其次是循环水系统的建设,这包括水泵、过滤器、曝气设备、鱼缸等设施的建设和安装。

通过循环水系统的建设,可以实现对养殖水体的循环利用,减少水的消耗。

最后是水质的监测调控,通过对水质的监测和调控,可以保证养殖水体的质量达到要求,从而保障养殖的效益。

采用一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式,可以获得一系列的显著优势。

首先是节约水资源,传统的池塘养殖方式需要不断地更换水源,导致大量的水资源的浪费。

而采用循环水系统,可以实现对养殖水体的循环利用,大大减少了水的消耗。

其次是提高养殖效率,养殖过程中水质的净化和循环利用可以提高养殖环境的稳定性和养殖效率,从而提高了养殖的产量和质量。

再次是减少环境污染,循环水系统可以有效地减少污水的排放,减少对环境的影响,保护水资源和生态环境。

综合这些优势,一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式成为了现代养殖业的发展趋势。

一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式在实际应用中也存在一些问题和挑战。

一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式传统的养殖场之中,使用的水源都是自然河水或者自来水。

这些水源虽然在充分满足养殖的需要,但是却会存在许多问题。

首先,传统的养殖方法需要定期更换水源,这不仅浪费了水资源,还会带来一定的环境污染。

其次,自然河水或者自来水水质不稳定,对于养殖生物的健康成长有一定的影响。

近年来,随着科技的不断发展,一种新型的养殖模式——“零换水”池塘工程化循环水养殖模式逐渐兴起。

“零换水”池塘工程化循环水养殖模式是利用现代全闭式、半闭式、高密度密封围网等工程设施,利用生物循环原理,选用合适的高效生物过滤、曝气、增氧、静态除杂、静电去藻等设备,将循环水流反复滤净,通过大量微生物进行自净作用,同时增加水中氧气含量,提高水体的生态平衡能力,避免了其他养殖模式中频繁更换水源时对海洋环境造成的污染性影响。

在“零换水”养殖模式中,水从鱼塘宜用悬浮式池塘滤网进入原水池,再沿着生物滤池、蓝藻防治池、雨水池、生态池进行过滤。

水通常在过滤后,再进入池塘循环利用;如果水质达不到养殖要求,可以再次转入原水池进行二次过滤,经过过滤的水进入到增氧器,增氧器将水中的氧气含量提高到鱼类需要的水平。

这种循环往复利用水的方式,不仅节约了水资源,而且节约了大量的养殖成本,减少了污染物的排放,有利于环境保护。

除了利用高效的设备和工程设施进行水质循环过滤之外,还需要合理控制鱼塘的肥料输入。

这种模式需要将大量沉淀的鱼粪和鱼食真空吸污,再转化成肥料,在适当的时候,按照鱼量和基质成分的要求施加肥料,以保证鱼缸中的水质合适,鱼种茁壮成长。

总的来说,“零换水”池塘工程化循环水养殖模式是一种探索可持续和环保型养殖模式的方法,更好地利用水资源,减少了溶氧度的消耗,避免水体因长时间造成的局部缺氧现象以及鱼类的突发疾病的发生。

这种模式可以带来废水和污染物的降低,同时能够有效提高流水养殖的养殖效益和经济效益,为生态养殖模式发展提供了新的思路。

物联网水产养殖系统综述一、海水养殖的分类1.工厂化养鱼是指运用建筑、机电、化学、自动控制学等学科原理,对养鱼生产实行半自动或全自动化管理,始终维持鱼类的最佳生理、生态环境,从而达到健康、快速生长和最大限度提高单位水体鱼产量和质量,且不产生养殖系统内外污染的一种高效养殖方式。

2.港塭养殖是利用沿海港汊或河口地带的潮间带滩涂,筑堤、蓄水、纳苗进行水生动物粗养的一种养殖方式。

港塭的类型:1.天然盆地鱼港2.人工鱼港3.盐田蓄水池作养鱼港4.内湾性鱼港 3.海水网箱养殖:在海水中设置以竹、木、合成纤维、金属等材料等装制成的一定形状的箱体,将鱼等放人其内,投饵养殖的方式。

3.海水池塘养殖:在潮间带或潮上带,修建0.5~5hm2左右的土池,潮差纳入或机械抽入(或两者兼而用之)海水或半咸水,放人人工捕捞的天然苗或人工培育的鱼种,进行半精养或精养的养殖方式。

二、水产养殖重要的水质因子[1]1、pH值pH值(酸碱度)是池塘水质的重要指标,不仅直接影响鱼类的生理活动,而且还通过改变水体环境中其他理化及生物因子间接作用于鱼类。

鱼类最适宜在pH值为7.8~8.5的中性或微碱性水体中生长,如果pH值低于6或高于10,就会对鱼类生长造成危害。

pH值过低,酸性水体容易致使鱼类感染寄生虫病,如纤毛虫病、鞭毛虫病。

其次,水体中磷酸盐溶解度受到影响,有机物分解率减慢,天然饵料的繁殖减慢。

再者,鱼鳃会受到腐蚀,鱼血液酸性增强,利用氧的能力降低,尽管水体中的含氧量较高,还是会导致鱼体缺氧浮头,鱼的活动力减弱,对饵料的利用率大大降低,影响鱼类正常生长。

pH值过高会增大氨的毒性,同时给蓝绿藻水华产生提供了条件,pH值过高也可能腐蚀鱼类鳃部组织,引起大批死亡。

2、氨氮氨氮对水生动物的危害有急性和慢性之分。

慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,组织损伤,降低氧在组织问的输送,鱼和虾均需要与水体进行离子交换(钠,钙等),氨氮过高会增加鳃的通透性,损害鳃的离子交换功能,使水生生物长期处于应激状态,增加动物对疾病的易感性,降低生长速度,降低生殖能力,减少怀卵量,降低卵的存活力,延迟产卵繁殖。

海水池塘和盐碱水域生态工程化养殖技术嘿,朋友们!今天咱来聊聊海水池塘和盐碱水域生态工程化养殖技术。

这可真是个有意思的事儿呢!你想想看,那广阔的海水池塘和盐碱水域,就像是一个个等待被开发的宝藏之地。

以前啊,可能大家对它们的利用还比较有限,但现在有了这个生态工程化养殖技术,那可就大不一样啦!就好像我们盖房子,得先有个稳固的地基一样,这个养殖技术就是给这些水域打造一个坚实的基础。

它可不是随随便便就搞出来的,而是经过了好多人的研究和实践呢。

比如说,水质的管理吧。

水可是这些生物们的家呀!得让水干净、清爽,就像我们喜欢住在干净整洁的房子里一样。

那怎么做到呢?这就需要各种巧妙的办法啦,比如合理的换水啦,科学的水处理啦等等。

这可不是一件容易的事儿,但一旦做好了,那效果可真是杠杠的!还有啊,养殖的品种选择也很重要呢!不是什么都能往里面放的哟。

得选那些适合在这种环境里生长的,就像给一个特定的舞台选合适的演员一样。

要是选错了品种,那可就糟糕啦,就像让一个不会唱歌的人去参加歌唱比赛,能行吗?再说说饲料的投放。

这就好比我们每天要吃饭一样,得给这些生物们提供足够的营养,但又不能太多,不然也会出问题呢。

这可得把握好一个度,你说是不是?而且啊,这个生态工程化养殖技术还特别注重生态平衡呢!不能只想着养东西赚钱,还得照顾到整个水域的生态环境呀。

这就像是一个大家庭,大家都要相互照顾、相互协调,才能和谐共处嘛。

你想想,如果只顾着自己养的东西,把水域的生态破坏了,那以后还怎么继续养呢?这不是杀鸡取卵吗?所以呀,这个生态工程化养殖技术就是要让我们在养殖的同时,也保护好我们的水域家园。

你说这技术神奇不神奇?它就像是一个魔法棒,能让那些原本可能被闲置的海水池塘和盐碱水域变得生机勃勃、充满活力!这可真是为我们的养殖事业开辟了一条新的道路呢!总之呢,海水池塘和盐碱水域生态工程化养殖技术是个非常有前景的技术。

它既能让我们获得经济效益,又能保护生态环境,这不是一举两得的好事吗?我们可不能小瞧了它,得好好地去学习、去运用,让它为我们的生活带来更多的好处呀!你难道不想试试吗?。

第42卷第1期 2015年2月 渔业现代化

FISHERY M0DERNIZAT10N Vo1.42 No.1

Feb.2015

DOI:10.3969/j.issn.10070580.2015.01.008 池塘工程化养殖系统研究综述

金 武 。,罗荣彪 ,顾若波 ,徐 跑 (1农业部淡水渔业与种质资源利用重点实验室中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,江苏无锡214081; 2中国船舶重工集团公司第七。二研究所,江苏无锡214082; 3南京农业大学渔业学院,江苏无锡214182)

摘要:本文从推水单元、水流速度、养殖单元结构、鱼粪收集单元结构等方面对国内外相关文献进行整理分 析,系统总结了池塘工程化养殖系统的各个功能单元的优缺点,但对养殖水槽中的流场分布、流速、养殖单元 槽体结构、粪便收集单元结构的研究仍较少。因此建议:参考水流动力学研究方法,筛选出推水单元最佳拦 板角度,尽可能节约推水动力;建立针对国内养殖品种的管理模式、净化区结构形式;研发高效收集鱼粪和残 饵的设备或施工结构。 关键词:池塘工程化;跑道式养鱼;流体力学;溶氧 中图分类号: 文献标志码:A 文章编号:1007-9580(2014)06-032-06

传统的养殖池塘中,浮游生物是生产者,滤食 性鱼类是消费者,水体中的微生物是分解者。养 殖水体既是养殖对象的生活场所,又是粪便、残饵 等的分解场所,以及浮游生物的培育池。这种 “三池合一”的养殖方式,容易造成“消费者、生产 者和分解者”之间的生态失衡¨J。用于分离或降 解养殖对象代谢产物的水体过少,通常在高密度 养殖模式、快速生长期尤为明显,往往通过定期换 水来调节水质 J。另外,“三池合一”的养殖模 式也增加了管理难度,迫切需要一种将不同生态 功能单元独立出来的养殖模式,根据不同的区块 功能进行模块化建设,以提高生产和降解效率。 根据功能分区、单独建设的原理,在传统养殖 池塘中通过现代土建技术进行改造有诸多报 道_3 j,其基本功能单元主要包括推水单元、养殖 单元和鱼粪收集单元;具体施工形式主要包括池 塘内跑道式、池塘分割式和池塘串联式 。池塘 内跑道式作为池塘工程化养殖系统的一种主要形 式,由于其结合多种施工形式的优点,且经济实 用,已在多个品种的养殖中得到应用¨ “ 。本文 从推水单元、水流速度、养殖单元结构、鱼粪收集 单元结构等方面对池塘工程化养殖系统国内外相 关文献进行整理分析。 1推水单元 1.1明轮推水式 最早开展明轮推水式养殖系统商业化应用的 是美国阿拉巴马州的奥本大学_l ,该养殖系统利 用明轮作为动力,使养殖水槽外的水以一定速度 进入;同时在明轮和养殖水槽之间设置曝气管,在 养殖水槽单元内营造出有水流、溶氧饱和的环境。 该系统的优点是水流流速均一、溶氧充足,鱼粪和 残饵经过一段时间悬浮后,在沉降区域沉降下来, 通过吸污泵抽出。 明轮推水装置在池塘分割式养殖系统中也有 着广泛应用。在该系统中,明轮充当池塘水体运 动的主要动力,比传统静水池塘的水质条件和溶 氧要好,养殖产量是传统静水池塘的2~4倍 J。 该养殖系统中的池塘被一分为二,一半池塘放养 原来面积5~10倍的放养量,养鱼池塘只在夜间 充氧;另外一半池塘用于分解代谢产物和残饵。 在一个面积为2 ha的池塘分割式养殖系统中,配 备了7.5 kW的明轮机整夜运转。 此外,池塘串联式 也利用明轮作为推水动

收稿日期:2014—11—12修回日期:2015-01-08 基金项目:中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目(2013JBFR07);江苏省水产三新工程项目(D20140) 作者简介:金武(1984一),男,助理研究员,研究方向:水产养殖与水产动物遗传育种。E-mail:jinw@ffrc.cn 通信作者:徐跑(1963一),男,研究员,研究方向:水产养殖与水产动物遗传育种。E-mail:xup@ffrc.cn 第1期 金武,等:池塘工程化养殖系统研究综述 33 力。在这种养殖系统中,水流经明轮推动后依次 进入串联在一起的数口池塘中。在一个有15个 池塘串联形成的池组中,需要2个.0.55 kW的明 轮全天运转,使水流平均速度在0. o5—0.07 m/s; 其中几个池塘养殖鱼类,其余的池塘则用于水质 处理,年底所有的池塘全部干塘。利用明轮推水 产生的水流特性稳定,但在大面积养殖生产中,由 于大功率叶轮机长时间运转,能耗很大,此外充氧 也要需要动力,因此,这类养殖系统在本世纪初已 基本停止推广。推水单元已经从最初的明轮式过 渡到以气提水作为主要动力来源,这种方案不仅 节约能源,而且能满足养殖中的溶氧需求。 1.2浮式气提水单元 在该系统中主要通过气提水作为推进水流运 动的动力,整个槽体(包括推水单元、养殖单元、 粪便收集单元)均悬浮在水体中,粪便和残饵经 过水流推进一段时间后,在粪便收集区沉积下 来 引。该系统的优点是仅气提水需要消耗电力

就可以达到推进水流和增氧的双重目的,并且能 够适应各种水体,如水库、湖泊、池塘等。养殖结 果表明,鲴鱼亩产能达到1 800 kg,平均饵料系数 1.3。在该单元的设计中多采用60。左右的斜板 设计 ”J,但在该角度下的养殖单元水体特性 (如表层流速、下层流速、流场等)却少有报道。 选用经济实用、牢固性好材料是决定该系统 造价的主要因素。由于沿海滩涂地区经平整深挖 形成的池塘中的水体有一定盐度,在选择浮式气 提单元的时候需要选择耐腐材料或进行金属防腐 处理。目前生产中的结构框架采用角钢,单元四 面采用的材料比较多样化,如采用不锈钢板、食品 级PP板等材料。但是,浮式气提水养殖系统的 整体工程造价偏高。 1.3 固定式气提水单元 该系统同样利用气提水作为推进水流运动的 主要动力,但整个单元固定于经改造后池塘中混 凝土结构的养殖水槽的上游。螺旋式鼓风机向微 孔增氧管进气后,气体向上运动同时带动水流向 上运动,当遇到挡板后,溶氧饱和的水流向养殖单 元单向运动,推动水流向养殖水槽后缘运动 J。 具体结构示意图如图1。 固定式气提水单元组成的养殖系统,其基本 结构与浮式气提水单元类似,只是养殖单元的框 图1 池塘工程化养殖系统结构侧视图 Fig.1 The strakes of a typical pond engineering aquacultur ̄system 架和四周均为混凝土结构,具有结实、耐用和维护 简便的优点,但由于各地养殖池塘土质条件均不 一致,有沙土、壤土、粘土甚至多年未干塘的淤泥, 因此要建造坚实的水槽成本会偏高。考虑到土建 成本和资金回收的平衡,应根据各地水文、土质等 因素综合考虑,选择适合的气提水单元。 2水流速度 2.1鱼类的溯流习性生物学基础 由于多数鱼类有溯流习性,因此在设计池塘 内工程化养殖系统时要避免过高的水流速度对饵 料系数、鱼肉品质的影响。一般而言,鱼类的活动 主要包括巡航式活动、爆发式活动和持续式活 动 。巡航式活动利用红肌进行有氧活动,能量 来源于摄人外界能量物质(如饲料、浮游生物)的 分解,不会引起鱼类剧烈的生理反应而持续数小 时。爆发式活动需要的力量较大,能量来自于白 肌中能量物质的无氧分解,使肌肉糖原分解形成 乳酸。由于厌氧分解产生的能量有限,超过一定 水平时,之前释放能量的副产品——乳酸往往会 抑制肌肉的收缩,因此不能持久。同时,过多累积 的乳酸会改变鱼肉的pH,使得鱼肉的品质下降。 持续式活动使用不同比例的有氧活动和无氧活 动,该过程有无氧运动的参与,因此仍会产生一定 比例的乳酸,且所需能量越大,无氧运动的比例就 越大,鱼也更易疲劳 。 2.2最大巡航速度 最大巡航速度是鱼类不显示任何疲劳迹象而 能持续游泳的最大速度。该速度可以根据经验公 式_l 进行大致估算:

=0.15+2.4 式中:£一体长,m; 一最大巡航速度,m/s。 当水流速度超过最大巡航速度时,则会动用 渔业现代化 2015钷 白肌中储存的糖原,而白肌中的糖原消耗速度随 游泳速度和温度增加而增加。在超过最大巡航速 度后,鱼的耐受力取决于鱼类的体长、形态特性 (包括长度与重量的比值、肌肉质量占总重的百 分比)和温度_】 。鱼类长时间利用白肌提供能 量,更易导致饲料系数增高,养殖效益下降。 在设计池塘工程化养殖系统时,既要考虑到 养殖鱼类的生物学极限,又要考虑提高收集鱼类 代谢废弃物和残饵的效率。保持养殖水槽单元的 清洁,需要在鱼类生物学极限和养殖水槽环境清 洁度之间取得一个平衡值 J。要保持跑道式养 殖单元中的清洁度,至少要保持水流速度在 10 cm/s¨ ,但部分鱼类或鱼苗阶段的最大巡航 速度远低于这个速度,因此在槽体自洁度和最大 巡航速度之间取一个平衡值3 cm/s。为了达到 该水流速度,需要对养殖水槽的规格尺寸进行详 细的比较研究,总体上是让槽体宽度变窄,长度 变短 。 3养殖单元结构 3.1传统养殖单元槽体结构 在设计传统的流水跑道式养殖槽体时,通常 结构为:长度为30 rn,横截面呈倒梯形,横截面下 边2.5~3 m,深1~1.2 m。槽体两侧坡度系数为 1:1或1:0.5。为了进排水方便,通常槽体底部坡 度系数为1%一4%_5, j。一个养殖厂一般建有 多个养殖水槽,平原地区水槽多并排排列,中间预 留运输进出人通道以便操作。山区或丘陵地区则 依地势而建,逐级降低。这种养殖水槽对于养殖 地点的选择有一定限制,需要保证水流有一定落 差,水流才能在重力作用下,逐级向下流动。在这 种养殖槽体中,粪便、残饵等随水流积累在水槽末 端,通过人工定期抽出水槽。此外为节省电力,在 养殖水槽的末端,利用和下一级水槽之间的落差, 设计各种形状的台阶,利用自然重力作用增加空 气和水流的接触面,达到增氧的目的 。 3.2新型养殖槽体结构 新式养殖系统采用了气提水作为主要推水动 力,因此养殖槽体的结构也做了相应的调整。为 了获得均一性好的水流特性并且减少施工量,养 殖单元槽体结构多设计成规则矩形结构 。槽 体底部也设计成平底结构 ” 。养殖槽体结 构设计成规格为4.9 m X 1.2 m X 1.2 m~25 m X 3 m X0.9 m[ , , 养殖水槽单元的结构较多样,应根据实际养 殖品种进行调整,在养殖容量和推水动力之间取 得平衡。

4鱼粪收集单元结构 4.1鱼粪收集研究 尽管在工业化废水处理中有诸多大型过滤设 施和解决方案,但是这些设施或方案由于干扰养 殖生产、价格昂贵等原因,很少在水产养殖中实际 应用¨ 。利用重力作用使鱼粪和残饵自然沉降 在特定区域仍然是水产养殖中较为经济的方法。 自然沉降法主要针对的是固体悬浮物密度略大于 淡水(1.005~1.2)的颗粒 ,不同固体悬浮物相 对密度之间的差异影响了沉降的速度。 直径在0.1~1 mm之间的固体悬浮物,其沉 降速度可以用Stokes’公式计算 .27]: