中医药辨证治疗痤疮经验

- 格式:doc

- 大小:4.21 KB

- 文档页数:2

龙胆泻肝汤加味治疗痤疮摘要痤疮多见于男女青春期,病因复杂,易于复发,损容明显,目前尚无特效疗法。

运用中医重整体治疗有优势。

根据病因病理及皮损特征,传统理论多从肺、胃、脾辨治,常用分型治疗对寻常痤疮肝胆湿热病机也少记载及探讨。

通过对112例寻常痤疮患者进行辨证,辨为肝胆湿热证50例,用龙胆泻肝汤为主进行治疗,总有效率达94%,取得了良好效果。

关键词痤疮;辨证论治;肝胆湿热;龙胆泻肝汤;中医治疗AbstractAdolescent acne found in young men and women, the causes of complex, easy to relapse, damage tolerance Obviously, there is no effective therapy. Re-use of Chinese medicine treatment has advantages as a whole. According to the cause of pathological lesions and features from the traditional theory of multi-lung, stomach, spleen Treating, the type commonly used for the treatment of acne vulgaris heat liver and gallbladder disease have less machines record and explore. The 112 cases of acne vulgaris in patients with syndrome differentiation, identified as 50 cases of liver and gallbladder damp-heat syndrome, Long Dan Xie Gan-based treatment, with a total effective rate was 94%, achieved good results.Key wordsAcne;Treatment;Hepatobiliary humid;Longdan;Chinese medicine treatment痤疮多见于男女青春期,病因复杂,易于复发,损容明显,目前尚无特效疗法。

中医药治疗青春期后痤疮的研究进展【摘要】近来来青春期后痤疮的发病有逐渐增多的趋势,西医治疗虽见效快,但易反复、不良反应较多,患者依从性较差。

本文就近年来中医对青春期后痤疮的研究包括病因病机、中药内服、针灸及其他中医疗法、中西医结合治疗等方面进行综述,旨在发挥中医药治疗青春期后痤疮的优势。

【关键词】青春期后痤疮;中医;综述痤疮是一种毛囊皮脂腺的慢性炎症性皮肤病[1],临床表现为粉刺、炎性丘疹、脓疱、结节、囊肿等,可从轻度的粉刺型痤疮到暴发型伴有系统症状的痤疮,属于中医“肺风粉刺”的范畴。

青春期后痤疮是指25岁以后的痤疮,Goulden[2]等将其分为持续性和迟发性两种,前者是指痤疮患者在青春期发病,病情迁延至25周岁后,后者是指25岁以后初发痤疮的患者,又称为迟发性痤疮。

近来研究发现青春期后痤疮的患病率逐年增加,国内数据显示占31%[3]。

该病多发于面部,有多种形式的皮损,具有反复发作的特点,严重影响患者美观,容易出现自卑、抑郁和焦虑等心理问题,降低生活质量[4]。

中医药治疗本病以整体观念为原则,具体分析个体的病情进行辨证论治,疗效确切,安全性高,患者依从性较好,本人现就近十年来中医治疗青春期后痤疮的研究进展进行综述和概括。

1 病因病机1.1古籍认识医学古籍中对“青春期后痤疮”并无专门的相关描述,对痤疮记载较多。

最早在《素问· 生气通天论》中提到:“汗出见湿,乃生痤疿。

......劳汗当风,寒薄为皶,郁为痤”,阐述了痤疮乃劳作出汗后外感风寒郁而发病的机制。

痤疮之发病,《医学金鉴》认为“此证由肺经血热而成”,《外科启玄》指出致病因素为“湿热”,《外科正宗》曰“粉刺属肺,齄鼻属脾,总皆血热郁滞不散”所致。

1.2现代中医认识现代痤疮尤其是青春期后痤疮病因病机更为复杂,目前现代中医医家对青春期后痤疮的病因病机尚无定论,众说纷纭。

余土根教授[5]认为青春期后痤疮多由脾虚运化不利,湿热内蕴而发,可兼有肝失调达之症,以健脾化湿、清热散结为治疗原则。

文献综述中医药治疗痤疮的临床研究进展周 蜜1,王玮蓁2(11湖北中医学院2005级硕士研究生,湖北武汉 430061;21武汉市第一医院,湖北武汉 430022) 关键词:痤疮;中医药;研究进展;综述中图分类号:R264 文献标识码:A 文章编号:1000-0704(2008)06-0063-02 中医学将痤疮谓之痤,《内经》早有“汗出见湿,乃生痤痱。

……劳汗当风寒薄为渣,郁乃痤”的记载。

据有关文献[1]报道:该病在人群中的发病率约为20~40%,而在青春发育期人群中的发病率更高。

笔者就近10年来中医药治疗本病综述如下。

1 内服中药治疗111 辨证分型11111 肺经风热型:陆氏[2]认为,此证见皮疹以粉刺、炎性丘疹为主,丘疹色红,或有痒痛。

舌红,苔薄黄,脉浮数。

治宜清肺散风,方用枇杷清肺饮加减。

11112 肺胃湿热型:眭氏[3]认为,油脂分泌较多,以炎性丘疹、脓疱疹为主。

治宜宣肺清热、通腑化湿,方用芩连平胃散加减。

11113 热毒血瘀型:痤疮经久不愈。

孙氏[4]以活血清肺法治疗此型痤疮。

11114 冲任不调型:陈氏等[5]认为,患者皮疹每于月经前加重。

治以调摄冲任、活血祛瘀。

方选二至丸合桃红四物汤加减。

11115 痰瘀毒滞型:韩氏[6]认为,患者面颊、下颌及额部皮疹反复发作,经久不消,逐渐形成黄豆至蚕豆大小的囊肿或结节。

药用法半夏10g,石菖蒲15g,山慈菇15g,海藻15g,浙贝母10g,炮山甲10g(先煎),红花8g,当归10g,紫花地丁15g,野菊花12g。

此外,徐氏等[7]认为,部分病人辨证属肝经郁热型,多见于脓疱性痤疮或月经前痤疮,并兼见心烦易怒、乳房胀满,治以疏肝解毒之法,以丹栀逍遥散加减。

还有人从肾论治,杨氏[8]以六味地黄丸加味治之。

112 专方专药薛氏[9]用清解消痤汤辨证加减治疗80例。

方药:土茯苓、野菊花、虎杖、桑白皮、黄连、黄芩、赤芍、丹皮、生甘草、白花蛇舌草。

临床总有效率为90%。

陈力配合周期序贯疗法治疗女性痤疮临床体会痤疮(acne vulgaris)俗称青春痘,是一种毛囊皮脂腺的慢性炎症性皮肤病,虽不会危及生命,但作为损容性疾病可严重影响患者的生活质量。

近年来,随着人们生活方式的改变,痤疮的发生率呈上升趋势,且发病年龄提前、病程延长,患者求治心切。

江苏省中医院皮肤科陈力主任医师从事皮肤科临床30余年,在痤疮治疗上积累了丰富的经验,并取得了可观的临床疗效。

笔者有幸师从陈力主任学习,现将其治疗女性痤疮的经验介绍如下。

1相关病因病机陈力认为,人体为一有机整体,《外科启玄》所谓“夫人之体者五也,皮、肉、脉、筋、骨共则成形,五体悉具,外有五部,中有经络,内应脏腑是也。

”痤疮不仅仅为皮肤的病变,更与脏腑病变息息相关,不少痤疮患者伴有月经推后,经前皮疹加重甚至有多囊卵巢综合征(PCOS)的倾向,说明女性痤疮患者的发病与体内性激素水平密切相关。

雌激素偏低或雄激素偏高均可导致发病。

而人体的激素水平由下丘脑-垂体-卵巢-子宫内分泌轴调控,这与中医的肾-天癸-冲任-胞宫生殖轴相对应。

《素问·阴阳应象大论》:“阴盛则阳病,阳盛则阴病。

”脏腑阴阳失调,气血阴阳失常,冲任督带损伤,肾一天癸一冲任一胞宫生殖轴功能失衡等均会导致痤疮的发病。

现代医学认为,雄性激素在痤疮的发病中起重要作用。

雄激素的水平、雄激素受体的数量和敏感性、雄激素和雌激素受体的比例以及5-a还原酶水平的活性等因素发生异常改变时,则会影响雄激素对皮脂腺的调控,从而影响皮脂的分泌。

而雌激素可通过抑制脑垂体功能抑制皮脂的分泌,并可减少卵巢间质细胞和肾上腺皮质雄激素的分泌,刺激肝脏合成性激素结合球蛋白(SHBG),从而间接地降低有生物活性的游离睾酮(FT)的浓度,减少皮脂的分泌。

从中医角度讲,素体肾阴不足,相火过旺,或因肾阴不足,不能上滋肺胃之阴,以致肺胃阴虚血热,上熏于头面则发为粉刺;忧思郁怒,肝失疏泄,致肝气郁结,郁而化火耗伤肝阴,阴血不足,冲任失养或经产房劳等原因损伤冲任,以致月经不调,痛经、经前乳房胀痛等,日久气血郁滞,蕴结于面部肌肤亦可发为粉刺。

痤疮是毛囊皮脂腺组织的慢性炎症性皮肤疾病,中医学称之为“粉刺”,俗称“青春痘”。

主要发生于颜面和胸背多脂区,临床主要表现为粉刺、丘疹、脓疱和结节等多形性皮损,常伴有皮脂溢出,严重时可伴有结节、囊肿和瘢痕形成。

好发于青春期,发病率占70%~80%[1]。

对患者身心及生活质量都造成一定伤害。

1 古代对本病的认识中医学对本病认识源远流长。

古籍中对痤疮的记载,对其称之为疱、酒鼓、粉刺、酒刺、面粉渣、肺风粉刺等[2]。

最早见于《素问·生气通天论第三》中:“汗出见湿,乃生痤痱……劳汗当风,寒薄为鼓,郁乃痤。

”巢元方在《诸病源候论·面体病诸候》中载:“面疱者,谓面上有风热气生疱,头如米大,亦如谷大,白色者是。

”《外科大成·肺风酒刺》:“肺风由肺经血热郁滞不行而生酒刺也。

”《医宗金鉴·外科心法》:“肺风粉刺,此症由肺经血热而成,每发于鼻面,起碎疙瘩,形如黍屑,色赤肿痛,破出白粉汁。

”根据古籍对痤疮的记载,可以看出,古代医家将痤疮的病因病机主要归因于三点:①风热外袭,郁于肌表,②肺胃蕴热,血热偏盛,③热毒壅盛,痰瘀凝结。

治疗上,内治以解表透疹,从脏腑、三焦辨证施治。

外治以清热解毒,发散表邪为法[3]。

李领娥在总结前人的思想的基础上,结合多年的临证经验,提出了一套对痤疮辨证治疗的思路,主张内治与外治结合,现总结如下。

2 热毒壅盛型痤疮的辨证选方特点1)热毒壅盛型痤疮的辨证要点:①皮损形态:皮损以局部红肿高突,灼热疼痛,形成囊肿、结节,伴或不伴有脓疱为主。

皮损颜色多红,紫甚黑,后期由于气血淤滞可形成暗红色。

②舌脉诊:舌红,苔黄,脉数有力或洪大。

③伴随症状:壮热,口渴,尿赤等。

2)热毒壅盛型痤疮的治疗方法:从清解气血之热毒入手,方用五味消毒饮加减。

五味消毒饮出自《医宗金鉴》:金银花、蒲公英、野菊花、紫花地丁具有清热解毒、散结燥湿的作用;丹参、丹皮具有凉血祛瘀的作用;黄芩具有清肺泻火的作用;白芷有消肿祛脓的作用;天葵子有解毒散结的作用;用甘草调和诸药[4-5]。

中医如何通过辨证论治治疗皮肤病皮肤病是一类常见的疾病,给患者带来了身心上的不适。

中医在治疗皮肤病方面有着独特的理论和方法,其中辨证论治是核心原则。

辨证论治,简单来说,就是通过对患者症状、体征、舌象、脉象等多方面的综合分析,判断疾病的病因、病机,从而制定个性化的治疗方案。

中医认为,皮肤病的发生与人体内部的气血、脏腑功能失调,以及外界的风、寒、暑、湿、燥、火等邪气侵袭有关。

比如,风邪常导致皮肤瘙痒、皮疹时隐时现;湿邪多引起皮肤水疱、糜烂、渗液;热邪则容易引发皮肤红肿、疼痛、化脓等症状。

以常见的痤疮为例。

中医将痤疮分为多种类型,如肺经风热型、肠胃湿热型、痰湿瘀滞型等。

对于肺经风热型痤疮,患者通常面部丘疹色红,伴有痒痛,或有脓疱,舌尖红,苔薄黄,脉浮数。

治疗时应以疏风清肺为主,常用的方剂有枇杷清肺饮。

而肠胃湿热型痤疮,患者往往皮疹红肿疼痛,伴有便秘、口臭、舌苔黄腻、脉滑数等症状。

此时的治疗则侧重于清热利湿通腑,常用茵陈蒿汤加减。

再比如湿疹,这是一种容易反复发作的皮肤病。

中医认为湿疹的发生多与体内湿热蕴结、脾虚湿盛、血虚风燥等有关。

急性湿疹多表现为皮肤潮红、肿胀、水疱、渗液,伴有瘙痒剧烈,多为湿热浸淫。

治疗以清热利湿为主,可用龙胆泻肝汤。

慢性湿疹则皮肤粗糙、肥厚、苔藓样变,多因血虚风燥,治疗当养血祛风、润燥止痒,常用四物消风饮。

除了痤疮和湿疹,中医在治疗银屑病、荨麻疹、带状疱疹等皮肤病方面也都有着丰富的经验和独特的方法。

在诊断过程中,中医非常重视舌象和脉象。

舌头的颜色、舌苔的厚薄、润燥等都能反映出人体内部的状况。

比如,舌红苔黄通常表示有热;舌淡苔白多为虚寒;舌苔厚腻往往提示体内有湿。

脉象也是重要的诊断依据,如浮脉多主表证,沉脉主里证,数脉主热,迟脉主寒等。

此外,中医还会考虑患者的生活习惯、情志因素等对皮肤病的影响。

长期的精神紧张、焦虑、压力大,可能导致肝气郁结,进而影响气血运行,引发皮肤病。

因此,在治疗过程中,中医也会注重对患者情志的调节,通过心理疏导、生活建议等方式,帮助患者保持良好的心态和生活方式。

论痤疮的中医病因病机摘要:通过梳理中医对痤疮病因病机的研究,对痤疮的发病机理进行评述,来更全面地认识和提高痤疮的临床疗效,为中医治疗痤疮提供思路。

中医认为痤疮的病因与外感风邪、肺经蕴热、湿热蕴结、痰湿互结、毒热互结、肝肾阴虚、冲任失调有关;西医认为痤疮发病与机体免疫失衡、痤疮丙酸杆菌作用、炎性因子作用、雄激素作用、毛囊皮脂腺导管角化异常和遗传相关。

临床西医治疗痤疮往往以维A类产品、激素治疗为主,效果局限。

中医则多采用辨证分型方法医治痤疮,疗效显著却缺乏规范的研究方法,难以达成共识。

笔者经过梳理文献估计,以期为中医临床治疗痤疮方案提供借鉴。

关键词:痤疮;中医;病因病机;痤疮是一种严重损容性甚至毁容性毛囊皮脂腺疾病[1],好发于额部及胸背部等机体富含皮脂腺的部位,临床上的常见症状是粉刺、丘疹、脓疱、结节、囊肿等多种类型的皮疹,多伴有皮脂溢出,痤疮病变处伴有瘙痒或疼痛。

痤疮病程长,不仅导致患者身体上的病变,也给患者带来心理上的痛苦[2]。

随着人们工作和生活节奏的加快和心理压力加大,痤疮的发病率越来越高[3]。

在一些中重度痤疮患者中,炎症丘疹及脓疱期消退后的皮损,在患者皮肤上会形成凹陷状萎缩性瘢痕,加重患者的精神负担。

痤疮发病因素极其复杂。

近年来,学者们就痤疮的病因病机,进行了大量的研究,但对于具体的发病机制,尚未完全阐明。

本文将从中医的视角对痤疮的病因病机进行归纳思考。

痤疮,中医称“粉刺”,以中医的视角来看,痤疮属于“肺风粉刺”。

《医学宗鉴··外科心法要诀》阐明了痤疮形成的原因和症状表现,并指明了痤疮的治疗方法。

认为痤疮形成的原因是“肺经血热”,常“发于面鼻”,形状如“黍屑”,色红肿痛,“破出白粉汁”,“日久皆成白屑”。

在治疗方面,以“内服枇杷清肺饮,外敷颠倒散”而起效[4]。

作为一种毛囊皮脂腺慢性炎症性皮肤病,痤疮是由多种因素导致而起。

中医学认为,痤疮多因肺经风热、熏蒸肌肤、脾失健运、脾胃蕴湿积热而引起[5]。

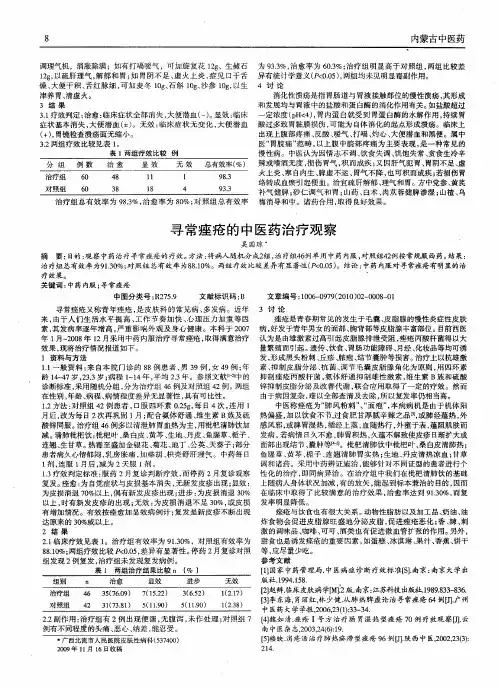

痤疮论文中医辨证治疗痤疮论文:中医辨证治疗痤疮的疗效观察【摘要】目的:探讨中医辩证施治对痤疮的治疗疗效。

方法:将2009年6月-2010年11月月就诊于我科的142例痤疮患者随机分为2组,中医治疗组86例采用辨证方剂施治,配合面膜治疗,西医治疗组56例采用红霉素、维生素b6、外用洗剂治疗,10天1个疗程,连用4个疗程后总结疗效。

结果:中医治疗组治愈55例,有效21例,无效10例,总治疗有效率为88.4%;西医治疗组治愈25例,有效15例,无效16例,总治疗有效率为71.4%,中医组疗效明显高于西医组(p<0.05)。

结论:中医辨证治疗痤疮疗效可靠,具有很好的临床应用前景。

【关键词】痤疮;中医;辩证痤疮是一种与机体内分泌功能、精神因素等相关,发生在毛囊皮脂腺的慢性皮肤炎症性疾病,多见于头面部、颈部、胸背部等皮脂腺丰富的部位,临床以白头粉刺、黑头粉刺、炎性丘疹、脓疱、结节、囊肿等为主要表现,易形成色素沉着、毛孔粗大甚至瘢痕等遗留病症。

好发于青春期,对患者的心理及生活造成严重的影响。

本研究对2009年6月-2010年11月就诊于我科的痤疮患者采取辨证施治,现将治疗疗效报道如下。

1 对象和方法1.1 临床资料:2009年6月-2010年11月与我科就诊的痤疮患者142例,中医治疗组86例,男24例,女62例;年龄在l5-32岁,中位年龄19岁,病程最短1年,最长4年。

寻常型痤疮75例,聚合性痤疮8例,暴发性痤疮3例。

西医治疗组56例,男22例,女34例;年龄在l7-29岁,中位年龄21岁,病程最短1.5年,最长4年。

寻常型痤疮45例,聚合性痤疮9例,暴发性痤疮2例。

1.2 诊断标准:参照《皮肤性病学》进行诊断[1],中医辨证参考《新编中医皮肤病学》[2]。

肺经风热型:外感风热,蕴阻肌肤,表现为颜面潮红,粉刺焮热、瘙痒,或有脓疱,以前额部位较重,苔薄黄,舌红,脉细数等症状。

脾胃湿热型:脾主运化,运化失调则水湿内停,皮疹红肿瘙痒,常伴有大便不畅,消化不良,腹胀,神疲乏力,苔黄腻,脉滑数等症状。

方玉甫教授潜阳封髓丹治疗痤疮经验

马烊烊;方玉甫

【期刊名称】《中国中医药现代远程教育》

【年(卷),期】2018(016)016

【摘要】痤疮是皮肤科常见的慢性炎症性疾病,其发病率高,严重影响患者生活质量.文章从病因病机、辩证思路、经典案例等方面入手,对方玉甫教授运用潜阳封髓丹治疗痤疮的经验进行探讨分析,以示方教授的临床辨证思路及遣药组方方法,以期为痤疮的辨证论治提供参考.

【总页数】3页(P57-59)

【作者】马烊烊;方玉甫

【作者单位】河南中医药大学第二临床医学院,河南郑州450008;河南省中医院皮肤科,河南郑州450002

【正文语种】中文

【相关文献】

1.马淑然教授运用潜阳封髓丹加味治疗寒热错杂性疾病的经验 [J], 邸莎;皮微平;王雪娇;龙晓华;成西

2.吴生元教授应用潜阳封髓丹治疗血液病经验举隅 [J], 赵常国;陈艳林;彭江云;吴生元

3.吴生元教授应用潜阳封髓丹治疗风湿病的经验 [J], 李兆福;刘维超;彭江云;吴生元

4.潜阳封髓丹加味治疗虚阳上浮证痤疮68例 [J], 董育强; 杨荆玉; 张敏; 胡云

5.张怀亮教授运用封髓丹、潜阳丹、引火汤临床经验 [J], 范晓飞;张怀亮

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

研究综述玫瑰痤疮的辨证分型治疗林浩 陈中伟【摘要】 玫瑰痤疮的病因病机较为复杂,目前的分型也多种多样,检索中国知网文献数据库,现将玫瑰痤疮主要的分型总结如下,为今后玫瑰痤疮的中医辨证提供参考。

【关键词】 中医;分型;玫瑰痤疮中图分类号 R275.9文献标识码 A 文章编号1671-0223(2021)20-005-02玫瑰痤疮又名酒糟鼻、酒渣鼻,是一种常见于成人且影响美观的慢性炎症性皮肤病,主要表现为:面部中央持续性发红、丘疹、脓疱、潮红、毛细血管扩张和赘疣型皮肤改变等。

好发于20~50岁左右的中年女性,但是男性患病则反而相对病情更为严重。

玫瑰痤疮虽然无生命危险,但是其属于损容性疾病,易与寻常型痤疮、脂溢性皮炎等疾病合并存在,反复发作,且患者一般多为中青年,故对患者的学习、工作及心理产生了很大的影响,随着人们对皮肤病日渐关注,本病也越来越受到人们的重视。

1古代医家的认识玫瑰痤疮在中医皮肤科又叫“酒渣鼻”“酒糟鼻”“鼻赤”“肺风粉刺”“鼻准红”等。

古代医家对玫瑰痤疮病因病机的认识各有所异。

《素问•生气通天论》[1]曰:“劳汗当风,寒薄为皶,郁乃痤。

”《黄帝素问直解》解释道:“皶”即“赤鼻也”[2],劳累后汗出当风,寒滞肌腠,阳气郁于肌表,气血凝滞于面部络脉发病。

《外科正宗》曰:“肺风、粉刺、酒渣鼻三名同种。

粉刺属肺,鼻属脾,总皆血热郁滞不散。

所谓有诸内、形诸外。

”明确提出肺风、粉刺、酒渣鼻三个病名属同一种病,并且认为肺、脾血热郁滞不散是其病机。

2近代中医的认识朱仁康[3]认为本病多发于好酒或过食辛辣之人。

胃火熏肺,肺开窍于鼻,故鼻尖及鼻翼潮红,又因风寒外束,血瘀凝结,故先红而后紫。

赵炳南[4]认为本病多因饮食不节,肺胃积热上蒸,复感风邪,血瘀凝结而致。

其按照病情可分为3期:①红斑期:鼻部多油腻发红发亮,红斑隐现,逐渐扩大持久不退;②丘疹脓疱期:在红斑基础上毛细血管扩张更加明显,毛孔粗大,并时常出现丘疹及脓疱;③鼻赘期:鼻部出现肥厚增生。

痤疮中医诊治源流考作者:郝英利来源:《中国美容医学》2020年第11期[关键词]痤疮;中医;源流;病名;病因病机;治疗;预防调护痤疮(Acne)是一种好发于青春期并主要累及面部的毛囊皮脂腺单位慢性炎症性皮肤病[1]。

皮疹初起多为粉刺、丘疹和脓疱,严重时伴有结节、囊肿、瘢痕及色素沉着,易反复发作[2]。

流行病学研究显示,痤疮患病率为88%~94%[3],且青春期后痤疮患病率呈逐年上升趋势。

从中医角度出发,痤疮的病名记述、病因病机及预防调护的认知,已有深远历史,且中医治疗痤疮已经成为临床上一大特色。

研习古籍,结合当代医家论述,从以下四个方面整理传统医学与现代医学对痤疮的认识,以兹为临床创新提供理论依据。

1 痤疮之“名”、“义”渊源1.1 战国至秦汉,病名之始,痤之源流:“痤疮”一词由来非现代医学所创,在中医学古籍中早有记载。

早期《说文解字》[4]:“疕,头疡也,从疒匕声”中“疕”字代指疮疡和头疮,而“疡”在《周礼·天官》中被记述为皮肤表面之肿物,将“痤疮”归属于“疕”的范畴。

首次记载“痤”于书内的是《素问·生气通天论》[5],载“汗出见湿,乃生痤痱”、“劳汗当风,寒薄为皶,郁乃痤”开辟了后世论述痤疮和粉刺的先河。

1.2 晋隋时期,据之病位,以形定名:晋隋时期多因本病好发于头面,依据病位命名为“面皰”“面疱”“嗣面"等,如晋代《肘后方》[6]载“年少气充,面生皰疮”。

隋代逐渐开始描述其皮损形态,《诸病源候论》[7]中:“面疮者,谓面上有风热气生疮,头如米大,亦如谷大,白色者是”。

1.3 唐宋時期,直接命名,谓之粉刺:沿前代皮损形态的记述,唐·王冰在《黄帝内经·素问》注释:“隳,刺长于皮中,形如米,或如针。

俗曰粉刺”,将本病直接命名为“粉刺”。

宋代《圣济总录》中:“论曰面疮者,是粉刺也”亦有相关直接命名的记载。

1.4 明清时期,命名繁多,普于粉刺:明《外科启玄》、清《洞天奥旨·粉花疮》中均记载,若窠㿔生在人面,而作痒,都可命名“粉花疮”,并强调“粉花疮”好发于妇女。

【摘要】 痤疮属于中医肺风粉刺范畴,近年来中医药 治疗 本病取得了一定的进展,在传统

风热、肺热、血热发病 理论 的基础上,提出了血瘀、湿热、肾虚(肾阴不足)等新观点和

新理论。针对痤疮的病因将其分为肺胃积热、肝肾阴虚、湿热蕴结、脾虚肝郁、气滞血瘀5

型,分别给予辨证选方用药治疗,临床疗效较为满意。

【关键词】 寻常性痤疮/中医药疗法;辨证论治;肝肾阴虚;清热解毒

痤疮是一种与内分泌功能失调有关的毛囊、皮脂腺慢性炎症性皮肤病,表现为粉刺、丘疹、

脓庖、结节、囊肿及瘢痕,好发于面、胸、背等富含皮脂腺的部位。中医称肺风粉刺、酒刺、

风刺等。对于痤疮的病因,古代医家多数认为属肺风粉刺范畴,因颜面主要是肺、胃、大肠

经所过之处,所以主要是肺、胃、大肠经郁热所致。 现代 中医对痤疮病因病机的认识有了

较大的 发展 ,许多医家在传统风热、肺热、血热发病理论的基础上,提出了血瘀、湿热、

肾虚(肾阴不足)等新观点和新理论,并针对痤疮的病因进行辨证论治,取得了较好的疗效。

学习 多位医家的学术思想,结合临床体会,将痤疮分肺胃积热、肝肾阴虚、湿热蕴结、脾虚

肝郁、气滞血瘀5型。

1 肺胃积热型

肺胃积热型是痤疮的中医经典分型,巢元方《诸病源候论》卷二十七曰:“面疮者,谓面上

有风热气生疮,头如米大,亦如谷大,白色者是。”又云:“此由肌腠受于风邪,搏于津液,

津液之气,因虚作之也。”肺主表,外合皮毛,肺经起于中焦,上行过胸,若腠理不密,热邪

乘机侵犯肺经,使肺经血热郁滞,则肺卫失宣,皮毛被郁,邪毒肺热蕴于肌肤而致病;内因

则由于饮食不节,过食辛辣肥甘厚味,使肺胃积热,积热循手阳明大肠经和足阳明胃经上熏

于面部,郁聚于毛孔则发本病。因此,肺胃积热是其发病的重点。对于肺胃积热型的治疗,

戴秀兰[1]认为治宜清肺解毒,药用连翘、金银花、鱼腥草、苦地丁、黄连、生大黄、香附、

牡丹皮、白花蛇舌草、穿山甲、木贼、火麻仁、生甘草。王松岩[2]治疗肺胃蕴热型痤疮,

治疗组服用平痤胶囊(白花蛇舌草、茵陈、桑白皮、地骨皮、枇杷叶、生石膏、知母、黄芩、

山楂、牡丹皮、生大黄、甘草等),对照组服用丹参酮,结果治疗组总有效率为90.5%,对照

组为80%,两组有显著性差异(p<0.03)。扈晓成[3]治疗肺胃蕴热型痤疮时,药用枇杷叶、

桑白皮、黄芩、凌霄花、升麻、金银花、石膏、生地黄、牡丹皮、栀子、白芷、车前草、生

薏苡仁。

2 肝肾阴虚型

孔昭遐[4]从中西医结合的角度出发,考虑到雄激素增多可能相当于肾中相火偏旺,因此

认为肾阴不足,肾之阴阳平衡失调,相火偏旺乃此病之本。病机为肾阴不足,相火过旺,不

能上滋于肺,可致肺阴不足,因肺与大肠相表里,当饮食不节,过食膏粱厚味,大肠积热,

上蒸于肺胃而致肺胃火热上蒸于头面,血热瘀滞而发痤疮。肝肾同源,肝阴不足,肝火偏旺,

郁于表皮而发痤疮。张小梅[5]认为肾为先天之本,女子以肝为先天,故治疗痤疮,尤其是

女性痤疮时,应以疏肝滋阴,兼以清肺凉血为大法,基本方以柴胡疏肝散和二至丸加减,药物

组成为柴胡12 g,郁金12 g,知母12 g,白芍15 g,女贞子20 g,旱莲草20 g,牡丹皮12

g,生地15 g,鱼腥草20 g,甘草3 g。据陈信生[6]报道,范瑞强认为治疗本型痤疮宜滋

阴泻火、清肺凉血,方用消痤汤,基本方药为知母12 g,女贞子、墨旱莲、鱼腥草各20 g,

生地黄、蒲公英、连翘各15 g,丹参25 g,甘草5 g。袁艳娟等[7]以清热泻火法治疗痤

疮,自拟清痤灵(金银花、连翘、蒲公英、野菊花、炙枇杷叶、炒黄芩、甘草)治疗本病60

例,结果总有效率93.3%。

3 湿热蕴结型

年轻人素体阳热偏盛,若长期暴饮暴食,或过食肥甘厚味、鱼腥辛辣之品,脾失健运,中焦

运化失司,酿生湿浊,积久湿郁化热,聚于毛孔,热滞肌肤血络,外壅肌肤而发痤疮;或久

居湿热环境,以致湿邪侵入体内,聚而成为痤疮。《素问·生气通天论》说:“汗出则湿,乃

生痤疮。”汗出之后,毛孔空虚,易于被湿邪侵入,郁聚于局部,则发为痤疮。肌肤腠理不密,

湿热壅滞肌肤而发。杨柳等[8]认为血热湿盛是痤疮的主要病因病机,湿热蕴结是其主要证

型,治以清热凉血祛湿,药用黄芩、枇杷叶、丹参、白花蛇舌草、夏枯草、赤芍、当归、甘草。

张志礼[9]对于湿热蕴结型痤疮,方用枇杷清肺饮合黄连解毒汤加减。

4 脾虚肝郁型

脾虚肝郁型多见于女性痤疮患者,女性患者易生气、抑郁、烦躁、恼怒, 加之饮食失调,脾

失健运,不能运化水湿,以致肝失疏泄,肝郁化火,酿成湿热上冲颜面,郁火熏蒸颜面,溢

于肌肤而生疮。陈英[10]对于女性痤疮即从肝郁论之,其在临床上发现女子面部座疮若辅

以疏肝郁、理肝气、养肝血、清肝火,并与月经同调,往往能提高临床疗效,所以结合现代

医学 研究 ,提出了“肺经风热,其咎在肝;脾胃湿热,其责在肝;热毒壅滞,其累在肝;

血瘀痰凝,其宗在肝”这一辨证 方法 。陈黎红等[11]选用丹栀逍遥散加减(牡丹皮10 g,

栀子10 g,益母草10 g,柴胡12 g,白芍药10 g,黄芩10 g,木通10 g,白术12 g,车前

草20 g,生甘草20 g)治疗本病。朱平[12]认为肝郁脾湿型治宜疏肝和胃,运脾化湿,方

用小柴胡汤合四逆散加减,药用柴胡、黄芩、半夏、枳壳、白芍药、苍术、白芷各10 g,茵

陈15 g,陈皮6 g,生甘草5 g。陈国勤[13]认为治疗痤疮宜疏肝解郁化火,方选丹桅逍

遥散加减,药用牡丹皮、桅子、郁金、赤芍、白芍、香附、丹参、夏枯草、柴胡。