“X得慌”结构的语法化

- 格式:pdf

- 大小:313.85 KB

- 文档页数:4

框式结构与“V得慌”的用法

框式结构是汉语文章中一种常见的结构形式,通常是由“开始、分析、结论、例证”这几个部分构成的。

框式结构的优点是在表达清晰、逻辑严密、条理分明等方面具有很大的帮助作用,使得文章更加富有说服力。

例如,一篇关于“如何提高学习效率”的文章,可以按照如下的框式结构来展开:

1. 开始:引出话题,说明写作目的。

2. 分析:分析学习效率的问题原因和现象,讲述如何提高学习效率、避免学习上的常见问题。

3. 结论:总结提高学习效率的核心方法。

4. 例证:通过自己或他人的经验来印证结论,加强文章的说服力。

“V得慌”则是汉语中的一种语法结构,用于对动词的程度进行描述。

它有时也可以用于对副词、形容词进行强调。

例如,“跑得慌”表明“跑”这个动作的程度非常大,表示非常急迫或紧张;“吃得饱饱的”则强调了“吃”这个动作的完全和充足。

相信大家都有类似的经历,有时候我们会说“学习得慌”,“努力得饿”,这些都是“V得慌”的用法。

总之,在语言的运用上,框式结构和“V得慌”的用法对于表达意思具有极大的帮助作用,可以帮助人们更加准确、清晰地表达自己的内心想法和情感。

《当代语言学》(试刊)1998年第3期47-48页,北京《语法化》简介文 旭 北京师范大学“语法化”(g rammaticalization)在中国传统语言学中称为“实词虚化”,这个概念最早是中国人于13世纪提出来的,西方学者也承认这一观点。

元朝的周伯琦在《六书正伪》中就说:“今之虚字,皆古之实字”。

不过,最先使用“语法化”这一术语的却是法国语言学家A.Meillet。

他认为,研究语法化的目的就是研究“自主词向语法成分之作用的演变”(1912:133)。

近年来,语法化的研究引起了西方学者的浓厚兴趣,专著层出不穷,如Heine和Reh的《语法化与非洲语言的再分析》(1984);Heine等的《语法化:一个概念框架》(1991),以及Traugott 和Heine著的《语法化分析方法》(1991)等。

这些著作对于我们了解语言的演变、演变的途径与理据以及语法标记的来源都大有裨益。

P.J.Hopper和E.C.Traug ott著的《语法化》(Gramm aticalization.Cambridge:Cambridge University Press.1993)是这一研究领域中的一本导读书,也是剑桥大学语言学系列教材之一。

全书x xi+256页,共八章,由剑桥大学出版社出版。

该书的目的是为了提供一个有关语法化当前研究状况的综观。

作者认为,普通的词和结构在某些上下文中会发展出语法功能的作用,并且一旦语法化,会继续发展新的语法功能。

例如名词和动词可能变成像格标记、连接词、助词这样的语法成分。

这种变化过程就叫“语法化”。

书中大量实例说明,语言范畴往往是非离散的(non_dis-crete),即连续的,并认为历时解释最能说明这一问题。

换句话说,共时变异(synchronic varia-tion)从历时的角度能得到最好的解释;语言变异的规律用语法化的观点能得到很好的说明。

语法化的研究打破了索绪尔以来结构主义语言学中历时研究与共时研究长期分离的局面,把两者又重新给合起来。

程度评价构式“X的一批”研究作者:孙璐来源:《公关世界》2022年第12期摘要:新興网络程度评价构式“X的一批”主要是对X的性状程度的主观评价,与构式中的组成部分“一批”表示的数量义之间无任何关联,属于半填充式的图式型构式。

可以进入语块X 的多为形容词、少量的动词和名词。

该构式在表达上具有一定的主观性,在语义上有加强程度之意。

本文对“X的一批”从来源、X的构成、“X的一批”的构式义和“X的一批”与“一批的X”的对比等方面进行了探讨。

.关键词:“X的一批” 主观评价一、“X的一批”构式的来源“X的一批”是由南京方言“X的一比”演化而来的。

人们在表达愤怒、抱怨、困扰甚至是喜悦、夸张等强烈情感时,通常会使用一些较为极端的字,所以“X的一比”更能表达说话者内心的强烈情绪而被人们使用。

“X的一批”最开始是作为网络用语流行起来的。

[ 1 ]二、X的类型根据实体构式和图式构式的定义,“X的一批”属于半固定的图式型构式,其中“X”为受到一定条件限制的空缺成分,“的”是结构助词,数量结构“一批”做程度补语,“的”和“一批”的位置已经固定化,产生了新的语义内涵,该构式的构式义是对“X”的程度评价。

X作为“X的一批”的话题焦点,具有评价性的特征。

[ 2 ]X在语音特征上多数为单音节,包括性质形容词、部分动词和名词。

(一)形容词绝大部分能进入到“X的一批”的形容词是单音节形容词。

例如:(1)终于搬完家了,累的一批,接下来还有无数个行李需要拆包收拾。

(2)我再也再也不会坐这里的出租,简直黑的一批。

(3)天天打雷下雨,还热的一批,不想待这地球了。

例(1)(2)(3)中的X都是单音节形容词,且大多数为性质形容词,具有程度特征,与“一批”构成“X的一批”后表达“很、非常”之义。

例(1)中“累的一批”就是表示非常累、特别累,是程度的递增,这表达了说话者对于某一事件的主观感受。

例(2)中“黑的一批”表示说话者认为出租要价非常黑,价格非常不合理。

英语句法结构的嬗变对语法化的影响——以英语存现结构、被动结构、分句结构为例一、引言句法结构是指词与词之间相互联系、相互作用的方式。

一个具体的句法结构通常称为一个结构体。

实词的虚化、句法的形成皆存在语法化的过程。

“语法化不仅表现在词类,也表现在句法结构或格式上。

句法结构或格式的语法化是指句法结构的改变、结构层次的变换、结构界限的丢失或重新划分等语法化现象。

句法结构语法化是句法演变的重要动因。

”(陈忠敏,2021)[1]P4二、英语存现结构语法化英语存现句的句法结构具有层次性。

存现句由“There”充当虚位主语,虚位主语的出现,使得实义主语后移,引起句法结构层次变换,简单句语法化为存现句。

(一)存现结构句法分析按照构式语法,存现结构由三个部分构成:存现处所、存现动词、存现主体。

英语存现句的基本形式:“There+V+NP +(PP)+(其他)”,结构中存在一个非重读的虚位成分“There”,在句中作引导词或者形式主语,谓语动词(V)通常是“be 动词或存现动词”;谓语动词后跟有“实义主语(Notional subject)或真主语(Real subject)”,即“NP”;实义主语之后通常跟有地点状语(Locative adverbial)或时间状语(Temporal adverbial),即“PP”。

[2]P331句法分析中,英汉存现句的存现处所词呈现极大的差异。

汉语存现句的基本结构为:“方位短语/时间短语+动词+主体短语”。

汉语存现句中,处所词是句子的主语,英语存现句中,处所词是句子的地点状语。

[3]P116英语存现句所处词不可缺少介词。

汉语存现句中的处所词大多不用介词,动词谓语句(非存现句)的处所状语多用介词。

[4]P28汉语处所词可由名词直接构成,也可由名词与方位词(里、外、前、后、上、下等)结合构成。

此外,处所词可单独出现作为汉语存现句的主语,也可与时间词结合同样可构成汉语存现句的主语,以此作为谈话题目时间上的内容补充说明,处所词与时间词成为句子其余部分叙述的内容的起点。

现代汉语论文-汉语言文学论文-语言学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——在全球化、信息化、现代化的浪潮中,人类在文化上正在趋同,而个人却越来越追求个性.由此而导致语言开始开放、多元、复杂和多变起来,尤其是近年来汉语新词汇的层出不穷.通过给原有旧词赋予新义以及积极吸收借鉴外来词与方言词等途径,现代汉语词汇得到了进一步的丰富和发展。

下面是搜素整理的现代汉语论文8篇,供大家借鉴参考。

现代汉语论文第一篇:汉语中V个Np结构特点及其作用研究摘要:汉语中有一类特殊的V个Np结构,其中Np在语义上不是作为V支配、关涉的对象,而是作为V的结果情状,整体语义表示的是由动作行为所产生的结果、所达到的程度或动作发生后所呈现的情状。

[+非可控性]、[+变化性]、[+致使性]是该结构主要的语义特征。

其中V多为不及物动词,Np丧失了名词的指称性,功能上大多已经陈述化,为无指性体词。

V个Np结构功能上有凸显结果、描摹性状,显现高程度极大量义,非合意意外结果态特征。

该结构主要的生成机制是转喻与隐喻模式和语言表达的主观性需求。

关键词:V个Np结果义结构; 句法特征; 情状功用; 生成机制;The Feature, Function and Generative Mechanism of the Result Semantic Structure of V 个NPXIONG Zhou-mengwei WANG Yu-boDepartment of Chinese Language and Literature, East China Normal University School of Chinese Language and Literature/NationalInstitute of Chinese Language Matters and Social Development, Wuhan UniversityAbstract:A special structure in Chinese isV ge NPin which Np is no longer governed by the verb but is the concerned object. As the result state of VP, the semantics of the structure is about the result, the degree to be reached and the modality brought about by the verb, carrying the semantic features of [+ self controllability], [+ action], and [+causative]. Mostly, the V is intransitive, the NP is not referential---to be declarative. On the modality features, it shows: prominent by its complementarity and consequentness, the concretization and vividness of state, subjectivity enhancement, and the prominence of anti-expectation. Its main generative mechanism is metonymic, metaphorical and expresses subjective needs.一、引言现代汉语中有一类特殊的V个Np结构值得一提。

1《语文研究》2010年第4期(总第117期)语法化现象在不同层面中的句法表现*张谊生(上海师范大学语言研究所,上海200234)摘要:语法化过程中的滞后与遗留,导致词类功能与句法结构呈现出阶梯式的降格虚化,据此可以作为检验词性与结构的依据。

语义的虚化与抽象化常伴随着言者主观性的增强,词义的演化并非都是淡化或消退,有时只是减弱了客观意义,加强了主观意义。

语用的强调与语义的磨损,使得发话人有时会采用叠加强化的表达方式。

篇章中的一些言语小句在语法化的作用下会逐渐凝固化与关联化,最终转化为关联词语或情态成分。

关键词:语法化;滞后;强化;主观化;凝固化中图分类号:H146.3 文献标识码:A 文章编号:1000-2979 (2010) 04-0012-080前言0.1本文不拟对语法化现象作一全景式的论述,而是选取了句法、词义、语用、篇章四个不同层面的语法化现象,分析语法化演化在不同层面中的句法表现。

本文的基本结论是:无论哪个层面的语法化,其演化结果总是体现在形式和内容两个方面。

语法化在形式方面的演化包括句法结构由自由转化为粘着、由繁复转变为简洁、由基干转为辅助等;语法化在内容方面的演化则包括基本义的抽象化、泛化与主观化的增强等。

语用表达中,发话人为了强调某些表现成分或者为了使表达更为精确,有时就会运用强化方式从而导致叠加与羡余;篇章中的言语小句在频繁使用中会逐渐凝固化与关联化,进而转化为关联词语或情态成分。

0. 2本文例句部分引自北京大学语料库,部分选自通过人民网等网络检索到的当代新闻报道,部分简单的常识性例句是自拟的;为了节省篇幅,现代例句一般不标出处。

1 句法结构中的滞后与遗留滞后(retardation)与遗留(remaining)是语法化过程中普遍存在的句法现象(Hopper J. Paul&Elizabeth C. Traugott 1993,沈家煊1994)。

滞后是指语形的变化总是滞后于语义的变化,而遗留则是指实词虚化成语法成分后,总归会或多或少保留一些原实词的句法语义特点。

框式结构与“V得慌”的用法【摘要】框式结构是一种修辞手法,通过将信息框起来来强调重点。

而“V 得慌”是一种流行的网络用语,表示某种情绪或状态。

本文将探讨框式结构和“V得慌”的关系,分析其在修辞上的应用。

框式结构的特点是突出重点、简洁明了,能够有效地引起读者的注意。

而“V得慌”的意义在于表达一种紧张或焦虑的情绪。

将框式结构和“V得慌”结合起来使用,可以更好地表达出紧迫感和焦虑感。

通过案例分析,我们可以看到这种修辞手法的有效性。

框式结构和“V得慌”的结合不仅是一种有效的表达方式,也给我们在修辞上的探索带来新的可能性。

未来,我们还可以进一步探讨框式结构和“V得慌”的用法,探索更多创新的表达方式。

【关键词】框式结构、“V得慌”、修辞手法、意义、联系、强化效果、案例分析、起源、特点、结合、探索、未来。

1. 引言1.1 框式结构的定义框式结构是修辞学中的一种常见修辞手法,指的是将句子或段落按照固定的模式排列,从而增强表达的逻辑性和语言的美感。

框式结构通常包括开头、中间和结尾三个部分,每个部分都有特定的功能和作用。

通过使用框式结构,作者可以更好地组织文章的内容,使读者更容易理解和接受。

框式结构在文学作品和演讲中经常被使用,可以增加文章的说服力和吸引力。

在写作中,框式结构可以帮助作者更好地表达自己的思想,使文章更具有条理性和连贯性。

通过合理运用框式结构,作者可以引导读者的思维,使其更容易明白作者的意图和观点。

框式结构不仅可以增强文章的逻辑性,还可以让文章更加生动有趣,更具有感染力。

掌握框式结构是写作者提高写作水平的重要手段之一。

1.2 “V得慌”的起源“V得慌”一词源自于网络用语,起初在社交平台和网络论坛中流行。

该表达方式较为生动形象,用以描述某人因某种原因导致处于焦虑、烦躁、不安等状态。

这种表达方式更符合当下年轻人的口语表达习惯和审美需求,因此在网络世界中迅速传播开来。

“V得慌”的起源可以追溯至汉语中的“V字结构”,其中V代表动词,例如“吓得慌”、“气得慌”等。

“X不得”能性述补结构研究能性述补结构是现代汉语中比较特殊也比较重要的一种句法形式,一直是语法学界研究的热门话题。

许多学者都对其进行过细致的研究,并且取得了丰硕的成果。

“X不得”作为现代汉语能性述补结构的一种形式,在口语中使用较多,是现代汉语口语中比较常见的固定结构,有特殊的情态义。

从不同角度对“X不得”进行研究,对深入认识现代汉语能性述补结构有重要意义。

“x不得”中的“X”,既可以由单音节的动词或形容词构成,也可以由双音节的动词或形容词构成。

充当“X”的动词大多具有动作性和自主性。

能够进入“X不得”的形容词必须是性质形容词。

根据凝固的程度,将“X不得”分为临时性“X不得”和凝固性“X不得”,并且从句法功能、语义功能、语用功能三个层面分析“X不得”。

“X不得”与其他谓词性结构一样,在句中主要作谓语成分。

临时性“X不得”可以细分为两类:一是在已然状态下,动作的发出者由于主客观的原因而不能实现某个动作行为,是对动作发出行为的客观的描述;二是处于未然状态,对还未发生的动作行为的否定,起“警示、提醒、劝告”的作用,以避免动作主体出现错误,造成损失。

“X不得”有三个焦点——“X不得”后接的宾语、“X”和“得”。

“X不得”在使用过程中带有说话人的主观判断和态度,因此,具有一定的主观性。

“X不得”经历了漫长的语法化过程。

在这个过程中,“X不得”主要经历了三个阶段:松散期、结合期和凝固期。

“x不得”的松散期主要在入唐之前,这一阶段“X”与“不得”结构松散,还未形成“X不得”结构。

“X”与“不得”既可以间接连用,也可以直接连用。

“X”与“不得”在入唐之后开始结合,成为一个整体,形成述补结构,在句中作谓语。

宋代以后是“X不得”的凝固期,在这一阶段形成了典型的能性述补结构。

这一时期,“X不得”使用频繁,“X”除了动词之外还由形容词构成。

某些“X不得”也在这一阶段凝固成词。

宋元时期,“X不得”多表示动作的发出者由于某种原因而使某个动作不能发出,到了明清以后,“X不得”凝固程度加深,逐渐衍生出第二种意义:表示提醒、劝告、警示、禁止等义,体现出较强的主观性。

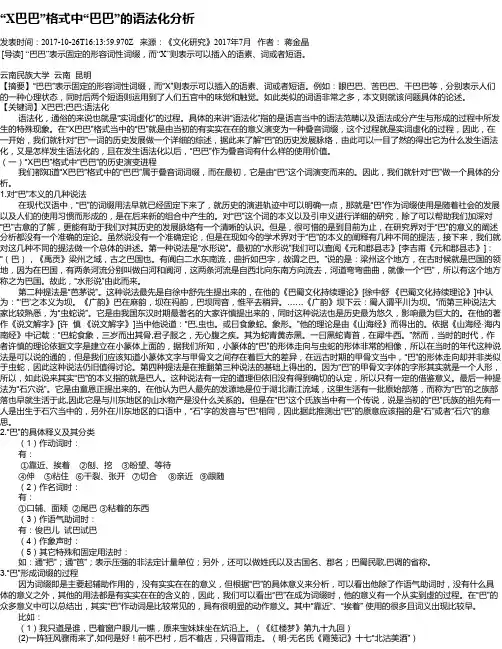

“X巴巴”格式中“巴巴”的语法化分析发表时间:2017-10-26T16:13:59.970Z 来源:《文化研究》2017年7月作者:蒋金晶[导读] “巴巴”表示固定的形容词性词缀,而“X”则表示可以插入的语素、词或者短语。

云南民族大学云南昆明【摘要】“巴巴”表示固定的形容词性词缀,而“X”则表示可以插入的语素、词或者短语。

例如:眼巴巴、苦巴巴、干巴巴等,分别表示人们的一种心理状态,同时后两个短语则运用到了人们五官中的味觉和触觉。

如此类似的词语非常之多,本文则就该问题具体的论述。

【关键词】X巴巴;巴巴;语法化语法化,通俗的来说也就是“实词虚化”的过程。

具体的来讲“语法化”指的是语言当中的语法范畴以及语法成分产生与形成的过程中所发生的特殊现象。

在“X巴巴”格式当中的“巴”就是由当初的有实实在在的意义演变为一种叠音词缀,这个过程就是实词虚化的过程,因此,在一开始,我们就针对“巴”一词的历史发展做一个详细的综述,据此来了解“巴”的历史发展脉络,由此可以一目了然的得出它为什么发生语法化,又是怎样发生语法化的,且在发生语法化以后,“巴巴”作为叠音词有什么样的使用价值。

(一)“X巴巴”格式中“巴巴”的历史演变进程我们都知道“X巴巴”格式中的“巴巴”属于叠音词词缀,而在最初,它是由“巴”这个词演变而来的。

因此,我们就针对“巴”做一个具体的分析。

1.对“巴”本义的几种说法在现代汉语中,“巴”的词缀用法早就已经固定下来了,就历史的演进轨迹中可以明确一点,那就是“巴”作为词缀使用是随着社会的发展以及人们的使用习惯而形成的,是在后来新的组合中产生的。

对“巴”这个词的本义以及引申义进行详细的研究,除了可以帮助我们加深对“巴”古意的了解,更能有助于我们对其历史的发展脉络有一个清晰的认识。

但是,很可惜的是到目前为止,在研究界对于“巴”的意义的阐述分析都没有一个准确的定论。

虽然说没有一个准确定论,但是在现如今的学术界对于“巴”的本义的阐释有几种不同的提法,接下来,我们就对这几种不同的提法做一个总体的讲述。

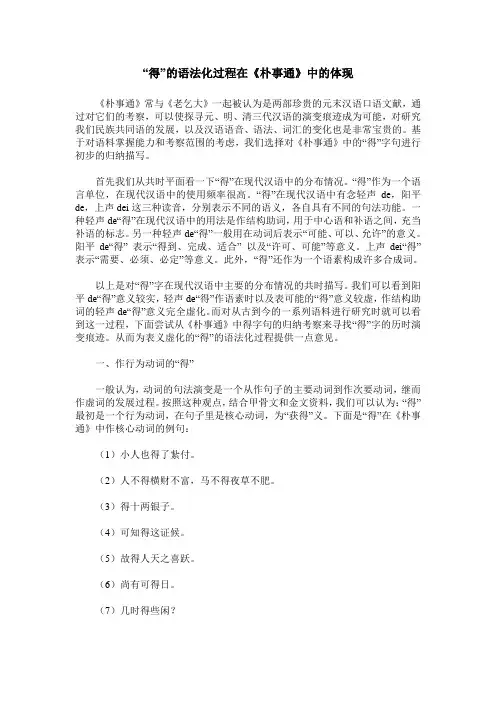

“得”的语法化过程在《朴事通》中的体现《朴事通》常与《老乞大》一起被认为是两部珍贵的元末汉语口语文献,通过对它们的考察,可以使探寻元、明、清三代汉语的演变痕迹成为可能,对研究我们民族共同语的发展,以及汉语语音、语法、词汇的变化也是非常宝贵的。

基于对语料掌握能力和考察范围的考虑,我们选择对《朴事通》中的“得”字句进行初步的归纳描写。

首先我们从共时平面看一下“得”在现代汉语中的分布情况。

“得”作为一个语言单位,在现代汉语中的使用频率很高。

“得”在现代汉语中有念轻声de,阳平de,上声dei这三种读音,分别表示不同的语义,各自具有不同的句法功能。

一种轻声de“得”在现代汉语中的用法是作结构助词,用于中心语和补语之间,充当补语的标志。

另一种轻声de“得”一般用在动词后表示“可能、可以、允许”的意义。

阳平de“得” 表示“得到、完成、适合” 以及“许可、可能”等意义。

上声dei“得”表示“需要、必须、必定”等意义。

此外,“得”还作为一个语素构成许多合成词。

以上是对“得”字在现代汉语中主要的分布情况的共时描写。

我们可以看到阳平de“得”意义较实,轻声de“得”作语素时以及表可能的“得”意义较虚,作结构助词的轻声de“得”意义完全虚化。

而对从古到今的一系列语料进行研究时就可以看到这一过程,下面尝试从《朴事通》中得字句的归纳考察来寻找“得”字的历时演变痕迹。

从而为表义虚化的“得”的语法化过程提供一点意见。

一、作行为动词的“得”一般认为,动词的句法演变是一个从作句子的主要动词到作次要动词,继而作虚词的发展过程。

按照这种观点,结合甲骨文和金文资料,我们可以认为:“得”最初是一个行为动词,在句子里是核心动词,为“获得”义。

下面是“得”在《朴事通》中作核心动词的例句:(1)小人也得了紥付。

(2)人不得横财不富,马不得夜草不肥。

(3)得十两银子。

(4)可知得这证候。

(5)故得人天之喜跃。

(6)尚有可得日。

(7)几时得些闲?(8)是大前日个衙门令史送的来了,得也得了。

浅析动词“得”的语法化过程作者:徐琳来源:《文艺生活·文艺理论》2011年第02期摘要:语法化是从历时的角度来探究的,一般看来,词的语法化过程也就是词义的虚化过程,本文通过“得”从表示具体概念逐渐虚化到没有实在意义,并结合其在句法上所处的地位,起到的功能来来对“得”的语法化过程进行展示。

关键词:得;动词;词义;语法化中图分类号:H146文献标识码:A文章编号:1005-5312(2011)05-0174-01“语法化”在中国传统语言学中称为“实词虚化”,这个概念最早是由中国人于13世纪提出来的,元朝周伯琦在《六书正伪》中说:“大抵古人制字,皆从事物上起。

今之虚字,皆古之实字”。

西方学者也承认这一观点。

西方学者认为,一个词的语法化体现为其语义功能从表示具体的概念演变为表示抽象的概念的过程。

本文从“得”的词义发展变化出发,结合其在句子中处的语法位置,对其语法化过程进行一个综述性的说解。

一、表具体概念(作为核心动词)“得”甲骨文的字形是,像一只手拿着贝壳,最初的意义是指获得某种具体的对象。

最初是一个行为动词,在句子里是核心动词。

“得”的本义为“获得”。

《说文·彳部》:“得,行有所得也。

”《左传·定公九年》:“凡获器用曰得,得用焉曰获。

”(1)缘木求鱼,虽不得鱼,无后灾。

(《孟子·梁惠王上》)(2)不入虎穴,焉得虎子。

(《后汉书·班超传》)以上的例子中,“得”的对象都是具体的。

“得”作为行为动词,在句子是核心动词的地位,是个及物动词。

二、具体概念开始虚化(作为次要动词,连动词)贝罗贝、梅祖鳞和孙朝奋认为连动式是汉语动词语法化的必由之路。

可以认为汉语动词的语法化过程是与连动结构分不开的。

而高增霞在《现代汉语连动式的语法化视角》中提到:在连动语言中经常出现这样一种“很强的词汇化和意义语法化的历史变化倾向”总体来看,这种重新分析所经过的路程都不外乎这么两种:整个连动式被看作一个同汇项目;或者其中一个动词虚化成一个虚词,如介词、副词、时态助词等,在语义和语法地位上发生“降级”。

“语法化”问题关于《“语法化”问题》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

语法化grammaticalization 指的是语法范畴和语法成分产生和形成的过程或现象,最典型的表现是语言中意义实在的词汇或结构式演变成无实在意义、仅表语法功能的语法成分,或者一个较虚的语法成分变成更虚的语法成分。

在现代语言学中,研究这种语法化现象的理论通常被称为“语法化学说”或“语法化理论”。

本版邀请我院语言所吴福祥介绍近年来国外语法化研究中的几个热点问题,同时也对国内近年来的语法化研究情况作一简介。

1.语法化的单向性问题最近几年来,单向性(unidirectionality)无疑是语法化研究中争论最为热烈的一个问题。

单向性是语法化理论中的一个最重要的假设,指的是语法化的演变是以“词汇成分>语法成分”或“较少语法化>较多语法化”这种方向进行的。

语法化的单向性由Givon首先明确提出并作出解释,此后一直被认为是语法化的一个重要特征。

单向性问题的争论始于20世纪90年代末期,这个争论在很大程度上是由Newmeyer引起并由DavidLightfood以及RichardJanda和BrianJoseph等学者所推动。

Newmeyer的《语法形式与语法功能》一书中专门有一章叫做“解构语法化”,列举了大量的所谓单向性反例,据此否认单向性的存在;不仅如此,Newmeyer甚至宣称“根本没有语法化这样的东西”。

DavidLightfood则指责单向性的研究本质上是19世纪历史比较语言学“反结构主义”(anti struc鄄turalist)的东山再起。

此后,《语言科学》(LanguageSciences)专刊(2001,23.2 3,由LyleCampbell 编辑,收有Campbell,Joseph,Newmeyer,Norde,Janda等五人的文章)整个一期几乎无例外地致力于否定单向性的理论价值,并提出反对单向性的各种理论和经验上的证据。

语言学的语法化名词解释语言学是研究人类语言产生、发展和运用的学科,它旨在理解语言的结构和功能。

其中一个重要的研究领域是语法,它探讨语言中的句法规则和词汇的组织方式。

在语法研究中,有一个重要的概念是“语法化”,它指的是一种语言现象或词汇的演变过程,在这个过程中,词汇或语法变得越来越像语法的一部分。

1. 句法化:句法化是一种语言变化的过程,表达手段从词汇演化为语法形式。

在句法化过程中,一个常见的现象是功能词的衍生。

例如,在英语中,副词“out”经过句法化演变成了一个前缀,表达“超过”或“结束”的意义。

这种功能词的句法化使得语言表达更加简洁和灵活。

2. 语义化:语义化是指语言中的词汇演变为具有更加具体意义的表达方式。

在语义化过程中,词汇获得了更为明确和具体的含义。

例如,在英语中,动词“get”在语义化过程中产生了许多变化,如“get up”表示“起床”、“get out”表示“出去”等。

这些变化使得词汇更具信息量,帮助人们准确地表达自己的意思。

3. 像化:像化是指语言中的词汇或表达方式通过模仿、拟声或拟态的方式来表示特定对象或动作的过程。

这种语法化现象使得语言更富有表现力。

例如,在汉语中,有许多词汇通过模仿声音的方式来表达特定对象,如“咕咕”表示鸡叫声、“喵喵”表示猫叫声。

这种象化现象使得词汇更加生动形象,增强了语言的表达能力。

4. 词性转化:词性转化是指一个词的词性在语法化过程中发生变化的现象。

在词性转化中,原本具有特定词性的词汇被转化为其他词性的词汇,同时保留原来的词义。

例如,在汉语中,“快乐”作为形容词表示开心的意思,经过词性转化后,可以演变为名词“快乐”表示一种情感状态。

这种词性转化丰富了词汇的用法,增加了语言的多样性。

5. 借用:借用是指一种语言从其他语言中借用词汇或表达方式的过程。

在借用过程中,词汇或表达方式被引入到目标语言中,并逐渐融入语言的日常使用。

例如,在中文中,“coffee”一词被借用为“咖啡”,“pizza”一词被借用为“比萨”。

试论“X门”的语法化和语义隐喻化作者:宋平润来源:《现代语文(语言研究)》2009年第06期摘要:本文通过对社会中出现的大量“X门”语言现象进行形式和语义的分析发现,认知的隐喻化使其产生了新的语义。

而这种语义的虚化投射作用在语言形式上,“X门”便逐渐出现了语法化的趋势。

“X门”在语法化的起始阶段,具有其自身的特点,但是否能发展成真正的词缀,尚未可知。

关键词:“X门” 语法化隐喻一、“X门”的语法化过程(一)“X门”外来词阶段“X门”的用法最初源于20世纪70年代美国的Watergate Case(水门事件),水门事件发生后不久,复合词watergate中的单词gate(原义为大门、闸门)被演变成了全新的英语词根,表示“丑闻、事件”。

30多年来,英语里已经习惯把各种各样的丑闻或影响比较大的事件称作“~gate”。

汉语从“水门事件”发生的那一年起,在报道国外事件中,陆续使用一些“~gate”借词,如:伊朗门(Irangate)、档案门(filegate),拉链门(zippergate)、虐囚门(prisonergate)、情报门(intelligencegate)等。

(二)“X门”新造词阶段2004年3月19日,台湾陈水扁遭枪击。

3月29日,国际知名财经媒体彭博(BL00MBERG)通讯社从台北发稿时创造了新词“bullet-gate(子弹门)”。

很快,“子弹门”在港台用开了。

至此以后,“X门”新造词开始大量产生。

通过Google和百度两大搜索引擎随机收集汉语“××门”的相关语料,百度找到相关网页约3,080篇,Google约有1,600项符合“××门”事件的查询结果。

粗略统计,从2006年1月到8月底,仅仅8个月时间,媒体包括网络爆出至少30个中国式的“××门”:馒头门、铜须门、邮件门、电话门、解说门……①(三)“X门”的语法化阶段通过调查发现,“X门”借入和使用之初都包含了某些特定的内涵,如“政治事件”“丑闻”“轰动效应”等。

现汉结构助词的语法化过程——从结构助词“的、地、得”产生发展看词汇语法化一、选题及相关概念1、选题原因:现代汉语助词是一个非常严格封闭的类,其绝对数量相当有限,总共有四十几个,就现代汉语自身的语言系统而言,结构助词是一类非常重要的词类,而且在现代汉语里结构助词主要有“的、地、得”。

它们每一个词,都有非常突出的个性特征,这就决定了研究方法尽可能地加以细化,深入每一个词的内部逐步加以探讨和剖析,分析其历史演变,揭示其个性特征,然后再加以比较和总结,从而找出内在的共性和规律。

将有助于我们更好地理解使用这三个词。

也可以揭示一些普遍的语法现象。

所以此文对助词“的、地、得”的历史演变研究作一综述,一方面可以理清它们的发展脉络,另一方面也以便在此基础上将结构助词研究再上一个台阶。

2、相关概念结构助词结构助词作为虚词中的一大类,是指附着在词或短语后并表示一定结构关系或附加意义的词。

古汉语中结构助词使用的随意性上古汉语的“之”虽然也有类似“的”的语中用法, 但它始终没有形成“的”的那种硬性规律。

先看“之”在《论语》中的使用情况。

首先, 表示领属,有时可以用“之” , 比如“夫子之文章, 可得而闻也” (《论语·公冶长》 ) , “以其兄之子妻子” (《论语·公冶长》 );但是也常可以用“零标记”(例中用Á 标出) : “仲弓为季氏Á 宰,问政。

”(《论语·子路》 ) “举尔Á 所知。

尔Á 所不知, 人其舍诸?”(《论语·子路》 )与后一句相同的结构有时则用“之”字, 例如: “子之所慎: 齐、战、疾”(《论语·述而》 )。

现代汉语结构助词在书面上分化为“的、地、得”三个。

它们都读轻声de,故而是三个同音词。

“的、地、得”是虚词,单独没有任何的实在意义,说它们是三个词,是因为它们附着在别的词或词组上表示各自不同的语法意义。

其中,“的”的基本功能是构成“的”字短语充当定语修饰名词或构成“的”字短语充当名词。