台湾国民党军衔

- 格式:doc

- 大小:302.50 KB

- 文档页数:9

国民党少将赵志华生平简介赵志华生平简介赵志华生于1914年,河北通县人,1933年9月毕业于南京中央军校第十期,后来曾经参加了与红军的作战,也参加了抗日战争和解放战争,最后蒋介石从大陆撤退去台湾的时候跟随蒋介石去了台湾,在台湾辗转成为了国民革命军装甲兵学校少将校长,装甲兵副司令。

赵志华之所以被世人所知道是因为其发动了著名的湖口兵变。

1964年1月21日上午10时左右,赵志华在新竹湖口装甲兵基地大集合场召集装甲主力部队第一师的所有队职干部训话,声称要打到台北去,清除掉蒋总统身边的“坏人”,学习古时候的“清君侧”的做法,保卫蒋总统。

在其发表的演说中提到了三点:一:台湾在世界上的地位不乐观,很多国家都与中共联系密切,台湾的地位大大的不保,而政府官员却没有能力处理出现的这些问题,有的甚至是发布两个中国的论调,台湾陷入了危险境地。

二:很多高级将领没有反攻大陆的决心,生活腐化,当时作为总统府参谋长的周至柔的一条狼狗一个月的花费甚至比一个连的伙食费还要高。

三:装甲部队是一支精锐之师,理应当担当起保家卫国的重任。

演说完毕之后赵志华问谁愿意跟随自己带兵去台北,没有人回答,后来有一个人说自己愿意去,于是走上了台,赵志华正想要夸赞这个人,不料想这个人猛的抱住了赵志华,大喊着:“抓起来!”于是赵志华被众人一拥而上抓了起来,最后被判处了无期徒刑。

1978年,赵志华保外就医,不久就去世了,据说可能是被当局暗害的,享年65岁。

通过赵志华简历后人可以看到赵志华是一个希望蒋政权强大的人,希望蒋介石反攻大陆的人,对蒋介石政府充满了赤胆忠心,但是却搬起石头砸自己的脚,可悲可叹。

赵志华湖口兵变赵志华生于1914年,后任国民革命军装甲兵学校少将校长。

正是这样一位校长因为不满蒋介石政府的种种贪污腐败,更是由于不满当权者的奢侈糜烂,于是在台湾新竹湖口召集起装甲兵干部,想要发动兵变,据说要清理掉蒋总统身边的一些小人,一些不为党国着想,不想反攻大陆,只想着吃喝享乐的“奸佞”。

各国军衔大全军衔的起源l5世纪以前的世界各国军队中,只有官衔,没有军衔。

军衔与官衔的根本区别是把士兵纳入了军队的等级体系,这是一种革命性的进步。

最初用军衔代替官衔的变革,发生在15世纪一16世纪的意大利和法国等一些西欧国家。

其原因是在这些国家中出现了资本主义萌芽,工商阶级为了发展贸易,需要有一个强有力的王权,以打破封建割据。

国王为了集中王权,需要工商阶级的财政资助,于是,在这些国家出现了一个以保护贸易为交换条件、工商阶级出资支持君主制的政治局面。

国王通过税收得到了雄厚的财源,雇佣国外的军人建立听命于自己的军队。

从此以后,雇佣军成了国家的主要军事力量,正如恩格斯指出的那样,“新的军队开始由大批雇佣军编成,因为封建制度的瓦解,获得了谁出钱就为谁服务的自由”。

雇佣军以步兵为主体,其成分大都是自由农民、市民、破产骑士、有产市民的子弟以及出身于其他阶层的普通人。

雇佣军的组织以连为基本单位,几个连组成一个团。

连的指挥官称作上尉,副手称中尉;团由称作上校的军官指挥,助手称为军士长,后来改称少校。

随着资本主义的发展,等价交换、平等权利等资本主义的社会原则反映到了军事领域,刺激着军队改变其官职的选拔制度:以出身门第世袭军职的旧传统破产了,建立起按劳绩战功获得军官职位的新制度。

但是被选拔上来的这些非贵族的指挥官,由于没有爵位可供标志个人的身份,自己的荣誉、地位和待遇得不到社会的保障,于是,这些平民出身的军官们,强烈要求设立一种与其军职相对应的阶位称号,来保障自己的社会地位。

而这种要求也符合新兴资产阶级使用这些阶层的力量来共同反对封建领主的政治利益。

这样,终于导致了雇佣军中原先的某些职务名称,逐步转变成为个人的阶位称号,职务则用“连长”、“团长”来命名。

从而形成了军队职务与军衔等级相对应的两大体系,出现了包括军官、士兵在内的军队衔级制度。

军衔制度的出现,促进了军队的建设。

法国启蒙思想家伏尔泰指出,法国国王路易十四在同西班牙的战争中,由于法军建立了一套完善的军衔制度,“军人的衔级开始成为一种权利,大大优于家庭出身,受人重视的是劳绩战功,而不是祖宗门第”,使得法军所向披靡,“路易十四一在边境出现,边境城市便纷纷落入法国手中”。

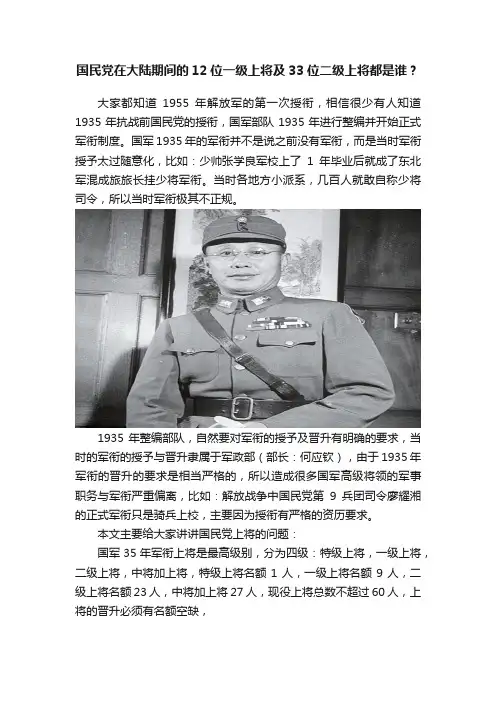

国民党在大陆期间的12位一级上将及33位二级上将都是谁?大家都知道1955年解放军的第一次授衔,相信很少有人知道1935年抗战前国民党的授衔,国军部队1935年进行整编并开始正式军衔制度。

国军1935年的军衔并不是说之前没有军衔,而是当时军衔授予太过随意化,比如:少帅张学良军校上了1年毕业后就成了东北军混成旅旅长挂少将军衔。

当时各地方小派系,几百人就敢自称少将司令,所以当时军衔极其不正规。

1935年整编部队,自然要对军衔的授予及晋升有明确的要求,当时的军衔的授予与晋升隶属于军政部(部长:何应钦),由于1935年军衔的晋升的要求是相当严格的,所以造成很多国军高级将领的军事职务与军衔严重偏离,比如:解放战争中国民党第9兵团司令廖耀湘的正式军衔只是骑兵上校,主要因为授衔有严格的资历要求。

本文主要给大家讲讲国民党上将的问题:国军35年军衔上将是最高级别,分为四级:特级上将,一级上将,二级上将,中将加上将,特级上将名额1人,一级上将名额9人,二级上将名额23人,中将加上将27人,现役上将总数不超过60人,上将的晋升必须有名额空缺,特级上将1人:蒋介石一级上将9人阎锡山(晋绥军首领),冯玉祥(西北军首领),张学良(东北军首领),何应钦(黄埔军首领),李宗仁(桂军首领),朱培德(滇军首领),唐生智(湘军首领),陈济棠(粤军首领),陈绍宽(海军一级上将)注:一级上将都是当时地方实力派系的老大,一级上将都是能对一些二级上将及中将加上将有影响力的实力派人物。

后期晋升的一级上将3人:程潜(参谋总长),白崇禧(国防部长), 陈诚(参谋总长)程潜1939年5月13日晋升接替病逝的朱培德,白崇禧1945年10月5日晋升接退役的冯玉祥,陈诚1947年2月21日晋升接退役的张学良。

死后追晋一级上将5人:宋哲元,陈调元,刘湘,曹锟,吴佩孚注:死后追晋一级上将中的宋哲元,陈调元,刘湘三人原本是二级上将,曹锟,吴佩孚二人属于特批。

二级上将(21人)刘峙(河南省主席)、顾祝同(江苏省主席)、蒋鼎文(福建省主席),何成浚(湖北省主席)、朱绍良(贵州省主席)、宋哲元(察哈尔省主席)、韩复榘(山东省主席),刘湘(四川省主席),何健(湖南省主席),白崇禧(广西省主席),刘镇华(安徽省主席),于学忠(甘肃省主席),万福麟(热河省主席),杨虎城(陕西省主席),商震(河北省主席),徐永昌(山西省主席),傅作义(绥远省主席),杨爱源(察哈尔省主席)、陈调元(军事参议院院长),徐源泉(川鄂湘黔边区绥靖主任),龙云(云南省主席),杨虎城(陕西省主席)注:二级上将必须是地方省主席相当于北洋时期的督军,陈调元担任过山东省主席,徐源泉担任过湖北省主席,二人属于原北洋军阀元老,虽然当时职务不是省主席,但是也给予照顾。

1934年7月和1935年1月,国民政府重新制定了陆、海、空军《官制表》和《士兵等级表》。

1935年3月,颁布了新的军衔等级表,把上将分为第一、第二两级,增设特级上将。

整个军衔等级为六等十八级。

1935年4月起,国民政府陆续对国民革命军的高级将领授衔,使之规范化。

基本原则是,旅长、师参谋长、副师长等授少将;师长、军长、兵团司令、集团军司令等授中将;各地军阀首领和资格老权力重的军人,以及一些为革命为国家捐躯的军人,则授上将。

国民党军队和军事机关中的军官军阶,又分为任官和任职两种。

如任职是中将集团军总司令,任官有许多只是少将。

如戴笠,中将只是他的头衔,任官还是少将。

任职不限年资,可升可降;任官根据一定的年资,一般只升不降。

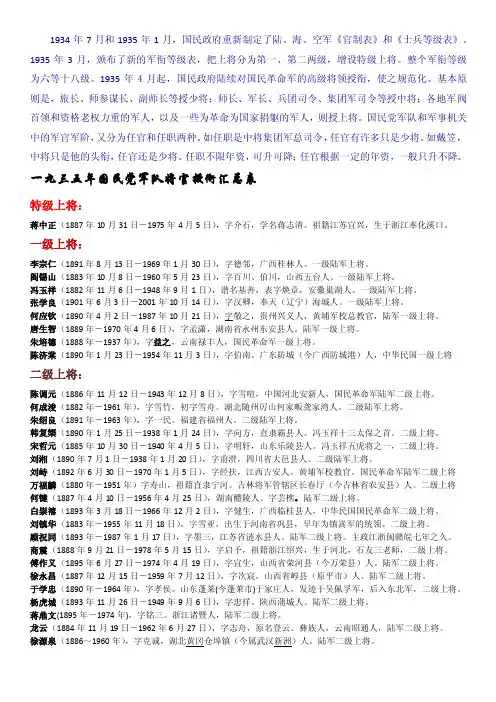

一九三五年国民党军队将官授衔汇总表特级上将:蒋中正(1887年10月31日-1975年4月5日),字介石,学名蒋志清。

祖籍江苏宜兴,生于浙江奉化溪口。

一级上将:李宗仁(1891年8月13日-1969年1月30日),字德邻,广西桂林人。

一级陆军上将。

阎锡山(1883年10月8日-1960年5月23日),字百川、伯川,山西五台人。

一级陆军上将。

冯玉祥(1882年11月6日-1948年9月1日),谱名基善,表字焕章,安徽巢湖人。

一级陆军上将。

张学良(1901年6月3日-2001年10月14日),字汉卿,奉天(辽宁)海城人。

一级陆军上将。

何应钦(1890年4月2日-1987年10月21日),字敬之,贵州兴义人,黄埔军校总教官,陆军一级上将。

唐生智(1889年-1970年4月6日),字孟潇,湖南省永州东安县人。

陆军一级上将。

朱培德(1888年-1937年),字益之,云南禄丰人,国民革命军一级上将。

陈济棠(1890年1月23日-1954年11月3日),字伯南。

广东防城(今广西防城港)人,中华民国一级上将二级上将:陈调元(1886年11月12日-1943年12月8日),字雪喧,中国河北安新人,国民革命军陆军二级上将。

中华民国军衔简介中华民国军衔简介2007-10-31 22:52中华民国军衔简介中华民国自1911年由革命先驱市中山领导的辛亥革命,推翻清朝296年的封建统治后,历经三个时期:南京临时政府时期(1911年—1912年)北洋军阀时期(1912年—1927年)民国政府时期(1927年—1049年)。

军队军衔的改革应该说,由于清政府自1905年至1911年历时5年多的军衔实行和不断的完善过程中,起点高,设置合理,仿自当时军事强国德国的军衔体系,所以军衔体系设立伊始,就已经站在了一个很高的起点上。

中华民国作为清王朝的继承者,在原清朝军衔设置的基础上除做了一些小修小改外,(军衔名称的变化,和增加将官级别)基本上是继承了清朝的军衔体系。

这种军衔体系一直影响到中华民国在大陆败退以后(1949年)在现在的台湾省还有很深的影响力存在。

从军衔的设立等级上看,清王朝共计有军衔等级军官三等三级,加额外军官(准尉)士兵;军士和兵各三等。

级别如下:上等第一级;正都统(大将军,将军)上等第二级;副都统上等第三级;协都统中等第一级;正参领中等第二级;副参领中等第三级;协参领次等第一级;正军校次等第二级;副军校次等第三级;协军校额外军官;军士;上士中士下士兵;正兵一等兵二等兵从军衔等级的设立上看,清政府是完全奠基了中华民国的军队军衔体系。

如将军分三级正副协,校官官分三级正副协,尉官三级正副协,军士和兵共计六级和1935年以前的国民政府军队军衔等级是完全一致的。

南京临时政府时期虽然存在的时间短,但也曾经两次颁布军衔等级。

都是在1912年1月内颁布上等官佐;大将校中将校少将校中等官佐;大领中领少领初等官佐;大尉中尉少尉额外军官;军士;一等目兵二等目兵兵;一等兵二等兵在这次的军衔改革当中军官的军衔等级除去军衔名称做了很大改变外,基本没有变化,但军士和兵的军衔等级分别改为各二级。

缩小了士兵的军衔级别。

时隔不久又做出了重大变动,军官军衔名称的继续改变外,士兵军衔等级又恢复到了清朝时期的士兵军衔等级,设置为二等六级。

从左至右:池玉兰、柴惠珍、潘爱珠、周美玉(图:台湾《联合报》)国民党当局出现过六位女将军,皆为少将。

根据台湾军方数据显示,军方自迁台以来,诞生的第一位女性少将是周美玉。

周美玉是中国军护的先驱开拓者,也是中国女性拥护少将军衔的第一人,有“军护之母”美誉,。

周女士一生以慈悲济世为怀,最先参加晏阳初的下乡村建设工作,1937年抗日战争开始,即追随林可胜等医学界先进,投身军旅,以救死扶伤为意志。

战后继续在军中服务,奠定我国军中护理的专业精神,堪称中国的南丁格尔。

周美玉将军1930年毕业于北平协和护校后多次赴美留学获硕士学位,与1938年毕业于北平协和护校并留美之余道真女士,为台湾护理界的进步具有极大贡献。

这位医护出身、一手创办“国防医学院”,在1958年元月获晋升为陆军少将之后,于1972年退伍。

台军第二位女将军潘爱珠,是政战系统出身,1955年出生,福建人,台湾政战学校1977年班政治系毕业。

据了解,潘爱珠在校成绩相当优异,以前三名的佳绩毕业,当时还获得蒋经国颁发绩优奖章,后来继续攻读硕士班,毕业后,就进入“军情局”,服役20余年,历任组长、研究员、副主任后,获前台当局“国防部长”汤曜明拔擢,担任“军情局政战主任”,2002年晋升台军少将,后调任台军政战学校教育长,2007年退伍。

台军第三位女将军柴惠珍,是台军首位作战兵科的女将官。

她陆续获得园艺学士、生化硕士、美国计算机博士学位。

历任台“国防医学院”副教授、“国家资通安全会报技术服务中心”副主任,于2006年晋升台军少将,担任台当局“国防部通资次长室通信综合处长”,领导台军网络作战的“老虎小组”。

池玉兰是2008年7月1日晋升,为台军方军事发言人,政战系统出身,原为军事发言人室副主任,获前台当局“国防部长”蔡明宪赏识,也是台军首位女性军事发言人。

另外还有一位神秘女将军,她晋升的消息并未纪录在台湾“国防部”等单位官方公开数据中,但在“情报局”内部档案却都有清楚的纪录,她就是姜毅英。

台湾军队军衔的变化

王忠东

【期刊名称】《世界航空航天博览:B版》

【年(卷),期】2003(000)04B

【摘要】近来,当海湾战云密布,朝鲜半岛唇枪舌剑时,台湾当局的某些要人却异常活跃,竟妄言“要对大陆采用先发制人的方略”,其狂妄的无知可见一般!要“先发制人”,必须要用军队。

在此,我们不妨了解一下台湾军队的一个方面-军衔制度,也算是“见一班而窥全豹”。

【总页数】2页(P18-19)

【作者】王忠东

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】D815

【相关文献】

1.打捞被遗忘的民族沧桑——1945年光复台湾的国民党军队赴台始末 [J], 肖舟;

2.从“洪仲丘案”谈台湾军事司法制度--以军队人权之法律保障为视角 [J], 汪芳洲

3.苏美军队军衔今昔 [J], 张欲立

4.台湾军队国家认同问题的研究对象与意义 [J], 赵景刚

5.凯斯轮式装载机成功交付台湾军队 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

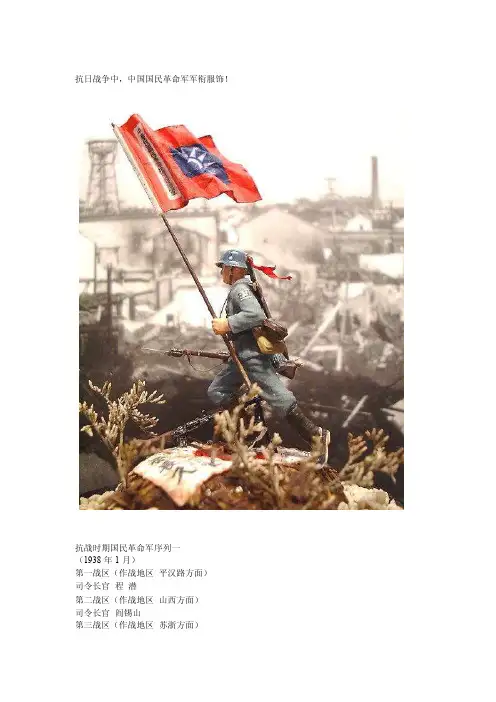

抗日战争中,中国国民革命军军衔服饰!抗战时期国民革命军序列一(1938年1月)第一战区(作战地区平汉路方面)司令长官程潜第二战区(作战地区山西方面)司令长官阎锡山第三战区(作战地区苏浙方面)司令长官顾祝同第四战区(作战地区两广方面)司令长官何应钦第五战区(作战地区津浦线)司令长官李宗仁第八战区(作战地区甘宁青方面)司令长官蒋中正副朱绍良武汉卫戍总司令部总司令陈诚西安行营主任蒋鼎文闽绥靖公署主任陈仪军委会直辖兵团第二十军团汤恩伯第二集团军孙连仲第二六集团军徐源泉第八集团军张发奎整训部队及未经调动部队计后方整训部队二十六个步兵师,未经调动部队十四个步兵师,七个步兵旅。

国民革命军序列二(1938年11月)第一战区(辖区豫省及安徽之一部)司令长官卫立煌第二战区(辖区山西及陕西之一部)司令长官阎锡山第三战区(辖区苏南皖南浙闽两省)司令长官顾祝同第四战区(辖区两广方面)司令长官张发奎第五战区(辖区皖西鄂北豫南方面)司令长官李宗仁第八战区(辖区甘宁青及绥远方面)司令长官朱绍良第九战区(辖区赣省一部鄂南(长江以南)及湘省)司令长官陈诚薛岳(代)第十战区(辖区陕西方面)司令长官蒋鼎文鲁苏战区(辖区苏北及山东方面)总司令于学忠冀察战区(辖区冀察文面)总司令鹿钟麟国民革命军序列三(1944年冬)第一战区司令长官胡宗南(代)第二战区司令长官阎锡山第三战区司令长官顾祝同第五战区司令长官李宗仁第六战区司令长官孙连仲第七战区司令长官余汉谋第八战区司令长官朱绍良第九战区司令长官薛岳第十战区司令长官李品仙冀察战区总司令高树勋驻印军总指挥萨尔登副郑洞国第一方面军司令官卢汉第二方面军司令官张发奎第三方面军司令官汤恩伯第四方面军司令官王耀武昆明防守司令部司令杜聿明总部直辖部队地方绥靖部队军委会直辖部队国民革命军,简称「国军」,由中国国民党在1925年师法当时俄国共产党「以党建校,以校领军」的模式,并参考苏联军事制度後创设。

早期国民革命军内部的将领和军官由中国国民党在广州创设的黄埔军校所加以培养训练,军队亦效忠国民党,为北伐、抗战、国共内战的国民政府军事主力。

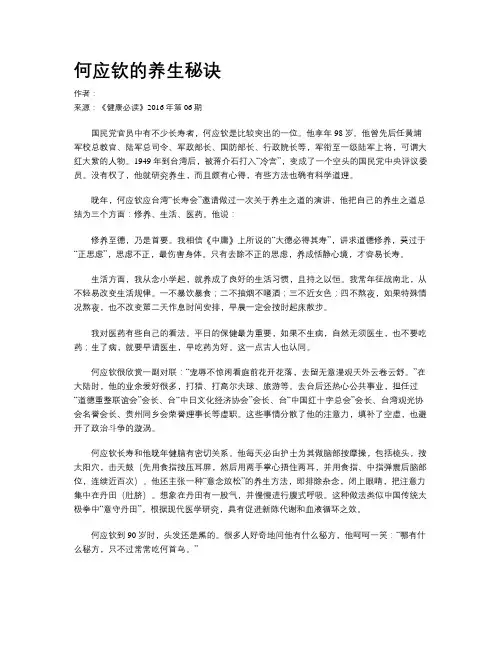

何应钦的养生秘诀作者:来源:《健康必读》2016年第06期国民党官员中有不少长寿者,何应钦是比较突出的一位。

他享年98岁。

他曾先后任黄埔军校总教官、陆军总司令、军政部长、国防部长、行政院长等,军衔至一级陆军上将,可谓大红大紫的人物。

1949年到台湾后,被蒋介石打入“冷宫”,变成了一个空头的国民党中央评议委员。

没有权了,他就研究养生,而且颇有心得,有些方法也确有科学道理。

晚年,何应钦应台湾“长寿会”邀请做过一次关于养生之道的演讲,他把自己的养生之道总结为三个方面:修养、生活、医药。

他说:修养至德,乃是首要。

我相信《中庸》上所说的“大德必得其寿”,讲求道德修养,莫过于“正思虑”,思虑不正,最伤害身体。

只有去除不正的思虑,养成恬静心境,才容易长寿。

生活方面,我从念小学起,就养成了良好的生活习惯,且持之以恒。

我常年征战南北,从不轻易改变生活规律。

一不暴饮暴食;二不抽烟不嗜酒;三不近女色;四不熬夜,如果特殊情况熬夜,也不改变第二天作息时间安排,早晨一定会按时起床散步。

我对医药有些自己的看法。

平日的保健最为重要,如果不生病,自然无须医生,也不要吃药;生了病,就要早请医生,早吃药为好。

这一点古人也认同。

何应钦很欣赏一副对联:“宠辱不惊闲看庭前花开花落,去留无意漫观天外云卷云舒。

”在大陆时,他的业余爱好很多,打猎、打高尔夫球、旅游等。

去台后还热心公共事业,担任过“道德重整联谊会”会长、台“中日文化经济协会”会长、台“中国红十字总会”会长、台湾观光协会名誉会长、贵州同乡会荣誉理事长等虚职。

这些事情分散了他的注意力,填补了空虚,也避开了政治斗争的漩涡。

何应钦长寿和他晚年健脑有密切关系。

他每天必由护士为其做脑部按摩操,包括梳头,按太阳穴,击天鼓(先用食指按压耳屏,然后用两手掌心捂住两耳,并用食指、中指弹震后脑部位,连续近百次)。

他还主张一种“意念放松”的养生方法,即排除杂念,闭上眼睛,把注意力集中在丹田(肚脐)。

想象在丹田有一股气,并慢慢进行腹式呼吸。

黄埔生在大陆时期国民党军队中的升迁,大体上可分为四个时期:一、大革命时期 黄埔军校前几期虽然学制只有半年左右,但在革命实践中锻炼了学生的意志和军事才干。

在轰轰烈烈的大革命时期,黄埔学生走出校门,身先士卒,冲锋陷阵在东征北伐的最前线,但绝大多数担任的是营、连、排长等初级军官。

随着国民革命军队伍的扩大,黄埔生所任职务也逐步提升。

第一位担任团长的黄埔生——孙元良。

孙元良,四川成都人,1904年生,黄埔军校第一期毕业。

毕业后历任国民革命军排长、连长、营长等职。

1926年7月国民革命军誓师北伐,因东征中表现突出的孙元良荣任第一军第一师第一团团长。

孙元良后来官运不畅,在淮海战役中率领的第十六兵团全军覆没,其侥幸脱逃。

到台湾后,孙元良选择了退役从商。

2007年5月25日,103岁的孙元良辞世,他是最后一位离世的黄埔军校第一期毕业生。

第一位担任师长的黄埔生——范汉杰。

范汉杰,广东大埔人,1896年出生,黄埔军校第一期毕业。

1924年黄埔军校创办时,范汉杰已从军多年,历任参谋、科长、支队长等职,年龄也快30岁了,是黄埔一期唯一的上校生。

黄埔军校毕业后,范汉杰和其他毕业生一样,从头做起,在军中担任排长、连长、营长等职务。

1926年夏,国民革命军北伐,他被提升为第四军第十师第二十九团团长,是黄埔一期生中最早担任团长的三人之一。

同年10月升任第十师副师长。

1927年4月宁汉分裂,范汉杰离开武汉转赴南京,深受蒋介石器重,被派往浙江担任警备师师长,成为黄埔一期生中最早任师长者。

第一位佩带将星肩章的黄埔生——李之龙。

李之龙,湖北沔阳人,1897年生,黄埔军校第一期毕业。

1915年,李之龙考入北洋政府在山东烟台开办的海军军官学校。

1921年冬,李之龙加入中国共产党,黄埔军校第一期毕业后调任苏联顾问鲍罗廷的英文翻译,毕业一年后就升任国民政府海军局政治部少将主任,是黄埔一期学生中最早佩带将星肩章的。

1926年2月,李之龙担任海军局代理局长,并被授予海军中将。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢国民党49年撤退台湾前一共封了哪12个一级上

将?

导语:国民党军队内部军衔混乱,收编各地方部队各行其道,授予机构繁多错乱,军衔与职务相比,军衔都普遍偏高,国民政府和军事委员会决定重新评定

国民党军队内部军衔混乱,收编各地方部队各行其道,授予机构繁多错乱,军衔与职务相比,军衔都普遍偏高,国民政府和军事委员会决定重新评定军衔,并仿照德国军衔制度制定新的军官军衔制度,1934年国民政府批准组建军事委员会铨叙厅(后扩组为部),具体负责依据新颁布《陆海空军官制表》重新评定军衔工作。

所有军官均由铨叙厅(部)报请国民政府授任。

国军授予上将的情况分为9种:

甲、特级上将,

乙、一级上将,首批授予8名,大陆时期共授予12名,逃台后授予24名,共36名

丙、追晋(赠)一级上将,大陆时期共授予5名,逃台后共授予4名,共9名

丁、二级上将,首批授予20名,大陆时期共授予35名,逃台后授予123名,共158名。

戊、陆军(海军)上将,大陆时期共授予16名,逃台后授予1名,共17名。

己、追晋(赠)陆军(海军)上将,大陆时授予29名,逃台后授予12名,共授予41名

庚、中将加上将衔,大陆时期共授予46名,去台后此军衔废止。

生活常识分享。

国民党上将军衔的授任早在1926年国民革命军北伐时,国民党军队中就已部分地实行了军衔制度。

熊斌、薛岳等1927年即已获得上将军衔。

1928年10月成立的军事参议院至1935年前后所任的上将军事参议就达三、四十人之多。

但是这一时期,由于战事频仍,军事长官的任免变动极为频繁,军衔制度也极其混乱,上将军衔的授任较滥。

为了适应国民党在军事上统一的需要,1934年6 月南京国民政府制订了《陆海空军官佐任命暂行条例》(《国民政府公报》1934年6 月),规定“上将需经实职年资已满并于国家建设有殊勋的中将晋任”。

1935 年初,为改变军阶过滥的现象,当时任军政部长的何应钦以“陆军官阶过滥,殊非尊重名器之道”为由,呈请国民党中央。

提出减少任命上将员额,及一部份上将改叙中将的建议,得到了国民党中政会通过。

(《国闻周报》第十二卷第十二期)同年3 月30 日公布了《特级上将授任条例》、《上将任官施行条例》(《国民政府公报》1935年),规定“中华民国陆海空军最高军事长官为特级上将”;“陆军上将分一级、二级”。

根据这一规定,同年4 月任蒋介石为特级上将;冯玉祥等7人为一级上将;陈调元等21 人为二级上将。

有一批原上将衔改叙任中将,如薛岳、熊斌、孙连仲、石敬亭、鹿钟麟、张之江等均由原上将军衔改叙任中将。

由于当时所确定的上将员额偏少,必然引起一些矛盾。

1936年初,为解决国民党高级将领中“合于晋任上将之规定,但受上将员额所限”不能晋任的问题,在陆军中已有的一级上将和二级上将军衔之外,又增设了“陆军中将加上将衔”。

按当年2 月29 日公布的《陆军中将加衔暂行条例》(《国民政府公报》1985号)规定:陆军中将加上将衔是授予符合晋任上将但受着员额所限而不能晋任的将领。

并规定“陆军二级上将出缺由已加上将衔之中将择优特补”。

其“服制与第二级上将同;俸薪仍照中将最高俸额支给”。

此条例还规定“中将加上将衔人数不得超过上将员额。

按此规定,1936年至1937年共叙任了28 人为中将加上将衔,此后虽有出缺和增补,国民党军队中在任的上将,包括中将加上将衔,限制在60 人左右。

故实钩沉GUSHIGOUCHEN国民党军的“海归上将们◎王逸峰在很多讲述国民党军军衔制度的论著中经常提到,在国民党军中将、上将中,留学出身人员比例很高。

笔者多年来一直潜心研究国民党军军衔制,根据所能搜集到的资料,提出个人管见,抛砖引玉,就教于专家和读者。

伴随着蒋介石在军阀混战中逐渐取得压倒性胜利,为改变以往军衔授予随意而造成的将官数量过多、过滥的局面,从1935年4月1日以后,蒋介石分两期逐步对全国各派系军队军官的军衔重新进行评定,根据实际情况,进行授任、晋任、转任、叙任、停役、退为备役、除役等铃叙工作。

认真分析1935年至1949年间的国民党军上将官的学历构成,以及其中留学人员的比重,对分析国民党军的特点不无裨益。

国民党军将官群体根据《国民政府公报》《总统府公报》记载,在1935年4月至1949年9月间,总计任命有少将以上将官4461名。

如果加上未经批准而私下授任的各级将官,其数量还远多于此。

1935年以后,在大陆期间,国民党军队施行正式实授军衔与职务军衔并存的做法。

因此,佩戴上将、中将、少将军衔的实际人数要远多于正式授任的上将、中将、少将。

本文统计均以正式实授将官军衔为准。

根据国民政府在1935年、1936年颁布的《特级上将授任条例》《上将任官施行条例》《陆军中将加衔暂行条例》等有关条例,国民党军的将军军衔分为特级上将、一级上将、二级上将、中将(含陆军中将加上将衔,在20世纪30年代称为“陆军上将衔陆军中将”)、少将五个衔级,比较接近于德国的军衔等级设置。

同时规定,上述各类现役上将的总人数不得超过60名限额。

其中,特级上将始终只有蒋介石一人。

陆军(海军)上将实际就是陆军(海军)二级上将,而不属于一个新的军阶等级,主要是用来提高被授任或者追晋、追赠上将者待遇,或者提高其遗属抚恤待遇。

在1935年4月到1949年间,根据笔者考证,总计有58人获得上将称号,其中陆军上将55人、海军上将3人,涵盖民国先烈、阵亡将领、积劳病故的现役将领、病故的非现役将领、因故殒命的现役将领、在世现役高级将领。

台军政战系统变化情况机构规格降低,在军中地位大幅滑坡。

台军政战系统曾经十分活跃,地位极为显赫。

而根据“国防二法”,台军政战系统将降格并二元化:“总政治作战部”撤消.另在“国防部”设“总政治作战局”,参谋本部设政战次长室”,分别负责领导平时和战时政战工作。

其中,“总政治作战局”拟在3-4年内降格为“政治作战局”。

陆、海、空、联勤等军种司令部的政战部亦将降编为“局”。

为减少政工色彩,各级政战部门主官还将改称为“局长”、“次长”、“处长”等,“政战主任”一职将不复存在。

政战系统最高首长的军衔将由现在的上将降为中将,各军种司令部政战主官由中将降为少将,参谋本部政战次长也为少将,军团级单位的政战主官可能由中、少将降为台军即将增设的准将。

未来的政战部门可能变成一般的军事幕僚单位,政战将领将由现在的100余名裁减至40名左右,政战军官的地位明显低于军事军官。

编制人数缩减,权力职能持续削弱。

随着“精实案”和“国防二法”的逐步落实,台军政战系统正大幅裁减。

总员额由12000人递减到目前的约7000人,下一步还会继续削减。

“总政战部”12个处已简并为“辅导服务”、“文化宣教”,“军纪监察”、“军事安全”等四大处,属附加编组的“军眷服务处”待眷村改建全部完成后将撤编。

“辅导服务处”的职能由原来的23项精减为目前的13项,并尚在研究继续“精简”的空间。

“文化宜教处”主要业务局限于文化宣传、“爱国”教育与政训、康乐活动与指导、平(战)时心战战略战术研究、心战专案滚划。

“军纪监察处”除监察业务部分精简外,大部分仍维持原有的工作职能.“军事安全处”的主要功能是落实机密维护、防护教育.效忠“国家”、效忠“元首”和“民主”意识教育进一步加强,反“独”教育趋于淡化。

台军政战系统推行反“台独”教育已经50多年,近年来政教工作已经有所调整,加强了“效忠国家”、“效忠元首”、“民主政治”、“两岸情势”等方面的教育。

陈水扁上台后,势必从落实“台独”理念出发,加速政教内容的调整。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢国民党的军界不倒翁蒋介石五虎将之顾祝同导语:在蒋介石早年的得力干将"五虎将"和"八大金刚"中,顾祝同是唯一到台湾后晋升一级上将的,足见其在国民党军界的地位。

顾祝同,字墨三,一级陆在蒋介石早年的得力干将"五虎将"和"八大金刚"中,顾祝同是唯一到台湾后晋升一级上将的,足见其在国民党军界的地位。

顾祝同,字墨三,一级陆军上将,是国民党中央军的"八大金刚"之一,也是蒋家王朝的"五虎上将"之一,历任战区司令官、陆军总司令、参谋总长等要职,去台后曾任"国防"部长,是国民党军界常盛不衰的人物。

(一)顾祝同,1891 年11 月22 日出生在江苏省涟水县城张家巷,生于清末,长于乱世,先在私塾读书,后入县立高小求学,1910 年又考入江苏省陆军小学学习。

辛亥革命一声炮响,他受到革命潮流的鼓动,参加了革命军,任陆军第九师的排长。

不久,南北和议妥协,革命失败,他又返校继续学习,并于1912 年夏毕业,同年加入了国民党。

1913 年,袁世凯督率北洋军队向革命军反扑,刚毕业不久的顾祝同闻讯赶往南京,担任南京卫戍部参谋。

南京失守后,他又逃往上海,从事地下反袁斗争。

袁世凯的"皇帝梦"破产后,顾祝同升入保定陆军军官学校第六期步兵科学习,1919 年完成学业,先后担任长江上游总部第四旅连长和湖南清乡司令部卫队营营副等职。

1921 年5 月,孙中山先生在广州成立护法军政府,顾祝同由长沙只身南下桂林,投奔孙中山,受任为粤军第二军军事教导队区队长。

当时蒋介石在军部担任参谋长,由此两人结识。

当陈炯明叛变时,该军扩编为东路讨贼军,蒋介石特荐顾祝同为总部副官长,随侍蒋介石左右,形影不离。

这为他以后的升迁埋下了"种子"。

生活常识分享。

1931年4月,国民党政府颁布《陆军军官佐及士兵等级表》,沿用北洋政府时期的军衔制,衔级和衔称都不变。

当时授军衔没有统一的机构,国民政府可以授,总司令部可以授,军事委员会可以授,甚至上级机关或军政长官也可以授。

1932年,西北军阀马步芳曾把还在小学读书、只有12岁的儿子马继援,委派为青海省南北边区警备司令部的上校参谋长。

更为荒唐的是,上报到南京中央军政部后,竟然给予正式命令,发给了委任状。

另外,当时军衔和职务相比,衔高职低的情况比较普遍,军长大都授上将。

一些地方军阀,手中不过万把人最多几万人,也自封为上将。

1933年,当时蒋介石在一次纪念周上讲话说:“国民党军队同列强相比,战斗力特弱而将官特多,上将都数不清了。

”

为了整顿军队军衔混乱状况,以适应其军事上的需要,国民政府决定对军衔进行修订。

1934年7月和1935年1月,国民政府重新制定了陆、海、空军《官制表》和《士兵等级表》。

1935年3月,颁布了新的军衔等级表,把上将分为第一、第二两级,增设特级上将。

整个军衔等级为六等十八级:

将官:特级上将、一级上将、二级上将、中将、少将;

校军:上校、中校、少校;

尉官:上尉、中尉、少尉;

准尉;

军士:上士、中士、下士;

[ 转自铁血社区/ ]

兵:上等兵、一等兵、二等兵。

海军士兵分八级,称谓与北洋政府时期相同。

国民政府时期的军佐衔,最初等级设置与北洋政府时期相同,但改变了称谓,即在军官衔的前面冠以专业名称,如“军需少将”、“军医中校”、“军法上尉”等。

1934年以后,军佐衔改用新称谓,将级军佐衔统称“监”,校级军佐衔统称“正”,尉级军佐衔统称“佐”。

抗日战争结束后,国民党军队为适应全面内战的需要,对各级军官的服现役限龄作了大幅度降低:一级上将,62岁;二级上将,60岁;中将,56岁;少将,52岁;上校,46岁;中校,44岁;少校,42岁;上尉,40岁;中尉,38岁;少尉,36岁。

这在当时主要军事国家中是比较低的。

国民党军队的上将衔,比较复杂。

除了分特级、一级、二级三个档次外,还有中将加上将衔和追赠上将几种。

特级上将为最高军衔,授予陆海空军最高军事长官。

实际上这一衔级是专为蒋介石而设的。

特级上将、一级上将和二级上将常服的军衔标志,抗战结束前都是金版领章上缀3颗三角星。

抗战以后,常服的军衔标志,由领章改为肩章,二级上将为3颗五角星,一级上将、特级上将分别为4颗星、5颗星。

因此,也分别被俗称为“三星上将”、“四星上将”、“五星上将”。

也有人是死后才被追赠的,如张自忠、廖磊等;还有人生前死后都为正式晋升二级上将,如钱大钧、罗卓英等。

此外,国民政府于1934年12月对驻蒙古、新疆、西康、西藏等地的武职官员,颁行了一种特殊的官衔,共分三等十级,其称谓类似于清末的军官衔称:一等一级称都统、一等二级称副统、一等三级称协统,二等一级称都领、二等二级称副领、二等三级称协领,三等一级称都卫、三等二级称副卫、三等三级称协卫,此外还设有准卫一级。

1、陆军军衔:

特级上将

一级上将二级上将中将少将

上校中校少校

上尉中尉少尉准尉

一等士官长二等士官长三等士官长上士中士下士

上等兵一等兵二等兵

2、海军军衔:

海军上将海军中将海军少将

海军上校海军中校海军少校

海军上尉海军中尉海军少尉

海军一等士官长海军二等士官长海军三等士官长

海军上士海军中士海军下士

海军上等兵海军一等兵海军二等兵海军新兵

3、空军军衔:

二级上将中将少将

上校中校少校

上尉中尉少尉

上士中士下士

台湾军队现役的一级上将

目前台军在世的一级上将只有5位,罗本立退役后,除了“参谋总长”李天羽以外,只剩下高魁元、刘和谦、陈桀龄。

而郝柏村、唐飞、汤曜明及现任“国防部长”李杰等人由于曾接任“行政院长”或“国防部长”等重要文职岗位而根据相关规定退役。

根据有关资料记载,国民党政府以及现在的台湾当局授予部队的将军,分为特级上将、一级上将、二级上将、中将、少将。

国民党军的特级上将只有蒋介石一人,相当于大元帅。

授予一级上将始于1935年,早年共9人授衔,其中包括8位陆军一级上将和一位海军一级上将,这些将领都是在中国近现代史上占有一定地位的风云人物,陆军一级上将有:何应钦、冯玉祥、阎锡山、张学良、李宗仁、唐生智、朱培德、陈济棠,海军一级上将是陈绍宽。

而国民党逃台后,又授予了一些一级上将。

比如1950年授予薛岳、余汉谋陆军一级上将。

薛岳为抗战名将,在长沙会战中曾战胜日军。

之后,又先后授予周至柔、桂永清、王叔铭、高魁元、郝柏村、陈桀龄、刘和谦、罗本立、唐飞、汤曜明以及李杰等

人一级上将。

这些一级上将很多都担任过台军“参谋总长”等重要职务,能成为一级上将已成为台军将领的军职终极目标。