国民党军衔演变

- 格式:doc

- 大小:1.09 MB

- 文档页数:29

国民党军衔详解,附图1931-1949年国民党的军衔1931年4月,国民党政府颁布《陆军军官佐及士兵等级表》,沿用北洋政府时期的军衔制,衔级和衔称都不变。

当时授军衔没有统一的机构,国民政府可以授,总司令部可以授,军事委员会可以授,甚至上级机关或军政长官也可以授。

1932年,西北军阀马步芳曾把还在小学读书、只有12岁的儿子马继援,委派为青海省南北边区警备司令部的上校参谋长。

更为荒唐的是,上报到南京中央军政部后,竟然给予正式命令,发给了委任状。

另外,当时军衔和职务相比,衔高职低的情况比较普遍,军长大都授上将。

一些地方军阀,手中不过万把人最多几万人,也自封为上将。

1933年,当时蒋介石在一次纪念周上讲话说:“国民党军队同列强相比,战斗力特弱而将官特多,上将都数不清了。

”为了整顿军队军衔混乱状况,以适应其军事上的需要,国民政府决定对军衔进行修订。

1934年7月和1935年1月,国民政府重新制定了陆、海、空军《官制表》和《士兵等级表》。

1935年3月,颁布了新的军衔等级表,把上将分为第一、第二两级,增设特级上将。

整个军衔等级为六等十八级:将官:特级上将、一级上将、二级上将、中将、少将;校军:上校、中校、少校;尉官:上尉、中尉、少尉;准尉;军士:上士、中士、下士;兵:上等兵、一等兵、二等兵。

海军士兵分八级,称谓与北洋政府时期相同。

国民政府时期的军佐衔,最初等级设置与北洋政府时期相同,但改变了称谓,即在军官衔的前面冠以专业名称,如“军需少将”、“军医中校”、“军法上尉”等。

1934年以后,军佐衔改用新称谓,将级军佐衔统称“监”,校级军佐衔统称“正”,尉级军佐衔统称“佐”。

抗日战争结束后,国民党军队为适应全面内战的需要,对各级军官的服现役限龄作了大幅度降低:一级上将,62岁;二级上将,60岁;中将,56岁;少将,52岁;上校,46岁;中校,44岁;少校,42岁;上尉,40岁;中尉,38岁;少尉,36岁。

这在当时主要军事国家中是比较低的。

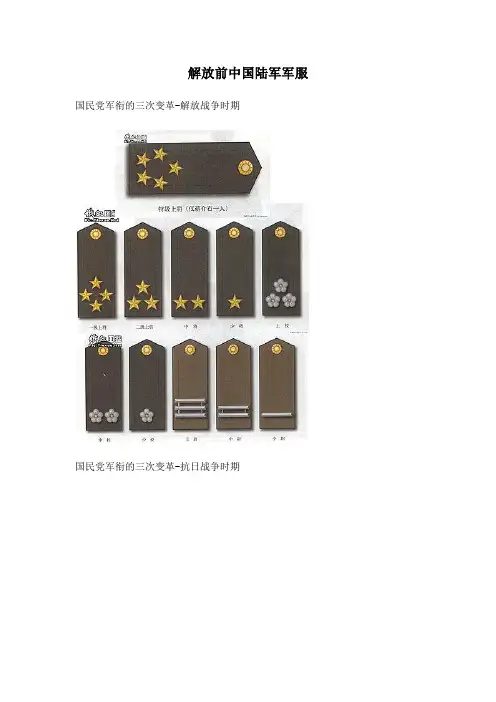

解放前中国陆军军服国民党军衔的三次变革-解放战争时期国民党军衔的三次变革-抗日战争时期国民革命军军服制式1939年中国国民党空军中尉1942年中国国民党陆军上校1945年八路军,后更名为中国人民解放军战士1945年中国共产党领导的游击队游击队员1945年中国国民党陆军二等兵戴便帽的国军战车兵(因战车兵最早隶属于交通兵,所以早期的战车兵领章的兵种色为交通兵的黑色)戴德制钢盔的国民革命军战车兵,因其早期隶属交通兵,领章为黑色。

第十八集团军臂章国军德械师骑兵部队军官国军陆军一级上将呢料军服国军棉被套在干粮袋外面,然后背在肩上的行军装国军普通骑兵部队士兵国军中央军冲锋枪枪手国军中央军毛瑟手枪枪手,为防止手枪套晃动,枪手在着装时一般先背负枪套,再挂上弹包组。

国民革命军德式步兵师单兵装备国民革命军普通部队的步兵标准装具国民革命军中央军步兵师工兵冬装国民革命军中央军步兵师炮兵国民革命军中央军步兵师卫生兵国民革命军中央军步兵师宪兵的冬装北伐战争时期的中国军服抗日战争时期的中国军服抗日战争时期的中国军服国民革命军中央军单兵手持上刺刀的中正式步枪,后背大刀片国民革命军中央军单兵手持手榴弹束国民革命军中央军轻机枪射手国民革命军中央军手持驳壳枪的士兵冬装国民革命军中央军战车兵少尉,头戴德国早期装甲兵的防撞头盔,配有毛瑟“二十响”手枪辛亥革命时期中国军服北洋军阀时期中国军服七七事变中国军服抗日战争初期1938-1939年中国军服抗日战争中期1939-1940年中国军服缅甸战场1943-1945年中国军服(中国远征军)中缅战场1943-1945年中国军服(中国远征军)抗日战争末期1943-1945年中国军服解放战争末期1946-1949中国军服解放战争末期1946-1949中国军服中国驻印远征军司令部臂章驻印远征军P37个人装备组驻印远征军配备P37个人装备组、MK3通用弹袋、M1冲锋枪、美式5扣橄榄绿高领毛衣驻印远征军配美式步枪及弹包组驻印远征军夏常服全装驻印远征军着美式M41夹克。

1934年7月和1935年1月,国民政府重新制定了陆、海、空军《官制表》和《士兵等级表》。

1935年3月,颁布了新的军衔等级表,把上将分为第一、第二两级,增设特级上将。

整个军衔等级为六等十八级。

1935年4月起,国民政府陆续对国民革命军的高级将领授衔,使之规范化。

基本原则是,旅长、师参谋长、副师长等授少将;师长、军长、兵团司令、集团军司令等授中将;各地军阀首领和资格老权力重的军人,以及一些为革命为国家捐躯的军人,则授上将。

国民党军队和军事机关中的军官军阶,又分为任官和任职两种。

如任职是中将集团军总司令,任官有许多只是少将。

如戴笠,中将只是他的头衔,任官还是少将。

任职不限年资,可升可降;任官根据一定的年资,一般只升不降。

一九三五年国民党军队将官授衔汇总表特级上将:蒋中正(1887年10月31日-1975年4月5日),字介石,学名蒋志清。

祖籍江苏宜兴,生于浙江奉化溪口。

一级上将:李宗仁(1891年8月13日-1969年1月30日),字德邻,广西桂林人。

一级陆军上将。

阎锡山(1883年10月8日-1960年5月23日),字百川、伯川,山西五台人。

一级陆军上将。

冯玉祥(1882年11月6日-1948年9月1日),谱名基善,表字焕章,安徽巢湖人。

一级陆军上将。

张学良(1901年6月3日-2001年10月14日),字汉卿,奉天(辽宁)海城人。

一级陆军上将。

何应钦(1890年4月2日-1987年10月21日),字敬之,贵州兴义人,黄埔军校总教官,陆军一级上将。

唐生智(1889年-1970年4月6日),字孟潇,湖南省永州东安县人。

陆军一级上将。

朱培德(1888年-1937年),字益之,云南禄丰人,国民革命军一级上将。

陈济棠(1890年1月23日-1954年11月3日),字伯南。

广东防城(今广西防城港)人,中华民国一级上将二级上将:陈调元(1886年11月12日-1943年12月8日),字雪喧,中国河北安新人,国民革命军陆军二级上将。

中华民国军衔简介中华民国军衔简介2007-10-31 22:52中华民国军衔简介中华民国自1911年由革命先驱市中山领导的辛亥革命,推翻清朝296年的封建统治后,历经三个时期:南京临时政府时期(1911年—1912年)北洋军阀时期(1912年—1927年)民国政府时期(1927年—1049年)。

军队军衔的改革应该说,由于清政府自1905年至1911年历时5年多的军衔实行和不断的完善过程中,起点高,设置合理,仿自当时军事强国德国的军衔体系,所以军衔体系设立伊始,就已经站在了一个很高的起点上。

中华民国作为清王朝的继承者,在原清朝军衔设置的基础上除做了一些小修小改外,(军衔名称的变化,和增加将官级别)基本上是继承了清朝的军衔体系。

这种军衔体系一直影响到中华民国在大陆败退以后(1949年)在现在的台湾省还有很深的影响力存在。

从军衔的设立等级上看,清王朝共计有军衔等级军官三等三级,加额外军官(准尉)士兵;军士和兵各三等。

级别如下:上等第一级;正都统(大将军,将军)上等第二级;副都统上等第三级;协都统中等第一级;正参领中等第二级;副参领中等第三级;协参领次等第一级;正军校次等第二级;副军校次等第三级;协军校额外军官;军士;上士中士下士兵;正兵一等兵二等兵从军衔等级的设立上看,清政府是完全奠基了中华民国的军队军衔体系。

如将军分三级正副协,校官官分三级正副协,尉官三级正副协,军士和兵共计六级和1935年以前的国民政府军队军衔等级是完全一致的。

南京临时政府时期虽然存在的时间短,但也曾经两次颁布军衔等级。

都是在1912年1月内颁布上等官佐;大将校中将校少将校中等官佐;大领中领少领初等官佐;大尉中尉少尉额外军官;军士;一等目兵二等目兵兵;一等兵二等兵在这次的军衔改革当中军官的军衔等级除去军衔名称做了很大改变外,基本没有变化,但军士和兵的军衔等级分别改为各二级。

缩小了士兵的军衔级别。

时隔不久又做出了重大变动,军官军衔名称的继续改变外,士兵军衔等级又恢复到了清朝时期的士兵军衔等级,设置为二等六级。

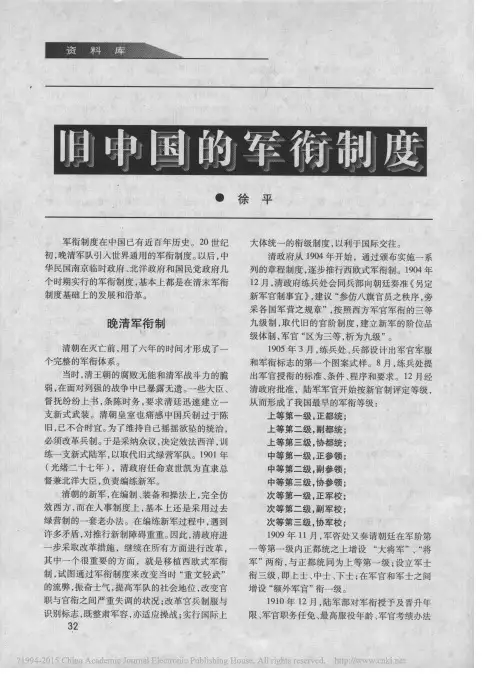

中国历代军衔制介绍及其特点谈到军衔制的起源,首先应搞清什么是军衔。

在我国的汉代以前,"衔"字只有一个"马嚼子"的意思。

魏、晋以后,衔字才出现表示官吏阶位的"头衔"的含义。

在中国古代汉语里没有军衔这个词语。

清朝末年从西方引进军衔制度以后,也没有译作军衔,而是称之为"阶级"、"军官佐士兵等级"、"军阶"。

在制度上称其为军衔,则是从我军开始的。

概括的说,军衔是国家授予军人以区别其等级地位、权力责任、荣誉待遇的称号和标志。

人们一提到军衔,马上就会联想起军队,但军衔的历史要比军队的历史短得多。

世界上最早出现军队时,并没有同时产生军衔制。

军衔制是军队发展到一定程度的产物。

由于军队是进行战争的武装集团,由众多使用武器的人员组成,必须按统一的意志去行动,"服从命令是军队的天职"。

因此,在军队编制体制上必须形成若干层次,军人依职权大小分为不同的等级,各级都有担任统一指挥管理的官员,下级绝对服从上级,从而形成由上至下不同的职别等级。

历史上一般都以"阶位"来表示各级官员的身份地位,武职官员的阶位称"武阶"。

中国早在春秋时期,就出现了"元帅"、"将军"、"校尉"等武职官名。

三国时期已开始对武官实行秩品制度。

外国最早在公元前7世纪时,已经有了军队官员衔级晋升制度。

中世纪的西欧,所谓公、侯、伯、子、男和骑士这些爵号,既是一种封号,也是一种官衔。

但是,古代的秩品、官衔同军衔还是有区别的。

官衔、秩品仅仅是指各级官吏的衔级、阶位,官衔制也只是官吏的等级体系;而军衔则是把士兵的级别也包括进去,军衔制是上至最高统帅,下至士兵的完整的军人等级体系。

军衔制的产生,不是在古代军制完备的中国,而是在十五六世纪的西欧,这有其深刻的历史原因。

国民党军各个时期战斗序列国民革命军(简称革命军、国军)是中国国民党在1925年师法当时苏联共产党军事制度后创设的一支主力重要军队,也是中华民国在北伐后到行宪前的国家武装力量,为中华民国国军的前身。

国民革命军建军之初,将领和军官均由中国国民党在广州创设的黄埔军校所加以培养训练。

国民政府发动北伐时,国民革命军是主要的武装力量。

1928年北伐完成后中国统一,国民政府定于一尊,国民革命军也被称为国民政府军,简称为“国军”、“国府军”,并同时效忠党与国家,期间历经抗日战争、国共内战等对内对外之战争。

至1947年《中华民国宪法》颁布实施后,国民革命军改名为中华民国国军,成为完全效忠国家的武装力量。

北伐创建国民革命军(8个军)国民革命军未成立前,孙中山为首的南方政府倚靠南方军阀作为武力基础,但是在六一六事变后孙中山决定重新建立一批效忠于中国国民党思想的军事武力。

为此,1924年在苏联支持下,孙中山在广州创立黄埔军校。

面对这批非我族类的军队,当时盘据在广东省的各路军阀皆想尽方法欲加以排除,然而在1925年2月由黄埔军校培育出之军官团发动之东征成功击溃陈炯明为首的粤系军阀势力,国民党军系势力自此站稳脚步逐渐扩充。

1925年7月,护法政府于广州改组为国民政府,其军事最高领导组织称为国民政府军事委员会。

8月18日,国民政府军事委员会将辖下各地方军队名目取消,统一名为“国民革命军”,简称“国军”。

由黄埔军校训练的军官组成的黄埔军校校军为第一军,军长蒋中正。

“建国湘军”为第二军,“建国滇军”改为第三军,“建国粤军”为第四军,福军为第五军。

初期的国民革命军依照苏联体制,在军、师两级设党代表及政治部。

虽然黄埔军校提供了一定军力让国民政府控制广州,但这几千人守省有余,要打垮其它军阀仍差距甚远,为了弥补军力差距国民政府不断以纳降改编的方式吸收各地的军事武力。

1926年1月,改编湖南的“攻鄂军”及吴铁城的“警卫军”、并和广东的“潮梅军”等合组为第六军,军长程潜。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢国民党49年撤退台湾前一共封了哪12个一级上

将?

导语:国民党军队内部军衔混乱,收编各地方部队各行其道,授予机构繁多错乱,军衔与职务相比,军衔都普遍偏高,国民政府和军事委员会决定重新评定

国民党军队内部军衔混乱,收编各地方部队各行其道,授予机构繁多错乱,军衔与职务相比,军衔都普遍偏高,国民政府和军事委员会决定重新评定军衔,并仿照德国军衔制度制定新的军官军衔制度,1934年国民政府批准组建军事委员会铨叙厅(后扩组为部),具体负责依据新颁布《陆海空军官制表》重新评定军衔工作。

所有军官均由铨叙厅(部)报请国民政府授任。

国军授予上将的情况分为9种:

甲、特级上将,

乙、一级上将,首批授予8名,大陆时期共授予12名,逃台后授予24名,共36名

丙、追晋(赠)一级上将,大陆时期共授予5名,逃台后共授予4名,共9名

丁、二级上将,首批授予20名,大陆时期共授予35名,逃台后授予123名,共158名。

戊、陆军(海军)上将,大陆时期共授予16名,逃台后授予1名,共17名。

己、追晋(赠)陆军(海军)上将,大陆时授予29名,逃台后授予12名,共授予41名

庚、中将加上将衔,大陆时期共授予46名,去台后此军衔废止。

生活常识分享。

国民党上将军衔的授任早在1926年国民革命军北伐时,国民党军队中就已部分地实行了军衔制度。

熊斌、薛岳等1927年即已获得上将军衔。

1928年10月成立的军事参议院至1935年前后所任的上将军事参议就达三、四十人之多。

但是这一时期,由于战事频仍,军事长官的任免变动极为频繁,军衔制度也极其混乱,上将军衔的授任较滥。

为了适应国民党在军事上统一的需要,1934年6 月南京国民政府制订了《陆海空军官佐任命暂行条例》(《国民政府公报》1934年6 月),规定“上将需经实职年资已满并于国家建设有殊勋的中将晋任”。

1935 年初,为改变军阶过滥的现象,当时任军政部长的何应钦以“陆军官阶过滥,殊非尊重名器之道”为由,呈请国民党中央。

提出减少任命上将员额,及一部份上将改叙中将的建议,得到了国民党中政会通过。

(《国闻周报》第十二卷第十二期)同年3 月30 日公布了《特级上将授任条例》、《上将任官施行条例》(《国民政府公报》1935年),规定“中华民国陆海空军最高军事长官为特级上将”;“陆军上将分一级、二级”。

根据这一规定,同年4 月任蒋介石为特级上将;冯玉祥等7人为一级上将;陈调元等21 人为二级上将。

有一批原上将衔改叙任中将,如薛岳、熊斌、孙连仲、石敬亭、鹿钟麟、张之江等均由原上将军衔改叙任中将。

由于当时所确定的上将员额偏少,必然引起一些矛盾。

1936年初,为解决国民党高级将领中“合于晋任上将之规定,但受上将员额所限”不能晋任的问题,在陆军中已有的一级上将和二级上将军衔之外,又增设了“陆军中将加上将衔”。

按当年2 月29 日公布的《陆军中将加衔暂行条例》(《国民政府公报》1985号)规定:陆军中将加上将衔是授予符合晋任上将但受着员额所限而不能晋任的将领。

并规定“陆军二级上将出缺由已加上将衔之中将择优特补”。

其“服制与第二级上将同;俸薪仍照中将最高俸额支给”。

此条例还规定“中将加上将衔人数不得超过上将员额。

按此规定,1936年至1937年共叙任了28 人为中将加上将衔,此后虽有出缺和增补,国民党军队中在任的上将,包括中将加上将衔,限制在60 人左右。

故实钩沉GUSHIGOUCHEN国民党军的“海归上将们◎王逸峰在很多讲述国民党军军衔制度的论著中经常提到,在国民党军中将、上将中,留学出身人员比例很高。

笔者多年来一直潜心研究国民党军军衔制,根据所能搜集到的资料,提出个人管见,抛砖引玉,就教于专家和读者。

伴随着蒋介石在军阀混战中逐渐取得压倒性胜利,为改变以往军衔授予随意而造成的将官数量过多、过滥的局面,从1935年4月1日以后,蒋介石分两期逐步对全国各派系军队军官的军衔重新进行评定,根据实际情况,进行授任、晋任、转任、叙任、停役、退为备役、除役等铃叙工作。

认真分析1935年至1949年间的国民党军上将官的学历构成,以及其中留学人员的比重,对分析国民党军的特点不无裨益。

国民党军将官群体根据《国民政府公报》《总统府公报》记载,在1935年4月至1949年9月间,总计任命有少将以上将官4461名。

如果加上未经批准而私下授任的各级将官,其数量还远多于此。

1935年以后,在大陆期间,国民党军队施行正式实授军衔与职务军衔并存的做法。

因此,佩戴上将、中将、少将军衔的实际人数要远多于正式授任的上将、中将、少将。

本文统计均以正式实授将官军衔为准。

根据国民政府在1935年、1936年颁布的《特级上将授任条例》《上将任官施行条例》《陆军中将加衔暂行条例》等有关条例,国民党军的将军军衔分为特级上将、一级上将、二级上将、中将(含陆军中将加上将衔,在20世纪30年代称为“陆军上将衔陆军中将”)、少将五个衔级,比较接近于德国的军衔等级设置。

同时规定,上述各类现役上将的总人数不得超过60名限额。

其中,特级上将始终只有蒋介石一人。

陆军(海军)上将实际就是陆军(海军)二级上将,而不属于一个新的军阶等级,主要是用来提高被授任或者追晋、追赠上将者待遇,或者提高其遗属抚恤待遇。

在1935年4月到1949年间,根据笔者考证,总计有58人获得上将称号,其中陆军上将55人、海军上将3人,涵盖民国先烈、阵亡将领、积劳病故的现役将领、病故的非现役将领、因故殒命的现役将领、在世现役高级将领。

国民党军衔详解,附图1931-1949年国民党的军衔1931年4月,国民党政府颁布《陆军军官佐及士兵等级表》,沿用北洋政府时期的军衔制,衔级和衔称都不变。

当时授军衔没有统一的机构,国民政府可以授,总司令部可以授,军事委员会可以授,甚至上级机关或军政长官也可以授。

1932年,西北军阀马步芳曾把还在小学读书、只有12岁的儿子马继援,委派为青海省南北边区警备司令部的上校参谋长。

更为荒唐的是,上报到南京中央军政部后,竟然给予正式命令,发给了委任状。

另外,当时军衔和职务相比,衔高职低的情况比较普遍,军长大都授上将。

一些地方军阀,手中不过万把人最多几万人,也自封为上将。

1933年,当时蒋介石在一次纪念周上讲话说:“国民党军队同列强相比,战斗力特弱而将官特多,上将都数不清了。

”为了整顿军队军衔混乱状况,以适应其军事上的需要,国民政府决定对军衔进行修订。

1934年7月和1935年1月,国民政府重新制定了陆、海、空军《官制表》和《士兵等级表》。

1935年3月,颁布了新的军衔等级表,把上将分为第一、第二两级,增设特级上将。

整个军衔等级为六等十八级:将官:特级上将、一级上将、二级上将、中将、少将;校军:上校、中校、少校;尉官:上尉、中尉、少尉;准尉;军士:上士、中士、下士;兵:上等兵、一等兵、二等兵。

海军士兵分八级,称谓与北洋政府时期相同。

国民政府时期的军佐衔,最初等级设置与北洋政府时期相同,但改变了称谓,即在军官衔的前面冠以专业名称,如“军需少将”、“军医中校”、“军法上尉”等。

1934年以后,军佐衔改用新称谓,将级军佐衔统称“监”,校级军佐衔统称“正”,尉级军佐衔统称“佐”。

抗日战争结束后,国民党军队为适应全面内战的需要,对各级军官的服现役限龄作了大幅度降低:一级上将,62岁;二级上将,60岁;中将,56岁;少将,52岁;上校,46岁;中校,44岁;少校,42岁;上尉,40岁;中尉,38岁;少尉,36岁。

这在当时主要军事国家中是比较低的。

中国海军(民国/台湾)领导人与军衔官制军旗文史资料

中华民国海军历任总司令(1946後):

陈诚(陆军上将代总司令)

桂永清(海军上将)

马纪壮(海军上将)

梁序昭(海军上将)

黎玉玺(海军上将)

刘广凯(海军上将)

冯启聪(海军上将)

宋长志(海军上将)

邹坚(海军上将)

刘和谦(海军上将)

叶昌桐(海军上将)

庄明耀(海军上将)

顾崇廉(海军上将)

伍世文(海军上将)

李杰(海军上将)

中华民国海军军衔(1946後):

海军上将

海军中将

海军少将

海军代将(现已取消)

海军上校

海军中校

海军少校

海军上尉

海军中尉

海军少尉海军准尉(现已取消)

海军一等士官长

海军二等士官长

海军叁等士官长

海军上士

海军中士

海军下士

海军上等兵

海军一等兵

海军二等兵

海军新兵

学习辅助网学习路上必备的交流学习网站。

Jiang Jieshi and the Ranking System of the

Guomindang Army

作者: 陈舒颜

作者机构: 福建师范大学马克思主义学院

出版物刊名: 军事历史

年卷期: 2012年 第2期

主题词: 中国近代军事史 蒋介石 国民党军 军衔制度

摘要:军衔制度是军队制度的重要组成部分,国民党军队的军衔制度受到蒋介石的深刻影响.蒋介石的军事等级观念强调严格的等级制度,根据他的理想,国民党军队应该建立起严格的军衔制度,包括军衔的授予制度和晋升制度.国民党军事委员会在蒋介石的授意下制定了严格的军衔制度,但该制度不能满足现实的需要.蒋介石又从实用角度出发对该制度做出了种种改造,如增加职务军衔等,不但没有解决问题,反而使得军衔泛滥,导致国民党军官的素质每况愈下.对此蒋介石试图采取缩编裁军和教育军官的方式进行补救,但是未见成效.。

国民党1949年之前军属人员(文职干部)军服

1934年国民党设立铨叙厅,统一对全国的军队人员进行任命、军衔的授予、奖惩。

统一铨叙后,军队的指挥人员、司令官、参谋、副官等称为军官,从事军需、军乐、军医等专业的人员称为军佐。

军队文官、军法法官、秘书、书记员、司书、翻译、技术人员等称为军属。

军属的级别称呼在军官的军阶上加“同”字,比如“同少尉”、“同少校”。

军属的最高级别为“同少将”。

1929年1月到1936年1月军属军阶参照1929年陆军的军衔,将官军阶的底色是红色,校官军阶为蓝色,尉官军阶为白色,同一级别军阶以三角星来区别,比如军阶底色为红色的将级军属,两颗三角星为同中将、一颗三角星为同少将,军属军阶最高军阶为同中将。

1929年军属军阶从上到下共分为三等九级:

将级:同中将、同少将;

校级:同上校、同中校、同少校;

尉级:同上尉、同中尉、同少尉、同准尉。

1929年1月-1936年1月国民党军属等级

1936年蒋介石的南京国民政府再次颁布了《陆军军服条例》,对陆军军服进行了调整,同时军属军服也做了较大调整,1936年后军属军服的军阶最高为同少将,其他没变,军阶标志由原来的三角星改成梅花星,军阶底色将级军属依旧是红色,校级改成金色,尉级改成蓝色。

1936年1月之后的军属等级调整为:

将级:同少将;

校级:同上校、同中校、同少校;

尉级:同上尉、同中尉、同少尉、同准尉。

1936年1月之后国民党军属等级

1936年的军属军服不仅对军阶进行调整,也增加了军属人员职业领章,用于区分军队文官、军法法官、秘书、书记员、司书、翻译、技术人员等军属。

黄埔生在大陆时期国民党军队中的升迁,大体上可分为四个时期:一、大革命时期 黄埔军校前几期虽然学制只有半年左右,但在革命实践中锻炼了学生的意志和军事才干。

在轰轰烈烈的大革命时期,黄埔学生走出校门,身先士卒,冲锋陷阵在东征北伐的最前线,但绝大多数担任的是营、连、排长等初级军官。

随着国民革命军队伍的扩大,黄埔生所任职务也逐步提升。

第一位担任团长的黄埔生——孙元良。

孙元良,四川成都人,1904年生,黄埔军校第一期毕业。

毕业后历任国民革命军排长、连长、营长等职。

1926年7月国民革命军誓师北伐,因东征中表现突出的孙元良荣任第一军第一师第一团团长。

孙元良后来官运不畅,在淮海战役中率领的第十六兵团全军覆没,其侥幸脱逃。

到台湾后,孙元良选择了退役从商。

2007年5月25日,103岁的孙元良辞世,他是最后一位离世的黄埔军校第一期毕业生。

第一位担任师长的黄埔生——范汉杰。

范汉杰,广东大埔人,1896年出生,黄埔军校第一期毕业。

1924年黄埔军校创办时,范汉杰已从军多年,历任参谋、科长、支队长等职,年龄也快30岁了,是黄埔一期唯一的上校生。

黄埔军校毕业后,范汉杰和其他毕业生一样,从头做起,在军中担任排长、连长、营长等职务。

1926年夏,国民革命军北伐,他被提升为第四军第十师第二十九团团长,是黄埔一期生中最早担任团长的三人之一。

同年10月升任第十师副师长。

1927年4月宁汉分裂,范汉杰离开武汉转赴南京,深受蒋介石器重,被派往浙江担任警备师师长,成为黄埔一期生中最早任师长者。

第一位佩带将星肩章的黄埔生——李之龙。

李之龙,湖北沔阳人,1897年生,黄埔军校第一期毕业。

1915年,李之龙考入北洋政府在山东烟台开办的海军军官学校。

1921年冬,李之龙加入中国共产党,黄埔军校第一期毕业后调任苏联顾问鲍罗廷的英文翻译,毕业一年后就升任国民政府海军局政治部少将主任,是黄埔一期学生中最早佩带将星肩章的。

1926年2月,李之龙担任海军局代理局长,并被授予海军中将。

关于国民党军队采用美式军衔标志的两个问题

刘岩

【期刊名称】《军事史林》

【年(卷),期】2006(000)012

【摘要】抗战胜利后,国民党军队军官的军衔标志符号,由其沿用了近20年的三角型领章改为美式肩章;上将的军衔标志,由原来的特级、一级、二级上将一律佩带三颗领章星徽,改为依次佩带五颗、四颗、三颗美式肩章星徽;士兵的军衔标志符号,由原来的领章改为美式臂章。

国民党军队的这次服饰制度改革,是否履行过立法手续,是否颁布过服装条例和军衔标志符号图案,至今没有找到准确的答案。

最近,人们在互联网上探讨国民党军官军衔标志符号,是何时由领章改为肩章的问题中,众说纷纭,但有一个共同点——都是对国民党军队着装变化的现象描述,而没有对服制改革的法规引证。

为此。

笔者就本人所知对上述两个问题发表一点浅见。

【总页数】4页(P57-60)

【作者】刘岩

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】E263

【相关文献】

1.我国地理标志保护中的两个问题

2.采用SATWE分析平面偏心率应注意的两个问题

3.旅馆客房采用独立新风空调系统时应注意的两个问题

4.论“标志变异系数”的两个问题

5.助跑的速度与标志——试谈跳远教学中的两个问题

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

民国时期的军队(1912年至1949年)

1911年,伟大的资产阶级革命家孙中山领导的辛亥革命,推翻了清朝的统治,结束了中国2000多年的封建制度。

1912年(民国元年)7月参议院公布男女礼服,同年10月公布陆军服制,1918年(民国七年)公布海军服制等。

但由于这些条例不完全切合中国国情,而没有能够全部实行。

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

民国初年,国内军阀割据,派系林立,“城头变幻大王旗”,全国军队的军服没有一个统一的制式。

但因受当时世界列强军队服装的影响,式样上大体相近,而与东邻日本的军服更为接近。

自北洋练兵以来,中国军事制度上主要学习日本。

当时军官、士兵一般多戴硬壳大檐帽,缀五角形帽徽,按民初国旗(五色旗)红、黄、蓝、白、黑颜色。

军官常服用呢料,士兵用黄斜纹布。

军官穿长筒靴,士兵打绑腿、着高腰皮鞋。

官兵均配领章,采用呢制,呈长方形,将官为全金色,其余按红、黄、蓝、白、黑区分步、骑、炮、工、辎兵科。

官兵均以肩章区别等级。

北洋军阀政府虽制定了陆、海军服制,但执行得很乱。

军服的颜色、式样和制作材料因派系不同,自行规定,极不统一。

此后的几十年间,随着兵种的增多,战场分工越来越细,军服的种类也大大增加。

而社会生产的民展,纺织技术的提高,促进了军服材料质量的的改进。

但总的来看,民国时期军服的式样基本上没有太大的变化。

蒋介石的嫡系部队(中央军)明显好于各地方派系部队,如冯玉祥的西的西北军、阎锡山的晋绥军等“杂牌军”。

30年代以后,国民党军队曾几次颁布服制条例办法,规定了军服的种类、亲式、颜色,材料,对于统一服制,起到了一定的规范作用。

1936年1月,国民政府公布《陆军服制条例》,规定陆军军服分冬夏两季,大礼服、礼服、军常服三种。

官兵均以领章表明兵种和阶级,各兵种的识别标志是:步兵红色,骑兵黄色,炮兵蓝色,工兵白色,通信兵浅灰色,辎重兵黑色,宪兵风红色,军需紫色,军医深绿色,测量土黄色,军乐杏黄色。

礼服的穿戴,大礼服在国庆日、元旦日庆贺宴会时,领受勋章或参加各种典礼时,随从国民政府主席阅兵时,随从最高军事长官与国庆日、元旦日阅兵时,国家有其他大典时,举行会礼或祭奠时穿着;长礼服在竭见或迎送国民政府主席或最高军事长官时,侍从国民政府主席或最高军事长官巡阅要塞、军港、学校、兵营、舰队时,部队因典礼而举行阅兵时,就职、卸职及重要集会时,访侯或拜答外国重要文物官员时,参加军人婚丧以及祭奠时穿用;军常服在平时办公及外出,操练演习及受检阅以及战时穿用。

还规定了穿着制式服装是的佩戴,包括礼带(武装带)、肩章、领章、军刀、短剑、马刺、长筒皮鞋(马靴或皮鞋)或手套。

部队番号以臂章表示。

官兵的服装,抗战前,大都采用小领(中山装相似),颜色一度灰色,后改草绿色。

规定中下级军官一律打绑腿。

抗战期间,鉴于当时军服多系棉织品,制式不够统一,尺寸长短不适,材料粗脆者多精细者少,穿着后运动呼吸不自由,外观上亦不能表现军人之威武仪表的弊端,国民党军队于1942年10月,研究拟制了《十年军服具体实施办法》。

对军服制作提出:一是合乎军事要求。

强调服装舒适、轻便、坚固耐用,外观庄严且便于伪装。

二是合乎经济原则。

要求军服制作要就地取材,尽量使用国货,避免资金外流。

三是合乎卫生要求。

将保暖、透气、吸水三者作为选择被服材料的基本要求。

四是统一制式。

彼此通用。

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

抗战后期,国民党军部分部队改换美式装备,首先从远征军、驻印军开始,装备美军枪械、被服、装具,请美国顾问帮助训练,相对于以国产装备为主的“国械师”来说,这些部队被称为“美械师”。

抗战结束前后,至1946年10月,共装备、训练陆军40个师和5万交警部队,这些部队基本穿着美式军服。

抗战胜利后,国民党军队接受美国顾问团的建议,改革军制。

军服也仿效美国,做了一些改动。

军官常服仍用旧制,改用大檐帽,便服改为大翻领,黄色卡叽布制。

将校级军官冬服一般用呢制。

士兵夏季服装一般改为大翻领,船形帽,短裤、绑腿;士兵冬季服装仍用旧制。

军衔标志采用美式肩、领章并用的方法。

军官肩章为肩袢上缀金属徽标。

第一阶段国民革命军陆军(1924年至1929年1月)

1924年孙中山先生创建黄浦军校,聘请苏联顾问,完全按照苏联的军事制度创建由国民党人自己掌握的军队。

建军之初,无论军官和士兵均穿相同的灰布军装,没有军衔。

直至1928年才在蒋介石的嫡系部队中小范围地使用了一种军衔臂章。

但这些军衔都没有经过国民政府的正式任命。

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

第二阶段国民党陆军(1929年1月至1929年9月)

1929年1月南京国民政府颁布《陆军军常服暨礼服暂行条例》,对陆军服装进行了自国民政府成立以来首次统一。

首先自中央军开始换装。

但此次换装时间很短,总共不到9个月时间,在同年的9月就进行了较大的修改。

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

第三阶段国民党陆军(1929年9月-1936年1月)

1929年9月,南京国民政府又公布了《陆军军常服军礼服条例》。

此条例于同年1月公布的《陆军军常服暨军礼服暂行条例》相比,在军衔领章上有了较大的区别。

将官军衔领章由全红色改为全金色。

校、尉军官的领章底色改为所属的兵种色。

士兵仍用黄色底色,士官在领章上加缀3道蓝线。

炮兵的兵种色也由浅蓝色改为蓝色。

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

自1930年开始,蒋介石聘请德国顾问组建了警卫军和教导总队。

1932年警卫军改为第五军。

这两支部队都是全部德国装备。

军服也是由德国进口的黄色呢子做成,以与当时身穿深灰色军服的其他部队相区别。

都是德国装备呵呵第一幅是十九路军士兵第二幅是十五军士兵

第四阶段国民党陆军(1936年1月至1946年3月)

1936年1月,国民政府颁布实行《陆军服制条例》。

此条例中军官和军佐的服装分为大礼服、礼服和常服三种。

大礼服为黑色,礼服为黄色。

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

大礼服用于参加有国民政府主席出席的阅兵式,参加有最高军事长官出席的国庆、新年宴会、阅兵式,参加国家大典以及本人的婚礼和家庭祭礼时穿用。

礼服用于参加部队阅兵,跟随国民政府主席或最高军事长官进行在军队中的巡视活动,被国民政府主席或最高军事长官接见及迎送国民政府主席或最高军事长官时,参加就职,卸任仪式及重要集会,拜访外国重要官员时穿用。

将官大礼服肩章用金线绣制,其他军官大礼服肩章用黄线绣制。

但紸外武官的大礼服肩章不分军阶均用金线绣制

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

军常服

国民党军队将、校军官冬季均穿呢子军服,呢子的颜色为暗绿色,区别于普通军官或将校军官夏装的黄色军服,地方军阀部队军服式样与中央军基本一样,但颜色却是五花八门

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

胸章

将官的胸章边框为红色,没有兵种色带,左侧的三角数量与领章上的三角数量相同,当是在国民党军中有“见红就立正”的说法,就是指见到红色边框而是红色兵种色。

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

校官的胸章为黄色边,尉官的为蓝色边,胸章上带所属兵种色,黑色三角的数量与其领章上三角数量相同。

士官和士兵的胸章都是黑色,士官的军衔是在黑三角后加一竖线,士兵官则没有此线,其它内容与军官相同。

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

第五阶段国民党陆军(1946年3月至1949年9月)

1946年3月,国民党六届二中全会上提出了有关军队进行整编的决议,决议中重新就军队的服装样式进行了统一设计,并在全军进行逐步换装,但因同年7月内战爆发,在三年解放战争中有许多国民党军队还没来的及换发新军装就被人民解放军歼灭,所以在我们现在看到的当年的照片中国民党军队着装十分混乱。

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

1946年3月至1949年10月的军衔

此次军装改制,由日式的军衔、军制全面改成美式的军衔、军制。

这也从另一个侧面反映出当时国民党军队是一支没有骨头的军队,难怪今天我国台湾还戏称“中华民国”的军队就和美国的附属军队一样,只要摘了帽徽,就会被认为是美军。

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]

国民党特等上将只有一人是谁不用说大家心里自明

[ 转自铁血社区h tp:/b b s exu e n e/]。