广告中的女性形象

- 格式:pdf

- 大小:187.67 KB

- 文档页数:7

试论广告中的女性歧视广告中存在着女性歧视现象。

本文从广告中存在的女性歧视的表现、根源、影响,以及女性形象的重塑等方面进行了论述。

标签:女性歧视表现根源影响女性形象重塑吸引消费者的注意力,是企业广告成功的前提。

在广告中塑造一个鲜明生动的人物形象,以此提高产品的记忆和识别效果,是企业广告惯用的策略。

纵观各类企业广告,塑造最多的就是女性形象。

女性作为一种重要的审美对象,拥有特殊的魅力,自然成了传媒手中的一张王牌。

而许多企业选用女性作为其产品的形象代言,归根结底,在于女性形象具有巨大的促销功能和商业价值。

然而当你随手翻开一本时尚杂志的广告插页,或打开任意一个电视频道,所看到的女性广告形象,不是在时装表演中搔首弄姿,就是穿着主妇装,替儿子和丈夫准备晚餐,或者在一堆脏衣物前愁眉苦脸……在这些广告中,广告用语无所顾忌地表现出男性作为凝视者、女性作为被凝视者甚至性物品的女性歧视。

一、女性歧视的表现1.“美的角色”众多化妆品广告、洗发水广告、香皂产品等广告所推销的产品几乎全部运用美女形象,并向受众暗示:“作为女性,其价值就在于年轻、美丽”。

有一著名护肤品的广告,女主角见到一英俊男士,芳心暗许,期待他的注目与垂青,而他却昂首而去,女主角黯然神伤;女主角使用该产品后,容光焕发,再次遇到那位男士,却见他隔着很远就目不转睛地看着她,直到与她擦肩而过,他仍盯牢她的背影。

对这样的广告,人们往往一笑而过,而它分明传递着这样的信息:女性的品性、能力都是微不足道的,吸引男人最直接、有效的手段就是拥有一张漂亮的脸蛋。

如此把女人视作花瓶,这本身就是对女性的轻视和侮辱。

2.“贤妻良母”在广告中还有一类被安排到家庭、厨房、卫生间的女性形象。

“汰渍”洗衣粉广告中清一色的家庭主妇向受众介绍其强效洗涤功能;金龙鱼色拉油广告中安排厨房出现一个漂亮的主妇为代言人;“方太”牌抽油烟机“没有油烟味,只有女人味”。

这些都暗示着女性在家庭里自然或理当是家务料理者。

消费者对广告中性别刻板形象的反应近年来,广告行业在追求吸引眼球和提升品牌知名度的同时,经常运用性别刻板形象来吸引目标消费者。

然而,这种做法引发了消费者的许多争议和负面反应。

本文将探讨消费者对广告中性别刻板形象的反应,并分析其对品牌形象和市场效果的影响。

一、妇女形象的刻板化对消费者的影响在许多广告中,女性形象经常被刻画为弱小、依赖性强、性感化和家庭角色强调。

这种妇女形象的刻版化影响着消费者对产品和品牌的认知和态度。

首先,这种性别刻板形象会限制消费者对女性的认知。

当广告中频繁出现相似的妇女形象时,消费者可能会将其视为女性普遍存在的特点,忽视了个体差异和女性多样性。

这种刻板化形象可能使消费者对女性能力和价值的评估产生偏见,从而使品牌在消费者心中失去独特性。

其次,性别刻板化的广告可能降低女性观众的自尊和自信。

当女性在广告中被用作装饰物或附属物时,她们的能力和成就往往被忽视。

这种表现方式会让女性观众感到被歧视和贬低,进而对品牌产生负面情感,并可能选择抵制相关产品。

二、男性形象的刻板化对消费者的影响与女性形象类似,广告中经常出现的男性形象也被刻画为强壮、冷酷、聪明和成功。

然而,这种刻板形象同样被消费者所质疑和批评。

首先,男性刻板形象给消费者造成了压力和不实的期望。

广告中频繁出现的成功男性形象给消费者传递了一种“男子汉”形象,使得男性观众面临社会期待和标准的压力。

这种不切实际的期望可能导致消费者的挫败感和自卑感,对品牌产生负面影响。

其次,男性刻板形象的过分强调可能导致消费者对男性普遍化的认知。

当广告中强调男性的某些特质,消费者容易将其看作男性固有的特征,而忽视个体差异和男性多样性。

这种错误的认知会导致品牌失去与男性消费者的共鸣,影响市场营销效果。

三、面对广告中频繁出现的性别刻板形象,消费者的反应多种多样。

其中,一部分消费者对此表示抗议和不满,认为这种刻板化是对性别平等的不尊重。

这些消费者可能会选择拒绝购买相关产品,并通过社交媒体等平台表达他们的不满。

国内广告中的性别形象问题研究综述在西方性别研究的影响下,国内的性别研究呈现出蓬勃进展的势头,其中性别与传播的研究更是一枝独秀。

性别与传播研究“以传播学和性别研究为理论基础,既是用社会性别的视角研究媒介、传播和大众文化,也是通过传播理论和文化研究的范式解读社会性别的进展”。

①性别与传播的研究主要集中在媒介与女性领域,重点观照大众媒介中的女性形象在父权制社会中的现实处境。

广告作为传播的重要载体,成为性别研究的主要领域。

早在20世纪中后期,国外就有不少学者发表了广告性别问题研究的相关文章,其中盖伊・塔奇曼的《大众传媒对女性的符号性歼灭》中有关广告与性别的论述,基本概括了这一阶段学者们对于广告中性别问题的研究态度和结论。

②反观国内,1995年第四届世界妇女大会在召开,成为国内广告性别研究的一次重要契机,此后,涌现了大量有价值的研究成果,取得了令人耳目一新的进展,但同时也存在不少问题。

本文的研究目的在于运用内容分析方法,总结研究中的主要成就和问题,找出与国外研究存在的差距并提出建议。

方法运用:文献计量的实证研究方法文献计量是科学研究定量化的重要方法,对文献进行梳理和统计可以追踪某一领域的研究情况和动向。

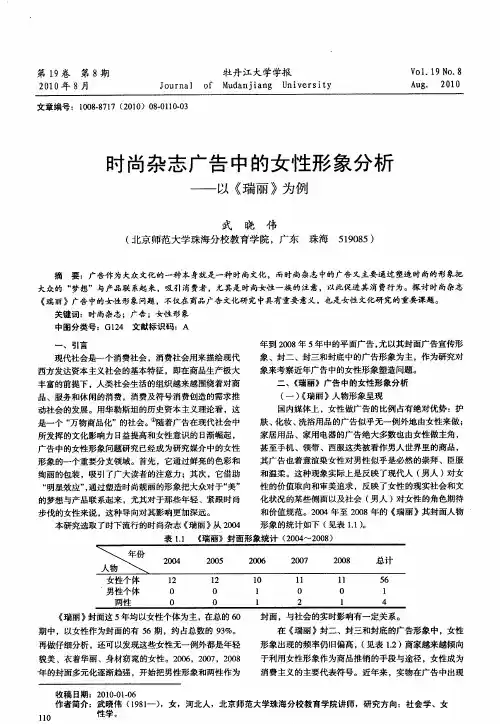

为了呈现进入新时期以来国内广告性别建构问题研究的主要脉络,笔者在CNKI中以“题名”为检索项,以“广告”并含“性别”(“女性”、“男性”)为检索词,对相关论文进行了检索,最后获得有效样本(20XX年之前)366篇。

统计结果表明,上世纪80年代只有一篇相关论文,主要是研究英语的语法性别和广告。

到了上世纪90年代中期尤其是1995年之后,广告性别建构的研究论文出现了快速增长。

国内广告中的性别形象问题研究分析1.研究借鉴的理论在国内广告性别问题的研究中,自觉运用某种社会科学理论,并且依据一种或几种理论明确提出具体的研究假设和研究问题的论文数量比较少。

运用最多的理论主要有女性主义理论、刻板印象理论、符号学理论,此外一些理论被部分论文零散加以运用,如沉默的螺旋理论、拟态环境理论、及物性分析及文体学理论、原型理论、吉登斯的结构化理论、布迪厄的实践理论、性别角色定型理论、文化结构理论等。

【内容提要】女性形象在国内媒体广告中占有绝对大的比例,女性成了广告的主体表现对象。

本文阐述广告中女性形象的表达方式、追溯此表达方式的根源,提出为广告中女性形象正性的策略期望。

【关键词】广告女性形象正性从世界上最早的广告——一幅在埃及尼罗河畔的古城底比斯发现的手抄式“广告传单”到21世纪纷繁多样的多媒体广告,广告随着人类历史的进程发展了数百年,但无论广告的表现形式、诉求方式或市场经济地位如何改变,广而告之、引起注意并诱导消费始终是广告的功效。

纵观国内媒体,女性形象在广告中占有绝对大的比例。

据2005年“电视广告中的两性形象”课题组调查,电视广告中女性形象的比例大大高于男性,有70.5%的广告出现女主角。

④在其他媒体上,护肤、化妆、洗浴用品等广告似乎无一例外地由女性做主角,家居用品、家用电器的广告绝大多数也由女性做主角。

女性成了广告的主体表现对象,但观看广告中的女性形象,总让女性有种压抑感和被操纵感。

本文拟阐述广告中女性形象的表达方式、追溯形成此表达方式的根源、提出为广告中女性形象正性的策略期望。

一、广告中女性形象的表达方式首先,利用“美女形象法”的广告创作和传播方式借用美女的形象宣传产品,用美女注意力效应引起人们对产品的注意和喜爱。

如宁夏红枸杞果酒广告,抓住了果酒性柔的特性,突出红色、女性,两幅包装广告从不同的角度展现了女性美。

一幅是中国传统美女图:黑亮的头发加上清新脱俗的面庞,中式刺绣红袄衬托出中国女性独有的柔美纤巧的曲线;一幅是现代美女图:棕色头发加红色背心,裸露丰腴的臂膀,特写镜头凸显其性感的嘴唇。

柔情似水的倾城红颜的形象迎合了酒消费主体——男性——的需求,美女、美酒自古为英雄所爱,激发了男性内心深处的英雄主义情怀,销售成绩自然不菲。

这类以美女作形象宣传的酒类广告并不鲜见,商家屡试不东南如榷2008年第6期(总第46期’117爽,产品的大量销售强化了广告人对美女形象法的运用。

其次。

紧扣男女关系的广告宣传创意在激烈的广告市场竞争中要想“脱颖而出”,就应借助人们对男女关系的重视。

《申报》广告中的女性形象作者:张悦来源:《今传媒》2021年第01期摘要:“社会性别”通过与一般意义上的自然性别的区分,强调了性别的社会建构性。

《申报》作为上海近代发行最久、最具代表性的商业报刊,其中对“3B原则”中的美女形象运用也使其成为商业报刊经营的成功典范。

其对女性形象的塑造不仅丰富经典,且深入人心,反映了民国时期的消费文化,也实现了对于女性这一社会性别的建构。

通过长期的熏陶与浸染,画报女性的形象得以固定,完成了一种消费文化下的形象建构。

关键词:《申报》;消费主义;社会性别中图分类号:F713.8文献标识码:A文章编号:1672-8122(2021)01-0082-03一、概述《申报》1872年创刊于上海,1949年停刊,是近代中国发行时间最久、具有代表性的商业报刊。

1912年史量才接手《申报》后,《申报》的经营大为改观。

在广告方面的经营更使《申报》获得了商业上的成功,扭转了其接手后所面临的债务危机。

通过把广告与新闻区隔开的编排方式,《申报》读者可以在第一眼就对每一版的内容一目了然,快速找到想要了解的消息。

同时,这种编排方式为采用大版面插图式的广告提供了丰富的空间,为广告版面的进一步发展提供了可能。

伴随着商业上的成功,《申报》凭借其影响力也对当时的上海女性进行了定义。

“美女”这一广告形象也正是在这时逐步走入大众视野,版面的调整使得大篇幅的插画广告不断涌现。

以往受限于版面只具备简单的人物轮廓的美女名媛,终于得以大放异彩,她们或坐或站,或郊游或攀谈,从发饰到皮鞋无不细致精巧。

夸张一点的还有占了大半个版面的,透过黑白的雕版印刷,我们能清晰地感受到那时对“美女”的理解和运用已渐趋成熟。

女性主义心理学学者安·奥克利在20世纪70年代初提出,社会性别并非生物学性别的直接产物,她反对女性气质由生物性别所限定,而是认为女性气质通过社会文化和心理的影响形成。

在《申报》的广告版中,取代了以往黑白大字铺满版面,俏丽的女士或站或坐,以明显的性别特征和抓人眼球的美,独立于周边的相对抽象的药品和工业产品简笔画广告,并长期占据了广告版面的中心位置。

电视广告中女性刻板印象解析

在电视广告中,女性的形象往往令人印象深刻。

不少广告都采用一种美丽、精致、温柔的女性形象来表示所推广的产品,从而达到营销的目的和受众的迎合。

然而,随着电视广告越来越多,电视节目里时常出现的女性形象正在产生误导人们思维的影响,引发了严重的社会问题。

在电视广告中,女性常常把自己描绘成完美无瑕的"天使",充满了浪漫的节日气氛,以及温柔的诱惑力。

换言之,妇女的角色被有意地固定在一个被社会认可的框架中,那就是有健康靓丽的身段,完美的面容,甜美娴静的习惯,以及隐藏自如的魅力。

实际上,这种固定的视角可能会掩盖女性应该具备的多样特质,如胆识、思维创新等。

另外,电视广告中女性形象过分强调审美约束,加剧了女性被迫追求完美的压力,影响着社会的公平性。

通过展示性感而完美的"天使",广告公司建立起一个形象的标准,从而虚构出的女性外貌等幻想,进而令到许多女性拥有自信的机会受到了侵害。

因此,关于电视广告中女性的刻板印象,可以从上述几点来进行分析解析。

针对这一问题,社会成员应认清真相,摒弃审美偏见;同时,相应的社会机构也应发挥积极作用,建立一种正确而客观的电视文化来改善相关问题,促进妇女扮演社会正当角色,实现公平和进步。

我国广告中的女性形象发稿:中国新闻研究中心作者:刘宁洁单位:中国人民大学新闻学院传播学2003级研究生内容提要:广告虽然首先是一种商业推销手段,但它也是社会文化的反映。

广告主要通过塑造成功者的形象和时尚的形象两类,把大众的“梦想”和产品联系起来,吸引目标消费者注意,促进消费行为的产生。

在日益凸显其重要性的广告中,女性形象得到了广泛的应用。

我国广告中的女性形象主要可分为两类:家庭主妇形象和男性的“性对象”。

这两类女性形象正体现了我们生活的社会是在男权霸权意识形态统治之下,女性的平等权利受到了忽视和剥夺。

广告中的性别形象是现行的社会意识形态的再现,并能够反过来影响社会意识形态的形成、变化和发展。

我们应该重视广告对女性形象贬斥和歧视的现象,促进社会文化的发展。

关键词:广告女性形象社会文化现代社会的人们,即使不参加商业活动,也不可避免地接触到各式各样的广告。

翻开报刊杂志,打开电视机,小到一块香皂、一袋洗衣粉,大到一栋楼房、一辆豪华轿车,我们的感官神经都被形形色色的广告刺激着。

如果说,人们的生活本来风平浪静,无所奢求,可看了广告以后,却似乎感觉自己缺少了那么多:自己的身材不够曼妙,自己的头发不够柔顺,自己的手机不够高档,自己的房屋不够宽敞……从某种意义上来说,现代广告推销给人们的不是某种产品,而是一种“梦想”,一种对美好事物和幸福生活的向往。

这种对“美好”和“幸福”的界定与追求,正是通过广告中塑造的广告形象表现出来的。

广告形象是文化产物,广告通过塑造各种各样的形象,把我们生活中原本普通的物品赋予了特殊的意义,而这种意义往往已经脱离了物品原有的含义。

譬如大家熟知的一句广告词“钻石恒久远,一颗永流传”。

很久以前,钻石原本只是一种稀有矿石,由于十分坚硬被用于切割玻璃。

但自从钻石成为财富的象征,成为西方上流社会的男士送给女士的典型礼物,如同好莱坞女星玛丽莲•梦露在影片《绅士只爱金发女郎》中歌颂“钻石是女孩子最好的朋友”以后,这种晶莹璀璨、价格昂贵的小石头就和人类永恒的主题“爱情”结下了不解之缘,人们希望自己的爱情能像钻石一样纯粹坚固,永久流传。

广告与社会广告与社会课程大论文课程大论文————《《广告之女性形象广告之女性形象》》学院学院::人文广告指导老师指导老师::付德根学生学生学号学号学号::学生姓名学生姓名::摘要:广告在当今社会经济发展中起着至关重要的作用,不能想象如果没有广告,摘要世界经济会怎样运行。

在铺天盖地的各式广告中,女性占据着绝对的主角地位,但是,因为受到传统思想束缚,广告制作人创作的女性形象大多被局限于男权社会的附属品,缺乏自主思想、需要保护、需要被领导、渴望被男人肯定,这些片面塑造并不能反映当代女性的真实形象。

从20世纪60年代以来,广告女性形象在不断演变,从传统型到现代型,虽然有所改观,但还远远不够,广告创作人需要解放思想,抛弃固有的陈旧观念,重新塑造现代女性独立自主的形象。

关键词:广告女性形象社会价值关键词随着商品经济的飞速发展,商业广告在社会生活的各个领域随处可见。

而其构建的现代神话正是在现实生活中人们心底发酵的理想馍馍,这使广告得以被大众接受。

广告是一种大众文化,是一种反映社会文化的商业推销手段。

广告学者伯曼就曾经斩钉截铁地断言:在大众文化中,最具支配性的社会机制是广告。

广告形象是考察当代大众文化现象的最佳指标。

女性形象作为一个普遍性的筹码,越来越频繁的出现在各类商业广告中,尤其是在当今这一男权社会里,美女在广告中的出现频率如此之高,甚至带来了视觉上的审美疲劳。

广告是一个社会的价值、理想和角色认知的一种折射,这种认知又被广告以其特有的方式进一步夸大和普遍化,进而形成一种影响社会大众的文化陈规,加深对各个阶级和性别的刻板印象。

广告中的女性形象正是女性在社会文化中角色认知的反映,有着深刻的历史与文化渊源。

虽然在最近的40多年中,广告中的女性形象发生了很大的变化,表现形式花样翻新,男性与女性出现的比例也有了很大的改变,但在现代商业广告中,利用女性身体作为广告的主要叙事方式的传播模式未变,深藏在广告中的对女性的文化成见未变。

我们从以下几个方面来分析广告中的女性形象一、广告中女性形象的演变历程在早期的商业广告中,无论西方和东方,女性只是作为商家推销商品的诱惑物和装饰品出现的。

以20世纪早期中国的平面广告为例:20世纪初,无论是香烟、止咳糖浆、蚊香广告甚至肥料广告,不论这些广告所推销的商品与女性有无关系,出现在画面正中间的大部分是一个温柔、贤惠、漂亮的女性。

女性的价值止于其外在的观赏性,其内在的精神特质和个性被抹杀。

随着社会的发展,特别是经过始于20世纪60年代末的第二次妇女解放运动之后,妇女在经济、政治上的地位不断提升,西方社会广告中的女性形象在最近的40年中相应地发生了相当大的变化总体上看,广告中女性的形象经历了这样的一个发展过程:性对象(60年代)——幼稚的女性((70年代)——养尊处优的女性(80年代)——驯服的职业女性(90年代)——“新女性”(21世纪)。

20世纪60年代的广告中,理想的女性“集性对象、妻子和母亲与一身”。

正如社会学家分析的那样:“根据传统的各种文化陈规,妇女被表现得非常女人气,是‘性对象’,是家庭妇女、母亲操持家务者,男人则处在权威的和支配妇女的地位上”。

那个时代典型的广告表现形式是让女性围绕着她们心仪的男人而争风吃醋,因为女性生活的惟一目标就是获得男人的赞赏:派克钢笔——“对于每个女孩子来说(男人的赞赏)比做数学作业更重要。

”这个广告只是那个时代多种多样的歧视女性的广告中的一个例子。

那时广告中妇女的形象也许最能符合中国传统文化中对女性的要求——“贤妻良母”和“女子无才便是德”,女性被表现得勤劳而温顺,家务是每个已婚妇女的工作,女性做家务,照顾孩子,并努力使自己在异性面前尽可能地保持魅力。

广告中的女性拥有一切,除了智力,事实上她们也根本不需要智力,她们在广告中惟一做的事情是协助男人并使他的生活变得轻松。

否则,女性只是作为性对象、无助的小可怜或者作为低声下气的女招待出现。

70年代的女性被描述成幼稚的女性,需要强大的男性的保护。

在广告中,年轻美丽的女性顾影自怜,整天关心和忙碌的是被她们视为惟一“资本”的外貌,以期吸引男性的注视。

她们都有着光洁的皮肤和如婴儿般纯洁的表情,而这种纯洁既具有性吸引力,也体现出女性渴望依赖的心理。

广告中中年女性的形象则多是负面的,不是整日消磨时间的贵妇就是忙于传统事务的下层妇女。

80年代女性的地位似乎突然发生了翻天覆地的变化,她们养尊处优,过着奢华的日子,要风得风,要雨得雨。

她们容光焕发地出现在美体和美容产品广告中,或者衣着光鲜地出现在豪华的购物场合,身后是在办公室打拼的男人们艳羡的目光。

她们从不染指家务,也几乎不和小孩子在一起。

而与从前的传统相反,80年代广告中的男人的日子则不再那么好过了。

广告中的男人除了要应付高强度的工作如法官、赛车手外,还要干家务、照顾孩子、整理花园,处理一切重要的事情。

女性由60年代的家务操持者摇身一变成为80年代的无所事事的有闲阶级,表面看似乎是男性文化对女性的尊重和妇女处境的提升的表现,事实上则是广告设计者对女性形象的又一次歪曲,显然反映出了男性对妇女解放运动的批判和曲解。

事实的真相是,在西方社会中,80年代的职业女性比例已经相当高,她们参加工作,自食其力,绝对没有广告中表现的那么悠闲自得。

90年代广告中理想的女性形象是年轻、开朗和充满活力的职业女性。

随着社会价值观的改变,男性和女性的角色模式在广告中也相应地发生了一些变化,但90年代广告中的女性依然是年轻、温柔、含情脉脉,而男性则比女性年长、冷静和有决断。

此时广告的总体特征是,虽然职业妇女在广告中出现了很多,但其角色形象与其肢体语言不吻合:女性的非言语的信息总是表明女性处在被领导的地位,处于劣势;而男人总是以领导和保护者的身份出现。

21世纪的广告中的“新型”的女性形象似乎比以前任何时候都更接近现实,她们的“典型”形象是“性”与“时尚”。

她们似乎不能完全被视为自信的职业妇女,因为她们也常常无所事事地到处闲逛,忙着自己的事情。

她们衣着完美,苗条而年轻——新型的职业妇女。

但她们的工作主要限于女秘书,电影明星或者女经理。

有人评论说,“新型”的女性是单向度的,如橱窗里的模特一样,是这个物欲时代的点缀品,相反男人则是丰富多彩和有趣的。

综观整个20世纪下半叶,尽管女性在广告中的角色和地位发生了一系列变化,但传统文化中男人和女人的角色模式并未发生根本改变。

接下来我们具体分析一下女性在广告中的传统形象和现代形象。

二、传统和现代女性广告形象1、具备传统女性特征的广告中的女性形象个案一:《雕牌透明皂》,广告场景的主题是一对老夫妇,老奶奶在洗衣,老爷爷则在一旁悠闲地吸着烟。

这个场景在其中则蕴涵了男女性别差异所导致的不同社会角色扮演,而受众都处于一种集体无意识,觉得老奶奶洗衣,老爷爷休息是理所当然的。

如果将两者的活动调换一下,很大程度上会引起受众感官和心理上的接受障碍。

“相夫教子, 服务家庭”似乎是女人被女娲创造出来后就应该遵循的游戏规则,这也是中国传统社会对女性的社会角色定位。

个案二:《玉兰油美白霜》广告:当范冰冰穿梭于人群,企图得到众多男士的爱慕时遭遇冷落,回家后擦了玉兰油美白霜后再次出在相同场合时赢了个大满灌,吸引了一大把男人的目光之后心满意足地笑了。

这则广告在赋予商品价值意义时也向人们隐寓了一个“寓言”:女性的美是男性赋予的,只有得到男性的欣赏和认可后,女性的美才体现出来。

这则广告中所呈现出来的故事寓言是长期以来人们头脑中所积淀下来的对女性社会角色的刻板印象的体现。

类似的广告不胜枚举,但大都归于以上两种类型:女人天生就是围绕家庭转的,“三纲五常”,“三从四德”等观念应为中国女性毫无反叛的膜拜;女人的价值是一块粗糙不平的钻石,只有经过男人的打磨后才可能成为灿烂夺目的钻石,这是传统社会对女性社会角色和社会价值的定位。

2、具备现代女性特征的广告个案一:《立白洗衣粉》广告篇:“老公,洗衣服啦。

”然后是男子美滋滋地拿着洗衣粉来洗一大堆衣服的画面。

这句经被奉为精典的广告词流行了很长一段时间,在利用其进行调侃时则更多反映了“男主外,女主内”的谎言被打破。

夫妻共同承担家务既是社会现实的折射也是女性社会角色转变和社会地位提高的表现。

个案二:《大运摩托》广告篇:着一身黑衣尽显活力的张柏芝骑着一辆摩托车潇洒地狂飙,而后利落刹车,道出:“大运摩托,风驰天下。

”何其夺人眼球,你不得不在赞叹她骑车时的潇洒和娴熟时感叹她的“风驰天下”的野心。

在传统广告中,车类广告一般都由男性担任主角,即使有女性也只是用来凸显男性魅力的陪衬,更不用说独握方向盘,风驰天下了。

她以一种“润物细无声”的方式在向人们传达着新时代全新的理念,现在年轻一代的女性不再言听计从,毫无主见,足不出户,笑不露齿,而是尽显独立自主,自信活力的风彩,她们正在挣脱“大家闺秀”的圈套,这意味着现代年轻女性自我,自主意识的觉醒和增强。

这两则广告都相当真实地呈现了现代青年女性的生活图景:她们独立自主,自信乐观,散发着现代年轻女性的独特的个性气息。

她们维护并尊重自己的独立人格,她们也可以通过自己的职业来展示自己具有无穷的潜能。

3、广告中女性形象由“传统”走向“现代”的原因a. 生产力的发展是女性走向现代的跳板生产力的发展是一切新的社会文化出现的内推器。

随着我国生产力的解放和发展,社会分工进一步深化和精细,新的产业部门的出现,需要更多人参与到社会主义现代化建设中来,女性特定的生理心理素质适应了某些新兴经济元素的需要,她们也积极参与社会活动,其活动明显社会化,现代化,这为其形象的转变奠定了相应的社会基础。

b. 思想解放和女性主体意识的觉醒加入WTO以后,社会经济文化在“全球化”的时代背景下与国际接轨,而且随着国内外思想文化交流的深入,一些新的思想观念不断传入并为国内民众接受。

国际上一些先进的思想观念按照“先进战胜落后”的游戏法则会毫无疑问地取代陈旧落后的思想观念。

如现在“女士优先”等带有性别歧视色彩的所谓的礼貌用语会遭到女性的反感,她们也在时刻展示自己的能力,“女董事长”,“女总监”等显示社会职业和地位的头衔大大丰富了我们的词汇。

随着女性主体意识的觉醒,她们一直努力把自己从传统陈腐的圈套中解救出来并取得了令人满意的成绩。

的广告定位广告定位三、女性形象女性形象的广告中男性的形象往往具有压迫感,容易让某些特定的受众群感到不悦,而美女形象会给人强烈的视觉快感,广告女性的诉求,不管是“讨好”或是理性的诉说,更容易为受众所接受。

广告女性形象的运用应根据营销战略的需要精确定位,应区别影视时段、报刊类型,针对不同的市场和目标人群有选择地实施。

色——形象美。

较之男性,女性更具形式美感。

著名美学家贺拉斯曾指出:“蛇形线是最美的线条。

”它不仅是自然的结果,更是一种气韵,一种与社会性、精神性相整合的形式美感,女性外形上所具备的形式美因素是女性形象被大量运用于广告的重要原因之一。