常见的修辞格

- 格式:doc

- 大小:56.50 KB

- 文档页数:8

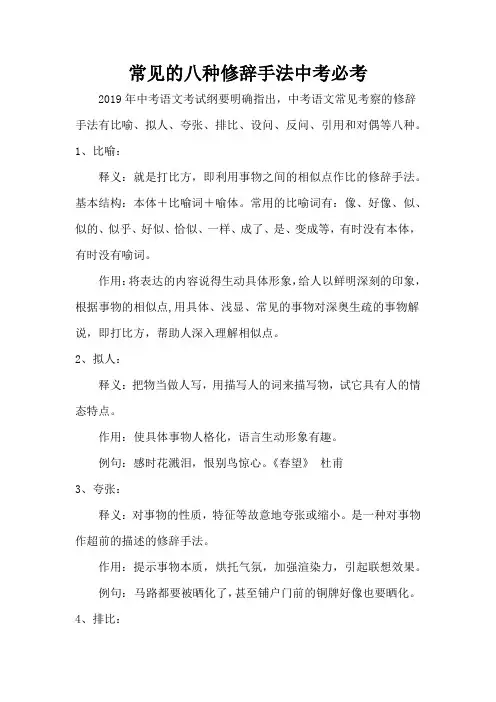

常见的八种修辞手法中考必考2019年中考语文考试纲要明确指出,中考语文常见考察的修辞手法有比喻、拟人、夸张、排比、设问、反问、引用和对偶等八种。

1、比喻:释义:就是打比方,即利用事物之间的相似点作比的修辞手法。

基本结构:本体+比喻词+喻体。

常用的比喻词有:像、好像、似、似的、似乎、好似、恰似、一样、成了、是、变成等,有时没有本体,有时没有喻词。

作用:将表达的内容说得生动具体形象,给人以鲜明深刻的印象,根据事物的相似点,用具体、浅显、常见的事物对深奥生疏的事物解说,即打比方,帮助人深入理解相似点。

2、拟人:释义:把物当做人写,用描写人的词来描写物,试它具有人的情态特点。

作用:使具体事物人格化,语言生动形象有趣。

例句:感时花溅泪,恨别鸟惊心。

《春望》杜甫3、夸张:释义:对事物的性质,特征等故意地夸张或缩小。

是一种对事物作超前的描述的修辞手法。

作用:提示事物本质,烘托气氛,加强渲染力,引起联想效果。

例句:马路都要被晒化了,甚至铺户门前的铜牌好像也要晒化。

4、排比:释义:三个或以上结构和长度均类似、语气一致、意义相关或相同的句子排列起来。

可以增强文章的气势跟感染力。

作用:读起来感到琅琅上口,使文章的节奏感加强,条理性更好,更利于表达强烈的感情。

例句:是您,引领我们在知识的海洋中尽情遨游;是您,和我们一起参加“雏鹰假日小队”活动;是您,为了指导我们科技小组搞发明,利用星期天跑图书馆,查阅资料。

5、设问:释义:为了引起别人的注意,故意先提出问题,然后自己回答。

(自问自答)作用:引起注意,启发读者思考。

例句:什么叫自律?自律就是自我管束自我的行为。

6、反问:释义:用疑问形式表达确定的意思,用肯定形式反问表否定,用否定形式反问表肯定,只问不答,答案暗含在反问句中。

作用:加强语气,发人深思,激发读者感情,加深读者印象,增强文中的气势和说服力。

例句:难道今天不是周三吗?(意思是:今天是周三。

)7、引用:释义:引用现成的话(成语、诗句、格言、典故等)来提高语言表达效果。

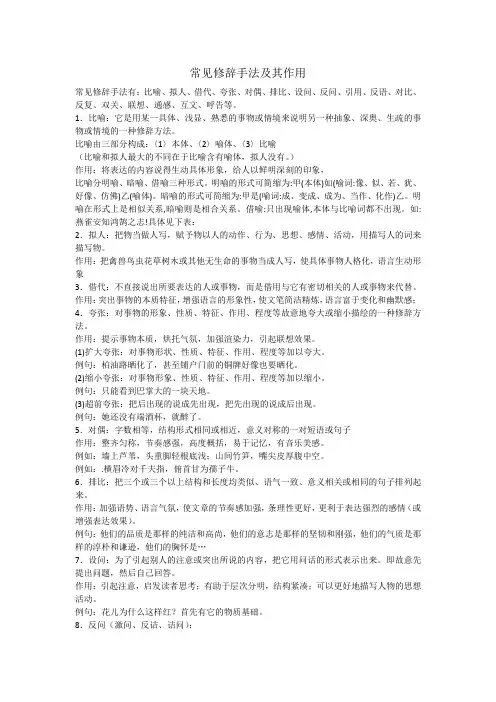

常见修辞手法及其作用常见修辞手法有:比喻、拟人、借代、夸张、对偶、排比、设问、反问、引用、反语、对比、反复、双关、联想、通感、互文、呼告等。

1.比喻:它是用某一具体、浅显、熟悉的事物或情境来说明另一种抽象、深奥、生疏的事物或情境的一种修辞方法。

比喻由三部分构成:〈1〉本体、〈2〉喻体、〈3〉比喻(比喻和拟人最大的不同在于比喻含有喻体,拟人没有。

)作用:将表达的内容说得生动具体形象,给人以鲜明深刻的印象,比喻分明喻、暗喻、借喻三种形式。

明喻的形式可简缩为:甲(本体)如(喻词:像、似、若、犹、好像、仿佛)乙(喻体)。

暗喻的形式可简缩为:甲是(喻词:成、变成、成为、当作、化作)乙。

明喻在形式上是相似关系,暗喻则是相合关系。

借喻:只出现喻体,本体与比喻词都不出现。

如:燕雀安知鸿鹄之志!具体见下表:2.拟人:把物当做人写,赋予物以人的动作、行为、思想、感情、活动,用描写人的词来描写物。

作用:把禽兽鸟虫花草树木或其他无生命的事物当成人写,使具体事物人格化,语言生动形象3.借代:不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它有密切相关的人或事物来代替。

作用:突出事物的本质特征,增强语言的形象性,使文笔简洁精炼,语言富于变化和幽默感;4.夸张:对事物的形象、性质、特征、作用、程度等故意地夸大或缩小描绘的一种修辞方法。

作用:提示事物本质,烘托气氛,加强渲染力,引起联想效果。

(1)扩大夸张:对事物形状、性质、特征、作用、程度等加以夸大。

例句:柏油路晒化了,甚至铺户门前的铜牌好像也要晒化。

(2)缩小夸张:对事物形象、性质、特征、作用、程度等加以缩小。

例句:只能看到巴掌大的一块天地。

(3)超前夸张:把后出现的说成先出现,把先出现的说成后出现。

例句:她还没有端酒杯,就醉了。

5.对偶:字数相等,结构形式相同或相近,意义对称的一对短语或句子作用:整齐匀称,节奏感强,高度概括,易于记忆,有音乐美感。

例如:墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

英语修辞格英语修辞格是运用特定的修辞手法和技巧来增强表达效果和语言的艺术感的一种文学表达方式。

常见的英语修辞格有以下几种:1. 比喻(Metaphor):通过将一个词语或短语用于其本来意义以外的其他事物上,来达到描绘或表达的目的。

例如,“他是我的阳光”(He is my sunshine)。

2. 拟人(Personification):赋予非生物或抽象事物以人的特征和行为,以增加形象感。

例如,“大海呼唤着我”(The ocean calls out to me)。

3. 比较(Simile):通过使用"like"或"as"等介词来进行比较。

例如,“他像一颗流星,闪耀着美丽的光芒”。

4. 反复(Repetition):通过反复使用相同的词语或短语,来强调和重申某个观点或思想。

例如,“我要尽力、尽力、再尽力”。

5. 双关(Pun):利用一个单词或短语在不同语境中的多义性,制造出幽默或双重意义。

例如,“时间都去哪儿了?它去吃饭了。

”6. 排比(Parallelism):通过使用相同的结构、格式或语法,来组织句子和表达思想,形成节奏感和增加强度。

例如,“今天我学会了爬行,学会了站立,学会了行走”。

7. 夸张(Hyperbole):通过夸大事物的特征和情况,来制造出夸张、强烈的效果。

例如,“我等了一万年才见到你”。

8. 反问(Rhetorical Question):利用问句的形式来表达观点或意见,不要求回答,但更多是用来强调说话者的说法。

例如,“难道我们不都是人吗?”这些修辞格可以增加语言的表达力、形象感、感染力和艺术感,使文学作品或演讲更具有吸引力和影响力。

几种常见修辞手法具体举例2009-12-27 22:37:08| 分类:语文基础知识|举报|字号订阅常见的修辞方法有:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、设问、反问。

(1)比喻。

它是用某一具体的、浅显、熟悉的事物或情境来说明另一种抽象的、深奥、生疏的事物或情境的一种修辞方法。

比喻主要分明喻、暗喻、借喻三种形式。

明喻的形式可简缩为:甲(本体)如(喻词:像、似、若、犹、好像、仿佛)乙(喻体)。

暗喻的形式可简缩为:甲是(喻词:成、变成、成为、当作、化作)乙。

明喻在形式上是相似关系,暗喻则是相合关系。

借喻:只出现喻体,本体与比喻词都不出现。

如:燕雀安知鸿鹄之志!(2)借代。

不直接说出要说的人或事物,而是借用与这一人或事物有密切关系的名称来替代,如以部分代全体;用具体代抽象;用特征代本体;用专名代通称等。

如:①不拿群众一针一线。

(一针一线代群众的一切财产)②不要大锅饭。

("大锅饭"代抽象的"平均主义")③花白胡子坐在墙角里吸旱烟。

(花白胡子是以特征代本体)④千万个雷锋活跃在祖国大地上。

("雷锋"以具体的形象代抽象的共产主义思想)(3)比拟。

把人当物写或把物当人来写的一种修辞方法,前者称之为拟物,后者称之为拟人。

如:①做人既不可翘尾巴,也不可夹着尾巴。

(拟物)②蜡炬成灰泪始干。

(拟人)(4)夸张。

对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小描绘的一种修辞方法。

如:①白发三千丈,缘愁似个长。

("三千丈"为扩大夸张)②芝麻粒儿大的事,不必放在心上。

("芝麻粒儿"是缩小夸张)③太阳刚一出来,地上已经像下了火。

(把前一事物"出来"与后一事物"下火"夸张到几乎是同时出现,有人称此种夸张方式为超前夸张)(5)对比。

是把两种事物或同一事物的两个方面并举加以比较的方法。

如:①先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

对于⼀个具有⼀定英语⽔平的⼈来说,谙熟其修辞⽅式,不仅有助于辨别该语⾔的各种修辞现象,了解修辞运⽤的规律,从⽽提⾼分析语⾔表现技巧的能⼒,⽽且还可以有⼒提⾼准确、有效地运⽤语⾔的能⼒。

为此,本⽂想就英语中⼏种常见的修辞格粗略地谈谈⾃⼰的看法。

⼀、⽐喻(the figures of speech) ⽐喻是语⾔艺术的升华,是最富有诗意的语⾔形式之⼀,是语⾔的信息功能和美学功能的有机结合。

英语中常见的⽐喻有三类:明喻、隐喻和转喻。

1.明喻(the simile) 明喻通常是把被⽐喻的“本体”和⽤以⽐喻的“喻体”同时说出,说明本体事物象喻体事物,⽤介词like ,连词as,as if,as…so,动词seem等以及句型A …to B as C…to D等等表⽰“好像”意思的⽐喻说法就叫明喻。

⼈们往往有这样的错觉,认为⽐喻修辞只适⽤于⽂学类的各种⽂体,⽽⾮⽂学类论著,如科技之类应⽤⽂体,为了表达的正确性、严密性与科学性,是排斥⽐喻的。

事实上,在英语的科技类的论著中,为了把描象的事物说得具体化、形象化,把深奥的道理说得通俗、浅显、明⽩,也经常使⽤⽐喻。

例如: (1)Bacteria are so small that a single round one of acommon type is about 1/25,000 of an in ch across when thesebacteria are magnified 1,000 times, they look only aslarge as apencil point. 细菌是这样⼩,⼀种普通类型的圆形细菌直径⼤约只有1/25,000英⼨。

这种细菌放⼤⼀千倍看起来也只有铅笔尖那么⼤。

(2)There now exists a kind of glass so sensitive to light that,like photographic film,it wil l record pictures and designs. 现在有⼀种对光⼗分敏感的玻璃,它像胶卷⼀样能记录图像和图案。

英语常见修辞格分类总结**《英语常见修辞格分类总结工作总结(一)》**在英语学习和使用中,修辞格的运用就像是给语言穿上了华丽的衣服,让表达变得更加生动有趣。

**一、明喻(Simile)让表达更加形象**我觉得明喻这个修辞格就像一个放大镜,能把事物的特点放大,让人们看得更清楚。

就像莎士比亚在他的作品中经常使用明喻,“Shall I compare thee to a summer's day?(我能否将你比作夏日?)”他把心爱的人比作夏天,夏天有着美好的阳光、温暖的气息,这样一比喻,我们就能深刻感受到他对爱人那种热烈的喜爱之情。

我自己在写英语作文或者描述事物的时候,也试着用明喻。

比如说描述一个很害羞的女孩,我会写“S he is like a timid little rabbit.(她就像一只胆小的小兔子)”。

这一下就能让读者在脑海中勾勒出这个女孩害羞的模样。

每次我用明喻的时候,就感觉像是在给读者画一幅画,把我看到的、感受到的,用一种很直观的方式传递给他们。

**二、隐喻(Metaphor)蕴含更深的含义**隐喻啊,它有点像一个神秘的宝藏盒。

表面上看只是普通的一句话,但里面却藏着很深的意义。

拿马丁·路德·金来说,他的演讲中就有很多隐喻。

他说“I have a dream that one da y this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: 'We hold these truths to beself - evident, that all men are created equal.'(我有一个梦想,有一天这个国家会站起来,实现其信条的真正含义:我们认为这些真理是不言而喻的,即人人生而平等。

)”这里把美国这个国家的发展隐喻为一个人的“站起来”,暗示着国家走向平等和正义。

常见的10种修辞手法1、对比是把两种事物或同一事物的两个方面并举加以比较的方法。

2、对偶用结构相同或相近,字数相等的一对短语或句子对称排列起来表达相对或相近的意思。

3、排比:把内容相关、结构相同或相似、语气一致的几个(一般要三个或三个以上)短语或句子连用的方法。

4、反复根据表达需要,使同一个词语或句子一再出现的方法。

反复可以是连续的,也可间隔出现。

5、反问是用疑问的形式来表达确定的意思,因此,不需要回答。

6、设问为了突出所说的内容,把它用问话的形式表示出来。

7、比喻A、比喻就是平常说的打比方,是用本质不同但具有相似点的另一事物说明或描绘事物的修辞。

比喻一般包括三部分:本体、喻体、喻词。

构成比喻必须符合下列两个条件:(1)本体和喻体是本质不同的两类事物,同类事物一般不能规程比喻。

(2)本体和喻体之间必须有相似点,即喻体必须在某一点上与本体相似,才能用来说明描绘本体。

B、比喻可分为明喻、暗喻、借喻三类。

1)明喻:是明显的比喻,它的本体、喻体、喻词都出现,喻词常用“好像、如、宛如、仿佛、好比”等,有时后面还用“一样、一般、似的”等词语呼应。

2)暗喻:从表面看来是判断、叙述或说明暗中包含着比喻关系。

暗喻的本体和喻体都出现,与明喻的区别在于它的喻词由“是、成了、变为、当做、变成”等词充当。

3)借喻:用喻体来代替本体,也就是说,本体不出现,喻体在上下文中有所交代,读者或听话人能理解两者的关系。

8、拟人比拟是把甲事物当做乙事物的描写方法。

比拟可分为拟人和拟物两大类。

9、夸张对事物加以超越事实的描述,叫做夸张。

10、衬托衬托是把两个相对或相反的事物,或同一事物的两个方面放在一起,让它们互相衬托,相得益彰的修辞手法。

衬托分为正衬和反衬。

利用事物的相似条件来衬托就是正衬;利用事物的对立条件来衬托就是反衬。

九种常见修辞手法的含义作用效果及比较修辞手法是一种常用于文学作品和修辞性表达中的技巧和方法,可以

增强文字的艺术性、感染力和说服力,使作品更加生动、富有表现力。

下

面将介绍九种常见的修辞手法的含义、作用效果及比较。

一、比喻

二、拟人

拟人是将无生命的事物或抽象的概念赋予人的特征和行为,使其具有

人的形象和感受,增强作品的形象感和表现力。

拟人能够使描写更具象化,增加情感和思想的投射,让读者更易于理解和共鸣。

三、夸张

夸张是通过对事物的描述和描写进行强烈放大,以夸大其特征、强调

其意义或产生戏剧性的效果。

夸张常常用于哲理作品、讽刺作品或幽默作

品中,能够引起读者的注意和共鸣,增强作品的表现力和说服力。

四、对比

五、排比

排比是将一系列相同或类似的词语、短语或句子按照特定的顺序进行

排列,以增强修辞效果和节奏感。

排比可以强调重要的事物,突出特定的

感觉或思想,使文章更加有节奏感和逻辑性。

它能够提高读者的注意力和

理解力,增加作品的说服力。

六、反问

七、比较

八、反复

反复是指在文本中反复强调其中一种思想、观点或情感,以加强其影响力和记忆力。

反复可以通过重复关键词、精心布置的句子结构或场景设置等方式实现。

反复能够加深读者对其中一种思想或情感的理解和认同,增加作品的说服力和感染力。

九、借代

综上所述,九种常见的修辞手法分别具有不同的含义、作用效果和作文比较,但它们的共同点是都能增强作品的表现力、说服力和感染力。

通过运用这些修辞手法,作家可以更好地与读者沟通,传递自己的思想和情感,使作品更富有艺术性和感染力。

高中语文常见的修辞手法有哪些高中阶段语文比较常见的修辞手法主要有八种,分别是比喻、拟人、夸张、排比、对偶、反复、设问和反问。

此外还有一些诗词和文言文中比较常用的修辞方法。

扩展资料现代汉语常见的八种修辞方法1.比喻:用具体常见的事物、情境或道理来比方抽象、生疏的事物、情境或道理的修辞方法。

【作用】:可使语言形象、生动,把抽象的事理具体化,形象化。

【例句】:石拱桥的桥洞成弧形,就像虹。

【作用分析】:以虹的形态比喻石拱桥的桥洞,形象生动地写出石拱桥形式柔美的特征,引起人们美的联想。

2.拟人:拟物为人,把事物人格化,将它写成和人一样有感情、有行为的修辞方法。

【作用】:增强语言亲切感、形象性,使读者感到栩栩如生,往往有十分鲜明的情感色彩。

【例句】:桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。

【作用分析】:用拟人的方法写出了春花鲜艳、桃李争春的喧闹景象,使读者感到亲切、形象。

3.夸张:运用丰富的想象,为了更突出、鲜明地勾画某一事物而对其形象、特点、作用、程度等作传神的扩大或缩小描述的修辞方法。

【作用】:可以增强语言的形象性,可以突出事物的特点或在增强读者对作者主观感情、态度和理解上起踊跃作用。

【例句】:大河上下,顿失滔滔。

【作用分析】:形象地写出了黄河封冻之快,突出了北国的严寒。

4.排比:把内容紧密关联、结构基本相同或相似、语气基本一致的三个或三个以上的句子或短语递相罗列,用来表达相近或相关语意的修辞方法。

【作用】:便于把复杂的内容表达得比较集中、透彻、感情强烈,使气势贯通、流畅,使形式整齐,音节响亮。

【例句】:他不能抬头,不能睁眼,不能呼吸,不能迈步。

【作用分析】:具体描画了祥子在暴风雨中拉车的感受,渲染了在恶劣的环境下祥子的痛苦、无奈,使读者有身临其境的感受。

5.对偶:用结构相同,字数相等,内容关联的一对短语或句子来表达两个相对或相近的意思的修辞方法。

【作用】:从形式上看句式整齐,增强语言的形式美;从内容上看,凝练集中,概括力强,加强了语意的相反相成,也使音韵协调,节奏鲜明,读来琅琅上口,意义严谨而又富有表现力。

常见的修辞手法比喻:俗称“打比方”,即利用事物之间的相似点,将一事物比作另一事物。

包括明喻、暗喻、借喻三种形式。

明喻:书籍好比一架梯子,它能引导我们登上知识的殿堂。

暗喻:理想是石,敲出星星之火。

借喻:我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

借代:不直接说出报表达的人或事物,而是借用和这个人或事物有密切关系的东西来代替。

部分带整体:不拿群众一针一线。

具体代抽象:他高烧三天,一点食物都没沾牙。

特征代本体:花白胡子便取消了自己的话。

专称代统称:三个臭皮匠,合成一个诸葛亮。

排比:用三个或三个以上结构相同或相近语气一致的短语或句子,把相关或相似的内容逐一表达出来的一种手法。

短语排比:延安的歌声,是革命的歌声,战斗的歌声,劳动的歌声,极为广泛的群众的歌声。

句子排比:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

反问:只问不答,答案寓于问话之中。

这种用疑问的形式表达肯定或否定的意思的修辞手法,可以加强语气。

以否定表肯定:敢于这样做的人,难道不是一个大大的英雄吗?已肯定表否定:惨象已使我目不忍视了;流言尤使我耳不忍闻。

我还有什么话可说呢?反复:根据表达的需要,使同一词语或句子重复出现的修辞手法。

连续反复:同一词语紧接着反复出现,中间没有别的词语相隔。

沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

间隔反复:同一词语反复出现,但中间隔着别的语句。

始终微笑的和蔼的刘和珍君确实死掉了,这是真的,有她自己的尸骸伪证;沉勇而友爱的杨德群君也死掉了,有她自己的尸骸为证;对比:把互相对立的两个事物或一个事物的两个对立方面并举出来,形成鲜明对比的手法。

两个事物的对比:有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

一事物两方面对比:自信往往成功,自卑常常失败。

夸张:为了更加突出地表达某一事物或某种思想感情,而故意作明显扩大或缩小的描写。

故意扩大:白发三千丈,缘愁似个长。

明显缩小:五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

对偶:是用字数相等、结构对称的两个句子或短语来表达相类、相反或相关的内容的一种修辞手法。

常见的修辞格修辞是在语言运用过程中,为了提高语言表达效果的一种方法或过程。

而修辞格是一种富有表现力,在形式上或意义上具有一定规律性的言语美学现象(谭永祥《汉语修辞美学》北京语言学院出版社)。

也就是说,汉语修辞格是指在一定的语言环境中,通过运用特定的语言手段或形式,来追求特定的表达效果的一种语言结构形式。

为了让学生熟悉和区别各种常用修辞格,提高运用汉语言文字的综合素质水平,本短文根据学生学习实际,把现行中学语文教材(九年制教育)中所出现的常用修辞格作一简要介绍,供各位学生学习参考。

但要注意的是,在每个辞格中,所举例子多数没有作具体分析,希望各位同学在学习中注重理解,不要忽视这一分析认识过程。

在写作中,本文参阅了博友的相关文章,在此感谢!!一、比喻“不同事物之间具有相似点,便用彼事物去描述所要表现的此事物,这种修辞手法叫‘比喻’,俗称‘打比方’。

”(谭永祥《汉语修辞美学》北京语言学院出版社)在文章中,恰当运用比喻,能使抽象的事物或道理形象化,通俗化。

最基本的比喻有明喻、暗喻和借喻三种。

(一)明喻明喻是本体、喻体和比喻词都出现的一种比喻。

常见比喻词有“象”、“如”、“似”、“犹”、“若”等,且比喻词往往出现在本体和喻体中间,表明两者之间的比喻关系,其表现形式为“A象B”。

在并列的句式中,有时省略比喻词。

①“渐”的本质是时间。

时间我觉得比空间更为不可思议,犹之时间艺术的音乐比空间艺术的绘画更为神秘。

(明喻)(丰子恺《渐》)②风声涛声之于寂静,正如风之于空气,涛之于海水,是一是二。

(明喻)(钱钟书《一个偏见》)③铁不用就会生锈,水不流就会发臭,人的头脑不用,功能就会萎缩。

(明喻)(达•芬奇)(二)暗喻暗喻也称“隐喻”,是喻体和本体都出现而比喻词一般不出现的一种比喻,常见的表现形式有“A是B”、“A的B”、“AB”、“A-B”等。

①生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀,似乎这人生的世界,就是秦腔的舞台。

(暗喻A是B)(贾平凹《秦腔》)②散文虽“散”而不乱,全靠思想把那一切材料统一起来,用一根思想的线串起生活的珍珠,珍珠才不会乱滚,这才成其为整齐的珠串。

(暗喻A的B)(秦牧《散文创作谈》)③诗歌一支,小说一支,散文一支,象三条大河,并排浩浩荡荡地奔流。

……稍后,剧作又脱颖而出。

就像有四大江河流贯在中国大地上一样。

这四道文学河流,也闪闪发光地流贯在中国文学史上。

(明喻、暗喻AB)(秦牧《散文创作谈》)④曾几何时,惹笑的佩珊自己,甚至最幼稚的季珊,也都在时光的魔杖下,点化成“少女”了。

(暗喻A的B)(余光中《我的四个假想敌》)⑤这部伟大的历史巨著,正待我们全体科学工作者和全国各族人民来共同努力,继续创造。

(暗喻AB)(郭沫若《科学的春天》)⑥我是你额上的矿灯,照你在历史的隧洞里蜗行摸索;(暗喻A是B、暗喻A的B)(舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》)(三)借喻借喻是本体和比喻词都不出现而直接借喻体来代替本体的一种比喻。

借喻格的喻体和本体之间一般在性质特点上有相似关系。

①因此,我们来兑换这张支票。

这张支票将给我们以宝贵的自由和正义的保障。

(借喻)(马丁•路德•金《我有一个梦想》)②今天,我们社会主义祖国的伟大革命和建设,更加需要大批社会主义时代的巨人。

我们不仅要有政治上、文化上的巨人,我们同样需要有自然科学和其他方面的巨人。

(借喻)(郭沫若《科学的春天》)③总而言之,不过说是“落水狗”未始不可打,或者简直应该打而已。

(借喻)(鲁迅《论“费厄泼赖”应该缓行》)④遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

(拟人、借喻)(辛弃疾《水龙吟•登建康赏心亭》)二、借代借代,是不把要说的人和事物直接说出来,而是借用与之相关联的人和事物来替代的一种修辞格。

其表现形式,或局部代整体,或实体代抽象,或特征代全貌等。

运用借代可以突出事物的性质特征,使语言丰富多彩,形象生动。

借代格相关联的两者在性质特点上没有相似关系,只有相关联系。

借代重点突出的是事物的局部特征,使表达更加简洁、形象。

①中原干戈古亦闻,岂有逆胡传子孙?(借代、反诘)(陆游《关山月》)②昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。

欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?(借代、设问)(晏殊《蝶恋花》槛菊愁烟兰泣露)③见昆山尤之见分宜也,以分宜教分宜,安得不工哉?(借代、反诘)(侯方域《马伶传》)④雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

(借代、暗喻、设问、明喻)(李煜《虞美人•春花秋月何时了》)⑤倩何人、唤取红巾翠袖,揾英雄泪。

(借代)(辛弃疾词《水龙吟•登建康赏心亭》)要注意的是借代和借喻的区别:前者在于一个“代”字,后者在于一个“喻”字,在实际区别中,前者不能换成明喻,后者可以换成明喻。

比如,“原干戈古亦闻,岂有逆胡传子孙”中“干戈”就不能换成“明喻”,而“不过说是‘落水狗’未始不可打,或者简直应该打而已”中“落水狗”就可以换成“xxx 如同落水狗一样”的格式。

三、比拟比拟,是把物拟作人、把人拟作物或把一事物拟作另一事物的修辞格。

恰当地运用比拟,可使语言生动形象,加强文章感染力。

比拟可分拟人和拟物。

①那向日葵像燃烧的一把火,那金黄色的花瓣临风摇曳,那一朵朵葵花或相向喁喁而谈,或低头若有所思,画面空间的分布无以伦比的精审。

(明喻、拟人、夸张)(范曾《梵高的坟茔》)②“百叶的花瓣有四重,两重白色的大花瓣夹着两重黄色的短花瓣。

看过去既单纯又复杂,像闽南善于沉默的女子,半低着头,眼睛向下看的。

悲也默默,喜也默默。

”(明喻、拟人、反复)(唐敏《女孩子的花》)③傍晚,我靠着逐渐暗淡的阳光的指引,走过十八年前的故居。

这条街,这个建筑物开始在我的眼前隐藏起来,象在躲避一个久别的旧友。

(拟人)(巴金《爱尔克的灯光》)④他是郡守,手握一把长锸,……那把长锸,千年来始终与金杖玉玺、铁戟钢锤反复辩论。

他失败了,终究又胜利了。

(拟人、对比)(余秋雨《都江堰》)⑤峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

(拟人)(张养浩[中吕]《山坡羊潼关怀古》)⑥山舞银蛇,原驰蜡像,欲与天公试比高。

(拟物)(毛泽东《沁园春雪》)四、排比排比,是把三个或三个以上结构相似、字数大体相等的词组或句子来表现复杂意思的修辞格。

运用排比可使文章语意贯通,气势充沛。

排比和对偶的区别在于,前者在于一个“偶”字,即成双成对的;后者在于一个“排”字,即成排成串。

就是对偶在形式上对偶是两居,典型的排比至少在三句及以上。

①我们的笔墨,有时应该象怒潮奔马那样的豪放,有时又要象吹箫踏月那样的清幽;有时应该象冬冬雷鸣的战鼓,有时又应该象寒光闪闪的解剖刀。

(明喻、排比、对比)(秦牧《散文创作谈》)②这是一幅多么令人辛酸、令人恻隐、令人悲痛的情景,又是一种多么令人羡艳、令人神往、令人敬仰的品格。

(排比)(范曾《梵高的坟茔》)③水在这里,吃够了苦头也出足了风头,就像一大拨翻越各种障碍的马拉松健儿,把最强悍的生命付之于规整,付之于企盼,付之于众目睽睽。

(拟人、明喻、排比)(余秋雨《都江堰》)④如果以一天的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚。

(暗喻、排比)(史铁生《我与地坛》)五、对偶对偶,是把字数相等、结构相同的词组,成双成对地排列起来的修辞格,诗歌中又称“对仗”。

运用对偶,能使句式整齐对称、音韵和谐优美,增强语言的感染力。

常见的辞格有“正对”、“反对”、“串对”(流水对)和“隔山对”(扇面对)等形式。

正对就是上句和下句从两个角度或者两个侧面来说明同一对象,内容相似,相互补充。

如,“操千曲而后晓声,观千剑而后识器。

”(正对)(刘勰《文心雕龙•知音》)反对就是上下两句从两个相反的方面来说,内容相反,相互映衬。

如,“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

”(反对)(李商隐《七律•无题•昨夜星辰昨夜风》)串对就是上下句的意思包含着顺接、因果、假设等关系,内容相连,一气呵成。

如,“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

”(串对)(杜甫《七律•闻官军收河南河北》)隔山对是指形成对偶的两部分中相对的词语或短语中间隔着别的词语或者短语。

在形式上比上述各对偶形式长,词语或者短语多。

如,“是好党员,是好干部,壮志未酬,洒泪岂只为家痛;能娴科技,能娴艺文,全才罕遇,招魂也难再归来。

”(隔山对)(宗璞《哭小弟》)六、顶真顶真,又称“蝉联”,是把前一句后面的词语作为后一句开头的词语来巧妙地组织句子的一种修辞格。

恰当地运用顶真格,可收到不同的修辞效果。

叙事状物蝉联成趣,抒情写意格调清新,议论说理准确谨严。

①幽泉怪石,无远不到。

到则披草而坐,倾壶而醉,醉则更相枕以卧,卧而梦,意有所极,梦亦同趣;觉而起,起而归……(顶真)(柳宗元《始得西山宴游记》)②主者曰:“进!”则再拜,故迟不起;起,则上所上寿金。

(宗臣《报刘一丈书》)③及尔偕老,老使我怨。

淇则有岸,隰则有泮。

总角之宴,言笑晏晏。

信誓旦旦,不思其反。

反是不思,亦已焉哉。

(顶针、叠词)(《诗经卫风氓》)④物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

《礼记•大学》)七、夸张夸张,是对某些事物有意识地进行烘托渲染和强化描写的一种修辞格。

夸张可增强语言的感染力,突出主观感受,丰富读者想像。

有“夸大”、“夸小”和“超前”三种形式。

1、想象它在春晖里的辉煌与灿烂——牡丹开花时犹如解冻的大江,一夜间千朵万朵纵情怒放,排山倒海惊天动地。

那般恣意那般宏伟,那般壮丽那般浩荡。

(明喻、拟人、夸张、排比)(张抗抗《牡丹的拒绝》)2、听得道一声去也,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌。

此恨谁知!(王实甫《西厢记•长亭送别》)3、四围山色中,一鞭残照里。

遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?(《西厢记•长亭送别》)注意的是超前夸张它是指故意把事物出现的时间说得比实际时间早,发展的速度要比实际的速度快。

4、没有喝到嘴里,心就醉了。

(贾平凹《泉》)5、什么时候学会抽烟的?“在娘肚子里就学会抽两口!”(陈放《白与绿》)八、反复反复,是有意识地重复使用某些词语或句子来表达某种思想情感的一种修辞格。

在诗歌中的反复咏叹又称作“复沓”。

运用反复的修辞,能渲染情感色彩,烘托性格特征,突出语言所表达的情感含义。

①我哭小弟……我也哭蒋筑英抱病奔波,客殇成都;我也哭罗键夫不肯一个人坐一辆汽车!我还要哭那些没有见诸报章的过早离去的我的同辈人。

(宗璞《哭小弟》)②主者固不受,则固请;主者故固不受,则固请;然后命吏内之,则又再拜,又故迟不起,起则五六揖,始出。

(反复、顶真)(宗臣《报刘一丈书》)③马上遇所交识,即扬鞭语人曰:“适自相公家来,相公厚我,厚我!”(宗臣《报刘一丈书》)④行路难,行路难,多歧路,今安在?(反复、设问)(李白《行路难》其一)⑤相公又稍稍语人曰:“某也贤,某也贤。