辜鸿铭与_论语_翻译

- 格式:pdf

- 大小:129.49 KB

- 文档页数:2

辜鸿铭的“归化”翻译作者:徐俊娥来源:《科学与财富》2016年第29期一、引言《论语》是儒家思想核心价值的体现,其中蕴含的哲学思想和价值是中国文化的精髓。

长期以来,英译儒家经典被西方汉学家和传教士所垄断,而"清末怪杰"辜鸿铭的出现打破了这种局面。

他首次独立地向西方介绍中国儒家文化,是第一位完整地英译《论语》的中国人。

辜氏采取"以西释中"的翻译策略,从西方读者的知识结构出发,增补隐含信息,巧借西方概念,善用名家言论对儒经进行了诠释性翻译,并在西方引起了极大的反响。

二、归化与异化德国古典语言学家、翻译理论家施莱尔马赫在其论文《论翻译的方法》中指出:翻译的途径"只有两种:一种是尽可能让作者安居不动,而引导读者去接近作者;另一种是尽可能让读者安居不动,而引导作者去接近读者。

"[1]韦努蒂在《译者的隐形》一书中,将第一种方法称为"异化法"(Foreignizing Method),将第二种方法称为"归化法"(Domesticating Method)[2]。

辜鸿铭在《论语》译序中就声称其译文是"努力按照一个有教养的英国人表达同样思想的方式来翻译孔子和他弟子的谈话"。

在《中庸》译序里他更明确表示其翻译"不仅译出原作的文字,还要再现原作的风格"[3]。

在翻译实践中,他的确努力去追求这个目标,其做法与翻译的"归化法"不谋而合。

三、辜氏"归化"翻译表现手法1. 增译法通常认为,汉语是意合的语言,而英语是形合的语言。

汉语重内省和体悟,语言简约;而西方形式逻辑的思维模式要求语言依赖于各种手段承上启下。

所以在翻译过程中,辜氏注意增补一些原文中暗含而没有明言的词语以确保译文意思的完整,并增加衔接手段,使译文更加流畅以符合英语阅读者的习惯。

例如:哀公问曰:"何为则民服?"孔子对曰:"举直错诸枉,则民服;举枉错诸直,则民不服"。

辜鸿铭《论语》“君子”与“小人”的英译研究作者:孟青兰来源:《青年文学家》2014年第08期摘要:《论语》里的“君子”“小人”,有其在中国文化中的独特含义。

君子是孔子推崇的理想人格,小人则是其对立面,本文从对“君子”“小人”的理解出发,探讨正确理解并将它们充分翻译到异语文化目的语具有重要意义。

关键词:君子;小人;理解;翻译作者简介:孟青兰(1983-),性别:女,民族:汉,籍贯:四川遂宁,职称:助教,研究方向:翻译实践。

[中图分类号]:H059 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2014)-08--01引言《论语》是记录孔子及其弟子言行的一部书,它作为译本语录体性质的书,比较真实客观地保留了孔子及其弟子的言语、思想,是研究孔子及儒家思想的最好材料。

《论语》中的君子是美德与智慧的化身,是孔子用来培养门生的楷模,是教化全社会的模型。

孔子希望培养出一代代的“君子”,用他们来治世便能天下太平、四海同乐,实现自己的政治理想和教育目的。

[1]一、“君子”与“小人”理解“君子”早在《易经》中就已出现了,但是被全面应用最后上升到中国封建社会士大夫及读书人的道德品质是自孔子开始的,并且被以后的儒家学派不断完善,成为中国人的道德典范。

“君子”和“小人”在《论语》往往成对出现,体现了两种人在政治立场、地位出身、道德伦理观等方面的对立。

孔子在《论语》中并没有给出“君子”的标准定义,所以很多学者对此都有不同的见解。

冯雪红就认为“君子”是指那些道德标准高尚且人生态度达观的人,代表了孔子所推崇的理想人格;而“小人”则正好相反,它们要么患得患失,要么唯利是图。

[2]吕方认为孔子世代,“君子”的新内涵主要集中在两个层面,即文化层面和道德层面。

[3]梁国典则认为“君子”有两个基本含义:一是指统治者,一是指有道德修养和实际能力的人。

在孔子学说中则多指后者。

[4]陈奕曼则认为,孔子所认为的“小人”并不特指某一类人,凡是其修养作为、人品见识和“君子”的范畴相悖的,便是“小人”。

SHILIAOYANJIU□西京学院陈玉霞摘要《论语》的英译本以西方的表达方式和广征博引西方典故的特点获得了广大西方读者的喜爱,其译本对西方人了解中华文化起到了十分重要的作用,在儒家经典西译史上有着独特的意义。

关键词辜鸿铭《论语》英译辜鸿铭(1857-1928),号汤生,福建人。

因为家属侨居海外,所以很小就到英国去读书。

20岁时获爱丁堡大学文学硕士学位,他精通英语、德语、法语,熟悉拉丁语、希腊语等,是一位罕见的语言天才。

1885年回国后,辜鸿铭用英语写作,宣传我国文化,一定程度上充当了当时国人在西方及英语世界发言人的角色,是当时在西方文化思想界唯一产生过相当影响的人。

英语造诣不凡的孙中山先生曾说过:“中国精通英文的,只有三个半。

其一辜鸿铭,其二伍朝枢,其三陈友仁。

”辜鸿铭创造性地翻译了《论语》、《中庸》、《大学》等儒家经典,并著有《中国的牛津运动》、《中国人的精神》(又名《春秋大义》)等书,向西方倡扬东方的文化和精神,他的作品在西方产生了巨大的反响。

除了完整地翻译了《论语》、《大学》、《中庸》,辜鸿铭还零星地翻译过《易经》、《孟子》、《礼记》等儒家经典的一些段落和句子,这些译文大多反应在其论著文章或英文报刊上。

作为儒家经典经典之一的《论语》的英译,自19世纪以来一直是译者关注的焦点之一;在迄今为止,已经出版了多种语言的译本。

近50个《论语》译本中,辜鸿铭的译本无疑是一种值得关注的翻译现象。

《论语》的英译本是其代表作之一,在西方流传甚广。

辜鸿铭认为它给了中国人“理智和道德的文化装备”,他希望通过这本小书,西方人能改变对中国人和中国文化的态度。

一、英译《论语》的目的辜鸿铭译《论语》的序言中,很明确地表明了他从事《论语》翻毕业时归入学生档案,作为人事档案的重要组成部分永久保存在本人档案中。

对于有特殊意义的心理档案,可将复件永久保存于学校,便于对今后学校心理健康工作的指导。

2.学生心理健康档案的内容及可选择的心理测量工具。

文学与审美教育 160辜鸿铭《论语》英译中的读者意识徐向群 高兰英一、读者意识及其重要性辜鸿铭英译《论语》别出心裁,在欧洲引起不同凡响并广为流传。

其之所以取得成功,固然与辜鸿铭的学术背景、生活经历、语言天赋密不可分,①但更与其注重读者意识有直接关系。

所谓读者意识,指作家对读者的认识,是作家创作意识的内在构成,包括作家的创作指向,作家对创作与读者关系的理解,对读者所指、地位、功能的认识,对读者心理和阅读期待的揣测。

[1]它实际上是作家在特定的时代氛围中,根据自己的人生经验、审美经验,揣度并想象读者的需求而形成的。

[2]作家写文学作品是一种创作,翻译同样也是一种创作,译者也有其意向读者,需要关注读者需求,树立读者意识。

中西翻译史上有不少翻译家都强调了关注读者及读者主体地位的重要性。

美国翻译理论家尤金・奈达,其翻译观核心是动态对等和功能对等,评价译本的优劣要看读者的反应是否与源语读者的反应大致相同。

[3]奈达在《论翻译》中指出:“即便原作者的创作不为他人,而是完全出于个人爱好,在翻译时,译者也要考虑到译文是要有人看的,他的读者意识是不容忽视的。

”[4]对于读者主体地位,我国学者也给予充分肯定。

杨武能先生曾明确指出:“过去,人们常常简单地将文学翻译的模式归结为:原著→译者→文本,而忽视在这之前创作原著的作家,特别是在这之后阅读译本的读者。

在我看来,全面而如实地反映文学翻译的特征的图形应该是:作家———原著———翻译家———译本———读者……(译本的读者)实际上也参与了译本和原著的价值的创造。

”[5]其实,译者本人也曾是读者,是原著的读者。

他先要阅读原作,在理解原著基础上再创作,通过翻译传递原文信息。

翻译是一个交际的过程,交际的终极是读者,因此,读者意识应该贯穿这一过程的始终。

[6]译者选择翻译文本时需要考虑意向读者的“期待视野”和实际需要。

如果原文价值难以引起读者阅读兴趣,翻译目的也就难以实现。

另外,根据意向读者接受程度采用适当翻译方法与策略,否则,译文晦涩难懂不易被读者接受,则难以实现翻译价值。

142《名家名作》·翻译一、 引言《论语》作为儒家思想的主要载体,囊括了中华传统文化的精髓,深深影响了中国的传统思想与文化,同时也对世界文化产生了重要影响。

“自16世纪以来,西方传教士、汉学家和华人译者纷纷尝试翻译中国典籍,这在一定意义上促进了中华文化的海外传播。

”[1]物质文化负载词标志着一个民族独特的生活方式和生活习惯,因此,译者在翻译过程中有时很难找到完全对应的表达方法。

鉴于此,本文将关联翻译理论运用于《论语》物质文化负载词的英译比较研究中,以理雅各、辜鸿铭、金安平的三个《论语》英译本为例,旨在为更多的翻译爱好者英译典籍提供借鉴。

二、关联翻译理论概述关联理论是由Sperber和Wilson在《关联性——交际与认知》一书中提出的。

“关联理论认为,必须要结合原语文本/话语和语境假设,找出其中蕴涵的最佳关联,通过推理,才能正确理解原文,获得最大的语境效果,进而达到成功交际的目的。

”[2]在关联理论的基础上,Gutt出版了专著《翻译与关联:认知与语境》,他将关联理论运用到翻译研究中,提出了关联翻译理论。

“关联翻译理论认为,翻译的目的是让译文获得最佳关联,从而再现原文的交际功能。

”[3]在翻译过程中,“关联性的强弱取决于两个因素:处理努力(processing efforts)和语境效果(contextual effects)。

在同等条件下,处理努力越小,则关联性越强;语境效果越大;则关联效果越强” [4]。

因此,为使译文达到最佳关联,译者须尽量做到让原文作者的意图与译文读者的期盼相吻合,这就要求译者在翻译时要准确理解原文,并准确传达原作意图;译者还需考虑读者的接受能力,使读者能根据译文信息轻松地读懂译文,从而了解原作思想。

三、关联翻译理论视角下物质文化负载词的英译比较“文化负载词指在一定语言背景下承载特定文化意义的词语,这些词汇反映特定民族在历史进程中逐渐积累起来、有别于其他民族的文化。

提要: 辜鸿铭的《论语》翻译,被译者赋予了塑造中国文化身份的使命。

为了使译作具有完成其文化使命的能力,译者采用了完全贴近英语语言规范和西方文化价值体系的极端归化翻译策略。

然而,正是由于这一翻译策略的采用,使译作带有强烈的自我东方化倾向,并由此消解了翻译的目的,失去了完成文化使命的可能性。

关键词:文化身份;极端归化;自我东方化;文化使命一、引言作为中国古典哲学的核心著作和中国古代文化的主要经典之一的《论语》的外译,自19世纪以来一直是译者关注的焦点之一;迄今为止,已经出版了多种语言的译本近50个。

在众多的《论语》译本中,辜鸿铭的译本无疑是一种值得关注的翻译现象。

辜鸿铭的《论语》译本于1898年由上海别发洋行(Killyand Walsh Limited)出版。

当时的中国,在东西方政治和经济的交锋中完全处于弱势,从而在文化上也彻底失去自信。

在西方主导的政治、经济和文化格局中,中国文化已经丧失了表述自我身份的能力,成为西方文化体系表述的对象。

在西方的表述中,中国文化是一种“停滞的”、不发展的幼稚的文化(黑格尔,2001: 117 - 137) ;中华民族则成为了“不道德的”、“堕落的”、“不可取的”种族(周宁, 1999: 646)。

西方对中国的否定和蔑视,无疑是辜鸿铭《论语》翻译的主要动机:译者正是要通过对《论语》这一代表中华文化精华的典籍的翻译,抵抗西方话语体系中被故意贬低的中国文化形象,重塑中国文化身份。

也就是说,对作为译者的辜鸿铭而言,他的《论语》翻译,其主要预期功能是塑造中国文化身份,使西方人认识中国文化的真正价值,并由此改变西方人对中国文化的否定态度。

在《论语》翻译中,译者采用了针对其预期文化目的的翻译策略。

辜鸿铭的翻译策略是否能顺利实现译者翻译的文化目的? 笔者拟通过对辜鸿铭《论语》翻译策略及其客观效果的分析,揭示译本中强烈的自我东方化倾向及其翻译策略与预期目的之间的根本矛盾,并最终揭示自我东方化翻译对翻译目的的消解。

辜鸿铭与理雅各英译《论语》版本的对比分析作者:魏聪聪来源:《青年文学家》2018年第24期摘要:创造性叛逆在文学翻译中是一种不可或缺的策略和手段,它是译者充分发挥自身的主观能动性对原文所进行的二次创作,目的是使译文更加符合目的语的表达习惯以及目的语读者的阅读习惯。

本文将在语言和文化意象两个层面,通过对辜鸿铭和理雅各版本英译《论语》的分析,突出体现辜译版本的创造性叛逆,深入探究在译者所处的社会历史文化环境下想要传达的文化信息以及《论语》的内涵和精髓。

关键词:创造性叛逆;辜鸿铭;《论语》;理雅各[中图分类号]:H315.9 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2018)-24-0-02晚清时期,西方传教士理雅各因将《论语》翻译成英文版本而获得巨大关注,这一做法为西方各国逐步开始接触和了解中国文化构建了重要的桥梁。

但在辜鸿铭看来,理雅各虽然对中国各类经典作品有广泛深入的了解,但他只是一个不懂得变通的“权威”而已,他所使用的术语是粗糙、不恰当的,译文中的不准确之处随处可见,缺乏对文化整体的揣摩和把握。

因此,以传递真正的孔子及儒家思想并使西方读者更为彻底的理解文本内容为目标,辜鸿铭创造性叛逆地翻译了孔子和他弟子的谈话,尽可能消除西方读者的陌生和古怪感,以期使其翻译的《论语》能够更加贴近目的语读者。

创造性叛逆就是译者在某个特定的创作动机和创作目的的驱使下运用某些技巧和手段,运用自身的主观能动性,对原作进行重构和再诠释的一种翻译行为。

笔者接下来将从语言和文化意象两个层面对辜鸿铭和理雅各英译《论语》版本的创造性叛逆进行对比分析,希望对今后英译《论语》的研究者起到借鉴作用。

一、语言层面1、贯穿《论语》的核心词——“仁”的翻译据统计,在《论语》中,“仁”大约共出现了109次,是一个使用频率非常高的字,而且每一次的出现并非体现的都是同一种含义,这也就说明“仁”在孔子的心中具有丰富的内涵和与众不同的地位。

辜鸿铭归化英译《论语》探究

辜鸿铭归化英译《论语》是一本介绍孔子思想的书籍,由中国著名学者辜鸿铭进行翻译并注释。

在这本书中,辜鸿铭使用了归化翻译的方法,即将汉语直接转换成英语,而不是按照英语语法进行翻译。

这种方法使得英文读者更容易理解孔子的思想和文化背景。

在翻译过程中,辜鸿铭注重保持原文的节奏和语气,并注释了一些文化背景和难以理解的句子。

他还对每篇文章做了简短的导读和总结,以帮助读者更好地理解内容和精神。

辜鸿铭归化英译《论语》的出版对于促进中西文化交流和增进外国人对中国文化的了解具有重要意义。

它不仅是一部优秀的翻译作品,也是一份珍贵的文化遗产,值得推广和传承。

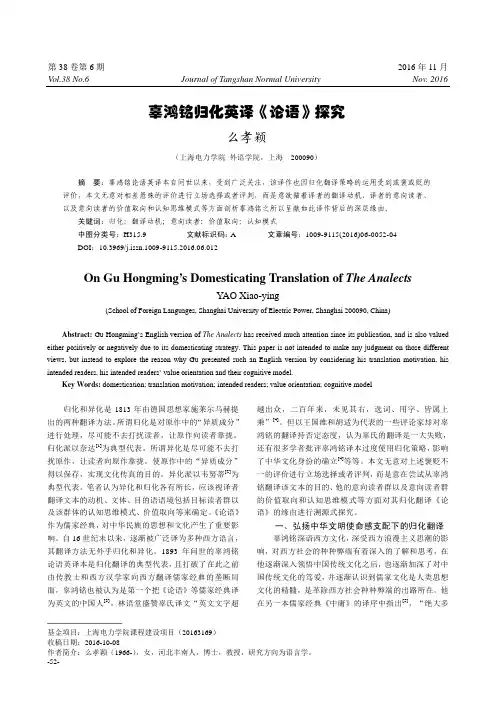

第38卷第6期 唐山师范学院学报 2016年11月 Vol.38 No.6 Journal of Tangshan Normal University Nov. 2016──────────基金项目:上海电力学院课程建设项目(20163169) 收稿日期:2016-10-08作者简介:么孝颖(1966-),女,河北丰南人,博士,教授,研究方向为语言学。

-52-辜鸿铭归化英译《论语》探究么孝颖(上海电力学院 外语学院,上海 200090)摘 要:辜鸿铭论语英译本自问世以来,受到广泛关注,该译作也因归化翻译策略的运用受到或褒或贬的评价,本文无意对相差悬殊的评价进行立场选择或者评判,而是意欲循着译者的翻译动机、译者的意向读者、以及意向读者的价值取向和认知思维模式等方面剖析辜鸿铭之所以呈献如此译作背后的深层缘由。

关键词:归化;翻译动机;意向读者;价值取向;认知模式 中图分类号:H315.9文献标识码:A 文章编号:1009-9115(2016)06-0052-04DOI :10.3969/j.issn.1009-9115.2016.06.012On Gu Hongming’s Domesticating Translation of The AnalectsYAO Xiao-ying(School of Foreign Languages, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China)Abstract: Gu Hongming’s English version of The Analects has received much attention since its publication, and is also valued either positively or negatively due to its domesticating strategy. This paper is not intended to make any judgment on those different views, but instead to explore the reason why Gu presented such an English version by considering his translation motivation, his intended readers, his intended readers’ value orientation and their cognitive model.Key Words: domestication; translation motivation; intended readers; value orientation; cognitive model归化和异化是1813年由德国思想家施莱尔马赫提出的两种翻译方法。

操纵与改写——辜鸿铭英译《论语》探析[摘要] 本文借鉴勒菲弗尔的操控理论分析辜鸿铭英译《论语》的动机和策略,指出:辜氏翻译选材是在其译者主体性尤其是文化意识形态作用下对主流意识形态的超越,而其译文中对原文的改写是当时西方主流意识形态和诗学操纵的结果。

[关键词] 论语操纵改写意识形态诗学引论辜鸿铭是清末民初驰名中外的翻译家。

在晚清中国的知识分子推行西学东渐的大背景下,他却逆向而行,大力向西方传播儒家文化,成为第一个翻译儒家经典的中国人。

1898年,辜氏英译儒经的第一部作品《论语》在上海别发洋行出版发行。

他不仅增添了副标题“引用歌德和其他西方作家的话注释的一种新的特别翻译”(黄兴涛,1996:344),还在译文中利用西洋文化观念和哲学名词解释儒经,增加了许多自己的理解。

按照传统的“信、达、雅”或者“忠实”、“对等”的翻译标准,他的译文是不忠实的,其独特的翻译行为也得不到一个合理的解释。

20世纪80年代,翻译研究出现“文化转向”,不再仅仅局限于语言层面,而是将翻译置于文化、社会、历史的宏观语境下进行探讨,同时译者的主体作用也得到了前所未有的重视。

因此,本文借鉴勒菲弗尔(Lefevere)的操控理论分析辜译《论语》,解释辜氏为何在“西学东渐”的社会主流下英译《论语》以及其在操纵作用下改写策略,还辜译《论语》一个客观的评价。

一、辜译选材——译者主体作用下对主流意识形态的超越在勒菲弗尔看来,意识形态泛指那些命令我们行动的形式、规范和信仰(Lefevre,2004:16) 。

他进一步将意识形态分为显性意识形态和潜在的意识形态,前者指社会生活中对译者产生明显操控作用的主流意识形态,后者指潜存于译者思想中的个人意识形态(Hermans,1985:227)。

所谓“主流社会意识形态”,简言之,是指一个国家或社会里占主导地位政治、伦理、审美、价值观等的倾向。

晚清时期,中国遭遇列强蚕食,满清政府政治、军事上进退失据,主权的沦丧不可避免地带来包括文明话语权等其它各方面平等权利的丧失;再者,汉学家、传教士大肆制造、撒播东方主义言论,将中国描述成愚昧、落后、野蛮、守旧的帝国,为西方的殖民扩张、输出文明制造口实。

辜鸿铭英译《论语》赏析

《论语》是中国古代文化宝库中的一颗明珠,是儒家文化的重要经典之一。

辜鸿铭以其英译《论语》闻名于世,对这部经典进行了深入细致的赏析,为读者带来了新的理解和思考。

首先,辜鸿铭注重《论语》中的语言风格和修辞技巧的翻译。

他尽量保持原文的风貌和气质,用简练而准确的词语来表达原文的意思,力求给读者带来真实而美妙的阅读体验。

这种注重语言风格的翻译方式使得读者更容易沉浸其中,理解原文的内涵。

其次,辜鸿铭对于《论语》中的思想和道德教诲进行了细致入微的解读。

他通过对每一章节的分析和对话的权衡,深入剖析了孔子的教育原则和人际关系观念。

辜鸿铭对于《论语》中的经典名言和故事进行了逐字逐句的解读,使得读者可以更好地理解其中蕴含的智慧和道德规范。

此外,辜鸿铭的翻译中注重了《论语》的历史背景和文化内涵。

他通过对于古代中国社会制度和风俗习惯的解释,为读者提供了更为全面的背景信息。

辜鸿铭还对于诸多历史名词和典故进行了详细解读,使得读者能够更好地理解原文中的隐喻和比喻。

总体来说,辜鸿铭的英译《论语》赏析丰富了读者对于这部经典著作的理解和认识。

他注重语言风格和修辞技巧的翻译方式,深入解读了思想和道德教诲,并注重历史背景和文化内涵的解释,为读者提供了更为丰富的阅读体验。

这一赏析对于研究《论语》和传播中国传统文化具有重要意义。

改写理论视角下《论语》两个英译本对比作者:齐消袁媛杜俊明来源:《校园英语·中旬》2014年第06期【摘要】《论语》是一部记载孔子及其弟子言行的书。

已被译成各种文字。

勒菲弗尔认为译本主要受到意识形态、诗学和赞助人三个因素的操控。

本文以《论语》辜鸿铭和韦利两个英译本为例,从改写理论的角度,分析两个英译本背后的原因。

【关键词】改写理论《论语》对比一、引言《论语》是西方翻译最早的典籍之一。

从利玛窦《四书》翻译算起,英译本达二十几部。

随着时代的发展,新的英译本还在不断产生。

20世纪70年代后,翻译文化学派代表勒菲弗尔提出“翻译即改写”:译本主要受意识形态、诗学和赞助人三方面操控。

《论语》的翻译也经历了时代的发展,译者受到不同时代意识形态、诗学和赞助人的影响,呈现出不同译本。

本文取《论语》两个英译本,从改写理论的角度,探索这三方面对他们的影响。

二、勒菲弗尔的改写理论20世纪70年代,翻译研究始出现文化转向。

许多学者把翻译文学看做是文学系统的一部分。

勒菲弗尔认为翻译是一种最显著而易辨别的重写,在《翻译、重写以及对文学名声的操纵》中他阐明翻译是由三因素决定:意识形态、诗学和赞助人。

意识形态指“一种观念网络,它由某个社会群体在某一历史时期所接受的看法和见解构成,且这些看法和见解影响着读者和译者对文本的处理”。

分为两方面:一是主流意识形态,二是个人意识形态。

诗学包括两方面:一是文学手法、体裁、中心思想、人物原型和场景及象征等;二是在社会系统中,文学作为一个整体所扮演的角色,起的作用。

三、《论语》两个英译本介绍1.辜鸿铭及其《论语》英译本。

l9世纪末,西方列强侵略中国,向西方学习是主流意识形态。

而辜鸿铭反主流意识形态翻译《论语》(1989年),原因主要有两个:一是对理雅各英译本不满,认为其译本歪曲了儒家经典原意;二是用儒家经典救西。

2.韦利及其《论语》英译本。

韦利是英国著名东方学者,因翻译了大量中国和日本著作而在东方学界占重要地位。

辜译《论语》中的翻译顺应作者:孟健,夏洋来源:《吉林省教育学院学报·上旬刊》 2013年第7期孟健,夏洋(大连外国语大学英语学院,辽宁大连116044)摘要:《论语》中蕴含了深厚的文化底蕴,在英译的过程中再现其语言特点和文化内涵,是传达原作风格的根本。

本文通过对辜鸿铭译本中成功译例的分析,探讨了翻译中的文化顺应理论,论证了在文化顺应理论的指导下,灵活运用各种翻译策略,从而再现原作的语言特点和风格。

关键词:《论语》;翻译;文化顺应理论;辜鸿铭中图分类号:H059文献标识码:A文章编号:1671—1580(2013)07—0116—02Verschueren的语言顺应论广为人知,他认为语言具有变异性、协商性和顺应性三个特点。

变异性使语言选择成为可能,并决定选择必须局限在一定的范围内;协商性使语言的使用富有弹性;顺应性使人们通过协商和选择,最终达到理想的交际目的。

[1]这一理论为典籍英译提供了理论支持。

由于中国典籍中蕴含着丰富的历史和文化底蕴,在对外翻译、宣传中国传统文化时,译本的语言选择势必要动态地顺应不同的文化语境,以期被译入语读者所接受。

本文以辜鸿铭《论语》译本为例,验证文化顺应理论在典籍英译中的应用效果。

一、辜鸿铭翻译《论语》的历史背景辜鸿铭翻译《论语》是对之前西方传教士译本,尤其是理雅各译本不满的直接产物。

他在自己译本的序中给出了直截了当的批评:“理雅各博士开始从事这项工作的时候,他的文学训练还很不足,完全缺乏评判能力和文学感知力。

他自始至终都表明他只不过是个大汉学家,也就是说,只是一个对中国经书具有死知识的博学的权威而已。

”[2]他认为,中西语言存在着巨大的差异,因而,当我们把以事件性为特征的中文翻译成表达事物本质的英文时,为了更加真实准确地反映原意,我们就应该对英译文进行适当的修改和调整,以力图尽可能全面地保留原文中浓厚的形而上气息。

这就是辜鸿铭翻译《论语》时所遵循的原则。

也正是因为他的这些翻译原则,他的译本也就打上了时代的烙印,并深受业界人士的褒评。