肖邦《c小调钢琴练习曲》音乐赏析与演奏论文

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:6

浅析肖邦《革命练习曲》的艺术特色1. 引言1.1 介绍《革命练习曲》的背景肖邦的《革命练习曲》是其作品中最为著名的钢琴练习曲之一,被认为是最具代表性的作品之一。

这首练习曲创作于1831年,当时正值波兰民族起义的激烈时期,肖邦深受这场起义的影响,创作了这首作品作为对起义的声援和抗议。

这首练习曲以其激烈的音乐风格和强烈的情感表达而闻名,被称为“革命练习曲”。

《革命练习曲》是以C小调为基调,结构严谨,旋律简洁而雄壮。

这首练习曲的演奏要求极高,挑战钢琴演奏者的技术和表现力,是钢琴学习者必备的练习曲之一。

通过这首作品,肖邦展现了他对波兰民族起义的热爱和对自由的渴望,表达了他对政治和社会问题的思考和关注。

这首练习曲的背景故事赋予了作品更深层次的情感内涵,使其成为钢琴音乐史上不可或缺的经典之作。

1.2 引出文章要讨论的主题《革命练习曲》是波兰作曲家肖邦创作的钢琴练习曲之一,被誉为钢琴练习曲中的经典之作。

这首曲子以其激昂的旋律和强烈的节奏感而闻名,展示了肖邦卓越的创作才华和独特的音乐风格。

在这首曲子中,肖邦充分展现了他对音乐的热爱和对艺术的追求,让人们深深沉醉于这个充满激情和力量的音乐世界中。

本文将深入浅出地分析《革命练习曲》的艺术特色,探讨其在音乐上的独特之处以及对人们情感的强烈触动。

通过对复调结构的运用、音乐性与技术性的结合、节奏变化的处理、表现力的挖掘和情感表达的特色等方面进行分析,将带领读者更深入地了解这首赋有革命精神的练习曲。

2. 正文2.1 复调结构的运用肖邦的《革命练习曲》作为钢琴练习曲的经典之作,其复调结构的运用是其艺术特色之一。

在这首曲子中,肖邦运用了复调结构来展现出音乐的丰富层次和深度。

整首曲子采用了A-B-A-Coda的结构,A部分为主题的呈现,B部分为中间悲怆的情感表达,C部分是激昂高潮,而Coda则是将整首曲子做出圆满的结束。

这种结构使得整首曲子在音乐性和情感表达上都显得更为丰富有层次。

浅谈肖邦革命练习曲摘要:波兰钢琴家、作曲家肖邦,被誉为“钢琴诗人”,《c小调练习曲》是肖邦在波兰革命失败后含着悲愤的情感、严正的抗议所作,这首曲子是肖邦所作的27 首练习曲中,流行最广、最著名的一首,凸显出波兰人民前仆后继的奋勇精神以及他对民族必胜的信念。

关键词:肖邦;练习曲;波兰;革命;民族一、肖邦革命练习曲的背景创作风格(一)练习曲的概况“练习曲”本是作曲家们为学生练习某种演奏技巧而创作的曲子。

它是依据单一的音乐动机而写成的。

19世纪初在欧洲开始大量出版。

J·S·巴赫是最早和系统地写钢琴练习曲的。

他的《十二平均律钢琴曲集》里的“前奏曲,有很多都带有“练习曲”性质;练习曲分为有两种:一种为乐器演奏的技术训练而写的乐曲,常有特定的技术上的目的,如训练音阶、琶音、八度音、双音、颤音等;一种为音乐会练习曲,由前者派生而来,并逐渐演变为一种炫技性的艺术作品而在音乐会上演奏。

M.克莱门蒂的《前奏曲和练习曲》与《通向诗国之路》(一译《艺术津梁》),是近代最早的钢琴练习曲。

肖邦的作品十和作品二十五各有12首练习曲,肖邦并没有为所有调性都写作练习曲。

其中部分调性重复了好几遍。

有些调性则重来没有使用过。

另外肖邦还有3首名为《新式练习曲》于1841年单独出版,没有作品编号。

肖邦的练习曲其目的不在手指的弹奏技巧,也在曲趣、氛围掌握、乐曲织体、声部的训练、因此,弹奏的人不能只沉浸在机械的手指技巧的练习。

(二)《肖邦C小调革命练习曲》的创作背景肖邦《练习曲作品十》十二首作品确切创作的日期并不为人知,大概只知道肖邦从1829年19岁开始创作到1832年22岁完成。

于1833年完成。

他将此曲送给李斯特。

这套练习曲唯一有创作时间记录的是《革命练习曲》据卡拉夫斯基说写于1831年9月俄国入侵华沙当天。

《肖邦革命练习曲》的创作于1830年11月爆发了华沙革命,当时肖邦离开波兰,去往维也纳,对祖国十分担忧,迫切希望能快点回国。

浅析肖邦《革命练习曲》的艺术特色肖邦《革命练习曲》是一首著名的钢琴练习曲,也是肖邦的代表作之一。

这首曲子凝聚了肖邦丰富的创作才华和独特的艺术风格,给人们留下了深刻的印象。

在这篇文章中,我们将浅析肖邦《革命练习曲》的艺术特色,探究其在音乐领域中的独特之处。

肖邦《革命练习曲》的艺术特色在于其激情奔放的音乐气息。

这首练习曲以C小调作曲,以其强烈的音乐节奏和激烈的音乐动机而闻名。

在整个曲子中,肖邦通过快速而有力的音符,表达出了强烈的情感和冲动的氛围,仿佛在向人们展示一场音乐的革命。

这种激情奔放的音乐气息,正是肖邦音乐作品的典型特征,也是《革命练习曲》所具有的艺术魅力之一。

《革命练习曲》的艺术特色还在于其富有想象力和创造力的音乐构思。

肖邦在这首曲子中巧妙地运用了大量的音乐技巧和手法,使得整个曲子具有了极高的艺术价值。

肖邦在《革命练习曲》中采用了大量的琶音、三连音、十六分音符等技巧,使得曲子充满了挑战性和刺激性。

通过这些音乐构思的巧妙运用,肖邦成功地展现出了自己的音乐天赋和创作才华,也让《革命练习曲》成为了钢琴音乐中的经典之作。

《革命练习曲》的艺术特色还在于其独特的音乐情感表达方式。

肖邦在这首曲子中巧妙地运用了音乐语言,表达了对于民族命运和人民斗争的热爱和关怀。

整个曲子从头至尾都充满了澎湃的音乐情感,通过音符的跳跃和音域的变化,表达了对于革命精神和音乐激情的追求。

这种独特的音乐情感表达方式,使得《革命练习曲》成为了一首富有民族气息和民族情感的音乐作品,也让它在音乐史上留下了深刻的印记。

肖邦《革命练习曲》的艺术特色还在于其对于钢琴演奏技巧的挑战性。

这首练习曲以其独特的音乐结构和复杂的音乐形式而闻名,是钢琴家们的练习和考验曲目之一。

在演奏过程中,演奏者需要以极高的速度和精准的技巧来应对曲中的琶音、三连音、变化多端的音符等,这对于演奏者的技术要求极高。

《革命练习曲》成为了一首富有挑战性的钢琴曲目,也让它成为了一些技术高超的钢琴家们传奇的挑战对象。

肖邦《c小调练习曲》分析弗雷德里克·弗朗西斯科·肖邦(Franciszek·Fryderyk·Chopin 1810—1849)波兰作曲家、钢琴家。

1810年2月22日生于华沙附近。

同年时代,他母亲经常唱故乡的歌曲给他听,这对他后来的创作活动有很大影响。

肖邦自幼开始学习音乐,八岁即公开演奏,他最初的创作就在这是被刊印出来。

1826年,他进华沙音乐学院作曲班,这时不论在钢琴演奏或作曲方面都已经取得惊人的成就。

1830年,肖邦来到巴黎,尽管他在巴黎取得了欧洲第一流钢琴家的美誉,但他无时无刻不在怀念祖国,祖国人民为争取民座独立而进行的斗争,始终牵挂着他的心。

1831年华沙起义失败后,定居巴黎。

肖邦的晚年生活孤寂,体弱多病,他自称是“远离母亲的孤儿”。

1849年10月17日病逝于巴黎。

死后将心脏运回祖国。

肖邦是典型的浪漫主义音乐语言的创造者之一。

他的创作较少依赖于传统的形势和手法,他的作品虽然也有清晰的结构,但是音乐即兴抒情诗似的表达和半音和声洋溢出浓烈的浪漫主义气息。

肖邦的音乐又是最钢琴化的,丰富的音型织体、富于想象力的踏板和独特的节奏都是他风格的重要因素。

肖邦的音乐虽然也与诗歌、舞蹈有联系,但是与同时代的其他浪漫主义作曲家不同,肖邦的音乐从不是描绘性的。

一切幻想、隐秘、激昂、悲伤在他笔下都化为充满诗意的抒情自白,他是“最纯正的浪漫主义钢琴抒情诗人。

”肖邦共写了二十七首钢琴练习曲,即作品十号和第二十五号各十二首,以及没有作品号的三首。

作品第十号又称《十二首大练习曲》,是作者献给李斯特的,《c小调革命练习曲》为其中最末的一首。

肖邦的练习曲之所以被高度评价,不仅因为它有突出的“技术性”以及明确的教学目的,更重要的是他们都各有其鲜明的艺术形和思想内容,明显的表现出浪漫派钢琴风格的基本特征。

所以肖邦和李斯特的练习曲不仅称为十九世纪上半叶浪漫派钢琴技术的“法典”,至今仍是音乐会上演出的经典曲目。

当代音乐2019年第4期MODERN MUSIC浅析肖邦《升c 小调练习曲》的演奏技巧及内涵贾晨斐[摘要]在音乐发展史上,肖邦对钢琴领域的贡献是不可磨灭的,在浪漫主义时期达到了最高成就。

肖邦的音乐既有浓郁的波兰民族风格,又有高贵的诗人气质,他是历史上最有独创性的音乐家之一,他还使许多特性乐曲得以确立发展。

本文就肖邦练习曲的创作特点与《升c 小调练习曲》的音乐分析来阐释其音乐表现特征,通过对《升c 小调练习曲》演奏技巧的研究,来更深层次了解肖邦在练习曲中所施展的钢琴独特魅力和艺术性等特点,更深入理解和体会其练习曲的表现内涵。

[关键词]肖邦;练习曲;演奏技巧;内涵[中图分类号]J624[文献标识码]A[文章编号]1007-2233(2019)04-0122-02[收稿日期]2019-02-05[作者简介]贾晨斐(1991—),女,长治学院教师。

(长治046000)肖邦的练习曲对于学习钢琴演奏的人来说十分熟悉,它是学习阶段测验的载体,在钢琴比赛中常常被选为演奏曲目。

肖邦的每一首练习曲都有一个音乐形象,都贯穿着一个思想、一种感情,都具有鲜明的个性。

肖邦以细微的节奏变化来打动人,在演奏过程中用心体会他的理想性、幻想性、戏剧性的内涵是至关重要的。

一、肖邦练习曲的特点钢琴练习曲在钢琴音乐的发展过程中有很大的影响。

早期的钢琴练习曲是为了训练钢琴弹奏中的各种技术而创作的。

浪漫主义时期,肖邦首创了一系列新型的练习曲,并得到了很大的发展,它强调情趣性、音乐性,被称为“音乐会练习曲”,成为练习曲中的登峰造极之作,并使之活跃在音乐会的舞台上。

从那以后,人们把练习曲分成了两类,一类是单纯的演奏技术的练习曲,另一类就是以肖邦练习曲为例的音乐会练习曲。

肖邦是音乐会练习曲的创始人。

他的练习曲,是在强化手指练习和演奏技术的基础上,改变了过去练习曲本来的意义和内容,将技巧性与艺术性有机地融合在一起,包含丰富、深刻的思想感情和动人心弦的诗情画意,把单纯的技巧练习曲创造成真正的艺术体裁,成为音乐会演出的保留曲目。

论肖邦《c小调练习曲》的音乐特征作者:白璐来源:《文艺生活·文海艺苑》2012年第09期摘要:《c小调练习曲》是一首具有高度的技术性,同时又具有深厚的艺术性和深刻的思想内容的练习曲,体现了他对练习曲这种传统体裁的创新,除了包含各种演奏技巧的练习外,还表现在旋律、和声、节奏、调式调性等音乐特征上,并把艺术和技术完美的融合在了一起。

关键词:肖邦;《c小调练习曲》;音乐特征中图分类号:J657 文献标识码:A 文章编号:1005—5312(2012)27—0080—02肖邦一生的创作,体现了一位作曲家在吸收欧洲古典音乐精华的同时所走过的突破传统、勇于创新的历程。

《c小调练习曲》是一首具有高度的技术性,同时又具有深厚的艺术性和深刻的思想内容的练习曲。

1830年11月,波兰爆发了华沙革命,当时肖邦在维也纳演出后,听到华沙起义失败的消息,感到震惊和极大的悲愤。

就在这种悲愤交加地情绪下,肖邦写下了著名的《c小调练习曲》。

肖邦的《c小调练习曲》体现了他对练习曲这种传统体裁的创新,除了包含各种演奏技巧的练习外,还表现在旋律、和声、节奏、调式调性等音乐特征上,并把艺术和技术完美的融合在了一起。

与其他练习曲单纯的机械性技术训练不同,肖邦练习曲具有高度的独创性,它不仅有较好的技术训练价值,也有各自的音乐特征。

一、《c小调练习曲》旋律的特征(一)号角般的主题音乐“主题”是具有比较独立的结构形式的、意义比较完整的、能体现清晰的性格面貌的、鲜明和富有表现力的乐思。

《c小调练习曲》的主题形象比较鲜明,整体情绪上表现得比较悲壮,主题音乐的特征是以号角般的旋律为主,充分的表现了革命斗争的精神。

乐曲的开头是引子部分。

练习曲的开头从不协和的属九和弦开始,属九和弦的紧张感加上音响上的震撼,使人感觉到是一种内心情感的爆发,经过两小节的过渡,引出了乐曲的主题音乐。

乐曲的主题音乐,是以appassionato(富有激情的)旋律开始的。

肖邦练习曲Op.25 No.11的艺术赏析与当代诠释肖邦练习曲Op.25 No.11是波兰作曲家肖邦创作的一首钢琴练习曲,也被称为“冬季风暴”。

这首练习曲是肖邦练习曲系列中的一部分,被认为是钢琴演奏技巧的代表作之一,同时也展示了肖邦在音乐表达方面的独特天赋。

本文旨在对这首练习曲进行艺术赏析,并探讨当代钢琴家对其的诠释。

肖邦练习曲Op.25 No.11的曲调迷人,以其极具挑战性的音乐技巧而著称。

从曲子的开头就能感受到寒冷的北风呼啸声,仿佛置身于冬日的风暴之中。

音符间跳动的旋律、急促有力的和弦以及迅速的音阶等技巧手法,让人们不禁联想到风雪交加的北国风光。

整首曲子以c小调为基调,表现了一种冷峻、凛冽的气氛,引人深思。

肖邦通过变化多端的旋律和和声,呈现出了冰天雪地中的瑰丽景象,以及内心狂飙骤雪般的情感起伏,使这首练习曲成为了一部充满魅力的音乐作品。

冬季风暴这一名称恰如其分地体现了这首练习曲的特点。

肖邦的音乐总是能够深入人心,让人们在音乐的海洋中感受到无尽的情感交融。

就像冬季风暴一样,这首练习曲充满了狂风暴雪般的激情,以及北风冰雪般的坚韧与顽强。

在这样的音乐氛围中,钢琴家需以精湛的技艺和深沉的情感来诠释这首练习曲,才能真正展现出其艺术魅力。

当代钢琴家对于肖邦练习曲Op.25 No.11的诠释各有不同,他们通过各自独特的理解和演奏风格,呈现出了不同的艺术表达。

有的钢琴家注重技术的完美展示,力求每个音符的准确和谐,展现出了肖邦音乐旋律的纯粹美感;有的钢琴家则更注重情感的表达,力求将内心的激情与肖邦音乐本身融为一体,带领听众走进肖邦音乐所创造的冬季世界。

无论何种诠释方式,都丰富了这首练习曲的艺术内涵,使其真正成为了不朽的经典之作。

正如肖邦所说:“我的音乐是灵魂的倾诉。

”肖邦的音乐总是能够深入人心,触动人的灵魂。

在当代,这种音乐表达的方式更是得到了丰富和多样化的发展。

有的钢琴家注重技术的完美展示,带给听众无尽的惊喜和愉悦,而有的钢琴家则更注重音乐的内在情感和精神追求,带给听众深入心灵的感动和震撼。

肖邦《钢琴练习曲》的艺术特色及演奏特征分析肖邦是19世纪欧洲浪漫主义音乐的代表作家之一,他的钢琴练习曲集是他创作的最重要的作品之一,涵盖了不同难度和风格的24首练习曲,广受钢琴爱好者和专业演奏家的欢迎。

以下将从艺术特色和演奏特征两方面对《钢琴练习曲》进行分析。

一、艺术特色分析1. 独特的技术效果肖邦的练习曲集中,每一首曲子都有独特的音乐技巧和效果,例如《降E大调练习曲》以其快速跳跃和连音技巧为特色,展示了肖邦高超的指法技术和精湛的装饰音技巧;《c小调练习曲》的左手八度和快速跳音曲线将左右手的技巧和声音结合在一起,充分利用了钢琴的音色和音量,表达出悲情的主题。

2. 情感表达的多样性肖邦的练习曲集中,每首曲子都传达了不同的情感,例如《G小调练习曲》充满了忧伤和痛苦,而《降E大调练习曲》则是轻快和欢愉的,两者的节奏和音符的变化都反映了情感的变化。

肖邦的音乐具有极强的表现力,他的音乐语言充满了个性和情感,其旋律和和声自成一派,更能打动人心。

3. 风格的多样性肖邦的练习曲集中,包含了不同的音乐风格,例如细腻柔和的《降E大调练习曲》和充满激情的《a小调练习曲》,肖邦的音乐风格丰富多彩,充满了创新和探索的精神。

二、演奏特征分析1. 技巧要求高肖邦的练习曲集以其高难度而著称,在演奏过程中需要高超的技巧和精湛的演奏技能,例如在《c小调练习曲》中,左右手固定的速度和旋律的转移使得演奏者必须处理好左右手在音高、音色和音量方面的平衡。

2. 变化多样的节奏肖邦的练习曲集节奏变化很大,需要演奏者准确掌握节奏,并在演奏中切换不同的音乐节奏,例如在《降E大调练习曲》中,快速跳音和连续的音符要求演奏者兼顾节奏和技巧。

3. 充分利用钢琴的音色和音量肖邦的练习曲集充分利用了钢琴的音色和音量,需要演奏者灵活运用手指和手腕控制音量和力度,以表达出不同的情感和音乐效果,例如在《a小调练习曲》中,需要演奏者能够准确反映出强烈的情感和强烈的音乐效果。

肖邦《革命练习曲》的赏析与演奏肖邦(1810~1849)波兰作曲家、钢琴家。

肖邦是欧洲浪漫主义时代唯一把创作与生活融于钢琴上的“钢琴诗人”。

他创作了大量的钢琴音乐作品,对19世纪浪漫主义钢琴音乐的繁荣和发展作出了重大的贡献,其作品均是脍炙人口的艺术精品,《革命练习曲》是肖邦为祖国的民族独立写的一首直抒胸臆、悲壮激昂的c小调练习曲。

本文拟从肖邦练习曲的特点、乐曲的历史背景、乐曲的结构、音乐内涵、弹奏要点进行分析与探讨。

一、练习曲的创新“练习曲”是作为专门解决或训练某种演奏技巧而谱写的曲子。

它往往是依据单一的音乐动机写成的。

但是肖邦的练习曲不同于前人所写的练习曲,没有那种常常流于单纯的、机械的技巧练习和枯燥、平庸的缺点。

它们不仅有针对性、较难的技巧练习,更注重音乐内涵,是内容与形式的结合,另外鲜明的音乐形象,丰富的情感,就象是一篇篇短小的音诗,非常有创意,是钢琴创作的巨大实验,完整展示了肖邦的天才。

因此,李斯特称肖邦的练习曲为“音乐会练习曲”,以显示肖邦的特色。

这种练习曲艺术性的创作新境界,开拓了一条利于后继者们如李斯特,德彪西、拉赫玛尼诺夫等人创作艺术性练习曲的可遵循的道路。

二、乐曲的历史背景1831年9月,离开祖国的肖邦在踏上巴黎的途中,当他途经斯图加特时得知坚持了十个月之久的华沙革命被沙俄军队血腥镇压,华沙沦陷的消息如重锤敲碎了肖邦的心,他几乎到了疯狂的地步,在悲愤慷慨中,他写下一了这首充满刚毅、坚强、具有英雄气慨的《C小调“革命”练习曲》,也就是人们常说的《“革命”练习曲》。

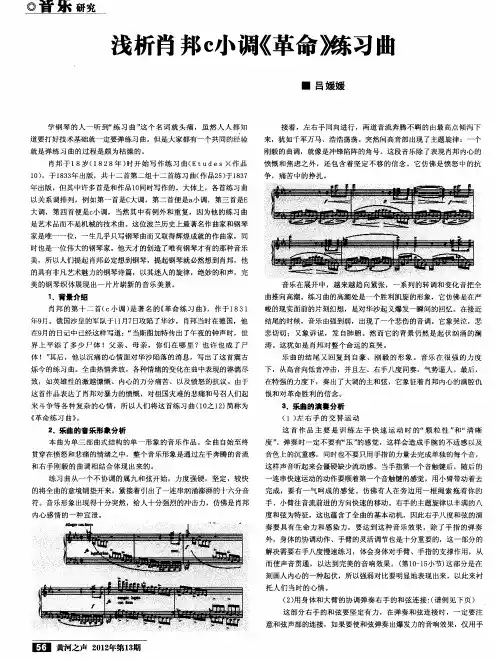

三、乐曲的结构这首曲子为热烈、火热的快板,曲式是单三部曲式,A(1-28),B(29-40),A'(41-84)。

其中引子1-8小节,主题部分为复乐段结构(开头有引子,中间有两小节),第一个乐段(4+4)为半终止在属和弦,第二个乐段(4+4)开放终止在bB大调。

中段从#g小调开始,为连句式模进结构,在和声上采用导七和弦的连锁进行,经历一系列调性变化,最后回到c小调的属和弦上为再现作准备。

C小调革命练习曲介绍与说明肖邦,原名弗里德里克·弗朗齐歇克·肖邦,伟大的波兰音乐家,他是历史上最具影响力和最受欢迎的钢琴作曲家之一,是波兰音乐史上最重要的人物之一,欧洲十九世纪浪漫主义音乐的代表人物。

十九世纪初(1810年)出生在一个教师家庭,自幼喜爱波兰民间音乐,从小就展露出他惊人的音乐天赋,7岁时便能作曲,他在华沙被誉为“第二个莫扎特”,不满20岁已成为华沙公认的钢琴家和作曲家。

肖邦的家里,经常聚集着他父亲的朋友——一些进步的文学家、科学家、美术家、音乐家。

肖邦自幼受到这些大家的影响,使他开阔了眼界,增强了民族意识,对民族文化艺术加深了认识,并打下了牢固的爱国主义思想基础。

肖邦的后半生遭遇波兰亡国,在国外度过,创作了很多具有爱国主义思想的钢琴作品,抒发自己的思乡情、亡国恨。

肖邦一生不离钢琴,作品繁多,所有创作几乎都是钢琴曲,被誉为“钢琴诗人”。

《c 小调练习曲》又名《华沙的陷落》,是肖邦创作的27 首练习曲中流行最广的一首。

创作于1831 年9 月,这时肖邦离开祖国去巴黎,来到德国斯图加特时,听到了波兰起义失败而陷于帝俄之手的消息,这不幸的消息如千斤重锤敲碎了肖邦的心。

他孤零零一个人走回旅馆,悲痛、愤怒使他坐卧不安,他在屋里踱来踱去,硝烟弥漫的祖国,火光冲天的华沙,倒到血泊中的起义者,这些景象萦绕着肖邦,使他不得安宁。

他痛苦地闭上了双眼,他的心紧缩起来。

他把炽烈燃烧着的感情凝结在音符里,他把全部的悲愤之情倾泻在钢琴上,“啊!上帝,你还在吗?你活着却不去报仇雪恨,俄国人的罪行你认为还不够吗?……”《c 小调练习曲》正是在这种万分悲愤的心情下写的,它表达了肖邦对暴力的愤慨,对祖国灾难的悲痛和号召人们起来斗争的各种复杂的心情,所以,人们又把这首练习曲称为《革命练习曲》。

在这首乐曲里,肖邦把自己的悲愤和祖国的命运紧紧地联系在一起,作品中注入了强烈的爱国热情和深刻的思想内涵,表现出波兰民族在华沙起义失败后顽强不屈的意志。

浅析肖邦《c小调练习曲》

肖邦的《C小调练习曲》是肖邦钢琴曲中最有特色的一首,它是一首拥有深刻哲学意义和极强感染力的作品。

在学前教育中,把它作为音乐教学内容,有助于培养孩子们的感知能力、想象能力以及钢琴演奏技艺。

首先,演唱《C小调练习曲》可以增强孩子们的节奏感,让孩子们得到心理和肢体的同步,从而培养细节把握能力;其次,欣赏这首曲子也会增加孩子们的想象力及创造力,因为这首曲子最引人入胜之处就在于它像一条彩色丝线随着一朵朵绚丽的花儿将观众带入了一个魔幻世界,很容易引发孩子们的幻想;再者,演奏《C 小调练习曲》会发展孩子们的钢琴技艺,这首曲子对钢琴技艺有极高的要求,需要熟悉节奏、能把握时间,还要娴熟灵活的运用双手的技巧,以此培养孩子们的钢琴演奏技艺。

总而言之,使用肖邦的《C小调练习曲》来进行学前教育,不仅可以丰富孩子们的音乐知识,同时也可以促进孩子们在众多个性和技能方面的发展。

肖邦c小调练习曲《大海》的分析与演奏作者:范小珊来源:《北方音乐》2017年第19期【摘要】肖邦是波兰著名的钢琴家和作曲家,注重旋律的歌唱性和装饰性,强调声乐性和器乐性的互相融合,深受广大受众喜爱,成为了历史上最具影响力和最受欢迎的钢琴作曲家之一。

肖邦的c小调练习曲《大海》也是一部技术性难度较大的作品之一,本文对《大海》演奏中遇到的常见技术障碍进行分析,并提出解决对策。

【关键词】肖邦;c小调;练习曲;《大海》【中图分类号】J657 【文献标识码】A引言作为著名钢琴学者的肖邦,创作的c小调练习曲《大海》是练习曲中的代表作,该作品不仅具有较强的技术难点,还被赋予了较为丰富的音乐情感,将肖邦练习曲的技术性和艺术性体现的淋漓尽致。

肖邦c小调练习曲《大海》在演奏练习中要想克服掉常见的技术难点,就必须要循序渐进,提高手指跑动的速度,提高触键弹奏的准确性等等,通过学习肖邦c小调练习曲《大海》中,可以逐步提高自身钢琴的演奏技巧性。

一、肖邦简介及其音乐风格和特点(一)肖邦的个人简介弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦(F.F.Chopin 1810─1849),出生于波兰,是波兰19世纪著名的作曲家和钢琴家,在整个欧洲乐坛是最具独创性的艺术家。

同时,肖邦也是欧洲19世纪浪漫主义音乐的代表人物,肖邦的作品以波兰民间歌舞为基础,深受巴赫影响,多以钢琴曲为主,被誉为“浪漫主义钢琴诗人”。

(二)肖邦不同时期的音乐风格及特点肖邦创作作品个性突出,特征鲜明,肖邦的音乐注重旋律的歌唱性和装饰性,强调声乐性和器乐性的互相融合。

他的和声大胆新颖.钢琴织体独特,曲式结构灵活自由。

他的音乐诗意连绵并具有浓郁的民族色彩和强烈的爱国热情。

如与波兰民族解放斗争相联系的英雄性作品,如《第一叙事曲》和《降A大调波兰舞曲》等。

大体肖邦的创作分为四个时期:1.华沙时期这是肖邦创作的起点时期,作品基调更多的是表现出乐观、愉悦,奠定了他作为一个民族主义音乐家的基础。

Western Music 西方音乐浅析肖邦《c小调(革命)练习曲》之演奏米 兰(西北师范大学音乐学院,甘肃 兰州 730000)【摘要】此曲是肖邦在离开祖国去往巴黎途中得知华沙沦陷后在悲痛激愤中所作的。

全曲以Allegro con fuoco(火热的、有魅力的快板)为基调,让我们感受到肖邦的悲愤和对未来生活的憧憬。

我们在演奏时,应当结合当时的历史背景和作者的情感来充分表现这首练习曲。

【关键词】肖邦;革命练习曲;演奏【中图分类号】J624 【文献标识码】A一、浅析肖邦《c小调(革命)练习曲》Op10.No.121831年9月,在肖邦从维也纳回到华沙两个月后,华沙革命在顽强坚持了十个月之后最终折戟沉沙。

当肖邦得知革命失败后,悲愤交加的肖邦愤然写下了气贯长虹的《c小调练习曲》,他用琴键一次次的弹击向世人宣泄倾诉着着自己的感情。

虽然自己没能参与到华沙革命中,但当他得知消息后用沉重后又激昂的曲调宣告着波兰人民顽强不屈的意志。

全曲所表现出来的刚毅正义的呐喊又具有英雄性的、恢弘史诗性的气概,让听者和演奏者无不为之震撼并感受到他爱国并忠于祖国的心,所以被人们称为《革命练习曲》。

这首练习曲不同于克莱门第、车尔尼、莫谢莱兹以来的纯技术型练习曲,它超越了前人仅仅为了教学而单纯的技巧练习,肖邦赋予它的情感和内涵使这首练习曲有了灵魂,它的愤怒,它的悲泣,它的坚定和它的希望使这首练习曲与众不同,而又是一个旋律优美生动的典范。

肖邦在前辈们基础上的大胆创新,也让后辈的作曲家和演奏家们受益匪浅。

这首作品是4/4拍子,c小调,Allegro con fuoco(火热的、有魅力的快板)带再现的单三部曲式。

练习曲从第一段从属七和弦开始,用快速手指跑动宣泄下奠定全曲的基调,象征着华沙起义失败的消息如同晴天霹雳一般激起他心中无数感情交加在宣泄咆哮。

接着高音部突然出现了高亢而刚毅坚定锋号阶级上行的和弦和斩钉截铁的附点节奏是作品的高潮。

在乐曲的中段,整首曲子的气氛越来越紧张,附点节奏阶级上行的呐喊式音调,在急骤起伏变化音更多的伴奏声中表现出了一个胜利凯旋的形象。

浅谈肖邦《革命》练习曲的演奏风格摘要:文章主要针对肖邦练习曲的演奏风格进行分析,首先对研究背景进行介绍,其次分析了肖邦练习曲的演奏风格,最后阐述了肖邦练习曲的演奏艺术,目的是更全面的了解肖邦练习曲。

关键词:肖邦练习曲;演奏风格;演奏艺术肖邦是世界上伟大的钢琴家以及作曲家,肖邦是19世纪伟大的欧洲浪漫主义代表人物,其对音乐方面做出巨大贡献,创造出很多影响深远的钢琴作品,并且形成独特的表演风格。

肖邦的钢琴曲举世闻名,肖邦同时也被称之为“钢琴诗人”。

肖邦同时还是当代世界音乐史上最具影响力的钢琴作家之一。

聆听肖邦的钢琴曲,其中拥有热情爱国的情怀,给人以情绪明朗的感受,同时也包含充满幸福、快乐的作品,钢琴曲风格十分优雅,被人们热烈传颂。

肖邦练习曲的演奏风格与当时的历史发展背景紧密相连,针对肖邦练习曲的演奏风格进行展开如下分析。

1.肖邦练习曲的创作背景介绍-《革命》肖邦练习曲的创作以及风格与当时的历史发展背景紧密贴合,对肖邦练习曲创作背景进行详细分析,这是了解肖邦练习曲的重要基础。

肖邦是波兰著名的钢琴家以及作曲家,肖邦代表浪漫派,肖邦在1830年前往法国,在1830年11月期间波兰的首都遭受混战,发生了著名的华沙起义事件【1】。

这次起义时间持续了十个月,人们生活在战火硝烟中,但是起义最终以失败告终,被沙俄军队镇压。

1831年肖邦只身前往音乐文化中心,期间获得华沙革命失败的消息,内心非常伤痛,对于这一消息也非常震惊,内心升起抑制不住的愤怒与悲痛,将这种悲痛与愤怒之情融入到音乐创作中,创作出著名的《c小调(革命)练习曲》,练习曲中将波兰人民对待革命以及命运不公等体现出的革命精神,乐曲整体呈现出热情奔放以及惶惶不安的曲调以外,肖邦还融入了不同情绪在音乐中的不断变换,音乐情绪轮番展现,层叠交错,将英雄的激越慷慨以及对国家的热爱、悲痛等完美阐述,其中还夹杂着对当前时代的抗议,练习曲体现出肖邦对当时的沙皇俄国侵略的痛恨,对于革命失败的痛心,正因为这首《c小调》中包含这些复杂的情绪,所以将其称之为“革命”练习曲。

肖邦《c小调钢琴练习曲》音乐赏析与演奏

【摘 要】本文通过对波兰著名作曲家肖邦的介绍以及对其作品

《c小调练习曲》(op10,no.12)的音乐赏析与演奏要点分析,使

读者对此著名的练习曲有更深的认识与理解,同时对肖邦的作曲风

格和演奏方法有更彻底的把握。

【关键词】肖邦;革命练习曲;音乐赏析与演奏

一、作者生平简介

波兰作曲家、钢琴家弗列德里克·肖邦被誉为“钢琴诗人”的

作曲家,一生始终将祖国和民族视为自己的生命,通过钢琴抒发爱、

倾诉痛苦、发泄愤怒,将爱国主义和民族意识渗透入自己的血液,

通过钢琴欢笑、哭泣、歌唱、呼喊,用钢琴作为武器去激励人们,

因此被舒曼誉为“藏在花丛里的大炮”。

肖邦,在他那如诗般的音乐中,包含着深刻的爱国主义内容和

炙热的情怀。他一生写了大量的作品,绝大多数是钢琴作品,而且

体裁十分广泛。包括4首叙事曲、3首奏鸣曲、37首练习曲、4首

谐谑曲、以及大量夜曲、玛祖卡、波罗乃兹、幻想曲、协奏曲、回

旋曲、室内乐等。肖邦的音乐具有进步的思想内容,他突破了传统

形式的束缚,成功地创造出一种富于个性的创作艺术,丰富了浪漫

主义音乐,肖邦既是欧洲浪漫主义音乐的重要代表人物,又是波兰

民族乐派的伟大开拓者。在一生的创作中,为发展波兰民族音乐,

丰富世界钢琴音乐的宝库,做出了伟大而不朽的贡献。

二、《c小调练习曲》的创作背景

肖邦一生共写了二十七首钢琴练习曲,即作品第十号于作品第

二十五号的各十二首以及无作品号的三首。它的每一首练习曲既有

明确的技术课题,又有鲜明的艺术形象,完全突破了长期以来纯技

术性练习曲的写法,成为真正的艺术精品,体现了技术与艺术的完

美统一。肖邦练习曲中最吸引人注目之处不在于华丽的炫技性,而

在于五光十色的和声以及由此产生的情绪变换,这是他所有成熟音

乐的共同特点,但是却最突出的表现在了他的练习曲中,他的练习

曲是钢琴练习曲史上的里程碑,它极大的影响了肖邦同时代以及后

世的作曲家李斯特、拉赫玛尼诺夫、斯克里亚宾及德彪西。肖邦练

习曲之所以受到钢琴家的喜爱,就是因为这些练习曲都各有其鲜明

的艺术形象和思想内容,都表现了浪漫派钢琴风格的基本特征。

其中,作品第十号又称《十二首大练习曲》,是肖邦题献给李斯

特的,《c小调练习曲》(革命)是其中最末一首,同时也是流行最

广的一首。它创作于1831年9月,时值肖邦离开祖国前往巴黎,

在经维也纳、慕尼黑到德国斯图加特途中,听到了华沙起义失败而

陷入俄帝之手的消息,内心沸腾着剧烈的愤怒。肖邦在其日记中写

到:“啊!上帝,你还在吗?你活着却不去报仇雪恨!俄国人的罪

行你以为还不够吗?——或者,或者你自己也是一个俄国人?!”

《c小调练习曲》(革命。op10,no.12)正是在这种万分悲痛的心

情下写的,表达了肖邦对华沙革命失败的内心感受,这也是此曲被

后人命名为“革命”的缘由。

三、《c小调练习曲》演奏注意

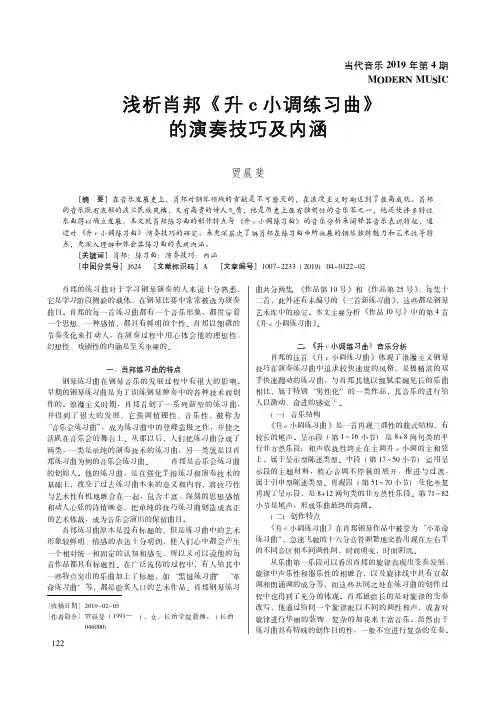

《c小调练习曲》(op10,no.12)是热烈的快板,4/4拍,采用

了比较自由的复三步曲式。全曲沉浸在愤怒的激流中,左手上、下

行音阶的奔腾音流奏出了热血沸腾的音调,,犹如狂涛;右手的旋

律则表现出了作曲家内心的刚毅。

这是一首力度很强的乐曲,前面有九小节类似引子的音乐,一

开始就从一个强而有力的且并不协和的属九和弦进入,给人以十分

突然与强烈的感觉,快速的十六分音符一跃两个八度下行,形成了

一种不可抑制的音流。

乐曲开头表现出了肖邦在听到自己祖国厄运时内心中掀起的情

感狂澜,无比的愤怒迸发而出,随之而来的是急转直下的情感,仿

佛作者直坠入地狱般的痛苦与无助。折扣人心弦的激昂情绪经过了

三次起伏,好像作者在痛苦地婉转,翻来覆去无法自制,整个引子

使人震惊激愤。

演奏时要注意,右手的和弦要饱满、震撼,指尖将力量迅速的

注入键盘内。要有一种直入听众心底的力量,而左手的连续跑动要

水银泻地一般的流畅清晰,给人一种不可阻挡的感觉,三次起伏要

越来越强,好像无助的呐喊。接着,左右手同时并进,两道音流奔

腾不羁,犹如千军万马、好浩浩荡荡。

乐曲第一部分主部的主旋律,似冲锋的号角,又似愤怒的哀号,

这段音乐除了表现肖邦内心的愤慨和焦虑之外,还包含着坚定不移

的信念。它仿佛是愤怒中的抗争,痛苦中的挣扎。丰满的八度和弦

和附点节奏成为其最显著的特点,具有英雄、刚毅的气概。此后原

引子中左手的快速伴奏音型,专为大幅度急剧起伏的琶音,紧随的

主旋律犹如澎湃的新潮,思绪万千。当主旋律第二次出现时,声音

明显减弱,仿佛陷入了无尽的沉思。

后面四小节旋律以切分的节奏与渐强的和弦,以及逐渐加强并

上行的半音进行,使乐曲的情绪更为激动、高涨,乐曲随之进入中

部。

在首部的演奏中,要做好快速行进的左手与右手号角般的呼喊

的完美结合。左手的音要流畅、清楚、均匀,节奏与力度都要统一,

给人一种不可阻挡的感觉。右手以较强的力度奏出主旋律,并富有

歌唱性,好像似作者本人的呼喊。(这种音型与节奏伴随整部乐曲,

因此作品开头的演奏风格的把握显得更为关键)主旋律第二次出现

时要与第一次在力度上形成对比,好像低声的沉思。

中间部开始的八小节带有间奏的性质,它是由引子中的典型节

奏变化并模进而来。但他的调性在急剧变换,音调步步向上盘旋发

展,乐曲的矛盾冲突也逐步达到高潮,表现出了感情激烈动荡之后

极度悲愤的气氛。一系列的转调和变化音把全曲推向了高潮。练习

曲的高潮处是一个胜利凯旋的形象,它仿佛是在严峻的现实面前的

片刻幻想,但又不是诗情画意的遐想,而是对华沙起义爆发一瞬间

的回忆。乐曲后面四小节又回到原调。

演奏时注意中间部有着强烈的戏剧性,同时也是把乐曲推向高

潮的重要部分。演奏时一定要把握得当,强弱变化比较大。调性变

化要清楚。如何妥善处理好调性、力度上面细微的变化是需要演奏

者用心去体会和努力练习的

乐曲的第三部分是引子动机的再现,但是主题中出现了三连音

的节奏,使得音乐更具有动力感,仿佛悲愤的心情达到了极致。在

接近结尾的时候,音乐由强到弱,出现了一个悲伤的音调。它象哭

泣,悲悲切切;又象诉说,发自肺腑。然而它的背景仍然是起伏汹

涌的澜涛。这肺腑是肖邦对整个命运的哀哭。弹奏时,注意句法,

一定要弹清楚,将节奏把握好,注意句子间的连接起伏,注意强弱

标记的准确做出。

四、结语

肖邦是一位独特的音乐抒情诗人,从他那发自灵魂深处的自白

中,可以领悟到对时代的忧郁和伤感在精雕细琢的形式中发散出迷

人的芳香。他的天才甚至将钢琴的局限性也变成美的源泉。对祖国

的眷恋和思念,对他自己前途的担忧,使他在音乐中强烈突出了斯

拉夫民族因素。并把这一切归入欧洲音乐的主流。肖邦为随之而来

的民族乐派开拓了道路。在第一流的音乐家中,肖邦是唯一把创作

集中在钢琴上的大师。从一开始他就把想象力献给了键盘,他在这

狭窄的范围内创造出了一个属于他自己的天地。肖邦练习曲是钢琴

音乐史的里程碑。他成功的将练习曲的实用性与艺术性完美结合。

使得钢琴技术也变得富有诗意,它们将永远在钢琴艺术宝库中散发

出耀眼的光芒!我们将通过对肖邦作品的学习,从中吸取好的艺术

养份,来充实提高我们对音乐作品的演奏,传播钢琴音乐的美。将

钢琴作品的内涵、感人之处,传播给所有热爱生活热爱音乐的人们。

【参考文献】

[1]周薇.西方钢琴艺术史(音乐卷)[m].上海音乐出版社,2003.

[2]沈旋,谷文娴,陶辛.西方音乐史简编[m].上海音乐出版社,

2006.

[3]于润洋.西方音乐通史[m].上海音乐出版社,2009.

[4]蔡良玉.西方音乐文化[m].人民音乐出版社,1999.