森林可燃物是林火发生 影响火烧强度的重要因素

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

一、名词解释。

1、森林火灾:是指失去人为控制,在森林中自由蔓延和扩展,达到一定的面积,对森林生态系统和人类造成一定危害和损失的林地起火。

2、计划烧除(营林用火):是指按照预定方案有计划地在指定地点或地段上,在人为控制下,为达到某种经营目的而对森林可燃物进行的火烧。

因多用于营林的目的,所以又称营林用火。

营林用火是在人为控制下,在指定的地点进行安全用火并达到预期目的和效果的一种森林经营的措施和手段。

3、森林防火(forest fire prevention):森林防火是指防止森林火灾发生和阻止森林火灾蔓延的一系列的行政和群众性的工作和措施。

这个工作包括两大方面:一是森林火灾的预防,二是森林火灾的扑救。

4、森林防火学(The science of forest fire prevention):研究森林火灾发生、发展基本规律(原理),系统阐述森林防火、灭火、用火的理论和技术的科学。

是进行森林防火工作的依据和专业基础。

5、绿色防火:指利用绿色植物(主要包括乔木、灌木及草本植物),通过营林、造林、补植、引进等措施来减少林内可燃物的积累,改变火环境,增强林分自身的难燃性和抗火性,同时能阻隔或抑制林火蔓延。

这种利用绿色植物通过各种经营措施,使其能够减少林火发生,阻隔或抑制林火蔓延的防火途径即谓“绿色防火”。

6、“绿色防火工程”(Biological Fire-prevention):又叫“生物防火工程”、“营林防火工程”。

是运用生态学原理,利用植物、动物、微生物的理化性质及生物学和生态学特性上的差异,结合林业生产措施;通过营林、造林、补植、引种,营造防火林带等措施,减少林内易燃可燃物的积累,调节林分组成和结构,改变火环境,降低森林的燃烧性,增强林分的抗火性和阻火能力,减少林火的发生和阻隔或抑制林火的蔓延。

7、防火树种:是高含水率、低燃烧性、较强抗火性的树种,如北方的水曲柳、落叶松;南方的木荷、火力楠等。

8、黑色防火工程:黑色防火又叫以火防火,是指人们为了减少可燃物的积累、降低森林燃烧性等,而进行的计划烧除。

有关森林火灾的一般知识新华网北京4月6日电(记者董峻)森林火灾,是指失去人为控制,在林地内自由蔓延和扩展,对森林、森林生态系统和人类带来一定危害和损失的林火行为。

森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。

林火发生后,按照对林木是否造成损失及过火面积的大小,可把森林火灾分为森林火警(受害森林面积不足1公顷或其他林地起火)、一般森林火灾(受害森林面积在1公顷以上100公顷以下)、重大森林火灾(受害森林面积在100公顷以上1000公顷以下)、特大森林火灾(受害森林面积1000公顷以上)。

森林防火,是指森林、林木和林地火灾的预防和扑救。

森林扑火要坚持“打早、打小、打了”的基本原则。

1988年1月16日国务院发布的《森林防火条例》规定:森林防火工作实行“预防为主,积极消灭”的方针。

森林防火工作实行各级人民政府行政领导负责制。

林区各单位都要在当地人民政府领导下,实行部门和单位领导负责制。

预防和扑救森林火灾,保护森林资源,是每个公民应尽的义务。

(完)森林火灾的预防新华网北京4月6日电据国家林业局有关负责人介绍,在日常森林防火工作中,地方人民政府应当组织划定森林防火责任区。

确定森林防火责任单位,建立森林防火责任制度,定期进行检查。

各级人民政府应当组织经常性的森林防火宣传教育,做好森林火灾预防工作。

县级以上地方人民政府,应当根据本地区的自然条件和火灾发生规律,规定森林防火期。

在森林防火期内出现高温、干旱、大风等高火险天气时,可以划定森林防火戒严区,规定森林防火戒严期。

森林防火期内,在林区禁止野外用火;因特殊情况需要用火的,必须严格遵守有关规定。

在林区作业和通过林区的各种机动车辆,必须安设防火装置,并采取其他有效措施,严防漏火、喷火引起火灾。

行驶在林区的旅客列车和公共汽车,司乘人员要对旅客进行防火安全教育,严防旅客丢弃火种。

禁止在林区使用枪械狩猎。

进行实弹演习、爆破、勘察和施工等活动,必须由省级林业主管部门授权的森林经营单位批准,并采取防火措施,做好灭火准备工作。

林火复习题整理林火生态与管理第一章绪论1. 森林火灾(Forest Fire)的概念及属性?与计划火烧有何异同?森林火灾(1)概念:是指失去人为控制,在林区的森林中和草地上自由蔓延和扩展,达到一定的面积,对森林生态系统及人类造成一定危害和损失的林地和草地起火。

(2)属性:森林火灾的发生和发展的的条件主要是森林可燃物、森林火源、火环境等,其影响因素有自然原因(如可燃物的数量、状态、干湿程度、火险天气、雷击树木等),也有人为因素(如人类的生产性用火、生活用火、纵火、森林火灾的扑救能力等)。

所以,森林火灾即属于自然灾害又属于人为灾害。

作为自然灾害,森林火灾发生和发展有不以人的意志为转移的客观规律,人们只有掌握其规律性,可进行一定程度的控制;作为人为灾害,我们可以通过行政、法律、教育等手段进行火源管理,有效控制森林火灾的发生。

森林火灾扑救能力的提高可有效降低森林火灾的损失。

(3)与计划火烧的异同:计划火烧,又称计划烧除、规定火烧和控制火烧:是指按照预定方案有计划地在指定地点或地段上,在人为控制下,为达到某种经营目的而对森林可燃物进行的火烧。

如果计划火烧经营森林为目的,则可称营林用火。

2. 什么是森林受害面积?什么是森林过火面积?2021年我国制定的森林火灾等级标准?(一)受害森林面积(hm2)一般是指树木的30%以上被烧伤或烧死的林地面积。

但在实际应用中缺乏可操作性。

所以,在实际应用中常以过火面积代替受害面积。

但是,过火面积代替受害面积是不科学的(二)森林过火面积(hm2)火场面积 = 火灾总过火面积 = 森林过火面积 + 其它林地和草地的过火面积。

(三)2021年修订的森林火灾等级的划分标准2021年11月19日,国务院第36次常务会议重新修订通过《森林防火条例》,第四十条规定:按照受害森林面积和伤亡人数,森林火灾分为一般森林火灾、较大森林火灾、重大森林火灾和特别重大森林火灾:(1)一般森林火灾:受害森林面积在1公顷以下或者其他林地起火的,或者死亡1人以上3人以下的,或者重伤1人以上10人以下的;(2)较大森林火灾:受害森林面积在1公顷以上100公顷以下的,或者死亡3人以上10人以下的,或者重伤10人以上50人以下的;(3)重大森林火灾:受害森林面积在100公顷以上1000公顷以下的,或者死亡10人以上30人以下的,或者重伤50人以上100人以下的;(4)特别重大森林火灾:受害森林面积在1000公顷以上的,或者死亡30人以上的,或者重伤100人以上的。

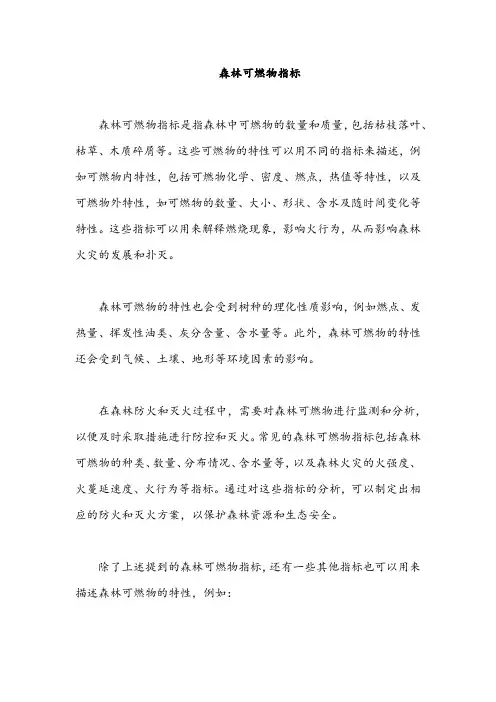

森林可燃物指标森林可燃物指标是指森林中可燃物的数量和质量,包括枯枝落叶、枯草、木质碎屑等。

这些可燃物的特性可以用不同的指标来描述,例如可燃物内特性,包括可燃物化学、密度、燃点,热值等特性,以及可燃物外特性,如可燃物的数量、大小、形状、含水及随时间变化等特性。

这些指标可以用来解释燃烧现象,影响火行为,从而影响森林火灾的发展和扑灭。

森林可燃物的特性也会受到树种的理化性质影响,例如燃点、发热量、挥发性油类、灰分含量、含水量等。

此外,森林可燃物的特性还会受到气候、土壤、地形等环境因素的影响。

在森林防火和灭火过程中,需要对森林可燃物进行监测和分析,以便及时采取措施进行防控和灭火。

常见的森林可燃物指标包括森林可燃物的种类、数量、分布情况、含水量等,以及森林火灾的火强度、火蔓延速度、火行为等指标。

通过对这些指标的分析,可以制定出相应的防火和灭火方案,以保护森林资源和生态安全。

除了上述提到的森林可燃物指标,还有一些其他指标也可以用来描述森林可燃物的特性,例如:热值:森林可燃物的热值是单位质量可燃物完全燃烧时释放的热量,可以用来衡量可燃物的燃烧能力。

热值越高,可燃物燃烧时释放的热量就越多,对森林火灾的影响也就越大。

含水率:森林可燃物的含水率是指可燃物中水分的质量与总质量之比,可以用来衡量可燃物的干燥程度和易燃程度。

含水率越低,可燃物越容易燃烧。

挥发性:森林可燃物的挥发性是指可燃物在受热或受压时容易变成气体或蒸气的性质,挥发性越强,可燃物越容易变成气体或蒸气,也就越容易燃烧。

灰分:森林可燃物的灰分是指可燃物燃烧后剩余的不可燃物质,灰分越高,说明可燃物中能够燃烧的物质越少,也就越不容易燃烧。

纤维素含量:森林可燃物中的纤维素含量可以影响可燃物的燃烧速度和燃烧能力。

纤维素含量越高,可燃物的燃烧速度就越快,释放的热量也就越多。

通过对这些指标的监测和分析,可以更好地了解森林可燃物的特性和燃烧特性,从而制定更加科学合理的森林防火和灭火方案。

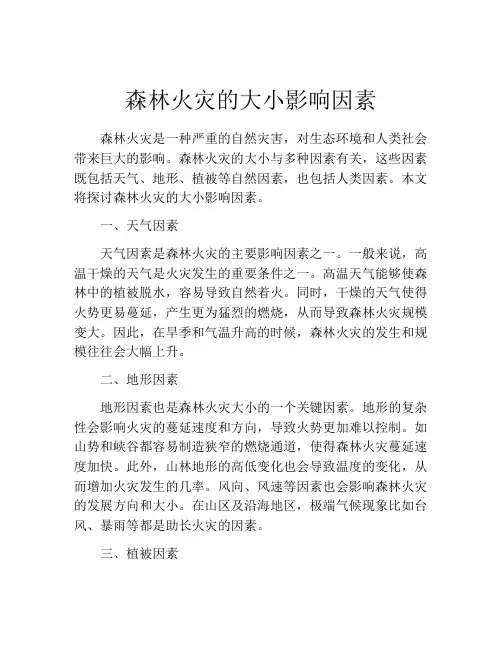

森林火灾的大小影响因素森林火灾是一种严重的自然灾害,对生态环境和人类社会带来巨大的影响。

森林火灾的大小与多种因素有关,这些因素既包括天气、地形、植被等自然因素,也包括人类因素。

本文将探讨森林火灾的大小影响因素。

一、天气因素天气因素是森林火灾的主要影响因素之一。

一般来说,高温干燥的天气是火灾发生的重要条件之一。

高温天气能够使森林中的植被脱水,容易导致自然着火。

同时,干燥的天气使得火势更易蔓延,产生更为猛烈的燃烧,从而导致森林火灾规模变大。

因此,在旱季和气温升高的时候,森林火灾的发生和规模往往会大幅上升。

二、地形因素地形因素也是森林火灾大小的一个关键因素。

地形的复杂性会影响火灾的蔓延速度和方向,导致火势更加难以控制。

如山势和峡谷都容易制造狭窄的燃烧通道,使得森林火灾蔓延速度加快。

此外,山林地形的高低变化也会导致温度的变化,从而增加火灾发生的几率。

风向、风速等因素也会影响森林火灾的发展方向和大小。

在山区及沿海地区,极端气候现象比如台风、暴雨等都是助长火灾的因素。

三、植被因素植被也是影响森林火灾大小的重要因素之一。

不同的植被类型对于火灾的传播和消防都有不同的影响。

油松和松树等常见的针叶树木,由于其树皮富含树脂和木质素,一旦燃烧起来,火势迅速猛烈,使得森林火灾的危害变得更大。

而橡树、枫树等阔叶树种则较难燃烧,火势相对较小。

此外,植被的密度和茂密度也与森林火灾的大小有关。

密度较高的森林,火灾规模往往较大,烈度也相对较高。

四、人类因素人类活动是造成森林火灾的另一个重要因素。

人类可能会随意扔弃烟蒂、炭渣、火柴等物品,加上一些不当行为,如野火燃烧、现场烧烤、烧枯草等,都会加剧森林火灾的发生,使得其规模和范围更大。

此外,人类建设的道路、电线杆和房屋等结构也可能造成南水北调之类的问题。

这种情况相对比较多见,年年都有一些因烟火、烧饭等因素而引起的火灾。

总的来说,天气、地形、植被和人类因素都是影响森林火灾大小的重要因素。

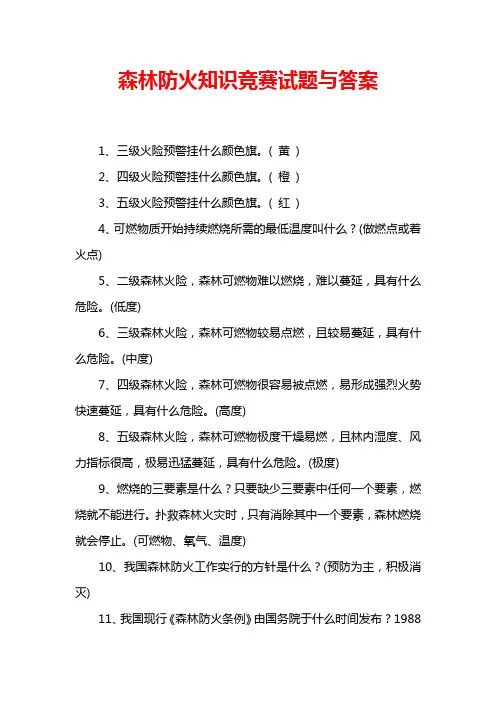

森林防火知识竞赛试题与答案1、三级火险预警挂什么颜色旗。

( 黄)2、四级火险预警挂什么颜色旗。

( 橙)3、五级火险预警挂什么颜色旗。

( 红)4、可燃物质开始持续燃烧所需的最低温度叫什么?(做燃点或着火点)5、二级森林火险,森林可燃物难以燃烧,难以蔓延,具有什么危险。

(低度)6、三级森林火险,森林可燃物较易点燃,且较易蔓延,具有什么危险。

(中度)7、四级森林火险,森林可燃物很容易被点燃,易形成强烈火势快速蔓延,具有什么危险。

(高度)8、五级森林火险,森林可燃物极度干燥易燃,且林内湿度、风力指标很高,极易迅猛蔓延,具有什么危险。

(极度)9、燃烧的三要素是什么?只要缺少三要素中任何一个要素,燃烧就不能进行。

扑救森林火灾时,只有消除其中一个要素,森林燃烧就会停止。

(可燃物、氧气、温度)10、我国森林防火工作实行的方针是什么?(预防为主,积极消灭)11、我国现行《森林防火条例》由国务院于什么时间发布?1988年1月16日12、国务院办公厅《关于进一步加强森林防火工作的通知》要求,严格执行野外火源管理规定,地方政府要适时发布禁火令,重点林区遇几级风以上高火险天气,一律停止野外生产、生活用火。

五级风以上13、2005年9月6日召开的全国森林防火工作座谈会确定了今后一个时期森林防火工作的总体目标是:提升能力,实现火灾防控现代化;健全机构,实现管理工作规范化;强化素质,实现队伍建设专业化;减少损失,实现扑救指挥科学化,严防特大火灾、重大伤亡和火烧连营,确保森林火灾受害率低于多少?五级风以上14、因扑救森林火灾负伤、致残、牺牲的,国家职工由所在单位给予医疗、抚恤;非国家职工由起火单位按照国务院有关主管部门的规定给予医疗、抚恤,起火单位对起火没有责任或者确实无力负担的,其医疗、抚恤由什么部门解决?当地人x政府15、森林火灾扑救的基本原则是什么?打早、打小、打了16、我国《森林防火条例》是由那位国家领导签发的?温xx 17重大、特大森林火灾信息由什么部门发布?国务院林业主管部门18、中华人民共和国森林法规定,地方各级人x政府应当切实做好森林火灾的预防和扑救哪几项工作?A 规定森林防火期,在森林防火期内,禁止在林区野外用火。

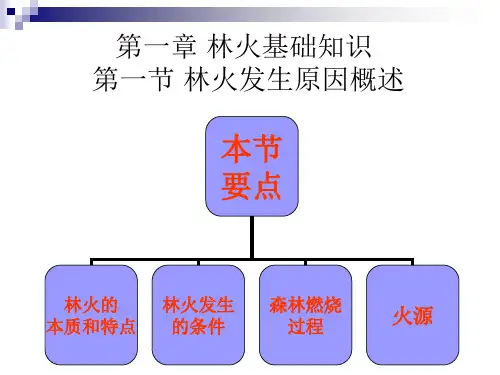

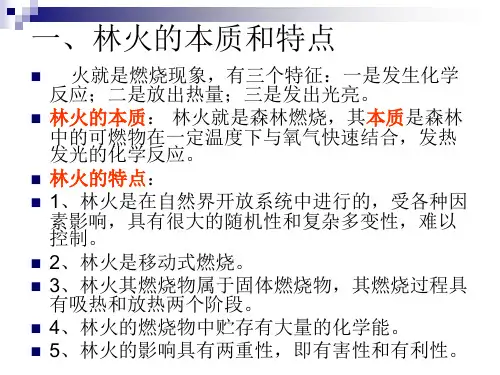

林火生态与管理 1 第一章 绪论 1. 森林火灾(Forest Fire)的概念及属性?与计划火烧有何异同? 森林火灾 (1)概念:是指失去人为控制,在林区的森林中和草地上自由蔓延和扩展,达到一定的面积,对森林生态系统及人类造成一定危害和损失的林地和草地起火。 (2)属性:森林火灾的发生和发展的的条件主要是森林可燃物、森林火源、火环境等,其影响因素 有自然原因(如可燃物的数量、状态、干湿程度、火险天气、雷击树木等), 也有人为因素(如人类的生产性用火、生活用火、纵火、森林火灾的扑救能力等)。 所以,森林火灾即属于自然灾害又属于人为灾害。 作为自然灾害,森林火灾发生和发展有不以人的意志为转移的客观规律,人们只有掌握其规律性,可进行一定程度的控制; 作为人为灾害,我们可以通过行政、法律、教育等手段进行火源管理,有效控制森林火灾的发生。森林火灾扑救能力的提高可有效降低森林火灾的损失。 (3)与计划火烧的异同: 计划火烧,又称计划烧除、规定火烧和控制火烧:是指按照预定方案有计划地在指定地点或地段上,在人为控制下,为达到某种经营目的而对森林可燃物进行的火烧。 如果计划火烧经营森林为目的,则可称营林用火。

2. 什么是森林受害面积?什么是森林过火面积?2008年我国制定的森林火灾等级标准? (一)受害森林面积(hm2) 一般是指树木的30%以上被烧伤或烧死的林地面积。 但在实际应用中缺乏可操作性。所以,在实际应用中常以过火面积代替受害面积。 但是,过火面积代替受害面积是不科学的 (二)森林过火面积(hm2) 火场面积 = 火灾总过火面积 = 森林过火面积 + 其它林地和草地的过火面积。 (三)2008年修订的森林火灾等级的划分标准 2008年11月19日,国务院第36次常务会议重新修订通过《森林防火条例》,第四十条规定:按照受害森林面积和伤亡人数,森林火灾分为一般森林火灾、较大森林火灾、重大森林火灾和特别重大森林火灾: (1)一般森林火灾:受害森林面积在1公顷以下或者其他林地起火的,或者死亡1人以上3人以下的,或者重伤1人以上10人以下的; (2)较大森林火灾:受害森林面积在1公顷以上100公顷以下的,或者死亡3人以上10人以下的,或者重伤10人以上50人以下的; (3)重大森林火灾:受害森林面积在100公顷以上1000公顷以下的,或者死亡10人以上30人以下的,或者重伤50人以上100人以下的; (4)特别重大森林火灾:受害森林面积在1000公顷以上的,或者死亡30人以上的,或者重伤100人以上的。 条款所称“以上的包括本数,“以下”不包括本数。 林火生态与管理 2 3. 森林防火(forest fire prevention)和林火管理(forest fire management)? (一)森林防火 是指防止森林火灾发生和阻止森林火灾蔓延的一系列的行政工作和专业技术措施。这个工作包括森林火灾的预防和森林火灾的控制两大方面。 ①森林火灾的预防:森林防火灾的发生规律;火源管理;群众工作;森林防火的基础设施;森林火灾预报等。 ②森林火灾的控制:林火探测;森林防火通讯;航空灭火;地面灭火等各种扑救措施。 (二)林火管理 运用林火原理和火生态学的理论,着眼于火的两重性,为控制森林火灾,同时发挥火的效益而采取的一系列防火、灭火、用火措施。

3森林可燃物与可燃物类型森林可燃物是森林中一切可以燃烧的植物体,包括乔木、灌木、草本、地衣、苔藓、枯枝落叶以及地表以下的腐殖质和泥炭等,是森林燃烧的物质基础。

早期关于森林可燃物的研究主要是研究可燃物种类的问题,目的是为了便于认识森林中各种可燃物的火险性,以便在预防和扑救森林火灾中,对不同种类的可燃物采取相应的措施,后期森林可燃物的分类主要是从火行为的角度出发研究可燃物。

从燃烧学角度来讲,燃料按形态可分为固体、液体和气体;按取得的方法可分为天然和人造。

天然固体燃料又可分为两大类:即木质和矿物质可燃物(煤);液体燃料可分为天然燃料(指石油及其加工产品)和人造燃料(主要是指从煤中提炼出的各种燃料油);气体燃料主要是指煤气和天然气等。

由此,森林可燃物属天然固体燃料。

森林可燃物是森林燃烧三要素之一,可燃物燃烧除取决于火源和氧气必要条件外,还取决于可燃物本身的结构状态、理化性质和数量分布。

因而,森林可燃物是森林燃烧的物质基础,是林火行为的主体,是林火研究的基础。

因此,对森林可燃物及其燃烧性进行定量研究,是林火原理中最重要、最基础的工作,它在林火发生预报、林火行为预报、灭火指挥、营林用火、生物防火等方面都具有重大的现实意义。

由于森林可燃物与森林防火的密切相关性决定了对森林可燃物研究的历史悠久,内容丰富。

从国内外研究资料分析,可分为如下几个方面:可燃物理化性质,可燃物分布与配置,可燃物类型的划分和可燃物模型的研制等。

3.1森林可燃物理化特性森林可燃物理化特性包括内特性和外特性两部分。

可燃物内特性指描述可燃物植物部分的特性,包括可燃物化学、密度、燃点、热值等特性。

可燃物外特性指描述可燃物组合的各种特性,包括可燃物的数量、大小、形状、含水率、密实度及连续性等特性。

可燃物内特性主要用来解释燃烧现象,而可燃物外特性主要影响火行为。

由于森林群落的复杂性,可燃物存在着地域性、区域性的差异,为了描述和比较不同层次、不同种类和不同类型的可燃物,常用可燃物负荷量、可燃物大小和形状、可燃物分布(水平分布和垂直分布)、可燃物密实度、可燃物含水率、可燃物化学性质来反映可燃物的自身特征。

森林可燃物指标摘要:一、森林可燃物的定义与重要性二、森林可燃物指标的划分与计算方法三、森林可燃物指标在防火工作中的应用四、森林可燃物计划烧除的实践与效果评估五、森林防火的科普知识与应对措施正文:一、森林可燃物的定义与重要性森林可燃物是指森林中可燃的植物、动物和土壤等物质,是森林火灾的主要燃料。

森林可燃物的数量和分布对森林火灾的发生、发展和扑救具有重要影响,是评估森林火灾风险和制定防火措施的重要依据。

二、森林可燃物指标的划分与计算方法森林可燃物指标主要包括森林可燃物密度、森林可燃物载量、森林可燃物燃烧性等。

这些指标的划分和计算方法有多种,其中常见的方法包括样地调查法、遥感影像解译法、数字地图方法等。

通过这些方法,可以对森林可燃物进行科学评估,为防火工作提供数据支持。

三、森林可燃物指标在防火工作中的应用森林可燃物指标在防火工作中具有重要作用。

首先,可以通过森林可燃物指标评估森林火灾风险,确定防火重点区域。

其次,可以根据森林可燃物指标制定防火措施,如规划森林防火隔离带、控制林下可燃物等。

最后,森林可燃物指标还可以用于评估防火措施的效果,为进一步完善防火工作提供依据。

四、森林可燃物计划烧除的实践与效果评估森林可燃物计划烧除是指有计划、可控制地使用低强度地表火烧除林下、林缘、草地的可燃物,以达到提前消除或减少森林草原火灾隐患,提高森林草原防火能力的科学用火。

近期,在我国部分地区,如四川、云南等地,已经开展了森林可燃物计划烧除的实践,并取得了一定的效果。

通过对计划烧除效果的评估,可以进一步完善计划烧除技术,提高森林防火能力。

五、森林防火的科普知识与应对措施随着春季气温回升,野外风干物燥,火险等级持续攀高,森林防火形势日渐严峻。

为提高公众的森林防火意识,普及森林防火知识,需要进行森林防火科普宣传。

思茅松林的可燃物与火行为研究 通过野外调查,基于森林亚类型,以主要伴生树种或下层植被为基础,对思茅松林内可燃物进行划分,并在林内进行试验火烧,得到相应的火行为参数.结果表明,思茅松林的火行为强度比较弱,主要为中低强度的火,这与林内的可燃物有关,也和所处的生境和立地条件有关;火烧后的树木死亡率比较低,表明思茅松在长期的演替中已经适应了火烧.

Key words: fire behavior combustible material forest fire intensity fire intensity burning capacity Pinus kesiya

通信作者:王秋华(1978-),男,福建长汀人,博士,讲师.从事森林防火的教学与科研工作.

森林可燃物是森林中一切可以燃烧的植物体,是森林燃烧的物质基础,对林火的发生、发展、控制均有明显的影响.林火行为的强度取决于可燃物层的物理、化学特性和生物因素 [1].森林可燃物的配置结构对林火行为有着重要的影响,是林火管理的关键[2].可燃物类型表示不同可燃物的分布位置,即在一个区域内不同可燃物的所在位置,也是一个区域火险大小的标志[3].由于森林的复杂性,可燃物存在地域性与区域性的差异,需要将可燃物进行分类和划分.相关的研究,如陕西针叶林下可燃物类型[4]北京市八达岭林场4种针叶林型易燃可燃物负荷量及空间分布对林火种类、火行为 [5]而云南针叶林可燃物的调查仅见于云南松,对思茅松林的则很少[6,7].思茅松面积59.02万hm2,占全省针叶林面积的10.09%,蓄积量6 100.22万m3,占全省针叶林蓄积的10.68%[8],其火灾状况影响到云南火灾的严重程度.研究思茅松林可燃物与火行为有利于更好地进行火管理,安全扑救森林火灾. 1研究地区概况

普洱市位于云南省西南部,北纬22°02′~24°50′,东经99°09′~102°19′,总面积45 3385 km2,是云南省土地面积最大的市.普洱市地处低纬带,北回归线从本区中部通过,常年受印度洋季风影响,热量高,降雨量大.年均温15.3~20.2℃,绝对高温35℃,绝对低温0℃,年日照数1 900~2 200 h,大于10℃的年活动积温为6 000~7 000℃;夏热酷暑,冬凉无严寒.区内年均降雨量1 200~1 500 mm,但分配不均.冬春季干凉少雨,蒸发旺盛;夏秋季湿热多雨,相对湿度大,干湿季明显,呈典型的南亚热带气候特征.海拔由景东无量猫头山的最高点3 037 m,降至江城土卡河口的最低点317 m,相对高差达到2 900 m.由于海拔高差变化大,气候在垂直方向上的表现有明显差异,有北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、温带、南温带等各种类型.土壤以红壤为主,占土地面积的77.2%,一般土层厚度在1 m以上,有机质含量高.

森林防火知识(一):一、什么叫森林火灾:凡是失去人为控制,在林地内自由蔓延和扩展,对森林、森林生态系统和人类带来必须危害和损失的森林气候都称为森林火灾。

二、森林火灾的种类:根据森林火灾燃烧部位、性质和危害程度,可将森林火灾分为地表火、树冠火和地下火三大类。

1、地表火:最常见的一种林火,指火从地表面地被物以及近地面根系、幼树、树干下皮层开始燃烧,并沿地表面蔓延的火灾。

2、树冠火:是指地表火遇到强风或遇到针叶幼树群、枯立木或低垂树枝,烧至树冠,并沿树冠顺风扩展。

3、地下火:地下火一般容易发生在干旱季节的针叶林内,火在林内根系、土壤表层有机质及泥炭层燃烧,蔓延速度慢,温度高,持续时间长,破坏力极强,经过地下火的乔木、灌木的根部烧坏,超多树木枯倒。

三、森林防火期野外火源管理“十不准”规定:一、不准在山上烧黄蜂、烧山赶野兽。

二、不准在林区内丢烟头、火尾。

三、不准在山上烧灰积肥。

四、不准在山上烧木炭。

五、不准在山上烧香烛纸钱、放炮竹、放孔明灯。

六、不准在山边林内烧田坎、烧稻草、秸杆。

七、不准在山上玩火或烤火取暖。

八、不准使用火铳枪械狩猎。

九、不准在林区烧烤食物。

十、不准在四级以上高火险天气进入林区内炼山。

四、扑救森林火灾的基本原则:扑救森林火灾的基本原则是“打早、打小、打了”。

打早是指及时扑火;打小是指扑打刚刚发生的为;打了是指扑火的彻底性。

既要扑打明火,又要清理暗火,消灭一切余火。

五、扑火安全十二要素:1、扑救森林火灾不得动员残疾人员、孕妇和儿童直接参与扑火。

2、扑火队员务必理解扑火安全培训。

3、遵守火场纪律,服从统一指挥和高调度,严禁单独行动。

4、时刻持续畅通的通讯联系。

5、扑火人员需配备必要的装备,如头盔、防火服、防火手套、防火靴和扑火工具。

6、密切注意观察火场天气变化,尤其要注意午后扑救森林火灾伤亡事故高发生时段的天气状况。

7、密切注意观察火场可燃物种类及易燃程度,避免进入易燃区。

8、注意火场地形条件,扑火队员不可进入三面环山、鞍状山谷、狭窄草塘沟、窄谷、向阳山坡等到地段直接扑打火头。

什么叫森林可燃物

预防森林火灾,首要工作是森林可燃物的管理,因为森林可燃物是影响林火发生的自然因素中人类能控制的林火因子。

那么,什么叫森林可燃物呢?

森林可燃物是森林燃烧的物质基础,森林中所有有机物质均属于可燃物:如树叶、树枝、树干、树根、枯枝落叶、林地草类、苔藓、地衣和腐殖质、泥炭等均可以燃烧。

森林可燃物、气象条件和火源被称作森林火灾“三大要素”。

要发生火灾必须三大要素齐备,缺一不可。

另外,森林可燃物中有焰燃烧可燃物又称明火,能挥发可燃性气体产生火焰,占森林可燃物总量85~90%。

其特点是蔓延速度快,燃烧面积大,消耗自身的热量仅占全部热量的2~8%。

无焰燃烧可燃物又称暗火,不能分解足够可燃性气体,没有火焰,如泥炭、朽木等,占森林可燃物总量的6~10%。

其特点是蔓延速度慢,持续时间长,消耗自身的热量多,如泥炭可消耗其全部热量的50%,在较湿的情况下仍可继续燃烧。

火源:同森林可燃物的燃点温度各异。

干枯杂草燃点为150~200℃,木材为250~300℃,要达到此温度需有外来火源。

火源按性质可分为:①自然火源。

有雷击火、火山爆发和陨石降落起火等,其中最多的是雷击火,中国黑龙江大兴安岭、内蒙古呼盟和新疆阿尔泰等地区最常见。

②人为火源。

绝大多数森林火灾都是人为用火不慎而引起,约占总火源的95%通常情况下空气中的氧气约占21%。

当氧气在空气中的含量减少到14~18%时,燃烧就会停止。

4森林燃烧的火源条件和火环境火源是引起林火的主导因素。

林火火场的分布与火源的分布密切相关,火源随时间地点不同而有所变化。

在防火季节,当森林生态系统存在一定数量的可燃物,并且具备引起森林燃烧的火险天气条件时,是否会发生森林燃烧,关键取决于有没有火源、有什么类型的火源。

火灾发生次数与人口分布密切相关,在距离居民地较近的林区,多易发生林火,又由于较易扑救,相应面积较小。

大面积的林火多发生在可燃物连续分布、人烟稀少,交通不便的边远原始林区,因此很少及早发现和及时扑救,容易形成大面积的林火。

火源的分布具有极大的随机性。

在森林燃烧中,火环境是森林燃烧的重要条件。

森林中积累有大量的可燃物,有时虽有火源存在,却不能发生火灾,其原因就是没有适宜燃烧的火环境。

因此,研究火源的种类及其出现的规律性、火环境条件,对控制森林火灾的发生有着重要意义。

4.1火源的概念与种类森林是生态系统的主体,保护好森林资源是构建社会主义和谐社会,实现人与自然和谐相处的重要举措之一。

森林火灾是森林资源的大敌,近几年来,全球森林火灾时有发生,威胁着现有林业资源,使现在非常脆弱的环境受到威胁,影响了我国全面建成小康社会的进程。

因此,研究好森林火灾的发生特点和综合预防,对有效的控制火灾的发生,减少损失,保护森林资源有着重要意义。

4.1.1森林火源的概念火源是森林燃烧的三个必要条件之一,是引起森林火灾的主导因素。

一般情况下,森林火源是指凡来自森林外界,能够为林火发生提供最低能源的现象和行为的热源的统称。

森林火灾有很强的周期性、突发性和破坏性,具有自然灾害和人为灾害的双重性,只要有火源,无论雷电或疏忽还是人为纵火,林火很容易发生。

因此对火源因素影响及火灾发生规律的认识就成为确定火源管理方式的重要依据,其研究受到了广泛的关注。

研究表明引起森林火灾的火源主要是人为火源。

王荷秀等通过对各类火源的林火比率计算分析出农业用火和林区吸烟是陕西省森林火灾的主要火源;杨长职统计分析了福建省的火源特点,指出生产性火源与季节性的农事活动密切相关,提出了相应的防火对策;李小川等对广东森林火灾发生的火源种类及分布、火源的时间分布、生产性火源与非生产性火源的时间变化及火源的地区分布进行统计分析,指出广东省森林火灾的火源具有明显的地区性特点,生产性火源具有明显的规律性,非生产性火源的时间跨度大,规律性不很明显,总体呈上升趋势。

森林可燃物是林火发生影响火烧强度的重要因素

【摘要】森林可燃物是林火发生、影响火烧强度的重要因素之一,综述了森林可燃物研究的最新进展,提出了我国森林可燃物的研究方向。

【关键词】林火;森林可燃物;可燃物管理

自然火是森林生态系统的重要组成部分,它以从地表火到树冠火的多种形态调整森林生态系统的树种组成、年龄结构和空间(景观)格局。

地表火清除林下堆积物,调整林分结构,为存活树木创造成材的环境。

树冠火烧掉整片林木,为早期演替树种创造生长条件,使空间存在着不同年龄镶嵌的异质森林景观结构。

林火作用下产生的林分与景观结构既能有效地抵抗森林病虫害的传播,又为野生动物提供宝贵的生境。

1.森林可燃物的特性

森林可燃物是林火发生和燃烧的物质基础。

森林可燃物的特性包括森林可燃物的理化性质和空间组合特征。

可燃物的理化性质描述可燃物植物部分的特性,包括可燃物的化学性质以及密度、燃点、热值、含水率等物理性质,主要用来解释燃烧现象(能量释放大小、火线强度和火焰长度等);可燃物空间组合特征描述可燃物组合的各种特性,包括可燃物的数量、大小、形状、密实度及连续性等,主要影响火行为(扩散速率与强度)。

国外主要进行森林可燃物热值测定、林木抽提物和灰分含量随林木年龄和季节变化规律的探讨、可燃物的水分含量和载量估算等;森林可燃物类型划分研究的目的之一是预测火行为,进而推测火效果、确定防火措施。

划分森林火险等级指数,进行森林火险等级预报;准确估算不同森林可燃物类型的载量和空间分布,还可为可燃物管理提供指导,保证林火安全。

然而森林可燃物不是单一的燃料,而是一个复杂的多层体系,由地表到林冠包括半腐殖质层、细可燃物层、粗可燃物层、草本层、灌木层和乔木层,每一层都有其独特的结构特征。

由于可燃物在层次、形态、数量及理化特征上的巨大变异性,难以对其进行全面的描述。

每一种可燃物都与一套描述可燃物的标准参数或属性相对应,通常将这些具有标准参数或属性的可燃物类型称为可燃物模型,应用气象和地形等来预测林火类型、扩散速率与强度,管理部门据此信息来确定反应时间和扑救措施。

2.森林可燃物类型、载量的调查与制图

森林可燃物类型、载量的调查与制图是在深入理解可燃物与生物和环境因子关系基础上进行的。

森林可燃物载量的研究一般采用机械布点法,设置样地,实测不同级别可燃物的重量,实测结果与林分因子(林龄、郁闭度、平均树高和胸径等)及环境因子(海拔、坡度和坡向等)建立回归方程来推测不同时滞级别(1h、10h、100h、1000h)可燃物载量。

随着森林可燃物类型与火行为研究的不断深入,可燃物制图方法也从野外调查法和遥感调查法,发展到环境梯度—生物物理模拟法。

野外调查法是最准确的方法,但是耗费高,覆盖面积小,适合于区域(如保护区)、高精度森林可燃物管理工作。

遥感调查法能在大面积上获取林型信息,但不能直接探测到森林结构和林冠下的可燃物层,从而需要通过相关信息推测下层可燃物。

该方法的推测精度有限,适合区域性森林可燃物调查制图。

最近建立环境梯度—生物物理模拟综合了3S技术和计算机模型,能有效地用于多尺度(从细到粗)可燃物制图。

3.森林可燃物管理研究

20世纪的森林管理理念将林火视为森林生态系统的外来干扰,森林管理中普遍采用灭火措施。

灭火的直接效益是保护了现有林木、人类和基础设施的安全。

但大量的研究表明,长期灭火,改变林火频率、大小及强度,会导致一系列生态后果:在以树冠火为主的寒温带针叶林区,长期灭火使可燃物过理堆积、过火面积增大、林火强度增大,导致灾害性森林大火,如1987年的大兴安岭火灾。

在以地表火为主的暖温带落叶阔叶林区,灭火虽不会导致灾难性大火,但会造成可燃物过量堆积,新种子不能萌发,林分更新困难,森林质量下降(林木生长过密、材质低、优质林被劣质林取代)。

扭转灭火负效应的首要工作是森林可燃物的管理,因为森林可燃物是影响林火发生的自然因素中(气象、地形)人类能控制的林火因子,森林可燃物管理是解决林火安全问题和恢复森林健康的根本途径。

森林可燃物管理的研究工作主要包括试验研究和模型研究两个方面。

4.森林可燃物试验研究

林火管理思想出现于20世纪60年代,而直到过去的二三十年,才真正将可燃物管理纳入到林火管理实践中。

发达国家的林火管理已从单一的灭火发展到森林可燃物管理,包括计划火烧、机械清除、林疏透和自然火利用、增加防火林带、城市—野外交界处可燃物的处理。

计划火烧是指在人为控制下,烧除森林地表细可燃物;机械清除是指用机械方法将粗可燃物粉碎分解,或移出森林生态系统;林分疏透是指用采伐的方法清除一部分林木(活可燃物),保持林冠间的距离,防止冠火蔓延;自然火利用是指在不危害人类和基础设施安全的前提下,让林火自然蔓延和熄灭,发挥自然火的生态功能;防火林带主要地指人为清除一定宽度内的可燃物以阻止林火蔓延;城市—野外交界处可燃物的处理主要是通过公众教育和交接处可燃物去除来降低林火发生频率。

5.研究展望

森林可燃物管理涉及不同时空尺度的基础科学问题。

在空间上,不同森林类型、环境条件、采伐、造林和干扰会导致不同的可燃物类型,这些因子错综复杂的相互作用,造成了森林可燃物的空间复杂性;在时间上,即使是同一林型,不同演替阶段(如老龄林与幼龄林)可燃物类型也会不同。

此外,可燃物随生态系统演替的变化(累积与分解)以及可燃物处理对树种组成、年龄结构乃至景观格局的影响,是几十年到几百年的动态过程。

解决这一问题需要建立可燃物类型、载量与森林类型、非生物因子、采伐、造林与自然干扰的关系,在区域水平上预测森林可燃物处理的效果。

需要综合空间技术与生态学原理,利用遥感技术获取可燃物的空间信息,利用生态模型明确地定义各种生态因子及其相互作用的数学和逻辑关系,评价可燃物处理的各种方案,从而回答野外试验无法回答的问题。

气候变化模拟结果表明,全球气候趋向干暖。

气候变得干暖将会增加可燃物的数量,延长火烧季节,增加火烧的面积、强度和频度。

还可能会引起森林碳源—汇功能的变化,从而会引起森林生态系统碳收支的变化。

全球气候变化背景下可燃物管理如何降低火险?如何影响森林生态系统的碳收支?也是今后的重要研究方向之一。

6.结论

森林可燃物管理是从根本上解决林火安全问题、改善森林结构和提高森林健康的途径。

森林可燃物管理研究是火行为研究和林火调控的基础工作,这些工作为从当前以监控和灭火为主的林火管理方针转为新时期以可燃物处理为主的林火管理方针提供理论基础。

但是,我国在森林可燃物基础研究方面还不够系统和深入,需要加大投入,尽快建立我国森林可燃物分类体系和森林火险等级系统,

使我国的林火管理迈上新的台阶。

[科]。