农业气候资源

- 格式:ppt

- 大小:4.04 MB

- 文档页数:34

江山市农业气候资源情况江山市位于浙江省西南部,浙闽赣三省交界处,是浙江省的西南门户和钱江源头之一。

全市土地总面积2019.48平方公里(302.9万亩),耕地面积36.62万亩。

江山地处中亚热带边缘,属亚热带季风气候,受地形影响,兼有盆地气候的某些特点,四季分明,温暖湿润,降水丰沛,光照充足,无霜期长,具明显的山地立体气候特征,在垂直方向上气候差异较大。

江山多年平均气温为17.9℃,极端最高气温38.8℃,极端最低气温-5.5℃,多年平均气压1004.9hPa,多年平均水汽压17.4hPa;多年平均蒸发量1466.1mm,月平均蒸发量以7、8月份最大;多年平均相对湿度80%,月平均相对湿度以3~8月份最大(均在82%左右);多年平均风速为3.0m/s,最大风速达16.0m/s(1977年8月9日),相应风向为N,多年平均月最大风速为14.0m/s,最盛行风向为ENE,其相应的风速也在15.0m/s以上。

江山光照充足,但日照时空分布不均,河谷平坂地区,全年日照可达2063.3h。

日照时数呈周期性变化,7-8月日照最长,在270h以上,平均每天9h,2月份日照最少,仅108.7h。

常年平均太阳辐射量为111.8千卡/cm2,太阳辐射量随太阳高度变化而变化,并受地形与气候影响。

5-9月,太阳辐射量在10.1千卡/cm2以上,10月至次年4月,太阳辐射量在9.3千卡/cm2以下。

常年大于0℃以上活动积温6264℃,持续361天;大于10℃活动积温5418℃,持续243天;10℃-20℃活动积温4296℃,持续181天。

除东部边界一带和南部高于400m的中低山区外,其余地方大于10℃积温均在5000℃以上。

江山市多年平均降水量1813.7mm,多年平均水面蒸发量1002.3mm,多年平均径流深1174mm,属易洪易旱地区。

降水与径流年际间变化极大、年内分配相对集中。

降水量随高程的增高而递增,自河谷平原向两侧、自下游向上游逐渐增加,总体趋势东南多于西北,上游山区多于丘陵、河谷平原区,最大为岭头站,多年平均降水量为2134.3mm,最小为双塔底站,多年平均降水量为1660.5mm。

农业资源可持续利用报告农业资源是农业生产和发展的基础,包括土地、水资源、气候资源、生物资源等。

然而,随着人口的增长、经济的发展以及不合理的开发利用,农业资源面临着诸多挑战。

为了保障农业的可持续发展,实现农业资源的可持续利用至关重要。

一、农业资源的现状1、土地资源我国土地资源总量丰富,但人均占有量少,耕地质量总体不高。

城市化和工业化进程导致大量耕地被占用,同时,不合理的耕作方式和过度使用化肥农药,使得土壤板结、酸化、盐渍化等问题日益严重,耕地质量不断下降。

2、水资源水资源短缺是我国农业面临的严峻问题之一。

农业用水占总用水量的比重较大,但水资源的分布不均,南方水多,北方水少。

此外,农业灌溉方式较为粗放,水资源浪费严重,水资源利用效率低下。

3、气候资源气候变化对农业生产产生了重要影响。

极端气候事件频繁发生,如干旱、洪涝、高温、低温等,给农业生产带来了巨大的损失。

同时,气候变化也影响了农作物的生长周期和产量。

4、生物资源生物多样性的减少是当前农业面临的一个重要问题。

过度开垦、过度放牧、滥砍滥伐等活动导致生态环境破坏,许多野生动植物物种濒临灭绝,这对农业生态系统的平衡和稳定造成了威胁。

二、农业资源可持续利用的重要性1、保障粮食安全农业资源的可持续利用是保障粮食安全的关键。

只有合理利用土地、水资源等农业资源,提高农业生产效率,才能满足不断增长的人口对粮食的需求。

2、保护生态环境农业是生态系统的重要组成部分,农业资源的可持续利用有助于保护生态环境,减少水土流失、土地沙漠化等生态问题,维护生态平衡。

3、促进农村经济发展通过可持续利用农业资源,可以提高农产品的质量和产量,增加农民收入,促进农村经济的发展,缩小城乡差距。

4、推动农业现代化农业资源的可持续利用是实现农业现代化的必然要求。

采用先进的农业技术和管理模式,提高资源利用效率,是农业现代化的重要标志。

三、农业资源可持续利用的措施1、加强土地资源保护严格执行耕地保护制度,划定基本农田保护区,加强对耕地的监管和执法力度,防止耕地被非法占用。

农业资源利用农业资源利用的重要性与挑战农业资源利用是指通过各种技术和方法,将农业领域所拥有的土地、水、气候等资源有效地运用起来,为农业生产提供更多的支持和保障,同时也要保持农业生态环境的平衡和可持续发展。

农业资源的合理利用是现代农业发展的基础,对于国家的粮食安全、农业产业的发展、农村经济的繁荣都具有重要的意义。

一、土地资源的利用农业领域最基础的资源就是土地资源,土地是农业生产的物质基础,对于农业发展的作用不可忽视。

合理利用土地资源需要从以下几个方面进行考虑:1. 农田改造与整理。

农田改造是指通过优化土地利用的方式,有效利用农田资源,提高土地的产量和质量。

其中包括土地平整、排灌设施完善、土地肥沃度的提升等。

2. 种植结构的调整。

农民根据土地的特点和自然条件,合理选择作物的种植结构,进行农作物的轮作和间作,以达到土地资源的充分利用。

3. 进行农田水利建设。

通过科学合理地规划和建设农田水系,提高农田的水利条件,保证农作物的生长需要,减少水资源的浪费。

二、水资源的利用水是农业生产不可或缺的重要资源,有效利用水资源对于提高农作物产量、改善农田环境、保障农业可持续发展至关重要。

水资源的合理利用需要从以下几个方面进行考虑:1. 水资源的节约利用。

合理安排水的使用时机和用量,避免过度抽取地下水或浪费灌溉水。

可以通过精确灌溉技术、水肥一体化等方式来减少水的浪费。

2. 提高水资源利用效率。

通过改进灌溉方式、优化灌溉设备、改良耕地等措施,提高水的利用效率,减少水分的消耗。

3. 保护水资源的环境。

农业生产过程中,需要注意避免过度化肥农药的使用,避免水资源污染,保护水体生态系统的平衡。

三、气候资源的利用气候资源直接影响着农作物的生长和产量。

合理利用气候资源,可以提高农作物的质量和产量,增加农业的收益。

气候资源的利用主要包括以下几个方面:1. 选择合适的作物品种。

根据气候的特点,选择耐旱、抗寒、抗病虫害等特性的作物品种,适应各种气候条件,提高作物的适应性与产量。

云南农业发展基本情况云南是中国西南部的一个省份,素有“阳光之国”和“花之国”的美誉。

由于其地理位置和气候条件的独特性,云南发展了丰富多样的农业产业。

本文将介绍云南农业发展的基本情况。

一、农业资源丰富1.土地资源:云南土地资源丰富,平均海拔较高,适宜农业发展。

全省土地面积达到39.7万平方公里,耕地面积为7800多万亩。

2.水资源:云南拥有众多的江河湖泊和丰富的水资源。

包括长江、澜沧江、红河等重要江河,以及滇池、洱海等著名湖泊。

这些水资源为云南农业发展提供了便利。

3.气候条件:云南地处亚热带到热带交界地带,拥有阳光充足、温暖湿润的气候。

年均气温在15℃以上,降水充沛,适宜农业生产。

二、主要农业产业1.农作物:云南以种植业为主,在农作物方面有着丰富的资源。

主要农作物包括水稻、玉米、小麦、高粱、马铃薯等。

玉米是云南最主要的粮食作物之一,云南玉米在全国具有较高的市场份额。

2.特色农产品:云南还以种植特色农产品著称。

茶叶产业是云南的一张名片,云南是中国主要的茶叶生产基地之一,有着丰富的茶叶资源。

此外,咖啡、核桃、橡胶、葡萄、香菇等特色农产品也在云南得到较好的发展。

3.林业:云南拥有广阔的森林资源,森林覆盖率高达55%以上。

云南的林业发展以木材和竹材为主,同时也种植了大量的经济作物如木薯、蕨菜等。

4.畜牧业:云南的畜牧业发展也不容忽视。

当地山区适宜养牛、养羊,平原地区主要以养猪、养鸡、养鱼为主。

养殖业在农村经济中起到重要的支撑作用。

三、农业发展状况1.种植结构调整:云南在农业发展中进行了种植结构调整,优化了农作物的品种结构,提高了农作物的品质和产量。

同时,大力发展特色农产品,提升了农产品的附加值。

2.种植技术创新:云南农业部门积极推行现代农业种植技术,推广科学的施肥、水肥一体化、病虫害防治等技术手段。

提高了农作物的产量和品质,实现了农业生产的可持续发展。

3.建设农业产业园区:云南加大对农业产业园区的建设力度,建立了一批有规模、有特色的农业产业园区。

气候资源对我国农业生产发展的影响摘要:近10多年来,气候变化问题被列为全球十大环境问题之首。

人们已切身感受到冰川融化、干旱蔓延、作物生产力下降、动植物行为发生变异等气候变化带来的影响 [1]。

自20世纪80年代以来,我国科学家开展了多方位的全球气候变化研究[2]并在全球气候变化对农业及农业生态系统影响的研究成果取得了显著进展。

本文阐述了气候资源与农业生态系统之间的关系,分析了气候资源在农业生产方面的利用和发展前景及全球气候变化对我国农业生产发展的影响。

关键词: 全球气候变化农业生产与发展气候资源一、气候资源对我国农业生产与发展方便的影响现状气候资源是指大气圈中光、热、水、风能和空气中的氧、氮以及负离子等可以通过开发利用为人类形成使用价值的气候条件。

它是自然资源的重要组成部分,是人类赖以生存和发展的基本条件。

气候资源与其它自然资源一样,能够为人类生产与生活提供不可缺少的能量和物质。

但气候资源又有与其它自然资源不同的特点,气候资源具有资源数量无限性和有限性并存的特点,它是一种可再生资源性、清洁性资源,但其价值只有在使用中才能得以呈现。

只要使用开发得当,它将永无止境。

而对其开发利用对象来说,其资源量及开发利用程度又是有限的,是有风险的。

气候资源还具有普遍存在性,但其在地理分布、丰富程度和结构上有很大的差异,而且气候资源的季节变化和年际变化很大。

充分认识气候资源的这些特殊性,对开发利用气候资源十分重要。

在全球气候变化的背景下,过去的50年,我国气候经历了暖冬、高温、干旱等一系列变化。

虽然对全球气候变化究竟发生在怎样的时间尺度上,它变化的原因是什么,以及怎样理解全球变暖等一系列科学问题,很多学科还众说纷纭 ,并没有形成统一的观点[4],但是全球变暖是不争的事实,只是在变暖的幅度、原因或区域分布,特别是未来气候变化预测方面,还存在许多不确定性 [5]。

全球气候变化已经对我国农业和农业生态系统造成明显的影响。

农业气候资源普查与区划、农业技术角度的地理知识点一、农业气候资源普查气候资源普查的目的和意义气候资源普查是农业气候资源利用的基础性工作,其目的是通过普查,查清各种气候资源的数量、质量、分布规律和变化特点,为合理利用气候资源,提高农牧业生产水平提供科学依据。

同时,也为气象台站预报和服务提供基础数据。

气候资源普查的内容和方法气候资源普查主要包括温度、光照、降水、风、湿度、蒸发等气象要素的普查;农业生物生长发育与产量形成对气候条件的需求和适应性的普查;以及与农业生产有关的太阳辐射、地表热状况等物理因素的普查。

气候资源普查的方法主要有:气象台站观测资料的整理分析;实地调查观测和遥感资料的结合应用。

通过这些方法,可以更加全面、准确地掌握气候资源的数量、质量、分布规律和变化特点。

二、农业气候区划农业气候区划的意义和原则农业气候区划是气候资源利用的重要手段,其目的是根据农作物生长发育对气候条件的需求以及农业生产特点,将气候条件相似的地区划分为一个区,以便因地制宜地指导农业生产。

农业气候区划的原则包括:相似性原则、主导因素原则、综合性原则和相对一致性原则。

相似性原则是指区划的各个分区在气候条件方面应当具有相似性;主导因素原则是指要抓住影响农业生产的主要气候因子;综合性原则是指要综合考虑各种气候因素对农业生产的影响;相对一致性原则是指区划应当保持相对稳定,以便于指导农业生产。

农业气候区划的方法和步骤农业气候区划的方法主要包括:根据气象台站观测资料进行统计分析;利用遥感技术获取大面积的气候信息;以及野外实地调查观测。

通过这些方法,可以获取各种气候因子在不同地区的变化情况,为进行农业气候区划提供科学依据。

农业气候区划的步骤包括:收集整理气象台站观测资料;进行统计分析,绘制农业气候区划图;野外实地调查观测;综合分析,提出区划报告。

最后,根据实际情况对区划结果进行验证和修改完善。

三、农业技术角度的地理知识点农业技术的概念和应用领域农业技术是指农业生产中所应用的各种技术手段和方法,包括农作物的栽培、育种、病虫害防治、农田水利、农业机械等方面的技术。

农业气候资源及利用策略1广西南宁市农业气候资源分析南宁是广西壮族自治区首府,是广西经济、政治、文化、科技、教育、金融和信息中心,是大西南出海通道的重要枢纽城市,也是中国―东盟博览会的永久举办地。

南宁市地处北回归线以南,属亚热带季风气候区,农业气候资源丰富,四季常青,有“中国绿城”的美誉,为农业的发展提供了得天独厚的优越条件。

1.1光能资源1.1.1太阳总辐射。

南宁年总辐射量在3982~5815MJ/m2,历年平均值为4529MJ/m2。

1.1.1.1季总辐射量的年变化。

季总辐射量占全年总辐射量的比例为:夏季(6~8月)总辐射量为1521.94MJ/m2,占全年总辐射量的34%;其次为秋季(9~11月),总辐射量为1246.76MJ/m2,`占全年总辐射量的28%;再次为春季(3~5月),总辐射量为1057.00MJ/m2,占全年总辐射量的23%;最少的是冬季(12~2月),总辐射量为702.97MJ/m2,占全年总辐射量的16%。

1.1.1.2月总辐射量的年变化。

月总辐射量从2月以后开始逐月递增,至7月达到最高值,此后逐月递减,至2月达最低值(表1)。

因此,月总辐射的年变化曲线呈单峰型。

月总辐射的年振幅为323.56MJ/m2。

总的来看,南宁市太阳辐射较强,太阳总辐射年变化与热量、水分年变化基本同步,配合较好,有利农作物高产稳产。

1.1.2光合有效辐射。

光合有效辐射是指太阳总辐射中0.38~0.71μm波段的可见光能被光合作用吸收利用,一般占总辐射量的50%±3%,计算时取49%。

南宁市各月光合有效辐射的变化特点(表1)与总辐射一致,光合有效辐射的年变化曲线也呈单峰型。

光合有效辐射的年振幅为158.54MJ/m2。

1.1.3日照时数。

1.1.3.1各地年日照时数及其地域分布。

各地年日照时数介于1479.2~1704.8h,趋势是由北向南逐渐增多(表2)。

总体来看,南宁日照时数与广西其他地方相比比较充足,有利喜光作物生长和提高作物产量。

农业气候资源利用与农业生产适应性农业气候资源利用与农业生产适应性是农业发展的重要方面。

气候对农业产量和质量有着重要的影响,因此,农民和农业决策者需要充分利用气候资源,优化农业生产方式,以适应不断变化的气候条件。

首先,农业气候资源利用是指将气候因素纳入农业生产过程中,以最大限度地发挥其作用。

充分利用气候资源可以提高农作物的产量和质量。

例如,在冬季寒冷的地区,可以利用温室和保温措施延长农作物的生长期,提高产量。

在干旱地区,可以利用滴灌和节水灌溉技术减少水的浪费,提高灌溉效率。

在高温地区,可以选择适应高温的作物品种进行种植,提高作物的耐热性。

通过合理地利用气候资源,可以实现农业的可持续发展。

其次,农业生产适应性是指农业系统对气候变化的适应能力。

气候变化对农业生产产生了很大的影响,包括温度升高、降水变化、极端天气事件等。

为了适应气候变化,农业生产需要进行相应的调整。

例如,在气候变暖的情况下,可以选择耐旱耐热的作物品种进行种植,提高作物的抗逆性;可以采用措施减少土壤水分蒸发,提高灌溉效率;可以改变农作物的种植时间和空间分布,以适应新的气候条件。

通过增加农业生产的适应性,可以减少气候变化对农业产量和质量的不利影响。

此外,农业气候资源利用与农业生产适应性还需要政府和农业决策者的支持和引导。

政府可以制定相关政策,提供经济支持和技术指导,鼓励农民利用气候资源进行农业生产,推动农业生产向可持续的方向发展。

农业决策者可以开展气候适应性研究,了解不同气候条件下农作物的生长特点和需求,为农民提供相应的技术和管理指导,帮助他们提高农业生产的适应性。

总而言之,农业气候资源利用与农业生产适应性是农业发展的重要方面。

通过充分利用气候资源,优化农业生产方式,可以提高农作物的产量和质量,实现农业的可持续发展。

同时,农业生产需要适应气候变化,通过调整种植品种、改变种植方式等方式,提高农业生产的适应性。

政府和农业决策者的支持和引导对于推动农业气候资源利用和农业生产适应性的发展至关重要。

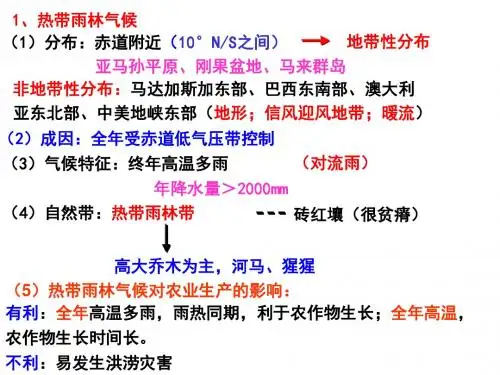

中国各气候与农业分布特点1、亚洲气候类型的分布特点与农业生产的关系(一)亚洲东部和南部,季风气候显著。

中南半岛、印度半岛主要属热带季风气候。

那里终年高温,夏季盛行西南季风,降水稀少。

马来半岛南部和马来群岛的大部分,终年高温多雨,属于热带雨林气候。

我国东部、朝鲜和日本,属温带季风气候和亚热带季风气候。

夏季盛行偏南风,高温多雨,冬季盛行偏北风,寒冷干燥。

(二)亚洲的中部和西部,地处内陆,受海洋的影响小,属干旱的温带大陆性气候。

(三)亚洲北部,冬季漫长,气温很低;夏季短促,但较温和。

那里大部分地区属温带大陆性气候中的亚寒带针叶林气候,有世界最大的针叶林带。

只有西伯利亚北部沿海和北冰洋中的岛屿,终年严寒,属极地气候。

(四)亚洲西南部的阿拉伯半岛和南部的印度河平原一代,终年炎热,降水量小,蒸发量大,形成热带沙漠气候。

地中海沿岸地区,冬季受西风带的影响,夏季受副热带高气压的影响,成为冬雨夏干的地中海气候。

(五)亚洲中部的青藏高原和一些高山地区,海拔在4000米以上,终年气温很低,多雪峰冰川,属于高山气候。

2、我国各大地形区气候及其适宜发展的农业类型东北平原以种植业为主的农业地域类型,发展商品谷物农业,主要种植大豆、玉米、冬小麦、谷子(小米)等。

也种植水稻,是中国早熟粳稻的重要产区之一。

华北平原是以旱作为主的农业区。

黄河以北以二年三熟为主,粮食作物以小麦、玉米为主,主要经济作物有棉花和花生。

经济作物还主要有烤烟、芝麻、棉花、大豆等。

华北平原还盛产苹果、梨、柿、枣等。

松嫩平原我国主要的商品谷物农业分布区.;盛产大豆、小麦、玉米、甜菜、亚麻、马铃薯等,是黑龙江省和国家的重要商品粮基地江汉平原为中国重要商品粮基地之一,平原的油料作物占有重要地位,以油菜、芝麻、花生为主。

也是重要的商品棉基地之一。

长江三角洲水稻种植业;,主要经济作物是水稻。

3、高中中国地理中国的地形气候与中国农业的知识点结合的框架一、中国的地形⒈ 地势特点:西高东低,呈三级阶梯状(每级阶梯的地形类型、海拔)⒉ 地势意义:(水汽输入、水运沟通、水能丰富)⒊ 地形特点:――地形多种多样,山区面积广大4、地形的意义:(交通、农业、资源等)5、主要山脉:(落实到地图上、山脉走向、两侧的地形名称、行政区、对降水的影响)二、中国的气候1、冬季气温分布规律及原因2、夏季气温分布规律及原因3、降水的地区时间分布及原因4、雨带的移动规律5、冬夏季风的源地、风向、性质、对气候的影响6、主要地形区属于哪种温度带和干湿地区三、中国的河流1、外流河、内流河的补给及水文特点2、内外流湖湖水性质及成因(画图表示:注明河流、湖泊、等高线)3、河流开发利用的方向4、河流的水文特征从哪几个方面分析、我国南北方河流的水文特点4、我国的农业气候资源特点有哪些地农业气候资源的构成包括:生长季的太阳总辐射。