300个地级市名单

- 格式:doc

- 大小:61.50 KB

- 文档页数:13

安徽的城市合肥合肥,简称“庐”或“合”,古称庐州、庐阳、合淝,安徽省辖地级市、省会,地处安徽中部、江淮之间、长江三角洲西翼,介于北纬30°57′~32°32′,东经116°41′~117°58′之间,承东启西、连南接北,靠山抱湖、临江近海;属亚热带季风性湿润气候。

截至2022年6月,合肥共辖4个区、4个县、3个经济开发区,代管1个县级市,总面积11445平方千米。

截至2021年末,合肥市常住人口为946.5万人。

合肥地域是中华文明的重要发祥地之一,因东淝河与南淝河均发源于此而得名。

在3000余年的建城史中,有2100余年的县治、1400余年的府治历史,数为州郡治所,是江淮地区重要的行政中心、商埠和军事重镇,素有“淮右襟喉、江南唇齿”“江淮首郡、吴楚要冲”“三国故地、包拯故里、淮军摇篮”之称;1952年,合肥正式成为安徽省省会。

芜湖芜湖,简称“芜”,别称江城、鸠兹,安徽省辖地级市、省域副中心城市、Ⅱ型大城市、长江三角洲中心区城市,南京都市圈和合肥都市圈重要城市;地处安徽省东南部,长江下游,辖5个区、1个县,代管1个县级市,总面积6009.02平方千米;截至2021年底,芜湖市常住人口367.2万人。

芜湖自古享有“江东名邑”“吴楚名区”的美誉,是华东地区重要的科研教育基地和工业基地、G60科创走廊中心城市;市境地势西南高东北低,地形呈双翼状,平原丘陵皆备,河湖水网密布,长江将市域划分为江南和江北两大片,青弋江、漳河、水阳江、裕溪河贯穿境内,竹丝湖、黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间,属亚热带湿润季风气候;芜湖通江达海、水陆空兼备,是全国“十纵十横”综合运输大通道重要节点城市,国家综合交通枢纽。

蚌埠蚌埠,简称“蚌”,别称珠城,安徽省辖地级市,地处中国华东长江三角洲地区、安徽省东北部,淮河中游,北与宿州市、淮北市接壤,南与淮南市、滁州市相连,东与滁州市和江苏省宿迁市毗邻,西与亳州市、淮南市搭界。

财政部风险等级颜色划分名单在报告《各省债务率,红橙黄绿知多少?》中,我们提到财政部从2019年起对各地隐性债务和法定限额内政府债务的风险情况进行评估,债务率的计算口径为(地方政府债务余额+隐性债务)/综合财力。

财政部根据债务率数据,将债务风险分为红(债务率>=300%)、橙(200<=债务率<300%)、黄(120<=债务率<200%)、绿(债务率<120%)4个等级,风险依次由高到低。

为了帮助投资者对各省(市、自治区)及地级市的情况有一个直观认识,我们对债务率进行了测算。

由于口径与官方不完全一致,与实际情况可能会存在偏差,仅供参考。

我们测算的经调整债务率计算公式为:(地方政府债务余额+发债城投有息债务)/(一般公共预算收入+政府性基金收入+一般公共预算上级补助)。

哪些省份经调整债务率较高从经调整债务率来看,2020 年天津、江苏、贵州、重庆、四川超过300%,全国大部分省(市、自治区)在120%-300%之间,仅有西藏、上海和山西小于120%。

其中,贵州地方政府债务余额占比较高,为43.4%。

而江苏、四川、天津和重庆债务主要集中在城投,发债城投有息债务占比均在70%及以上。

从经调整债务率变化来看,2020 年全国大部分省(市、自治区)都有不同程度上升,仅辽宁、江苏、宁夏和甘肃有所下降,且下降幅度较小,均不超过10 个百分点。

然而,天津、山东和四川经调整债务率上升较多,上升幅度均在50 个百分点以上。

哪些地级市经调整债务率较高我们统计了285 个有发债城投、且数据披露较全的地级市,对其经调整债务率进行计算。

从全国层面看,经调整债务率较高的地级市,大多分布在华东、华中和西南地区。

在285 个地级市中,镇江经调整债务率最高,达663.9%,远超其他地级市。

成都、湖州、淮安、贵阳、泰州和舟山经调整债务率也在450%以上的较高水平。

中国一线城市、二线城市、三线城市有哪些?一线城市是指对本国的经济和政治具有重要作用的大都市。

在城市规模、基建、财政收入、消费、对人才吸引力等各层面,一线城市一般均领先于其他城市。

在商业活动中,企业也会将具有重要市场地位的城市称为一线城市。

同时中国最常被提及的所谓一线、二线、三线城市的概念起源于房地产市场。

常规或主要的指标包括经济地位、城市规模(人口,面积等)、城市级别、影响力、辐射力、知名度等。

排行依据: 1政治地位2经济实力3城市规模4区域辐射力一线城市5北京:2,069.3万人上海:2347.46万人(一个政治文化中心,一个经济中心,无争议)广州:1275万人深圳:1046.74万人(南粤双雄,实力旗鼓相当,公认一线)天津:1,413.15万人(原本属于二线强,近几年国家重视、发展极快,步入准一线)二线城市10二线强南京:816.1万人武汉:1,002万人沈阳:810.6万人西安:846.78万人成都:1,404.76万人重庆:28,846,170人杭州:870.04万人青岛:871.51万人大连:669 万人宁波:760.57万人二线中12济南:681.4万人哈尔滨:1063.6万人长春:868.72万人厦门:367万人郑州:910万人长沙:704万人福州:7115370人乌鲁木齐:330万人昆明:726万人兰州:361.61万人苏州:1047万人无锡:637.26万人二线弱13南昌:504.3万人贵阳:432万人南宁:666.16万人合肥:706万人太原:420万人石家庄:1027.98万人呼和浩特:291万人佛山:719.43万人东莞:822万人唐山:757.73万人烟台:696万人泉州:812万人包头:270.5万人三线城市三线强19银川202.57万。

西宁220.87 万人。

海口170 万。

洛阳636 万。

南通764.88 万人。

常州349万人。

徐州940.95 万潍坊108 万人瑙博420.62万人绍兴491.22万人温州800 万人台州597万大庆363 万鞍山344.23 万中山312.09万珠海141.57 万人汕头485万人吉林250万人柳州375.87 万人三线中41拉萨51.53万人保定1119.44 万人邯郸 900 万人口秦皇岛918万沧州50 万人口鄂尔多斯66.8 万人东营176.81 万人威海 50 万人济宁846.98 万人临沂63万人口德州 550 万人滨州375.68 万人泰安549.42万人湖州 292.41 万人嘉兴 460 万金华536 万泰州 461 万人镇江361.61 万人扬州 446 万桂林 480 万惠州270万,湛江696万人江门306万人茂名680万株洲105.54万岳阳 548.34 万人衡阳100万人宝鸡3717772人宜昌405.97 万人襄樊 , 125万人开封84.87万人许昌450万平顶山 390 万人赣州842.78 万人九江 460 万人口芜湖220万人口绵阳 461 万齐齐哈尔561.1 万牡丹江368 万抚顺 210 万人口,三线弱47本溪36 万丹东70万辽阳180万锦州 312 万营口243万人承德370 万廊坊450万邢台50 万人口大同: 333.97万人榆林 452 万延安 206 万人天水363万克拉玛依27.27 万喀什 300 多万,石河子60 万南阳1071万濮阳 365.17 万人安阳521 万焦作360 万,新乡565万人日照284.54 万人聊城枣庄566.5万人蚌埠360.64万人淮南242.5万马鞍山230 万人连云港472.18 万淮安527 万丽水 250 万衢州 247 万人荆州645.73 万人安庆100万人口景德镇156.51万新余113万湘潭460 万常德 600 万人郴州458.18万漳州 498 万清远405.81 万揭阳 66 万人梅州491万肇庆368万人玉林653.41万北海136万德阳381 万人宜宾 512.42 万人遵义 732.34 万人大理354.7万人四类城市直辖市安徽省地级市:、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、、、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。

地级市人口标准地级市是中国行政区划中的一种级别,通常是指人口在300万至500万之间的城市。

地级市在中国的地方行政区划中起着重要的作用,其人口标准也是一个重要的指标。

地级市人口标准的确定对于城市规划、资源配置、经济发展等方面都具有重要意义。

首先,地级市人口标准的确定需要考虑城市的发展定位和功能定位。

不同的地级市在经济发展水平、资源禀赋、区位条件等方面存在着差异,因此其人口标准也应该根据具体情况进行确定。

一些资源丰富、区位优越的地级市可以吸引更多的人口,而一些资源相对匮乏、区位条件一般的地级市则需要控制人口规模,避免过度拥挤和资源过度消耗。

其次,地级市人口标准的确定还需要考虑城市的承载能力和可持续发展。

城市的承载能力是指城市在一定时期内能够容纳和提供生活、工作、教育、医疗等服务的人口规模。

如果人口规模超过了城市的承载能力,就会出现交通拥堵、环境污染、资源短缺等问题,影响城市的可持续发展。

因此,地级市人口标准的确定需要综合考虑城市的基础设施建设、资源供给、环境容量等因素,确保城市人口规模与城市发展水平相适应。

另外,地级市人口标准的确定还需要考虑城市的经济发展和产业结构。

人口是城市经济发展的重要驱动力,但是人口规模过大也会给城市的经济发展带来压力。

因此,地级市人口标准的确定需要考虑城市的产业结构和经济发展水平,合理确定人口规模,促进产业升级和经济发展。

最后,地级市人口标准的确定还需要考虑城市的社会管理和公共服务能力。

城市的人口规模与城市的社会管理和公共服务需求密切相关,人口规模过大会给城市的社会管理和公共服务带来挑战。

因此,地级市人口标准的确定需要综合考虑城市的社会管理和公共服务能力,确保城市能够为居民提供良好的生活环境和公共服务。

综上所述,地级市人口标准的确定是一个复杂而严谨的过程,需要综合考虑城市的发展定位、承载能力、经济发展、社会管理等多个方面的因素。

只有合理确定地级市人口标准,才能更好地促进城市的可持续发展和提升居民的生活质量。

我国城市的分类划分标准是什么我国城市的分类划分标准是什么1)超大城市:城区常住人口1000万以上;2)特大城市:城区常住人口500万至1000万;3)大城市:城区常住人口100万至500万,其中300万以上500万以下的城市为Ⅰ型大城市,100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市;4)中等城市:城区常住人口50万至100万;5)小城市:城区常住人口50万以下,其中20万以上50万以下的城市为Ⅰ型小城市,20万以下的城市为Ⅱ型小城市。

根据住房和城乡建设部最新数据显示:我国共有7个超大城市:上海、北京、深圳、重庆、广州、天津、成都;14个个特大城市:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连。

14个Ⅰ型大城市:南宁、石家庄、厦门、太原、苏州、贵阳、合肥、乌鲁木齐、宁波、无锡、福州、长春、南昌、常州。

至2020年,我国共有106个大城市,其城区人口合计达到了3.72亿人,占全国城市城区人口的64.7%。

106个大城市包括了7个超大城市、14个特大城市、14个Ⅰ型大城市和71个Ⅱ型大城市。

几线城市划分标准一线城市一般指北京、上海、广州、深圳。

一线城市指的是在全国政治、经济等社会活动中处于重要地位并且具有主导作用和辐射带动能力的大都市。

主要体现在城市发展水平、综合经济实力、辐射带动能力、对人才的吸引力等各层面。

一线城市在生产、服务、金融、创新、流通、综合商业指数等全国社会活动中起到引领和辐射等主导功能。

二线城市大多数都是中东部地区的省会城市、沿海开放城市和经济发达的地级市。

主要有杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、南昌、合肥、石家庄、郑州、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原等城市。

三线城市指有战略意义或比较发达、经济总量较大的中小城市。

三线城市可按行政级别、城市规模、人口数量、经济发展水平和GDP总量等标准综合划分。

市以下各级政府的概念、设立标准和异同我国《宪法》第九十五条、第一百零五条规定,省、直辖市、县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。

地方各级人民政府是地方各级国家权力机关的执行机关,是地方各级国家行政机关。

地方各级人民政府实行省长、市长、县长、区长、乡长、镇长负责制。

一、概念1、市。

一是指集中买卖货物的固定场所,即商品交易的市场。

二是指城市,是以非农业产业和非农业人口集聚形成的较大居民点或人口较稠密的地区,一般包括住宅区、工业区和商业区并且具备行政管辖功能。

三是行政区划单位,分直辖市和市。

行政意义的市又分为“地级市”和“县级市”。

根据人口规模,又将市分为小城市、中等城市、大城市、特大城市和巨型城市。

《2013年中国中小城市绿皮书》提出的城市规模等级划分标准是:市区常住人口50万以下的为小城市,50万~100万的为中等城市,100万~300万的为大城市,300万~1000万的为特大城市,1000万以上的为巨型城市。

2、县。

在中国,“县”作为行政区划,始于春秋时期,秦统一中国,推行郡县制,是县制正式设置的开端。

现代中国,县与县级市、市辖区、自治县、旗、自治旗、矿区、林区、特区一道,作为“县级行政区”。

3、县级市。

即《宪法》中所称的“不设区的市”,属于县级行政区,地位与县、区(市辖区)相同。

不考虑工业产值,从人口规模要求,设立县级市有以下3种情况的标准:①每平方公里人口密度四百人以上的县,县人民政府驻地所在镇从事非农产业的人口不低于十二万,县总人口中从事非农产业的人口不低于30%,并不少于十五万。

②每平方公里人口密度一百人至四百人的县,县人民政府驻地镇从事非农产业的人口不低于十万,其中具有非农业户口的从事非农产业的人口不低于七万。

县总人口中从事非农产业的人口不低于25%,并不少于十二万。

③每平方公里人口密度一百人以下的县,县人民政府驻地镇从事非农产业的人口不低于八万,其中具有非农业户口的从事非农产业的人口不低于六万。

二线城市三线城市四线城市副省级市委任命而是从中央组织部直接任命。

这四个职务的副职行政级别为正厅级。

其他一些行政机关干部级别也与普通地级市存在不同,如副省级市的市辖区和市直机构为副厅级(正局级),即区长、市局局长相当于地级市副市长,而副区长、市局副局长为(正处)副局级;市辖区下辖的街道办和区直机构为正处级,这与直辖市级别相同。

中文名副省级市数量15个设立时间1994年2月25日行政区划级别地级市行政级别副省(部)级副省级城市--广州市(21张)副省级市(副省级城市)正式施行于1994年2月25日,其前身为计划单列市,受省级行政区管辖。

副省级市的市长与副省长行政级别相同。

根据1994年2月25日中央机构编制委员会文件(中编[1994]1号),原14个计划单列市(哈尔滨市、长春市、沈阳市、大连市、青岛市、南京市、宁波市、厦门市、武汉市、广州市、深圳市、成都市、重庆市、西安市)和济南市、杭州市共16个市的政府机关行政级别定为副省级。

1995年,中央机构编制委员会印发《关于副省级市若干问题的意见》的通知(中编发[1995]5号),明确将前述16个市定为“副省级市”,但它们仍为省辖市,由所在省的省委、省政府领导。

副省级城市--广州市(17张)1997年3月,重庆市升格为中央直辖市后,副省级市减少为15个。

在后来的使用中,“副省级城市”这一名称也被习惯性的使用,包括很多官方场合,但就中编办最初的文件来说,“副省级市”当为规范的名称。

[1]对省辖大城市的计划单列,在20世纪50年代中、60年代初曾实行过两次,实行不久就取消了。

1985年7月22日,国务院工资制度改革小组根据中央财经领导小组会议纪要精神,发出了《关于广州、武汉、重庆、沈阳、大连、西安、哈尔滨、南京市国家机关行政人员职务工资标准问题的通知》(国工改〔1985〕012号),并规定此工资标准仅适用于以上8个市,其他省辖市计划单列市享有省一级的经济管理权限的非省级行政中心副省级城市。

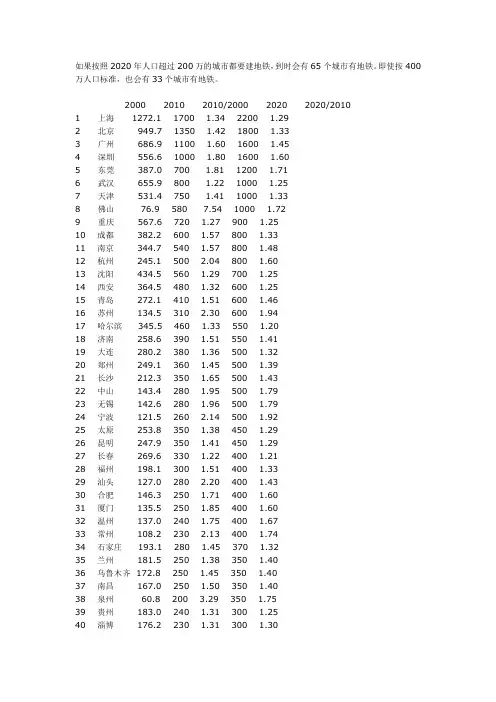

如果按照2020年人口超过200万的城市都要建地铁,到时会有65个城市有地铁。

即使按400万人口标准,也会有33个城市有地铁。

2000 2010 2010/2000 2020 2020/20101 上海 1272.1 1700 1.34 2200 1.292 北京 949.7 1350 1.42 1800 1.333 广州 686.9 1100 1.60 1600 1.454 深圳 556.6 1000 1.80 1600 1.605 东莞 387.0 700 1.81 1200 1.716 武汉 655.9 800 1.22 1000 1.257 天津 531.4 750 1.41 1000 1.338 佛山 76.9 580 7.54 1000 1.729 重庆 567.6 720 1.27 900 1.2510 成都 382.2 600 1.57 800 1.3311 南京 344.7 540 1.57 800 1.4812 杭州 245.1 500 2.04 800 1.6013 沈阳 434.5 560 1.29 700 1.2514 西安 364.5 480 1.32 600 1.2515 青岛 272.1 410 1.51 600 1.4616 苏州 134.5 310 2.30 600 1.9417 哈尔滨345.5 460 1.33 550 1.2018 济南 258.6 390 1.51 550 1.4119 大连 280.2 380 1.36 500 1.3220 郑州 249.1 360 1.45 500 1.3921 长沙 212.3 350 1.65 500 1.4322 中山 143.4 280 1.95 500 1.7923 无锡 142.6 280 1.96 500 1.7924 宁波 121.5 260 2.14 500 1.9225 太原 253.8 350 1.38 450 1.2926 昆明 247.9 350 1.41 450 1.2927 长春 269.6 330 1.22 400 1.2128 福州 198.1 300 1.51 400 1.3329 汕头 127.0 280 2.20 400 1.4330 合肥 146.3 250 1.71 400 1.6031 厦门 135.5 250 1.85 400 1.6032 温州 137.0 240 1.75 400 1.6733 常州 108.2 230 2.13 400 1.7434 石家庄193.1 280 1.45 370 1.3235 兰州 181.5 250 1.38 350 1.4036 乌鲁木齐 172.8 250 1.45 350 1.4037 南昌 167.0 250 1.50 350 1.4038 泉州 60.8 200 3.29 350 1.7539 贵州 183.0 240 1.31 300 1.2540 淄博 176.2 230 1.31 300 1.3041 唐山 140.4 220 1.57 300 1.3642 南宁 135.5 210 1.55 300 1.4343 烟台 120.8 200 1.66 300 1.5044 台州 117.4 200 1.70 300 1.5045 惠州 55.2 170 3.08 300 1.7646 徐州 132.0 190 1.44 250 1.3247 潍坊 124.9 180 1.44 250 1.3948 洛阳 120.7 180 1.49 250 1.3949 呼和浩特99.1 160 1.61 250 1.5650 珠海 83.4 150 1.80 250 1.6751 昆山 29.1 120 4.12 250 2.0852 海口 74.5 150 2.01 220 1.4753 包头 141.9 170 1.20 200 1.1854 临沂 109.8 150 1.37 200 1.3355 襄樊 86.0 150 1.74 200 1.3356 江门 53.6 130 2.43 200 1.5457 扬州 71.2 120 1.69 200 1.6758 镇江 69.6 120 1.72 200 1.6759 绍兴 63.3 120 1.90 200 1.6760 南通 57.6 120 2.08 200 1.6761 义乌 41.4 120 2.90 200 1.6762 淮阴 38.8 120 3.09 200 1.6763 常熟 34.9 100 2.87 200 2.0064 江阴 29.4 100 3.40 200 2.0065 张家港26.3 100 3.80 200 2.00。

最新中国城市等级人口排名榜最新中国城市等级人口排名榜中国城市等级榜单日前,国务院正式发布了《关于调整城市规模划分标准的通知》,这是中国城市管理体系根据十八届三中全会的设想进行的一次重大调整。

通知明确将全国城市重新划定为五类七等。

旧标准中,人口超过100万就是“特大城市”,修改后的标准明显提高许多。

城区人口在100万到500万之间的城市,在原来属于“特大城市”,而在新标准下则被分为了四个等级。

新标准公布之后,不少城市的等级发生了较大变化。

城市等级划分标准以城区常住人口为统计口径,这与城市总人口有别。

因而哪些城市属于什么等级,不同机构有分歧。

目前,国家发改委、住建部都没有对外正式公布过权威的中国百万人口以上大城市的名单,也有媒体简单将市辖区人口等同于“城区人口”,指中国有6个“超大城市”,16个“特大城市”,但这并不符合国务院关于城市人口标准的定义。

根据文件,城区是指在“市辖区和不设区的市,区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域。

”换言之,市辖区内的农村地带并不计入“城区”的范畴。

目前,中国唯一按照这一口径公布城区人口数量的部门是住房和城乡建设部。

每年住建部出版的《中国城市建设统计年鉴》,是对各大城市城区人口最接近准确的统计。

超大城市数量为4个,即上海、北京、广州和深圳。

上海是目前唯一一个城区人口超过2000万的城市,而北京也已逼近2000万大关。

特大城市数量为6个,包括重庆、天津、武汉、成都、南京、沈阳,这六个城市都是区域性中心城市。

有意思的是,城区人口超过500万的10大城市,除深圳外,正好是中国内地电话号码区号为3位数的9个城市。

这10大城市,其行政级别都是副省级,包括4个直辖市、5个省会城市、1个计划单列城市。

在权力序列中地位较高的城市资源集聚多,因而人口集聚能力明显超过其他城市。

“Ⅰ型大城市,城区人口在300万到500万之间的“Ⅰ型大城市”有15个,其中有两个地级市,分别是江苏苏州和广东佛山。

中国行政区划地级市\地区\自治州(共333+4个)河北省(冀)11地级市石家庄市法宣办、市司法局唐山市法宣办、市司法局秦皇岛市法宣办、市司法局邯郸市法宣办、市司法局邢台市法宣办、市司法局保定市法宣办、市司法局张家口市法宣办、市司法局承德市法宣办、市司法局沧州市法宣办、市司法局廊坊市法宣办、市司法局衡水市法宣办、市司法局山西省(晋) 11地级市太原市依法治市办、市司法局大同市依法治市办、市司法局阳泉市依法治市办、市司法局长治市依法治市办、市司法局晋城市依法治市办、市司法局朔州市依法治市办、市司法局晋中市依法治市办、市司法局忻州市依法治市办、市司法局吕梁市依法治市办、市司法局临汾市依法治市办、市司法局运城市依法治市办、市司法局内蒙古自治区(内蒙古)3盟9地级市呼和浩特市依法治市办、市司法局包头市依法治市办、市司法局乌海市依法治市办、市司法局通辽市依法治市办、市司法局乌兰察布市依法治市办、市司法局呼伦贝尔市依法治市办、市司法局巴彦淖尔市依法治市办、市司法局鄂尔多斯市依法治市办、市司法局锡林郭勒盟依法治盟办、盟司法局阿拉善盟依法治盟办、盟司法局兴安盟依法治盟办、盟司法局辽宁省(辽)省会沈阳市14地级市沈阳市依法治市办、市司法局大连市依法治市办、市司法局鞍山市依法治市办、市司法局抚顺市依法治市办、市司法局本溪市依法治市办、市司法局丹东市依法治市办、市司法局锦州市依法治市办、市司法局葫芦岛市依法治市办、市司法局营口市依法治市办、市司法局盘锦市依法治市办、市司法局阜新市依法治市办、市司法局辽阳市依法治市办、市司法局铁岭市依法治市办、市司法局朝阳市依法治市办、市司法局吉林省(吉)省会长春市1自治州8地级市长春市依法治市办、市司法局吉林市依法治市办、市司法局四平市依法治市办、市司法局辽源市依法治市办、市司法局通化市依法治市办、市司法局松原市依法治市办、市司法局白城市依法治市办、市司法局延边朝鲜族自治州依法治州办、州司法局黑龙江省(黑)12地级市 1个地区哈尔滨市依法治市办、市司法局齐齐哈尔市依法治市办、市司法局鹤岗市依法治市办、市司法局双鸭山市依法治市办、市司法局鸡西市依法治市办、市司法局大庆市依法治市办、市司法局伊春市依法治市办、市司法局牡丹江市依法治市办、市司法局佳木斯市依法治市办、市司法局七台河市依法治市办、市司法局黑河市依法治市办、市司法局绥化市依法治市办、市司法局大兴安岭地区依法治区办、地区司法局江苏省(苏)13地级市南京市依法治市办、市司法局徐州市依法治市办、市司法局连云港市依法治市办、市司法局淮安市依法治市办、市司法局宿迁市依法治市办、市司法局扬州市依法治市办、市司法局泰州市依法治市办、市司法局南通市依法治市办、市司法局镇江市依法治市办、市司法局常州市依法治市办、市司法局无锡市依法治市办、市司法局盐城市依法治市办、市司法局浙江省(浙)11地级市杭州市依法治市办、市司法局宁波市依法治市办、市司法局温州市依法治市办、市司法局嘉兴市依法治市办、市司法局湖州市依法治市办、市司法局绍兴市依法治市办、市司法局金华市依法治市办、市司法局衢州市依法治市办、市司法局舟山市依法治市办、市司法局台州市依法治市办、市司法局丽水市依法治市办、市司法局安徽省(皖)17地级市合肥市依法治市办、市司法局淮南市依法治市办、市司法局淮北市依法治市办、市司法局芜湖市依法治市办、市司法局铜陵市依法治市办、市司法局蚌埠市依法治市办、市司法局马鞍山市依法治市办、市司法局安庆市依法治市办、市司法局黄山市依法治市办、市司法局滁州市依法治市办、市司法局阜阳市依法治市办、市司法局宿州市依法治市办、市司法局巢湖市依法治市办、市司法局六安市依法治市办、市司法局宣城市依法治市办、市司法局毫州市依法治市办、市司法局福建省(闽)9地级市福州市依法治市办、市司法局厦门市依法治市办、市司法局三明市依法治市办、市司法局莆田市依法治市办、市司法局泉州市依法治市办、市司法局漳州市依法治市办、市司法局南平市依法治市办、市司法局龙岩市依法治市办、市司法局宁德市依法治市办、市司法局江西省(赣)11地级市南昌市依法治市办、市司法局景德镇市依法治市办、市司法局萍乡市依法治市办、市司法局新余市依法治市办、市司法局九江市依法治市办、市司法局鹰潭市依法治市办、市司法局赣州市依法治市办、市司法局上饶市依法治市办、市司法局宜春市依法治市办、市司法局抚州市依法治市办、市司法局吉安市依法治市办、市司法局山东省(鲁) 17地级市济南市依法治市办、市司法局青岛市依法治市办、市司法局淄博市依法治市办、市司法局枣庄市依法治市办、市司法局潍坊市依法治市办、市司法局烟台市依法治市办、市司法局威海市依法治市办、市司法局济宁市依法治市办、市司法局泰安市依法治市办、市司法局日照市依法治市办、市司法局莱芜市依法治市办、市司法局德州市依法治市办、市司法局临沂市依法治市办、市司法局聊城市依法治市办、市司法局滨州市依法治市办、市司法局荷泽市依法治市办、市司法局河南市 17地级市郑州市依法治市办、市司法局开封市依法治市办、市司法局洛阳市依法治市办、市司法局平顶山市依法治市办、市司法局焦作市依法治市办、市司法局鹤壁市依法治市办、市司法局安阳市依法治市办、市司法局新乡市依法治市办、市司法局濮阳市依法治市办、市司法局许昌市依法治市办、市司法局漯河市依法治市办、市司法局三门峡市依法治市办、市司法局南阳市依法治市办、市司法局商丘市依法治市办、市司法局信阳市依法治市办、市司法局周口市依法治市办、市司法局驻马店市依法治市办、市司法局湖北省1自治州 12地级市武汉市依法治市办、市司法局黄石市依法治市办、市司法局襄樊市依法治市办、市司法局十堰市依法治市办、市司法局荆门市依法治市办、市司法局宜昌市依法治市办、市司法局荆门市依法治市办、市司法局荆州市依法治市办、市司法局鄂州市依法治市办、市司法局孝感市依法治市办、市司法局黄冈市依法治市办、市司法局咸宁市依法治市办、市司法局随州市依法治市办、市司法局恩施州依法治州办、州司法局广东省(粤)省会广州21地级市广州市依法治市办、市司法局深圳市依法治市办、市司法局珠海市依法治市办、市司法局汕头市依法治市办、市司法局韶关市依法治市办、市司法局河源市依法治市办、市司法局梅州市依法治市办、市司法局惠州市依法治市办、市司法局汕尾市依法治市办、市司法局东莞市依法治市办、市司法局中山市依法治市办、市司法局江门市依法治市办、市司法局佛山市依法治市办、市司法局阳江市依法治市办、市司法局湛江市依法治市办、市司法局茂名市依法治市办、市司法局肇庆市依法治市办、市司法局清远市依法治市办、市司法局潮州市依法治市办、市司法局揭阳市依法治市办、市司法局云浮市依法治市办、市司法局广西壮族自治区(桂)14地级市南宁市依法治市办、市司法局柳州市依法治市办、市司法局桂林市依法治市办、市司法局梧州市依法治市办、市司法局北海市依法治市办、市司法局防城港市依法治市办、市司法局钦州市依法治市办、市司法局贵港市依法治市办、市司法局玉林市依法治市办、市司法局贺州市依法治市办、市司法局百色市依法治市办、市司法局河池市依法治市办、市司法局崇左市依法治市办、市司法局来宾市依法治市办、市司法局四川省(川)局18地级市3自治州成都市法建办、市司法局自贡市法建办、市司法局攀枝花市法建办、市司法局泸州市法建办、市司法局德阳市法建办、市司法局绵阳市法建办、市司法局广元市法建办、市司法局遂宁市法建办、市司法局内江市法建办、市司法局乐山市法建办、市司法局南充市法建办、市司法局宜宾市法建办、市司法局广安市法建办、市司法局达州市法建办、市司法局巴中市法建办、市司法局雅安市法建办、市司法局眉山市法建办、市司法局资阳市法建办、市司法局阿坝州法建办、州司法局甘孜州法建办、州司法局凉山州法建办、州司法局贵州2地区 4地级市 3自治州贵阳市依法治市办、市司法局六盘水市依法治市办、市司法局遵义市依法治市办、市司法局安顺市依法治市办、市司法局铜仁地区依法治区办、地区司法局毕节地区依法治区办、地区司法局黔西南州依法治州办、州司法局黔东南州依法治州办、州司法局黔南州依法治州办、州司法局云南省8地级市 8自治州昆明市依法治市办、市司法局曲靖市依法治市办、市司法局玉溪市依法治市办、市司法局昭通市依法治市办、市司法局思茅市依法治市办、市司法局临沧市依法治市办、市司法局保山市依法治市办、市司法局丽江市依法治市办、市司法局文山州依法治州办、州司法局红河州依法治州办、州司法局西双版纳州依法治州办、州司法局楚雄州依法治州办、州司法局大理州依法治州办、州司法局德宏州依法治州办、州司法局怒江州依法治州办、州司法局迪庆州依法治州办、州司法局西藏自治区(藏)6地区 1地级市拉萨市依法治市办、市司法局那曲地区依法治区办、地区司法局昌都地区依法治区办、地区司法局山南地区依法治区办、地区司法局日喀则地区依法治区办、地区司法局阿里地区依法治区办、地区司法局林芝地区依法治区办、地区司法局陕西省(陕、秦)10地级市西安市依法治市办、市司法局延安市依法治市办、市司法局铜川市依法治市办、市司法局宝鸡市依法治市办、市司法局咸阳市依法治市办、市司法局渭南市依法治市办、市司法局汉中市依法治市办、市司法局榆林市依法治市办、市司法局商洛市依法治市办、市司法局安康市依法治市办、市司法局甘肃省(甘、陇)12地级市 2自治州兰州市依法治市办、市司法局金昌市依法治市办、市司法局白银市依法治市办、市司法局天水市依法治市办、市司法局嘉峪关市依法治市办、市司法局定西市依法治市办、市司法局平凉市依法治市办、市司法局庆阳市依法治市办、市司法局陇南市依法治市办、市司法局武威市依法治市办、市司法局张掖市依法治市办、市司法局酒泉市依法治市办、市司法局甘南州依法治州办、州司法局临夏州依法治州办、州司法局青海省1地区 1地级市局6自治州西宁市依法治市办、市司法局海东地区依法治区办、地区司法局海北州依法治州办、州司法局黄南治州依法治州办、州司法局海南州依法治州办、州司法局果洛州依法治州办、州司法局玉树州依法治州办、州司法局海西州依法治州办、州司法局宁夏回族自治区(宁)5地级市银川市依法治市办、市司法局石嘴山市依法治市办、市司法局吴忠市依法治市办、市司法局固原市依法治市办、市司法局中卫市依法治市办、市司法局新疆维吾尔自治区(新)7地区 2地级市 5自治州乌鲁木齐市依法治市办、市司法局克拉玛依市依法治市办、市司法局吐鲁番地区依法治区办、地区司法局哈密地区依法治区办、地区司法局和田地区依法治区办、地区司法局阿克苏地区依法治区办、地区司法局喀什地区依法治区办、地区司法局塔城地区依法治区办、地区司法局阿勒泰地区依法治区办、地区司法局克州依法治州办、州司法局巴州依法治州办、州司法局昌吉州依法治州办、州司法局博尔塔拉州依法治州办、州司法局伊犁州依法治州办、州司法局北京市(中华人民共和国首都)13市辖区5县东城区西城区崇文区宣武区朝阳区海淀区丰台区石景山区门头沟区房山区通州区顺义区昌平区大兴县平谷县怀柔县密云县延庆县天津市(津)14市辖区4县和平区河东区河西区南开区河北区红桥区塘沽区汉沽区大港区东丽区西青区北辰区津南区武清区静海县宁河县宝坻县蓟县上海市(沪)17市辖区3县黄埔区南市区卢湾区徐汇区长宁区静安区普陀区闸北区虹口区杨浦区闵行区宝山区嘉定区浦东新区金山区松江区青浦区南汇县奉贤县崇明县重庆市(渝)13市辖区4县级市18县5自治县渝中区大渡口区江北区沙坪坝区九龙坡区南岸区北碚区万盛区双桥区渝北区巴南区万州区涪陵区永川市合川市江津市南川市长寿县綦江县潼南县荣昌县璧山县大足县铜梁县梁平县城口县垫江县武隆县丰都县奉节县开县云阳县忠县巫溪县巫山县石柱县秀山县酉阳县李渡区黔江县彭水县海南省(琼)省会海口市依法治市办、市司法局2地级市依法治市办、市司法局海口市依法治市办、市司法局三亚市依法治市办、市司法局湖南省(湘)13地级市1自治州长沙市株洲市湘潭市衡阳市邵阳市岳阳市常德市张家界市益阳市郴州市永州市怀化市娄底市湘西州。