1960_2012年江苏省降水气候特征分析

- 格式:pdf

- 大小:689.91 KB

- 文档页数:5

第33卷第11期2011年11月2011,33(11):2080-2089Resources ScienceVol.33,No.11Nov.,2011收稿日期:2011-06-20;修订日期:2011-08-08基金项目:国家973重点基础研究发展计划(编号:2012CB955903)。

作者简介:王涛,男,河南汤阴人,博士生,从事环境变化研究。

E-mail:wht432@ 通讯作者:陶辉,E-mail :taohui0911@文章编号:1007-7588(2011)11-2080-10南通地区1960年-2007年气温与降水的年际和季节变化特征王涛1,3,陶辉1,杨强2(1.中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验室,南京210008;2.南京大学地球系统科学国际研究所,南京210093;3.中国科学院研究生院,北京100049)摘要:以南通地区7个观测站点逐月平均气温、平均最高气温、平均最低气温和降水量数据为基础,采用线性趋势法、滑动平均法、Mann-Kendall 非参数检验法、滑动t 检验法和小波分析方法,分析了1960年-2007年南通地区气温、降水的年际和季节变化趋势和突变、周期变化特征。

结果表明:1960年-2007年,年际变化以最低气温的较大增幅和较早突变为特征。

季节变化以秋冬季平均气温、平均最低气温增温明显,且冬季降水量增加,以及秋冬季增暖突变较早为主要特征。

周期变化上,气温和降水参数多存在较大时间尺度上较为稳定的变化特征,如年平均气温21~30a 和春季降水量14~25a 时间尺度的变化。

小尺度上(10a 以下)的变化较为频繁,但不是很稳定。

总体上,南通地区气温突变时间要晚于我国西部和中部地区,而降水变化不显著。

关键词:线性趋势;Mann-Kendall 检验;小波分析;气温;降水;南通1引言政府间气候变化专门委员会(IPCC )2007年报告指出,近100a (1906年-2005年)来,全球地表温度上升0.74℃,预估21世纪末期(2090年-2100年)气温将升高1.1~6.4℃[1]。

旱涝文献1.气象局,中国近五百年旱涝分布图集(1470--2000)本图集内容包括我国自1470年至1979年历年旱涝分布图共510幅;自1951年至1979年实测降水量和降水量距平百分率分布图共119幅;以及全国120个站点510年的旱涝等级序列表。

1)旱涝等级分布图旱涝等级分布图分为五个等级:1级—涝、2级—偏涝、3级—正常、4级—偏旱、5级—旱,全图共有120个站点,每个站点代表现在行政区划的1—2个地区范围。

各地旱涝等级值主要依据史料记载评定,但在有降水量记录时,则主要据实测降水量确定(R i、R、 )。

2)降水量和降水量距平百分率年降水量图根据480余站记录绘制而成,年降水量距平百分率图选用198个站资料,平均值采用1951—1976年共26年的平均值。

2.朱亚芬,530年来中国东部旱涝分布及北方旱涝演变,2003,地理学报使用我国东部地区530年来100个站的旱涝等级序列作REOF分解,根据前7个旋转空间模上高荷载区分布,将中国东部地区分成7个旱涝气候区,即东北区、华北北区、华北南区、西北区、长江中下游区、华南区及西南区,着重研究中国北方季风边缘地带旱涝演变特征。

3.张健,1644—2009年黄河中游旱涝序列重建与特征诊断,2013,地理研究选取黄河中游18个代表站点,在提高空间分辨率的基础上,采用旱涝等级法与面积加权法重建了1644—2009年各站点旱涝等级序列。

利用小波分析、累积距平、滑动t-检验等方法,检测了全区过去366年旱涝发生的周期、阶段性和突变点。

4.吴友均,1961—2008年新疆地区旱涝分布时空分布特征,2011,高原气象根据新疆地区53个气象站1961--2008年降水和温度资料,采用降水温度均一化指标确定各站旱涝等级,分析了新疆地区旱涝灾害的时间分布特征。

同时通过各站48年间的降水温度均一化指标线性变化趋势值、干旱频率、洪涝频率及旱涝频率和相应的空间分布,分析了新疆地区旱涝灾害空间分布特征。

第34卷第2期2023年3月㊀㊀水科学进展ADVANCES IN WATER SCIENCE Vol.34,No.2Mar.2023DOI:10.14042/ki.32.1309.2023.02.0031956 2016年中国年降水量及其年内分配演变特征杜军凯1,仇亚琴1,李云玲2,卢㊀琼1,郝春沣1,刘海滢1(1.中国水利水电科学研究院,北京㊀100038;2.水利部水利水电规划设计总院,北京㊀100120)摘要:为分析中国降水时空演变格局,本文在月尺度上对水利部门与国家基本气象站的降水量监测数据进行融合,针对融合后的4177个站点,使用趋势分析㊁突变检验和年内分配向量法等方法分析了集中度㊁集中期和最大4个月累积降水量占全年之比等多个指数的分布格局,分析了1956 2016年中国年降水系列的趋势性和突变性特征,以及降水年内分配过程的时空演变㊂主要结论如下:①中国降水时空分布不均,自东南到西北,年降水量总体递减,降水年内分布集中度递增;站点年降水量序列的变化趋势呈现较强的地带性,自东南到西北呈 增 减 增 的3个条带;显著增加条带分别位于东南和西部地区,显著减少的条带位于中部,从东北地区向西南绵延至边境;年降水序列的趋势性变化大多伴随着突变,发生在20世纪80年代的站点最多㊂②沿200mm 和400mm 年降水量等值线,中国北方出现1个 汛期降水减少 条带,但其时间尺度效应较强;在月尺度上,站点汛期降水占比下降,非汛期降水占比增加;而在日尺度上则相反,连续3~7d 累积降水量的波幅加大,表明降水事件的极端程度在增强㊂③降水序列变化与径流的同步性较好,中国西北和东南地区年降水量呈增加趋势,典型水文站的还原径流量同步增加;年降水量显著减少㊁且最大4个月累积降水量占比指数减少超过10%的区域集中在北方的辽河㊁海河与黄河流域等非湿润区,相应水文断面的还原径流量显著减少㊂关键词:降水;年内分配;降水集中度;降水集中期;演变规律中图分类号:P333㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀文章编号:1001-6791(2023)02-0182-15收稿日期:2023-01-04;网络出版日期:2023-03-26网络出版地址:https :ʊ /kcms /detail /32.1309.P.20230324.1649.002.html基金项目:国家重点研发计划资助项目(2021YFC3201101);国家自然科学基金资助项目(52279030)作者简介:杜军凯(1987 ),男,河南禹州人,高级工程师,博士,主要从事流域水循环及其伴生过程模拟研究㊂E-mail:du_djk@通信作者:仇亚琴,E-mail:qyq@ 联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告[1]指出,人类影响造成的气候变暖速率前所未有,全球极端天气与极端气候事件发生频率不断增强,全球尺度的降水结构发生了显著变化[2],较大程度上影响了区域水安全和经济社会可持续发展[3]㊂水循环是联系地球系统大气圈㊁水圈㊁岩石圈和生物圈的纽带㊂降水是水循环过程的总输入,研究中国降水的时空分布与演变格局可为洪涝灾害应对㊁水资源情势分析及水生态修复等工作提供科技支撑,具有重要的意义㊂在降水时空分布与演变规律方面,已有较多学者开展了相关研究㊂如在降水年际变化趋势分析方面,王英等[4]基于730个气象站的监测数据进行空间插值法和趋势分析,结果表明中国降水量从20世纪60年代到90年代呈明显下降趋势;施雅风等[5]总结了西北地区气候变化特征,指出西北地区气候向暖湿转型可能是世纪性的;张强等[6]分析了西北地区气候湿化趋势,指出西北地区西部和东部从21世纪开始同时进入增湿期;王米雪等[7]研究了1960 2013年东南沿海地区年降水量变化特征,指出2000年后东南沿海地区形成 重旱-重涝并重 的格局㊂在降水序列突变研究方面,丁一汇等[8]对青藏高原年平均气温和降水量序列进行突变检验,研究指出气候要素突变方向㊁突变时间存在较大时空差异;贾路等[9]认为西北地区降水集中度指数均值序列存在显著的突变点;张阿龙等[10]认为锡林河和巴拉格尔河流域气候突变发生在20世纪90年代至2010年;Zuo 等[11]研究表明,海河流域年降水量系列在1979年发生突变㊂在降水年内变化研究方面,刘向培等[12]从 信息熵 角度分析了厄尔尼诺与南方涛动㊁太平洋年代际涛动对中国降水集中程度的影响;㊀第2期杜军凯,等:1956 2016年中国年降水量及其年内分配演变特征183㊀Zhang等[13]定义了降水年内集中度和年内集中期指数概念和计算方法,该方法被广泛用于区域年内多尺度降水不均匀性和集中程度,以及年际变化规律等研究中㊂此外,另有学者关注降水分区区划㊁降水变化的周期性㊁雨日数与雨强演变特征㊁季节降水结构演变与平稳性㊁城市化对降水的影响,以及极端降水时空变化特征等[14-19]㊂尽管当前研究取得了丰硕成果,但在以下几个方面仍有待提升㊂首先,受测站数量㊁密度㊁数据系列长度等条件制约,当前针对全国范围的研究较少;其次,中国幅员辽阔,地形㊁地貌复杂多变,降水时空演化具有很强的地带性特征,相关规律亟需总结;再者,针对降水年内丰枯变化的相关研究有待补充,尤其是汛期降水在长时间尺度上的演变及其径流效应㊂鉴于此,本文对气象站和水文站实测降水量进行月尺度融合,以提升监测资料的时空完整性,系统分析了多项指标的时空分布格局㊁地带性变化特征及其水文效应,为揭示中国降水时空演变规律提供科技支撑㊂1㊀数据与方法1.1㊀基础数据本文所用的降水量数据来源如下:一是国家基本气象站的逐日数据,来源于国家气象数据共享网;二是水文部门上报的逐月降水量观测数据,来源于全国第三次水资源调查评价上报的降水量数据集,时间序列为1956 2016年;另有水文部门提供典型站点的日尺度观测信息㊂对国家基本气象站和水文-雨量站的监测数据进行融合,处理原则如下:①删除重复站点,如水文-雨量站与基本气象站的空间位置相同,则优先使用国家基本气象站的监测数据;②舍弃监测不全的站点,如某站点在设站年份的监测数据缺失1个月以上,则放弃;③时间尺度统一,将日观测成果转换到月㊂按上述原则处理后,共得到4177个融合站点(图1)㊂本文所用降水量等值线图来自文献[20]㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图1㊀气象站点分布Fig.1Location of the meteorological stations and the terrain landform of China1.2㊀分析方法(1)趋势与突变检验分别使用Mann-Kendall(后文简称MK)趋势检验法和PETTITT突变分析法进行趋势和突变检验㊂MK趋势检验法[21-22]是一种典型的非参数检验方法,该检验方法在气象和水文领域得以广泛应用㊂PETTITT检184㊀水科学进展第34卷㊀验[23]是一种非参数的突变检验方法,构造一个Mann-Whitney 统计量,根据构造统计量的特征进行数据序列的突变点分析㊂(2)集中程度分析采用降水年内分配的集中度(Precipitation Concentration Degree,PCD)指数和集中期(Precipitation Concen-tration Period,PCP)指数来表征降水分布的集中性特点,计算方法见式(1)和式(2)㊂PCD 指数取值介于0~1,值越大表示降水年内分配越不均匀;PCP 指数以角度为单位,将0ʎ~360ʎ分配到全年12个月,取值越大表明降水峰值越靠后㊂D PC,i =(ð12j =1r ij ˑsin θj )2+(ð12j =1r ij ˑcos θj )2/R i (1)P PC,i =arctan[(ð12j =1r ij ˑsin θj )/(ð12j =1r ij ˑcos θj )](2)式中:D PC,i 和P PC,i 分别为测站第i 年的降水年内分配PCD 指数和PCP 指数;r ij 为第i 年第j 月的降水量,mm;R i 为第i 年的年降水量,mm;θj 为第j 月中对应的角度,角度与1 12月份的对应关系参见文献[12]㊂使用年内最大4个月累积降水量占全年的比例(PEC)指数来表示站点汛期降水的分布特征,计算方法见式(3):C PE =ð4i =1P ∗i /ð12j =1P j ˑ100(3)式中:C PE 为测站PEC 指数,%;P j 为1 12月的月平均降水量,mm;P ∗i 为年内最大4个月的月均降水量,mm㊂2㊀降水量时空分布注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图2㊀测站多年平均降水量的空间分布Fig.2Spatial distribution of annual mean precipitation at the meteorological stations 2.1㊀年降水量分布格局中国幅员辽阔,东部属季风气候,西北部属温带大陆性气候,青藏高原属高寒气候,降水空间分布不均匀,总体呈 东南高㊁西北低 的特征㊂融合后站点降水量与多年平均降水量等值线[20]分布见图2㊂多年平均年降水量200mm 等值线为中国干旱区与半干旱区的分界线,该线北起内蒙古高原中部,大致沿阴山-贺兰㊀第2期杜军凯,等:1956 2016年中国年降水量及其年内分配演变特征185㊀山-六盘山-祁连山-柴达木盆地-昆仑山一线;多年平均年降水量400mm等值线沿东北 西南方向斜贯中国全境,系半干旱区与半湿润区分界线,北起大兴安岭,沿燕山-太行山-黄土高原北缘-祁连山东段分布;多年平均年降水量800mm等值线沿东西方向横贯全境,系湿润区和半湿润区的分界线;多年平均年降水量在800~1600mm的区域主要分布在 秦淮线 以南,包括淮河中下游㊁长江中下游㊁四川盆地㊁云贵高原和广西大部等地;多年平均年降水量超过1600mm的区域主要分布在东南沿海㊁湘赣山区㊁西南(云南㊁四川㊁西藏)部分山区,其中,海南岛部分区域㊁台湾岛[20]大部分地区降水量超过2000mm㊂2.2㊀年内分配特征根据式(1)和式(2),分别计算了所有站点逐年月降水量的PCD指数㊁PCP指数和最大4个月降水量占全年比例,各站点多年平均月降水量的年内集中度空间分布见图3,集中期空间分布见图4㊂(1)月降水量的年内集中度㊂由图3可见,各站点PCD指数为0.077~0.768,大体呈现北高南低的分布格局㊂0.077ɤD PC<0.200的站点主要分布在长江以南,即长江流域㊁珠江流域㊁东南诸河区和西南诸河区的大部分区域,另有黄河河源区㊁渭河南山支流㊁伊洛河等流域,以及位于天山北支与中支之间的伊犁河流域㊂0.200ɤD PC<0.320的站点集中分布在辽河区南部㊁海河区东部㊁淮河区大部和黄河中游部分区域,以及阿尔泰山南麓的额尔齐斯河流域㊂0.320ɤD PC<0.520的站点主要分布在西北诸河区,包括塔里木盆地㊁柴达木盆地及黑河上游等内陆河流域㊂0.520ɤD PCɤ0.768的站点大多散乱分布在400mm降水等值线两侧,包括松花江区西部㊁辽河区北部㊁太行山区,以及黄河上游大通河与湟水等流域㊂综上所见,中国干旱区域PCD指数值大,年降水量年内分配不均匀性强于降水量丰沛的区域㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图3㊀测站月降水量的PCD指数Fig.3PCD indexes of monthly precipitation at the meteorological stations(2)月降水量的年内集中期㊂由图4可见,各测站月降水量PCP指数为116.9ʎ~234.0ʎ,自东南至西北总体呈低 高 低的分布特征,两边PCP指数低㊁中部高㊂116.9ʎɤP PC<150.0ʎ(即集中期在6月中旬以前)的站点集中分布在长江中下游㊁东南诸河与珠江中下游地区,这与梅雨气候有关㊂150.0ʎɤP PC<175.0ʎ(集中期6月中旬至7月中旬)的站点分布在长江中游江北地区㊁长三角㊁珠江中游南岭南麓区域㊁武夷山以东的沿海地带,以及天山山区㊂175.0ʎɤP PC<190.0ʎ(集中期7月中下旬)的站点分布最广,沿东北 西南方向斜贯全国,包括东北大部㊁华北地区中部㊁青藏高原东部㊁四川盆地大部以及云贵高原东缘㊂190.0ʎɤP PCɤ234.0ʎ(集中期8月上旬至9月中旬)的站点主要分布在黄河流域大部㊁山东半岛和辽东半岛沿海地带㊁186㊀水科学进展第34卷㊀太行山区大部㊁金沙江上游㊁西南诸河以及海南岛等区域㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图4㊀测站月降水量的PCP指数分布Fig.4Distribution of PCP indexes of monthly precipitation at the meteorological stations(3)最大4个月累积降水占比㊂由图5可见,各测站PEC指数介于53.7%~97.8%,空间分布与PCP 指数类似,总体呈西北高㊁东南低的格局㊂53.7%ɤC PE<65.0%的站点绝大多数分布在长江中下游和东南诸河区,少部分位于南岭以南的柳江㊁西江流域,以及地处西北的天山山区㊂65.0%ɤC PE<75.0%的站点在上一分级(53.7%~<65.0%)的外层,东北地区主要分布在长白山以东,中部集中在祁连山东侧-秦岭-淮河沿线,以及西南的四川盆地㊁云贵高原大部,华南的珠江流域大部等区域㊂75.0%ɤC PE<85.0%的站点分布在东北平原㊁华北平原㊁黄土高原大部,以及西南的金沙江流域等㊂85.0%ɤC PEɤ97.8%的站点分布在大兴安岭山区㊁河套平原㊁柴达木盆地西部和塔里木盆地,以及青藏高原西南部等广袤地区㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图5㊀测站PEC指数分布Fig.5Distribution of proportion indexes of the maximum accumulated precipitation in4months to annual precipitation㊀第2期杜军凯,等:1956 2016年中国年降水量及其年内分配演变特征187㊀3㊀降水量时空演变3.1㊀年降水量序列的趋势性采用MK检验法对年降水量序列进行趋势分析,共有337个站点通过显著性检验(显著性水平α=0.05,详见图6)㊂通过显著性检验站点中,呈显著增加趋势的站点共142个,各站点年降水量的年际变化梯度为2.9~8.5mm/a;呈显著减少趋势的站点共195个,变化梯度为-11.7~-2.0mm/a㊂在空间分布上,各站点年降水量的变化趋势的规律性较强,自东南到西北明显呈 增 减 增 的3个条带㊂据图6可知,站点年降水量显著减少的条带位于中部,从中国东北地区向西南绵延至边境区域㊂站点年降水量显著增加的条带有2个,分别位于西北和东南地区:西北地区各站点变化趋势在空间上比较一致,基本呈增加态势;东南地区以增加为主,但空间变异性更强,沿海少数站点呈减少趋势㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图6㊀测站年降水量序列的MK趋势检验结果Fig.6Mann-Kendall trends of annual precipitation series at the meteorological stations3.2㊀年降水量序列的突变性采用PETTITT检验法对年降水量序列进行突变分析,共有282个站点通过显著性检验(显著性水平α= 0.05,详见图7)㊂各站点突变年份介于1965 2005年,具体如下:1965 1969年的站点共2个;1970 1979年的站点共70个;1980 1989年的站点共128个;1990 1999年的站点共58个;2000 2005年的站点共24个㊂对比图6和图7可知,在空间分布上,发生突变的站点与趋势变化显著的站点比较一致㊂这意味着站点年降水序列的趋势性变化大多与突变相伴㊂3.3㊀最大4个月累积降水量占比变化针对序列超过50a的2575个测站,计算各站点1960 1969年㊁2007 2016年平均PEC指数及其相对变幅㊂以1960 1969年为基准,2007 2016年平均PEC指数相对变幅超出ʃ10%的站点共有123个,空间分布见图8㊂其中,共106个站点的PEC指数下降超过10%,共17个站点的PEC指数增加10%㊂PEC指数变幅超出ʃ10%的站点空间分布同样具有较强的地带性特征㊂减幅超过10%的站点大多数位于北方地区,少部分位于南方地区;这些站点空间分布与200mm和400mm年降水量等值线走势基本一致,集中分布在2条等值线两侧,如海河流域与黄河流域过渡地带㊁三江源地区,以及天山西段㊁阿尔泰山之间的广大区域㊂增幅超过10%的站点集中分布在南方地区,大多数位于800mm等值线之南㊂188㊀水科学进展第34卷㊀注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图7㊀测站年降水量序列的PETTITT突变检验结果Fig.7Results of PETTITT abrupt detections of annual precipitation series at the meteorological stations㊀㊀200mm㊁400mm多年平均年降水量等值线分别是中国半干旱与干旱区㊁半湿润与半干旱区的分界线, PEC指数从月尺度上反映了汛期降水的集中性㊂上述分析结果表明,在中国北方较为干旱的区域,站点年降水量的年内分配呈现一定程度的 平均化 倾向,汛期降水占比下降,非汛期降水占比增加㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图8㊀测站2007 2016年平均PEC指数较1960 1969年均值的变化Fig.8Relative change of the mean PEC index from2007to2016compared with that from1960to19694㊀讨㊀㊀论4.1㊀合理性分析(1)PCP指数和PCD指数分析结果的合理性㊂降水PCD指数和PCP指数分布与气候类型密切相关,中㊀第2期杜军凯,等:1956 2016年中国年降水量及其年内分配演变特征189㊀国的降水主要受夏季风控制,具有雨热同季特点㊂习惯上,中国将大兴安岭-阴山山脉-贺兰山-乌鞘岭-巴颜喀拉山-唐古拉山-冈底斯山系作为季风区与非季风区的分界线[24](图4)㊂春季,中国大部分地区冷空气较强,来自海洋的暖湿气流在华南㊁东南一带与之交锋,这些区域进入降水集中的第1个时段,即春雨期;随时间推移,季风强度不断加大,暖湿气流在初夏时节运动到江淮地区,产生梅雨锋面系统,形成1条降水丰富的锋面雨带;暖湿气流在夏㊁秋季节到达东北㊁华北和西北部分地区时,集中产生夏雨和秋雨;之后,夏季风强度不断减弱,雨带重回东南㊁西南和华南等地㊂总体而言,降水年内分配过程存在多峰的地区,集中度较低㊁集中期较早,反之则集中度较高,集中期相对延后㊂据图4可知,中国季风区降水体现出时空上的高度集中性[25],东北㊁华北和西南等地区月降水的PCP 指数值大多高于非季风区㊂月降水量PCP指数空间分布与季风活动密切相关,如梅雨气候控制的江南㊁江淮和长江中下游地区(见‘梅雨监测指标:GB/T33671 2017“)集中期明显提前至6 7月㊂海南岛雨源主要有锋面雨㊁热雷雨和台风雨等类型,每年5 10月为多雨期,其中台风多发生在8 10月[26]㊂受台风调节,海南岛月降水量集中期相对偏后㊂自东南向西北跨过分界线后,非季风区月降水集中期有所提前㊂如北疆的天山和阿尔泰山地区,其降水受盛行西风控制,月降水PCP指数明显低于东北和华北等地㊂与已有成果进行对比,刘向培等[12]指出40ʎN附近是中国年降水集中度分布的高值区,35ʎN以南是其分布的低值区;张天宇等[27]指出华北地区年内各候降水PCD指数为0.19~0.58,PCP指数多集中在7月;张运福等[28]指出东北地区年内各旬降水量PCD指数为0.59~0.79,PCP指数集中在7月中到8月上;张录军等[29]的研究结果表明,长江流域年内各旬降水量的PCD指数为0.35~0.51,PCD指数集中在4 7月;杨金虎等[30]指出西北五省(区)绝大部分地区年内各月降水量的PCD指数为0.16~0.76,PCP指数集中在6 7月㊂本文有关PCP指数计算结果与已有成果一致,PCD指数计算结果比部分文献偏低㊂究其原因, PCD指数计算结果受时段长短的影响,时间尺度越大(如侯 月 年),其取值则越低㊂为提升监测数据时空完整性,本文据月尺度降水量数据进行分析,故PCD指数计算结果偏低㊂(2)年降水量系列趋势分析结果的合理性㊂与年降水量系列趋势分析相关成果进行对比,王米雪等[7]的研究表明,中国东南沿海地区降水呈波动上升趋势,年际增速约为1.91mm/a;徐东坡等[15]的研究表明,中国西北地区和西藏等区域年降水系列存在显著增加趋势,华北和东北部分地区降水量呈减少趋势,上述成果与3.1节的趋势分析结果一致㊂本文得出全国降水年际变化在空间分布上呈 增 减 增 条带状分布的结论,与‘中国气候变化蓝皮书2021“[31]有关中国年降水量变化速率分布图是一致的㊂为进一步分析趋势检验结果的稳定性,本文将北京㊁郑州和广州3个气象站的监测资料延长到2020年,对比1956 2016年序列与1956 2020年序列的异同,结果见表1㊂据表1可知,同一测站不同序列降水量的年际变化梯度值有所差别,但其序列增/减趋势及显著性检验结果是一致的㊂需要说明的是,降水演变过程和机理相当复杂,针对1956 2016年序列的分析结果在未来是否能持续,仍有待开展进一步的研究㊂表1㊀典型站点不同序列趋势分析结果Table1Trend analysis results of different time series at the3meteorological stations站点名称年际梯度值/(mm㊃a-1)MK检验Z统计量1956 2020年1956 2016年1956 2020年1956 2016年北京气象站-2.21-2.16-1.66-1.48郑州气象站0.020.660.010.45广州气象站 6.64 6.84 2.16∗ 1.96∗注:显著性水平α=0.05标准正态分布Z统计量的临界值为1.96;∗表示通过α=0.05的显著性检验㊂㊀㊀(3)降水变化与季风强度变化的关系㊂中国降水的趋势性与突变性变化与季风气候的变化密切相关㊂东亚夏季风在1961 2020年间总体呈减弱趋势[31],在20世纪60年代初至70年代后期偏强,在70年代末期至21世纪初偏弱,之后转强㊂中国东北地区㊁华北地区和西南地区降水量与东亚夏季风强度之间存在显著190㊀水科学进展第34卷㊀的正相关关系[32],西风带的水汽输送为中国西北大部分地区提供了基本的水汽来源[33],热带气旋降水量是中国东南沿海地区降水的重要组成部分㊂从地域分布分析,东亚夏季风强度减弱是年降水量减少条带呈 东北 西南 分布(图6)的重要原因㊂类似地,郝立生等[34]认为东亚夏季风减弱使得从南边界进入的水汽通量大量减少,进而导致了华北地区降水量减少;Zhang等[35]的研究表明,中国西北地区的西风环流和垂直方向的上升气流呈增强趋势,给西北地区输送了更多的水汽,导致区域降水量偏多㊂青藏高原的水汽来源[36]包括海源㊁陆源和再循环水汽三大部分,关于高原降水量增加的原因,众多学者认识不一:如Zhang等[37]认为大尺度环流变化导致的水汽输送增加是主因;汤秋鸿等[38]认为西南季风控制区和高原区本地水汽贡献增加是主因;黄伟[39]研究指出中国东南沿海地区热带气旋降水强度显著增加,这可能是该区域降水偏多的重要原因㊂已有研究表明,西北地区年降水量系列突变点多发生在20世纪80年代和90年代,东北地区年降水系列突变点多发生在1980 1988年[15,40];长江流域8个降水变化敏感区年降水量系列的突变点发生在1977 1998年;黄河流域上㊁中㊁下游年降水量系列突变点发生年份波动较大,变化范围介于1965 1995年[41-42]㊂本文成果与上述文献的计算结果总体一致,20世纪80年代是测站年降水系列突变较集中的一个时期,这与季风强度年代际转换有关㊂李明聪等[43]的研究结果表明,东亚夏季风关系在20世纪70年代末发生了年代际转变,南亚季风在20世纪80年代中期发生了 强 弱 转换㊂此外,由于数据来源㊁系列长度㊁突变分析方法存在差异,不同文献的分析结果有所不同㊂4.2㊀汛期降水变化的尺度效应2000年以来,中国极端天气现象频现,出现诸如北京 7㊃21 特大暴雨㊁郑州 7㊃20 特大暴雨和广州 5㊃22 特大暴雨等多个极端降水事件㊂为进一步探究汛期降水变化的尺度效应,本文选取分别位于北京市(A站)㊁郑州市(B站)和广州市(C站)的3个典型气象站,以1960 2021年逐日降水量序列为基础,分析年内连续3d㊁连续5d和连续7d最大降水量的代际变化特征,各年段相应的统计值见表2㊂典型测站年内连续3㊁5㊁7d最大降水量在代际间呈波动变化,但近期(2010 2021年均值)均处于全序列(1960 2021年)高值区㊂其中,A站和B站历史最大暴雨事件恰好发生在此时段内,拉高了近期平均水平;C站自1970年以后,日尺度降水集中度出现较稳定增长㊂年内连续3㊁5㊁7d最大降水量指标的空间异质性较强㊂A站连续3d降水量在代际间呈先减后增特点,从60年代的136.2mm减至2000 2009年的年均82.0mm,再增长到2010 2021年的年均142.9mm;B站则不同,连续3d降水量在代际间基本呈增长趋势;C站位于湿润区,代际间波动性小于A站和B站㊂表2㊀典型站点连续3 7d降水量最大值统计Table2Cumulative precipitation statistics from3to7days at the3meteorological stations单位:mm统计时段A站(北京市)B站(郑州市)C站(广州市)3d5d7d3d5d7d3d5d7d1960 1979年平均136.2159.2167.8102.5113.4124.0182.6207.8236.1 1970 1979年平均123.9141.7170.5110.9130.2138.2153.2195.0224.2 1980 1989年平均122.3136.1147.8104.6115.5123.1172.3220.4242.6 1990 1999年平均100.3111.4139.2112.4125.5137.8186.1218.9235.2 2000 2009年平均82.090.9105.9120.6137.6158.3194.9221.6251.7 2010 2021年平均142.9152.5162.4172.4198.4205.9225.7263.5291.3 1960 2021年极大值381.7381.8394.4948.4989.0990.9329.0409.3421.1极大值发生年份2016年2016年2016年2021年2021年2021年2001年1989年1989年㊀㊀典型测站的分析结果与前文 106个站点月尺度降水呈现一定程度的均化倾向 并不冲突㊂二者相结合,。

近56年马鞍山市日照时数气候变化特征分析陈裕;陆燕华;范正义;胡敬喜【摘要】利用马鞍山站1960-2015年日照时数、云量、降水等资料,采用M-K检验、线性趋势分析等统计方法,分析了马鞍山日照时数年、季变化特征以及可能影响日照时数的气象因子的变化特征,结果表明:马鞍山年日照时数呈显著减少的趋势,平均每10年减少74.0h,除春季日照时数变化不明显外,其他季节日照时数显著减少.年日照时数在1994年附近发生突变.云量和降水量是影响日照时数的因素,日照时数的显著下降与年降水量的增强关系密切,而与年平均总云量的减少无关.【期刊名称】《气象研究与应用》【年(卷),期】2016(037)003【总页数】4页(P87-90)【关键词】日照时数;气候倾向率;Mann-Kendall检验;马鞍山【作者】陈裕;陆燕华;范正义;胡敬喜【作者单位】马鞍山市气象局,安徽马鞍山243000;马鞍山市气象局,安徽马鞍山243000;马鞍山市气象局,安徽马鞍山243000;马鞍山市气象局,安徽马鞍山243000【正文语种】中文【中图分类】P46日照是太阳辐射最直接的表现形式,是反映气候状况的重要因素。

日照时数的多少直接影响到地球表面所接收的能量。

了解日照的气候特征和变化趋势,对合理布局农业生产,调整种植结构有着重要作用[1]。

任国玉[2]等通过研究指出,全国日照时数具有明显下降的趋势,变化速率为-37.6h.(10a)-1,且日照减少主要发生在中国东南部,减少最明显的地区是华北和华东地区。

虞海燕[3]等研究指出,全国四季日照时数沿海地区减少速度要快于内陆。

何彬方[4]等研究表明近50a安徽省日照时数的显著减少与水汽压的增加、能见度的下降以及雨量和雨日增加关系密切。

许多学者对当地的日照变化特征及影响因素进行了分析研究[5-15],均表明日照时数呈减少趋势。

然而,针对马鞍山的定位研究甚少。

马鞍山市位于长江下游,安徽省东部,属北亚热带湿润性季风气候,具有季风明显,四季分明,气候温暖湿润,雨热同季,雨量充足、无霜期长等特点。

极端降水特性分析研究进展江秀芳;李丽平;周立波【摘要】极端降水是极端天气气候变化的重要指标,研究其时空分布特征对于正确认识全球气候变暖背景下的极端天气气候过程具有重要意义.就近年来国内外极端降水的特征及其与大气、海洋异常的关系研究进行简要的回顾,最好提出了其存在的不足方面.【期刊名称】《气象与减灾研究》【年(卷),期】2012(035)002【总页数】6页(P1-6)【关键词】极端降水;指数;变化特征;研究回顾【作者】江秀芳;李丽平;周立波【作者单位】南京信息工程大学电子信息工程学院,江苏南京210044;福建省气象局,福建福州350001;南京信息工程大学电子信息工程学院,江苏南京210044;中国科学院大气物理研究所,北京100029【正文语种】中文【中图分类】P426.6自20世纪90年代以来,在全球气候变暖背景下(IPCC,2001,2007),中国极端天气气候事件发生频率加剧,例如1998年、2008年的南方特大洪涝灾害、2002东北低温冷害、2008年南方冻雨、2010年夏季酷暑等事件频发。

其中,极端降水事件是极端天气气候变化的一个重要表现,是衡量极端天气气候的主要指标之一。

因此,人们对极端降水的时空分布和变化特征等进行了许多研究,文中就极端降水定义、研究方法和研究进展等几个方面进行总结回顾。

早期关于极端降水事件的定义主要是按照不同气候要素来确定,比如把日降水量超过50 mm降水事件称为暴雨,日降水量超过25 mm的降水事件称为大雨等。

由此采用大雨或者暴雨这样的标准作为一个共同的阈值来研究极端降水。

然而,极端降水事件应该因地而异,比如对于干旱的中国西北[1-2],部分台站历史上从未出现过暴雨甚至大雨,而这些区域一场中雨往往会造成山体滑坡等危害。

从季节上看,我国的强降水也主要集中在夏季。

所以,按照大雨或暴雨的标准来定义阈值去研究极端降水事件存在很大问题。

对于不同地区,极端降水事件是不能完全用统一固定的日降水量来简单定义的,而且对于不同的季节,极端降水的阈值也有所差异。

櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄[D].南京:南京大学,2015.[8]MyneniRB,TuckerCJ,AsrarG,etal.Interannualvariationsinsatellite-sensedvegetationindexdatafrom1981to1991[J].JournalofGeophysicalResearchAtmospheres,1998,103(D6):6145-6160. [9]NemaniRR,KeelingCD,HashimotoH,etal.Climate-drivenincreasesinglobalterrestrialnetprimaryproductionfrom1982to1999[J].Science,2003,300(5625):1560-1563.[10]朴世龙,方精云.1982—1999年我国陆地植被活动对气候变化响应的季节差异[J].地理学报,2003,58(1):119-125.[11]朴世龙,方精云.最近18年来中国植被覆盖的动态变化[J].第四纪研究,2001,21(4):294-302.[12]方精云,朴世龙,贺金生,等.近20年来中国植被活动在增强[J].中国科学(C辑),2003,33(6):554-565,578-579.[13]刘 爽,宫 鹏.2000—2010年中国地表植被绿度变化[J].科学通报,2012,57(16):1423-1434.[14]常 纯,王心源,杨瑞霞,等.基于DEM-NDVI的高山植被带定量刻划[J].地理研究,2015,34(11):2113-2123.[15]李 薇,谈明洪.太行山区不同坡度NDVI变化趋势差异分析[J].中国生态农业学报,2017,25(4):509-519.[16]李晓光.基于MODIS-NDVI的内蒙古植被覆盖变化及其驱动因子分析[D].呼和浩特:内蒙古大学,2014.[17]刘宪锋,任志远,林志慧,等.2000—2011年三江源区植被覆盖时空变化特征[J].地理学报,2013,68(7):897-908.[18]牟乃夏,刘文宝,王海银,等.ArcGIS10地理信息系统教程———从初学到精通[M].北京:测绘出版社,2012(12):43-43.[19]王丽霞,余东洋.渭河流域NDVI与气候因子时空变化及相关性研究[J].水土保持研究,2019,26(2):249-254.邓艳君,郑治斌,张伦瑾,等.近59年江汉平原降水气候变化特征分析[J].江苏农业科学,2020,48(16):268-277.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2020.16.051近59年江汉平原降水气候变化特征分析邓艳君1,郑治斌2,张伦瑾1,刘凯文1,黄永平1(1.湖北省荆州市气象局,湖北荆州434020;2.湖北省气象学会,湖北武汉430074) 摘要:基于1960—2018年江汉平原12个气象观测站逐日降水资料,计算降水量、降水日数、降水强度以及极端降水量,采用线性拟合、趋势分析以及Mann-Kendall突变检验等方法,分析江汉平原降水的气候变化特征。

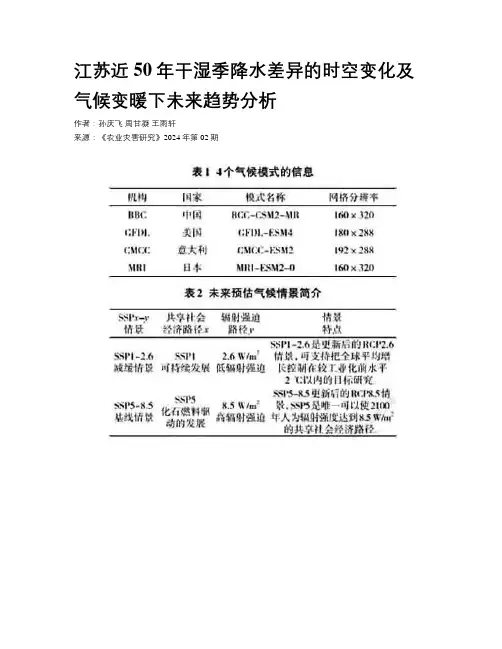

江苏近50年干湿季降水差异的时空变化及气候变暖下未来趋势分析作者:孙庆飞周甘凝王雨轩来源:《农业灾害研究》2024年第02期摘要:近50年江苏湿季降水增加趋势强度大于干季,干、湿季降水以及差异趋势从南到北递减,江苏干季降水、湿季降水以及湿干季降水之差占全年比重呈现增加-减少的相间分布。

在SSP1-2.6、SSP5-8.5情景中,2020—2099年江苏干、湿季降水总体上均呈增加趋势,湿季明显强于干季,SSP1-2.6情景干季降水增加趋势大于SSP5-8.5,而湿季降水增加趋势小于SSP5-8.5。

在干季中,SSP1-2.6情景降水增加趨势从南到北递减,极大值位于长江以南,达到了5 mm/10年,SSP1-8.5情景降水增加趋势普遍较小,仅江苏东南部和徐州北部达到了2 mm/10年。

在湿季中,2种未来情景降水趋势都在增加,SSP1-8.5明显强于SSP1-2.6,极大值达到了10 mm/10年。

关键词:干季降水;湿季降水;趋势;SSP1-2.6;SSP5-8.5中图分类号:P426.6 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)02–0-03IPCC第五次报告指出,近100多年来全球地表温度明显上升,自从20世纪70年代起全球湿度上升加剧。

IPCC第六次报告《全球升温1.5 ℃特别报告》指出,人类活动会造成全球温度比工业化前水平高约1.0 ℃,如果继续以目前的速率升温,到21世纪中叶全球升温将达到1.5 ℃[1-2]。

气温的持续升高会强化水文循环,导致我国极端气候事件的频率和强度均显著增加,造成重大的经济损失。

对于农业生产而言,气温的持续升高不仅会直接导致农业减产、食物短缺、病虫害高发、作物生产力降低等,其持续累积还会引起土地资源退化、水资源枯竭和生态环境破坏,从而制约农业的可持续发展[3-4]。

深入研究极端气候的形成机制,可以认识和预测旱涝灾害的气候背景,从而改进旱涝特征分析、监测以及预报的技术方法,对农业灾害风险的预防、监测理论的完善都有着非常重要的理论意义,还可以为国家经济的可持续发展和长期发展规划提供科学依据,为相关部门制定防汛抗旱减灾政策提供一定的参考[5]。

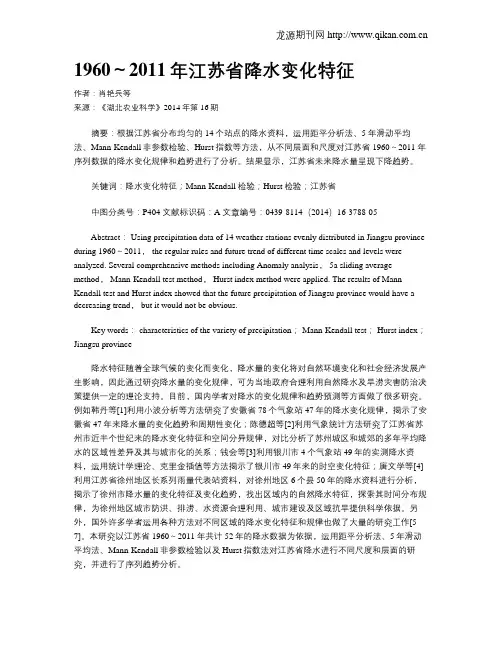

1960~2011年江苏省降水变化特征作者:肖艳兵等来源:《湖北农业科学》2014年第16期摘要:根据江苏省分布均匀的14个站点的降水资料,运用距平分析法、5年滑动平均法、Mann-Kendall非参数检验、Hurst指数等方法,从不同层面和尺度对江苏省1960~2011年序列数据的降水变化规律和趋势进行了分析。

结果显示,江苏省未来降水量呈现下降趋势。

关键词:降水变化特征;Mann-Kendall检验;Hurst检验;江苏省中图分类号:P404 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2014)16-3788-05Abstract: Using precipitation data of 14 weather stations evenly distributed in Jiangsu province during 1960~2011, the regular rules and future trend of different time scales and levels were analyzed. Several comprehensive methods including Anomaly analysis, 5a sliding average method, Mann-Kendall test method, Hurst index method were applied. The results of Mann-Kendall test and Hurst index showed that the future precipitation of Jiangsu province would have a decreasing trend, but it would not be obvious.Key words: characteristics of the variety of precipitation; Mann-Kendall test; Hurst index;Jiangsu province降水特征随着全球气候的变化而变化,降水量的变化将对自然环境变化和社会经济发展产生影响,因此通过研究降水量的变化规律,可为当地政府合理利用自然降水及旱涝灾害防治决策提供一定的理论支持。

常州地区1978年—2012年降水量时空分布特征作者:潘杰来源:《南水北调与水利科技》2015年第02期摘要:利用1978年-2012年26个雨量站资料,基于线性回归、小波分析、滑动平均曲线等方法分析了常州地区降水量时空分布特征,结果表明:35年来常州地区降水量总体呈增加趋势,降水变化存在5 a、10 a两个主周期;降水量空间分布不均,总体呈西南向东北递减的趋势,全区多年降水存在两个上升中心;城区降水多于郊区,20世纪80-90年代前期尤为明显。

关键词:常州地区;降水量;时空分布中图分类号:P426文献标志码:A文章编号:1672-1683(2015)02-0245-04Spatial and temporal characteristics of precipitation in Changzhou Area from 1978 to 2012PAN Jie(Changzhou Hydrology and Water Resources Exploratory Survey Office,Changzhou 213000,China)Abstract:Based on the precipitation data at 26 stations from 1978 to 2012 in Changzhou Area,the spatial and temporal characteristics of precipitation were analyzed using the liner regression,wavelet analysis,and moving average curve methods.The results showed that annual precipitation has an increasing trend,and there are two main periods of precipitation variation:5 years and 10 years.Precipitation has significantly spatial variations with higher values in southwest and lower values in northeast,and there are two precipitation rising centers based on average annual precipitation data.Precipitation is higher in the urban and lower in the suburbs,especially from 1980s to early 1990s.Key words:Changzhou Area;precipitation;spatial and temporal distribution常州地区地处太湖流域上游湖西区,北枕长江,南临太湖,是典型的平原水网区,下辖武进、新北、钟楼、天宁、戚墅堰五区及溧阳、金坛两市。

近60年乌苏市气候变化特征分析韦润芳;徐长春【摘要】基于乌苏市气象站1953 ~ 2012年月均气温、降水资料,采用Mann-Kendall法及Morlet小波变换等对乌苏市近60年的气温和降水数据进行了长期趋势、突变检测和周期性特征分析.结果表明,乌苏市近60年年均气温及降水均在波动中呈整体上升趋势,年均气温线性增暖率为0.35℃/10a,年降水量递增速率为7.65 mm/10a;年均气温在1988年发生了显著性突变,降水则未发生突变.四季平均气温及降水亦呈增加趋势,冬季升温最明显,增温幅度远高于夏季,其变化速率为0.58℃/10a;秋季降水量在四季中增加显著,其变化速率为2.39mm/10a.年均气温与年降水量之间不存在显著的相关性,春、夏季降水量与春、夏季平均气温之间表现为中度相关,均通过0.01的显著性水平检验;秋、冬季降水量与秋、冬季平均气温之间表现为低度相关.年均气温变化在10、18、24年时间尺度上均存在周期振荡,其中24年为1953 ~2012年气温变化的主周期.年降水量在6~8、20年时间尺度上振荡比较明显,以6~8年为整个时间域小尺度的主要周期;20年为主要周期时,其振荡主要表现在20世纪80年代以后,说明20年是20世纪80年代后的主要周期.由此可见,近60年乌苏市气候存在变暖变湿趋势.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2013(000)023【总页数】6页(P9715-9719,9785)【关键词】气温;降水;变化特征;乌苏市【作者】韦润芳;徐长春【作者单位】新疆大学绿洲生态教育部重点实验室,新疆乌鲁木齐830046;新疆大学资源与环境科学学院,新疆乌鲁木齐830046;新疆大学绿洲生态教育部重点实验室,新疆乌鲁木齐830046;新疆大学资源与环境科学学院,新疆乌鲁木齐830046【正文语种】中文【中图分类】S161IPCC第四次评估报告明确指出,近100年(1906~2005年)全球气温增长了0.74℃,这大于第三次评估报告的0.6℃,且在大陆、区域等不同空间尺度上表现出不同变化趋势[1]。

1960-2019年延庆降水气候变化特征分析发布时间:2021-09-07T09:43:25.621Z 来源:《探索科学》2021年7月下14期作者:卢海涛张杰宋楠王猛程婷婷[导读] 利用延庆国家基本站降水量观测资料,运用了统计学方法,分析了延庆站降水量的年、季、月的变化特征。

结果表明:1960-2019年延庆降水量呈现出略有减少的趋势,20世纪60年代平均降水量最多,21世纪00年代平均降水量最少,21世纪10年代略有增加,降水量年际间变化较大。

季节差异也相对明显,春季、秋季降水呈缓慢增加趋势,夏季降水呈减少趋势,冬季基本保持不变。

北京市延庆区气象局卢海涛张杰宋楠王猛程婷婷北京延庆 102100摘要:利用延庆国家基本站降水量观测资料,运用了统计学方法,分析了延庆站降水量的年、季、月的变化特征。

结果表明:1960-2019年延庆降水量呈现出略有减少的趋势,20世纪60年代平均降水量最多,21世纪00年代平均降水量最少,21世纪10年代略有增加,降水量年际间变化较大。

季节差异也相对明显,春季、秋季降水呈缓慢增加趋势,夏季降水呈减少趋势,冬季基本保持不变。

因降水主要集中在夏季,冬季降水较少,故年内降水具有中间高、两端低变化特点;年内降水分布极其不均匀,主要集中在6-8月,其中7月最高,1月和12月最少,延庆年内降水量季节变化明显,存在干、湿两季。

关键词:降水量,变化特征,1960-2019年,延庆随着全球变暖,全球极端天气频发,气候变化问题日益突出,这促使许多气象工作者投入到气候方面的研究,郝立生和丁一汇[2]从华北地区降水年代际变化特征出发,研究海温、东亚夏季风、积雪等因素变化对夏季降水量的影响机制;张陈娴等[3]分析得出清远地区年均雷暴日数分布与暴雨、大雨分布类似,自北向南逐渐增多。

降水变化对气候变化趋势有着重要的指示作用,对生活、农业生产都有着重要影响和意义[4]。

本文根据1960年-2019年延庆站60年降水资料,主要从年降水变化趋势、月降水分布以及各季节的变化进行分析,进一步了解当地的降水特征,为以后降水预报提供一定依据,也为防灾减灾提供参考,又可为地方农业的发展提供气象依据。

华东气候特点典型特征分析华东气候特点典型特征分析华东地区,简称“华东”。

建国初期,华东区曾为中国六大行政区之一,为当时一级行政区,于1954年撤销,辖区相当于现在的上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东和台湾等地,江西省当时属中南区。

下面是店铺给大家整理的华东气候特点,希望能帮到大家!华东的气候特点华东地区,简称“华东”,是中国东部地区的简称,华东地区大多地处我国东南沿海,属亚热带季风型气候,并具有海洋性气候特点.全年气候温和湿润,量充沛.风的季节性变化明显,寒暑交替,四季分明.其主要气候特点为:春季多雨,夏季闷热,秋高气爽,冬季湿冷.华东地区年平均降水量为13~18℃,年平均气温为15~18℃。

杭州杭州市地处中北亚热带过渡区,温暖湿润,四季分明,光照充足,雨量丰沛。

一年中,随着冬、夏季风逆向转换,天气系统、控制气团和天气状况均会发生明显的季节性变化,形成春多雨、夏湿热、秋气爽、冬干冷的气候特征。

杭州市年平均气温15.3℃~17℃。

苏州苏州位于北亚热带湿润季风气候区,温暖潮湿多雨,季风明显,四季分明,冬夏季长,春秋季短。

苏州人的着装普通、随意,多姿多彩。

时您只要穿上舒适、休闲、方便的服装即可。

当然,苏州的季节变化也较明显,1月平均气温2-3℃,7月平均气温28℃,所以,如果您是初春或深秋来此旅游,最好在准备一件冬衣,以防突袭的寒气。

上海上海属北亚热带季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。

上海气候温和湿润,春秋较短,冬夏较长,年平均气温16℃左右。

7、8月份气温最高,月平均约28℃;1月份最低,月平均约4℃。

年降水量约1200毫米,年平均雷暴日数30.1天,降雪稀少。

冬无严寒,一年四季都可旅游,其中春、秋两季是最佳旅游季节。

南京南京属亚热带季风气候,雨量充沛,年降水1200毫米,四季分明,年平均温度15.4°C,年极端气温最高39.7°C,最低-13.1°C,年平均降水量1106毫米。

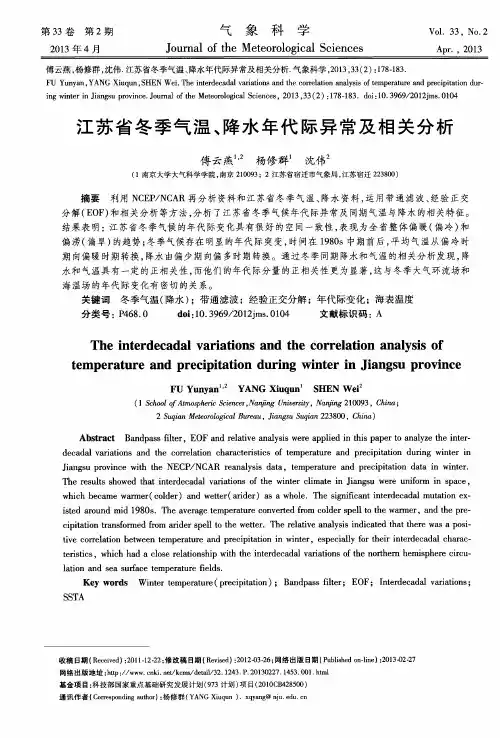

1960-2012年江苏地区蒸发量变化及影响因子分析买苗;火焰;项瑛;苗茜【摘要】Based on pan evaporation data and other meteorological observation data at 43 weather stations in Jiang-su province from 1960 to 2012,climate variation of pan evaporation and its impact factors were analyzed.The re-sults indicate that annual evaporation is in a decreasing trend as a whole,and its decreasing rate is 18.6 mm perdecade.Evaporation in 1980s is 127 mm less than that in 1960s and the decreasing rate is 8.5%,while that in early 2000s is 49.8 mm more than that in 1980s and the increasing rate is 3.6%.Evaporation decreases significantly in summer and winter,while it is not significant in spring andautumn.Stations with annual evaporation reduction ac-count for 76.7% of the total stations,while other stations have no significantchange.Evaporation decreases signif-icantly in Huaibei region and slowly in the south of Jiangsu province.Difference of amplitude of both climate tend-ency rates is obvious,and the maximum and minimum values are -84.9 mm per decade in Xinyi and -7.9 mm per decade in Danyang respectively.Analysis of correlation with evaporation suggests that air temperature and va-por pressure are in increasing trends;sunshine percentages,relative humidity,wind speed,cloud cover are in signifi-cantly decreasing trends;precipitation remains no significant change.Among all meteorological factors,sunshine percentages and average wind speed are major meteorological impact factors for evaporation change.M-K test alsoconfirms that annual evaporation,sunshine percentages,and average wind speed have significantly decreasing trends.%利用1960—2012年江苏地区43个气象站20 cm 口径蒸发皿观测资料及其相关气象要素分析了江苏地区蒸发量的气候变化特征和影响因子。

近60 年来南通市夏季气温和降水的变化特征黄亮 1 沈亚平2 彭小燕1 丁爱萍11 .南通市气象局226006,2 启东市气象局226200摘要:针对南通市近60 年的夏季气温和降水资料,文章使用了小波变换、交叉谱分析等统计方法揭示了南通市夏季气温和降水在年际到年代际尺度上的变化特点,以及二者所表现来的主要振荡周期及位相特征。

结果表明,近60 年来,南通市夏季气温和降水变化总体上呈现为负相关,二者都经历了正、负、正的年代际异常阶段,但年代际背景发生转折的时间并不一致,而且气温和降水在各自异常阶段里表现出来的主要振荡周期也有明显差异,其中夏季气温的振荡周期长期以来相对比较稳定,主要表现为2-4 年周期的振荡;而夏季降水在大部分时间内都呈现出准两年振荡,但在上世纪70 年代到90 年代初的时间内,其同时呈现出准两年和4-6 年两种尺度的振荡。

进一步分析指出,气温和降水在准6 年、准10 年周期的振动上有密切相关,其中气温位相落后降水位相分别为0 .2年和0 .5年左右;此外,气温与降水在准2 年周期振动上也存在较好相关,而对于该种周期尺度的振动,气温和降水的位相是基本同步的。

关键词:气温降水小波变换交叉谱周期1 引言气候变化是全球变化的重要组成部分,与人类的生存环境息息相关。

人类只有详细的了解气候变化的历史、幅度、机制,才能更好的预测将来的气候变化趋势以及其对人类社会的影响。

我国建国后大量正规气象台站的建立,以及密集、丰富的器测资料的产生,保证了学者们对中国气候变化的认识逐渐趋于全面、深刻。

林学椿等[ 1]根据160 个站气温资料,发现从20 世纪50 年代到90 年代初,我国年平均气温以0 .4℃/ 10a 的速率上升,增温最大的是东北和华北区。

陈隆勋等[ 2 ] 研究指出,近80 年中,中国经历了20 世纪40 年代和90 年代及以后的2 个暖期和50~70 年代的相对冷期;而中国的降水以20 世纪50 年代最多,20 年代和60~70 年代为少期。