第4章智能传感器的集成技术.

- 格式:ppt

- 大小:3.58 MB

- 文档页数:53

摘要摘要在科学技术高速发展的现代社会中,人类已经入瞬息万变的信息时代,人们在日常生活,生产过程中,主要依靠检测技术对信息经获取、筛选和传输,来实现制动控制,自动调节,目前我国已将检测技术列入优先发展的科学技术之一。

由于微电子技术,光电半导体技术,光导纤维技术以及光栅技术的发展,使得光电传感器的应用与日俱增。

这种传感器具有结构简单、非接触、高可靠性、高精度、可测参数多、反应快以及结构简单,形式灵活多样等优点,在自动检测技术中得到了广泛应用,它一种是以光电效应为理论基础,由光电材料构成的器件。

它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。

光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。

关键字:光电元件传感器分类传感器应用摘要ABSTRACTThe photoelectric transducer adopts the photoelectric component as the transducer measuring the component. It changes the change measured into a change of the optical signal at first, then further change the optical signal into an electric signal through the photoelectric component. The photoelectric transducer is generally made up of light source, optical thorough fare and photoelectric component three parts. The photoelectric detection method has precision high, reacts fast, advantage of exposed to ing etc.s, and can examine the parameter more,the transducer is of simple structure, the form is flexible, so, it is very extensive that the photoelectricity type transducer is employed in measuring and controlling. The photoelectric transducer realizes the key component that the photoelectricity changes in various photoelectric detection systems, it change into electric device of signal optical signal (infrared can seeing and purple other ray radiation). The photoelectricity type transducer is regarded photoelectric device as and changed the transducer of the component. It was not electric consumption that it caused the light quantity to change directly that it can be used for measuring, only strong, illuminance, radiation examine warmly, the gas composition is analyzed etc.; Other ones that can also be used and measured and can change into a light quantity and change are not the electric consumption such as part diameter, surface roughness, meets an emergency, the displacement, vibration, pace, acceleration, and the form of object, discernment of working state,etc.. The photoelectricity type transducer is not exposed to, respond the fast, reliable characteristic of performance, so won extensive application in the industrial automation device and machine philtrum. In recent years, new Devices photoelectric constantly emerge, especially CCD picture the births of transducer, transducers photoelectric the further to last chapter innovated to turn on.Keywords:Photoelectric component Transducer classification Application of transducer目录第一章绪论 (1)1.1 传感器发展史 (1)1.2光电传感概述 (2)第二章光电传感器基本原理 (3)2.1 光电效应 (3)2.2 光电元件及特性 (3)2.3 光电传感器 (6)第三章 CCD传感器 (11)3.1 光固态图象传感器 (11)3.1.1 CCD的结构和基本原理 (11)3.1.2 线型CCD图像传感器 (12)3.1.3 面型CCD图像传感器 (13)3.2 C CD图像传感器应用 (15)3.2.1 工件尺寸检测 (15)3.2.2 CCD传感器在公共交通上的应用 (16) 第四章光纤传感器 (17)4.1 光纤传感器的原理和组成 (17)4.2 光纤传感器的类型及特点 (17)4.3 光纤传感器的应用领域 (18)4.4 光纤传感器(FOS)应用原理 (20) 4.5 光纤传感器的实际应用 (21) 4.5.1 光纤液位传感器 (22)4.5.2 电力工业中的应用 (22)第五章其它光电传感器 (25)5.1 高速光电二极管 (25)5.1.1 PIN结光电二极管 (25)5.1.2 雪崩光电二极管(APD) (26) 5.2 色敏光电传感器 (26)5.3 光位置传感器 (27)第六章总结与展望 (29)6.1 总结 (29)6.2 展望 (30)致谢 (31)参考文献 (33)第一章绪论 1第一章绪论1.1 传感器发展史传感技术的发展经历了三个阶段,即结构型传感器、物性型传感器和智能型传感器,其测量技术、方法和特点的发展历程见表1。

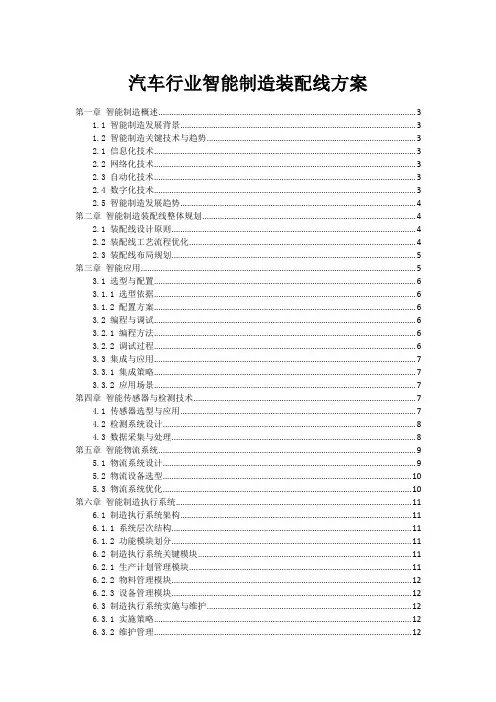

汽车行业智能制造装配线方案第一章智能制造概述 (3)1.1 智能制造发展背景 (3)1.2 智能制造关键技术与趋势 (3)2.1 信息化技术 (3)2.2 网络化技术 (3)2.3 自动化技术 (3)2.4 数字化技术 (3)2.5 智能制造发展趋势 (4)第二章智能制造装配线整体规划 (4)2.1 装配线设计原则 (4)2.2 装配线工艺流程优化 (4)2.3 装配线布局规划 (5)第三章智能应用 (5)3.1 选型与配置 (6)3.1.1 选型依据 (6)3.1.2 配置方案 (6)3.2 编程与调试 (6)3.2.1 编程方法 (6)3.2.2 调试过程 (6)3.3 集成与应用 (7)3.3.1 集成策略 (7)3.3.2 应用场景 (7)第四章智能传感器与检测技术 (7)4.1 传感器选型与应用 (7)4.2 检测系统设计 (8)4.3 数据采集与处理 (8)第五章智能物流系统 (9)5.1 物流系统设计 (9)5.2 物流设备选型 (10)5.3 物流系统优化 (10)第六章智能制造执行系统 (11)6.1 制造执行系统架构 (11)6.1.1 系统层次结构 (11)6.1.2 功能模块划分 (11)6.2 制造执行系统关键模块 (11)6.2.1 生产计划管理模块 (11)6.2.2 物料管理模块 (12)6.2.3 设备管理模块 (12)6.3 制造执行系统实施与维护 (12)6.3.1 实施策略 (12)6.3.2 维护管理 (12)7.1 数据挖掘与分析技术 (12)7.1.1 数据采集与预处理 (13)7.1.2 数据挖掘技术 (13)7.1.3 数据分析方法 (13)7.2 决策支持系统设计 (13)7.2.1 系统集成性 (13)7.2.2 可扩展性 (14)7.2.3 用户体验 (14)7.2.4 数据安全 (14)7.3 大数据分析应用 (14)7.3.1 生产效率优化 (14)7.3.2 质量控制 (14)7.3.3 设备维护 (14)7.3.4 供应链管理 (14)7.3.5 个性化定制 (14)第八章质量管理与控制 (14)8.1 质量检测与监控 (14)8.1.1 检测设备与方法 (14)8.1.2 在线监测与离线检测 (15)8.1.3 检测数据管理 (15)8.2 质量改进与优化 (15)8.2.1 质量改进策略 (15)8.2.2 质量改进措施 (15)8.2.3 质量改进效果评价 (15)8.3 质量数据分析与应用 (15)8.3.1 数据分析方法 (15)8.3.2 数据应用策略 (16)8.3.3 数据可视化与决策支持 (16)第九章安全生产与环境保护 (16)9.1 安全生产管理体系 (16)9.1.1 管理架构 (16)9.1.2 安全生产制度 (16)9.1.3 安全生产培训与教育 (16)9.1.4 安全生产投入 (16)9.2 环境保护措施 (16)9.2.1 环保政策法规遵守 (16)9.2.2 清洁生产 (17)9.2.3 废弃物处理 (17)9.2.4 环境监测与评估 (17)9.3 安全生产与环境保护技术 (17)9.3.1 安全生产技术 (17)9.3.2 环境保护技术 (17)9.3.3 安全生产与环境保护技术创新 (17)10.1 项目实施与管理 (17)10.2 运维管理体系 (18)10.3 持续改进与优化 (18)第一章智能制造概述1.1 智能制造发展背景全球工业4.0战略的深入推进,智能制造已成为我国汽车行业转型升级的关键环节。

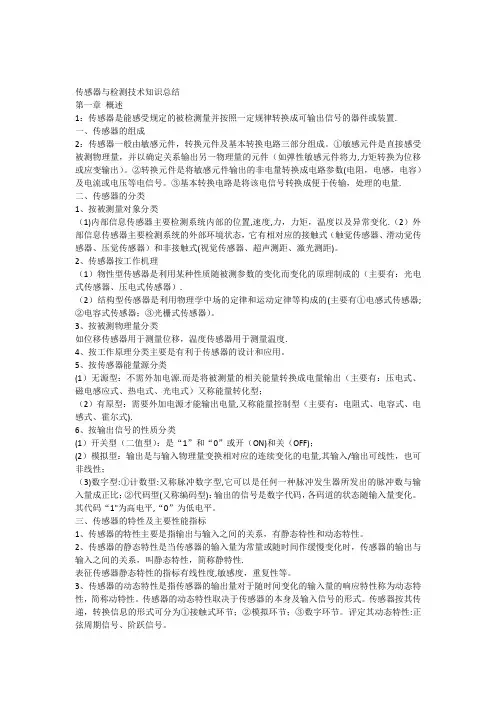

传感器与检测技术知识总结第一章概述1:传感器是能感受规定的被检测量并按照一定规律转换成可输出信号的器件或装置.一、传感器的组成2:传感器一般由敏感元件,转换元件及基本转换电路三部分组成。

①敏感元件是直接感受被测物理量,并以确定关系输出另一物理量的元件(如弹性敏感元件将力,力矩转换为位移或应变输出)。

②转换元件是将敏感元件输出的非电量转换成电路参数(电阻,电感,电容)及电流或电压等电信号。

③基本转换电路是将该电信号转换成便于传输,处理的电量.二、传感器的分类1、按被测量对象分类(1)内部信息传感器主要检测系统内部的位置,速度,力,力矩,温度以及异常变化.(2)外部信息传感器主要检测系统的外部环境状态,它有相对应的接触式(触觉传感器、滑动觉传感器、压觉传感器)和非接触式(视觉传感器、超声测距、激光测距)。

2、传感器按工作机理(1)物性型传感器是利用某种性质随被测参数的变化而变化的原理制成的(主要有:光电式传感器、压电式传感器).(2)结构型传感器是利用物理学中场的定律和运动定律等构成的(主要有①电感式传感器;②电容式传感器;③光栅式传感器)。

3、按被测物理量分类如位移传感器用于测量位移,温度传感器用于测量温度.4、按工作原理分类主要是有利于传感器的设计和应用。

5、按传感器能量源分类(1)无源型:不需外加电源.而是将被测量的相关能量转换成电量输出(主要有:压电式、磁电感应式、热电式、光电式)又称能量转化型;(2)有原型:需要外加电源才能输出电量,又称能量控制型(主要有:电阻式、电容式、电感式、霍尔式).6、按输出信号的性质分类(1)开关型(二值型):是“1”和“0”或开(ON)和关(OFF);(2)模拟型:输出是与输入物理量变换相对应的连续变化的电量,其输入/输出可线性,也可非线性;(3)数字型:①计数型:又称脉冲数字型,它可以是任何一种脉冲发生器所发出的脉冲数与输入量成正比;②代码型(又称编码型):输出的信号是数字代码,各码道的状态随输入量变化。

《智能传感与检测》课程教学大纲一、课程基本信息(四号黑体)二、课程目标(四号黑体)(一)总体目标:(小四号黑体)《智能传感器与检测》智能制造工程专业的专业基础课程。

本课程理论严谨,逻辑性强、运用了一定数学分析方法、结合实验来进行测控系统的分析和传感器的应用、同时和工程实际有密切的联系。

通过本课程的学习,应使学生掌握误差分析与系统特性分析技术的基本理论、结构性传感器、物性型传感器、固态传感器、其它智能传感器的基本原理、基本特性和测量电路等,以及压力检测、温度检测以及机械量检测等相关以具体检测物理量为目的的检测方案,使学生掌握智能检测系统的设计和分析方法,能够根据工程需要选用合适的智能传感器,并能够对智能检测系统的性能进行分析、对测得的数据进行处理,为后续课程的学习打下厚实的基础;并提高对智能测控系统进行分析和解决工程测量问题的能力;树立理论联系实际的科学作风。

(二)课程目标:(小四号黑体)(课程目标规定某一阶段的学生通过课程学习以后,在发展德、智、体、美、劳等方面期望实现的程度,它是确定课程内容、教学目标和教学方法的基础。

)(五号宋体)课程目标1:知识与技能目标1.1 知识目标通过智能传感器与检测技术的学习,应使学生系统地掌握智能传感器的工作原理、基本结构、测量电路及各种应用,熟悉非电量测量的基本知识及误差处理方法,熟悉智能制造过程主要参数的检测方法,了解智能传感器的发展趋势机器在智能制造和科学技术方面的广泛应用,具有正确应用智能传感器的能力。

1.2 能力目标锻炼学生应用各种手段查阅文献资料、获取信息、拓展知识领域、继续学习并提高业务水平的能力;通过实验环节,使学生更牢固的掌握理论知识和实操能力,培养严谨求实的作风、解决实际问题的能力以及初步的设计能力。

课程目标2:方法与过程目标2.1 方法目标课程内容分为三大块:基础理论、典型智能传感器原理与应用以及典型参量的测试。

在基础理论部分,采取“以兴趣为核心”的方式,让学生以从感兴趣和有亲身感知的事件中由实践到理论,从工程实际到科学认识传感器;再分门别类讲述每种传感器,由于传感器涉及知识面广、种类多、发展快,在讲解每种传感器时在内容的组织和讲解上采用基本相同的知识线路:传感器工作原理→分类及结构→工作特性参数→误差及补偿→基本信号调理电路→应用示例,这样有利于学生掌握重点内容,同时采取“以问题为核心”的方式,从科学到工程,引导学生对传感器工作原理进行探究,根据工程需要对科学问题进行提炼;在典型参量测试部分,采取“以案例或课题为核心”的方式,从科学到工程,从单元构建系统,进行设计学习。

第一章1.什么是传感器?它由哪几个部分组成?分别起到什么作用?解:传感器是一种以一定的精确度把被测量转换为与之有确定对应关系的、便于应用的某种物理量的测量装置,能完成检测任务;传感器由敏感元件,转换元件,转换电路组成。

敏感元件是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的物理量;转换元件把敏感元件的输出作为它的输入,转换成电路参量;上述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电量输出。

2.传感器技术的发展动向表现在哪几个方面?解:(1)开发新的敏感、传感材料:在发现力、热、光、磁、气体等物理量都会使半导体硅材料的性能改变,从而制成力敏、热敏、光敏、磁敏和气敏等敏感元件后,寻找发现具有新原理、新效应的敏感元件和传感元件。

(2)开发研制新型传感器及组成新型测试系统①MEMS 技术要求研制微型传感器。

如用于微型侦察机的CCD 传感器、用于管道爬壁机器人的力敏、视觉传感器。

②研制仿生传感器③研制海洋探测用传感器④研制成分分析用传感器⑤研制微弱信号检测传感器(3)研究新一代的智能化传感器及测试系统:如电子血压计,智能水、电、煤气、热量表。

它们的特点是传感器与微型计算机有机结合,构成智能传感器。

系统功能最大程度地用软件实现。

(4)传感器发展集成化:固体功能材料的进一步开发和集成技术的不断发展,为传感器集成化开辟了广阔的前景。

(5)多功能与多参数传感器的研究:如同时检测压力、温度和液位的传感器已逐步走向市场。

3.传感器的性能参数反映了传感器的什么关系?静态参数有哪些?各种参数代表什么意义?动态参数有那些?应如何选择?解:在生产过程和科学实验中,要对各种各样的参数进行检测和控制,就要求传感器能感受被测非电量的变化并将其不失真地变换成相应的电量,这取决于传感器的基本特性,即输出—输入特性。

衡量静态特性的重要指标是线性度、灵敏度,迟滞和重复性等。

1)传感器的线性度是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度;2)传感器的灵敏度S是指传感器的输出量增量A y与引起输出量增量A y的输入量增量X 的比值;3)传感器的迟滞是指传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程期间其输出-输入特性曲线不重合的现象;4)传感器的重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲 线不一致的程度。

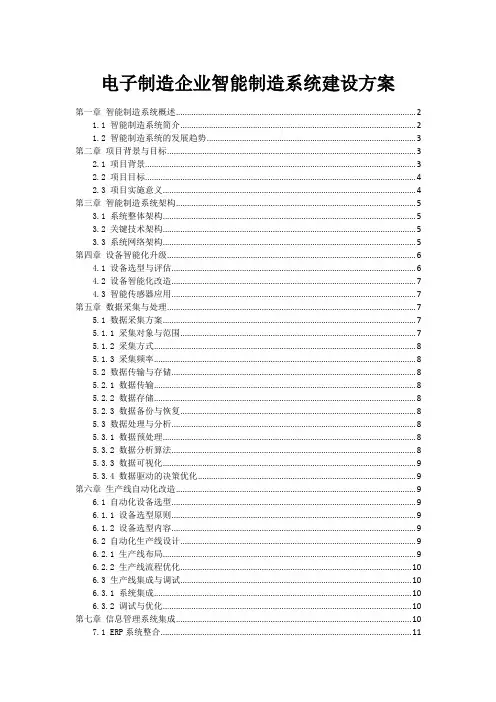

电子制造企业智能制造系统建设方案第一章智能制造系统概述 (2)1.1 智能制造系统简介 (2)1.2 智能制造系统的发展趋势 (3)第二章项目背景与目标 (3)2.1 项目背景 (3)2.2 项目目标 (4)2.3 项目实施意义 (4)第三章智能制造系统架构 (5)3.1 系统整体架构 (5)3.2 关键技术架构 (5)3.3 系统网络架构 (5)第四章设备智能化升级 (6)4.1 设备选型与评估 (6)4.2 设备智能化改造 (7)4.3 智能传感器应用 (7)第五章数据采集与处理 (7)5.1 数据采集方案 (7)5.1.1 采集对象与范围 (7)5.1.2 采集方式 (8)5.1.3 采集频率 (8)5.2 数据传输与存储 (8)5.2.1 数据传输 (8)5.2.2 数据存储 (8)5.2.3 数据备份与恢复 (8)5.3 数据处理与分析 (8)5.3.1 数据预处理 (8)5.3.2 数据分析算法 (8)5.3.3 数据可视化 (9)5.3.4 数据驱动的决策优化 (9)第六章生产线自动化改造 (9)6.1 自动化设备选型 (9)6.1.1 设备选型原则 (9)6.1.2 设备选型内容 (9)6.2 自动化生产线设计 (9)6.2.1 生产线布局 (9)6.2.2 生产线流程优化 (10)6.3 生产线集成与调试 (10)6.3.1 系统集成 (10)6.3.2 调试与优化 (10)第七章信息管理系统集成 (10)7.1 ERP系统整合 (11)7.2 MES系统整合 (11)7.3 数据共享与交换 (11)第八章智能决策与优化 (12)8.1 生产调度优化 (12)8.2 库存管理优化 (12)8.3 质量控制优化 (13)第九章安全生产与环保 (13)9.1 安全生产管理 (13)9.1.1 安全生产目标 (13)9.1.2 安全生产责任制 (13)9.1.3 安全管理制度 (13)9.1.4 安全生产培训 (13)9.1.5 安全生产检查与整改 (14)9.2 环保监测与控制 (14)9.2.1 环保监测 (14)9.2.2 环保设施 (14)9.2.3 环保管理 (14)9.2.4 环保培训 (14)9.2.5 环保技术创新 (14)9.3 应急预案与处理 (14)9.3.1 应急预案编制 (14)9.3.2 应急预案演练 (14)9.3.3 应急处理组织 (14)9.3.4 应急物资准备 (15)9.3.5 应急信息沟通 (15)第十章项目实施与运维 (15)10.1 项目实施计划 (15)10.2 项目风险管理 (15)10.3 系统运维与维护 (16)第一章智能制造系统概述1.1 智能制造系统简介智能制造系统是集成了现代信息技术、自动化技术、网络技术、人工智能技术等多种技术的复合系统,旨在实现生产过程的智能化、自动化和高效化。