马立克氏病的研究概览

- 格式:doc

- 大小:66.50 KB

- 文档页数:8

蛋鸡马立克氏病的流行病学临床特征病理变化和预防措施【摘要】蛋鸡马立克氏病是一种常见的动物传染病,严重影响了养鸡业的发展。

本文将从流行病学特征、临床表现特征、病理变化分析以及预防措施建议等方面对该病进行探讨。

流行病学调查发现,该病在特定季节和地区有较高的发病率,常由病原体传播而来。

临床上患鸡呈现出明显的症状,如食欲减退、蛋白质代谢紊乱等。

病理变化表现为内脏器官出现典型病变特征,如出血点和淋巴滤泡增生等。

针对该病的预防措施主要包括加强饲养管理、环境卫生控制以及定期接种疫苗等。

通过全面了解蛋鸡马立克氏病的特征和病理变化,有助于提高预防和防治水平,为保障养鸡业的健康发展提供参考。

【关键词】蛋鸡马立克氏病、流行病学、临床表现、病理变化、预防措施、研究总结、未来展望1. 引言1.1 疾病概述蛋鸡马立克氏病是一种由毒力强大的细菌马立克氏杆菌引起的感染性疾病。

该病在全球范围内广泛流行,尤其在禽类养殖业中造成了严重的危害。

马立克氏杆菌是一种革兰氏阴性细菌,具有极强的耐热性和抗药性,使得蛋鸡容易被感染并传播病原体。

蛋鸡马立克氏病的主要传播途径为飞沫传播和粪便传播,饲料和饮水中的细菌也是重要的传播源。

患有该病的蛋鸡表现出明显的生长停滞、食欲减退和体温升高等临床症状,严重时可能导致死亡率增加。

由于该病的传播速度快、病情严重,因此预防工作至关重要。

通过加强卫生管理、定期检测和及时隔离疑似感染蛋鸡等措施,可以有效降低蛋鸡马立克氏病的发生率,保障蛋鸡养殖业的健康发展。

希望通过对该病的深入了解和有效防控,能够有效遏制疫情的蔓延,为蛋鸡养殖业的稳定发展做出贡献。

2. 正文2.1 流行病学特征蛋鸡马立克氏病是一种由马立克氏菌引起的禽类传染病,主要感染鸡和其他家禽。

在流行病学调查中发现,蛋鸡马立克氏病主要在沿海地区和温暖湿润的气候条件下较为多见。

高密度饲养和环境条件恶劣也是疫情暴发的重要因素。

野生鸟类和各类昆虫也可能是病原的携带者和传播者,增加了疫病的传播风险。

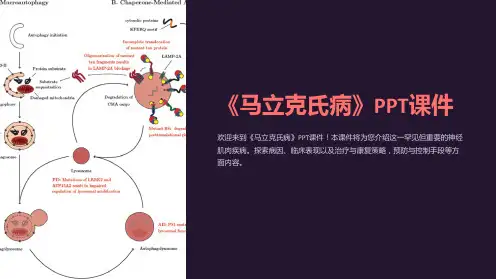

马立克氏病一、概述:鸡马立克氏病是由马立克病毒引起鸡的一种淋巴组织增生性疾病。

以病鸡的外周神经、性腺、虹膜、各种内脏器官、肌肉和皮肤发生单核细胞浸润,形成淋巴肿瘤为特征。

OIE将其列为B类疫病。

一般分为神经型(古典型)、急性型(内脏型)、眼型和皮肤型四种,有时可混合发生。

二、症状:本病具有高度接触传染性,病毒一旦侵入易感鸡群,其感染率几乎可达100%。

本病发生与鸡年龄有关,年龄越轻,易感性越高,因此,1日龄雏鸡最易感。

本病多发于5~8周龄的鸡,发病高峰多在12~20周龄之间。

神经型:主要表现为步态不稳、共济失调。

特征症状是一肢或多肢麻痹或瘫痪,形成一腿伸向前方一腿伸向后方,翅膀麻痹下垂(俗称穿大褂)。

颈部麻痹致使头颈歪斜,嗉囊因麻痹而扩大(俗称大嗉子)。

剖检可见受害神经肿胀变粗,常发生于坐骨神经、颈部迷走神经、臂神经丛、腹腔神经丛和肠系膜神经丛,神经纤维横纹消失,呈灰白或黄白色。

内脏型:常侵害幼龄鸡,死亡率高。

剖检可见内脏器官有灰白色的淋巴细胞性肿瘤。

常见于性腺(尤其是卵巢),其次是肾、脾、心、肝、肺、胰、肠系膜、腺胃、肠道、肌肉等器官组织。

眼型:主要侵害虹膜,单侧或双眼发病,视力减退,甚至失明。

可见虹膜增生退色,呈混浊的淡灰色(俗称灰眼或银眼)。

瞳孔收缩,边缘不整呈锯齿状。

皮肤型:以皮肤毛囊形成小结节或肿瘤为特征。

最初见于颈部及两翅皮肤,以后遍及全身皮肤。

三、解剖病变:病鸡的最常见病变是外周神经的病变,最常侵害腹腔神经丛,坐骨神经丛,臂神经和内脏大神经。

受侵的神经变大变粗,比正常的粗2~3 倍以上,黄白色或灰白色,横纹消失,因病变常侵害单侧,所以病变轻微时与对侧神经对比,是有助于诊断的。

内脏器官最常见的是卵巢,其次为肾、脾、肝、心、肺、胰脏、肠系膜、腺胃、肠道、肌肉等组织。

在上述组织中长出大小不等的肿瘤块,灰白色,质地坚硬而致密。

有时肿瘤于组织中弥漫性增长,整个器官变大,肿瘤组织色泽灰白,与原来组织色彩相间存在,成为大理石状斑纹。

鸡马立克氏病的诊断及综合防治分析【摘要】鸡马立克氏病是一种由立克次体引起的传染病,常见于家禽和家畜中。

本文通过对该病的临床症状、诊断方法、综合防治措施、预防措施和治疗方法进行分析,探讨了如何有效预防和控制该病的发生。

结论部分强调了综合防治在鸡马立克氏病防控中的重要性,并指出未来研究方向是进一步探索新的预防和治疗手段,以提高疾病的防治效果。

本研究有助于更好地认识和应对鸡马立克氏病,为相关领域的疾病防控提供参考和借鉴。

【关键词】鸡马立克氏病、诊断、综合防治、临床症状、预防、治疗、重要性、研究方向1. 引言1.1 疾病概况鸡马立克氏病,是一种由蠕虫寄生引起的传染性疾病,主要影响家禽和马类动物。

该病主要发生在热带和亚热带地区,是引起大量动物死亡的重要原因之一。

鸡马立克氏病的致病原是一种寄生在动物体内的寄生虫,会在动物的消化道内产卵,造成动物消化道出血、贫血等症状。

这些寄生虫的传播途径主要是通过受感染的动物排泄物,例如粪便、尿液等。

人类可以通过接触受感染的动物或其排泄物而感染此病,因此鸡马立克氏病也是一种人畜共患病。

这种病害给畜牧业和家禽养殖业带来了严重的经济损失,同时也对人类健康构成潜在威胁。

及早了解鸡马立克氏病的疾病概况,并采取有效的预防和控制措施,对于维护动物健康和保障人类健康都是至关重要的。

在本文中,将介绍鸡马立克氏病的临床症状、诊断方法、综合防治措施、预防措施和治疗方法,以及探讨综合防治的重要性和未来研究方向。

1.2 研究背景鸡马立克氏病是一种由鸡马立克氏菌引起的传染性疾病,主要发病部位为动物的消化系统和呼吸系统。

病原体主要通过接触传播和食物传播的方式传播,并且具有较强的致病性和传染性。

鸡马立克氏病对养殖业造成了严重的危害,不仅会造成动物的死亡,还会导致养殖损失和经济损失。

随着养殖业的发展和规模的扩大,鸡马立克氏病的防治工作显得尤为重要。

目前对该病的诊断和防治方面还存在一定的问题和挑战,需要进一步的研究和探索。

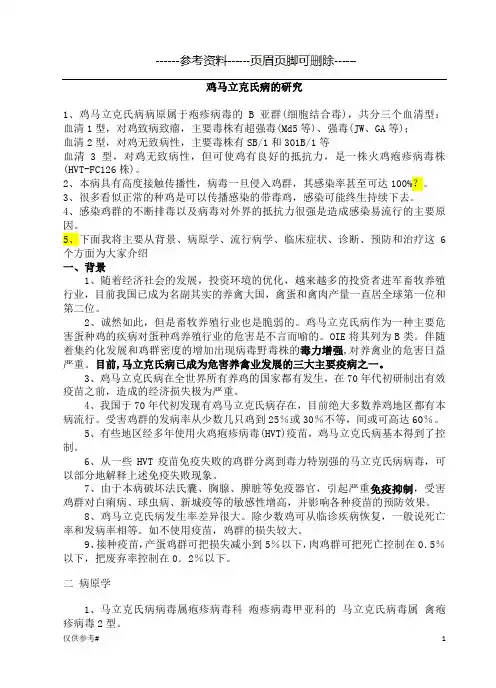

鸡马立克氏病的研究1、鸡马立克氏病病原属于疱疹病毒的B亚群(细胞结合毒),共分三个血清型:血清1型,对鸡致病致瘤,主要毒株有超强毒(Md5等)、强毒(JW、GA等);血清2型,对鸡无致病性,主要毒株有SB/1和301B/1等血清3型,对鸡无致病性,但可使鸡有良好的抵抗力,是一株火鸡疱疹病毒株(HVT-FC126株)。

2、本病具有高度接触传播性,病毒一旦侵入鸡群,其感染率甚至可达100%?。

3、很多看似正常的种鸡是可以传播感染的带毒鸡,感染可能终生持续下去。

4、感染鸡群的不断排毒以及病毒对外界的抵抗力很强是造成感染易流行的主要原因。

5、下面我将主要从背景、病原学、流行病学、临床症状、诊断、预防和治疗这6个方面为大家介绍一、背景1、随着经济社会的发展,投资环境的优化,越来越多的投资者进军畜牧养殖行业,目前我国已成为名副其实的养禽大国,禽蛋和禽肉产量一直居全球第一位和第二位。

2、诚然如此,但是畜牧养殖行业也是脆弱的。

鸡马立克氏病作为一种主要危害蛋种鸡的疾病对蛋种鸡养殖行业的危害是不言而喻的。

OIE将其列为B类。

伴随着集约化发展和鸡群密度的增加出现病毒野毒株的毒力增强,对养禽业的危害日益严重。

目前,马立克氏病已成为危害养禽业发展的三大主要疫病之一。

3、鸡马立克氏病在全世界所有养鸡的国家都有发生,在70年代初研制出有效疫苗之前,造成的经济损失极为严重。

4、我国于70年代初发现有鸡马立克氏病存在,目前绝大多数养鸡地区都有本病流行。

受害鸡群的发病率从少数几只鸡到25%或30%不等,间或可高达60%。

5、有些地区经多年使用火鸡疱疹病毒(HVT)疫苗,鸡马立克氏病基本得到了控制。

6、从一些HVT疫苗免疫失败的鸡群分离到毒力特别强的马立克氏病病毒,可以部分地解释上述免疫失败现象。

7、由于本病破坏法氏囊、胸腺、脾脏等免疫器官,引起严重免疫抑制,受害鸡群对白痢病、球虫病、新城疫等的敏感性增高,并影响各种疫苗的预防效果。

马立克氏病简介:马立克氏病是鸡的一种淋巴组织增生性肿瘤病,其特征为外周神经淋巴样细胞浸润和增大,引起肢(翅)麻痹,以及性腺、虹膜、各种脏器、肌肉和皮肤肿瘤病灶。

本病是一种世界性疾病,目前是危害养鸡业健康发展的三大主要疫病(马立克氏病、鸡新城疫及鸡传染性法氏囊病)之一,引起鸡群较高的发病率和死亡率。

临床症状:据症状和病变发生的主要部位,本病在临床上分为四种类型:神经型(古典型)、内脏型(急性型)、眼型和皮肤型。

有时可以混合发生。

1.神经型主要侵害外周神经,侵害坐骨神经最为常见。

病鸡步态不稳,发生不完全麻痹,后期则完全麻痹,不能站立,蹲伏在地上,臂神经受侵害时则被侵侧翅膀下垂,呈一腿伸向前方另一腿伸向后方的特征性姿态;当侵害支配颈部肌肉的神经时,病鸡发生头下垂或头颈歪斜;当迷走神经受侵时则可引起失声、嗉囊扩张以及呼吸困难;腹神经受侵时则常有腹泻症状。

2. 内脏型多呈急性暴发,常见于幼龄鸡群,开始以大批鸡精神委顿为主要特征,几天后部分病鸡出现共济失调,随后出现单侧或双侧肢体麻痹。

部分病鸡死前无特征临床症状,很多病鸡表现脱水、消瘦和昏迷。

3. 眼型出现于单眼或双眼,视力减退或消失。

虹膜失去正常色素,呈同心环状或斑点状以至弥漫的灰白色。

瞳孔边缘不整齐,到严重阶段瞳孔只剩下一个针头大的小孔。

4. 皮肤型此型一般缺乏明显的临诊症状,往往在宰后拔毛时发现羽毛囊增大,形成淡白色小结节或瘤状物。

此种病变常见于大腿部、颈部及躯干背面生长粗大羽毛的部位。

解剖:神经病理变化多见于神经型,以受损害神经(常见于腰荐神经、坐骨神经)的横纹消失,变成灰色或黄色,或增粗、水肿,比正常的大2~3倍,有时更大,多侵害一侧神经,有时双侧神经均受侵害。

内脏型主要表现内脏多种器官出现肿瘤,肿瘤多呈结节性,为圆形或近似圆形,数量不一,大小不等,略突出于脏器表面,灰白色,切面呈脂肪样。

常侵害的脏器有肝脏、脾脏、性腺、肾脏、心脏、肺脏、腺胃、肌胃等。

马立克氏病的研究一、引言马立克氏病是由一种叫做马立克氏菌(Mycobacterium leprae)引起的慢性传染病。

这种疾病主要会影响皮肤、粘膜和神经系统,导致病人出现不同程度的感觉和运动障碍。

人类对于马立克氏病的感染并不稀奇,实际上这种疾病在古代就已经出现过,但是由于医疗水平的不断提升,现在已经很少发现此类疾病了。

尽管如此,马立克氏病的发病率仍然很高,全球的患者数量已经超过了200万人。

这种疾病尤其在一些发展中国家的贫困地区非常常见,因为同时存在着贫穷、恶劣的卫生条件和不良的健康习惯。

鉴于这种情况,马立克氏病的控制和防治就成为了一个十分重要的问题,需要各国政府和医疗机构共同合作,采取多种措施,才能够遏制该病的传播。

二、传播途径马立克氏菌的传播主要由患者的鼻黏膜或皮肤分泌物直接接触传染。

病人的排泄物、呼吸道分泌物、细胞、体液等都存在着传播病菌的风险,所以只要接触到这些物质的人,就有可能被感染上马立克氏病。

而且,这种病菌的潜伏期非常长,可能需要数月甚至数年的时间才会出现感染的症状。

因此,即使感染后没有表现出任何症状,病人仍然具有传染性,会继续将病菌传播给别人。

三、病症表现马立克氏病的主要病症表现为皮肤粘液损害和神经损害。

病人可能会出现由于神经系统的损害导致的控制肌肉活动的能力下降。

不同病人可能会出现不同程度的症状,包括:1. 片状红斑:这是马立克氏病最早期的症状,通常位于皮肤暴露的部位,如臂部、手部、腿部、足部等。

红斑的大小形状及数量不一,皮损敏感、麻木,有时会出现轻微疼痛。

2. 多形性皮肤损害:马立克氏病的中期症状,通常是皮肤表面的凹陷、斑点、结节以及瘤样增生等。

皮肤损害区域越来越明显,有些病人的面部也会受到影响。

皮肤损害可以导致感觉和触觉的下降,甚至完全丧失。

3. 神经疼痛:随着病情的发展,病人可能会出现由于神经损伤导致的剧烈疼痛。

这种疼痛通常会影响病人的肢体运动能力,对于病人的生活和工作都构成了严重的影响。

2023-11-06CATALOGUE目录•疾病概述•病原学•诊断方法•防治措施•案例分析和讨论•研究展望和未来发展趋势01疾病概述定义鹌鹑马立克氏病是一种由鸟类疱疹病毒引起的传染病,通常在鹌鹑中传播。

症状感染鹌鹑马立克氏病的鹌鹑可能会出现体重下降、脱毛、贫血、失明和运动障碍等症状。

定义和症状感染鹌鹑马立克氏病的鹌鹑和带病毒的鹌鹑是主要的传染源。

传染源鹌鹑马立克氏病主要通过空气中的飞沫传播,也可以通过直接接触感染的鹌鹑或其排泄物传播。

传播途径传染源和传播途径危害鹌鹑马立克氏病对鹌鹑的养殖业造成了严重的危害,感染该病的鹌鹑生长发育受阻,生产性能下降,甚至导致死亡。

影响该病对鹌鹑养殖户造成了巨大的经济损失,同时也对鹌鹑养殖业的可持续发展造成了不利影响。

危害和影响02病原学病毒类型和特征01鹌鹑马立克氏病病毒(MDV)属于疱疹病毒科,是B亚群禽疱疹病毒的一种。

02MDV具有囊膜,核衣壳呈螺旋对称,直径约为100nm。

03MDV可在鹌鹑和鸡的细胞内增殖,引起细胞肿胀和溶解。

病毒的复制和传播MDV主要通过空气中的气溶胶传播,也可通过污染的饮水、饲料和饲养用具等途径传播。

MDV感染鹌鹑后,可潜伏于鹌鹑的羽毛囊上皮细胞,当接触感染因子时,潜伏的病毒可重新活化并引发疾病。

MDV在鹌鹑体内复制过程包括吸附、侵入、脱衣壳、病毒基因组的复制和病毒颗粒的组装和释放。

病毒的变异和进化MDV在复制过程中易发生变异,包括点突变、基因重组和基因缺失等。

病毒的变异导致病毒的毒力减弱或增强,甚至产生新的病毒株。

目前已经发现多种不同基因型的MDV,其中强毒力基因型对鹌鹑的致病性较强,弱毒力基因型对鹌鹑的致病性较弱。

03诊断方法临床诊断观察症状观察鹌鹑是否出现运动失调、翅膀下垂、颈部扭曲、身体消瘦等症状,这些症状可能是马立克氏病的典型表现。

观察肿瘤检查鹌鹑的肿瘤情况,马立克氏病通常会导致鹌鹑身体各部位的肿瘤,包括内脏器官、皮肤和肌肉等。

鸡马立克氏病的简介

鸡马立克氏病的简介

来源:转载自中国养殖网

核心提示:马立克氏病是鸡的一种淋巴组织增生性肿瘤病,发病率和死亡率都校高。

马立克氏病是鸡的一种淋巴组织增生性肿瘤病,其特征为外周神经淋巴样细胞浸润和增大,引起肢(翅)麻痹,以及性腺、虹膜、各种脏器、肌肉和皮肤肿瘤病灶。

本病是一种世界性疾病,目前是危害养鸡业健康发展的三大主要疫病(马立克氏病、鸡新城疫及鸡传染性法氏囊病)之一,引起

马立克氏病是鸡的一种淋巴组织增生性肿瘤病,其特征为外周神经淋巴样细胞浸润和增大,引起肢(翅)麻痹,以及性腺、虹膜、各种脏器、肌肉和皮肤肿瘤病灶。

本病是一种世界性疾病,目前是危害养鸡业健康发展的三大主要疫病(马立克氏病、鸡新城疫及鸡传染性法氏囊病)之一,引起鸡群较高的发病率和死亡率。

鸡易感,火鸡、山鸡和鹌鹑等较少感染,哺乳动物不感染。

病鸡和带毒鸡是传染来源,尤其是这类鸡的羽毛囊上皮内存在大量完整的病毒,随皮肤代谢脱落后污染环境,成为在自然条件下最主要的传染来源。

本病主要通过空气传染经呼吸道进入体内,污染的饲料、饮水和人员也可带毒传播。

孵房污染能使刚出壳雏鸡的感染性明显增加。

1日龄雏鸡最易感染,2~18周龄鸡均可发病。

母鸡比公鸡易感性高。

来航鸡抵抗力较强,肉鸡抵抗力低。

鸡马立克氏病鸡马立克氏病是由马立克病毒引起鸡的一种淋巴组织增生性疾病。

以病鸡的外周神经、性腺、虹膜、各种内脏器官、肌肉和皮肤发生单核细胞浸润,形成淋巴肿瘤为特征。

OIE将其列为B类疫病。

1 病原学马立克氏病病毒属疱疹病毒科疱疹病毒甲亚科的马立克氏病毒属禽疱疹病毒2型。

根据抗原性不同,马立克氏病毒可分为三种血清型,即血清l型、2型和3型。

血清1型包括所有致瘤的马立克氏病毒,含强毒及其致弱的变异毒株;而血清2型包括所有不致瘤的马立克氏病毒;血清3型包括所有的火鸡疱疹病毒及其变异毒株。

2 流行病学传染源为病鸡和带毒鸡(感染马立克病的鸡,大部分为终生带毒),其脱落的羽毛囊上皮、皮屑和鸡舍中的灰尘是主要传染源。

此外,病鸡和带毒鸡的分泌物、排泄物也具传染性。

病毒主要经呼吸道传播。

本病主要感染鸡,不同品系的鸡均可感染。

火鸡、野鸡、鹌鹑、鹧鸪可自然感染,但发病极少。

本病具有高度接触传染性,病毒一旦侵入易感鸡群,其感染率几乎可达100%。

本病发生与鸡年龄有关,年龄越轻,易感性越高,因此,1日龄雏鸡最易感。

本病多发于5~8周龄的鸡,发病高峰多在12~20周龄之间。

我国地方品种鸡较易感。

3 临床症状和病理变化自然感染潜伏期为3~4周,至几个月不等。

《陆生动物卫生法典》规定为4个月。

一般分为神经型(古典型)、急性型(内脏型)、眼型和皮肤型四种,有时可混合发生。

神经型:主要表现为步态不稳、共济失调。

特征症状是一肢或多肢麻痹或瘫痪,形成一腿伸向前方一腿伸向后方,翅膀麻痹下垂(俗称穿大褂)。

颈部麻痹致使头颈歪斜,嗉囊因麻痹而扩大(俗称大嗉子)。

剖检可见受害神经肿胀变粗,常发生于坐骨神经、颈部迷走神经、臂神经丛、腹腔神经丛和肠系膜神经丛,神经纤维横纹消失,呈灰白或黄白色。

内脏型:常侵害幼龄鸡,死亡率高。

剖检可见内脏器官有灰白色的淋巴细胞性肿瘤。

常见于性腺(尤其是卵巢),其次是肾、脾、心、肝、肺、胰、肠系膜、腺胃、肠道、肌肉等器官组织。

鸡马立克氏病的研究1、鸡马立克氏病病原属于疱疹病毒的B亚群(细胞结合毒),共分三个血清型:血清1型,对鸡致病致瘤,主要毒株有超强毒(Md5等)、强毒(JW、GA等);血清2型,对鸡无致病性,主要毒株有SB/1和301B/1等血清3型,对鸡无致病性,但可使鸡有良好的抵抗力,是一株火鸡疱疹病毒株(HVT-FC126株)。

2、本病具有高度接触传播性,病毒一旦侵入鸡群,其感染率甚至可达100%?。

3、很多看似正常的种鸡是可以传播感染的带毒鸡,感染可能终生持续下去。

4、感染鸡群的不断排毒以及病毒对外界的抵抗力很强是造成感染易流行的主要原因。

5、下面我将主要从背景、病原学、流行病学、临床症状、诊断、预防和治疗这6个方面为大家介绍一、背景1、随着经济社会的发展,投资环境的优化,越来越多的投资者进军畜牧养殖行业,目前我国已成为名副其实的养禽大国,禽蛋和禽肉产量一直居全球第一位和第二位。

2、诚然如此,但是畜牧养殖行业也是脆弱的。

鸡马立克氏病作为一种主要危害蛋种鸡的疾病对蛋种鸡养殖行业的危害是不言而喻的。

OIE将其列为B类。

伴随着集约化发展和鸡群密度的增加出现病毒野毒株的毒力增强,对养禽业的危害日益严重。

目前,马立克氏病已成为危害养禽业发展的三大主要疫病之一。

3、鸡马立克氏病在全世界所有养鸡的国家都有发生,在70年代初研制出有效疫苗之前,造成的经济损失极为严重。

4、我国于70年代初发现有鸡马立克氏病存在,目前绝大多数养鸡地区都有本病流行。

受害鸡群的发病率从少数几只鸡到25%或30%不等,间或可高达60%。

5、有些地区经多年使用火鸡疱疹病毒(HVT)疫苗,鸡马立克氏病基本得到了控制。

6、从一些HVT疫苗免疫失败的鸡群分离到毒力特别强的马立克氏病病毒,可以部分地解释上述免疫失败现象。

7、由于本病破坏法氏囊、胸腺、脾脏等免疫器官,引起严重免疫抑制,受害鸡群对白痢病、球虫病、新城疫等的敏感性增高,并影响各种疫苗的预防效果。

8、鸡马立克氏病发生率差异很大。

除少数鸡可从临诊疾病恢复,一般说死亡率和发病率相等。

如不使用疫苗,鸡群的损失较大。

9、接种疫苗,产蛋鸡群可把损失减小到5%以下,肉鸡群可把死亡控制在0.5%以下,把废弃率控制在0.2%以下。

二病原学1、马立克氏病病毒属疱疹病毒科疱疹病毒甲亚科的马立克氏病毒属禽疱疹病毒2型。

2、病毒在机体组织中有两种存在形式:一种是没有发育成熟的病毒,称为不完全病毒,主要存在于肿瘤组织及白细胞中,此种病毒离开活体组织和细胞很容易死亡。

另一种是发育成熟的病毒,称为完全病毒存在于羽毛囊上皮细胞及脱落的皮屑中,对外界环境抵抗力强,在传播本病方面有极重要的作用。

3、根据抗原性不同,马立克氏病毒分为三种血清型,即血清l型、2型和3型。

血清1型包括所有致瘤的马立克氏病毒,含强毒及其致弱的变异毒株, 在血清1型中致瘤性或毒力的差异很大,又可分为不同的致病型。

4、根据对HVT疫苗免疫鸡和非免疫鸡的致病试验,MDV可分为温和型(mMDV),强毒型(vMDV)和超强毒型(vvMDV)。

5、而血清2型包括所有不致瘤的马立克氏病毒;血清3型包括所有的火鸡疱疹病毒及其变异毒株。

三流行病学1、传染源是病鸡和带毒鸡(大部分为终生带毒),脱落的毛囊上皮、皮屑以及鸡舍中的尘埃是主要传染源。

此外,病鸡和带毒鸡的分泌物、排泄物也是重要的传染源。

2、病毒主要经呼吸道传播。

鸡是最主要的自然宿主,其他禽类很少发生鸡马立克氏病。

3、本病具有高度接触传播性,病毒一旦侵入鸡群,其感染率甚至可达100%4、本病的发生与鸡龄有关,鸡龄越小,易感性越高,因此,1日龄雏鸡最易感。

本病多发于5~8周龄的鸡,发病高峰多在12~20周龄之间,所以本病主要发生在蛋种鸡中,根据观察,蛋种鸡场在每批次的种鸡出厂之前都会进行马立克氏病疫苗的接种,由于肉鸡的出栏目龄在50日龄以前,马立克氏病通常还没有发作,因此商品肉鸡很少接种马立克氏病疫苗。

5、我国地方品种鸡较易感。

鸡只间的直接或间接接触是通过气源途径造成病毒的散布。

存在于羽囊上皮细胞中的病毒颗粒具有很强的传染性,这种病毒随着羽毛和皮屑散落到周围环境中,对外界的抵抗力很强。

病毒主要从呼吸道进入体内。

很多貌似正常的种鸡是可以传播感染的带毒鸡,感染可能终生持续下去。

感染鸡群的不断排毒以及病毒对外界的抵抗力很强是造成感染易流行的主要原因。

四临床症状一般分为神经型(古典型)、急性型(内脏型)、眼型和皮肤型四种,有时可混合发生。

4.1神经型1、主要表现步态不稳、共济失调等,养殖场多发生这种类型的马立克氏病。

2、特征是一肢或两肢麻痹,形成一腿伸向前方一腿伸向后方,翅膀下垂(俗称“穿大褂”)。

颈部麻痹使头颈歪斜,嗉囊麻痹扩大(俗称“大嗉子”)。

3、这一类的特征症状在民间因发生较多所以比较容易辨认。

4、剖检可见受害神经变粗。

病鸡采食困难、饥饿、脱水、消瘦,最后衰竭死亡。

4.2内脏型1、常侵害幼龄鸡,死亡率较高。

解剖可见内脏器官有灰白色的肿瘤。

2、常见于卵巢,其次是肾、脾、心等器官组织。

3、法氏囊的眼观变化具有重要意义。

通常表现为萎缩,有时增厚。

4、本型多呈急性爆发,病性急骤,开始时大批鸡精神萎顿。

几天后部分病鸡出现行动不协调,继而出现单侧或双侧肢体麻痹。

部分病鸡死亡却没有特征临诊症状。

5、很多病鸡表现为脱水、消瘦和昏迷。

但近年来由于马立克氏病疫苗的应用,爆发性不多见,多零星发作。

4.3眼型1、眼内呈同心环状、斑点状或弥漫的灰白色,单侧或双眼发病,视力减退,瞳孔收缩,边缘不整,不能随光线强弱而调节大小,甚至失明。

可见虹膜增生退色,呈混浊的淡灰色(俗称灰眼)。

视力丧失,双眼失明的很快死亡,单眼失明的病程较长。

2、发生这种类型的马立克氏病时,鸡的死亡原因往往是因为找不到食槽、水槽或者被其他鸡只踩踏致死,一般养殖场对这种鸡只的处理都进行杀死处理,然后放入化尸池,一般都认为没有继续进行养殖的价值。

4.4皮肤型1、以皮肤毛囊形成小结节为特征。

在翅膀、颈部、尾部上方及大腿处有肿瘤结节。

2、皮肤型基本是炎症性的,但也可能是淋巴瘤性的。

病变小时皮肤基本结构的完整性尚能保持,但大量增生性病变可引起表皮的破裂、溃疡。

3、这类的马立克氏病对病毒的传播具有重要的作用,存在于羽毛囊内的病毒颗粒会随着羽毛囊的脱落而进入环境中,进而污染环境。

4、养殖合作社的养殖模式一般是层叠式的笼养,上一层的种鸡如果发生这种类型的马立克氏病,随着皮屑的脱落就有可能掉落到下一层中造成传播和感染。

所以合作社对马立克氏病的预防是非常重视的,所有入场的种鸡苗不管是从外引进的还是本场的优势鸡苗都必须进行马立克氏病疫苗的免疫,这样就从很大程度上避免了马立克氏病的传播和感染,保证了鸡苗的安全和合作社的效益。

4.5 脏器病变肝脏:肿大明显、质脆,有时呈弥漫型肿瘤,有时可见粟粒大小至黄豆大的灰白色肿瘤,几个至几十个不等。

这种肿瘤质地坚韧,稍突出表面,有时肝脏上肿瘤如鸡蛋黄大小。

腺胃:肿胀、增厚、质地坚实,浆膜苍白,切开后可见粘膜出血或者溃疡。

心脏:在心外膜见黄白色肿瘤,常突出于心肌表面,米粒大至黄豆大。

卵巢:肿大4—10倍不等,呈菜花状。

养殖场对本病的判断常以此作为标准。

肺脏:一侧或者两侧可见灰白色肿瘤,肺呈实质性,质地坚硬。

脾脏:肿大至3—7倍不等,表面见呈针尖大小或者米粒大小的肿瘤结节。

肌肉:肌肉肿瘤多发于胸肌,呈白色条纹状。

一般情况下的诊断多采用剖检查看脏器的变化来判断,这种方法是最直接、最简单同时也是最实用的,如果在发生混合感染或者发病不明显时可采用实验室检查。

5诊断1、马立克病毒是高度接触传染的,实际上在鸡群中普遍存在。

只有小部分感染鸡只发展成为临诊马立克氏病。

2、不少人把检出病毒或检出特异抗体作为确诊马立克氏病的依据,其实是一种误解。

诊断必须根据流行病学、症状、病理学和肿瘤特异标记等标准作出,而血清学方法和病毒学方法主要用于鸡群感染情况的监测。

3、神经型的马立克氏病根据特征性麻痹症状及相应外周神经的病理变化确诊。

4、内脏型的马立克氏病要与鸡淋巴白血病(LL)相区别。

二者的眼观变化非常相似,根据发病鸡龄和病变分布位置可加以区别。

一般说有下列情况之一者可诊断为鸡马立克氏病:①.不存在网状内皮组织增生症的情况下出现外周神经增粗;②.16周龄以下的鸡内脏器官出现肿瘤;③.16或16周龄以上的鸡出现各脏器淋巴肿瘤,但是法氏囊无肿瘤;鸡马立克氏病的法氏囊变化通常是萎缩或弥漫性增厚,而鸡淋巴白血病则常有法氏囊肿瘤。

④.虹膜变色和瞳孔不规则,这是眼型的特征病变,较易与其他病症相区分。

5、马立克氏病病毒各个血清型可以在发育鸡胚体内繁殖:致病的血清1型病毒在鸡肾细胞培养上生长最好血清2型病毒在鸡胚成纤维细胞上生长最好,生长缓慢并产生一些大合包体的中等大小的蚀斑。

血清3型病毒在鸡胚成纤维细胞上生长最好,生长速度快,并产生大蚀斑。

6、马立克氏病病毒l型低毒株通过卵内接种或免疫抑制可增强诱发肿瘤的能力,但用同样的方法2型和3型马立克氏病病毒仍不能致瘤。

这种方法通常用于眼观和剖检变化不太明显的疑似马立克氏病感染的诊断,就地取材,操作简单,适合鸡场的自行检查,并适合确定感染病毒类型,有利于对症下药。

7、在养殖场的诊断一般都是通过眼观和剖检相结合的办法,实验室的检查很少用到。

实验室检查主要采用琼脂免疫扩散试验(AGID)、、放射性沉淀试验、ELISA、直接或间接荧光实验、中和试验、酶联免疫吸附试验等。

6 预防和治疗6.1 预防1、马立克疫苗在控制本病中起关键作用,应按免疫程序预防接种马立克疫苗,防止疫病发生。

2、成功地研制出防制鸡马立克氏病的疫苗不仅是农业上的一项重大成果,而且对癌症的研究也具有重要意义,因为鸡马立克氏病是迄今为止为数不多的能使用疫苗防制的肿瘤性疾病。

3、在将来,疫苗接种仍将是防制鸡马立克氏病的主要措施。

防止出雏和育雏阶段的早期感染以及减少鸡群污染强毒的综合性防制措施,对保证和提高疫苗的作用和进一步减少鸡马立克氏病引起的损失是必不可少的。

6.1.1疫苗的类型1、目前全世界使用的疫苗毒株有三种:第一种是人工致弱的1型 MDV,如荷兰Rispens的CVl988、美国Witter的MD11/75/R2,国内哈尔滨兽医研究所的K株(814)等。

第二种是自然不致瘤的2型MDV,如美国的SB1、301B/1和国内的Z4;第三种是3型MDV(HVT),如全世界广泛使用的FCl26。

HVT与MDV有交叉免疫作用,对鸡和火鸡不致瘤,用它免疫后能抵抗马立克氏病的致瘤作用。

FCl26是已知最好的HVT疫苗,其他HVT毒株的免疫效果均比不上它。

2、鸡马立克氏病分I、II、III型,有单价,也有二价、三价的疫苗。

①单价苗中主要介绍两种,一是刚才提到的荷兰Rispens的CVl988,这是最有效的疫苗。