构造物理模拟实验以及实例分析

- 格式:ppt

- 大小:2.25 MB

- 文档页数:59

实验三联合剖面法模型实验一、实验目的与内容1.掌握联合剖面测量的方法。

2.了解联合剖面曲线低阻正交点、高阻反交点特征。

二、实验仪器及材料准备WDDS-1数字电阻率仪一台(带8节2号电池),万用表一台,电池箱一个(带60节1 号电池),大头针若干,水槽跑极装置一套,低、高阻板状模型,低、高阻球状模型。

记录纸一张,单对数坐标纸一张,直尺一把,铅笔,橡皮。

三、实验步骤1.在水槽中放置低阻球体球体,顶面埋深1〜4cm测线通过球心在水面的投影。

联合剖面法极距按AO=8cm,MN=2cn 点距2cm设置。

无穷远极距离测线垂直距离5倍AO以上。

按(3-1)式计算装置系数。

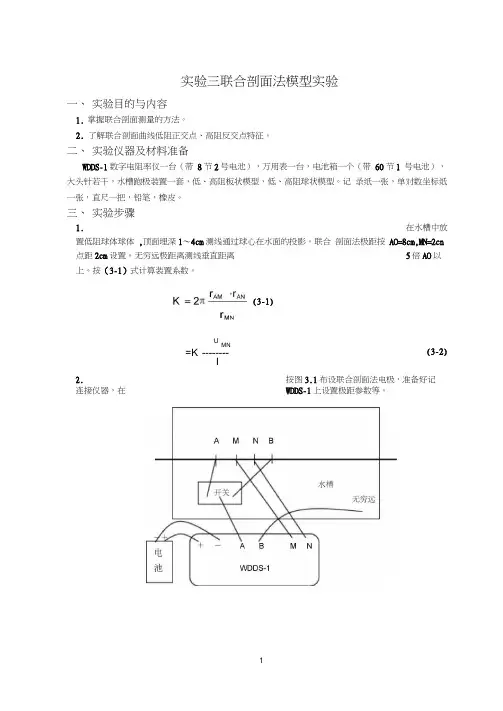

(3-1)UMN(3-2)=K --------I2.按图3.1布设联合剖面法电极,准备好记连接仪器,在WDDS-1上设置极距参数等。

录纸和单对数坐标纸。

图3.1联合剖面法模型实验装置图3.逐点移动电极,测量(注意:测量完沈后要给B极供电, 记录u , I, d每个数据要至少测量两次,要求误差不超过阻率。

如图3.2把联剖曲线绘在单对数坐标纸上。

'餐和:都测完才跑极)。

5 %,按(3-2)式计算视电图中横坐标为测点位置, 采用算术坐标,单位cm;纵坐标为归一化视电阻率 匚:6,采用对数坐标, 匚为实测视电阻率,J 为远离低阻体的视电阻率,J 基本上等于水的 电阻率。

仪器操作步骤: (1) 开机,按“ 键,调节液晶屏对比度。

按“电池”键,检查仪器电池电压。

0.5秒,输入数值5后按“确认”键”选择3P-PRFL 联合剖面。

NO=01,按“确认”键;输入数据(单位为 m ):按“停止”键,屏幕显示 K 值。

(5)测量:测:将A 接线柱夹子与A 极电缆相连,按“测量”键测量。

在2号和4号排列下,版面显示“ A-极供电?”,按“确认”键为 A 极供电 并显示测量结果 ?SA (其他键表示B 极供电);将测量参数记录到记录纸上。

按“确认”键存储数据测叮:将A 接线柱夹子与B 极电缆相连,按“测量”键,再按“确认”键,名义 上是对A 极供电,实际上是对B 极供电。

文章编号:100020747(2005)0620105204SZ 3621油藏出砂对渗透率影响及出砂规律实验模拟曾祥林1,2,何冠军3,孙福街1,王平双1(1.中国海洋石油研究中心;2.北京大学;3.西南石油学院)基金项目:“十五”国家项目“渤海稠油油田少井高产开发可行性研究”部分内容(海总科[2001]194号)摘要:油井出砂给油田生产带来消极影响,也在一定程度上提高油层渗透率,从而提高油井产能。

为深入认识适度出砂提高油井产能机理并为现场实施提供理论依据,通过物理模拟实验研究出砂对储集层渗透率的影响和出砂规律。

以渤海SZ3621油藏砂样为研究对象,进行砾石充填和金属筛网防砂实验,分析不同完井方式下压差、出砂与产能之间的关系以及蚯蚓洞及其网络形成情况。

实验结论是:适度出砂开采时宜采用筛管或割缝管完井方式;出砂提高了地层渗透率并形成蚯蚓洞网络,能提高油井产能;压力扰动对出砂有显著影响,出砂量与产油量相互依存,随着砂粒不断采出,原油产量不断增加。

图5参8关键词:疏松砂岩;出砂;渗透率;模拟实验中图分类号:TE345 文献标识码:A SZ3621油田位于渤海辽东湾的辽西低凸起,皇岛市102km 。

该油田储集层为东营组下段,主体部位厚达200m 以上,层数多,岩石结构疏松,油黏度大,地层微粒运移和油井出砂是该油田开采过程中的主要矛盾。

为深入认识适度出砂提高油井产能机理,本文通过物理模拟实验,研究出砂对储集层渗透率的影响和出砂规律。

实验内容包括:人造岩样制作,砾石充填防砂效果评价实验以及简易防砂条件下岩样出砂规律实验。

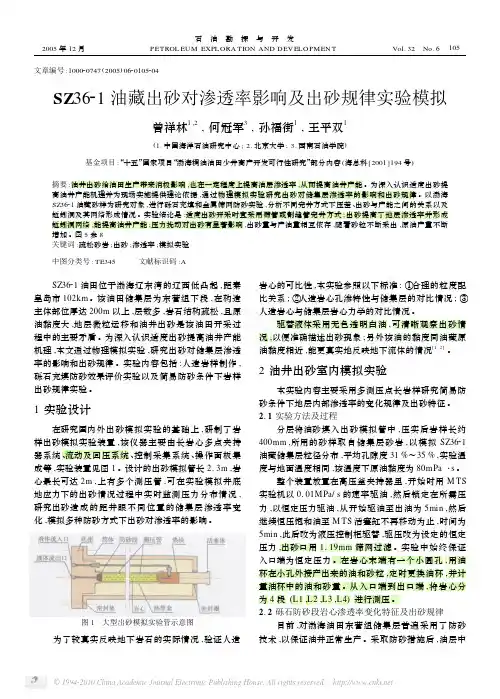

1实验设计在研究国内外出砂模拟实验的基础上,研制了岩样出砂模拟实验装置,该仪器主要由长岩心多点夹持器系统、流动及回压系统、控制采集系统、操作面板集成等,实验装置见图1。

设计的出砂模拟管长2.3m ,岩心最长可达2m ,上有多个测压管,可在实验模拟井底地应力下的出砂情况过程中实时监测压力分布情况,研究出砂造成的距井眼不同位置的储集层渗透率变化,模拟多种防砂方式下出砂对渗透率的影响。

爆炸冲击波的实验研究及其模拟仿真技术爆炸冲击波是指在爆炸物体内部爆炸释放巨大能量时,产生的高速冲击波。

这种冲击波对于建筑物、船只等工业用途上的构造物,以及人类身体也有着极大的危害。

因此,研究爆炸冲击波在空间中的传播规律和对物体的影响是非常重要的。

对于爆炸冲击波的实验研究,一般需要使用爆炸实验和高速摄像技术。

爆炸实验是将爆炸物体放置在一个特定的实验场地内,通过引爆并记录其爆炸过程和释放的能量等信息来研究爆炸冲击波的规律。

而高速摄像技术则是通过使用高速相机记录冲击波的传播过程和对物体的作用,来了解其对不同物体的破坏规律。

另外,还有一种重要的研究方法就是模拟仿真技术。

利用计算机模拟仿真技术,可以更精细的模拟爆炸冲击波在空间中的传播过程和对不同物体的作用。

这种技术的优点是可以有效地减少人工实验的成本和安全风险,同时也可以控制仿真环境和数据记录方式。

在进行爆炸冲击波模拟时,需要建立一种精确的数学模型来表示其传播特性。

这个数学模型通常会基于爆炸物体的物理参数,如能量输入、爆炸物体材料的性质、空气密度和空气流动方向等。

利用这些参数,可以构建一种基于数理方程的物理模型,来模拟爆炸冲击波的传播规律和对不同物体的影响。

目前,常用的爆炸冲击波模拟软件有ANSYS、ABAQUS、FLUENT等。

这些软件在模拟过程中,通常需要输入爆炸物体的物理参数,然后构建中空球模型、立体模型等,来模拟爆炸冲击波在空间中的传播过程。

同时,还需要对仿真结果进行数据分析和对比,以增加仿真的可信度和精度。

除了模拟仿真技术,近年来,还出现了一种新的研究方法——无人机研究。

借助先进的无人机技术,研究人员可以在安全的距离内,实时记录爆炸冲击波在不同高度的传播规律。

这种方法可以保证研究人员的安全,并且获得的数据也更具有实际意义。

总之,爆炸冲击波是一个非常复杂和危险的自然现象,它对于人类社会的建筑、交通和人身安全都会产生巨大的影响。

因此,掌握研究爆炸冲击波的实验方法和模拟仿真技术,以及借助先进的科技手段进行研究,才能更好地了解这个自然现象的规律和应对方法。

井筒物理模型-概述说明以及解释1.引言1.1 概述井筒物理模型是指将井筒的结构、材料以及周围环境抽象成为数学和物理模型的过程。

通过建立井筒物理模型,我们能够更好地理解和描述井筒的各种特性和行为。

这种模型将井筒的物理现象和过程转化为数学方程和物理规律,能够帮助我们预测井筒在不同条件下的表现和响应。

井筒作为石油工业中极其重要的设施,其结构和性能对于油气的开采具有重要影响。

而井筒物理模型则能够提供一种全面、系统的方式来理解和研究井筒的特性。

它可以帮助工程师和研究人员更好地设计和优化井筒的结构,提高油气开采的效率和可持续性。

通过建立井筒物理模型,我们可以研究井筒在不同地质条件下的动力响应,包括地震波传播、地层变形和应力分布等。

这些研究为我们提供了在实际工程中更准确地评估井筒的稳定性和安全性的手段。

此外,井筒物理模型还可以用于研究井筒的流体力学行为,如油气流动和压力分布等,以便更好地理解和优化井筒的开采效果。

总而言之,井筒物理模型是建立在数学和物理基础上的一种工具,用于研究和描述井筒的特性、行为和响应。

它对于优化井筒设计、提高油气开采效率以及确保井筒的稳定性和安全性具有重要意义。

通过持续的研究和创新,井筒物理模型将在未来发挥更大的作用,并为石油工业的可持续发展做出贡献。

文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分,具体结构安排如下:1. 引言部分引言部分主要对井筒物理模型进行概述,介绍其定义和背景。

首先简单描述井筒物理模型的概念,即对地下井筒系统进行建模,并通过物理实验或数值模拟等手段来研究其性质和行为。

接着介绍文章的结构,即各个章节的主要内容和目的。

最后明确本文的目的,即探讨井筒物理模型在实际应用中的作用和意义。

2. 正文部分正文部分涵盖了井筒物理模型的定义和背景以及其在不同应用领域中的具体应用。

首先详细介绍井筒物理模型的定义,包括其所涉及的物理变量、参数和方程等,以及建模的基本原理和方法。

水工结构模型实验指导书水工结构静力模型实验指导书2005年6月20日水工结构静力模型实验指导书一、课程性质和目的:(1)水工结构模型试验所谓水工结构模型试验就是将原型以某一比例关系缩小成模型,然后向该模型施加与原型相关的荷载,根据从模型上获得的信息如应变位移等,通过一定的相似关系推出原型建筑物在应力、变形强度等成果。

(2)进行水工结构模型试验的目的和意义水工建筑物因其受力特征、几何形状、边界条件等均较复杂,特别是修建在复杂地基上建筑物更为如此,尽管计算机技术和空间有限元等正迅速发展,但目前还不能用理论分析方法完美地解决建筑物的稳定和应力问题,因此模型试验作为一种研究手段更具有重要的意义,可归纳成如几个方面:1.通过对水工建筑物的模型试验研究可以验证理论设计,国内外大型和重要的水工建筑物的设计,都同时要求进行计算分析和试验分析,以期达到互相验证的目的。

2.通过对原型结构的模拟试验,预测水工建筑物完建后的运行情况以及抵御事故的能力。

3.由于物理模型是对实际结构性态的模拟,在模型上还有可能出现原先未知而又实际存在的某些现象,因此模型试验研究不仅仅是对数理分析方法的验证,而且是获得更丰富切合实际的资料的积极探索,所以进行水工结构模型试验目的也是更好地探索新理论、新材料、新技术、新工艺的一种手段。

(3)结构模型试验研究的主要内容:a. 大型水工建筑物的整体应力及变形问题。

b. 结构物之间的联合作用问题。

c. 地下结构的应力与稳定问题。

d. 大坝安全度及破坏机理问题。

e. 水工结构的动力特性问题。

f. 验证新理论、新方法、新材料、新工艺等。

(4)模型试验的分类方法①按建筑物的模拟范围和受力状态分类a. 整体结构模型试验:研究整体建筑物在空间力系作用下的强度或稳定问题。

b. 平面结构模型试验:研究结构单位长度断面在平面力系作用下的强度和稳定问题,如重力坝坝段平面结构模型试验就是研究重力坝在水荷载作用下的应力和变形。

虚拟物理化学实验室的构建作者:向天成赵艳茹来源:《中国校外教育·理论》2009年第16期[摘要] 针对目前物理化学实验教学中的问题,本文提出了虚拟物理化学实验室的的课程教学计划。

通过网络多媒体工具建立网络虚拟实验室,克服传统物理化学实验教学时间少,实验设备不足的现状;提高学生的创造能力,有利于实验教学质量的提高,真正实现物理化学实验教学的全部目标。

[关键词] 物理化学实验虚拟实验室学生物理化学实验是一门理论和实践性很强的基础实验课程,与其它化学实验课程(无机化学实验、分析化学实验、有机化学实验)相比,其实验内容更侧重于定量地解释化学过程的规律,实验手段基本是采用各种各样的实验仪器,涉及到热、电、光、声、磁等物理方面的内容较多,这要求学生掌握一些仪器的操作,同时更注重培养学生解决问题时的研究方法和思路。

该课程的特点决定了其在培养学生实验基本技能、独立操作能力、综合实验能力以及创新能力方面的特殊意义。

相对于其它化学实验来说,物理化学实验显得更为抽象和复杂。

近年来,各种先进的物理化学研究手段和仪器设备发展迅速,尤其是计算机技术的发展使物理化学实验技术的更新逐年增大,但目前物理化学实验内容大多仍在沿用经典教材。

这直接导致目前物理化学实验教学中普遍存在如下的问题:1.学生操作仪器时间较少物化实验的特点是使用电子仪器多,而前几门化学实验课大多用玻璃仪器,所以学生对所使用仪器陌生;在预习实验中,学生仅在教材中看到仪器的草图,对仪器的整体构造,没有大致了解;而且相当大部分的仪器只在一个实验中使用,在反复压缩课时的情况下,实验时间又少,实验拖堂是无法避免的问题。

尽管教师延长教学时间,但使学生在有限的实验时间内,熟练掌握所用的各种仪器仍是难题。

因此物化实验普遍存在学生不能熟练掌握所用仪器。

2.实验仪器不足物理化学实验大都需要使用比较精密的仪器,价格比较昂贵,因此仪器的数量就受到了一定的限制,一些大型仪器只能多人组开设,使部分学生动手机会少;有些实验因为仪器价格太高,在教学中只能选择放弃,这都影响了实验教学效果。

新教科版六年级下册科学第二单元教案一、概要地球的构造与地壳运动:引导学生了解地球的构造、地壳的基本组成以及地壳运动的表现和影响。

通过模型制作和模拟实验,让学生直观感受地壳运动和地形地貌变化的关系。

天气与气候:介绍天气现象的形成原因,分析气候的特点与分类。

引导学生观察记录天气变化,并了解气候对生物和人类生活的影响。

物质的状态变化:探索物质的三态(固态、液态、气态)及其转化过程。

通过实验观察物质状态变化的现象,理解温度对物质状态变化的作用。

力的初步认识:探讨力的基本概念、力的相互作用以及运动与力的关系。

通过简单实验和互动活动,帮助学生建立对力的基本认识,并能够解释简单的力学现象。

教案设计强调实验探究和实践活动的重要性,通过引导学生的主动探究,激发他们对科学的兴趣和热情。

同时注重知识与生活的联系,帮助学生将所学科学知识应用到实际生活中,增强学生对科学的理解和应用能力。

通过本单元的学习,学生将增强对自然现象的好奇心和探究欲,提升科学素养和综合能力。

1. 教材背景介绍我们面对的是新教科版六年级下册科学第二单元的教学设计任务。

这一单元是科学课程的重要组成部分,基于六年级学生的认知水平和年龄特点进行设计。

该教材紧扣国家教育标准,以提高学生的科学素养为核心目标,注重培养学生的科学探究能力和科学思维习惯。

第二单元的教学设计旨在帮助学生深化对自然界的理解,拓宽科学视野,激发他们对科学的兴趣和好奇心。

教材内容涵盖了生命科学的多个领域,包括植物的生长周期、生物的多样性和适应等关键主题,以及关于生物与环境相互关系的深入探究。

通过学习这些内容,学生不仅能够更好地理解自然界的复杂性和生命体系的多彩性,也能提高他们的环保意识和社会责任感。

在此背景下进行的教学设计将关注活动的多样性和创新性,以激发学生的学习兴趣和积极性。

同时本单元注重理论联系实际的教学方法,鼓励学生在探究活动中学习和发现新知识,进一步巩固已有的科学知识。

2. 教学目标与意义本单元的教学目标是让学生掌握科学的基本原理和知识,培养其科学思维和实验能力,提高其科学素养和综合素质。

第1篇一、实验目的本实验旨在通过实地观测和样品分析,了解地球表层岩石的物理性质和地质构造,掌握地球科学的基本研究方法,并培养学生对地质现象的观察、记录和分析能力。

二、实验原理地球科学是一门综合性科学,涉及地质学、地球物理学、地球化学等多个分支。

本实验主要基于地质学原理,通过观察岩石的宏观特征、进行物理性质测试以及分析样品的化学成分,来揭示岩石的形成、演化和分布规律。

三、实验设想1. 通过实地观测,识别不同类型的岩石,如沉积岩、岩浆岩和变质岩。

2. 利用地质罗盘和测斜仪,测量岩石的产状和地质构造。

3. 通过岩石物理性质测试,了解岩石的硬度、密度和孔隙度等指标。

4. 对采集的岩石样品进行化学成分分析,推断岩石的成因和形成环境。

四、实验步骤1. 实地观测:- 选择实验地点,观察地表岩石的分布和特征。

- 使用地质罗盘测量岩石的产状,包括走向、倾向和倾角。

- 利用测斜仪测量岩石的倾角。

2. 岩石物理性质测试:- 使用硬度计测量岩石的莫氏硬度。

- 使用密度计测量岩石的密度。

- 使用孔隙度计测量岩石的孔隙度。

3. 岩石样品采集:- 根据观测结果,选择具有代表性的岩石样品。

- 采集岩石样品时注意保持样品的完整性。

4. 化学成分分析:- 将采集的岩石样品送至实验室进行分析。

- 利用X射线荧光光谱仪(XRF)分析样品的化学成分。

- 根据化学成分,推断岩石的成因和形成环境。

五、实验结果1. 实地观测结果:- 观测到多种类型的岩石,包括沉积岩、岩浆岩和变质岩。

- 通过地质罗盘和测斜仪,测量出岩石的产状和地质构造。

2. 岩石物理性质测试结果:- 测试结果显示,不同类型的岩石具有不同的硬度、密度和孔隙度。

3. 化学成分分析结果:- XRF分析结果显示,沉积岩主要含有硅酸盐矿物,岩浆岩主要含有长石和石英,变质岩则含有变质矿物。

六、实验总结1. 通过本实验,学生掌握了地球科学的基本研究方法,包括实地观测、岩石物理性质测试和化学成分分析。

大学物理实验教程预习思考题,分析讨论题答案大学物理实验第一季1.用电流场模拟静电场的理论依据是什么?模拟的条件是什么?用电流场模拟静电场的理论依据是:对稳恒场而言,微分方程及边界条件唯一地决定了场的结构或分布,若两种场满足相同的微分方程及边界条件,则它们的结构也必然相同,静电场与模拟区域内的稳恒电流场具有形式相同的微分方程,只要使他们满足形式相同的边界条件,则两者必定有相同的场结构。

模拟的条件是:稳恒电流场中的电极形状应与被模拟的静电场中的带电体几何形状相同;稳恒电流场中的导电介质是不良导体且电导率分布均匀,并满足σ极>>σ介以保证电流场中的电极(良导体)的表面也近似是一个等势面;模拟所用电极系统与被模拟电极系统的边界条件相同。

2.等势线和电场线之间有何关系?等势线和电场线处处相互垂直。

3.在测绘电场时,导电微晶边界处的电流是如何流动的?此处的电场线和等势线与边界有什么关系?它们对被测绘的电场有什么影响?在测绘电场时,导电微晶边界处的电流为0。

此处的电场线垂直于边界,而等势线平行于边界。

这导致被测绘的电场在近边界处受边界形状影响产生变形,不能表现出电场在无限空间中的分布特性。

【分析讨论题】1.如果电源电压增大一倍,等势线和电场线的形状是否发生变化?电场强度和电势分布是否发生变化?为什么?如果电源电压增大一倍,等势线和电场线的形状没有发生变化,但电场强度增强,电势的分布更为密集。

因为边界条件和导电介质都没有变化,所以电场的空间分布形状就不会变化,等势线和电场线的形状也就不会发生变化,但两电极间的电势差增大,等势线的分布就更为密集,相应的电场强度就会增加。

2.在测绘长直同轴圆柱面的电场时,什么因素会使等势线偏离圆形?测绘长直同轴圆柱面的电场时测到的等势线偏离圆形,可能的原因有:电极形状偏离圆形,导电介质分布不均匀,测量时的偶然误差等等。

3.从对长直同轴圆柱面的等势线的定量分析看,测得的等势线半径和理论值相比是偏大还是偏小?有哪些可能的原因导致这样的结果?⑴偏大,可能原因有电极直径测量偏大,外环电极表面有氧化层产生附加电阻,电压标示器件显示偏大等;⑵偏小,可能原因有电极直径测量偏小,中心电极表面有氧化层产生附加电阻,电压标示器件显示偏小等。

组成地壳的岩石组成地壳的岩石地球的外壳由几个不同的主要部分组成,这些部分被称为地壳、地幔和地核。

其中,地壳是地球表面的最外层,由各种岩石组成,包括火成岩、沉积岩和变质岩。

一、火成岩火成岩,也称为岩浆岩,是由地球内部熔岩或岩浆冷却和固化而成的。

它们通常具有较高的硬度,且主要由矿物晶体组成。

根据其形成环境,火成岩可以分为侵入岩和喷出岩。

侵入岩形成于地下深处,当熔岩或岩浆侵入地表时,它们会形成巨大的岩石块。

喷出岩则是由火山喷发时喷出的熔岩或岩浆冷却后形成的。

二、沉积岩沉积岩是由风、水或冰等运动的物质在地球表面沉积形成的。

这些岩石通常具有明显的层理,并由矿物、岩石碎片和有机物质组成。

沉积岩的形成过程可以追溯到数百万年前,而且由于它们记录了地球的历史,因此对科学家来说具有极大的研究价值。

三、变质岩变质岩是由火成岩或沉积岩经过高温和高压条件变化而成的。

这些岩石在高温和压力作用下发生了物理和化学变化,形成了新的矿物和结构。

例如,大理石就是由石灰岩经过高温和压力作用变成的变质岩。

地壳中的岩石对于地球的形成和演化具有重要的意义。

它们不仅仅是地球表面的组成部分,而且还记录了地球的历史和演变过程。

通过研究这些岩石,我们可以更好地了解地球的过去和未来。

天山山脉:地貌特征、地壳组成与地质演化天山山脉位于中亚腹地,是世界上最大的山系之一。

本文旨在探讨天山山脉的地貌特征、地壳组成和地质演化过程。

通过深入了解这些方面,我们可以更好地理解这一复杂自然系统的形成和演变,为地球科学的发展提供有益的见解。

一、天山山脉地貌特征天山山脉的地貌特征丰富多样,山脉呈东北-西南走向,全长约2500公里。

山脉平均海拔约4000米,地形起伏剧烈,山峰尖锐,坡度陡峭。

天山山脉的西部是塔里木盆地,东部为河西走廊,北部为准噶尔盆地,南侧为印度河-恒河平原。

天山山脉的自然景观壮丽,有雪山、冰川、峡谷、湖泊等多种地貌。

其中,天山山脉的雪峰、冰川和湖泊是最为独特的自然景观之一。