吉林省2005年环境状况公报

- 格式:doc

- 大小:445.50 KB

- 文档页数:13

2005年中国国土资源公报2005年,国土资源工作在党中央、国务院的领导下,坚持以科学发展观统领工作全局,学习贯彻党中央十六届五中全会精神,深入开展“完善体制提高素质”活动,转变观念、转变职能、转变作风取得明显进步,在保护资源、保障发展、维护权益、服务社会等各个方面取得新成效。

全面落实科学发展观,加强和改善参与宏观调控的工作。

研究提出国土资源“十一五”规划纲要,编制专项规划。

大力推进国土资源节约集约利用,努力构建资源节约型社会。

开展土地利用总体规划修编前期工作。

进一步加强耕地特别是基本农田保护工作,明确以建设促保护等一系列新举措。

继续严把土地供应闸门,巩固土地市场治理整顿成果。

全面整顿和规范矿产资源开发秩序。

全面加强地质工作。

地质调查和矿产资源勘查取得一批重要成果。

地质灾害防治取得明显成效。

积极推进地质环境监测工作。

不断推进国土资源科技创新和信息化建设。

加强国际合作与交流。

金土工程一期建设正式启动。

不断推进海洋资源管理和环境保护。

不断提高测绘管理和服务水平。

一、土地资源根据土地利用变更调查结果,全国耕地12208.27万公顷(18.31亿亩);园地1154.90万公顷(1.73亿亩);林地23574.11万公顷(35.36亿亩);牧草地26214.38万公顷(39.32亿亩);其他农用地2553.09万公顷(3.83亿亩);居民点及独立工矿用地2601.51万公顷(3.90亿亩);交通运输用地230.85万公顷(0.35亿亩);水利设施用地359.87万公顷(0.54亿亩);其余为未利用地。

与2004年相比,耕地面积减少0.30%,园地面积增加2.31%,林地面积增加0.30%,牧草地面积减少0.21%,居民点及独立工矿用地面积增加1.11%,交通运输用地面积增加3.37%,水利设施用地面积增加0.26%。

2005年全国耕地净减少36.16万公顷(542.4万亩)。

其中,建设占用耕地13.87万公顷(208.1万亩),另外,查出往年已经建设但未变更上报的建设占用耕地面积7.34万公顷(110.1万亩);灾毁耕地5.35万公顷(80.2万亩);生态退耕39.04万公顷(585.5万亩);因农业结构调整减少耕地1.23万公顷(18.5万亩),土地整理复垦开发补充耕地30.67万公顷(460.0万亩)。

吉林省危险废物污染环境防治条例文章属性•【制定机关】吉林省人大及其常委会•【公布日期】2005.09.14•【字号】吉林省第十届人民代表大会常务委员会公告第45号•【施行日期】2005.12.01•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】固体废弃物与有毒化学品污染防治正文吉林省第十届人民代表大会常务委员会公告(第45号)《吉林省危险废物污染环境防治条例》已由吉林省第十届人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2005年9月14日通过,现予公布,自2005年12月1日起施行。

二00五年九月十四日吉林省危险废物污染环境防治条例(2005年9月14日吉林省第十届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)第一章总则第一条为了防治危险废物污染环境,保障人体健康,维护生态安全,促进经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律和行政法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条本条例适用于本省行政区域内危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等污染环境防治和监督管理。

危险废物是指列入国家危险废物名录和根据国家危险废物鉴别标准和鉴别方法,经省环境保护行政主管部门认定的具有毒性、腐蚀性、传染性、易燃易爆性的固态、半固态、液态和置于容器中的气态废物。

放射性废物和排入水体的废水的污染环境防治不适用本条例。

第三条危险废物的污染防治实行预防为主、全过程监督和污染者依法承担治理责任的原则.促进危险废物的减量化、资源化和无害化。

第四条各级人民政府应当鼓励危险废物污染环境防治的科学研究,采取有利于危险废物综合利用的措施,促进清洁生产。

第五条县级以上人民政府应当加强对本行政区域内危险废物污染防治工作的领导,将危险废物污染环境防治工作纳入国民经济和社会发展计划,并组织实施。

第六条县级以上人民政府环境保护行政主管部门对本行政区域内危险废物污染环境防治工作实施统一监督管理。

吉林省环境质量存在问题与对策建议【摘要】吉林省环境质量存在问题,主要表现为空气污染严重、水质受到污染、生态环境恶化等。

问题的原因包括工业排放、交通尾气排放、农业生产过程中的化肥农药使用等。

为了改善环境质量,提出了相关对策建议,包括加强环境监管、推动绿色发展、提倡节能减排等措施。

吉林省环境质量的改善对于保护人民健康、促进经济可持续发展至关重要。

未来需要重视环境问题,积极采取措施,确保环境质量得到持续改善,为后代留下一个更加美好的生态环境。

【关键词】吉林省、环境质量、存在问题、对策建议、现状分析、问题表现、问题原因、推进措施、改善、重要性、展望、重视问题。

1. 引言1.1 吉林省环境质量存在问题与对策建议吉林省作为东北地区的重要省份,自然资源丰富,生态环境优美,但近年来环境质量存在一些问题,亟待解决。

本文将就吉林省环境质量存在的问题及对策建议进行深入分析和探讨,以期为环境保护提供有效的参考和指导。

在全球环境问题日益严峻的背景下,吉林省的环境质量问题也日益凸显。

空气污染、水污染、土壤污染等问题频发,给人民生活和健康带来了极大的影响。

吉林省政府已经意识到了环境保护的紧迫性,但现状依然严峻,急需采取有效措施来改善环境质量。

通过对吉林省环境质量问题的现状分析、问题表现、问题原因等方面进行深入探讨,本文将提出一系列对策建议和推进措施,以期通过各方共同努力,实现吉林省环境质量的持续改善和提升。

吉林省环境质量的改善不仅关乎人民健康和生活质量,也是国家生态文明建设的重要组成部分,因此任重而道远。

对吉林省的环境质量问题,我们必须高度重视,积极探索解决之道。

通过共同努力和持续改善,相信吉林省的环境质量一定会不断提升,为民众创造一个更加美好的生活环境。

2. 正文2.1 现状分析吉林省位于中国东北地区,是一个资源丰富、风景优美的省份。

随着经济的快速发展和城市化进程的加快,吉林省的环境质量面临着严峻的挑战。

现状分析显示,吉林省环境质量存在多个问题。

宁波大学答题纸(20 11—20 12学年第2学期)课号:课程名称:城市环境与城市生态学改卷教师:学号:姓名:得分:2005年松花江水污染事件学号:姓名:摘要:本文介绍了2005年11月13日由于吉林石化双苯厂爆炸对松花江造成水流污染所引发的松花江水污染事件。

松花江水污染的主要原因是吉林石化公司双苯厂一车间发生爆炸。

之后又发生连续爆炸,爆炸发生后,约100吨苯类物质(苯、硝基苯等)流入松花江,通过上游水体污染,硝基苯浓度超标,造成了江水严重污染,截至同年11月14日,共造成5人死亡、1人失踪,近70人受伤。

沿岸数百万居民的生活受到影响。

污染时间在吉林经历大约10天,流经哈尔滨持续大约40个小时,采取停水防止市民饮用有毒自来水,用截流措施防止被污染水流进入下游重要地区,在哈尔滨采用活性炭来消毒。

,最后处罚了中国石油100万,但是国家政府为了治理被污染的水流却花费了78.4亿元,国务院召开会议,制裁处罚相关负责人员,完善中国环保法规,加强对突发事件的应对措施的应急处理。

经过治理松花江水污染得到良好治理。

关键词松花江吉林石化爆炸苯硝基苯水污染哈尔滨松花江是我国七大江河之一,有南北两源,北源嫩发于大兴安岭伊勒呼篱栅南坡,南源第二松花江发源于长白山天池。

两江在三岔河汇合后称松花江干流,松花江汇入黑龙江后,经俄罗斯注入太平洋。

松花江流域面积54.6×104 km2,其中在黑龙江省境内26.9×104 km2,占全流域49.3%,占全省面积59%。

松花江干流,流域面积1805×104 km2 [ 1 ]。

可见,如果松花江水流发生污染,那么黑龙江整个省将会遭到严重的水污染,将会导致黑龙江缺水乃至下游的俄罗斯也会遭到严重的水污染,就有可能造成巨大的国际关系影响。

由于历史和社会的原因,中国最大的化工企业建立在松花江的上游,在吉林市建成了大批化工企业,这些化工企业排除的废物,尤其是有毒化学物质,如果管理不好,很容易就会流入松花江给下游大片区域造成严重污染。

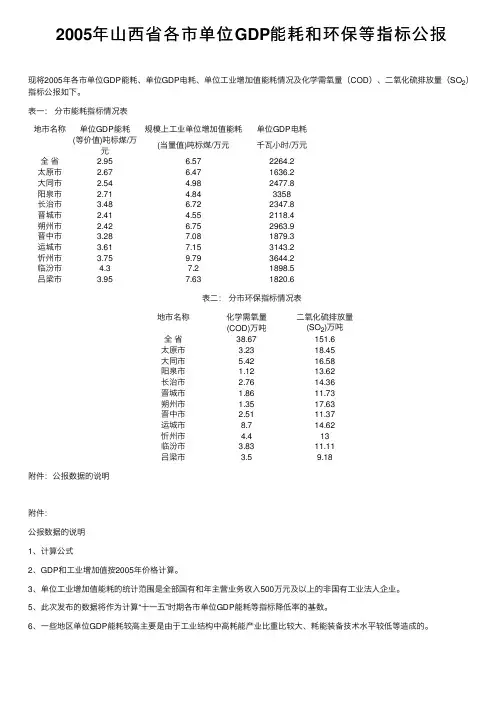

2005年⼭西省各市单位GDP能耗和环保等指标公报现将2005年各市单位GDP能耗、单位GDP电耗、单位⼯业增加值能耗情况及化学需氧量(COD)、⼆氧化硫排放量(SO2)指标公报如下。

表⼀:分市能耗指标情况表地市名称单位GDP能耗规模上⼯业单位增加值能耗单位GDP电耗 (等价值)吨标煤/万元(当量值)吨标煤/万元千⽡⼩时/万元全省 2.95 6.572264.2太原市 2.67 6.471636.2⼤同市 2.54 4.982477.8阳泉市 2.71 4.843358长治市 3.48 6.722347.8晋城市 2.41 4.552118.4朔州市 2.42 6.752963.9晋中市 3.287.081879.3运城市 3.617.153143.2忻州市 3.759.793644.2临汾市 4.37.21898.5吕梁市 3.957.631820.6表⼆:分市环保指标情况表地市名称化学需氧量⼆氧化硫排放量 (COD)万吨(SO2)万吨全省38.67151.6太原市 3.2318.45⼤同市 5.4216.58阳泉市 1.1213.62长治市 2.7614.36晋城市 1.8611.73朔州市 1.3517.63晋中市 2.5111.37运城市8.714.62忻州市 4.413临汾市 3.8311.11吕梁市 3.59.18附件:公报数据的说明附件:公报数据的说明1、计算公式2、GDP和⼯业增加值按2005年价格计算。

3、单位⼯业增加值能耗的统计范围是全部国有和年主营业务收⼊500万元及以上的⾮国有⼯业法⼈企业。

5、此次发布的数据将作为计算“⼗⼀五”时期各市单位GDP能耗等指标降低率的基数。

6、⼀些地区单位GDP能耗较⾼主要是由于⼯业结构中⾼耗能产业⽐重⽐较⼤、耗能装备技术⽔平较低等造成的。

吉林省发展和改革委员会、建设厅、环境保护局关于加快实行城市生活垃圾处理收费制度有关问题的通知文章属性•【制定机关】吉林省发展和改革委员会,吉林省建设厅,吉林省环境保护局•【公布日期】2005.08.25•【字号】吉发改收管联字[2005]1090号•【施行日期】2005.08.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文吉林省发展和改革委员会、建设厅、环境保护局关于加快实行城市生活垃圾处理收费制度有关问题的通知(二00五年八月二十五日吉发改收管联字[2005]1090号)各市市、州、县(市)发改委(物价局)、建委(建设局)、环保局:为加快我省生活垃圾处理产业化步伐,提高垃圾处理质量,改善城市生态环境,促进可持续发展,根据原国家计委、财政部、建设部、国家环保总局《关于实行城市生活垃圾处理费制度促进垃圾处理产业化的通知》(计价格[2002]872号)、原国家计委、建设部、国家环保总局《关于印发推进城市污水垃圾处理产业化发展意见的通知》(计投资[2002]1591号)及《国家计委办公厅关于加快项目前期工作,积极推进城市污水和垃圾处理产业化有关问题的通知》精神,就我省实行城市生活垃圾处理收费制度,进一步促进垃圾产业化有关问题通知如下:一、全面实行城市生活垃圾处理费制度,合理制定垃圾处理收费标准1、生活垃圾处理费收费范围:城市生活垃圾是指城市人口在日常生活中产生或为城市日常生活提供服务的活动产生的固体废弃物,以及法律、行政法规规定,视为城市生活垃圾的固体废弃物(不包括工业固体废物和危险废物)。

本着“谁产生垃圾,谁付费”的原则,所有产生生活垃圾的国家机关、部队、企事业单位、个体经营者、社会团体、城市居民和城市暂住人口等,均应按规定缴纳生活垃圾处理费。

2、生活垃圾处理费标准核定原则:按照垃圾处理产业化的要求,生活垃圾处理费为经营服务性收费,其收费标准应按照补偿垃圾收集、运输和处理成本,合理盈利的原则核定,并区别不同情况,逐步到位。

吉林省环境库兹涅茨曲线分析作者:苗泽惠来源:《现代经济信息》 2015年第22期苗泽惠吉林建筑大学摘要:在前期1992~2004 年分析基础上,加入2005~2013 年经济与环境数据再次建立吉林省环境库兹涅茨曲线,对比分析吉林省环境污染治理情况,为政府决策提供依据。

关键词:环境库兹涅茨曲线;环境污染;吉林中图分类号:F205 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2015)022-000495-01基金项目:吉林建筑大学高等教育教学研究课题,项目编号:XJY2014013。

经济发展与环境保护是人类永恒的话题。

环境是人类生存和发展的基本前提,为我们提供了必需的资源和条件,而社会经济的发展,势必造成环境质量的持续恶化。

许多工业发达国家只注意发展经济,以牺牲环境作代价去谋求经济的发展,当污染形成公害,才付出昂贵的代价治理,使国民经济发展缓慢。

作为发展中国家,要借鉴经验,使环境保护、经济增长和社会发展协调发展。

在前期对1992~2004 年间对吉林省经济增长与环境污染研究的基础上,加入了2005~2013 年的统计数据,对吉林省经济增长与环境污染之间的关系进行再分析,重新建立环境库兹涅茨曲线(EKC)模型,并分析曲线特征,深入揭示吉林省经济增长与环境污染程度之间的定量关系。

根据吉林省经济增长与环境污染水平计量模型研究[1] 结果,EKC 回归分析模型可以采用三次函数型y=a+bx+cx2+dx3 函数形式。

对1992~2004 数据研究结果表明吉林省环境污染程度最大出现在人均GDP 为6000 元,这与Grossman 和Krueger(1995)[2] 所实证的环境污染程度最大出现在人均GDP 在4000~5000 美元之间有较大差距。

分析原因主要是由于粗放型经济发展模式导致了此现象的发生。

由于吉林省实行了有利于的环境经济政策,使环境污染程度呈下降之势。

下面就利用1992~2013 年吉林省历年的统计年鉴和环境质量公报数据中主要污染物排放量和经济数据,对于已经论证的模型进行数据更新,代入EKC 回归分析模型即三次函数型y=a+bx+cx2+dx3函数形式,将工业固体废物、SO2、工业COD、工业烟尘和工业粉尘五种污染物排放量换算成等标排放量后等权相加作为环境污染程度指标,构建出环境污染程度指标与人均GDP 的关系图及拟合曲线如图1 所示。

2005年海南省环境状况公报海南省国土环境资源厅二OO六年五月2005年海南省环境状况公报海南省国土环境资源厅2005年,我省坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,加快产业结构的调整升级,加大生态环境建设力度,生态省建设取得新进展。

在社会经济发展保持平稳较快的增长态势的同时,城乡居民生活继续得到改善,全省空气、河流、湖泊、近岸海域环境质量总体保持良好,生态和环境质量继续保持全国领先水平。

一、水环境状况2005年我省水环境质量总体继续保持良好。

82.3%的监测河段、87.5%的监测湖库水质达到或优于可作为集中式饮用水源地的国家地表水Ⅲ类标准;河流、湖库水质总体和2004年基本持平。

近岸海域以一、二类海水为主,绝大部分监测海域水质处于清洁状态,86.4%的监测海域水质符合水环境管理目标要求。

地下水质优良。

但部分地表水体仍存在城市生活污水和农业面源污染,城市附近的局部海域和部分养殖集中区海域受到生活污水和养殖废水的污染。

1、地表水河流监测河段中Ⅰ、Ⅱ类水质占58.1%,Ⅲ类水质占24.2%,Ⅳ类、劣Ⅴ类水质分别占16.1%、1.6%。

Ⅳ、劣Ⅴ类水质主要分布在部分中小河流、南渡江个别支流的局部河段,以城镇河段及入海口河段居多;主要污染指标为化学需氧量、氨氮、石油类、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。

2005年上半年,受大气降水减少影响,河流水体稀释及自净能力降低,部分河段水质下降,河流水质总体较上年度同期有所下降;下半年,全省普遍降雨,水体稀释能力逐渐提高,全年水质总体和上年度基本持平。

南渡江干流水质优,所有监测河段水质均达到或优于国家地表水Ⅲ类标准,以Ⅱ类水质为主;支流龙州河水质优,海甸溪为轻度污染。

水质总体和2004年相当。

万泉河干流水质优,所有监测断面水质均达到或优于Ⅱ类标准。

水质总体与2004年相当。

昌化江干流水质优,所有监测河段水质均达到或优于地表水Ⅲ类标准,以Ⅱ类水质为主;支流什运河、南圣河和石碌河水质均为优,所有监测河段水质均达到或优于Ⅲ类标准。

建设项目基本情况项目名称吉林大学新民校区基础医学院实验废弃物(化学/生物类)暂存场所建设项目建设单位吉林大学实验室与设备管理处法人代表李元元联系人宋阳通讯地址吉林省长春市吉林大学新民校区基础医学院联系电话传真邮编建设地点吉林大学新民校区基础医学院校内立项审批部门批准文号建设性质新建行业类别及代码7724危险废物治理占地面积(m2)110绿化面积(m2)——总投资(万元)25其中:环保投资(万元)8环保投资占总投资比例32%评价经费(万元)预投产日期项目概况:1、项目提出的背景吉林大学新民校区基础医学院始建于1951年5月,原为白求恩医科大学基础医学部,1992年改“部”为“院”,是吉林大学集基础医学教育与科研于一体的重要教学基地。

学院以医学教育体制改革为契机,不断更新教育观念,深化教育改革,改善教学条件,办学水平进一步提高,逐步形成了自身特色和优势。

学院现有教职员工239人,其中,教师161人,教授59人,副教授49人,博士生指导教师36人,国家级教学名师1人、长江学者特聘教授1人、唐敖庆特聘教授5人。

病理学国家级优秀教学团队1个,省级优秀教学团队4个。

病理学国家级优秀教学团队1个,省级优秀教学团队5个。

病理学国家级精品课程1门,省级精品课程8门,主编国家“十一五”、“十二五”规划教材8部。

《临床医学课程整体优化研究》和《病理学系列教材建设的理论和实践》分别获2001年和2009年国家教学成果二等奖。

基础医学实验教学中心于2012年被教育部、财政部批准为国家级实验教学示范中心。

为满足师生实验需要,学校拟将原本暂存实验室内危险废物进行规范化集中收集,故提出拟新建生物实验废弃物(动物尸体、垫料等)暂存间、化学实验废弃物(残液、试剂瓶等)暂存间建设项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、生态环境保护部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》和国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的规定,受吉林大学实验室与设备管理处的委托,吉林省艺格环境科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作,评价单位在现场踏查、收集有关资料和工程分析的基础上编写了本项目的环境影响报告表,在报告表编制过程中在报告表编制过程中,得到了长春市环境保护局及建设单位的大力支持,在此表示感谢。

2005中国环境状况公报2005年,党中央、国务院进一步加强对环境保护工作的领导,为解决环境问题、促进环境保护事业的发展作出了一系列重大决策。

2005年3月12日,中央连续第九次在“两会”期间召开人口资源环境工作座谈会,胡锦涛总书记、温家宝总理发表了重要讲话。

胡锦涛总书记强调:调整经济结构和转变经济增长方式,是落实科学发展观的必然要求。

要清醒地认识到调整经济结构和转变经济增长方式对缓解人口资源环境压力、实现全面协调可持续发展的极端重要性。

要高度重视并切实抓好节约资源、保护环境、改善生态的各项工作,走新型工业化道路,推动经济社会发展实现良性循环。

温家宝总理要求:着力解决严重威胁人民群众健康安全的环境污染问题,切实抓好水污染防治,加快城市大气污染治理,严把建设项目环境准入关,严格环境执法。

2005年12月3日发布的《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39号,以下简称《决定》),是指导经济、社会与环境协调发展的纲领性文件。

为了贯彻落实《决定》,2006年4月17日~18日国务院召开了第六次全国环境保护大会,温家宝总理、曾培炎副总理出席会议并发表重要讲话。

温家宝总理强调,做好新形势下的环保工作,关键是要加快实现三个转变:一是从重经济增长轻环境保护转变为保护环境与经济增长并重,二是从环境保护滞后于经济发展转变为环境保护与经济发展同步,三是从主要用行政手段保护环境转变为综合运用法律、经济、技术和必要的行政办法解决环境问题。

这三个转变是方向性、战略性、历史性的转变,是中国环境保护发展史上一个新的里程碑。

2005年,中国环境保护工作取得了重要进展。

重点流域、区域、城市和海域污染防治工作进一步加强,污染治理工程建设进度加快;继续开展了整治违法排污企业保障群众健康的环保专项行动;开展了建设项目环境影响评价、“三同时”制度执行情况和全国环境安全大检查;推进了生态省、环境保护模范城市、生态示范区和环境优美乡镇的建设工作;加强了核设施安全监管,保障了核与辐射环境安全。

2005年长春市国民经济和社会发展统计公报文章属性•【制定机关】•【公布日期】2006.05•【字号】•【施行日期】2006.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】统计正文2005年长春市国民经济和社会发展统计公报(长春市统计局2006年5月)2005年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻和落实国家和省一系列重大决策部署,以科学发展观指导全市经济和社会发展工作,积极推进产业升级和经济结构调整,各项社会事业全面发展,城乡人民生活水平进一步提高,较好地实现了全年各项工作任务和目标。

一、综合初步核算,全年实现地区生产总值1508.6亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%。

其中,第一产业增加值160.8亿元,比上年增长7.7%;第二产业增加值709.7亿元,增长7.0%;第三产业增加值638.1亿元,增长9.4%。

三次产业比重分别为10.7%:47.0%:42.3%。

人均生产总值达到20718元(按户籍年平均人口数计算),比上年增长7.1%。

全年居民消费价格总指数为101.7%,比上年上升1.7%,其中,除医疗保健和个人用品、交通和通讯有所下降外,其他消费品价格均有不同程度上涨。

2005年,继续以国企改革为重点,以优化国有资本结构为目标,全市确定国企改革攻坚目标211户,共有 206 户企业完成方案审批,共理顺职工劳动关系9.5万人,安置离退休人员2.5万人,盘活资产103亿元。

全市开发各类用工岗位9.6万个,城镇新增就业8万人,安置下岗失业人员实现再就业6.5万人,再就业政策扶持到位率达100%。

全年共有1.3万名“4050”人员实现再就业。

城镇登记失业率为3.98%。

二、农业全年完成农林牧渔业总产值272.9亿元,比上年增长8.2%。

其中农业产值130.8亿元,增长3.4%;林业产值2.1亿元,增长1.5倍;牧业产值137.3亿元,增长11.6%;渔业产值1.5亿元,增长1.1倍;农林牧渔服务业产值1.2亿元,增长8.4%。

吉林省2005年环境状况公报为使全省公众了解2005年环境质量状况以及有关环保措施与行动,有效促进全省社会的经济及环境保护等事业全面发展,吉林省人民政府根据《中华人民共和国环境保护法》第十一条规定,发布《吉林省2005年环境状况公报》如下:2005年,全省以改善环境质量、维护公众环境权益和保护群众健康为根本出发点,围绕振兴吉林老工业基地和全面建设小康社会,积极推动循环经济的构建和发展,以强化环境保护为全省经济及社会健康发展提供可持续保障,不断完善环境法规等制度化建设,严格环境管理,强化环境执法,切实推进生态环境建设,全社会环境意识不断增强,科学发展观在全省环境保护工作中得到广泛落实。

在经济快速发展及主要行业的特征污染物产生量随之增加前提下,全省环境质量状况同2004年比总体保持稳定,区域环境质量恶化趋势得到有效遏制,局部生态环境质量有所恢复,主要城市环境质量持续改善。

一、水环境全省江河、湖库仍以有机污染为主,江河主要污染物包括高锰酸盐指数(化学需氧量)、氨氮、生化需氧量、挥发酚和石油类,湖库主要污染物包括总磷和总氮。

同2004年比,全省65个江河监测断面中水质下降的占10.77%,好转的占12.31%,保持不变的占76.92%。

在总体状况保持稳定基础上,部分区域水质状况有所改善。

(一)主要水域环境质量状况根据对全省境内17条主要江河水质监测结果,65个断面中满足国家Ⅱ~Ⅲ类水质要求的断面有22个(其中Ⅱ类水质断面6个,Ⅲ类水质断面16个),Ⅳ类水质断面有15个,Ⅴ类水质断面有10个,劣Ⅴ类水质断面18个;在7个省界监测断面中,满足Ⅱ和Ⅲ类水质要求的断面有2个,Ⅳ类水质断面2个,劣Ⅴ类水质断面3个。

9个主要湖泊、水库中,Ⅲ类、Ⅳ类和劣Ⅴ类水质的各有3个。

松花江干流各监测断面中,Ⅲ类水质断面占50.00%,Ⅳ类占33.34%,Ⅴ类和劣Ⅴ类各占8.33%。

同2004年比,白山大桥断面、临江大桥断面和松花江村断面水质有所下降,镇江口断面水质有所好转,其余断面水质未变;伊通河各监测断面中,除水厂小坝断面为Ⅳ类水质外,其余断面均为劣Ⅴ类。

同2004年比,各监测断面水质无明显变化;图们江干流各监测断面中,Ⅲ类水质断面占25.0%,劣Ⅴ类占75.0%。

同2004年比,南坪监测断面有好转,其余断面水质未变;浑江干流各监测断面中,Ⅲ类水质断面占16.7%,Ⅳ类占16.7%,Ⅴ类占50.0%,劣Ⅴ类占16.6%。

同2004年比,弯弯川断面水质有所好转,其余断面水质未变;辽河干流各监测断面中,Ⅱ类和Ⅲ类水质断面占22.22%,Ⅳ类占11.11%,Ⅴ类占44.45%,劣Ⅴ类占22.22%。

同2004年比,辽河源断面水质有所好转,四双大桥断面有所下降,其余断面水质未变。

在与黑龙江省交界的3个监测断面(分布在松花江水系的白城市、松原市和敦化市)中,由黑龙江省入白城市的嫩江白沙滩断面为Ⅱ类水质,水质状况良好;由松原市入黑龙江省界前的松花江干流泔水缸断面为Ⅲ类水质,水质良好;由敦化市入黑龙江省界前的牡丹江大山断面为Ⅳ类水质,属轻度污染。

在与辽宁省交界的3个监测断面(分布在辽河水系的四平市、双辽市和浑江干流的通化市)中,由四平市入辽宁省的条子河汇合口断面和由双辽市入辽宁省的东辽河干流四双大桥断面均为劣Ⅴ类水质,属重度污染;由通化市入辽宁省的浑江干流民主断面为Ⅳ类水质,主要污染指标为氨氮,属轻度污染。

与内蒙古自治区交界的西辽河岳家店监测断面(位于双辽市)为劣Ⅴ类水质,属重度污染。

长春市南湖、四平市二龙山水库和吉林市松花湖水库为Ⅴ类水体,属中度污染;四平市山门水库和下三台水库、白城市月亮泡水库为Ⅳ类水体,属轻度污染;长春市新立城水库、石头口门水库和净月潭水库为Ⅲ类水体,水质状况良好。

(二)主要城市饮用水源地水质状况2005年,吉林省饮用水源地以总磷、总大肠菌群等污染因子为主。

同2004年比,全省各饮用水源水质保持稳定,11个主要城市的19个饮用水源水质总体状况良好。

Ⅰ类水质的水源地有1个;Ⅱ类水质的有4个;Ⅲ类水质的有12个;Ⅳ类水质的有1个(具体为四平山门水库);劣Ⅴ类水水质的有1个(具体为白山金英水源地,现阶段依据其成因按地下水标准评价。

据当地所报情况,近年来水源地存水主要由来自板石沟河的地表水渗透形成。

存水水质亦符合地表水Ⅲ类标准要求)。

(三)废水及主要污染物排放情况2005年,全省废水排放总量为98005万吨, 比2004年增加12.8%。

其中的工业废水排放量为41189万吨,比2004年增加22.7%;城镇生活污水排放量为56816万吨,比2004年增加6.5%;废水中化学需氧量(COD)排放量为40.68万吨,比2004年增加11.1%。

其中的工业废水中化学需氧量排放量为16.13万吨,比2004年增加18.0%;城镇生活污水中化学需氧量排放量为24.55万吨,比2004年增加7.0%;废水中氨氮排放量为3.60万吨,比2004年增加13.9%。

其中的工业废水中氨氮排放量为0.69万吨,比2004年增加86.5%;城镇生活污水中氨氮排放量为2.91万吨,比2004年增加4.3%。

(四)水环境保护与污染防治2005年,全省加强了饮用水源地环保管理,以确保饮用水质安全。

开展了集中式饮用水源保护区专项检查,共检查集中式饮用水源保护区30余处,检查周边企业124家,迁出饮用水源核心区居民100余户,安装污水处理设施42台(套);开展了城镇集中式饮用水源地保护区划和方案论证工作,现已颁布实施34个地表水保护区划方案,完成56个城镇集中式饮用水源地保护区划,为依法实施饮用水源地环境管理提供了制度化保证。

2005年,吉林省加强了重点流域及重点行业水污染防治工作。

省政府年内组织成立了松花江与辽河流域水污染防治工作领导小组,明确了相关部门和各地政府职能分工;开展了松花江流域污染现状调查;严格了糠醛项目的环保准入和审批条件,对已投产但不符合环保要求的企业实施了限期整改;加强了对造纸行业的监督管理并限期达标排放。

全省工业企业年内实施的重点废水治理项目共94个,所报施工项目本年完成投资额为27129.2万元,年内竣工项目为89个,新增设计处理能力11.45万吨/日。

全省已建成城镇污水处理厂污水处理能力达95.8万吨/日。

在建污水处理厂建设进度低于预期,污水处理厂产业化政策亟待落实,实际运行机制及经费来源渠道亟待优化。

全省工业废水排放达标量为33458.48万吨。

工业废水排放达标率为81.23%。

二、大气环境2005年,全省空气质量总体状况同2004年持平。

9个市州政府所在地城市空气综合污染指数P在1.48~2.52范围内,平均为2.08。

从污染负荷看,影响全省空气质量的主要污染物是颗粒物。

(一)主要城市空气质量状况2005年,吉林省主要城市空气质量良好。

9个市州政府所在地城市中,空气质量符合国家二级标准的城市有长春、白山、白城、松原和延吉,符合国家三级标准的有吉林、四平、通化和辽源。

9个主要城市中,空气综合污染指数 P≤2的城市有5个(其中白城市最好),空气质量良好;P值在2~3之间的城市有4个。

9个主要城市降水pH 年均值在4.38~7.50之间,总体呈中性。

吉林市、四平市、图们市和珲春市年内出现过酸性降水,大部分酸性降水集中在东部城市(图们市和珲春市)且多在夏、秋两季。

(二)废气主要污染物排放情况2005年,全省废气中二氧化硫排放总量为38.23万吨,比2004年增加34.2%。

其中的工业废气二氧化硫排放量为30.78万吨,比2004年增加42.7%;生活及其他二氧化硫排放量为7.45万吨, 比2004年增加7.7%。

全省废气中烟尘排放总量为41.37万吨,比2004年增加22.0%。

其中的工业废气烟尘排放量为32.73万吨,比2004年增加27.0%;生活及其他烟尘排放量为8.63万吨, 比2004年增加6.3%。

全省废气中工业粉尘排放量为13.72万吨,比2004年增加27.4%。

(三)大气环境保护与污染防治2005年,吉林省全面加强重点区域及重点工业点源的大气污染防治工作,落实了扬尘污染控制措施;开展了机动车污染控制工作,通过建立并落实检测维修制度,切实提高尾气排放达标率。

全省工业企业年内实施重点废气污染治理项目共86个,所报施工项目本年完成投资额为16301.5万元。

年内竣工项目为85个,新增废气处理能力342.99万标立方米/时。

全省工业二氧化硫排放达标率为60.43%,比2004年下降2.5个百分点;工业烟尘排放达标率为79.40%,比2004年增加5.5个百分点;工业粉尘排放达标率为47.11%,比2004年下降5.59个百分点。

三、辐射环境(一)辐射环境质量状况2005年,吉林省辐射环境质量总体状况良好。

相关空气、水体、土壤的指标值均在天然本底范围内。

(二)辐射环境安全防控2005年,全省加强了辐射环境管理,确保了辐射环境安全。

开展了辐射源申报登记;在全国率先进行了放射源安全管理专项整治工作;对全省放射源使用管理情况进行了清查并提出相关整改意见。

吉林省放射性废物库库区改造及旧库退役工程进展正常。

四、城市声环境(一)城市声环境质量状况2005年,全省城市声环境质量同2004年比有所改善,城市区域环境噪声和道路交通噪声强度均有不同程度下降。

在影响城市声环境质量的主要噪声源中,生活噪声占49.8%,交通噪声占24.8%,工业噪声占11.7%,其它噪声占10.9%,施工噪声占2.8%。

城市区域环境噪声平均等效声级为54.4分贝(A),比2004年下降0.6分贝(A)。

吉林、四平、通化、白城、松原、延吉市的城市区域声环境质量较好;长春、辽源、白山市存在轻度污染。

城市道路交通噪声平均等效声级为68.6分贝(A),低于国家交通干线区域噪声标准1.4分贝(A)。

本年度监测的交通干线达380.4公里,其中超标的有86.4公里,占总监测长度22.7%。

辽源和白城市的道路交通声环境质量好;长春、吉林、四平、通化、白山、松原、延吉市为较好。

(二)城市噪声污染防治全省工业企业年内实施了10个重点噪声污染治理项目,所报施工项目本年完成投资额为1221万元。

年内竣工项目为10个。

全省累计建成环境噪声达标区231个,面积达825.3平方公里。

五、固体废物(一)工业固体废物现状2005年,吉林省工业固体废物产生量为2456.82万吨,比2004年增加21.3%。

其中危险废物产生量为7.11万吨,比2004年减少5.8%;工业固体废物综合利用量为1290.01万吨,比2004年增加20.9%;工业固体废物贮存量为1132.32万吨,比2004年增加22.5%;工业固体废物处置量为32.63万吨,比2004年减少64.9%;工业固体废物排放量为1.86万吨,比2004年增加82.4%。