81幅著名画家作品赏析

- 格式:pps

- 大小:5.86 MB

- 文档页数:84

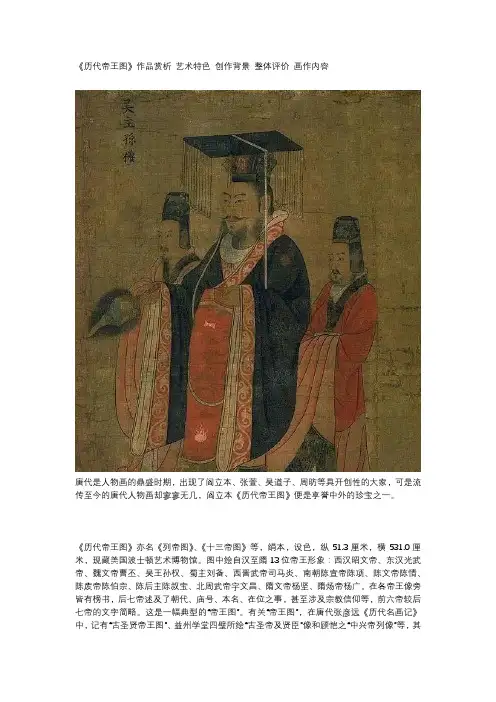

《历代帝王图》作品赏析艺术特色创作背景整体评价画作内容唐代是人物画的鼎盛时期,出现了阎立本、张萱、吴道子、周昉等具开创性的大家,可是流传至今的唐代人物画却寥寥无几,阎立本《历代帝王图》便是享誉中外的珍宝之一。

《历代帝王图》亦名《列帝图》、《十三帝图》等,绢本,设色,纵51.3厘米,横531.0厘米,现藏美国波士顿艺术博物馆。

图中绘自汉至隋13位帝王形象:西汉昭文帝、东汉光武帝、魏文帝曹丕、吴王孙权、蜀主刘备、西晋武帝司马炎、南朝陈宣帝陈项、陈文帝陈情、陈废帝陈伯宗、陈后主陈叔宝、北周武帝宇文昌、隋文帝杨坚、隋炀帝杨广。

在各帝王像旁皆有榜书,后七帝述及了朝代、庙号、本名、在位之事,甚至涉及宗教信仰等,前六帝较后七帝的文字简略。

这是一幅典型的“帝王图”。

有关“帝王图”,在唐代张彦远《历代名画记》作用主要或是给治国者以示范、警醒。

《历代帝王图》中13位帝王形象都具“王者气度”和“伟丽仪范”,从艺术角度来看,具备典型的唐代人物画风格,如人物形象的质感、量感和立体感的刻画,个性表情的呈现和全图体现出的恢弘气度。

仔细看,还是可以发现前六像和后七像略有区别,后七像的人物形象更加生动、更具变化,而且之间的绢质断裂修复痕迹明显。

波士顿博物馆专家认为“从图像学角度来看,虽说全卷前后一贯,但从气势之强弱、笔墨之良劣、设色之新旧、表情之精粗观之,则迥然有别。

综上所述,前六帝一段确可定为北宋摹本,而此卷的后七帝,则是唐时物无疑。

”(吴同撰、金樱译,《波士顿博物馆藏中国古画精品图录:唐至元代》)图中人物似乎没有完全摆脱早期人物画程式化的特征,尤其是诸帝王身边的随从较为明显,但也可清晰地看到唐初人物画在衣纹线条和设色方面的进步,还能看到画家以史学的态度做了判别,如对开国君化的“本纪”。

对于本图的年代、作者,今日学界尚有不同意见。

馆藏方认为前六像是北宋摹本,后七帝像为唐时原物。

至于作者,自卷后北宋富弼(1004-1082)题跋断为初唐阎立本作后,几无异议。

《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》的主题是什么?有什么艺术特色?人物龙凤帛画是一幅现存最早的绘画之衣,是战国时期的楚帛画,它的主题表现一贵妇人乞祷以飞腾的龙凤引导她的灵魂登在,体现了楚国当时的奇异幻想和炽烈情感的图腾神化世界。

此画主要采用黑线勾勒的表现手法,用色单纯、黑白块的对比、点线面的结合使形象有一定的重量感。

人物御龙帛画是1973年在长沙子弹库楚墓出土,主题是升天,画面是楚国大夫屈原驾驭飞龙,它是以单线勾勒,设色平涂兼施渲梁,用笔应物象,象形体质地和运动而有粗细,刚柔等多种变化。

21.试谈山水画兴起的原因。

1)审美意识的发展,绘画题材的扩大使山水成为画家们表现的对象。

2)江南秀丽的山川,激发了艺术家山水画创作的热情。

3)玄学的兴起,是山水画形成的最根本的原因(以虚无的胸襟、玄学的意味体会自然,使中国山水画自始即是一种‘意境中的山水’而不是纯客观自然景物的再现,他们认为,山水的美不在于山水本身,而是在于它体现了‘道’,山水与道是相合的)(‘圣人含道映物,贤者澄怀味像,至于山水,质有而趣灵’出自宗炳《山水画序》)23.唐代绘画在哪些方面有新的发展?1)人物画和道释壁画继先代之长而加以发扬(阎立本、吴道子、张萱、周昉、尉迟乙僧2)山水画在严明以来的基础上继续发展,开始划分青绿与水墨、疏体与密体,奠定了宋元以后山水画主要表现手法的初基。

3)花鸟画脱颖而出,继山水之后以独立的姿态登上画坛,开花鸟画兴起之先河。

4)石窟、陵墓壁画创造出清新鲜明富有时代特色的民族风格,在一定程度上摆脱了宗教的羁绊,曲折地反映了社会现实,洋溢着时代精神。

5)唐代的绘画实践显示了唐代美学的实绩,唐代的画论,画史著作显示了唐代美学的深度。

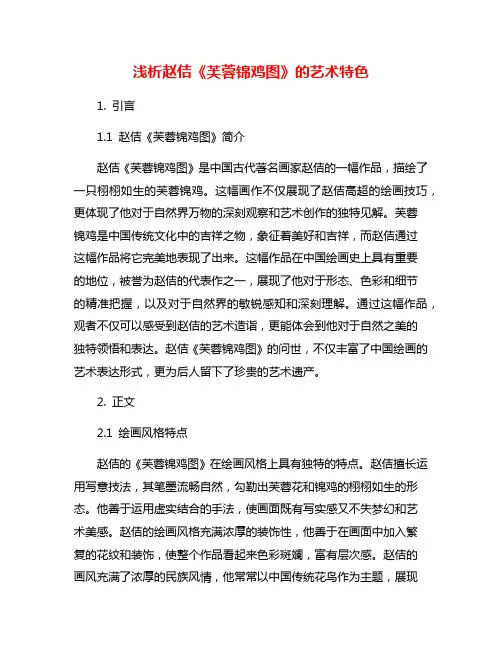

浅析赵佶《芙蓉锦鸡图》的艺术特色1. 引言1.1 赵佶《芙蓉锦鸡图》简介赵佶《芙蓉锦鸡图》是中国古代著名画家赵佶的一幅作品,描绘了一只栩栩如生的芙蓉锦鸡。

这幅画作不仅展现了赵佶高超的绘画技巧,更体现了他对于自然界万物的深刻观察和艺术创作的独特见解。

芙蓉锦鸡是中国传统文化中的吉祥之物,象征着美好和吉祥,而赵佶通过这幅作品将它完美地表现了出来。

这幅作品在中国绘画史上具有重要的地位,被誉为赵佶的代表作之一,展现了他对于形态、色彩和细节的精准把握,以及对于自然界的敏锐感知和深刻理解。

通过这幅作品,观者不仅可以感受到赵佶的艺术造诣,更能体会到他对于自然之美的独特领悟和表达。

赵佶《芙蓉锦鸡图》的问世,不仅丰富了中国绘画的艺术表达形式,更为后人留下了珍贵的艺术遗产。

2. 正文2.1 绘画风格特点赵佶的《芙蓉锦鸡图》在绘画风格上具有独特的特点。

赵佶擅长运用写意技法,其笔墨流畅自然,勾勒出芙蓉花和锦鸡的栩栩如生的形态。

他善于运用虚实结合的手法,使画面既有写实感又不失梦幻和艺术美感。

赵佶的绘画风格充满浓厚的装饰性,他善于在画面中加入繁复的花纹和装饰,使整个作品看起来色彩斑斓,富有层次感。

赵佶的画风充满了浓厚的民族风情,他常常以中国传统花鸟作为主题,展现出对传统文化的热爱和理解。

赵佶的《芙蓉锦鸡图》在绘画风格上独具匠心,既传承了传统的写意画风,又展现了他个人独特的艺术风格。

这些特点使得他的作品在艺术界具有重要的地位和影响力。

2.2 色彩运用赵佶《芙蓉锦鸡图》在色彩运用上展现出独特的艺术魅力。

赵佶善于运用明快的色彩搭配,使整幅作品充满活力和生机。

他运用了丰富的色彩层次,使芙蓉花和锦鸡在画面中形成鲜明的对比,增强了视觉效果。

赵佶在色彩的运用上注重色调的协调和对比,使画面更加和谐统一。

赵佶在绘制芙蓉花的细节部分时,运用了细腻的色彩过渡和渲染,使花瓣的质感栩栩如生,令人留连忘返。

而在描绘锦鸡的羽毛上,赵佶则运用了明暗对比的手法,使羽毛的立体感更加突出。

清代画家⼋⼤⼭⼈传世名作《鹌鹑游鱼图》赏析清代画家⼋⼤⼭⼈传世名作《鹌鹑游鱼图》赏析苏州灵岩寺收藏这是⼋⼤⼭⼈《花鸟册》(计⼗⼆页)中的⼀页。

在岸边的⽯块上,⽴着⼀只鹌鹑,卷缩着⾝躯,说明已经是霜重秋浓的时节。

那蓬松的⽻⽑,是被寒风抖动起来的。

虽然它不得不靠蜷缩着⾝体来抵御那刺⾻的寒⽓,但依然昂⾸向天,⽩眼观世,⼀派冷漠孤傲的神态。

⽔中有两条鱼,甩动尾巴争啄⾷物。

对于它们的争抢,鹌鹑不屑⼀顾,似乎带⼀点⽊然的冷笑。

在它们的背后,三分之⼆以上的空间是⼀⼤⽚空⽩,仅在左上⾓题了“⼋⼤⼭⼈写”五字款及⾈形⼩印。

⼋⼤⼭⼈是喜欢经常画鹌鹑的。

鹌鹑,是⼀种像⼩鸡的鸟,头⼩尾秃,⽻⽑⾚褐⾊,⾝上有黄⽩条纹,斑斑点点,很像破落户的百衲⾐,所以古⼈有“⾐若悬鹑”之说。

鹌鹑⽆常居,雄性⼜好⽃,这些习性与特点,很容易唤起⼋⼤⼭⼈家国之痛的⾝世之感。

他在69岁画的《居敬堂作杂画册》那⼀件有名作品中,就有⼀幅鹌鹑图,上⾯有⼀⾸题诗:“六⽉鹌鹑何处家,天津桥上⼩⼉夸,⼀⾦且作千⾦事,传道来春对菜花。

”就流露出那种苦涩味道。

我们看到⼋⼤⼭⼈画的鹌鹑,似乎听到他⾃伤⾝世的嗟叹,也仿佛看到他贫贱不能移、威武不能屈的那种冷峻与孤傲的⼈⽣态度。

此图笔法简洁精到,寥寥数笔,若不经意,却把鹌鹑在特定的环境中的动态和神⽓,表现得活灵活现,那⼏笔游鱼也是⾮常的准确⽽传神。

⼋⼤⼭⼈70岁之前,署款上多⽤“画”字,晚年则把这个“画”字改成“写”字。

这⼀字之改,正说明⼋⼤⼭⼈晚年在艺术上对于笔墨的运⽤已臻化境。

画中那⼀⼤⽚空⽩,更是精彩,它给⼈以⽆穷的时空遐想,所以专家们都认为⼋⼤⼭⼈的画,最美妙的地⽅是他画⾯上的空⽩之处,是真正“⽆画处皆成妙境”。

欢迎光临<慧泉轩>艺术⽹。

《清明上河图》分图细赏析张择端(1085~1145),字正道,东武(今山东诸城)人《清明上河图》是著名风俗画作品,绢本,长卷,淡设色,原图长528.7厘米,高24.8厘米。

《清明上河图》创作于公元十二世纪,就像是一架录像机,把北宋京城汴梁和汴河两岸的人物风景,从城里到城外都记录了下来,我们今天看了,就如同亲临其境。

最早的版本属于北宋画家张择端(1085~1145)的作品,现今典藏在北京故宫博物院。

《清明上河图》同时也是一幅写实主义的伟大作品,画面宏伟壮阔,笔法严谨精细,把社会风俗画推进到更高的阶段。

宁静的乡村《清明上河图》画的是北宋首都汴京的东南一角。

汴京即今天的开封市,在河南省会郑州以东陇海铁路线上。

早在战国时代,魏国就把都城迁到这里,当时叫大梁。

以后五代时期的梁、晋、汉、周都在这里建都。

北宋承袭后周政权仍都在此。

从梁建国开始到北宋末年,二百余年的经营,其繁华景象可想而知。

后来金朝也在这里建都,元灭金后这里不再是都城,加之战乱频仍,黄河缺口,汴河失修,整个都城被漫漫的黄沙湮没,我们从何处去找寻昔日繁华呢,就让我们展开《清明上河图》,去作一次九百余年前的汴京之游罢。

画面是从右至左而展开的。

最先映入我们眼帘的,是汴京城外东南远郊农村。

广漠的田野,河渠纵横。

岸边老树杈枒,新芽未吐。

薄雾轻笼,略显寒意,正是早春天气。

有一队驮着木炭的小毛驴,沿着河渠迎面而来,走在前面的童子忙将毛驴向小桥方向驱赶,使我们仿佛听到踢踏的蹄声和赶驴的吆喝声,清脆而响亮,冲破寂静,顿时使整个原野活跃了起来。

“淡薄春风却似秋”,“绿纹溪水趁桥弯”,这些宋人的诗句,多么像画中的景物!行过小桥,是一个路边歇脚店,门前搭着凉棚,摆放着椅凳,它是专为那些远道而来的商贩和苦力开设的。

看来时候尚早,客人还没有到来,只有主人在屋后忙活着。

店后一带短篱,连接着几家茅舍。

茅檐低小,大门朝向谷场,大石碾滚闲置在那里,空寂无人。

也许是农忙尚未到来。

屋后老树成林,树梢上还有鸟窝,也不见鸟飞。

100幅中国名画(之⼀)100幅名画,带你回顾中国美术史100幅名画,带你回顾中国美术史据说,古画排名前⼗的是:东晋·顾恺之《洛神赋图》、唐代·阎⽴本《步辇图》、唐代·张萱、周昉《唐宫仕⼥图》、唐代·韩滉《五⽜图》、五代·顾闳中《韩熙载夜宴图》、北宋·王希孟《千⾥江⼭图》、北宋·张择端《清明上河图》、元代·黄公望《富春⼭居图》、明代·仇英《汉宫春晓图》、清代·郎世宁《百骏图》。

下⾯,让我们⼀同⾛近这些古画,探访它们穿越千年的魅⼒......01《⼈物龙凤帛画》/战国帛画《⼈物龙凤帛画》⼜称《龙凤仕⼥图》,是东周战国中晚期的帛画精品,1949年出⼟于湖南省长沙市东南郊楚墓,是现存最早的中国帛画之⼀,也是中华⼈民共和国2002年公布的64件禁⽌出国(境)展览⽂物之⼀。

现藏于湖南省博物馆。

02《长沙马王堆⼀号汉墓帛画》/西汉帛画⾯完整,形象清晰,呈T 字形,画⾯内容也依T 字形的横幅和竖幅划分为天国、⼈间、地府3 个部分。

横幅部分描绘的是天界。

帛画中段画⼈间世界。

华盖与翼鸟之下,是⼀年⽼贵夫⼈的侧⾯像,⽼妇⼈⾝着锦⾐,在⼩吏侍⼥的跪迎服侍下,拄杖前⾏。

03《⼥史箴图》·局部/顾恺之原作已佚,现存有唐代摹本,原有12段,因年代久远,现存《⼥史箴图》仅剩9段,为绢本,设⾊,纵24.8厘⽶、横348.2厘⽶。

此图依据西晋张华《⼥史箴》⼀⽂⽽作,原⽂⼗⼆节,所画亦为⼗⼆段,现存⾃“冯媛挡熊”⾄“⼥史司箴敢告庶姬”共9段。

作品注重⼈物神态的表现,⽤笔细劲联绵,⾊彩典丽、秀润。

故宫博物院另藏有宋代摹本,⽔平稍逊,⽽多出樊姬、卫⼥2段,亦有研究价值。

04《洛神赋图》·局部/顾恺之《洛神赋图》顾恺之,是著名的东晋画家顾恺之依据曹植《洛神赋》内容画的作品,其中最感⼈的⼀段描绘是曹植与洛神相逢,但是洛神却⽆奈离去的情景。

清金廷标《西园雅集图》赏析作者:马可房来源:《丝绸之路》2014年第06期[摘要]《西园雅集图》始作者为宋代杰出人物画家李公麟,而清朝著名宫廷画师金廷标所绘《西园雅集图》设色淡雅明洁,用线刚劲,画法精妙入微,笔触工细,图中共绘主仆23个人物形态各异,每个人物头发和胡须清晰可见,灵动传神。

整幅作品构图疏朗,篇幅宏大,是会宁县博物馆镇馆之宝。

[关键词]宫廷书画;《西园雅集图》;会宁县博物馆[中图分类号]K249 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2014)06-0029-02甘肃省会宁县博物馆藏有一幅清代著名宫廷画家金廷标山水人物横幅《西园雅集图》,纵131厘米,横350厘米。

金廷标(?~1767),字士揆,乌程(今浙江湖州)人,画家金鸿(字耕山)之子,继承父艺,主山水、人物和花卉,尤善白描。

乾隆二十五年(1760),乾隆皇帝南巡时,金廷标呈献《白描罗汉图》册,得到嘉许,因而入内廷供职。

金廷标所作画深得乾隆皇帝欣赏,御题诗句甚多,赞美之意溢于言表,清宫旧藏书画权威著录《石渠宝笈》中著录了金廷标书画作品81幅之多。

他是一位技法全面的画家,其人物画内容丰富,如《孟母移居图》、《婕妤挡熊图》宣扬妇德,《竹林七贤》、《竹溪六逸图》抒发隐逸思想,还有的如《瞎子说唱图》、《负担图》等却是描绘田间百姓民俗生活的。

他尤其擅长将人物画与山水画相结合,《溪彴扶筇图》即是他人物画与山水画相结合的例证。

他被招入内廷供奉后深居内宫,效力皇室,高高在上,但隐逸高士仙游、文人学士雅集却是他所向往的生活。

供职皇家宫廷内的生活是无奈与无聊的,人人阿谀奉承,见不到真正的知己和朋友,而他的消遣之举也就只能是将心中满腔抱负付诸笔端了。

《西园雅集图》为纸本设色山水人物画,描绘了在一片松竹繁茂、山花烂漫、流水潺潺、石桥飞架的园林中,众学士雅集的场面。

石桥左侧翠竹林中,一僧人蒲团打坐,与一学士讲经谈禅。

石桥右侧山崖之下,一学士举手挥笔题壁,一学士旁立观看,一小童捧砚侍立。

中国十大名画鉴赏从夏朝到清朝,从奴隶社会到封建社会,中华经历了上下五千年的风雨洗礼、沉淀,创造了一个无可复制的神话——中华文明。

中华文化博大精深、源远流长决定了它的多样性,书画就是其中的一种表达形式。

这个用色彩记录了中华绵延五千年的悠久历史和横亘万里的锦绣河山的《中国十大名画》是中国美术史的丰碑,华夏文明的巨著,是流动的历史、无声的乐章;承载着古老东方民族独特的艺术气质。

《中国十大名画》皆为历代不二至宝,历经磨难流传有序。

至清时期,陆续被人收藏,遂与世隔绝。

随后历经战火纷繁,流散四海,如今皆为各大博物馆镇馆之宝。

一、东晋顾恺之的《洛神赋图》。

《洛神赋图》纵27.1厘米,横572.8厘米。

这幅画根据曹植著名的《洛神赋》而作,为顾恺之传世精品。

全卷分为三个部分,曲折细致而又层次分明地描绘着曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。

人物安排疏密得宜,在不同的时空中自然地交替、重叠、交换,而在山川景物描绘上,无不展现一种空间美。

现存于北京故宫博物院馆的《洛神赋图》为宋摹本,但也很大程度保留了顾恺之艺术的若干特点,千载之下,亦可遥窥其笔墨神情。

二、唐代阎立本《步辇图》。

《步辇图》纵38.5厘米,横129.6厘米,为唐代著名画家阎立本所绘,线条流利纯熟,富有表现力,是一件具有重要历史价值和艺术价值的作品。

《步辇图》是以贞观十五年吐蕃首领松赞干布与文成公主联姻的历史事件为题材,描绘唐太宗接见来迎娶文成公主的吐蕃使臣禄东赞的情景。

从绘画艺术角度看,作者的表现技巧已相当纯熟。

衣纹器物的勾勒墨线圆转流畅中时带坚韧,畅而不滑,顿而不滞;主要人物的神情举止栩栩如生,写照之间更能曲传神韵;图像局部配以晕染,如人物所著靴筒的折皱等处,显得极具立体感;全卷设色浓重淳净,大面积红绿色块交错安排,富于韵律感和鲜明的视觉效果。

《步辇图》现存于北京故宫博物院馆。

三、唐代张萱、周昉《唐宫仕女图》。

《唐宫仕女图》,唐代作为封建社会最为辉煌的时代,也是仕女画的繁荣兴盛阶段。

《拾穗》(Des glaneuses)是法国巴比松派画家让-弗朗索瓦·米勒最著名的作品之一,绘于1857年,目前则存放在巴黎的奥塞美术馆中。

拾穗一词渊源于旧约圣经,指农民需让贫苦人捡拾收割后遗留穗粒以求温饱,而该画除了描绘3名农妇在金黄色麦田捡拾麦穗情景外,其金黄阳光、弯腰等细节,另外呈现“英雄史诗般的崇高意境”。

米勒生长于诺曼底的农场,本图是他在35 岁左右以前尚找不到艺术方向的苦斗时代之代表作。

他讨厌巴黎疯狂似的气氛及噪音,他在《拾穗》之中初次使用写实主义的手法,其简洁扎实的素描功力,及风景处理上对于不必要部份的省略之点特别引人注目。

马车、马、房子、树木、杂草等的背景及其间所见的小人影乃是此一广大的劳动场面所不可或缺的成份。

在米勒的作品中常以人物为中心,这一点异乎经常听懂﹝森林语言﹞的其他巴比仲派画家。

其后梵高还临摹过米勒的作品。

艺术家让-弗朗索瓦·米勒年份1857年类型油画现藏于奥塞美术馆,巴黎《晚祷》表现了一对农民夫妇在暮色中谛听远处教堂钟声时正在祈祷的情景。

米勒本人曾强调,此画的意境主要是表现钟声。

因为他画《晚祷》时,曾回想到童年时代在田间劳动时,每当晚钟响起,祖母总要一家人停止工作,为可怜的死者祈祷。

宗教就其本质来说是“精神的鸦片”,不过在诚实劳动者身上,信仰就是“追求道德”,就是“向善”,他们真正相信“人不单是靠面包活着”,更是靠首先理想的支持。

他们认为统治阶级的贪婪无耻,违背“上帝的本意”。

他们看不到宗教在劝导人们安贫乐道的时候,实际上是维护了剥削者的利益。

但从劳动者自身的笃言信行和苛求于已方面,反映了他们品格中的优良素质。

《晚祷》正是由于深刻地反映了这样一种复杂的矛盾,因而具有长久的魅力。

画面上,夕阳西下,劳动了一天的农民夫妇,听到远方教堂钟响,丢下手中的活计,俯首默默祷告。

画家着力描绘出他们的虔诚,我们为他们的纯朴和诚实所感动。

可是画中反映的现实生活又形象地告诉人们,他们虔诚的结果是什么--简陋的工具,破旧的衣衫,两小袋马铃薯,在无垠的大地的映衬下,他们是那样地孤立无援。

不可不知的百幅中国名画(4)中国绘画历史悠久,源远流长。

在数千年的发展过程中,许多伟大的画家创造了不胜枚举的传世名画。

这些名画极大地丰富了祖国的艺术宝库,是留给世界人民的宝贵遗产。

76.《葡萄图》水墨葡萄一枝,串串果实倒挂枝头,水鲜嫩欲滴,形象生动。

茂盛的叶子以大块水墨点成。

风格疏放,不法语形似,代表了徐渭大写意花卉的风格,也是明代写意花卉高水平的杰作。

自题:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风;笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。

天池。

”下钤“湘管齐”朱文方印一,尚有清陈希濂、李佐贤等鉴藏印多方。

77.《荷花鸳鸯图》《荷花鸳鸯图》是陈洪绶早年时的作品。

该图以荷花为题,形象丰富地展示了荷花的多姿多彩,现藏于台北故宫博物院。

《荷花鸳鸯图》是陈洪绶早年时的作品,绢本设色,竖幅,纵183厘米,横98.3厘米。

该图画水中亭亭而生的红莲花,赭墨石色的湖石衬托着绿叶、红莲,水中一对鸳鸯在戏嬉;一块形状奇怪的太湖石,立在荷叶丛中。

图上自识:“溪山老莲洪绶写于清义堂。

”78.《秋兴八景图》《秋兴八景图》为明代画家董其昌创作的纸本设色画,共八开,现藏于上海博物馆。

该图所写为作者泛舟吴门、京口途中所见景色。

图中峻拔的山头,沉重的石块,深邃的溪谷,弥漫的烟雾,各尽其态。

既有草木葱茂、风雨迷蒙的江南丘陵特点,又有沙汀芦荻、远岫横亘的水乡情调,亦有江天楼阁、彩舟竞发的江上景色。

作者用笔回腕藏锋,所作线条兼沉稳、生拙、柔秀之美;用墨神彩飞动。

画中结构布势往往寓奇于正,善于以平淡取胜。

79.《南山积翠图》《南山积翠图》是清代画家王时敏晚年创作的一副绢本设色画,现收藏于辽宁省博物馆。

画面布置有序,层次井然,笔墨清隽秀润,沉静淡雅,毫无躁气,具有温厚而博大之美。

《南山积翠图》,该作品按远、中、近三景均采用大量的笔墨描绘。

画作尺幅虽大,用笔却毫不松懈。

尤其是中景,刻画得更为精谨。

草木繁茂、山势蜿蜒,却丝毫没有迫塞感。

山体曲折、盘桓,观者置身画中,沿山间小路仿佛可以直达无人之境。