中药炮制过程化学机理研究

- 格式:doc

- 大小:17.06 KB

- 文档页数:6

中药炮制减毒方法和机理的探讨作者:王金熬来源:《中外医疗》 2011年第14期王金熬(双峰县人民医院湖南双峰 417700)【摘要】目的探讨中药炮制减毒方法及其机理。

方法通过制霜法、加热法、净制法、水制法、加辅料法、水火共制法等加工炮制后,能达到降低或消除药物毒性或副作用。

结果适当加工炮制可降低或消除中药毒性或副作用。

结论中药通过适当加工炮制可降低或消除药物毒性或副作用,更好提高用药安全性。

【关键词】中药炮制减毒方法机理【中图分类号】 R283.1 【文献标识码】 A 【文章编号】 1674-0742(2011)05(b)-0137-01中药是治疗疾病主要工具,有毒中药应用是中医“以毒攻毒”用药特色之一,最早出现于《黄帝内经》。

随着中药及中成药广泛应用和人们对中药毒性认识的缺乏,造成了“中药不良反应”增加,与之相对应被列为有毒中药品种越来越多。

中药必须经过炮制之后才能入药,这是中医用药特点,也是中医药学一大特色。

中药炮制是根据中医药学理论,在辨证施治基础上逐渐形成的独特中药加工技术,可降低或消除药物毒性或副作用。

1 中药的毒性其实毒性在古文献中常是药物的总称。

如《周礼·天官冢》记载“医师掌医之政令,聚毒药以供医事”[1]。

临床应用中药强调辨证配伍、合理炮制、严格控制用法用量,合理炮制去降毒尤显重要。

笔者从事中药炮制加工多年,现就毒性中药炮制方法与机理进行分类探讨,希望对毒性中药的临床安全用药有所助益。

2 毒性中药的炮制方法(1)制霜法是指药物经过去油制成松散粉末,或析出细小结晶,或升华、煎熬成粉渣。

适用于含毒性脂肪油较多的脂仁类中药,但应控制好油量。

如千金子、柏子仁等采用去油制霜法,信石采用升华制霜法[2]。

(2)加热法是通过加热使有毒成份分解破坏或使有毒成份凝周变性或升华散失从而达到去毒目的。

包括:蒸、煮、炒、烫。

如马钱子经砂炒后,其主要成分士的宁和马钱子碱的含量显著减少,毒性降低;牵牛子、莱菔子等炒后毒性降低。

中药炮制方向的研究进展中药炮制是指将药材通过一系列加工过程,如清洗、晒干、研磨等,以及烹饪、破碎等手段,使之适应临床需求的过程。

近年来,中药炮制方向的研究进展主要体现在以下几个方面。

首先,对中药炮制的传统工艺进行改进。

传统的中药炮制工艺虽然具有悠久的历史和丰富的经验,但也存在一些问题,如操作繁琐、工期长、质量不稳定等。

因此,研究人员通过技术手段进行改进,提高中药炮制的效率和质量。

例如,利用微波辐射技术快速干燥药材,可以有效保留药材中的有效成分;利用机械研磨技术将药材粉碎细化,提高药材的活性和药效。

其次,研究中药炮制的影响机制。

中药炮制过程中,药材的化学成分和药效常常发生变化。

通过研究中药炮制的影响机制,可以更好地掌握中药炮制的规律,并做出相应的调整和控制。

近年来,借助现代技术,如液相色谱-质谱联用和红外光谱等,研究人员可以分析药材中的化学成分和药效变化,为中药炮制工艺的优化提供科学依据。

此外,研究中药炮制的质量评价指标和方法。

中药炮制的质量评价一直是中药研究的重要课题之一、研究人员通过对中药炮制产品的化学分析和生物活性评价,建立了一套科学的质量评价体系。

例如,对中药炮制产品进行指纹图谱分析,可以评估药材的质量和稳定性;通过细胞毒性测定和体内实验评价药物的生物活性,可以确定中药炮制的效果和安全性。

最后,研究中药炮制的品质控制和质量标准制定。

中药炮制的品质控制是保证中药炮制产品质量稳定和一致性的重要环节。

研究人员通过对不同炮制工艺参数的调整和控制,优化中药炮制产品的品质。

同时,制定中药炮制的质量标准,更好地指导生产和使用。

例如,确定中药炮制产品的药效基准物质、含量测定方法和控制标准,为中药炮制产品的质量控制提供技术依据。

综上所述,中药炮制方向的研究进展主要包括中药炮制工艺的改进、炮制影响机制的研究、质量评价指标和方法的研究,以及品质控制和质量标准制定等方面。

这些研究成果的应用将有助于提高中药炮制产品的质量和效果,推动中医药事业的发展。

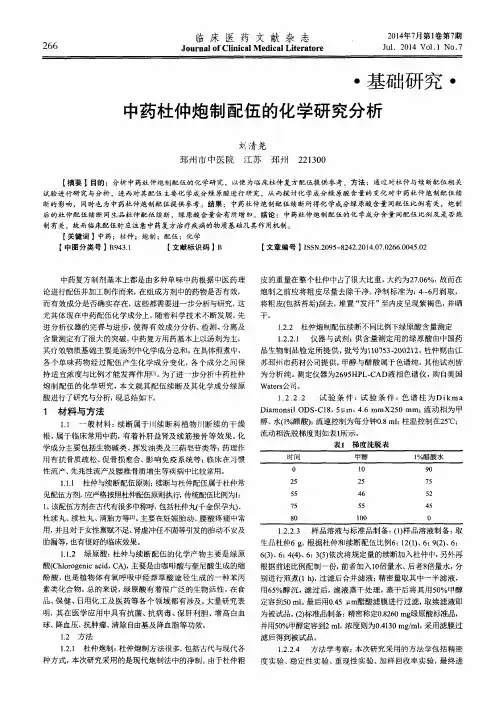

中药杜仲炮制方法及与续断不同配伍的化学研究李峧霓;丁盛;何昌国【摘要】目的:分析并研究中药杜仲炮制方法及与续断不同配伍的化学变化,为杜仲复方配伍提供科学的参考依据。

方法分别采取清炒法、砂炒法和烘烤法来炮制杜仲样品,对比分析3种炮制方法的结果,然后采用薄层色谱法( thin-layer chromatography , TLC)法、UV光谱法和高效液相色谱法( high performance liquid chromatography , HPLC)对烘烤法炮制前后杜仲化学成分的变化情况。

结果经比较,烘焙法虽然需要的时间较长(107 min),但其断丝率和成品率分别为(97.89±0.52)%和(89.75±0.93)%,明显高于清炒法(32 min)的(86.15±0.33)%和(54.00±0.84)%(P<0.05),以及砂炒法(6 min)的(92.31±0.64)%和(64.73±0.71)%(P<0.05),且损失率为(9.64±0.98)%,显著低于其他2种方法的(45.65±0.73)%和(31.43±0.79)%(P<0.05)。

经炮制,杜仲的木脂素类和环烯醚类等化学成分明显减少(P<0.05),但杜仲胶、微量元素、氨基酸和其他成分的变化并不显著。

杜仲和续断的配伍比例会对生品配伍以及炮制品配伍中的绿原酸含量产生影响,2者关系密切。

结论中药杜仲炮制配伍化学成分的变化和炮制与配伍的方法具有密切关联。

【期刊名称】《中国生化药物杂志》【年(卷),期】2016(036)012【总页数】3页(P189-191)【关键词】杜仲;炮制;续断;配伍;化学研究【作者】李峧霓;丁盛;何昌国【作者单位】浙江省临海市中医院药剂科,浙江临海 317000;杭州胡庆余堂药业有限公司技术品质部,浙江杭州 310026;浙江省临海市中医院药剂科,浙江临海 317000【正文语种】中文【中图分类】R283单味中药按照一定的中药理论进行配伍和加工,最终形成的药剂就是中药复方药剂。

黄精炮制研究的进展一、本文概述黄精,作为一种传统中药材,具有悠久的历史和广泛的应用。

随着现代科技的不断进步,对黄精炮制技术的研究也日益深入。

本文旨在全面综述黄精炮制研究的最新进展,包括炮制方法、炮制机理、炮制对药效影响等方面的研究成果,以期为黄精的规范化炮制和临床应用提供科学依据。

通过回顾和分析近年来的相关文献,本文期望能为黄精炮制技术的传承与创新,以及黄精药材的质量控制和药效提升提供有益的参考。

二、黄精炮制方法黄精炮制的历史悠久,方法多样,每种方法都对黄精的药效和性质产生着不同的影响。

传统的炮制方法主要包括蒸制、酒制、药汁制等。

蒸制是最常见的炮制方法,通过高温高压的蒸汽处理,可以使黄精变得更加软糯,提高其药效。

酒制则是将黄精与黄酒等酒类混合,经过一段时间的浸泡,使黄精吸收酒中的营养成分,增强其滋补效果。

药汁制则是将黄精与其他药材一同煮制,使黄精能够吸收其他药材的药效,产生协同作用。

近年来,随着科技的进步,一些新的炮制方法也逐渐出现。

例如,微波炮制、超声波炮制等物理方法,通过物理效应使黄精中的有效成分更易溶出,提高药效。

同时,一些化学方法,如酸碱处理、氧化还原等,也能改变黄精的化学成分,从而达到调整药效的目的。

然而,新的炮制方法虽然带来了更高的效率和更好的效果,但也带来了一些新的问题。

例如,物理和化学处理可能会破坏黄精中的某些活性成分,降低其药效。

因此,在选择炮制方法时,需要综合考虑各种因素,以达到最佳的药效和安全性。

黄精的炮制方法多种多样,每种方法都有其独特的优点和适用范围。

随着研究的深入和技术的进步,我们有望找到更加高效、安全、环保的炮制方法,为黄精的应用提供更大的可能性。

三、黄精炮制过程中的化学成分变化黄精炮制的过程,不仅改变了其物理性质,更在化学层面产生了深远影响。

这一过程中的化学成分变化,对于黄精的药效和药用价值有着决定性的作用。

炮制过程中的加热处理会使黄精中的部分化学成分发生热解、水解等反应,从而改变其原有的化学结构。

实验报告:中药炮制炒焦炒黄背景中药炮制是一种传统的中医药加工方法,通过特定的处理过程来改变中药材的性质和功效。

其中,炒焦和炒黄是常见的炮制方法之一。

这两种方法可以改变中药材的颜色、气味和化学成分,从而影响其药理作用。

炒焦是指将中药材在高温下加热至表面发黑或发红,以改变其性质。

这个过程可以使得中药材产生特殊气味和苦味,并且增强其补益作用。

而炒黄是指将中药材在适当的温度下加热至表面微黄色或深黄色,以改变其性质。

这个过程可以使得中药材产生特殊香气,并且增强其活血化淤作用。

为了探究炒焦和炒黄对中药材的影响,我们进行了一系列实验,并对结果进行分析和总结。

实验目的1.了解中药炮制方法对中药材性质的影响;2.探究炒焦和炒黄对中药材颜色、气味和化学成分的影响;3.分析不同炮制方法对中药材药理作用的影响;4.提出相应的建议,为中药炮制提供参考。

实验方法材料准备1.中药材:选择相同品种的中药材,如黄芪、白术等;2.实验设备:称量器具、加热设备、显微镜等;3.实验条件:保持温度稳定,控制加热时间。

实验步骤1.将相同品种的中药材分成两组,一组进行炒焦处理,另一组进行炒黄处理;2.炒焦处理:将中药材置于适当的容器中,在高温下加热至表面发黑或发红,并保持一定时间;3.炒黄处理:将中药材置于适当的容器中,在适当温度下加热至表面微黄色或深黄色,并保持一定时间;4.对照组:留出一组未经任何处理作为对照组;5.对比观察:观察不同处理后的中药材的颜色、气味和形态差异,并记录观察结果;6.化学成分分析:通过显微镜等设备对不同处理后的中药材进行化学成分分析;7.药理作用测试:使用合适的方法对不同处理后的中药材进行药理作用测试。

颜色变化经过炒焦处理后,中药材表面发黑或发红,颜色较为深沉。

而经过炒黄处理后,中药材表面呈现微黄色或深黄色。

气味变化经过炒焦处理后,中药材产生特殊气味,苦味增强。

而经过炒黄处理后,中药材产生特殊香气。

形态变化经过炒焦处理后,中药材形态较为干燥、紧缩。

中药炮制方法中药的炮制方法是中医药学中非常重要的一部分,它与药物的功效密切相关。

在中药炮制中,主要采用炮制技术,通过各种方法对药材进行炮制,以改善药效,提高药物的疗效。

下面将从中药的炮制原理、常用的炮制方法和炮制过程等方面展开介绍。

首先,我们来了解一下中药炮制的原理。

中药炮制是指将原生药材通过一系列的物理或化学处理,使其在炮制过程中发生一系列的物理、化学变化,从而提高药物的疗效。

这些变化包括酶的活化、有效成分的成分转化和挥发性成分的蒸发等。

通过炮制,可以使中药药性更加温和,降低其毒性,增强其药效。

常用的中药炮制方法有以下几种。

首先是炙烤法,这是将药材放置在火上直接进行烘烤,使其表面发生一定的焦化变化,促使药性的转化。

其次是炒制法,将药材放入锅中进行炒制,使其受到一定的热力作用,从而改变药材的性质。

再次是煮制法,将药材加入水中煮沸,长时间浸煮,以达到药效更好的效果。

还有蒸制法、晒制法、烘干法等。

下面我们将以常见的山药炮制方法为例,介绍一下炮制药材的典型过程。

首先,将新鲜的山药洗净,去皮切成薄片。

然后,取一块砂锅,在锅底放入适量的水,将山药片铺在锅底上。

接着,盖上锅盖,用慢火煮沸,再用文火焖煮片刻。

炮制的过程中,要注意掌握火力和时间的把握。

一般来说,强火能够更好地挥发药材中的水分和杂质,但要注意不可炙烤过度,以免影响药效。

时间的长短要根据药性的不同进行调整,一般煎煮时间在几十分钟到一两个小时之间。

炮制过程中还需注意搅拌药材,使其受热均匀,防止粘连。

同时,要观察水分的变化情况,避免烧干。

在炮制完成后,将药渣去除,留下的药液可以进行进一步的处理,如煎煮、酿制等,以提取有效成分。

总的来说,中药的炮制是通过一系列的物理和化学变化,使药材的药性得到改善,发挥药物的最大疗效。

不同的药材和药性需要采用不同的炮制方法和过程。

炮制过程中需注意火力掌握、时间控制、等,以确保药材炮制的质量和疗效。

中药炮制在传统中医药学中占据着重要地位,并被广泛应用于临床治疗。

中药苦杏仁的炮制研究时间:2010-01-11近年来,以苦杏仁甙为指标对中药苦杏仁的炮制进行了大量的研究,我们综合分析了有关文献资料,概括起来,研究内容可分为以下四个方面:1.苦杏仁加热处理的研究苦杏仁的炮制方法较多,但都未脱离经加热处理后入药这一基本要求规范。

如两晋南北朝时期问世的炮制专著《炮炙论》云:“以沸汤浸”。

清·汪昂《本草备要》、黄宫锈《本草求真》等谓“得火者良”。

其他还有蒸、煮、炒等方法。

现在常用的方法有蝉或抄(去皮尖)或再炒黄用。

关于苦杏仁需加热处理后方可用于临床的机理有两个方面。

其一,保存有效成分苦杏仁甙;其二,解毒。

1.1保存有效成分苦杏仁中不但含有苦杏仁甙,而且有能够分解苦杏仁甙的酶。

这种酶在一定的温度和湿度下能被激活,使苦杏仁甙分解,产生出氢氰酸而挥发,从而造成有效成分损失。

实验证明,生杏仁在煎煮过程中约有98%的氢氰酸损耗;而炒杏仁的损耗率仅3--7%。

由此可见,苦杏仁炮制是必要性。

加热处理之所以能够保存有效成分,是因为酶类物质(苦杏仁酶)属于蛋白类,它在加热的状态下可变性破坏,使其失去活性以达保存甙之目的。

充分说明了中医历代认为“得火者良”是确有道理的。

古今记载苦杏仁有小毒。

主要在于苦杏仁甙分解所产生的氢氰酸的缘故。

因较大量的氢氰酸对延髓各生命中枢先兴奋后麻痹,并抑制酶的活性,阻碍新陈代谢,引起组织窒息而中毒。

假如苦杏仁不经加热处理或处理不当,服用后,在酶的作用下,可迅速分解产生大量的氢氰酸而致中毒,如果苦杏仁经过一定的加热处理,酶被破坏,苦杏仁甙在体内只能在胃酸的作用下缓慢分解,产生微量的氢氰酸而奏止咳平喘功效,不致中毒。

另外,苦杏仁之所以记载有小毒,之所以能中毒,多是指服用处理品不当或未经处理的生杏仁而中毒者。

实验证明,给体重1.3kg的家兔口服0.3g的纯品苦杏仁甙,连服两次无任何异变;而给同样体重的家兔口服0.27g的纯品苦杏仁甙及少量混合打碎的生杏仁(相当于加进了苦杏仁酶)lOmin即死亡。

黄芪炮制技术研究进展黄芪是一种常用中药材,主要用于增强免疫力、调整内分泌系统等方面。

黄芪的炮制技术是影响其药效和药用价值的关键因素之一。

在中药炮制过程中,可以通过不同的处理方法来改变药材的化学成分。

本文将介绍黄芪炮制技术的研究进展,包括传统炮制方法、微波炮制方法和其他炮制方法。

一、传统黄芪炮制方法传统黄芪炮制方法主要有清洗、煮制、晾晒和炙烤四个步骤。

(1)清洗:将黄芪用流动水冲洗干净,去除泥沙等杂质。

(2)煮制:用清水将黄芪煮沸,放入黄芪后加热至沸腾,再改小火慢煮约2小时,使其内部充分煮熟。

(3)晾干:将煮熟的黄芪晾干,使其内部完全干燥。

(4)炙烤:将晾干的黄芪在太阳下或火炉上烤干,使其外观呈黄褐色,脆硬易储存。

通过传统的四个步骤对黄芪进行炮制,可以改变其化学成分和药效。

煮制可以破坏黄芪中的淀粉质,释放出其中的糖类成分,增加其甜味,降低苦味。

晾干可以将黄芪水分挥发,使其质地更加紧实。

炙烤可以使黄芪中的黄酮类、黄酮苷类等成分稳定,避免氧化和分解。

(1)将黄芪先煮沸,去除其表面的污垢和杂物。

(2)将煮沸的黄芪放入微波炉中,以200W的微波功率加热15分钟。

(3)取出黄芪,晾干。

(4)将晾干的黄芪用微波炉加热至15%的水分含量,最终获得烤黄芪。

微波黄芪炮制方法具有短时间、低功率、高效率、无污染等优点。

通过微波炮制对黄芪的化学成分变化也进行了研究,发现微波处理会产生自由基,因此黄芪中的黄酮类和黄酮苷类成分有所变化,同时色素的变化也很不同。

在产生自由基的同时,微波辐射也会造成黄芪中的水分蒸发,影响其黄酮、多糖含量及水分含量。

除了传统方法和微波炮制方法外,还有其他一些炮制方法也被用于处理黄芪。

(1)红霉菌炮制法:这是一种较为流行的炮制方法,是将有红霉菌菌种的黄芪放置在混合物中进行发酵,通过细菌产生的代谢产物来改变黄芪的化学成分。

(2)加水法:通过加入一定比例的水和其他辅助材料来处理黄芪,来改变其药效。

(3)加热干燥法:是在杀菌消毒的条件下将黄芪加热到适当的温度,然后将其烘干。

瓜蒌(瓜蒌皮、瓜蒌子)炮制、化学成分和药理作用的研究进展徐何方,杨颂,李向日*1,李莎莎,李亭亭,徐新房(北京中医药大学中药学院中药炮制系,北京 100102)摘要:瓜蒌药材来源于葫芦科植物栝楼或双边栝楼的干燥成熟果实,属于常用中药,瓜蒌皮是其干燥成熟果皮,瓜蒌子是其干燥成熟种子。

瓜蒌炮制历史悠久,含有油脂类、三萜类、甾醇类、氨基酸、糖类、微量元素及蛋白质等多种化学成分,具有清热涤痰、宽胸散结、润燥滑肠等功效;瓜蒌皮具有改善心血管系统功能、祛痰止咳、抗肿瘤、抗菌、抗氧化及抗溃疡等药理活性,而瓜蒌子长于润肺化痰,润肠通便,主要用于燥咳痰粘,肠燥便秘等。

本文主要对瓜蒌皮、瓜蒌子的炮制、化学成分和药理活性研究进行综述,为其研究提供一些思路和方法。

关键词:瓜蒌皮;瓜蒌子;炮制;化学成分;药理作用;研究进展瓜蒌皮药材来源于葫芦科植物栝楼Trichosanthes Kirilowii Maxim.或双边栝楼Trichosanthes rosthornii Harms.的干燥成熟果皮,入药始载于《神农本草经》。

栝楼果皮单用入药最早见于《雷公炮炙论》,御药院方治咽喉肿痛、危氏得效方治牙齿疼痛皆用栝楼皮。

本品性寒、味甘,具有清热涤痰、宽胸散结、润燥滑肠之功效,主治肺热咳嗽、痰浊黄稠,胸痹心痛,强胸痞满,乳痈、肠痈肿痛,大便秘结等症,具有抗心律失常、扩张冠状动脉、增加冠状动脉血流量、扩张微血管、延缓微循环障碍的发生等心血管系统药理作用。

同时瓜蒌皮也是中医治疗胸痹之要药,瓜蒌皮注射液可用于治疗冠心病,解除或改善心绞痛、改善心电图,对喘息型气管炎、肺心病哮喘有较好的镇咳祛痰和平喘作用。

瓜蒌子为葫芦科植物瓜蒌(Trichosanthes ririlowii Maxim.)或双边瓜蒌(Trichosanthes rosthornii Harms)的干燥成熟种子,入药始载于《神农本草经》。

栝楼子单用入药最早见于《本草经集注》,明代后期的《滇南本草》、《品汇精要》只用其仁,《广群芳谱》则分别记载了子、实的功效。

浅析中药炮制后化学成分及药性受到的影响中药炮制发展至今天,炮制规范还不够细化,尚缺少客观标准,所得产品难求一致。

中药炮制即以中医药基本理论为基础,对原药材进行的一整套加工处理程序。

本文根据药物所含的成分性质与炮制的关系就炮制过程中对中药一些化学成分的影响进行探讨。

标签:中药炮制;化学成分;影响1炮制对含生物碱类药物的影响1.1性质生物碱是一类含氮的环核化合物,能与酸结合成盐,多数具有明显的生理活性;游离生物碱一般难溶于水但可与酸成盐而溶于水;一些小分子生物碱、季铵类生物碱也能溶于水,大多能溶于有机溶剂。

1.2净选加工注意区分药用部位:①黄柏(黄柏的有效成分小檗碱只分布在黄柏的树皮中;故只用皮而不用其它部位);②麻黄(其有效成分麻黄碱主要存在于茎中,应与根注意分离)1.3水制的影响因水溶性生物碱在切片浸泡过程中能溶于水而受损失,故应尽量缩短与水的接触时间,采取”少泡多润”的方法,以免影响疗效。

如:槟榔中的有效成分槟榔碱、苦参中的苦参碱等1.4加热的影响①生物碱有不同的耐热性,有的在高温下不稳定,易产生水解、分解等变化。

如:川草乌中的剧毒成分”乌头碱”经高温水解则变成毒性较小的乌头原碱;马钱子中的士的宁在加热条件下转变为毒性较小的异士的宁及其氮氧化合物等。

②一些生物碱遇热活性则降低,而影响疗效,易以生用为宜;如:山豆根、龙胆草等。

1.5辅料制的影响①游离生物碱除季铵碱类和一些分子量较低或含极性基团较多的生物碱外,一般都不溶或难溶于水,能溶于乙醇、氯仿等有机溶媒,亦可溶于酸水(形成”盐”);故炮制辅料常用醋、黄酒或白酒。

②醋:醋为弱酸,可使游离生物碱转化为生物碱盐而溶于水,易被水煎煮出来,而增加疗效。

例如:醋炙延胡索可增强其镇痛作用。

③酒:酒具有稀醇性质,是一种良好的溶剂,不论是游离的生物碱或其盐类,都能溶解,便于浸出有效成分,提高药物的疗效。

2炮制对含苷类药物的影响2.1性质易溶于水、乙醇中;酸性条件下易水解;一定的温度和湿度条件下易被相应的酶所水解。

中药炮制学第一章 绪论第一节 中药炮制的起源与发展一 中医炮制的起源二 中医炮制的发展第二节 中药炮制的研究一 研究内容二 研究方法第三节 有关中药炮制的法规第二章 炮制与临床疗效第一节 炮制是中医用药的特点第二节 中药炮制与临床疗效第三节 传统只要的原则第四节 炮制对药性的影响一 炮制对四气五味的影响二 炮制对升降沉浮的影响三 炮制对归经的影响四 炮制对毒性的影响第五节 炮制对制剂的影响一 饮片是汤剂和中成药的基本原料二 汤剂和中成药对饮片的外观质量与内在质量要求第三章 中药炮制的目的及对药物的影响第一节 中药炮制的目的第二节 炮制对药物理化性质的影响一 炮制对含生物碱类药物的影响二 炮制对含甙类药物的影响三 炮制对含挥发油类药物的影响四 炮制对含鞣质类药物的影响五 炮制对含有机酸类药物的影响六 炮制对含油脂类药物的影响七 炮制对含树脂类药物的影响八 炮制对含蛋白质 氨基酸类药物的影响九 炮制对含糖类药物的影响十 炮制对含无机化合物类药物的影响第四章 中药炮制的分类及辅料第一节 炮制的分类一 雷公炮灸十七法二 三类和五类分类法三 工艺与辅料相结合的分类法四 以药用部分的来源分类法第二节 中药炮制常用辅料一 液体辅料二 固体辅料第五章 炮制的质量要求和贮藏保管第一节 炮制的质量要求第二节 中药及炮制品的贮藏保管一 贮藏中的变异现象二 变异的自然因素三 贮藏保管方法第六章 中药饮片工业的管理及饮片厂的设计 第一节 中药饮片工业的管理一 中药饮片工业的发展概况二 饮片工业改革的思路与改革方向三 中药饮片工业的管理第二节 中药饮片厂的设计一 中药饮片厂建设的基本要求二 厂房 设备及技术力量的设计三 饮片车间设计第三节 饮片厂的废水处理一 废水的预处理二 活形物泥法三 生物膜法第七章 净选与加工第一节 清除杂质第二节 分离和清除非药用部位第三节 其它加工第八章 饮片切制第一节 切制前的水处理第二节 饮片类型及切制方法第三节 饮片的干燥第四节 饮片的包装第五节 影响饮片质量的因素第九章 炒法第一节 清炒法第二节 加辅料炒第十章 灸法第一节 酒灸法第二节 醋灸法第三节 盐灸法第四节 姜灸法第五节 蜜灸法第六节 油灸法第十一章 煅法第一节 明煅法第二节 煅淬法第三节 扣锅煅法第十二章 蒸煮燀第一节 蒸煮法第二节 煮法第三节 燀法第一章 绪论第一节 中药炮制的起源与发展一、中药炮制的起源中药的炮制是随着中药的发现和应用而产生的,有了中药就有中药的炮制,其历史可追溯到原始社会。

中药炮制过程化学机理研究

【摘要】中药炮制为我国一项传统制药技术,为区别于天然药物的一个显著特点,在中医临床中发挥着至关重要的作用。

中药材经过加工炮制后,自身发生明显的化学变化,化学变化的主要物质基础为中药炮制前后功能、性味等。

中药炮制过程化学机理研究的主要内容为阐明中药炮制过

程中的化学变化。

为深入探讨中药的炮制过程,需要对其化学机理进行研究。

本次研究对中药炮制过程中发生的氧化反应、水解反应、异构化反应、置换反应以及分解反应等进行综述。

【关键词】中药炮制化学机理化学反应

中药炮制为我国中医学中的一项传统制药技术,将中医药理论作为基础,根据辨证论治用药需求、药物自身性质以及药物制剂、调剂不同要求等所应用的一项制药技术,为中华民族医家智慧结晶。

对中药材进行炮制加工后,被称作中药饮片,其为中医临床中一种处方药,也是一种生产中成药的原料药,因此,对中药饮片炮制进行标准化、规范化管理,为中医药现代化的一个关键环节[1]。

随着临床研究的不断深入,大多数学者逐渐认识到为更好了解中药炮制机理,需要对中药炮制过程的化学机理进行研究。

1 中药炮制过程化学机理研究手段

中药炮制前后,在药性方面药物会出现翻天覆地变化,由于炮制过程中形成不同化学成分,化学成分变化时使结构发生变化[2]。

一般情况下,中药成分较多,主要由大分子物质与小分子物质组成,需要从数量、质量两个方面对成分变化情况进行掌握,进而真正掌握中药炮制机理,完善炮制过程。

为加深中药炮制过程化学机理的研究,需要充分应用先进的现代化分析技术,如通过应用GC-MS/MS仪器,对中药成分炮制前、后的成分进行定量、定性分析,然后对影响因素进行有效总结。

另外,炮制过程具有复杂性,会涉及到物理过程,因此,为加深对中药炮制过程的研究,进行研究时要注意将成分与药效机理相结合,进而对化学机理进行准确判断。

2 中药炮制过程化学机理研究

通过对目前临床文献进行研究,中药炮制过程化学成分变化主要通过以下化学反应:

2.1 水解反应

通常情况下,在富含水、温度适宜的情况下,苷类成分易出现反应速度比较小的水解反应,经过反应后会产生新化学构成,显著增强药效。

中药炮制过程主要经历洗、润、蒸以及煮等物理过程,在该过程中,中药均暴露于水中,发生水解反应。

除去黄铜苷类药物外,生物碱类、多糖类、环烯

醚萜苷类以及皂苷类等均会在适当条件下出现水解反应,最终产生化学成分[3]。

(1)黄铜苷类成分。

在中药使用过程中,黄铜苷类成分为中药应用较多的物质,广泛存在于较多中药材里;随着中药炮制过程的发展,黄铜苷类成分会出现较大变化,显著增强疗效。

另外,应用黄铜苷类中药,能够起到消除炎症、清热止咳的作用,黄铜苷类成分一旦发生水解反应,成分不包括糖链。

经过炮制后,会大幅度增强甘草抗炎效果,并显著增强疗效。

(2)生物碱类成分。

生物碱类成分包括较多药理活性,附子、川乌等为其中较为典型的生物碱类中药。

生物碱类成分往往存在较多毒性,主要以乌头碱为主。

中药炮制后,基本上能够消除毒性,并增强疼痛抑制效果。

2.2 氧化反应

在化学反应中,氧化反应为其中最为常见的一种现象,为反应物失去电子反应。

化学理论中的氧化反应指的是某物质失去氢或者结合氧的过程。

中药炮制学中,氧化反应速度较慢,且会生成新物质,进而使中药饮片临床疗效也出现变化[4]。

2.3 异构化反应

异构化反应指的是某种成分转变为异构体的过程,如内酯类、皂苷类等中药成分会在一定条件下出现异构化反应,使中药疗效发生变化。

如对人参进行中药炮制后,其会变成

红参,一般情况下,天然人参出现水解反应时,也会导致发生异构化反应,其中,S-构型皂苷可经反应变化发展为R-构型次级苷[5]。

2.4 分解反应

炮制过程具有温度高、耗时长的特点,在该种条件下,某些化学成分易出现分解,进而影响药效。

如鲜人参中含有皂苷类成分,丙二酸单酰基人参易发生分解反应,乙酰基化合物为其主要产物,在该过程中会出现脱羧反应;黄连具备较好的清热解毒作用,能够有效清除头目之火。

经过分析观察,黄连内含有小檗碱型生物碱,呈红褐色,生黄连内不包括小檗红碱。

经过高温炮制,黄连内小檗碱含量明显减少,经过分析,小檗碱经过分解反应后生成小檗红碱与甲基。

2.5 置换反应

置换反应指的是A单质与BC化合物经过反应后生成B 的过程,经过中药炮制,出现的有机化学反应也会存在于置换反应规律中,也就是基团与小分子有机物出现置换反应,使中药疗效发生改变[6]。

如乌头为临床中一种常见的祛寒止痛药物,但毒性较大,需要经过炮制处理后方可应用。

对乌头进行炮制时,脂肪酰基与乙酰基会出现置换反应,产物中的酯类生物碱毒性明显较乌头物质小,进行蒸制处理后,会显著提高酯类生物碱含量。

2.6 其他化学反应

以上描述的化学反应主要为有机化学的基本形式,在较为复杂的中药炮制过程中,还会出现一些复杂化学反应,且受到化学成分分析技术水平限制,应用目前的理论方法,不能准确阐述化学反应,需要进一步研究。

3 结语

中药炮制学为我国医学中比较重要的文化财富,为众多学者世世代代的智慧火花与辛勤劳动。

中药炮制学理论也在不断补充、发展和完善。

近年来,随着我国科学技术水平的不断提高,中药炮制过程中的化学机理的研究也在不断深入,从化学成分、化学反应角度将炮制过程真正含义充分揭示出来,能够为中药临床疗效作出较大贡献。

参考文献:

[1] 何燕飞,周祺,陈华等.中药炭药的临床应用及作用机理研究[J].氨基酸和生物资源,2015(3):1-6.

[2] 徐月,高慧,贾天柱.五味子“生熟异用”之降血糖作用[J].中药材,2014(11):1977-1979.

[3] 杜伟锋,姜东京,蔡宝昌.基于近红外光谱和多维谱效研究中药产地加工“发汗”[J].中成药,2014(11):2377-2380.

[4] 李伟东,高倩倩,赵根华等.矿物药炮制研究方法述评[J].南京中医药大学学报,2014(6):596-600.

[5] 范海洲.常用有毒中药的毒性成分与炮制原理[J].中

医学报,2014(9):1335-1336.

[6] 郭昊,杜伟锋,曹岗等.红外光谱技术在中药炮制研究中的应用[J].中成药,2013(4):819-822.

作者简介:关凤华(1972―),女,河南安阳人,硕士,实验师,研究方向:化学专业。