青州佛造像与笈多风格比较

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:6

【山东青州】博物馆之九:北齐佛造像(上)

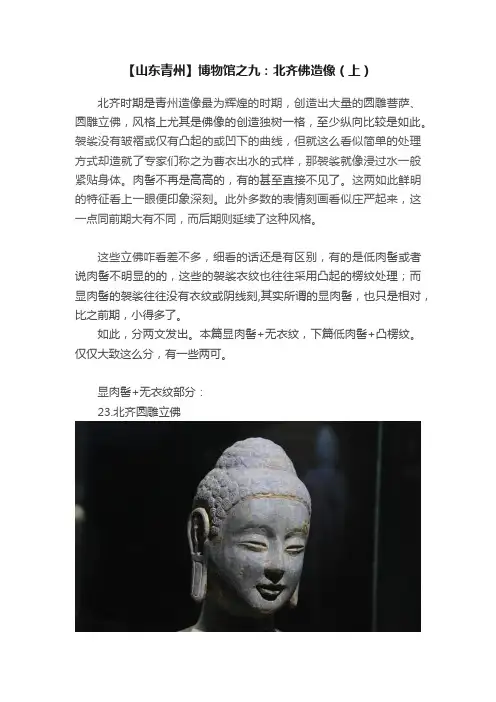

北齐时期是青州造像最为辉煌的时期,创造出大量的圆雕菩萨、圆雕立佛,风格上尤其是佛像的创造独树一格,至少纵向比较是如此。

袈裟没有皱褶或仅有凸起的或凹下的曲线,但就这么看似简单的处理方式却造就了专家们称之为曹衣出水的式样,那袈裟就像浸过水一般紧贴身体。

肉髻不再是高高的,有的甚至直接不见了。

这两如此鲜明的特征看上一眼便印象深刻。

此外多数的表情刻画看似庄严起来,这一点同前期大有不同,而后期则延续了这种风格。

这些立佛咋看差不多,细看的话还是有区别,有的是低肉髻或者说肉髻不明显的的,这些的袈裟衣纹也往往采用凸起的楞纹处理;而显肉髻的袈裟往往没有衣纹或阴线刻,其实所谓的显肉髻,也只是相对,比之前期,小得多了。

如此,分两文发出。

本篇显肉髻+无衣纹,下篇低肉髻+凸楞纹。

仅仅大致这么分,有一些两可。

显肉髻+无衣纹部分:

23.北齐圆雕立佛

24.北齐圆雕立佛

25.北齐圆雕立佛

26.北齐圆雕立佛

27.北齐圆雕立佛 27.28.29看起来很像

28.北齐圆雕立佛 27.28.29看起来很像

29.北齐圆雕佛头 27.28.29看起来很像

30.北齐圆雕立佛(汉白玉质)

31.北齐圆雕立佛。

浅析笈多艺术风格对后世人物造型的影响随着佛教东传,印度佛造像以及佛教壁画对中原的影响逐渐显现。

从笈多风格的传入到如今中国画的繁荣发展,吸收借鉴始终是中华文明发展的一个重要理念。

标签:笈多艺术;犍陀罗;曹衣出水;吴带当风;吸收借鉴一、笈多艺术与健陀罗艺术在艺术史的发展中,中西文化的交流与碰撞使得中华文化自身获得了极大补充,希尔德所著的《中国美术史之外化》一书,曾分中国古代之绘画为三时期:从最古到西纪前一百五十年,是不受外势影响的独自发展的时代为第一期;从西纪前一百五十年到西纪六十七年,是西域画风侵入时代为第二期;从西纪六十七年以后,是佛教輸入时代为第三期。

1从时间节点即可推算出,公元67年前后正是汉明帝派遣蔡音、秦景等十余人出使西域求佛法。

其队伍在大月氏遇见印度高僧摄摩腾,竺法兰,二位印度高僧应邀和东汉使者一道,用白马驮载佛经、佛像同返国都洛阳。

公元68年,汉明帝敕令在洛阳西雍门外三里御道北兴建僧院。

为纪念白马驮经,取名“白马寺”。

随着佛教东传,印度佛造像以及佛教壁画对中原的影响逐渐显现。

来自印度的笈多艺术正是影响后世的重要艺术风格,而笈多风艺术是犍陀罗艺术晚期风格。

玄奘在《大唐西域记》中称其为“健驮逻”。

狭义的犍陀罗指印度次大陆西北部,广义的犍陀罗则包括其东部旁遮普地区的塔克西拉,西部今阿富汗的大部分地区。

马其顿国王亚历山大的名言“建立东西方文化联合体”即可以解释为何希腊文化何以漂洋过海成为犍陀罗文化的一个重要组成部分。

由波斯帝国的普济主义而引发的希腊化世界主义,成为轴心时代最广泛的一次全球化运动,它的继承者是罗马帝国的世界主义与西方的世界主义。

2所以,希腊化的生活方式与艺术形式成为了当时社会的文化风尚。

英国著名学者约翰·马歇尔在其著作《塔克西拉》的前言中写到“石坡上的野橄榄树丛,遥远的小山和宜人的凉风,都和希腊的土地一样。

”所以希腊艺术中的黄金比例,体液平衡对柏拉图理念的广泛运用构成了构成了犍陀罗雕刻艺术的内核。

青州市博物馆藏北朝佛教雕塑丰富,造像材质多样,雕刻技法精湛,艺术风格独特而备受社会各界的广泛关注。

馆藏造像虽数量可观,但少有纪年造像,这无疑加大了对该区域佛教造像进行研究的阻力。

也正因为如此,北朝的纪年佛教造像就显得弥足珍贵。

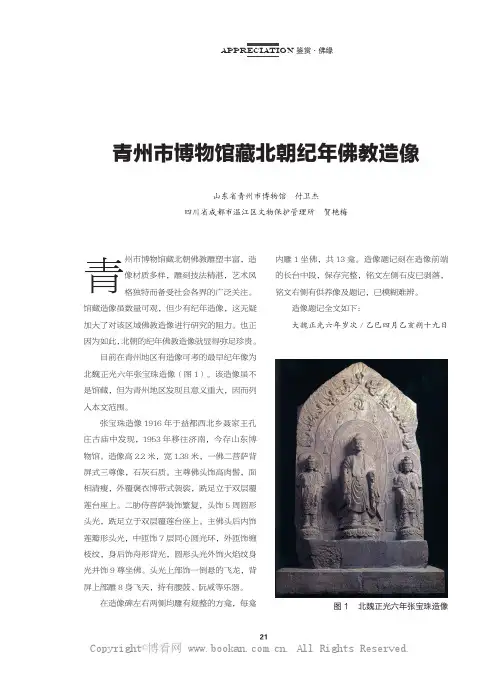

目前在青州地区有造像可考的最早纪年像为北魏正光六年张宝珠造像(图1)。

该造像虽不是馆藏,但为青州地区发现且意义重大,因而列入本文范围。

张宝珠造像1916年于益都西北乡聂家王孔庄古庙中发现,1953年移往济南,今存山东博物馆。

造像高2.2米,宽1.38米,一佛二菩萨背屏式三尊像,石灰石质。

主尊佛头饰高肉髻,面相清瘦,外覆褒衣博带式袈裟,跣足立于双层覆莲台座上。

二胁侍菩萨装饰繁复,头饰5周圆形头光,跣足立于双层覆莲台座上。

主佛头后内饰莲瓣形头光,中匝饰7层同心圆光环,外匝饰缠枝纹,身后饰舟形背光,圆形头光外饰火焰纹身光并饰9尊坐佛。

头光上部饰一倒悬的飞龙,背屏上部雕8身飞天,持有腰鼓、阮咸等乐器。

在造像碑左右两侧均雕有规整的方龛,每龛内雕1坐佛,共13龛。

造像题记刻在造像前端的长台中段,保存完整,铭文左侧石皮已剥落,铭文右侧有供养像及题记,已模糊难辨。

造像题记全文如下:大魏正光六年岁次/乙巳四月乙亥朔十九日青州市博物馆藏北朝纪年佛教造像山东省青州市博物馆 付卫杰四川省成都市温江区文物保护管理所 贺艳梅图1 北魏正光六年张宝珠造像/癸巳清信士佛弟子贾/智渊妻张宝珠等并/为七世父母历劫诸师兄/弟姊妹所亲眷属香火/同邑常兴佛会愿令一/切众生普同斯福愿弟/子等生生世世值佛闻法/永离众苦乃至成佛心无退转北魏孝昌三年邑义等造像(图2),原藏梁孟村重兴寺,1964年征集入馆。

造像高202厘米,宽115厘米,一佛二菩萨背屏式三尊像,石灰石质。

佛覆褒衣博带袈裟,衣褶重叠下垂,下摆外撇。

两侧胁侍菩萨头均残失,衣带飘扬。

佛、菩萨均立于莲台之上。

舟形背光上端浮雕倒龙,两侧各雕刻飞天3身,手执竖笛、腰鼓、阮咸等乐器。

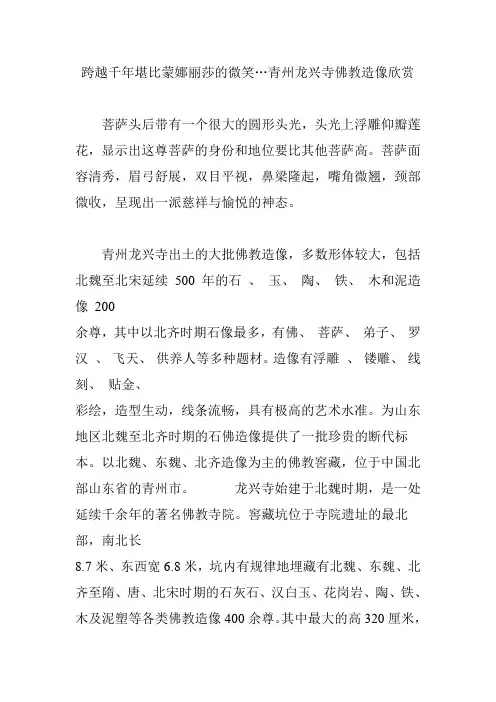

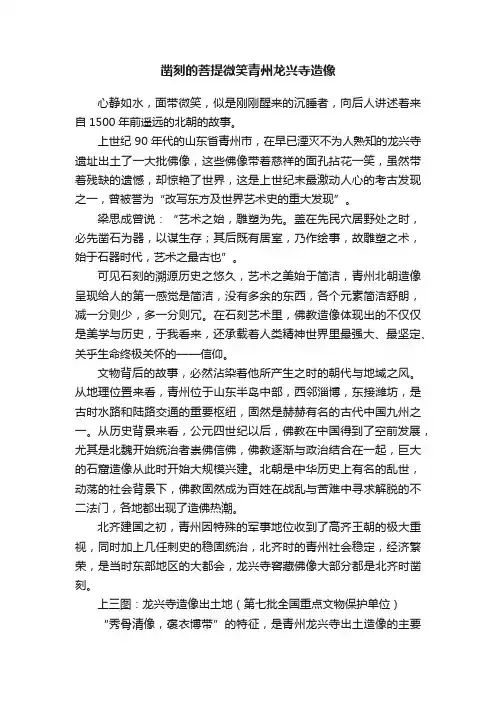

跨越千年堪比蒙娜丽莎的微笑…青州龙兴寺佛教造像欣赏菩萨头后带有一个很大的圆形头光,头光上浮雕仰瓣莲花,显示出这尊菩萨的身份和地位要比其他菩萨高。

菩萨面容清秀,眉弓舒展,双目平视,鼻梁隆起,嘴角微翘,颈部微收,呈现出一派慈祥与愉悦的神态。

青州龙兴寺出土的大批佛教造像,多数形体较大,包括北魏至北宋延续500 年的石、玉、陶、铁、木和泥造像200余尊,其中以北齐时期石像最多,有佛、菩萨、弟子、罗汉、飞天、供养人等多种题材。

造像有浮雕、镂雕、线刻、贴金、彩绘,造型生动,线条流畅,具有极高的艺术水准。

为山东地区北魏至北齐时期的石佛造像提供了一批珍贵的断代标本。

以北魏、东魏、北齐造像为主的佛教窖藏,位于中国北部山东省的青州市。

龙兴寺始建于北魏时期,是一处延续千余年的著名佛教寺院。

窖藏坑位于寺院遗址的最北部,南北长8.7米、东西宽6.8米,坑内有规律地埋藏有北魏、东魏、北齐至隋、唐、北宋时期的石灰石、汉白玉、花岗岩、陶、铁、木及泥塑等各类佛教造像400余尊。

其中最大的高320厘米,最小的仅高20厘米。

造像雕刻技巧高超,包括浮雕、镂雕、线刻、贴金、彩绘等多种技法。

龙兴寺佛教造像窖藏是迄今中国发现的、数量最多的窖藏佛教造像群。

龙兴寺佛教造像窖藏的发现,为研究中国佛教美术史提供了极为重要的的实物资料。

青州龙兴寺窖藏佛教造像的发掘是近年来中国境内最重要的发现之一,它代表了自北魏至宋元时期中国佛教艺术的杰出成就,为研究佛教在我国的传播及雕塑、绘画艺术的发展提供了珍贵资料。

经过我馆业务人员日复一日地整理、拼接、粘对,这些曾惨遭破坏的艺术珍品以崭新的姿态展现在世人面前。

其中的佛像精品先后在美国、日本、德国、瑞士、英国、香港、北京、上海等地举办了精品展或大型专题展。

当人们看到那些面带微笑的佛像、衣着雍容华贵的菩萨、呼之欲出的飞天、生动活泼的护法和多姿多彩的荷莲时,无不被其深深折服这尊东魏带头光圆雕菩萨立像,右手曲肘上举;左手执一莲茎状物。

北朝青州地区佛教造像特征演变概述

北朝时期,青州地区佛教造像呈现出一种新的变化特征。

与南朝佛像偏重于神秘、细腻的特点不同,北朝佛像更加理性、大气,其雕刻手法更加注重于表现形态的严谨和气势的恢宏。

首先,从造像的材质上看,北朝佛像开始使用白玉作为主要材料。

白玉材质雕刻的佛像温润而富有光泽,既饱满又不失轻盈,给人以高贵、清爽的感觉。

同时,北朝时期佛像的制作技术不断提高,雕刻技巧更加熟练,造像的亮度和精度越来越高。

其次,从造像的表现形式看,北朝佛像不仅造型庄重,比例规整,而且富有气势和力量感。

佛像通常半身或全身裸露,展现出健壮有力的肌肉线条。

此外,北朝佛像的脸部表情也开始发生变化,不再侧重于柔美和神秘感,而更加强调严肃、庄重,表情更加凝重深沉,呈现出以“慈气”和“威严”并存的面貌。

最后,从造像的题材内容看,北朝佛像以释迦牟尼佛、弥勒佛、药师佛、观音菩萨以及地藏菩萨等佛教神明为主题。

北朝佛像多采用寺庙建筑的形式,以表现佛教的神圣性。

此外,北朝时期还出现了一些基督教化的元素,如佛像的头顶上出现了十字架图案,显示了佛教文化与西方文化的融合。

综上所述,北朝青州地区佛教造像在材质、表现形式和题材内容等方面有了一些新的变化和特征。

这些特征反映出了北朝佛教文化的繁荣发展,同时也表现了北方文化与南方文化的差异性。

破碎与聚合-实拍央美青州造像展(完整版)破碎与聚合:青州龙兴寺古代佛造像展2016年9月3日~20日在中央美术学院美术馆(五花地)举办,展出了许多青州造像精品,包括北魏、东魏、北齐等时期的造像。

国博的十一件青州造像已经撤展,以前是从青州借的,还回去了,这十一件作品全部来了“破碎与聚合”展,等这次展览结束,再想看龙兴寺造像得去青州了。

彩绘立佛像(北齐)这尊像的衣褶以线刻手法表现,简洁不失华美。

后代重新彩妆了V字形领口的佛衣。

彩绘佛立像(北齐)这尊像曾在国博展出,不仅面容安详,衣饰贴体下垂,身体轮廓突显,同样是简单几根线条,将佛衣的质感和姿态很好地表现出来贴金彩绘佛座像(北齐)注意佛的左手,原为手指下垂的予愿印,后代修补的时候特意改变了中指的方向,大约是修改成了说法印,不同时代对佛有不同的需求一佛二菩萨贴金彩绘像(北魏晚期)这尊背屏三尊像出土于青州七级寺,也曾在国博展出。

青州造像并非只有龙兴寺一处,周边县市也多有出土,以龙兴寺数量最多,风格上较为接近,称为青州系造像。

此尊造像背屏上的飞天采用减地平鈒,在头光上下前进后出,画面活跃彩绘佛立像(北齐)宽衣大袖但仍能将身体上的衣饰表现得贴体,以多条等距离的弧线表现衣纹下垂,不是写实,却从中也能感受到垂落的质感贴金彩绘菩萨立像(北齐)青州造像中的菩萨雕刻比佛复杂得多,数层衣饰璎珞叠加在一起,也是北朝晚期造像的精美之处,这尊菩萨的右手施无畏印,一般只有佛才用这种手印,或许这里面有造像师傅的随意。

韩小华造米勒像,北魏永安二年(529年)龙兴寺造像中有纪年题记的极少,多数是推断时代,这尊永安二年造像是有纪年造像中最早的,佛身形胖大,与甘肃东部地区北魏中后期造像有很大相似度。

贴金彩绘佛立像(北齐)这尊像的头光与造像是一体,身上并未雕刻衣纹,而是彩绘福田衣。

彩绘佛立像(北魏晚期)大背屏单尊像,上部六尊飞天惟妙惟肖,佛首磨光高肉髻,两手残,后代修补留下空洞,以木头和泥修补石造像显然难以稳固,所以在旁侧另开一小孔穿铁钉,下了不少功夫显然效果不理想,最终放弃安葬掩埋。

北朝青州地区佛教造像特征演变概述作者:孙昊淳来源:《文艺生活·下旬刊》2019年第08期摘要:南北朝时期是中国佛教美术发展的一个重要时期,20世纪60年代至今在山东博兴、诸城、青州等地出土了大量的佛教造像文物。

自北魏,历东魏、北齐、北周、隋、唐至北宋时期,前后长达500余年。

古青州地区出土的佛教造像主要集中在北魏、东魏和北齐时期。

作为一个南北方文化交流的重要地区,其风格演变有着十分重要的研究价值。

关键词:佛教造像;青州;北朝中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2019)24-0076-01由于古青州地区出土了大批精美的佛教造像,使得“青州样式”在中国佛教美术史上留下了浓重的一笔。

下文简单梳理自北魏至北齐年间佛教造像的艺术风格演变。

一、北魏时期山东境内最早发现的有明确纪年的石佛像,是现藏于山东省博物馆原出土于黄县的北魏皇兴三年(469年)的弥勒菩萨像。

①在北魏和东魏时期,造像风格特征大体相似,主要特征是一佛两菩萨组合,三尊并排放置,菩萨稍小,佛像较菩萨会更大一些,佛像身后有背光。

整体、后面有背屏,上部雕刻有飞天舞女,火焰纹等装饰性图案。

有些背屏像的后面还会雕刻小尊佛像或文字纪年等。

有些背屏造像在主尊身旁会有祥龙,其口吐莲花,菩萨立于莲花之上。

在面部特征上,北魏时期的佛造,按照三庭五眼划分,其下庭都偏短,大都呈现方的下颌角,平切进去的下巴,整体脸部造型偏向于方整,是南北朝早期流行的“秀骨清像”风格。

在五官特征上基本类似,像眼眶眉毛部分基本以一个微微有些弧度的直线从眉心部位朝太阳穴方向,向上飞眺。

在眼睛部分也是从内眼角向外眼角慢慢往上提起,外眼角收止的部位会高于内眼角。

在嘴巴部分也是嘴角扬起的造型特征。

由此可见,北魏时期的佛造像眉、眼、嘴三条线都是由中线开始向斜上方扬起,这种造型特征使佛头看上去显露一种微笑的表情示人。

在服饰方面,佛的服装也以本土化的形式呈现,衣摆下垂,长裙层层叠叠,下角微微向外飘动。

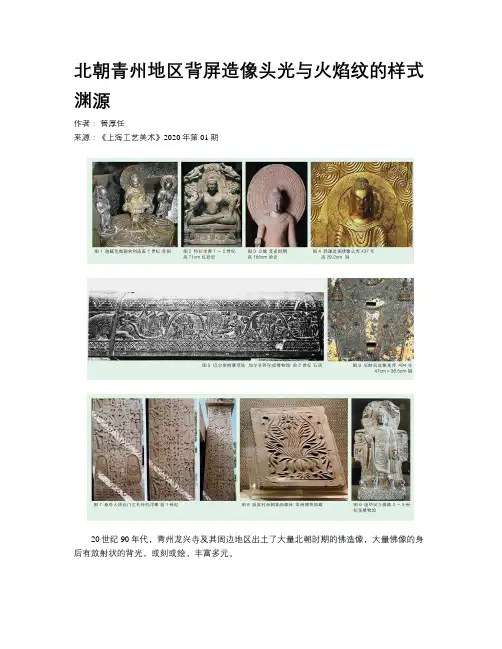

北朝青州地区背屏造像头光与火焰纹的样式渊源作者:管厚任来源:《上海工艺美术》2020年第01期20世纪90年代,青州龙兴寺及其周边地区出土了大量北朝时期的佛造像,大量佛像的身后有放射状的背光,或刻或绘,丰富多元。

佛光是佛教造像重要的内容,可以说佛像背屏就是佛光,包括头光和身光(火焰纹)。

“常光一丈相”(“三十二相”内容之一),就是对佛光最早的描述之一,其意是说佛陀身体常常放出一丈高的光芒。

据汉明帝梦佛的故事初,帝梦见金人,长大,项有日月光,以问群臣。

或曰:“西方有神,其名日佛,其形长大。

陛下所梦,得无是乎?”于是遣使天竺,而问其道术,遂于中国而图其形象焉。

另光趺像例记载晋咸和中,丹阳尹高悝,行至张侯桥,见浦中五色光长数尺,不知何怪,乃令人于光处得金像,无有光趺。

……经一岁,临海渔人张系世,于海口忽见有铜花趺浮出,取送县,县人以送台,乃施像足,宛然合会。

简文咸安元年,交州合浦人董宗之采珠没水底,得佛光焰,交州送台,以施于像,又合焉。

自咸和中得像,至咸安初,历三十余年,光趺始具。

佛光在秣菟罗、犍陀罗和迦毕试造像样式以及我国早期佛像都有表现。

中国南北朝常见元素头光为圆形莲花、同心圆环、化佛或如意蔓纹环,身光则为左右对称弧纹带,饰以化佛、蔓草或一束莲纹,最外重为火焰纹饰。

犍陀罗石质佛像的圆形头光多为素面,几无装饰,甚至这在迦腻色迦时期的金币上可以清晰看到。

但收藏于白沙瓦博物馆的迦腻色迦大塔出土的青铜舍利盒(图1),盒盖饰一佛二菩萨圆雕。

主佛头光就是放射状的莲瓣纹,以示神圣与光芒,是为所见早期的像例。

而秣菟罗早期造像圆形头光装饰为连孤状的齿纹,如《卡特拉坐佛》(图2.迦腻色伽八年)和笈多秣菟罗风格佛陀立像(图3),时间约5世纪,现藏马图拉政府博物馆。

头光发展到笈多时代则变为华丽丰满的多重装饰纹样。

如现存萨尔那特的5世纪佛陀说法像(高160厘米),头光以素面圆形为中心,依次为莲瓣纹、莨苕叶纹、卷草纹、花蔓纹和连弧状的齿纹,每层以弦纹分隔,层层扩散,丰富华美,这在笈多时期逐渐成为一种程式化的头光样式。

青州北齐佛像渊源的新思考①赵 玲(苏州科技大学 传媒与视觉艺术学院,江苏 苏州 215011)[ 摘 要 ]北齐时期,青州地区推翻了从北魏发展起来的小型但颇为精致复杂的背屏浮雕造像,形成了一种形制较大且造型简洁的单体圆雕佛像。

这类佛像取代了前朝已趋成熟的佛像样式,开启了隋唐造像的新风,在佛教美术发展中具有承前启后的历史重要性。

青州北齐佛像的突然变革,体现了外来因素的影响。

根据文献材料和考古资料的考察,可以形成这样的认识:影响青州北齐佛像的源头并非笈多佛像,而是南传佛教源点师子国的僧伽罗佛像。

[ 关键词 ]北齐;青州;僧伽罗;佛像;海上丝路[ 中图分类号 ] J18 [文献标识码]A [文章编号]1008-9675(2018)04-0092-07收稿日期:2018-04-28作者简介:赵 玲(1981- ),女,江苏常熟人,苏州科技大学传媒与视觉艺术学院讲师,研究方向:佛教美术。

①基金项目:2015年度国家社会科学基金艺术学青年项目《中印佛像海上丝路传播研究》(15CF140);2016年度江苏省高校哲学社会科学研究项目一般指导项目《论古印度佛教美术的早期阶段》(2016SJD760086);苏州科技大学人才引进科研资助项目《古印度早期佛教美术研究》(331812141)的阶段性成果。

②山东地区出土大量窖藏佛像遗存,具体发掘情况见于相关考古报告。

其中,青州情况见:夏名采、庄明军. 山东青州兴国寺故址出土石造像[J].文物. 1996(5)等;诸城情况见:任日新. 山东诸城发现北朝造像[J].考古. 1990(8)等;博兴情况见:常叙政、李少南.山东省博兴县出土一批北朝造像[J].文物. 1983(7)等。

自20世纪70年代末以来,山东地区的博兴、诸城、青州等地先后出土了大批佛教石、铜造像②,总数超过千件,时代历经北魏、东魏、北齐、隋、唐及北宋。

前后历经五百余年的规模化佛像制作,证实了这里不仅有着广泛的佛教信仰和崇拜基础,也集中了一大批优秀的工匠和优良的制像技艺,具备成熟的造像规范。

凿刻的菩提微笑青州龙兴寺造像心静如水,面带微笑,似是刚刚醒来的沉睡者,向后人讲述着来自1500年前遥远的北朝的故事。

上世纪90年代的山东省青州市,在早已湮灭不为人熟知的龙兴寺遗址出土了一大批佛像,这些佛像带着慈祥的面孔拈花一笑,虽然带着残缺的遗憾,却惊艳了世界,这是上世纪末最激动人心的考古发现之一,曾被誉为“改写东方及世界艺术史的重大发现”。

梁思成曾说:“艺术之始,雕塑为先。

盖在先民穴居野处之时,必先凿石为器,以谋生存;其后既有居室,乃作绘事,故雕塑之术,始于石器时代,艺术之最古也”。

可见石刻的溯源历史之悠久,艺术之美始于简洁,青州北朝造像呈现给人的第一感觉是简洁,没有多余的东西,各个元素简洁舒朗,减一分则少,多一分则冗。

在石刻艺术里,佛教造像体现出的不仅仅是美学与历史,于我看来,还承载着人类精神世界里最强大、最坚定、关乎生命终极关怀的——信仰。

文物背后的故事,必然沾染着他所产生之时的朝代与地域之风。

从地理位置来看,青州位于山东半岛中部,西邻淄博,东接潍坊,是古时水路和陆路交通的重要枢纽,固然是赫赫有名的古代中国九州之一。

从历史背景来看,公元四世纪以后,佛教在中国得到了空前发展,尤其是北魏开始统治者崇佛信佛,佛教逐渐与政治结合在一起,巨大的石窟造像从此时开始大规模兴建。

北朝是中华历史上有名的乱世,动荡的社会背景下,佛教固然成为百姓在战乱与苦难中寻求解脱的不二法门,各地都出现了造佛热潮。

北齐建国之初,青州因特殊的军事地位收到了高齐王朝的极大重视,同时加上几任刺史的稳固统治,北齐时的青州社会稳定,经济繁荣,是当时东部地区的大都会,龙兴寺窖藏佛像大部分都是北齐时凿刻。

上三图:龙兴寺造像出土地(第七批全国重点文物保护单位)“秀骨清像,褒衣博带”的特征,是青州龙兴寺出土造像的主要特点,这是北魏景明到东魏末年佛教造像的显著标志,是佛教信仰融入中国地域性审美,北方草原民族汉化后,参照当地生活后的创作艺术表现。

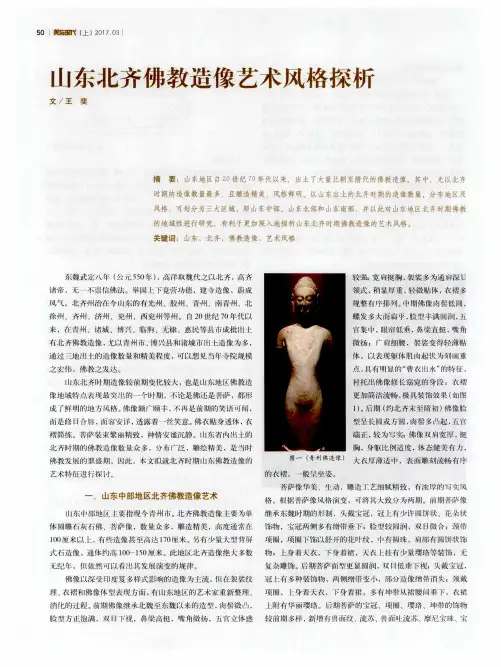

50 i差妄田 (上)201 7 03 山东北齐佛教造像艺术风格探析 文/王斐

摘要:山东地区自20世纪7o年代以来,出土了大量北朝至隋代的佛教造像。其q 时期的造像数量最多,且雕造精美,风格鲜明。以山东出土的北齐时期的造像数量、 风格,可划分为三大区域.即山东中部、山东北部和山东南部,并以此对山东地区j 的地域性进行研究.有利于更加深入地探析山东北齐时期佛教造像的艺术风格。 关键词:山东;北齐;佛教造像 艺术风格

东魏武定八年(公 r亡550年),高洋取魏代之以北齐,高齐 帝,无・ 崇信佛法。举国L 1 竞营功德,逢_导造像,蔚成 风气。北齐州治在今山东的有光州、胶州、青州、南青州、北 徐州、齐州、济州、兖州、西兖州等州。自20世纪70年代以 来,在 州、诸城、博必、临朐、无棣、惠民等县市成批 土 _彳『北齐佛教造像,尤以青州市、博兴县和诸城市出土造像为多, 通过三地出土的造像数量和精美程度,可以想见当年寺院规模 之宏伟,佛教之发达。 …东北齐时期造像较前期变化较大,也是山东地 佛教造 像地域特点袁观最突出的一个时期,不论是佛还是菩萨,都形 成 鲜明的地方风格。佛像额广颐丰,不再足前期的笑语可闻, 而是修¨合惦,l 容安详,透露着一丝笑意。佛农贴身透体,农 褶简练。菩萨装束繁丽精致,神情安谧沉静。II J东省内H{土的 北齐时期的佛救造像敏 众多,分布广泛,雕绘精美,是当时 佛教发腱的鼎盛划。冈此,本文拟就北齐时期山东佛教造像的 艺术特征进行探H。 一 山东中部地区北齐佛教造像艺术 山东中部地区主要指现今青州市。北齐佛教造像主要为单 体圆雕石灰 佛、菩萨像,数量众多,雕造精美,高度通常在 100厘米以上,有些造像甚至高达l70厘米。另有少量火型背屏 式石造像,通体约高1 0(】一l50厘米。此地区北齐造像绝大多数 无纪乍,但依然可以看 其发展演变的规律。 佛像以深受印度笈多样式影响的造像为主流,但在袈裟纹 理、衣 和佛像体型表现方面,有山东地区的艺术家重新整理、 ?fI{化的过程。前期佛像继承北魏至东魏以来的造型,肉髻微凸, 睑 方正饱满,舣目下视,鼻梁高挺,嘴角微扬,五官立体感 较强;宽肩挺胸,裂裟多为通肩深U 领式,稍显厚重,轻微贴体,衣 多 规整有序排列。中期佛像肉髻低ffliJ, 螺发多人而扁平,脸 半满I列润, 官集中,眼帘低垂,舜粱占挺,嘴角 微扬;广肩细腰,袈裟变得轻薄 体,以表现 体肌肉起伙为刻画重 点,ll有明 n勺“竹 出水”n勺特征, 衬托出佛像修长窈窕的身段;伏 更加简浩流畅,极具装饰效果(女I1【矧 1)。后期(约北齐末至隋初)『弗像舱 型呈长咖或方 ,肉髻多 I起,五台 端正,较为 实;怫像双肩宽 ,挺 胸,身躯比例适度,体态腱美仃力, 图一(青州佛造像) 大衣厚薄适中,表面雕划流畅有序

北齐佛教造像“青州样式”源流初探作者:薛然来源:《神州》2012年第27期摘要:青州地区自古就处于南北方文化交流的一个重要中转站的位置,在南北朝末期更是处于政权交界之地,同时也是对外海路交通的一个重要关口,再加之北齐统治者的政治文化倾向,使得青州地区这一时期的佛教造像呈现出与北方其他地区既有联系又迥然不同的风格。

青州样式作为北齐佛教造像的突出代表,上承魏晋遗风,下为隋唐佛教造像的基本形态奠定了基础,在中国佛教造像史上处于一个十分关键的过渡地位。

而其风格形成的缘由错综复杂,需要仔细理清。

关键词:青州样式北齐佛教造像源流众所周知,青州佛教造像样式与南朝佛教造像有非常类似之处,其渊源或在于青州从地理位置以及历史渊源上都与南朝文化有密切的关系。

细究其原因有两点:一,东魏北齐之际,皇室至平民百姓,依然继续接受南朝文化的影响,而南朝(尤其是萧梁)与受天竺影响深远的东南亚各国交往频繁。

笈多造像样式自产生以后就对邻近的南海诸国产生了影响,如狮子国(今斯里兰卡)和扶南国(今柬埔寨)等。

南朝齐梁之际与南海诸国交往密切,多次互遣使节,从佛像到佛塔,从经书到义理,沿着这条完整的南传佛教线路,笈多时期的佛教文化大规模地传入中国南方,尤其在梁武帝在位的50年间,史书上记载了朝廷多次遣使迎佛以及扶南、爪哇、槃槃国、丹丹等国向朝廷进贡佛像以及佛塔样图的外交活动。

而此时北朝皇室依然十分重视南朝的文化力量。

高欢在分析时局时曾言:“江东复有吴翁萧衍,专事衣冠礼乐,中原士大夫望之,以为正朔所在。

我若急正纲纪……恐士子悉奔萧衍,人物流散,何以为国。

”可见南朝在皇室心中仍然占据着正统的位置。

此后在河北响堂山石窟高欢洞以及太原西山大佛等处的石窟造像形式中都可以窥见南海各国的造像元素和风格,包括思惟菩萨像的传入,都可以作为北齐政权对于从南朝引进的笈多和东南亚佛教艺术的借鉴。

二,青州特殊的地理位置。

如果说第一个原因只是因为整个北齐统治地区都受南传佛教影响的,青州作为北齐领土的一部分也受到侵染的话,那么青州独特的地理位置或者才是青州样式形成的最关键的因素。

缤纷杏坛・189・2016年第8期总第416期不利的。

避免这种状况发生的方法是备课时多从学生的角度思考,备细,同时要不断提高自己的业务素质。

四、选择合适的教法无论是习题课,还是新授课,选择合适的教法都是至关重要的。

在解题教学中,有的教师热衷于这道题有五种解法或六种解法,笔者认为很多时候这种做法并不合适。

一题多解对培养能力的积极作用是毫无疑问的,但如果过于追求解法的数量,就走向了极端。

解题方法的讲授必须本着能被学生掌握这一根本原则。

违背这一原则的方法无论多么精妙都不宜传授。

一般说来,一题两解或一题三解就足够了。

授课时应该注意突出“通性通法”,让学生“会一道,通一类”,这更有利于学生思维和能力的培养。

在新授课的教学中,依据教材内容和学生的实际情况,清净自来,神韵生幽——品鉴《青州龙兴寺佛教造像艺术》曹 飞(山东美术出版社,山东 济南 250001)1996 年 10 月,山东青州龙兴寺遗址窖藏佛教造像出土在国内外引起轰动。

这批造像数量多,贴金彩绘遗存丰富,镂刻精妙,工艺特殊,虽然经过破坏,但仍可见其佛像造型的丰富多样与时代特征。

更极为珍贵的是,佛像多数保存了表面的彩绘贴金,使今人目睹当时雕刻作品均有富丽彩绘的真实面貌,体现了北魏至北宋时期(尤其是北齐时期)高超的佛教造像艺术。

后来,这批造像曾在世界各地巡回展出,精美的造像引起人们的惊叹,感染着每一位注视过它的人。

雕塑艺术本身就是一种语言,与宗教的语言一样,不是对话而是独白。

它以其特有的方式,表达着创作者的精神世界,记载着创作者所处时代的各种历史信息和人文价值,这是一种无言的诉说。

对多数人而言,他们是为古代工匠的雕刻技艺所折服,这是因为冰冷的石灰被赋予了生命,所以又被誉为“东方的微笑”。

从这个角度,青州龙兴寺窖藏佛教造像身上所承载的文化信息与内涵实在是太丰富了。

它们虽不如世俗绘画般著名,但这种神秘的微笑也正 是中国古代佛教 造像的艺术追求,可以说没有哪门艺术能将这种神秘的微笑表现得如此传神。

北朝青州地区佛教造像特征演变概述北朝青州地区佛教造像特征演变是指北朝时期(420-581年)青州地区佛教造像在形制、造型和风格上的变化和发展。

青州地区是中国早期佛教的发源地之一,也是佛教造像艺术的重要产地。

经过长期的演变和发展,青州地区的佛教造像逐渐形成了一种独特的风格,具有鲜明的特征。

在北朝时期初期,青州地区的佛教造像主要受到前代南朝的影响,呈现出南朝佛教造像的特点。

这些造像以南朝佛教简约、优雅的风格为主,尤其是对佛陀造像的表现更加细腻、优美。

这些佛教造像呈现出圆润、丰满的身形,面部庄重、安详,体现了人间生活和佛法教义的和谐统一。

此时期的佛教造像还保留了北方佛教造像的一些特征,例如对佛陀头发、头冠、耳垂等部位细节的刻画。

到了北朝中期,青州地区的佛教造像开始出现了一些新的特征。

这一时期的佛陀造像多师从北方造像风格,以强烈的宗教氛围和神秘感为特点。

佛陀造像的身形更加修长、排列有序,肌肉线条更加流畅,体现了北方佛教造像的力量感和庄严感。

此时期的佛教造像还注重对佛陀神情的刻画,面部表情更加庄重肃穆,展现了佛陀慈悲为怀、超凡脱俗的形象。

到了北朝晚期,青州地区的佛教造像风格逐渐趋于多样化。

这一时期的佛教造像不仅多样化,还出现了多种不同的造像形式,例如金铜、石刻、壁画等。

佛陀造像的风格也更加细腻、精致,表现了佛教艺术在此时期的高度成熟。

此时期的佛教造像注重通过塑造佛教故事和象征意义来传递佛教思想,呈现出神奇、奇特的形象和紧凑、凝练的造型。

北朝青州地区佛教造像特征演变在形制、造型和风格上经历了南朝佛教影响、北方佛教造像风格的吸收和转化,最终形成了独具特色的风格。

这些造像以圆润、丰满的身形、庄重、庄严的面容为特征,展现出佛陀超然的形象和佛教宗教氛围。

佛教造像的风格逐渐多样化,形式也更加多样,展现了佛教艺术在北朝青州地区的独特魅力。

青州佛像之谜它们是二十世纪中国最激动人心的考古发现之一四百余尊精美的佛教造像诞生于公元5-6世纪它们曾被深埋地下而在黑暗中得以跨越千年而今天这些刚刚醒来的沉睡者将给我们开启来自遥远历史的秘密龙兴寺窖藏造像整理现场青州龙兴寺窖藏出土北朝佛像残破状况1996年,沉寂多年的山东省青州市一夜之间声名远播。

当地在龙兴寺遗址出土的400多尊精美的佛教造像,轰动海内外,成为当年的全国考古十大发现之一,后又被列入中国20世纪百项重大考古发现之一,西方学者誉之为“一次改写东方艺术史的重大发现”。

这批神秘的窖藏佛像成为了青州市博物馆的镇馆之宝。

青州是古代陆上丝绸之路与海上丝绸之路的重要交会点。

自西汉青州设刺史至明洪武九年(1376年)的1400余年间,一直是山东地区政治、经济、军事、文化的中心。

青州曾是高僧云集之地,今天在青州市南的云门山和驼山上还保留着几处六到七世纪始凿的佛教石窟,与这些石窟同时建造的,还有大量的寺院庙宇以及庙宇中供奉着的佛像和菩萨像,其中最为著名的就是龙兴寺。

为发现和保护龙兴寺遗址,1984年青州博物馆建馆选址时特地选择了位于城内西北角的空地,专家希望在建馆过程中会有意外收获。

但是让人失望的是,在博物馆施工中,没有对于龙兴寺有价值的发现,一次绝好的发现窖藏佛教造像的机会就这样擦肩而过。

时间来到了1996年10月,与青州博物馆一墙之隔的益都师范学校新操场扩建工程动工。

一天,天刚蒙蒙亮,时任青州市博物馆馆长王华庆像往常一样晨练,当他经过学校操场扩建工地时,发现推土机推开的土质与周围土质完全不同,而且有一个洞口还暴露在外。

职业的敏感和对龙兴寺的魂牵梦绕驱使他赶紧跑过去,制止了正在施工的推土机,迅速让人找来考古专家夏名采,两人自己动手挖开浮土,赫然发现洞里暴露出的佛像。

后经扩大挖掘,他们发现了呈3层堆放的佛像,窖藏东西长8.6米,南北宽6.7米,由此可以确认这里就是香火千年的古龙兴寺遗址。

造物弄人,此处遗址距离青州博物馆的南墙直线距离不过200米。

青州佛造像与笈多风格比较

摘要:青州龙兴寺窖藏出土佛像始于北魏、止于北宋,但大多

属于北魏、东魏、北齐三个时期。其中北齐时期,吸收大量外来风

格比较多。故本文主要以北齐时期佛造像与笈多时期风格做比较。

结果表明:佛造像虽然源于印度,但被中国本土化改造后形成自己

独特的风格。

关键词:青州佛造像;笈多风格;本土化因为考虑到佛造像的

可比性,所以我们选择有影响关系的对象相比较。此处我们选择5

世纪的笈多时期佛造像与北齐(550580)时期青州青龙寺窖藏

出土的佛造像比较。

1笈多时期基本情况

笈多王朝(320—600)笈多特色的佛造像从4世纪后大量开始,

大的发展是在五世纪初期。我们这里讨论的笈多时期主要是五世纪

出土的佛造像。此时期的佛造像更能代表笈多风格。主要出土地点

是马图垃造像另一个中心地方萨尔纳特,是释迦牟尼佛初转法轮的

地方,汉译为“鹿野苑”。在马图垃最具代表性的是马图垃市内发

现得佛立像几乎和人登高身大的高浮雕,[1]其特点两眼半闭,呈

冥思装,面相静谧。整个身体均衡自然,紧贴肌肉的僧衣覆盖着两

肩膀到下肢,用绳装隆起表示衣服褶,从肩部以下呈u字形的均匀

分布。衣薄贴体,如“曹衣出水”。到了5世纪后半期在鹿野苑流

派开始盛行,擅长坐佛,特别代表的是在鹿野苑故址出土的佛立向

此佛像身上几乎不施衣纹,仅在领口、袖口和大衣下摆处翻起一道

边以表示穿有衣服。稍稍曲腰送垮,多用三屈法,面相沉稳,以僧

衣表现的“薄衣派”几乎与裸体一般。由于萨尔纳特仍属于印度传

统艺术范畴,特别是造像身上的其他特征与马土腊地方造像一样

致,所以一般将它与马土腊造像一起合并称为“笈多造像”。

2北齐时期青州佛造像基本概况

中国北齐时期(550—580)此时期由于历史原因其中北魏东魏

本土化风格明显。北齐时期,吸收外来风格显著。经考证受笈多风

格影响比较多。在青州龙兴寺窖藏出土的400余尊佛造像有60%都

是北齐时期造像。此时期佛造像基本上为单体圆雕。这个不同于之

前青州出土的背屏式造像,是其他地区也很少见的,更有印度风格。

[2]佛像特点头顶肉髻低平,表面饰有细密的螺纹,佛和菩萨的面

相都很饱满,身段也趋于丰满,佛像穿通肩式大衣,有的没有衣纹,

仅用田相袈裟。从面相和服饰来看,造像上的人物不像青州人,更

像是印度人种,佛像面相上看,卵型脸蛋,五官集中,耳朵大,耳

朵下垂,阴线刻出柳叶眉,双目微睁注视下方。佛和菩萨的衣服不

再像北魏时期的褒衣薄带,士大夫闲逸的风格,而是衣薄贴体。如

“曹衣出水”之风。但是菩萨披帛和璎珞装饰还是延续了北魏时期

的特色。

3比较研究

3.1思想表达比较

印度人民比较注重彼岸的境界,他们利用佛教教义满足他们对

死后的愿望。所以他们将带有希腊雕塑风格的佛像宗教化。尤其在

笈多时期发展到兴盛。在他们心目中佛是神圣的神秘的,所以他们

的佛像宗教色彩更浓烈一些。佛造像表现出来的风格比较神秘,让

人看了心存敬畏。笈多风格是在继承贵霜时代犍陀罗和马图拉雕刻

传统的基础上,遵循笈多时代的古典主义审美理想,创造了纯印度

风格的笈多式佛像──马图拉式佛像和萨尔纳特式佛像。马图拉式

佛像比犍陀罗佛像更加印度化。

而此时期的中国人民,由于政治分裂,人们处在水深火热中。

更需要一种精神寄托。因此佛像在此时期很自然得被接受,其实中

国人接受佛教对佛像的兴趣远大于对佛教义兴趣,他们需要的只是

保佑平安一些普通的佑护意识。宗教感不强烈,所以在他们手下创

造的佛像就有世俗化特点,而且菩萨比佛更受欢迎。菩萨是未成佛

的修养很高的得道人,更加接近现实的人,所以在青州出现一批菩

萨。青州北齐出土的菩萨像被刻画得慈眉善目,衣着富丽繁冗,更

加像大家闺秀,富家贵人。在体型上已经出现了曲线美,有些还显

现了“出水芙蓉”的艺术风格青州佛造像虽然延续了更多笈多因素

但是整体风格充满了宁静、内向、和谐的基调,青州造像眼角上翘,

嘴角微笑,体态丰腴,面容和蔼、可亲。比笈多佛像看起来更世俗

化一些。

3.2雕塑形制比较

(1)佛像都以螺发作为头饰,都有三十二相中的肉髻,但是青

州佛像肉髻更平缓一些甚至有一部分佛像肉髻看不出来凸出部分。

(2)佛像面相端庄,眼睑低垂,神态慈和宁静,眉间无白毫相,

鼻直适中,嘴唇棱角分明,刻画细腻。颈部都有三道折线,也是三

十二相中的一种。笈多的佛像五官。额头圆润,无白毫相。双唇宽

大,下唇尤厚,表情丰富、生动。眼帘下垂,鼻直适中,鼻翼外张。

双耳下垂,饰有耳环。青州佛像五官额头圆润,也无白毫相。

(3)佛像肩宽腰细,躯体丰腴饱满,肌肤细腻而富有弹性,青

州佛像身材虽然相对比北魏时期佛像身体更饱满丰腴,但是对比笈

多佛像还是显瘦一些而且身体轮廓明显。笈多佛像身材更敦厚一

些。

(4)青州单体佛造像大多为站立姿势,佛像右手结施无畏印,

左手结施与印或执袈裟角,身着贴体的薄透衣服,身体正面看似没

有着衣,衣褶都集中在两臂部位,身后宛如穿了一件大披风。这种

造型样式也完全是从笈多风格来的。然菩萨像有思维菩萨,其风格

是中国自己后创的。

3.3衣纹色彩比较。

佛像衣纹样式受笈多艺术影响最为突出,青州北齐佛像共出现

三种衣纹样式,即条状衣纹、无衣纹和多褶衣纹,其中前两种衣纹

就分别来源于马土腊和萨尔纳特两种艺术风格。大体风格相似,但

青州佛像纹饰有个显著特点色彩丰富,其中最有特点的就是贴金彩

绘,雕刻与绘画相结合。佛像风姿富丽堂皇。中国有句话“人要衣

装,佛要金装”这个在青州佛像中体现得淋漓尽致。笈多佛像衣薄

贴体,如“曹衣出水”,俗称“湿衣法”,极富装饰性。而且笈多佛

像现留存佛像很少出现上色佛像。青州佛造像其中条状衣纹与笈多

时期马图垃出土的佛像衣纹雕刻类似,无衣纹与鹿野苑出土的佛立

像在青州北齐时期也有相类似然青州服饰更丰富。而且衣服紧贴身

体,露出裸体的结构,这些在中国早期佛像中是没有的。证明了其

纹饰上的传承关系。

4结论

从上面的对比分析我们得出了一个重要的历史事实。青州佛造

像和笈多时期佛造像显然有明显的师承关系,但是经过中国人的本

土化创新,呈现出更加丰富多彩的佛造像。新创远大于师仿。新创

的佛教造像种类样式远超过印度佛造像,加之自我创新的图像内

容,被地方化的青州佛造像成为了中国又一个新的佛像代表样式。

印度佛造像是以宗教化的象征,而中国佛造像风俗化更明显些,

佛的表情,装饰更接近现实中的人。笈多佛像是把佛当神一样敬畏

的心理来创造,而中国的青州人们更多是把他当做现实中生活的人

来创造。所以这两种内在思想不同造就了他们的审美方向不同以至

于最后的风格特点不同。印度佛造像服饰比较单调,我们现在所见

的基本无色彩,佛像表情凝重,深沉。而青州佛造像服饰华丽,姿

态优美,慈眉善目。人性化远远大于佛性。美学价值大于神学价值。

而且遗存数量上中国佛造像远远大于印度。所以,现在人们都说佛

造像源于印度,但是要看佛像一定要来中国。

参考文献:

[1] 张同标.中印佛教造像探源[m].东南大学出版社.

[2] 青州市博物馆,编著.青龙兴寺佛教造像艺术[m].山东出版

社.