高等教育:《 教育评价的指标体系 》

- 格式:ppt

- 大小:131.00 KB

- 文档页数:24

推进高校本科教学评价指标体系建设的几点思考摘要:创新管理理念,完善教育评价指标体系,是进一步搞好高等教育评价工作,促进高等学校内涵发展的现实可行选择。

改善高校本科教学评价指标体系,应坚持唯真论原则,并着重改进指标体系对于落实教学中心地位的支撑力与保证度,还应增加有关文化建设的评价指标。

关键词:高等教育;教育评价;指标体系教育评价既是高等学校本科教学评估工作中需要研究的具体问题,也是遵循教育与经济社会发展关系规律,推动高等教育健康发展的战略问题。

经过改革开放几十年的发展积累,借鉴西方高等教育发展经验,特别是总结本科教学水平评估经验,人们思考的问题已经不是是否需要教育评价的问题,而是如何更好地进行教育评价,更好地发挥教育评价作用的问题。

如何更好地推进高等教育评价,涉及许多方面的问题,但稍微抽象地归纳起来,教育评价的关键问题可以简单地概况为两大问题,即“谁来评”的问题和“怎么评”的问题,也就是评价主体和评价方式方法的问题。

关于评价主体,我们现在面临的最大问题和讨论最多的是管办评分离;关于评价方式方法,核心是评价指标体系的设计问题。

上述两大问题不是完全独立无关的,但从改善问题的步骤来说,两者可以分开研究,而且可以分步解决。

一、现阶段我国高等教育评价面临的基本形势与背景分析解决教育评价存在的问题,首先需要清醒把握问题所处的基本背景和形势。

从背景和形势分析出发,我们对于问题的认识和解决问题的把握会有一个客观理性的基本出发点。

1. 从评价主体的角度看,现阶段在我国实现完全的管办评分离缺乏足够的现实基础推进管办评分离,实现教育评价主体的社会化、中立化,需要基本的体制机制保障和社会组织基础,但我国目前的现实基础还达不到足够的要求,究其主要原因,一方面是学校办学自主权没有实现完全的独立自主,管办分离还不能充分实现,比如现行体制下有关高等学校的人事权(尤其是高校领导班子选拔与配备的权力)、财(政)权仍然不能由学校完全自主;另一方面是,现阶段有关社会第三方中介组织的发展无论是在理论上还是实践上都不成熟。

大学通识教育教学质量评价体系及指标设计作者:蔣维维来源:《亚太教育》2016年第01期摘要:通识教育的成败关系到人才培养,关系到教学质量的水平,关系到高等教育目标的实现,通识教育的顺利开展无论对个人还是国家都有着积极的意义。

但是由于我国通识教育开展时间较短,目前还存在着较多的问题,导致通识教育的教学质量还需要较大幅度的提升。

下面,本文就将从大学同时教育教学质量评价体系及设计指标这一方面出发,着重对我国高校的通识教育课程进行分析,力争建立一个科学的通识教育教学质量评价体系,希望会对我国通识教育的发展贡献微薄之力。

关键词:大学通识教育;教学质量;评价体系;指标设计中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2095-9214(2016)01-0281-01通识教育指的是通过对受教者进行包括基础性知识的传授、公民意识的陶冶、健全人格的熏陶以及一些非专业性的实际能力等的培养,来使受教者成为一个具有主体性和全面基础观念的“完整”人的学科[1]。

其最终目标是使受教育者在知识、人格、情感、理智等方面得到自由且全面的发展。

1.我国大学通识教育教学质量评价现状我国高校通识教育开展时间不长,在教学评价方面的工作才刚刚开始,目前,针对我国高校通识教育教学评价方面笔者认为存在着如下几个方面的问题。

(1)没有形成科学系统的通识教育教学质量评价体系。

虽然在近年来通识教育的教学质量评价工作已经开展,但是所采用的评价指标大多沿用一般的专业课程指标,由于通识教育与一般专业课程具有着很大的不同,所以导致现行的通识教育评价体系并不具备系统性和科学性,有着很大的问题。

这些问题具体包括指标模糊不清、抽象、笼统、杂乱无序、主观性大、缺乏科学依据、随意性大。

(2)评价体系目标不够清晰,评价内容不够全面。

现在很多高校都未确立明确的通识教育评价体系目标,且评价内容也不是很全面。

许多高校的通识教育教学质量评价仅仅只是对老师所授课程进行检查,判断教师的教学质量、教学态度等,这就使评价的目标不明确、不具体。

高等职业教育专业群建设评价指标体系构建作者:方飞虎潘上永王春青来源:《职业技术教育》2015年第05期摘要近几年来,国家鼓励支持高职院校组建以重点专业为龙头的专业群建设。

在此过程中,迫切需要构建包括专业群结构、人才培养模式、课程体系、实训基地、师资队伍、数字化教学资源、教学管理等内容为要素的专业群建设评价指标。

浙江经贸职业技术学院在实践中将专业群建设评价分为立项评估与水平评估两个阶段,并分别构建相应的专业群建设评价指标体系。

关键词高职教育;专业群;指标体系;立项评估;水平评估中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2015)05-0059-04从教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)提出高职院校“要根据市场需求与专业设置情况,建立以重点专业为龙头、相关专业为支撑的专业群,辐射服务面向的区域、行业、企业和农村,增强学生的就业能力”的要求以来,各地高职院校以服务地方或行业发展为出发点,积极开展了以重点专业为核心的专业群建设工作。

这对优化专业结构、彰显办学特色、培植专业竞争力、增强学校核心竞争力起到了积极作用。

但目前对专业群建设评价体系的相关研究还比较少,教育行政部门也尚未出台统一的评价指标体系。

因此,为进一步推动高职专业群建设,促进专业群管理的科学化、制度化、规范化,开展专业群建设评价就显得尤为必要。

一、专业群建设评价的意义专业群主要是指高职院校围绕某一技术领域或服务领域,依据自身独特的办学优势与服务面向,以学校重点或特色(优势)专业为核心,由若干个技术基础、职业岗位相近相关专业或专业方向共同组成的专业集群。

开展专业群建设评价工作的意义主要体现在以下两个方面[1]:有利于引导高职院校依据自身行业和地方经济发展需求,确立学校专业发展方向和重点,突出优势,优化布局,错位发展,彰显特色,避免专业设置的“同质化”;同时,又可以推进教育资源的整合优化与共享,发挥优势专业引领辐射作用,促进相关专业提升,提高专业建设的整体效益。

高校绩效评价指标体系构建文/马伟摘要:本文以结果与过程统一论为基础,提出高校绩效评价的内容、评价模式和评价指标体系。

科学地运用评价指标体系,得出一个符合实际的绩效评价报告,真正起到提高高校管理水平的目的。

关键词:高校;绩效评价;指标体系绩效(performance)在英文中的意思主要是“行为”、“履行”、“执行”、“完成”、“表现”的意思,也可引申为“成果”、“成就”、“成绩”、“性能”等。

理论界对于绩效也有多重定义。

结果论认为绩效是工作所达到的结果,是一个人工作成绩的记录;行为论认为绩效包括组织目标有关的行动和行为,能够用个人的熟练程度即贡献水平来登记;结果与过程统一论认为绩效既要包括行为,也要注重结果,良好的绩效是科学的行为形成的丰硕成果。

每种理论关注绩效的侧重点不同,也就各有优劣,总体而言结果与过程统一论会更能符合实际。

一、高校绩效评价的内容《中华人民共和国高等教育法》第四条:“高等教育必须贯彻国家的教育方针,为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

”第五条“高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设。

”第三十一条规定“高等学校应当以培养人才为中心,开展教学、科学研究和社会服务,保证教育教学质量达到国家规定的标准。

”由此可看出高校的职能应该是培养人才、科学研究、传播知识和社会服务,其中以培养人才为首要职能,科学研究和社会服务是辅助功能,而这两个辅助功能又促进了首要功能更充分的实现,传播知识则贯穿于以上三个职能的始终。

国家对每所高校的规模都有所设定,其功能定位也很明确。

也就是高校的服务目标相比政府等宏观或综合部门的管理目标更为具体,所以培养人才,科学研究,传播知识,服务社会所要达到的目标就是高校绩效评价的内容。

二、高校绩效评价的模式高校绩效评价的模式可以根据高校所从事的业务种类采用不同的模式,具体可用以下几种:(一)经济学效率假设模式,即考察一项活动是否充分利用了各种资源和条件,达到最佳的结果。

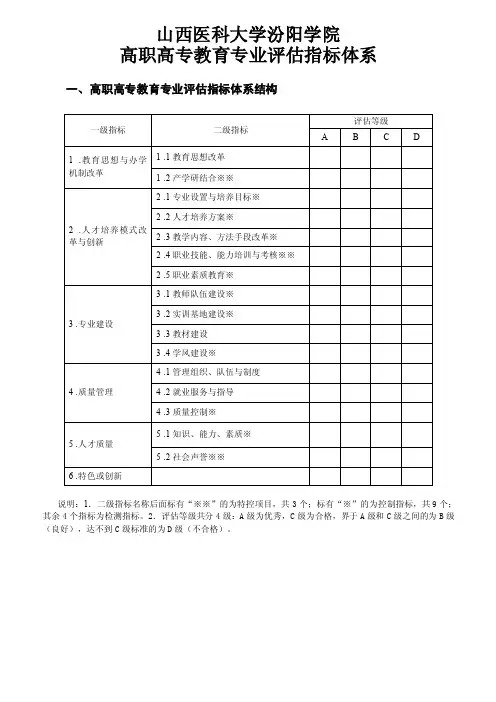

山西医科大学汾阳学院高职高专教育专业评估指标体系一、高职高专教育专业评估指标体系结构说明:1.二级指标名称后面标有“※※”的为特控项目,共3个;标有“※”的为控制指标,共9个;其余4个指标为检测指标。

2.评估等级共分4级:A级为优秀,C级为合格,界于A级和C级之间的为B级(良好),达不到C级标准的为D级(不合格)。

二、高职高专教育专业评估指标内涵与等级标准2人才培养模式改革与创新2.2人才培养方案※1.方案设计2.方案状态3.课程体系0.10.60.31.思路清晰,有相关行业专家参与,社会调研和方案论证充分,审批程序严密。

2.内容全面系统,突出了基本素质和职业能力培养主线,建立了理论与实践结合相互渗透的课程体系,建立了课内外结合、知行统一、教化和养成并重的职业素质教育体系,从培养计划上落实了质量标准,实行双证书制度,教学进程安排合理,可操作性强,有一定的弹性和选择性,体现了培养模式创新,特色鲜明。

3.课程体系改革力度大,经过整合的主要课程3门以上,课程设置能和培养目标质量标准分解相衔接,并与国家职业资格证书、技能证书考试要求接轨,体现了高等职业教育特色;课程之间边界与接口清楚,教学文件齐全规范;学生实际选修课≥2门,能促进学生个性特长发展,扩大就业机会。

1.思路比较清楚,能进行社会调研,有相关行业专家参与和审批程序。

2.基本落实了基本素质和职业能力培养主线,有可能实现培养目标,实行双证书制度。

3.课程体系改革有一定力度,能打破学科体系束缚,抓课程整合,课程设置能和培养目标分解基本衔接,并注意与国家职业资格证书、技能证书考试要求接轨;教学文件基本齐全。

1.方案设计包括社会调研、相关行业参与、方案论证和审批程序,力求设计无缺陷。

2.培养方案状态着重观测以基本素质和职业能力培养为主线、质量标准、实践训练比例大和双证书制度在方案上的落实状态和人才培养模式创新情况。

3.课程包括理论课与实践课,教学文件指教学计划、教学大纲、实习大纲和计划、授课计划、教案、讲义、实习指导书。

教育部关于印发《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》的通知文章属性•【制定机关】教育部•【公布日期】2021.01.21•【文号】教督〔2021〕1号•【施行日期】2021.01.21•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】教育督导正文教育部关于印发《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》的通知教督〔2021〕1号各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校、部省合建各高等学校:为贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》,推进高校分类评价,改进本科教育教学评估,推动提高本科人才培养质量,教育部制定了《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》,现印发给你们,请遵照执行。

教育部2021年1月21日普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》,引导高校遵循教育规律,聚焦本科教育教学质量,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,制定普通高等学校本科教育教学审核评估(以下简称审核评估)实施方案(2021—2025年)。

一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务。

全面落实立德树人根本任务,坚决破除“五唯”顽瘴痼疾,扭转不科学教育评价导向,确保人才培养中心地位和本科教育教学核心地位。

推进评估分类,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,推动高校积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化,建立健全中国特色、世界水平的本科教育教学质量保障体系,引导高校内涵发展、特色发展、创新发展,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

高校教师教学能力评价指标体系建构作者:杨世玉刘丽艳李硕来源:《高教探索》2021年第12期摘要:高校教师的教学能力是提升高等教育质量和促进教师专业发展的核心能力,是一种复杂的能力集合体。

本研究针对高校教师教学能力结构尚不明晰、评价体系比较粗放等问题,采用德尔菲专家咨询法,建构高校教师教学能力评价指标体系,其中包括教学内容选择与开发、教学整合与转化、教学表达与交往、教学评价与反思、教学研究与创新、信息素养与技术能力6个一级指标,12个二级指标和26个三级指标。

此外,研究确立了高校教师教学能力的水平层级,从1-4级刻画三级指标,能够推动教学能力的精准化测评,为高校教师的聘任考核及自身专业化发展提供依据。

关键词:高校教师;教学能力;评价指标;德尔菲法一、问题的提出随着我国高等教育改革的持续深入,国家对于教师发展的顶层设计日趋完善,《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《全面提升新时代高校教师教育教学能力》等文件指出“新时代教师队伍建设应突显教师作用,提升其专业能力,推进高等教育的质量革命”[1]。

提高教育质量的关键在于教师,而教师的教学能力更被认为是“好的教学和学习的核心”[2]。

厘清高校教师的教学能力标准问题,是保证教师教学有效性以及培养高素质人才的需要。

探析教师教学能力结构及评价指标是当下教育研究的热点,然而学界对于教学能力的界定及构成尚未达成共识。

有学者强调教学能力的综合性,如泰戈拉等人将其定义为“在多样化教学情境中,有效教学所需要的个人特点、知识、技能、以及态度的融合”[3],瑞西奥等人认为它是学术能力、社会能力、个人和人际能力、工具能力构成的能力综合体[4]。

也有学者如申继亮从认知视角解读教学能力,认为它是在认识能力的基础上,通过具体学科教学活动表现出来的特殊能力[5],韩磊等人将教学看作一种精神活动,教学能力是一种“将静态知识转化为动态知识,从教学理论到教学实践的一种能力”[6]。

第26卷第1期2024年 2月沈阳大学学报(社会科学版)J o u r n a l o f S h e n y a n g U n i v e r s i t y (S o c i a l S c i e n c e )V o l .26,N o .1F e b .2024文章编号:2095-5464(2024)01-0071-09收稿日期:20221229基金项目:安徽省教育厅高等学校省级质量工程项目(2021j y x m 0264)㊂作者简介:程家福(1972),男,安徽霍邱人,教授,博士㊂高校劳动教育评价指标体系的构建与实施基于C I P P 模型的实证研究程家福1,李 蒙1,钱曼丽2(1.安徽建筑大学公共管理学院,安徽合肥 230601;2.合肥财经职业学院电子商务学院,安徽合肥 230601)摘 要:基于C I P P 模型,构建了包含4个一级指标㊁10个二级指标与25个三级指标的高校劳动教育评价指标体系,并在该评价指标体系上,运用模糊综合评价法㊁层次分析法和熵权法,对安徽省A 大学劳动教育实施效果进行了实证分析㊂结果表明:安徽省A 大学劳动教育总体效果良好,但在背景和投入方面相对薄弱㊂认为高校在劳动教育中,要紧扣学生劳动素养提升的总目标,组建复合型高效师资队伍,推进 劳创融合 协同育人,才能不断提高劳动教育育人成效㊂关 键 词:劳动教育;C I P P 模型;评价指标体系;模糊综合评价法;层次分析法;熵权法;实施效果中图分类号:G 40-015 文献标志码:AC o n s t r u c t i o n a n d I m pl e m e n t a t i o n o f E v a l u a t i o n I n d e x S y s t e mf o rL a b o rE d u c a t i o n i nC o l l e ge s a n dU n i v e r s i t i e s :E m pi r i c a lR e s e a r c hB a s e d o nC I P P M o d e l C H E N GJ i a f u 1,L IM e n g 1,Q I A N M a n l i 2(1.S c h o o l o fP u b l i c M a n a g e m e n t ,A n h u i J i a n z h u U n i v e r s i t y,H e f e i 230601,C h i n a ;2.S c h o o lo f E l e c t r o nB u s i n e s s ,H e f e iV o c a t i o n a l C o l l e ge o fF i n a n c e a n dE c o n o m i c s ,H ef e i 230601,C h i n a )A b s t r a c t :B a s e d o n t h eC I P Pm o d e l ,a n e v a l u a t i o n i n d e x s ys t e mo f l a b o r e d u c a t i o n i n c o l l e g e s a n du n i v e r s i t i e sw a s c o n s t r u c t e d ,w h i c h i n c l u d e d4f i r s t -l e v e l i n d i c a t o r s ,10s e c o n d -l e v e l i n d i c a t o r sa n d25t h i r d -l e v e l i n d i c a t o r s .T h ei m p l e m e n t a t i o ne f f e c to f l a b o r e d u c a t i o n i nU n i v e r s i t y Ai nA n h u i P r o v i n c ew a s e m p i r i c a l l y a n a l y z e db y u s i n g f u z z y c o m p r e h e n s i v e e v a l u a t i o n m e t h o d ,a n a l y t i c h i e r a r c h y pr o c e s s m e t h o d a n d e n t r o p y w e i g h tm e t h o d o n t h i s e v a l u a t i o n i n d e x s ys t e m.T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t t h e o v e r a l l e f f e c t o f l a b o r e d u c a t i o na tA U n i v e r s i t y inA n h u i P r o v i n c ew a s g o o d ,b u t i t w a s r e l a t i v e l y w e a ki nt e r m so fb a c k g r o u n da n di n v e s t m e n t .I tw a sb e l i e v e dt h a t u n i v e r s i t i e s s h o u l d f o c u so nt h eo v e r a l l g o a l o f i m p r o v i n g s t u d e n t s l a b o r l i t e r a c y in s u b s e q u e n tl a b o r e d u c a t i o n ,e s t a b l i s h a c o m p o s i t e a n d e f f i c i e n tt e a c h i n g te a m ,p r o m o t e t h e c o l l a b o r a t i v e e d u c a t i o n of l a b o r i n n o v a t i o n i n t e gr a t i o n ,a n d c o n t i n u o u s l y i m pr o v e t h e e f f e c t i v e n e s s o f l a b o r e d u c a t i o n .27沈阳大学学报(社会科学版)第26卷K e y w o r d s:l a b o r e d u c a t i o n;C I P P m o d e l;e v a l u a t i o n i n d e x s y s t e m;f u z z yc o m p r e h e n s i v e e v a l u a t i o n m e t h o d;a n a l y t i c h i e r a r c h y p r o c e s s;e n t r o p y w e i g h tm e t h o d;i m p l e m e n t a t i o ne f f e c t劳动教育是国民教育体系的重要内容,是促进学生全面成长成才的必要途径,具有树德㊁增智㊁强体㊁育美的综合育人价值[1]㊂2020年3月,‘中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见“提出了高校要明确劳动教育总目标,设置劳动教育课程体系[2]㊂同年7月,‘大中小学劳动教育指导纲要(试行)“提出了健全和完善评价方法,发挥劳动教育评价的育人导向和反馈改进功能[3]㊂同年10月,中共中央国务院印发的‘深化新时代教育评价改革总体方案“提出了改革学校评价,加强劳动教育评价等方案㊂因此,全面加强我国劳动教育势在必行㊂教育评价对我国劳动教育发展具有诊断㊁导向和激励功能㊂劳动教育评价关系到高校劳动教育的教学计划㊁内容㊁方案及改进等重要问题,为教育质量的提升㊁教育工作的改进提供参考及有效监督作用㊂因此,构建一套科学合理的劳动教育评价体系具有重要意义㊂近年来,国内学者有关劳动教育的研究成果不断涌现㊂研究主要集中于劳动教育的概念理解[4]㊁劳动教育的重大意义[5]㊁劳动教育的实践路向[6]及优化路径[7]等方面,而有关劳动教育评价方面的研究较少㊂通过梳理相关研究,发现在指标体系构建方面,陈超等[8]将学校㊁家庭㊁社会㊁企业及学生整合为一体,构建了 一核三阶五维 的高职院校劳动素养评价体系㊂于秋叶等[9]从劳动教育的本体㊁主体㊁客体及载体四个维度,健全了高校劳动教育质量评价体系㊂李鹏[10]通过明确劳动教育的预期学习成果,基于O B E理念构建了高职劳动教育考核与评价体系㊂丁瑞[11]引入S P O C混合式教学模式,构建了高职院校劳动教育综合评价体系㊂在评价方法方面,蔡瑞林等[12]在构建劳动素养评价指标的基础上,通过问卷调查采用主成分分析法等混合方法开展了对大学生劳动素养的定量分析㊂可见,学者们普遍意识到劳动教育评价指标构建的重要性,但现有研究主要以理论分析为主,实证研究略显不足㊂有鉴于此,本研究基于C I P P模型构建了劳动教育评价指标体系,并以安徽省A大学为例进行了实证研究,以期为后续劳动教育评价研究提供参考㊂1C I P P模型与高校劳动教育评价1.1C I P P模型C I P P模型是由美国学者斯塔夫比姆于1966年提出的一种教育评价模式[13]㊂该模型包括:背景(c o n t e x t)㊁投入(i n p u t)㊁过程(p r o c e s s)和结果(p r o d u c t)四个评价部分,简称为C I P P模型㊂其中背景评价是对项目实施的基础环境条件㊁设计目标合理性等进行的评价,是C I P P评价模型的基础;投入评价是在背景评价的基础上对完成目标所需的资源等投入情况所做的评价;过程评价是对项目实施过程进行监督㊁检查及反馈;结果评价主要是对项目实施所产生的效果进行的评价㊂C I P P模型作为成熟的教学评价模型,主张评价注重的不是目标的达成,更重要的在于改进,这也在很大程度上弥补了传统评价模式过于注重结果而忽视过程的弊端,并以其科学性及普适性广泛应用于各类教学领域㊂1.2C I P P模型与高校劳动教育评价的适用性首先,高校劳动教育涵盖了日常生活㊁生产性及服务性劳动等多个方面,是一个多维度㊁多层次的系统性教育㊂这决定了评价工具要具有全面性㊁系统性特点㊂C I P P模型作为决策导向评价,强调评价贯穿于教育的全过程㊁全要素,能将所有影响因素囊括于评价指标体系中,并有效解决了教育目标在不同类型的教育层次间所存在的差异性问题㊂其次,高校劳动教育以过程体验促进学生阶段性成长,使学生养成良好的劳动习惯㊂C I P P 模型以过程性评价作为主要环节,弥补了传统教育评价注重结果的弊端,符合高校劳动教育对过程性评价的要求㊂最后,高校劳动教育的主要目的在于提升学生劳动素养㊂C I P P 模型作为改良导向评价强调评价的目的在于改进和提升,且该模型注重结果性与过程性评价的统一,这与高校劳动教育评价目的具有一致性,也是C I P P模型作为构建劳动教育评价指标体系依据的关键㊂因此,C I P P模型以其导向性㊁过程性㊁改进性的特点符合高校劳动教育评价的要求㊂2基于C I P P模型的高校劳动教育评价指标体系构建评价指标体系的构建是教育评价方案设计的中心环节㊂在综合现有研究成果[1416]的基础上,结合我国劳动教育政策文件及高校培养人才的特点,基于C I P P模型,构建了包含4个一级指标㊁10个二级指标及25个三级指标的高校劳动教育评价指标体系(见表1)㊂表1高校劳动教育评价指标体系一级指标二级指标三级指标背景评价(A1)投入评价(A2)过程评价(A3)成果评价(A4)劳动教育环境(B1)培养目标(B2)劳动教育场所(B3)师资配置(B4)经费投入(B5)组织保障(B6)劳动教育课程(B7)学生参与(B8)素养提升(B9)劳动教育效果(B10)学校劳动教育文化氛围与宣传力度(C1)学校政策支持及制度保障程度(C2)地方政府对高校开展劳动教育重视程度(C3)符合政策及法规的要求(C4)与学校的办学宗旨㊁特点及教育条件相适应(C5)劳动教育校外实习基地数量(C6)校内劳动技能培训室数量(C7)劳动教育硬件设施配备情况(C8)专㊁兼职劳动教育授课教师数量(C9)劳动教育授课教师高级职称人数(C10)劳动教育课程建设经费投入(C11)劳动教育授课教师培训经费投入(C12)学生实践㊁实习等经费投入(C13)劳动安全保障体系健全程度(C14)劳动教育管理部门设立完善程度(C15)劳动教育课时数量(C16)劳动教育专题讲座㊁主题活动次数(C17)劳动教育课程㊁活动等参与情况(出勤率)(C18)参与劳动教育课程积极程度(课堂表现)(C19)劳动技能和劳动成果展示(C20)劳动教育相关知识掌握程度(C21)获取劳动技能证书数量(C22)师生对劳动课程及实践活动满意度(C23)师生有关劳动教育的相关研究论文数量(C24)创造性劳动发明专利数量(C25)37第1期程家福等:高校劳动教育评价指标体系的构建与实施基于C I P P模型的实证研究2.1基于C I P P模型的高校劳动教育评价指标体系1)背景评价㊂背景评价是对项目实施的背景条件和目标进行的评价,即判断评价项目所处的基础环境条件是否具有实施的可行性,是C I P P评价模型的基础㊂高校劳动教育背景评价主要考虑学校环境㊁目标合理性等,如高校是否具有开展劳动教育课程的氛围,当地政府政策支持力度,高校培养目标是否清晰㊁符合政策要求等㊂2)投入评价㊂投入评价是在背景评价的基础上对完成目标所需的资源,包括人力㊁物力㊁财力等投入情况进行的评价㊂高校劳动教育投入评价,主要考察学校在劳动教育方面的经费投入㊁师资配置㊁组织保障及场所等㊂3)过程评价㊂过程评价是对项目实施过程进行监控㊁检查㊁分析及反馈㊂高校劳动教育以过程体验促进学生阶段性成长,学生是劳动教育的主体,教育课程是实施过程的保障㊂高校劳动教育过程评价主要考察劳动教育课程实施中学生参与的情况㊁劳动教育课程安排等㊂4)成果评价㊂成果评价是对项目实施所产生的效果进行的评价,即对劳动教育综合育人成效进行评价㊂成果评价既是对教育成果的检验,又为后续教育改进工作指明方向㊂高校劳动教育成果评价主要考察教育产生的效果及学生学习成果㊂如劳动教育效果㊁学生素养提升等㊂2.2基于C I P P模型的高校劳动教育评价模型1)模糊综合评价法㊂模糊综合评价法是一种基于模糊数学的综合评价方法,它能够有效地解决难以量化㊁非确定性问题㊂其基本操作步骤包括:①建立评估因素集和评估等级㊂假设有n个评估因素,所有评估因素构成指标集合U={u1,u2,u3, ,u n},然后确定评估等级㊂假设有m个评估等级,所有评估等级构成评语集合V={v1,v2, ,v m}㊂②确定各指标的权重向量㊂由于各种评估因素在评价中的重要程度不同,可用权重Q={Q1,Q2,Q3, ,Q n}来描述,其中Q i(i=1,2,3, ,n)为第i个指标在所有指标中的相对重要性,且满足ðn i=1Q i=1㊂③构建模糊综合评价矩阵㊂以调查问卷为例,通过编制调查问卷,问卷内容为上述构建的高校劳动教育评价指标体系中的三级指标要素㊂模糊综合评价矩阵R=r11 r1m︙︙r n1 réëêêêêùûúúúún m㊂用r i j来表示第i个指标u i(i=1,2,3, ,n)在第j个评语v j(j=1,2,,m)上的隶属度㊂④计算综合评价结果㊂将模糊综合评价矩阵与各项指标权重相乘和相加计算综合评价结果P=[p1,p2, ,p m],计算公式为p j=ð(r i j Q i)j=(1,2, ,m);(1)r i j=d i jð5j=1d i j(i=1,2,3, ,25;j=1,2,3,4,5)㊂(2) 47沈阳大学学报(社会科学版)第26卷式中,d i j 表示第i 个指标中选择第j 种评价等级的人数,最终得出综合评价结果P ㊂2)基于层次分析法和熵权法的指标权重确定方法㊂指标权重的确定是模糊综合评价方法的重要基础,最常见的方法为层次分析法,但该方法具有较强的主观性㊂因此,本研究参考赖莉飞[17]㊁姚登宝等[18]学者的研究,将层次分析法和熵权法相结合确定指标权重,以此提高权重的客观性㊂首先,层次分析法确定权重s i ㊂层次分析法是将决策问题分解为若干因素,然后将这些因素划分为不同的层次,在此基础上进行定性和定量分析的决策方法㊂基本操作步骤包括:建立指标层次结构模型;依据结构模型构建比较判断矩阵,并采用1~9标度法(见表2)来表示指标间的重要性程度;进行重要性排序及指标权重一致性检验,公式为:C I =λm a x -n n -1;(3)C R =C IR I㊂(4)式(3)和式(4)中:C I 为判断矩阵的一致性指标;λm a x 为判断矩阵的最大特征根;n 为判断矩阵的阶数;C R 为判断矩阵的随机一致性比率;R I 为判断矩阵的平均随机一致性指标,其取值参见王慧杰等[19]的研究㊂表2 判断矩阵标度含义标 度定 义含 义1同样重要两指标相比,同样重要3稍微重要两指标相比,前者稍微重要5比较重要两指标相比,前者比较重要7十分重要两指标相比,前者十分重要9绝对重要两指标相比,前者绝对重要2㊁4㊁6㊁8上述两相邻判断的中间值两指标相比的重要性在两相邻等级之间上列标度的倒数两指标反向比较两指标相比的重要性与上述相反其次,当计算得到的随机一致性比率C R <0.1时,表明该指标权重满足一致性检验,否则需要重新调整计算㊂再次,熵权法计算权重(w i )㊂熵权法数据来自对客观状况的评价(本研究获取的395份样本数据通过可靠性检验,克隆巴赫系数α=0.981>0.900),应用熵权法修正层次分析法,可以提高其可靠性,熵权法权重的具体计算步骤详见张晓纯等[20]的研究㊂最后,结合层次分析法与熵权法计算的权重,得到最终指标权重Q i =s iw i ðni =1s iwi㊂(5)3 基于C I P P 模型高校劳动教育评价指标体系的实施本研究以安徽省A 大学作为评价对象,通过收集整理相关资料,运用C I P P 模型设计了‘劳动教育评价指标体系模糊综合评价法调查问卷“,对该校劳动教育实施的总体效果进行评价㊂调查对象为安徽省A 大学的教授㊁副教授㊁讲师㊁助教㊁研究生㊁本科生及学校管理人员,采用线上方式发放问卷,共发放问卷408份,剔除信息不全的无效问57第1期 程家福等:高校劳动教育评价指标体系的构建与实施基于C I P P 模型的实证研究卷,最后共收回有效问卷395份,回收率为97%㊂采用克隆巴赫系数和样本数据KMO 值检验问卷信度与效度,分别为0.981>0.900㊁0.977>0.700,表明该问卷信度和结构效度较好,满足问卷信㊁效度检验要求㊂3.1评价指标体系权重的确定1)层次分析法计算权重㊂①建立层次结构模型㊂根据层次分析法计算步骤将构建的指标体系由上到下分为目标层㊁准则层及方案层,分别对应指标为一级指标㊁二级指标及三级指标,如表1所示㊂②构建两两比较判断矩阵㊂将一㊁二㊁三级各项评价指标分别构建成两两比较矩阵,采用1~9标度法来表示指标间的重要性(见表2)㊂邀请校内专家对各项指标要素进行两两比较打分,经过汇总和整理将数据录入Y A A H P软件进行处理(以一级指标为例),结果如表3所示㊂表3一级指标判断性矩阵一级指标A1A2A3A4A111/21/31/3A2211/31/2A33312A4321/21③重要性排序及指标权重一致性检验㊂根据式(3)和式(4)求随机一致性比率C R 值,对于指标不一致的比较判断矩阵,及时反馈给专家进行适当修正㊂最后经计算检验本研究构建的各层次指标体系随机一致性比率C R值均小于0.1,全部通过一致性检验㊂2)熵权法计算权重㊂根据熵权法计算步骤,得出熵权值㊂然后运用式(5)求出综合权重,结果如表4所示㊂表4高校劳动教育评价指标体系权重一级指标权重二级指标权重三级指标层次分析法权重熵权值综合权重A10.1059 A20.1636B10.0847B20.0212B30.0195B40.0130B50.0931B60.0381C10.01030.04600.0130C20.01950.03400.0180C30.05490.03300.0480C40.00710.03100.0060C50.01410.03300.0120C60.00210.05000.0030C70.00320.04900.0040C80.01420.04200.0160C90.00320.03900.0030C100.00970.04200.0110C110.00920.04100.0100C120.03390.04300.0390C130.05000.04000.0530C140.03170.03400.0290C150.00630.03600.006067沈阳大学学报(社会科学版)第26卷续表4一级指标权重二级指标权重三级指标层次分析法权重熵权值综合权重A 30.4476A 40.2829B 70.0895B 80.3580B 90.2122B 100.0707C 160.05970.04300.0690C 170.02980.04600.0370C 180.05110.03600.0490C 190.30690.03300.2700C 200.15910.03900.1660C 210.05300.03700.0520C 220.00980.04100.0110C 230.01780.03600.0170C 240.00510.04500.0060C 250.03800.05100.05203.2 高校劳动教育的综合评价首先,建立评估因素集㊂综合评价因素为高校劳动教育评价指标体系中的三级指标因素㊂其次,确定评估等级㊂将评估等级设为优秀㊁良好㊁中等㊁及格和不及格五个等级,并对各评价等级依次量化赋值为5㊁4㊁3㊁2㊁1㊂最后,通过对395份调查数据进行整理和归纳,运用式(1)㊁式(2)得到模糊综合评价矩阵及综合评价结果(见表5)㊂表5 问卷统计结果和模糊综合评价矩阵表三级指标问 卷 数 据优秀良好中等及格不及格评 价 矩 阵优秀良好中等及格不及格C 111013611623100.2780.3440.2940.0580.025C 21261431061730.3190.3620.2680.0430.008C 31281451002110.3240.3670.2530.0530.003C 4137151881810.3470.3820.2230.0460.003C 5134151872120.3390.3820.2200.0530.005C 612013010233100.3040.3290.2580.0840.025C 71141361003690.2890.3440.2530.0910.023C 81131441052760.2860.3650.2660.0680.015C 9134144882360.3390.3650.2230.0580.015C 10137132942660.3470.3340.2380.0660.015C 11121145903630.3060.3670.2280.0910.008C 12124140953060.3140.3540.2410.0760.015C 13127141933040.3220.3570.2350.0760.010C 14125151932510.3160.3820.2350.0630.003C 15122153892920.3090.3870.2250.0730.005C 16121140933740.3060.3540.2350.0940.010C 17123138913760.3110.3490.2300.0940.015C 18143143792910.3620.3620.2000.0730.003C 19142147802600.3590.3720.2030.0660C 20135145793420.3420.3670.2000.0860.005C 21137140863110.3470.3540.2180.0780.003C 221161*********.2940.3570.2580.0810.010C 23138138912620.3490.3490.2300.0660.005C 24134131972490.3390.3320.2460.0610.023C 251211389528130.3060.3490.2410.0710.033运用式(1)㊁式(2)将模糊评价矩阵与各项指标权重相乘并相加,计算最终综合评价77第1期 程家福等:高校劳动教育评价指标体系的构建与实施基于C I P P 模型的实证研究87沈阳大学学报(社会科学版)第26卷结果P=[0.335,0.363,0.221,0.073,0.007]㊂根据最大隶属度原则,选择最大隶属度的值所对应的评估等级作为评价结果㊂本研究计算得出综合评价结果中的最大值为0.363,对应评价等级为 良好 ,表明安徽省A大学劳动教育总体处于良好等级㊂4结论与建议本研究基于C I P P模型,建立了包含4个一级指标㊁10个二级指标㊁25个三级指标的高校劳动教育评价指标体系,并在该评价指标体系上,运用模糊综合评价法㊁层次分析法和熵权法对安徽省A大学劳动教育实施效果进行了综合评价㊂结果表明:安徽省A大学劳动教育效果总体处于良好等级㊂可以看出A大学在劳动教育的背景㊁投入㊁过程和成果等方面做出了贡献,贯彻和落实了我国劳动教育政策㊂同时,从指标权重总体来看,过程评价和成果评价相对于其他指标显得尤为重要,无疑为当前高校劳动教育发展指明了方向㊂从表4各项二级指标来看,学生参与占比最高,其次是素养提升㊂可见,在劳动教育课程中,师生普遍意识到学生是劳动教育的主体,劳动教育的主要目的在于学生劳动素养的提升㊂与此相反,在表4各项二级指标中师资配置占比最低,说明当前高校劳动教育师资力量较为薄弱㊂为进一步提高我国高校劳动教育教学质量,本研究根据调查结果提出以下建议:4.1要紧扣学生劳动素养提升的总目标提升学生劳动素养,健全劳动教育评价体系是深化高校教学改革的重要任务㊂高校要紧扣学生劳动素养提升的总目标,培养学生建立正确的劳动观念㊁养成良好的劳动习惯㊁增强劳动能力㊁树立劳动精神等㊂首先,高校应结合实际情况,构建与本校特色相适应的劳动教育课程,将劳动教育知识融入学生所学专业中,提高学生的劳动素养,帮助学生树立正确的劳动价值观㊂其次,坚持以过程体验促进学生阶段性成长,通过开展日常生活㊁生产㊁服务性劳动活动,如日常生活内务整理活动,实习㊁实训等生产活动及 三支一扶 三下乡 等服务性劳动,树立学生为他人及社会服务的意识㊂最后,学校要营造劳动教育文化氛围,充分发挥学校宣传栏㊁新媒体广播站对弘扬劳模精神㊁传承劳动精神的推广作用,加强培养学生的奋斗精神和奉献精神㊂4.2要组建复合型高效师资队伍师资队伍的建设是高校生存发展的关键,高水平院校的发展校始终离不开一支高水平教师队伍㊂当前高校劳动教育开课时间较短㊁师资数量短缺㊁大部分教师缺乏系统培训,劳动教育课程质量有待进一步提高㊂且当前高校教师数量紧张,组建专业的劳动教育师资队伍难度较大㊂因此,高校需要全面部署,将思政教育㊁创新创业教育与劳动教育的师资相融合,注重构建 理论知识+实践 共通的复合型师资队伍,促进资源融通㊂并在此基础上引进高素质劳动模范㊁能工巧匠等行业优秀人才充实师资队伍,既能优化完善劳动教育师资队伍结构,又能为劳动教育实施奠定坚实的基础㊂同时,劳动教育课程是一门长期的㊁系统化课程,提升教育质量不能一蹴而就,需要设立长远有效目标,各高校应积极争取政府财政拨款,设置专项资金用于劳动教育,保持长期稳定的资金投入,且定期对教师进行专项培训,健全劳动教育保障体系㊂4.3 要推进劳创融合 协同育人创新创业教育是实施劳动教育的重要载体和有力抓手[21],将二者有机融合,能有效培养学生的创新劳动思维㊁能力等㊂为此,高校可以采取以下措施:一方面,高校要拓宽劳动教育课程实施的主要渠道,双向互通地将创新创业教育融入劳动教育,统筹二者的培养目标㊁方案及内容,教给学生创新创业教育和劳动教育的基本理论知识㊂同时,将创新创业教育作为劳动教育的高阶形式,促使学生在劳动实践中勇于创新创造,并展示自己的学习成果㊂另一方面,高校要鼓励学生踊跃参加大学生创新创业竞赛等活动,引导学生积极参与到劳动教育与创新创业教育融合育人的实践中,让学生将劳动精神㊁创新创业精神内化于心,从而培养学生成为社会所需要的高素质人才㊂参考文献:[1]李效东.大学生劳动教育概论[M ].北京:清华大学出版社,2021:1011.[2]中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见[N ].人民日报,20200327(1).[3]教育部关于印发‘大中小学劳动教育指导纲要(试行)“的通知[E B /O L ].[20221205].h t t p s :ʊw w w.g o v .c n /z h e n g c e /z h e n g c e k u /2020-07/15/c o n t e n t _5526949.h t m.[4]檀传宝.劳动教育的概念理解:如何认识劳动教育概念的基本内涵与基本特征[J ].中国教育学刊,2019(2):8284.[5]刘向兵,李珂,彭维峰.深刻理解新时代加强劳动教育的重大意义与现实针对性[J ].中国高等教育,2018(21):46.[6]赵凌云.大学劳动教育的时代意义与实践路向[J ].学校党建与思想教育,2020(11):47.[7]于玺,刁衍斌.新时代大学生劳动教育优化路径[J ].中国高等教育,2022(2):5052.[8]陈超,欧彦麟.高职院校 一核三阶五维 劳动教育评价体系构建研究[J ].教育与职业,2022(20):102106.[9]于秋叶,于兴业.新时代高校劳动教育质量评价的四重维度[J ].学校党建与思想教育,2022(12):3942.[10]李鹏.高职劳动教育考核与评价研究[J ].人民论坛,2020(10):112113.[11]丁瑞.S P O C 混合教学模式在高职院校劳动教育课程中的应用[J ].教育与职业,2022(11):9095.[12]蔡瑞林,花文凤.基于混合研究方法的大学生劳动素养评价指标体系构建[J ].中国大学教学,2021(11):8185.[13]钟晨.高职学校社会实践育人成效评价体系建构与实证研究[J ].实验技术与管理,2020,37(11):235240.[14]丁瑞,夏少辉.基于C I P P 模式的高职劳动教育评价[J ].中国职业技术教育,2021(28):6872.[15]王晓杰,宋乃庆,张菲倚.小学劳动教育测评指标体系研究:基于C I P P 评价模型的探索[J ].教育研究与实验,2020(6):6168.[16]殷世东.中小学劳动教育课程评价体系的建构与运行:基于C I P P 课程评价模式[J ].中国教育学刊,2021(10):8588.[17]赖莉飞.基于层次分析法熵权法的一流科技期刊编辑职业素质评价指标体系研究[J ].中国科技期刊研究,2022,33(8):11041111.[18]姚登宝,秦国汀.安徽省金融支持众创空间发展的评价指标体系研究[J ].华东经济管理,2020,34(9):1222.[19]王慧杰,毕粉粉,董战峰.基于A H P 模糊综合评价法的新安江流域生态补偿政策绩效评估[J ].生态学报,2020,40(20):74937506.[20]张晓纯,谢冬梅,王雨欣,等.基于层次分析法和熵值法的智慧医疗服务可及性评价[J ].卫生经济研究,2022,39(11):6164.[21]杨秋月,顾建军.高职院校劳动教育与创新创业教育协同育人的逻辑㊁困境与路径[J ].现代教育管理,2021(6):123128.ʌ责任编辑 张维娜ɔ97第1期 程家福等:高校劳动教育评价指标体系的构建与实施基于C I P P 模型的实证研究。

高等教育的质量与评价一、高等教育的质量(一)定义根据《教育大辞典》的解释,教育质量是指“教育水平高低和效果优劣的程度”,“最终体现在培养对象的质量上”。

“衡量的标准是教育目的和各级各类的培养目标。

前者规定受培养者的一般质量要求,亦是教育的根本质量要求;后者规定受培养者的具体质量要求,是衡量人才是否合格的质量规格。

”《世界高等教育宣言》认为:“高等教育的质量是一个多层面的概念,应包括高等教育的所有功能和活动:各种教学与学术计划、研究与学术成就、教学人员、学生、设施、设备、共同体服务和学术环境等。

”高等教育质量是高等教育所具有的人文性、功效性、调适性、生命探究性等特性满足个人自由全面发展以实现生命价值、促进社会良性发展而满足个人需要的优劣程度。

(二)高等教育质量的构成因素及其影响因素高等教育的质量不仅包括学校培养人才的优劣或科研水平的高低,还包括高等教育的所有活动和各项职能。

影响教学质量的四大因素是教师、学生、学校管理和办学条件等。

因此,构成高等教育的质量可以进一步分为教师质量和学生质量、学校管理质量和办学环境质量。

其中教师质量包括教学质量和研究质量;学生质量包括学生的学习成绩、学习态度以及综合素质;管理质量包括教学管理质量、学生管理质量、行政管理质量;办学环境质量包括学校周边环境质量、学校内部各种硬件设备和设施情况。

(三)中西方高等教育质量观1.国内高等教育质量观(1)发展的质量观发展的质量观认为,当前我国高教的主要矛盾是供需之间的巨大不对称,供给远远小于需求。

因此, 当前阶段高教的主要问题是发展的问题,是要通过发展来改变高教资源严重短缺的现状。

所以,我们应该坚持一切以高教发展为核心,以促进高教发展为目的的质量观。

在这一过程中, 我们还应该以发展的眼光看待高教质量问题,因为质量本身就是变化的、发展的,质量观也不可能是僵化不变的。

高教的发展必然带来高教质量观的改变,高教发展中带来的质量问题也只能通过发展来解决。

共生共赢和协调发展的共同体,形成人才培养的合力。

再次,目前高校分类评估体系还不健全,评估对促进高校转型发展的导向作用有待进一步加强,需要科学制定应用型本科质量评价标准体系。

在学校层面,首先,应用型高校需要建立开放融合的发展机制,抓住产业升级和新兴产业发展的机遇,把学科和专业聚焦到本地区重点发展的产业链上来。

通过校企共建行业学院,共建开放性、集成化、创新性的专业集群超级平台,进一步整合行业企业资源,形成在某些领域的竞争优势,打造人才培养的高地和技术积累的创新中心,为获得政府、行业、企业战略性的支持奠定基础。

[3]其次,应用型高校要从当前学术导向的发展氛围中另辟蹊径,进一步创新人才培养模式,大胆进行教学、科研以及用人制度改革,不以论文数量、科研项目数量及经费额度作为教师考核的指标,而是以解决行业企业的实际问题、培养学生解决实际问题的能力等作为教师考核的内容。

按照《方案》“应用型本科高校教师每年至少1个月在企业或实训基地实训,落实教师5年一周期的全员轮训制度”的要求,提升专业教师的工程实践能力和社会服务能力,建设一支高素质的“双师型”教师队伍。

【参考文献】[1]本报编辑部.本科院校向应用型转变未尝不可[N].新京报:2019-02-14.[2]谢志远.应用型本科,走好特色之路[N].人民日报:2018-06-07.[3]陈锋.产教融合:深化与演化的路径[J].中国高等教育,2018(Z2):13-16.(作者单位:苏州大学应用技术学院)高等职业教育评价体系中关键指标的重新选择周源一、职业教育评价“呼唤”关键指标7大措施,20项改革举措,《国家职业教育改革实施方案》(以下简称《方案》)是中央深化职业教育改革的重大制度设计,是推动职业教育【关键词】高等职业教育;教育评价体系;关键指标【中图分类号】G710【文献标志码】C【文章编号】1005-6009(2019)28-0016-03 16基本实现现代化的关键举措。

龙源期刊网 高等职业教育专业群建设评价指标体系构建作者:来源:《职教论坛》2015年第16期方飞虎、潘上永、王春青在《职业技术教育》2015年第5期中撰文,探析了专业群建设评价的意义,剖析了专业群建设评价的主要内容,并提出了高职教育专业群建设评价指标体系的构建思路。

开展专业群建设评价工作的意义主要体现在以下三个方面:1.有利于引导高职院校依据自身行业和地方经济发展需求,确立学校专业发展方向和重点,推进教育资源的整合优化与共享,提高专业建设的整体效益;2.有便于专业间形成合力,提高专业布局与产业发展的匹配度,发挥专业集群优势,增强校企合作广度与深度;3.有助于增强毕业生的岗位适应性和职业迁移能力,奠定学生持续发展的后劲。

专业群建设评价的主要内容包括以下六点:1. 人才培养体制建设。

专业人才培养方案应是专业群建设评价的重点。

2.课程体系构建。

专业群课程体系的整体框架设计应有“柔性”和“可拓展性”,使之能适应群内不同专业的人才培养需求。

3.实训体系建设。

实习实训条件是专业群建设的基础。

4.信息化教学资源建设。

专业群建设应围绕核心专业与相关专业,开发包括网络课程、虚拟仿真实训平台、工作过程模拟软件、通用主题素材库等。

5.“双师”团队建设。

师资队伍的整体水平和个体能力是专业建设的基本保障。

6.管理体制和运行机制建设。

专业群管理应当按照专业群建设的特点与要求,通过柔性化的专业管理与课程组织,提高专业拓展和滚动发展的能力。

高职教育专业群建设评价指标体系的构建思路主要体现在以下两个方面:1.在建设立项评估阶段,主要考量学校专业群建设的必要性、合理性与可行性,因此,应以是否具备立项建设的基础和条件为主要评价依据,评估目的是为教育行政管理部门和高职院校开展专业群建设立项审评做参考。

2.在建设水平评估阶段,是针对已经立项建设的专业群开展评估,应以专业群建设所取得的成效或状态数据为主要评价依据,评估目的是衡量学校专业群建设的程度(水平)或已达到的发展阶段。